세르비아 제국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

세르비아 제국은 1346년 스테판 두샨에 의해 선포된 발칸 반도에 위치했던 중세 국가이다. 두샨은 영토를 확장하여 비잔티움 제국과 제2 불가리아 제국보다 넓은 영토를 차지했으며, 세르비아 정교회를 국교로 삼고 법전을 제정하는 등 제국의 기틀을 다졌다. 그러나 두샨 사후 스테판 우로시 5세의 통치 기간 동안 제국은 쇠퇴하여 봉건적 무정부 상태에 빠졌고, 오스만 제국의 침략으로 인해 1371년 마리차 전투 이후 여러 공국으로 분열되며 멸망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 세르비아 제국 - 세르브인의 황제

세르브인의 황제는 스테판 두샨이 비잔틴 제국 계승을 주장하며 스스로 황제라 칭한 후 사용된 칭호로, 주변국에게 인정받았으나 비잔틴 제국은 인정하지 않았으며, 본 문서는 이 칭호와 관련된 역사적 배경 및 칭호의 종류와 의미를 다룬다. - 세르비아 제국 - 라슈카 (지역)

라슈카는 세르비아 남서부의 역사적인 지역으로, 중세 시대에는 세르비아 대공국의 수도로서 세르비아 국가를 지칭하는 용어로도 사용되었으며, 현재는 세르비아와 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나에 걸쳐 있다. - 세르비아의 역사 - 세르비아 왕국

세르비아 왕국은 19세기 세르비아의 독립 운동으로 성립되어 발칸 전쟁을 통해 영토를 확장했으나, 제1차 세계 대전 중 해체되고 세르비아인, 크로아티아인, 슬로베니아인 왕국에 통합되었다. - 세르비아의 역사 - 오스트리아 제국

오스트리아 제국은 1804년 시작되어 나폴레옹 전쟁과 1848년 혁명을 거치며 유럽 강대국으로 부상했으나, 1866년 프로이센과의 전쟁 패배 이후 오스트리아-헝가리 제국으로 전환되었다. - 유럽사 - 나치 독일

나치 독일은 아돌프 히틀러의 나치당이 통치한 1933년부터 1945년까지의 독일을 가리키며, 극단적인 민족주의와 전체주의를 바탕으로 제2차 세계 대전을 일으키고 홀로코스트를 포함한 대량 학살과 인권 유린을 자행했다. - 유럽사 - 제1차 체첸 전쟁

제1차 체첸 전쟁은 1994년부터 1996년까지 러시아 연방과 이치케리야 체첸 공화국 간의 무력 분쟁으로, 독립 선언, 정치적 불안정, 그리고 조약 미체결이 주요 원인이 되었으며, 러시아군의 군사력에도 불구하고 게릴라전과 인권 침해로 인해 장기화되어 결국 러시아군의 철수와 사실상 독립을 가져왔지만, 제2차 체첸 전쟁의 빌미를 제공했다.

2. 역사

스테판 두샨(Stefan Dušan)은 스테판 데찬스키(Stefan Dečanski)의 아들이었다. 두샨은 아버지 즉위 후 "젊은 국왕" 칭호를 받았으나, 스테판 데찬스키는 막내아들 시메온 우로시(Simeon Uroš)에게 왕위를 물려주려 했다. 그러나 두샨은 다닐로 2세(Danilo II) 대주교, 요반 올리베르 그르치니치(Jovan Oliver Grčinić) 등 귀족들의 지지를 받았다. 벨바주드 전투(Battle of Velbazhd)에서 두샨의 군사적 능력이 부각되며 부자간 긴장이 고조되었고, 스테판이 두클야(Duklja, 제타)를 침략하면서 갈등이 정점에 달했다. 두샨은 귀족들의 조언으로 아버지를 네로디믈예(Nerodimlje)에서 포위, 왕위를 넘겨받게 하고 즈베찬 요새(Zvečan Fortress)에 감금하여 사망에 이르게 했다.

1333년, 두샨은 비잔티움 제국(Byzantine empire)의 시르기안네스 팔라이올로고스(Syrgiannes Palaiologos)의 도움을 받아 안드로니코스 3세 팔라이올로고스(Andronikos III Palaiologos)가 통치하던 비잔티움 제국을 공격했다. 오흐리드(Ohrid), 프리렙(Prilep), 카스토리아(Kastoria)를 점령하고 1334년 테살로니키(Thessaloniki)를 포위했으나, 시르기안네스가 암살당하며 실패했다.

1345년, 두샨은 발칸 반도의 절반을 차지하며 비잔티움 제국, 제2 불가리아 제국보다 넓은 영토를 확보, 그리스 세레스(Serres)에서 자신을 "차르"(Tsar)로 선포했다. 1346년 4월 16일 스코페(Skopje)에서 세르비아 정교회(Serbian Orthodox Church) 총대주교 요아니키예 2세(Joanikije II), 불가리아 총대주교청(Bulgarian Patriarchate) 시메온, 오흐리드 대주교(Archbishop of Ohrid) 니콜라스 1세(Nicholas I)에 의해 "세르비아와 그리스의 황제" 대관식을 거행, 세르비아 제국을 선포했다. 아들 우로시 5세(Uroš V)를 "세르비아와 그리스의 국왕"으로 임명, 세르비아 영토를 통치하게 했으나, 두샨은 비잔티움 영토를 포함한 전체 국가를 통치했다. 제2 불가리아 제국의 이반 알렉산더(Ivan Alexander)는 이를 지지했으며, 불가리아 총대주교 시메온은 페치 세르비아 총대주교청(Serbian Patriarchate of Peć) 설립과 두샨의 대관식에 참여했다. 두샨은 이반 알렉산더(Ivan Alexander)와 혼인 동맹을 맺고, 그의 누이 헬레나(Helena of Bulgaria)와 결혼했다.

스테판 두샨은 세르비아 국가의 영토를 크게 확장한 군주이다. 그는 남쪽과 남동쪽으로 영토를 넓혀 오늘날 보스니아 헤르체고비나, 모라바 세르비아, 코소보, 제타, 북마케도니아, 알바니아, 그리고 그리스의 절반을 차지하는 대제국을 건설했다.[5] 그는 단 한 번의 야전 전투도 치르지 않고 도시를 포위하는 전략으로 제국을 건설했다.

두샨은 4차 십자군 이후 약화된 비잔티움 제국을 상대로 원정을 감행하여 테살리아, 알바니아, 에피루스, 마케도니아 대부분을 빠르게 점령했다. 1340년 살로니카에서 황제를 포위한 후, 도나우 강에서 코린트 만, 아드리아 해에서 마리차 강, 그리고 남부 불가리아의 아드리아노플 주변 지역까지 세르비아의 주권을 보장하는 조약을 체결했다.[5] 벨바즈드 전투에서 세르비아에 패배한 불가리아는 이후 세르비아의 동맹국이 되었다.[5] 두샨은 발칸 반도의 주요 중앙 지역을 통치했으며, 요한 6세 칸타쿠제노스에게 피난처를 제공하기도 했다.

1349년과 1354년에는 두샨 법전을 제정했다. 이 법전은 로마법-비잔틴 법과 세르비아 최초의 헌법인 성 사바의 노모카논(1219)을 기반으로 한 민법 및 교회법 체계였다. 법전은 귀족과 농민의 차이를 명확히 하는 등 봉건제적 요소를 포함하고 있었으며, 군주는 광범위한 권한을 가졌지만 유력자와 주교로 구성된 평의회의 조언을 받았다. 궁정, 서기관, 행정은 콘스탄티노폴리스의 것을 모방했다.

1355년 두샨은 새로운 원정을 준비하던 중 갑작스럽게 사망했다.[5]

두샨은 서쪽의 보스니아 반국과의 영토 분쟁을 해결하고자 했다. 보스니아 반국은 슈테판 2세 코트로마니치가 통치하고 있었는데, 그는 슈테판 데찬스키 치세 동안 훔과 크라이나 등 세르비아 속주로 영토를 확장했었다. 두샨은 외교를 통해 분쟁을 해결하려 했으나, 슈테판 2세가 계속 거절하거나 무시하여 실패했다.

그러나 루이 1세와 두샨이 조약을 맺으면서 상황이 변했다. 훔과 크라이나에서 입지가 약화된 슈테판 2세는 네레트바 강 주변에 요새를 건설하고 트라부니아 세르비아 속주를 습격하여 코토르까지 진출했다. 이에 두샨은 군대를 서쪽으로 진군시켰다.

두샨은 5만 명의 보병과 3만 명의 기병을 이끌고 보스니아 국경을 넘었다. 슈테판 2세는 병력 열세로 후퇴했지만, 보스니아 귀족들과 병사들이 두샨에게 투항하면서 이마저도 어려워졌다. 두샨은 곧 보스니아의 수도 보보바츠를 포위했고, 슈테판 2세는 헝가리로 도망쳤다. 두샨은 군대 일부를 남겨 보보바츠 포위를 계속하게 하고, 다른 부대는 크라이나 지역을, 자신은 직접 훔을 정복했다.

훔 정복 후, 두샨은 누이 옐레나 네만지치-슈비치의 영토를 확보하기 위해 달마티아로 진격했다. 옐레나는 크로아티아 반 믈라덴 슈비치와 결혼했는데, 믈라덴 슈비치는 1348년 역병으로 사망하여 그의 영토가 옐레나에게 남겨졌다. 헝가리와 베네치아가 이 땅을 노리자, 두샨은 누이의 영토를 보호하기 위해 달마티아로 진입했다. 시베니크와 트로기르에서 해방자로 환영받았으나, 요한 칸타쿠제노스의 공격으로 후퇴해야 했다.

두샨의 달마티아 통제 지속 여부는 불확실하다. 일부 역사가는 슈테판 코트로마니치가 보스니아를 되찾았다고 주장하지만, 1353년 말까지 그에 대한 기록은 없다. 크르카 수도원이 세워진 것으로 보아 두샨이 달마티아를 계속 통제했을 가능성도 있다. 1355년 두샨은 주라시 일리이치와 팔만 브라흐트에게 클리스와 스크라딘을 보호하라는 명령을 내렸으나, 1356년 스크라딘은 베네치아에, 클리스는 헝가리에 함락되면서 달마티아에서 세르비아의 지배는 종식되었다.

스테판 우로시 5세는 아버지 두샨의 뒤를 이어 세르비아 제국의 황제가 되었으나, "약한 자"라는 별명으로 불릴 정도로 통치력이 부족했다. 그의 통치 기간 동안 세르비아 제국은 점차 봉건적 무정부 상태로 빠져들었다. 두샨이 급작스럽게 정복한 영토를 제대로 통합하지 못한 것이 제국 분열의 원인이었다.

이 시기에 오스만 제국이 아시아에서 유럽으로 세력을 확장하면서 새로운 위협으로 부상했다. 오스만 제국은 먼저 비잔티움의 트라키아를 정복한 후 다른 발칸 국가들을 차례로 정복해 나갔다. 스테판 우로시 5세는 아버지 두샨이 이룩한 제국을 유지할 능력이 없었으며, 외부의 공격을 막거나 귀족들의 독립을 억제하지 못했다.

결국 세르비아 제국은 여러 공국으로 분열되었고, 일부 공국은 스테판 우로시 5세의 통치를 명목상으로도 인정하지 않았다. 1371년 마리차 전투에서 세르비아 귀족들이 오스만 투르크에게 대패한 직후, 스테판 우로시 5세는 자식 없이 사망하였다.

2. 1. 스테판 두샨의 등장과 제국 성립

스테판 두샨(Stefan Dušan)은 스테판 데찬스키(Stefan Dečanski)의 아들이었다. 두샨은 아버지 즉위 후 "젊은 국왕" 칭호를 받았으나, 스테판 데찬스키는 막내아들 시메온 우로시(Simeon Uroš)에게 왕위를 물려주려 했다. 그러나 두샨은 다닐로 2세(Danilo II) 대주교, 요반 올리베르 그르치니치(Jovan Oliver Grčinić) 등 귀족들의 지지를 받았다. 벨바주드 전투(Battle of Velbazhd)에서 두샨의 군사적 능력이 부각되며 부자간 긴장이 고조되었고, 스테판이 두클야(Duklja, 제타)를 침략하면서 갈등이 정점에 달했다. 두샨은 귀족들의 조언으로 아버지를 네로디믈예(Nerodimlje)에서 포위, 왕위를 넘겨받게 하고 즈베찬 요새(Zvečan Fortress)에 감금하여 사망에 이르게 했다.1333년, 두샨은 비잔티움 제국(Byzantine empire)의 시르기안네스 팔라이올로고스(Syrgiannes Palaiologos)의 도움을 받아 안드로니코스 3세 팔라이올로고스(Andronikos III Palaiologos)가 통치하던 비잔티움 제국을 공격했다. 오흐리드(Ohrid), 프리렙(Prilep), 카스토리아(Kastoria)를 점령하고 1334년 테살로니키(Thessaloniki)를 포위했으나, 시르기안네스가 암살당하며 실패했다.

1345년, 두샨은 발칸 반도의 절반을 차지하며 비잔티움 제국, 제2 불가리아 제국보다 넓은 영토를 확보, 그리스 세레스(Serres)에서 자신을 "차르"(Tsar)로 선포했다. 1346년 4월 16일 스코페(Skopje)에서 세르비아 정교회(Serbian Orthodox Church) 총대주교 요아니키예 2세(Joanikije II), 불가리아 총대주교청(Bulgarian Patriarchate) 시메온, 오흐리드 대주교(Archbishop of Ohrid) 니콜라스 1세(Nicholas I)에 의해 "세르비아와 그리스의 황제" 대관식을 거행, 세르비아 제국을 선포했다. 아들 우로시 5세(Uroš V)를 "세르비아와 그리스의 국왕"으로 임명, 세르비아 영토를 통치하게 했으나, 두샨은 비잔티움 영토를 포함한 전체 국가를 통치했다. 제2 불가리아 제국의 이반 알렉산더(Ivan Alexander)는 이를 지지했으며, 불가리아 총대주교 시메온은 페치 세르비아 총대주교청(Serbian Patriarchate of Peć) 설립과 두샨의 대관식에 참여했다. 두샨은 이반 알렉산더(Ivan Alexander)와 혼인 동맹을 맺고, 그의 누이 헬레나(Helena of Bulgaria)와 결혼했다.

2. 2. 스테판 두샨의 통치

스테판 두샨은 세르비아 국가의 영토를 크게 확장한 군주이다. 그는 남쪽과 남동쪽으로 영토를 넓혀 오늘날 보스니아 헤르체고비나, 모라바 세르비아, 코소보, 제타, 북마케도니아, 알바니아, 그리고 그리스의 절반을 차지하는 대제국을 건설했다.[5] 그는 단 한 번의 야전 전투도 치르지 않고 도시를 포위하는 전략으로 제국을 건설했다.

두샨은 4차 십자군 이후 약화된 비잔티움 제국을 상대로 원정을 감행하여 테살리아, 알바니아, 에피루스, 마케도니아 대부분을 빠르게 점령했다. 1340년 살로니카에서 황제를 포위한 후, 도나우 강에서 코린트 만, 아드리아 해에서 마리차 강, 그리고 남부 불가리아의 아드리아노플 주변 지역까지 세르비아의 주권을 보장하는 조약을 체결했다.[5] 벨바즈드 전투에서 세르비아에 패배한 불가리아는 이후 세르비아의 동맹국이 되었다.[5] 두샨은 발칸 반도의 주요 중앙 지역을 통치했으며, 요한 6세 칸타쿠제노스에게 피난처를 제공하기도 했다.

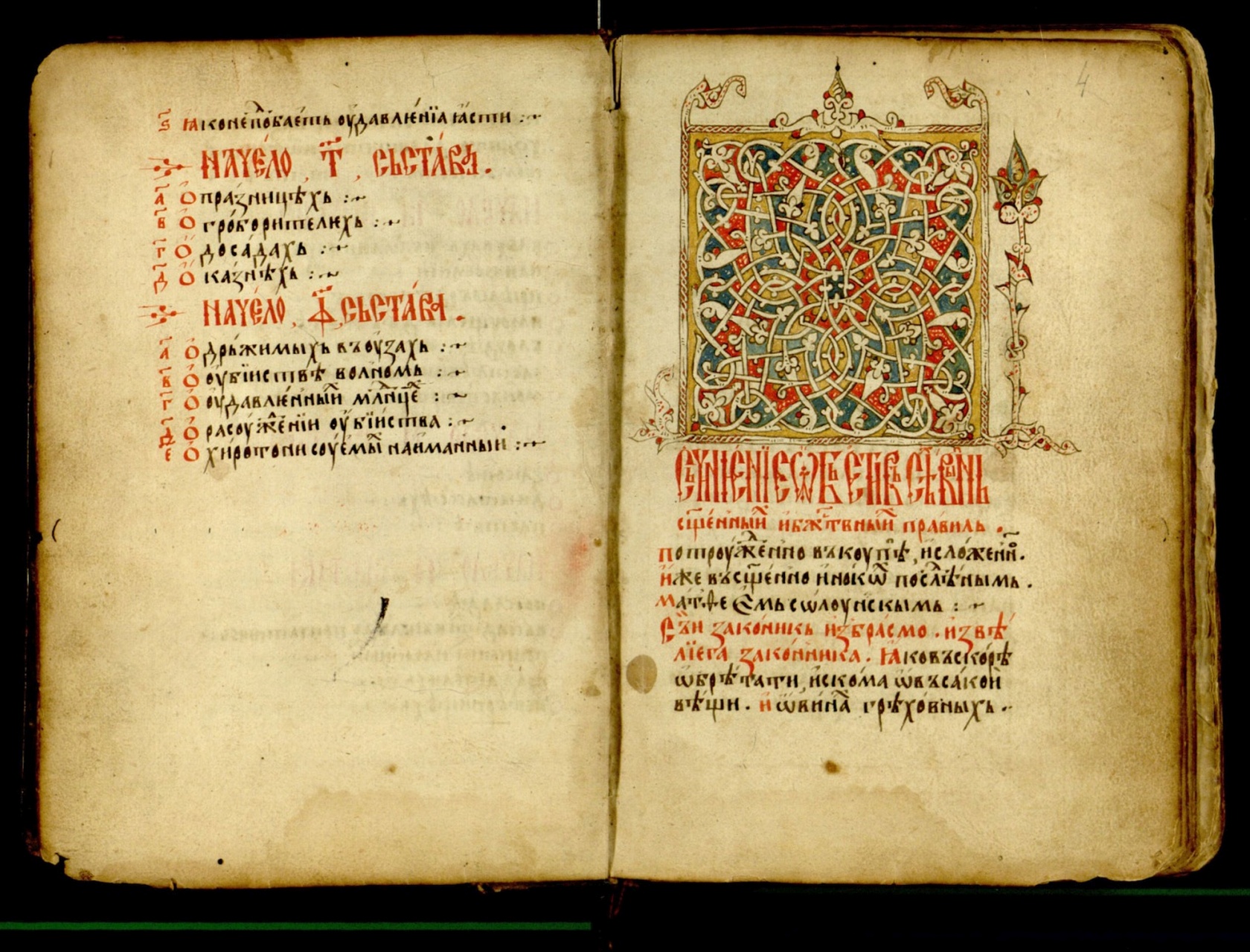

1349년과 1354년에는 두샨 법전을 제정했다. 이 법전은 로마법-비잔틴 법과 세르비아 최초의 헌법인 성 사바의 노모카논(1219)을 기반으로 한 민법 및 교회법 체계였다. 법전은 귀족과 농민의 차이를 명확히 하는 등 봉건제적 요소를 포함하고 있었으며, 군주는 광범위한 권한을 가졌지만 유력자와 주교로 구성된 평의회의 조언을 받았다. 궁정, 서기관, 행정은 콘스탄티노폴리스의 것을 모방했다.

1355년 두샨은 새로운 원정을 준비하던 중 갑작스럽게 사망했다.[5]

2. 3. 보스니아 및 달마티아로의 확장

두샨은 서쪽의 보스니아 반국과의 영토 분쟁을 해결하고자 했다. 보스니아 반국은 슈테판 2세 코트로마니치가 통치하고 있었는데, 그는 슈테판 데찬스키 치세 동안 훔과 크라이나 등 세르비아 속주로 영토를 확장했었다. 두샨은 외교를 통해 분쟁을 해결하려 했으나, 슈테판 2세가 계속 거절하거나 무시하여 실패했다.그러나 루이 1세와 두샨이 조약을 맺으면서 상황이 변했다. 훔과 크라이나에서 입지가 약화된 슈테판 2세는 네레트바 강 주변에 요새를 건설하고 트라부니아 세르비아 속주를 습격하여 코토르까지 진출했다. 이에 두샨은 군대를 서쪽으로 진군시켰다.

두샨은 5만 명의 보병과 3만 명의 기병을 이끌고 보스니아 국경을 넘었다. 슈테판 2세는 병력 열세로 후퇴했지만, 보스니아 귀족들과 병사들이 두샨에게 투항하면서 이마저도 어려워졌다. 두샨은 곧 보스니아의 수도 보보바츠를 포위했고, 슈테판 2세는 헝가리로 도망쳤다. 두샨은 군대 일부를 남겨 보보바츠 포위를 계속하게 하고, 다른 부대는 크라이나 지역을, 자신은 직접 훔을 정복했다.

훔 정복 후, 두샨은 누이 옐레나 네만지치-슈비치의 영토를 확보하기 위해 달마티아로 진격했다. 옐레나는 크로아티아 반 믈라덴 슈비치와 결혼했는데, 믈라덴 슈비치는 1348년 역병으로 사망하여 그의 영토가 옐레나에게 남겨졌다. 헝가리와 베네치아가 이 땅을 노리자, 두샨은 누이의 영토를 보호하기 위해 달마티아로 진입했다. 시베니크와 트로기르에서 해방자로 환영받았으나, 요한 칸타쿠제노스의 공격으로 후퇴해야 했다.

두샨의 달마티아 통제 지속 여부는 불확실하다. 일부 역사가는 슈테판 코트로마니치가 보스니아를 되찾았다고 주장하지만, 1353년 말까지 그에 대한 기록은 없다. 크르카 수도원이 세워진 것으로 보아 두샨이 달마티아를 계속 통제했을 가능성도 있다. 1355년 두샨은 주라시 일리이치와 팔만 브라흐트에게 클리스와 스크라딘을 보호하라는 명령을 내렸으나, 1356년 스크라딘은 베네치아에, 클리스는 헝가리에 함락되면서 달마티아에서 세르비아의 지배는 종식되었다.

2. 4. 스테판 우로시 5세의 통치와 제국의 쇠퇴

스테판 우로시 5세는 아버지 두샨의 뒤를 이어 세르비아 제국의 황제가 되었으나, "약한 자"라는 별명으로 불릴 정도로 통치력이 부족했다. 그의 통치 기간 동안 세르비아 제국은 점차 봉건적 무정부 상태로 빠져들었다. 두샨이 급작스럽게 정복한 영토를 제대로 통합하지 못한 것이 제국 분열의 원인이었다.이 시기에 오스만 제국이 아시아에서 유럽으로 세력을 확장하면서 새로운 위협으로 부상했다. 오스만 제국은 먼저 비잔티움의 트라키아를 정복한 후 다른 발칸 국가들을 차례로 정복해 나갔다. 스테판 우로시 5세는 아버지 두샨이 이룩한 제국을 유지할 능력이 없었으며, 외부의 공격을 막거나 귀족들의 독립을 억제하지 못했다.

결국 세르비아 제국은 여러 공국으로 분열되었고, 일부 공국은 스테판 우로시 5세의 통치를 명목상으로도 인정하지 않았다. 1371년 마리차 전투에서 세르비아 귀족들이 오스만 투르크에게 대패한 직후, 스테판 우로시 5세는 자식 없이 사망하였다.

3. 제국의 유산과 멸망

약체 우로시 5세 치하의 붕괴하는 세르비아 제국은 강력한 오스만 제국에 거의 저항하지 못했다. 내부 갈등과 국가의 분권화 여파로 오스만 제국은 1371년 마리차 전투에서 부카신이 이끄는 세르비아군을 패배시키고 남부 총독들을 봉신으로 만들었고, 그 직후 황제는 사망했다. 우로시에게 자녀가 없었고 귀족들은 적법한 상속자에 동의할 수 없었기 때문에 제국은 서로 싸우는 경우가 잦았던 반독립적인 지방 영주들에 의해 계속 통치되었다. 이들 중 가장 강력했던 인물은 오스만 제국의 지배를 아직 받지 않은 현재의 세르비아 중부의 공작이었던 라자르 헤브렐야노비치였으며, 그는 1389년 코소보 전투에서 오스만 제국에 맞섰다. 전투 결과는 결정적이지 않았지만, 이는 이후 세르비아의 멸망으로 이어졌다. 스테판 라자레비치가 통치자로 계승했지만, 1394년에는 오스만 제국의 봉신이 되었다. 1402년 그는 오스만 제국의 지배를 거부하고 헝가리의 동맹국이 되었으며, 그 후 몇 년 동안은 세르비아 영토를 놓고 오스만 제국과 헝가리 사이의 권력 투쟁이 특징이었다. 1453년 오스만 제국은 콘스탄티노폴리스를 함락했고, 1458년에는 아테네가 함락되었다. 1459년 세르비아가 합병되었고, 그 다음 해에는 모레아가 합병되었다. 이후 수세기 동안의 오스만 지배 기간 동안 세르비아 제국에 구현된 이전 국가의 유산은 세르비아 민족 정체성의 필수적인 부분이 되었다.

4. 법과 제도

스테판 두샨은 대부분의 정복을 마친 후 제국의 행정 감독에 전념했다. 주요 목표 중 하나는 그의 전임자들이 시작했을 뿐인 서면 법전을 만드는 것이었다.[7] 주교, 귀족 및 지방 주지사들의 회의가 슬라브 국가들의 관습을 종합하여 법전을 만들도록 임명되었다.[7]

두샨 법전 (Dušan's Code)은 두 차례의 국회에서 제정되었는데, 첫 번째는 1349년 5월 21일 스코페(Skopje)에서, 두 번째는 1354년 세레스에서 열렸다. 이 법은 모든 사회 영역을 규제했기 때문에 중세 헌법(constitution)으로 간주된다.[7] 이 법전은 201개의 조항으로 구성되어 있으며, 로마법(Roman Law)-비잔틴 법(Byzantine law)을 기반으로 한다.[7] 두샨 법전 172조와 174조는 사법적 독립을 규정하는 것으로, 법의 법 이식(Legal transplants)이 주목할 만하다.[7] 이 조항들은 비잔틴 법전 바실리카(Basilika) (제7권, 1, 16-17)에서 가져온 것이다.[7] 이 법전은 세르비아 최초의 헌법(constitution)인 1219년 사바 성인(Saint Sava)이 제정한 ''사바 성인의 노모카논(St. Sava's Nomocanon)'' (Zakonopravilosr-Latn)에 그 뿌리를 두고 있다. 사바 성인의 노모카논(St. Sava's Nomocanon)은 민법(Civil law (legal system)), 로마법(Roman Law) 및 교회법(Canon law)( 공의회(Ecumenical Councils) 기반)을 종합한 것이었다. 그 기본 목적은 국가와 세르비아 정교회(Serbian Orthodox Church)의 기능을 조직하는 것이었다.

이 법은 서유럽에 만연했던 봉건제와 유사하며, 귀족적 기반을 가지고 귀족과 농민 사이에 광범위한 차이를 설정했다. 군주는 광범위한 권한을 가지고 있었지만, 귀족과 고위 성직자들의 상설 의회에 둘러싸여 그들의 자문을 받았다.[7] 법원, 관청 및 행정부는 콘스탄티노플(Constantinople)의 것을 거칠게 모방한 것이었다.[7] 이 법전은 행정 계층을 다음과 같이 열거했다. "토지, 도시, 주파(župa) 및 크라지슈테(krajištes)"; 주파와 크라지슈테는 동일하며, 국경에 있는 주파를 크라지슈테( "국경" )라고 불렀다.[7] 주파는 마을로 구성되었으며, 그들의 지위, 권리 및 의무는 헌법에 규정되어 있었다.[7] 지배적인 귀족들은 세습적인 자유 재산을 소유했는데, 이는 그리스의 ''파로이코이(paroikoi)''에 해당하는 의존적인 ''세브리(sebri)'' 즉, 노역을 제공하는 농민들이 법령에 따라 공식적으로 구속되어 경작했다.[7] 초기의 ''주판(župan)''이라는 칭호는 폐지되고 그리스에서 유래한 ''케팔리야(kefalija)''(''케팔레'', "두목, 주인")로 대체되었다.

4. 1. 두샨 법전

스테판 두샨은 정복을 마친 후 제국 행정 감독에 전념하며 서면 법전 편찬을 주요 목표 중 하나로 삼았다.[7] 주교, 귀족, 지방 주지사들의 회의를 통해 슬라브 국가들의 관습을 종합하여 법전을 만들도록 했다.[7]

두샨 법전 (Dušan's Code)은 1349년 5월 21일 스코페(Skopje)와 1354년 세레스에서 두 차례의 국회를 통해 제정되었다. 모든 사회 영역을 규제했기 때문에 중세 헌법(constitution)으로 간주된다.[7] 201개 조항으로 구성된 이 법전은 로마법(Roman Law)-비잔틴 법(Byzantine law)을 기반으로 하며, 법 이식(Legal transplants)이 주목할 만하다.[7] 특히 172조와 174조는 사법적 독립을 규정했는데, 이는 비잔틴 법전 바실리카(Basilika) (제7권, 1, 16-17)에서 가져온 것이다.[7] 이 법전은 사바 성인(Saint Sava)이 1219년에 제정한 세르비아 최초의 헌법(constitution)인 ''사바 성인의 노모카논(St. Sava's Nomocanon)'' (Zakonopravilosr-Latn)에 뿌리를 두고 있다. 사바 성인의 노모카논(St. Sava's Nomocanon)은 민법(Civil law (legal system)), 로마법(Roman Law) 및 교회법(Canon law)( 공의회(Ecumenical Councils) 기반)을 종합한 것으로, 국가와 세르비아 정교회(Serbian Orthodox Church)의 기능을 조직하는 것이 기본 목적이었다.

두샨 법전은 서유럽의 봉건제와 유사하게 귀족 기반으로 귀족과 농민 사이에 광범위한 차이를 두었다. 군주는 광범위한 권한을 가졌지만, 귀족과 고위 성직자들의 상설 의회에 둘러싸여 자문을 받았다.[7] 법원, 관청 및 행정부는 콘스탄티노플(Constantinople)의 것을 모방했다.[7] 법전은 행정 계층을 "토지, 도시, 주파(župa) 및 크라지슈테(krajištes)"로 열거했으며, 국경에 있는 주파를 크라지슈테("국경")라고 불렀다.[7] 주파는 마을로 구성되었고, 헌법에 그들의 지위, 권리 및 의무가 규정되어 있었다.[7] 귀족들은 세습 재산을 소유했고, ''세브리(sebri)'' 즉, 노역을 제공하는 농민들은 법령에 따라 공식적으로 구속되어 경작했다.[7] 초기의 ''주판(župan)'' 칭호는 폐지되고 그리스에서 유래한 ''케팔리야(kefalija)''(''케팔레'', "두목, 주인")로 대체되었다.

4. 2. 행정 제도

세르비아 제국은 중앙 집권적 행정 체제를 갖추고 있었으며, 지방은 여러 행정 구역으로 나뉘어 통치되었다. 행정 구역은 토지, 도시, 주파(župa), 크라지슈테(krajištes) 등으로 구성되었다. 주파(župa)는 여러 개의 마을로 구성된 지역 단위였으며, 크라지슈테(krajištes)는 국경 지대에 설치된 군사 행정 구역이었다.5. 경제

두샨은 상업에도 관심을 기울여 해적 행위를 단속하고 여행자와 외국 상인의 안전을 보장하기 위해 엄격한 명령을 내렸다. 베네치아 공화국과의 전통적인 관계가 재개되었고, 라구사 공화국(두브로브니크) 항구는 중요한 거래 지점이 되었다. 광산 개발은 상당한 자원을 생산했다.

제국을 가로지르는 비아 밀리타리스, 비아 이그나티아, 비아 데 젠타, 코파오니크 도로 등 동서 로마 도로는 다양한 상품을 운반했다. 해안에서는 와인, 제조품, 사치품이, 내륙에서는 금속, 가축, 목재, 양모, 가죽 등이 거래되었다. 이러한 경제 발전은 제국의 건설을 가능하게 했다. 특히 라구사 상인들은 전국적으로 무역 특권을 누렸다. 도로 상의 무역과 상인의 안전은 국가 당국이 크게 우려하는 문제였다.

스레브레니차, 루드니크, 트레프차, 노보브르도, 코파오니크산맥, 마이단페크, 브르스코보, 사모코프는 철, 구리, 납 광석과 은, 금을 채취하는 주요 중심지였다. 은광은 왕실 수입의 상당 부분을 차지했으며, 삭손인이 관리하는 노예 노동력에 의해 운영되었다. 삭손인들의 한 집단은 노보 브르도 광산에서 일하고 목탄을 파는 상인으로 활동했다. 은광은 연간 50만 달러(1919년 비교)를 생산했다.[14]

사용된 통화는 ''디나르''였고, 다른 이름으로는 비잔티움의 ''히페르피론''에서 유래한 ''페르페르''가 있었다. ''황금 디나르''가 최대 단위였고, 제국의 세금은 가구당 연간 1디나르 동전이었다.

5. 1. 무역과 상업

두샨은 상업에도 관심을 기울여 해적 행위를 단속하고 여행자와 외국 상인의 안전을 보장하기 위해 엄격한 명령을 내렸다.[8] 베네치아 공화국과의 전통적인 관계가 재개되었고, 라구사 공화국(두브로브니크) 항구는 중요한 거래 지점이 되었다.[8] 광산 개발은 상당한 자원을 생산했다.[8]제국을 가로지르는 비아 밀리타리스, 비아 이그나티아, 비아 데 젠타, 코파오니크 도로 등 동서 로마 도로는 다양한 상품을 운반했다.[8] 해안에서는 와인, 제조품, 사치품이, 내륙에서는 금속, 가축, 목재, 양모, 가죽 등이 거래되었다.[8] 이러한 경제 발전은 제국의 건설을 가능하게 했다.[8] 특히 라구사 상인들은 전국적으로 무역 특권을 누렸다.[8] 도로 상의 무역과 상인의 안전은 국가 당국이 크게 우려하는 문제였다.[8]

스레브레니차, 루드니크, 트레프차, 노보 브르도, 코파오니크, 마이단페크, 브르스코보, 사모코프는 철, 구리, 납 광석과 은, 금을 채취하는 주요 중심지였다.[8] 은광은 왕실 수입의 상당 부분을 차지했으며, 삭손인이 관리하는 노예 노동력에 의해 운영되었다.[8] 삭손인들의 한 집단은 노보 브르도 광산에서 일하고 목탄을 파는 상인으로 활동했다.[8] 은광은 연간 50만 달러(1919년 비교)를 생산했다.[14]

사용된 통화는 ''디나르''였고, 다른 이름으로는 비잔티움의 ''히페르피론''에서 유래한 ''페르페르''가 있었다.[8] ''황금 디나르''가 최대 단위였고, 제국의 세금은 가구당 연간 1디나르 동전이었다.[8]

5. 2. 광업

세르비아 제국은 광업을 통해 경제 발전에 필요한 자원을 확보했다. 스레브레니차, 루드니크, 노보 브르도 등 주요 광산에서 은, 금, 구리, 납 등을 채굴했다.[8][14] 이러한 광산 개발은 제국의 주요 수입원 중 하나였으며, 특히 은 생산량이 많았다.[8]광산 운영에는 삭손인 광부들이 중요한 역할을 담당했으며, 노예 노동력도 활용되었다.[8] 삭손인들은 노보 브르도 광산에서 일하며 목탄을 거래하기도 했다.[14] 광산에서 채굴된 자원은 비아 밀리타리스, 비아 이그나티아 등 주요 무역로를 통해 운송되었으며, 라구사 상인들이 무역에 중요한 역할을 담당했다.[8]

화폐는 디나르가 사용되었으며, 히페르피론에서 유래한 페르페르라고도 불렸다.[8] 제국의 세금은 가구당 연간 1디나르 동전으로 징수되었다.[8]

6. 군사

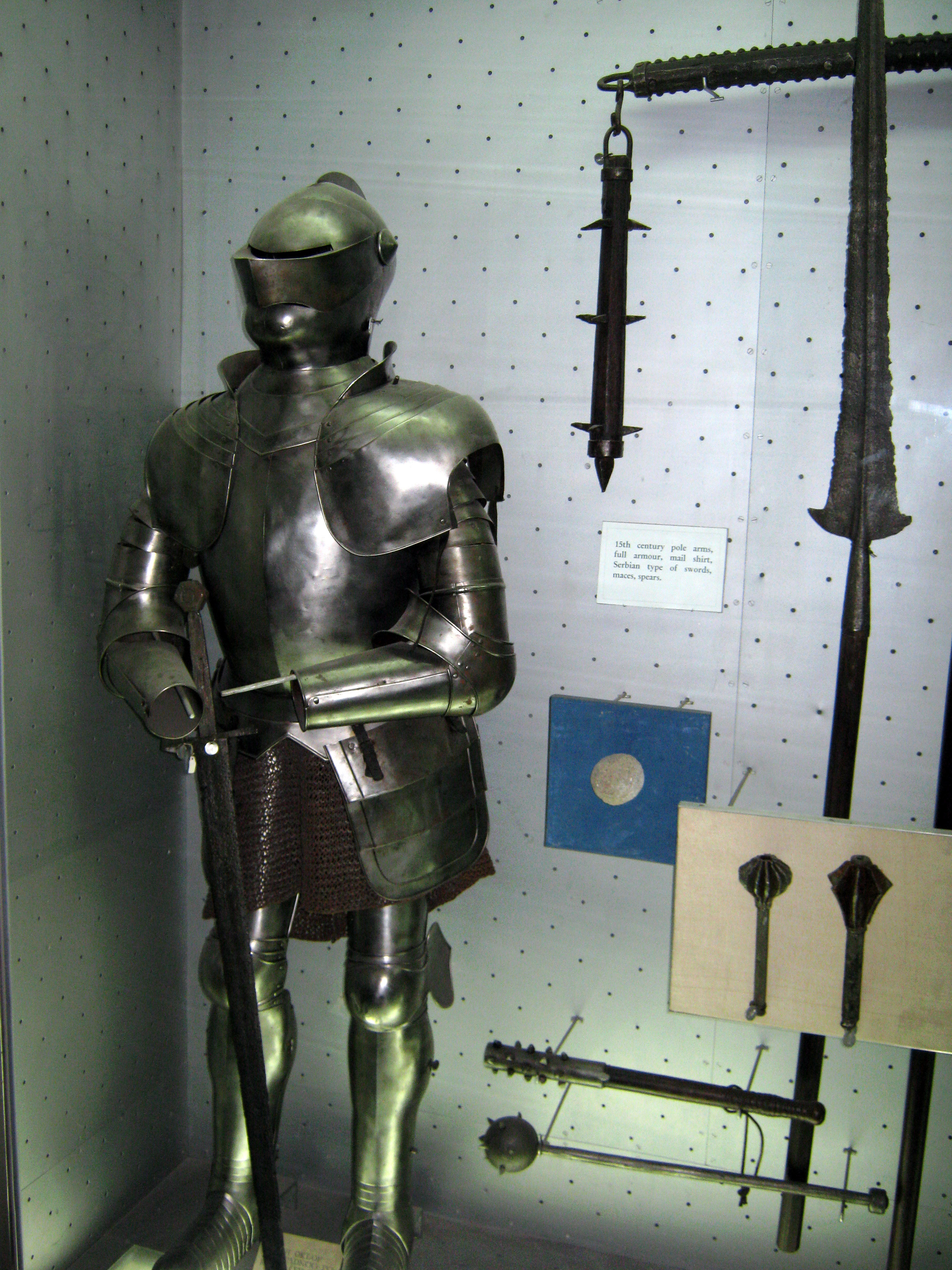

세르비아 군사 전술은 측면에 기병궁수를 배치한 쐐기형 중기병 돌격으로 구성되었다. 많은 외국 용병들이 세르비아 군대에 있었는데, 대부분 기병은 독일인, 보병은 스페인인이었다. 군대에는 황제의 친위 용병 경호대도 있었는데, 주로 독일 기사들이었다. 독일 귀족인 팔만(Palman)은 1331년 예루살렘으로 가는 도중 세르비아를 통과하면서 세르비아 알레만 기병대(Alemannic Guard) 사령관이 되었고, 세르비아 군대(Serbian Army)의 모든 용병들의 지휘관이 되었다. 세르비아 군대의 주력은 맹렬한 돌격과 싸움 실력으로 두려움을 사던 중장갑 기사들과 창과 석궁으로 무장한 다용도 경기병 부대인 후사르(hussars)였다. 후사르는 정찰, 약탈, 스커미싱에 이상적이었다.

6. 1. 군사 조직

세르비아 군사 전술은 측면에 기병궁수를 배치한 쐐기형 중기병 돌격으로 구성되었다. 많은 외국 용병들이 세르비아 군대에 있었는데, 대부분 기병은 독일인, 보병은 스페인인이었다. 군대에는 황제의 친위 용병 경호대도 있었는데, 주로 독일 기사들이었다. 팔만(Palman)은 1331년 예루살렘으로 가는 도중 세르비아를 통과하면서 세르비아 알레만 기병대(Alemannic Guard) 사령관이 되었고, 세르비아 군대(Serbian Army)의 모든 용병들의 지휘관이 되었다. 세르비아 군대의 주력은 중장갑 기사들과 후사르(hussars)였다.6. 2. 군사 전략

세르비아 군사 전술은 측면에 기병궁수를 배치한 쐐기형 중기병 돌격으로 구성되었다. 많은 외국 용병들이 세르비아 군대에 있었는데, 대부분 기병은 독일인, 보병은 스페인인이었다. 군대에는 황제의 친위 용병 경호대도 있었는데, 주로 독일 기사들이었다. 팔만(Palman)은 1331년 예루살렘으로 가는 도중 세르비아를 통과하면서 세르비아 "알레만 기병대(Alemannic Guard)" 사령관이 되었고, 세르비아 군대(Serbian Army)의 모든 용병들의 지휘관이 되었다. 세르비아 군대의 주력은 중장갑 기사들과 창과 석궁으로 무장한 다용도 경기병 부대인 후사르(hussars)였다. 후사르는 정찰, 약탈, 스커미싱에 이상적이었다.7. 국가 상징

1339년 안젤리노 둘체르트의 지도에는 여러 깃발이 그려져 있으며, 세르비아는 스코페(스코피) 위에 세르비아라는 이름과 함께 깃발로 표현되어 있는데, 이는 당시 도면이 제작될 때 수도 도시의 특징이었다.[9][10] 붉은 이중머리 독수리를 묘사한 이 깃발은 스테판 두샨의 영토를 나타냈다.[9][10]

힐란다르 수도원의 깃발은 수도원 형제회에 따르면 두샨 황제의 깃발이었다고 주장되는데, 이것은 위아래가 붉은색이고 중앙이 흰색인 세로 줄무늬 깃발이었다.[11] 두샨 황제는 또한 보라색 바탕에 중앙에 금색 십자가가 있는 제국의 ''디벨리온''을 채택했다.[12] 두샨의 또 다른 깃발은 아토스 산의 힐란다르 수도원에 보관된 제국 기병 깃발이었는데, 붉은색과 노란색의 삼각형 이색 깃발이었다.[13]

7. 1. 국기

1339년 안젤리노 둘체르트의 지도에는 여러 깃발이 그려져 있으며, 세르비아는 스코페(스코피) 위에 세르비아라는 이름과 함께 깃발로 표현되어 있는데, 이는 당시 도면이 제작될 때 수도 도시의 특징이었다.[9][10] 붉은 이중머리 독수리를 묘사한 이 깃발은 스테판 두샨의 영토를 나타냈다.[9][10]힐란다르 수도원의 깃발은 수도원 형제회에 따르면 두샨 황제의 깃발이었다고 주장되는데, 이것은 위아래가 붉은색이고 중앙이 흰색인 세로 줄무늬 깃발이었다.[11] 두샨 황제는 또한 보라색 바탕에 중앙에 금색 십자가가 있는 제국의 ''디벨리온''을 채택했다.[12] 두샨의 또 다른 깃발은 아토스 산의 힐란다르 수도원에 보관된 제국 기병 깃발이었는데, 붉은색과 노란색의 삼각형 이색 깃발이었다.[13]

7. 2. 문장

1339년 안젤리노 둘체르트의 지도에는 스코페 위에 붉은 이중머리 독수리를 묘사한 깃발이 세르비아를 나타내는 깃발로 그려져 있다.[9][10] 힐란다르 수도원에 보관된 깃발 중에는 위아래가 붉은색이고 중앙이 흰색인 세로 줄무늬 깃발이 있는데, 이는 수도원 형제회에 따르면 두샨 황제의 깃발이었다고 한다.[11] 두샨 황제는 보라색 바탕에 금색 십자가가 중앙에 있는 제국의 ''디벨리온''을 사용했다.[12] 아토스 산의 힐란다르 수도원에는 붉은색과 노란색의 삼각형 이색 깃발인 제국 기병 깃발도 보관되어 있다.[13]8. 문화

8. 1. 종교

세르비아 제국에서 세르비아 정교회는 국교로서 중요한 역할을 수행했다. 스테판 두샨은 세르비아 정교회의 영향을 받아 로마 가톨릭교를 தீவிரமாக 탄압했다. 라틴 교회에 귀의한 사람들은 광산 노역에 처해졌고, 가톨릭을 전파한 사람들은 사형 위협을 받았다. 교황청은 이러한 상황과 두샨의 권력 확장에 우려를 표했고, 가톨릭 국가 헝가리와 정교회 세르비아 사이의 오랜 적대감을 부추겼다. 두샨은 이슬람 세력의 확산에 맞서는 기독교의 수호자가 되고자 했다.8. 2. 교육과 예술

세인트 사바가 시작한 교육은 두샨 통치 기간 동안 눈에 띄게 발전했다. 학교와 수도원은 왕실의 총애를 받았으며, 진정한 문화의 중심지로서 세르비아 민족 전통을 계승하는 데 중요한 역할을 했다. 이탈리아의 영향을 받은 미술 또한 발전하였다. 건축 기념물, 프레스코화 및 모자이크는 이 시대에 이룬 예술적 수준을 증명한다.9. 통치자

세르비아 군주 목록과 세르비아 황제도 참고.

- 스테판 두샨 (1346–1355)

- 스테판 우로시 5세 (1355–1371)

- * 공동 통치자 세르비아의 부카신 ("왕" 칭호) (1365–1371)

- ** 지정 상속자 프린스 마르코 ("젊은 왕" 칭호) (1369–1371)

세르비아 제국의 귀족 문서에서 귀족, 봉건 영주 및 관리 목록을 확인할 수 있다.

- 스테판 우로시 4세 두샨 (1346년 ~ 1355년)

- 스테판 우로시 5세 (1355년 ~ 1371년)

- * 공동 통치자: 브카신 무르냐브체비치 (1365년 ~ 1371년)

- ** 추정 상속인: 프린스 마르코/Prince Marko영어 (1369년 ~ 1371년)

참조

[1]

서적

Serres

Oxford University Press

[2]

서적

Hungary and the Fall of Eastern Europe 1000–1568 (Men-at-Arms)

Osprey Publishing

[3]

서적

Positive Peace in Kosovo: A Dream Unfulfilled

https://books.google[...]

[4]

웹사이트

DEČANI MONASTERY

https://whc.unesco.o[...]

UNESCO

[5]

서적

The Fall of Constantinople 1453

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2012-03-26

[6]

서적

Kingdom of the Slavs

https://books.google[...]

[7]

논문

Šar mountain and its župas in South Serbia's Kosovo-Metohia region: Geographical position and multiethnic characteristics

http://scindeks-clan[...]

2017-12-01 #dead link 처리

[8]

서적

JOM: the journal of the Minerals, Metals & Materials Society

https://books.google[...]

Society (TMS)

[9]

서적

[10]

서적

Monumenta Cartographica Jugoslaviae 2

https://books.google[...]

Narodna knjiga

[11]

서적

Iz naše prošlosti

https://books.google[...]

Geca Kon

[12]

서적

Grb Srbije: razvoj kroz istoriju

https://books.google[...]

Službeni Glasnik

[13]

논문

The cross with symbols S as heraldic symbols

http://scindeks-clan[...]

2013-05-21 #dead link 처리

[14]

서적

JOM: the journal of the Minerals, Metals & Materials Society

https://books.google[...]

Society (TMS)

[15]

서적

[16]

서적

Monumenta Cartographica Jugoslaviae 2

https://books.google[...]

Narodna knjiga

[17]

서적

Iz naše prošlosti

https://books.google[...]

Geca Kon

[18]

서적

Grb Srbije: razvoj kroz istoriju

https://books.google[...]

Službeni Glasnik

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com