외침

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

외침은 다양한 방식으로 소리를 내는 행위를 포괄하는 용어이다. 분노나 기쁨과 같은 감정 표현, 또는 다른 사람의 주의를 끌기 위해 사용될 수 있으며, 심리학, 예술, 의사소통, 자연 등 다양한 측면에서 나타난다. 심리학에서는 아서 야노프의 원초적 절규 이론에서 중요한 개념으로 다루어지며, 예술 작품, 특히 에드바르 뭉크의 '절규'와 음악에서도 중요한 표현 수단으로 사용된다. 또한, 무술, 군사 훈련, 자연계에서도 특정 목적을 위해 활용되며, 유니코드에서도 공포를 나타내는 이모티콘으로 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 어원 및 관련 용어

"외침"은 다양한 동의어를 가지며, 각각은 특정한 뉘앙스 차이를 지닌다. 20세기 초 동의어 사전에서는 "외침"이라는 제목 아래 여러 동의어를 분류하고 있다. 여기에는 고함치다, 울부짖다, 아우성치다, 외치다, 급히 말하다, 절규하다, 포효하다, 비명 지르다, 소리치다, 고함지르다, 고래고래 소리 지르다 등이 포함되며, 각 단어는 고유한 의미를 지닌다.[1] 예를 들어, '고함치다'는 다른 사람의 주의를 끌기 위해 사용되며, '소리치다'는 가장 큰 소리로 외치는 것을 의미한다. '비명 지르다'는 더 날카로운 소리이며, '절규하다'나 '고함지르다'는 더 크고 거친 소리를 나타낸다. '아우성치다'는 시끄럽게 반복되는 소리이며, '울부짖다'나 '포효하다'는 주로 동물에게 사용되지만 사람에게는 경멸적으로 쓰인다. '급히 말하다'는 짧고 격정적인 발성을, '외치다'는 '고함치다' 보다 더 크고 흥분된 발성을 의미한다.[1]

2. 1. 관련 용어

"외침"과 관련된 여러 가지 용어들은 소리를 내는 행위를 묘사하며, 각각 특정한 뉘앙스와 의미를 지닌다. 이러한 용어들은 의도적인 발성이나 자극에 대한 반응으로 나타날 수 있다.[1]

심리학에서 외침은 아서 야노프의 원초적 치료 이론에서 중요한 주제이다. 야노프는 신경증을 치료하려면 환자가 경험한 트라우마로 인해 억압된 고통에 직면해야 한다고 주장하며, 이러한 대면은 외침을 낳는다고 보았다. 야노프는 외침이 환자를 트라우마로부터 치유하는 데 필수적인 것은 아니지만, 어린 시절의 원초적 고통을 표현하는 한 형태이며, 이 고통을 재경험하고 표현하는 과정을 통해 환자를 신경증에서 치유할 수 있다고 생각했다.[4]

다른 출처에서는 이러한 용어들에 대해 다른 의미를 제시하기도 한다. "호출은 일반적으로 특정 사람에게 전달되고... 소리는 멀리 떨어져 있지만 식별 가능한 대상에게 투사되며, 외침은 듣는 사람에게 전달된다"고 한다.[2] 또한, 소리는 "화가 나거나 기쁠 수 있으며, 한 사람이나 많은 사람에게 향할 수 있으며, 때로는 단순히 해방감을 느끼거나 메아리를 듣는 만족감을 위한 목적일 수 있다"고 언급한다.[3] 후두성은 외침과 같은 종류의 소리를 내는 또 다른 명칭이다.[2]

한국어는 감정 표현과 관련된 다양한 의성어/의태어가 발달되어 있으며, '꽥', '악' 등과 같이 외침을 나타내는 단어도 존재한다.

3. 심리학적 측면

야노프는 원초적 절규를 "이상하게 낮은, 덜거덕거리는 무의식적인 소리"라고 묘사하며, "집에서 '삐' 소리조차 내지 못했던 환자들이 갑자기 강인함을 느낀다. 절규는 해방감을 주는 경험인 것 같다"라고 말했다.[5]

3. 1. 아서 야노프의 원초적 치료

아서 야노프는 자신의 저서 《원초적 절규》에서 신경증을 치료하기 위해서는 환자가 트라우마로 인해 억압된 고통을 마주해야 한다고 주장한다. 이러한 고통과의 대면은 외침을 유발한다.[4] 야노프는 외침이 환자를 트라우마로부터 치유하는 데 필수적인 것은 아니라고 보았다. 외침은 어린 시절의 원초적 고통을 표현하는 한 형태일 뿐이며, 이 고통을 다시 경험하고 표현하는 과정을 통해 결국 외침이 나타나고 환자를 신경증에서 치유할 수 있다고 생각했다.

야노프는 원초적 절규를 매우 독특하고 분명하게 묘사한다. 그것은 "이상하게 낮은, 덜거덕거리는 무의식적인 소리"이며, "어떤 사람들은 신음하고, 끙끙 앓으며 몸을 웅크린다. [...] 누군가는 가만히 있어야 했던, 놀림을 받았던, 굴욕을 당했던, 또는 매를 맞았던 모든 시간의 결과로 비명을 지른다."[4] 또한, 야노프는 원초적 절규가 일련의 반응을 보인다고 말한다. "집에서 '삐' 소리조차 내지 못했던 환자들이 갑자기 강인함을 느낀다. 절규는 해방감을 주는 경험인 것 같다."[5] 야노프는 모든 환자에게서 이 점을 발견했다. 치료 중 아기 목소리를 내는 여성들은 원초적 절규를 통해 매우 낮은 목소리를 내게 된다.

3. 2. 권력의 집중

그레고리 화이트헤드는 '비명 풍경 연구소' 설립자로, 목소리가 힘을 집중시키는 데 사용된다고 믿는다. 그는 "비명은 과거 당신과 상대방 모두에게 심리적인 무기였으며, 비명을 사용하는 사람에게 자신감을 높여준다. 소리를 통해 힘을 창출하는 것은 상대를 만지지 않고 영향을 미치는 것이다."라고 말한다.[6] 이 경우 비명은 방어적인 무기이며, 동물들도 힘을 표현하거나 다른 동물과 싸울 때 종종 비명을 지른다.

3. 3. 쾌락의 표현

원숭이에 대한 연구에 따르면 암컷 원숭이가 성관계 중 비명을 지르면 수컷의 사정을 돕는 것으로 나타났다. 암컷 원숭이가 성관계 중 비명을 지르는 경우 약 86%의 빈도로 수컷의 사정이 이루어졌으며, 이는 암컷의 비명이 없을 때의 2% 성공률과 비교하여 큰 차이를 보인다.[7]

랭커셔 중앙 대학교의 게일 브루어(Gayle Brewer)와 리즈 대학교의 콜린 헨드리(Colin Hendrie)는 여성들을 대상으로 유사한 연구를 수행하여, 여성 역시 성관계 중 파트너가 "더 잘하도록" 격려하기 위해 비명을 지른다는 것을 밝혀냈다.[8]

3. 4. 원초적 언어

야노프는 아기에게 있어 외침은 의사소통의 유일한 방식이라고 믿는다. 외침은 아기가 음식, 고통, 또는 단순한 사랑의 필요를 표현할 수 있는 유일한 방법이다. 야노프는 "외침은 언어이다. - 원시적이지만 인간의 언어"라고 썼다.[9]

4. 의사소통 및 언어

언론인이자 방송 작가인 다이애나 쾨니히(Diana König)는 "아기의 비명이 그들의 첫 번째 의사소통 방식이라면, 성인의 비명은 의사소통의 퇴행이다. 비명을 지름으로써, 부르는 것과는 반대로, 목소리는 과부하되고 증폭되어 통제력을 잃고 기본적인 소리를 잃는다."라고 적고 있다.[10] 비명은 언어보다 먼저 존재하며 언어가 한계에 도달하는 곳에서 나타난다.

아르날(Arnal)과 동료들은 인간의 비명이 독특한 음향 특성인 거칠음을 활용하여 청각 뇌뿐만 아니라 위험 처리에 관여하는 뇌 깊숙한 구조인 편도체를 선택적으로 활성화한다는 것을 증명했다.[12]

4. 1. 고통과 언어

작가이자 문학 교수인 엘레인 스캐리(Elaine Scarry)는 고통과 관련된 언어에 대해 이야기하며, 고통은 언어를 거의 파괴한다고 생각한다. 이는 고통이 사람들이 말하는 법을 배우기 전 의사소통 수단이었던 소리와 비명이 지배하는 상태로 되돌리기 때문이다.[11] 고통은 개인적인 경험이므로 실제로 전달될 수 없으며 개별적으로만 경험할 수 있다. 고통은 다른 모든 개념과 마찬가지로 실제로 아이디어로만 전달될 수 있으며, 또한 그렇게 해석되어야 하는 개별적인 경험이다.[11] 헤겔(Hegel)은 "고통을 느낄 때 가장 큰 안도감은 그것을 소리칠 수 있다는 것이다 [...] 이 표현을 통해 고통은 객관화되고, 이는 고통 속에서 혼자 있는 주체와 고통이 없는 객체 사이의 연결을 만든다."라고 적고 있다.[11]4. 2. 객관화

작가이자 문학 교수인 엘레인 스캐리(Elaine Scarry)는 고통과 관련된 언어에 대해 이야기하며, 고통은 언어를 거의 파괴한다고 생각한다. 이는 고통이 사람들이 말하는 법을 배우기 전 의사소통 수단이었던 소리와 비명이 지배하는 상태로 되돌리기 때문이다. 고통은 개인적인 경험이므로 실제로 전달될 수 없으며 개별적으로만 경험할 수 있다.[11] 고통은 다른 모든 개념과 마찬가지로 실제로 아이디어로만 전달될 수 있으며, 또한 그렇게 해석되어야 하는 개별적인 경험이다. 헤겔(Hegel)은 "고통을 느낄 때 가장 큰 안도감은 그것을 소리칠 수 있다는 것이다 [...] 이 표현을 통해 고통은 객관화되고, 이는 고통 속에서 혼자 있는 주체와 고통이 없는 객체 사이의 연결을 만든다."라고 적고 있다.[11]5. 예술

예술에서 외침은 다양한 방식으로 표현되고 활용되어 왔다.

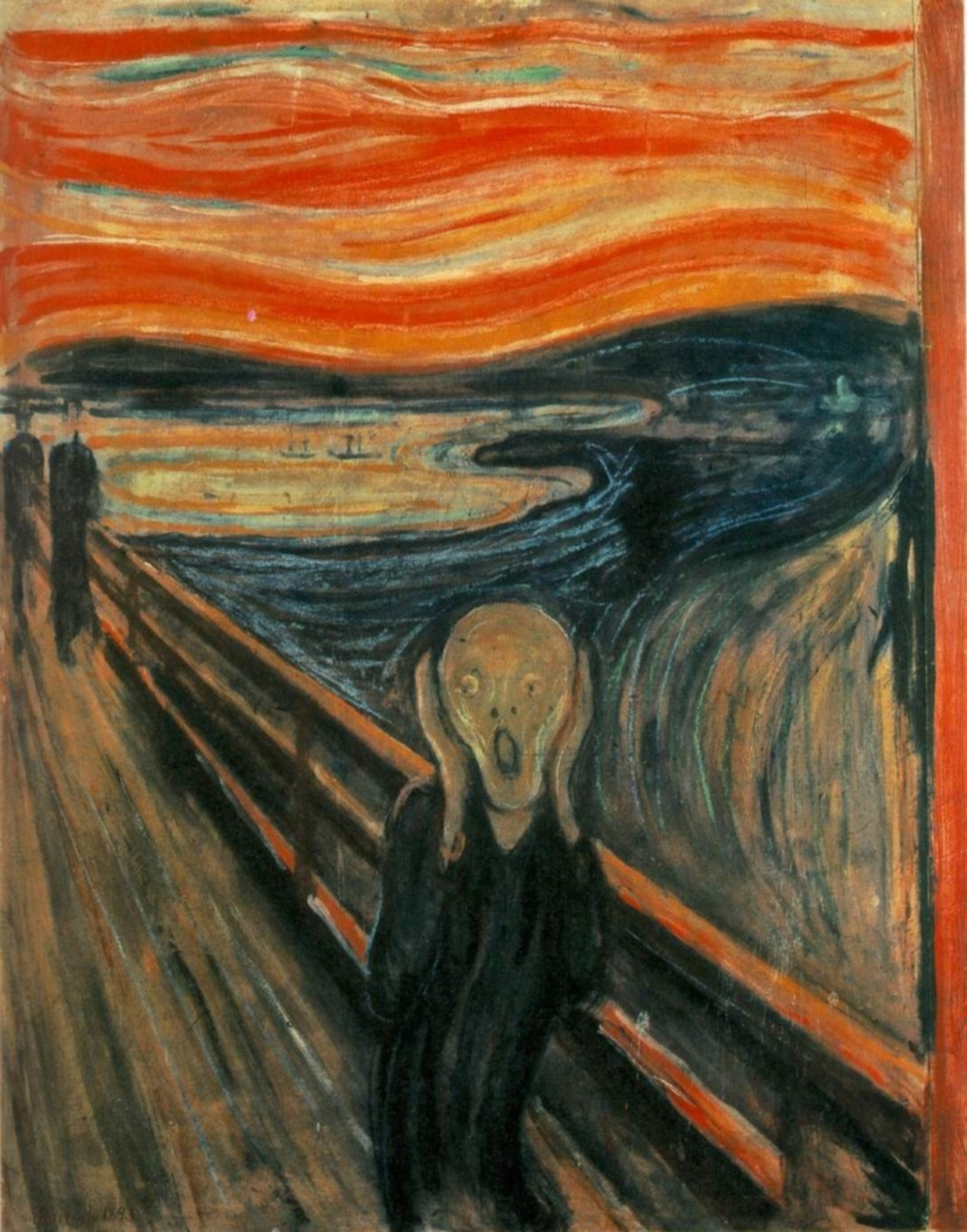

에드바르 뭉크의 절규는 주황색 하늘을 배경으로 고통스러운 표정을 짓는 인물을 묘사한 작품으로, 현대 미술의 아이콘으로 여겨진다.[13][14]

음악에서는 록, 펑크 록, 헤비 메탈, 소울 음악, 로큰롤, 이모 등 다양한 장르에서 외침이 사용된다. 플라멩코의 '칸테 혼도' 스타일에서는 외침이 미학적 요소로 사용되며, 이는 빈곤과 무지 속에 잠긴 사람들의 원시적인 외침으로 묘사된다.[15] 데이비드 N. 그린은 음악에서의 외침을 조화로운 외침, 서정적인 외침, 순수한 외침으로 구분하기도 했다.[16]

그레고리 화이트헤드의 라디오 작품 ''말할 수 없는 압력''은 사람들에게 전화로 비명을 지르도록 요청하여 수집한 비명 소리를 편집하여 만든 작품이다.[17][18][19]

연극에서는 배우들이 올바르게 비명을 지르는 방법을 배우며, 앙토냉 아르토의 작품 『신은 심판받아야 한다』에서는 비명이 중요한 요소로 사용된다.[20]

행위 예술가 마리나 아브라모비치는 울라이와 함께 한 《AAA AAA》, 《목소리 해방》등의 퍼포먼스에서 외침을 활용했다.[1]

5. 1. 회화

''절규''(Skrik|스크리크no)는 표현주의 화가 에드바르 뭉크가 1893년에서 1910년 사이에 회화, 파스텔, 석판화로 제작한 여러 버전의 작품에 붙여진 일반적인 명칭이다.[13] 뭉크는 이 작품들에 "Der Schrei der Natur"(자연의 절규)라는 제목을 붙였으며, 모두 격동적인 주황색 하늘을 배경으로 고통스러운 표정을 짓는 인물을 묘사하고 있다. 아서 루보우는 '절규'를 "현대 미술의 아이콘, 우리 시대의 모나리자"라고 묘사했다.[14]

5. 2. 음악

록, 펑크 록, 헤비 메탈, 소울 음악, 로큰롤, 이모 음악 등에서 외침이 오랫동안 사용되어 왔다. 보컬리스트들은 다양한 방식으로 외치는 다양한 기술을 개발하고 있다. 록과 메탈 음악에서는 가수들이 매우 격렬하고 으르렁거리는 소리를 개발하고 있다.외침은 또한 플라멩코의 보컬 스타일인 "칸테 혼도"에서 미학적 요소로 주로 사용된다. 이 스타일의 이름은 "깊은 노래"로 번역된다. 플라멩코의 기원과 이름 또한 아직 불분명하다. 플라멩코는 집시 음악과 관련이 있으며 스페인 안달루시아에서 등장했다고 한다. 플라멩코의 하위 분류인 칸테 혼도에서는 더 심오하고 진지한 것으로 여겨지며, 가수는 울부짖음과 외침이라는 가장 기본적인 표현 방식으로 축소된다. 스페인 시인 리카르도 몰리나는 "플라멩코는 빈곤과 무지 속에 잠긴 사람들의 원시적인 형태의 외침이다. 따라서 원래의 플라멩코 노래는 일종의 자가 치료법으로 묘사될 수 있다."라고 썼다.[15]

음악가이자 작가, 작곡가인 데이비드 N. 그린은 1987년 음악에서 외침을 노래 기법으로 사용하는 음악가들에 대한 에세이를 썼다. 그는 음악의 화성과 관련되고 음조의 구성 요소를 가진 조화로운 외침, 무조적이며 노래 가사와 관련된 서정적인 외침, 그리고 그렇지 않은 순수한 외침을 구별한다. 조화로운 외침은 여전히 매우 명확하고 정의된 음고를 가지며, 그린에 따르면 실제로는 가짜 외침과 관련될 수 있다. 그것은 큰 방해를 받지 않기 때문에, 단어가 관련된 서정적인 외침은 대부분 욕설이며, 순수한 외침 또는 진정한 외침은 이 경우 실제 외침 또는 원초적인 외침이라고도 할 수 있다.[16]

음악에서의 외침은 단순히 보컬 행위 외에도 다른 방식으로 볼 수 있다. 많은 음악가들은 악기 연주에 영감을 주는 원천으로 외침을 사용한다. 이는 일반적으로 코드가 있는 악기의 경우 악기 코드에 크게 타격을 주는 방식으로, 또는 취주 악기의 경우 크게 강타하는 음표로 표현된다.

5. 3. 사운드 아트

그레고리 화이트헤드의 라디오 작품 ''말할 수 없는 압력''[17]은 1991년에 시작되었다. 이 프로젝트는 라디오와 텔레비전을 통해 사람들에게 핫라인으로 전화를 걸어 비명을 지르도록 요청하는 '비명 풍경 연구소' 설립으로 시작되었다. 화이트헤드는 다음과 같이 언급했다. "신경계를 구성하는 것 외에도 전화기-마이크-테이프 레코더-라디오 회로는 시스템의 압력을 음향적으로 구분하는 핵심을 제공했다. 즉, 왜곡, 디지털 코드의 붕괴, 순수한 관리 불가능한 소음이었다. 비명은 지정된 회로를 초과하여 폭발하는 것으로, 그러한 극단적이고 말할 수 없는 의미를 위해 설계되지 않은 통신 기술을 '날려버릴' 수 있다."[18]화이트헤드는 비명 아카이브를 수집하여 편집했고, 그 결과 이론적 내러티브 라디오 작품이 탄생했다. 앨런 S. 와이스는 그의 작품에 대해 "비명 풍경은 진정성의 어떤 결정 너머에 있다"라고 언급했다.[19] 사람들의 고함 소리는 익명성을 통해 공동체 의식을 창출하는 단순한 표현일 뿐이다.

5. 4. 연극

배우는 경력 초창기부터 올바르게 비명을 지르는 방법을 배운다. 배우는 심리적 연관성 없이도 듣는 이에게 불편한 감정을 불러일으키는 방법을 배운다.앙토냉 아르토의 마지막 저작인 『신은 심판받아야 한다』는 1947년 그가 프랑스 라디오를 위해 녹음했다. 방송 예정일 하루 전, 라디오 국장은 강력한 반종교적, 반미적 이유로 이 작품의 방송을 금지했다. 이 작품은 즉흥적인 기악, 성악 사운드, 비명 소리의 간주곡과 함께 강렬한 텍스트로 구성되어 있다.

앨런 S. 바이스는 앙토냉 아르토의 비명에 대해 다음과 같이 말한다. "비명은 삶의 힘과 죽음의 부정 사이의 참을 수 없고 불가능한 내부 양극화의 배출이며, 동시에 창조와 파괴를 의미하고 시뮬레이션한다 [...] 비명은 배설물의 비물질적 더블로서, 표현이자 배출, 탄생 창조의 징후이자 좌절일 수 있다 [...] 비명은 의미 있는 언어로의 신체 승화에 반대하여 언어의 신체로의 탈승화이다."[20]

비명의 극단적인 특성은 죽음을 부정하는 생명의 위험 요소를 가지고 있다. 아르토의 경우, 항상 죽음에 매우 가까이 있었고 강력한 쇼크 요법을 받은 이후 자신을 그렇게 불러왔던 그는 비명이 삶과 죽음, 창조와 파괴, 예술 작품과 자기 자신 사이의 정확한 경계를 나타낸다.

아르토의 비명은 대부분 단어와 관련이 있다. 텍스트 부분 사이에 있는 작은 간주곡에는 때때로 비명이 포함되어 있다.

5. 5. 행위 예술

마리나 아브라모비치는 다양한 퍼포먼스에서 외침을 요소로 사용했다. 울라이와 함께 한 《AAA AAA》에서 두 사람은 서로 마주보고 점점 더 크게 소리를 지르며 서로의 얼굴에 가까워지다가 결국 목소리를 잃는다.[1] 《목소리 해방》에서는 아브라모비치가 머리를 거꾸로 한 채 목소리가 나오지 않을 때까지 소리를 질렀다.[1]6. 기타 측면

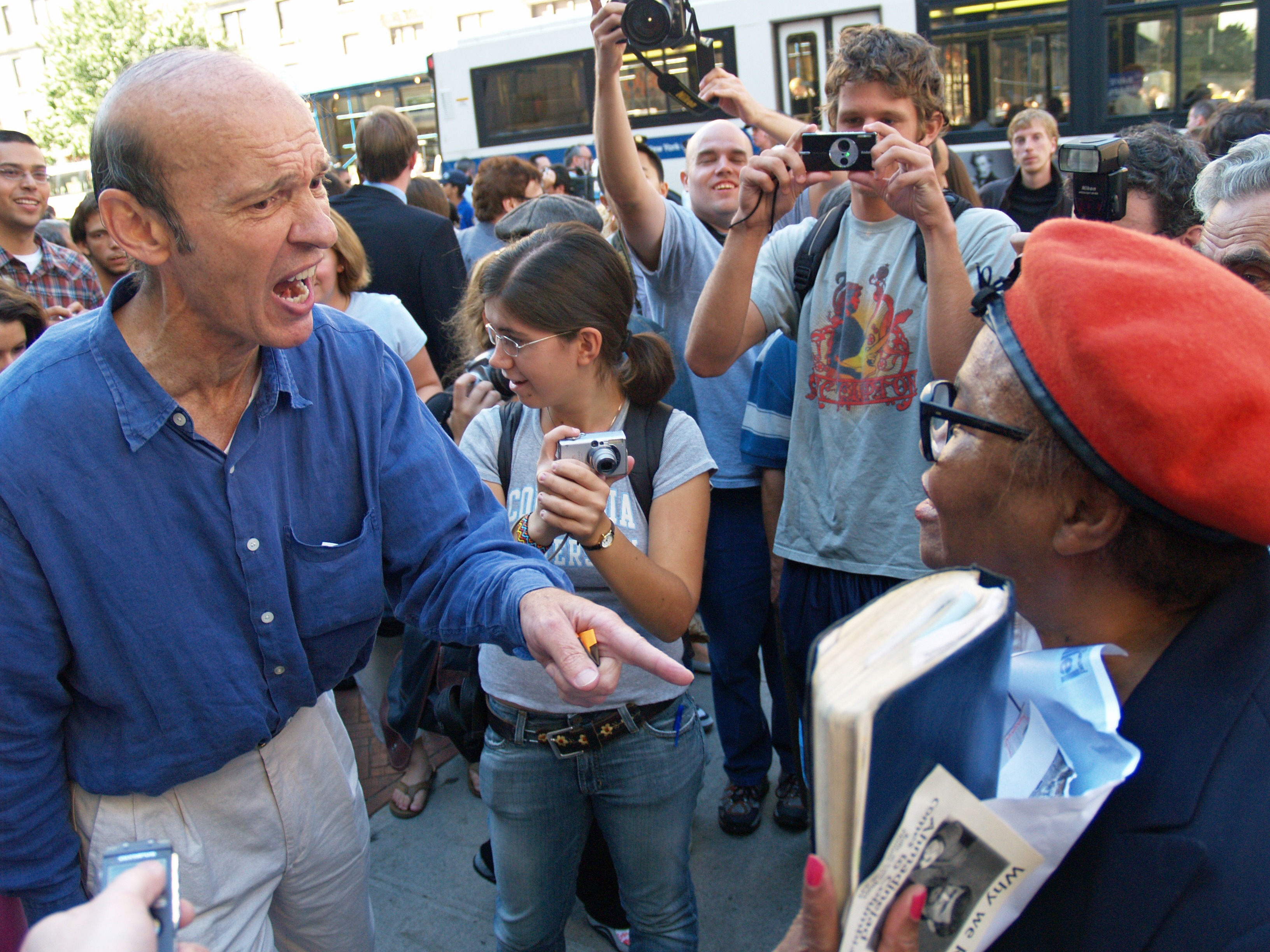

- '''논쟁''': 논쟁을 할 때 분노로 서로에게 소리를 지르는 경우가 있다.

- '''자연''': 자연에서 외침은 지배 계층을 나타내는 방법으로 사용된다. 침팬지는 싸울 때 자신의 우위를 보여주기 위해 외침을 사용한다.

- '''무술''': 무술에서 외침은 상대를 위협하거나, 공격 시 에너지를 집중하거나, 호흡을 조절하는 수단으로 사용된다.

- '''군사 훈련''': 훈련 교관들은 신병을 군 문화에 훈련시키고 복종과 신속성을 길러주기 위해 자주 고함을 지른다.[1]

- '''음량''': 외침의 음량은 매우 클 수 있다. 마리아 샤라포바의 테니스 신음소리는 101.2 데시벨에 달한다.[21] 인간이 낸 가장 큰 소리로 확인된 비명은 2000년에 질 드레이크가 기록한 129dBA이다.[22]

6. 1. 논쟁

일부 사람들은 논쟁을 할 때 분노로 서로에게 소리를 지를 정도로 목소리를 높이기 시작한다. 이러한 현상을 "고함 대결"이라고 한다.

6. 2. 자연

자연에서 외침은 종종 지배 계층을 나타내는 방법으로 사용된다. 특히 침팬지는 싸울 때 자신의 우위를 보여주고, 더 강하다는 것을 나타내기 위해 이를 사용한다.6. 3. 무술

무술에서 외침 또는 비명은 상대를 위협하거나, 공격 시 에너지를 집중하거나, 호흡을 조절하는 수단으로 흔히 사용된다. 기합을 참조하라.6. 4. 군사 훈련

훈련 교관들은 신병을 군 문화에 훈련시키고 복종과 신속성을 길러주기 위해 자주 고함을 지른다.[1] 고함은 스트레스 자극으로 의도되어 투쟁-도피 반응을 유발한다.[1] 이를 통해 훈련 교관은 스트레스에 대한 신병의 내재된 반응을 관찰하고, 그러한 반응을 수정하며, 전투에서 경험하게 될 스트레스 상황에 신병을 적응시킬 수 있다.[1] 또한 신병이 소리를 지르도록 장려하여 공격성을 높이고 상대를 위협하도록 훈련시킨다.[1]

6. 5. 음량

외침의 음량은 매우 클 수 있으며, 이는 테니스에서 문제가 되기도 한다. 특히 마리아 샤라포바의 테니스 신음소리는 101.2 데시벨에 달한다.[21] 인간이 낸 가장 큰 소리로 확인된 비명은 2000년에 교사 보조원 질 드레이크가 기록한 129dBA이다.[22]7. 유니코드

U+1F631은 유니코드에서 Face Screaming In Fear|공포에 질린 얼굴영어을 나타내는 문자이다.[1]

참조

[1]

서적

English Synonyms and Antonyms: With Notes on the Correct Use of Prepositions

[2]

서적

Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World: Volume II: Performance and Production

[3]

서적

Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World: Volume II: Performance and Production

[4]

서적

The Primal Scream

[5]

서적

The Primal Scream

[6]

기타

Pressures of the unspeakable

[7]

웹사이트

Study Reveals Why Monkeys Shout During Sex

http://www.livescien[...]

2007-12-18

[8]

학술지

Evidence to Suggest that Copulatory Vocalizations in Women Are Not a Reflexive Consequence of Orgasm

http://clok.uclan.ac[...]

2010-05-18

[9]

서적

The New Primal Scream; Primal Therapy 20 Years on

[10]

서적

Das Subjekt der Kunst: Schrei, Klange und Darstellung

[11]

서적

Von Engeln, eulen und Sirenen

[12]

학술지

Human Screams Occupy a Privileged Niche in the Communication Soundscape

[13]

웹사이트

Skrik

https://www.munchmus[...]

2021-11-10

[14]

간행물

Edvard Munch: Beyond The Scream

http://www.smithsoni[...]

Smithsonian Magazine

2006-03

[15]

서적

Misterios del Arte Flamenco

[16]

웹사이트

SCREAMS AND SCREAMERS IN ROCK AND ROLL

http://curiousgizmo.[...]

2023-01-19

[17]

웹사이트

Pressures of the Unspeakable

https://gregorywhite[...]

2012-10-29

[18]

서적

Phantasmic Radio

[19]

서적

Phantasmic Radio

[20]

서적

Phantasmic Radio

[21]

뉴스

Tennis grunters told to stop the racket

http://www.theage.co[...]

Theage.com

2007-12-18

[22]

웹사이트

Classroom assistant pierces world record for loudest scream

http://www.tes.co.uk[...]

2015-09-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com