조옮김

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조옮김은 음높이 모음의 음높이를 특정 음계 내에서 위 또는 아래로 이동시키는 것을 의미하며, 스칼라 조옮김, 반음계 조옮김, 온음계 조옮김, 음높이 및 음높이 클래스 조옮김 등으로 구분된다. 조옮김은 음정, 음자리표, 숫자 등을 활용하여 수행되며, 조옮김 등가, 12음 조옮김, 퍼지 조옮김 등의 개념으로 확장된다. 조옮김은 조옮김 악기, 건반 악기, 성악 등 다양한 음악 분야에서 활용되며, 한국 전통 음악에서도 조옮김의 사례를 찾아볼 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 음악 기법 - 비트박스

비트박스는 신체 기관으로 드럼, 멜로디 등 다양한 소리를 흉내 내는 음악적 표현 기법으로, 힙합 문화에서 시작되어 독자적인 음악 장르로 발전했다. - 음악 기법 - 음렬주의

음렬주의는 20세기 초 유럽에서 조성 음악을 벗어나기 위해 시작된 작곡 기법으로, 음높이, 리듬, 셈여림 등의 요소를 규칙에 따라 배열하여 작품을 구성하며, 쇤베르크의 12음 기법이 대표적이고 총렬주의로 발전했으며, 난해하다는 비판과 함께 다른 음악 사조에도 영향을 미쳤다. - 음악에 관한 - 리듬

리듬은 음악, 무용, 언어 등에서 나타나는 시간적 패턴으로, 음악에서는 펄스, 비트, 마디 등의 시간 단위가 결합하여 형성되며, 언어학에서는 강세, 음절 등을 기준으로 분류된다. - 음악에 관한 - 악보

악보는 음의 높낮이와 길이, 악기, 연주법 등을 시각적으로 표현하는 기호 체계로, 오선, 음표, 쉼표 등 다양한 기호를 사용하여 음악을 기록하고 전달하는 매체이다. - 기보법 - 리듬

리듬은 음악, 무용, 언어 등에서 나타나는 시간적 패턴으로, 음악에서는 펄스, 비트, 마디 등의 시간 단위가 결합하여 형성되며, 언어학에서는 강세, 음절 등을 기준으로 분류된다. - 기보법 - 악보

악보는 음의 높낮이와 길이, 악기, 연주법 등을 시각적으로 표현하는 기호 체계로, 오선, 음표, 쉼표 등 다양한 기호를 사용하여 음악을 기록하고 전달하는 매체이다.

2. 스칼라 조옮김

스칼라 조옮김은 컬렉션 내의 모든 음높이를 어떤 음계 내에서 고정된 수의 음계 단계만큼 위 또는 아래로 이동하는 것이다. 음높이는 이동 전과 후에 동일한 음계에 남아 있다. 이 용어는 반음계 및 온음계 조옮김을 모두 포함한다.

2. 1. 반음계 조옮김

반음계 조옮김은 크로마틱 스케일 내에서 음계 조옮김을 하는 것으로, 음들의 집합 내의 모든 음높이가 같은 수의 반음만큼 이동하는 것을 의미한다. 예를 들어, C4–E4–G4 음높이를 4반음 위로 조옮김하면 E4–♯|샤프영어4–B4 음높이를 얻을 수 있다.2. 2. 온음계 조옮김

다이어토닉 음계(몇 가지 표준 조표로 표시되는 가장 일반적인 종류의 음계) 내에서 스칼라 조옮김을 수행하는 것이다. 예를 들어, 친숙한 C 장조 음계에서 음정 C4–E4–G4를 두 단계 위로 조옮김하면 음정 E4–G4–B4가 된다. 같은 음정을 F 장조 음계에서 두 단계 위로 조옮김하면 E4–G4–B4가 된다.3. 음높이 및 음높이 클래스 조옮김

음높이 간격 또는 음높이 클래스 간격에 의한 조옮김에는 두 가지 종류가 있으며, 각각 음높이 또는 음높이 클래스에 적용된다.[1] 예를 들어, 음높이 A4, 즉 9를 장3도, 즉 음높이 간격 4만큼 조옮김하면 다음과 같다.

:9 + 4 = 13

이 음높이 클래스 9를 장3도, 즉 음높이 클래스 간격 4만큼 조옮김하면 다음과 같다.

:9 + 4 = 13 ≡ 1 (mod 12).

4. 시창 조옮김

조옮김은 보통 악보에 표기되지만, 연주자는 때때로 "시창"으로, 즉 다른 조로 연주하면서 한 조의 악보를 읽도록 요청받는다. 조옮김 악기를 연주하는 연주자는 특이한 조옮김을 만나는 경우 이러한 일을 해야 할 때가 있으며, 성악 반주자 역시 성악가가 자신의 음역대에 맞는 다른 조를 요청하는 경우가 있어 이와 같은 일을 한다.

시창 조옮김을 가르치는 데는 크게 음정, 음자리표, 숫자 세 가지 기술이 있다.

일부 악기는 악보에 표기된 음과 실제로 연주되는 음이 일정한 음정 간격으로 어긋나는데, 이러한 악기를 조옮김 악기(移調楽器)라고 한다. 예를 들어 B♭조 관악기인 트럼펫으로 "도" 음을 연주하면 실제로 나오는 소리는 "시♭"이다. 조옮김 악기 연주자는 사용하는 악기와 다른 조로 악보가 작성되는 경우가 종종 있어, 눈앞의 악보를 즉시 다른 조로 조옮김하여 읽고 연주하는 능력이 요구된다. 이 작업은 조옮김 읽기로 알려져 있다.[1]

4. 1. 음정

먼저 적힌 조표와 목표 조표 사이의 음정을 결정한다. 그런 다음 해당 음정만큼 음을 위(또는 아래)로 이동한다고 상상한다. 이 방법을 사용하는 연주자는 각 음을 개별적으로 계산하거나 음을 함께 그룹화할 수 있다(예: "F에서 시작하는 하행 크로매틱 패시지"는 목표 조에서 "A에서 시작하는 하행 크로매틱 패시지"가 될 수 있음).조옮김은 보통 악보에 표기되지만, 연주자는 때때로 "시창"으로, 즉 다른 조로 연주하면서 한 조의 악보를 읽도록 요청받는다. 조옮김 악기를 연주하는 연주자는 때때로 이러한 일을 해야 하며 (예: C조 클라리넷과 같이 특이한 조옮김을 만나는 경우), 성악 반주자 역시 마찬가지다. 왜냐하면 성악가는 자신의 음역대에 더 잘 맞도록 악보에 인쇄된 것과 다른 조를 요청하는 경우가 있기 때문이다 (하지만, 모든 것은 아니지만 많은 노래가 고음, 중간음, 저음을 위한 판본으로 인쇄된다). 시창 조옮김을 가르치는 데는 크게 세 가지 기술(음정, 음자리표, 숫자)이 있다.

4. 2. 음자리표

조옮김은 벨기에와 프랑스에서 일상적으로 가르친다. (다른 곳에서도 가르치기는 한다.) 인쇄된 악보와 다른 음자리표 및 조표를 상상하여 조옮김하는 방법이다. 음자리표를 변경하면 악보의 줄과 칸이 원본 악보와 다른 음표에 해당하게 된다. 이를 위해 일곱 개의 음자리표가 사용된다. 높은음자리표(G-클레프 2번째 줄), 낮은음자리표(F-클레프 4번째 줄), 바리톤(F-클레프 3번째 줄 또는 C-클레프 5번째 줄, 프랑스와 벨기에에서는 음자리표 조옮김 연습을 위해 이 음자리표의 시창 연습을 항상 F-클레프 3번째 줄로 인쇄) 및 네 개의 가장 낮은 줄에 있는 C-클레프가 그것이다. 이 음자리표들은 주어진 오선 위치가 A부터 G까지 일곱 개의 음표 이름 각각에 해당하도록 한다. 그런 다음 조표는 해당 음표에 원하는 실제 임시표(내추럴, 샵 또는 플랫)에 맞게 조정된다. 옥타브도 조정해야 할 수 있지만, 이는 대부분의 음악가에게 사소한 문제이다. (이러한 종류의 연습은 음자리표의 관례적인 옥타브 함축을 무시한다.)

4. 3. 숫자

숫자를 이용한 조옮김은 주어진 조에 적힌 음표의 음계 음(예: 으뜸음, 4도, 5도 등)을 결정하는 것을 의미한다. 연주자는 목표 화음의 해당 음계 음을 연주한다.5. 조옮김 등가

두 개의 음악적 대상이 조옮김을 통해 서로 변환될 수 있다면 '''조옮김 등가'''라고 한다. 이는 이명 동음 조옮김, 옥타브 등가, 역위 등가와 유사하다. 많은 음악적 맥락에서 조옮김 등가 화음은 유사하다고 간주된다. 조옮김 등가는 음악 집합 이론의 특징이다. "조옮김" 및 "조옮김 등가"라는 용어는 이 개념을 연산과 관계, 즉 활동과 존재 상태 모두로 논의할 수 있게 해준다. 조바꿈 및 관련조와 비교해 볼 수 있다.

정수 표기법과 모듈러 12를 사용하여 음높이 ''x''를 ''n'' 반음만큼 조옮김하려면 다음 식을 사용한다.

:

음고 클래스 간의 음고 클래스 간격에 의한 조옮김의 경우는 다음 식을 사용한다.

:

6. 12음 조옮김

밀턴 바비트는 12음 기법 내에서 조옮김의 "변환"을 다음과 같이 정의했다.[3]

조옮김 연산자('''''T''''')를 [12음] 음렬에 적용한다는 것은 음렬 ''P''의 모든 ''p''가 다음 연산에 따라 음렬 '''''T'''''(''P'')의 '''''T'''''(''p'')로 (순서에 관하여) 준동형적으로 매핑된다는 것을 의미한다.

:

여기서 ''to''는 0–11을 포함하는 임의의 정수이며, 주어진 조옮김에 대해 ''to''는 고정되어 있다. + 기호는 일반적인 조옮김을 나타낸다. 여기서 '''''T'''o''는 ''to''(또는 Schuijer에 따르면 ''o'')에 해당하는 조옮김이다. ''pi,j''는 음고 종류(집합 번호) ''j''에 속하는 ''P''의 ''i''번째 음의 음고이다.

앨런 포테는 12음이 아닌 다른 음고의 무순서 집합에 적용되도록 조옮김을 정의한다.[4]

:집합 ''S''의 임의의 정수 ''k''를 ''P''의 모든 정수 ''p''에 덧셈 모듈로 12를 적용한다.

따라서 "''P''의 12개의 조옮김 형태"를 제공한다.

7. 퍼지 조옮김

조지프 스트라우스(Joseph Straus)는 조옮김을 음성 진행 이벤트로 표현하기 위해 '''퍼지 조옮김'''과 퍼지 역위의 개념을 만들었다. "주어진 PC [음고-클래스] 집합의 각 요소를 해당 '''''T'''''''n''-대응점으로 '보내는' 것...[으로 인해] 모든 '성부'가 조옮김에 완전히 참여하지 않더라도 두 인접 화음의 PC 집합을 조옮김의 관점에서 연관시킬 수 있게 된다."[5] 이는 음고 클래스 조옮김과 달리 음성 진행 공간 내에서의 변환이다.

8. 조옮김 악기

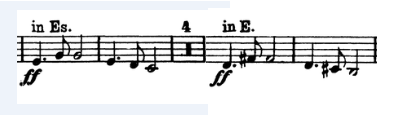

일부 악기는 악보에 표기된 음과 실제로 연주되는 음이 일정한 음정을 가지고 어긋나는 경우가 있다. 이러한 악기를 조옮김 악기(移調楽器)라고 부른다. 예를 들어 B♭조 관악기인 트럼펫으로 "도" 음을 연주하면 실제로 나오는 소리는 "시♭"이다. 조옮김 악기의 연주자는, 연주자가 사용하는 악기와 다른 조로 악보가 작성되는 경우가 종종 있으며 (예를 들어 내림 나장조 트럼펫을 사용하는 연주자가 올림 마장조로 작성된 악보를 연주하는 경우 등), 눈앞의 악보를 즉시 다른 조로 조옮김하여 읽고 연주하는 능력이 요구된다. 이 작업은 조옮김 읽기로 알려져 있다.

9. 건반 악기의 경우

피아노의 자연스러운 손가락 움직임에는 검은 건반을 많이 사용하는 조성이 유리하다. 낭만주의 음악에서 피아노곡에 올림표와 내림표가 조표에 많은 것은 이 때문이다. 난해한 악보로 애호가들에게 이해받지 못하는 것은 곤란하지만, 연주는 쉬운 편이 좋다는 딜레마에서 조옮김 악보를 작곡가가 직접 준비한 예도 많다. (슈베르트의 예)

10. 성악

조옮김은 보통 악보에 표기되지만, 연주자는 때때로 "시창"으로, 즉 다른 조로 연주하면서 한 조의 악보를 읽도록 요청받는다. 조옮김 악기를 연주하는 연주자는 때때로 이러한 일을 해야 하며 (예: C조 클라리넷과 같이 특이한 조옮김을 만나는 경우), 성악 반주자 역시 마찬가지다. 왜냐하면 성악가는 자신의 음역대에 더 잘 맞도록 악보에 인쇄된 것과 다른 조를 요청하는 경우가 있기 때문이다 (하지만, 모든 것은 아니지만 많은 노래가 고음, 중간음, 저음을 위한 판본으로 인쇄된다).

기본적으로 조옮김을 하지 않는 클래식 음악에서 예외적으로 조옮김이 빈번하게 이루어지는 것은 가곡이다. 사람의 목소리는 체격 등에 따라 음역이 다르기 때문에 같은 작품을 조성을 바꿔 연주하는 경우가 자주 있다. 이 때문에 가곡 악보는 "고성용", "중성용", "저성용" 등으로 칭하는 다양한 조옮김 악보가 출판되고 있으며, 반주자에게는 가수에 맞춰 조옮김하여 연주하는 능력도 요구된다.[1]

11. 이선

'''이선'''(移旋)은 으뜸음의 음높이는 바꾸지 않고 선법을 바꾸는 것을 말한다[6]。조성 음악에서 장조를 단조로, 단조를 장조로 변화시키는 것도 이선의 일종이다.

12. 한국 전통 음악의 조옮김

한국 전통 음악에서는 아악의 영향을 받아 조옮김을 하는 경우가 있었다. 일본 전통 음악의 아악에서는 과거 음양오행설에 근거하여 계절에 따라 연주할 수 없는 조(調)가 있었기 때문에, 특정 악곡을 다른 시기에 연주하기 위해 조옮김을 했다. 이를 "와타시모노(渡しもの)"라고 불렀다. 다만, 악기의 음역 제한으로 인해 원래 조의 선율이 변형되어 고정되었는데, 이것이 오히려 환영받았다.

근세 한국 전통 음악의 상당수는 절대 음높이를 기준으로 하지 않기 때문에, 노래하는 사람의 음역에 따라 같은 곡이라도 조가 다른 경우가 많았다.[1] 이 경우 샤미센, 고토, 코큐, 비파(사쓰마 비파, 치쿠젠 비파 제외)는 개방현에 조의 주요 음을 맞추므로, 조옮김에 따라 악기 줄의 조율 자체를 바꾼다.[1] 예를 들어, 어떤 곡이 D음을 으뜸음으로 하는 조일 때 샤미센의 조현은 D - A - D (니아가리(二上がり)의 경우)가 되지만, 같은 곡을 C♯음을 으뜸음으로 하는 조로 연주하는 경우에는 조현도 C♯ - G♯ - C♯가 된다.[1] 샤쿠하치나 시노부에 같은 관악기도 길이를 조절하여 조옮김에 맞춘다.[1] 따라서 조옮김을 해도 악기 연주의 감각은 크게 변하지 않는다.[1]

이와는 별개로, 원곡을 다른 조현법으로 연주하기 위해 조옮김과 유사한 편곡이 이루어지기도 한다.[2] 예를 들어, 『육단의 조』는 샤미센으로 연주할 때 "혼쵸시(本調子)" 조현법을 사용하지만, "니아가리(二上がり)" 조현법으로 연주할 수 있도록 편곡하기도 하는데, 이는 완전 5도 위로 조옮김하는 것과 같다.[2]

참조

[1]

서적

Analyzing Atonal Music

2008

[2]

서적

Basic atonal theory

https://archive.org/[...]

Schirmer Books

[3]

논문

The Function of Set Structure in the Twelve-Tone System

Princeton University

1992

[4]

간행물

A Theory of Set-Complexes for Music

1964

[5]

강연

Voice Leading in Atonal Music

Dutch Society of Music Theory, Royal Flemish Conservatory of Music, Ghent, Belgium

2003-04-11

[6]

웹사이트

旋法の移高と移旋

https://www.senzoku-[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com