캄필로그나토이데스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

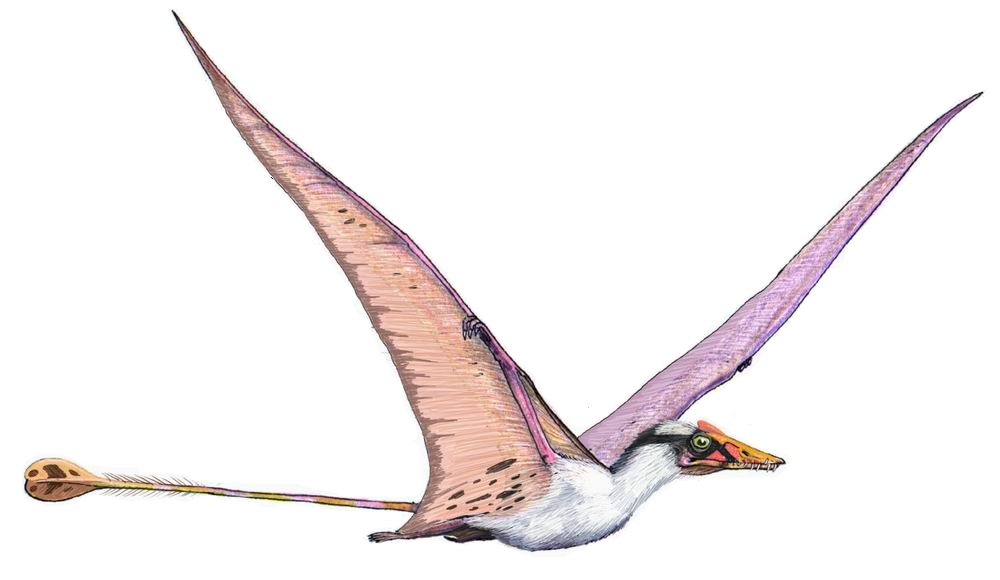

캄필로그나토이데스는 1858년 프리드리히 아우구스트 퀘벤슈테트가 명명한 익룡 속으로, 1928년 엠브리크 스트랜드에 의해 캄필로그나투스에서 이름이 변경되었다. 이 속에는 C. zitteli, C. liasicus, "C." indicus의 세 종이 있으며, 굽은 턱과 가벼운 두개골, 짧은 이빨을 특징으로 한다. 캄필로그나토이데스는 캄필로그나토이데스과에 속하며, 두개골과 흉골 형태가 유사한 에우디모르포돈과 밀접한 관련이 있다. 화석 증거를 통해 이들이 두족류를 먹는 육식성 또는 지상성 소동물의 포식자였을 것으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 쥐라기 전기의 공룡 - 글라키알리사우루스

글라키알리사우루스는 쥐라기 후기에 남극에 살았던 것으로 추정되는 몸길이 약 1.8미터의 중형 육식 공룡으로, 초기 용각류 분포 연구에 기여하며 판게아 대륙 분열과 용각류 확산 경로 추정에 중요한 단서를 제공한다. - 익룡 - 아에로티탄

아에로티탄은 2012년 팔레오카스트로 지층에서 발견된 멸종된 아즈다르코과 익룡으로, 긴 목과 다리, 둔한 주둥이를 가지며 남아메리카에서 발견된 최초의 확실한 아즈다르코과 익룡이다. - 익룡 - 해남이크누스

해남이크누스는 EBS 다큐멘터리 《한반도의 공룡》에 등장한 공룡 발자국 화석으로, 다큐멘터리에서는 새로운 익룡의 종으로 잘못 소개되었다. - 1928년 기재된 화석 분류군 - 에드몬토니아

에드몬토니아는 백악기 후기 북아메리카에 살았던 몸 전체가 골편과 가시로 덮인 6.6m의 대형 초식 노도사우루스과 공룡으로, 앨버타 주 에드먼턴 지층에서 처음 발견되었으며 두개골과 갑옷 형태에 따라 두 종으로 나뉜다. - 1928년 기재된 화석 분류군 - 곰포돈토수쿠스

곰포돈토수쿠스 브라질리엔시스는 프리드리히 폰 휘네가 명명한 삼첩기 후기의 키노돈트 종으로, 브라질 팔레오로타 지질공원의 산타 마리아 지층에서 화석이 발견되었다.

2. 발견 및 명명

1858년 프리드리히 아우구스트 퀜슈테트는 프테로다크틸루스의 새로운 종인 ''P. liasicus''를 명명했다. 퀜슈테트는 날개에서 긴 중수골을 확인했다고 생각하여, 이 새로운 종이 긴 꼬리를 가진 람포린쿠스와 같은 기저 익룡에 속하지 않는다고 결론 내렸다.[2]

1894년 펠릭스 플리닝거는 베른하르트 하우프가 발견한 표본을 바탕으로 새로운 속인 ''캄필로그나투스''를 만들었으며, 모식종은 ''캄필로그나투스 지텔리''(Campylognathus zitteli)이다.[3]

1901년 플리닝거는 ''P. liasicus''를 연구하여 퀜슈테트가 실제로는 짧은 중수골을 오구골로 오인했다는 사실을 발견했고,[4] 1907년 ''캄필로그나투스''의 두 번째 종인 ''C. liasicus''를 인정했다.[6]

노르웨이 곤충학자 엠브리크 스트란드는 1920년대에 ''캄필로그나투스''라는 이름이 이미 사용되고 있음을 발견하고, 1928년에 익룡의 이름을 ''캄필로그나토이데스''로 변경했다.[7]

20세기 동안 새로운 발견으로 알려진 표본의 수는 약 12개로 늘어났다.

2. 1. 초기 발견

1858년 프리드리히 아우구스트 퀜슈테트는 프테로다크틸루스의 새로운 종인 ''P. liasicus''를 명명했다. 이 종은 메칭겐 근처 비트베르크에서 발견된 화석 표본 GPIT 9533을 모식 표본으로 하며, 약 1억 8천만 년 전 토아르기안 시대 초기의 지층에서 발견된 날개뼈로 구성되어 있다. 종명은 리아스 군에서 유래했다. 퀜슈테트는 날개에서 긴 중수골을 확인했다고 생각하여, 이 새로운 종이 긴 꼬리를 가진 람포린쿠스와 같은 기저 익룡에 속하지 않는다고 결론 내렸다.[2]

1893년 화석 수집가 베른하르트 하우프는 홀츠마덴 근처에서 대형 익룡의 골격을 발견했다. 1894년 펠릭스 플리닝거는 이 표본을 바탕으로 새로운 속인 ''캄필로그나투스''를 만들었다. 속명은 구부러진 아래턱을 가리키는 그리스어 ''캄필로스''(kampylos, "구부러진")와 ''그나토스''(gnathos, "턱")에서 유래했다. 모식종은 ''캄필로그나투스 지텔리''(Campylognathus zitteli)이다. 종명은 알프레드 폰 지텔을 기리기 위해 붙여졌다.[3] 모식 표본은 SMNS 9787이다.

1897년 하우프는 또 다른 표본을 준비했고, 1903년 피츠버그의 카네기 자연사 박물관에 인수되었다. 이 화석(CM 11424)은 완벽한 보존 상태로 인해 이 속에 대한 최고의 정보원이다.

1901년 플리닝거는 ''P. liasicus''를 연구하여 퀜슈테트가 실제로는 짧은 중수골을 오구골로 오인했다는 사실을 발견했는데, 이는 이것이 기저 익룡임을 의미했다.[4] 1906년 플리닝거는 ''P. liasicus''와 피츠버그 표본을 ''캄필로그나투스''로 분류했지만, 세 표본 각각의 종 지위를 확립하지는 않았다.[5] 그러나 1907년 플리닝거는 ''캄필로그나투스''의 두 번째 종인 ''C. liasicus''를 인정했으며, CM 11424도 이에 포함되었다.[6]

노르웨이 곤충학자 엠브리크 스트란드는 1920년대에 ''캄필로그나투스''라는 이름이 이미 1890년에 명명된 헤테로프테라의 속인 아프리카 곤충 ''캄필로그나투스 니그렌시스''에 사용되었다는 것을 발견했다. 따라서 이름이 이미 사용되었기 때문에, 그는 1928년에 익룡의 이름을 ''캄필로그나토이데스''로 변경했다.[7]

20세기 동안 새로운 발견으로 알려진 표본의 수가 약 12개로 늘어났다.

2. 2. 캄필로그나투스 속의 확립

프리드리히 아우구스트 퀜슈테트는 1858년 프테로다크틸루스의 새로운 종인 ''P. liasicus''를 명명했다. 종명은 리아스 군을 가리킨다. 퀜슈테트는 날개에서 긴 중수골을 확인했다고 생각하여, 새로운 종이 긴 꼬리를 가진 람포린쿠스와 같은 기저 속에 속하지 않는다고 결론 내렸다.[2]1893년 화석 수집가 베른하르트 하우프는 홀츠마덴 근처에서 대형 익룡의 골격을 발견했다. 1894년 펠릭스 플리닝거는 이 표본을 바탕으로 새로운 속인 ''캄필로그나투스''를 만들었다. 속명은 구부러진 아래턱을 가리키는 그리스어 ''캄필로스''(kampylos, "구부러진")와 ''그나토스''(gnathos, "턱")에서 유래했다. 모식종은 ''캄필로그나투스 지텔리''(Campylognathus zitteli)이다. 종명은 알프레드 폰 지텔을 기리는 것이다.[3]

1901년 플리닝거는 처음으로 ''P. liasicus''를 연구하여 퀜슈테트가 실제로는 짧은 중수골을 오구골로 오인했다는 사실을 발견했는데, 이는 이것이 기저 익룡임을 의미했다.[4] 1906년 플리닝거는 ''P. liasicus''와 피츠버그 표본을 ''캄필로그나투스''로 분류했지만, 아직 세 표본 각각의 종 지위를 확립하지는 않았다.[5] 그러나 1907년 플리닝거는 ''캄필로그나투스''의 두 번째 종인 ''C. liasicus''를 인식했다.[6]

1920년대에 노르웨이 곤충학자 엠브리크 스트란드는 ''캄필로그나투스''라는 이름이 이미 1890년에 명명된 헤테로프테라의 속인 아프리카 곤충 ''캄필로그나투스 니그렌시스''에 사용되었다는 것을 발견했다. 따라서 이름이 이미 사용되었기 때문에, 그는 1928년에 익룡의 이름을 ''캄필로그나토이데스''로 변경했다.[7]

2. 3. 캄필로그나토이데스로의 재명명

프리드리히 아우구스트 퀜슈테트는 1858년에 프테로다크틸루스의 새로운 종인 ''P. liasicus''를 명명했다. 이 종은 메칭겐 근처 비트베르크에서 발견된 화석 표본 GPIT 9533을 모식 표본으로 하며, 약 1억 8천만 년 전 토아르기안 전기 지층에서 발견된 날개뼈로 구성되어 있다. 종명은 리아스 군에서 유래했다. 퀜슈테트는 날개에서 긴 중수골을 확인했다고 생각하여, 이 종이 긴 꼬리를 가진 람포린쿠스와 같은 기저 속에는 속하지 않는다고 결론 내렸다.[2]1893년, 화석 수집가 베른하르트 하우프는 홀츠마덴 근처에서 대형 익룡의 골격을 발견했다. 1894년 펠릭스 플리닝거는 이 표본을 바탕으로 새로운 속인 ''캄필로그나투스''를 만들었다. 속명은 구부러진 아래턱을 가리키는 그리스어 ''캄필로스''(kampylos, "구부러진")와 ''그나토스''(gnathos, "턱")에서 유래했다. 모식종은 ''캄필로그나투스 지텔리''(Campylognathus zitteli)이다. 종명은 알프레드 폰 지텔을 기리는 것이다.[3] 모식 표본은 SMNS 9787이다.

1897년 하우프는 또 다른 표본을 준비했고, 1903년 피츠버그의 카네기 자연사 박물관에 인수되었다. 이 화석(CM 11424)은 완벽한 보존 상태로 인해 이 속에 대한 최고의 정보원이다.

1901년 플리닝거는 ''P. liasicus''를 연구하여 퀜슈테트가 실제로는 짧은 중수골을 오구골로 오인했다는 사실을 발견했는데, 이는 이것이 기저 익룡임을 의미했다.[4] 1906년 플리닝거는 ''P. liasicus''와 피츠버그 표본을 ''캄필로그나투스''로 분류했지만, 세 표본 각각의 종 지위는 확립하지 않았다.[5] 그러나 1907년 플리닝거는 ''캄필로그나투스''의 두 번째 종인 ''C. liasicus''를 인정했으며, CM 11424도 이에 포함되었다.[6]

노르웨이 곤충학자 엠브리크 스트란드는 1920년대에 ''캄필로그나투스''라는 이름이 이미 1890년에 명명된 헤테로프테라의 속인 아프리카 곤충 ''캄필로그나투스 니그렌시스''에 사용되었다는 것을 발견했다. 따라서 이름이 이미 사용되었기 때문에, 그는 1928년에 익룡의 이름을 ''캄필로그나토이데스''로 변경했다.[7]

20세기 동안 새로운 발견으로 알려진 표본의 수는 약 12개로 늘어났다.

3. 특징

캄필로그나토이데스는 같은 시대, 같은 지층에서 발견된 도리그나투스와 비교했을 때 두개골과 이빨 등에서 차이를 보이며, 골격 구조와 보행 방식에 대한 논쟁이 있는 익룡이다.

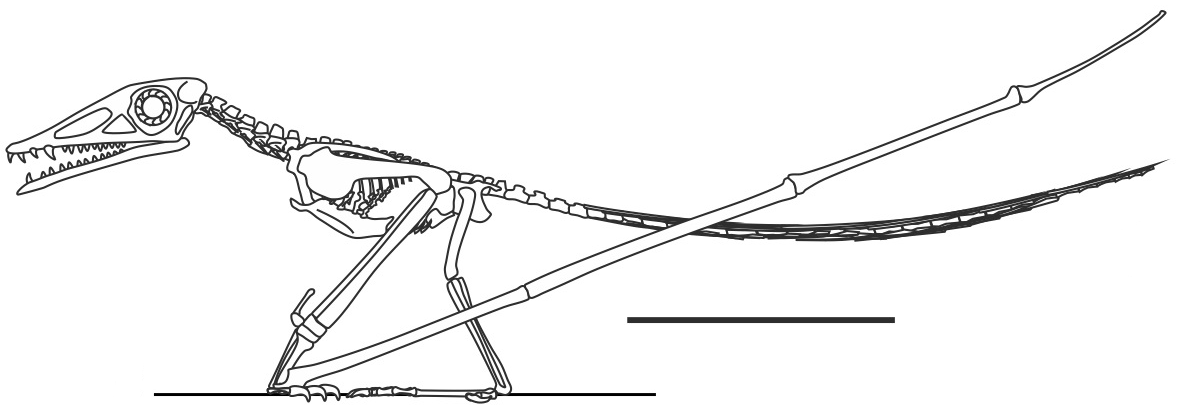

케빈 패디언의 연구에 따르면, 캄필로그나토이데스는 8개의 경추, 14개의 흉추, 4~5개의 천추, 그리고 최대 38개의 미추를 가진다. 꼬리 기저부는 약 6개의 짧은 척추로 유연하며, 그 뒤의 미추는 길어지고 매우 긴 연장부로 굳어져 꼬리가 방향타 역할을 할 수 있도록 한다.[12]

다른 익수룡이 아닌 익룡에 비해 캄필로그나토이데스는 매우 굵고 커다란 앞다리를 가지고 있어, 지상에서는 고릴라와 같은 자세를 취했을 것으로 보인다. 날개는 매우 긴 날개 손가락과 함께 강력한 비율을 가지고 있으며, 몸통과의 비교에서 익룡 중 최대이다.[42] 이러한 특징은 현재의 매나 관박쥐류처럼 신속하고 강력한 비행을 했을 가능성을 보여준다.[42]

3. 1. 두개골 및 치아

캄필로그나토이데스의 두개골은 동시대 지층에서 발견된 도리그나투스에 비해 주둥이가 짧지만, 전체적으로 길고 가벼운 구조를 가지고 있다. 크고 둥근 눈구멍(안와)은 좁은 광대뼈 위에 위치하며, 일부 연구자들은 캄필로그나토이데스가 뛰어난 시력을 가졌거나 야행성이었을 것으로 추정한다. 두개골 뒤쪽은 높고 평평하며, 눈 앞에서 급격히 아래로 꺾인다. 주둥이는 끝부분이 약간 위로 굽은 가느다란 점으로 끝난다. 주둥이의 상당 부분은 긴 뼈 콧구멍으로 덮여 있으며, 그 아래에는 작은 삼각형 두개골 구멍인 전안와창이 있다.캄필로그나토이데스의 이빨은 짧고, 이형치를 가진 도리그나투스와 달리 칼날형이나 송곳니 형태가 아니다. 이빨은 원뿔 모양으로 안쪽으로 휘어져 있지만, 안쪽 면이 깎여 날카로운 절단면을 형성하는 넓은 밑면을 가진다. 위턱에는 앞쪽에서 뒤쪽으로 갈수록 크기가 커지는 네 개의 비교적 넓게 떨어진 이빨이 전상악골에 있다. 네 번째 이빨 쌍이 가장 크며, 그 뒤에는 상악골에 열 개의 작은 이빨이 뒤쪽으로 갈수록 작아진다. 아래턱에는 ''C. liasicus''에 12~14개, ''C. zitteli''에는 16~19개의 이빨이 있다. 따라서 가장 많은 이빨의 총 개수는 66개이다.[12]

3. 2. 골격 및 보행

캄필로그나토이데스의 흉골은 앞쪽을 향한 작은 돌기(cristospina)가 있는 꽤 큰 직사각형 뼈판이었다.[14] 윗팔뼈는 짧지만 튼튼하며, 사각형의 삼각근 돌기가 있다. 아래팔도 마찬가지로 짧지만, 날개는 손 때문에 꽤 길다. 손에는 짧은 손목뼈가 있지만, 기저 익룡 중에서는 두 번째 손가락뼈가 가장 긴 매우 긴 날개손가락을 가지고 있다. 익룡의 지골은 짧고 튼튼하다.골반은 잘 알려져 있지 않다. 1986년 브라운슈바이크 셰일 채석장에서 화석 수집가가 보존 상태가 좋은 캄필로그나토이데스의 엉덩이뼈(BSP 1985 I 87)를 발견했다. 페터 웰른호퍼에 따르면, 이 골반은 관골구가 측면 위쪽에 위치하여 공룡, 조류, 포유류처럼 다리를 똑바로 세울 수 없다는 것을 보여주기 때문에 과학적으로 중요하다. 이것은 캄필로그나토이데스가 뒷다리로 걷는 데 능숙하지 않고 사족보행을 했을 것이라는 점을 증명했다.[13] 이러한 보행 자세는 다른 "람포린쿠스류"(기저 익룡)에서도 확인되었다.[14] 그러나 케빈 패디언은 2009년에 정반대의 결론을 내렸는데, 발을 땅에 대려면 똑바로 선 자세가 필요하며, 사족보행이 가능하지만 이족보행이 빠른 보행의 전제 조건이라고 주장했다.[15] 이 문제는 여전히 논란이 많다.

다리는 다소 짧고 발은 작다. 기저 익룡에서는 예외적으로 다섯 번째 발가락이 짧은데, 다리 사이에 막이 있었던 것으로 해석된다.

4. 분류

플리닝거는 캄필로그나토이데스를 람포린코이데아에 할당했는데, 이는 관련 없는 기저 익룡들의 측계통군 집합이라 프테로닥틸로이드가 아니라는 부정적 사실만 언급할 뿐이었다.[16] 1928년 프란츠 놉차는 이 속을 람포린쿠스과 내 람포린쿠스아과에 할당했고,[17] 1967년 오스카 쿤은 캄필로그나토이데스를 캄필로그나토이데스아과에 배치했다.[18] 1974년 페터 벨른호퍼는 계통수에서 더 기저적인 위치라고 결론 내렸다.

21세기 초 분지학 분석을 통해, 2003년 데이비드 언윈과 알렉산더 켈너는 캄필로그나토이데스과를 제시했다. 언윈은 론코그나타 내 브레비콰르토사의 자매 분지군,[19] 켈너는 노비알로이데아 내 가장 기저적인 분기군으로 정의했다.[20]

캄필로그나토이데스는 두개골, 흉골, 상완골 형태가 유사한 에우디모르포돈과 밀접한 관련이 있다.[21]

4. 1. 계통 발생

플리닝거는 캄필로그나토이데스를 "람포린코이데아"(Rhamphorhynchoidea)에 할당했다. 이 아목은 특별히 관련이 없는 기저 익룡들의 측계통군 집합이기 때문에, 이 분류는 단지 이것이 프테로닥틸로이드가 아니라는 부정적인 사실만을 언급할 뿐이었다. 1928년 프란츠 놉차 남작은 이 속을 람포린쿠스과(Rhamphorhynchidae) 내의 람포린쿠스아과(Rhamphorhynchinae)에 할당했다.[16] 1967년 오스카 쿤은 ''캄필로그나토이데스''(Campylognathoides)를 람포린쿠스과 내의 자체 아과인 캄필로그나토이데스아과(Campylognathoidinae)에 배치했다.[17] 그러나 1974년 페터 벨른호퍼는 이것이 계통수에서 람포린쿠스과 아래의 더 기저적인 위치에 놓인다고 결론 내렸다.[18]21세기 초, 이는 최초의 광범위하고 정확한 분지학 분석을 통해 확인되었다. 2003년 데이비드 언윈과 알렉산더 켈너는 각각 분지군 캄필로그나토이데스과(Campylognathoididae)를 제시했는데, 언윈의 용어에서 이 분지군은 론코그나타 내의 브레비콰르토사의 자매 분지군이며,[19] 켈너의 용어에서는 노비알로이데아 내의 가장 기저적인 분기군이다.[20] 두 위치 사이에는 실질적인 차이가 없다.

분석에 따르면 ''캄필로그나토이데스''는 두개골, 흉골, 상완골 형태가 유사한 ''에우디모르포돈''(Eudimorphodon)과 밀접한 관련이 있다. 이는 2009년 파디안에 의해 확인되었지만, 파디안은 또한 ''에우디모르포돈''에 존재하지만 ''캄필로그나토이데스''에는 없는 여러 기저 특징들을 지적했다.[21] 2010년 브라이언 안드레스의 분석이 발표되었는데, 이에 따르면 ''에우디모르포돈''은 ''오스트리아다크틸루스''(Austriadactylus)와 함께 매우 기저적인 분지군을 형성하며, ''캄필로그나토이데스''는 캄필로그나토이데스과의 유일한 알려진 구성원으로 남았다.[8] 다른 최근의 계통발생 분석은 이러한 결과를 확인하며, ''캄필로그나토이데스''가 모든 트라이아스기 시대의 익룡뿐만 아니라 초기 쥐라기의 ''디모르포돈''(Dimorphodon)과 ''파랍시케팔루스''(Parapsicephalus)보다 더 파생된 종임을 시사한다.[22][23] ''캄필로그나토이데스''는 노비알로이데아의 가장 기저적인 구성원이며, 이는 ''캄필로그나토이데스'', ''케찰코아틀루스''(Quetzalcoatlus) 및 모든 후손의 마지막 공통 조상으로 구성된 노드 기반 분류군으로 정의된다.[24]

4. 2. 종

- Campylognathoides zittelila (Plieninger, 1894): 모식종. 홀츠마덴의 ''C. 지텔리''(SMNS 9787)의 날개 길이는 1.75m였다.

- Campylognathoides liasicusla (Quenstedt, 1858 [원래 프테로닥틸루스 liasicusla]): ''C. 리아시쿠스''는 날개 길이가 3피트였으며, 홀츠마덴에서 동시대에 살았던 ''C. 지텔리''보다 작았다.

- "Campylognathoidesla'' indicusla Jain, 1974: 소한 랄 자인이 인도 찬다 지역에서 회수된 턱뼈 조각 ISI R. 48을 근거로 기술했다. 케빈 패디언은 이를 이명으로 간주하며, 아마도 어류 화석을 기반으로 한 것으로 보았다. 이 종이 발견된 코타 층이 최근 중기 쥐라기 또는 그 이후로 연대가 수정되어, 익룡이라 하더라도 ''캄필로그나토이데스''와 밀접하게 관련되었을 가능성은 낮아 보인다.

''C. 리아시쿠스''와 ''C. 지텔리''의 구별은 문제가 있다. Plieninger는 다른 표본을 참조하기에는 그 화석의 질이 너무 좋지 않다고 생각하여 더 작은 종을 인식했을 뿐이다. 그러나 1925년 스웨덴 연구원 칼 위만은 표본 UUPM R157을 연구하면서 두 종을 구별할 수 있는 근본적인 형태학적 차이점이 있다고 결론 내렸다. ''C. 지텔리''는 비율적으로 훨씬 더 긴 날개를 가지고 있다는 것이다. 그러나 2008년, 패디언은 이것이 개체 발생적 발달의 문제일 수 있다고 지적했는데, 더 큰 개체는 날개 하중을 제한하기 위해 특별히 큰 날개를 성장시킨 것이다. 아래턱의 치아 수가 더 많고, 주둥이와 콧구멍이 더 길고, 5개의 천골(4개가 아닌), 수직 천골 갈비뼈, 더 긴 다리와 같은 다른 차이점도 크기와 관련이 있을 수 있다. 최종적인 증거는 이전에 ''람포린쿠스''와 ''프테로닥틸루스''의 경우에서 그랬던 것처럼, 연속적인 성장 계열에 의해 제공될 수 있을 것이다. 임시로, 패디언은 두 종을 계속 구별했지만, 더 큰 크기와 형태학적 유사성 때문에 두 개의 표본 SMNS 51100과 GPIT 24470을 ''C. 지텔리''로 옮겼다.[45]

5. 고생물학

과거 일부 고생물학자들은 ''캄필로그나토이데스''가 어식성 생활 방식을 가졌다고 생각했지만, 다른 고생물학자들은 작은 육상 동물의 포식자였을 것이라는 대안적인 해석을 제시하거나,[25] 또는 매와 큰귀박쥐와 유사한 빠른 공중 생활 방식을 가졌을 것이라고 제안했다.[26] 창자 내용물을 기반으로 한 직접적인 식단 증거는 ''캄필로그나토이데스''가 부레오징어 두족류인 ''Clarkeiteuthis conocauda''를 먹었다는 것을 보여주며, 이는 이것이 테우토파기 식단을 가졌음을 나타낸다.[27]

전통적으로 캄필로그나토이데스는 많은 익룡과 마찬가지로 어식성으로 여겨졌으며, 이는 발견되는 지층이 해성층이라는 점과 그 긴 날개에서도 지지된다. 그러나 파디안은 캄필로그나토이데스가 어식성이 아니라, 먹이를 관통하는 데 이상적인 튼튼하고 짧은 이빨을 통해 지상성 소동물의 포식자였을 것이라는 설을 제시했다.[56] 반대로 Mark Witton은 매나 긴꼬리박쥐류와 같은 빠른 공중 생활자로 종분화했다고 생각한다.[42]

어느 쪽이든, 어식자로서 특수화된 생태적 지위는 같은 지층에서 5배나 발견되는 드리그나투스에 의해 점유되었을 것이다. 화석 발견지가 쥐라기 전기에 위치했던 것은 테티스 해의 얕은 만에 있는 Massif of Bohemia라고 불리는 대형 도서의 북서쪽이었다.

참조

[1]

논문

Pterosaur distribution in time and space: an atlas

http://epub.ub.uni-m[...]

[2]

논문

Ueber ''Pterodactylus liasicus''

[3]

논문

"''Campylognathus Zittelli''. Ein neuer Flugsaurier aus dem Oberen Lias Schwabens"

[4]

논문

Beiträge zur Kenntnis der Flugsaurier

[5]

논문

Notizen über Flugsaurier aus dem Lias Schwabens

[6]

논문

Die Pterosaurier der Juraformation Schwabens

[7]

논문

Miscellanea nomenclatorica Zoologica et Palaeontologica

[8]

간행물

A new rhamphorhynchid pterosaur from the Upper Jurassic of Xinjiang, China, and the phylogenetic relationships of basal pterosaurs

http://doc.rero.ch/r[...]

[9]

논문

Jurassic Pterosaur from India

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

논문

"Ein Flugsaurier-Rest aus dem Posidonienschiefer (Unter-Toarcium) von Schandelah bei Braunschweig"

[14]

서적

Campylognathoides

Salamander Books, Ltd

[15]

서적

[16]

논문

The genera of reptiles

[17]

서적

Die fossile Wirbeltierklasse Pterosauria

Oeben-Verlag

[18]

논문

"''Campylognathoides liasicus'' (Quenstedt), an Upper Liassic pterosaur from Holzmaden — The Pittsburgh specimen"

[19]

서적

On the phylogeny and evolutionary history of pterosaurs

Geological Society of London

[20]

서적

Pterosaur phylogeny and comments on the evolutionary history of the group

Geological Society of London

[21]

서적

[22]

간행물

An unusual long-tailed pterosaur with elongated neck from western Liaoning of China

[23]

서적

Systematics of the Pterosauria

http://gradworks.umi[...]

Yale University

[24]

서적

Pterosaur phylogeny and comments on the evolutionary history of the group.

Geological Society of London, Special Publications 217

[25]

서적

[26]

서적

Pterosaurs: Natural History, Evolution, Anatomy

[27]

간행물

Dietary tendencies of the Early Jurassic pterosaurs ''Campylognathoides'' Strand, 1928, and ''Dorygnathus'' Wagner, 1860, with additional evidence for teuthophagy in Pterosauria

[28]

서적

動物大百科別巻2 翼竜

平凡社

[29]

논문

Pterosaur distribution in time and space: an atlas

http://epub.ub.uni-m[...]

[30]

논문

Ueber ''Pterodactylus liasicus''

[31]

논문

"''Campylognathus Zittelli''. Ein neuer Flugsaurier aus dem Oberen Lias Schwabens"

[32]

논문

Beiträge zur Kenntnis der Flugsaurier

[33]

논문

Notizen über Flugsaurier aus dem Lias Schwabens

[34]

논문

Die Pterosaurier der Juraformation Schwabens

[35]

문서

アフリカ産の半翅目昆虫、Campylognathus nigrigenis Reuter, 1890。この属は後にMaurodactylus 属に統合された。

[36]

웹사이트

Maurodactylus nigrigenis (Reuter, 1890) in On-line Systematic Catalog of Plant Bugs (Insecta: Heteroptera: Miridae)

http://research.amnh[...]

2017-05-02

[37]

간행물

Miscellanea nomenclatorica Zoologica et Palaeontologica

[38]

서적

[39]

간행물

Ein Flugsaurier-Rest aus dem Posidonienschiefer (Unter-Toarcium) von Schandelah bei Braunschweig

[40]

서적

Campylognathoides

Salamander Books, Ltd

[41]

서적

[42]

서적

Pterosaurs: Natural History, Evolution, Anatomy

[43]

간행물

Jurassic Pterosaur from India

[44]

서적

[45]

서적

[46]

간행물

The genera of reptiles

[47]

서적

Die fossile Wirbeltierklasse Pterosauria

Oeben-Verlag

[48]

간행물

"Campylognathoides liasicus'' (Quenstedt), an Upper Liassic pterosaur from Holzmaden — The Pittsburgh specimen"

[49]

간행물

On the phylogeny and evolutionary history of pterosaurs

Geological Society of London

[50]

간행물

Pterosaur phylogeny and comments on the evolutionary history of the group

Geological Society of London

[51]

서적

[52]

간행물

A new rhamphorhynchid pterosaur from the Upper Jurassic of Xinjiang, China, and the phylogenetic relationships of basal pterosaurs

[53]

논문

An unusual long-tailed pterosaur with elongated neck from western Liaoning of China

[54]

서적

Systematics of the Pterosauria

http://gradworks.umi[...]

Yale University

[55]

간행물

Pterosaur phylogeny and comments on the evolutionary history of the group.

Geological Society of London

[56]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com