케찰코아틀루스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

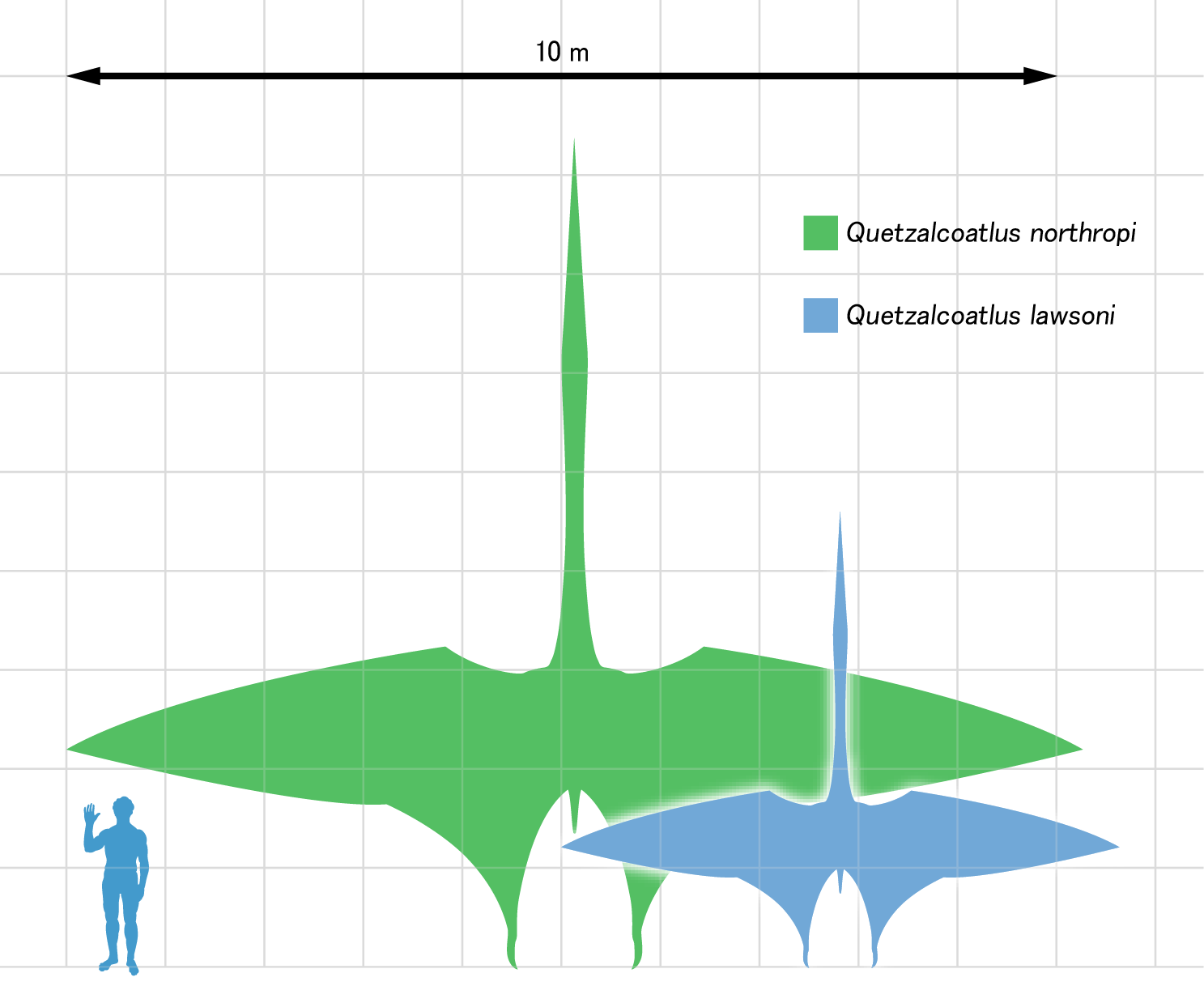

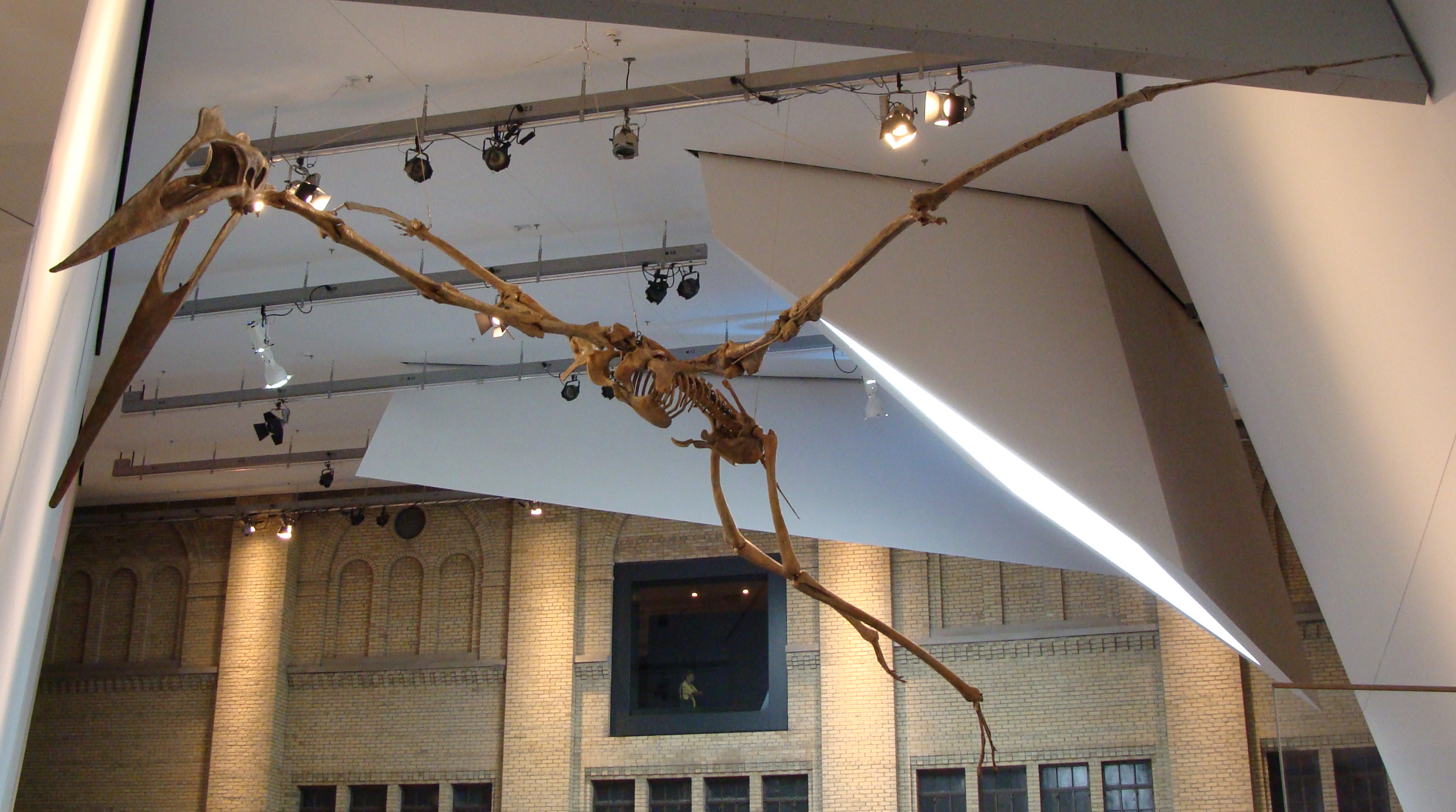

케찰코아틀루스는 아즈텍 신화의 깃털 달린 뱀에서 이름을 따온 익룡으로, 텍사스에서 화석이 처음 발견되었다. 날개 길이 10~11m로 추정되는 거대한 익룡이며, 두 개의 종(Quetzalcoatlus northropi, Q. lawsoni)이 존재한다. 육상에서 생활하며, 작은 동물을 사냥하거나 시체를 먹었을 것으로 추정된다. 비행 방식에 대해서는 논쟁이 있으며, 최근 연구에서는 짧은 거리를 비행했을 것이라는 주장이 제기되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 케찰코아 - 에르난 코르테스

에르난 코르테스는 16세기 스페인의 콘키스타도르로, 멕시코 원정을 통해 아즈텍 제국을 정복했지만, 정복 과정에서의 잔혹 행위와 아즈텍 문명 파괴에 대한 비판도 존재하는 인물이다. - 케찰코아 - 쿠쿨칸

쿠쿨칸은 유카텍 마야어에서 "깃털 달린 뱀"을 의미하며, 이차 족과 관련된 마야 신으로, 케찰코아틀 종교의 영향을 받아 이차 족의 정치적, 상업적 목표를 촉진하고 치첸 이차의 신성함을 상징한다. - 1975년 기재된 화석 분류군 - 바가케라톱스

바가케라톱스는 백악기에 몽골 고비 사막에서 발견된 작은 크기의 원시각룡 공룡으로, 부리와 뿔이 없고 어금니와 비슷한 이빨을 가졌으며 초식성이었을 것으로 추정된다. - 1975년 기재된 화석 분류군 - 그라킬리케라톱스

그라킬리케라톱스는 몽골에서 발견된 몸집이 작고 가느다란 특징을 가진 신각룡류 각룡으로, 얇고 길쭉한 어깨뼈와 튼튼한 다리뼈를 가지며 백악기 후기에 다양한 식물을 섭취한 초식 공룡이고, 동아시아 각룡류 진화 연구에 중요한 단서를 제공한다. - 백악기의 익룡 - 프테라노돈

프테라노돈은 백악기 후기 북아메리카에서 서식한 이빨 없는 익룡 속으로, 날개폭이 최대 9미터에 달하며 수컷은 큰 머리 볏을 가지고 있고 주로 물고기를 잡아먹었을 것으로 추정된다. - 백악기의 익룡 - 오르니토케이루스

오르니토케이루스는 백악기 초기에 살았던 익룡의 한 속으로, 19세기 케임브리지 그린샌드에서 발견된 화석을 기반으로 명명되었으며 현재는 모식종인 오르니토케이루스 시무스만이 유효한 종으로 여겨진다.

2. 학명 및 명명

속명 '케찰코아틀루스'(Quetzalcoatlus)는 아즈텍 신화에 등장하는 날개 달린 뱀 모양의 신 케찰코아틀에서 유래되었다. 종소명 '노스로피'(northropi)는 전익기의 개척자 잭 노스롭의 공기역학에 대한 공헌을 기리기 위해 헌명되었다.[17]

1971년, 더글러스 A. 로슨이 미국 텍사스주 빅 벤드 국립공원의 마스트리흐트절 하벨리나 층(약 6,800만 년 전)에서 최초의 ''케찰코아틀루스'' 화석을 발견했다.[1] 당시 텍사스 대학교 오스틴 지구과학대학의 지질학 석사 과정 학생이었던 로슨은 이후 캘리포니아 대학교 버클리에서 박사 과정을 밟았다.[1] 그가 발견한 표본은 날개 일부(익룡의 경우 앞다리와 길어진 네 번째 손가락으로 구성됨)였으며, 나중에 날개 길이가 10m 이상으로 추정되는 개체였다. 로슨은 이 화석에 임시로 "''프테라노돈'' ''기가스''"라는 이름을 붙였다.

3. 발견 및 연구사

1972년, 로슨은 첫 번째 발견 지점에서 약 40km 떨어진 곳에서 두 번째 표본을 발견했다. 1972년부터 1974년까지 텍사스 과학 및 자연사 박물관의 완 랭스턴 주니어가 이끄는 텍사스 대학교 현장 조사팀이 이 지역을 조사하여 훨씬 작은 개체의 조각난 뼈 3개를 발굴했다. 1975년, 로슨은 ''사이언스'' 논문에서 최초 발견을 발표하며, 최초 표본(TMM 41450-3)을 ''케찰코아틀루스 노스롭피''의 모식표본으로 지정했다. 속명은 아즈텍의 뱀 신 케찰코아틀에서, 종명은 노스롭사 설립자 잭 노스롭을 기리기 위해 붙여졌다.

처음에는 작은 표본들이 큰 모식 표본의 유년기 또는 아성체로 추정되었다. 그러나 더 많은 유해가 발견되면서 별도의 종일 수 있다는 것이 밝혀졌다. 1996년 알렉산더 켈너와 완 랭스턴 주니어는 이 두 번째 종을 ''케찰코아틀루스'' sp.로 잠정 지칭했다.

2002년 몬태나주 헬 크릭 지층에서 발견된 아즈다르코과의 경척추 화석 "BMR P2002.2" 역시 케찰코아틀루스속의 1종일 가능성이 제기되고 있다.

3. 1. 초기 발견

1971년, 더글러스 A. 로슨이 미국 텍사스주 빅 벤드 국립공원의 마스트리흐트절 하벨리나 층(약 6,800만 년 전)에서 최초의 ''케찰코아틀루스'' 화석을 발견했다.[1] 로슨은 텍사스 대학교 오스틴 지구과학대학 석사 과정 중이었으며, 이후 캘리포니아 대학교 버클리에서 박사 과정을 밟았다.[1] 발견된 표본은 날개 일부(앞다리와 길어진 네 번째 손가락)였고, 날개 길이는 10m 이상으로 추정되었다. 로슨은 임시로 "''프테라노돈'' ''기가스''"라고 명명하며 "이전의 모든 ''프테라노돈'' 종보다 거의 두 배나 크다"라고 설명했다.

1972년, 로슨은 첫 발견 지점에서 약 40km 떨어진 곳에서 두 번째 표본을 발견했다. 1972년부터 1974년까지 텍사스 과학 및 자연사 박물관의 완 랭스턴 주니어가 이끄는 텍사스 대학교 조사팀이 작은 개체의 조각난 뼈 3개를 발굴했다. 1975년, 로슨은 ''사이언스'' 논문에서 최초 발견을 발표했다. 몇 달 후, 그는 최초 표본(TMM 41450-3)을 ''케찰코아틀루스 노스롭피''의 모식표본으로 지정했다. 속명은 아즈텍의 뱀 신 케찰코아틀에서, 종명은 노스롭사 설립자 잭 노스롭을 기리기 위해 붙여졌다.

1996년 켈너와 랭스턴은 텍사스에서 날개 펼침 길이 약 5.5m인 미기재 종을 보고했고,[20] 2021년 ''Quetzalcoatlus lawsoni''로 기재되었다.[16] 2002년 몬태나주 헬 크릭 지층에서 발견된 아즈다르코과의 경척추 화석(BMR P2002.2)도 케찰코아틀루스속의 1종일 가능성이 있으며, 추정 날개 펼침 길이는 약 5m에서 5.5m이다.[21]

3. 2. 종의 분류

하체곱테릭스 화석 표본이 단편적이어서 한때 케찰코아틀루스의 동물이명으로 보는 학자들이 있었으나, 2017년 하체곱테릭스의 목이 케찰코아틀루스보다 짧고 두꺼웠다는 논문이 나오면서 이 가설은 사장되었다.

''케찰코아틀루스 노스루피''(Q. northropi)의 모식 표본은 2021년에 이르러서야 제대로 기술되고 진단되었으며, 그 전까지는 ''케찰코아틀루스''(Quetzalcoatlus) 속의 지위가 문제 있는 것으로 언급되었다. 마크 위튼 등은 ''Q. northropi''의 모식 표본이 속 또는 종 수준에서 진단하기 어려운 요소를 나타내며, 이로 인해 아즈다르크과의 분류학적 해석이 복잡해진다고 지적했다. 만약 ''Q. northropi''가 다른 익룡과 구별될 수 있다면, ''불확실한 명칭''(nomen dubium)이 아니라면, ''Hatzegopteryx''와 동일한 분류군을 나타낼 가능성이 언급되었다. 그러나 위튼 등은 ''Hatzegopteryx''와 당시에는 이름이 붙지 않았던 ''Q. lawsoni''의 두개골 재료가 서로 충분히 달라서 동일한 분류군으로 간주될 수 없다고 지적했다. 이러한 문제는 ''Q. northropi''가 유효한 분류군으로 증명되고 ''Q. lawsoni''와의 관계가 조사되어야만 해결될 수 있었다. ''Q. northropi''와 같은 거대한 익룡이 대륙간 비행을 했을 가능성은 북아메리카와 유럽과 같이 서로 떨어진 지역이 거대 아즈다르크과 종을 공유했을 수 있음을 시사한다.

처음에는 ''케찰코아틀루스''의 더 작은 표본이 더 큰 모식 표본의 유년기 또는 아성체 형태라고 추정되었다. 이후 더 많은 유해가 발견되면서 별도의 종일 수 있다는 것을 깨달았다. 1996년 알렉산더 켈너와 완 랭스턴 주니어는 텍사스주에서 발견된 이 두 번째 가능성 있는 종을 ''케찰코아틀루스'' sp.로 잠정적으로 지칭했는데, 이는 그 지위가 완전한 새 종명을 부여하기에는 너무 불확실하다는 것을 나타냈다. 더 작은 표본은 ''Q. northropi'' 모식 표본보다 더 완전하며, 네 개의 부분 두개골을 포함하지만 훨씬 덜 거대하며, 추정 날개 길이는 4.5m이다. 이 종은 2021년에 속의 원래 기술자를 기려 ''Q. lawsoni''로 명명되었다.

2002년 몬태나주 헬 크릭 지층에서 발견된 아즈다르코과의 경척추 화석 "견본 BMR P2002.2"도 케찰코아틀루스속의 1종일 가능성이 있다고 여겨지고 있다. 추정 날개 펼침 길이는 약 5m이다.

3. 3. 추가 발견

1971년, 더글러스 A. 로슨이 미국 텍사스주 빅 벤드 국립공원의 마스트리흐트절 하벨리나 층에서 최초의 ''케찰코아틀루스'' 화석을 발견했다. 이 화석은 텍사스 대학교 오스틴 지구과학대학 석사 과정 학생이었던 로슨이 발견한 것으로, 날개 길이가 10m 이상으로 추정되는 개체의 날개 일부였다.[1] 로슨은 이 화석에 임시로 "''프테라노돈'' ''기가스''"라는 이름을 붙였다.

1972년, 로슨은 첫 번째 발견 지점에서 약 40km 떨어진 곳에서 두 번째 지점을 발견했다. 1972년부터 1974년까지 텍사스 과학 및 자연사 박물관의 완 랭스턴 주니어가 이끄는 텍사스 대학교 현장 조사팀이 이 지역을 조사하여 훨씬 작은 개체의 조각난 뼈 3개를 발굴했다. 1975년, 로슨은 ''사이언스'' 논문에서 최초 발견을 발표하며, 최초 표본(TMM 41450-3)을 ''케찰코아틀루스 노스롭피''의 모식표본으로 지정했다. 속명은 아즈텍의 깃털 달린 뱀 신인 케찰코아틀에서, 종명은 노스롭사 설립자 잭 노스롭을 기리기 위해 붙여졌다.

2002년 마스트리흐트절 헬 크릭 지층에서 발견된 아즈다르크과의 목뼈(BMR P2002.2)는 날개 길이가 5m에서 5.5m로 추정되는 ''케찰코아틀루스'' 개체의 것일 수도 있다. 그러나 브라이언 앤드레스와 완 랭스턴 주니어(2021)는 BMR P2002.2를 추정 아즈다르코이데아류로 간주했다.

1971년 여름, 텍사스 대학교 학생 더글러스 라슨이 미국 텍사스주 빅 벤드 국립공원 내 백악기 지층을 조사하던 중 최초의 화석을 발견했다.[18] 이 화석은 날개 뼈의 일부였으며, 날개 펼침 길이가 12m에 달하는 것으로 판단되어 1975년 ''Quetzalcoatlus northropi''로 기재되었다.[19]

1996년, 텍사스에서 켈너와 랭스턴이 아직 기재되지 않은 종을 보고했다.[20] 이 종은 날개 펼침 길이가 약 5.5m(약 5.49m)로 모식종의 절반 정도 크기였으며, 2021년 ''Quetzalcoatlus lawsoni''로 기재되었다.[16]

2002년 몬태나주 헬 크릭 지층에서 발견된 아즈다르코과의 목뼈 화석 "견본 BMR P2002.2"는 추정 날개 펼침 길이 약 5–5.5m(약 5.03m에서 약 5.49m)인 케찰코아틀루스속의 1종일 가능성이 있다고 여겨진다.[21]

4. 특징

케찰코아틀루스는 백악기 후기 북아메리카 대륙에서 번성한 익룡으로, 현재까지 알려진 가장 거대한 익룡 중 하나이다. 온몸이 잔털로 덮여 있었을 것으로 추정되며, 티라노사우루스와 함께 북미 최상위 포식자 중 하나였다. 현재 모식종인 케찰코아틀루스 노르트로피의 화석이 단편적이라 전체적 외형은 라우소니 종(Quetzalcoatlus lawsoni)을 많이 참고한다. 때문에 복원도에서의 부리, 목의 굵기와 길이, 볏의 유무 또는 형태와 크기 등이 다양하게 나타난다.

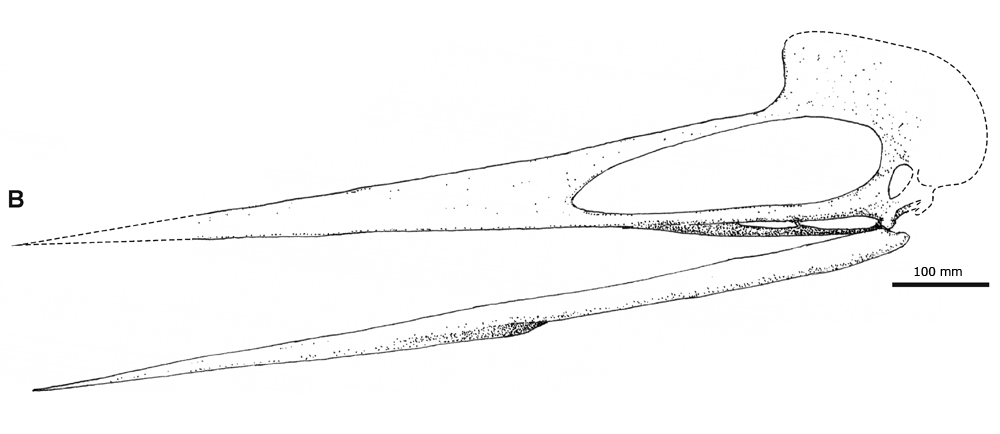

완전한 두개골은 알려져 있지 않지만, 8개의 ''Q. lawsoni'' 표본을 기반으로 재구성하였다. ''Q. lawsoni''의 두개골은 길고 이가 없는 부리를 가지고 있었으며, 부리 기저부에는 전상악골로 형성된 작은 볏이 있었다. 정확한 볏의 형태는 아직 결정되지 않았지만, 보존된 것을 바탕으로 혹 모양 또는 반원형의 두 가지 형태가 존재할 수 있다. 초기에는 ''웰른호프테루스''의 유해 때문에 짧고 무딘 부리로 묘사되었지만, 실제 부리는 길고 가늘다. 부리 끝은 보존되지 않아 어떻게 끝나는지 명확하지 않다. 부리는 약 52도의 벌림각을 가졌을 가능성이 높다. 아즈다르크과 익룡의 비안와 창은 매우 크며, 높이의 40% 이상이 안와 위에 있다. 안와는 작고 거꾸로 된 달걀 모양이다.

''케찰코아틀루스''는 아홉 개의 길쭉한 목뼈를 가지고 있었는데, 배쪽-등쪽으로 압축되어 측면 움직임보다 배쪽-등쪽 움직임에 더 적합했다. 그러나 측면 움직임도 여전히 광범위했고, 목과 머리는 약 180도 좌우로 흔들 수 있었다.[3] 목 기저부와 가슴뼈대의 척추뼈는 보존 상태가 좋지 않다. 처음 네 개의 등뼈는 노타리움으로 융합되어 있고, 대부분의 다른 등뼈는 엉치뼈에 통합되어 있다. 일곱 개의 진정한 엉치뼈가 보존되어 있으며, 꼬리 척추뼈는 보존되어 있지 않다.

''Q. lawsoni''는 사족 보행을 했을 것으로 추정된다.[3] ''케찰코아틀루스''와 다른 아즈다르크과는 앞다리와 뒷다리 비율이 작은 사촌들보다 현대의 달리는 유제류 포유류와 더 유사하여, 육상 생활 방식에 독특하게 적합했음을 암시한다. 상완골은 짧고 튼튼했으며 상당한 이동성을 가지고 있었고, 넙다리뼈는 더 가늘었다. 첫 번째 손가락(손가락 I)이 가장 작고 손가락 III이 가장 크며, 날개 손가락은 예외이다.

4. 1. 크기

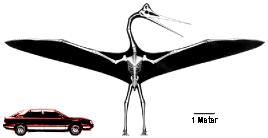

백악기 후기 북아메리카 대륙에서 번성한 케찰코아틀루스는 두 날개 길이를 합친 길이가 최대 11m, 부리 끝에서 발끝까지의 길이는 약 9m로, 익룡 가운데 가장 거대한 종류 중 하나이다. 크기는 11m이지만 뼈 속이 비어 있어 가장 큰 개체의 경우에도 250kg 정도 나갈 것이라고 추측된다. 목이 매우 길어 키가 티라노사우루스(키가 약 4m)보다 큰 수치인 5~6m나 되었다. 두개골은 최소 2m 이상으로, 어떤 육상 포식자보다도 길이가 길다.[3]

1975년, 더글러스 로슨은 ''케찰코아틀루스 노스로피''의 모식 표본의 날개 뼈를 ''둥가리프테루스''와 ''프테라노돈''의 해당 뼈와 비교하여 날개 길이를 약 15.5m로 추정했지만, 11m와 21m의 다른 추정치도 제시했다. 그 이후 몇 년 동안 제시된 추정치는 방법론의 차이로 인해 5.2m에서 25.8m 범위로 극적으로 변동했다. 1980년대 이후 추정치는 11m에서 12m로 좁혀졌다. 최근에는 아즈다르크과의 비율에 대한 지식이 늘어나면서 날개 길이를 10m에서 11m로 추정한다.[3] ''케찰코아틀루스 로우소니''의 날개 길이는 약 4.5m로 추정되었다. 2022년, 그레고리 S. 폴은 ''케찰코아틀루스 로우소니''의 날개 길이를 5m로, 몸 길이를 3.5m로 추정했다.[4]

거대 아즈다르크과의 몸무게 추정은 현존하는 어떤 종도 비슷한 크기나 체형을 공유하지 않기 때문에 매우 문제가 많으며, 결과적으로 발표된 결과가 매우 다양하다. 크로퍼드 그린월트는 ''케찰코아틀루스 노스로피''의 몸무게를 30kg에서 440kg으로 추정했으며, 전자의 수치는 날개 길이가 5.2m인 경우를 가정했다. 2000년대 이후 발표된 추정치의 대부분은 상당히 높았으며, 약 200kg에서 250kg였다.[2] 2021년, 케빈 패디안과 그의 동료들은 ''케찰코아틀루스 로우소니''의 몸무게를 20kg으로 추정했다.[3] 2022년, 그레고리 S. 폴은 ''케찰코아틀루스 로우소니''의 몸무게를 65kg으로 추정했다.[4]

케찰코아틀루스 노르트로피는 사상 최대급의 익룡이지만, 날개 길이에 대한 상한선에 대해서는 논쟁이 계속되고 있다. 최대 추정치에 따르면 18미터에 달한다고 주장하는 학자도 있으며, 미국 미네소타주에는 그 추정치에 기반한 전시를 하는 박물관이 있다.

그러나, 그러한 날개 길이는 생물학적으로 비행할 수 있는 한계를 넘어선다는 이견도 있다. 하지만, 프테라노돈의 최대종이며 약 9미터의 날개 길이를 가진 스텔른베르기는 케찰코아틀루스 발견 이전에는 생물학적으로 비행할 수 있는 크기를 넘어섰다고 여겨졌다.

이 논쟁과 관련하여 여러 과학자들이 약 12미터라는 추정에 동의하고 있다. 그런데 중국에서 발견된 아즈다르크과 익룡 체쟝고프테루스의 거의 완전한 전신 골격에서 아즈다르크류는 앞다리가 비교적 짧은 비율을 가지고 있다는 것이 밝혀졌다. 따라서 더 최근의 추정에서는 케찰코아틀루스 노르트로피의 날개 길이를 평균 약 10-11미터로 하는 설이 유력해지고 있다.[23]

이 문제에 대한 해답은 아직 명확하지 않다.

날개 길이가 12미터에 달하는 익룡으로 이전부터 알려진 것은 케찰코아틀루스 노르트로피뿐이었기 때문에, 이 종은 단독으로 "사상 최대의 익룡"이나 "사상 최대의 비행 동물"이라고 불렸다.

그러나 최근에는 요르단에서 발견된 같은 아즈다르코과의 아람부르기아나나 루마니아산의 하체고프테릭스 등, 12미터 이상의 날개 길이를 가질 가능성이 있는 익룡이 여러 마리 보고되고 있다.[24] 따라서, 현재 케찰코아틀루스 노르트로피에 대한 형용은 "기존에 알려진 사상 최대급 익룡"으로 여겨진다.

케찰코아틀루스의 몸은 다른 익룡과 마찬가지로 뼈 내부가 비어 있어 경량화되었다. 일설에는 성체라도 70kg 정도밖에 되지 않았다고 추정된다. 그러나 그러한 경량으로는 거대한 날개를 움직이기 위한 근력을 얻을 수 없다는 이유로 체중을 200~250kg 정도로 추정하는 설도 있어, 그들의 실제 체중에 대해서는 현재도 논쟁이 계속되고 있다.

4. 2. 골격 구조

백악기 후기 북아메리카 대륙에서 번성하였고 두 날개의 길이를 합친 길이가 최대 11m, 부리 끝에서 발끝까지의 길이는 약 9m로, 익룡 가운데 가장 거대한 종류 중 하나이다. 뼈 속이 비어 있어 가장 큰 개체의 경우에도 250kg 정도 나갈 것이라고 추측된다. 목이 매우 길어 키가 티라노사우루스(키가 약 4m)보다 큰 수치인 5~6m나 되었다. 두개골은 최소 2m 이상으로, 어떤 육상 포식자보다도 길이가 길다.

완전한 두개골은 알려져 있지 않으므로 재구성은 두개골 요소를 보존하는 8개의 ''Q. lawsoni'' 표본을 기반으로 한다. ''Q. lawsoni''의 두개골은 길었다. 다른 아즈다르크과처럼 ''케찰코아틀루스''는 주로 전상악골과 상악골로 이루어진 길고 이가 없는 부리를 가지고 있었다. 부리 기저부에는 전상악골로 형성된 작은 볏이 있었다. ''케찰코아틀루스''의 초기 재구성은 ''웰른호프테루스''의 유해 때문에 짧고 무딘 부리를 묘사했지만, 실제 부리는 길고 가늘다. 부리 끝은 보존되지 않아 부리가 어떻게 끝나는지 명확하지 않다. 부리는 약 52도의 벌림각을 가졌을 가능성이 높다. 일반적으로 아즈다르크과에서 비안와 창은 매우 크며, 높이의 40% 이상이 안와 위에 있다. 안와는 작고 거꾸로 된 달걀 모양이다.

''케찰코아틀루스''는 아홉 개의 길쭉한 목뼈를 가지고 있었는데, 이는 배쪽-등쪽으로 압축되어 (위아래로) 측면(좌우) 움직임보다 배쪽-등쪽 움직임에 더 적합했다. 그러나 측면 움직임도 여전히 광범위했고, 목과 머리는 약 180도 좌우로 흔들 수 있었다.[3] 목 기저부와 가슴뼈대의 척추뼈는 보존 상태가 좋지 않다. 처음 네 개의 등뼈는 노타리움으로 융합되어 있다. 대부분의 다른 등뼈는 엉치뼈에 통합된 척추뼈를 제외하고는 없다. 일곱 개의 진정한 엉치뼈가 보존되어 있다. 꼬리 척추뼈는 보존되어 있지 않다. [3]

''Q. lawsoni''의 사지 형태, 관련 아즈다르크과, 예: ''저장롭테루스'' 및 기타 익룡을 기반으로, ''케찰코아틀루스''는 아마도 사족 보행이었을 것이다.[3] ''케찰코아틀루스''와 다른 아즈다르크과는 앞다리와 뒷다리 비율이 작은 사촌들보다 현대의 달리는 유제류 포유류와 더 유사하여, 육상 생활 방식에 독특하게 적합했음을 암시한다. 상완골은 짧고 튼튼했으며 상당한 이동성을 가지고 있었고, 반면에 넙다리뼈는 더 가늘었다. [3] 첫 번째 손가락(손가락 I)이 가장 작고 손가락 III이 가장 크며, 날개 손가락은 예외이다.

케찰코아틀루스 노르트로피는 사상 최대급의 익룡이지만, 날개 길이에 대한 상한선에 대해서는 논쟁이 계속되고 있다. 최대 추정치에 따르면 18미터에 달한다고 주장하는 학자도 있으며, 미국 미네소타주에는 그 추정치에 기반한 전시를 하는 박물관이 있다.

그러나, 그러한 날개 길이는 생물학적으로 비행할 수 있는 한계를 넘어선다는 이견도 있다.

이 논쟁과 관련하여 여러 과학자들이 약 12미터라는 추정에 동의하고 있다. 그런데 중국에서 발견된 아즈다르크과 익룡 체쟝고프테루스의 거의 완전한 전신 골격에서 아즈다르크류는 앞다리가 비교적 짧은 비율을 가지고 있다는 것이 밝혀졌다. 따라서 더 최근의 추정에서는 케찰코아틀루스 노르트로피의 날개 길이를 평균 약 10-11미터로 하는 설이 유력해지고 있다[23]。

케찰코아틀루스의 몸은 다른 익룡과 마찬가지로 뼈 내부가 비어 있어 경량화되었다.

4. 3. 깃털

케찰코아틀루스는 온몸이 잔털로 덮여 있었으리라 추정된다.[1]5. 생태

과거에는 케찰코아틀루스가 바다에서 물고기만 먹었다고 추정되었으나, 아즈다르코과 익룡들은 다리 비율상 육지에서 보내는 시간이 상대적으로 많았고, 날개와 부리, 목 등을 고려했을 때 공중에서 낚아채는 사냥 방식은 적합하지 않았다. 게다가 빠르게 걸어 다닐 수 있었으며, 화석이 늪 지대에서 발견된 것으로 보아 늪에서 물고기와 중소형 공룡, 각종 동물들을 주로 잡아먹었던 것으로 추정된다. 하지만 이들은 비행하는 생물이기 때문에 활동 반경이 넓었고, 발 크기가 몸에 비해 작아 마른 땅 위에서 이동하기 적합해서 육지에서도 사냥을 했다고 추정된다. 시체 청소부 역할도 수행했을 것이며, 시체를 두고 티라노사우루스와 경쟁했을 가능성도 있다.

''케찰코아틀루스''의 생활 방식에 대해 여러 가지 아이디어가 제시되었다. 화석이 발견된 지역은 해안선에서 400km 떨어져 있었고, 백악기 말에 근처에 큰 강이나 깊은 호수가 있다는 징후가 없었기 때문에, 1975년 로슨은 물고기를 먹는 생활 방식을 거부했다. 대신 그는 마라부 황새와 유사하게 썩은 고기를 먹었을 것이라고 제안했다(마라부 황새는 썩은 고기를 먹기도 하지만, 작은 동물을 잡아먹는 육상 포식자에 가깝다). 알라모사우루스와 같은 티타노사우루스 용각류의 시체를 먹었을 것이다.

1996년, 레만과 랭스턴은 썩은 고기를 먹는다는 가설을 거부했다. 그들은 아래턱이 너무 심하게 아래로 구부러져서 완전히 닫혀도 위턱과 5cm 이상의 간격이 남았으며, 이는 특화된 썩은 고기를 먹는 새의 갈고리 부리와 매우 다르다고 지적했다. 그들은 긴 목의 척추와 길고 이가 없는 턱을 가진 ''케찰코아틀루스''가 현대의 물갈퀴새와 유사하게 부리로 파도를 가르며 비행하는 동안 물고기를 잡았을 것이라고 제안했다. 2007년의 한 연구에 따르면, 에너지 비용이 너무 높아 이러한 대형 익룡에게는 실행 가능한 방법이 아니었다. 2008년, 익룡 연구자인 마크 위튼과 대런 내쉬는 아즈다르크과의 가능한 먹이 섭취 습관과 생태에 대한 연구를 발표했다. 위튼과 내쉬는 대부분의 아즈다르크과 유해가 바다나 훑어 먹기를 위해 필요한 다른 큰 수역에서 멀리 떨어진 내륙 퇴적층에서 발견된다는 점에 주목했다. 또한, 부리, 턱, 목의 해부학적 구조는 알려진 훑어 먹는 동물과 달랐다. 오히려, 그들은 아즈다르크과가 현대의 황새와 유사한 육상 잠복 포식자일 가능성이 더 높으며, 땅이나 작은 개울에서 작은 척추 동물을 사냥했을 것이라고 결론 내렸다.

''케찰코아틀루스 노스로피''는 평원 퇴적층에서 발견되며, 고독한 사냥꾼이었을 가능성이 크다. 그러나 ''Q. lawsoni''는 상에서 많은 수가 발견되는데, 이는 아마도 알칼리성 호수를 나타내는 환경일 것이다. 이는 현대의 무리 생활을 하는 물새와 유사하게 생활하며, 환경에 서식하는 환형동물, 갑각류 및 곤충과 같은 작은 무척추 동물을 먹었을 것이다.[11]

5. 1. 비행 방식

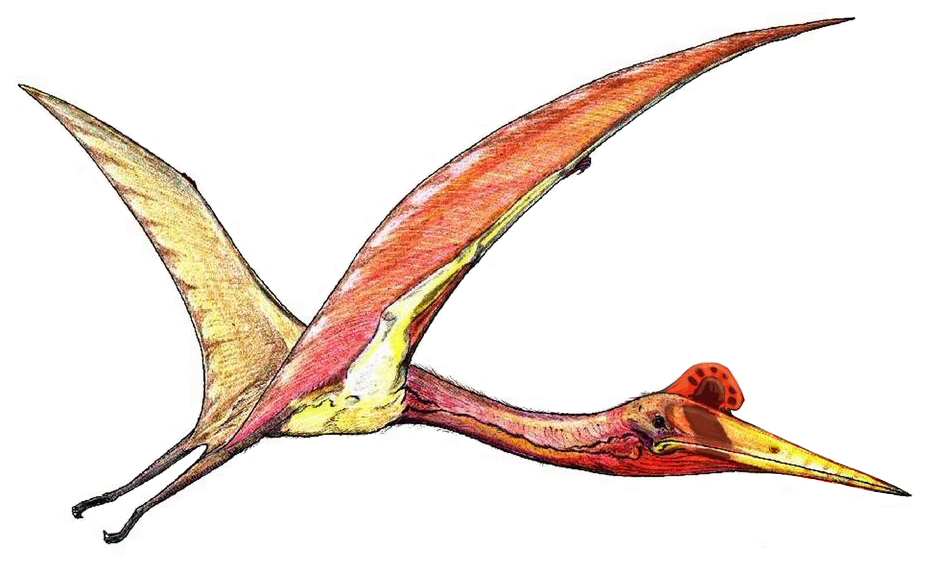

앞다리의 네 번째 발가락이 길게 변해서 날개가 되었고 날개에는 세 개의 발가락이 붙어 있었다. 딱딱한 부리에 이빨이 없고 턱 근육도 발달하지 않아 머리의 무게를 줄일 수 있었고 긴 목에 비해 짧은 꼬리를 가졌다. 뼛속이 비어 있어 무게를 줄여 주었으나 날개의 막은 얇아 한번 찢어지면 영원히 날 수가 없었다. 그러나 날개막이 질긴 섬유질로 구성되어 쉽게 찢어지지 않았을 것으로 보고 있다. 거대한 날개로 인해 새처럼 날갯짓을 하며 날았을 것이고 높은 곳에서 바람을 타고 활공하듯이 날거나 상승 기류를 타고 하늘 높이 날아올랐을 것으로 추정했었지만, 자율적으로 하늘을 날았을 것으로 추정했다.[12]

''케찰코아틀루스''와 다른 거대한 아즈다르크과의 비행 특성은 21세기까지 심각한 생체역학 연구가 수행되기 전까지 제대로 이해되지 않았다. 폴 맥크레디의 1984년 실험은 ''케찰코아틀루스''의 비행을 테스트하기 위해 실용 항공역학을 사용했다. 맥크레디는 간단한 컴퓨터가 자동 조종 장치 역할을 하는 모형 비행기 또는 오르니톱터를 제작했다. 이 모형은 활공과 날갯짓의 조합으로 성공적으로 비행했다. 이 모형은 당시 추정된 약 80kg의 무게를 기반으로 했지만, 이는 200kg 이상으로 추정되는 현대의 추정치보다 훨씬 낮았다. 이 익룡들의 비행 방식은 논란이 많았던 무게에 크게 의존하며, 과학자들은 서로 다른 질량을 선호해 왔다.

일부 연구자들은 이 동물들이 느리고 활공 비행을 했다고 제안한 반면, 다른 연구자들은 이들의 비행이 빠르고 역동적이었다고 결론지었다. 2010년, 도널드 헨더슨은 ''Q. 노스롭''의 질량이 과소평가되었으며, 가장 높은 추정치조차도 동력 비행을 달성하기에는 너무 컸다고 주장했다. 그는 2010년 논문에서 540kg으로 추정했다. 헨더슨은 이 동물이 날지 못했을 수도 있다고 주장했다.

다른 비행 능력 추정치는 헨더슨의 연구와는 반대로, 장거리 장시간 비행에 매우 적합한 동물이라고 주장했다. 2010년, 채텀 대학교의 생체역학 교수인 마이크 하비브와 영국 고생물학자 마크 위튼은 대형 익룡의 비행 불능 주장에 대한 추가 조사를 수행했다. 날개 길이, 체중 및 항공역학을 고려한 후, 컴퓨터 모델링을 통해 두 연구원은 ''Q. 노스롭''이 약 4572.00m 고도에서 7~10일 동안 최대 80mph까지 비행할 수 있다고 결론 내렸다. 하비브는 또한 ''Q. 노스롭''의 최대 비행 거리를 약 12874.72km에서 약 19312.08km 사이로 제안했다. 헨더슨의 연구는 또 다른 연구에서 위튼과 하비브에 의해 비판받았는데, 헨더슨이 우수한 질량 추정치를 사용했지만, 이는 구식 익룡 모델을 기반으로 했으며, 이로 인해 헨더슨의 질량 추정치는 하비브가 자신의 추정치에 사용한 것보다 두 배 이상 높았고, ''Q. 노스롭'' 및 기타 대형 익룡 앞다리에 대한 해부학적 연구는 순전히 사족 보행일 경우 예상되는 것보다 더 높은 강도를 보여주었다. 이 연구는 대형 익룡이 짧은 동력 비행을 사용하여 열 활공으로 전환했을 가능성이 높다고 제안했다. 그러나 2022년의 연구에서는 그들이 자이언트코리 (능동적으로 비행하는 세계에서 가장 무거운 새)처럼 드물게 짧은 거리를 비행했을 뿐이며, 전혀 활공할 수 없었을 것이라고 제안했다.[12] 케빈 패디안 등이 2021년에 발표한 ''Q. 노스롭''과 ''Q. 로손''에 대한 연구는 ''케찰코아틀루스''가 매우 강력한 비행기였다고 제안했다.[3]

''케찰코아틀루스''의 초기 이륙 방식에 대한 해석은 이족 보행 모델에 의존했다. 2004년, 상카르 채터지와 R.J. 템플린은 뒷다리로 추진되는 달리기 시작 주기를 활용했는데, 이 경우 ''Q. northropi''는 간신히 이륙할 수 있었다.[13] 2008년, 마이클 하비브는 ''케찰코아틀루스''에게 가능한 유일한 이륙 방식은 앞다리로 주로 추진하는 방식이라고 제안했다.[14] 2010년, 마크 위튼과 하비브는 ''케찰코아틀루스''의 넙적다리뼈가 같은 크기의 새에 비해 3분의 1밖에 강하지 않지만, 위팔뼈는 훨씬 더 강하다는 점에 주목하며, ''케찰코아틀루스'' 크기의 아즈다르크과가 이족 보행으로 이륙하는 데 큰 어려움을 겪을 것이라고 확언했다. 따라서, 그들은 앞다리가 필요한 힘의 대부분을 가하는 사족 보행 이륙 방식을 더 가능성 있는 이륙 방식으로 간주했다. 2021년, 케빈 패디안 외 연구진은 상대적으로 가벼운 무게 추정치를 사용하여 이족 보행 이륙 모델을 부활시키려 시도했다. 그들은 ''케찰코아틀루스''의 뒷다리가 이전에 제안된 것보다 더 강력하며, 앞다리의 도움 없이도 몸을 약 2.44m 높이까지 띄울 수 있을 만큼 강하다고 제안했다. 큰 흉골은 비행 스트로크를 생성하는 데 필요한 근육을 지탱하여 ''케찰코아틀루스''가 이륙에 필요한 하강 스트로크를 시작할 수 있을 만큼 충분한 공간을 확보할 수 있도록 했다. 패디안 외 연구진은 또한 다리와 발이 현대의 새처럼 비행 중에 몸 아래로 접혀 들어갔을 것이라고 제안했다.[3]

케찰코아틀루스는 약 50~60 km/h로 비행했을 것으로 밝혀졌다.

오늘날에는, 그들이 상승 기류의 도움 없이 자력만으로 이륙할 수 있었을 것으로 추측된다. 그러나 그 가설을 받아들인다 하더라도, 이륙에는 많은 시간이 소요되었을 것이라고 오랫동안 이야기되어 왔다.

그런데, 이에 대한 반증적인 새로운 설이 제시되었다. 이들 익룡류 특유의 가동 범위가 넓은 날개뼈와 앞쪽 날개막이 "원호 날개"를 형성하기 때문에, 케찰코아틀루스의 활주가 약 40 km/h에 미치지 못하더라도, 비교적 쉽게 양력을 얻어 날아오를 수 있었을 것이라는 추론이다. 원호 날개란, 아랫면이 평평한 반면 윗면이 원호면을 그리는, 공기역학적 기본 형태라고 할 수 있는 날개로, 새나 비행기의 날개에도 공통적으로 적용되는, 큰 양력을 만들어낼 수 있는 구조체이다.

1980년대에 1/2 스케일의 무선 조종 모형이 제작되어 비행 실험에 성공했다. 이 프로젝트의 전모는 IMAX 영화 《온 더 윙(On the Wing)》에서 볼 수 있다.

5. 2. 서식 환경

케찰코아틀루스는 백악기 후기 북아메리카 대륙에서 번성하였으며, 서부 내륙 해로와 같은 아열대 및 온대 해역, 습지, 석호 등에서 서식했다. 화석은 해안선에서 떨어진 내륙에서 발견되었으며, 당시 근처에 큰 강이나 호수는 없었던 것으로 보인다.초기에는 물고기를 먹는 생활 방식을 가졌을 것으로 추정되었으나, 이후 마라부 황새처럼 티타노사우루스 용각류인 알라모사우루스와 같은 동물의 썩은 고기를 먹었을 것이라는 가설이 제기되었다. 그러나 아래턱 구조가 썩은 고기를 먹는 새와 다르다는 반론과 함께, 긴 목과 이가 없는 턱을 이용하여 현대의 물갈퀴새처럼 물고기를 잡았을 것이라는 주장도 나왔다. 하지만 이 방식은 에너지 소모가 크다는 연구 결과가 나오면서, 황새와 유사하게 육상에서 작은 척추동물을 사냥했을 것이라는 가설이 더 유력하게 받아들여지고 있다.

''케찰코아틀루스 노스로피''는 평원 퇴적층에서 발견되어 고독한 사냥꾼이었을 것으로 보이며, ''Q. lawsoni''는 알칼리성 호수 환경에서 무리 생활을 하며 작은 무척추동물을 먹었을 것으로 추정된다.[11]

케찰코아틀루스는 알라모사우루스가 우세한 자벨리나 지층에서 발견되며, 웰노프테루스 등 다양한 익룡들과 함께 서식했다. 이들이 살았던 환경은 반건조 기후의 범람원으로, 낙엽성 또는 반낙엽성의 열대 우림으로 구성되어 있었다.[15] 특히 ''케찰코아틀루스 로우소니''는 버려진 하천과 호수 상과 관련이 깊으며, 높은 탄산염 침전으로 인해 물이 매우 알칼리성이었을 것으로 보인다. 난각 파편은 이들이 알칼리성 호수 주변에 둥지를 틀었을 가능성을 보여준다.[15]

케찰코아틀루스가 출현하기 약 600만 년 전인 약 9천만 년 전에는 북아메리카 대륙 중앙이 백악기 해로에 의해 분단되어 있었다([http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/90moll.jpg Late Cretaceous (90Ma)]). 중생대가 끝나는 약 6천 5백만 년 전([http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/65moll.jpg K-T (65Ma)])에는 백악기 해로가 닫히고 거대한 대륙 덩어리가 형성되었으며, 이 시기에 케찰코아틀루스는 멸종했다.

6. 분류

1975년, 더글러스 로슨과 크로포드 그린월트는 ''케찰코아틀루스''를 프테로닥틸로이데아보다 구체적인 분류군으로 지정하지 않기로 결정했다. 그 해 초에 ''티타노프테릭스''(후에 ''아람부르기아'')와의 유사점이 언급되었다. 1984년, 레프 알렉산드로비치 네소프는 프테라노돈과 내에서 아즈다르크과를 세워 ''아즈다르코'', ''케찰코아틀루스''와 ''티타노프테릭스''를 포함시켰다.[5] 같은 해, 이 아과를 알지 못했던 케빈 파디안은 ''케찰코아틀루스''와 ''티타노프테릭스''를 수용하기 위해 티타노프테리기과를 세웠다.[6] 2년 후인 1986년에 그는 두 분류군을 동의어로 만들고 아즈다르크과를 과 수준으로 높여 아즈다르크과를 형성했다.[7] 2003년, 데이비드 언윈은 아즈다르코이데아를 정의했으며, 아즈다르크과는 테이프자라과와 함께 분기를 형성하는 것으로 결정되었다.[8] ''케찰코아틀루스''는 현재 ''아람부르기아''와 ''하체고프테릭스''를 포함한 다른 매우 큰 아즈다르크과와 ''Zhejiangopterus''와 같은 더 작은 분류군과 함께 케찰코아틀리나에 아과의 모식 속을 나타낸다.[9]

Andres와 Myers(2013)의 연구에 따르면, ''케찰코아틀루스''는 네오아즈다르키아 내에서 다음과 같은 계통 발생학적 위치를 가진다.

그러나 Ortiz David 외(2022)는 다른 거대 아즈다르크과와는 별도로 ''케찰코아틀루스''를 ''타나토스드라콘''의 자매로 회복시켰다(비록 그들은 여전히 케찰코아틀리나에 내에 속해 있었지만).[10]

7. 대중문화

1975년, 예술가 조반니 카셀리는 영국의 고생물학자 베벌리 할스테드의 저서 『공룡의 진화와 생태』에서 ''케찰코아틀루스''를 머리가 작고 목이 매우 긴 청소동물로 묘사했다. 다렌 네이시는 이후 25년 동안, 즉 후속 발견 이전까지 이와 유사한 묘사들이 다양한 책에서 "고생물 밈"으로 통용되었다고 언급했다.

1985년, 미국 국방부 방위고등연구계획국 (DARPA)과 에어로바이런먼트는 실험용 조류형 무인 항공기 (UAV)의 기반으로 ''케찰코아틀루스 노스로피''를 사용했다. 이들은 날개 길이가 약 5.49m이고 무게가 약 18.14kg인 반(半) 스케일 모형을 제작했다. 1971년 텍사스에서 ''Q. 노스로피''를 발견한 더글러스 A. 로슨은 1940년대에 꼬리 없는 비행익기 개발자인 존 "잭" 노스롭의 이름을 따서 명명했다. ''Q. 노스로피'' 복제품에는 "조종사 명령과 센서 입력을 처리하고 여러 피드백 루프를 구현하며 다양한 서보 액추에이터에 명령 신호를 전달하는 비행 제어 시스템/자동 조종 장치"가 통합되어 있다. 이 모형은 국립 항공 우주 박물관에 전시되어 있다.

2010년, 여러 개의 실물 크기 ''Q. 노스로피'' 모형이 로열 소사이어티 350주년 기념 전시회의 핵심 전시물로 런던 사우스 뱅크에 전시되었다. 날개 길이가 10m가 넘는 비행 및 서 있는 개체를 포함한 이 모형들은 과학에 대한 대중의 관심을 높이기 위해 제작되었다. 포츠머스 대학교의 과학자들이 이 모형들을 제작했다. 1987년의 텐노지 박람회, 2007년부터 각지에서 순회 개최된 "세계 최대의 익룡전"에서 복제품이 전시되었다.

참조

[1]

웹사이트

Fleshing out the bones of Quetzalcoatlus, Earth's largest flier ever

https://news.berkele[...]

2021-12-08

[2]

서적

Dinosaurs of the Air: The Evolution and Loss of Flight in Dinosaurs and Birds

https://archive.org/[...]

Johns Hopkins University Press

[3]

학술지

Functional morphology of ''Quetzalcoatlus'' Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea)

[4]

서적

The Princeton Field Guide to Pterosaurs

Princeton University Press

[5]

학술지

Upper Cretaceous pterosaurs and birds from Central Asia

1984

[6]

학술지

A large pterodactyloid pterosaur from the Two Medicine Formation (Campanian) of Montana

http://www.tandfonli[...]

1984

[7]

학술지

A taxonomic note on two pterodactyloid families

http://www.tandfonli[...]

1986-09-02

[8]

학술지

"On the phylogeny and evolutionary history of pterosaurs." Pp. 139-190. in Buffetaut, E. & Mazin, J.-M., (eds.) (2003). ''Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs''. Geological Society of London, Special Publications 217, London, 1-347.

[9]

학술지

Phylogenetic systematics of Quetzalcoatlus Lawson 1975 (Pterodactyloidea:Azhdarchoidea)

2021-12-14

[10]

학술지

''Thanatosdrakon amaru'', gen. ET SP. NOV., a giant azhdarchid pterosaur from the upper Cretaceous of Argentina

https://www.scienced[...]

2022-04-12

[11]

학술지

Pterosaurs

https://www.jstor.or[...]

1981

[12]

학술지

How did extinct giant birds and pterosaurs fly? A comprehensive modeling approach to evaluate soaring performance

2022-05-02

[13]

서적

Posture, Locomotion, and Paleoecology of Pterosaurs

Geological Society of America

[14]

학술지

Comparative evidence for quadrupedal launch in pterosaurs

https://epub.ub.uni-[...]

2008

[15]

학술지

Habitat of the giant pterosaur ''Quetzalcoatlus'' Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea): A paleoenvironmental reconstruction of the Javelina Formation (Upper Cretaceous), Big Bend National Park, Texas

2021

[16]

학술지

Morphology and taxonomy of ''Quetzalcoatlus'' Lawson 1975 (Pterodactyloidea: Azhdarchoidea)

https://www.tandfonl[...]

2021-12-08

[17]

문서

「北方」は Northrop の意訳によるもの。

[18]

학술지

"A Reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology." ''PLoS ONE'', '''3'''(5): e2271. doi:10.1371/journal.pone.0002271

http://www.plosone.o[...]

[19]

학술지

"Pterosaur from the Latest Cretaceous of West Texas. Discovery of the Largest Flying Creature." ''Science'', '''187''': 947–948.

[20]

학술지

"Cranial remains of ''Quetzalcoatlus'' (Pterosauria, Azhdarchidae) from Late Cretaceous sediments of Big Bend National Park, Texas." ''Journal of Vertebrate Paleontology'', '''16''': 222–231.

[21]

학술지

"An azhdarchid pterosaur cervical vertebra from the Hell Creek Formation (Maastrichtian) of southeastern Montana." ''Journal of Vertebrate Paleontology'', '''26'''(1): 192–195.

[22]

웹사이트

Mollewide Plate Tectonic Maps - Dr. Ron Blakey

http://jan.ucc.nau.e[...]

[23]

학술지

On the Size and Flight Diversity of Giant Pterosaurs, the Use of Birds as Pterosaur Analogues and Comments on Pterosaur Flightlessness

https://www.ncbi.nlm[...]

2010-11-15

[24]

학술지

"A new giant pterosaur with a robust skull from the latest Cretaceous of Romania." ''Naturwissenschaften'', '''89'''(4): 180-184.

http://www.springerl[...]

[25]

문서

(液体を)すくい取ること。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com