후두엽

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

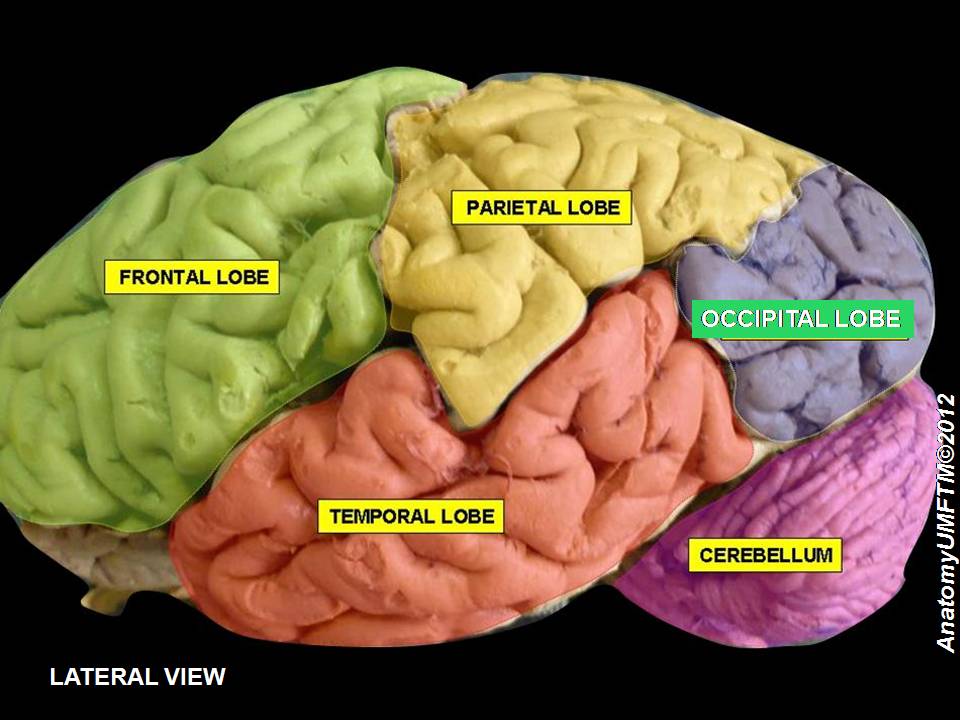

후두엽은 대뇌의 가장 뒷부분에 위치하며 시각과 관련된 기능을 담당하는 뇌의 엽이다. 뇌를 구성하는 4쌍의 엽 중 가장 작으며, 소뇌와 경막으로 분리되어 있다. 후두엽은 시각 정보를 처리하며, 일차시각피질에서 시작하여 두정엽과 측두엽으로 정보를 전달한다. 후두엽 손상은 시야 결손, 시각적 환각, 대뇌성 색맹, 무동시, 필기불능증 등을 유발할 수 있으며, 뇌전증의 원인이 되기도 한다.

후두엽은 뇌를 구성하는 엽 중 가장 작은 엽이다. 이름에서 알 수 있듯 대뇌의 뒷부분, 소뇌의 위에 위치한다. 후두엽을 덮고 있는 머리뼈의 이름 역시 뒤통수뼈, 혹은 후두골이라고 한다. 소뇌와는 경막으로 나뉘어있고, 신경도 직접 연결되어있지 않다.

후두엽은 주로 시각과 관련된 기능을 담당한다. 외측슬상핵으로부터 일차시각피질이 시각 정보를 전달받아 후두엽의 여러 영역에서 처리한다. 좌뇌 후두엽은 오른쪽 시야, 우뇌 후두엽은 왼쪽 시야 정보를 받는다.[1]

뇌출혈 등으로 후두엽의 일차시각피질이 손상되면 병변에 대응되는 위치의 시야를 인지하지 못하게 된다. 이때 해당 영역이 검게 보이는 것이 아니라, 시야에서 해당 영역이 아예 존재하지 않는 것처럼 인지하지 못하게 된다. 일차시각피질 이후의 영역이 손상되면 대뇌성 색맹, 움직임을 인지하지 못하는 무동시, 필기불능증(실서증) 등이 나타날 수 있다. 후두엽이 뇌전증의 원인인 경우, 특정 시각자극에 의해 뇌전증 발작이 유발될 수 있다.[11] 후두엽 뇌전증은 전체 뇌전증의 5~10% 정도를 차지한다.[12]

[1]

웹사이트

SparkNotes: Brain Anatomy: Parietal and Occipital Lobes

http://www.sparknote[...]

2008-02-27

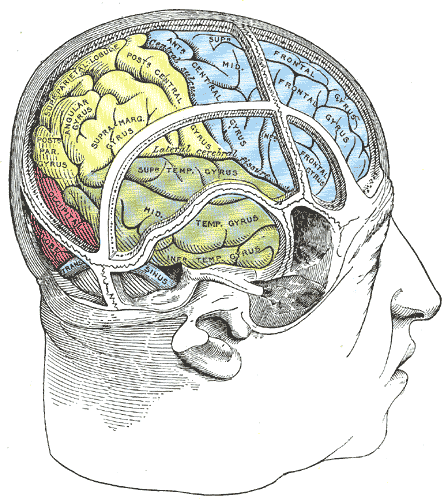

2. 구조

후두엽은 새발톱고랑(calcarine fissure)과 두정후두고랑을 이은 선을 기준으로 나눈다.[10]

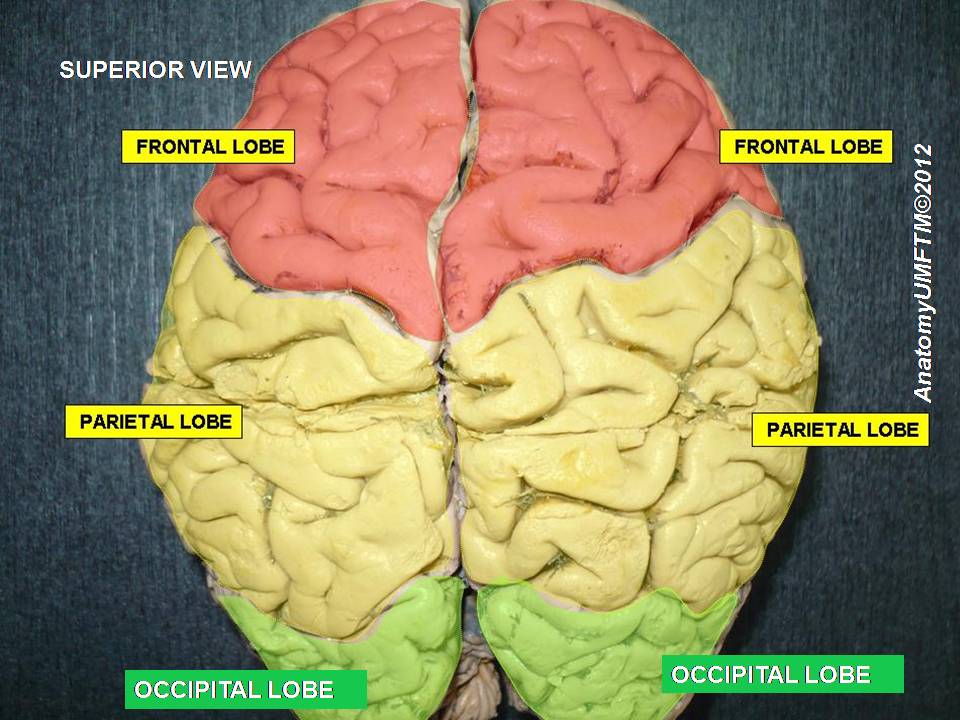

두 개의 후두엽은 인간의 뇌에서 4쌍의 엽 중 가장 작다. 두개골의 가장 뒷부분에 위치한 후두엽은 후뇌의 일부이다. 뇌의 엽은 덮고 있는 뼈의 이름을 따서 명명되었으며, 후두골은 후두엽을 덮고 있다.

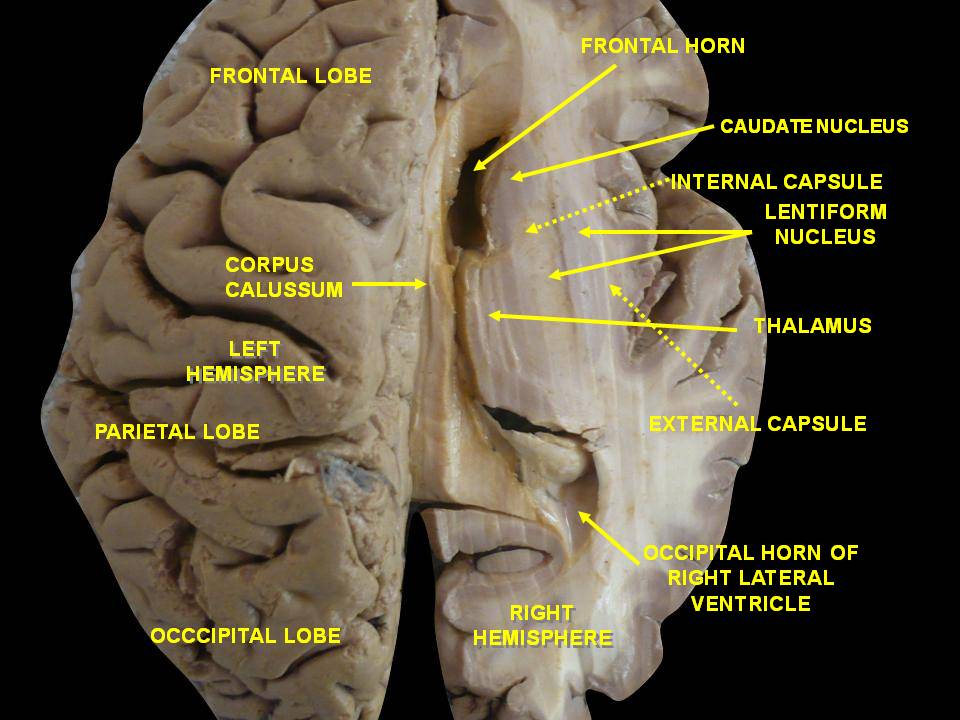

엽은 소뇌 천막 위에 놓여 있으며, 이는 경막의 일종으로 대뇌를 소뇌로부터 분리한다. 후두엽은 각 대뇌 반구에서 대뇌 열에 의해 구조적으로 분리되어 있다. 후두엽의 앞쪽 가장자리에는 여러 개의 후두엽 융기가 있으며, 이는 외측 후두엽 고랑에 의해 분리된다.

각 반구의 안쪽 면을 따라 있는 후두엽 측면은 구상 고랑에 의해 나뉜다. 내측의 Y자형 고랑 위에는 쐐기엽이 있고, 고랑 아래 영역은 설상회이다.

3. 기능

일차시각피질은 시각 정보를 후두엽의 여러 피질을 거쳐 두정엽과 측두엽으로 전달한다. 두정엽으로 가는 경로는 '무엇' 경로로, 사물의 종류를 처리한다. 측두엽으로 가는 경로는 '어디' 경로로, 사물의 위치나 운동 상태를 처리한다.[1]

후두엽은 여러 기능적 시각 영역으로 나뉜다. 각 영역은 시각 세계의 전체 지도를 포함하며, 생리학자들은 전극 기록을 통해 피질을 기능별로 나누었다.[1]

일차 시각 피질은 국소적인 방향, 공간 주파수, 색상 속성에 대한 낮은 수준의 설명을 포함한다. 복측 경로(시각 영역 V2, 시각 영역 V4)와 배측 경로(시각 영역 V3, 시각 영역 MT(V5), 배외측 영역)로 투사된다.[1]

복측 경로는 "무엇"을, 배측 경로는 "어디/어떻게"를 처리한다. 복측 경로는 기억에 저장된 자극 식별에 중요하며, 배측 경로는 외부 자극에 대한 운동 반응에 집중한다.[1] 형태와 위치에 대한 fMRI 연구에 따르면, 두 경로 모두 형태 지각에 역할을 한다.[1] 배외측(DM)은 다른 시각 영역과 상호 작용한다는 증거가 있다. 원숭이 연구에서 V1 및 V2 영역 정보가 DM 입력의 절반을 구성하고, 나머지는 다양한 시각 처리 관련 소스에서 비롯된다.[1]

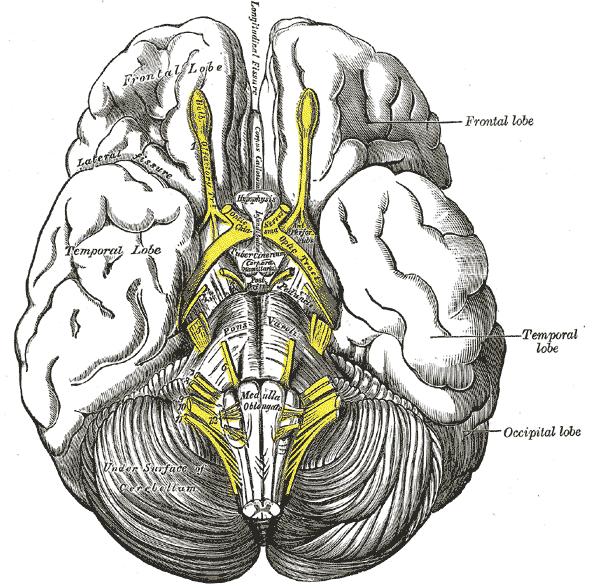

후두엽의 중요한 기능은 일차 시각 피질을 포함한다는 것이다. 망막의 광수용체는 외측 슬상체를 거쳐 시각 피질로 자극을 전달한다. 각 시각 피질은 머리 같은 쪽 망막의 바깥쪽 절반과 반대쪽 망막의 안쪽 절반으로부터 정보를 받는다. 설상(브로드만 영역 17)은 반대쪽 상부 망막(열등 시야)으로부터, 설소는 반대쪽 열등 망막(상부 시야)으로부터 정보를 받는다. 망막 입력은 시상의 외측 슬상 핵을 거쳐 피질로 투사된다. 후두엽 회백질 후방 세포는 망막 영역의 공간 지도로 배열된다. 기능적 신경 영상은 망막 영역이 강한 패턴에 노출될 때 엽의 피질 조직에서 유사한 반응 패턴을 보인다.[1]

후두엽은 시각 및 색채 인식을 담당한다. 망막 자극은 시신경, 시상 외측 슬상체, 시방선을 통해 일차 시각피질로 전달된다. 시신경은 시교차에서 교차하며, 좌우 시신경 절반은 반대쪽으로, 나머지는 동측으로 향한다. 시각피질에 전달되는 정보는 동측 망막 외측, 반대쪽 망막 내측에서 오며, 내용은 반대쪽 절반 시야(오른쪽 시각피질은 왼쪽 시야, 왼쪽은 그 반대)이다.[1] 후두엽 후부 피질 신경세포는 망막 시공간 재현 배열이다. 망막 강한 패턴 자극 시, 피질상 같은 패턴 응답이 뇌 기능 영상으로 밝혀졌다. 한쪽 후두엽 손상은 동측성 반맹을 일으킨다. 두정엽·측두엽·후두엽 연합야 병변은 색채 실인증, 운동 실조증, 실서증을 유발할 수 있다. 후두엽은 청각에도 관여한다.[1]

후두엽은 여러 기능적 시각 영역으로 분류된다. 각 영역마다 전 시야가 유지된다. 일차 시각 피질(선조 피질) 외 영역은 해부학적 지표가 없으나, 생리학자들의 전극 기록으로 기능 영역 분류되었다. 첫 번째 기능적 영역은 일차 시각 피질이다. 국소성(대상체 크기), 방향 선택성(대상체 방향), 공간 주파수(대상 무늬 밝기 변화 빈도, 줄무늬 간격 조밀함), 색상 대해 작은 수용 야(대상 반응 각도) 가진 저차원 정보 감지한다. 일차 시각 피질에서 측두엽 향해 복측 시각 경로(V2, V4 영역) 뻗고, 두정엽 향해 배측 시각 경로(MT, DP 영역) 뻗는다.[1]

4. 임상적 중요성

만약 한쪽 후두엽에 손상이 발생하면, 양쪽 눈의 유사한 위치에서 "시야 결손"이 발생하여 동측 반맹 시력 손실을 유발할 수 있다. 후두엽 병변은 시각적 환각을 유발할 수 있다. 두정-측두-후두 연합 영역의 병변은 색채 인지 불능증, 운동 인지 불능증, 실서증과 관련이 있다. 좌측 후두엽 근처의 병변은 순수 난독증(실서증이 없는 난독증)을 유발할 수 있다. 후두엽 후면 표면에 위치한 일차 시각 피질의 손상은 병변으로 인해 시각 피질 표면의 시각 지도에 구멍이 생겨 실명을 유발할 수 있다.[5]

최근 연구에 따르면 특정 신경학적 소견이 특발성 후두엽 간질에 영향을 미치는 것으로 나타났다.[6] 후두엽 발작은 플래시나 여러 색상을 포함하는 시각적 이미지에 의해 유발된다. 이를 플리커 자극(보통 TV를 통해)이라고 하며, 이러한 발작을 광과민성 발작이라고 한다. 후두엽 발작을 경험한 환자들은 발작이 밝은 색상을 특징으로 하고 시야가 심하게 흐려진다고 묘사했다(일부 환자에게서 구토도 나타났다). 후두엽 발작은 주로 텔레비전, 비디오 게임 또는 플리커 자극 시스템을 통해 낮 동안 유발된다.[7] 후두엽 발작은 후두엽 내에 국한된 간질 초점에서 시작된다. 이는 자발적으로 발생하거나 외부 시각 자극에 의해 유발될 수 있다. 후두엽 간질은 원인적으로 특발성, 증상성 또는 암호성이다.[8] 증상성 후두엽 발작은 근본적인 원인 질환의 과정 중 또는 이후의 모든 연령대에서 시작될 수 있다. 특발성 후두엽 간질은 보통 소아기에 시작된다.[8] 후두엽 간질은 전체 간질의 약 5%에서 10%를 차지한다.[8]

5. 추가 이미지

참조

[2]

서적

Psychology

Worth Publishers

[3]

논문

[4]

논문

[5]

서적

Psychology : the science of behaviour

https://archive.org/[...]

Pearson Education

[6]

간행물

Neuropsychological Findings in Idiopathic Occipital Lobe Epilepsies

2006-11

[7]

간행물

Reflex occipital lobe epilepsy

[8]

간행물

Journal of Clinical Neurophysiology

2012-10-31

[9]

웹사이트

SparkNotes: Brain Anatomy: Parietal and Occipital Lobes

http://www.sparknote[...]

2008-04-05

[10]

서적

Psychology

Worth Publishers

[11]

저널

Reflex occipital lobe epilepsy

[12]

저널

Journal of Clinical Neurophysiology

2012-10-31

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com