소뇌

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

소뇌는 뇌의 한 부분으로, 운동 조절, 평형 유지, 학습 등 다양한 기능을 수행한다. 구조적으로는 소뇌 반구, 충부, 소뇌 피질, 백질, 소뇌핵 등으로 구성되어 있으며, 뇌간과 소뇌 다리를 통해 연결된다. 소뇌 피질은 3개의 층으로 이루어져 있으며, 세포 구성은 푸르키녜 세포, 과립 세포, 이끼 섬유, 등반 섬유 등으로 이루어져 있다. 소뇌는 순방향 처리, 발산 및 수렴, 모듈성, 가소성 등의 특징을 가진다. 소뇌의 기능은 운동 조절, 평형 유지, 운동 학습 등으로 나뉘며, 소뇌 손상은 운동실조, 구음장애, 안구진탕 등의 증상을 유발할 수 있다. 소뇌는 3쌍의 동맥으로부터 혈액을 공급받으며, 발생 및 진화 과정에서 척추동물 전반에 걸쳐 유사한 구조를 보인다. 소뇌와 관련된 질환으로는 소뇌충부증후군, 전엽증후군, 신소뇌증후군 등이 있다.

소뇌는 다리뇌(숨뇌) 등쪽의 제4뇌실에 들씌워지듯이 존재하는 큰 구조로, 인간의 경우 가로 10cm, 세로 5cm, 높이 3cm, 무게는 약 150g 정도이다.

2. 구조

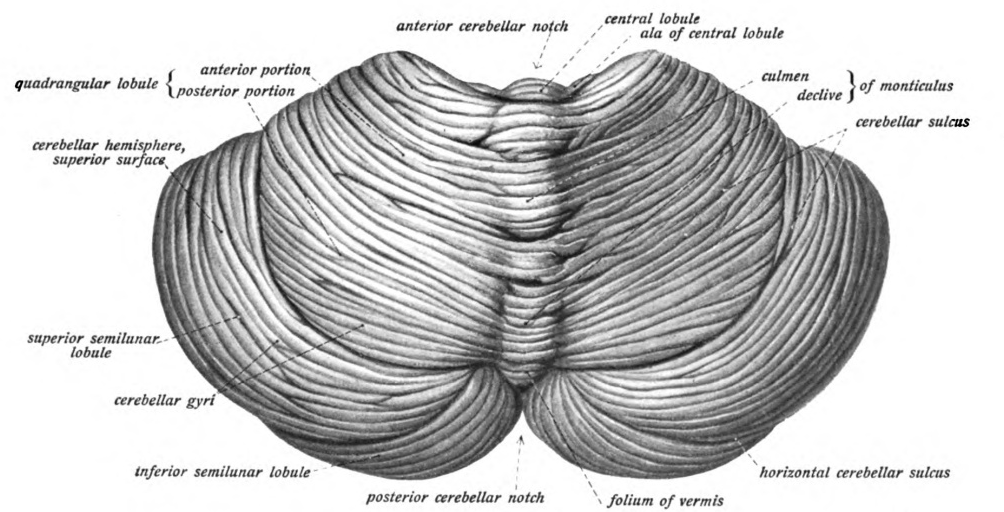

소뇌 위쪽은 대뇌 반구의 후두엽에 접해 있지만 경막이 있어 두 부위를 구분한다. 이 막은 지붕처럼 소뇌를 덮고 있기 때문에 '소뇌 텐트'라고도 한다. 소뇌는 양쪽으로 크게 부풀어 있는데, 이 부분을 '소뇌 반구'라고 하며, 좌우 소뇌 반구에 낀 가느다란 중앙부를 '충부(蟲部, vermis)'라고 한다. 충부와 소뇌 반구는 형태적으로는 연속해 있으나 그 기능은 완전히 다르다. 또 진화적인 관점으로 보면 충부는 역사가 긴 부분으로 '고(古)소뇌'라고도 한다.

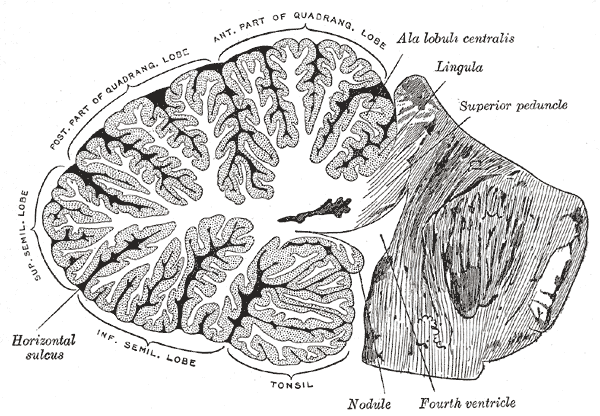

소뇌는 매우 단단하게 접혀진 구조로 되어 있으며 피질은 쭈글쭈글한 주름(소뇌회)으로 이루어져 있는데, 대뇌 반구와는 다르게 거의 평행으로 가로주름 모양으로 있다. 주름 사이의 홈은 얕은 것이 주로 있지만 곳곳에 아주 깊이 패어있고, 내부에서 나뭇가지 모양으로 갈라져있다. 소뇌 백질의 깊숙한 안쪽으로 겹겹이 쌓여져있는 핵들이 존재하며 가장 아래 부분은 액체로 가득찬 뇌실이 존재한다.

소뇌 반구는 고등동물에 발달한 부분으로, 이를 '신(新)소뇌'라고 부르기도 한다. 어류나 조류에도 소뇌는 발달해 있고 크기도 크지만 이들은 모두 고소뇌만으로 되어 있다.

소뇌와 기타 뇌와는 위, 중간, 아래의 세 가지 소뇌 다리(cerebellar peduncle)에 의해 연락을 하는데, 이들은 모두 신경 섬유 다발이다. 이 가운데 위소뇌다리는 소뇌핵에서 나와 중뇌·간뇌 등으로 가는 섬유를 주로 함유하는데, 중간소뇌다리는 대뇌 피질에서, 아래소뇌다리는 연수·척수에서 소뇌 피질에 들어오는 섬유를 주로 함유하고 있다.

소뇌의 내부 구조는 가장 바깥층에 신경 세포 집단인 '겉질'(소뇌 겉질), 그리고 여기서 나오는 신경 섬유 다발로 된 '속질'이 있으며, 가장 내부에는 신경 세포 덩어리인 '소뇌핵'이 있다. 소뇌의 육안 해부학 수준에서 소뇌는 촘촘하게 접힌 피질 층으로 구성되며, 그 아래에는 백색질이, 바닥에는 액체로 채워진 제4뇌실이 있다. 4개의 심부 소뇌 핵이 백색질에 내장되어 있다.[8]

소뇌는 후두개와에 위치한다. 넷째 뇌실, 다리뇌 및 숨뇌는 소뇌 앞에 위치해 있다.[9] 소뇌는 튼튼한 경막 층인 소뇌 천막에 의해 덮인 대뇌와 분리되어 있으며, 뇌의 다른 부분과의 모든 연결은 다리뇌를 통과한다. 해부학자들은 소뇌를 다리뇌를 포함하는 후뇌의 일부인 중뇌로 분류한다. 중뇌는 능형뇌 또는 "뒷뇌"의 상부이다. 대뇌 피질과 마찬가지로 소뇌는 두 개의 소뇌 반구로 나뉜다. 또한 좁은 정중선 구역(소뇌 벌레)을 포함한다. 일련의 큰 주름은 관례적으로 전체 구조를 10개의 작은 "소엽"으로 나누는 데 사용된다. 소뇌는 많은 수의 작은 과립 세포로 인해 뇌의 나머지 부분의 총량보다 더 많은 뉴런을 포함하지만 전체 뇌 부피의 10%만을 차지한다.[20] 소뇌의 뉴런 수는 신피질의 뉴런 수와 관련이 있다. 소뇌에는 신피질보다 약 3.6배 더 많은 뉴런이 있으며, 이 비율은 많은 다른 포유류 종에서 보존된다.[10]

소뇌의 표면 외관은 그 부피의 대부분이 매우 촘촘하게 접힌 회색질 층인 '''소뇌 피질'''로 구성되어 있다는 사실을 숨긴다. 이 층의 각 능선 또는 이랑을 '''소엽'''이라고 한다. 피질의 회색질 아래에는 피질로 들어가고 나오는 수초화된 신경 섬유로 주로 구성된 백색질이 있다. 백색질 안에는 4개의 소뇌 심부 핵이 있으며, 회색질로 구성되어 있다.[55]

소뇌를 신경계의 다른 부분에 연결하는 것은 세 쌍의 소뇌 다리이다. 상 소뇌 다리, 중 소뇌 다리, 하 소뇌 다리이며, 벌레에 상대적인 위치에 따라 명명된다. 상 소뇌 다리는 주로 시상 핵을 통해 상위 운동 뉴런으로 가는 원심성 섬유를 전달하여 대뇌 피질로 가는 출력이다. 섬유는 소뇌 심부 핵에서 발생한다. 중 소뇌 다리는 다리뇌에 연결되어 있으며, 주로 교뇌 핵에서 다리뇌로부터 모든 입력을 받는다. 다리뇌에 대한 입력은 대뇌 피질에서 들어오며 가로 교뇌 섬유를 통해 교뇌 핵에서 소뇌로 중계된다. 중 소뇌 다리는 세 다리 중에서 가장 크며, 그 구심성 섬유는 소뇌의 다른 부분에 입력을 받는 세 개의 별도 묶음으로 그룹화된다. 하 소뇌 다리는 전정 핵, 척수 및 덮개로부터 구심성 섬유로부터 입력을 받는다. 하 소뇌 다리의 출력은 원심성 섬유를 통해 전정 핵 및 그물 형성으로 이루어진다. 소뇌 전체는 하 소뇌 다리를 통해 하 올리브 핵으로부터 조절 입력을 받는다.[6]

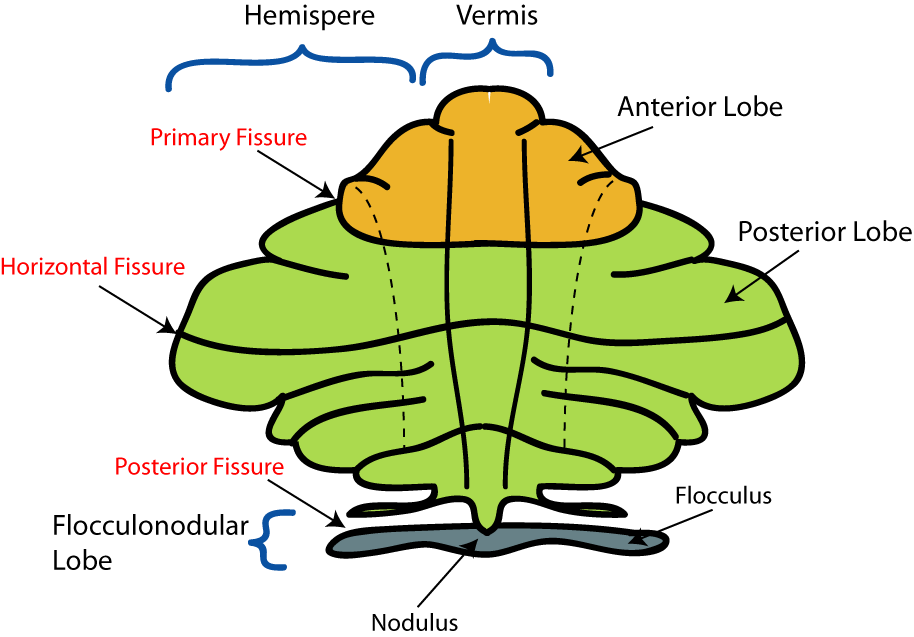

표면 외관을 기준으로 소뇌 내에서 세 개의 엽을 구별할 수 있다. 앞엽, 뒤엽, 소편결절엽이다. 이 엽들은 소뇌를 머리에서 꼬리 방향(인간의 경우 위에서 아래)으로 나눈다. 그러나 기능 측면에서 내측에서 외측 방향으로 더 중요한 구분이 있다. 독특한 연결과 기능을 가진 소편결절엽을 제외하고, 소뇌는 기능적으로 척수소뇌라고 불리는 내측 구역과 대뇌소뇌라고 불리는 더 큰 외측 구역으로 나눌 수 있다.[55] 정중선을 따라 돌출된 좁은 조직 띠를 소뇌 벌레라고 한다.[55]

가장 작은 영역인 소편결절엽은 종종 전정소뇌라고 불린다. 진화적 관점에서 가장 오래된 부분(고소뇌)이며 주로 균형과 공간적 방향 감각에 관여한다.

2. 1. 소뇌 겉질의 층

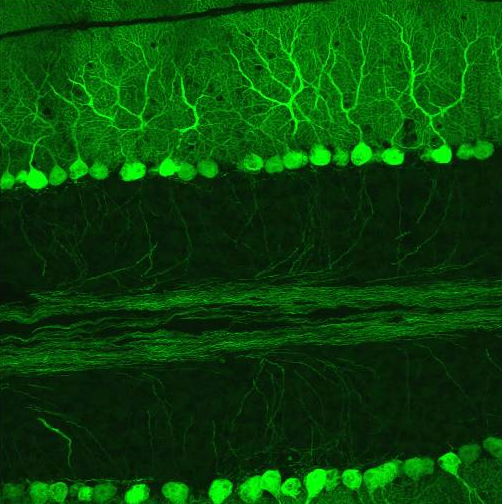

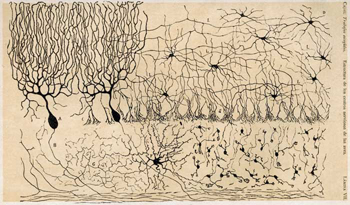

소뇌 겉질은 대뇌 겉질과는 매우 다르게 뚜렷하게 3층으로 나누어진다. 아래에서부터 차례대로 과립층, 푸르키녜 세포층(조롱박층), 분자층이다.

소뇌 겉질의 각 층에는 특징적인 세포들이 존재하며, 이들은 복잡한 신경 회로를 형성하여 소뇌의 기능을 수행한다. 소뇌 겉질의 신경 회로는 운동 조절, 균형 유지, 학습 등에 중요한 역할을 한다.

2. 1. 1. 분자층

분자층은 소뇌 피질 가장 바깥에 위치하며, 과립세포들의 축삭인 평행섬유(parallel fiber)로 덮여있다. 평행섬유는 푸르키네 세포와 골지 세포의 가지돌기에 글루타민산 시냅스를 형성한다.[1] 또한, 분자층에는 바구니 세포와 성상세포가 존재하며, 이 세포들의 가지돌기는 푸르키네 세포와 같이 소뇌피질에 수직으로 뻗어있어 과립세포의 축삭들과 글루타민산 시냅스를 형성한다.[1]

바구니 세포와 성상 세포는 각각 푸르키네 세포의 축삭 및 세포체와 푸르키네 세포의 가지돌기에 GABA 시냅스를 형성한다. 하나의 바구니세포는 소뇌피질의 횡단면에서 10개 정도의 푸르키네 세포와 신경접합을 이룰 수 있다. 성상세포들은 자기들끼리 GABA 시냅스를 형성한다.[1]

분자층은 소뇌 피질이 정보 처리를 수행하는 중요한 층으로, 잘 발달된 푸르키니에 세포의 수상돌기 외에 바구니 세포와 별 모양 세포, 두 종류의 억제성 개재 뉴런이 있다.[2] 과립 세포의 축삭도 있으며, 소엽의 장축에 평행하게 주행하기 때문에 '''평행 섬유'''라고 불린다.[2] 공간적으로 극성을 갖는 푸르키니에 세포의 수상돌기는 전후 방향으로는 잘 뻗어 있지만, 내측-외측 방향으로는 아주 좁은 범위로만 뻗어 있다.[2] 평행 섬유는 내측-외측 방향으로 뻗어 있기 때문에, 푸르키니에 세포의 수상돌기에 대해 직각 방향이 된다.[2] 따라서 개별 과립 세포는 다수의 푸르키니에 세포 각각과 소수의 시냅스를 형성할 수 있지만, 그 축삭이 상행하여 분자층에 이를 때에는, 소수의 푸르키니에 세포와 더 밀접하게 시냅스 결합을 형성한다.[2]

대뇌 피질과 마찬가지로 소뇌 피질도 층에 강조된 변화를 보인다. 푸르키니에 세포의 변화가 중심이 되는 경우가 많으며, 변성 질환에서는 소뇌 배측부에서 충부와 방충부 반구에 병변이 강조되는 경향이 있다.[3]

분자층은 HE 염색에서는 에오신에 염색되는 미세한 그물 모양의 뉴로필과 소형의 바구니 세포, 별 모양 세포로 구성된다. 푸르키니에 세포의 수상 돌기나 과립 세포의 축삭은 도은 염색으로 확인 가능하다. 분자층 고유의 질환은 알려져 있지 않다.[4] 푸르키니에 세포층이나 과립 세포층에 변화가 생기면 분자층에서 아스트로글리아가 조성되는 경우가 많다. 푸르키니에 세포의 수상 돌기가 국소적으로 부풀어 돌기가 뻗어 있는 것처럼 보이는 선인장 (cactus)이 관찰될 수도 있다. 선인장은 대사성 질환이나 발달 장애로 유명하지만 다계통 위축증, 피질성 소뇌 위축증, CJD 등에서 관찰되며 질환 특이성은 없다.[4]

2. 1. 2. 조롱박층 (푸르키네세포층)

조롱박세포(푸르키네세포)층은 과립층 바로 바깥쪽에 위치하며, 소뇌 피질에서 눈에 띄는 조롱박 세포의 세포체들이 자리한다. 지름 15-20μm의 세포체가 푸르키네세포층에 늘어서 있고, 여기서 나오는 축삭(원심성)은 피질에서 나와 소뇌핵으로 향하는데, 이것이 소뇌 피질에서 소뇌핵으로의 유일한 신경섬유이다.[1] 푸르키네세포의 수상돌기는 가늘게 가지가 갈라지면서 부채꼴로 퍼져 분자층으로 뻗어나간다.[1] 여기서 올리브핵에서 뻗어나온 등정섬유들이 각 푸르키네세포마다 하나씩 붙어 글루타민산 시냅스를 형성하고 수상돌기를 따라 계속 시냅스를 형성해가며 분자층으로 올라간다.[1] 또한, 분자층의 바구니세포로부터 뻗은 축삭이 푸르키네세포 축삭의 첫번째 마디와 세포체를 바구니처럼 감싸면서 GABA 시냅스를 형성한다.[1]

중간 부분의 푸르키네세포층은 소뇌의 출력층이며, 세포체의 지름이 50~80μm나 되는 푸르키네세포가 한 층으로 배열되어 있다.[2] 푸르키네세포는 위쪽으로 부채꼴 모양으로 펼쳐진 수상돌기를 분자층으로 뻗어, 흥분성 및 억제성 개재 뉴런으로부터의 입력과 소뇌로의 주요 구심성 섬유인 등반 섬유로부터의 입력을 받는다.[2] 푸르키네세포는 소뇌 피질을 대표하는 통합적 뉴런이며, 소뇌로부터의 출력 신호를 발하는 유일한 신경 세포이다.[2] 그 세포체로부터 수상돌기라고 불리는 돌기가 분자층으로 뻗어 수백 개의 분지를 갖는다.[2] 수상돌기의 뻗는 방식은 평면적이며, 인접한 수상돌기가 평행하게 겹쳐지는 구조를 이룬다.[2] 과립세포에서 뻗어 나오는 평행섬유와 직각으로 교차한다.[2] 푸르키네세포는 GABA 작용성이며, 심부 소뇌핵 및 뇌간의 전정 신경핵과 억제성 시냅스를 형성한다.[2] 하나의 푸르키네세포가 약 10만~20만 개의 평행 섬유로부터 흥분성 자극을 받는다.[2]

대뇌 피질과 마찬가지로 소뇌 피질도 층에 강조된 변화를 보인다.[3] 푸르키니에세포의 변화가 중심이 되는 경우가 많으며, 변성 질환에서는 소뇌 배측부에서 충부와 방충부 반구에 병변이 강조되는 경향이 있다.[3] 분자층 하단에는 큰 플라스크 모양의 세포가 1열로 늘어선 푸르키니에 세포층이 있다.[4] 그 수상 돌기는 분자층 안에서 부채처럼 평면적으로 갈라진다.[4] 그 면은 소뇌 회에 대해 거의 직각이다.[4]

푸르키니에 세포는 허혈에 매우 취약한 세포이므로, 사후 변화나 사전기의 부종인지 구별하기 위해 베르그만 글리아(소뇌의 아스트로글리아)의 증식을 확인한다.[4] 사후 변화나 사전기의 부종에서는 푸르키니에 세포층이 해면상으로 이탈하고, 푸르키니에 세포는 소실되어 있지만, 아스트로글리아의 반응은 보이지 않는다.[4] 푸르키니에 세포의 세포체는 분자층에 있는 바구니 세포의 돌기에 의해 둘러싸여 있다.[5] 정상에서는 그 외의 신경 섬유도 동시에 염색되기 때문에 바스켓 부분은 알기 어렵지만 푸르키니에 세포가 탈락하면 empty baskets라는 소견으로 확인할 수 있다.[5]

토르페도는 푸르키니에 세포의 가장 근위부의 축삭에 생긴 스페로이드이며 과립 세포층 내에서 관찰된다.[5] 푸르키니에 세포의 장애를 시사하는 소견이지만 질환 특이성은 없다.[5] 다계통 위축증에서는 다수 관찰되는 경우가 있지만 유전성 척수소뇌 변성증에서는 드물게 나타난다.[5]

피질성 소뇌 위축증은 병리학적으로 하 올리브 핵-소뇌 충부라는 등상 섬유계에 국한되는 병변을 보인다.[6] 다계통 위축증이나 마차도-조셉병에서는 주된 병변이 소뇌로 입력되는 이끼모양섬유계의 변성이라는 점, 병변이 그 외에도 여러 부위에서 관찰된다는 점이 피질성 소뇌 위축증과 다르다.[6] 또한 알코올성 소뇌 위축증이나 자가면역성 소뇌 실조증이나 수반 종양성 신경 증후군에서는 병소가 불연속적이거나 해부학적인 부위와 무관한 병변의 강약이 관찰된다.[6]

2. 1. 3. 과립층

과립층은 소뇌 피질의 가장 안쪽 부분으로, 이끼섬유를 통해 외부로부터 입력 신호를 받는 곳이다. 이 층의 가장 큰 특징은 지름 5~8um 정도의 작은 과립 세포들이 밀집되어 있다는 것이다. 과립 세포는 핵막 주위에 염색과립을 가지고 있어서 소뇌 피질을 염색하면 매우 진하게 염색된다. 이 과립세포들의 수는 매우 많아 인간의 경우 중추신경계의 신경세포들 중 50% 이상을 차지한다. 과립세포의 축삭은 과립층에서 수직으로 상승하여 분자층까지 들어간 후 여기서 2갈래로 갈라져 소뇌 피질의 평행 방향으로 뻗어 평행섬유를 이룬다. 이 외에도 골지 세포, 홑극솔 세포, 루가로 세포들이 존재하여 신경망을 형성한다.

구체적으로, 이끼섬유는 과립 세포, 홑극솔 세포, 골지 세포에 글루타민산이 전달물질인 시냅스를 형성하며, 홑극솔 세포는 다시 과립세포에 다시 글루타민산 시냅스를 형성한다. 골지 세포 또한 역시 과립 세포에 감마 아미노뷰티르산(GABA)을 신호물질로 하는 시냅스를 형성한다. 루가로 세포는 푸르키네 세포로부터 GABA 입력을 받고 다시 골지 세포에 축삭을 보내 GABA 시냅스를 형성한다.

가장 깊숙한 과립층은 입력층으로, 방대한 수(약 1,000억 개)의 과립 세포가 있다. 과립 세포는 염색 절편 표본에서 작고 조밀하게 배열된 진하게 염색된 핵으로 보인다. 과립층에는 소수의 큰 골지 세포도 있으며, 일부 소뇌 영역에는 소수의 루가로 세포, 단극 붓 세포, 샹들리에 세포 등의 뉴런도 있다.[1] 사람의 소뇌에는 600~800억 개의 과립 세포가 존재하며, 이는 뇌와 척수에 있는 전체 신경 세포의 무려 70%를 차지한다.[1]

과립 세포층은 피질 중에서 가장 두껍게 보이는 층이다. 원형으로 크로마틴이 풍부한 소형의 세포핵이 밀집되어 있기 때문에, HE 염색 표본의 약 확대 상에서는 과립층 전체가 청자색으로 보인다. 과립 세포가 탈락하는 경우에는 백질 쪽에서부터 소실되는 경우가 많다.[2]

2. 2. 세포 구성

소뇌는 다리뇌(숨뇌, pons) 등쪽의 제4뇌실에 들씌워지듯이 존재하는 큰 구조로, 겉질(소뇌 겉질), 속질, 소뇌핵으로 구성되어있다. 소뇌 겉질은 신경 세포 집단으로 이루어져 있으며, 속질은 신경 섬유 다발로, 소뇌핵은 신경 세포 덩어리로 구성된다.

소뇌 피질은 3개의 층으로 구분된다.

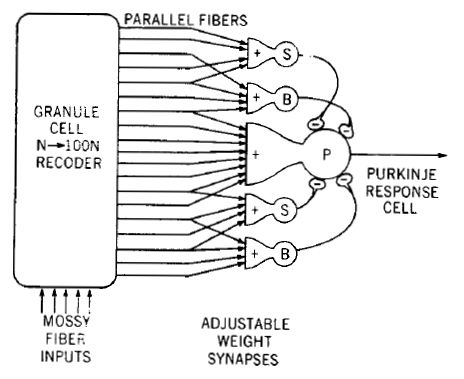

소뇌 회로에는 이끼 섬유와 등반 섬유(소뇌 외부에서 들어옴), 평행 섬유 (과립 세포의 축삭)를 통해 두 가지 주요 경로가 있으며, 결국 심부 소뇌 핵에서 끝난다.[20]

분자층에서 평행섬유는 전화선 다발처럼 푸르키네 세포의 가지돌기에 수직으로 걸려 있다. 평행섬유는 약 220개의 푸르키네 세포를 통과하고 각 푸르키네 세포는 30만~40만 개의 평행섬유에 의해 관통된다.

소뇌 피질의 각 부분은 동일한 소수의 신경 요소로 구성되어 있으며, 고도로 정형화된 기하학적 구조로 배열되어 있다. 중간 수준에서 소뇌와 그 보조 구조는 "마이크로존" 또는 "마이크로구획"이라고 하는 수백 또는 수천 개의 독립적으로 기능하는 모듈로 분리될 수 있다.

소뇌의 세포 구성에 대한 더 자세한 내용은 다음과 같다.

2. 2. 1. 푸르키네 세포 (조롱박 세포)

푸르키네 세포(조롱박 세포)는 분자층과 과립층 사이에 위치하며, 가지돌기는 세포체에서 시작하여 소뇌 피질 표면까지 뻗어 있다. 폭은 약 30μm, 직경은 약 70μm이며, 약 180,000개의 가지돌기 가시(spine)를 가지고 있어 수용 면적이 매우 넓다. 사람의 푸르키네 세포는 약 15X106개로 추정된다.푸르키네 세포의 축삭은 측지를 내어 골지세포나 바구니세포의 가지돌기와 시냅스 결합을 한다. 특히 충부(vermis)에서 나오는 축삭은 전정신경외측핵에 도달하기도 한다.

푸르키녜 세포층은 소뇌의 출력층이며, 세포체의 지름이 50~80μm나 되는 푸르키녜 세포가 한 층으로 배열되어 있다. 푸르키녜 세포는 위쪽으로 부채꼴 모양으로 펼쳐진 수상돌기를 분자층으로 뻗어, 흥분성 및 억제성 개재 뉴런으로부터의 입력과 소뇌로의 주요 구심성 섬유인 등반 섬유로부터의 입력을 받는다. 푸르키녜 세포는 소뇌 피질을 대표하는 통합적 뉴런이며, 소뇌로부터의 출력 신호를 발하는 유일한 신경 세포이다. 그 세포체로부터 수상돌기라고 불리는 돌기가 분자층으로 뻗어 수백 개의 분지를 갖는다. 수상돌기의 뻗는 방식은 평면적이며, 인접한 수상돌기가 평행하게 겹쳐지는 구조를 이룬다. 과립 세포에서 뻗어 나오는 평행 섬유와 직각으로 교차한다. 푸르키녜 세포는 GABA 작용성이며, 심부 소뇌핵 및 뇌간의 전정 신경핵과 억제성 시냅스를 형성한다. 하나의 푸르키녜 세포가 약 10만~20만 개의 평행 섬유로부터 흥분성 자극을 받는다.[109]

대뇌 피질과 마찬가지로 소뇌 피질도 층에 강조된 변화를 보인다. 푸르키니에 세포의 변화가 중심이 되는 경우가 많으며, 변성 질환에서는 소뇌 배측부에서 충부와 방충부 반구에 병변이 강조되는 경향이 있다.

;푸르키니에 세포층

분자층 하단에는 큰 플라스크 모양의 세포가 1열로 늘어선 푸르키니에 세포층이 있다. 그 수상 돌기는 분자층 안에서 부채처럼 평면적으로 갈라진다. 그 면은 소뇌 회에 대해 거의 직각이다. 푸르키니에 세포는 허혈에 매우 취약한 세포이므로, 사후 변화나 사전기의 부종인지 구별하기 위해 베르그만 글리아(소뇌의 아스트로글리아)의 증식을 확인한다. 사후 변화나 사전기의 부종에서는 푸르키니에 세포층이 해면상으로 이탈하고, 푸르키니에 세포는 소실되어 있지만, 아스트로글리아의 반응은 보이지 않는다.

푸르키니에 세포의 세포체는 분자층에 있는 바구니 세포의 돌기에 의해 둘러싸여 있다. 정상에서는 그 외의 신경 섬유도 동시에 염색되기 때문에 바스켓 부분은 알기 어렵지만 푸르키니에 세포가 탈락하면 empty baskets라는 소견으로 확인할 수 있다. 토르페도는 푸르키니에 세포의 가장 근위부의 축삭에 생긴 스페로이드이며 과립 세포층 내에서 관찰된다. 푸르키니에 세포의 장애를 시사하는 소견이지만 질환 특이성은 없다. 다계통 위축증에서는 다수 관찰되는 경우가 있지만 유전성 척수소뇌 변성증에서는 드물게 나타난다.

피질성 소뇌 위축증은 병리학적으로 하 올리브 핵-소뇌 충부라는 등상 섬유계에 국한되는 병변을 보인다. 다계통 위축증이나 마차도-조셉병에서는 주된 병변이 소뇌로 입력되는 이끼 모양 섬유계의 변성이라는 점, 병변이 그 외에도 여러 부위에서 관찰된다는 점이 피질성 소뇌 위축증과 다르다. 또한 알코올성 소뇌 위축증이나 자가면역성 소뇌 실조증이나 수반 종양성 신경 증후군에서는 병소가 불연속적이거나 해부학적인 부위와 무관한 병변의 강약이 관찰된다.

2. 2. 2. 골지 세포

골지세포는 과립층의 표층 가까이에 있으며, 모든 방향으로 긴 방사상의 가지돌기를 뻗고 있다. 이 가지돌기의 대부분은 분자층으로 들어가지만, 일부는 과립층에만 존재하기도 한다. 골지세포의 축삭은 세포체의 아래 부분에서 시작하여, 세포체에서 나오자마자 미세하게 분지하여 빽빽한 섬유 묶음을 이루어 과립층에 분포한다. 골지세포의 축삭은 이끼섬유와 함께 과립세포의 가지돌기에 시냅스 결합하여 소뇌사구체를 형성한다. 골지세포로 들어가는 흥분성 신호는 주로 분자층의 평행섬유와 푸르키네 세포의 축삭곁가지에 의해 전달된다.[109]2. 2. 3. 과립 세포와 이끼 섬유

과립세포는 중추신경계에서 가장 작은 신경세포이며, 소뇌피질의 가장 깊은 층인 과립층에 무수히 밀집해 있다. 직경은 5~7μm이고 핵은 원형으로 염색이 잘 되며 얇은 세포질층에 둘러싸여 있다. 각 과립세포는 4~7개의 가지돌기를 방사상으로 펼치고 있다. 가지돌기의 갈고리 모양 종말부는 소뇌 사구체에 들어가 이끼섬유와 시냅스 연결한다.이끼 섬유는 각 20~30개의 사구체에 가지를 보내며, 각 사구체는 약 15개의 다른 과립세포로부터 가지돌기를 받는다. 따라서 각 이끼섬유는 적어도 300개의 과립세포와 연결된다. 사람의 소뇌에서 이끼섬유의 총 수는 2억 개로 추정된다.[20] 이끼 섬유는 과립 세포와 심부 소뇌 핵의 세포와 흥분성 시냅스를 형성한다. 과립층 내에서 이끼섬유는 ''로제트''라고 불리는 일련의 팽대부를 생성한다. 이끼섬유와 과립 세포의 수상돌기 사이의 접촉은 사구체라고 불리는 구조 내에서 일어난다. 각 사구체는 중심에 이끼섬유 로제트를 가지고 있으며, 최대 20개의 과립 세포 수상돌기 갈고리가 이에 접촉한다. 골지 세포의 종말은 구조로 침투하여 과립 세포의 수상돌기에 억제성 시냅스를 형성한다. 전체 어셈블리는 신경교 세포의 외피로 둘러싸여 있다.[20] 각 이끼섬유는 여러 소뇌 잎으로 측지(collateral branches)를 보내 총 20~30개의 로제트를 생성한다. 따라서 단일 이끼섬유는 약 400~600개의 과립 세포와 접촉한다.[20]

과립세포의 축삭은 분자층으로 수직으로 올라가 두 갈래로 나뉜다. 나뉜 가지는 평행섬유(parallel fiber)가 되어 소뇌이랑의 장축에 평행하게 2~3mm 뻗어있다. 과립층 깊은 곳에 있는 과립세포의 축삭은 분자층의 심부에서 갈라져 푸르키니에 세포 가지돌기의 가까운 부위의 가지돌기극과 시냅스 결합한다.

2. 2. 4. 바구니 세포와 성상세포

바구니세포와 성상세포는 분자층에 있으며, 이들 세포의 가지돌기는 푸르키니에 세포의 가지돌기와 마찬가지로 시상면에 분포한다. 축삭은 세포체의 아래에서 시작하여 시상면으로 푸르키네 세포의 가지돌기 분지와 평행하게 갈라져 위치한다. 바구니 세포의 축삭은 세포체에서 약간 떨어진 곳에서 하행지를 내고 이들은 많은 시냅스로 푸르키네 세포에 종지하지만, 이보다 먼저 푸르키네 세포 축삭을 바구니 모양으로 둘러싼다.[109]하나의 바구니 세포 축삭은 시상방향으로 달려서 약 12개의 푸르키네 세포와 결합하고 이것과 수직방향으로 2~3개의 푸르키네 세포와 결합한다. 그러므로 바구니세포는 분자층의 심부에 있는 특수화된 성상세포로 볼 수 있다.[109]

2. 2. 5. 등정섬유

오름섬유는 뇌줄기(brainstem)와 반대편 아래올리브핵(inferior olivary nucleus)을 통하여 푸르키네 세포로 신호를 전달한다. 오름섬유는 소뇌피질로 들어가기 전 약 10개의 가지로 나누어져 푸르키네 세포의 가지돌기와 수백 개의 시냅스를 형성한다.[109] 푸르키네 세포는 또한 올리브하핵으로부터 올림섬유를 통해 뇌간의 반대편에서 입력을 받는다. 올리브하는 숨뇌에 위치하며 척수, 뇌간 및 대뇌피질로부터 입력을 받지만, 출력은 전적으로 소뇌로 향한다.[20]올림섬유는 소뇌 피질로 들어가기 전에 심부 소뇌 핵에 곁가지를 내고, 각 가지는 하나의 푸르키네 세포에 입력을 제공하는 약 10개의 종말 가지로 분기된다.[20] 10만 개 이상의 평행 섬유로부터의 입력과는 대조적으로, 각 푸르키네 세포는 정확히 하나의 올림 섬유로부터 입력을 받는다. 그러나 이 단일 섬유는 푸르키네 세포의 수상돌기를 "타고" 감싸면서 최대 300개의 시냅스를 형성한다.[20] 순 입력은 매우 강력하여 올림 섬유의 단일 활동 전위가 푸르키네 세포에서 확장된 복합 스파이크를 생성할 수 있다. 진폭이 감소하는 일련의 여러 스파이크가 연이어 발생한 후 활동이 억제되는 일시 중지. 올림 섬유 시냅스는 세포체와 근위 수상돌기를 덮고 있으며, 이 영역에는 평행 섬유 입력이 없다.[20]

올림 섬유는 낮은 속도로 발화하지만, 단일 올림 섬유 활동 전위는 표적 푸르키네 세포에서 여러 활동 전위의 버스트(복합 스파이크)를 유도한다. 푸르키네 세포에 대한 평행 섬유와 올림 섬유 입력의 대조 (한 유형은 10만 개 이상, 다른 유형은 정확히 하나)는 아마도 소뇌 해부학의 가장 도발적인 특징이며, 많은 이론적 토대를 마련했다.

올림섬유의 기능은 소뇌에 관한 가장 논쟁적인 주제이다. 마르와 앨버스를 따라 올림 섬유 입력이 주로 교육 신호 역할을 한다고 주장하는 한 학파와, 그 기능이 소뇌 출력을 직접적으로 형성하는 것이라고 주장하는 다른 학파가 있다. 두 견해 모두 수많은 출판물에서 자세히 설명되었다. 한 리뷰에서는 "올림 섬유의 기능에 대한 다양한 가설을 종합하려 할 때, 에셔의 그림을 보는 듯한 느낌이 든다. 각 관점은 특정 발견들을 설명하는 것처럼 보이지만, 서로 다른 관점들을 결합하려고 시도하면 올림 섬유가 무엇을 하는지에 대한 일관된 그림이 나타나지 않는다. 대부분의 연구자에게 있어 올림 섬유는 운동 수행의 오류를, 통상적인 발화 빈도 변조 방식 또는 '예상치 못한 사건'의 단일 발표로 신호를 보낸다. 다른 연구자에게는, 그 메시지는 올림 섬유 집단의 앙상블 동기화와 리듬성에 있다."라고 하였다.[22]

등반 섬유는 연수의 하올리브핵에서 시작된다. 하올리브핵으로의 입력은 척수(척수올리브로), 운동야, 상구, 전정핵, 삼차 신경핵, 피개전야 등 매우 다양하다. 말초와 대뇌 피질로부터 감각성 정보와 운동성 정보가 전달된다. 하올리브핵에서 하소뇌각을 형성하여 등반 섬유가 된다. 등반 섬유라는 명칭은 개별 섬유가 포도 덩굴이 나무에 감기듯이 하여 푸르키네 세포의 세포체부와 근위 수상돌기를 둘러싸고 다수의 시냅스를 형성하고 있는 데서 유래한다. 한 개의 등반 섬유는 1~10개의 푸르키네 세포와 시냅스를 형성하지만, 1개의 푸르키네 세포는 1개의 등반 섬유와만 시냅스를 형성한다. 등반 섬유는 하올리브핵의 주기적인 활동을 푸르키네 세포의 전후 방향으로 출력한다. 평행 섬유에 의한 체성 감각의 위치 정보의 좌우 방향의 입력과, 등반 섬유에 의한 시간적 정보의 전후 방향의 입력으로부터 푸르키네 세포에서 협응 운동의 시공간적 제어가 이루어진다고 생각된다.[102]

3. 신경 회로

소뇌의 신경 회로는 크게 구심성 회로와 원심성 회로로 나뉜다.

소뇌로 들어오는 신경 섬유는 아래소뇌다리, 중간소뇌다리, 위소뇌다리를 통해 들어오며, 주로 아래소뇌다리와 중간소뇌다리를 통해 들어온다. 소뇌로 들어오는 주요 구심성 섬유로는 이끼 섬유와 등반 섬유가 있다. 이들은 모두 소뇌의 뉴런과 흥분성 시냅스를 형성하지만, 소뇌 피질의 서로 다른 층에 위치하며, 푸르키녜 세포에 서로 다른 발화 패턴을 유발하여 다른 기능을 담당하는 것으로 생각된다.

소뇌 피질에서 나가는 모든 원심성 회로는 푸르키네 세포의 축삭을 통해서 나간다. 소뇌 피질에서 나가는 원심성 섬유는 적핵, 시상, 전정 복합체, 망상체와 연결되어 있다.

소뇌 심부 핵은 소뇌 중심부의 백질 내에 위치한 회백질 덩어리이다. 이들은 인접한 전정 핵을 제외하면 소뇌에서 유일한 출력원이다. 이들 핵은 이끼 섬유와 덩굴 섬유로부터 측부 투사를 받으며, 소뇌 피질의 푸르키네 세포로부터 억제성 입력을 받는다. 네 개의 핵(치상핵, 구상, 전핵, 지붕)은 각각 뇌와 소뇌 피질의 다른 부분과 통신한다.

3. 1. 구심성 회로 (Afferent pathway)

소뇌로 들어오는 신경 섬유는 아래소뇌다리, 중간소뇌다리, 위소뇌다리를 통해 들어오며, 주로 아래소뇌다리와 중간소뇌다리를 통해 들어온다. 소뇌로 들어오는 주요 구심성 섬유로는 이끼 섬유와 등반 섬유가 있다. 이들은 모두 소뇌의 뉴런과 흥분성 시냅스를 형성하지만, 소뇌 피질의 서로 다른 층에 위치하며, 푸르키네 세포에 서로 다른 발화 패턴을 유발하여 다른 기능을 담당하는 것으로 생각된다.- '''이끼 섬유(mossy fiber)''': 주로 뇌교핵에서 시작하여 반대쪽 대뇌피질로부터 정보를 전달하지만, 척수소뇌로에서 시작하여 같은 쪽 척수로부터 정보를 전달하는 것도 있다.

- '''등반 섬유(climbing fiber)''': 하올리브핵에서 유래하며, 푸르키네 세포 수상돌기 하나당 한 개씩 흥분성 시냅스를 형성한다.

뇌교는 주로 대뇌 피질, 특히 전두엽과 두정엽으로부터 운동에 관한 입력을 받는다(피질교뇌로). 뇌교의 축삭은 소뇌 다리의 큰 부풀음이 되어, 덩굴섬유가 되어 반대쪽의 소뇌 피질에 투사되어 대뇌 피질로부터의 정보와 말초로부터의 감각 정보를 소뇌에 전달한다. 덩굴섬유는 과립층의 과립 세포의 수상돌기와 흥분성 시냅스를 형성한다. 1개의 과립 세포는 소수의 덩굴섬유로부터만 입력을 받지만, 과립 세포의 축삭인 평행 섬유는 긴 거리를 주행하기 때문에, 개개의 덩굴섬유가 다수의 푸르키네 세포에 정보를 전달하게 된다. 덩굴섬유의 입력은 많은 세포에 수렴하고 있다. 이는 1개의 푸르키네 세포가 20~100만 개의 과립 세포의 축삭과 시냅스를 형성하고 있기 때문이다. 덩굴 세포는 체성 감각 정보를 평행 섬유를 통해 생체의 좌우 방향으로 전달하는 기능이 있다.

소뇌로부터의 출력 신호 대부분은 소뇌핵을 거치는데, 푸르키네 세포에 의한 전정 신경핵의 직접 억제는 중요한 예외 경로이다.

3. 1. 1. 다리뇌소뇌로 (corticopontocerebellar pathway)

대뇌 피질의 이마엽, 두정엽, 측두엽, 뒤통수엽에서 나온 신경세포는 대뇌부챗살과 속섬유막을 거쳐 다리뇌핵(pontine nuclei)에 이르는 피질교뇌 섬유(corticopontine fiber)를 형성한다. 이 다리뇌소뇌로는 중소뇌각을 통해 소뇌로 들어가는 주요 입력 섬유 중 하나이며, 다리핵에서 나온 신경 섬유는 다리에서 교차하여 반대쪽 중소뇌각을 지나 반대쪽 소뇌 반구와 연결된다.[110]3. 1. 2. 올리브소뇌로 (crebro-olivocerebellar pathway)

대뇌 피질의 이마엽, 두정엽, 측두엽, 뒤통수엽의 신경세포에서 시작된 피질올리브 섬유(cortico-olivary fiber)는 방사관(corona radiata)과 내포(internal capsule)를 거쳐 소뇌 양쪽에 있는 올리브핵에 도착한다.[110]소뇌에 입력 신호를 보내는 경로에는 '''이끼 섬유'''와 '''등상 섬유'''가 있는데, 등상 섬유는 하올리브핵에서 유래한다. 등상 섬유는 푸르키네 세포 수상돌기 하나당 한 개씩 흥분성 시냅스를 형성한다.[102]

3. 1. 3. 그물소뇌로 (cerebroreticulocerebellar pathway)

대뇌 피질 중 감각 영역에 존재하는 신경세포, corticoreticular 섬유가 연수의 정중곁그물핵(paramedian reticular nucleus)과 가쪽그물핵(lateral reticular nucleus)으로부터 소뇌의 양쪽에 존재하는 아래소뇌다리 핵 (inferior olivary nuclei)으로 들어온다.[110]3. 2. 원심성 회로

소뇌 피질에서 나가는 모든 원심성 회로는 푸르키네세포의 축삭을 통해서 나간다. 소뇌 피질에서 나가는 원심성 섬유는 적핵, 시상, 전정 복합체, 망상체와 연결되어 있다.소뇌 심부 핵은 소뇌 중심부의 백질 내에 위치한 회백질 덩어리이다. 이들은 인접한 전정 핵을 제외하면 소뇌에서 유일한 출력원이다. 이들 핵은 이끼 섬유와 덩굴 섬유로부터 측부 투사를 받으며, 소뇌 피질의 푸르키네 세포로부터 억제성 입력을 받는다. 네 개의 핵(치상핵, 구상, 전핵, 지붕)은 각각 뇌와 소뇌 피질의 다른 부분과 통신한다. (구상 핵과 전핵은 사이핵으로 함께 언급된다.) 지붕 핵과 사이 핵은 소뇌와 연결되어 있다. 포유류에서 다른 핵보다 훨씬 큰 치상핵은 얇고 꼬인 회백질 층으로 형성되며, 소뇌 피질의 측면 부분과 독점적으로 통신한다. 소엽결절엽의 소엽은 심부 핵으로 투사되지 않으며, 대신 전정 핵으로 출력을 보낸다.

심부 핵의 뉴런 대부분은 큰 세포체와 반경 약 400um의 구형 수상 돌기를 가지고 있으며, 신경 전달 물질로 글루탐산을 사용한다. 이들 세포는 소뇌 외부의 다양한 표적으로 투사한다. 이들과 섞여 있는 소수의 작은 세포는 신경 전달 물질로 가바(GABA)를 사용하며, 덩굴 섬유의 근원인 하올리브 핵으로만 투사한다. 따라서 핵-올리브 투사는 덩굴 섬유의 핵으로의 흥분성 투사에 맞춰 억제성 피드백을 제공한다. 각 작은 핵 세포 덩어리가 덩굴 섬유를 보내는 동일한 올리브 세포 덩어리로 투사한다는 증거가 있으며, 두 방향 모두에서 강력하고 일치하는 지형이 존재한다.

푸르키네 세포 축삭이 심부 핵 중 하나로 들어가면 분기되어 크고 작은 핵 세포 모두와 접촉하지만, 접촉하는 세포의 총 수는 약 35개에 불과하다 (고양이의 경우). 반대로, 단일 심부 핵 세포는 약 860개의 푸르키네 세포로부터 입력을 받는다 (역시 고양이의 경우).

3. 2. 1. 둥근쐐기적색로 (Globose-Emboliform-rubal pathway)

소뇌의 둥근핵과 쐐기핵(마개핵)에서 나오는 축삭은 위소뇌다리(superior cerebellar peduncle)를 지나 적색핵에서 연접 결합을 한다.[102]- 중위핵 → 반대측 적색핵 대세포부 → 교차성 적핵 연수로, 적핵척수로

- 외측핵 → 반대측 적색핵 → 비교차성 적핵하올리브핵

3. 2. 2. 치아시상로 (Dentothalamic pathway)

치상핵에서 나오는 원심성섬유는 상소뇌각을 통해 소뇌를 지나 적핵의 바로 옆을 상행해서 시상에서 연접하고 일부는 적핵에 연접 결합한다.[86] 상행섬유는 대부분에서 하행성 측지가 기시해 뇌간 피개부를 하행에서 피개부의 망상체, 특히 정중방망상핵과 연접 결합한다.[86] 상행섬유군의 대부분은 시상 외측 또는 전복측핵과 연접 결합하고 대뇌피질 제 4, 6영역으로 투사된다.[86]3. 2. 3. 꼭지안뜰로 (Fastigial Vestibular pathway)

실정핵(꼭지핵)의 저부에서 나오는 섬유군은 정중선을 교차한 후 위소뇌다리 주위를 돌아 하행성 섬유는 반대측의 전정신경핵이나 뇌간망상체(그물체)에 연접 결합을 한다.[1]3. 2. 4. 꼭지그물로 (Fastigial Reticular pathway)

실정핵(꼭지핵)의 저부에서 나오는 섬유군은 정중선을 교차한 후 상소뇌 각 주위를 돌아 상행 섬유는 시상에 도달하여 연접 결합을 한다.[1]4. 기능

소뇌의 주요 기능은 지각과 운동 기능의 통합이며, 평형, 근긴장, 수의근 운동 조절 등을 담당한다. 소뇌가 손상되면 운동이나 평형 감각에 이상이 생겨 정밀한 운동을 할 수 없거나 술에 취한 듯한 비틀거리는 보행을 할 수 있다.[99] 과거에는 고차 뇌 기능과는 관계가 없고, 주로 운동을 정교하게 수행하기 위한 조절 기관으로 여겨졌으나, 최근 연구에 따르면 소뇌는 언어, 주의력 등 고차 인지 기능에도 관여한다.[28][29] 알츠하이머병 환자의 경우, 두정 연합야와 측두 연합야가 기능하지 않음에도 불구하고 소뇌가 활발하게 활동하는 것이 확인되었는데, 이는 소뇌가 대뇌에서 잃어버린 정신적 기능을 어느 정도 대체하고 있음을 시사한다.[98]

소뇌는 운동 학습에 중요한 역할을 하며, 행동을 개시하기 전 학습된 미세 움직임을 조절하는 역할을 한다.[55] 겐지 도야는 소뇌가 많은 수의 독립적인 구조들로 구성되어 있고, 그 구조들이 기하학적이고 규칙적으로 이루어져 있어 동일한 연산작용을 수행한다고 주장했다. 그래서 소뇌는 감정, 행동과 같은 서로 다른 특성을 조절할 수 있다고 하였다.[29][37]

소뇌는 통증 처리에도 관여한다.[78][79] 소뇌는 내림차순의 피질-소뇌 경로와 오름차순의 척수-소뇌 경로로부터 통증 정보를 받으며, 이는 뇌교 핵과 하올리브핵을 통해 이루어진다.

4. 1. 운동 조절

소뇌의 기능은 행동장애 검사를 통해 밝혀졌다. 소뇌 손상 시 미세한 움직임 조절에 문제가 발생한다. 소뇌 손상 여부 검사 중에는 양팔을 옆으로 뻗은 후 양쪽 손가락이 만나는 시간을 측정하는 방법이 있다. 소뇌가 손상된 사람은 시간이 오래 걸리지만, 건강한 사람은 빠르게 손가락 끝이 닿는다.[55] 1990년대 이전에는 소뇌 기능이 운동에만 관련된 것으로 여겨졌으나, 이후 새로운 발견으로 인해 이러한 견해가 의문시되었다.[28][29]소뇌의 작용은 골격근 활동 조절이다. 어떤 운동을 할지, 어떤 근육을 어떻게 사용할지에 대한 계획은 대뇌 피질 전두엽(6영역)에서 세워지지만, 실제 운동 시작 후 계획대로 활동이 실현되도록 피드백 기구로 관여하는 것이 소뇌이다. 소뇌는 '추체 외로'라는 운동 명령 전달 경로에 관계한다.

이러한 조절은 크게 두 가지로 나눌 수 있다.

# 주로 내이의 평형 감각 기관에서 오는 정보를 받아들여 몸의 중력과의 관계, 운동에 의한 가속도 변화 등에 대처하여 적절한 반사 운동을 하도록 조절한다.

# 골격근에 의한 수의 운동 실행 시 근육 수축 정도나 각종 근육의 협력을 조절한다.

소뇌 피질에서 내보내는 명령은 소뇌핵을 통해 주로 간뇌나 중뇌로 보내져 추체 외로에 연락한다. 이는 제1경로보다 복잡하여, 다른 방면에서 정보가 개입할 여지를 남긴다. 소뇌핵은 대뇌 피질에도 간접적으로 연락하며, 조절 기구 일부는 의식할 수 있음을 나타낸다.

소뇌 기능 부전 동물과 인간은 손상된 소뇌 부분과 같은 신체 측면에서 운동 조절에 문제가 있다. 운동 활동을 생성할 수는 있지만 정밀성을 잃고 불규칙, 부조화, 잘못된 타이밍의 움직임을 보인다. 소뇌 기능 표준 검사는 팔 길이 목표물을 손가락 끝으로 뻗는 것이다. 건강한 사람은 손가락 끝을 빠르고 직선으로 움직이지만, 소뇌 손상자는 느리고 불규칙하게, 중간 수정이 많이 이루어지면서 뻗는다. 따라서 소뇌의 기본 기능은 움직임 시작이나 실행 결정이 아니라, 움직임의 세부 형태를 조정하는 것이다.[55]

겐지 도야(Kenji Doya)는 소뇌 기능이 영향을 미치는 행동 측면보다 수행하는 신경 계산 측면에서 가장 잘 이해된다고 주장했다. 소뇌는 독립적인 많은 모듈로 구성되어, 모두 동일한 기하학적 규칙적 내부 구조를 가지므로 동일 계산을 수행한다고 추정된다. 모듈의 입출력 연결이 운동 영역과 관련되면(많은 경우) 모듈은 운동 행동에 관여한다.[29][37]

소뇌는 뇌 신경 세포 대부분을 차지하며(1000억 개 이상), 주요 기능은 지각과 운동 기능 통합, 평형, 근긴장, 수의근 운동 조절 등이다. 소뇌 손상 시 운동, 평형 감각에 이상이 생겨 정밀 운동을 할 수 없거나 술 취한 듯 비틀거리는 보행을 한다. 소뇌는 운동 제어에 중요한 역할을 한다.[99]

협응 운동 제어를 위해 소뇌와 대뇌 운동야(정보를 근육에 전달해 운동 유발), 척수 소뇌로(신체 위치 유지를 위한 고유 수용 피드백 유발)를 잇는 많은 신경 회로가 있다. 소뇌는 운동 미세 조정을 위해 체위에 대해 끊임없이 피드백을 걸어, 이 경로들을 통합한다.[100]

소뇌는 기능적으로 전정소뇌, 척수소뇌, 대뇌소뇌 세 영역으로 구분, 각각 다른 지휘에 관여한다.

척수소뇌는 벌레와 반구 중간부로 구성, 계통 발생적으로 전정소뇌보다 새롭다. 척수소뇌는 척수에서 체성 감각, 고유 감각 입력을 받는다. 벌레는 두부, 근위 몸통부에서 체성 감각 입력 외 시각, 청각, 전정 감각 입력을 받는다. 실 꼭대기 핵을 경유, 대뇌 피질 및 뇌간 영역으로 출력, 몸통과 사지 근위 근육군 제어 내측 하강로계 생성. 벌레 인접 반구 중간부는 사지에서 체성 감각 입력을 받는다. 반구 중간부 뉴런은 중간 핵(구상 핵, 쐐기 핵 포함)에 투사, 외측 피질 척수 경로계와 적핵 척수 경로계 수정, 원위 팔다리와 손가락 근육 제어.

운동실조는 소뇌 손상 시 흔한 증상으로, 협응 운동 결여로 인한 복잡한 병태이다. 소뇌 이상 확인을 위해 보행, 자세 검사 포함 신경학적 검사 수행. 소뇌실조 이해 시 소뇌 운동 기능은 두 가지이다. 첫째, 의도하는 운동 전체 기획, 플랜의 구체적 실행 명령 작성. 목적 운동 달성을 위해 어떤 근육을 어떤 순서로 움직여야 하는가 등 의식에 떠오르지 않는 실행 명령 작성. 둘째, 운동 실행 명령과 실제 운동 간 차이 보정. 일어난 운동뿐 아니라 일어날 것으로 예상되는 운동 보정도 포함. 운동 보정은 소뇌 functional unit 관여가 알려짐. 이 유닛으로 정보 입력은 중간소뇌각, 하소뇌각 경유, 출력 계통은 푸르키니에 세포. 푸르키니에 세포에서 입력된 정보 처리, 실행 명령을 소뇌핵에서 상소뇌각 경유, 대뇌로 보냄. 소뇌 징후는 실행 명령 불량, 보정 불량을 보임.

; 측정 장애(dysmetria)

: 목표물 향해 운동 시 목표물 공간적 위치에 대한 실행 명령 장애로 목표물에 도달 못함. 공간적 위치 실행 플랜 불량. 목표물 지나치는 과대 측정(hypermetria), 앞에서 멈추는 과소 측정(hypometria) 존재. 과대 측정이 소뇌 징후로 특징적.

; 운동 분해(decomposition), 협동 운동 장애(dyssynergia)

: 운동이 원활하지 않고 하나하나 분해됨.

; 변환 운동 장애(dysdiadochokinesis)

: 어떤 운동 반복 수행이 어렵고 리듬이 깨지거나(시간적 깨짐) 운동 자체가 공간적으로 흩어짐.

; 시간 측정 장애(dyschronometria)

: 운동 시작 시 시작이 늦어짐.

; 근육 토누스 저하(hypotonus)

: 소뇌의 근방추 제어 이상으로 근토누스 저하.

; 안구 운동 장애

: 과대 측정이 안구 운동에도 나타나 ocular dysmetria라고 함.

; 불수의 운동

: 불수의 운동으로 구개범 진전(구개범 미오클로누스), action myoclonus, action tremor가 알려짐.

; 손가락-코-손가락 검사(finger-nose-finger test)

: 자신의 코와 검사자 손가락 번갈아 만지는 검사. 과운동, 운동 분해 평가. 소뇌 실조 시 과운동 나타남.

; 손 뒤집기 검사(hand pronation test)

: 눈 감고 양손 회외위로 올린 후 신호와 함께 양쪽 상지 회내. 소뇌 실조 시 회내 과도. 과운동, 시간적 측정 장애 평가.

; 손 회내-회외 검사(hand pronation-supination test)

: 손 회내, 회외 반복 검사. 변환 장애 평가. 소뇌 장애 시 리듬 흐트러짐, 느려짐, 운동 크기 불규칙.

; 홀름스-스튜어트 검사

; 근 긴장 평가

: 근긴장 평가로 어깨 흔들기 검사 실시.

; 발꿈치-무릎 검사

: 소뇌성 운동실조 시 운동 분해, 과대 측정 나타남.

; 무릎 두드리기 검사

: 손가락 두드리기 검사에 해당.

; 발 도달 동작 검사

: 엄지발가락으로 검사자 손가락 만지도록 지시.

; 무릎 세우기 검사

: 반듯이 누워 한쪽 다리 무릎 세움. 양발 붙이지 않고 반대쪽 다리 같은 각도로 세우도록 지시. 소뇌성 운동실조 시 과대 측정 두드러짐.

4. 2. 평형 유지

전정소뇌는 편엽소절엽으로 이루어져 있으며, 소뇌 중에서 가장 원시적인 부위로, 이미 어류에게서도 발견된다. 전정소뇌는 전정 입력과 시각 입력을 받아 전정 신경핵에 투사하며, 평형 조절, 다른 전정 반사, 안구 운동에 관여한다.[101] 반고리관과 전정신경핵으로부터 입력 신호를 받아, 전정신경외측핵·내측핵에 출력한다. 또한, 상구와 시각피질로부터의 시각 신호 입력(후자는 교뇌핵을 경유)을 받는다. 전정소뇌의 손상은 평형과 보행의 이상을 일으킨다.[101]

하소뇌각은 다양한 종류의 출입력 섬유를 포함하며, 평형이나 자세 유지 등, 운동 전정 기능을 동반하는 고유 감각 입력의 통합에 주로 관여한다. 전신으로부터의 고유 정보는 후척수소뇌로를 통해 하소뇌각에 전달되어, 구소뇌에 시냅스를 형성한다. 전정의 정보는 원시소뇌에 이른다. 하올리브핵에서 시작하는 등상 섬유도 하소뇌각을 통과하여 푸르키네 세포의 수상돌기에 시냅스 결합하고, 또한, 푸르키네 세포로부터의 정보를 뇌간 배측에 위치하는 전정 신경핵에 보내는 역할을 한다.[101]

4. 3. 학습

소뇌는 운동 학습에 중요한 역할을 하며, 행동을 시작하기 전에 학습된 미세 움직임을 조절한다. 그러나 이러한 미세 조정을 위한 운동 학습이 소뇌 자체에서 일어나는지, 아니면 다른 뇌 영역에 신호를 전달하는지에 대한 논란은 아직 명확하게 해결되지 않았다.[55]1990년대 이전에는 소뇌의 기능이 주로 운동과 관련되어 있다고 여겨졌지만, 새로운 연구 결과들은 이러한 견해에 의문을 제기했다. 기능적 영상 연구는 언어, 주의력, 정신적 심상과 관련된 소뇌 활동을 보여주었고, 상관 연구는 소뇌와 대뇌 피질의 비운동 영역 간의 상호 작용을 보여주었다. 또한, 소뇌 손상 환자들에게서 다양한 비운동 증상이 나타나는 것이 확인되었다.[28][29] 특히, 소뇌 인지 정동 증후군(Schmahmann 증후군)이 성인[31]과 어린이[32]에게서 보고되었다. 기능적 자기 공명 영상을 이용한 연구에 따르면, 소뇌 피질의 절반 이상이 대뇌 피질의 연관 영역과 상호 연결되어 있다고 추정된다.[33]

켄지 도야(Kenji Doya)는 소뇌의 기능이 영향을 미치는 행동보다는 신경 계산 측면에서 더 잘 이해될 수 있다고 주장했다. 소뇌는 거의 독립적인 많은 수의 모듈로 구성되어 있으며, 이들은 모두 동일한 기하학적으로 규칙적인 내부 구조를 가지고 있어 동일한 계산을 수행하는 것으로 추정된다. 모듈의 입력 및 출력 연결이 운동 영역과 관련되면 모듈은 운동 행동에 관여하고, 비운동 인지에 관여하는 영역과 연결되면 다른 유형의 행동 상관 관계를 보인다. 소뇌는 애정, 감정(감정적 신체 언어 인식 포함)[34] 및 행동[35][36]과 같은 다양한 기능 조절에 관여한다. 도야는 소뇌를 강화 학습을 수행하는 기저핵 및 비지도 학습을 수행하는 대뇌 피질과 대조적으로, 환경의 "내부 모델"을 기반으로 하는 예측적 행동 선택 또는 지도 학습 장치로 설명했다.[29][37]

소뇌 기능에 대한 완전한 이해는 아직 이루어지지 않았지만, 다음 네 가지 원칙이 중요한 것으로 확인되었다.

# '''순방향 처리''': 소뇌는 신호 처리가 거의 전적으로 순방향으로 이루어진다는 점에서 뇌의 다른 부분과 다르다. 신호는 내부의 재귀적 전달 없이 입력에서 출력으로 단일 방향으로 이동한다. 이러한 순방향 작동 방식은 소뇌가 자체 유지 신경 활동 패턴을 생성할 수 없음을 의미한다.[40]

# '''발산 및 수렴''': 인간 소뇌에서 2억 개의 이끼 섬유 입력 정보는 400억 개의 소뇌 과립 세포로 확장되고, 이들의 병렬 섬유 출력은 다시 1,500만 개의 푸르키네 세포로 수렴된다.[20] 소구역에 속하는 약 1,000개의 푸르키네 세포는 최대 1억 개의 병렬 섬유로부터 입력을 받을 수 있으며, 자체 출력을 50개 미만의 심부 소뇌 핵 세포 그룹으로 집중시킨다.[27]

# '''모듈성''': 소뇌 시스템은 수백에서 수천 개로 추정되는 독립적인 모듈로 기능적으로 분할된다. 모든 모듈은 유사한 내부 구조를 가지고 있지만 서로 다른 입력과 출력을 가진다. 서로 다른 모듈은 이끼 섬유와 병렬 섬유로부터 입력을 공유하지만, 다른 측면에서 독립적으로 기능하는 것으로 보인다.[27]

# '''가소성''': 병렬 섬유와 푸르키네 세포 사이의 시냅스와 이끼 섬유와 심부 핵 세포 사이의 시냅스는 모두 강도 수정에 취약하다. 단일 소뇌 모듈에서 최대 10억 개의 병렬 섬유에서 얻은 입력이 50개 미만의 심부 핵 세포 그룹으로 수렴되며, 각 병렬 섬유의 영향은 조절 가능하다. 이는 소뇌의 입력과 출력 간의 관계를 미세 조정할 수 있는 유연성을 제공한다.[41]

소뇌는 특정 유형의 운동 학습, 특히 동작 수행 방식에 미세한 조정을 가해야 하는 과제에 필수적인 역할을 한다. 학습이 소뇌 자체 내에서 일어나는지, 아니면 다른 뇌 구조에서 학습을 촉진하는 신호를 제공하는지에 대한 논란이 있었다.[41] 데이비드 마르[42]와 제임스 알버스[47]는 등반 섬유가 평행 섬유–푸르키네 세포 시냅스에서 시냅스 변형을 유도하는 교육 신호를 제공한다고 가정했다.

가장 광범위하게 연구된 소뇌 학습 과제 중 하나는 눈 깜빡 조건화인데, 소리나 빛과 같은 중립적인 조건 자극(CS)이 눈 깜빡 반응을 유발하는 공기 분사 자극(US)과 반복적으로 쌍을 이루는 것이다. CS와 US를 반복적으로 제시하면 CS는 결국 US 전에 눈을 깜빡이게 하여 조건 반응(CR)을 유발한다. 실험 결과, 특정 소뇌 영역의 손상이 조건화된 눈 깜빡 반응 학습을 제거하는 것으로 나타났다. 소뇌 출력이 약리학적으로 비활성화되는 동안에는 학습이 일어나지만, 소뇌 내 회로가 파괴되면 학습이 일어나지 않는다. 이는 학습이 소뇌 내부에서 발생한다는 강력한 증거를 제시한다.[46]

5. 발생과 진화

소뇌는 다리뇌(pons) 등쪽의 제4뇌실에 들씌워지듯이 존재하는 큰 구조이다. 소뇌는 양쪽으로 크게 부풀려 있는데, 이 부분을 '소뇌 반구'라고 하며, 좌우 소뇌 반구에 낀 가느다란 중앙부를 '충부(蟲部, vermis)'라고 한다. 충부와 소뇌 반구는 형태적으로는 연속해 있으나 그 기능은 완전히 다르다. 진화적인 관점으로 보면 충부는 역사가 긴 부분으로 '고(古)소뇌'라고도 한다. 소뇌 반구는 고등동물에 발달한 부분으로, 이를 '신(新)소뇌'라고 부르기도 한다. 어류나 조류에도 소뇌는 발달해 있고 크기도 크지만 이들은 모두 고소뇌만으로 되어 있다.[55]

뇌의 발생은 배 발생 초기의 전뇌, 중뇌, 능뇌 형성을 시작으로 한다. 능뇌는 배아 뇌의 가장 꼬리 쪽에 위치하며, 여기에서 소뇌의 발생이 일어난다. 능뇌에서 능형구 (rhombomeres)라고 불리는 8개의 융기가 형성되며, 이 중 신경관 (최종적으로 뇌와 척수가 된다)의 익판에 위치한 2개에서 소뇌가 발생한다.

소뇌를 구성하는 신경 세포는 두 영역에서 발생한다고 생각된다. 첫 번째 영역은 제4뇌실 상방에 위치한 뇌실대이다. 이 영역에서는 소뇌 피질의 주요 출력 뉴런인 푸르키네 세포와 심부 소뇌 핵 신경 세포가 만들어진다. 두 번째 영역은 외과립층으로 알려진 영역이다. 이 세포층은 소뇌의 바깥쪽을 덮고, 과립 세포를 생산한다. 인간의 경우, 외과립층의 과립 세포는 출생 후에 안쪽으로 이동하여 내과립층에 도달한다. 이 이동으로 인해 외과립층은 성숙한 소뇌에서는 사라진다. 이 두 영역 외에, 소뇌 백질에서도 신경 세포의 발생이 있는지에 대해서는 통일된 견해가 얻어지지 않았다.

소뇌의 계통 발생학적 기원은 고피질 (archipallium)이라고 불리는 가장 원시적인 뇌의 구성 영역 중 하나까지 거슬러 올라간다. 소뇌 피질의 신경 회로는 어류에서 포유류에 이르는 척추 동물 전반에 거의 공통된 구조를 가진다.

소뇌의 회로는 어류, 파충류, 조류, 그리고 포유류를 포함한 모든 척추동물 강에서 유사하다.[86] 또한 문어와 같이 뇌가 발달한 두족류에도 유사한 뇌 구조가 있다.[80] 이는 소뇌가 뇌를 가진 모든 동물 종에게 중요한 기능을 수행한다는 증거로 여겨진다.

연골어류와 경골어류의 소뇌는 매우 크고 복잡하다. 적어도 한 가지 중요한 측면에서, 포유류 소뇌와 내부 구조가 다르다. 어류 소뇌에는 별개의 심부 소뇌 핵이 없다. 대신, 푸르키니에 세포의 주요 표적은 소뇌 피질 전체에 분포하는 특별한 유형의 세포이며, 포유류에서는 볼 수 없는 유형이다. 모르미루스과 어류(약하게 전기 감지하는 담수어의 한 종류)에서 소뇌는 뇌의 나머지 부분보다 상당히 크다. 소뇌의 가장 큰 부분은 ''밸블라(valvula)''라고 하는 특수한 구조이며, 특이하게 규칙적인 구조를 가지고 있으며 전기 감각 시스템에서 많은 입력을 받는다.[82]

포유류 소뇌의 특징은 외측 엽의 확장이며, 이 엽은 신피질과 주로 상호 작용한다. 원숭이가 유인원으로 진화하면서 외측 엽의 확장은 신피질의 전두엽 확장과 함께 계속되었다. 조상 호미니드와 플라이스토세 중반까지의 ''호모 사피엔스''에서 소뇌는 계속 확장되었지만, 전두엽이 더 빠르게 확장되었다. 그러나 인간 진화의 가장 최근 시기는 신피질이 약간 축소되는 동안 소뇌가 확장되면서 소뇌의 상대적 크기가 증가했을 수 있다.[83] 뇌의 나머지 부분과 비교한 인간 소뇌의 크기는 대뇌의 크기가 감소하는 동안 증가해 왔다.[84] 소뇌에서 운동 과제, 시공간 기술 및 학습의 개발과 실행이 모두 이루어지면서, 소뇌의 성장은 더 큰 인간 인지 능력과 어떤 형태로든 상관관계가 있는 것으로 생각된다.[85] 소뇌의 외측 반구는 현재 인간과 유인원 모두에서 원숭이보다 2.7배 더 크다.[84] 소뇌 크기의 이러한 변화는 더 큰 근육량으로는 설명할 수 없다. 이는 소뇌의 발달이 뇌의 나머지 부분과 밀접하게 관련되어 있거나, 소뇌에서 일어나는 신경 활동이 호미니드 진화 동안 중요했음을 보여준다. 소뇌의 인지 기능에서의 역할로 인해, 소뇌 크기의 증가는 인지 확장에 역할을 했을 수 있다.[84]

6. 병리학

소뇌 손상은 종종 운동 관련 증상을 유발하며, 그 세부 사항은 관련된 소뇌의 부분과 손상 방식에 따라 달라진다. 소실엽 손상은 평형 감각 상실과 불규칙한 보행을, 외측부 손상은 숙련된 자발적 움직임의 문제를 일으킨다. 정중선 부분 손상은 전신 운동을, 외측 손상은 손과 사지의 미세한 움직임을 방해할 가능성이 높다. 이러한 증상을 통틀어 ''운동실조''라고 한다.

소뇌 기능에 대한 이해는 소뇌 손상 환자 연구를 통해 발전했다. 소뇌 손상 환자는 운동 정밀성을 잃고 불규칙하고 조화되지 않은 움직임을 보인다. 소뇌 기능 검사로는 팔 길이의 목표물을 손가락으로 뻗는 검사가 있다. 건강한 사람은 빠르고 정확하게 움직이지만, 소뇌 손상 환자는 느리고 불규칙하게 움직인다.

1990년대 이전에는 소뇌 기능이 운동에만 국한된 것으로 여겨졌으나, 기능적 영상 연구 등을 통해 언어, 주의력, 정신적 심상 등 비운동 기능과의 관련성이 밝혀졌다. 소뇌 인지 정동 증후군이 대표적인 예시이다. 기능적 자기 공명 영상 연구에 따르면 소뇌 피질의 절반 이상이 대뇌 피질의 연관 영역과 상호 연결되어 있다.

켄지 도야(Kenji Doya)는 소뇌 기능을 신경 계산 측면에서 설명한다. 소뇌는 독립적인 모듈로 구성되어 있으며, 각 모듈은 동일한 계산을 수행한다. 모듈의 입출력이 운동 영역과 연결되면 운동 행동에, 비운동 영역과 연결되면 비운동 인지에 관여한다. 소뇌는 강화 학습을 하는 기저핵, 비지도 학습을 하는 대뇌 피질과 달리, 환경의 "내부 모델"을 기반으로 지도 학습을 수행한다.

소뇌 문제 진단을 위해 신경학적 검사 (보행 평가, 손가락 가리키기 검사, 자세 평가)와 자기 공명 영상 스캔을 사용한다.[5]

소뇌 손상을 유발하는 질환은 뇌졸중, 출혈, 뇌부종, 종양, 알코올 중독, 외상, 올리브다리소뇌 위축 등 다양하다.[71][57] 편두통, 전염성 해면상 뇌병증, 밀러 피셔 증후군도 소뇌 손상을 유발할 수 있다.

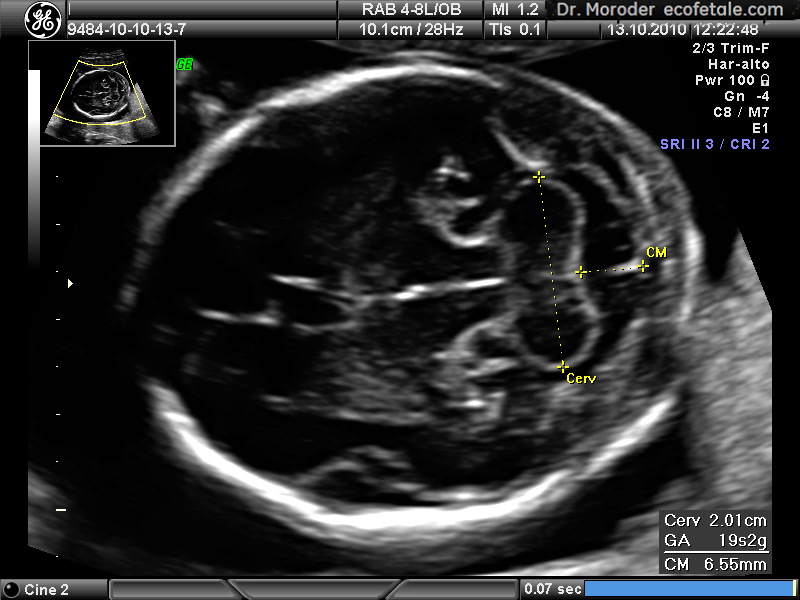

선천성 기형, 유전성 질환, 후천성 질환은 소뇌 구조와 기능에 영향을 미친다. 비가역적인 경우, 유일한 치료법은 적응을 돕는 것이다.[63] 임신 18~20주차 초음파 검사는 태아 신경관 결손 선별 검사에 사용된다.[64]

정상적인 소뇌 발달 과정에서 소닉 헤지호그 신호는 외부 과립층(EGL)에서 소뇌 과립 신경 세포 전구체(CGNP) 증식을 촉진한다. CGNP는 소뇌 과립 세포로 분화하여 내과립층(IGL)으로 이동, 성숙한 소뇌를 형성한다. 소닉 헤지호그 신호 이상은 수모세포종의 원인이 될 수 있다.[66][67]

단디-워커 증후군, 주베르 증후군은 소뇌 충부의 선천성 기형을 동반한다.[68][69] 드물게 소뇌 전체가 없을 수도 있다(소뇌 무형성).[70] 마차도-조셉병, 운동실조성 모세혈관 확장증, 프리드리히 운동실조증은 소뇌 손실과 관련된 진행성 신경 퇴행을 유발한다.[71][63] 아놀드-키아리 기형은 소뇌 조직 탈출을 유발할 수 있다.[72]

다계통 위축증, 람세이 헌트 증후군 제1형, 부종양성 소뇌 퇴행도 소뇌 퇴행과 관련된다.[73][74][75] 비타민 B1 결핍 (각기병, 베르니케-코르사코프 증후군)이나 비타민 E 결핍도 소뇌 위축을 유발할 수 있다.[76][63]

헌팅턴병, 다발성 경화증,[77] 본태성 진전, 진행성 근간대성 간질, 니만-픽병에서도 소뇌 위축이 관찰된다. 유독성 중금속, 의약품, 정신 활성 약물도 소뇌 위축을 유발할 수 있다.[63]

운동실조는 소뇌 손상의 흔한 증상으로, 협응 운동 결여가 특징이다. 신경학적 검사로 소뇌 이상을 찾고, 단층 촬영으로 구조적 이상을 확인한다. MRI 검사가 CT 스캔보다 민감하다.[103]

키아리 기형, 뇌 탈출, 교차 소뇌 위축은 잘 알려진 거대 병변이다. 교차 소뇌 위축은 광범위한 일측성 대뇌 병변으로 인해 반대쪽 소뇌가 위축되는 현상이다.

소뇌 피질은 대뇌 피질처럼 층 구조를 가진다. 푸르키니에 세포 변화가 중심이며, 변성 질환에서는 소뇌 배측부 충부와 방충부 반구에 병변이 두드러진다.

; 분자층

분자층은 미세한 뉴로필, 바구니 세포, 별 모양 세포로 구성된다. 푸르키니에 세포 수상돌기, 과립 세포 축삭이 확인된다.

; 푸르키니에 세포층

푸르키니에 세포층은 큰 플라스크 모양 세포가 1열로 배열된 층이다. 수상돌기는 분자층에서 부채처럼 퍼진다. 푸르키니에 세포는 허혈에 취약하여, 베르그만 글리아 증식으로 사후 변화와 구별한다.

; 과립 세포층

과립 세포층은 가장 두꺼운 층으로, 원형 세포핵이 밀집되어 HE 염색 표본에서 청자색으로 보인다. 과립 세포 탈락은 백질 측에서 시작된다.

소뇌 국한성 병변은 경색이 많다. 변성 질환, 백질 이영양증, 탈수초성 질환, 종양은 소뇌 수질(백질)에 병변을 유발한다.

6. 1. 소뇌충부증후군

소뇌충부증후군은 소뇌 충부(vermis)에 발생한 수질아세포종이 원인이다. 소뇌 충부는 뇌의 중앙에 위치하여 머리나 몸통 등 중심선상의 구조물에 영향을 미치기 때문에, 팔다리를 제외한 부위에서 근육 조절 장애가 나타난다. 앞으로나 뒤로 넘어지는 경향이 있고, 머리나 몸통을 똑바로 세우기 힘들어진다. 편엽소절엽이 손상되면 전정계와 관련된 증상이 나타난다.[55]6. 2. 언어 장애

소뇌 질환으로 후두 근육에 운동 실조가 발생하면 구음장애가 나타날 수 있다.[53] 이때 말은 경련적으로 끊기고, 음절은 분리되며, 폭발하듯 터지거나 중복될 수 있다. 소뇌 질환에서는 마비나 감각 변화는 나타나지 않는다는 점이 중요하다.6. 3. 안구 운동 장애

안구진탕은 안구 근육의 운동실조로서 안구가 주기적으로 진동하는 현상이다. 안구가 수평 방향으로 편위되었을 때 더 쉽게 나타난다.[55] 과대 측정이 안구 운동에서도 나타나 'ocular dysmetria'라고 불린다. 안진은 소뇌 특유의 것은 적고, 'rebound nystagmus'가 비교적 특유하다. 이것은 주시 후, 정중위로 되돌렸을 때 반대 방향으로 나타나는 안진이다. 또한 소뇌 편엽 병변에서는 'down beat nystagmus'가 나타난다.6. 4. 전엽증후군

체위반사 장애와 제뇌경직이 나타난다. 사람에서는 전엽증후군이 나타나지 않고, 같은 부위의 장애가 심한 만성 알코올 중독에 의한 소뇌 변성이나 만발성 소뇌 피질 위축증에서 다리에 심한 실조 증상이 나타난다.[55] 소뇌 증상의 국소 부위는 반드시 명확하지 않다.6. 5. 신소뇌증후군

신소뇌의 장애로 인해 같은 쪽에서 근육긴장저하, 공동운동불능 및 변환운동장애 등이 나타난다. 소뇌의 치상핵까지 장애되면 의도진전이 더해진다.[53][54] 소뇌 상부의 손상은 보행 장애와 다리 협응의 다른 문제를 일으키는 경향이 있으며, 하부의 손상은 팔과 손의 조화되지 않거나 잘 조준되지 않은 움직임, 속도 문제 등을 일으킬 가능성이 더 높다.[55]소뇌 손상을 유발할 수 있는 의학적 문제에는 뇌졸중, 출혈, 뇌 부종 (뇌부종), 종양, 알코올 중독, 외상, 올리브다리소뇌 위축과 같은 만성 퇴행성 질환이 있다.[71][57]

소뇌의 운동 기능은 의도하는 운동의 실행 명령 작성과 실행 명령과 실제 운동과의 차이를 보정하는 것으로 나뉜다. 소뇌 징후는 실행 명령의 불량과 보정의 불량을 보이는 경우가 많다.

; 측정 장애(dysmetria)

: 목표물을 향해 운동할 때, 목표물의 공간적 위치에 대한 실행 명령이 장애를 받아 목표물에 도달하지 못하는 것이다. 목표물을 지나치는 과대 측정(hypermetria)과 앞에서 멈추는 과소 측정(hypometria)이 있다. 과대 측정이 소뇌 징후로서 특징적이다.

; 운동의 분해(decomposition)와 협동 운동 장애(dyssynergia)

: 운동이 원활하게 이루어지지 않고, 하나하나 분해되어 버리는 것을 말한다.

; 변환 운동 장애(dysdiadochokinesis)

: 어떤 운동을 반복해서 수행하는 것이 어렵고, 리듬이 깨지거나 운동 자체가 공간적으로 흩어지는 현상이다.

; 시간 측정 장애(dyschronometria)

: 운동을 시작하려고 할 때 시작이 늦어지는 소견으로 나타난다.

; 근육의 토누스 저하(hypotonus)

: 소뇌의 근방추에 대한 제어에 이상이 생겨 근토누스가 떨어진다고 알려져 있다.

; 안구 운동 장애

: 과대 측정이 안구 운동에서도 나타나 ocular dysmetria라고 불린다.

; 불수의 운동

: 불수의 운동으로는 구개범 진전(구개범 미오클로누스)과 action myoclonus와 action tremor가 알려져 있다.

7. 혈액 공급

소뇌는 상소뇌동맥(SCA), 전하소뇌동맥(AICA), 후하소뇌동맥(PICA)의 3쌍의 주요 동맥으로부터 혈액을 공급받는다.[6]

- 상소뇌동맥(SCA): 뇌저동맥에서 분기하여 소뇌 상부, 소뇌피질, 소뇌핵, 상소뇌각, 중소뇌각에 혈액을 공급한다. 상부 표면에서 분기되어 뇌막으로 뻗어 나가 문합(서로 연결됨)을 통해 전하소뇌동맥 및 후하소뇌동맥의 가지들과 연결된다.

- 전하소뇌동맥(AICA): 뇌저동맥에서 분기하여 소뇌 하부 앞쪽, 안면신경, 내이신경에 혈액을 공급한다. 다리 하부, 소뇌교각을 통해 소뇌에 도달하며, 손상 시 불완전마비, 마비, 안면 감각 상실, 청각 장애, 청각 과민, 현기증 등을 유발할 수 있다.

- 후하소뇌동맥(PICA): 뇌저동맥에서 분기하여 소뇌 후하부, 하소뇌각, 의문핵, 미주신경 운동핵, 삼차신경 척수로핵, 고립로핵, 전정 신경핵에 혈액을 공급한다. 소뇌 하부 표면에 도달하여 내측 가지와 외측 가지로 나뉘는데, 내측 가지는 소뇌 두 반구 사이의 소뇌 절흔까지 이어지고, 외측 가지는 소뇌 하부 표면을 외측 경계까지 공급하며 AICA 및 SCA와 문합한다.

8. 역사

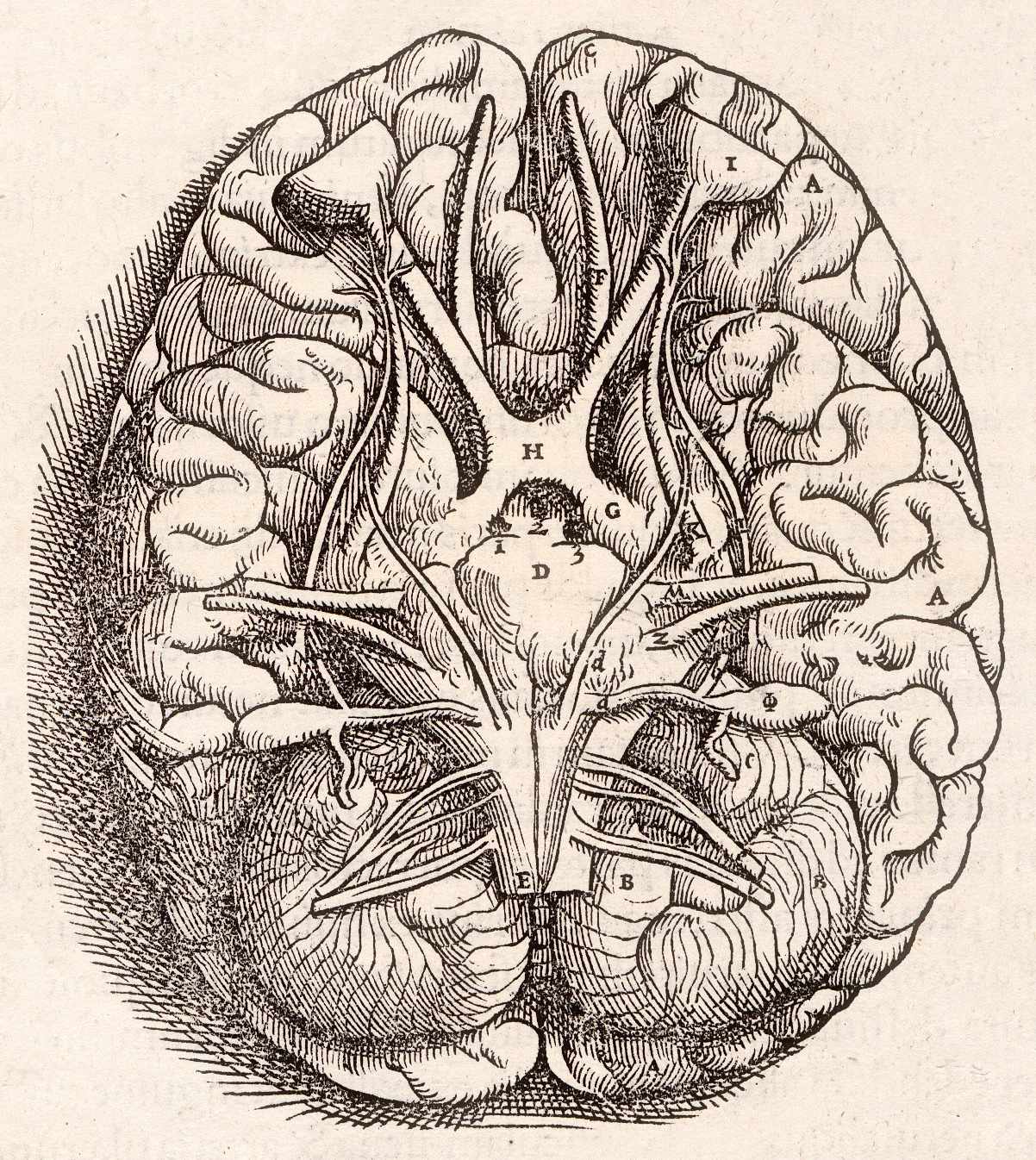

소뇌는 독특한 겉모양을 지니고 있어 초기 해부학자들도 별도로 기록을 남겼다. 헤로필로스는 소뇌를 뇌(ἐγκέφαλος|엥케팔로스grc)와 반대된다는 뜻으로 파렌케팔리스(παρεγκεφαλίς|파렝케팔리스grc)라고 불렀고, 갈레노스는 운동신경의 중추로 보았다.[111]

이후 르네상스 시대에 다시 주목받았다. 안드레아스 베살리우스가 소뇌에 대한 짧은 논문을 남겼고, 1664년 토마스 윌리스가 해부학적으로 자세히 기술했다. 19세기 초, 루이지 롤란도는 소뇌 손상이 운동 장애를 유발함을 발견했다. 장 피에르 플루랑스는 동물 실험을 통해 소뇌 손상 시 운동 조정 능력 상실과 회복 가능성을 밝혀냈다.[112] 20세기에는 소뇌의 주기능이 운동 조절과 관련 있다는 것이 일반화되었고, 소뇌 질환 관련 임상 증상들이 자세히 소개되었다.[113]

참조

[1]

서적

Encyclopedia of Neuroscience

Springer

2009

[2]

논문

Evaluating the affective component of the cerebellar cognitive affective syndrome

[3]

논문

Cognition, emotion and the cerebellum

2006-02

[4]

논문

The cerebellum and cognition

https://doi.org/10.1[...]

2019

[5]

논문

The history of the development of the cerebellar examination

2002-12

[6]

서적

Neuroscience

Sinauer

2011

[7]

서적

Neuroscience.

W. H. Freeman

2007

[8]

서적

Neuroanatomy overview

http://dx.doi.org/10[...]

Routledge

2024-08-23

[9]

서적

Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice

Churchill Livingstone

2008

[10]

논문

Coordinated scaling of cortical and cerebellar numbers of neurons

[11]

논문

A multimodal submillimeter MRI atlas of the human cerebellum

2024

[12]

논문

Receiving Areas of the Tactile, Auditory, and Visual Systems in the Cerebellum

1944-11-01

[13]

서적

Concise Text of Neuroscience

Lippincott Williams & Wilkins

[14]

논문

Positron emission tomographic studies of the processing of single words

[15]

논문

Cerebellar contributions to cognitive functions: a progress report after two decades of research

[16]

논문

Cerebellum and nonmotor function

[17]

논문

The cerebellum and cognitive function: 25 years of insight from anatomy and neuroimaging

2013-10

[18]

논문

Cerebellar aminergic neuromodulation: towards a functional understanding

2004-03

[19]

논문

PCP4: a regulator of aldosterone synthesis in human adrenocortical tissues

2014-04

[20]

서적

The Synaptic Organization of the Brain

Oxford University Press

[21]

논문

The excitatory synaptic action of climbing fibres on the Purkinje cells of the cerebellum

1966-01

[22]

논문

On climbing fiber signals and their consequence(s)

[23]

논문

Calbindin-D28k is a more reliable marker of human Purkinje cells than standard Nissl stains: a stereological experiment

2008-02

[24]

논문

Peripheral nerve injury induces adult brain neurogenesis and remodelling

2017-02

[25]

논문

A century of cerebellar somatotopy: a debated representation

2004-03

[26]

논문

Functional units of the cerebellum-sagittal zones and microzones

[27]

논문

Anatomical and physiological foundations of cerebellar information processing

2005-04

[28]

서적

The Handbook of Cognitive Neuropsychology: What Deficits Reveal about the Human Mind

Psychology Press

[29]

논문

Complementary roles of basal ganglia and cerebellum in learning and motor control

2000-12

[30]

논문

Schmahmann's syndrome - identification of the third cornerstone of clinical ataxiology

2015

[31]

논문

The cerebellar cognitive affective syndrome

1998-04

[32]

논문

Neuropsychological consequences of cerebellar tumour resection in children: cerebellar cognitive affective syndrome in a paediatric population

2000-05

[33]

논문

The organization of the human cerebellum estimated by intrinsic functional connectivity

2011-11

[34]

서적

The emotional cerebellum

https://www.worldcat[...]

Springer

2022

[35]

논문

Participación del cerebelo en la regulación del afecto, la emoción y la conducta

2010-11

[36]

논문

The cerebellum and emotional experience

2007-03

[37]

논문

What are the computations of the cerebellum, the basal ganglia and the cerebral cortex?

1999-10

[38]

서적

The new revolution in psychology and the neurosciences

Springer Nature

[39]

서적

The Cerebellum as a Neuronal Machine

https://archive.org/[...]

Springer-Verlag

[40]

문서

The Cerebellum as a Neuronal Machine, p. 311

[41]

논문

Cerebellum-dependent learning: the role of multiple plasticity mechanisms

[42]

논문

A theory of cerebellar cortex

1969-06

[43]

논문

A theory of cerebellar function

[44]

논문

Adaptive filter model of the cerebellum

[45]

논문

Purkinje cell activity during motor learning

1977-06

[46]

논문

Neural substrates of eyeblink conditioning: acquisition and retention

[47]

논문

Models of the cerebellum and motor learning

http://www-anw.cs.um[...]

[48]

논문

Morphological observations on the cerebellar cortex

1958-02

[49]

논문

The detection and generation of sequences as a key to cerebellar function: experiments and theory

1997-06

[50]

논문

The cerebellum and event timing

2002-12

[51]

논문

Space-time representation in the brain. The cerebellum as a predictive space-time metric tensor

[52]

논문

CMAC: Reconsidering an old neural network

http://www.mit.bme.h[...]

2009-12-24

[53]

서적

Physical Rehabilitation

https://archive.org/[...]

F. A. Davis

[54]

서적

The linguistic cerebellum

Academic Press

[55]

서적

Principles of Neural Science, 2nd edition

Elsevier

[56]

논문

Imaging the brain. Second of two parts

1998-03

[57]

웹사이트

Veterans of Iraq, Afghanistan Show Brain Changes Related to Explosion Exposure

http://www.scientifi[...]

2016-01-15

[58]

논문

The cerebellum and migraine

2007-06

[59]

논문

The cerebellum ages slowly according to the epigenetic clock

https://www.aging-us[...]

2015-05

[60]

논문

Aging and gene expression in the primate brain

2005-09

[61]

논문

Aging of the human cerebellum: a stereological study

2003-11

[62]

논문

Age and sex differences in the cerebellum and the ventral pons: a prospective MR study of healthy adults

http://www.ajnr.org/[...]

[63]

서적

The Merck Manual of Diagnosis and Therapy

Merck Research Libraries

[64]

논문

Ultrasound screening for spina bifida: cranial and cerebellar signs in a high-risk population

1987-08

[65]

논문

Mechanisms of neural patterning and specification in the developing cerebellum

1995

[66]

논문

Medulloblastoma: tumorigenesis, current clinical paradigm, and efforts to improve risk stratification

2007-05

[67]

논문

Cerebellum development and medulloblastoma

2011

[68]

웹사이트

NINDS Joubert Syndrome Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2013-12-23

[69]

웹사이트

NINDS Dandy-Walker Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2014-02-14

[70]

웹사이트

NINDS Cerebellar Hypoplasia Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2011-09-29

[71]

웹사이트

NINDS Ataxias and Cerebellar or Spinocerebellar Degeneration Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2014-04-16

[72]

웹사이트

Chiari Malformation Fact Sheet

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2014-12-10

[73]

웹사이트

NINDS Dyssynergia Cerebellaris Myoclonica Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2011-02-14

[74]

웹사이트

NINDS Olivopontocerebellar Atrophy Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2014-04-16

[75]

웹사이트

NINDS Paraneoplastic Syndromes Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2009-03-12

[76]

웹사이트

NINDS Wernicke-Korsakoff Syndrome Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2007-02-14

[77]

웹사이트

NINDS Cerebellar Degeneration Information Page

http://www.ninds.nih[...]

National Institutes of Health

2014-02-28

[78]

논문

The cerebellum and pain: passive integrator or active participator?

2010-10

[79]

논문

Consensus paper: the role of the cerebellum in perceptual processes

2015-04

[80]

논문

The ultrastructure of a cerebellar analogue in octopus

1977-07

[81]

서적

The Vertebrate Body

Holt-Saunders International

[82]

논문

The neuronal organization of a unique cerebellar specialization: the valvula cerebelli of a mormyrid fish

2008-08

[83]

논문

Reciprocal evolution of the cerebellum and neocortex in fossil humans

2005-03

[84]

논문

Evolution of Brain and Language

2009-12-01

[85]

논문

Expansion of the neocerebellum in Hominoidea

2003-04

[86]

논문

Cerebellum-like structures and their implications for cerebellar function

[87]

논문

Design principles of sensory processing in cerebellum-like structures. Early stage processing of electrosensory and auditory objects

2008-06

[88]

서적

The Cerebellum: From Structure to Control

[89]

논문

Precise control of movement kinematics by optogenetic inhibition of Purkinje cell activity

2014-02

[90]

논문

Strength and timing of motor responses mediated by rebound firing in the cerebellar nuclei after Purkinje cell activation

[91]

서적

The Human Brain and Spinal Cord

Norman Publishing

[92]

논문

Historical review of the significance of the cerebellum and the role of Purkinje cells in motor learning

2002-12

[93]

서적

A Latin dictionary founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary

Clarendon Press

[94]

서적

Discoveries in the human brain. Neuroscience prehistory, brain structure, and function

Humana Press

[95]

서적

An illustrated medical dictionary

D. Appleton and Company

[96]

서적

Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon'' (Dritte Auflage)''

Verlag der Deuerlich- und Dieterichschen Buchhandlung

[97]

서적

Synonymia anatomica. Synonymik der anatomischen Nomenclatur

[98]

문서

立花隆『脳を究める』朝日文庫 2001年3月1日

[99]

논문

The history of the development of the cerebellar examination

[100]

논문

The history of the development of the cerebellar examination

[101]

서적

Consise Text of Neuroscience

Lippincott Williams and Wilkins

[102]

문서

Yamamoto T,Fukuda M,Llinas R:Bilaterally synchronous complex spike Purkinje cell activity in the mammalian cerebellum. Eur J Neurosci 13:327-339,2001

[103]

논문

Imaging the brain. Second of two parts

[104]

서적

Encyclopedia of Neuroscience

Springer

2009

[105]

논문

Evaluating the affective component of the cerebellar cognitive affective syndrome

[106]

논문

Cognition, emotion and the cerebellum

2006-02

[107]

논문

The history of the development of the cerebellar examination

2002-12

[108]

서적

Neuroscience

Sinauer

2011

[109]

서적

임상 신경해부학

현문사

1999

[110]

서적

통합강의를 위한 임상신경해부학 5판

[111]

서적

The Human Brain and Spinal Cord

Norman Publishing

[112]

논문

Historical review of the significance of the cerebellum and the role of Purkinje cells in motor learning

2002-12

[113]

논문

The history of the development of the cerebellar examination

2002-12

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com