길재

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

길재는 고려 말 조선 초의 문신이자 성리학자이다. 이색, 정몽주, 권근의 문하에서 수학했으며, 고려가 멸망한 후 조선의 벼슬을 거절하고 고향에서 후학을 양성했다. 그는 김숙자, 김종직, 김굉필, 조광조로 이어지는 사림파의 학통을 형성하는 데 영향을 미쳤으며, 저서로는 《야은집》이 있다. 또한, 고려 유신 회고가로 알려진 시조를 남겼으며, 조선 시대 청백리로 선정되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1353년 출생 - 마르그레테 1세

마르그레테 1세는 14세기 말 칼마르 동맹을 성립시켜 스칸디나비아 3국을 통합한 덴마크 여왕이자 노르웨이와 스웨덴의 섭정으로, 아들 올라프 2세 사후 에리크를 후계자로 삼아 3국의 왕으로 옹립하여 동맹을 통치하며 북유럽 역사에 큰 영향을 미쳤다. - 길재 - 구미 금오서원

구미 금오서원은 고려 충신 길재를 기리기 위해 1570년 금오산 아래 건립되어 1575년 사액을 받은 영남 지역 대표 서원으로, 임진왜란 이후 선산읍으로 이전 복원되었고 5명의 인물을 배향하며 서원 철폐에도 훼철되지 않고 존속된 역사적 가치를 지닌다. - 길재 - 거창 일원정

거창 일원정은 1905년 건립된 서원으로, 인재 양성과 민족 의식 고취를 목표로 유생들에게 성리학 등을 교육하고 향약을 통해 지역 사회 질서를 유지하며 매년 7현을 기리는 제향 의식을 거행한다. - 청백리 - 이준경

이준경은 조선 중종 때 문과에 급제하여 명종 대에 영의정을 지냈고 선조 즉위 후 원상으로서 국정을 주도했으며, 을사사화 때 사림을 보호하고 을묘왜변을 진압하는 데 공을 세운 문신이자 정치가이다. - 청백리 - 이황

이황은 16세기 조선의 유학자로, 주자학을 발전시키고 영남학파를 형성했으며, 《주자서절요》, 《성학십도》 등의 저서를 남기고 사단칠정 논쟁을 벌였으며, 만년에 도산서당을 짓고 학문 연구와 후학 양성에 힘쓰다 문묘에 종사되었다.

| 길재 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 길재 |

| 한글 | 길재 |

| 한자 | 吉再 |

| 가타카나 | キル・ジェ |

| 로마자 표기 | Kil Chae |

| 로마자 표기 (개정) | Gil Jae |

| 링크 | |

2. 생애

이색, 정몽주, 권근의 문하에서 주자학을 배워 이들과 함께 삼은(三隱)으로 불렸다. 성균관 박사로서 학생들을 가르쳤고 문하주서에 이르렀으나, 노모를 봉양하기 위해 벼슬을 사직하고 고향으로 돌아갔다. 조선 건국 후에도 여러 차례 벼슬이 내려졌으나 사양하고 경상도 선산에서 후학 양성에 힘썼다. 김숙자에서 김종직, 김굉필|김굉필한국어, 조광조로 이어지는 사림파 학통이 형성되었다. 저서로는 「야은집」이 있다.

2. 1. 고려 시대

11세 때 절에 들어가 글을 배우고, 그 뒤 포은(圃隱) 정몽주의 문하에서 수학하였다. 18세 때인 1370년(공민왕 19) 박분에게 《논어》, 《맹자》를 배웠으며, 그 뒤 박분과 함께 개경으로 가서 이색, 정몽주, 권근의 제자가 되어 성리학을 공부하였다. 1374년(공민왕 23)에 국자감(國子監)에 들어가 생원시에 합격하고, 그해에 감시에 합격했다.1386년(우왕 12) 문과에 급제했다. 1387년 성균관 확정이 되고, 1388년(우왕 14) 성균관 박사(成均館博士)가 되어 학생들을 가르쳤다. 1389년 문하주서가 되었으나 나라가 망할 것임을 알고 여러 차례 관직을 사양하였으나 왕은 그를 아껴서 사직서를 반려하였다. 창왕 때에는 문하주서가 되었으나, 고려가 쇠망할 기운을 보이자, 늙은 어머니를 봉양하기 위해 사직하고 고향으로 돌아갔다.

2. 2. 조선 시대

1392년 고려가 망하고 조선이 건국되자 관직을 사퇴하였다.[1]1400년(정종 2년), 이전부터 친분이 있던 세자 이방원이 태상박사 벼슬을 내렸으나, 두 왕조를 섬길 수 없다며 거절하고 고향 경상북도 선산에서 후학 양성에 힘썼다.[1]

세종 즉위년인 1419년 67세로 세상을 떠났다.[1]

문하에 오식, 김숙자, 배인경, 최운룡, 신영손 등의 제자를 길러냈다.[1] 그의 성리학은 김숙자, 오흠로, 최운룡, 김종직, 김굉필, 조광조 등으로 이어졌다.[1]

조선 시대 청백리 218인 중 한 사람으로 선정되었다.[1]

3. 사상과 영향

비록 그는 조선의 관직에는 진출하지 않았으나 그의 동문들, 그가 후에 길러낸 제자들을 통해 영향력을 행사하게 된다.

이색(목은), 정몽주(포은), 권근의 문하생으로 주자학을 수학하여 앞의 두 사람과 함께 “삼은(三隱)”이라 불렸다. 성균관 박사가 되어 교육에 전념하고 문하주서에 이르렀으나, 노모를 봉양하기 위해 사직하고 고향으로 돌아갔다. 조선이 건국된 후에도 여러 차례의 등용을 사양하고 경상도 선산에서 후학들을 지도하였다. 문인인 김숙자에서 김종직, 김굉필, 조광조로 이어지는 사림파의 학통이 형성되었다. 저서로는 「야은집」이 있다.

조선 시대 청렴결백한 관리로서 「청백리(淸白吏)」 218인 중 한 사람으로 선정되었다.

| 학통 |

|---|

| 백이정, 안향→이제현→이색→정도전, 이숭인 |

| →정몽주→권근→권우→세종대왕→정인지 |

| →길재→김숙자→김종직→정여창→김굉필→조광조→백인걸→이이(율곡) |

| →성수침→성혼(우계) |

| →김안국→김인후 |

| →김정국 |

| →주계부정 이심원→윤탁 |

| →김일손 |

| →손중돈→이언적 |

| →김전 |

| →남곤 |

4. 문학

이색(목은), 정몽주(포은), 권근의 문하생으로 주자학을 수학하여 앞의 두 사람과 함께 “삼은(三隱)”이라 불렸다. 성균관 박사를 역임했으며, 문하주서에 이르렀으나 노모를 봉양하기 위해 사직하고 고향으로 돌아갔다. 조선 건국 후에도 여러 차례 등용을 사양하고 경상도 선산에서 후학 양성에 힘썼다. 그의 문인인 김숙자에서 김종직, 김굉필|김굉필한국어, 조광조로 이어지는 사림파의 학통이 형성되었다.

저서로는 야은집이 있으며, 주요 저서는 다음과 같다.

- 《야은집》

- 《야은언행습유》(冶隱言行拾遺)

- 《야은속집》

조선 시대 청백리(淸白吏) 218인 중 한 사람으로 선정되었다.[1]

4. 1. 시조

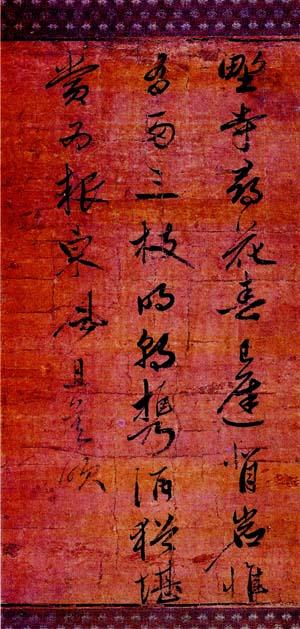

冶隱|야은중국어의 시조는 고려의 옛 도읍지 송경(지금의 개성)을 찾았을 때 읊은 〈고려 유신 회고가〉가 유명하다.: 오백 년 도읍지를 필마로 돌아드니

: 산천은 의구하되 인걸은 간 데 없네

: 어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라

5. 저작

- 《야은집》

- 《야은언행습유》(冶隱言行拾遺)

- 《야은속집》

고려의 옛 도읍지 송경(지금의 개성)을 찾았을 때 읊은 시조 〈고려 유신 회고가〉는 유명하다.

:오백년 도읍지를 필마로 도라드니

:산천은 의구하되 인걸은 간데없네

:어즈버 태평연월이 꿈이런가 하노라

6. 관련 작품

1996년~1998년 KBS 드라마 《용의 눈물》에서 배우 강태기가 길재 역을 연기했다.

6. 1. 드라마

1996년~1998년 KBS 드라마 《용의 눈물》에서 배우 강태기가 길재 역을 연기했다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com