이이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

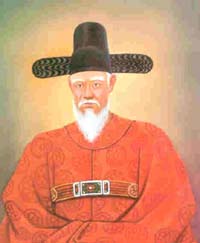

이이는 1536년 강원도 강릉에서 태어난 조선 중기의 문신, 성리학자, 교육자이며, 자는 숙헌, 호는 율곡이다. 어머니는 신사임당이며, 16세에 금강산에서 불교를 공부하고 20세에 성리학 연구에 매진했다. 그는 13세에 진사 초시에 장원 급제하고, 9번의 문과에서 장원을 차지하며 '구도장원공'으로 불렸다. 이이는 정치 개혁을 위해 노력했고, '십만 양병설'을 주장했으나 받아들여지지 않았다. 그는 이황과 함께 한국 성리학을 대표하며, 《성학집요》, 《격몽요결》 등의 저서를 남겼다. 그의 사상은 기호학파에 큰 영향을 미쳤으며, 5,000원 지폐에 초상화가 실리고, 서울의 율곡로, 태권도 품새 율곡, 율곡 사업 등에 그의 이름이 사용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조식 (1501년) - 이황

이황은 16세기 조선의 유학자로, 주자학을 발전시키고 영남학파를 형성했으며, 《주자서절요》, 《성학십도》 등의 저서를 남기고 사단칠정 논쟁을 벌였으며, 만년에 도산서당을 짓고 학문 연구와 후학 양성에 힘쓰다 문묘에 종사되었다. - 유학 - 공자

공자는 기원전 551년에 태어난 유교의 창시자이며, 덕치주의와 사회 질서를 중시하고 인과 예를 통해 사회적 조화를 추구했으며, 동아시아 문화에 큰 영향을 미쳤다. - 유학 - 유교

유교는 공자를 창시자로 동아시아 문화권에 영향을 미친 사상 체계로, 수기치인을 핵심 가치로 개인의 도덕적 수양과 사회 질서 구현을 강조하며, 사서오경과 오륜을 통해 사회 윤리를 제시한다. - 진사 (칭호) - 심육

조선 후기 소론 산림 학자이자 문신인 심육은 정제두의 문인으로 강화학파의 중심 인물이며, 세자시강원 찬선, 성균관 좨주, 형조참판, 대사헌 등을 역임하고 벼슬에 연연하지 않고 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다. - 진사 (칭호) - 윤선도

윤선도는 조선 시대 문신이자 시조 작가, 성리학자, 의약가로, 당쟁으로 인한 유배 생활 속에서도 《어부사시사》 등의 작품을 통해 국문학사상 시조의 최고봉으로 평가받는 인물이다.

| 이이 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 한글 | 이이 |

| 한자 | 李珥 |

| 로마자 표기 | I I |

| 아명 | 이이 |

| 자 | |

| 한글 | 숙헌 |

| 한자 | 叔獻 |

| 로마자 표기 | Sukheon |

| 호 | |

| 한글 | 율곡 |

| 한자 | 栗谷 |

| 로마자 표기 | Yulgok |

| 기타 호 | 석담, 우재 |

| 시호 | |

| 한글 | 문성 |

| 한자 | 文成 |

| 출생 | |

| 출생일 | 1536년 12월 26일 |

| 출생지 | 조선 강원도 강릉부 죽헌동 오죽헌 몽룡실 |

| 사망 | |

| 사망일 | 1584년 2월 27일 |

| 사망지 | 조선 한성부 대사동 (현재의 대한민국 서울특별시 종로구 관훈동·인사동) 자택 |

| 신분 및 경력 | |

| 직업 | 문관, 성리학자 |

| 본관 | 덕수 이씨 (德水) |

| 학력 | 아홉 차례의 과거 장원급제 |

| 종교 | 유교(성리학) → 불교 → 유교(성리학) |

| 가족 관계 | |

| 배우자 | 정실 곡산 노씨 부인, 측실 김씨, 측실 이씨 |

| 자녀 | 슬하 2남 1녀 (서자녀) |

| 부모 | 부: 이원수, 모: 신사임당, 서모: 권씨 |

| 친척 | 할아버지 이천, 재종조부 이기, 이행, 누이 이매창, 형 이번, 형 이선, 동생 이우, 종증조부 이의무, 친족 이순신, 사돈 김장생, 서녀사위 김집 |

| 형제 | 누이 이매창, 형 이번, 형 이선, 동생 이우 |

| 관직 | |

| 관직명 | 조선의 이조판서 |

| 재임 | 1582년 |

| 임금 | 조선 선조 |

| 사상 및 학문 | |

| 스승 | 백인걸 |

| 주요 분야 | 성리학 |

| 학설 | 이기일원론 |

| 기타 | |

| 웹사이트 | 율곡학회 홈페이지 |

2. 생애

15세 때 어머니 신사임당이 세상을 떠나자 3년간 시묘살이를 한 후, 아버지가 계모 권씨와 재혼하자 금강산에 들어가 승려가 되었다. 이때의 경험은 훗날 동인과 남인이 그를 공격하는 빌미가 되었다.[1] 이준경이 죽기 직전 붕당의 폐해를 경고하는 상소를 올리자, 이이는 '죽음에 이르러 말이 악하다'며 이준경을 처벌해야 한다고 주장했다. 그러나 붕당 정치가 현실화되자 크게 뉘우치고 동인과 서인 사이의 당쟁 조정을 평생의 정치적 목표로 삼았다.[1]

공납(貢納)의 폐단을 해결하기 위해 대공수미법(代貢收米法) 실시를 주장했고, 병조판서로서 여진족 이탕개의 침입을 격퇴한 후, 10만 양병설을 주장하여 임진왜란을 예견했다는 명성을 얻었다. 또한 향약 보급에 참여하고, 안정기에 접어들면서 혼란해진 사회를 개혁하기 위해 건국 초기와 같은 초심으로 돌아가자는 경장론을 제시하였다. 붕당을 조정하지 못한 채 세상을 떠났으며, 사후 의정부영의정에 추증되었다. 성혼, 송익필, 김장생 등과 함께 기호 지역 기반의 서인 종주로 추앙받는다. 인조반정 이후 50년간 그를 문묘에 종사하는 문제를 놓고 논쟁이 벌어졌으나, 경신환국으로 서인이 집권한 후 문묘에 종사되었다.

이이는 1536년 강원도 강릉부 죽헌동에 있는 외가 오죽헌(烏竹軒)에서 태어났다. 아버지는 사헌부감찰 이원수이고, 어머니는 신사임당이다. 어릴 때 이름은 '현룡'(見龍)이었으나, 후에 '이'(珥)로 바꾸었다. 이후 경기도 파주의 본가에서 생활하였다.

어려서부터 총명하여 3세 때 이미 글을 깨우쳤고, 어머니 신사임당의 글과 그림을 흉내 낼 정도였다. 4세 때 중국 역사책인 《사략》을 배웠는데, 가르치는 스승보다도 더 토를 잘 달았다고 한다. 8세 때는 화석정(花石亭)에서 시를 지어 사람들을 놀라게 하였다.

어머니에 대한 효성이 지극하여, 5세 때 어머니 신사임당이 병으로 눕자 외할아버지의 위패를 모신 사당에 홀로 들어가 매일 1시간 동안 기도를 올렸다. 11세 때에는 아버지 이원수가 병으로 눕자, 자신의 팔을 찔러 피를 아버지의 입에 넣어 드렸다고 한다.

13세에 진사 초시에 장원 급제하였고, 16세에는 유교 경서뿐만 아니라 다른 여러 책까지 통달하고 성리학을 깊이 연구하였다. 스승 없이 조광조를 사숙하다가 조광조의 문하생인 백인걸을 찾아가 수학하였다. 백인걸의 문하에서 성혼을 만나 친구가 되었다. 독서에 대한 그의 생각은 《자경문》(自警文)과 《격몽요결》에 잘 나타나 있다. 그는 독서를 세상과 사물의 이치, 진리를 깨우치는 가장 기본적인 단계로 보았다.

1551년(명종 6년) 16세에 어머니 신사임당이 사망하자, 파주 자운산에 3년간 시묘살이를 했다.[32] 어머니 신사임당의 오랜 병환과 죽음은 그에게 심적, 정신적 충격을 주었다. 그는 삶과 죽음에 대해 고민하면서 한동안 방황하게 된다. 결국 시묘살이를 마친 뒤 금강산으로 들어가 승려가 되었고, 이때의 입산 경력은 그의 생전과 사후에 동인과 남인 당원들에게 이단 학문에 빠졌다는 이유로 사상공세를 당하는 원인이 된다.

어머니 신사임당 사후, 서모인 권씨 부인은 술주정이 심하여 이이를 괴롭혔으나, 원한을 품지 않고 서모를 극진히 모셨다.[33]

묘막에서 독서에 열중하던 이이는 불교 서적을 읽고 유교와 색다른 학문에 흥미를 느껴 3년상이 끝난 1554년(명종 9) 금강산 마가연(摩訶衍)에 들어가 자신의 아호이기도 한 '''석담'''(石潭)이라는 법명으로 승려가 되어 불교를 연구하였다. 그러나 승려생활 내내 인간이 왜 태어나고 왜 죽는가에 대한 그의 질문에 대한 해답을 얻지 못했다. 결국 불교가 유교에 미치지 못한다고 확신하고 입산 1년 만에 마가연을 떠나 금강산에서 내려와 환속한다.[35]

1564년(명종 19) 식년문과에 급제한 후 호조좌랑을 거쳐 예조좌랑으로 일했다. 윤원형이 승려 보우를 궁중에 끌어들여 비행을 저지르자, 상소를 올려 보우를 제주도로 귀양 보내고 윤원형을 관직에서 몰아냈다.[36]

1567년 명종이 승하하고 선조가 즉위하였으나, 명종대의 외척인 좌의정 심통원[36]은 대왕대비의 친족이라는 이름으로 재상직에 있으면서 횡포를 일삼았다. 이이는 상소를 올려 심통원을 탄핵하였고, 인순왕후는 수렴청정을 거두었으며, 심통원은 삭탈 관직되어 쫓겨났다.[36]

1568년(선조 1) 천추사(千秋使)의 서장관(書狀官)으로 명나라에 다녀온 후, 1569년 홍문관 부교리가 되었다. 춘추관기사관에 겸임되어 《명종실록》 편찬에 참여했고, 같은 해 정철과 함께 《동호문답》(東湖問答)을 써서 선조에게 올렸다. 이이는 ‘시무’(時務)와 ‘무실’(務實)이라는 용어를 사용하며, 급선무로 해결해야 하는 정치가 어떤 것인가를 명확히 밝혔다.

심의겸은 이이가 자신의 종조부 심통원 등을 공격하여 탄핵, 몰락시켰음에도 사사로운 감정을 갖지 않고 계속 친하게 지냈다. 심의겸은 이이를 인격적으로 신뢰하였고, 이이는 그런 심의겸의 인품에 탄복하여 을해당론 이후에도 심의겸을 구원해주려 노력했다.[36]

이이는 허례와 허식을 비판하였으나, 도덕, 윤리, 예절이라는 이름으로 가장된 위선과 형식, 겉치례가 팽배한 사회에서 그의 정직한 자세는 통용되기 어려웠다.[37] 허엽과 이준경 등은 율곡을 예절과 근본도 모르는 인간이라고 비판했다.[37] 이이는 이준경을 부정적으로 생각했고, 이준경 역시 이이의 인격을 의심하였다. 이이의 재종조부 이기는 그가 공격했던 이준경과 정적관계였다.

이이는 서경덕의 기중심의 설을 성리학자 답지 않게 도에 치우쳤다며 공박했고, 이황의 사단칠정인 이기호발설을 비판하여 기발이승일도설을 주장했다. 조식에 대해서는 '세상을 피하여 홀로 서서 뜻과 행실이 높고 깨끗하겠지만, 학문을 하면서 실제로 체득한 주장과 견해가 없고, 상소한 것을 보아도 나라와 백성을 위한 방책은 없다'며 비판했다.

사심 없이 사물을 판단하려는 그의 자세는 선조를 매료시켰고, 선조는 일이 있을 때마다 그를 불러 자문했다.

1573년(선조 6년) 승정원 동부승지, 우부승지를 거쳐 《만언봉사》(萬言封事)라는 상소문을 올려, 조선의 정치와 사회 풍습 중에서 잘못된 것 7가지를 지적하고 개선책을 요구하였다. 1574년 황해도 감사로 부임한 후, 사간원대사간·사헌부대사헌·호조판서·대제학·이조판서·의정부우찬성·병조판서 등을 역임하였다. 1577년 《격몽요결 (擊蒙要訣)》을 저술했고, 1580년 《성학집요 (聖學輯要》, 《기자실기 (箕子實記)》를 집필하였다. 1581년 양관대제학(兩館大提學)이 되었고, 1582년 이조판서로 《인심도심설 (人心道心說)》, 《김시습전 (金時習傳)》, 《학교모범 (學校模範)》을 저술하였다.

이이는 조선 건국 후 200년이 지나 사회 기강이 무너져 간다고 보고, 다시 개국 초기의 자세로 돌아가야 한다며 변법 경장론을 주장하였다. 변법경장(變法更張)은 다음 내용을 가지고 있다.

| 내용 |

|---|

| 문벌이나 출신보다는 능력 있는 사람을 기용 |

| 신분을 가리지 않고 평민을 포함하여 폭넓게 인재 양성 |

| 중앙에서는 외척의 권력 집중화를 막고, 지방에서는 수령의 자질을 높이며 이서(吏胥)들에게도 녹봉을 주어 민폐를 막아야 함 |

| 붕당을 막기 위해서는 사림의 공론을 존중하고 사기를 높여야 함 |

| 민생을 괴롭히는 방납을 시정 |

| 왕실 사유재산을 억제하고 왕실의 경비를 줄여야 함 |

| 군포에 대한 족징과 인징을 금지 |

| 공노비의 선상(選上)을 개선하여 부담을 줄여야 함 |

| 사창제를 실시하여 빈민을 구제 |

이이는 당시 사회를 중쇠기(中衰期)로 보고, 국가 재건과 비슷한 재정비가 필요하다고 보았다. 그는 경장의 방법으로 변통(變通), 즉 전면 개정이 아닌 일부 수정, 재정비를 제시하였다. 그는 《동호문답》, 《만언봉사》 등에서 경장의 방법, 사회 개혁안, 안민(安民)을 위한 국정 개혁안을 제시하였다. 《만언봉사》에서 그는 "때에 알맞게 한다"(時宜)는 것을 강조하며, 시대 변화에 따라 법과 제도를 정비해서 백성을 구제해야 한다고 주장했다.

공납 제도의 개혁에 뜻을 두고, 황해도해주에서는 향약과 사창의 실시를 노력했다.[22] 그는 십만양병설을 주장하여 임진왜란을 예언했다는 명성을 얻었다. 또한 대동법의 실시와 사창의 설치 등을 제의하였으며, 일반 민중의 계몽을 위하여 《서원향약(西原鄕約)》, 《해주향약(海州鄕藥)》, 《사창계약속(社倉契約束)》, 《동거계사(同居戒辭)》, 《학교모범(學敎模範)》, 《해주은병정사학규(海州隱屛精舍學規)》, 《약속(約束)》, 《문헌서원학규(文獻書院學規)》 등의 규례를 많이 만들었다.

1582년(선조 15년) 이조판서에 임명되었다가 병조판서로 임명되었다. 병조판서로 있을 때부터 과로로 쓰러져 요양했다. 동인은 계속 그를 탄핵하고 공격하였다. 1583년(선조 17년) 당쟁을 조장한다는 동인의 탄핵으로 사직했다. 같은 해 돈녕부판사, 이조판서가 되었다. 동인 당원 송응개는 이이를 나라를 말아먹은 간신이라고 혹평하였다. 결국 당쟁 조절 노력은 수포로 돌아갔고 동인들에 대한 미움과 원망은 극에 달했다.

이이는 이조판서직에 있을 때 정여립의 과격한 성격을 간파하여 이조전랑 임명을 반대하였다. 그러나 병세가 악화되어 관직 생활을 오래 계속하지 못하고 세상을 떠났으며, 이이가 죽은 두 달 후 정여립은 홍문관 수찬에 올랐다.[51][52]

2. 1. 출생과 가계

이이(李珥)는 1536년 강릉 (강원도) 오죽헌에서 아버지 사헌부감찰 이원수와 어머니 신사임당 사이에서 셋째 아들로 태어났다.[31] 자는 숙헌(叔獻), 호는 율곡(栗谷)이다. 신사임당이 흑룡이 바다에서 하늘로 오르는 꿈을 꾸고 이이를 낳았기 때문에, 태어난 방은 몽룡실(夢龍室)이라 불렸고, 어릴 때 이름은 현룡(見龍)이었다.[31]

아버지 이원수는 사헌부 감찰, 수운 판관, 통덕랑을 지냈으며, 중종 때 형제 정승인 이기와 이행의 5촌 조카였다. 이기는 의정부영의정을, 이행은 의정부좌의정을 지냈다. 종숙(당숙) 이기와 이행은 외가쪽으로는 생육신 성담수, 성담년의 조카이고, 사육신 성삼문의 외종조카들이었다. 그러나, 아버지 이원수는 통덕랑 자현부감찰에 이르렀다.

어머니 신사임당은 학문적 소양이 깊었고, 시문과 서화에 능했다. 또한, 높은 덕을 지닌 인격자였을 뿐만 아니라, 절개가 굳고 시부모를 잘 섬긴다고 칭송을 받던 인물이었다. 이이는 어려서 어머니에게서 학문을 배웠고, 외할아버지 진사 신명화(申命和)에게서 유교, 성리학을 배웠다.

이원수는 신사임당 외에도 권씨라는 첩을 한 명 더 두었다. 서모 권씨는 주모 출신으로 술주정이 심하였는데, 신사임당에게는 근심이 되었을 뿐만 아니라 신사임당이 세상을 떠난 뒤, 권씨는 이이를 괴롭혔으나 그는 원한을 품지 않고 서모를 극진히 모셨다.

이이는 어려서 신동이라 불렸다. 3세 때에 이미 글을 깨우쳤을 뿐만 아니라, 어머니 신사임당의 글과 그림을 흉내낼 정도로 놀라운 천재였다.[31] 4세 때 중국의 역사책인 《사략》의 첫 권을 배웠는데 가르치는 스승보다도 더 토를 잘 달았다고 한다. 5세 때에 어머니 신사임당이 병으로 자리에 눕자, 외할아버지의 위패를 모신 사당에 홀로 들어가 매일 1시간 동안 기도를 올렸다. 11세 때에는 아버지 이원수가 병으로 자리에 눕자, 이이는 칼끝으로 자기의 팔을 찔러 흘러내리는 피를 아버지의 입에 넣어 드렸다.

8세 때는 화석정(花石亭)에서 팔세부시(八歲賦詩)를 지어 사람들을 놀라게 하였다.[31]

2. 2. 유년기와 소년기

숲에는 가을이 저물어 가매 / 시인의 시정은 그지없어라.

遠水連天碧중국어 / 霜楓向日紅중국어

물빛은 하늘에 닿아 푸르고 / 단풍은 햇빛 따라 불타올라라.

山吐孤輪月중국어 / 江含萬里風중국어

산에는 둥근 달이 솟아오르고 / 강에는 끝없는 바람 어려라.

塞鴻何處去중국어 / 聲斷暮雲中중국어

기러기는 어디로 가는 것인가 / 저무는 구름 새로 소리 끊겨라.[31]

1551년(명종 6년) 어머니 신사임당이 세상을 떠나자, 이이는 정신적으로 방황하였다. 서모 권씨의 술주정과 괴롭힘은 그의 방황을 부추겼다. 외할머니 이씨에게 의존하였으나, 그마저도 곧 세상을 떠났다.

성주목사 노경린의 딸 곡산 노씨와 결혼하였고, 김씨와 이씨 두 명의 첩을 두었다. 서녀 이씨는 김장생의 아들 김집의 첩으로 출가하였다.

(그는 조광조, 김식, 김안국의 학통을 다시 율곡 이이와 우계 성혼에게 전수하였다.)

1548년, 13세 때 진사 초시에 장원 급제하였다.

16세 때에는 유교 경서뿐만 아니라 다른 여러 책까지 통달하고 성리학을 깊이 연구하였다. 스승 없이 조광조를 사숙하다가 조광조의 문하생인 휴암 백인걸을 찾아가 수학하였다.

백인걸의 문하에서 성혼을 만나는데, 성혼은 그의 오랜 친구가 된다. 성혼은 조광조의 다른 문하생인 성수침의 아들이자 성수침의 문하생이기도 했다.

청년기의 이이와 성혼은 "살아도 같이 살고 죽어도 같이 죽자"고 맹세하였다. 1567년 선조가 인재를 추천받을 때 "우계는 그러한 위인은 못 되고 학문에 힘쓰는 착실한 선비다" 라고 답하고, "경과 우계를 비교하면 어떤가?"라는 물음에 "재주는 소신이 우계보다 낫긴 하나 수신하고 학문적인 노력에 있어서는 우계에 미치지 못한다." 라고 솔직하게 답했다. 성혼 역시 이이의 그러한 답변에 유감을 갖지 않고 겸허히 받아들였다.

이이는 그의 저작 자경문(自警文)에서 독서에 대한 생각을 규정하였다.

새벽에 일어나면 아침나절 할 일을 생각하고, 아침밥을 먹고 나면 낮 동안 할 일을 생각하고, 잠자리에 들 때면 내일 할 일을 생각한다. 아무 일이 없으면 마음을 내려놓고 일이 있으면 반드시 생각을 하여 일 처리에 마땅한 방도를 얻어야 할 것이다. 그런 뒤에 독서를 한다. 독서란 옳고 그름을 분변(分辨)하여 일을 행하는 데 실천하는 것이다. 만약 일을 살피지 않고 오뚝 앉아 독서만 한다면, 무용한 학문이 된다.[53]한국어

격몽요결의 4장에서 율곡은 독서에 대해 '배우는 사람은 늘 이 마음을 보존하여 사물의 유혹에 져서는 안 된다. 반드시 이치를 따져보고(窮理), 선(善)을 밝힌 뒤에야 마땅히 행해야 할 도리가 눈앞에 드러나 앞으로 나아갈 수 있는 것이다. 그러므로 도(道)로 드러내는 데는 이치를 따지는 것보다 앞서는 것이 없고, 이치를 따지는 데는 독서보다 앞서는 것이 없다. 왜냐하면 성현(聖賢)들이 마음을 쓴 자취와 본받거나 경계해야 할 선과 악이 모두 책에 있기 때문이다.[53]'라고 하였다.

15세 때 어머니 신사임당이 죽자 3년간 여묘살이를 한 후, 아버지가 계모 권씨와 재혼하자 금강산에 들어가 승려가 되었다.

2. 3. 청소년기

이이는 1536년 강원도 강릉부 죽헌동에 있는 외가인 오죽헌(烏竹軒)에서 태어났다. 아버지는 사헌부감찰 이원수이고, 어머니는 신사임당이다. 어릴 때 이름은 '현룡'(見龍)이었으나, 후에 '이'(珥)로 바꾸었다. 이후 경기도 파주의 본가에서 생활하였다.

어려서부터 총명하여 3세 때 이미 글을 깨우쳤고, 어머니 신사임당의 글과 그림을 흉내낼 정도였다. 4세 때 중국 역사책인 《사략》을 배웠는데, 가르치는 스승보다도 더 토를 잘 달았다고 한다. 8세 때는 화석정(花石亭)에서 시를 지어 사람들을 놀라게 하였다.

어머니에 대한 효성이 지극하여, 5세 때 어머니 신사임당이 병으로 눕자 외할아버지의 위패를 모신 사당에 홀로 들어가 매일 1시간 동안 기도를 올렸다. 11세 때에는 아버지 이원수가 병으로 눕자, 자신의 팔을 찔러 피를 아버지의 입에 넣어 드렸다고 한다.

13세에 진사 초시에 장원 급제하였고, 16세에는 유교 경서뿐만 아니라 다른 여러 책까지 통달하고 성리학을 깊이 연구하였다. 스승 없이 조광조를 사숙하다가 조광조의 문하생인 백인걸을 찾아가 수학하였다. 백인걸의 문하에서 성혼을 만나 친구가 되었다.

독서한국어에 대한 그의 생각은 자경문한국어(自警文)과 격몽요결한국어에 잘 나타나 있다. 그는 독서한국어를 세상과 사물의 이치, 진리를 깨우치는 가장 기본적인 단계로 보았다.

2. 3. 1. 모친상과 방황

1551년(명종 6년) 16세에 어머니 신사임당이 사망하자, 파주 자운산에 3년간 시묘살이를 했다.[32] 효성이 남달리 지극하였던 이이는 가족들의 만류에도 3년 동안 어머니의 무덤 옆에 묘막을 짓고 생활하며 어머니의 명복을 빌었다.어머니 신사임당의 오랜 병환과 죽음은 그에게 심적, 정신적 충격을 주었다. 그는 사람이 왜 태어나고 죽는가에 대해 계속 고민하면서 한동안 방황하게 된다. 결국 시묘살이를 마친 뒤 금강산으로 들어가 승려가 되었고, 이때의 입산 경력은 그의 생전과 사후에 동인과 남인 당원들에게 이단 학문에 빠졌다는 이유로 사상공세를 당하는 원인이 된다.

어머니 신사임당 사후, 서모인 권씨 부인은 술주정이 심하여 이이를 괴롭혔으나, 원한을 품지 않고 서모를 극진히 모셨다.[33]

2. 3. 2. 승려 생활과 환속

1551년(명종 6년) 어머니 신사임당이 사망하자, 파주 두문리 자운산에 있는 묘소에서 3년간 시묘살이를 했다.[32] 이이는 가족들의 만류에도 3년 동안 어머니의 무덤 옆에 묘막을 짓고 생활하며 어머니의 명복을 빌었다. 아버지가 병으로 누웠을 때는 사당에 들어가 아버지의 병을 낫게 해 달라고 눈물을 흘리며 기도할 정도로 효성이 지극했다.어머니 신사임당 사후, 이이와 형제들은 서모 권씨 부인에게서 수난을 겪었다.[33] 신사임당은 온후하고 자상했으나, 권씨 부인은 술을 좋아해 새벽부터 술을 마셔야 겨우 자리에서 일어나는 성격이었고, 조금만 비위에 거슬려도 빈 독에 머리를 박고 울거나 노끈으로 자살 소동을 벌이는 등 행패가 심했다.[33] 이이는 참다못해 가출하기도 했다.[33]

어머니 신사임당의 오랜 병환과 죽음은 이이에게 큰 정신적 충격을 주었다. 그는 삶과 죽음에 대해 고민하며 방황했다. 시묘살이를 마친 뒤 금강산에 들어가 승려가 되었으나, 스승 백인걸과 친구 성혼은 그가 불교에 입문했다가 환속한 뒤에도 문제 삼지 않고 받아주었다. 그러나 이이의 입산 경력은 동인(東人)들과 허목, 윤휴, 윤선도 등의 남인(南人)에게 이단 학문에 빠졌다는 비판을 받는 원인이 되었다. 이이가 승려이자 불교도라는 유학자(儒學者)들의 사상공세는 1910년(융희 4년) 조선 멸망 때까지 계속되었다.

16세에 어머니와 사별하고 허무감에 사로잡혀 금강산에서 선(禪)을 배웠다.

2. 3. 3. 학문 수학과 친구

이이는 1548년 13세의 어린 나이로 진사 초시에 장원 급제하였다.[3] 어른들도 합격하기 어려운 시험에 어린 나이로 합격하여 주위를 놀라게 했다.스승 없이 조광조를 사숙하다가 조광조의 문하생인 휴암 백인걸을 찾아가 수학하였다. 백인걸의 문하에서 우계 성혼을 만나 오랜 친구가 되었다. 성혼은 조광조의 다른 문하생인 성수침의 아들이자 성수침의 문하생이기도 했다. 또한 고향 파주는 친구 성혼의 아버지 성수침의 연고지이기도 했다.

청년기의 이이와 성혼은 시류의 타락을 논하며 "살아도 같이 살고 죽어도 같이 죽자"고 맹세하였다. 1567년 선조가 인재를 추천받을 때, 사림에서 이 난세를 치유할 수 있는 인물로 성혼을 천거하자, 선조는 성혼에 대한 이이의 생각을 물었다.

선조의 물음에 이이는 "우계는 그러한 위인은 못 되고 학문에 힘쓰는 착실한 선비다"라고 답했다. 자신의 오랜 절친한 친구를 착실한 선비에 불과하다고 한 것은 비교적 냉혹한 평가였다. 그런데 선조가 이어서 "경과 우계를 비교하면 어떤가?"라고 묻자 이이는 "재주는 소신이 우계보다 자신이 낫긴 하나 수신하고 학문적인 노력에 있어서는 우계에 미치지 못한다."라고 솔직하게 답변했다. 성혼 역시 이이의 그러한 답변에 유감을 갖지 않고 겸허히 받아들였다.

이이는 학문적으로는 김종직 학파의 직계로서, 친구인 성혼과 함께 백인걸의 문하생이었다. 성혼은 백인걸 외에도 성수침에게도 사사했는데, 백인걸과 성수침은 조광조의 문인이었다. 이들의 친구였던 노수신 역시 이연경의 문인으로, 이연경 역시 조광조의 문인이었다.

그는 관료생활 중에도 스승인 백인걸을 자주 찾았는데, 이이가 백인걸과 함께 정암 조광조와 퇴계 이황의 인물평을 논하면서 정암과 퇴계의 우열을 놓고 평을 했는데, 이때 이이는 스승인 백인걸에게 조광조에 대해 타고난 성품은 훌륭하였지만 학문이 성숙하지 못한 채 관직에 나가서 일을 그르쳤다고 소신을 피력했다. 백인걸은 조광조의 문하생이었다.

조광조는 다시 김종직의 문하생의 한사람인 김굉필의 문하생이기도 하다. 이이와 성혼의 문하생들 중의 한명인 사계 김장생의 문하에서 송시열과 송준길 등이 배출되었고, 이이와 성혼은 후일 서인의 종주로서 추앙되었다.

2. 4. 관료 생활과 개혁 활동

1564년(명종 19) 식년문과에 급제한 후 호조좌랑이 되었다가 예조좌랑으로 옮겨 국가를 위해 일하기 시작했다. 이때 왕실의 외척 윤원형이 승려 보우를 궁중에 끌어들여 비행을 저지르자 상소를 올려 보우를 제주도로 귀양 보내고 윤원형을 관직에서 몰아냈다.[36] 이후 이조좌랑을 거쳐 1567년 명종이 승하하고 선조가 즉위했으나, 명종대의 외척인 좌의정 심통원[36]은 대왕대비의 친족이라는 이유로 재상직에 있으면서 횡포를 일삼았다. 이때 이이는 다시 상소를 올려 심통원을 탄핵했다. 인순왕후는 곧 수렴청정을 거두었고, 심통원은 삭탈 관직되어 쫓겨났다.[36]관료생활 중에도 꾸준히 이황, 조식, 성혼, 정철 등과 서신을 주고받으며 학문을 연구했다. 1568년(선조 1년) 천추사(千秋使)가 명나라로 갈 때 사신의 서장관(書狀官)으로 연경에 동행한 뒤, 1569년 귀국 후, 홍문관부교리가 되었다. 곧 홍문관부교리로 춘추관기사관에 겸임되었으며, 《명종실록》 편찬에 참여했다. 이때 그는 퇴청 후 오랜 친구인 성혼과 '지선여중(至善與中)' 및 '안자격치성정지설(顔子格致誠正之說)' 등 주자학의 근본문제들을 놓고 서신으로 장기간 토론했다. 그해 홍문관교리를 지냈으며, 1569년 음력 9월에는 송강 정철과 함께 《동호문답》(東湖問答)을 써서 선조에게 올렸다. 그 무렵에 가장 관심 갖고 추진해야 할 일이 무엇인가를 ‘시무’(時務)와 ‘무실’(務實)이라는 용어를 사용하며, 급선무로 해결해야 하는 정치가 어떤 것인가를 명확히 밝혔다. 기회가 있을 때마다 이이는 계속 ‘시무’가 어떤 것인가를 상소로 올리기도 했다.

1573년(선조 6년) 승정원의 동부승지가 되었다가 우부승지로 옮겨 《만언봉사》(萬言封事)라는 상소문을 올렸다. 이 상소문에서 이이는 조선의 정치와 사회 풍습 중에서 잘못된 것 7가지를 국가적 근심거리라고 지적했고 세세하게 설명하여 개선책을 강구하라는 요구 사항을 열거했다. 선조는 이이가 올린 상소문을 보고 감동하여 칭찬을 아끼지 않았다고 한다. 병조참지에 임명되었다가, 그해 음력 3월 이이는 사간원 대사간에 임명되었다. 그러나 얼마 뒤 병으로 사퇴하고 다시 고향인 경기도 파주 율곡촌으로 내려가 학문 연구에 전심했다.

1574년(선조 7년) 우부승지에 임명되었다가 조정의 요구로 황해도 감사로 부임, 약 반 년간 재직했다. 그 후에도 자주 조정과 고향을 왕복하면서 사간원대사간·사헌부대사헌·호조판서·대제학·이조판서·의정부우찬성·병조판서 등을 역임했다.

1577년 황해도 해주의 석담으로 낙향하여, 은거하면서 아동교육서 겸 문맹 계몽, 글을 배우는 사람을 위한 기초지식 교육 서적인 《격몽요결 (擊蒙要訣)》을 저술했다. 학문 연구와 후학 양성에만 힘을 쓰다가 1580년 다시 선조의 부름을 받아 정계에 진출했다. 1581년 음력 9월 홍문관 부제학으로 있으면서, 주자학의 핵심내용을 요약한 《성학집요 (聖學輯要》를 저술, 발간하여 보급했다. 5편으로 구성된 이이의 책을 받아본 선조는 “이 책은 참으로 필요한 책이다. 이건 부제학(율곡)의 말이 아니라 바로 성현의 말씀이다. 바른 정치에 절실하게 도움이 되겠지만, 나같이 불민한 임금으로 행하지 못할까 두려울 뿐이다.”라며 극찬을 아끼지 않았다. 1580년(선조 13) 기자의 일대기인 《기자실기 (箕子實記)》를 집필했다.

이이는 평생 동안 대사간에만 9번이나 임명되었고, 선조의 신임은 계속되었다. 1581년 사헌부대사헌이 되었다가 곧 예문관제학에 임명되어 대사헌으로 예문관제학을 겸임하고, 동지중추부사를 거쳐 예문관대제학과 홍문관대제학을 겸임한 양관대제학(兩館大提學)이 되었다. 1582년 이조판서에 임명되었으며 이때 선조의 왕명을 받고 《인심도심설 (人心道心說)》을 지어 올렸으며, 같은 해 김시습의 일대기 《김시습전 (金時習傳)》과 학생 계몽서 《학교모범 (學校模範)》을 저술했다.

공납(貢納)의 폐단 시정책인 대공수미법(代貢收米法) 실시를 주장하고, 병조판서로서 여진족 이탕개의 침입을 격퇴한 후, 10만 양병설을 주장해 임진왜란을 예언했다는 명성을 얻었다. 또한 그는 향약의 보급에 참여하는 한편, 안정기에 접어들면서 혼란해진 사회를 개혁할 방법으로 다시 건국 초기와 같은 초심으로 돌아가자는 경장론을 제시했다.

2. 4. 1. 동료들과의 갈등

이준경이 죽기 직전 붕당의 폐해에 관한 유차를 올리자 '죽음에 이르러 말이 악하다'고 공격하였으며 이후 이준경의 처벌까지 상주하기도 했다.[1] 그러나 후일 당쟁이 현실화하자 스스로 크게 뉘우치고 동인, 서인 사이의 당쟁 조정을 평생 정치 이념으로 삼았다.[1]1558년(명종 13) 23살의 이이는 당시 대학자인 58세의 퇴계 이황을 찾아가서 만났다.[3] 이이는 그곳에서 이틀간 머물며 이황과 학문의 여러 가지 문제와 사상을 논하고 시를 짓고 토론하였고, 이황은 그의 재능에 크게 감탄하였다.[3] 비록 견해를 일치시키지 못했지만 그 후 이들은 가끔 편지를 서로 주고받으며 학문에 관한 질의 응답을 나누곤 하였다.[3] 그의 학식과 달변을 높이 산 이황은 자신의 문인은 아니지만 후생가외라 하기도 하였다.[3]

이후에도 여러 차례 서신을 통하여 경공부(敬工夫)나 격물(格物)·궁리(窮理)의 문제를 서로 서신을 주고받으며 교류하였다.[4] 그러나 이황을 방문하여 담론하던 중 이와 기의 문제를 놓고 이황을 논파하려 드는 것을 목격한 이황의 문도들은 그를 이인(異人)으로 의아하게 보면서도 적개심을 품게 되었는데, 후일 조정에 출사한 이황의 문도들 중 그를 알아보는 이가 있어 그를 스승 이황을 모욕하려 든 논적으로 규정한다.[4] 이이가 질문을 하면 이황은 친절한 답변을 보냈고, 불교에서 과감히 벗어나 유교로 되돌아온 용기를 높이 평가하며 칭찬하는 글을 보내기도 했었다.[4]

2. 4. 2. 붕당 조절 노력

1564년(명종 19) 이이는 식년문과에 급제한 후 호조좌랑을 거쳐 예조좌랑으로 전임되어 국가를 위해 일하기 시작하였다.[36] 이때 이이는 왕실의 외척 윤원형이 승려 보우를 궁중에 끌어들여 비행을 저지르자 상소를 올려 보우를 제주도로 귀양 보내고 윤원형을 관직에서 몰아냈다.[36]이후 이조좌랑을 거쳐 1567년 명종이 승하하고 선조가 즉위하였으나, 명종대의 외척인 좌의정 심통원[36]은 대왕대비의 친족이라는 이유로 재상직에 있으면서 횡포를 일삼았다. 이때 이이는 다시 상소를 올려 심통원을 탄핵하였다. 인순왕후는 곧 수렴청정을 거두었고, 심통원은 삭탈 관직되어 쫓겨났다.[36]

이준경이 죽기 직전 붕당의 폐해에 관한 유차를 올리자 '죽음에 이르러 말이 악하다'고 공격하였으며 이후 이준경의 처벌까지 상주하기도 했다. 그러나 후일 당쟁이 현실화되자 스스로 크게 뉘우치고 동인, 서인 사이의 당쟁 조정을 평생 정치 이념으로 삼았다.[36]

심의겸은 율곡 이이가 자신의 종조부 심통원 등을 공격하여 탄핵, 몰락시켰음에도 이이에게 사사로운 감정이나 원한을 갖지 않고 계속해서 친하게 지냈다. 심의겸은 이이를 인격적으로 신뢰하였다. 이이는 그런 심의겸의 인품에 탄복하여 을해당론 이후에도 심의겸을 구원해주려 노력했고, 심의겸은 이이를 서인의 정신적 지주로 추대하였다.[36]

2. 4. 3. 인재 천거

1564년(명종 19) 이이는 식년문과에 급제한 후 호조좌랑이 되었다가 예조좌랑으로 전임하여 국가를 위해 일하기 시작하였다. 이때 이이는 왕실의 외척 윤원형이 승려 보우를 궁중에 끌어들여 비행을 서슴지 않자 상소를 올려 보우를 제주도로 귀양을 보내고 윤원형을 관직에서 몰아냈다.[36] 이후 이조좌랑을 거쳐 1567년 명종이 승하하고 선조가 즉위하였으나, 명종대의 외척인 좌의정 심통원은 대왕대비의 친족이라는 이름으로 축출되지 않고 재상직에 있으면서 횡포를 일삼았다. 이때 이이는 다시 상소를 올려 심통원을 탄핵하였다. 인순왕후는 곧 수렴청정을 거두었고, 심통원은 삭탈 관직되어 쫓겨났다.[36]2. 5. 정치 활동과 학문 연구

1564년(명종 19) 식년문과에 급제한 후 호조좌랑을 거쳐 예조좌랑으로 일했다. 윤원형이 승려 보우를 궁중에 끌어들여 비행을 저지르자, 상소를 올려 보우를 제주도로 귀양 보내고 윤원형을 관직에서 몰아냈다.1567년 명종이 승하하고 선조가 즉위하였으나, 명종대의 외척인 좌의정 심통원[36]은 대왕대비의 친족이라는 이름으로 재상직에 있으면서 횡포를 일삼았다. 이이는 상소를 올려 심통원을 탄핵하였고, 인순왕후는 수렴청정을 거두었으며, 심통원은 삭탈 관직되어 쫓겨났다.

1568년(선조 1) 천추사(千秋使)의 서장관(書狀官)으로 명나라에 다녀온 후, 1569년 홍문관 부교리가 되었다. 춘추관기사관에 겸임되어 《명종실록》 편찬에 참여했고, 같은 해 정철과 함께 《동호문답》(東湖問答)을 써서 선조에게 올렸다. 이이는 ‘시무’(時務)와 ‘무실’(務實)이라는 용어를 사용하며, 급선무로 해결해야 하는 정치가 어떤 것인가를 명확히 밝혔다.

심의겸은 이이가 자신의 종조부 심통원 등을 공격하여 탄핵, 몰락시켰음에도 사사로운 감정을 갖지 않고 계속 친하게 지냈다. 심의겸은 이이를 인격적으로 신뢰하였고, 이이는 그런 심의겸의 인품에 탄복하여 을해당론 이후에도 심의겸을 구원해주려 노력했다.

이이는 허례와 허식을 비판하였으나, 도덕, 윤리, 예절이라는 이름으로 가장된 위선과 형식, 겉치례가 팽배한 사회에서 그의 정직한 자세는 통용되기 어려웠다.[37] 허엽과 이준경 등은 율곡을 예절과 근본도 모르는 인간이라고 비판했다.[37] 이이는 이준경을 부정적으로 생각했고, 이준경 역시 이이의 인격을 의심하였다. 이이의 재종조부 이기는 그가 공격했던 이준경과 정적관계였다.

이이는 서경덕의 기중심의 설을 성리학자 답지 않게 도에 치우쳤다며 공박했고, 이황의 사단칠정인 이기호발설을 비판하여 기발이승일도설을 주장했다. 조식에 대해서는 '세상을 피하여 홀로 서서 뜻과 행실이 높고 깨끗하겠지만, 학문을 하면서 실제로 체득한 주장과 견해가 없고, 상소한 것을 보아도 나라와 백성을 위한 방책은 없다'며 비판했다.

사심 없이 사물을 판단하려는 그의 자세는 선조를 매료시켰고, 선조는 일이 있을 때마다 그를 불러 자문했다. 백인걸에 대한 인물평을 요구받은 율곡은 "기고학황氣高學荒" (기가 높고 글이 거칠다)이라고 답변했다.[37] 이언적에 대해서는 박학하고 글을 잘 지으며 몸가짐이 장중했지만, 세상을 다스리고 백성을 구하는 데는 큰 재질이 없었고 벼슬에서도 절개가 없었다고 평했다.

2. 5. 1. 후학 양성

백인걸의 문인이었던 이이는 이황을 선학으로 모시고 존경하였다. 1558년(명종 13) 23살의 이이는 당시 대학자인 58세의 퇴계 이황을 찾아가서 만났다. 이이는 그곳에서 이틀간 머물며 이황과 학문의 여러 가지 문제와 사상을 논하고 시를 짓고 토론하였고, 이황은 그의 재능에 크게 감탄하였다. 비록 견해를 일치시키지 못했지만 그 후 이들은 가끔 편지를 서로 주고받으며 학문에 관한 질의 응답을 나누곤 하였다. 그의 학식과 달변을 높이 산 이황은 자신의 문인은 아니지만 후생가외라 하기도 하였다.[37]그 뒤에도 여러 차례 서신을 통하여 경공부(敬工夫)나 격물(格物)·궁리(窮理)의 문제를 서로 서신을 주고받으며 교류하였다. 그러나 이황을 방문하여 담론하던 중 이와 기의 문제를 놓고 이황을 논파하려 드는 것을 목격한 이황의 문도들은 그를 이인(異人)으로 의아하게 보면서도 적개심을 품게 되었는데, 후일 조정에 출사한 이황의 문도들 중 그를 알아보는 이가 있어 그를 스승 이황을 모욕하려 든 논적으로 규정한다.

이이가 질문을 하면 이황은 친절한 답변을 보냈고, 불교에서 과감히 벗어나 유교로 되돌아온 용기를 높이 평가하며 칭찬하는 글을 보내기도 했었다. 그해 겨울 별시(別試)에 장원하였는데, 이이는 13세 이후로 29세까지 생원시와 식년문과에 모두 장원으로 급제하여 과거에 총 9번 장원 급제하였다. 그리하여 그가 거리를 지나갈 때면 아이들까지 구도장원공(九度壯元公)이 지나간다고 우러러 보았다.

또한 친구 성혼과의 인연으로 대곡 성운, 남명 조식 등도 찾아가 그들과도 사물과 이기론, 주자와 육구연 등을 담론하기도 했다.

2. 5. 2. 개혁 방안

이이는 조선이 건국된 지 200년이 지나면서 사회 기강이 해이해지고 있다고 보고, 다시 개국 초기의 정신으로 돌아가 사회를 개혁해야 한다는 변법경장론(變法更張論)을 주장했다.이이가 제시한 개혁 방안은 다음과 같다.

| 번호 | 내용 |

|---|---|

| 1 | 문벌이나 출신보다는 능력 위주로 인재를 등용해야 한다. |

| 2 | 평민을 포함하여 폭넓게 인재를 양성해야 한다. |

| 3 | 중앙에서는 외척의 권력 집중을 막고, 지방에서는 수령의 자질을 높이고 이서(吏胥)들에게 녹봉을 주어 민폐를 막아야 한다. |

| 4 | 붕당을 막기 위해 사림의 공론을 존중하고 사기를 높여야 한다. |

| 5 | 민생을 괴롭히는 방납을 시정해야 한다. |

| 6 | 왕실 사유재산을 억제하고 왕실 경비를 줄여야 한다. |

| 7 | 군포에 대한 족징과 인징을 금지해야 한다. |

| 8 | 공노비의 선상(選上)을 개선하여 부담을 줄여야 한다. |

| 9 | 사창제를 실시하여 빈민을 구제해야 한다. |

이이는 조세 제도에 대한 철저한 관리와 기록의 중요성을 강조했으며, 탐관오리가 공납이나 진상물을 핑계로 백성에게서 빼앗은 물품을 사적으로 사용한다고 비판했다.

당시 성리학 등에서는 사회가 생성기, 창업기, 수성기를 거쳐 멸망한다고 보았는데, 이이는 수성기와 멸망 사이에 경장(更張)이 필요하다고 보았다. 그는 창업기 이후 위기를 극복하는 수성기를 거친 뒤, 시간이 지나면 관료주의와 무사안일에 빠진다고 보았다. 이때 다시 국가와 사회를 바로잡아야 한다고 주장하며, 이를 경장(更張)이라고 했다. 경장의 방법으로는 전면 개정이 아닌 일부 수정, 즉 변통(變通)을 제시했다.

그는 자신이 살던 시대를 각종 제도가 무너져가는 중쇠기(中衰期)로 진단하고, 국가 재건과 같은 긴급한 재정비, 즉 경장(更張)이 필요하다고 보았다. 그는 당시 시대가 경장이 필요한 때라고 판단했다. 따라서 전통에 얽매이지 않고 현실에 맞게 수정하는 변통(變通)을 통해 경장해야 한다고 주장했다. 그는 저서 《동호문답》, 《만언봉사》 등에서 사회 개혁 방안과 안민(安民)을 위한 국정 개혁안을 제시했다.

《만언봉사》에서 그는 "때에 알맞게 한다"(時宜)는 것을 강조했다. 그는 "정치에서는 때를 아는 것이 중요하고, 일에서는 실질적인 것에 힘쓰는 것이 중요하다"고 했다. "때에 알맞게 한다"(時宜)는 것은 시대와 환경 변화에 따라 법과 제도를 만들거나 정비해서 백성을 구제하는 것이라고 주장했다. 그는 시대가 바뀌면 제도나 법이 맞지 않을 수 있으므로, 현실에 맞게 고쳐야 하며, 이러한 변통을 통해 경장하고 백성의 불편을 해소할 수 있다고 보았다.

그는 당시 조선 중기를 중쇠기로 본 이유로 민생 범죄 증가, 유랑민 증가, 왜구와 여진족의 약탈, 양반 관료층의 기강 해이 등을 들며, 이를 백성들의 경제 파탄으로 진단했다. 그는 이러한 원인을 오래된 제도와 인습의 폐단, 현실과 맞지 않는 이상론, 관념론에 대한 집착으로 보았다. 따라서 경장의 방법으로 국가 통치체제 정비, 공안(貢案)과 군정(軍政) 등 부세(賦稅) 제도 개혁, 노인과 아이에게까지 걷는 세금과 지방관, 향리의 가렴주구 개선, 세금 납부 항목과 국가 조세의 일원화 및 세금액수 균등화 등을 제시했다. 그는 국가와 사회의 재정비가 필요하며, 그 방법으로 법률 개혁, 제도 개선 등을 통해 당시 현실을 반영해야 한다고 했다.

또한 백성들의 사회 교화 역시 경장의 하나라고 보고, 서원향약(西原鄕約), 해주향약(海州鄕約), 사창계약속(社倉契約束) 등을 만들어 향약과 사창법을 실시하고, 지방에 서원, 향교, 서당 건립을 장려하여 지방 인심과 풍속 교화를 강조했다.

《만언봉사(萬言封事)》에서 이이는 부패 시정 7개항을 제시했는데, 특히 십만양병설을 주장하여 임진왜란을 예언한 것으로 유명하다. 이 외에도 대동법 실시와 사창 설치 등을 제안하여 조선 사회 정책에 큰 변화를 가져왔으며, 일반 민중 계몽을 위해 《서원향약(西原鄕約)》, 《해주향약(海州鄕藥)》, 《사창계약속(社倉契約束)》, 《동거계사(同居戒辭)》, 《학교모범(學敎模範)》, 《해주은병정사학규(海州隱屛精舍學規)》, 《약속(約束)》, 《문헌서원학규(文獻書院學規)》 등 많은 규례를 만들었다.

2. 6. 생애 후반

이이는 1536년 강릉 (강원도)에서 이원수와 신사임당의 셋째 아들로 태어났다. 자는 숙헌(叔獻), 호는 율곡(栗谷)이다. 어머니 신사임당에게 교육받은 이이는 1548년 13세의 나이로 진사 초시에 합격했다. 16세 때 어머니와 사별하고 금강산에서 선(禪)을 배웠다. 어머니의 상을 치른 후 학술에 전념하며, 수많은 문인들과 교류했다. 아홉 번 치른 과거에서 모두 장원 (수석)을 차지했기에 "구도장원공(九度壯元公)"이라고 불렸다.1573년(선조 6년) 승정원 동부승지, 우부승지를 거쳐 《만언봉사》(萬言封事)라는 상소문을 올려, 조선의 정치와 사회 풍습 중에서 잘못된 것 7가지를 지적하고 개선책을 요구하였다. 1574년 황해도 감사로 부임한 후, 사간원대사간·사헌부대사헌·호조판서·대제학·이조판서·의정부우찬성·병조판서 등을 역임하였다. 1577년 《격몽요결 (擊蒙要訣)》을 저술했고, 1580년 《성학집요 (聖學輯要》, 《기자실기 (箕子實記)》를 집필하였다. 1581년 양관대제학(兩館大提學)이 되었고, 1582년 이조판서로 《인심도심설 (人心道心說)》, 《김시습전 (金時習傳)》, 《학교모범 (學校模範)》을 저술하였다.

이이는 조선 건국 후 200년이 지나 사회 기강이 무너져 간다고 보고, 다시 개국 초기의 자세로 돌아가야 한다며 변법 경장론을 주장하였다. 변법경장(變法更張)은 다음 내용을 가지고 있다.

| 내용 |

|---|

| 문벌이나 출신보다는 능력 있는 사람을 기용 |

| 신분을 가리지 않고 평민을 포함하여 폭넓게 인재 양성 |

| 중앙에서는 외척의 권력 집중화를 막고, 지방에서는 수령의 자질을 높이며 이서(吏胥)들에게도 녹봉을 주어 민폐를 막아야 함 |

| 붕당을 막기 위해서는 사림의 공론을 존중하고 사기를 높여야 함 |

| 민생을 괴롭히는 방납을 시정 |

| 왕실 사유재산을 억제하고 왕실의 경비를 줄여야 함 |

| 군포에 대한 족징과 인징을 금지 |

| 공노비의 선상(選上)을 개선하여 부담을 줄여야 함 |

| 사창제를 실시하여 빈민을 구제 |

이이는 당시 사회를 중쇠기(中衰期)로 보고, 국가 재건과 비슷한 재정비가 필요하다고 보았다. 그는 경장의 방법으로 변통(變通), 즉 전면 개정이 아닌 일부 수정, 재정비를 제시하였다. 그는 《동호문답》, 《만언봉사》 등에서 경장의 방법, 사회 개혁안, 안민(安民)을 위한 국정 개혁안을 제시하였다. 《만언봉사》에서 그는 "때에 알맞게 한다"(時宜)는 것을 강조하며, 시대 변화에 따라 법과 제도를 정비해서 백성을 구제해야 한다고 주장했다.

공납 제도의 개혁에 뜻을 두고, 황해도해주에서는 향약과 사창의 실시를 노력했다.[22] 그는 십만양병설을 주장하여 임진왜란을 예언했다는 명성을 얻었다. 또한 대동법의 실시와 사창의 설치 등을 제의하였으며, 일반 민중의 계몽을 위하여 《서원향약(西原鄕約)》, 《해주향약(海州鄕藥)》, 《사창계약속(社倉契約束)》, 《동거계사(同居戒辭)》, 《학교모범(學敎模範)》, 《해주은병정사학규(海州隱屛精舍學規)》, 《약속(約束)》, 《문헌서원학규(文獻書院學規)》 등의 규례를 많이 만들었다.

1582년(선조 15년) 이조판서에 임명되었다가 병조판서로 임명되었다. 병조판서로 있을 때부터 과로로 쓰러져 요양했다. 동인은 계속 그를 탄핵하고 공격하였다. 1583년(선조 17년) 당쟁을 조장한다는 동인의 탄핵으로 사직했다. 같은 해 돈녕부판사, 이조판서가 되었다. 동인 당원 송응개는 이이를 나라를 말아먹은 간신이라고 혹평하였다. 결국 당쟁 조절 노력은 수포로 돌아갔고 동인들에 대한 미움과 원망은 극에 달했다.

이이는 이조판서직에 있을 때 정여립의 과격한 성격을 간파하여 이조전랑 임명을 반대하였다. 그러나 병세가 악화되어 관직 생활을 오래 계속하지 못하고 세상을 떠났으며, 이이가 죽은 두 달 후 정여립은 홍문관 수찬에 올랐다.

2. 6. 1. 정여립과의 갈등

이이는 정여립을 총애하였으나, 그의 과격성을 경계하였다. 훗날 정여립이 과거에 급제하고 이이 문하를 다시 찾아왔을 때 서인을 왜 찾아왔는지 묻자, 정여립은 "저는 서인당을 찾아온 것이 아니라, 율곡 선생님을 찾아온 것입니다"라고 대답하였다.[49]이이는 정여립에 대해 "박학하고 재주는 있으나 의논이 과격하여 다듬어지지 못한 병폐가 있다"고 선조에게 아뢰었고,[48] 선조 역시 정여립을 경계하였다.[48] 이이는 당시 동인과 서인의 대립이 심화되는 상황에서 정여립의 성격이 분란의 소지가 될 수 있다고 판단했다.[48] 결국 정여립은 이이를 배척했다는 이유로 향리로 추방되고, 반역의 굴레를 쓰고 죽게 되었다.[48]

2. 6. 2. 과로와 병세

이이는 관료생활 중에도 꾸준히 이황, 조식, 성혼, 정철 등과 서신을 주고받으며 학문을 연구하였다. 1568년(선조 1년) 천추사(千秋使)가 명나라로 갈 때 사신의 서장관(書狀官)으로 연경에 동행한 뒤, 1569년 귀국 후 홍문관부교리가 되었다. 곧 춘추관기사관을 겸임하여 《명종실록》 편찬에 참여했다. 퇴청 후에는 오랜 친구인 성혼과 '지선여중(至善與中)' 및 '안자격치성정지설(顔子格致誠正之說)' 등 주자학의 근본 문제들을 놓고 서신으로 장기간 토론하였다. 같은 해 홍문관교리를 지냈으며, 1569년 음력 9월에는 정철과 함께 《동호문답》(東湖問答)을 써서 선조에게 올렸다. 이 책에서 이이는 ‘시무’(時務)와 ‘무실’(務實)이라는 용어를 사용하며, 당시에 가장 관심 갖고 추진해야 할 급선무가 무엇인지 명확히 밝혔다. 기회가 있을 때마다 이이는 ‘시무’에 대한 상소를 올리기도 하였다.심의겸은 율곡 이이가 자신의 종조부 심통원 등을 공격하여 탄핵, 몰락시켰음에도 사사로운 감정이나 원한을 갖지 않고 계속해서 친하게 지냈다. 심의겸은 이이를 인격적으로 신뢰하였고, 이이는 그런 심의겸의 인품에 탄복하여 을해당론 이후에도 심의겸을 구원해주려 노력했다. 심의겸은 이이를 서인의 정신적 지주로 추대하였다.

사심 없이 사물을 판단하려는 그의 자세는 선조를 매료시켰고, 선조는 일이 있을 때마다 그를 불러 자문하곤 했다. 젊은 나이에 왕의 자문역을 맡게 된 것을 부담스러워하여 스스로 사양하였으나, 왕은 계속 그를 불러들였다.

사림의 천거로 성혼이 중망에 오르자 선조는 율곡에게 "사림에서는 이 난세를 치유할 수 있는 인물로 우계를 천거하는데 경의 생각은 어떤가?" 라고 물었다.[37] 율곡과 우계는 "살아도 같이 살고 죽어도 같이 죽자"는 동심일체의 교우관계를 지닌 사이였다. 하지만 선조의 물음에 율곡은 "우계는 그러한 위인은 못 되고 학문에 힘쓰는 착실한 선비입니다" 라고 답변했다.[37] 사림에서까지 떠받드는 절친한 친구를 착실한 선비에 불과하다고 한 이 답변은 일상의 상식으로는 이해하기 어려운 냉혹한 평가다. 선조가 이어서 경과 우계를 비교하면 어떤가라고 묻자, 율곡은 "재주는 소신이 우계보다 좀 나으나 수신과 학문의 힘씀에 있어서는 우계에 미치지 못합니다" 라고 답변했다.[37]

선조가 "경은 짐을 어떻게 생각하는가?" 라고 묻자, 율곡은 "전하께서는 선한 의지를 가지고 계시니 학문에 힘쓰고 노력하면 현주賢主가 될 수 있습니다" 라고 답변했다.[37] 이러한 답변을 통해 선조에게 현명한 임금이 되어 달라는 말을 한 것이다. 율곡은 자신의 생각을 굽히지 않고 진실되게 대답했다. 또 선조가 율곡에게 어떠한 사람을 등용해야 하는가를 묻자, 율곡은 "전하에게 충성을 다짐하는 사람은 되도록 피하고, 자기 일에 충성을 다짐하는 사람을 가까이 하십시오. 전하에게 충성을 다짐하는 사람은 전하를 배신할 가능성이 있지만, 자기 일에 충성을 다짐하는 사람은 전하를 결코 배신하는 일이 없을 것입니다" 라고 답변했다.[37] 그는 자신의 이름을 걸고 직무에 충실한 사람이, 사사로운 충심을 주장하는 자보다 더 믿을 만하다고 보았다.

선조는 서경덕, 조식, 이황 등에 대한 비판 외에도 당대 저명 학자들의 인물평을 내려보라고 율곡에게 지시하였다. 선조는 우계와 더불어 당시 정승감으로 물망에 오르고 있던 박순, 이황, 그리고 스승 백인걸에 대해 인물평을 했다.[37] 백인걸에 대한 인물평을 요구받은 율곡은 "기고학황氣高學荒" 이라고 답변했다. 쉽게 말해서 "기가 높고 글이 거칠다"는 것이다.[37] 조광조의 문하생 중 수제자요, 자신의 스승이자 노상 자신이 가까이 모신 어버이 같은 인물에 대해 보통의 상식으로는 이해하기 어려운 냉혹한 평가였다.[37] 이언적에 대해서도 박학하며 글을 잘 짓고, 몸가짐을 장중히 하고 입에서는 못쓸 말이 없었다고 하면서도 세상을 다스리고 백성을 구하는 데는 큰 재질이 없었고 벼슬에 올라가서도 절개가 없었다고 평했다. 또한 이언적이 옛 서적을 많이 읽고 저술을 잘했을 뿐, 가정에서는 부정한 여색을 멀리하지 못하고 조정에 나와서는 도를 행하지 못했다며, 그를 어찌 도학자로 추천할 수 있겠느냐는 평을 내렸다. 그러나 이는 동인에 의해 이이의 인격을 걸고넘어지는 꼬투리로 작용하게 된다.

이이는 수년간 다양한 관직을 역임하며 정치에 대한 폭넓은 시야를 갖게 되었고, 왕의 깊은 신임을 받아 40세에 정치의 핵심 인물이 되었다. 그러나 1576년 정치적 갈등이 격화되면서 그의 노력은 결실을 맺지 못하고 고향으로 돌아갔다. 귀향 후 그는 학문과 제자 교육에 전념하며 여러 저서를 저술했다.[3]

69세에 관직에 복귀하여 여러 대신직을 맡는 동안 중요한 정치적 사건들을 기록하고, 만연했던 정치적 갈등을 완화하려는 노력을 보여주는 많은 저술을 남겼다. 그러나 선조는 미온적인 태도를 보였고, 이이는 갈등 속에서 중립적인 입장을 유지하기 어려워졌다. 1583년 관직에서 물러났고, 이듬해 사망했다.[3]

2. 6. 3. 죽음

1582년(선조 15년) 이조판서에 임명되었다가 형조판서를 거쳐 병조판서로 임명되었다. 병조판서로 있을 때부터 갑자기 과로로 쓰러져 관직을 사퇴하고 요양했다. 하루는 출근 길에 현기증을 느끼고 주저앉은 것을 놓고도 동인 측에서는 태도가 불량하다며 비난했다. 동인은 계속 그를 탄핵하고 공격하였다.당쟁 조절을 위해 서인의 영수인 심의겸을 비판하였고, 정인홍의 심의겸 탄핵 상소에도 동조하였음에도 1583년(선조 17년) 당쟁을 조장한다는 동인의 거듭된 탄핵으로 스스로 사직했다. 같은 해 다시 돈녕부판사에 임명되고, 이조판서가 되었다. 동인의 당원 송응개는 조정에서 이이는 나라를 말아먹은 간신이라고 면전에서 혹평하였다. 송응개는 이이가 불교 승려가 환속해서 자기가 최고라고 우기며, 심의겸도 좋다, 김효원도 좋다고 양비론을 펼치며 위로는 임금을 속이고 아래로는 백성을 속이니, 이야말로 나라를 팔아먹은 간신이라고 혹평했다. 이이는 자신을 공격하다가 파직되거나 탄핵된 인물들이 자신을 비판한 이유를 꼼꼼히 따져보고, 오히려 자신을 비판한 이들의 석방과 탄원을 요구했다. 그러나 송응개가 처벌받을 때는 한 장의 탄원서도 써주지 않았다. 동인은 이이가 집무를 마치고 퇴청하던 중 현기증을 느끼고 비틀거린 것까지도 문제삼았다. 결국 당쟁을 조절하려는 노력은 수포로 돌아갔고 동인들에 대한 미움과 원망, 인간적인 감정은 극에 달하게 되었다. 또한 당쟁 조절 노력에 협조하지 않는 같은 서인 당원들 일부에게도 인간적인 혐오감과 환멸감을 느꼈다.

1583년(선조 16년) 정여립은 예조좌랑이 되었는데, 이어서 이조전랑 물망에 올랐다.[51] 이이는 당시 이조판서직에 있었으며, 정여립의 과격한 성격을 간파하여 임명을 반대하였다.[51] 이이는 자신의 문인이기도 했던 그의 과격성을 보고 은근히 경계했다. 그러나 병세가 악화되어 관직 생활을 오래 계속하지 못하고 세상을 떠났으며, 이이가 죽은 두 달 후 정여립은 홍문관 수찬에 올랐다. 정여립은 수찬에 오른 뒤 이이를 비난하고[52], 동인계 인사들과 가깝게 지냈다. 결국 정여립은 이이가 싫어했던 동인들과 가까이 했다는 비판을 받았으며, 선조의 미움을 사 벼슬을 사직하고 고향으로 돌아갔다.[52]

1583년 관직에서 물러났고, 이듬해 사망했다.[3]

2. 7. 사후

의정부영의정에 추증되었다. 성혼, 송익필, 김장생 등과 함께 기호 지역이 기반인 서인의 종주로 추앙된다. 그를 문묘에 종사하는 문제를 놓고 인조반정 이후 50년간 논쟁의 대상이 되다가 경신환국으로 서인들이 집권한 후 문묘에 종사되었다.정여립은 일찍이 이이의 문하에서 수학하였다. 이이의 다른 제자들은 정여립을 "넓게 배우고 많이 기억하여 경전을 통달하였으며, 의논이 과격하고 드높아 바람처럼 발하였다"고 하여 긍정적으로 평가하기도 했다.[48] 이이 역시 정여립의 재주를 총애하였다. 그러나 이이는 그의 과격성을 눈여겨보았고 때로는 그를 경계하게 된다.

훗날 정여립이 과거에 급제하고 이이의 문하를 다시 찾아갔을 때 그가 서인당을 왜 찾아왔는지 까닭을 묻자, 정여립은 "저는 서인당을 찾아온 것이 아니라, 율곡 선생님을 찾아온 것입니다"라고 대답하였다.[49]

한때 정여립의 재주를 아껴 총애했다던 이이는 죽기 석 달 전에 여러 가지 이유를 들어 관직(이조판서직)의 사퇴 상소를 선조에게 올리면서, "정여립은 박학하고 재주는 있으나 의논이 과격하여 다듬어지지 못한 병폐가 있다"고 지적하였다.[48] 이에 선조 임금도 "그런 사람을 어찌 쓸 수 있겠는가? 사람을 쓸 때는 그 이름만 취할 것이 아니라 반드시 시험을 해봐야 알 수 있는 것이다.[48]"라고 답하였다.

이이와 선조가 정여립을 이처럼 평하고 배척하였던 데는 다른 사적인 문제도 있었을 터이지만, 이이는 당시의 상황을 어느 정도 정확하게 감지하고 있었던 것 같다. 즉 그 때는 동인과 서인간의 대립이 점차 양극화되기 시작한 때였고, 선조는 이를 제대로 극복하기 어려운 상황에 있었다. 이런 때에 재주와 출세 의식, 과격한 성격을 가진 정여립은 자칫 분란의 소지가 될 수 있다는 점을 이이와 선조는 경계했던 것이다.[48] 정여립이 뛰어난 재질과 대담한 용기를 가진 인물임을 한편으로 인정하면서도, 선조와 그 측신들은 정여립이 이이를 배척했다는 이유로 그를 향리로 추방하고, 결국 반역의 굴레를 씌워 죽음으로 내몰았던 것이다.[48]

정여립은 총명하고 논변을 잘하여 널리 이치를 탐구하는 데에만 힘썼으며, 특히 시경과 훈고, 물명(物名)에 정통한 것으로 자부하였다.[49] 그는 이이의 문하만이 아니라 성혼의 문하에서도 수학하였다. 이이와 성혼도 정여립의 박식, 총명함을 좋아하여 그를 조정에 적극 천거하기도 하였다.[49] 1570년(선조 2년) 식년 문과 을과에 급제한 정여립은 다시 스승인 이이의 문하에 출입하며 수학하였다. 그러나 당시 이이 문하에 드나드는 선비들이 오직 서인뿐이고 동인들은 전혀 보이지 않자, 이이에게 다음과 같이 지적하였다.[49]

이이는 동인들의 공격으로 동인들에 대한 감정이 극도로 악화되어 있었다. 한편 다시 찾은 스승 이이가 아직도 공정하고 합리적으로 바라보리라 생각했던 정여립은 실망하게 된다. 이미 이이와 정여립 사이에는 이미 틈이 벌어지기 시작하였고, 서인이 대부분인 이이의 다른 제자들과도 마찰을 빚었다. 정여립에 대한 이이의 불신이 깊었던 것으로 짐작된다.[49] 이런 이유로 정여립은 스승을 배반했다는 공격을 받게 되었고, 끝내 그 보복을 받았던 것이다.[49]

이이와 정여립 사이에 서인과 동인에 대한 인식 차이로 약간의 갈등이 있었던 것으로 보이기는 하지만, 두 사람 다 붕당에 얽매이는 것을 별로 좋아하지 않았던 인물들이다.[50] 이이는 평소 선조에게 붕당을 초월하여 인재를 등용할 것을 건의한 바 있었고, 정여립은 이이 문하에 의외로 서인당이 많고 그들이 편견이 심하다는 사실에 반발하였던 것이다. 그런 이유로 정여립은 이미 이이가 죽기 전에 서인당을 떠났던 것이다.[50] 그런가 하면 정여립이 이이를 배반했다는 당시 서인들의 주장에도 불구하고, 정여립은 이이를 참다운 성인으로 숭배했다는 이야기도 있다.[50] 오히려 이이는 정여립의 과격한 성격을 상기시켜 그가 이조전랑의 물망에 올랐을 때 반대하였다.[50]

3. 이이의 사상

이이는 성리학의 이원론에 완전히 동의하지 않고, 내면적 깨달음보다는 구체적이고 물질적인 요소에 중점을 둔 실용적인 학풍을 추구했다.[9] 주자학자로서 이황과 어깨를 나란히 했지만, 이기론에서 이통기국설을 주장하여 독자적인 해석을 제시했다. 서경덕의 기일원론과 장자 철학의 영향을 받아 기의 중요성을 강조하면서도, 이의 동정은 부정했다.

이황은 이기이원론에서 이와 기가 서로 독립적이라고 본 반면, 이이는 이는 무형무위, 기는 유형유위의 존재로, 이는 기의 주재자이고 기는 이가 타는 것이라 주장하며 일원론도 이원론도 아닌 상호 포괄적인 관계를 제시했다. '사단칠정' 논의에서도 이황은 이와 기의 상호 능동성을 주장한 반면, 이이는 사단과 칠정 모두 기가 발하고 이가 타는 하나의 형식이라고 보았다.

이이는 15세 때 어머니 신사임당이 사망하자 3년간 여묘살이를 하고 금강산에 들어가 승려가 되었는데, 이는 훗날 동인과 남인이 그를 공격하는 빌미가 되었다.[9] 이준경이 붕당의 폐해를 경고하는 유언을 남기자 '죽음에 이르러 말이 악하다'고 비판했지만, 당쟁이 심화되자 크게 뉘우치고 동인과 서인 사이의 당쟁 조정을 평생의 정치 이념으로 삼았다.

병조판서 시절 여진족 이탕개의 침입을 격퇴한 후 10만 양병설을 주장하여 임진왜란을 예언했다는 명성을 얻었다.[5] 그는 향약 보급에 참여하고, 안정기에 접어들면서 혼란해진 사회를 개혁하기 위해 건국 초기와 같은 초심으로 돌아가자는 경장론을 제시했다.

그는 붕당에 대해 소인이라도 재주를 취해야지 배척하는 것은 백성을 구제하는 도리가 아니라고 보았다.[37] 성혼, 류성룡 등에게 당쟁 조절에 실패하고 동인의 미움을 산 것을 한탄하며 통곡했다. 동인의 집중 탄핵으로 관직에서 물러나 경장(更張)의 뜻을 풀지 못한 채 병을 얻어 1584년 49세의 나이로 사망했다.

사후 의정부영의정에 추증되었으나,[9] 동인과 그 분파인 북인, 남인은 그가 1년간 입산한 경력을 문제 삼아 불교와 관련지어 비방했다. 1591년 종계변무가 성사되자 광국원종공신 1등에 추록되었다.

그는 유학자이면서도 그 학문을 실제 사회인 정치, 경제, 교육, 국방 등에 적용하여 다양한 시책을 제언했다. 1583년 선조에게 '십만 양병'을 건의하며 국방력 강화를 주장했으나, 백성들에게 부담이 크다는 이유로 받아들여지지 않았다.[21]

16세기 조선은 사림파와 훈구파의 정치 투쟁이 격렬했고, 1567년 선조 즉위 후 사림파가 부상했지만, 정책을 둘러싼 동인과 서인의 당쟁이 표면화되었다. 이들은 주자학 해석 차이까지 당쟁의 재료로 삼았다. 동인은 이황, 서인은 이이의 사상 흐름을 이었으며, 이이는 당쟁 중재를 시도했으나 실패하고, 그의 사후 당쟁은 더욱 격화되어 임진왜란을 맞이하게 된다.[21]

대한민국의 에 그의 초상화가 있으며, 2006년 발행된 신권 뒷면에는 어머니 신사임당이 그린 "초충도"가 있다. (구권에는 그의 생가인 이 있다.)

『기자실기』를 저술하여 기자가 한반도를 정복하고 기자조선을 건국한 과정 등을 논증했으며,[23] 단군조선의 단군에 대해서는 황당무계하다고 보고 부정했다.[24]

3. 1. 학문관

이이는 학문에 대하여 실생활에 적용할 수 있는 학문을 참된 학문이라고 규정하였다. 아무리 훌륭하고 고결한 이론이라고 해도 현실에 적용이 불가능하다면 이는 헛된 공리공담이라는 것이 그의 사상이었다. 그러나 그의 후배인 서인은 그의 실용사상을 사장시키고 관념적이고 교조적으로 나아가 당쟁을 격화시키게 된다.[9]이이는 철학자로 알려졌을 뿐만 아니라 사회 개혁가로도 명성을 떨쳤다. 그는 이황이 따르던 성리학의 이원론적 가르침에 완전히 동의하지 않았다. 그의 성리학 학파는 내면의 정신적 깨달음보다는 더욱 구체적이고 물질적인 요소에 중점을 두었다. 이러한 실용적인 접근 방식은 외부 경험과 학습을 중요하게 여겼다.[9] 이황과는 달리, 이이는 격동의 시기를 겪었고 정치에 참여하는 것을 즐기지 않았지만, 유교적 가치와 원칙을 정부 행정에 적용하는 것이 중요하다고 생각한 적극적인 관료였다. 그는 현명한 배움과 자기 수양을 올바른 행정의 기반으로 강조했다.[4][5]

이이는 국가 안보에 대한 선견지명으로도 잘 알려져 있다. 그는 일본의 공격에 대비하여 군대를 모집하고 강화할 것을 제안했다. 그의 제안은 중앙 정부에 의해 거부되었다. 그는 이후 임진왜란이 발발하기 전에 사망했다.[5]

주자학자로서 이황과 어깨를 나란히 하는 그는 유학뿐만 아니라 다종다양한 학문을 쌓아 기존의 주자학을 더욱 발전시켰다. 이기론에서도 반드시 주희의 설에 의존하지 않고 이통기국설을 주장하여 합리적인 해석을 했다. 이의 기에 대한 우위를 인정했지만, 이의 동정을 부정했다. 서경덕의 기일원론과 장자의 철학의 영향을 받았다.

이황은 이기이원론에서 이와 기는 서로 독립하여 대립하며, 어느 한쪽이라도 빠지면 우주를 구성할 수 없다고 했다. 반면 이이는 이는 무형무위의 존재이며, 기는 유형유위의 존재로서, 이는 기의 주재자이지만 기는 이가 타는 것에 불과하며, 일원론도 이원론도 아닌 우주의 구성은 이와 기가 각각 서로를 포괄하고 있다는 기를 염두에 둔 주장을 했다. '사단칠정'이라고 불리는 사람의 성에 대한 논의를 바꿔서 말해도 마찬가지로, 이황은 사단은 이가 발하고 기가 이에 따르며, 칠정은 기가 발하고 이가 이에 탄다는 이와 기의 상호 능동성을 설했다. 반면 이이는 사단과 칠정이 모두 기가 발하고 이가 이에 탄다는 하나의 형식이라는 포괄 관계를 설했다.

그는 유학자이지만, 그 학문을 실제 사회인 정치, 경제, 교육, 국방 등에 적용하여 다양한 시책을 제언했다. 그중에서도 1583년에 14대 국왕 선조에게 '십만 양병'을 설한 것이 알려져 있다. "요즘 국사는 국내에서 기강이 무너지고 백관이 직무를 수행하지 않으며, 백성은 궁핍하여 재물이 바닥나고, 그로 인해 병력이 약해지고 있다. 무사히 시간이 지나면 어쩌면 버틸 수도 있겠지만, 만약 전쟁이라도 일어난다면 반드시 (조선은) 무너지고, 더 이상 구제할 방도가 없을 것이다"라고 조선 왕조의 무능에 대해 쓴소리를 하는 제의를 했다.[21] 이 제의는 조선이 국방을 경시하는 현실에서, 머지않아 닥칠 북호(여진족)와 남왜(일본)의 침략에 대한 시책으로서 상비병의 필요성을 설했지만, 백성들에게 부담이 심하다는 이유로 받아들여지지 않았다.

16세기 전반의 조선은 사림파와 훈구파의 정치 투쟁이 격렬했으며, 이이가 관리가 된 직후 1567년 선조의 즉위로부터 사림파가 부상한다. 그러나 사림파 안에서 정책을 둘러싸고 동인과 서인의 당쟁이 표면화되고, 이것들이 주자학 해석의 차이까지 당쟁의 재료로 사용된다. 동인은 이황, 서인은 이이의 사상 흐름을 잇는 파벌이었다. 이이 본인은 당쟁을 중재했지만, 율곡의 죽음 이후 당쟁은 격화되고, 내정 및 외교 등 각 면에서 심각한 영향을 미친 채 제의 11년 후에 도요토미 히데요시의 임진왜란을 맞이하게 된다.[21]

3. 2. 경장론

이이는 당시 사회를 조선 건국 후 체제는 안정되었지만 제도가 무너져가는 중쇠기(中衰期)로 진단하고, 국가 재건 수준의 시급한 재정비가 필요하다고 보았다. 이를 '경장(更張)'이라 칭하며, 팽팽하게 다시 조이고 긴장시킨다는 의미를 담았다. 경장의 방법으로는 전면 개정이 아닌 일부 수정, 재정비인 '변통(變通)'을 제시하였다.그는 저서 《동호문답》, 《만언봉사》 등에서 경장론과 국정 개혁안을 제시하였다. 《만언봉사》에서는 "때에 알맞게 한다"(時宜)는 것을 강조하며, 정치에서는 때를 아는 것이 중요하고, 일에 있어서는 실질적인 것에 힘쓰는 것이 중요하다고 하였다. 시대 변화에 따라 변통하고, 법과 제도를 정비하여 백성을 구제해야 한다고 주장했다.[21] 인습에 얽매이지 않고 현실에 맞게 제도를 개혁해야 한다는 것이다.

이이는 중쇠기의 원인으로 민생 범죄, 유랑민 증가, 왜구와 여진족의 약탈, 양반 관료층의 기강 해이 등을 지적하며, 이를 백성들의 경제적 파탄 현상으로 진단했다. 경장 방법으로는 국가 통치체제 정비, 공안(貢案)과 군정(軍政) 등 부세(賦稅) 제도 개혁, 노인과 아이에게까지 세금을 거두는 문제 개선, 세금 납부 항목과 국가 조세 일원화 및 균등화 등을 제시했다.

또한, 백성들의 사회 교화 역시 경장의 하나로 보고 서원향약(西原鄕約), 해주향약(海州鄕約), 사창계약속(社倉契約束) 등을 만들어 향약과 사창제를 실시하고, 지방에 서원, 향교, 서당 건립을 적극 장려하여 지방 인심 교화를 역설했다.

율곡 이이가 제시한 변법경장의 내용은 다음과 같다.

| 번호 | 내용 |

|---|---|

| 1 | 문벌, 출신보다 능력 있는 사람 기용 |

| 2 | 평민을 포함하여 폭넓게 인재 양성 |

| 3 | 중앙 외척 권력 집중 방지, 지방 수령 자질 향상, 이서(吏胥)에게 녹봉 지급하여 민폐 방지 |

| 4 | 붕당 방지를 위해 사림 공론 존중 및 사기 진작 |

| 5 | 민생을 괴롭히는 방납 시정 |

| 6 | 왕실 사유재산 억제 및 경비 절감 |

| 7 | 군포에 대한 족징과 인징 금지 |

| 8 | 공노비 선상(選上) 개선하여 부담 완화 |

| 9 | 사창제 실시하여 빈민 구제 |

이이는 조세 제도 관리 및 대장 기록의 중요성도 강조하며, 탐관오리가 공납, 진상품을 빙자하여 갈취한 물품을 사적으로 쓴다고 비판했다.

3. 3. 일도설

이이의 사상은 기발이승일도설(氣發理乘一途說)로 대표되며, 이황의 이기호발설(理氣互發說)을 비판하였다. 이황은 이(理)와 기(氣)가 서로 독립되어 있다고 보았으나, 이이는 이와 기가 공간적, 시간적으로 분리될 수 없으며 동시에 존재한다고 보았다. 이이는 이는 우주의 법칙이고, 기는 그 법칙을 구체화하는 활동이라고 주장하였다.[21]이황의 칠정(七情)에 대한 '기발이승(氣發理乘)'설은 수용하였으나, 사단(四端)에 대한 '이발기수(理發氣隨)'설은 비판하였다. 이는 기대승과 서경덕의 영향을 받은 것으로, 기가 운동하고 이는 그 원인이 된다는 주장을 펼쳤다. 그는 자신의 주장이 주자의 뜻과 어긋나면 주자가 잘못된 것이라고 할 정도로 자신감을 가졌다.[21]

이이의 학설은 훗날 영남 유학자들에 의해 불교나 육구연, 왕수인과 같은 주기설(主氣說)로 비판받기도 했다. 그러나 이이 역시 기의 뿌리가 이라고 보았기 때문에 주리설(主理說)이라고 할 수 있으며, 이황과 이이 모두 이기일원론(理氣一元論) 또는 이기이원론(理氣二元論)으로 볼 수 있다.

3. 4. 향약과 규례

이이는 백성들의 사회 교화를 위해 서원향약(西原鄕約), 해주향약(海州鄕藥), 사창계약속(社倉契約束) 등을 만들어 향약과 사창법을 실시하고, 지방에 서원, 향교, 서당 건립을 적극 장려하여 지방의 인심과 습속 교화를 역설했다.[9] 그는 대동법 실시와 사창 설치 등을 제의하여 조선 사회 정책에 획기적인 혁신을 가져왔으며, 일반 민중의 계몽을 위해 《서원향약(西原鄕約)》, 《해주향약(海州鄕藥)》, 《사창계약속(社倉契約束)》, 《동거계사(同居戒辭)》, 《학교모범(學敎模範)》, 《해주은병정사학규(海州隱屛精舍學規)》, 《약속(約束)》, 《문헌서원학규(文獻書院學規)》 등의 규례를 많이 만들었다.3. 5. 정당관

이이는 조선 명종 때 붕당을 형성하는 것을 죄악으로 보는 시각이 강했음에도, 붕당을 부정적으로만 볼 것은 아니라고 보았다. 그는 성리학적 붕당관에서 벗어나지 않아 정당을 군자의 정당과 소인의 정당으로 보았으나, 소인의 정당을 완전히 배척할 수 없음을 인정했다. 다만 군자의 정당을 상대적으로 많이 등용함으로써 문제를 줄여가는 것으로 해결해야 한다고 판단했다.[37] 그는 소인이라 하더라도 그 재주를 취해야지, 소인배들이라고 배척하는 것은 백성을 구제하는 도리가 아니라고 보았다.3. 6. 여성 교육관

그는 기존의 유교나 성리학의 남녀 차별에 반대하였다. 여성 역시 하나의 인간이자 인격체로 간주하였고, 여성에게도 유교와 성리학을 가르쳐 인의예지와 도덕적 소양을 가르쳐야 된다고 확신했다. 그의 이런 사상은 집안의 여성들에게 사서삼경을 직접 가르치는 것으로도 나타났다. 또한 그는 어머니 신사임당의 영향을 받았는데, 이는 딸들에게도 유교와 성리학을 가르쳤던 외할아버지 신명화의 영향력이기도 했다. 그러나 동시에 여러 명의 첩을 거느리는 이중적인 면모를 보이기도 한다.3. 7. 독서관

이이는 그의 저작 격몽요결에서 독서에 대해 다음과 같이 말한다.이이는 또한 그의 저작 자경문(自警文)에서 독서에 대한 생각을 다음과 같이 밝히고 있다.

8세 때 지은 화석정(花石亭)시는 다음과 같다.

3. 8. 학맥

이이는 학문적으로 김종직 학파의 직계로서, 친구인 성혼과 함께 백인걸의 문하생이었다. 백인걸은 조광조의 문인이었다.[14] 이이와 성혼의 문하에서 수학한 김장생의 문하에서 송시열과 송준길 등이 배출되었고, 이이와 성혼은 후일 서인의 종주로서 추앙되었다.[14]이이의 사상과 학문은 김장생을 거쳐 김집, 안방준, 송시열-권상하-한원진 등 서인 노론으로도 이어졌고, 성혼의 문인들과 결속한 김장생과 김집의 또다른 문하생 일부, 윤황과 윤선거 등을 통해 서인 소론에게도 계승되었다.[11]

4. 평가

이이는 성리학의 이원론에 완전히 동의하지 않고, 구체적이고 물질적인 요소에 중점을 둔 실용적인 성리학 학파를 이끌었다.[9] 외부 경험과 학습을 중요하게 여겼으며, 유교적 가치와 원칙을 정부 행정에 적용하는 것을 강조한 적극적인 관료였다.[4][5] 현명한 배움과 자기 수양을 올바른 행정의 기반으로 보았다.[4][5]

또한 국가 안보에 대한 선견지명이 있어 일본의 공격에 대비하여 군대를 강화할 것을 제안했으나, 중앙 정부에 의해 거부되었다.[5] 그는 임진왜란 발발 전에 사망했다.[5]

그러나 그는 허례와 허식을 비판하고, 사물의 본질에 입각한 정직한 자세를 추구했다.[37] 이러한 자세는 동료와 선배들로부터 오해를 받아 '오국소인(誤國小人)'이라는 비판을 받기도 했다.[37] 허엽과 이준경 등은 이이를 예절과 근본도 없는 인간이라고 비난했다.[37]

서경덕의 기중심의 설과 이황의 이기호발설을 비판하고 기발이승일도설을 주장했으며, 조식에 대해서도 비판적인 견해를 보였다.[37] 이는 서경덕, 조식, 이황의 문하생들의 분노를 샀고, 허엽 등은 이이를 줄기차게 비난했다.[37]

선조에게 솔직하고 직설적인 답변을 하는 것으로 유명하며, 당대 저명 학자들에 대한 인물평을 가감없이 하였다.[37]

그의 이름은 서울 도심의 율곡로, 대한민국 5,000 원 지폐, 태권도 품새 율곡, 대한민국 군의 현대화 사업인 "율곡 사업" 등에 사용되고 있다.[16][17][18][19]

4. 1. 긍정적 평가

이이는 공납의 폐단을 해결하기 위해 대공수미법 실시를 주장했고, 병조판서로 재직 중에는 여진족 이탕개의 침입을 막아낸 뒤 10만 양병설을 주장하여 임진왜란을 예견했다는 평가를 받았다.[34] 그는 향약 보급에 참여했고, 안정기에 접어들면서 혼란해진 사회를 개혁하기 위해 건국 초기의 초심으로 돌아가자는 경장론을 제시했다.[35] 동인과 서인 사이의 당쟁을 조정하지 못하고 사망했으며, 사후 영의정에 추증되었다.[34] 성혼, 송익필, 김장생 등과 함께 기호 지역 기반 서인의 종주로 추앙받는다.[34] 인조반정 이후 50년간 그를 문묘에 종사하는 문제를 놓고 논쟁이 벌어졌으나, 숙종 때 경신환국으로 서인이 집권하면서 문묘에 종사되었다.[34]그는 허례허식을 비판했다. 그러나 도덕, 윤리, 예절이라는 이름으로 가장된 위선과 형식이 만연한 사회에서 사물의 본질에 입각한 율곡의 정직한 자세는 받아들여지기 어려웠다.[37] 율곡의 이러한 자세는 많은 오해를 불러일으켜 동료는 물론 선배와 원로대신들에게 미움을 받아 오국소인(誤國小人)이라는 비판까지 받았다.[37] 특히 허엽과 이준경 등 원로대신들은 율곡을 예절과 근본도 없는 인간이라고 비난했다.[37]

이이는 서경덕의 기중심의 설을 성리학자 답지 않게 도에 치우쳤다며 비판했고, 이황의 사단칠정인 이기호발설을 비판하여 이와 기는 한 몸체에서 나온다며 기발이승일도설을 주장했다.[37] 조식에 대해서는 '세상을 피하여 홀로 서서 뜻과 행실이 높고 깨끗하겠지만, 학문을 하면서 실제로 체득한 주장과 견해가 없고, 상소한 것을 보아도 나라와 백성을 위한 방책은 없다'며 정구, 정인홍, 김우옹 등의 문인들이 그를 추앙해 도학군자라고 하지만 이는 지나친 말이라 하였다.[37] 이는 서경덕과 조식, 이황의 문하생, 추종자들의 분노를 샀고, 허엽과 김효원, 송응개, 윤승훈, 허봉, 송응형 등은 이이를 줄기차게 비난하고 공격하게 된다.[37]

이이는 학문적으로 김종직 학파의 직계로서, 친구인 성혼과 함께 백인걸의 문하생이었다.[37] 성혼은 백인걸 외에도 성수침에게도 배웠는데, 백인걸과 성수침은 조광조의 문인이었다.[37] 이들의 친구였던 노수신 역시 이연경의 문인으로, 이연경 역시 조광조의 문인이었다.[37] 그는 관료생활 중에도 스승인 백인걸을 자주 찾았는데, 이이가 백인걸과 함께 정암 조광조와 퇴계 이황의 인물평을 논하면서 정암과 퇴계의 우열을 놓고 평을 했는데, 이때 이이는 스승인 백인걸에게 조광조에 대해 타고난 성품은 훌륭하였지만 학문이 성숙하지 못한 채 관직에 나가서 일을 그르쳤다고 소신을 피력했다.[37]

이이는 철학자이자 사회 개혁가로 명성을 얻었다.[9] 그는 이황이 따르던 성리학의 이원론적 가르침에 완전히 동의하지 않았다.[9] 그의 성리학 학파는 내면의 정신적 깨달음보다는 더욱 구체적이고 물질적인 요소에 중점을 두었다.[9] 이러한 실용적인 접근 방식은 외부 경험과 학습을 중요하게 여겼다.[9] 이황과는 달리, 이이는 격동의 시기를 겪었고 정치에 참여하는 것을 즐기지 않았지만, 유교적 가치와 원칙을 정부 행정에 적용하는 것이 중요하다고 생각한 적극적인 관료였다.[4][5] 그는 현명한 배움과 자기 수양을 올바른 행정의 기반으로 강조했다.[4][5]

이이는 국가 안보에 대한 선견지명으로도 잘 알려져 있다.[5] 그는 일본의 공격에 대비하여 군대를 모집하고 강화할 것을 제안했다.[5] 그의 제안은 중앙 정부에 의해 거부되었다.[5] 그는 이후 임진왜란이 발발하기 전에 사망했다.[5]

서울 도심의 율곡로는 그의 이름을 따서 명명되었으며,[16] 그는 대한민국 5,000 원 지폐에 묘사되어 있다.[17] 태권도 품새 중 하나인 율곡도 그의 이름을 따서 명명되었다.[18] 이 품새는 5급 녹색 띠(파란 띠 태그)에서 4급 파란 띠로 승급하기 위해 필요한 품새이다.[18] 이 품새의 38개 동작은 그의 출생지인 북위 38도와 관련이 있다.[18] 대한민국 군의 현대화 사업인 "율곡 사업" 역시 그의 이름을 따서 명명되었다.[19]

4. 2. 부정적 평가

그는 허례와 허식을 비판하였다. 그러나 도덕, 윤리, 예절이라는 이름으로 가장된 위선과 형식, 겉치레가 팽배한 사회에서 율곡의 이러한 사물의 본질에 입각한 정직한 자세는 통용되기 어려웠다.[37]이러한 사물이나 인간에 대한 정직한 자세는 많은 오해를 불러일으켜 당시 동료는 물론 선배와 원로대신들로부터도 미움을 사 오국소인(誤國小人)이라고까지 지탄을 받았다.[37] 특히 원로대신들 중 허엽과 이준경 등은 율곡을 예절과 근본도 모르는 인간이라고 분을 터뜨렸다.[37]

이이의 솔직함과 냉정함에 화가 난 이준경은 이이의 스승 백인걸을 찾아가 항의하기도 했다. 한번은 이준경이 백인걸을 찾아가 "자네가 추천한 이 아무개라는 인간이 왜 그 모양인가?[37]" 하고 드러내놓고 역정을 내기도 했다.

그러나 이 발언이 이이의 귀에 들어가면서 이이는 이준경을 상당히 부정적으로 생각했고, 이준경 역시 이이의 인격을 의심하였다. 그런데 이이의 재종조부 이기는 그가 공격했던 동고 이준경과 정적 관계이기도 했다. 일부에서는 사사로운 원한관계로 그가 이준경을 싫어한다, 미워한다는 인신공격성 낭설이 돌기도 했다.

이이는 서경덕의 기중심의 설을 성리학자 답지 않게 도에 치우쳤다며 공박했고, 이황의 사단칠정인 이기호발설을 비판하여 이와 기는 한 몸체에서 나온다며, 기는 능동성이 있지만 이는 없기 때문에 사단 뿐만 아니라 칠정도 기가 발동하고 리가 그것을 탐으로서 발생된다는 기발이승일도설을 주장했다. 조식에 대해서는 '세상을 피하여 홀로 서서 뜻과 행실이 높고 깨끗하겠지만, 학문을 하면서 실제로 체득한 주장과 견해가 없고, 상소한 것을 보아도 나라와 백성을 위한 방책은 없다'며 정구, 정인홍, 김우옹 등의 문인들이 그를 추앙해 도학군자라고 하지만 이는 지나친 말이라 하였다. 이는 서경덕과 조식, 이황의 문하생, 추종자들의 분노를 자아냈고, 허엽과 김효원, 송응개, 윤승훈, 허봉, 송응형 등은 이이를 줄기차게 비난하고 공격하게 된다.

그러나 사심 없이 사물을 판단하려는 그의 자세는 선조를 매료시켰고, 선조는 일이 있을 때마다 그를 불러 자문하곤 했다. 젊은 나이에 왕의 자문역을 맡게 된 것을 부담스러워하여 스스로 사양하였으나, 왕은 계속 그를 불러들였다.

사림의 천거로 친구 성혼이 중망에 오르자 선조는 율곡을 불러 "사림에서는 이 난세를 치유할 수 있는 인물로 우계를 천거하는데 경의 생각은 어떤가?" 라고 그에게 성혼의 사람됨을 물었다.[37] 율곡과 우계는 "살아도 같이 살고 죽어도 같이 죽자"는 동심일체의 교우관계를 지닌 사이였다. 하지만 선조의 물음에 율곡은 한마디로 "우계는 그러한 위인은 못 되고 학문에 힘쓰는 착실한 선비입니다" 라고 답변했다.[37] 나라의 어려움을 건질 만한 인물이라고 사림에서까지 떠받드는 절친한 친구를 착실한 선비에 불과하다고 한 이 답변 역시 일상의 상식으로는 이해하기 어려운 냉혹한 평가다. 선조가 이어서 경과 우계를 비교하면 어떤가라고 묻자, 율곡은 "재주는 소신이 우계보다 좀 나으나 수신과 학문의 힘씀에 있어서는 우계에 미치지 못합니다" 라고 답변했다. 율곡다운 정직한 답변이었다.[37]

어느 땐가 선조가 "경은 짐을 어떻게 생각하는가?" 라고 묻자, 율곡은 "전하께서는 선한 의지를 가지고 계시니 학문에 힘쓰고 노력하면 현주賢主가 될 수 있습니다" 라고 답변했다.[37] 이러한 답변을 통하여 선조에게 현명한 임금이 되어 달라는 말을 한 것이다. 율곡은 자신의 생각을 굽히지 않고 진실되게 대답했다. 또 선조가 율곡에게 어떠한 사람을 등용해야 하는가를 묻자, 율곡은 "전하에게 충성을 다짐하는 사람은 되도록 피하고, 자기 일에 충성을 다짐하는 사람을 가까이 하십시오. 전하에게 충성을 다짐하는 사람은 전하를 배신할 가능성이 있지만, 자기 일에 충성을 다짐하는 사람은 전하를 결코 배신하는 일이 없을 것입니다" 라고 답변했다.[37] 그는 자신의 이름을 걸고 직무에 충실한 사람이, 사사로운 충심을 주장하는 자보다 더 믿을만 하다고 보았다.

서경덕, 조식, 이황 등에 대한 비판 외에도 선조는 당대 저명 학자들의 인물평을 내려보라고 율곡에게 지시하였다. 선조임금은 우계와 더불어 당시 정승감으로 물망에 오르고 있던 사암 박순, 퇴계 이황, 그리고 스승 백인걸에 대해 인물평을 했다.[37] 백인걸에 대한 인물평을 요구받은 율곡은 한마디로 "기고학황氣高學荒" 이라고 답변했다. 쉽게 말해서 "기가 높고 글이 거칠다"는 것이다.[37] 조광조의 문하생 중 수제자요, 자신의 스승이자 노상 자신이 가까이 모신 어버이 같은 인물에 대해 보통의 상식으로는 이해하기 어려운 냉혹한 평가였다.[37] 이언적에 대해서도 박학하며 글을 잘 짓고, 몸가짐을 장중히 하고 입에서는 못쓸 말이 없었다고 하면서도 세상을 다스리고 백성을 구하는 데는 큰 재질이 없었고 벼슬에 올라가서도 절개가 없었다고 평했다. 또한 이언적이 옛 서적을 많이 읽고 저술을 잘했을 뿐, 가정에서는 부정한 여색을 멀리하지 못하고 조정에 나와서는 도를 행하지 못했다며, 그를 어찌 도학자로 추천할 수 있겠느냐는 평을 내렸다. 그러나 이는 동인에 의해 이이의 인격을 걸고넘어지는 꼬투리로 작용하게 된다.

이이는 철학자로 알려졌을 뿐만 아니라 사회 개혁가로도 명성을 떨쳤다. 그는 이황이 따르던 성리학의 이원론적 가르침에 완전히 동의하지 않았다. 그의 성리학 학파는 내면의 정신적 깨달음보다는 더욱 구체적이고 물질적인 요소에 중점을 두었다. 이러한 실용적이고 실용적인 접근 방식은 외부 경험과 학습을 중요하게 여겼다.[9] 이황과는 달리, 이이는 격동의 시기를 겪었고 정치에 참여하는 것을 즐기지 않았지만, 이이는 유교적 가치와 원칙을 정부 행정에 적용하는 것이 중요하다고 생각한 적극적인 관료였다. 그는 현명한 배움과 자기 수양을 올바른 행정의 기반으로 강조했다.[4][5]

이이는 또한 국가 안보에 대한 선견지명으로도 잘 알려져 있다. 그는 일본의 공격에 대비하여 군대를 모집하고 강화할 것을 제안했다. 그의 제안은 중앙 정부에 의해 거부되었다. 그는 이후 임진왜란이 발발하기 전에 사망했다.[5]

5. 저서 및 작품

| 제목 | 내용 |

|---|---|

| 《동호문답(東湖問答)》 | 정치 개혁에 대한 11편의 글[7] |

| 《만언봉사(萬言封事)》 | 유교 학문, 수양, 그리고 정부 행정에 대한 제안[11] |

| 《성학집요(聖學輯要)》 | 유교 윤리, 수양, 그리고 통치의 기본[12] |

| 《격몽요결(擊蒙要訣)》 | 학습에 대한 체계적인 안내서[13] |

| 《경연일기(經筵日記)》 | 정치적 사건과 일어난 일에 대한 기록[14] |

| 《율곡전서(栗谷全書)》 | 그가 남긴 저술을 바탕으로 사후에 편찬[15] |

| 『기자실기』 | 기자의 일대기 |

이 밖에 정치적 부패의 타개와 백성의 구제에 대한 방책에 관해서는 한층 구체적인 포부를 가지고 있었다. 《만언봉사》에서 율곡은 부패의 시정책 7개항을 제시하였는데, 특히 그 중 십만양병설을 주장하여 임진왜란을 예언한 것은 유명한 사실이다. 이 밖에도 대동법의 실시와 사창의 설치 등을 제의한 일은 조선 사회 정책에 획기적인 혁신을 가져오게 하였으며, 일반 민중의 계몽을 위하여 《서원향약(西原鄕約)》, 《해주향약(海州鄕藥)》, 《사창계약속(社倉契約束)》, 《동거계사(同居戒辭)》, 《학교모범(學敎模範)》, 《해주은병정사학규(海州隱屛精舍學規)》, 《약속(約束)》, 《문헌서원학규(文獻書院學規)》 등의 규례를 많이 만들었다.

6. 가족 관계

| 아버지 | 이원수 |

|---|---|

| 어머니 | 신사임당 |

| 외조부 | 신명화 |

| 배우자 | 곡산 노씨 |

| 형제 | 이선, 이매창(누이), 이번, 덕수 이씨 부인(누이), 덕수 이씨 부인(누이), 이우 |

| 측실 | 김씨 부인, 경주 이씨 |

| 자녀 | 이씨 부인 (서녀, 경주 이씨 소생) |

| 사위 | 김집 (서녀사위) |

| 서모 | 권씨 |

7. 논란과 의혹

어머니 신사임당이 죽자 3년간 여묘살이를 한 후, 아버지가 계모 권씨와 재혼하자 금강산에 들어가 승려가 되었다. 이 때문에 훗날 동인과 남인이 그를 '머리를 깎고 승려가 되려다가 환속한 사람'이라고 공격하는 빌미가 되었다.[1] 이준경이 죽기 직전 붕당의 폐해에 관한 유차를 올리자 '죽음에 이르러 말이 악하다'고 공격하였으며 이후 이준경의 처벌까지 상주하기도 했다. 그러나 후일 당쟁이 현실화하자 스스로 크게 뉘우치고 동인, 서인 사이의 당쟁 조정을 평생 정치 이념으로 삼았다.

대공수미법(代貢收米法) 실시를 주장하고, 병조판서로서 여진족 이탕개의 침입을 격퇴한 후, 10만 양병설을 주장해 임진왜란을 예언했다는 명성을 얻었다. 또한 그는 향약의 보급에 참여하는 한편, 안정기에 접어들면서 혼란해진 사회를 개혁할 방법으로 다시 건국 초기와 같은 초심으로 돌아가자는 경장론을 제시하였다.

7. 1. 불교 승려 의혹

신사임당의 오랜 병환과 죽음은 이이에게 심적, 정신적 충격을 주었다. 그는 사람이 왜 태어나고 죽는가에 대해 계속 고민하면서 한동안 방황하게 된다. 결국 시묘살이를 마친 뒤 금강산에 들어가 승려가 되었는데, 이때의 입산 경력은 훗날 송응개 등의 동인(東人)들과 허목, 윤휴, 윤선도 등의 남인(南人)에게 이단 학문에 빠졌다는 이유로 사상공세를 당하는 원인이 된다.[32] 이이가 승려이며 불교도라는 동인, 남인, 북인 계열 유학자(儒學者)들의 사상공세는 1910년(융희 4년) 조선이 멸망할 때까지도 지속되었다. 한편, 이이가 불교에 입문했다가 환속한 뒤에도 문제 삼지 않고 받아준 것은 스승 백인걸과 오랜 친구 성혼이었다.7. 2. 유배 사주 의혹

15세 때 어머니 신사임당이 죽자 3년간 여묘살이를 한 후, 아버지가 계모 권씨와 재혼하자 금강산에 들어가 승려가 되었다. 이 때문에 훗날 그가 죽은 후에도 동인과 남인은 그를 '머리를 깎고 승려가 되려다가 환속한 사람'이라고 공격했다.7. 3. 동인의 남북 분당 시 의심

15세 때 어머니 신사임당이 죽자 3년간 여묘살이를 한 후, 아버지가 계모 권씨와 재혼하자 금강산에 들어가 승려가 되었다. 이 때문에 훗날 그가 죽은 후에도 '머리를 깎고 승려가 되려다가 환속한 사람'이라고 동인과 남인이 공격하는 빌미가 되었다.[1]8. 기타

서울 도심의 율곡로는 그의 이름을 따서 명명되었으며,[16] 그는 대한민국 5,000 원 지폐에 묘사되어 있다.[17] 태권도 품새 중 하나인 율곡도 그의 이름을 따서 명명되었다. 이 품새는 5급 녹색 띠(파란 띠 태그)에서 4급 파란 띠로 승급하기 위해 필요한 품새이다. 이 품새의 38개 동작은 그의 출생지인 북위 38도와 관련이 있다.[18] 대한민국 군의 현대화 사업인 "율곡 사업" 역시 그의 이름을 따서 명명되었다.[19]

2017년 SBS TV 드라마 ''사임당, 빛의 일기''에서 정준원이 이이의 어린 시절을 연기했다.

9. 문묘·종묘 동시 배향 인물

주어진 자료에 따르면, 이이는 문묘에는 배향되었지만 종묘에 배향되었다는 내용은 없다. 따라서 '문묘·종묘 동시 배향 인물' 섹션에는 어떠한 내용도 작성할 수 없으므로 빈 문자열을 반환한다.

참조

[1]

웹사이트

Joya hoetong

http://yoksa.aks.ac.[...]

Jangseogak Royal Archives

2020-02-14

[2]

간행물

"The Eclectic Development of Neo-Confucianism and Statecraft from the 18th to the 19th Century,"

https://web.archive.[...]

Korea Journal

2011-06-14

[3]

백과사전

Yi I

http://100.naver.com[...]

[4]

웹사이트

Yi I

http://people.aks.ac[...]

The Academy of Korean Studies

[5]

백과사전

Encyclopedia of Korean Culture

http://100.nate.com/[...]

2011-06-10

[6]

서적

Great Joseon Masters

Ilbit Publishing

2005

[7]

백과사전

Dongho Mundap

http://100.naver.com[...]

[8]

서적

Unofficial History of Joseon Vol. 2

Garam Publishing

2003

[9]

서적

New History of Korea

Jimoondang

2005

[10]

웹사이트

WorldCat Identities

http://www.oclc.org/[...]

2022-01-20

[11]

백과사전

Maneon Bongsa

http://100.naver.com[...]

[12]

백과사전

Seonhak Jibyo

http://100.naver.com[...]

[13]

백과사전

Gyeokmong Yogyel

http://100.naver.com[...]

[14]

백과사전

Gyeongyeon Ilgi

http://100.naver.com[...]

[15]

백과사전

Yulgok Jeonseo

http://100.naver.com[...]

[16]

백과사전

Yulgongno

http://100.naver.com[...]

[17]

사전

Money bill designs

http://terms.naver.c[...]

[18]

웹사이트

Yulgok Taekwondo pattern

https://web.archive.[...]

[19]

서적

Theory and Actuality of National Defense Policies

Oruem

2002

[20]

웹사이트

스카이데일리, 화폐 속 이순신·율곡·신사임당 속한 위인 가문

https://www.skyedail[...]

2017-04-06

[21]

웹사이트

【寄稿】1581年の李珥が2019年の韓国へ

http://www.chosunonl[...]

2019-06-16

[22]

문서

朝鮮人物事典118頁外側の段落

[23]

서적

韓國歷史與現代韓國

https://books.google[...]

台湾商務印書館

2005-08-01

[24]

서적

日本人の檀君硏究

https://doi.org/10.1[...]

한일관계사학회

2021

[25]

문서

朝鮮人物事典118頁内側の段落

[26]

문서

지금의 대한민국 서울특별시 종로구 관훈동·인사동

[27]

문서

불교 승려 시절에는 호 (이름)|아호이기도 한 '''석담'''(石潭)이라는 법명으로 승려 생활

[28]

문서

본래 유교](성리학) 학자였으나 모친상을 당하고 얼마 안 있어 불교에 승려로 귀의했다. 그러나 1년 후 환속 및 하산하여 자경문을 짓고 유교](성리학)로 회귀. 유학에만 전념할 것을 다짐했다.

[29]

문서

그의 수제자 중의 한사람이기도 하다.

[30]

논문

이이의 리통기국 이론의 형이상학적 결여(缺如)

http://s-space.snu.a[...]

울산대학교

[31]

뉴스

과거시험 9번 장원급제, 천재 이이의 교만이었을까? - 오마이뉴스

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2006-09-28

[32]

문서

이때까지만 해도 3년상은 선택사항이었고 예송 논쟁 기 이후 3년상이 법으로 규정화되었다.

[33]

서적

조선의 인물 뒤집어 읽기

도서출판 삼인

1999

[34]

뉴스

"금강산이야말로 진짜 부처의 경지" - 오마이뉴스

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2005-03-11

[35]

문서

그러나 동인과 남인은 그가 한때 승려였다는 점을 300년 넘게 비난의 소재로 악용하였다.

[36]

문서

[37]

간행물

한국사학에 바란다 - 열린 마음으로 6 율곡으로부터 교훈을

일조각

2005

[38]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[39]

서적

당쟁으로 보는 조선 역사

석필

2004

[40]

문서

[41]

문서

[42]

문서

[43]

문서

[44]

문서

당의통략

[45]

문서

당의통략

[46]

웹사이트

사이버유교, 이이

http://www.yugyo.org[...]

[47]

서적

다시 찾는 우리역사

경세원

[48]

서적

조선의 인물 뒤집어 읽기

도서출판 삼인

1999

[49]

서적

조선의 인물 뒤집어 읽기

도서출판 삼인

1999

[50]

서적

조선의 인물 뒤집어 읽기

도서출판 삼인

1999

[51]

서적

조선의 인물 뒤집어 읽기

도서출판 삼인

1999

[52]

서적

조선의 인물 뒤집어 읽기

도서출판 삼인

1999

[53]

뉴스

"[조선의 인물, 조선의 책:율곡 이이의 독서 예찬] 책 읽기는 인간이라면 당연한 일과"

http://shindonga.don[...]

신동아

2006

[54]

서적

택리지

서해문집

2006

[55]

서적

심리학자 정조의 마음을 분석하다

역사의아침

2009

[56]

뉴스

파독간호사 ''격몽요결'' 獨語版 출간

http://www.dongponew[...]

재외동포신문

[57]

문서

[58]

서적

조선의 인물 뒤집어 읽기

도서출판 삼인

1999

[59]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997

[60]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997

[61]

서적

'정감록' 이민수 역주, '송하비결' 황남송 역주

큰숲 출판사

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

비나이다, 강릉에 불나지 않게…간절한 난장 벌인 예술가들

기대승부터 윤상원까지…황룡강 따라 마주한 호남의 기개

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com