김종직

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

김종직은 조선 전기의 문신으로, 세조 때 관직에 진출하여 성종 연간 사림파의 정계 진출을 이끌었다. 1431년에 태어나 1492년에 사망했으며, 문과 급제 후 함양군수, 선산부사, 도승지, 형조판서 등을 역임했다. 그는 세조의 찬위를 비판하는 '조의제문'을 지었으나, 세조 치하에서 관직을 수행했고, 성종의 총애를 받으며 사림 세력의 기반을 다졌다. 그의 제자들이 훈구파와 대립하면서 무오사화가 일어나 사후 부관참시를 당했으나, 영남 학파의 종조로 추앙받고 있다. 저서로는 《점필재집》 등이 있으며, 학문적으로는 정몽주, 길재의 학통을 이어 절의와 도덕 정치를 강조했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 김시습 - 금오신화

《금오신화》는 조선 시대 김시습이 지은 한국 최초의 한문 소설집으로, 몽유 구조와 비극적 결말, 초현실적 존재를 통해 인간의 삶과 욕망, 고뇌를 다루며 후대 문학에 큰 영향을 미쳤다. - 김시습 - 김담

김담은 조선 세종, 문종, 세조 시대의 문신이자 천문학자, 지리학자, 월력 연구가로, 이순지 등과 함께 조선 전기의 천문학과 역법 발전에 기여했으며 《칠정산내편》과 《칠정산외편》 편찬에 핵심적인 역할을 수행했고 청렴하고 근신한 성품으로 칭송받아 사후 문절이라는 시호를 받았다. - 김종직 - 점필재로

점필재로는 밀양시 내이동과 부북면을 잇는 도로로, 조선 시대 유학자 김종직의 호를 따 명명되었으며, 주요 지역 연결, 관광 활성화 기여, 주요 도로와 연결, 주요 시설 위치 등의 특징을 가진다. - 김종직 - 정여창 (1450년)

정여창은 조선 초기의 성리학자이자 문신으로, 김종직의 문인으로서 성리학적 사상을 바탕으로 실천적 효행을 강조했으며, 무오사화에 연루되어 유배되었으나 사후 동방 5현으로 문묘에 종사되고 우의정에 추증되었다. - 무오사화 관련자 - 연산군

조선 제10대 왕 연산군은 초기 국방 강화와 빈민 구제에 힘썼으나, 무오사화, 갑자사화를 일으키고 폭정을 자행하여 폐위된 후 유배지에서 생을 마감했으며, 그의 폭정, 한글 탄압, 사찰 훼손, 방탕한 사생활은 논란의 대상이 되고 있다. - 무오사화 관련자 - 이극돈

이극돈은 조선 초 훈구파 문신으로, 세조와 성종 대에 이조판서, 병조판서 등을 역임하며 《세조실록》 편찬, 《경국대전》 간행 등 국가 사업에 참여했으나, 무오사화에 연루되어 사림파로부터 비판받았다.

| 김종직 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 김종직 |

| 한자 이름 | 金宗直 |

| 자 | 계온(季溫), 효관(孝盥) |

| 호 | 점필재(佔畢齋) |

| 시호 | 문충(文忠) |

| 출생 | 1431년 6월 |

| 출생지 | 조선 경상도 밀양도호부 부북면 제대리 (현재 경상남도 밀양시) |

| 사망 | 1492년 8월 19일 (향년 62세) |

| 사망지 | 조선 경상도 밀양도호부 명발와 |

| 국적 | 조선 |

| 거주지 | 조선 경상도 밀양, 조선 경상도 선산, 조선 한성부 |

| 학력 | |

| 수학 | 김숙자에게서 성리학 수학 |

| 가족 | |

| 배우자 | 초배 조씨 부인, 계배 남평 문씨 부인 |

| 자녀 | 슬하 5남 3녀 |

| 부모 | 아버지 김숙자, 어머니 밀양 박씨 부인 |

| 친인척 | 박홍신(외조부) |

| 정치 경력 | |

| 정당 | 무소속 |

| 국가 | 조선 |

| 직책 | 경상도 함양군 군수 |

| 임기 | 1472년 ~ 1473년 |

| 군주 | 조선 성종 이혈 |

| 섭정 | 정희왕후 파평 윤씨 |

| 분야 | |

| 분야 | 문신, 학자, 정치인, 작가, 성리학 |

2. 주요 이력

본관은 선산(善山, 일명 일선)이며, 호는 점필재(佔畢齋), 자(字)는 계온(季溫) 또는 효관(孝盥)이다. 시호는 문충(文忠)이다. 세조 때 관직에 나아가 성종 대에 이르기까지 동료와 후배 사림파 인물들을 적극적으로 등용하여 사림파가 정계에 진출하는 기반을 마련했다. 그는 길재, 권우로부터 이어진 성리학의 학통을 계승했으며, 세조 이후 사림파가 본격적으로 중앙 정계에 진출하는 데 핵심적인 역할을 했기 때문에 사림파의 실질적인 중시조로 평가받는다. 김종직은 자신을 따르는 문인들을 '우리 당'(吾黨)이라 칭했는데, 이는 붕당 정치의 시원으로 여겨지기도 한다.[3]

주요 제자로는 정여창, 최부, 김굉필, 이목, 권경유, 김안국, 김정국, 김일손 등이 있으며, 김굉필의 제자인 조광조는 그의 학문적 손자가 된다. 남효온, 남곤[4], 송석충, 김전, 이심원 등도 그의 문하에서 배출되었다. 그는 세조의 왕위 찬탈을 항우가 의제(초 회왕)를 살해한 것에 빗대어 비판한 조의제문(弔義帝文)을 남겼으나, 정작 자신은 세조 때 문과에 급제하여 관직 생활을 시작했고 형조 판서, 지중추부사 등의 고위 관직을 역임했다.

| 연도 (음력/양력) | 나이 | 주요 이력 |

|---|---|---|

| 1431년 (세종 13년) | 1세 | 경상도 밀양부 부북면 대동리(현, 밀양시 부북면 제대리) 추원재에서 출생. |

| - | - | 아버지 김숙자로부터 성리학 수학. |

| 1446년 (세종 28년) | 16세 | 소과에 응시했으나 낙방. |

| 1453년 (단종 1년) | 23세 | 진사시 합격. |

| 1456년 (세조 2년) | 26세 | 정월 문과에 낙방. 3월 부친 김숙자 사망. |

| 1457년 (세조 3년) | 27세 | 세조의 왕위 찬탈을 비판하는 조의제문을 지음. |

| 1458년 (세조 4년) | 28세 | 서실 겸 별장인 명발와(名發窩)를 짓고 학문 연구에 몰두. |

| 1459년 (세조 5년) | 29세 | 문과에 급제하여 권지(權知)를 거쳐 승문원 부정자(副正字) 역임. |

| 1462년 (세조 8년) | 32세 | 수빈 한씨(훗날의 인수대비)를 받들어 높이는 옥책문(玉冊文)을 지어 올림. |

| 1463년 (세조 9년) | 33세 | 문소전(文昭殿)에 제사 지내는 대축문(大祝文)을 지음. |

| 1464년 (세조 10년) | 34세 | 불교를 비판하고 잡학(雜學)을 반대하다 투옥되어 장형(杖刑)을 받음. |

| 1465년 (세조 11년) | 35세 | 복직하여 경상도 병마평사(兵馬評事)로 부임. 경상도지도지 편찬에 참여. |

| 1466년 (세조 12년) | 36세 | 이시애의 난 진압을 위한 병력 모집 공문을 가지고 영해부(寧海府)로 감. |

| 1467년 (세조 13년) | 37세 | 이시애의 난 진압 관련 임무를 마치고 돌아와 홍문관 수찬(修撰)이 됨. |

| 1470년 (성종 1년) | 40세 | 함양군수로 부임. 재직 중 감사(監査) 유자광을 의도적으로 피함. |

| 1471년 (성종 2년) | 41세 | 함양군수 재직 중, 유자광이 객사에 걸려 있던 자신의 시 현판을 떼어 불태운 사건 발생. |

| 1476년 (성종 7년) | 46세 | 지승문원사(知承文院事)를 거쳐 선산부사로 부임. |

| 1479년 (성종 10년) | 49세 | 10월 어머니 박씨 사망. |

| 1482년 (성종 13년) | 52세 | 부인 사망. 홍문관 응교(應敎)에 제수되어 다시 경연(經筵)에 나감. |

| 1484년 (성종 15년) | 54세 | 승정원 좌부승지(左副承旨)를 거쳐 도승지가 됨. |

| 1485년 (성종 16년) | 55세 | 이조 참판 겸 동지경연사(同知經筵事)가 됨. 문씨(文氏)와 재혼. |

| 1486년 (성종 17년) | 56세 | 예문관 제학(提學)이 됨. 재직 중 《동국여지승람》 수정 및 보완 작업에 참여. |

| 1487년 (성종 18년) | 57세 | 5월 전라도 관찰사로 나감. |

| 1488년 (성종 19년) | 58세 | 2월 형조 판서로 조정에 복귀. 8월 병으로 사직하려 했으나 성종이 만류함. 곧 지중추부사에 임명되어 고향 밀양으로 돌아가 요양. |

| 1489년 (성종 20년) | 59세 | 이후 병으로 계속 요양. |

| 1492년 (성종 23년) | 62세 | 경상도 밀양의 자택 정침(正寢)에서 풍증(風症)으로 사망. |

3. 생애

본관은 선산(善山)이며, 자는 계온(季溫) 또는 효관(孝盥), 호는 점필재(佔畢齋)이다. 처음 시호는 문간(文簡)이었으나 후에 문충(文忠)으로 바뀌었다. 고려 말 길재의 학통을 이은 아버지 김숙자에게서 학문을 배웠으며, 영남학파의 종조(宗祖)이자 사림파의 실질적인 영수로 평가받는다.

1459년(세조 5년) 문과에 급제하여 관직 생활을 시작했다. 세조부터 성종 대에 이르기까지 함양군수, 선산부사, 홍문관 응교, 승정원도승지, 이조참판, 한성부 판윤, 형조판서, 지중추부사 등 내외직의 주요 관직을 두루 역임하였다. 이 과정에서 김굉필, 정여창, 김일손, 남곤 등 자신의 제자를 포함한 사림파 인물들을 적극적으로 조정에 등용시켜 사림 세력이 중앙 정계에 진출하는 기반을 마련하였다.[3] 그는 자신을 따르는 문인들을 '우리당'(吾黨)이라 칭하기도 했는데, 이는 붕당 정치의 시원으로 간주되기도 한다.[3]

김종직은 세조의 왕위 찬탈을 비판하며 항우가 의제를 죽인 고사에 빗댄 조의제문(弔義帝文)을 남겼다. 그러나 정작 자신은 세조의 조정에 출사하여 벼슬을 지냈다는 점에서 후대에 비판을 받기도 했다. 그가 남긴 조의제문은 사후 그의 제자 김일손에 의해 성종실록 사초에 실린 것이 발단이 되어 1498년 무오사화가 발생하는 직접적인 원인이 되었다. 이로 인해 김종직은 이미 사망했음에도 불구하고 부관참시를 당하는 추벌을 받았다.

이후 중종 초 조광조 등 사림파가 조정을 장악하면서 선비의 사표로 추대되었고, 1689년(숙종 15년) 증 영의정에 추증되었다. 1709년(숙종 35년)에는 시호가 문간(文簡)에서 문충(文忠)으로 최종 개정되었다.

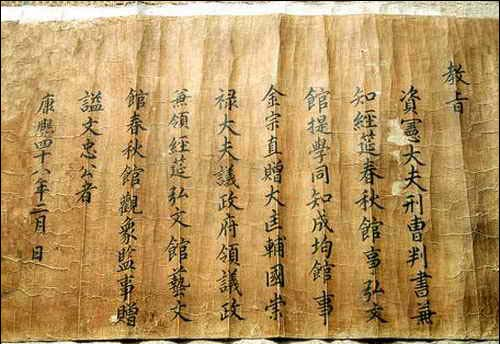

사후 신도비가 세워졌으나 임진왜란 등으로 유실되었고, 1634년(인조 12년) 장현광이 글을 짓고 오여발이 써서 다시 세웠다. 묘갈명은 송시열이 지었다.

저서로는 《점필재집(佔畢齋集)》, 《유두유록(遊頭流錄)》, 《청구풍아(靑丘風雅)》, 《당후일기(堂後日記)》[29][25] 등이 있으며, 총재관으로서 《동국여지승람》 증수 작업에 참여하였고, 《동문수(東文粹)》 등을 편찬하였다. 밀양의 예림서원, 선산의 금오서원, 함양의 백연서원, 금산의 경렴서원, 개령의 덕림서원 등에 제향되었다.

3. 1. 생애 초반

1431년 경상남도 밀양에서 태어났다. 아버지는 성리학자 김숙자로, 길재의 학통을 이었다. 김종직은 아버지로부터 직접 학문을 배웠으며, 특히 『소학』을 학문의 기초로 삼았다. 어린 시절부터 총명하여 기억력이 뛰어났고, 15세에 이미 시와 문장에 능하여 신동이라 불렸다.[5]

1446년 처음으로 소과에 응시했으나 낙방했고, 1453년(단종 1년)에는 진사시에 합격하였다. 1455년 세조가 즉위한 후 동당시(東堂試)에 합격했으나, 1456년 문과에는 낙방하였다. 같은 해 아버지 김숙자가 세상을 떠났다. 이후 학문 연구에 매진하며 성리학의 대가로 성장할 기초를 다졌다.

3. 1. 1. 출생과 가계

1431년(세종 14년) 6월, 점필재 김종직은 외가가 있던 경상남도 밀양 부북면 제대리 한골마을에서 태어났다. 아버지는 성균관 사예(司藝)를 지내고 사후 호조판서에 추증된 강호 김숙자이며, 어머니는 사재감정(司宰監正) 박홍신(朴弘信)의 딸인 밀양 박씨(密陽朴氏)이다. 김종직은 3남 2녀 중 막내였다. 그의 증조부는 사재감령(司宰監令)을 지낸 김은유(金恩宥)이고, 할아버지는 성균관 진사 김관(金琯)이다.

아버지 김숙자는 경상도의 고령, 개령, 성주 등지에서 수령과 교수직을 역임했다. 이후 밀양에 살던 박홍신의 사위가 되면서 밀양에 정착하게 되었다. 김종직의 가문은 고려 말 선산 지역의 토성 이족(土姓吏族)에서 출발하여 사족(士族)으로 성장했으며, 아버지 김숙자 대에 이르러 처가인 박홍신 가문과의 혼인을 통해 경제적 기반을 마련하고 중앙 정계 진출을 모색했다. 아버지 김숙자는 포은 정몽주의 제자인 야은 길재의 문하에서 학문을 배웠다.

김종직은 어릴 때부터 매우 총명하여 암기력이 뛰어났으며, 매일 수천 자씩 기억했다고 전해진다. 기억력이 좋고 글씨도 잘 썼으며, 특히 시(詩)에 능하여 15세에 이미 많은 문장을 지었고 20세가 되기 전에 문장가로서 명성을 떨쳐 신동이라 불렸다. 외가로부터 물려받은 재산 덕분에 유복한 환경에서 자랐다.

그는 아버지 김숙자로부터 직접 글을 배웠다. 아버지의 교육 방식은 스승 길재의 방법을 따라 체계적이었다. 『동몽수지(童蒙須知)』, 『유학자설(幼學字說)』, 『정곡편(正鵠篇)』을 시작으로 『소학』, 『효경』, 『대학』, 『논어』, 『맹자』 순서로 단계를 밟아나갔다. 이후 사서와 오경을 차례로 익혔는데, 특히 『소학』을 학문의 기초로 삼았다.

아버지 김숙자는 관직 생활 중에도 퇴청 후에는 서실을 열어 후학을 가르쳤다. 김종직 외에도 정헌 이재인(李在仁) 등 9명의 뛰어난 제자를 배출했는데[5], 이들을 포함하여 김숙자의 이름난 문하생 9명을 '구현인(九賢人)'이라 부르기도 한다.

3. 1. 2. 청소년기

점필재 김종직은 1431년(세종 14년) 6월 외가가 있는 경상남도 밀양 부북면 제대리 한골마을에서 태어났다. 아버지는 성균관 사예(成均館司藝)를 지내고 사후 증 호조판서에 추증된 강호 김숙자이며, 어머니는 사재감정(司宰監正) 박홍신(朴弘信)의 딸인 밀양 박씨(密陽朴氏)이다. 김종직은 3남 2녀 중 막내였으며, 아버지 김숙자에게서 직접 학문을 배웠다. 그의 증조부는 사재감령(司宰監令)을 지낸 김은유(金恩宥)이고 할아버지는 성균관 진사 김관(金琯)이다.

아버지 김숙자는 경상도 고령과 개령, 성주 등지에서 수령과 교수직을 지냈으며, 밀양에 살던 박홍신의 사위가 되면서 밀양에 정착했다. 김종직의 가문은 고려 말 선산 지역의 토성이족(土姓吏族)에서 사족(士族)으로 성장하였고, 아버지 김숙자 대에 이르러 박홍신 가문과의 혼인을 통해 경제적 기반을 마련하고 중앙 정계 진출을 모색하기 시작했다. 아버지 김숙자는 포은 정몽주의 제자인 야은 길재의 문하에서 수학하여 성리학의 학통을 이었다.

김종직은 어려서부터 총명하여 암기력이 뛰어났으며, 날마다 수 천 자씩을 기억했다고 전해진다. 15세에 이미 시와 문장에 능숙하여 많은 글을 지었고, 20세가 되기 전에 문장으로 이름을 널리 알렸다.

1446년(세종 28년) 김종직은 소과(小科)에 응시하여 〈백룡부(白龍賦)〉를 지어 당시 시험관이던 김수온(金守溫)의 주목을 받았으나, 내용이 시류에 비판적이라는 이유로 낙방하였다. 낙방 후 고향으로 돌아가는 길에 지은 시에서 ‘시관(試官) 눈에 들지 않을 줄 미리 알았다면, 차라리 연지를 찍어 모란이나 그릴 것을’이라며 불만을 토로하기도 했다.[6] 이후 김종직은 김수온의 형인 승려 학조(學祖)의 부패 행위를 비판하며 그와의 관계가 악화되었다. 그러나 김수온이 얼마 지나지 않아 사망하면서 김종직의 관직 생활에 큰 영향을 미치지는 않았다.

1447년(세종 29년) 한성에 올라가 다시 과거에 응시했으나 또 낙방하였다. 이후 그는 김맹성, 형 김종석(金宗碩) 등과 함께 황악산(黃嶽山) 능여사(能如寺)에 들어가 독서와 학문 연구에 매진했다. 1451년(문종 1)에는 김천에 살던 울진현령 조계문(曺繼文)의 딸 조씨와 결혼했는데, 부인은 훗날 김종직의 제자가 되는 조위(曺偉)의 누나였다.

1453년(단종 1년) 성균관 태학(太學)에 들어가 《주역(周易)》을 깊이 연구하며 주자학의 근원을 탐구하여 동료들의 존경을 받았다. 같은 해 진사시에 합격하였다. 1455년 세조가 계유정난을 일으켜 조카 단종을 몰아내고 왕위에 올랐다. 이러한 정치적 격변기에도 김종직은 과거 시험에 응시하여, 세조의 즉위를 축하하는 동당시(東堂試)에 종형 김종석과 함께 응시하여 형제가 나란히 합격하였다. 1456년(세조 2년) 1월에는 문과(文科)에 응시하였으나 낙방하였다. 그해 3월, 아버지이자 스승이었던 김숙자가 세상을 떠났다. 이후 김종직은 관직에 나아가 교도(敎導)가 되었다.

3. 1. 3. 과거 낙방과 학문 연구

아버지 김숙자에게서 직접 학문을 배웠다. 아버지 김숙자는 포은 정몽주의 학통을 이은 야은 길재의 문하에서 수학한 학자였다. 김종직은 일찍부터 총명하여 암기력이 뛰어났고, 매일 수천 자씩 기억했다고 전해진다. 15세에 이미 시와 문장에 능숙하여 많은 글을 지었으며, 20세가 되기 전에 문장으로 이름을 널리 알렸다.

3. 2. 관료 생활

1459년(세조 5년) 문과에 급제하여 관직 생활을 시작하였다. 세조부터 성종 대에 이르기까지 여러 관직을 거치며 활동했으며, 특히 성종의 두터운 신임을 받았다. 이 시기 김종직은 김굉필, 정여창, 김일손 등 자신의 제자를 포함한 사림파 인물들을 적극적으로 조정에 등용시켜 사림파가 중앙 정계에 진출하는 기반을 마련하였다. 이로 인해 김종직은 영남학파의 종조이자 사림파의 실질적인 영수로 평가받는다.[3] 그는 자신을 따르는 문인들을 '우리당'(吾黨)이라 칭했는데, 이는 붕당 정치의 시원으로 간주되기도 한다.[3]

그는 세조의 왕위 찬탈을 비판하며 항우가 의제를 죽인 고사에 빗댄 조의제문을 남겼으나, 정작 자신은 세조의 조정에 출사하여 함양군수, 선산부사, 홍문관 응교, 승정원도승지, 이조참판, 한성부 판윤, 형조판서, 지중추부사 등 내외직의 주요 관직을 두루 역임하였다. 이러한 그의 행보는 후대에 비판의 대상이 되기도 했다.[7]

성종 대에 김종직과 그 제자들이 정계의 중심으로 부상하면서 기존의 훈구파 세력과의 갈등이 심화되었다. 김종직 사후, 그가 지었던 조의제문이 제자 김일손에 의해 성종실록 사초에 실린 것이 발단이 되어 1498년 무오사화가 발생하였고, 김종직은 부관참시를 당하는 등 추벌을 받게 되었다. 이는 김종직을 중심으로 성장한 사림파 세력에 대한 훈구파의 정치적 탄압이었다.

3. 2. 1. 과거 급제와 관료 생활 초반

교도(敎導)로 재직 중 1459년(세조 5년) 식년문과에 정과 20등으로 급제하였다. 바로 승문원 권지부정자(承文院權知副正字)가 되었다가 승문원 정자(正字)에 보임되었다. 이때 승문원의 선배였던 어세겸(魚世謙)은 그의 시를 보고 “나보고 말채찍을 잡고 하인이 되라 해도 달게 받아 들이겠다”라고 감탄했다고 한다. 이어서 집현전 저작이 되었다가 이듬해 사가독서(賜暇讀書)를 했으며, 정자(正字), 교리(校理), 감찰(監察), 경상도병마평사(慶尙道兵馬評事)를 지냈다. 그 뒤 승문원 박사, 교검(校檢), 사헌부 감찰 등을 역임하였다. 1461년에는 왕명에 따라 세자빈 한씨(예종비 장순왕후)를 애도하는 〈세자빈한씨애책문 世子嬪韓氏哀冊文〉을 지었다. 1462년(세조 8년) 승문원 박사로 예문관 봉교를 겸하였다.

세조는 계유정난 이후 지나치게 커진 공신 세력을 견제하기 위해 새로운 인물을 등용하는 정책을 추진했다. 이때 고려 말 정몽주, 길재 등의 학풍을 이은 사림 세력이 주목받았다. 이들은 도학적 실천을 내세우며 사회 전반의 개혁을 요구했는데, 김종직은 이러한 사림의 대표적인 인물로 부상하게 되었다.

1464년 김종직은 세조가 천문·지리·음양·율려(律呂)·의약·복서(卜筮) 등 잡학에 관심을 두는 것을 비판하다가 파직되었다. 그러나 1465년 다시 복직되었으며, 그해 경상도병마평사(慶尙道兵馬評事)로 임명되어 외직으로 나갔다. 1467년에는 내직으로 돌아와 교리가 되었다가 수찬(修撰)을 지냈고, 1468년에는 이조좌랑이 되었다. 1469년(예종 1년)에는 전교서 교리가 되었다. 세조 즉위 초 열린 경연(經筵)에서 문학에 뛰어난 문인으로 선발된 십여 명 중에서도 우수한 평가를 받았다.

김종직은 세조의 왕위 찬탈(세조 찬위)에 대해 비판적인 입장을 가졌으나, 세조 조정에서 과거에 급제하여 관직 생활을 시작했고 성종 때까지 벼슬을 이어갔다. 이러한 모순된 행보는 훗날 허균 등에 의해 비판받기도 했다.[7] 그는 세조의 단종 폐위를 비판하며 조의제문을 지었는데, 이는 중국 진나라 때 항우가 초나라의 의제를 폐하고 죽인 고사에 빗대어 은근히 단종을 조문한 글이었으며, 훗날 무오사화의 빌미가 되었다.

3. 2. 2. 조의제문과 풍자

김종직은 세조의 계유정난과 왕위 찬탈을 비판적인 시각으로 바라보았다. 그는 이러한 세조의 행위를 중국 초나라의 항우가 의제를 폐하고 죽인 고사에 빗대어 풍자하는 글인 조의제문(弔義帝文)을 남겼다. 조의제문은 항우가 의제를 폐위하고 강에 던져 죽인 것처럼, 세조가 단종을 폐위하고 죽음으로 몰아넣은 사건을 은유적으로 비판하며 단종을 추모하는 내용을 담고 있다. 당시 단종의 시신이 강물에 떠내려갔다는 소문을 듣고 이 글을 쓴 것으로 알려져 있다.[8]

그러나 조의제문의 문장은 매우 함축적이고 난해하여 당대의 지식인들조차 그 숨은 뜻을 제대로 파악하기 어려웠다고 전해진다. 훗날 연산군이 이 글을 보고 "이 글이 어찌 세조를 능멸하고 노산군을 위한 제문이란 말인가?"라고 반문했을 정도였다.[8]

세조의 찬탈을 비판했음에도 불구하고 김종직은 세조 재위 기간인 1459년 문과에 급제하여 관직 생활을 시작했고, 성종 대까지 벼슬을 이어갔다. 이러한 그의 행보는 후대에 비판의 대상이 되기도 했다. 특히 광해군 때의 문인 허균은 '김종직론'이라는 글을 통해 김종직의 처신을 신랄하게 비판했다.[7]

김종직이 세조를 비판한 것이 개인적인 원한 때문이라는 주장도 제기되었다. 1529년(중종 24년) 생원 이종익(李宗翼)은 상소를 올려, 과거 김종직이 한 대신의 추천을 받았으나 세조가 직접 만나본 후 '완고하여 쓸모없는 선비'라며 등용하지 않자, 이에 앙심을 품고 조의제문을 지어 세조를 비방했다고 주장했다.[9] 이종익은 또한 김종직이 성종의 총애를 받아 군수, 감사, 형조판서까지 올랐음에도 불구하고 업무 처리가 미숙했던 점을 들어 '완고하여 쓸모없는 선비'라는 세조의 평가가 옳았다고 덧붙였다.[9]

그러나 이종익의 이러한 주장은 큰 논란을 일으켰고, 오히려 이종익 개인의 문제(전처 유씨와의 이혼 사유 등)가 거론되며 비판받았다. 결국 1530년 당시 영의정이었던 정광필이 이종익을 '본래 정상이 아닌 미친 사람'으로 규정하고 처벌할 가치가 없다고 주장하면서 이 논란은 종결되었다.[10]

김종직이 세조에 대해 비판적인 입장을 취한 데에는 유교적 충의 사상과 정몽주, 길재로 이어지는 영남학파의 학문적 전통, 그리고 세조 밑에서는 벼슬하지 않겠다며 낙향했던 아버지 김숙자의 영향 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.[11]

김종직의 조의제문은 그가 죽은 뒤 제자 김일손 등에 의해 성종실록 편찬 과정에서 사초(史草)에 실리게 되었고, 이는 훗날 사림파와 훈구파 간의 갈등 속에서 무오사화를 촉발하는 직접적인 원인이 되었다. 이로 인해 김종직은 사후 부관참시를 당하고 그의 제자들을 포함한 많은 사림파 인사들이 희생되었다.[8]

3. 2. 3. 개혁 정책

세조는 지나치게 강해진 공신 세력을 견제하기 위해 새로운 인물들을 등용하는 정책을 추진하였다. 이때 고려 말 정몽주, 길재 등의 학문을 이어받은 이들이 등장했는데, 이들은 스스로 도학적 실천을 중시하는 군자임을 내세우며 사회 전반에 걸친 개혁을 요구하였다. 김종직은 이러한 사림의 대표적인 인물로 부상했다.

김종직은 1464년 세조가 천문·지리·음양·율려(律呂)·의약·복서(卜筮) 등 실용적인 학문(잡학)에 관심을 두는 것을 비판하다가 관직에서 물러나기도 했다. 이후 성종의 두터운 신임을 받으며 영남학파의 중심인물로서 많은 제자를 길러냈고, 이들을 적극적으로 관직에 등용시키면서 기존의 권력층인 훈구파와 심한 갈등을 겪게 되었다. 이는 김종직을 중심으로 한 사림 세력이 본격적으로 정계에 진출하여 개혁을 추진하는 과정에서 나타난 필연적인 대립이었다.

3. 2. 4. 유자광과의 원한 관계

유자광은 종 출신 서자였으나 세조의 총애를 받아 등용된 후 예종, 성종, 연산군 대에 걸쳐 주요 관직을 차지한 인물이다. 그는 과거 남이 장군이 역모를 꾸민다고 모함하여 죽게 만든 남이의 옥사를 일으킨 전력이 있는데, 김종직은 이러한 유자광을 매우 혐오하고 경멸하였다.

두 사람의 갈등이 표면적으로 드러난 대표적인 사건은 함양 학사루에서 발생했다. 당시 경상도 관찰사였던 유자광이 함양군의 대관림과 소고대의 경치를 감상한 뒤 학사루에 들러 시를 짓고 이를 현판으로 만들어 걸어두었다. 이후 함양 군수로 부임한 김종직은 학사루에 걸린 유자광의 현판을 보고는 다음과 같이 말하며 아전에게 호통치고 현판을 철거하여 아궁이에 태워 버렸다.[7]

> 김종직 : 아니, 유자광 따위가 감히 학사루에 현판을 걸 자격이 있느냐? 고매하신 선비들의 현판 가운데 어찌 쌍놈의 작품이 걸릴 수 있느냐? 당장 저 현판을 당장 내려라.

> 하인 : 사또, 그래도 이 현판은 관찰사 나으리의 현판이옵니다.

> 김종직 : 관찰사가 아니라 정승이면 무엇하리? 쌍놈은 쌍놈이니라.

김종직은 유자광의 시가 함양 동헌의 현판에 새겨진 것을 '소인배의 글'이라며 떼어내 불사르게 한 것이다. 이 일은 사람들의 입을 통해 유자광에게 전해졌고, 자신의 출신 성분에 열등감을 가지고 있던 유자광은 이 일로 김종직을 증오하게 되었다. 이 사건은 훗날 무오사화가 일어나는 한 원인이 되기도 했다. 당시 성리학적 윤리 실천을 강조하며 명망이 높았던 김종직의 이러한 행동에 대해 세간의 평가는 통쾌하다는 반응이었고, 함양에는 그의 명성을 듣고 찾아오는 문인들이 많아졌다.

김종직과 유자광의 악연은 여기서 그치지 않았다. 김종직이 관직을 그만두고 고향인 밀양으로 돌아갈 때, 그의 문하생들이 서울에서 송별회를 열었다. 초청받지 않았음에도 자리에 나타난 유자광이 김종직에게 술잔을 권하자, 김종직이 마지못해 잔을 받으려 할 때 가장 나이가 어렸던 제자 홍유손이 유자광을 향해 "무령군(유자광) 대감! 송별시 한 수 지어 보시지요! 후세 사람들 중 누가 또 대감의 시를 현판해서 걸지 모르지 않습니까?"[7] 라며 함양 학사루 사건을 빗대어 조롱했다.

이러한 모욕적인 언사에 유자광은 김종직과 그의 제자들에게 더욱 깊은 원한을 품게 되었고, 훗날 이극돈, 임사홍 등과 손잡고 사림 세력을 대대적으로 숙청하는 무오사화를 일으키는 배경이 되었다.

흥미로운 점은 함양 학사루 사건 직후 유자광은 겉으로 아무런 감정을 드러내지 않았다는 것이다. 심지어 김종직이 사망했을 때는 직접 제문을 지어 애통해하면서, 김종직을 중국의 옛 문장가인 한유(韓愈)에 비교하기까지 했다.[23] 당시 사람들은 이를 두고, 김종직에 대한 성종의 신임이 두터웠고 그의 제자들이 조정에서 세력을 형성하고 있었기에, 유자광이 자신의 감정을 숨기고 오히려 그들과 관계를 맺으려 한 속셈이라고 해석했다.[23]

그러나 김일손의 사초 문제가 불거지며 무오사화가 일어나자 유자광은 본색을 드러냈다. 그는 성종이 직접 걸도록 명했던 김종직의 당기(堂記)를 떼어 불태우고, 곳곳에 걸려 있던 김종직이 지은 현판들을 모조리 없애도록 지시했다. 나아가 김종직을 역적으로 몰아세웠다.[24] 유자광은 김종직을 가리켜 "간사한 신하가 몰래 모반할 마음을 품고 옛 일을 거짓으로 문자에 표현했으며, 흉악한 사람들이 당을 지어 세조의 덕을 거짓으로 날조해서 꾸며 나무라니 난역 부도한 죄악이 극도에 달했다."고 비판했다.[24] 또한 류자광은 간사한 신하 김종직은 나쁜 마음을 몰래 품고 그 무리들을 모아 음흉한 계획을 시행하려 한 지가 오래 되었다고 주장했다.[24] 유자광은 김종직이 세조의 찬탈을 비판하면서도, 그가 세조의 부름을 받고 조정에 출사한 것을 계속 걸고 넘어졌다. 그밖에도 유자광은 김종직이 성종의 명으로 지은 환취정 기문(煥翠亭 記文)을 인멸하려 했다.

3. 2. 5. 외직 근무와 후학 양성

성종의 각별한 총애를 받은 김종직은 학문과 문장이 뛰어나 영남학파의 종조(宗祖)로서 많은 제자를 길러냈으며, 이들을 관직에 등용시키면서 훈구파와 대립하게 되었다. 그는 세조의 왕위 찬탈(세조 찬위)을 비판하였으나, 세조의 조정에서 과거에 급제하고 성종 때까지 벼슬살이를 이어갔다. 이러한 행보에 대해 광해군 때의 인물인 허균은 김종직론을 지어 비판하기도 했다.[7]

1476년(성종 7년) 1월, 잠시 지승문원사(知承文院事)를 맡았으나 곧 외직을 자청하여 선산부사(善山府使)로 부임하였다. 이전 함양부사 재직 시기와 마찬가지로 선산에서도 미신 타파에 힘썼다. 무당을 내쫓고 성황당을 철폐하였으며, 주자가례에 따라 관혼상제를 시행하도록 권장했다. 또한 도박을 금지하고 서당을 세워 아이들에게 천자문, 동몽선습, 사자소학 등을 가르치게 하였으며, 서원을 장려했다. 봄과 가을에는 향음주례(鄕飮酒禮)와 양노례(養老禮)를 실시하는 등 풍속을 바로잡고 성리학적 향촌 질서를 확립하는 데 주력했다.

이 시기 김종직은 관료로서 활동하면서도 성리학에 대한 깊은 조예를 바탕으로 후학 양성에 힘썼다. 김굉필, 정여창, 이승언(李承彦), 홍유손(洪裕孫), 김일손 등 많은 제자를 길러냈다. 그는 제자들과 함께 유향소(留鄕所) 복립 운동을 전개하여 조정에 건의했고, 1488년 마침내 복립절목(復立節目)이 마련되었다. 이는 향촌 사회에서 재지사림(在地士林)의 주도로 성리학적 질서를 확립함과 동시에, 사림 세력의 중앙 정치 진출을 위한 기반을 마련하려는 김종직의 의지가 반영된 결과였다.

1479년(성종 10년), 어머니 박씨의 상(喪)을 당하자 관직을 사퇴하고 고향으로 내려가 주자가례에 따라 3년상을 치렀다. 시묘살이 중 병을 얻어 건강을 해칠 정도로 예법을 엄격히 지키는 모습에 사람들이 감동하였다. 3년상을 마친 뒤에는 충청남도 금산(金山)의 시골 마을에 머물렀다.

금산에서는 서당을 짓고 후학을 가르치는 데 전념했다. 서당 근처에 직접 연못을 파고 연꽃을 심었으며, 평소 존경하던 송나라 학자 주돈이의 호를 따서 집 이름을 경렴(景濂)이라 지었다. 매일 학동들을 가르치고 시를 읊으며 지냈으나, 1482년 10월 홍문관 응교(應敎)로 부름을 받았다. 처음에는 병을 이유로 사양하였으나 성종의 윤허를 받지 못하고 다시 출사하게 되었다. 경연에 참여해서는 간결하면서도 이해하기 쉬운 강독으로 성종의 깊은 신임과 총애를 받았다.

김종직은 현직 관료로 있으면서 동시에 서당을 열어 후학을 가르쳤다는 점에서, 후대의 학자인 이황, 이언적, 박승임 등이 관직에서 물러나 학문 연구와 후학 양성에만 전념했던 것과는 다소 차이를 보인다. 그의 이러한 방식은 이후 김굉필, 남곤, 이이, 성혼, 송시열 등 후대의 학자들에게도 영향을 미쳐, 이들 역시 관직 생활과 후학 양성을 병행하게 된다.

3. 2. 6. 성종의 총애와 사림 세력의 기반 구축

정희왕후의 수렴청정이 끝나고 성종이 직접 정사를 주관하게 되자 김종직은 다시 중앙 정계로 진출하여 영남학파의 거두이자 성종의 핵심 측근으로 부상하였다. 학문을 숭상하며 성리학에 기반한 도학 정치를 이상으로 삼았던 성종은 김종직을 자신의 정치적 이상을 실현할 적임자로 여겼다.[15] 특히 성종은 김종직과 그의 문하에 있던 김굉필, 정여창, 김일손 등 뛰어난 사림파 인물들을 중용하여, 기존의 훈구파 및 척신 세력의 영향력을 견제하고자 하였다.[15]

성종의 두터운 신임 아래 김종직은 주요 관직을 역임하였다. 1482년에는 왕의 특별 명령으로 홍문관 응교 겸 지제교, 경연 시강관, 춘추관 편수관에 임명되었고, 직제학을 거쳐 1483년에는 승정원 동부승지가 되었다. 이후 우부승지, 좌부승지, 도승지 등 승정원의 핵심 직책을 두루 거쳤다.

김종직은 성종의 총애를 바탕으로 사림파 세력의 정계 진출 기반을 적극적으로 마련하였다. 그는 최부, 김굉필, 유호인, 김일손 등 자신의 제자들을 중요한 관직에 등용시켰다. 또한 신분이나 배경에 구애받지 않고 인재를 널리 등용할 것과, 단종에게 충절을 지켰던 인물들에 대한 사면, 복권, 등용을 성종에게 건의하였다. 세조의 정통성과 관련된 민감한 사안이었기에 성종은 처음에는 불편한 기색을 보였으나, 결국 김종직의 건의를 받아들여 사림파 및 청담파 인물들을 등용하는 정책을 추진한다. 이러한 김종직과 사림 세력의 성장은 기존 정치 세력이었던 훈구파와의 갈등을 심화시키는 요인이 되었다.

더불어 김종직은 성종에게 학문 진흥을 위한 정책을 적극적으로 제안하였다. 그는 임금이 먼저 학문에 힘쓰는 모범을 보여야 면학 분위기가 조성된다고 강조하며, 성종이 경연에 꾸준히 참여하여 학문을 강론할 것을 권하였다. 성종은 이를 기꺼이 받아들여 매일 경연에 참석하여 학문을 강독하였다. 또한 김종직은 전국에 서당, 서원, 향교 등을 설립하여 학문을 장려함으로써 국가 전반의 면학 분위기를 높이고자 노력하였다.

3. 3. 생애 후반

성종 초 함양군수(1470년)와 선산부사(1476년) 등 지방관을 지냈다. 이후 중앙으로 복귀하여 1482년 홍문관 응교에 제수되었고, 1484년에는 승정원도승지, 1485년에는 이조참판, 1486년에는 예문관 제학을 역임하며 동국여지승람 수정 작업에도 참여했다. 이 시기 그는 사림파의 실질적인 영수로 자리매김하며 많은 제자를 길러냈고, 자신을 따르는 이들을 '우리 당'(吾黨)이라 칭하기도 하여[3] 붕당 정치의 시원으로 간주되기도 한다.

개인적으로는 1479년 어머니 박씨를 여의고, 1482년에는 본처 조씨와 사별하는 아픔을 겪었다. 1485년 문극정의 딸 남평 문씨와 재혼했다.

1487년 5월 전라도 관찰사로 잠시 외직에 나갔다가 1488년 2월 형조판서로 복귀하였다. 그러나 같은 해 8월 병을 이유로 사직하고자 하였으나 성종이 만류하였다. 결국 지중추부사에 임명된 뒤 관직에서 물러나 고향인 밀양으로 돌아갔다. 1489년 이후로는 고향에서 병으로 요양하다가 1492년 세상을 떠났다.

3. 3. 1. 김굉필과의 이견

날 개면 가고 비 오면 그치는 것을 어찌 전능(全能)이라 하겠는가 /

난초도 속된 것을 좇아 결국 변한다면 /

어느 누가 소는 밭을 갈고 말은 사람이 타는 것이라고 믿을 수 있겠는가?

이에 김종직은 답시를 보내 임금을 제대로 보필하고 세상을 바로잡는 일이 현실적으로 어려움을 토로하며, 자신의 처신이 단순히 권세와 이익을 따르는 것이 아님을 해명했다.분수에 맞지 않게 공경대부 높은 관직에 올랐지만 /

내가 어찌 임금을 보필하고 세상을 바로잡는 일을 해낼 수 있을까? /

그대 같은 후학(後學)들이 나의 허물과 어리석음 조롱하지만 /

구차하게 권세와 이익을 따르지는 않네.

이러한 의견 차이에도 불구하고 김굉필과 김종직의 사제 관계가 완전히 단절된 것은 아니라는 주장이 있다. 그 근거는 다음과 같다.[3]3. 3. 2. 상처와 재혼, 병환

본처 조씨와 사별한 후, 1485년(성종 16년)에는 사복시 첨정(司僕侍僉正) 문극정(文克貞)의 딸인 남평 문씨(南平 文氏)와 재혼하였다. 본처 조씨는 일찍 어머니를 여의고 증조모와 외조모 손에서 자랐으며,[17] 김종직에게 시집온 후 일곱 자녀를 연달아 잃는 아픔을 겪고, 결국 출산 후유증으로 세상을 떠났다. 김종직은 박복했던 아내의 영전에서 통곡하며 긴 제문을 바쳤는데, 제문에는 '당신 아버지는 정정히 계시는데 아름다운 날이면 누가 술을 마련할 것이며, 어린 두 딸 시집갈 땐 누가 짐을 꾸려주겠는가...'[17]라며 슬픔을 토로하는 내용이 담겨 있다.

3. 3. 3. 은퇴와 낙향

도승지에 임명되자 스스로 감당할 수 없다고 사양하였으나 성종은 "경의 문장과 정사가 충분히 감당할 만 하니 사양하지 말라"며 윤허하지 않았다. 그러나 훈구파의 반발이 심하였다. 성종실록 성종 15년(1484) 8월 6일 기록에는 도승지로 임명된 김종직과 그 문인(門人)들에 대해 “사람들이 이를 비평하여 '경상도 선배당(慶尙先輩黨)'이라고 하였다”고 적혀 있으며, 김종직 자신도 전별(餞別)하는 문인들을 '우리 당'(吾黨)이라고 불렀다.[3] 훈구파는 그가 파벌 정치를 조장한다고 비난하였다.

이러한 분위기 속에서 김종직은 고향으로 내려가 금산지(金山池) 위에 서당을 짓고 그 곁에 연꽃을 심었으며, 집의 호를 경렴(景濂)이라 하였는데 이는 중국의 학자 염계 주돈이를 경모한다는 뜻이었다. 매일 그 집에서 시문을 읊고 제자를 가르치며 세상 일에 뜻이 없는 듯 지냈으나, 다시 홍문관 응교로 부름을 받자 병을 핑계로 사양하려 하였다. 그러나 성종이 허락하지 않아 부득이 다시 벼슬길에 나아갔다.

이후 성종의 총애가 지극하여 특별히 도승지에 제수되었는데, 이때도 그는 감당하기 어려움을 이유로 사양하였으나 성종은 "경의 문장과 경륜은 족히 감당할 것이니 사양치 말라."며 그를 만류하고 불러들였다.

3. 4. 최후

1488년 5월 사직 상소를 올렸으나 성종이 이를 반려하고 병조참판 겸 홍문관 제학으로 삼았다. 같은 해 10월 16일에는 한성부좌윤 겸 동지성균관사로 임명되었다. 이후 한성부 판윤을 거쳐 1489년 1월에는 공조참판 겸 동지경연 홍문관 제학 성균관사로 임명되었고, 그해 여름에는 형조판서 겸 홍문관 제학이 되었다가 홍문관 대제학을 겸하게 되었다. 그러나 평소 앓던 중풍(中風)의 마비 증세가 심해져 휴가를 얻었으나 병세가 나아지지 않자 지중추부사(知中樞府事)로 전임되었다.

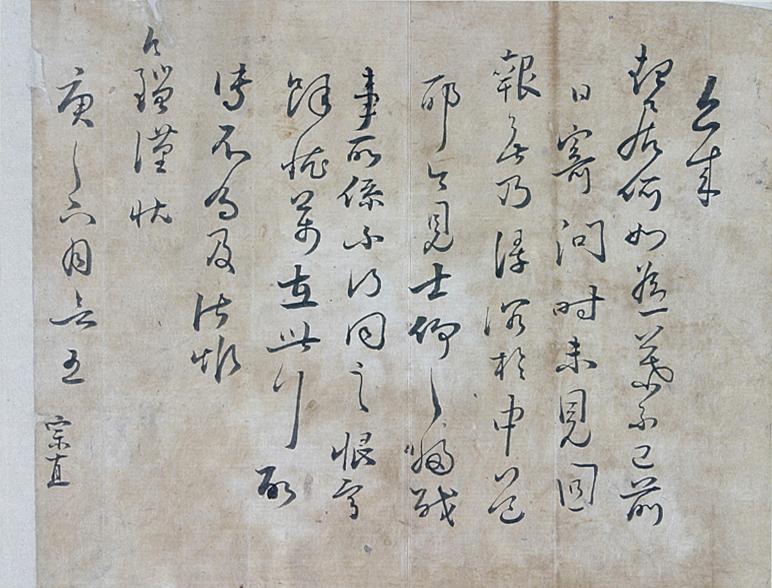

병세에 차도가 없자 결국 병을 이유로 물러나기를 청하고 고향 밀양으로 돌아가 후학들에게 경전을 가르치며 지냈다. 1492년 초 형조판서에 다시 임명되고 지경연춘추관사와 동지성균관사를 겸하게 되었으나, 곧 병으로 사직하고 밀양으로 다시 낙향하였다. 그는 사직 상소를 올리고 녹봉을 반납하려 했으나, 성종은 특명으로 그의 전직을 유지하게 하고 사관을 보내 위로하며 녹봉을 받도록 하였다. 김종직은 세 차례나 상소를 올려 사퇴하려 했지만 성종은 윤허하지 않았다. 오히려 성종은 "점필재는 단직하고 성긴하여 거짓이 없고 학문의 연원이 넓고 깊다"는 내용의 비답을 직접 써서 두 차례나 보내며 그의 사직을 만류했다. 그가 성종이 내린 녹봉마저 사양하자, 모든 사람이 받으라 권했음에도 세 번이나 글을 올려 사양했으나 성종은 이를 허락하지 않고 직접 비답문을 써 보내며 어사품을 선물로 주었다.

1492년 7월, 그는 집안의 서적을 정리하여 다른 사람에게 빌린 책들을 돌려주도록 하였다. 그의 문집으로는 《점필재집 (米畢齋集)》이 있으며, 저서로는 《유두유록 (流頭遊錄)》, 《청구풍아 (靑丘風雅)》, 《당후일기 (堂後日記)》 등이 있고, 편서로는 《동문수 (東文粹)》, 《이준록 (彛尊錄)》, 선산군의 향토지인 《일선지(一善誌)》 등을 남겼다. 그의 병이 위독하다는 소식이 전해지자 성종은 특별히 쌀 70석을 하사하고 의원을 보내 약을 내렸다.

그러나 1492년 8월 19일, 밀양의 명발와에서 향년 62세로 사망하였다. 김종직의 부음을 들은 성종은 특별히 이틀간 조회를 중단하고 애도하였다. 그는 5남 3녀를 두었으나 아들 넷을 일찍 여의고, 후처 문씨에게서 얻은 아들 김숭년(金崇年)이 당시 7세에 불과하여 후처 문씨(文氏)가 상주가 되었다. 제자이자 외조카인 강백진, 강중진과 제자이자 처남(본처 조씨의 남동생)인 호조참판 조위가 호상을 맡았다. 밀양군 부남면 무량원 서쪽 산 건좌손향(乾坐巽向)의 터에 안장되었다.

훗날 연산군 때 일어난 무오사화로 인해 이미 사망한 그에게 부관참시라는 가혹한 형벌이 내려졌다. 밀양에 전해지는 설화에 따르면, 이때 호랑이가 나타나 찢어진 시신을 지키며 며칠 동안 슬피 울었다고 한다. 사람들이 시신을 수습하여 이장한 후에도 호랑이는 무덤을 지키다 결국 그 앞에서 죽었다고 하며, 마을 사람들이 이를 가엾게 여겨 김종직 묘 옆에 호랑이 무덤을 만들어 주었다고 전해진다.[20] 그의 묘 옆에는 이러한 호랑이 설화가 깃든 인망호폐(人亡虎斃) 비석이 있다.[21]

사망 직후 태상시에서는 문충(文忠)이라는 시호를 내렸으나, 1494년(성종 25년) 문간(文簡)으로 개정되었다. 이후 1708년(숙종 34년) 7월 22일 예조의 건의에 따라 원래의 시호인 문충(文忠)으로 다시 회복되었다.

3. 5. 사화와 부관참시

김종직 사후 6년 뒤인 1498년(연산군 4년), 그의 제자 김일손이 사관으로 재직하며 사초(史草)에 실었던 〈조의제문〉(弔義帝文)의 내용이 큰 문제가 되었다. 이 글은 이극돈 등 훈구파 세력에 의해 공론화되었는데, 표면적으로는 세조의 왕위 계승을 비판했다는 점이 문제로 지적되었다. 〈조의제문〉은 중국 초나라의 항우가 의제를 죽인 고사에 빗대어, 세조가 단종으로부터 왕위를 빼앗은 사건을 비판하는 내용을 담고 있었다.

그러나 이 사건의 배경에는 복합적인 정치적 이해관계가 얽혀 있었다. 이극돈은 자신이 상중에 기생을 가까이하고 술을 마신 사실을 김일손이 사초에 기록한 것에 개인적인 원한을 품고 있었다.[22] 또한, 성종 대부터 사간원·사헌부·홍문관 등 3사를 중심으로 정계에 진출하여 기존 훈구 세력을 비판해 온 김종직 문하의 신진 사림파 세력을 제거하려는 유자광·정문형·이극돈 등 훈구파의 정치적 의도가 강하게 작용했다는 평가가 지배적이다. 다른 훈구 세력 역시 이러한 분위기에 편승하여 김종직과 그 문하생들에 대한 처벌을 지지했다.

결국 이 사건으로 김종직은 이미 사망했음에도 불구하고 무덤이 파헤쳐져 시신의 목이 베이는 부관참시(剖棺斬屍)라는 극형을 당했으며, 그가 남긴 많은 저술 역시 압수되어 불태워졌다. 이 사건은 무오사화(戊午士禍)로 비화되어, 제자 김일손·권오복 등이 처형당하고 정여창·김굉필·남곤·이종준(李宗準) 등 많은 사림 인사들이 유배되는 결과를 낳았다. 이로 인해 사림파는 큰 타격을 입고 중앙 정계에서 일시적으로 후퇴하게 되었다.

한편, 영응대군의 부인 송씨와 승려 학조 사이의 간통 사건 역시 무오사화의 한 원인이 되었다. 평소 불교에 비판적이었던 김종직은 이 사건을 불교 비판의 근거로 삼았는데,[12][13] 그의 제자 김일손이 박경으로부터 이 이야기를 전해 듣고 사초에 기록한 것이[30] 문제가 되어 훈구파가 사림파를 공격하는 또 다른 빌미를 제공했다.

비록 김종직의 저술 대부분이 소실되었으나, 그의 외조카였던 강중진이 위험을 무릅쓰고 10여 권의 책을 몰래 숨겨둔 덕분에 일부 저작이 후세에 전해질 수 있었다. 이후 1506년 중종이 즉위하고 김굉필과 정여창의 문하생인 조광조, 김식 등이 정계에 다시 등용되면서 김종직에 대한 평가가 재조정되었고, 그의 죄가 사면되고 관작 또한 회복되었다.

4. 사상과 신념

고려 말 학자 길재의 학문을 계승하여 영남학파의 종조(宗祖)가 되었으며, 사림파의 정신적 지주이자 실질적인 중시조로 평가받는다. 사림파 출신으로 처음 조선 정계에 진출한 이는 권우였지만, 세조 이후 조선 조정에 본격적으로 사림파를 이끌고 정계에 진출시킨 것은 김종직과 그의 동료, 제자들이었기에 그를 사림파의 실질적인 중심으로 본다.

그는 세조의 왕위 찬탈을 비판하는 입장을 가졌으며, 이를 중국 초나라 항우가 초 회왕을 죽인 고사에 빗대어 표현한 조의제문(弔義帝文)을 남겼다. 이는 그의 비판 정신과 절의(節義)를 보여주는 대표적인 사례로, 훗날 무오사화의 직접적인 원인이 되었다.

김종직은 자신을 따르는 문인들을 '우리당'(吾黨)이라 부르며 세력화했는데, 이는 사림파 형성의 중요한 계기가 되었으며, 일부에서는 이를 붕당 정치의 시원으로 간주하기도 한다.[3] 그의 문하에서는 정여창, 김굉필, 김일손 등 많은 제자들이 배출되어 성종 대에 정계에 진출하였고, 이는 기존의 훈구파 세력과의 정치적 대립으로 이어졌다. 결국 김종직 사후, 조의제문이 연산군에게 알려지면서 무오사화가 일어나 부관참시를 당하게 된다.

4. 1. 도학과 절의

김종직의 학문은 무오사화 때 많은 저술이 소실되어 전체적인 모습을 파악하기는 어렵다.[1] 그는 정몽주와 길재의 도학(道學) 사상을 이어받아 절의(節義)와 명분을 중요하게 여겼으며, 시비를 분명히 밝히고자 했다.[1] 학문적 이론에만 머무르지 않고 이론과 실천을 동시에 강조하는 입장이었다.[1] 소학과 사서, 그리고 주자가례를 기반으로 하는 성리학의 실천 윤리와 생활화를 중요하게 생각했다.[1] 또한 오륜(五倫)이 각각 질서를 이루고 사농공상(士農工商)의 사민(四民)이 각자의 직분에 안정하는 인정(仁政)의 실시를 이상적인 정치로 보았다.[1] 이러한 이상 정치를 실현하기 위해 향교 교육과 인재 등용을 매우 중시했다.[1]4. 2. 경학과 사장

사서오경과 주자의 성리학 서적 등 경술(經術)을 학문의 근본으로 삼았지만, 문장력과 시문(詩文) 등 사장(詞章) 역시 중요하게 생각했다. 특히 당시 명나라와의 외교 관계에서 필수적이었던 사장 능력을 갖추는 것을 중시했다. 김종직의 문학은 고려 말 조선 초의 처사문학(處士文學)과 송시(宋詩)의 영향을 받아, 화려한 꾸밈보다는 명분, 절의, 자기 수양(修己)을 바탕으로 간결하면서도 함축적으로 이치를 드러내는 특징을 지녔다. 이처럼 그는 경학(經學)과 문학(文學) 모두를 중시하는 폭넓은 학문관을 가지고 있었다. 후대에는 사림파 내에서 경학파와 사장파로 나뉘고 사장파가 정치적으로 몰락하면서 경학만이 중시되는 경향이 나타났지만, 김종직 자신은 경학만큼 사장의 중요성을 강조했다.김종직의 학문은 여러 갈래로 이어졌다. 김굉필, 정여창은 정통 성리학의 길을 이었고, 김일손, 유호인, 남곤, 이행, 조위 등은 시문과 사장으로 이름을 알렸다. 한편 남효온, 홍유손 등은 사회적 체제에 얽매이지 않으려는 방외인문학(方外人文學)의 경향을 보였다. 이러한 사림파의 학문은 무오사화와 갑자사화를 겪으며 한때 침체기를 맞았으나, 김굉필에게서 학문을 이어받은 조광조, 김안국 등이 등장하면서 다시 크게 융성했다.

4. 3. 도의 정치

김종직은 왕이라 할지라도 도와 덕의 모범을 보여야 하며, 예외가 될 수 없다고 주장했다. 그의 조의제문과 훈구파에 대한 비판적인 상소들은 이러한 도학적인 절의를 잘 보여준다. 즉, 왕이라도 도리와 덕을 지키지 않으면 비판받아야 한다는 것이 그의 입장이었다. 성종 역시 김종직의 견해에 동조하여 스스로 도학적인 자세로 국정에 임하고자 노력했다.[15]고려 말 정몽주와 길재의 학풍을 이어받은 아버지 김숙자에게 글을 배운 김종직은 문장에 뛰어났을 뿐만 아니라 사학에도 밝아 조선 시대 도학의 정맥을 잇는 중심 역할을 했다. 그의 도학은 제자 김굉필에게 이어졌고, 김굉필은 다시 조광조와 같은 뛰어난 인물을 길러내 그 학통을 계승시켰다.[15] 이처럼 김종직의 학문이 조선 시대 도학의 정통으로 자리 잡게 된 것은, 그가 화려한 문장이나 시를 추구하기보다는 조의제문에서 드러나듯 절의를 바탕으로 정의를 숭상하고 옳고 그름을 분명히 가리려는 의리 정신을 중요하게 여겼기 때문이다. 이러한 정신은 제자들에게 그대로 전해져, 그들은 절의와 의리를 내세우며 이를 저버린 훈구파와 척신 세력의 비리와 부도덕함을 비판하고 나섰다.[15]

5. 가족 관계

형** : 김종석(金宗碩)

- 부인 및 자녀

전처** : 창녕 조씨(昌寧 曺氏) - 울진현령 조계문(曺繼文)의 딸

* 장남** : 김억(金繶) - 일찍 사망

* 차남** : 김곤(金緄)

며느리 : 해평 김씨(海平 金氏) - 홍문관 수찬 김맹성(金孟性)의 딸

* 손자 : 김윤(金綸)

* 손자 : 김유(金絛)

* 손자 : 김뉴(金紐)

* 삼남** : 김담(金紞) - 일찍 사망

* 장녀** : 김씨

사위 : 유세미(柳世湄) - 생원, 전주 유씨

* 차녀** : 김씨

사위 : 이핵(李翮) - 생원, 파산 이씨

후처** : 남평 문씨(南平 文氏) - 첨정 문극정(文克貞)의 딸

* 사남** : 김숭년(金嵩年, 1485년 - 1539)

* 삼녀** : 김씨 - 후사 없음

사위 : 신용계(申用啓) - 직장, 평산 신씨

6. 평가와 비판

김종직은 세조 때부터 관직에 나아가 성종 대에 이르기까지 활동하며 동료 및 후배 사림파 인물들을 적극적으로 발탁하여 사림파가 정계에 진출하는 기반을 마련한 인물로 평가된다. 그는 길재, 권우 등으로부터 이어진 성리학의 학통을 계승하여 재지사림(在地士林)이 중심이 되는 성리학적 정치 질서 확립을 추구했던 사림파의 사조(師祖)이자 실질적인 중시조로 간주된다. 김종직을 중심으로 모인 정치 세력인 사림은 이후 조선 정치사에서 중요한 역할을 담당하게 되며, 이러한 이유로 김종직은 사림의 영수로 불린다.[3] 이는 붕당 정치의 시작으로 여겨지기도 한다.

그러나 그의 행적에 대한 평가는 엇갈린다. 특히 세조의 왕위 찬탈을 항우의 초 회왕 살해에 빗대어 비판하는 내용의 조의제문(弔義帝文)을 남겼음에도 불구하고, 정작 자신은 1459년(세조 5년) 문과에 급제하여 세조 치하에서 관직 생활을 시작하여 형조 판서, 지중추부사 등 고위직에 이르렀다는 점은 후대에 주요한 비판의 대상이 된다. 이 조의제문은 훗날 무오사화의 직접적인 원인이 되어 그의 제자들이 큰 화를 입고 김종직 자신도 사후 부관참시를 당하는 비극적인 결과를 초래했다.

6. 1. 긍정적 평가

점필재(佔畢齋) 김종직은 포은 정몽주와 야은 길재의 학문을 이어받아 후진을 양성하며 조선 유학의 맥을 이었다는 평가를 받는다.[25] 그의 학문은 아버지 김숙자와 길재의 학통을 계승하여 효(孝), 제(悌), 충(忠), 신(信)을 중시하는 실천적인 측면에 무게를 두었다는 평가가 있다.[25]또한 김종직은 사림의 정신적 지주이자 영수로 평가받는다. 사림은 본래 학문을 탐구하는 선비를 의미했지만[26](조선 후기 박지원은 『연암집』에서 “학문을 강론하고 도(道)를 논하는 사람들을 사림(士林)이라 한다”라고 정의했다), 조선 초기에는 주로 학문에 정진하는 재야의 양반 사대부를 가리키는 말로 쓰였다.[26] 하지만 세조 집권 이후 등장한 부패한 훈구 공신 세력과 자신들을 구별할 필요성을 느끼면서, 성종 대에 이르러 사림은 훈구 세력에 반대하는 새로운 정치 세력을 지칭하는 용어로 의미가 변화했다.[26]

김종직은 바로 이러한 정치적 의미의 사림을 이끈 선구적인 인물로 평가된다.[26] 그는 기존의 훈구 세력 중심의 정치 질서에 비판적인 입장을 취하며 새로운 정치 개혁을 추구하는 신진 세력의 구심점 역할을 하였다.

6. 2. 부정적 평가

세조 5년(1459년) 식년문과에 급제하여 세조 때부터 벼슬살이를 시작했음에도 불구하고, 단종을 폐위하고 살해한 세조의 행위를 항우의 초 회왕 살해에 빗대어 비판하는 조의제문(弔義帝文)을 지었다는 점은 후대에 비판의 대상이 되었다.[26] 이러한 모순적인 행보는 류자광과 이극돈 등을 비롯한 비판자들에게 비판의 빌미를 제공했다.무오사화 당시 류자광은 김종직을 "간사한 신하가 몰래 모반할 마음을 품고 옛 일을 거짓으로 문자에 표현했으며, 흉악한 사람들이 당을 지어 세조의 덕을 거짓으로 날조해서 꾸며 나무라니 난역 부도한 죄악이 극도에 달했다"고 맹비난했다.[24] 또한 류자광은 김종직이 세조의 부름을 받고 출사한 사실을 거론하며 그의 이중성을 공격했다.[24]

또한 함양군수 시절 경내 누각에 걸린 류자광의 친필 현판을 불태워 버린 사건은[26] 사적인 감정싸움이 무오사화라는 참혹한 결과로 이어지는 원인을 제공했다는 비판을 받는다. 이로 인해 제자들이 죽거나 귀양 가고 자신은 부관참시를 당하는 등 혹독한 화를 입게 된 책임에서 자유로울 수 없다는 지적이 제기된다.[26]

김종직은 문인들을 향해 '우리 당(吾黨)'이라는 표현을 자주 사용했으며[26], 이는 사림파라는 정치 세력 형성의 구심점이 되었지만, 동시에 붕당 정치의 시초로서 편가르기와 파벌 조장을 심화했다는 비판도 받는다.[26]

교산 허균은 〈김종직론(金宗直論)〉이라는 글에서 김종직을 '이록(利祿)이나 취하고 자신의 명망을 훔치는 자', 즉 위선자라고 강하게 비판했다. 허균은 김종직이 세조의 강권에 못 이겨 마지못해 벼슬길에 나선 것처럼 행동했지만, 실제로는 과거 급제 후 고위직에 오르면서 영화와 녹봉을 누렸다고 지적했다. 어머니가 세상을 떠난 뒤에도 벼슬을 그만두지 않았고, 문인 김굉필 등이 정책 건의를 권해도 '벼슬은 내 뜻이 아니다'라며 책임을 회피했다고 비판했다. 특히, 이미 세조 밑에서 벼슬을 살았으면서 조의제문을 지어 세조를 비난한 것은 앞뒤가 맞지 않는 행위라고 질타했다. 허균은 김종직이 죽은 뒤 화를 당한 것은 불행이 아니라 하늘이 그의 간사함에 노하여 벌을 내린 것이라고까지 주장했다. 이러한 신랄한 비판 때문에 허균의 저서는 사림파의 공격을 받아 정조 이전까지 금서(禁書)로 지정되기도 했다.

1529년(중종 24년) 생원 이종익(李宗翼)은 김종직이 세조에게 '완고하여 쓸모없는 선비'라는 평가를 받은 것에 앙심을 품고 조의제문을 지었다는 의혹을 제기하기도 했다.[9]

퇴계 이황 역시 김종직에 대해 학문에 정진한 학자라기보다는 화려한 문장을 구사하는 데 능한 문사(文士)에 가깝다는 다소 박한 평가를 내렸다.

성호 이익도 《성호사설》 9권에서 김종직을 '하나의 문사(文士)일 뿐'이라고 평가하며, 세조 때 급제하여 육경(六卿)의 고위직까지 올랐으면서 조의제문을 통해 세조를 비판한 것은 이치에 맞지 않다고 지적했다.

7. 학맥

김종직의 학맥은 고려 말 성리학의 도입자인 안향과 백이정에서 시작되어 이제현, 이색, 정몽주를 거쳐 길재에게 이어졌다. 이후 길재의 제자인 김숙자를 통해 김종직에게 학통이 전수되었다.[3] 김종직 대에 이르러 많은 제자를 배출하며 영남학파의 종조(宗祖)로 자리매김했다.

김종직은 자신을 따르는 문인들을 '우리당'(吾黨)이라고 불렀는데, 이는 사림파라는 정치 세력이 형성되는 중요한 계기가 되었다. 이러한 이유로 김종직은 사림의 영수(領袖)로 평가받으며[3], 그의 활동은 종종 붕당 정치의 시원으로 간주된다.

그의 문하에서는 수많은 인재가 배출되었다. 대표적인 제자들은 다음과 같다.

김종직과 그의 제자들은 세조 이후 조선 조정에 본격적으로 진출하여 사림파가 정치적 기반을 다지는 데 크게 기여했다. 비록 사림파 출신으로 처음 정계에 진출한 인물은 권우였지만, 김종직과 그의 문인들이 대거 등용되면서 사림파의 영향력이 실질적으로 확대되었다고 평가받는다. 그러나 이들이 성종 대에 기존의 훈구파와 대립하면서 무오사화와 같은 사화가 발생하는 배경이 되기도 했다. 한편, 기묘사화 때 조광조를 비롯한 신진 사림 세력을 제거하는 데 가담했던 김전이나 이를 묵인했던 남곤 역시 김종직의 문하에서 배출된 인물이라는 점은 역사적 아이러니로 평가된다.

8. 사상과 영향

고려 말 포은 정몽주와 야은 길재의 학통을 이은 김종직은 성리학을 조선 사회에 뿌리내리는 데 중요한 역할을 한 인물이다. 그는 영남학파의 큰 줄기를 형성한 종조(宗祖)이자, 세조 이후 본격적으로 중앙 정계에 진출한 사림파의 정신적 지주, 즉 사조(師祖)로 평가받는다.[28]

김종직은 성리학적 대의명분을 중시했으며, 이는 세조의 왕위 계승을 비판적으로 바라본 그의 글에서도 드러난다. 비록 세조 재위기에 문과에 급제하여 관직 생활을 시작했지만, 그는 성종 대에 이르러 김굉필, 정여창, 김일손 등 재능 있는 후학들을 적극적으로 발탁하고 지원하며 사림파가 정치적 세력으로 성장하는 기반을 마련했다. 김종직은 자신을 따르는 문인들을 '우리 당'(吾黨)이라 칭하며 학문적, 정치적 유대를 강조했는데, 이는 이후 붕당 정치 형성의 한 배경이 되었다고 평가받기도 한다.[3]

그러나 성종 대에 김종직과 그의 제자들이 삼사를 중심으로 활동하며 기존 훈구파 세력의 비리를 비판하는 등 영향력을 확대하자, 두 세력 간의 정치적 긴장이 높아졌다. 이러한 갈등은 김종직 사후, 그가 단종의 죽음을 애도하며 지은 〈조의제문〉이 훈구파에 의해 세조 비난으로 해석되면서 1498년 무오사화를 촉발하는 결정적인 계기가 되었다. 이 사건으로 김종직은 사후 부관참시라는 극형에 처해졌고, 많은 제자들이 희생되거나 유배되어 사림 세력은 큰 타격을 입었다. 하지만 역설적으로 이 사건을 통해 김종직은 사림파의 상징적인 영수로 더욱 확고히 자리매김하게 되었다.[29]

8. 1. 조의제문

김종직 사후 6년 뒤인 1498년(연산군 4년), 그의 제자 김일손이 사관으로 있으면서 성종실록 사초(史草)에 수록한 〈조의제문〉(弔義帝文)의 내용이 큰 파장을 일으켰다. 이극돈 등은 이 글이 세조의 왕위 계승을 비판한 것이라며 문제를 삼았고, 이는 공론화되어 결국 김종직은 부관참시(剖棺斬屍)를 당하고 생전에 지은 많은 저술도 압수되어 불태워졌다.[22] 이극돈은 자신이 상중에 기생을 가까이 한 사실을 김일손이 사초에 기록한 것에 불만을 품고 있던 중, 조의제문의 내용을 정치적으로 이용한 측면도 있다.조의제문은 표면적으로 항우가 초의 회왕(懷王, 의제)을 죽인 사건을 애도하는 글이지만, 실제로는 세조가 단종으로부터 왕위를 빼앗은 사건을 빗대어 비판한 것으로 해석되었다. 그러나 조의제문이 직접적으로 세조를 비판했는지는 명확하지 않다. 당시 집권 세력이었던 유자광, 정문형, 이극돈 등 훈구파가, 성종 때부터 3사(사간원, 사헌부, 홍문관)를 중심으로 활동하며 자신들을 비판해 온 김종직 문하의 사림파를 제거하기 위해 조의제문을 의도적으로 왜곡 해석했다는 평가가 지배적이다. 다른 훈구 세력들도 이러한 주장에 동조하여 김종직과 그의 제자들에 대한 처벌을 지지했다.

1498년 연산군 4년 7월 13일 김일손의 공초 내용을 보면, 다음과 같은 부분이 문제되고 있음을 알 수 있다.[27]

이는 항우에게 살해당해 물에 던져진 의제의 죽음을 애도하는 내용이지만, 세조에 의해 비참한 최후를 맞은 단종의 상황과 유사하게 해석될 여지가 충분했다. 이는 세조와 그 후계자들의 정통성을 부정하는 것으로 받아들여졌다.

또한 김종직은 유유의 찬탈을 따른 신하를 "유씨(劉氏)가 우리 임금이네 하면 저 푸른 하늘을 속일 수 있다고 하였겠지" 힐난하고, 이렇게 이어갔다.

유자광은 이 구절 역시 유유가 요순의 선위를 내세웠지만 실은 반역이며, 그에 따른 찬양도 모두 거짓이라고 한 것을 세조와 훈구공신을 비방한 증거로 들이댔다.

이 사건은 결국 무오사화(戊午士禍)로 이어졌다. 김종직은 부관참시를 당하고 대역부도의 수괴로 낙인찍혔으며, 김일손, 권오복, 권경유 등은 참형을 당했다. 정여창, 김굉필, 남곤, 이종준 등 김종직에게 가르침을 받았거나 관계를 맺었던 많은 사림들이 '난언(亂言)'과 '붕당(朋黨)'의 죄목으로 죽거나 유배를 당했다. 이로 인해 사림파는 큰 타격을 입고 일시적으로 정치 무대에서 후퇴하게 되었다. 역설적으로 이 사건을 통해 김종직은 '사림의 영수'라는 칭호를 얻게 되었다.[29]

김종직의 저술 대부분은 이때 불태워졌으나, 그의 외조카 강중진이 화를 피하면서 10여 권의 책을 몰래 숨겨둔 덕분에 일부가 후세에 전해질 수 있었다. 이후 1506년 중종이 즉위하고 조광조, 김식 등 김굉필과 정여창의 문하생들이 조정에 다시 등용되면서 김종직에 대한 추벌은 취소되고 그의 관작이 회복되었다.

8. 2. 영남학파의 분류와 영향

조선 시대 영남 지방에서는 많은 학자들이 배출되어 여러 학맥이 형성되었다. 대표적으로 김종직을 중심으로 한 영학파(嶺學派), 조식 중심의 남명학파(南冥學派), 이황 중심의 퇴계학파(退溪學派), 장현광 중심의 여헌학파(旅軒學派) 등이 있다.[28]영남학파의 학맥은 고려 말 정몽주에서 시작되어 길재, 김숙자(김종직의 아버지)를 거쳐 김종직에게 계승되었다. 김종직은 도학과 문학으로 명성이 높아 당대 유학의 중심인물이었으며, 고려 말 학자 길재의 학문을 이어받아 사림파의 사상적 뿌리를 형성하고 영남 학파의 종조(宗祖)가 되었다.[28]

김종직은 많은 제자를 길러냈는데, 이들은 이후 사림파의 핵심 세력으로 성장했다. 주요 제자들은 다음과 같다.[28]

이 외에도 중종반정에 참여한 박원종과 성희안, 조광조 일파 제거에 가담했던 남곤 등도 김종직의 문하에서 배출되었으며, 이언적 역시 그의 학통을 이었다.[28]

김종직은 세조 재위 기간에 관직에 나아가 성종 대에 이르기까지 동료 및 후배 사림파 인물들을 적극적으로 등용하여 사림 세력이 정계에 진출하는 기반을 마련했다. 사림파 인물 중 처음 조선 정계에 진출한 것은 권우(權遇)였으나, 세조 이후 김종직과 그의 동료, 제자들이 본격적으로 등용되면서 김종직은 사림 세력의 구심점으로 여겨진다.[28]

그러나 김종직의 제자들이 성종 대에 대거 등용되면서 기존의 훈구파와 정치적으로 대립하게 되었다. 이러한 갈등은 연산군 대에 무오사화로 이어지는 배경이 되었다. 특히 김종직이 세조의 왕위 찬탈을 비판하며 쓴 '조의제문'이 문제가 되어, 그는 사후에 부관참시 당하는 추벌을 받았다.[28]

김종직의 학맥은 후대 붕당정치 형성에도 영향을 미쳤다. 그의 제자들을 중심으로 한 사림 세력은 이후 동인과 서인으로 나뉘는 등 붕당 형성의 한 축이 되었다. 붕당은 본래 같은 스승 아래 모인 학문적 집단(학단)의 성격을 가졌으나, 점차 정치적 대립이 격화되었다. 초기에는 이이와 같은 인물들이 동서 갈등 완화를 위해 노력하기도 했으나[28], 이후 남인과 북인, 노론과 소론 등으로 분열하며 정쟁이 심화되었다. 이러한 붕당 간의 대립은 영조와 정조 시기 탕평책에도 불구하고 지속되었으며, 조선 후기 정치 혼란의 한 원인이 되었다. '붕당정치(朋黨政治)'를 '사림정치(士林政治)'라는 긍정적 개념으로 이해하려는 시각도 존재하지만[29], 학맥에 기반한 파벌 형성과 갈등이 조선 정치에 미친 영향은 복합적으로 평가되며[28], 특히 조선 말기 일부 노론 가문 중심의 세도정치의 폐해는 붕당 자체의 문제와는 구별하여 볼 필요가 있다.[28]

9. 저서 및 작품

김종직은 여러 저술을 남겼으며, 그중 세조의 왕위 찬탈을 비판한 〈조의제문〉(弔義帝文)이 대표적이다. 그는 이 글에서 항우가 초 회왕(楚 懷王)을 살해한 고사에 빗대어 세조의 즉위를 비판하였다. 훗날 제자 김일손이 이를 사초에 실으려 한 것이 발단이 되어 무오사화가 일어나는 원인이 되었다.

9. 1. 저서

- 《점필재집》

- 《청구풍아 (靑丘風雅)》

- 《동문수 (東文粹)》

- 《당후일기》

- 《유두유록(遊頭流錄)》

- 《기행록(紀行錄)》

9. 2. 공저

- 동국여지승람

9. 3. 작품

참조

[1]

웹사이트

김종직(金宗直)

http://encykorea.aks[...]

2023-01-12

[2]

웹사이트

金宗直とは

https://kotobank.jp/[...]

2022-09-22

[3]

뉴스

'[이덕일 사랑] 정당의 존속기간'

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2007-08-12

[4]

문서

심정, 홍경주 등이 일으킨 기묘사화에 동참하였다.

[5]

웹인용

문충공 익재 이선생 봉향...제향-강학공간 나누어

http://www.jspeople.[...]

2012-09-11

[6]

뉴스

인생은 흐른다 길따라...

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2007-09-07

[7]

문서

허균의 아버지 허엽은 화담 서경덕의 문인으로 김종직 학파와는 인연이 없다.

[8]

뉴스

"'나는 야위어도 천하는 살찌리라' 외"

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2006-08-02

[9]

문서

김종직과 유자광의 일을 재론한 이종익의 상소문

중종실록

1529-10-16

[10]

문서

영의정 정광필 등이 이종익과 우범을 죄주는 것을 삼가도록 아뢰다

중종실록

1530-10-01

[11]

서적

그대는 적인가 동지인가

김영사

2009

[12]

서적

조선 선비 살해사건

다산초당

2006

[13]

서적

사관 위에는 하늘이 있소이다

가람기획

1999

[14]

문서

조선의 관직은 품계가 높더라도 낮은 직위에 있을 수 있었고, 품계가 낮아도 높은 직위에 있을 수 있었다. 이때의 관직명 앞에는 행과 수를 붙이는 행수법을 사용하였다.

[15]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[16]

문서

기존의 관리를 대상으로 하는 시험으로 수석 합격자는 당상관으로 승진할 수 있었다.

[17]

뉴스

'[만물상] 하피첩'

2006-03-28

[18]

문서

사육신의 한사람인 박팽년의 외손자이다.

[19]

문서

김굉필과 함께 수학하였다.

[20]

뉴스

볼거리에 담긴 밀양의 역사와 문화

http://m.idomin.com/[...]

경남도민일보

2012-08-10

[21]

뉴스

'[주말IN&OUT] 용의 전설' 서린 밀양의 가을맞이

[22]

문서

[[이극돈]]은 그가 조의제문을 지은 것을 알고 있었다.

[23]

서적

그대는 적인가 동지인가

김영사

2009

[24]

서적

그대는 적인가 동지인가

김영사

2009

[25]

뉴스

점필재 김종직 선생 '기적비 제막식' 열려

http://www.imaeil.co[...]

매일경제

2010-05-20

[26]

뉴스

신진 사림에 탄핵·언론권 주며 시대의 금기와 맞서다

http://article.joins[...]

중앙선데이

2010-05-20

[27]

웹인용

사초에 기록된 노산 대군의 일에 대한 김일손의 공초 내용

http://db.itkc.or.kr[...]

조선왕조실록

1498-07-13

[28]

뉴스

당쟁사(黨爭史)의 줄기

http://news.hankooki[...]

한국일보

2010-05-18

[29]

뉴스

무오사화와 「조의제문」

http://www.pressian.[...]

프레시안

2010-05-20

[30]

뉴스

말과 글로는 세상을 바꿀 수 없다

http://www.pressian.[...]

프레시안

2007-11-26

[31]

웹사이트

http://www.yeongnam.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com