세종

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

세종은 조선의 제4대 왕으로, 1397년에 태어나 1450년에 사망했다. 그는 태종의 셋째 아들로, 1418년 양녕대군을 폐위시킨 후 세자로 책봉되어 같은 해 왕위에 올랐다. 세종은 한글 창제를 통해 문맹 퇴치에 크게 기여했으며, 훈민정음 반포를 통해 백성을 위한 정치를 펼쳤다. 또한, 집현전을 설치하여 학문 연구를 장려하고, 과학 기술 발전을 도모하는 등 문화와 과학 분야에서 뛰어난 업적을 남겼다. 대외적으로는 여진족을 정벌하고, 대마도를 정벌하는 등 영토를 확장했으며, 명나라와의 외교 관계를 유지했다. 세종은 유교적 이상을 실현하려 노력했으며, 애민 정신을 바탕으로 다양한 정책을 펼쳐 조선 최고의 성군으로 평가받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한글학자 - 정인승

정인승은 일제강점기 국어학자로서 국어사전 편찬에 기여하고, 해방 후에는 여러 대학교에서 교수로 재직하며 후학을 양성했으며, 조선어학회 사건으로 옥고를 치른 후 건국훈장과 국민훈장을 수훈받았다. - 한글학자 - 김두봉

김두봉은 일제강점기 독립운동가이자 한글학자, 언어학자, 정치인으로, 주시경의 제자로서 한글 연구와 교육에 힘썼으며, 대한민국 임시정부 활동, 조선독립동맹 결성, 북한 정권 수립에 참여했으나 김일성과의 권력 투쟁에서 밀려나 숙청되었다. - 조선 국왕 - 정조

정조는 조선의 제22대 왕으로, 탕평책 계승, 규장각 설치, 장용영 설치, 신해통공 실시, 수원 화성 건설 등 다양한 개혁을 추진했으며, 47세에 사망하여 건릉에 안장되었다. - 조선 국왕 - 태조 (조선)

고려 말 무신으로서 위화도 회군을 통해 정권을 장악하고 조선을 건국한 태조 이성계는 뛰어난 리더십으로 국가의 기틀을 다졌으나, 왕위 계승 갈등으로 인해 상왕으로 물러났다. - 1450년 사망 - 파올라 콜론나

- 1450년 사망 - 아녜스 소렐

아녜스 소렐은 15세기 프랑스 샤를 7세의 정부로, 아름다움과 지성으로 왕의 총애를 받았으며 프랑스 국왕의 공식적인 첫 정부이자 사치스러운 생활과 예술 후원으로 프랑스 문화에 기여했으나 28세에 갑작스럽게 사망했다.

| 세종 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 세종대왕 |

| 한자 표기 | 世宗大王 |

| 휘 | 이도 (李祹) |

| 자 | 원정 (元正) |

| 어릴 적 이름 | 막동 (莫同) |

| 묘호 | 세종 (世宗) |

| 시호 | 장헌영문예무인성명효대왕 (莊憲英文睿武仁聖明孝大王) |

| 출생일 | 1397년 5월 15일 |

| 출생지 | 조선 한성부 준수방 (현 서울특별시 통인동) |

| 사망일 | 1450년 3월 30일 |

| 사망지 | 조선 한성부 영응대군 사저 (동별궁, 현 안동별궁) |

| 능묘 | 영릉 |

| 능묘 위치 | 경기도 여주시 |

| 종교 | 유교 (성리학) → 불교 |

| 왕조 | 전주 이씨 |

| 재위 | |

| 즉위 | 1418년 9월 9일 |

| 퇴위 | 1450년 3월 30일 |

| 재위 기간 | 1418년 9월 9일 ~ 1450년 3월 30일 |

| 즉위 장소 | 경복궁 근정전 |

| 시대 | 명나라 영락 연간: 1418년–1424년 명나라 홍희 연간: 1425년 명나라 선덕 연간: 1426년–1435년 명나라 정통 연간: 1436년–1449년 명나라 경태 연간: 1450년 |

| 가족 | |

| 아버지 | 태종 |

| 어머니 | 원경왕후 |

| 배우자 | 소헌왕후 (1408년 결혼, 1446년 사망) |

| 자녀 | 문종 세조 외 18남 4녀 (총 19남 7녀) |

| 왕세자 | |

| 책봉 | 1418년 7월 8일 |

| 해제 | 1418년 9월 9일 |

| 이전 왕세자 | 폐세자 이제 |

| 다음 왕세자 | 왕세자 이향 |

| 업적 | |

| 정치 | 공법 시행 (공법) 사민정책 시행 (사민정책) |

| 과학 | 혼천의 제작 앙부일구 제작 자격루 제작 |

| 문화 | 훈민정음 창제 조선왕조실록 편찬 |

| 군사 | 대마도 정벌 4군 6진 설치 |

| 기타 | |

| 관련 인물 | 장영실, 황희, 맹사성 |

| 관련 작품 | 세종대왕 (소설), 대왕 세종 |

| 한국어 이름 | |

| 한글 | 세종 |

| 한자 | 世宗 |

| 로마자 표기 | Sejong |

| 한글 (본명) | 이도 |

| 한자 (본명) | 李祹 |

| 로마자 표기 (본명) | I Do |

| 한글 (자) | 원정 |

| 한자 (자) | 元正 |

| 로마자 표기 (자) | Won Jeong |

2. 생애

세종은 1397년 5월 15일 태종과 원경왕후 민씨 사이에서 셋째 아들로 한성(서울) 준수방에서 태어났다. 이름은 이도(李祹)였다.[63] 1408년, 청송 심씨(후일 소헌왕후)와 혼인하였고,[63] 1412년에 충녕대군(忠寧大君)으로 봉해졌다.[63] 1414년에는 훗날 문종이 되는 첫째 아들을 얻었다.

양녕대군은 세자 시절 여러 문제 행동을 보였고, 충녕대군은 이를 지적했다. 1418년, 태종은 양녕대군을 폐하고 충녕대군을 세자로 책봉했으며, 같은 해 8월 10일 경복궁 근정전에서 즉위하였다.

2. 1. 왕자 시절

세종은 1397년 5월 15일 한성(서울) 준수방에서 태종과 원경왕후 민씨 사이에서 셋째 아들로 태어났다. 이름은 이도(李祹)였다.[63] 어린 시절 기록은 부족하지만, 아버지 이방원이 왕세자가 되기 전 경복궁 밖에서 태어났다는 사실은 알려져 있다.1408년, 이도는 청송 심씨 가문 출신의 심씨(후일 소헌왕후)와 결혼했다.[63] 1412년에는 충녕대군(忠寧大君)이라는 작위를 받았다.[63] 1414년에는 훗날 문종이 되는 첫째 아들을 얻었다.

아버지 태종은 건강 문제와 장남 양녕대군의 방탕한 성격으로 인해 양위할 의향을 보였으나, 외척과의 불화와 양녕대군의 방탕한 성격으로 인해 쉽게 실행하지 못했다. 1418년, 태종은 양녕대군을 세자 자리에서 폐하고 셋째 아들인 세종에게 왕위를 물려주었다.

2. 1. 1. 양녕대군과의 갈등

양녕대군은 세자 시절, 옷을 차려입고 몸단장을 한 뒤 아랫사람에게 자신의 모습이 어떤지 묻자, 충녕대군은 "먼저 마음을 바로 잡은 뒤에 용모를 닦으시기 바랍니다."라고 말하며 갈등을 암시하는 내용을 보였다.[78]정종이 베푼 연회가 끝난 후, 세자가 매형인 이백강의 첩 칠점생을 데려가려 하자 충녕대군은 이를 지적했고, 세자는 결국 칠점생을 데려가지 못했다.[79] 세자가 조모 신의왕후의 기일에 흥덕사에서 향을 피운 후 아랫사람들과 바둑을 두며 놀자, 충녕대군은 세자의 행동을 지적하였고 세자는 불쾌해했다.[80]

양녕대군은 기생 어리를 사랑하여 궁에 몰래 들였고, 태종에게 꾸지람을 들었다. 양녕대군은 충녕대군이 태종에게 어리에 대한 얘기를 했을 것이라 원망하였다.[81] 양녕대군은 태종에게 혼나면서 공손하지 못한 태도를 보이며 말대꾸를 했는데, 이때마다 충녕대군이 양녕대군을 타일렀다.[82]

2. 1. 2. 세자 책봉과 즉위

1418년(태종 18년) 6월 3일, 태종은 양녕대군의 여러 비행에 고심하던 중, 신료들의 폐세자 주청 상소가 이어지자 세자를 폐위하고 광주로 추방하였다. 그리고 충녕대군을 새로운 세자로 책봉하였다.[83][76]같은 해 8월 10일, 태종은 세자에게 양위하였다. 세자는 양위를 거절하였으나, 태종이 계속해서 양위 의사를 밝히자 결국 경복궁 근정전에서 즉위하였다.[84] 세종은 즉위 초기에 상왕인 태종에게 군권과 인사권을 맡겼으며, 장인인 심온을 비롯한 외척 세력을 숙청당했다.

이후 세종은 신분에 구애받지 않고 유능한 인재를 등용하여 깨끗하고 참신한 정치를 펼쳤다. 인사와 군사에 관한 일은 직접 처리하여 왕권과 신권의 조화를 이루었다. 국가 행사는 오례에 따라 유교식으로 거행하고, 사대부에게도 주자가례 시행을 장려하여 유교 윤리가 사회 윤리로 자리 잡게 하였다. 또한 4대사고를 정비하고, 《삼강행실도》, 《효행록》 등을 간행하여 유교를 장려하였다.

태종의 장남인 양녕대군은 왕위 계승 예정자였다. 그러나 태종과 조정 신료들은 양녕대군의 변덕스럽고 무책임한 행동 때문에 그를 왕위 계승자로 적합하지 않다고 판단하였다. 곽선의 소첩 어리와의 관계를 둘러싼 사건들로 인해 양녕대군은 결국 세자 자리에서 폐위되었다.

1418년 중반, 조정 신료들은 태종에게 새로운 왕위 계승자를 고려해 줄 것을 요청하였다. 장자 상속 원칙에 따라 태종은 처음에 양녕대군의 장남을 고려했다. 그러나 신료들은 반대하며 태종에게 현명한 사람을 세자로 선택할 것을 주장하였다. 태종은 신료들에게 대안을 제시해 줄 것을 요청하였고, 실록에 따르면 신료들은 "아들을 알고 신하를 아는 것은 군부(君父)와 같은 이가 없습니다."라고 우회적으로 답하였다. 태종은 둘째 아들인 효령대군은 성격이 너무 온화하여 왕위에 적합하지 않다고 판단하였다. 태종은 정치에 총명하고 날카로운 인물이라고 생각한 충녕을 제안했고, 신료들은 이를 환영하며 충녕이 자신들이 선호하는 인물임을 확인하였다. 1418년 7월 8일, 충녕은 조선의 세자로 책봉되었다.

3. 치세

태종의 셋째 아들인 충녕대군이 1418년 왕세자에 책봉되었고, 같은 해 태종의 양위로 조선의 제4대 국왕으로 즉위하였다. 태종은 상왕으로 물러나 군사권을 유지하며 주요 정치적 결정에 영향력을 행사했다. 세종은 아버지 태종에게 순종적인 태도를 보였으며, 태종은 세종의 장인인 심온을 역모죄로 처형하는 등 왕권 강화에 힘썼다.[7]

세종은 강화된 왕권을 바탕으로 언론기관을 탄압하지 않고, 과거 제도를 통해 인재 등용을 장려하였다. 또한, 당나라의 개원통보를 본떠 조선통보를 주조하여 국가 통화를 도입하려 했으나, 환율 문제로 1425년 생산이 중단되었다. 1445년에는 여러 정부 기관의 수조지 기록을 호조로 통합하여 재정 정책의 투명성을 높였다.

세종은 훈민정음 창제를 비롯한 여러 업적으로 한국 역사상 가장 영향력 있는 군주 중 한 명으로 평가받는다.[39][5] 한국민족문화대백과사전은 세종 시대를 "우리 민족 역사상 가장 빛나는 시대"로 평가한다.[46] 현대 대한민국에서는 한글날을 국경일로 지정하여 세종의 업적을 기리고 있으며, 세종로, 세종특별자치시 등 여러 지명과 기관명에 세종의 이름을 사용하고 있다. 광화문광장에는 세종대왕 동상이 세워져 있으며, 1만원권 지폐에는 세종의 초상이 그려져 있다.[56]

조선왕조실록에는 세종 시대에 봉건적 압력과 수탈이 강화되었다는 기록이 있지만,[57] 세종은 과학, 기술, 문화 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 발전을 이루었다. 불교에 대해서는 억불 정책을 시행하여 불교 세력을 약화시켰지만, 왕실에서는 불교를 믿는 사람들이 있었고 세종 또한 불교 서적을 간행하기도 했다.[60]

세종 시대에는 다음과 같은 과학 기술 발전이 있었다.

| 분야 | 내용 |

|---|---|

| 천문 | 간의대 설치, 혼천의, 해시계(앙부일구한국어), 자동 물시계(자격루) 등 제작[60] |

| 기상 | 장영실이 발명한 측우기는 세계 최초의 우량계로 평가됨, 농업 기상학 발전에 기여, 『본초경험방』, 『농사직설』 등 농서 편찬[60] |

| 활자/인쇄 | 계미자의 단점을 보완한 "경자자"(1420년), "갑인자"(1434년) 개발, 활자 및 인쇄 기술 개량, 역사서와 의학 서적의 활자 문화 번영[68] |

| 화약/화기 | 최해산에 의해 화약과 화기 제조·개발, 화포 주조법과 화약 사용법, 규격을 도해한 『총통편람』 간행[60] |

| 음악 | 박연에게 악기 제작, 향악 창작, 정간보 창안 등을 명령하여 조선의 향악 부흥[60] |

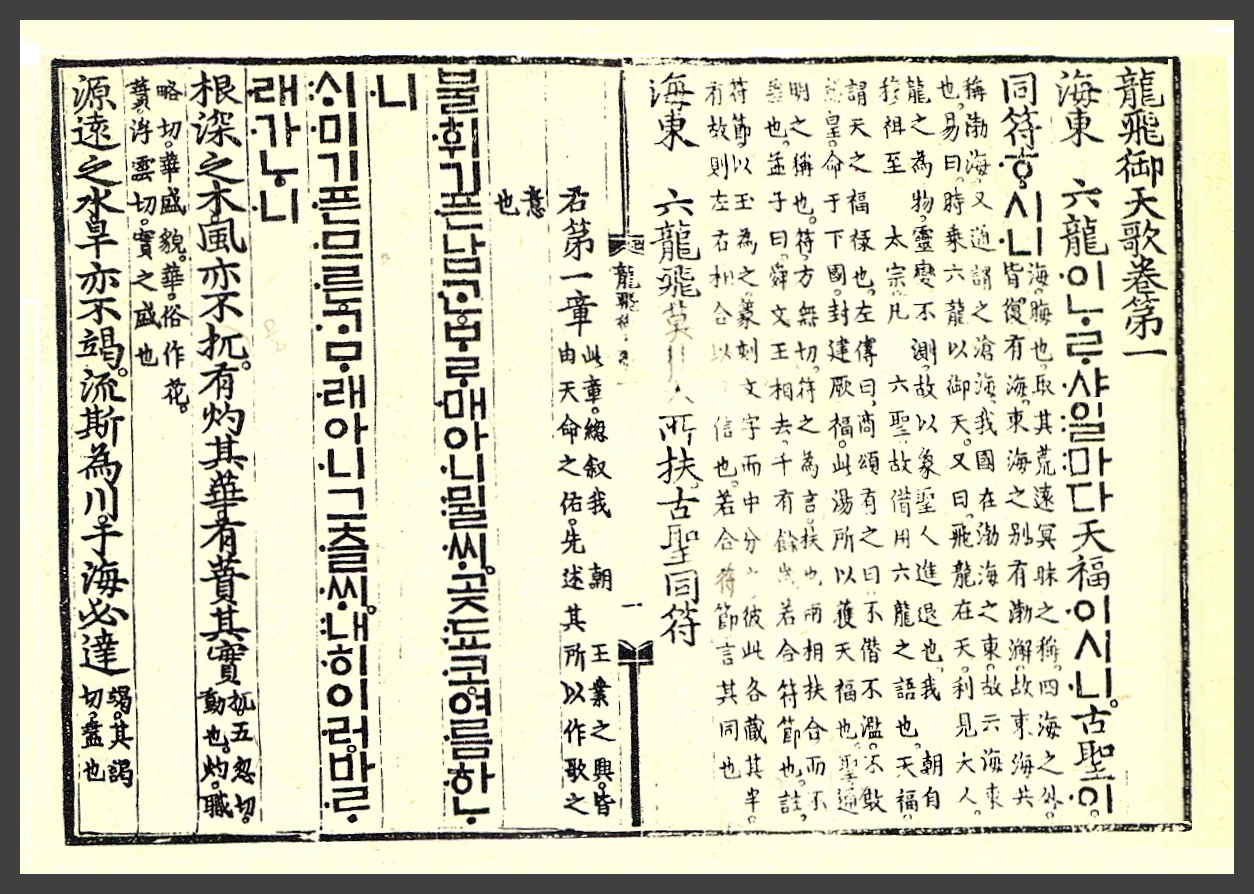

이 외에도 세종 시대에는 의학서 『의방유취』, 충신과 효자의 일화를 모은 『삼강행실도』, 역사서 『고려사』, 건국 신화 『용비어천가』, 지리서 『신찬팔도지리지』 등이 편찬되었다.[60]

3. 1. 대외 정책

세종은 외교 관계에서 다음과 같은 업적을 남겼다.- 명나라와의 관계: 금과 은 대신 말과 포(布)로 조공하는 것에 합의를 이끌어냈다.

- 여진과의 관계: 최윤덕과 이천에게 압록강 상류에 4군을, 김종서와 이징옥에게 두만강 하류에 6진을 설치하도록 했다.

- 일본과의 관계: 초기에는 삼포 개항 등 회유책을 사용했으나, 상왕 태종의 명령으로 대마도를 정벌했다. 사령관 이종무의 실책으로 조선 측 피해도 컸지만, 대마도주가 항복하고 조공을 약속했다.

세종은 효과적인 군사 전략가였으며, 왕국의 안전을 강화하기 위한 다양한 군사 규정을 제정하였다.[8] 그의 재위 기간 동안 화약과 화기 제조 기술에 큰 발전이 있었다. 1407년과 1418년에 처음 제작된 완구(碗口)라 불리는 수포는 개량되었으며,[9] 소화포(小火砲), 철제탄환, 화포전(火砲箭), 화초(火硝) 등이 그의 재위 기간 동안 발명되었다.[10]

하지만 세종은 이러한 것들이 아직 만족할 만한 수준에 이르지 못했다고 생각했다. 재위 26년차에 그는 새로운 기준을 충족하는 우수한 성능의 대포를 생산하기 위해 화포주조소(火砲鑄造所)를 건설하였고, 이듬해에는 대포를 완전히 정비하였다. 재위 30년차에 편찬·발간된 총통등록(銃筒謄錄)은 주조 방법, 화약 사용법, 대포의 사양 등을 설명한 삽화가 포함된 책이었다. 이 책의 발간은 조선 시대 포병 제조의 새로운 시대를 열었다는 점에서 주목할 만한 성과로 여겨진다.[10]

3. 1. 1. 공녀와 금은 조공 중지

조선은 기본적으로 명나라에 사대 정책을 취하였으며 매년 조공을 하고 조공품보다 후한 물품들을 받았으나, 공녀 등의 인적 자원과 광물의 조공은 국가 재정의 큰 부담이 되었다.태종과 세종 대에 명나라에 처녀와 금은을 조공하였다. 처녀 조공은 처녀 진헌이라 불렀는데 태종 대에는 진헌색이라는 기관을 설치했다. 세종 시대의 명나라에 조공으로 바쳐진 공녀는 74명으로 태종 때의 40명보다 증가하였다. 태종 때에 이미 명나라에 청하여 조공의 중지를 요청하였으나 개선되지 않았다. 명나라로 차출되는 공녀들은 이송 전 입궁하여 왕비의 위로를 받았으며, 남겨진 가족은 후하게 대접받았다.[85] 태종·세종 대에 조선인 공녀 중 일부는 명나라 황제의 후궁이 되었는데, 황제의 사망 후 순장되었다.[86]

세종은 이복동생인 함녕군과 인순부윤 원민생 등을 명에 보내어 작고 척박한 땅에서 금은이 나지 않음을 이유로 금은 조공을 면제해 줄 것을 요청하였다. 1430년(세종 12년)에 말과 명주, 인삼 등 다른 공물을 더 보내는 조건으로 처녀 조공과 금은 조공은 면제되었다.

3. 1. 2. 대마도 정벌

고려 말부터 지속된 왜구의 노략질은 조선 건국 이후에도 계속되었다. 처음에는 회유책을 써서 평화적 해결을 모색했지만, 무로마치 막부의 전국적 통제에도 왜구의 남해안 노략질은 줄어들지 않았다.[87]1419년(세종 1년), 왜구가 침입하자 그해 6월 19일, 이종무를 삼도 도절제사로 삼아 9명의 절제사들과 전함 227척, 군사 1만 7천 명을 이끌고 거제도의 마산포를 떠나 왜구의 근거지인 대마도를 정벌하게 하였다. 열흘 후 대마도의 도주가 항복하였다.[87] 이때 이종무는 왜구에게 잡혀 갔던 조선 사람과 함께 붙잡혀 있던 명나라 사람도 구출하였다. 조선군은 대마도의 항복을 받아들이고, 군대를 철수시켰다.

이후 대마도주의 간청을 받아들여 1426년(세종 8년) 내이포, 부산포, 염포 등의 3포를 개항하고, 1443년(세종 25년) 계해약조를 체결하여 세견선 50척, 세사미두 200석으로 무역을 허락하였다.[88] 이러한 정책은 왜구를 너그럽게 포용함으로써 노략질을 근본적으로 방지하고자 함이었다. 실제로 이같은 정책으로 14세기부터 지속된 왜구의 침입은 삼포왜란이 발생하기까지 약 100여년 동안은 소강상태를 보였다.

1419년 6월, 세종은 아버지 태종의 조언에 따라 쓰시마섬에 대한 군사 원정을 명령했다. 이 사건은 한국에서는 기해동정(己亥東征)으로, 일본에서는 오에이 침입(Ōei Invasion)으로 알려져 있다. 이 군사 원정은 조선 왕조 남부 마을을 약탈하는 일본 해적의 근본을 제거하기 위한 것이었다. 이 원정에서 일본인 245명이 처형되거나 사망했고 110명이 포로로 잡혔으며, 한국군 180명이 사망했다. 납치되었던 약 150명(중국인 146명, 한국인 8명)도 석방되었다.[11] 1419년 7월 휴전이 성립되었고 조선군은 한반도로 돌아왔지만, 1443년까지 공식 문서는 체결되지 않았다. 계해약조로 알려진 이 협정에서 쓰시마 다이묘는 조선 국왕에게 조공을 바쳐야 했고, 그 대가로 소씨는 한국과 일본 간 외교 중재자 역할을 수행하고 독점적인 무역권을 유지할 수 있었다.[12]

3. 1. 3. 4군 6진 개척

태종 때부터 압록강과 두만강 지역의 여진족을 몰아내기 위한 정벌 계획이 수립되었고, 세종은 요동 정벌 이후 주춤했던 북진정책을 추진하였다. 1432년(세종 14년), 두만강 하류의 석막을 공격하여 영북진(寧北鎭)을 설치하였다.[89]1433년(세종 15년), 최윤덕에게 압록강과 개마고원 일대의 여진족을 소탕하도록 명하였다. 최윤덕 부대는 파저강 전투(婆猪江)에서 여진족을 무찔렀고, 세종은 이 일대에 여연(閭延), 자성(慈城), 무창(茂昌), 우예(虞芮) 등 4군을 설치하였다.

1437년(세종 19년), 김종서 부대는 함길도 지역을 침입하는 여진족을 두만강 이북으로 몰아내고, 온성(穩城), 경원(慶源), 경흥(慶興), 부령(富寧), 회령(會寧), 종성(鍾城) 등 6진을 설치하여 북방 영토를 개척하였다.

이후 이 지역의 관리와 지배권 강화를 위해 삼남 지방 주민들을 이주시키고 토관제도 등을 실시하였다.

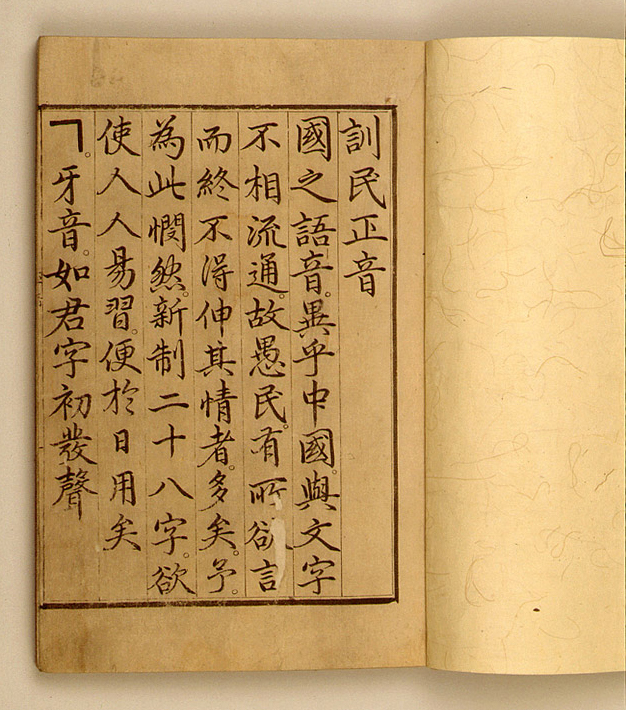

3. 2. 훈민정음 창제

1443년(세종 25년), 세종은 백성들이 당시의 문자인 한자를 쉽게 배우지 못하며, 우리 말과 한자가 서로 통하지 않아 말하고자 하는 바를 표현하지 못함을 안타깝게 여겨 친히 28개의 글자를 창제하였다.[92] 글자의 모음은 음양의 원리를 기본으로 만들었으며 자음은 오행의 원리를 기본으로 만들었다.1446년(세종 28년) 9월 29일, 훈민정음을 반포하였고 예조판서 정인지가 서문을 작성하였다.[93]

세종대왕은 한국어의 토착 음소 문자 체계인 한글을 창제 및 보급함으로써 한국 역사에 큰 영향을 미쳤다.[1][30] 세종이 집현전에 명령하여 창제했다는 널리 퍼진 추측과 달리, 세종실록과 정인지의 훈민정음 해례 서문과 같은 당시 기록들은 세종이 직접 창제했음을 강조한다.[31]

새로운 알파벳이 만들어지기 전에 조선 사람들은 주로 한자를 사용했고, 이두, 향찰, 구결, 각필 등과 같이 한자를 사용하여 한국어의 소리를 근사치로 나타내는 몇몇 문자 체계도 사용했다.[32][33][34][35] 그러나 한국어와 중국어의 근본적인 차이[36]와 필요한 방대한 수의 한자 때문에 조선의 하층민들은 교육의 특권을 누리지 못하고 문맹이었다. 세종대왕은 문자 해독률을 높이기 위해 (처음에는 28자였으나 그중 4자는 더 이상 사용되지 않는) 한글을 창제했다.[37]

한글은 1443년에 완성되어 1446년에 글자의 설명뿐만 아니라 그 이면의 철학적 이론과 동기를 설명하는 33쪽 분량의 설명서인 훈민정음과 함께 발표되었다.[38]

세종대왕은 양반 계급으로부터 반발에 직면했는데, 일부는 공개적으로 그 창제에 반대했다. 귀족들 중 많은 사람들은 백성에게 읽고 쓰는 능력을 부여하는 것이 그들이 법의 허점을 찾아 악용할 수 있게 할 것이라고 믿었다. 다른 사람들은 한글이 더 많은 관리들을 양성함으로써 가문의 조정 내 지위를 위협할 것이라고 생각했다. 조선의 엘리트들은 세종 사후에도 오랫동안 한자를 계속 사용했다.[39] 한글은 권력자들로부터 종종 경멸의 대상이 되었고, ''언문''(속된 글), ''암글''(여자 글), ''아해글''(아이 글)을 포함한 별명의 형태로 비판을 받았다. 그것은 특히 관리나 관료와 같은 도시 중산층에 의해 일상적인 글쓰기, 산문, 회계와 같은 분야에서 흔히 사용되었다.[40] 특히 한자 교육을 받을 기회가 없었던 여성들과 소설가들 사이에서 인기를 얻었다.

1504년, 연산군에 의해 한글의 연구와 출판이 금지되었다.[41] 한글의 확산과 보존은 주로 여성을 위한 책의 출판, 불교 승려의 사용,[42] 그리고 1602년 한국 천주교의 도입이라는 세 가지 주요 요인에 기인한다.[43] 한글은 16세기 문학과 시의 르네상스로 인해 주류 문화에 편입되었다. 17세기까지 인기를 얻었고, 19세기 민족주의 시대 이후 더욱 널리 사용되었다. 1849년, 한국의 국어 문자 체계로 채택되어 공식 정부 문서에서 처음으로 사용되었다. 1910년 조약 이후 한글은 1945년 해방될 때까지 다시 금지되었다.[44][45]

3. 2. 1. 의정부 서사제 실시

세종은 정인지, 정초, 이천, 장영실 등에게 명하여 간의(簡儀), 혼천의, 혼상(渾象), 일성정시의(日星定時儀), 앙부일구, 자격루, 누호(漏壺) 등 백성들의 생활과 농업에 직접적인 도움을 주는 과학 기구를 만들게 하였다.[96] 궁중에는 일종의 과학관이라 할 수 있는 흠경각(欽敬閣)을 세우고 과학 기구들을 설치했다.3. 3. 과학의 발전

세종은 과학 기술 발전에 큰 업적을 남겼다. 화약과 화기 제조 기술을 크게 발전시켰는데, 1407년과 1418년에 처음 제작된 완구(碗口)라는 수포를 개량하였고,[9] 소화포(小火砲), 철제탄환, 화포전(火砲箭), 화초(火硝) 등을 발명하였다.[10] 하지만 세종은 이것들이 아직 만족할 만한 수준에 이르지 못했다고 생각하여, 재위 26년(1444년)에 새로운 기준을 충족하는 우수한 성능의 대포를 생산하기 위해 화포주조소(火砲鑄造所)를 건설하였고, 이듬해에는 대포를 완전히 정비하였다.조선 초기에는 옷감, 곡물, 목화가 주요 교환 수단이었던 물물교환 시스템이 운영되었다. 1423년 세종은 당나라의 ‘개원통보’(開元通寶|개원통보중국어)를 본뜬 국가 통화를 도입하려 했다. 그 결과 만들어진 ‘조선통보’(朝鮮通寶|조선통보한국어)는 은본위제를 기반으로 한 청동 주화였으며, 150개의 조선통보가 600g의 은과 같았다. 그러나 주화의 고유 가치보다 환율이 떨어지면서 제조 비용이 높아져 1425년 생산이 중단되었다.[7]

3. 3. 1. 천문과 역법

세종은 이순지, 김담 등에게 명하여 중국의 수시력, 아라비아의 회회력 등 주변국 역법을 참고하여 역서(曆書)인 《칠정산(七政算)》 내편과 외편을 편찬하였다. 이는 서울을 기준으로 천체 운동을 정확하게 계산하여 독자적인 역법 계산을 가능하게 하였다. 이순지는 천문, 역법 등에 관한 책인 《제가역상집(諸家曆象集)》을 편찬하였다.[97]3. 3. 2. 금속활자와 인쇄술

세종은 1420년 경자자(庚子字), 1434년 갑인자(甲寅字), 1436년 병진자(丙辰字) 등을 주조하여 활판 인쇄술을 발전시켰다. 이는 태종 때 제작되었던 청동 활자인 계미자(癸未字)의 글자 형태가 고르지 못하고 거칠다는 단점을 개선한 것이다. 세종은 밀랍 대신 식자판을 조립하는 방법을 도입하여 인쇄 능률을 향상시키고 서적 편찬에 힘썼다.3. 3. 3. 도량형 통일 · 총통제작

1431년(세종 13년)과 1446년(세종 25년)에는 아악의 음률을 정하는 기준으로 쓰던 구리관인 황종관을 표준기로 지정하여, 그 길이를 자(尺)로 삼고 담기는 물을 무게의 단위로 삼도록 함으로써 조선의 도량형을 확립시켰다. 또한 천자총통, 지자화포와 같은 신무기를 개발하는 것은 물론 총통의 제작 및 사용법에 관한 책인 《총통등록》을 편찬했다.[10]세종은 재위 26년차에 새로운 기준을 충족하는 우수한 성능의 대포를 생산하기 위해 화포주조소를 건설하였고, 이듬해에는 대포를 완전히 정비하였다. 재위 30년차에 편찬·발간된 총통등록은 주조 방법, 화약 사용법, 대포의 사양 등을 설명한 삽화가 포함된 책이었다. 이 책의 발간은 조선 시대 포병 제조의 새로운 시대를 열었다는 점에서 주목할 만한 성과로 여겨진다.[10]

3. 4. 품계가 아닌 왕실 의례에 따른 상하를 따져 관복을 제도화

1426년(세종 8년)에는 의례(儀禮)의 성격에 따라 입는 옷을 구분하여 제도화하였다.[98] 조정에 들어가 임금에게 축하를 드릴 때는 조복(朝服)을, 제사 때는 제복(祭服)을, 조정에 나아갈 때 입는 제복으로는 공복(公服)을, 평상시 집무에는 상복을 입도록 정하였다.[98] 이 복제도(服制度)가 정해지기 전에는 관복이 한 가지만으로 두루 사용되었던 것으로 추정된다.[98]3. 5. 신분별로 집의 크기와 세부치장을 제한

조선 시대에는 신분에 따라 집터와 집의 크기, 장식을 제한하는 법규가 있었다. 1395년(태조 4년)에는 신분별로 집터의 크기를 제한하는 가대제한(家垈制限)이 마련되었고, 1431년(세종 13년)에는 주택의 규모와 장식을 제한하는 가사제한(家舍制限)이 반포되었다.[100]1440년(세종 22년) 개정된 법령에서는 대군의 경우 전체 규모 60간 안에 누(樓) 10간, 정침(正寢), 익랑(翼廊)을 두도록 하고, 주요 구조 부재의 치수를 제한하는 등 규제 내용이 세분화되었다.[100] 1449년(세종 31년)에는 규제 대상 건물이 누 10간, 정침, 익랑 외에 서청(西廳), 내루(內樓), 내고(內庫), 사랑(斜廊), 행랑(行廊)으로 더욱 세분화되었다.[100] 또한 주요 구조 부재의 치수도 전면 간의 길이(間長)와 전후 퇴간을 합친 길이(間前後退竝) 및 퇴기둥(退柱)의 높이 등으로 각 건물의 규모를 구체적으로 규제하였다.[100]

이처럼 조선 시대 주택은 신분에 따라 집의 규모는 물론 세부 치장까지 엄격하게 제한받았다.[100]

3. 6. 문물의 발전

세종은 왕권과 신권의 조화를 추구하며 의정부 서사제를 시행하여 황희, 맹사성, 김종서 등 명재상들의 활약을 이끌었다. 이러한 정치적 안정을 바탕으로 세종 시대에는 다양한 분야에서 눈부신 발전이 이루어졌다.[95]조선 초기에는 옷감, 곡물, 목화 등을 이용한 물물교환이 주된 경제 시스템이었다. 1423년(세종 5년)에는 당나라의 개원통보를 본떠 조선통보를 주조하여 유통하려 하였으나, 1425년(세종 7년) 생산이 중단되었다.[7] 1445년(세종 27년)에는 여러 정부 기관에서 관리하던 수조지 기록을 호조로 통합하여 재정 정책의 투명성을 높였다.

세종은 국방력 강화를 위해 화약 무기 개발에 힘썼다. 완구를 개량하고 소화포, 철제탄환, 화포전, 화초 등을 발명하였으며, 총통등록을 편찬하여 화포 제조 기술을 체계화했다.[9][10] 또한 1419년(세종 원년)에는 쓰시마섬 정벌(기해동정)을 단행하여 왜구의 침입을 막고, 1443년(세종 25년) 계해약조를 체결하여 외교 관계를 안정시켰다.[11][12] 1433년(세종 15년)에는 김종서를 파견하여 여진족을 정벌하고 송화강 유역까지 영토를 넓혔다.[13][8]

3. 6. 1. 음악 정비 · 편경 제작

세종은 관습도감을 설치하고 박연에게 제례용 중국 음악인 아악을 정리하여 향악과 조화롭게 엮도록 하였다.[97] 또한 새로운 음악에 맞추어 편경과 편종 등의 새 악기를 제작하고, 정간보를 통해 이 음악을 기록하게 하였다.[97]편경은 원래 쇠나 흙으로 만들어 소리가 고르지 않고, 음 조율이 어려웠으나, 1430년(세종 12년) 날씨나 온도 변화에도 변형되지 않는 돌의 특성을 이용하여 고른 소리를 내도록 개선되었다.

3. 6. 2. 서적 편찬

세종은 음악, 경제, 군사, 농업 등 다양한 분야의 서적 편찬에 힘썼다.세종은 박연에게 제례 때 사용하는 중국 음악인 아악을 정리하도록 하고, 향악과 조화롭게 결합시켰다. 또한, 정간보를 통해 음악을 기록하게 하였다.[97]

농업과 양잠 관련 서적을 간행하고, 환곡법을 철저히 시행했으며, 조선통보를 주조하고, 전제상정소(田制詳定所)를 설치하여 공정한 전세 제도를 확립하는 등 경제 생활 향상을 위해 노력했다.

1445년에는 여러 정부 기관에서 관리하던 다양한 수조지 기록을 통합하여 호조의 관할 아래 두어 재정 정책의 투명성을 개선하였다.

세종은 군사력 강화를 위해 화약과 화기 제조 기술 발전에 힘썼으며, 1407년과 1418년에 처음 제작된 완구를 개량하고, 소화포, 철제탄환, 화포전, 화초 등을 발명하였다.[9][10] 재위 30년 차에는 화포 주조 방법, 화약 사용법, 대포 사양 등을 설명한 삽화가 포함된 책인 총통등록을 편찬·발간하여 조선 시대 포병 제조의 새로운 시대를 열었다.[10]

3. 6. 3. 문물 정비

세종은 맹사성, 황희, 권진, 김종서 등에게 일정 권한을 위임하여 정무를 보게 했다. 세종은 6조의 관료들이 병권과 인사권 외의 정무를 의정부 정승들의 의결을 거쳐 왕에게 보고하는 의정부 서사제를 실시했다. 표면적인 이유는 건강 때문이었지만, 영의정 황희에 대한 신뢰가 컸기 때문이다. 황희는 오랜 관직 생활로 처세술에 능하다는 비판도 있었으나, 18년 동안 세종을 잘 보필했다.[95] 맹사성은 청렴한 관료였지만 자신의 의견을 잘 드러내지 않았는데, 세종은 그를 신뢰하여 황희, 권진과 함께 중용하였다. 세종 후반에는 황희 등이 추천한 김종서 등을 재상으로 등용했다.세종은 관습도감을 설치하고 박연에게 제례 때 사용하는 중국 음악인 아악을 정리하여 향악과 조화시키도록 했다. 또한 편경과 편종 등의 새로운 악기를 만들고, 정간보를 통해 이 음악을 기록하게 했다.[97] 1430년(세종 12년)에는 고른 소리를 내는 편경을 만들었다.

세종은 즉위 초부터 법전 정비에 힘을 기울였다. 1422년(세종 4년) 《속육전》 편찬을 위해 육전수찬색을 설치하고 직접 참여했다. 1426년(세종 8년) 《속육전》 6책과 《등록》 1책, 1433년(세종 15년) 《신찬경제속육전》 6권과 《등록》 6권을 완성했다. 이후에도 계속 수정하여 1435년(세종 17년)에 《속육전》 편찬을 완료했다.

조선 초기에는 옷감, 곡물, 목화가 주요 교환 수단이었다. 1423년(세종 5년)에는 당나라의 개원통보를 본뜬 조선통보를 도입했다. 조선통보는 은본위제를 기반으로 한 청동 주화였으며, 150개의 조선통보가 600g의 은과 같았다. 그러나 환율 문제로 1425년(세종 7년) 생산이 중단되었다.[7]

1445년(세종 27년) 세종은 여러 정부 기관의 수조지 기록을 호조 관할 아래 통합하여 재정 정책의 투명성을 개선했다.

세종은 군사력 강화를 위해 노력했다.[8] 화약과 화기 제조 기술을 발전시켰고, 1407년(태종 7년)과 1418년(태종 18년)에 처음 제작된 완구를 개량했다.[9] 소화포, 철제탄환, 화포전, 화초 등이 세종 대에 발명되었다.[10] 세종은 화포주조소를 건설하여 대포를 정비하고, 《총통등록》을 편찬하여 대포 제조법과 사용법을 기록했다.[10]

1419년(세종 원년) 6월, 세종은 쓰시마섬에 대한 군사 원정(기해동정 또는 오에이 침입)을 명령했다. 이 원정으로 일본 해적을 소탕하고, 포로를 구출했다.[11] 1443년(세종 25년) 계해약조를 체결하여 쓰시마섬과의 관계를 정립했다.[12]

1433년(세종 15년)에는 김종서를 북쪽으로 보내 여진족을 정벌하고 송화강까지 영토를 확장했다.[13][8]

3. 6. 4. 법전 정비

세종은 맹사성, 황희, 권진, 김종서 등에게 일정 부분 권한을 위임하여 정무를 주관하게 했다. 세종은 6조 관료들이 병권과 인사권 외의 정무를 의정부 정승들의 의결을 거쳐 왕에게 전하게 하는 의정부 서사제를 실시했다. 표면적인 이유는 건강 때문이었지만, 왕권의 상당 부분을 의정부로 옮기도록 결심한 배경에는 영의정 황희가 있었다. 황희는 오랫동안 관직에 있었으므로 처세술에 능하다는 비판을 받기도 했다. 야사인 《연려실기술》에는 황희가 성균관 유생에게 "정승이 되어서 임금의 그릇됨을 잡지 못한단 말이냐"라고 면박당했는데 도리어 기뻐했다는 기록이 있다.[95] 이후 18년 동안 황희는 명재상으로서 세종을 잘 보필하였다.세종 대의 또 다른 정승은 맹사성으로, 청렴한 관료였지만 자신의 의견이나 개성을 쉽게 드러내지 않았다. 세종은 맹사성을 신뢰하여 황희, 권진과 함께 중용하였다. 또한 세종 후반기에는 황희 등이 천거한 김종서를 재상으로 중용하여 정사를 맡기기도 했다.

1445년 세종은 여러 정부 기관에서 관리하던 수조지(收租地) 기록을 통합하여 호조(재정부)의 관할 아래 두고 조선의 재정 정책 투명성을 개선하였다.

3. 6. 5. 토성인 도성의 석성으로 개축

1421년(세종 3) 농한기를 이용하여 전국에서 322,460명의 역군을 동원하였고, 허물어진 곳은 보수하고 기존의 토성은 석성으로 쌓는 것을 원칙으로 하여 무너진 28,487척을 수축하였다.[101] 추운 겨울에 대대적인 공사가 진행되었으므로 부상자가 속출하고 도망자도 발생하였다.[101] 정부는 공사 인부들을 치료하기 위해 4곳의 구료소를 설치하는 한편, 성을 쌓다 도망가는 자는 초범은 곤장 1백 대를 치고, 재범은 참형(斬刑)에 처하였다.[101]3. 6. 6. 형옥제도 확립

세종은 형벌 제도를 정비하고 백성을 긍휼히 여기는 정책을 시행하였다. 1439년(세종 21년)에는 양옥(凉獄), 온옥(溫獄), 남옥(男獄), 여옥(女獄)에 관한 구체적인 조옥도(造獄圖)를 각 도에 반포하였고, 1448년(세종 30년)에는 죄수들의 더위와 추위를 막아 주고, 위생을 유지하기 위한 법을 내리기도 하였다.[95]세종은 형벌에 있어 신중한 태도를 보였으나, 사회 기강 확립을 위해 절도범에게는 어린아이와 노인을 제외하고 자자(刺字, 살갗에 죄명을 새기는 형벌), 단근형(斷筋刑, 힘줄을 끊는 형벌)을 내렸고, 절도를 세 번 저지른 자는 교형에 처하기도 하였다. 사형수의 경우 의금부에서 반드시 3심을 거쳐 결정하도록 하는 금부삼복법(禁府三覆法)을 도입하였다.

이외에도 죄수의 자식을 부양하는 것과 유배 중인 죄수가 늙은 부모를 만날 수 있도록 지시하였다.

3. 6. 7. 적극적인 사형집행 옹호

세종은 나라에서 엄격하게 금지하는 것을 백성들에게 명확하게 알리고, 이를 어길 경우에는 예외 없이 처형함으로써 국가 기강을 확립하고자 하였다.[102] 이는 정조가 사형판결을 매우 적게 내리고 대부분 관대한 판결을 내린 것과는 대조적인 모습이다.[102] 정조는 탕평정책에 따라 관대한 판결을 내렸지만, 세종은 건국 초기 '수성기'(守成期)의 군주였기 때문에 엄격한 법 집행이 필요했다.[102]3. 7. 공법 제정

세종은 조세 제도의 근간인 공법(貢法) 제정에 힘썼다. 기존의 세법인 답험손실법은 관리의 부정으로 인해 농민에게 큰 피해를 주었다. 이에 1430년(세종 12년) 세종은 이 법을 폐지하고 1결당 10두를 징수하는 방안을 제시, 약 17만 명을 대상으로 여론조사를 실시하여 57%의 찬성을 얻었다. 그러나 반대와 문제 제기로 인해 최종 결론을 내리지 못했다.1436년(세종 18년) 세종은 공법상정소(貢法詳定所)를 설치하고 집현전 학자들을 참여시켜 연구와 시험을 거듭했다. 그 결과, 1444년(세종 26년) 토지를 비옥도에 따라 6등급으로 나누는 전분육등법(田分六等法)과 매년 농사의 풍흉을 상중하 9등급으로 나누어 세금을 징수하는 연분구등법(年分九等法)을 내용으로 하는 공법을 확정하였다.[103] 이 공법은 이후 조선시대 세법의 기본이 되었다.

3. 8. 애민정책

세종은 '임금의 직책은 하늘을 대신하여 만물을 다스리고, 백성을 사랑하는 것'임을 강조하였다.[104][105][106]1437년(세종 19년), 굶주리는 백성들이 발생하자 경기도와 강원도에서 각전과 각관에 바치는 반찬을 없앴다.[106]

관비가 출산할 경우, 1주일의 산후 휴가만 주어졌는데 출산 후 100일을 쉬도록 명을 내렸으며[107], 관비의 남편 또한 산후 1개월의 휴가를 주었다.[108] 이러한 명령에 대해 당시의 일부 관료들이 비판하였지만 세종은 이를 그대로 시행하였다. 또한 노비를 가혹하게 다루거나 살인을 저지르는 자에 대해서 법령에 따라 엄중히 처단할 것을 명하였다.

이 밖에도 나라의 노인들을 우대하였으며, 쌀과 의복을 내려 구휼하였고 때로는 양로연을 열어 노인들을 위로하였다. 승정원에서 양로연에 초대받은 노인 중 천민의 참석을 중지할 것을 요구하며 상소를 올렸으나, 세종은 이를 일갈하며 노인의 신분에 관계 없이 죄를 지은 자가 아니면 모두 참석하도록 지시하였다.

세종은 즉위 후 7년이 넘는 시간동안 가뭄이 들었는데, 이를 백성들은 '세종 대한'이라고 불렀다. 가뭄이 심하게 들어, 세종은 백성들이 고통받고 있는데 임금이 기왓장을 지고 잘 수 없다고 하며 백성들과 고통을 같이 하려 했다. 세종은 경회루 옆에 초가집을 짓도록 명령한다. 신하들은 화재와 안전, 건강 등의 문제를 들며 반대를 하였지만 세종은 오히려 경복궁에 있는 낡은 자재를 재활용하라는 어명을 내렸다. 초가집이 지어지자, 2년 3개월 정도 되는 기간 동안 초가집에서 거주하며 업무를 진행했다. 신하들이 세종을 위해 다른 가구들을 추가로 설치했지만, 오히려 "내가 명한 것이 아니면 작은 물건이라도 이 안에 들이지 말라" 라고 하여 조금이라도 사치스러운 삶을 거부하였다.[109][110]

3. 9. 불교에 귀의

세종은 유교 이념에 따라 건국된 조선의 억불 정책을 시행했지만, 개인적으로는 불교에 깊이 귀의했다. 재위 후반, 광평대군과 평원대군이 잇따라 요절하고 소헌왕후마저 승하하자, 세종은 크게 비탄에 빠져 불교 사찰을 찾아 이들의 명복을 비는 불사를 직접 주관했다.[111][112]세종은 세자와 대군들을 이끌고 불교 사원을 찾아 소헌왕후의 명복을 빌었고, 궁궐 내에 법당을 조성하고 불사 중창과 법회에 참석하며 먼저 죽은 가족들의 넋을 위로하기도 했다. 이러한 숭불 정책에 사간원과 사헌부 등 유학자들의 반발이 거셌으나, 세종은 이에 개의치 않았다.[111][112]

세종은 승려들의 한성(서울) 출입을 금지하고, 불교 7종파를 선(禪)과 교(敎)의 두 종파로 줄이는 등 억불 정책을 계속 시행했다.[2] 이는 사찰 토지 몰수와 같은 토지 제도 개혁과 맞물려 승려들의 경제적 영향력을 크게 감소시켰다.[3][4]

동시에 세종은 유교와 불교 사이의 종교적 긴장을 완화하려 노력했다. 소헌왕후의 추모를 위해 수양대군이 간행한 『석보상절』을 지지하며, 공개적으로는 불교 신앙을 비난하면서도 사적으로는 부처를 숭배하는 위선을 규탄했다.[111]

세종 28년(1446년) 3월 26일, 세종은 승정원에 다음과 같이 말했다.

3. 10. 건강 악화

어린 시절부터 몸이 약했던 세종은 학문에만 몰두하여 아버지 태종의 걱정을 샀다. 젊은 시절 과도하게 국정을 돌본 탓에 집권 후반에는 건강이 매우 악화되었다. 잦은 질병으로 병석에 눕게 되었고, 이 때문에 여러 차례 세자의 섭정을 시도했으나 신하들의 반대로 무산되었다.세종은 학문을 좋아하고 육식을 즐겨 젊은 시절에는 비만했지만, 노년에는 질병으로 인해 마른 체형이 되었을 것으로 추측된다.[95] 이러한 이유로 1948년 그려진 국가표준영정이나 김은호의 영정과는 다른 모습이라는 의견도 있다. 세종은 종기, 당뇨병(소갈증), 풍질, 임질 등을 앓았다고도 한다.

《세종실록》에는 세종이 시각 장애로 고생했다는 기록이 있다. "두 눈이 흐릿하고 아파서 봄부터 어두운 곳에서는 지팡이에 의지하지 않고는 걷기가 어려웠다"는 내용으로 보아 시각 장애가 있었음을 짐작할 수 있다.[113] 세종은 당뇨병 치료를 위해 어의의 처방에 따라 흰수탉(백웅계)을 자주 먹었다.[114][115] 이 치료법은 훗날 세조 6년(1460년)에 전순의가 편찬한 《식료찬요》에 소개되었다.[116][117]

세종은 평생 안질과 시력 저하로 고생했고, 과도한 육류 섭취와 관련된 건강 문제도 있었을 가능성이 높다. 태종은 세종이 어릴 적부터 고기 없이는 식사를 잘 하지 못했다고 언급했다. 세종은 22세에 근골격계 통증을 겪기 시작했고, 명나라 사신 환송연을 주최하지 못할 정도로 심한 통증을 겪기도 했다. 세종은 “허리와 등이 뻣뻣하고 움직이지 않아 굽히거나 펴기가 어렵다”고 말했다. 당뇨병이었다는 추측도 있지만, 현대 의학적 진단을 위한 충분한 증거는 없다. 또한 세종이 ‘풍증’과 ‘수전증’에 해당하는 질병을 앓았다는 기록도 있지만, 15세기 한국 전통 의학 용어는 정확히 번역하기 어렵다.

3. 11. 고려왕들의 어진 소각

세종은 말년에 병세가 악화되어 제대로 정사를 돌볼 수 없게 되자 세자(문종)에게 대리청정을 맡겼다. 집권 후반부에는 질병 치료를 위해 온천에 자주 행차하고, 불교 사원을 방문하여 불교의 힘을 빌리기도 했다. 1446년 소헌왕후가 사망한 이후 건강은 더욱 악화되었다.[118]1450년 2월 4일, 세종은 병세가 악화되어 영응대군의 집으로 거처를 옮겼고, 2월 17일 그곳에서 승하하였다.[118]

4. 최후

세종은 평생 동안 안질과 시력 악화 등의 질병을 앓았으며, 과도한 육류 섭취와 관련된 건강 문제를 가지고 있었을 가능성이 높다. 태종은 세종이 어릴 적부터 고기 없이는 식사를 잘 하지 못했다고 언급했다. 세종은 정종의 죽음을 애도하며 고기를 먹지 않자, 태종은 세종의 건강을 염려하기도 했다.

세종은 22세 무렵부터 근골격계 통증을 겪었다. 명나라 사신을 위한 환송연을 주최해야 했지만, 심한 통증으로 인해 참석하지 못했다. 세종은 “허리와 등이 뻣뻣하고 움직이지 않아 굽히거나 펴기가 어렵다”고 호소했다. 당뇨병이었다는 추측도 있지만, 현대 의학적 진단을 위한 충분한 증거는 없다. 또한 세종이 ‘풍증’(풍증|風症|labels=no한국어)과 ‘수전증’(수전증|手顫症|labels=no한국어)을 앓았다는 기록도 있지만, 15세기 한국 전통 의학 용어는 현대 의학 용어와 정확히 대응되지 않는다.

세종은 1450년 4월 8일(그레고리력) 영응대군의 집에서 52세의 나이로 사망했다.[119] 그의 뒤를 이어 장남인 이향(추존 문종)이 왕위에 올랐다. 세종은 병약한 문종이 요절하고 어린 아들이 왕위를 계승할 경우 발생할 수 있는 혼란을 우려하여, 집현전 학자들에게 어린 손자 단종을 부탁했다. 세종의 우려대로 문종은 즉위 2년 만에 사망했고, 12세의 단종이 즉위하면서 조선은 정치적 혼란을 겪게 되었다. 결국 세종의 둘째 아들인 수양대군(후에 세조)이 1455년 왕위를 찬탈했다. 사육신이 단종 복위 운동을 꾀하다 발각되자, 세조는 집현전을 폐지하고 단종과 세종 시대의 여러 신하들을 처형했다.

4. 1. 묘호와 시호

세종의 능은 영릉(英陵)으로 소헌왕후와 한 봉분 안에 묻혀있는 합장릉이다. 경기도 여주시 세종대왕면에 위치하며 효종의 능과 함께 영녕릉(英寧陵)을 구성한다.세종의 능은 원래 태종의 능인 헌릉 근처 구룡산 부근이었으나 풍수지리에 좋지 않다는 이유로 1469년(예종 1년) 경기도 여주의 현재 위치로 옮겨졌다.[121] 이때 처음 묻혔던 곳인 구룡산의 비석과 석물은 그대로 방치하고 새롭게 조성되었다. 1981년 구룡산 기슭에서 농사를 짓던 한 농부에 의해 최초로 묻혔던 능의 상석과 석물, 석수, 장명등 등이 발견되었고, 처음 묻혔던 곳에서 1km 지점인 내곡동 산 13번지에서는 비석이 발견되었다. 초장지의 비석과 석물 등은 세종대왕기념관 경내로 옮겨졌다.

4. 2. 능묘

영릉(英陵)은 소헌왕후와 한 봉분 안에 묻혀있는 합장릉이다. 경기도 여주시 세종대왕면에 위치하며 효종의 능과 함께 영녕릉(英寧陵)을 구성한다.세종의 능은 원래 태종의 능인 헌릉 근처의 구룡산 부근이었으나 풍수지리에 좋지 않다는 이유로 1469년(예종 1년) 경기도 여주의 현재 위치로 이장되었다.[121] 이때 초장지였던 구룡산의 비석과 석물은 그대로 방치하고 새롭게 조성되었다. 1981년 구룡산 기슭에서 농사짓던 한 농부에 의해 최초로 묻혔던 능의 상석과 석물, 석수, 장명등 등이 발견되었고, 초장지 1km 지점인 내곡동 산 13번지에서는 비석이 발견되었다. 초장지의 비석과 석물 등은 세종대왕기념관 경내로 옮겨졌다.

세종은 1450년 4월 8일(그레고리력) 영응대군의 집에서 52세의 나이로 사망했다.[121] 그는 그의 부인인 소헌왕후가 4년 전에 사망한 같은 능인 영릉(영릉|英陵한국어)에 묻혔다. 그의 능은 한국 여주시에 위치해 있다.

5. 기타

세종은 왕자 시절 독서를 매우 좋아하여 시력이 나빠질 정도였다. 태종이 이를 걱정하여 책을 모두 치우게 하자 크게 상심하였으나, 우연히 발견한 책을 기뻐하며 여러 번 읽었다고 한다. 세종은 며느리들이 투기와 미신 행위, 궁녀와의 동성애를 하자 폐서인하였다. 또한 영응대군과 계양군을 총애하였다.[125][126] 세종은 죽기 전에 왕세자와 수양대군에게 형제간의 우애를 강조하며 서로 아끼고 사랑하라는 당부를 남겼다.[127]

태종은 외척을 숙청하였으나, 세종은 이들과 이중 삼중의 인척 관계를 맺었다. 소헌왕후의 작은아버지는 세종의 고모부였고, 세종의 동서는 세종의 이종 사촌 형제이면서 동서였다. 세종의 처남은 세종의 외삼촌의 사위이기도 했다.

세종은 흰 수탉 고환 요리를 즐겨 먹었다.[129][130][131] 이는 중국에서 강정식품으로 알려졌으며, 조선 시대에는 아들을 낳는다는 속설 때문에 귀하게 여겨졌다. 세종의 수라상에는 항상 수탉의 정소를 벌꿀과 달걀 흰자를 섞어 데친 요리가 올라왔다고 한다.[132]

5. 1. 일화

세종은 왕자 시절에 독서를 매우 좋아하여 시력이 나빠질 정도였다. 이를 걱정한 태종이 환관을 시켜 책을 모두 치우게 하자 크게 상심하였다. 그러다 우연히 병풍 틈에서 《구소수간(歐蘇手簡)》을 발견하고 기뻐하며 여러 번 읽었다.[122]세종은 첫 번째 며느리인 세자빈 김씨(휘빈 김씨)를 투기와 미신 행위를 이유로 폐위하였고,[123] 두 번째 며느리인 세자빈 봉씨(순빈 봉씨)는 궁녀와의 동성애 행위가 적발되어 폐위하였다.[124]

세종은 적자 중에서는 영응대군을, 서자 중에서는 계양군을 가장 사랑하였다.[125][126]

세종은 죽음을 앞두고 왕세자(문종)와 수양대군(세조)을 불러 형제간의 우애를 강조하며, 이간질에 휘말리지 말고 서로 아끼고 사랑하라고 당부하였다.[127]

5. 2. 중첩된 혼인 관계

아버지 태종이 외척을 숙청한 반면 세종은 이들과 이중 삼중의 인척 관계를 형성한다.- 세종의 왕비인 소헌왕후 심씨의 작은아버지 심종은 세종의 고모부이기도 하다. 심종은 태조 이성계의 딸인 경선공주의 남편이며 세종의 장인 심온의 동생이다.

- 세종의 동서인 노물재의 어머니는 원경왕후의 여동생이며 민제의 딸이다. 따라서 세종의 이종 사촌 형제가 된다. 노물재는 심온의 셋째 딸에게 장가들어 세종의 이종사촌임과 동시에 동서가 되었으며, 노물재의 아들이 성종 때의 영의정 노사신이다.

- 세종의 처남인 심준은 세종의 외삼촌인 민무휼의 사위이므로, 처남인 동시에 외사촌 매제가 된다.

5. 3. 세종의 보양식

세종은 평소 흰 수탉 고환 요리를 즐겨 먹었다.[129][130][131] 이 요리는 중국에서 예로부터 강정식품으로 먹었으며, 조선 시대에도 임산부가 수탉을 먹으면 아들을 낳는다고 하여 손이 귀한 집에서는 수탉을 찾았다. 세종의 수라상에는 항상 수탉의 정소를 벌꿀과 달걀 흰자를 섞어 살짝 데친 요리가 올라왔다고 한다.[132] 당대에는 닭 자체가 귀했고, 특히 흰 수탉은 더욱 귀했기 때문에 수탉 고환 요리는 민가에 전해지지 않은 채 비밀스럽게 전수되었다.6. 가족 관계

세종의 족보는 다음과 같다.

| 태종 | 원경왕후 민씨 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 태조 | 신의왕후 한씨 | 여흥부원군 민제 | 삼한국대부인 송씨 | |||||

| 환조 | 의혜왕후 최씨 | 안천부원군 한경 | 삼한국대부인 신씨 | 민변 | 여산 송씨 | 송선 | 달성 하씨 | |

| 도조 | 경순왕후 박씨 | 최한기 | 조선국대부인 이씨 | 안천부원군 한규인 | 증 정경부인 | 신윤려 | 민적 | 원씨 |

7. 세종이 등장하는 작품

| 연도 | 방송사 | 제목 | 배우 |

|---|---|---|---|

| 1973년 | KBS | 세종대왕 | 남일우 |

| 1980년 | 파천무 | 유순철 | |

| 1983년~1984년 | MBC | 뿌리깊은 나무 | 한인수 |

| 1990년 | KBS2 | 파천무 | 남성우 |

| 1994년 | 한명회 | 김원배 | |

| 1996년~1998년 | KBS1 | 용의 눈물 | 안재모, 이준수 |

| 1998년~2000년 | 왕과 비 | 송재호 | |

| 2007년 | KBS2 | 사육신 | 김준식 |

| 2008년 | 대왕 세종 | 김상경, 이현우, 김도현 | |

| 2011년 | SBS | 뿌리깊은 나무 | 한석규, 송중기, 강산 |

| 2011년~2012년 | JTBC | 인수대비 | 전무송 |

| 2015년~2016년 | MBC | 퐁당퐁당 Love | 윤두준 |

| 2016년 | KBS1 | 장영실 | 김상경, 홍현택 |

| SBS | 육룡이 나르샤 | 남다름 | |

| 2021년 | 조선구마사 | 장동윤 | |

| 2021년~2022년 | KBS1 | 태종 이방원 | 김민기 |

| 출시년도 | 게임명 | 캐릭터 |

|---|---|---|

| 2011년 | 문명 V | Sejong the Great |

8. 세종으로부터 유래된 것

- '''세종대왕기념관'''은 서울 동대문구에 있는 세종대왕의 업적을 기리기 위해 건립된 기념관이다.

- '''세종문화회관'''은 서울 종로구 세종대로에 있는 종합문화예술 공간이다.

- '''세종과학기지'''는 남극 킹조지섬에 있는 대한민국의 과학 기지이다.

- '''세종관'''은 청와대 본관 앞쪽 왼쪽 건물의 이름이다.

- '''한국천문연구원 세종홀'''은 대전 유성구에 있는 천문우주과학 분야의 정부출연 연구기관으로 세종홀은 천문대 본관의 이름이다.

- '''세종대왕릉역'''은 경기도 여주시 세종대왕면에 있는 경강선 전철역이다.

- '''세종마을'''은 서울 종로구에 있는 경복궁 서쪽 일대를 가리키는 명칭으로, 세종대왕이 태어난 곳이다.

- '''세종특별자치시'''(世宗特別自治市)는 2012년 7월 1일 출범한 행정중심복합도시이다.

- '''세종로'''(世宗路)는 다음 지역에 위치한 명칭이다.

- * '''세종로'''는 서울특별시 종로구에 속한 법정동의 도로 명칭이다.

- * '''세종대로'''는 서울역 사거리를 기점으로 하여 숭례문, 서울시청, 세종대로 사거리, 교보 타워, 세종문화회관, 정부서울청사를 지나 광화문 앞까지 이르는 도로이다.

- * '''세종로'''는 세종특별자치시와 충청남도 천안시를 잇는 도로이다.

- * '''세종로'''는 경기도 여주시의 주 간선도로이다.

- '''유네스코 세종대왕 문해상'''은 유네스코에서 제정한 상으로, 문해율 증진을 위해 힘쓴 사람이나 단체에게 주는 상이다.

- '''세종대왕기념사업회'''는 문화 단체로 세종대왕의 업적을 추모하며 민족문화창달에 이바지함을 목적으로 설립된 단체이다.

- '''법무법인 세종'''은 대한민국의 대형 로펌 회사이다.

- '''세종 솔로이스츠'''는 문화 단체로, 줄리어드 음대에 재직하고 있는 강효 교수의 책임 아래 운영되고 있는 앙상블 단체이다.

- '''DDG-991 세종대왕'''은 대한민국 해군의 이지스 구축함인 '''세종대왕급 구축함'''의 1번함이다.

- '''1000환 및 500환 지폐 도안''' : 1960년 ~ 1962년까지 사용하던 1000환, 500환 지폐의 모델.

- '''100원 지폐 도안''' : 1965년 ~ 1980년까지 사용하던 대한민국의 100원 지폐의 모델.[151]

- '''10000원 지폐 도안''' : 1973년부터 현재 사용 중인 대한민국의 10000원권 모델로, 단일 모델 중에서는 최장수 모델이다.

- '''스승의 날''' (5월 15일) : 스승에 대한 존경과 감사함을 표하는 날로, 세종대왕의 탄생일에서 유래하였다.[75]

- '''한글날''' (10월 9일[152]) : 한글 창제를 기리는 날로 대한민국의 국경일이다.

- '''7365 세종'''은 1996년 일본의 아마추어 천문가 와타나베 가즈오가 발견한 소행성으로, 세종대왕의 천문학적 업적을 기려 명명하였다.

- '''21세기 세종계획'''은 문화관광부에서 1998년에 시작하여 2007년 국립국어원이 마무리한 중장기 국어 정보화 사업이다.

참조

[1]

웹사이트

https://www.korean.g[...]

2017-12-04

[2]

서적

Everlasting Flower: A History of Korea

Reaktion Books

2007-08-15

[3]

웹사이트

South Korea – The Choson Dynasty

http://countrystudie[...]

2023-09-28

[4]

웹사이트

Hangul {{!}} Alphabet Chart & Pronunciation

https://www.britanni[...]

2023-09-28

[5]

웹사이트

King Sejong the Great And The Golden Age of Korea

https://asiasociety.[...]

2022-06-24

[6]

웹사이트

Islam Struggles for a Toehold in Korea

http://www.asiaquart[...]

2023-09-28

[7]

웹사이트

Korean Coins

https://primaltrek.c[...]

2023-09-28

[8]

서적

Woongjin Knowledge House

[9]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-08-15

[10]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-08-15

[11]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-08-15

[12]

웹사이트

http://preview.brita[...]

2008-10-25

[13]

웹사이트

http://sejong.prkore[...]

2016-02-22

[14]

서적

Fonts & Encodings

https://books.google[...]

O'Reilly Media

2007-11-28

[15]

서적

Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Westen Cultures

https://books.google[...]

Springer Science & Business Media

2013-11-11

[16]

웹사이트

King Sejong: The Inventor of Hangul and More!

https://gogohanguk.c[...]

2023-10-01

[17]

학술지

Reviewed work: King Sejong the Great: The Light of 15th Century Korea., Young-Key Kim-Renaud

https://www.jstor.or[...]

[18]

웹사이트

http://contents.hist[...]

2024-07-30

[19]

웹사이트

http://contents.hist[...]

2024-07-30

[20]

웹사이트

https://encykorea.ak[...]

2024-08-11

[21]

웹사이트

안숭선에게 명하여 장영실에게 호군의 관직을 더해 줄 것을 의논하게 하다

https://sillok.histo[...]

National Institute of Korean History

[22]

학술지

A History of Rain Gauges

[23]

서적

Women in Korean History

https://books.google[...]

Ewha Womans University Press

2008-10-20

[24]

학술지

https://m.academic.n[...]

2011

[25]

웹사이트

http://science.ytn.c[...]

2018-04-02

[26]

웹사이트

https://www.ajunews.[...]

2023-06-23

[27]

학술지

Korean History in Maps: From Prehistory to the Twenty-First Century

https://brill.com/vi[...]

2017-06-29

[28]

웹사이트

https://michaelcga.a[...]

2023-10-05

[29]

뉴스

King Sejo and Music

https://world.kbs.co[...]

2024-01-17

[30]

서적

Yeolhwadang

1990-10-01

[31]

웹사이트

Want to know about Hangeul?

https://www.korean.g[...]

2020-05-25

[32]

서적

Asia's Orthographic Dilemma

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

1997-06-01

[33]

서적

Multilingual Access and Services for Digital Collections

https://books.google[...]

Libraries Unlimited

2016-01-18

[34]

학술지

Invest Korea Journal

https://books.google[...]

KOTRA|Korea Trade-Investment Promotion Agency

2005-01-01

[35]

학술지

Korea Now

https://books.google[...]

[36]

서적

Hunminjeongeum Haerye

[37]

서적

Concise History of the Language Sciences: From the Sumerians to the Cognitivists

https://books.google[...]

Elsevier

2014-06-28

[38]

서적

Fifty Wonders of Korea Volume 1: Culture and Art

Korean Spirit & Culture Promotion Project

[39]

웹사이트

Sejong the Great

https://www.worldhis[...]

2021-01-18

[40]

백과사전

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-09-05

[41]

웹사이트

The Design and Use of the Hangul Alphabet in Korea

https://courses.isch[...]

University of California, Berkeley

2023-11-12

[42]

웹사이트

Want to know about Hangeul?

https://www.korean.g[...]

2003-12

[43]

학술지

Western Protestant Missionaries and the Origins of Korean Language Modernization

https://www.jstor.or[...]

[44]

웹사이트

How Japan Took Control of Korea

https://www.history.[...]

2018-02-28

[45]

학술지

Dead Bodies in the Postwar Discourse of Identity in Seventeenth-Century Korea: Subversion and Literary Production in the Private Sector

https://www.jstor.or[...]

[46]

웹사이트

https://www.rfa.org/[...]

2010-03-16

[47]

웹사이트

https://www.gallup.c[...]

Gallup Korea

2024-06-12

[48]

뉴스

Oct. 9-Hangul Day: A Democratic alphabet created for Korean commoner

https://korea.stripe[...]

2023-09-27

[49]

웹사이트

Tour Guide

http://www.tourguide[...]

2016-02-22

[50]

웹사이트

(Yonhap Interview) King Sejong Institute seeks more overseas branches

https://en.yna.co.kr[...]

2017-12-18

[51]

뉴스

Statue of King Sejong is unveiled

http://koreajoongang[...]

2009-10-10

[52]

웹사이트

King Sejong Statue (세종대왕 동상)

http://english.visit[...]

2016-02-22

[53]

웹사이트

King Sejong Story (세종이야기)

http://english.visit[...]

2016-02-22

[54]

뉴스

Remembering Hangul

http://koreajoongang[...]

2009-09-26

[55]

웹사이트

https://weekly.cnbne[...]

2007-07-02

[56]

웹사이트

https://biz.heraldco[...]

2015-10-09

[57]

웹사이트

북, 세종대왕 역사적 인물로 평가

https://www.tongilne[...]

2002-01-07

[58]

웹사이트

The Great King Sejong

https://program.kbs.[...]

2023-03-26

[59]

웹사이트

世宗

https://kotobank.jp/[...]

デジタル版 日本人名大辞典+Plus

2022-09-12

[60]

서적

[61]

서적

世界各国史17朝鮮史

[62]

웹사이트

民を愛した王?「聖君」世宗を裏返す : 東亜日報

https://archive.vn/H[...]

2021-03-28

[63]

서적

韓国時代劇・歴史用語事典: 韓流コンパクトシリーズ

[64]

웹사이트

이영훈 서울대 교수 역사 강의 ‘환상의 나라’ 시리즈 인기몰이

http://www.mediawatc[...]

[65]

웹사이트

高麗・朝鮮王朝時代の「貢女」の実態とは(下)高麗時代から朝鮮王朝時代まで続いた「恥辱」

https://megalodon.jp[...]

[66]

웹사이트

高麗・朝鮮王朝時代の「貢女」の実態とは(上)高麗時代から朝鮮王朝時代まで続いた「恥辱」

https://megalodon.jp[...]

[67]

웹사이트

高麗・朝鮮王朝時代の「貢女」の実態とは(下)高麗時代から朝鮮王朝時代まで続いた「恥辱」

https://megalodon.jp[...]

[68]

서적

朝鮮王朝がわかる

[69]

웹사이트

http://www.hani.co.k[...]

[70]

뉴스

마지막 황손 이석, 세종대왕 상? 내얼굴+효령대군 동상!

http://news.tf.co.kr[...]

2014-09-05

[71]

뉴스

마지막 황손 이석 "첫 광고서 세종대왕 역, 뭉클했다"

http://www.obsnews.c[...]

2014-09-05

[72]

뉴스

마지막 황손 이석, 출생의 비밀은? “아버지 의친왕, 어머니는 19세“

http://star.mk.co.kr[...]

2014-09-04

[73]

웹사이트

스승의날소개

http://www.redcross.[...]

[74]

웹인용

훈민정음언해 - 위키문헌, 우리 모두의 도서관

https://ko.wikisourc[...]

2024-06-13

[75]

일반

[76]

웹사이트

세종 [世宗] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

https://terms.naver.[...]

[77]

서적

태종실록

1418-02-04

[78]

서적

태종실록

1416-01-09

[79]

서적

태종실록

1416-03-20

[80]

서적

태종실록

1416-09-19

[81]

서적

태종실록

1418-05-11

[82]

서적

태종실록

1418-05-11

[83]

서적

태종실록

1418-06-03

[84]

서적

태종실록

1418-08-10

[85]

서적

태종실록

1408-11-03

[86]

서적

세종실록

1424-10-17

[87]

서적

세종실록

1419-06-29

[88]

서적

세종실록

1444-07-22

[89]

서적

세종실록

1432-06-14

[90]

저널

세종의 훈민정음 창제의 정치

https://www.akapt.ne[...]

한국동양정치사상사학회

2005-03

[91]

저널

한글 창제의 목적과 정치적 의미

https://www.akapt.ne[...]

한국동양정치사상사학회

2013

[92]

서적

세종실록

1443-12-30

[93]

서적

세종실록

1446-09-29

[94]

서적

한 권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[95]

뉴스

영상(領相)과 총리(總理)

http://www.chosun.co[...]

2006-03-20

[96]

웹사이트

우리 역사상 가장 존경받는 왕, 세종대왕

http://navercast.nav[...]

[97]

웹사이트

세종 世宗

http://www.doopedia.[...]

[98]

웹인용

상복 (常服)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-04-15

[99]

웹인용

공복 (公服)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-04-15

[100]

웹인용

가사제한 (家舍制限)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2024-04-15

[101]

웹인용

조선 > 한양도성

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-03-16

[102]

저널

세종의 법 관념과 옥사(獄事) 판결 연구

http://ikps.or.kr/jo[...]

서울대학교 한국정치연구소

2014

[103]

서적

세종실록

1444-06-06

[104]

서적

세종실록

1427-08-29

[105]

서적

세종실록

1427-12-20

[106]

서적

세종실록 76권, 세종 19년(1437년 명 정통(正統) 2년) 1월 22일 (임자) 경기의 각관·전에서 올리는 반찬을 정지시키다

세종실록

[107]

서적

세종실록 32권, 세종 8년(1426년 명 선덕(宣德) 1년) 4월 17일 (경진) 경외 공처의 비자가 아이를 낳으면 백일 동안 휴가를 주게 하다

세종실록

[108]

서적

세종실록 64권, 세종 16년(1434년 명 선덕(宣德) 9년) 4월 26일 (계유) 형조에 전지하여 사역인의 아내가 아이를 낳으면 남편도 30일의 휴가를 주도록 하다

세종실록

[109]

웹인용

세종이 2년 넘게 초가살이를 했다고? 잘 알려지지 않은 세종대왕 일화

https://digitalchosu[...]

Digital Chosun Inc

2024-04-05

[110]

웹인용

창덕궁 궁인 중 병자가 많아 중궁과 함께 경복궁으로 옮기다 (세종실록 12권, 세종 3년 5월 7일 무진 2번째기사)

https://sillok.histo[...]

[111]

서적

세종실록 111권, 세종 28년(1446년 명 정통(正統) 11년) 3월 28일 (을미) 집현전에서 왕비를 위한 불경 편찬의 뜻을 거둘 것을 아뢰나 받아 들이지 아니하다

세종실록

[112]

서적

세종실록 125권, 세종 31년(1449년 명 정통(正統) 14년) 8월 8일 (을묘) 염불하는 향도의 불당 및 불상을 헐기를 청했으나 윤허하지 아니하다

세종실록

[113]

서적

세종실록 92권, 세종 23년(1441년 명 정통(正統) 6년) 4월 4일 (경오) 임금이 자신의 안질에 대해 언급하다

세종실록

[114]

뉴스

현대축산뉴스 토종닭협, 산닭유통분과 정태영 위원장

https://www.hyunchuk[...]

현대축산뉴스

2016-04-04

[115]

서적

자연 건강식으로 보는 세계음식문화

넥서스

1997

[116]

웹사이트

식료찬요 [食療纂要] - 1460년

https://terms.naver.[...]

2016-10-17

[117]

Youtube

세종대왕의 당뇨병 치료법

https://www.youtube.[...]

tv조선

2018-10-19

[118]

서적

세종실록 127권, 세종 32년(1450년 명 경태(景泰) 1년) 2월 17일 (임진) 임금이 영응대군 집 동별궁에서 훙하다

세종실록

[119]

서적

문종실록 2권, 문종 즉위년 6월 5일 정축 2번째기사 1450년 명 경태(景泰) 1년

문종실록

1450

[120]

서적

문종실록 1권, 문종 즉위년(1450년 명 경태(景泰) 1년) 3월 13일 (정사) 3번째기사

문종실록

1450

[121]

서적

예종실록 4권, 예종 1년(1469년 명 성화(成化) 5년) 3월 6일 (경인) 세종대왕과 소헌왕후를 여흥의 새 능으로 옮겨 안장하다

예종실록

[122]

서적

세종실록 22권, 세종 5년(1423년 명 영락(永樂) 21년) 12월 23일 (경오) 임금이 잠저(潛邸)에 있을 때부터 학문을 좋아하고 게을리하지 않아서, 일찍이 경미한 병환이 있을 때에도 오히려 독서를 그치지 아니하므로, 태종(太宗)께서 젊은 환관을 시켜서 그 서책을 다 가져다가 감추게 하고 다만 《구소수간(歐蘇手簡)》만을 곁에 두었더니, 드디어 이 책을 다 읽으셨다. 즉위하신 후에도 손에서 책을 놓지 않아, 비록 수라(水剌)를 들 때에도 반드시 책을 펼쳐 좌우에 놓았으며, 혹은 밤중이 되도록 힘써 보시고 싫어하지 않으셨다.

세종실록

[123]

서적

세종실록 45권, 세종 11년(1429년 명 선덕(宣德) 4년) 7월 20일 (갑자) 근정전에서 임금이 휘빈 김씨의 폐빈에 대해 하교하다

세종실록

[124]

서적

세종실록 75권, 세종 18년(1436년 명 정통(正統) 1년) 10월 26일 (무자) 두 번째 세자빈 봉씨를 폐출시키다

세종실록

[125]

서적

세조실록 41권, 세조 13년(1467년 명 성화(成化) 3년) 2월 2일 (무술)

세조실록

[126]

서적

세조실록 34권, 세조 10년(1464년 명 천순(天順) 8년) 8월 16일 (정유)

세조실록

[127]

서적

세조실록 1권, 총서 세종이 문종과 세조에게 유교를 전하다

세조실록

[128]

서적

자연 건강식으로 보는 세계음식문화

넥서스

1997

[129]

서적

자연 건강식으로 보는 세계음식문화

넥서스

1997

[130]

뉴스

'한식대첩3' 세종대왕의 보양식 수탉 고환, 참기름으로 냄새 잡아

https://entertain.na[...]

네이버 tv연예, 서울경제

[131]

뉴스

세종대왕의 정력 비법 ‘백웅계’는 어떤 음식?

https://www.chosun.c[...]

조선일보, TV조선

2013-05-02

[132]

서적

자연 건강식으로 보는 세계음식문화

넥서스

1997

[133]

서적

세종실록 9권, 세종 2년(1420년 명 영락(永樂) 18년) 8월 24일 (경신)

세종실록

[134]

서적

세조실록 2권, 세조 1년(1455년 명 경태(景泰) 6년) 11월 9일 (경진) 양씨 등은 교수형에 처하고, 홍이로 등은 관노에 정속할 것을 명하다

세조실록

[135]

서적

숙종실록 51권, 숙종 38년(1712년 청 강희(康熙) 51년) 4월 28일 (경진) 혜빈 양씨 및 그 아들 영풍군 이전의 관작과 봉호를 회복시킬 것을 명하다

숙종실록

[136]

서적

성종실록 150권, 성종 14년(1483년 명 성화(成化) 19년) 1월 20일 (계축) 의금부에서 이영이 외방 종편하는 일에 대하여 아뢰다

성종실록

[137]

서적

성종실록 241권, 성종 21년(1490년 명 홍치(弘治) 3년) 6월 7일 (무자) 의금부에서 심언의 일에 연루된 윤호 · 봉보부인 등에 대해 아뢰다

성종실록

[138]

서적

세종실록 105권, 세종 26년(1444년 명 정통(正統) 9년) 7월 10일 (정사) 연생전에 벼락이 떨어져 궁녀가 죽다

세종실록

[139]

서적

단종실록 8권, 단종 1년(1453년 명 경태(景泰) 4년) 10월 18일 (신축년)

단종실록

[140]

서적

성종실록 228권, 성종 20년(1489년 명 홍치(弘治) 2년) 5월 9일 (병인) 화의군 이영이 자기 서자를 종적에 편입시켜 줄 것을 상소하다

성종실록

[141]

서적

세조실록

1457-10-21

[142]

인물

한확의 둘째 딸이자 인수대비의 언니

[143]

인물

단종비 정순왕후의 고모

[144]

인물

박팽년의 딸

[145]

서적

왕자 이당 태지석

1442-07-24

[146]

뉴스

세종대왕이 18왕자를 2열횡대로 세웠다…숨어있던 19남 나타났다

https://m.khan.co.kr[...]

경향신문

2022-07-10

[147]

서적

세종실록

1426-03-06

[148]

서적

세종실록

1439-01-27

[149]

서적

세종실록

1429-02-21

[150]

서적

세종실록

1431-07-06

[151]

기타

세종 도안 1백원권 지폐 발행 중지

1980-12-01

[152]

기타

1446년 9월 10일(음력)을 그레고리력으로 환산

1446-10-09

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

창업 줄고 폐업 늘어…순창업자 5년 만에 70% 감소

대전·세종·충남에 호우특보…새벽시간 비 피해 신고 8건

'세컨드홈' 사도 "1주택 혜택"…지방 경기 부양책 내놨지만

반쪽짜리 공공기관 승용차 요일제…공무원만 대상 ‘느슨한 5부제’

"집값 양극화 균형발전서 해법 찾아야"

작년 하수 처리에 원유 101만 7천t 태운 에너지 사용

훈민정음이 중국 문자 토대로 했다고?…"잘못된 정보 함께 고쳐요"

훈민정음이 중국 문자 토대로 했다고?…"잘못된 정보 함께 고쳐요"

한글창제 원리를 먹붓질로 표현하다

세종 때 쌓은 군사거점 ‘서천읍성’ 사적 된다

극한호우에 대전·세종·충남 피해 속출…1명 숨지고 5명 다쳐

세종 때 금강 하구에 쌓은 군사거점 ‘서천읍성’ 사적 예고

대전·세종·충청지역, 산사태 위기경보 최고 수준인 ‘심각’

내일까지 충청권 최대 200mm…극한 호우 비상

2027 충청 U대회, 독일 라인-루르 대회서 전 세계에 알린다

모래로 그리는 식물과 디저트의 달콤한 이야기…세종수목원서 19·26일

7월 전국 입주전망지수 8p↑…"향후 입주는 대출규제로 애로 예상"

“내수 부진에 경인 지역 새마을금고 75% 적자”…경기 부실채권 규모만 3.9조

“미분양도 이제 옛말”…대구·세종·대전 아파트값 3년 새 ‘껑충’

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com