김일엽 (승려)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

김일엽(1896–1971)은 대한제국 시기에 태어나 한국 문학, 불교, 페미니즘, 사회 운동에 기여한 인물이다. 감리교 목사의 딸로 태어나 이화학당을 졸업하고, 잡지 《신여자》를 창간하여 여성 해방 운동을 주도했다. 1933년 승려가 되어 수덕사에서 생을 마쳤으며, 생애 동안 개인주의, 자유 연애, 성 해방 등을 주장했다. 문학 작품으로는 소설, 수필, 시 등을 남겼으며, 한국 최초의 미스코리아 심사위원을 역임하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 철학자 - 서재필

서재필은 1864년 전라도 보성에서 태어나 갑신정변을 주도하고, 미국 망명 후 귀국하여 독립신문 창간 및 독립협회 설립을 통해 민중 계몽 운동을 펼친 독립운동가이자 개화 사상가이다. - 한국의 반전체주의자 - 송계월

송계월은 1920년대 후반 여성해방운동과 독립운동에 참여하여 여성의 경제적 자립을 강조하고 《신여성》 기자 및 카프 동맹원으로 활동하며 여성 권리를 옹호하고 사회주의 문학 운동에 참여했으나 23세의 나이로 사망한 사회주의 여성해방론자이다. - 나혜석 - 김명순 (1896년)

김명순은 개화기 여성 작가이자 신여성으로, 시, 소설, 희곡 등 다양한 장르에서 여성의 삶과 자유 연애를 주제로 활동했으나, 사회적 편견과 어려움 속에서 고독한 말년을 보낸 소설 『김연실전』의 실존 모델이며 최근 재평가되고 있다. - 나혜석 - 박인덕

박인덕은 1896년에 태어나 1980년에 사망한 교육자이자 사회운동가로, 이화학당 졸업 후 교사로 활동하며 3.1 운동에 참여하고 미국 유학 후 여성 계몽 운동과 실업 교육에 힘썼으며 인덕실업학교를 설립했다.

| 김일엽 (승려) - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 본명 | 김원주 |

| 한자 표기 | 金元周 |

| 출생일 | 1896년 4월 28일 |

| 출생지 | 조선 평안남도 룡강군 삼화면 덕동리 |

| 사망일 | 1971년 2월 1일 |

| 사망지 | 대한민국 충청남도 예산군 덕산면 사천리 20번지 수덕사 견성암 별실 |

| 직업 | 작가, 시인, 승려, 언론인, 초등학교 교사, 언론인, 수필가 |

| 국적 | 대한민국 |

| 학력 | 이화여자전문학교 졸업 |

| 종교 | 불교 |

| 가족 관계 | |

| 아버지 | 김용겸 |

| 어머니 | 이말대 |

| 계모 | 한은총 |

| 배우자 | 이노익 (1921년 이혼), 하윤실 (1929-1931년) |

| 형제자매 | 동생 김진범, 여동생 김진숙 |

| 필명 | |

| 필명 | 김일엽 (金一葉) |

| 작품 활동 | |

| 장르 | 시, 소설, 수필 |

2. 생애

김일엽은 감리교 목사의 딸로 대한제국 평안남도 룡강군에서 태어나, 한국 문학의 현대 문학가, 불교, 페미니스트 사상가이자 운동가였다.

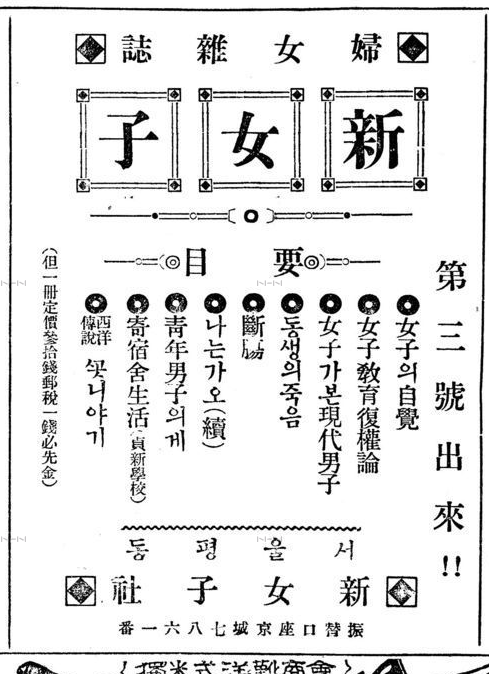

부모 사후, 서울로 이주하여 이화학당(현 이화여자대학교)을 1918년에 졸업하고 연희전문학교 교수와 결혼했다. 1919년 일본 유학 후, 1920년 귀국하여 한국 최초의 여성 잡지 《신여자》(신여자|新女子한국어)를 창간했다.

김일엽은 여성 해방 운동, 자유연애론, 신정조론을 주장하며 관련 글을 통해 한국 문학계에 영향을 주었다. 1921년부터는 개인이 중심이 되는 사회, 개인의 가치와 권리가 존중되는 사회가 되어야 한다고 주장했다. 그는 '인생이 개인주의적인 사상에서 다 같이 완성되며, 세계는 한없이 자유롭고 아름답게 될 때를 나는 기대하고 있다.'며 개인의 권리가 존중되는 사회일수록 다른 사람의 권리가 존중되는 사회가 될 수 있음을 강조하며, 개인주의 확산을 역설하였다.[2]

1931년 5월 한국 최초의 미스코리아 대회 심사위원으로 참여하여 삼천리 잡지에서 주최한 ‘반도의 대표적 려인(麗人) 미쓰 코레아 삼천리 일색(一色)’ 사진공모전에 최정원 등을 선발하였다.[25] 그러나 불교 입문을 결심한 후 심사 위촉식에는 불참했다.

1933년 수덕사에서 출가하여 비구니가 되었고,[4] 1935년부터는 수덕사에 머물며 여생을 보냈다. 비구니가 된 후에는 이전의 여성 해방 사상에서 벗어난 모습을 보였다.[4]

2. 1. 생애 초반

김일엽은 감리교 목사와 그의 아내 사이에서 대한제국 북부 지방에서 태어났으며, 한국 문학의 현대 문학가, 불교, 페미니스트 사상가이자 운동가가 되었다.1896년 평안남도 룡강군에서 기독교 목사의 장녀로 태어났다. 어머니는 교육열이 높았다. 집안은 가난하여 어린 동생들을 돌보며 학교에 다녔지만, 일찍이 4명의 동생을 잃었다. 1907년, 12세에 자유시 「동생의 죽음」을 발표했다. 14세 때 어머니가 돌아가셨다. 이화학당 중학과에 입학하여, 졸업 무렵 17세 때 아버지가 돌아가셨다. 외할머니의 도움을 받아 1916년에 이화학당 대학부 예과를 졸업했다.

부모님의 사후, 서울로 이주하여 이화학당(1913–1915)을 다녔고, 1915년에는 이화학당으로 진학했다. 1918년에 이화학당을 졸업하고 연희전문학교 교수를 남편으로 맞이했다.

1919년 학업을 위해 일본으로 건너갔고 1920년 귀국했다. 귀국 후, 한국 최초의 여성 잡지 《신여자》(신여자|新女子한국어)를 창간했다.

김일엽은 여성 해방 운동에 대한 글을 통해 일제강점기의 억압적인 전통에 맞서 싸웠으며, 《동아일보》, 《조선일보》 등의 한국어 일간 신문과 《개벽》, 《조선문단》을 포함한 문예지에 글을 기고했다.[1]

1933년 승려가 되었고, 1935년 수덕사로 옮겨 사망할 때까지 그곳에서 거주했다.

2. 1. 1. 출생과 유년기

1896년 6월 9일 평안북도 룡강군 삼화면 덕동리에서 기독교 목사인 아버지 김용겸과 어머니 이말대의 5남매 중 장녀로 태어났다.[2] 본명은 원주였다. 5대 독자였던 아버지 김용겸은 결혼 후 6년 만에 김일엽을 얻었다. 어머니 이말대는 17세 때 집안의 강요로 첫 혼인에 실패한 22세 홀아비 김용겸과 결혼하였으나, 곧 사이좋은 부부가 되었다. 김일엽이 태어난 뒤 동생 4명이 태어났으나 모두 요절하였다.아버지 김용겸은 개신교 목회자이자, 향교의 향장을 지낸 성리학자였으나 후에 기독교로 개종하였다. 개화인사인 아버지 덕에 김일엽은 어려서 서당에서 남자 아이들과 함께 한학을 배웠고, 이후 개화하여 신문물을 접한 어머니 덕에 기독교에 입교하고, 9세 때 구세소학교(救世小學校)에 입학하였다. 어려서부터 총명하여 아들 못지않은 기대를 받았다. 1906년 구세소학교를 졸업하고 삼숭보통여학교에 입학하였다. 삼숭보통여학교 재학 중 윤심덕 등을 만나 친구로 지냈다.

김일엽의 회고에 따르면, 어머니는 개화한 여성으로 여자가 학교에 다니는 일이 드물었던 시절에 딸을 학교에 보냈으며, 집과 땅을 팔아서라도 대학을 보내고자 하였다. 남의 집 열 아들 부럽지 않게 세상에서 가장 뛰어난 인물을 만들고자 했던 어머니였다.

2. 1. 2. 소녀 시절

1900년 결핵을 앓던 어머니가 남동생 출산 후 바로 사망했고, 남동생도 출산 3일 만에 죽었다.[8] 소녀 시절, 집안의 가난과 고독은 김일엽을 괴롭혔다. 가난한 살림 탓에 어머니 이말대는 생업을 위해 일을 나갔고, 김일엽은 학업을 마친 뒤에는 갓난 동생들을 돌보며 지내야 했다.아버지는 안악군에 살던 과부 한은총(韓恩寵)과 재혼하였다.[8] 한은총은 의병장 정원모의 아들인 정기찬(鄭基贊)의 아내였으나 남편과 시아버지가 연이어 죽자, 어린 아들 정신형을 데리고 김일엽의 아버지인 김용겸과 재혼하였다. 이때 계모 한은총은 전남편과의 사이에서 아들 정일형과 정신형을 두었는데, 큰아들인 정일형은 두고 어린 아들 신형만 데리고 김일엽의 집으로 왔다.[8]

김일엽은 계모와 친모를 구분하지 않을 만큼 가족애가 두터웠다고 한다.

2. 1. 3. 청소년기

1907년 12세 때 어린 동생이 죽고, 연이어 세 동생이 죽는 아픔을 겪었다. 그 해 그는 순한글로 된 '동생의 죽음'이라는 시를 써서 발표하였다.[9] 1913년 아버지 김용겸마저 사망하여 김일엽은 외가에 가서 외할머니 손에서 자랐다.[9] 그는 밝고 명랑하게 생활했지만, 어머니의 이른 죽음은 그에게 상처가 되었다.[9]그는 분리와 이별의 트라우마를 안고 성장해야 하는, 그렇게 양친의 품을 떠나 사회의 일원으로 성장해야 하는 처녀 시대가 꽃답지 않았다고 회고한다.[9] 오히려 사람들이 가정하듯이 처녀 시절은 기쁨과 즐거움의 시간이 아니라, 오히려 곡절 많은 생활의 슬픔과 눈물로 지낸 시절이었다고 고백하였다.[9]

아버지가 사망한 이후 그는 땅바닥의 모래알 서너 개와 말동무를 삼을 만큼 외로운 시절을 보냈다. 가수 겸 배우 윤심덕, 교육인 박인덕과는 룡강에서 함께 자란 친구였다. 그밖에 여성주의 운동을 하면서 만난 나혜석 역시 그의 절친한 친구가 되었다.

2. 1. 4. 이화학당, 이화여전 시절

1913년 이화학당 중등부(이화여자고등학교의 전신)에 입학하여 문학 동아리인 이문회(以文會)에서 활동했다.[10] 1914년 이화학당 중등부를 졸업하고, 이화학당 대학 예과로 진학하였다. 1918년 3월 20일 이화학당 대학 예과를 졸업하고 동대문 부인병원에서 간호원 과정 강습을 수료하였다.[10]1918년 여름 미국 유학파인 연희전문학교 화학 교사 이노익과 정동예배당에서 결혼식을 올렸다.[10] 이노익은 미국 네브래스카 웨슬리언 대학 화학과를 졸업하고 1915년부터 연희전문학교에서 화학 교사로 재직하고 있었으나, 다리가 하나 없는 장애인이었다.[10]

2. 1. 5. 일본 유학 생활

이화여자전문학교를 졸업하고 일본에 유학하여 서구 사상을 익혔다. 1919년 남편 이노익의 원조로 일본에 건너가 동경 영화학교(英和學校)에 유학하였고 이때 허영숙, 이광수 등과 교류하였다.[10]일본에서 잡지 <여자계(女子界)>의 주간인 신여성 나혜석을 만났는데, 나혜석은 그보다 6년 먼저 일본 유학을 와서 1914년 잡지 <학지광>에 '이상적 부인'이라는 글로 유명해졌고 1917년부터는 일본의 조선인 여자 유학생들의 잡지 <여자계>의 주간으로 있었다. 이때 김원주는 귀국 후 조선에서도 여성 잡지를 발행하겠다는 뜻을 품게 된다.

동경 유학 생활에서 일본 유학생이던 시인 노월 임장화를 만났다. 결국 이 때문에 이노익과 이혼을 하게 된다.[10] 일본 유학 중 그는 임장화와 한때 동거하였는데, 소설가 김동인은 이를 두고 '보금자리를 마련했다'며 조롱하기도 했다.

2. 1. 6. 3.1 운동과 여성잡지 창간

1919년 일본 유학 중 3ㆍ1운동 소식을 접하고 귀국하여, 여학생들과 함께 만세 시위운동에 참여하고 자기 집 지하실에서 전단을 등사·배포하다가 헌병대에 끌려갔다.[11] 3ㆍ1운동 1년 후, 언론·집회 및 출판에 대한 시책이 완화되자 다시 잡지 발간을 시도하였다.1920년 3월 잡지 《신여자》를 창간하였다. 이 잡지는 한국 최초의 여성주의 잡지로 꼽힌다.[11] 이광수는 김일엽에게 일본의 유명 작가 히구치 이치요처럼 되라는 의미로 '일엽(一葉)'이라는 필명을 지어주었고, 김일엽은 이후 이 필명을 사용했다. 《신여자》 1호에서는 본명인 원주를 사용했지만, 2호부터는 일엽이라는 필명으로 작품 활동을 했다.[12]

남편 이노익의 적극적인 지원과 이화학당 시절 교수였던 빌링스 부인의 재정 후원으로 여성종합잡지 《신여자》를 운영하였다. 그러나 남편 이노익이 총각이 아니었고 의족을 했다는 사실을 뒤늦게 알게 되면서 충격을 받았다.

2. 2. 문필, 사회 활동과 여성 운동

김일엽은 감리교 목사의 딸로 대한제국 평안남도 룡강군에서 태어나, 한국 문학의 현대 문학가, 불교, 페미니스트 사상가이자 운동가였다.부모 사후, 서울로 이주하여 이화학당(현 이화여자대학교)을 1918년에 졸업하고 연희전문학교 교수와 결혼했다. 1919년 일본 유학 후, 1920년 귀국하여 한국 최초의 여성 잡지 《신여자》(신여자|新女子한국어)를 창간했다.

김일엽은 여성 해방 운동, 자유연애론, 신정조론을 주장하며 관련 글을 통해 한국 문학계에 영향을 주었다. 그녀의 글은 일제강점기의 억압적인 전통에 맞서는 내용으로, 《동아일보》, 《조선일보》, 《개벽》, 《조선문단》 등에 게재되었다.[1]

1921년부터 김일엽은 개인이 중심이 되는 사회, 개인의 가치와 권리가 존중되는 사회가 되어야 한다고 주장했다. 그는 '인생이 개인주의적인 사상에서 다 같이 완성되며, 세계는 한없이 자유롭고 아름답게 될 때를 나는 기대하고 있다.'며 개인의 권리가 존중되는 사회일수록 다른 사람의 권리가 존중되는 사회가 될 수 있음을 강조하며, 개인주의의 확산이 필요하다고 역설하였다.[2]

1931년 5월 한국 최초의 미스코리아 대회 심사위원으로 참여하여 삼천리 잡지에서 주최한 ‘반도의 대표적 려인(麗人) 미쓰 코레아 삼천리 일색(一色)’을 뽑는 사진공모전에 최정원 등을 선발하였다.[25] 그러나 불교 입문을 결심한 후 심사 위촉식에는 불참했다.

2. 2. 1. 잡지 활동과 이혼

1920년 도쿄 영화학교를 중퇴하고 귀국하여 2월 여성잡지 <신여자>를 창간하고 스스로 주간이 되었다. 나혜석, 박인덕, 김활란, 김명순, 차미리사, 이광수 등이 필진으로 참여하였다.[13] 신여자는 여성들만의 잡지를 지향하면서, 여성도 모든 면에서 남성과 평등한 생활을 해야 한다고 주장하였다.[15] 주로 여자들의 계몽과 사회 참여, 교육의 필요성을 촉구하는 글과 사례 외에 외국 여자들의 가사, 가정 및 여성단체 활동을 소개했다.<신여자>는 여자에 의해 만들어진 최초의 여성잡지였으나 재정난으로 총 4호로 폐간되었다.[14] 신여자 지는 5호를 예고한 채 4호로 끝났으나 여성 지식인들에게 영향을 주어, 신여성이란 유행어를 만들어내기도 했다. 신여자 지가 폐간된 뒤 김일엽은 일본으로 건너갔고, 남편 이노익은 미국으로 건너갔다.

1921년 1월 폐허 지 제2호에 여성의 지위인식과 해방을 논하는 <먼저 현상을 타파하라>라는 논설이 발표되었다. 이후 김일엽은 화가 나혜석 등과 함께 자유연애론과 신정조론을 외치며 개화기 신여성운동을 주도했다.[7]

신여성지 간행 당시 남편 이노익은 헌신적으로 김일엽을 도와주었다. 그러나 장애인인 중년 남편과의 결혼생활은 김일엽에게 열등감과 결혼생활에 대한 회의감을 안겨주었다. 김일엽은 이혼을 선언하면서 '의족을 한 남편 이노익의 다리가 밤마다 선뜻선뜻하게 공포감을 일으킨다'고 솔직하게 고백하였다. 1921년 이혼 후, 김일엽은 일본으로 건너가 조선의 여성 복식 개량을 주장하는 글을 발표하였고, 복식 개량이 옳으냐 그르냐를 두고 나혜석과 논쟁을 벌였다.

이노익과의 이혼은 성리학자들과 기독교계 인사들로부터 비판을 받는 원인이 되었다.

2. 2. 2. 여성 계몽운동과 강연, 논설 활동

1920년 7월부터 오상순, 염상섭, 김억, 황석우, 나혜석 등과 함께 순수 문예지 「폐허」 동인으로 시, 소설, 수필 등을 발표했으나, 불온선전을 한다는 이유로 폐간되었다.[1] 그해 말, 김일엽은 직접 잡지 창간을 계획하였으나 3·1 운동의 여파로 총독부가 허가를 내주지 않아 실패하였다. 1920년 10월 경성 YMCA 청년회에서 여성교육과 사회문제에 대한 강연을 했으며, 이후 각지를 다니며 사회 문제와 여성문제에 대한 강연을 하였다. 그는 여자 교육의 필요성, 참정권의 필요성, 여자의 사회 참여, 남자와의 동등한 지위 부여를 주장하였다.[1]김일엽은 봉건적인 결혼 제도와 정조관을 거부하는 "자유 연애론"과 "신정조론"을 제창하여,[4] 여성 계몽 운동을 펼쳐 반향을 일으켰다. 여성의 복식 개혁에 관심을 갖고, 동아일보 지상에서 당시 여성들의 일상복이었던 치마저고리의 결점에 대해 의견을 말한 것이 계기가 되어 나혜석과의 사이에 논쟁이 벌어졌다.[10]

2. 2. 3. 문필, 작품 활동 초반

1920년 자신이 주간으로 있던 신여자 1920년 3월호에 소설 〈계시(啓示)〉를, 4월호에 〈어느 소녀(少女)의 사(死)〉를 발표하였다.[16] 1921년 1월 폐허지 2호에 논설 〈먼저 현상을 타파하라〉 등의 글을 발표하였다.[16]같은 해 신민공론의 편집동인이 된 후 〈단장 (斷腸)〉, 〈애욕을 피하여〉, 〈오십전은화(五十錢銀貨)〉 등의 단편 소설을 발표하고, 수필과 평론, 시론 등도 썼다.[16] 시로는 〈추회 (秋懷)〉, 〈이별〉, 〈동생의 죽음〉 등 수십여 편을, 작품으로는 소설에 〈계시〉, 〈사랑〉, 〈자각 (自覺)〉, 〈순애의 죽음〉 등을 발표하였다.[16] 초기의 작품은 여성 해방, 무지한 여성의 계몽에 대한 내용이 대부분이었다.[16]

한편 그는 입센의 인형의 집 한글 번역에도 참여하였다. 번역 참여의 변으로 김일엽은 "만일에 누가 그네들의 잠을 깨워주지 않는다 하면 그네들 중의 남자는 영구히 반성이 없는 헬미대로 있을 것이요 여자는 어느 때까지든지 각성치 않는 노라 그대로 있을 것이니 그 얼마나 우리 인문발달상에 방해가 되겠습니까?"라면서 인형의 집이 양성 모두에게 요청되는 혁명적인 전환임을 강조했다.[16]

2. 2. 4. 개인주의 운동

1921년부터 김일엽은 개인이 중심이 되는 사회, 개인의 가치와 권리가 존중되는 사회가 되어야 한다고 주장했다. 그는 '인생이 개인주의적인 사상에서 다 같이 완성되며, 세계는 한없이 자유롭고 아름답게 될 때를 나는 기대하고 있다. 사람들은 각각 자기의 세계를 창조하고 향락하기 위해서, 남의 생활을 간섭치 않으며 간섭해서도 아니되며 또한 자기의 생명과 인격의 권위를 보존하기 위해서는 남의 생명과 인격도 같이 존중히 여길 때가 올 것을 나는 확신하고 있다.'며 개인의 권리가 존중되는 사회일수록 다른 사람의 권리가 존중되는 사회가 될 수 있음을 강조했다. 그는 다른 사람의 권리를 함부로 침해해서는 안 된다며 개인주의의 확산이 필요하다고 역설하였다.[2]1922년 발표한 단편논설 노라에서 그는 개인주의적인 성향의 여자가 등장하는 것이 곧 사회 발전에 보탬이 된다고 주장했다. '우리 조선 여자 사회에 나타난 노라라는 여성'은 '잠을 깨고 자기의 의식을 분명히 알게 하는 새벽빛이다.'라며 '각성하지 않은 노라는 인문 발달상에 방해가 되고, 그 상태가 지속되면 이 사회는 고만고만한 암흑의 지옥이 된다.'라고 하였다. 이어 '우리 사회에도 무수한 노라가 쏟아져 나오기를 충심으로 바란다'고 하였다. 김원주는 개인주의가 확산되면 사회를 구제하고 불필요하고 부당한 간섭과 편견, 통제에서 사람들을 자유롭게 할 수 있다고 설파하였다.[2]

그러나 김일엽의 개인주의는 이기주의로 받아들여져 당대의 성리학자들에게 비판받았고, 기독교계, 일본 제국주의에 충성하는 것을 미덕으로 여긴 친일파 지도층 등 다양한 계층으로부터 집중적인 공격을 받았다. 그는 자기애와 자아에 대한 확신을 가진 노라가 사회 발전의 초석이 될 것이라고 확신했다. 그는 개인주의가 확산될수록 다른 사람의 생각과 권리도 존중하는 것이 자연스럽게 확산될 것으로 보았다.[2]

2. 2. 5. 여성 해방 운동

1920년 김일엽은 여성 문제의 증진을 위해 여성들이 발행한 한국 최초의 여성 잡지인 《신여자(新女子)》를 창간하였다.[2]김일엽은 여성 해방 운동의 흐름을 반영한 활동에 대해 글을 씀으로써 당시 한국 문학계에 영향을 미쳤다. 수년에 걸쳐, 그녀의 여성 해방에 대한 비판적 에세이, 시, 단편 소설 등은 일제강점기의 억압적인 전통에 맞서 싸우는 내용으로, 《동아일보》, 《조선일보》 등의 한국어 일간 신문과 《개벽》, 《조선문단》을 포함한 문예지에 게재되었다.[1]

2. 2. 6. 실연의 상처와 방황

독일에서 철학을 공부하고 귀국한 청년과 연애 관계가 되었으나, 청년이 금강산에서 수도 생활을 시작하게 되어 헤어졌다. 이를 계기로 김일엽 자신이 불교에 대한 관심을 깊이 갖게 되었다. 1927년에는 한용운과 함께 월간지 『불교』의 주요 기고가가 되었다.[4]2. 2. 7. 자유연애 논쟁과 작품 활동

1919년, 김일엽은 학업을 계속하기 위해 일본으로 건너갔고 1920년 한국으로 돌아왔다. 귀국 후, 여성 문제 증진을 위해 여성들이 발행한 한국 최초의 여성 잡지인 《신여자》(신여자|新女子한국어)를 창간했다.[1]김일엽은 여성 해방 운동의 흐름을 반영한 활동에 대해 글을 씀으로써 당시 한국 문학계에 영향을 미쳤다. 이는 그녀가 《신여자》를 창간하게 된 동기였다. 수년에 걸쳐, 그녀의 여성 해방에 대한 비판적 에세이, 시, 단편 소설 등은 일제강점기의 억압적인 전통에 맞서 싸우는 내용으로, 《동아일보》, 《조선일보》 등의 한국어 일간 신문과 《개벽》, 《조선문단》을 포함한 문예지에 게재되었다.[1]

2. 2. 8. 미스코리아 심사 위원

1931년 5월 한국 최초의 미스코리아 대회 심사위원으로 참여하였다. 1931년 삼천리 잡지에서 주최한 ‘반도의 대표적 려인(麗人) 미쓰 코레아 삼천리 일색(一色)’을 뽑는 사진공모전에 심사위원으로 참여, 최정원 등을 선발하였다.[25] 삼천리 지의 고정 필진이었던 김일엽 역시 심사위원의 한 사람으로 위촉되었다.당시 삼천리사(社)는 “구라파에 전 구라파를 대표하는 아름다운 미인이 있고 각국에도 그러한 모양으로, 우리 반도에도 전 조선을 대표할 려인 한 분을 찾아” 보자며 “고상전아(高尙典雅)하고 아름다운 미모에다가 균제된 체격, 만신(滿身)이 예지와 총명에 찬 듯한 근대적 려인”을 뽑겠다고 광고를 냈다.[25]

삼천리지는 “18세 이상의 조선 여성, 3년 이내의 사진일 것”을 응모 자격 조건으로 걸고, 심사는 '심미계(審美界)의 권위'를 지닌 이광수, 염상섭, 김억, 안석주, 이승만(李承萬), 허영숙, 나혜석, 김원주, 최승희 등을 선정했다.[25] 1931년 10월 그는 삼천리사 주최 미스코리아 선발 대회 심사위원의 한 사람으로 총 326명의 응모 사진 중 특선 1명 포함해 14명의 입상자를 선정해 발표하였다.[25] 그러나 불교에 입문을 결심한 그는 이후의 미스코리아 심사 위촉식에는 불참하게 된다.

2. 3. 불교에 귀의, 승려 생활

김일엽은 감리교 목사의 딸로 태어나 대한제국 북부 지방에서 성장했으며, 한국 문학의 현대 문학가이자 불교, 페미니스트 사상가, 운동가였다. 십 대 시절 부모를 모두 여읜 후 기독교 신앙에 회의를 품고, 일본 유학 후 귀국하여 1920년 한국 최초의 여성 잡지인 《신여자》를 창간했다. 일제강점기의 억압적인 전통에 맞서 여성 해방을 주장하는 글을 발표하며 문학계에 영향을 주었다.독일에서 철학을 공부하고 귀국한 청년과의 연애가 금강산에서의 수도 생활로 끝나면서, 김일엽은 불교에 깊은 관심을 갖게 되었다. 1927년에는 한용운과 함께 월간지 『불교』의 주요 기고가로 활동하기도 했다.

1933년 수덕사에서 출가하여 비구니가 되었고,[4] 1935년부터는 수덕사에 머물며 여생을 보냈다. 비구니가 된 후에는 이전의 여성 해방 사상에서 벗어난 모습을 보였다.[4]

2. 3. 1. 출가 직후

1933년 가을, 김일엽은 예산군 덕산면 수덕사에서 불자로 생활하다 승려가 되었다. 전 남편 하윤실, 동아일보 기자 이관수, 친구 나혜석과 허정숙 등이 만류했지만, 금강산 서봉암에서 비구니 이성혜의 상좌로 삭발하고 출가했다.[2] 이때 법명은 자신의 필명 '일엽'을 그대로 사용했다. 나혜석은 김일엽이 현실의 고통을 이겨내지 못하고 도피한다고 비판했고, 허정숙도 만류했다. 한때 연인이었던 이광수도 처음에는 반대했지만 결국 설득하지 못했다. 출가 직전, 김일엽은 남동생 김진범과 편지를 주고받으며 계모와의 불화에 통곡하며 망설이기도 했다.출가 후인 1932년부터 김일엽의 작품 경향은 불교적 가치관을 드러내는 방향으로 변화했다. 1932년 한 해 동안 「청춘」, 「행로난」, 「모든 꽃을 다」, 「님의 손길」, 「귀의」, 「낙화」, 「낙화유수」, 「세존」, 「가을」, 「만학」, 「경대앞에서」, 「단념」, 「풍속」, 「무제」 등의 시를 『불교』, 「불교지」, 「신여성지」등에 발표했다. 1933년에는 「나의 노래」, 「금입새 하나」, 「봄은 왔다-그러나 이 강산에만」, 「시계소리를 들으면서」, 「어린 봄」, 「시계추를 쳐다보며」 등을 발표했다.

2. 3. 2. 승려 생활 초반

1933년 9월 수덕사 견성암에서 만공의 상좌가 되었다.[7] 만공 선사는 '글 또한 망상의 근원'이라 가르쳤고, 김일엽은 이 가르침에 따라 절필했다. 30여 년이 지난 뒤에야 《어느 수도인의 회상》(1960년), 《청춘을 불사르고》(1962년) 등 수상록을 펴내어 세인의 관심을 끌었다.[7]1934년 만공으로부터 하엽당 백련도엽 비구니(荷葉堂 白蓮道葉 比丘尼, 일엽이 연꽃처럼 되고, 그 성품 또한 백련과 같으니 도를 이루는 비구니가 되었도다)라는 당호와 도호를 받았다.[26] 이때부터 불교명은 하엽, 도호는 하엽당, 백련도엽이라 하였다. 그 뒤 직지사에 머무르다가 서봉암, 마하연에 있다가 1935년 경성부 안국동 불교여자선학원에서 수학하고 다시 수덕사로 돌아왔다.

승려가 된 뒤에도 나혜석 등과 꾸준히 연락하였다. 다른 여성운동가들은 그가 보다 강하게 저항하지 않음을 탓하였다. 허정숙은 그가 현실을 도피할 목적으로 승려가 되었다며 비판하였다. 나혜석은 그가 현실도피성 목적으로 승려가 되었다고 하면서도 그와 가깝게 지냈다.

승려 생활 초반, 김일엽에 대한 관심이 집중되면서 가십성 기사가 떴다. '김일엽 여사의 동냥승'(삼천리, 1935년 1월), '법당에서 참선으로 청춘을 잊는 김일엽 여사(가인 독수공방기)'(삼천리, 1935년 8월) 등이 있는데, 대개 입산수도를 결심하기까지의 사정을 소개하고 있다.[26] 그러나 그는 서서히 잊혀져 갔다.

2. 3. 3. 승려 생활

1935년 정조취미론을 주장하며 남성들의 이중적인 성 관점을 비판하던 나혜석이 여론의 질타를 받고 수덕사를 찾아왔을 때, 김일엽은 나혜석에게 불교 승려로 출가할 것을 권했다.[10] 나혜석은 이혼의 아픔을 안고 김일엽이 있는 수덕사로 왔으나, 몸과 마음이 지쳐있던 탓에 두 사람의 대화는 평행선을 달렸다.[10] 김일엽은 나혜석의 간청으로 만공선사와의 면담을 주선했지만, 나혜석은 "임자는 중노릇을 할 사람이 아니야"라는 이유로 거절당했다.[10]나혜석이 '중 시켜 달라'고 시위하던 중, 김일엽이 일본 유학 시절 낳은 아들 김태신이 수덕여관으로 찾아왔다.[10] 김일엽은 모정에 목말라 있는 아들에게 "나를 어머니라 부르지 말고 스님이라 불러라"라고 냉정하게 말했다.[10] 이를 본 나혜석은 김일엽의 냉정함에 놀라면서도, 모정에 굶주린 소년에게 연민을 느꼈다. 김일엽은 나혜석에게 승려가 되라고 권했지만, 나혜석이 자녀들을 그리워하는 모습을 보고는 나혜석이 스님이 될 수 없으리라 생각했다.

김일엽은 1933년에 출가하여 수덕사의 비구니가 되었고,[4] 1935년에 수덕사로 옮겨 사망할 때까지 그곳에서 거주했다. 비구니가 된 후에는 여성 해방 사상에서 벗어났다.

2. 4. 생애 후반

김일엽은 1933년 수덕사로 출가하여 비구니가 되었고, 1935년부터 수덕사에서 여생을 보냈다.[4] 출가 후에는 여성 해방 사상에서 벗어난 모습을 보였다.1920년대 김일엽은 봉건적인 결혼 제도와 정조관을 거부하는 "자유 연애론"과 "신정조론"을 제창하며 여성 계몽 운동을 펼쳐 큰 반향을 일으켰다.[4] 동아일보 지면을 통해 나혜석과 여성 복식 개혁에 대한 논쟁을 벌이기도 했다.

1921년 일본 유학 중 일본인 오타 세이조를 만나 1922년 아들을 낳았지만, 결혼으로 이어지지는 않았다. 이후 독일에서 철학을 공부하고 귀국한 청년과 연애를 하기도 했으나, 청년이 금강산에서 수도 생활을 시작하면서 헤어졌다. 이러한 경험은 김일엽이 불교에 관심을 갖는 계기가 되었다. 1927년에는 한용운과 함께 월간지 『불교』의 주요 기고가로 활동했다.

1971년, 김일엽은 76세로 수덕사에서 사망했다.

2. 4. 1. 포교, 불교사회 운동

1945년 광복 이후에는 외부 출입을 줄이고 충남 예산 수덕사에서 수도와 법문에 전념하다가 1960년대에 가서야 수필집과 시집을 펴냈다. 1961년까지 수덕사에 머물며 설법과 포교 활동을 하였다. 그러나 그는 설법과 포교, 보살들의 시주에만 의존하지 않고 직접 사찰 근처의 땅을 개간하고, 밭을 가꾸어 농사를 짓기도 했다.[27]1962년 김일엽이 펴낸 책 ‘청춘을 불사르고’는 당시 일대 파란을 일으켜 수많은 여성들이 불가에 귀의하는 계기가 되기도 했다. 김지미 등 당대의 유명인사들이 김일엽 스님을 좇아 가르침을 받았다.[27] 수덕사 주지를 지낸 승려 옹산(翁山)은 “나도 김일엽 스님의 책을 읽은 뒤 경북 김천의 집을 떠나 충남 예산의 수덕사로 출가했다."라고 회고했다.[27]

2. 4. 2. 수덕사의 여승

1960년부터 김일엽은 수덕사 견성암에서 환희대로 거처를 옮겨 생활하였다. 1966년 자서전 청춘을 불사르고를 출간할 무렵, 김문응 작사, 한동훈 작곡의 노래 수덕사의 여승이 발표되었다. 가수 송춘희가 부른 이 노래는 당시 유행가로 크게 인기를 얻었으나, 노래가 수덕사에 있던 김일엽을 연상시킨다는 이유로 일부 승려들이 가사 내용을 바꾸라며 항의하기도 했다.[4]한때 수덕사 근처에 송춘희 노래비가 세워졌다가 며칠 만에 승려들에 의해 쓰러진 적도 있었다고 한다.

김일엽은 불교의 사회화와 대중화를 위해 노력하며, 불교 작품과 불교 전설, 민담 등을 수집하고 홍보하는 활동을 하였다. 비구니 생활기금과 비구니 총림 건립을 목적으로 1억원 기금을 마련하고자 1967년 초부터 옛 친구 춘원 이광수의 '이차돈의 사'를 포교법극으로 각색, 1967년 8월 대한민국은 물론 세계 최초로 여승들만 참여한 불교연극을 서울 명동 국립극장에서 상연하기도 하였다. 이때 마련한 기금은 수덕사 견성암 건립기금과 비구니승려들 양성 후원금으로 충당되었다. 이는 비 신자들에게도 크게 호응을 얻었고, 불교 작품의 활발한 등장과 승려 문인들의 활동에 자극을 주어 1970년대의 불교 연극, 불교 영화 등이 나오는 계기를 마련하였다.

2. 4. 3. 최후

1970년부터 일체의 약을 거부하고 수덕사에서 참선에 정진하였다.[28] 1970년 11월 병세가 악화되어 견성암으로 내려와 여생을 보냈다. 1971년 2월 1일 예산군 수덕사 견성암 별실에서 향년 76세로 사망하였다.[29]3. 사상과 신념

김일엽은 감리교 목사의 딸로 태어났지만, 어린 시절 가족의 죽음을 겪으며 기독교 신앙에 회의를 품었다. 1922년 기독교와 결별하고, 여성을 남성의 소모품이나 장식물로 보는 이분법적 기독교 신화에 저항했다.[10]

그는 여성 해방을 주장하며, 여자들이 부당한 대우를 받는 이유로 여자들의 무지함을 들었다. 이를 극복하기 위해 여자에게도 교육 기회를 부여하고, 언론과 잡지를 통한 여성 계몽이 필요하다고 보았다. 1920년 여성잡지 『신여자』를 창간하여 여자 교육의 중요성과 사회활동 참여를 역설했다.[1] 동아일보에 '여자 교육의 필요'를 기고하고, '부인 의복 개량 문제'로 나혜석과 논쟁을 벌이기도 했다.[33]

김일엽은 자유연애론과 함께 신정조론을 주장했다. 여성에게만 강요되는 육체적 정조가 아닌, 연인이나 남편에게 지키는 정신적 정조가 중요하다고 보았다.[30] 혼전 순결보다 연애와 결혼 중 상대방에 대한 신의를 지키는 것이 중요하며, 사랑하는 순간에 충실해야 한다고 주장했다. 1924년 발표한 신정조론에서 '남녀가 서로 사랑을 나누었다는 것이 문제될 것은 없다. 정신적으로, 남성이라는 그림자가 완전히 사라져버린 여인이라면 언제나 처녀로 재생할 수 있는 것이다.'라고 하였다. 그러나 여성에게만 정조를 요구하는 것에 대한 항거를 넘어 ‘이것저것 맛 좀 보자’는 주장은 ‘애욕의 순례자’라는 비난을 받기도 했다.

김일엽은 1920년대 개인주의를 옹호하며 개인의 권리와 자유가 사회나 조직보다 우선해야 한다고 주장했다. 개인의 권리는 천부인권으로 타인에게 피해를 주지 않는 한 침해될 수 없다고 보았다. 개인주의가 확산될수록 타인의 생각과 권리도 존중하는 것이 자연스럽게 확산될 것이라고 전망했다. 입센의 인형의 집 주인공 노라를 높이 평가하며, 1922년 발표한 단편논설 노라(1922)에서 개인주의적 성향의 여성이 사회 발전에 기여한다고 주장했다.

김일엽은 여성의 사회적 활동을 제약하는 복식 개혁을 주장하며, 옷이 갖추어야 할 조건으로 위생, 예의, 자태를 들었다. 대한민국 여성 의복에서 허리띠로 가슴을 동여매는 것을 비판하고, 서구 여성들처럼 가슴을 드러내는 것이 건강에 좋다고 주장했다.[31] 자신이 직접 고안한 개량복을 착용하고, 나혜석과 논쟁을 벌이기도 했다.

그는 자유 연애를 지지하며 봉건적 가부장제하의 여성 정절 이데올로기를 공격했다.[31] "연애란 감정이기 때문에 이지적으로 말할 수 없으며, 사랑 없이는 살아갈 수 없는 동물인데, 마음에 드는 이가 나타나면 모든 사랑이 그리로 쏠리게 되는 것"이라 보았다.[32] 연애와 결혼은 감정이 중요하므로 금전 문제나 거래가 있어서는 안 된다고 주장했다. 진정한 사랑은 조건 없이 서로 좋아야 하며, 성교는 필수적인 것이라고 보았다.

김일엽은 사랑과 성에 대해 자유롭게 해방되어야 한다고 주장하며, 청소년들의 자유로운 연애와 성관계를 허용해야 한다고 주장했다.[31] 소설, 칼럼 등을 통해 사랑을 적극적으로 예찬하고 자유로운 연애와 성 해방을 주장했다. 육체적 정조론에 대해 정신적 신정조론을 주장하여 당시 사회에 큰 충격을 주었다.[31]

3. 1. 여성 계몽론

그는 여자들이 부당한 대우를 받는 이유로 여자들의 무지함을 들었다.[1] 그리고 그 대안으로 여자에게도 교육 기회를 부여해야 한다고 주장하며, 여자 교육의 필요성을 강조하였다.[1] 또한 언론과 잡지를 통한 여성 계몽도 필요하다고 생각했다. 1920년부터는 여성잡지 『신여자』를 창간하여 여자 교육의 중요성과 여자들의 사회활동 참여를 역설하였다.[1]

동아일보에는 '여자 교육의 필요' 등을 기고했고, '부인 의복 개량 문제'로 다른 여성 운동가인 나혜석과 논쟁을 벌이기도 했다.[1] 매일신보와 동아일보의 기자, 동아일보 논설위원, 그리고 기타 잡지들에 발표한 논설과 칼럼, 강연 등을 통해 여성의 자각과 해방을 주장했다.[1]

3. 2. 기독교 신화에 저항

김일엽은 감리교 목사의 딸이었으나 12세에 동생이 죽고 연이어 동생들과 어머니, 아버지마저 사망하자 기독교의 종교관에 회의를 품게 되었다. 유교와 성리학 만큼이나 폐쇄적이고 배타적인 사상으로 인식하게 되자 1922년 기독교와 결별하였다.[10] 그는 여성은 남성을 위한 소모품이나 장식물이 아니라고 주장하며, '여성은 어머니 아니면 창녀'라는 이분법적 기독교 신화에 반기를 든 용기 있는 행동가였다는 평가를 받았다.[10]3. 3. 신 정조론

김일엽은 자유연애론과 함께 정조는 연인이나 남편에게 지키는 정조가 진정한 정조라는 신정조론을 주장하였다. 그는 여성에게만 강요되는 육체의 정조를 부정하고 정신의 정조가 중요함을 강조했다.[30]그는 혼전 혹은 연애 전의 순결은 중요한 것이 아니며, 연애와 결혼할 동안 상대방에 대한 지조를 지키는 것이 중요하다고 주장했다. 신정조론에서 그는 '남녀가 서로 사랑을 나누었다는 것이 문제될 것은 없다. 정신적으로, 남성이라는 그림자가 완전히 사라져버린 여인이라면 언제나 처녀로 재생할 수 있는 것이다. 그런 여인을 인정할 수 있는 남자라야 새로운 삶, 새 생활을 창조할 수 있다는 것을 강조하는 여인, 그것이 바로 나다.'라고 하였다.

김일엽은 육체의 정조가 아닌 정신의 정조를 강조했다. 정신의 정조란 육체의 정조로서 남녀관계를 규정해온 봉건적인 틀에서는 벗어난 것이지만 정조관념 자체는 인정하였다.[30] 매 순간 대상에 충실할 것, 그것이 정조라고, 지켜야 할 어떤 것이라고 강제하고 있는 것이다.[30]

그는 사랑하는 그 순간이 중요한 것이며 남녀가 나누는 정신적, 육체적 사랑을 순결 또는 정조라는 기준, 잣대로 재단하는 것은 무의미하다고 하였다. 1920년대에 그는 강연활동과 사회 활동, 신문 발표 등을 통해 육체적 순결보다 정신적 순결이 더 중요하다는 주장을 하였다. 1924년 그는 정조는 육체가 아닌 정신에 있다는 ‘신정조론’을 주장하였다. 또한 여자에게만 정조와 순결을 요구하는 것은 부당하다며 저항하였다. 1924년 신(新)정조론을 주창한 김일엽은 정조에 대해 ‘사랑을 떠나서는 타 일방에서 구할 수 없는 본능적 감정[22]'이라며 결혼 여부, 순결 여부 보다 연애, 결혼 중에 상대방에 대한 신의를 지키는 것이 소중하다고 하였다.

그러나 여성에게만 정조를 요구하는 것이 부당하다는 항거를 넘어 여성도 ‘이것저것 맛 좀 보자’는 주장은, ‘애욕의 순례자’라는 비난을 여성들에게서 듣기도 했다.

3. 4. 여성 해방론

김일엽은 여자들이 부당한 대우를 받는 이유로 여자들의 무지함을 들었다. 그리고 그 대안으로 여자에게도 교육 기회를 부여하고 여자 교육의 필요성을 주장하였다. 또한 언론과 잡지를 통한 여성 계몽도 필요하다고 하였다. 1920년부터 여성잡지 『신여자』를 창간하여 여자 교육의 중요성과 여자들의 사회활동 참여 등을 역설하였다.동아일보에 '여자 교육의 필요' 등을 게재하고, '부인 의복 개량 문제'로 나혜석과 논쟁을 벌이기도 했다.[33] 매일신보와 동아일보의 기자, 동아일보 논설위원, 기타 잡지들에 발표한 논설, 칼럼, 강연 등을 통해 여성의 자각과 해방을 주장했다. 김원주, 나혜석, 김명순 등은 동경 유학 시절 서구의 자유주의와 개인주의 사상 수용, 낭만적 사랑이야기를 담은 고전 소설 탐독, 일본의 여성 선각자 목격, 조혼으로 인한 조선인 남자 유학생들과의 연애 등 공통된 경험을 하였다.[33]

이러한 유학 시절의 경험을 통해 그들은 신여성으로서의 개성과 인격을 가진 존재임을 자각하게 되었고, 자신들을 포함한 여성이 봉건적 유습에서 해방되기 위해 자유 연애를 옹호해야 한다고 주장했다.[33]

김일엽은 여성 해방 운동 관련 글을 통해 한국 문학계에 영향을 미쳤으며, 이것이 그녀가 《신여자》를 창간하게 된 동기였다. 그녀는 일제강점기의 억압적인 전통에 맞서 여성 해방에 대한 비판적 에세이, 시, 단편 소설 등을 《동아일보》, 《조선일보》 등의 한국어 일간 신문과 《개벽》, 《조선문단》을 포함한 문예지에 게재하였다.[1]

3. 5. 개인주의론

그는한국어 1920년대에 개인주의를 제창, 옹호하였다. 개인의 권리와 자유가 사회나 조직보다 더 우선시되어야 한다고 하였다. 개인의 권리는 천부인권으로 타인에게 피해를 끼치지 않는다면 함부로 침해해서는 안되는 신성불가침의 권리라 하였다.인생이 개인주의적인 사상에서 다 같이 완성되며, 세계는 한없이 자유롭고 아름답게 될 때를 나는 기대하고 있다. 사람들은 각각 자기의 세계를 창조하고 향락하기 위해서, 남의 생활을 간섭치 않으며 간섭해서도 아니되며 또한 자기의 생명과 인격의 권위를 보존하기 위해서는 남의 생명과 인격도 같이 존중히 여길 때가 올 것을 나는 확신하고 있다.한국어

그는 개인주의가 확산될 수록 다른 사람의 생각과 권리도 존중하는 것이 자연스럽게 확산될 것이라고 전망하였다.

그는 일본 유학 시절 읽은 입센의 인형의 집의 주인공인 노라를 높이 평가했다. 그는 가정과 남자로부터 독립하고 스스로 자립하는 주인공 노라의 자립하는 여성상을 특히 높이 샀다. 1922년 발표한 단편논설 노라(1922)에서는 인형의 집의 주인공 노라를 평하면서, 개인주의적인 성향의 여자의 등장이 곧 사회의 발전에 보탬이 된다고 하였다. '우리 조선 여자 사회에 나타난 노라라는 여성'은 '잠을 깨고 자기의 의식을 분명히 알게 하는 새벽빛이다.'라며 '각성하지 않은 노라는 인문 발달상에 방해가 되고, 그 상태가 지속되면 이 사회는 고만고만한 암흑의 지옥이 된다.'한국어라고 보았다.

'우리 사회에도 무수한 노라가 쏟아져 나오기를 충심으로 바란다'한국어고 하였다. 그는 자기애와 자아에 대한 확신을 가진 노라가 사회 발전의 초석이 될 것이라 하였다.

그는 개인주의를 적극 옹호하였다. 그는 개인주의가 확산될 수록 남의 권리도 존중받게 될 것임을 역설했다. 어느 강연에서 그는 '자기의 생명 가운데 남의 생명을 발견하며, 남의 인격 가운데 나의 인격의 존엄성을 보게 되는 거인적인 개인주의의 시대가 올 것을 믿는다'한국어고 확신하였다.

그는 천부인권설을 받아들여 유교의 수직적, 위계질서적 인간관계를 부정, 비판했다. 사회나 조직보다 개인의 권리가 더 소중하며 어떤것도 개인의 권리를 함부로 침해해서는 안 된다는 주장은 성리학자들과 남자 지식인들, 조선총독부나 친일파, 독립운동가에 이르는 다양한 계층의 반감을 불러왔다.

3. 6. 복식 개혁론

김일엽은 여성의 사회적 활동을 크게 제약하는 복식 개혁을 주장했다. 그는 옷이 갖추어야 할 3대 조건으로 위생, 예의, 자태를 든 후 대한민국 여성의 의복에서 허리나 허리띠로 가슴을 겹겹이 동여매는 것을 비판하면서, 서구 여성들이 건강한 이유를 “가슴을 동여매지 않고 젖퉁이와 허리를 벌겋게 드러내고 다니기 때문”이라고 하였다.[31]김일엽은 자신이 직접 고안한 개량복 만드는 법을 상세히 설명하고 몸소 이를 착용하였다. 이에 대해 나혜석은 옷을 헐렁하게 입으면 되지 않느냐며 반론을 제기하기도 했다. 이 과정에서 김일엽은 금기시되던 여성의 가슴, 젖퉁이라는 단어를 과감하게 사용하여 남자 지식인들과 유교 성리학자들로부터 사회를 타락시키려 한다는 비난을 받았다.

3. 7. 자유 연애론

김일엽은 자유 연애를 지지하며 봉건적 가부장제하의 여성 정절 이데올로기를 공격하였다.[31] 그는 "연애란 감정이기 때문에 이지적으로 말할 수 없을 뿐더러 사람은 언제나 사랑 없이는 살아갈 수 없는 동물인데 그 사랑의 대상을 두루 찾다가 마음에 드는 이가 나서면 모든 사랑이 그리로 쏠리게 되는 것"이라 보았다.[32] 또한 연애와 결혼은 사람의 감정이 중요한 것이므로 금전 문제나 거래가 있어서는 안 된다고 주장하였다.그의 '신정조론'은 여성에게만 정절을 강요하는 차별적인 성 윤리에 대한 남성 투쟁의 차원을 넘어섰다. 그는 '재래의 모든 제도와 전통과 관념에서 멀리 떠나 생명에 대한 청신한 의미를 환기코저 하는 우리에게는 무엇보다도 먼저 우리들의 인격과 개성을 무시하는 재래의 성도덕에 대하여 열렬히 반항하지 않을 수 없습니다… 정조는 결코 도덕도 아니오, 단지 사랑을 백열화시키는 연애의식과 같이 고정한 것이 아니라 유동하는 관념으로 항상 새로울 것입니다…'[31]라고 하면서, 불륜도 하나의 취향이라 하였다. 다만 그는 정조를 부정하지는 않고 연인과 남편이 있을 때는 지켜야 된다는 절충적 입장을 보였다.

그는 진정한 사랑은 조건과 대가가 없이 남자와 여자가 서로 좋아야 하는 것이라 하였다. 그 과정에서 성교는 필수적인 것으로 규정지었다. 김일엽은 여성은 어머니 아니면 창녀라는 이분법적 시각에 저항하였다.[10] 그녀의 '자유연애론' 및 '신정조론'은 사회로부터의 이목이나 전통적인 윤리의식을 철저히 부정한 오직 '나'를 위한 의지의 발로이며, 또 그 이론을 직접 실천했다는 점에서 사회규범에 대한 정면 공격이었다.[31] 그는 다른 사람에게 피해를 주지 않는 한 자유로운 연애를 할 수 있어야 된다는 주장을 펼쳤다.

김원주, 나혜석 그리고 김명순 등으로 대표되는 부류의 신여성은 동경 유학 시절 서구의 자유주의와 개인주의 사상을 수용하고, 낭만적 사랑 이야기를 담은 고전 소설을 읽고, 일본의 여성 선각자를 보았으며, 조혼으로 인해 대부분 기혼이었던 조선인 남자 유학생들과 연애를 하는 공통된 경험을 했다.[33] 이러한 유학 시절의 경험을 통해 그들은 신여성으로서의 개성과 인격을 가진 존재임을 자각하게 되었고, 자신들을 포함한 여성이 봉건적 유습에서 해방되기 위해 자유 연애를 옹호해야 한다고 주장하기에 이르렀다.[33]

3. 8. 성 해방론

김원주는 '나의 정조관'에서 순결의 무의미함을 주장했다. 그는 사랑과 성에 대해서 자유롭게 해방되어야 한다고 주장하였다. 청년, 사춘기 청소년들의 자유로운 연애와 성관계를 허용할 것을 공공연히 주장하였다.[31]일체 생명은 사랑에서 우러나는 서로 돌보아지고 유대되는 힘과 섹스로 생산되는 번식력이 없다면 현실인 육체적 생명은 자멸할 것이다. 사랑과 섹스로 살아가는 것이 생명이지만 삶이 있기 전의 생명을 주제로 삼아 사랑과 섹스를 잘 조리하는데 따라 생명적 생활과 비생명적 생활을 하게 되는 것이다… 나는 사랑의 상징은 꽃이라고 생각한다. 꽃은 극히 착하고 가장 부드럽다. 또한 너그럽다. 그리하여 꽃의 세계에서는 쏘는 벌이나 썩히는 쇠파리까지 웃으며 맞아들인다. 그보다 더 힘이 세고 너그럽고 아름다운 것은 사랑이다. 그러니 가장 감수성이 부하고 열정이 왕성한 사춘기 청년 남녀의 일을 누가 시비할 수 있을 것인가!?한국어[31]

그는 소설, 작품, 칼럼 등을 통해 사랑에 대한 적극적인 예찬을 하고, 자유로운 연애와 성에 대한 해방을 주장하였다. 또한 육체적 정조론에 대해 정신적 신정조론을 주장함으로써 당시 사회에 하나의 성 혁명이라 할 만큼 진보적인 주장을 펼쳐 당시 사회에 충격을 주었다.[31]

4. 작품 목록

김일엽은 12세 때 〈동생의 죽음〉이라는 신체시를 썼고, 이화학당 시절 '이문회'(梨文會) 활동을 했다. 폐허지 2호에 '먼저 현상(現象)을 타파하라' 등의 글을 발표했다. 초기 작품에는 남녀 간의 연애, 이성에 대한 그리움이 담겨 있었으나, 불교에 귀의하면서 선시(禪詩)들도 등장하였다.

1920년부터 계시, 어느 소녀의 사 등의 단편 소설과 시, 수필을 창작하였다. 초기의 시 작품들은 대체로 7‧5조, 4‧4조의 창가 형태에 계몽적 성격을 담고 있으며, 중반기 작품인 짝사랑, 그대여 웃어주소서 등에서는 사랑과 고뇌의 절규를 노래하고 있다. 1928년 속세에 환멸을 느끼고 입산한 이후에는 불교적 색채의 사념적인 작품들이 많다. 만년에는 오도송(悟道頌), 절구 등에서 특정 현상이나 형식에 집착하지 않고 사물, 중생을 자신과 하나로 보는 미학을 보여주었다.

4. 1. 저서

- 《희생》(1928)

- 《어느 수도인의 회상》(1960); 영역, Jin Y. Park, trans. ''

- 《청춘을 불사르고》(1962)

- 《사랑이 무엇이더뇨》(1965)

- 《당신은 나에게 무엇이 되었삽기에》(1975, 시집)

- 《수덕사의 노을》(1977)

- 《꽃이 지면 눈이 시려라》(1985)

- 《당신은 나에게 무엇이 되었삽기에》(1997, 시집)

- 《일엽선문》(2000)

- 《김일엽 산문집》

생전에 출간한 저서로는 《어느 수도인의 회상》, 《청춘을 불사르고》, 《행복과 불행의 갈피에서》 등이 있고, 사후에 출간된 미발표작과 유고 등으로는 《미래세가 다하고 남도록》, 《수덕사의 노을》, 《당신은 나에게 무엇이 되었삽기에》 등이 있다.

4. 2. 소설

김일엽은 주로 단편 소설을 썼다. 1920년부터 《계시》(1920), 《어느 소녀의 사》(1920) 등의 단편 소설들을 발표하였다. 소설 작품에서는 여성의 해방과 자각을 주된 내용으로 다루고 있다. 1928년 속세에 환멸을 느끼고 입산한 이후에는 불교적 색채의 사념적인 작품들이 많다.| 제목 | 발표 연도 |

|---|---|

| 계시 (啓示) | 1920년 |

| 나는 가오: 애연애화 | 1920년 |

| 어느 소녀의 사 | 1920년 |

| 혜원 | 1921년 |

| 순애의 죽음 | 1926년 |

| 자각 | 1926년 |

| 사랑 | 1926년 |

| 단장 | 1927년 |

| 영지 | 1928년 |

| 희생 | 1929년 |

| 헤로인 | 1929년 |

| 파랑새로 화환 두 청춘 | 1929년 |

| 자비 | 1932년 |

| 애욕을 피하여 | 1932년 |

| 50전 은화 | 1933년 |

4. 3. 수필

김일엽은 12세 때 〈동생의 죽음〉이라는 신체시를 썼고 이화학당 시절 '이문회'(梨文會) 활동을 했다. 1920년부터 '계시'(1920), '어느 소녀의 사'(1920) 등의 단편소설과 시, 수필도 창작하였다. 1928년 불교에 귀의한 이후에는 불교적 색채의 사념적인 작품들이 많다. 수필 불도를 닦으며는 입적 내력과 불교적 깨달음이 깊이 아로새겨져 있다.| 제목 | 출판 연도 |

|---|---|

| 《어느 수도인의 회상》 | 1960년 |

| 《청춘을 불사르고》 | 1962년 |

| 《행복과 불행의 갈피에서》 | 1964년 |

| 《미래세가 다하고 남도록》 (2권) | 1974년 |

| 《수덕사의 노을》 | 1976년 |

| 《청춘을 영원하게》 | 1977년 |

| 《꽃이 지면 눈이 시려라》 | 1985년 |

| 《두고간 정》 | 1990년 |

| 《당신은 나에게 무엇이 되었삽기에》 | 1997년 |

| 《일엽선문》 | 2001년 |

5. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 아버지 | 김용겸(金用兼, 1868년 - 1913년) | |

| 어머니 | 이말대(李馬大, 1873년 - 1900년) | |

| 여동생 | 김인주(? - 1907년) | |

| 남동생 | 요절 | |

| 남동생 | 김진범(金鎭範) | |

| 여동생 | 김진숙 | |

| 계모 | 한은총(韓恩寵) | |

| 의붓 동생 | 정일형(鄭一亨, 1904년 ~ 1982년) | 정치인 |

| 의붓 올케 | 이태영(李兌榮, 1914년 ~ 1998년) | 변호사 |

| 의붓 동생 | 정신형 | |

| 남편 | 이노익(李魯益) | 1921년 이혼 |

| 정인 | 오오타 세이죠(太田淸長, ? - 1970년) | |

| 아들 | 김태신(1922년 9월 - 2014년 12월 25일) | 법명 일당(日堂), 불교승려, 화가 |

| 인척 | 이윤영 | 외가쪽 인척. 이윤영의 처 이말대와 김일엽의 어머니 이말대는 동명이인. |

6. 평가와 비판

한국 근대문학 초기에 여성으로서 대담한 사회활동과 작품활동을 통해 오랫동안 폐쇄된 규범 속에 묻혀 있어야 했던 한국 여성들의 사회 진출과 문학 활동 참여의 길을 열었다는 점은 높이 평가받을 만하다.[7]

'사랑에 실패하고 입산한 글 잘 쓰는 비구니'라는 이미지에 가려 구도자적 삶에 대한 평가가 소홀했다는 평이 있다.[7] '성해방론을 누구보다도 부르짖었고, 여성문학에 있어 로만티시즘을 정확하게 걸어간 사람도 없다'는 평가도 있다.

1907년 김일엽의 동생이 죽었을 때 12세에 지은 시 <동생의 죽음>은 최남선이 지은 순 한글 국문체시 <해에게서 소년에게>(1908년)보다 1년 앞서 쓰여진 국문 자유시라는 점이 알려지면서 문학사의 새로운 평가로 주목받기도 하였다.

김일엽은 《신여자》의 발간을 물질적으로 후원해 준 남편과 이혼한 뒤 남성 편력을 거쳐 출가하였다.[34] 이 역시 비판의 도마에 오르기도 했다.

한편 김일엽의 문학적 특성은 예술성보다도 주제에 비중을 두고 있기 때문에 작품 자체는 그다지 높이 평가할 만한 것은 못 된다는 비판도 있다.

7. 기타

아들 김태신은 일본에서 화가로 활동했고, 제주도 출신 한국인 여자와 만나 결혼하여 자녀를 두었으나 1988년 미국 뉴욕에서 승려가 되었다.[7] 김일엽은 비구니로서는 유일하게 만공 선사의 법을 직접 전수받았다.[7]

참조

[1]

웹사이트

Buddhist nun Iryŏp (Il-yeop)

http://www.buddhistc[...]

[2]

논문

Kim Iryŏp's Existential Buddhism

https://philarchive.[...]

2016-07

[3]

웹사이트

〈朝鮮近代史の中の苦闘する女性たち〉女性雑誌編集者・金一葉

http://www1.korea-np[...]

朝鮮新報

2022-12-29

[4]

웹사이트

開花期の新女性として…韓国仏教の尼として

https://www.donga.co[...]

東亜日報

2022-12-30

[5]

웹사이트

原作者・金泰伸師のプロフィール

http://www.kaasantoy[...]

「母さんと呼ぶな」映画製作株式会社

2022-12-31

[6]

웹사이트

お母さんと呼ぶな上巻

https://www.amazon.c[...]

amazon

2022-12-30

[7]

뉴스

'[출판] 일엽스님 禪文集 다시 본다…30주기 맞아 재발간'

http://news.donga.co[...]

동아일보

2001-01-29

[8]

문서

정치인 정일형의 어머니이다.

[9]

서적

한국 문학과 개인성

소명출판

2008

[10]

뉴스

수덕여관 손님, 나혜석과 김일엽

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2005-08-17

[11]

뉴스

1920년 여성잡지 창간해 여성해방 외친뒤 비구니 삶

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2008-09-05

[12]

서적

한국 문학과 개인성

소명출판

2008

[13]

서적

한국근대여성문학사론

소명출판

2002

[14]

서적

한국 여성문학 연구의 현황과 전망

소명출판

2008

[15]

서적

한국근대여성문학사론

소명출판

2002

[16]

서적

한국 여성문학 연구의 현황과 전망

소명출판

2008

[17]

뉴스

'[한국의 여성운동가들2] 성, 그 억압된 금기에 도전했던 여자'

http://www.kdlpnews.[...]

[18]

뉴스

수덕여관 손님, 나혜석과 김일엽

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2008-09-05

[19]

서적

한국 여성문학 연구의 현황과 전망

소명출판

2008

[20]

간행물

역사비평:1994년 여름호

역사비평사

1994

[21]

서적

식민지기 문학과 근대성

소명출판

2008

[22]

뉴스

"[인문사회] '연애의 시대'…"모던뽀이-모던껄 얼마나 진화했나""

http://news.donga.co[...]

동아일보

2003-11-17

[23]

뉴스

동아일보 1926년 2월 24일자 5면, 사회면

동아일보

1926-02-24

[24]

간행물

'남편의 재옥과 망명중 처의 수절 문제'

삼천리

1930-11

[25]

뉴스

사진 심사로 뽑힌 한국 최초의 ‘미스 코리아’ 최정원

http://article.joins[...]

중앙일보

2010-11-11

[26]

서적

한국 여성문학 연구의 현황과 전망

소명출판

2008

[27]

뉴스

'청춘을 불사르고'의 저자 김일엽 스님 문화재단 출범한다

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2011-03-09

[28]

서적

나의 행자 시절

다할미디어

2008

[29]

뉴스

만공 선사, 동자승의 음담가 들어보더니… (16)수덕사에서 - 만공(滿空)

http://www.joongdoil[...]

중도일보

2008-09-05

[30]

서적

한국근대여성문학사론

소명출판

2002

[31]

웹사이트

김일엽(1896-1971):최초의 여성잡지「신여자」창간, 최초의 여성주간

http://www.womenshis[...]

[32]

간행물

역사비평:1994년 여름호

역사비평사

1994

[33]

간행물

역사비평:1994년 여름호

역사비평사

1994

[34]

서적

한국근대여성문학사론

소명출판

2002

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com