단양군의 지질

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

단양군의 지질은 선캄브리아기 변성암, 고생대 조선 누층군과 석회암 카르스트 지형, 중생대 대동 누층군 반송층군, 중생대 화강암 등으로 구성되어 있다. 단양군은 단양국가지질공원으로 지정되어 있으며, 도담삼봉, 단양 고수동굴, 단양 사인암 등 다양한 지질 명소와 지형을 포함한다. 단양 지역에서는 무연탄, 석회암, 형석, 몰리브데넘 등 다양한 광물이 산출되며, 과거에는 광산 개발이 활발하게 이루어졌으나 현재는 대부분 폐광되었다.

충청북도 단양군 전 지역을 포함하는 대한민국 국가지질공원으로, 2020년 7월 27일에 지정되었다. 도담삼봉, 단양 고수동굴, 단양 온달동굴, 단양 노동동굴, 단양 천동동굴, 다리안 계곡, 단양 구담봉, 단양 사인암, 단양 석문, 선암계곡(4개소), 두산활공장, 영춘 북벽, 영천동굴, 구봉팔문, 여천리 카르스트 지형, 만천하경관, 단양읍 화석산지, 심곡리 충상단층대 접촉부, 죽령천 퇴적구조 및 습곡, 황정산과 칠성암 등 25개 지질명소로 구성된다.[2]

고생대 초기에 형성된 조선 누층군은 단양군에서 가장 넓은 분포 면적을 보이며, 석회암층을 다수 포함하고 있어 단양군 일대에 광범위한 석회암 카르스트 지형과 단양 고수동굴, 단양 천동동굴 등 여러 석회암 동굴들을 발달시키고 있다.[1]

2. 단양국가지질공원

3. 선캄브리아기 변성암과 소백산변성암복합체

단양군 동부 소백산 주변 지역에는 선캄브리아기 변성암이 분포한다. 이들은 소백산변성암복합체라 불리며, 두 차례의 광역 변성 작용에 의해 형성된 결정(結晶) 편암류가 화강암화작용, 미그마타이트화 작용 및 혼성작용을 받은 것이다.[3] 소백산은 오랜 세월 풍화 침식된 결과로 기반암의 노두는 잘 관찰되지 않고 대부분 토양화되었으며, 드물게 비교적 풍화에 강한 페그마타이트질 혹은 거정질의 암석만이 남아 있다.[4]

3. 1. 율리층군 고선리층

소백산 주변 지역에는 선캄브리아기의 변성암이 분포한다. 이 변성암류는 '소백산변성암복합체'라고 불리며, 두 차례의 광역 변성 작용으로 형성된 결정(結晶) 편암류가 화강암화작용, 미그마타이트화 작용 및 혼성작용을 받은 것이다. 변성 작용의 정도와 양상에 따라 여러 암석으로 구분된다.[3]

옥동 지질도폭(1966)에 따르면 선캄브리아기의 변성퇴적암 지층 율리층군은 단양군 영춘면 남천리 남동부 산악 지역에 분포한다. 율리층군 고선리층 화강암질편마암류(PCEggn)는 화강암질 암석이나 마그마 기원이 아닌 변성퇴적암으로 추정된다. 율리층군 고선리층 흑운모편암류(PCEygo2)는 암회색의 장석편암과 석영편암으로 구성된다.[5]

3. 2. 페그마타이트질 미그마타이트

페그마타이트질 미그마타이트(pm; pegmatitic migmatite)는 단양군 영춘면 동대리 남동부와 의흥리에 분포한다. 이 암석은 조산대에서 변성퇴적암이 용융작용을 받아 생성된 것으로 보이며 조선 누층군 장산 규암층의 기저부에 변성작용을 주었다.[1] 대체로 백색의 우세한 거정질(巨晶質)의 산성암이며 장석과 석영으로 구성되고 약간의 백운모와 전기석을 함유한다.[1]

3. 3. 흑운모 화강암질 편마암

흑운모 화강암질 편마암(PCEbggn; Precambrian biotite granite gneiss) 또는 엽리상 화강암은 단양군 동부 소백산 국립공원 일대에 넓게 분포하는 변성암류이며 서측부에서는 조선 누층군 장산 규암층에 의해 부정합으로 덮인다.[1] 단양군 단양읍 천동리 다리안 지역에는 옥천 습곡대에 속하는 조선 누층군의 최하부층인 장산 규암층과 영남 육괴의 화강암질 편마암이 직접 접하고 있다. 그동안 이들 사이의 관계는 부정합으로 추정되었으나 최근의 연구는 이 경계가 연성 전단 운동에 의한 단층 접촉임을 지시한다. 흑운모 화강암질 편마암의 전암 및 장석과 포획암에 대한 Pb 연대는 고원생대인 2.16±0.15 Ga의 관입시기를 지시한다.[6]

3. 4. 미그마타이트질 편마암

선캄브리아기의 변성암은 단양군 동부 소백산 주변 지역에만 분포한다. 이들은 소위 '''소백산변성암복합체'''라 불리며 이들 변성암류는 2차례의 광역 변성 작용에 의해 형성된 결정(結晶) 편암류가 화강암화작용, 미그마타이트화 작용 및 혼성작용을 받은 것으로서 변성 작용의 정도와 양상에 따라 여러 암석으로 구분된다.[3] 소백산은 오랜 세월 풍화 침식된 결과로 기반암의 노두는 잘 관찰되지 않고 대부분 토양화되었으며 드물게 비교적 풍화에 강한 페그마타이트질 혹은 거정질의 암석만이 남아 있다.[4]

'''미그마타이트질 편마암'''(PCEmgn; Precambrian migmatitic gneiss)은 죽령 부근과 단양군 대강면 사동리~남조리 지역에 소규모로 대상(帶狀) 분포하며 석영, 흑운모, 자류석 등으로 구성되고 호상(縞狀) 및 엽상(葉狀) 구조를 가진다.[1][7]

3. 5. 반상변정질편마암

반상변정질편마암은 소백산 정상의 국망봉 일대와 대강면 올산리 지역에 분포하며 다른 편마암류와 점이적인 경계를 가진다. 주로 장석, 석영, 흑운모 등으로 구성된다.[1]

4. 고생대 조선 누층군과 석회암 카르스트 지형

조선 누층군은 태백산지구지하자원조사단 (1962)과 이하영(1980)등의 학자들에 의해 연구되었으며, 단양 지질도폭(1967)에서는 동점 규암층, 화절층, 직운산층, 두위봉층을 제외하고 설명한다.

영월군에서 이어지는 조선 누층군 영월층군은 한강 북서부에 넓게 분포하며, 이 지역의 지층은 대체로 북동 45° 주향과 북서 50~60° 경사를 가지는 등사 습곡 구조를 보인다.[1] 남한강과 거의 일치하게 발달하는 북동-남서 주향의 각동 스러스트 단층을 경계로 동(남)쪽에 태백층군이, 서(북)쪽에 영월층군이 분포한다.[8]

4. 1. 조선 누층군 태백층군

조선 누층군 태백층군은 각동 스러스트 단층과 옥동 단층 사이에서 북동-남서 방향으로 발달하고 북서쪽으로 경사져 있다. 태백층군 내에는 층리평행 전단구조가 보고되었으며, 소진현 외(2023)는 묘봉층, 화절층, 두무골층에서 우수향 및 좌수향 주향이동을 지시하는 층리평행 전단구조와 엽리가 다수 관찰되었고, 이 지층들은 두 단층에 의해 변형 분할(strain partitioning)의 양상을 보인다고 하였다. 옥동 단층은 우수향인 것으로 재확인되었다.[10]

4. 1. 1. 코노돈트 화석대

단양군 지역의 조선 누층군 태백층군은 삼척탄전 지역과 달리 암상의 변화가 심하고 다수의 충상단층에 의해 심하게 교란되어 있어 층서에 많은 혼란이 있었다. 학자들마다 층서를 다르게 해석하였기 때문에 1997년 단양 지역의 태백층군 층서를 정립하기 위해 코노돈트 화석 연구가 수행되었다. 13개 단면에서 1,886개체의 코노돈트 화석이 채취되어 총 70속 143종으로 분류되었다. 그 결과, 기존의 고성 석회암층은 영월군에서 단양군으로 연장되는 것이 아니라 단양군 가곡면 이남에서 실음산(슬음산) 스러스트 단층에 의해 캄브리아기, 일부 오르도비스기 지층이 반복 노출된 지층임이 밝혀졌다.[11]

4. 1. 2. 장산 규암층과 16억년 차이의 다리안 부정합

'''장산 규암층'''(CEj; Cambrian Jangsan formation, 壯山 硅巖層)은 조선 누층군 중 가장 동쪽에 분포하는 기저층으로, 하위의 선캄브리아기 흑운모 화강암질 편마암을 부정합으로 덮는다.[1] 주로 회백색 규암과 석영편암으로 구성되어 있으며, 흑운모 화강암질 편마암과의 부정합면을 따라 약 5~6 m 두께의 활석질 운모편암(Talcmica schist)이 협재되어 있다. 이 활석질편암 상위에는 2~3 m 두께의 역암이 놓이며 그 위에 담백색 규암이 놓인다. 장산 규암층의 전체 두께는 60~80 m이나 북동쪽으로 갈수록 증가하여 영월군 직전의 영춘면 동대리에서는 200 m 이상이다.[1]

'''다리안 부정합'''(Darian Unconformity)은 단양군 단양읍 천동리 다리안[橋內] 관광지 내 계곡에 선캄브리아기의 조립질 화강편마암과 고생대 조선 누층군 장산 규암층이 16억 4천만 년의 시간 간격을 가지며 부정합으로 접하고 있는 지질학적으로 매우 중요하고 희귀한 노두이며 단양국가지질공원의 지질유산이다.[1] 과거에는 화강편마암과 장산 규암층의 층리면이 서로 평행해 부정합으로 해석되었으나, 오늘날 두 암석의 접촉부는 우수향 주향 이동 단층으로 해석된다. 이는 선캄브리아기와 캄브리아기 지층의 경계이자 한국의 지체구조구 중 영남 육괴와 옥천 습곡대의 경계단층으로 해석된다.[12]

4. 1. 3. 묘봉층

'''묘봉층'''(CEm; Cambrian Myobong shale formation, 猫峯層)은 장산 규암층 상위에 정합으로 놓이며 장산 규암층 분포지역 바로 서쪽에서 단양군 대강면 황정리에서 영춘면 동대리에 이르기까지, 장산 규암층과 비슷하게 북동 40~50°의 주향과 북서 60~70°의 경사로 발달한다. 주요 구성 암석은 녹회색 및 암회색 셰일, 점판암 등이고 사질 셰일과 천매암 등이 수반되며 층리의 발달이 현저하다. 묘봉층의 두께는 60~100 m이다.[1]

4. 1. 4. 풍촌 석회암층 (대기층)과 단양 천동동굴

'''풍촌 석회암층'''(Op; Pungchoen limestone formation, 豊村石灰巖層) 또는 대기층은 묘봉층 상위에 정합으로 놓이며 장산 규암층 및 묘봉층 분포지역 바로 서쪽에서 단양군 대강면 황정리에서 영춘면 동대리에 이르기까지, 묘봉 셰일층과 비슷하게 북동 주향으로 발달한다. 본 층은 주로 석회암과 돌로마이트로 구성되어 있으며 특히 백색 석회암이 회색 및 청회색 석회암과 호층(互層)으로 협재되어 있다. 본 지층의 두께는 250~300 m이다.[1] 이 지층 중에 단양 천동동굴이 발달한다.[13][1]

단양군 대강면 용부원리 580-2 (N 36°55'03.59", E 128°22'54.00")에는 풍촌 석회암층의 석회암이 재습곡(refolding)되어 노출되어 있다. 풍촌 석회암층은 연회색의 돌로마이트질 석회암과 암회색의 이암이 교호하며 노두의 북서측부터 향사, 배사, 향사가 반복된다.[1]

4. 1. 5. 천동리층

'''천동리층'''(Oc; Ordovician Choendongri formation, 泉洞里層)은 풍촌 석회암층 상위에 정합으로 놓이며 풍촌 석회암층 분포지역 바로 서쪽에서 대강면 황정리에서 영춘면 동대리에 이르기까지, 풍촌 석회암층과 비슷하게 북동 주향으로 발달한다. 천동동굴(그러나 이 동굴은 조금 더 동쪽인 풍촌석회암층 분포지역에 위치한다.)이 위치한 단양읍 천동리에서 그 명칭이 유래되었으며 대체로 회색의 충식(蟲蝕) 석회암이 우세하며 이회암, 셰일 등이 석회암과 교호하고 본 층의 하부 및 중부에는 4~5매의 얇은 사암층이 협재된다. 본 층의 두께는 200m~250m이다.[1] 이 지층은 원래 태백-삼척 지역에서 정의된 두위봉형 조선 누층군 화절층과 동점 규암층이 천동리층으로 함께 묶인 것이다.[1]

4. 1. 6. 동점 규암층

김정환과 고희재(1992)는 천동리층과 두무골층 사이에서 60~100 m 두께로 발달하는 동점 규암층을 인지하였다.[1]

4. 1. 7. 대전리 규암층

대전리 규암층은 손치무(1975)가 설정한 지층으로 동점 규암층에 해당한다.[14] 이 지층은 단양군 영춘면 남춘리에서 대강면 당동리까지 이어지며 그 이후 사라진다. 손치무의 연구 결과 평안 누층군 분포 지역 동부인 단양읍 덕상리 계곡 입구부에서도 대전리 규암층이 존재한다는 사실이 밝혀졌다.[14]

4. 1. 8. 두무골층

'''두무동층'''(Odu; Ordovician Dumudong formation, 斗務洞層)은 주로 셰일로 구성된 지층이다. 단양 지질도폭(1967)에 의하면 두무동층은 하부의 천동리층과 정합적인 관계를 가지며 구성 암석은 하부의 천동리층과 유사하나 규암층을 협재하지 않는다. 두무골층은 주로 셰일과 석회암층의 호층(互層)으로 구성된다. 셰일은 (녹)회색을 띠는데 그 풍화 표면은 황갈색 또는 황녹색으로 변색되었고 석회암은 (청)회색을 띤다. 하부 층준에는 충식 석회암이 얇게 수 매 협재되기도 하며 상부 층준에는 얇은 석회암 역암이 협재된다. 손치무(1965)는 이 층이 주로 셰일과 석회암의 호층으로 구성되는 점을 고려해 동점 규암층보다 약간 더 깊은 해저에서 퇴적된 것으로 해석하였다. 고바야시(1966)와 이하영(1970) 등은 이 지층에서의 삼엽충, 완족류, 코노돈트의 화석을 기초로 본 지층을 오르도비스기 하부에 대비하였다. 지층의 두께는 30 내지 70 m이다.[1] 손치무(1975)에 의하면 두무동층은 영춘면 부근에서 주로 담녹색 셰일로만 구성되어 있어 상부의 막동 석회암층과의 경계가 뚜렷하다.[1] 단양군 단성면 북상리, 죽령천의 북상교 일대에는 두무골층의 석회암과 쇄설성 이질암이 교호하며 단괴상(nodular) 석회암과 연성 습곡이 발달한다.[1]

4. 1. 9. 막골층과 단양 고수동굴

막동 석회암층(Omg; Ordovician Makdong, 莫洞 石灰巖層) 또는 막골층(Makgol formation)은 조선 누층군의 주요 석회암 지층으로, 이 지층에 단양 고수동굴이 발달한다.

단양 지질도폭(1967)에 의하면 막동 석회암층은 두무동층 위에 정합적으로 놓이고, 상부는 홍점층에 의해 부정합으로 덮인다. 죽령 단층 이남에서는 대강면 사인암리, 괴평리 지역에서 화강암 내에 루프 펜던트(Roof Pendent)로 남아 있다. 이 지층은 북동 40~50°의 주향과 북서 60~70°의 경사를 가지나, 죽령 단층 부근에서는 단층의 영향으로 주향이 북서 10°로 변한다.

막동 석회암층은 비교적 순수한 양질의 석회암으로 구성되며, 석회암 사이에는 얇은 층의 돌로마이트가 여러 매 협재된다. 석회암은 일반적으로 회색, 청회색의 치밀한 결정질 석회암으로, 대체로 엽리상(laminated), 판상 구조가 발달하고 부분적으로 괴상(塊狀)을 이룬다. 그러나 하위의 두무동층에서 나타나는 충식 석회암이나 석회질대와 점토층의 호층으로 이루어진 호상 석회암은 협재되지 않는다. 가곡면 금곡리 북부에서는 두께가 20~30 cm인 석회암 역암이 협재된다. 역암의 역은 모두 석회암으로, 대부분 원마도가 불량한 각력(角礫)이며 장경은 3~4 cm 내외이다.

석회암 내에 협재된 돌로마이트는 회백색 또는 담회색 중립결정질암으로, 보통 괴상(塊狀) 구조로 발달하여 층리의 발달이 불량하다. 이들은 얇은 층이며 5~6매가 설정된다. 죽령 단층 인접부와 그 이남부의 막골층은 중생대 흑운모 화강암의 관입에 의해 재결정되어 등립상(等粒狀; 삭카로이달 구조 Saccaroidal texture)을 이루고 있다. 막골층의 두께는 죽령 단층 이북에서는 300~350 m 이나, 그 이남에서는 250~300 m로 다소 좁아진다. 단양읍 기촌리의 금곡국민학교 교사(校舍) 뒤편에는 청회색 석회암이 잘 발달해 있고, 노동리 백광석회암광업소 내에는 향사 습곡 구조가 잘 발달해 있다.

고바야시(1966)는 막골층 기저부에서 발달한 암회색 석회암에서 삼엽충 및 기타 28종의 대형 화석을 기재하고, 이를 북미 오르도비스기 하부 Canadian 통의 중부 내지 하부에 대비시켰다.[1] 손치무(1975)에 의하면 예미 지역과 달리 담홍색 석회암이 협재되고 암회색의 판상석회암이 우세하지 않다.[1] 코노돈트 연구(1997)로 단양 지역의 막골층은 막골층, 직운산층, 두위봉층으로 구분되었다.[1]

단양 고수동굴은 두무골층과 막동 석회암층 지층 중에 발달한다. 막동 석회암층은 원래 하위의 지층들과 함께 고수동굴에서 동쪽으로 약 2 km 들어간 금곡리에 분포하나, 서쪽으로 50° 경사진 고수리 역단층에 의해 변위되어 고수동굴을 포함한 막동 석회암층은 평안 누층군 함백산층에 대하여 상대적으로 수백 m 상승하여 단양읍 고수리에 다시 노출된다.

고수동굴 주변에서 막동 석회암층의 신선한 면은 청회색의 괴상(塊狀) 석회암으로 보이지만, 풍화 표면에서는 두께 1 cm 미만의 두 가지 지층의 호층(互層)으로 되어 있다. 이러한 현상은 각 층의 화학 성분이 서로 다르다는 것에 기인한다. 이러한 풍화 양상 때문에 막동 석회암층은 층리가 잘 발달된 석회암으로 취급되며, 고수동굴의 풍화된 벽에서도 관찰된다. 막동 석회암층은 고수동굴 부근에서 남-북 내지 북동 40°의 주향과 북서 30~40°의 경사를 보인다. 막동 석회암층의 두께는 300 m이다.[15][1] 단양 노동동굴(단양읍 노동리 101-5)은 막동 석회암층 중에 발달하며, 동굴에는 종유관, 종유석, 석순, 석주, 동굴산호 등이 발달한다. 현재는 출입이 금지되어 있다.[1]

단양읍 노동리 산 46-1 에는 남한강변 남측 도로가에 막골층의 충식 석회암과 이암이 수십 m에 걸쳐 발달하며, 이 석회암층은 조간대에서 생성된 석회질모래가 해저에서 퇴적된 것으로 해석된다.[1] 이 도로는 단양역에서 상진대교 아래를 지나 단양읍 단양노동길 226-24까지 이어지는 1차선 포장도로로, 이 도로를 따라 대동 누층군과 막골층의 노두를 관찰할 수 있다. 홍수 시에는 출입이 통제된다.

단양군 노동리 101-5 에는 도로 공사로 인해 노출된 막골층의 침강배사구조가 드러나 있다. 지질은 석회암으로 구성되고 돌로마이트가 협재된다. 이 노두에서는 엽리와 층리가 잘 구분되지 않는다.[1]

4. 1. 10. 고성 석회암층

막동 석회암층 상위에 관계 미상으로 놓이고 평안 누층군 홍점층에 의해 경사 부정합으로 덮이며 막동 석회암층 분포지역 바로 서쪽에서 북동 주향으로 발달한다.[16][1] 영춘(1962), 옥동 지질도폭(1966)에만 표시되어 있는 본 지층은 주로 석회암과 돌로마이트질 석회암과의 호층으로 구성되며 간간히 홍색 석회암과 충식(蟲蝕) 석회암이 협재되어 있다. 국부적으로 심한 습곡과 교란 구조를 볼 수 있다. 이 지층은 삼척탄전 서부의 직운산층과 두위봉층에 대비되는 지층이나 본 고성층 하부의 직운산 셰일에 대비되는 지층이 발달이 단속적(斷續的)이어서 1962년부터 직운산 셰일층을 합하여 고성층이라고 불러 왔다.[16][1]

단양 온달동굴 주변에서 고성층 하부는 암회색 내지 녹회색의 미정질(微晶質) 석회암과 셰일의 호층으로 되어 있다. 고성층 상부는 암회색 석회암으로 구성되며 고성층 중부에는 얇은 셰일이 많이 협재되어 있다. 이 지층의 일반적인 주향은 북동 15°이고 경사는 서쪽으로 60°, 지층의 두께는 300 m 내외이다.[16][1] 이 지층 중부에는 '''단양 온달동굴'''이 발달하며 북서-남동 방향의 이 동굴은 주굴 693 m, 지굴 832 m의 길이에 북서 30°방향의 절리를 따라 용식 작용이 이루어진 결과로 생성된 석회암 동굴이다. 온달동굴의 주 통로는 단층면을 따라 발달하는데 동굴천장을 따라 막장까지 이어진 단층선을 확인할 수 있다.[16][1]

코노돈트 연구(1997)로 기존의 고성 석회암층은 하부와 상부 층준으로 구분되었다. 하부 층준에서 ''Proconodonotus serratus'', ''Proscandodus'' sp., ''Cordylodus proavus'', ''Proscanodus notchpeakensis'', ''Rotundaconus jingxiensis''가 산출되었고 이는 캄브리아기 화절층의 ''Eoconodontus (E.) notchpeakensus'' 생층서대에 해당한다. 상부 층준은 후기 트레마도시안에서 후기 아레니지안(Aremigian)에 해당한다. 따라서 고성 석회암층은 가곡면 대가리 이남 지역으로 연장되지 않으며 기존의 '고성 석회암층'은 실제 고성 석회암층이 아니라 캄브리아기, 일부 오르도비스기 지층이 충상단층에 의해 반복 노출된 지층이다.[1]

단양군 영춘면 상리의 단양 영춘북벽(도로명주소 : 단양군 영춘면 북벽길 51-3)은 고성 석회암층의 석회암으로 구성된 절벽이다.

4. 2. 각동 단층 북서부의 조선 누층군 영월층군

고생대 초기에 형성된 조선 누층군은 단양군에서 가장 넓은 분포 면적을 가지며, 석회암층을 많이 포함하고 있어 단양군 일대에 석회암 카르스트 지형과 석회암 동굴을 발달시키고 있다. 영월군에서 이어지는 조선 누층군 영월층군은 한강 북서부에 넓게 분포한다. 이 지역의 지층은 대체로 북동 45° 주향과 북서 50~60° 경사를 가지는 등사 습곡 구조를 보인다.[1] 남한강과 거의 일치하게 발달하는 북동-남서 주향의 각동 스러스트 단층을 경계로 동(남)쪽에 태백층군이, 서(북)쪽에 영월층군이 분포한다.[8]

4. 2. 1. 선흥월리층군

손치무(1975)는 각동 충상단층 서부의 흥월리층 밑에 많은 석회암층이 있음을 밝히고 이를 선(先)흥월리층군으로 명명하였다. 선흥월리층군은 규암층, 석영편암층 및 천매암층, 석회암층으로 구성된다. 규암층은 제천 지질도폭(1967)의 금수산 규암층과 동일한 것으로 습곡에 의해 반복 노출된 것이며 손치무는 이 규암층을 장산 규암층에 대비하였다. 담갈색의 석영편암층 및 암회색의 천매암층은 판상구조가 잘 발달하며 묘봉층에 대비되었다. 석회암층은 그 대부분이 종래 삼태산층으로 대충 뭉뚱그려졌으나 손치무는 이 지층을 단일층으로 볼 수 없다고 하여 석회암-A, B, C, D, E, F, G 7개 암상으로 구분하였다. 이 석회암층은 매포읍 매포리 도담역 동측에서 한일시멘트에 의해 채취되고 있는 석회암에 해당하며 대략 두무동층~막동 석회암층에 해당한다고 보았다.[1]

4. 2. 2. 삼방산층

'''삼방산층'''은 원래 영월군 지역에 분포하는 지층으로 태백산지구지하자원조사단의 영춘 지질도폭(1962)의 지질도에는 영춘면 서부, 어상천면과의 경계 지역에 분포하는 것으로 표기되어 있다. 손치무(1975)에 의하면 가곡면 여천리에 삼방산층의 녹색 편암이 있다.[1]

4. 2. 3. 흥월리층과 도담삼봉, 단양 석문

'''흥월리층'''(興月里層)은 주로 회백색 중립결정질 괴상(塊狀) 돌로마이트로 구성되며 층리의 발달이 좋지 않다. 지표의 풍화면은 암흑색을 띠어 삼태산층 석회암과 쉽게 구별되고 지형적으로 돌리네를 형성한다. 도담삼봉은 단양팔경에 해당하는 지질명소로 흥월리층의 석회암과 돌로마이트로 구성되었다. 석회암 카르스트 지형이 만든 원추형 모양의 봉우리로 남한강이 휘돌아 이룬 깊은 못에 풍화 잔류 지형으로 존재하는 3개의 섬으로 이루어졌다.[17][1] 단양 석문은 조선 누층군 흥월리층의 석회암과 돌로마이트로 구성되어 있으며 석회동굴이 붕괴되고 동굴의 천장 일부가 남아 구름다리처럼 형성되었거나, 석회암이 지하수에 의해 침식되고 남은 지형으로 추정된다.[18][1]

4. 2. 4. 삼태산층과 석회암, 여천리 카르스트 지형

'''삼태산 석회암층'''(한자: 三台山石灰巖層, Samtaesan limestone formation영어) 또는 '''문곡층'''은 대부분 석회암으로 구성되어 있어 한강 서북부의 광범위한 석회암 카르스트 지대를 형성하고 있다.[1][19] 적성면과 어상천면에서 가장 잘 발달하며 도담역 동부에 위치한 석회암 광산들도 이 삼태산층 분포지역에 위치한다. 어상천면 임현리 지역에서는 지층의 주향을 따라 관입한 석영반암맥에 의해 절단되어 포획암으로 잔류하는 부분도 있다. 이 지역에서 주향은 북서 20~40°이며 경사는 북동 60~80° 또는 남서이다. 이 지층의 두께는 상한이 금수산 규암층으로 덮여 있어 정확한 두께를 알 수 없으나 200m 이상으로 추정된다.[1] 손치무(1975)에 의하면 삼태산층은 흥월리층과 점이적이며 기저부는 석회암이고 기저에서 10m 이내에 두께 1m~2m 내외의 돌로마이트층이 협재된다. 삼태산층의 석회암은 쌍용C&E에 의해 채취되고 있다.[1]

'''여천리 카르스트 지형'''은 가곡면 여천리 일대(N 37°00'48.06", E 128°22'04.22")에 발달하며 한일시멘트공장을 따라 올라가면 카르스트와 대체로 원형의 돌리네 지형이 관찰되며 이는 카카오맵 위성사진으로도 보인다.[1] 영춘면 만종리 산 86, 노은재(N 37°05'51.79", E 128°23'07.16") 일대에는 석회암이 풍화되면서 부분적으로 용식되어 석회암이 마치 탑 모양을 이루며 남아 있는 지형인 카렌(karren) 지형이 테라로사와 함께 발달한다. 그러나 인지도는 거의 없다.[1]

5. 시대 미상의 금수산 규암층

'''금수산 규암층'''(kq)은 금수산을 중심으로 단양군과 제천시의 경계선을 따라 분포하는 규암층이다. 생성 시기를 정확히 알 수 없으나, 조선 누층군 삼태산 석회암층 위에 부정합으로 놓이고 중생대 화강암에 의해 관입당했으므로 고생대와 중생대 사이의 지층으로 추정된다. 본 층은 주로 담회색 또는 유백색 규암과 석영편암으로 구성되고, 암회색 및 담회색 편암, 점판암, 천매암 등이 함께 나타난다. 전자는 하부에 발달하고 후자는 상부에 우세하다. 그러나 점판암, 천매암류는 규암층에 비해 소규모로 발달하며 단양읍 고평리 부근에 분포한다. 본 층은 대체로 남서~서 40~50°의 경사를 가지며, 상한이 화강암에 의해 관입당해 정확한 두께를 알 수 없으나 300 m 이상으로 계산된다.[1]

6. 갑산층

'''갑산층'''(Og; gapsan formation)은 단양군 어상천면-매포읍-제천시 경계에 위치한 갑산(732.4 m)과 영월군 남면 토교리 남쪽에 위치한 가창산(818.6 m) 일대에 분포하는 지층이다. 평창 스러스트 단층 서편에서 갑산층으로 명명된 이 지층이 홍점층에 대비된다는 보고가 있었다. 갑산층은 태백산지구지하자원조사단(1962)의 영춘도폭에서 평창 단층 서편에 길게 신장된 모양으로 조선 누층군 석회암과 돌로마이트 위에 놓이는 시대 미상의 지층으로 처음 인지되었다. 이 지층의 하부는 주로 적색의 조립 사암과 실트암으로, 중부는 담회색 내지 백색의 석회암으로, 상부는 적색 이암, 담갈색 내지 담회색 석회암의 호층(互層)으로 구성되어 있으며, 이암은 석회암층 사이에 얇게 협재되고, 저변성 작용을 받아 일부 이암은 점판암이나 천매암으로 변하였다. 이 층의 석회암은 주로 해백합(가장 우세), 복족류, 개형충, 유공충, 산호, 방추충 등의 생물 파편으로 구성되어 있으며 백색 내지 담황갈색의 처트(chert)가 판상(板狀) 또는 구형으로 많이 발달되어 있다. 본 지층이 나타나는 구조상의 위치에 의해 하부의 오르도비스기 석회암보다는 젊고, 중생대 쥐라기 대보 조산운동 시기보다는 오래된 지층일 것으로 알려졌다. 이후 식물 화석[20][21]과 방추충 화석이 산출되면서 갑산층의 지질시대는 고생대 석탄기 하부 모스코비안에 해당하는 것으로 제안되었다.[22][1]

7. 고생대 평안 누층군과 단양탄전의 무연탄

고생대 후기에 형성된 평안 누층군은 단양읍, 대강면, 단성면 경계 지역에서 한강과 평행하게 가곡면 향산리, 영춘면 상리까지 발달하여 '''단양탄전'''을 형성하고 이후 영월군으로 이어진다. 북동쪽(영월 방면)으로 갈수록 지층의 분포 범위가 넓어진다.[1]

평안 누층군은 과거 홍점층, 사동층, 고방산층, 녹암층으로 구분되었으나, 정창희(1969, 1971)는 이를 무효화하고 만항층, 금천층, 장성층, 함백산층, 고한층, 동고층으로 새로 구분하였다.[23] 현재는 모든 연구자가 이 층서를 따르고 있다.

단양탄전의 주요 함탄층(석탄을 포함하는 지층)은 장성층에 해당하며, 장성층 내에는 상부에 주 가행 대상이 되는 1매의 석탄층이 협재되어 있다. 이 석탄층 밑에 1~2매의 석탄층이 있으나 탄층의 발달이 양호한 곳에서만 국부적으로 개발되었다.[27]

7. 1. 구 홍점층 (1962-1967)

홍점층(紅店層, Ch; Carboniferous Hongchoen Formation)은 조선 누층군을 부정합으로 덮는 평안 누층군 최하위층이다.[1] 주로 덕절산(780.6 m)과 두악산(723 m) 동측에 발달하여 대강면 두음리, 단성면 북상리와 대잠리 등지에서 중생대 대동 누층군 반송층 아래에 얇은 대상(帶狀)으로 분포하고, 반송층 향사 습곡 구조의 서측인 단성면 외중방리의 봉화대(443.9 m) 주변에도 소규모 분포한다.주요 구성 암석은 혼펠스인 대(帶)홍암회색홍갈색치밀암, 얇은 층의 백색 규회석(硅灰石), 석회암이고, 암회색 또는 담회색 사암과 흑색 셰일이 협재되며 타 지역의 홍점층에 비해 암회색이 우세하다. 지층에 협재된 규회암은 2~3매가 인지되며 보통 2~3 m 두께이나 곳에 따라 다소 두꺼운 부분도 있다. 이 암석은 덕절산 일대와 회산리 남측에서 가장 잘 발달되어 일부가 광석으로 채굴되었다. 회백색 조립사암은 단성면 북상리 남측 덕절산 부근의 홍점층 하부에 얇게 2~3매 협재된다. 암회색 셰일은 덕절산 부근과 회산리 남측 산 안쪽에 발달된다. 대강면 괴평리 부근에서 측정한 이 지층의 두께는 250~300 m이다. 지층은 조선 누층군과 비슷하게 북동 40~60°의 주향과 북서 30~50°의 경사를 가진다. 북상리 사깟봉(464.2 m) 부근에서 상위의 사동층에 의해 덮이며 덕절산 북서측에서 단층에 의해 조선 누층군 삼태산층과 접한다.[1]

7. 2. 구 사동층 (1962-1967)

홍점층 상위의 지층으로 단성면 북상리 일부 지역에 극히 소규모로 분포한다. 주요 구성 암석은 칠흑색 셰일, 흑색 사암, 회백색 사암, 석회암 등이며 북상리 북측에서는 얇은 층의 흑연과 탄질(炭質)셰일이 협재된다.[1] 두께 2~3 m의 회백색 사암과 두께 1.5~2 m의 석회암이 협재되며, 얇은 층의 흑연이 2~3매 확인되나 모두 두께 30 cm 미만이다. 본 지층은 죽령 단층에 의해 지층이 다소 교란되어 단층 인접부에서는 북서 20~70°의 주향을 가지며 그 남부에서는 북동 20~40°로 변하고 경사는 남서 40~70°또는 북서이다. 지층 두께는 약 80 m이다.[1]7. 3. 만항층

만항층(晚項層, Manhang formation)은 과거 홍점층(紅店層)에 해당했던 지층이다. 홍점층이라는 이름은 평양 부근의 홍점(紅店)이라는 지명에서 유래했지만, 삼척탄전과 단양탄전의 '홍점층'은 평양 부근의 지층과 완전히 같다고 보기 어려워, 정창희(1969)에 의해 정선군 고한읍 고한리의 만항재에서 이름이 유래한 만항층으로 새롭게 명명되었다.정창희(1971)에 따르면 만항층은 주로 자색(赭色) 셰일, 회색 중립사암, 백색 사암과 녹색, 회색 및 암회색 셰일 또는 이들의 호층(互層)으로 구성되어 있으며, 4~7매의 담회색 내지 담황회색의 석회암을 렌즈상으로 협재한다. 이 석회암 중에는 석탄기 모스코비안 전반을 지시하는 방추충(푸줄리나, Fusulinidae) 화석이 포함되어 있다. 단양 부근에는 암회색 및 녹회색 셰일과 사암의 호층으로 되어 있으며 암회색 셰일 중에는 회색 석회암이 2매 협재되어 있는데, 여기에도 동시대의 방추충 화석이 포함되어 있다.[1]

손치무(1975)에 따르면 영춘면 지역의 만항층은 표식지인 만항재와 달리 상부의 두꺼운 셰일층이 없으며, 영춘면에서는 습곡으로 반복 노출된 두무골층 위에, 가곡면 보발리에서는 막동 석회암층 위에, 고수재 부근에서는 풍촌 석회암층 위에 직접 놓인다. 가곡면 사평리에서 한강을 건너 여천리로 가는 고갯길에도 만항층의 녹색 셰일이 있고 그 밑에 장성층에 해당할 흑색 셰일이 있으며, 여천갱내에서는 이 흑색 셰일 밑에 함백산층으로 추정되는 사암이 나타난다. 손치무는 이 일대의 평안 누층군이 역전되어 있다고 주장했다.[1]

만항층은 주로 적색 셰일과 담녹색 조립사암으로 구성되는데, 특히 적색 셰일이 특징적이다. 사암은 암맥(석영반암 내지 규장암)과 구별하기 어려울 수 있다. 적색 셰일 중에는 백색의 석회암층이 렌즈 형태로 협재되어 있는데, 연속성은 약하다. 두께는 최대 1 m이며 셰일 중에서 밀려나와 있다. 백색 석회암에서는 방추충이 보고되었다. 단양읍 고수리 동방 2 km 지역에서는 조선 누층군 고성석회암층을 부정합으로 덮으며 북동-남서 방향으로 발달한다. 만항층의 분포 폭은 약 300 m, 두께는 200 m로 측정되며, 단양읍 고수리에서 가곡면 덕천리로 가는 도로(고수재로)의 고개 부근에서는 금천층에 의해 덮여 있다. 고수리-도담리 일대에서는 역단층에 의해 조선 누층군 막동 석회암층, 고성 석회암층과 함께 수백 미터 상승하여 원래의 분포지인 기촌리 서쪽의 고수동굴 주변에 2회 반복 노출된다. 고수동굴 서쪽 700 m 도로변 절벽의 만항층은 북동 20°의 주향에 서쪽으로 40°경사하나 주향과 경사에 국부적인 변화가 크다.[24]

단양 지역의 만항층은 담갈색, 담회색 사암과 적색, 녹색 셰일, 백색 또는 담회색 결정질 석회암으로 구성되고, 하부에 적색 셰일이 우세하게 발달하며 지층의 두께는 기촌리에서 263 m 정도이다. 만항층에서는 ''Neognathodus bothrops'', ''Hindeodus minutus'', ''Idiognathoides opimus'', ''Idiognathoides sinuatus'', ''Diplognathodus coloradoensis'', ''Diplognathodus orphanus'', ''Declinognathodus lateralis'', ''Declinognathodus noduliferus'', ''Neogondolella clarki'', ''Idiognathodus delicatus'', ''Streptognathodus elegantulus'' 등의 코노돈트 화석이 산출되며, 그 지질시대는 아토칸(Atokan) 및 모르완(Morrowan)이고 이 화석들에 근거하여 만항층에 ''Idiognathoides opimus'' 및 ''Neognathodus bothrops'' 코노돈트 생층서대가 설정되었다.[25]

7. 4. 금천층

금천층(黔川層, Geumcheon Formation)은 과거 사동층 하부에 해당했던 지층이다. 태백시 금천동에서 이름이 유래되었으며, 삼척탄전에서 1969년 정창희에 의해 처음 명명되었다. 과거 사동층 하부의 해성층(바다 환경에서 생성된 지층) 부분을 분리한 것이다.[23] 지층의 주향(走向: 지층면이 수평면과 만나 이루는 선의 방향)은 대체로 북동 50~70°, 경사는 북서 20~70°이다.정창희(1971)에 따르면, 금천층은 암회색 중립사암(중간 크기 모래로 구성된 암석) 내지 세립사암(고운 모래로 구성된 암석)을 두고, 상부에 암회색 내지 흑색 셰일(진흙이 굳어져 만들어진 암석)이 있으며, 암회색 석회암층을 2~3매 협재(얇은 층으로 끼어 있는)하는 것이 특징이다. 이 석회암에서는 후기 모스코비안(Moscovian; 석탄기의 한 시기)을 지시하는 방추충(푸줄리나) 화석이 발견된다. 금천층의 두께는 50~70 m로 얇지만, 단양탄전 전 지역에 발달하며 단양읍 고수리에서는 주 분포대 서쪽에 충상단층에 의해 다시 노출된다. 금천층은 만항층을 정합(整合; 층서가 시대적 순서대로 차례로 쌓여 있는 관계)으로 덮고 장성층에 의해 부정합(시간적 불연속)으로 덮인다.[1]

손치무(1975)는 금천층이 단양읍 현천리에서 두무골층 위에 놓이며, 가곡면 여천리 대성탄좌 갱내에서는 조선 누층군의 석회암을 직접 덮고 있다고 설명했다. 금천층 흑색 셰일 중의 석회암에서 석탄기의 유공충 화석이 산출되어 금천층임이 밝혀졌다.[1]

1993년 정창희의 조사에 의해, 고수리 자동차 도로 고개 부근에서 흑색 셰일과 암회색 사암이 발견되었다. 특히 셰일 중에 암회색 석회암층이 3매 협재되어 있는데, 그 중 한 층은 두께가 2m에 달하며 석탄기 방추충과 산호 화석이 발견되어 금천층이 해성층임을 알 수 있다. 금천층은 서쪽에서 단층을 사이에 두고 막동 석회암층과 접하며, 이곳의 막동 석회암층은 쥐라기 반송층에 의해 부정합으로 덮여 있다. 금천층 분포 폭은 고수리 고갯길에서 250m, 두께는 60m이며, 고수동굴 남동쪽에서는 분포 폭이 70m, 두께 70m이다.[1]

이창진과 김기룡(1995)은 단양탄전 고수리 지역 금천층 중부 석회암 층준에서 5속 5종의 방추충(푸줄리나) 화석을 발견하였다. ''Hanostaffella''는 삼척탄전 금천층에서도 보고된 바 있으며, 단양탄전 지역 금천층은 석탄기 펜실베이니아세 모스크바절(Moscovian, 모스코비안) 중부에 퇴적된 것으로 보인다.[26]

단양 지역 금천층은 주로 암회색 내지 흑색 셰일, 세립사암, 암회색 석회암으로 구성되며, 일부 지역 석회암 내에 처트가 발달하고 두께는 기촌리에서 92m 정도이다. 금천층 석회암에서는 여러 코노돈트 화석이 산출되었으며, 지질시대는 중기 석탄기 더모이네시안조이고 이 화석들에 근거하여 금천층에 ''Neognathodus roundyi'' 생층서대가 설정되었다.[1]

단양군 대강면 장림리 167번지 죽령천 하천변(36°55'19.07"N, 128°20'53.83"E)에는 암회색 내지 회백색 사암으로 구성된 금천층 노두(암석이나 지층이 지표면에 드러나 있는 곳)가 있다. 노두의 금천층 주향은 북동 25°, 경사는 북서 87°이며 수평의 단층조선(단층면에서 발견되는 평행한 줄무늬)과 취연성 변형작용(암석이 부서지기 쉬운 성질을 가진 상태에서 변형되는 작용)의 결과물인 안행상 인장단열(잡아당기는 힘에 의해 만들어지는 끊어짐)이 발달한다.[1]

7. 5. 장성층과 무연탄

장성층은 과거 사동층 상부에 해당하는 지층으로, 금천층 위에 부정합으로 놓여 있으며 함백산층에 의해 정합으로 덮인다. 이 지층은 단양탄전의 주요 함탄층이다.[1] 지층의 주향은 북동 50~70°, 경사는 북서 30~50°이다.- 정창희(1971)에 의하면 장성층은 주로 흑색 셰일과 세립질 사암으로 구성되며 수 매의 석탄층을 포함한다. 대체로 단양탄전 북부에서는 조립사암을 하반으로 하고 그 위에 석탄층 1매를 함유한 윤회층(輪廻層; cyclothem)을 4매 겹친 삼척탄전의 장성층에 비교될 수 있겠으나 상부의 윤회층은 수 매 더 작은 윤회층으로 세분되는 경우가 있다. 단양탄전의 남부로 감에 따라 사암은 세립질로 변하여 윤회층의 특징이 희미해지게 된다. 본 층 상부에는 석탄층과 탄질셰일 및 셰일이 각각 수십 cm의 얇은 호층을 이루는 곳이 있으며 이런 경우에는 주(主)탄층을 찾기 어렵다. 장성층의 하한은 금천층 위에 오는 최하부 윤회층(JA)의 기저 사암으로 하고 상한은 함백산층의 회색 내지 유백색의 조립사암으로 된 기저 사암의 직하부로 한다. 장성층은 대체로 세립질사암과 셰일로 되어 있어 윤회층을 구별하기 쉽지 않으나 JA, JB, JC, JD 4개 윤회층으로 구분할 수 있다. JD는 다시 3매의 작은 윤회층으로 세분된다. 각 윤회층 중에는 1 내지 2매의 석탄층이 협재되어 있다. 삼척탄전에서는 JC의 석탄층이 가장 두꺼워 가행된다. 그러나 단양탄전에는 JC의 탄층은 국부적으로 채탄되지만 금천층에 가장 가까운 JA의 탄층이 발달하여 있다. JB 중의 석탄층은 JC의 것과 비슷하여 발달이 국부적이다. JD에는 석탄층이 거의 발견되지 않는다. 석탄층 상반에는 식물 화석의 흔적이 있으나 잘 보존된 것은 없다. 본 지층의 두께는 100~170 m이다.[1]

- 단양탄전의 가행 대상 석탄층은 장성층에 포함된다. 장성층 내에는 그 상부에 주 가행 대상이 되는 1매의 석탄층이 협재되며 이 석탄층 밑에 1~2매의 석탄층이 있으나 탄층의 발달이 양호한 곳에서만 국부적으로 개발되었다. 단양탄전의 장성층의 두께는 석탄층의 발달과 밀접한 관계를 가지고 있음이 채탄 및 석탄 개발 결과 확인되었다. 구조적인 변화가 없는 곳에서의 장성층 두께는 100 m 내외이나 곳에 따라 심한 변화를 보여 어떤 지역에서는 30 m까지 줄어들기도 하고 300 m 이상으로 두꺼워지기도 하다. 장성층의 두께가 70 m 이하로 줄어드는 곳에서는 주 가행 대상이 되는 장성층 상부 석탄층을 포함한 장성층 상부 지층의 분포가 없는 곳이 대부분이며 장성층의 두께가 100 m 정도인 지역에서는 대체로 석탄층의 발달이 빈약하고 단사(單斜) 구조를 이루는 것이 보통이다. 습곡 구조에 의해 장성층의 두께가 늘어난 지역에서만 채탄 가능한 석탄층이 부존되는 것으로 나타났다.[27]

- 장성층은 삼척 탄전의 사동층 상부에 해당하는 지층이다. 금천층을 부정합으로 덮고 있지만 오랜 관습으로 금천층과 함께 사동층으로 묶여 왔다. 장성층은 원래 단양읍 기촌리에 북동-남서 방향으로 발달하나 역단층에 의해 고수동굴 부근과 고수리 고개에도 드러나 있다. 고수리 고개에는 검은색의 석회암층을 협재한 금천층이 약간 얼굴을 내밀고 있지만 그 상위에 와야 할 장성층은 단층으로 잘려 없어지고 조선 누층군 막동 석회암층이 단층을 격하고 금천층과 접하여 있다. 고수동굴 동방 400 m 부근과 동굴 앞 금곡천 왼편에는 장성층이 분포되어 있다. 장성층은 암회색 셰일과 회색 사암으로 구성되며 1매의 석탄층이 협재되어 있다. 고수리에서는 과거 장성층의 석탄이 개발되었으나 지금은 폐광되었다. 또 동굴에서 남동쪽으로 800 m 되는 곳에도 금천층이 만항층과 장성층 사이에 협재되어 분포한다. 고수동굴 입구의 주차장에서 금곡천 건너편의 산을 보면 석탄층을 개발할 때 파낸 폐석더미 동쪽에 석회암이 보이는데 이 두 지점 사이에 고수리 단층이라 명명된 단층이 있다. 장성층은 그 분포의 폭이 100 m 내외, 두께는 80 m 정도이다.[1]

- 박인수(1997)에 의하면 장성층은 금천층을 부정합으로 덮고 주로 암회색 내지 흑색 사암과 흑색 셰일, 석탄층으로 구성된다. 장성층의 흑색 셰일에서는 ''Tingia'', ''Cordaites'', ''Taeniopteris'', ''Pecopteris'' 등의 식물 화석이 풍부하게 산출된다. 장성층의 두께는 기촌리에서 106 m 정도이다.[1]

7. 6. 함백산층

장성층 상위에 놓여 있으며 과거의 고방산층 하부에 해당한다. 단양 지역에서 함백산층의 주향은 대체로 북동 20~50°, 경사는 북서 30~80°이다. 유백색 사암과 흑색 셰일로 구성되며 두께는 기촌리 일대에서 100 m 정도이다.[1]- 정창희(1971)에 의하면 함백산층은 장성층 서편에 장성층과 평행하게 400~800 m의 폭으로 대상(帶狀) 발달하며 종래의 고방산층 분포대와 거의 일치한다. 대부분 담색의 사암으로 구성된 지층이나 규화 작용으로 규암으로 변해 있다. 규암층은 풍화에 강해 산 능선부에 분포하며 유백색이고 조립사암을 주로 하나 간혹 두께 2~3 m의 흑색 셰일을 협재한다. 함백산층 기저에서 약 40 m 되는 곳에 석탄층이 발달되는 경우가 있다. 본 층은 대체로 장성층과 정합적이며 아직 야외에서 부정합을 지시하는 기저 역암층이 발견되지 않았다. 정창희는 삼척탄전의 백운산 산정부 부근에서 규암 원력(圓礫)과 흑색 셰일의 각력을 함유한 역암층이 장성층을 부정합으로 덮는 부분을 보았으나 기타 지역에서는 점이적이어서 부정합을 인정할 수 없었다. 본 지층의 두께는 100~300 m이며 상부는 도사곡층에 의해 정합으로 덮인다.[1]

- 손치무(1975)에 의하면 함백산층은 가장 넓게 분포하며 장성층 위에 있지만 만항층 및 금천층, 조선 누층군과도 직접 접하며 이러한 현상이 단층에 의한 것이라고는 볼 수 없다고 하였다.[1]

- 함백산층은 고방산층 하부에 해당하며 고수동굴 부근에서는 고수리 단층 동측에 넓게 분포한다. 고수동굴의 출구는 설미기골이라는 계곡에 있는데 이 설미기골 서측 50 m 이내에 고수리 단층이 있어 고수동굴을 포함한 막동 석회암층은 고현리 단층을 사이에 두고 함백산층과 접하고 있다. 이곳의 함백산층은 고수리 단층 동방 400 m 에 있는 또다른 역단층 '사평리 단층'에 의해 잘린다. 함백산층은 주로 담회색 내지 백색의 조립 사암으로 되어 있다고 하나 사암은 변성되어 규암으로 변해 있다. 이는 아주 단단하며 구성 광물은 거의 모두가 석영 입자이고 입자들 사이는 세립의 석영 입자로 충전되어 있으며 이들 사이는 규산이 침전되어 있다. 고수동굴 주차장에서 수직거리로 50 m 더 높은 곳(해발 200 m)에 있는 동굴 출구에 접하여 함백산층의 노두가 발견되며 동굴 출구 서측에는 막동 석회암층이 드러나 있다. 동굴의 출구는 바로 고현리 단층을 뚫고 나온 것이라고 하여도 좋을 것이다. 고현리 단층과 사평리 단층 사이의 함백산층은 분포가 이들 단층에 의해 규제되어 폭이 약 400 m, 지층의 두께는 200 m이다. 사평리 단층 동측의 함백산층은 분포의 폭이 최대 600 m, 지층 두께는 250 m이다. 사평리 단층 북단부 동측에는 도사곡층이 함백산층을 덮으며 분포한다. 함백산층의 주향은 남-북~북동 10°, 경사는 서측으로 40~50°이다.[1]

7. 7. 도사곡층

도사곡층은 함백산층 상위의 지층이다. 삼척탄전에서 고방산층의 중부 또는 일부 녹암층으로 불리던 지층으로, 가곡면 사평리 단층에 접하여 그 동쪽에 노출되며 함백산층을 정합으로 덮는다.[1]정창희(1971)에 의하면, 도사곡층은 담녹색을 띠는 조립사암을 주로 하고 회색의 중립사암을 협재한다. 가곡면 사평리 부근에서는 단층으로 인해 좁은 폭으로 함백산층과 접한다. 지층의 두께는 300m 내외이다.[1] 회녹색 중립사암을 주로 하며 적자색의 셰일을 협재한다. 주향과 경사는 함백산층과 같고 지층의 두께는 150m 이상이다.[1]

7. 8. 고한층 (고한리층)

고한층(古汗層, Gohan Formation) 또는 고한리층(古汗里層, Gohanri Formation)은 도사곡층 상위의 지층으로, 삼척탄전 지역 정선군 고한읍 고한리에서 이름이 유래했다.- 정창희(1971)는 고한리층이 단양군 가곡면 사평리 남쪽 3 km 지점에서 영춘 북서쪽 약 3 km 부근까지 도사곡층 서쪽에 접하여 분포한다고 설명했다. 또한 사평리 동쪽 1.5 km를 지나는 단층 서측에 분포된 도사곡층에 접하여 약 5 km 분포한다. 고한층은 흑색 셰일, 암회색 조립사암, 담녹색 중립사암 등으로 구성된다. 사평리 남방 1.5 km에는 가곡면 대대리에서 흘러나오는 비교적 넓은 계곡이 있는데, 이 계곡을 건너는 차도에서 계곡 상류로 500 m 정도 되는 곳에서 발견되는 고한층의 흑색 셰일에서 식물 화석이 발견된다. 지층의 두께는 200 m 내외이다.[1]

- 손치무(1975)는 고한리층이 가곡면 향산리와 가야나루 사이의 도로에서 관찰되며, 녹회색 판암으로 구성된다고 설명했다. 가야나루 부근 계곡 입구에서 관찰한 결과 고한리층이 조선 누층군 화절층과 직접 접한다고 하였다.[1]

7. 9. 동고층

동고층(東古層, Dong-go Formation)은 평안 누층군 최상부 지층이며 지층의 이름은 삼척탄전의 정선군 고한읍 고한리 동고탄광에서 유래되었다. 지질시대는 고생대 페름기~중생대 트라이아스기로 추정된다. 동고층은 단양탄전 중부에 분포하며 국부적으로 고한층을 부정합으로 덮는 것으로 보이는 두께 1 m 미만의 기저 역암층을 두는 곳이 있으나 조사가 더 필요하다. 본 층은 주로 담녹색, 담청색, 암회색 등의 세립사암으로 구성되고 그 중에 얇은 자색 실트질사암 또는 자색 셰일층을 협재한다. 곳에 따라 자색 셰일의 불규칙한 편(片)이 함유된 부분이 있다. 자색암층은 연속성이 불량하며 곳에 따라 여러 매의 자색층이 발견되나 1~2매만이 협재되는 경우도 있다. 기저 역암층을 구성하는 역은 직경이 15 cm에 달하는 것도 있으나 대부분은 4 cm 이하의 잔자갈로 역은 규질암이 많으며 역 사이에는 녹니석질 물질이 들어 있다. 본 층에는 사층리가 특히 잘 발달되어 있으며 단위층의 두께는 대부분 70 cm 미만으로서 함백산층의 단위층에 비하면 소규모이며 사층리의 층리 발달이 뚜렷하게 관찰된다.[1]8. 중생대 대동 누층군 반송층군

'''대동 누층군 반송층군'''(盤松層, 영어: Bansong formation)은 단양군에서 영월군까지 각동 충상단층을 따라 북동-남서 방향으로 분포하는 중생대 쥐라기 대동 누층군의 지층이다. 1926년 야마나리 후지마로(山成不二麿)에 의해 처음 이름이 붙여졌으며,[30] 단양군 내에서는 단성면 북서부에서 한강을 따라 영춘면 사지원리 서부에 이르기까지 분포한다.

반송층은 두꺼운 사암과 셰일이 번갈아 나타나는 층(호층)으로 구성되어 있으며, 비교적 얇은 역암층과 알코스사암 등이 함께 나타난다. 반송층 하부에는 여러 매의 탄층(炭層)이 포함되어 있다.[1][31] 반송층의 두께는 300m 이상이다. 반송층은 조선 누층군 및 평안 누층군 홍점층 상위에 경사 부정합으로 놓이지만, 단양군 단성면 하방리~심곡리 지역에서는 반송층 하부가 조선 누층군 및 평안 누층군과 정단층으로 접하고 있다.[1] 단양탄전 지역의 반송층에서 발견된 식물화석을 통해 반송층군의 지질시대는 트라이아스기~쥐라기로 추정된다.[7]

반송층은 대체로 북서쪽으로 기울어져 있으나 곳곳에서 습곡을 형성하며, 단층으로 인해 주향(층리의 방향) 방향으로 잘려나갔거나 중첩, 반복되기도 한다. 특히, 1990년 조사 당시 적성면 애곡리 지역의 반송층 상부에서 축면(습곡의 중심면)이 북서쪽으로 기울어진 등경향사(isoclinal syncline; 양쪽 날개가 평행하고 같은 경사를 가지는 습곡)가 확인되었다. 또한 가곡면 향산리와 영춘면 사지원리 지역에서 지금까지 알려지지 않은 충상단층에 의해 반송층이 중첩 분포되어 있음이 확인되었다.[1]

1962년 태백산지구지하자원조사에서는 반송층을 하부의 역암층원과 상부의 사암-셰일층원으로 구분하였으나, 1967년 단양 지질도폭에서는 그냥 반송층으로 구분하였다. 정창희(1971)는 반송층군을 밑에서부터 사평리층, 현천리층, 덕천리층으로 구분하였고, 그 이후의 연구들은 모두 반송층군을 밑에서부터 사평리 역암(층), 현천리층, 덕천리층으로 구분하고 있다.

단양읍 상진리 산 58-1 (36), 남한강 도로변에는 부정합면과 반송층의 역암, 사암, 이암이 관찰되며 셰일층에서 식물화석이 다수 관찰되고 갑각류 화석도 드물게 산출된다.[1] 가곡면 향산리 700 (37)에는 평안 누층군 녹암층 위에 부정합으로 청회색의 응회질사암이 분포한다. 하천에 100m의 노두(암석이 드러난 곳)가 발달해 있으며, 이 노두는 향산리 3층석탑에서 하천을 따라 올라가면 찾을 수 있다.[1] 단양읍 심곡리 산 38-1 (36)에는 고생대 조선 누층군과 중생대 대동 누층군이 분포하며, 두 암석의 관계가 단층인지 부정합인지는 명확히 알 수 없다. 노두의 왼쪽 남한강 방향의 암석이 응회암이며 반대쪽 소하천을 따라 석회질이암이 분포하고 있다.[1]

단양읍 상진리, 남한강 도로변에서 발견된 대동 누층군의 노두 사진은 다음과 같다.

- --

- --

- --

- --

- --

- --

- --

8. 1. 사평리 역암층

사평리층(沙坪里層) 또는 사평리 역암층(沙坪里 礫巖層)은 대동 누층군 반송층군의 최하부 지층으로 평안 누층군과 조선 누층군을 부정합으로 덮으며 주로 역암으로 구성된다.- 정창희(1971)에 의하면 사평리층은 장경 10~40 cm, 최대 80 cm의 원형 역과 사질의 기질을 가지며 곳에 따라 역질사암, 사암으로 변하거나 셰일을 협재한다. 역(礫)은 규암이 대부분이고 화강암, 사암, 셰일, 석회암도 있다. 지층의 두께는 최대 300 m이다.[1]

- 박수인과 정창희(1975)에 의하면 사평리 역암층의 역(礫)은 대개 아원상이고 주로 규암, 사암으로 구성되며 기원 암석은 조선 누층군 및 평안 누층군으로 추정된다. 또한 석회암력(礫)에서 오르도비스기와 석탄기의 코노돈트와 방추충(금천층에서 유래한 것으로 추정) 화석이 산출되었다. 사평리 역암층의 퇴적 환경은 호성 환경이다.[32]

- 정창희와 박수인(1979)은 사평리층 역암의 석회암력(礫)에서 *Ozawainella paratingi*, *Pseudostaffella gorskyi*, *Pseudostaffella kimi*, *Pseudostaffella dogensis*, *Neostaffella sphaeroidea cuboides*, *Neostaffella hanensis*, *Neostaffella papilioformis?* *Beedeina* sp. 등의 방추충 화석이 발견되었으며, 이들 화석의 지질시대는 석탄기 모스크바절(Moscovian)이고 삼척탄전 및 단양탄전의 만항층과 금천층에서 산출되는 방추충과 동일한 종이다. 사평리층의 퇴적물 일부는 평안 누층군 만항층과 금천층에서 유래되었음이 분명하게 밝혀졌다.[33]

- 단양읍 상진리 건너편 강안에서 두께 160 m의 사평리 역암층은 조선 누층군 대석회암층군의 암회색 석회암 위에 놓여 있다. 사평리 역암의 최하부는 사암이나 이암이 전혀 포함되지 않고 자색(赭色)의 역암으로만 구성된다. 가곡면 향산리 지역의 사평리 역암층은 평안 누층군 고한층의 녹색 실트스톤 또는 사층리가 잘 발달된 사암 위에 놓이며 관계는 불명이다. 이 지역의 사평리 역암층은 응회질사암과 역암이 교대로 나타나며 응회질사암에는 미약한 층리가 발달한다. 현천교 부근의 사평리 역암층은 박층의 석회암을 협재하고 만항층으로 추정되는 지층 위에 부정합(부분적으로 단층)으로 놓인다. 하부로부터 두께 5.5 m의 역암, 26 m의 응회암, 7 m 이상의 역암으로 구성되고 이보다 더 상위의 역암은 강물에 잠겨 관찰되지 않으나 단양역에서 약 1 km 남쪽에 있는 터널 부근에 나타나 있다. 최하부의 역암은 장경이 10 m에 달하는 거대한 석회암 암괴들을 포함하고 있다. 영춘면 사지원리 하원부락의 사평리 역암층은 평안 누층군 도사곡층의 사암 위에 놓이며 두께 28 m의 역암 위에 두께 90 m 이상의 녹색~청회색 응회암대가 놓인다. 일부 지질도에는 반송층 분포지역에 석영반암이 관입한 것으로 표기되어 있는데 이는 석영반암이 아니라 사평리 역암층의 응회암이다. 사평리 역암에 들어 있는 석회암 쇄설암(clast)에서 방추충 화석 *Ozawainella paratillgi*, *Ozawainella magna*, *Pseudostaffella gorskyi*, *Pseudostaffella kimi*, *Pseudostaffella dojensis*, *Neostaffella sphaeroidea*, *Neostaffella hanensis*, *Neostaffella papilioformis*, *Fusulinella jamesensis*, *Beedeina* sp.과 코노돈트 화석 *Hindeodella* sp., *Lonchodina?* sp., *Idiognathodus* sp., *Oistodus* sp., *0repanodus* sp., *Scolopodus* sp. 등이 산출되어 이 석회암 쇄설암들은 평안 누층군 만항층과 금천층 및 조선 누층군에서 유래한 것으로 해석된다.[1]

- 전희영(1990)에 의하면 사평리층은 주로 역암으로 구성되며 사암과 셰일을 협재하고 조선 누층군과 평안 누층군을 부정합으로 덮는다. 역암의 석회암역의 시료에서 코노돈트 화석이 산출되었으며 이로부터 역암의 쇄설성역은 평안 누층군에서, 탄산염암역은 홍점층과 조선 누층군에서 유래한 것으로 해석되었다.[7]

8. 2. 현천리층

현천리층(玄川里層)은 단양군 단양읍 현천리에서 이름이 유래되었으며 사평리 역암층 위에 놓이고 흑색 이암(셰일 우세)으로 구성된다.- 정창희(1971)에 의하면 현천리층은 사평리층을 정합으로 덮으며 사평리층이 없는 곳에서 평안 누층군이나 조선 누층군을 기저역암을 두고 부정합으로 덮기도 한다. 현천리층은 주로 암회색 셰일로 구성되며 회색 내지 백색의 사암과 탄층을 협재한다. 현천리층의 두께는 20~100 m이며 쥐라기의 식물화석이 포함되어 있다.[1]

- 현천리층에는 고각의 정단층과 저각의 충상단층 및 역전습곡이 발달한다. 단양읍 상진리의 남쪽 강변에서 두께 70~80 m의 현천리층은 흑색의 이암/셰일 또는 실트스톤으로 구성되며 수~수십 cm 두께의 정/역점이층리가 있는 사암이 협재된다. 현천리층의 흑색 이암/셰일에는 식물 화석이 산출되며 수 매의 무연탄층이 협재된다.[1]

- 전희영(1990)에 의하면 현천리층은 흑색 셰일이 우세하며 폭의 변화가 심하고 두께 150 m의 지층 내에 1~2매의 석탄층이 협재된다. ''Euestheria'' 식물화석의 산출에 근거하여 문경탄전의 보림층, 김포탄전의 통진층, 충남탄전의 아미산층과 백운사층에 대비된다.[7]

8. 3. 덕천리층

현천리층(玄川里層)은 단양군 단양읍 현천리에서 이름이 유래되었으며 사평리 역암층 위에 오는 흑색 이암~셰일 우세대로 구성된다.- 정창희(1971)에 의하면 현천리층은 사평리층을 정합으로 덮으며 사평리층이 없는 곳에서 평안 누층군이나 조선 누층군을 기저역암을 두고 부정합으로 덮기도 한다. 현천리층은 주로 암회색 셰일로 구성되며 회색 내지 백색의 사암과 탄층을 협재한다. 현천리층의 두께는 20~100 m이며 쥐라기의 식물화석이 포함되어 있다.[1]

- 현천리층에는 고각의 정단층과 저각의 충상단층 및 역전습곡이 발달한다. 단양읍 상진리의 남쪽 강변에서 두께 70~80 m의 현천리층은 흑색의 이암/셰일 또는 실트스톤으로 구성되며 수~수십 cm 두께의 정/역점이층리가 있는 사암이 협재된다. 현천리층의 흑색 이암/셰일에는 식물 화석이 산출되며 수 매의 무연탄층이 협재된다.[1]

- 전희영(1990)에 의하면 현천리층은 흑색 셰일이 우세하며 폭의 변화가 심하고 두께 150 m의 지층 내에 1~2매의 석탄층이 협재된다. ''Euestheria'' 식물화석의 산출에 근거하여 문경탄전의 보림층, 김포탄전의 통진층, 충남탄전의 아미산층과 백운사층에 대비된다.[7]

8. 4. 식물화석

대동 누층군 반송층에서는 아래와 같은 다양한 식물 화석이 발견되었다.[1]| 화석명 |

|---|

| Coniopteris hymenophylloides |

| Cladophlebis raciborskii |

| Cladophlebis denticulata |

| Cladophlebis haiburnensis |

| Cladophlebis nampoensis |

| Cladophlebis argutula |

| Cladophlebis kogendoensis |

| Cladophlebis meniscoides |

| Cladophlebis williamsoni |

| Ctenis yamanarii |

| Marattiopsis muensteri |

| Ginkgoites sibirica |

| Ginkgoites hermelini |

| Annularipsis inopinata |

| Equisetites ferganensis |

| Pterophyllum nathorsti |

| Pterophyllum subaequale |

| Baiera lindleyana |

| Baiera gracilis |

| Baiera longifolia |

| Sphenobaiera spectabilis |

| Eretmophyllum saiganensis? |

| Czekanowskia setacea |

| Czekanowskia rigida |

| Pityophyllum longifoliurn |

| Podozamites lanceolatus |

| Podozamites gracilis |

| Schizolepis moelleri |

| Phoennicopsis sp. |

| Clenis sp. |

| Elatocladus sp. |

| Otozamites sp. |

9. 중생대 화강암과 단양팔경

중생대 백악기에 관입한 '''흑운모 화강암'''(Kbgr; biotite granite)은 단양군 대강면 방곡리, 서부 올산리, 황렁리, 직티리와 단성면 동부 벌천리, 가산리, 장회리, 구담봉 및 적성면 서부 성곡리 지역에 분포한다. 이 화강암은 선캄브리아기 흑운모 화강암질 편마암과 조선 누층군, 금수산 규암층을 관입하고 있으며 단양군 밖인 문경시 동로면에서 중생대의 대동 누층군 반송층을 관입하고 있다. 암석의 주요 구성 광물은 석영, 사장석, 정장석, 흑운모다.[1]

구담봉, 사인암, 상선암, 중선암, 하선암은 이 흑운모 화강암으로 구성되어 단양팔경을 이룬다.

9. 1. 단양 구담봉

단양군 단성면 장회리에 있는 절벽 위의 바위가 거북을 닮아 구담봉이라 불리며, 이곳의 화강암에는 판상절리가 특이하게 형성되어 있다. 구담봉은 높은 산악 지형의 일부로 지표로 노출되는 과정에서 수평-수직 절리를 형성하며 아름다운 절경을 이루고 있다. 구담봉 화강암에는 우라늄이 67~1378 ppm, 토륨이 41~662 ppm 포함되어 있으며 SHRIMP 저어콘 U-Pb 연령 측정 결과는 중생대 백악기에 해당하는 90.4±0.5 Ma이다.[34]9. 2. 단양 사인암

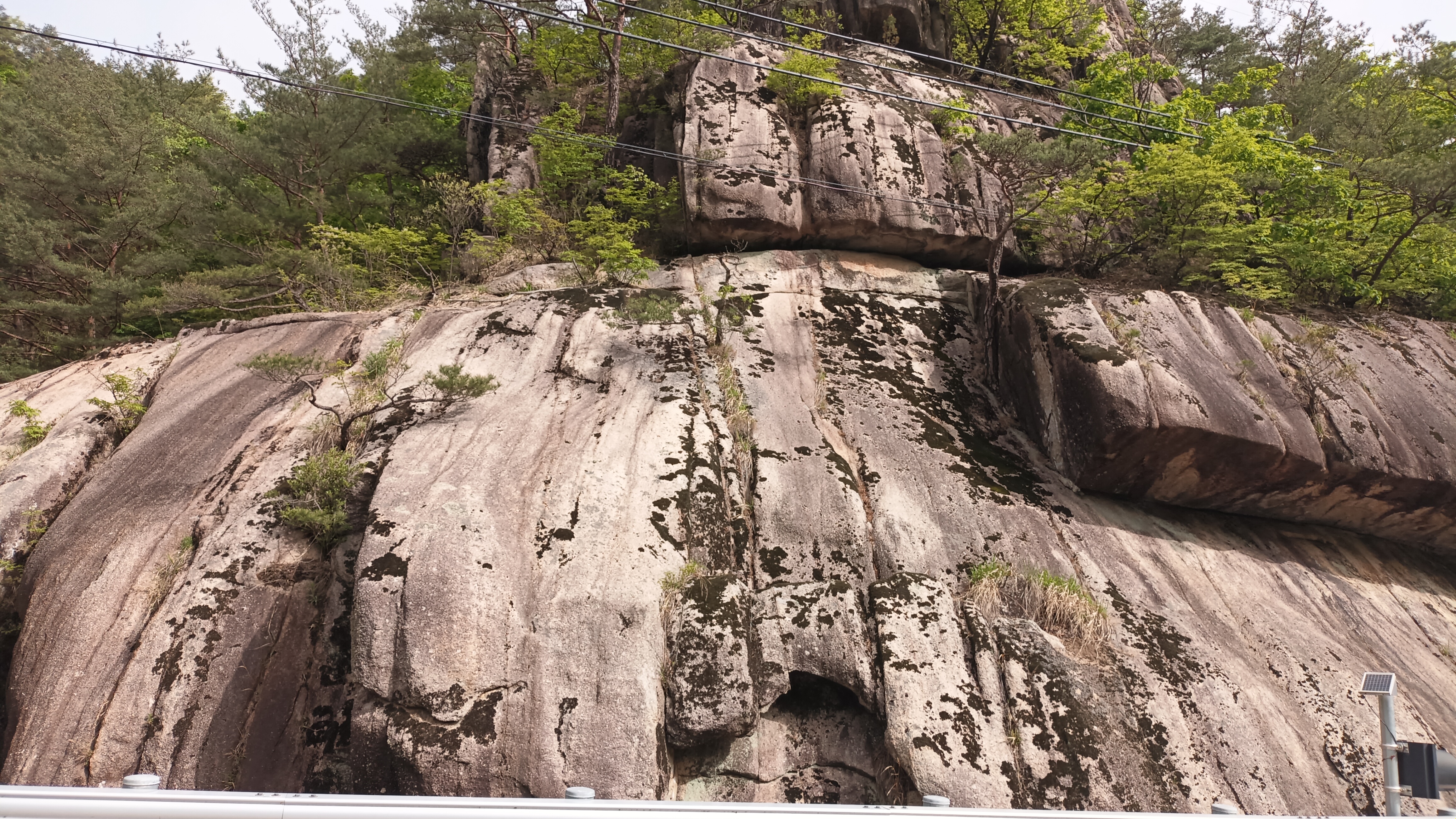

남조천변에는 병풍처럼 넓은 화강암 바위가 있는데, 이 바위는 판상절리와 수직절리가 발달해 있다.

9. 3. 상선암, 중선암, 하선암

단양팔경에 속하는 상선암, 중선암, 하선암은 중생대 백악기에 관입한 흑운모 화강암으로 구성된 계곡 지형이다.[1][35] 흑운모 화강암은 석영, 사장석, 정장석, 흑운모 등으로 구성되어 있다.[1]

10. 단양 지역 지층대비표

| 지질시대 | 小富信夫 (1942) | Brill (1957) | 태백산 (1962) | 손치무 외 (1967) | 정창희 (1971)[1] | 손치무 (1975) | 박정자 외 (1975) | 최현일 (1990)[1] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 백악기 화성암류 | 분암류 규장암 화강암 | 유문반암 화강반암 | 석영반암 | 석영반암 장석반암 | 석영반암 장석반암 | - | 석영반암 장석반암 | 규장암 화강반암 |

| 삼첩기-쥐라기 대동 누층군 반송층 | 사암 및 셰일 기저역암 | 상부층 하부층 | 사암-셰일층원 역암층원 | 덕천리 사암층 현천리 셰일층 사평리 역암층 | 덕천리층 현천리층 사평리층 | 덕천리층 사평리 역암 현천리층 | 덕천리층 현천리층 사평리 역암층 | 덕천리층 현천리층 사평리 역암 |

| 석탄기-페름기 평안 누층군 | 고방산통 사동통 홍점통 | 녹암층 고방산층 사동층 홍점층 | 녹암통 고방산통 사동통 홍점통 | 녹암통 고방산통 사동통 심곡리층 고수리층 | 동고층 고한리층 도사곡층 함백산층 장성층 금천층 만항층 | 백산층 신촌층 피내골층 고한리층 함백산층 장성층 금천층 만항층 | 흥교층 용산봉층 봉양층 기촌층 장성층 금천층 만항층 | 동고층 고한층 도사곡층 함백산층 장성층 금천층 만항층 |

| 캄브리아기-오르도비스기 조선 누층군 | 대석회암통 양덕통 | 대석회암통 양덕통 | 고성 석회암층 막동 석회암층 두무동층 동점 규암층 풍촌 석회암층 묘봉층 장산 규암층 | 조선계 | 조선계 상동층군 | 조선계 | 대석회암통 | 막동 석회암층 두무동층 천동리층 묘봉층 장산 규암층 |

| 지 질 시 대 | 제천도폭 적성면 북서부 | 영춘도폭 매포읍, 어상천면 적성면 중부, 영춘면 북서부 가곡면 중북부 | 단양도폭 적성면 남부, 매포읍 응실리 단양읍, 가곡면 남부 단성면, 대강면 | 옥동도폭 영춘면 동부 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 지층명 | 구성 암석 | 두께 | 지층명 | 구성 암석 | 두께 | 지층명 | 구성 암석 | 두께 | 지층명 | 구성 암석 | 두께 | |

| 쥐라기 | - | 반송층 (Jbs) | 사암 셰일 무연탄 | - | 반송층 (Jbs) | 사암 셰일 역암 무연탄 | - | - | ||||

| 반송층 (Jbc) | 역암 | - | ||||||||||

| 석탄기-페름기-트라이아스기 | - | 녹암층 (TRn) | 사암 | - | 녹암층 (TRn) | 사암 | - | - | ||||

| - | 고방산층 (TRg) | 셰일 사암 | - | 고방산층 (TRg) | 사암 | - | - | |||||

| - | 사동층 (Ps) | 흑색 셰일 사암 | - | 사동층 (Ps) | 흑색 셰일 사암 석회암 탄질 셰일 흑연 | 80 | - | |||||

| - | 홍점층 (Ch) | 셰일 사암 | - | 홍점층 (Ch) | 백색 규회암 석회암 사암 흑색 셰일 | 250~300 | 홍점층 (Ch) | 셰일 사암 | - | |||

| colspan = 13 | | ||||||||||||

| 시대 미상 | 금수산 규암층 (Kq) | 규암 석영편암 | - | - | 금수산 규암층 (Kq) | 규암 석영편암 | 300 이상 | - | ||||

| colspan = 13 | | ||||||||||||

| 오르도비스기 | 삼태산층 (Ols) | 석회암 | - | 삼태산층 (Os) | 석회암 | - | 삼태산층 (Os) | 석회암 돌로마이트 규질암 | 200 이상 | - | ||

| 흥월리층 (Odo) | 돌로마이트 | - | 흥월리층 (Oh1) | 돌로마이트 | - | 흥월리층 (Oh) | 돌로마이트 | - | - | |||

| colspan = 13 | | ||||||||||||

| 오르도비스기 | - | 고성 석회암층 (Ogl) | 석회암 | - | - | 고성 석회암층 (Ogl) | 석회암 돌로마이트질 석회암 | 100 | ||||

| - | 막동 석회암층 (Om) | 돌로마이트질 석회암 석회암 | - | 막동 석회암층 (Om) | 석회암 돌로마이트 | 250~350 | 막동 석회암층 | 석회암 돌로마이트 | 500 | |||

| - | 두무동층 (Odu) | 석회암 사질 셰일 | - | 두무동층 (Od) | 석회암 | 30~70 | 두무동층 (Odu) | 석회암 암회색 셰일 | 220 | |||

| - | 동점 규암층 (Od) | 규암 | - | 천동리층 (Oc) | 규암 괴상 석회암 이회암 사암 석회질 셰일 돌로마이트질 셰일 | 200~250 | 동점 규암층 (Od) | 규암 | 5~30 | |||

| 캄브리아기 | - | 화절층 (CEw) | 석회암 사암 사질 셰일 | - | 화절층 (CEw) | 석회암 셰일 | 200 | |||||

| - | 풍촌 석회암층 (CEp) | 석회암 | - | 풍촌 석회암층 (CEp) | 돌로마이트 석회암 | 250~300 | 풍촌 석회암층 (CEp) | 석회암 돌로마이트 | 400 | |||

| - | 삼방산층 (cs) | 사암 셰일 | - | 묘봉 셰일층 (CEm) | 녹(암)회색 셰일 점판암 사질 셰일 천매암 | 60~100 | 묘봉 셰일층 (CEm) | 백색 석회암 점판암 | 200 | |||

| - | 장산 규암층 (CEj) | 규암 | - | 장산 규암층 (CEj) | 회백색 규암 석영 편암 | 60~80 | 장산 규암층 (CEj) | 유백색 규암 처트 역암 | 200~300 | |||

| 선캄브리아기 | - | 페그마타이트질 미그마타이트 (pm) 화강암질 편마암 (PCEggn) | 편마암 | - | 흑운모 화강암질 편마암 (PCEbggn) | 편마암 | - | 페그마타이트질 미그마타이트 (pm) | - | - | ||

11. 단양군의 습곡

단양군에는 매포 복향사대, 덕상곡 습곡대, 봉우등 습곡대, 태화산 습곡대, 응봉 습곡대 등 다양한 습곡 구조가 발달한다.[1]

11. 1. 매포 복향사대

매포 복향사대는 단양군 매포읍 일대에 발달하는 향사 습곡 구조로, 삼태산층이 향사축 방향에 평행하게 발달하며 흥월리층과 삼태산층이 분포한다.[1]11. 2. 덕상곡 습곡대

단양탄광 내에서는 수 개 조의 덕상곡 등사 습곡 구조에 따라 평안 누층군 장성층이 넓은 분포를 가지며 이 지역에서 장성층의 두께는 300 m 이상으로 확인되고 동일 탄층이 수 회 반복되는 것으로 나타났다.[1]11. 3. 봉우등 습곡대

가곡면 사평리 봉우등 부근에서는 고방산통이 장성층 내 및 장성층 상위에 향사축을 따라 연장 분포한다. 단양탄광 내에서는 수 개 조의 덕상곡(德尙谷) 등사 습곡 구조에 따라 장성층이 넓게 분포하며 이 지역에서 장성층의 두께는 300 m 이상으로 확인되고 동일 탄층이 수 회 반복되는 것으로 나타났다.[1]11. 4. 태화산 습곡대

영춘면 오사리 북서부의 태화산 부근에는 수 회의 향사와 배사 습곡 구조에 의해 고방산층이 넓은 분포를 보인다.11. 5. 응봉 습곡대

영춘면 오사리 북서부 태화산(1027.5 m) 부근에는 여러 번의 향사와 배사 습곡 구조로 고방산층이 넓게 분포하며, 향사축을 따라 반송층이 분포하는 곳도 있다.[1]12. 단양군의 단층

단양군에는 옥동 단층, 각동 스러스트 단층, 죽령 단층 등 다양한 단층이 발달한다. 이 단층들은 옥천 습곡대와 영남 육괴의 경계부에 위치한 단양군의 지질 구조를 형성하는 데 중요한 역할을 했다.[36]

단양군에는 북동-남서 주향의 단층들과 서북서 주향의 죽령 단층, 북쪽의 영월군에서 내려온 영월인편상구조대의 스러스트 단층들이 발달한다. 옥동 단층과 각동 스러스트 단층은 영월군으로, 죽령 단층은 영주시로 연장된다.[36] 단양읍 기촌리, 노동리 일대에는 여러 스러스트 단층이 발달하여 평안 누층군 지층이 복잡하게 교란되어 있는데,[1] 이는 함탄층이 다른 지층에 비해 미끄러지기 쉽기 때문이다.[39]

'''죽령 단층'''(Jukryeong Fault)은 죽령을 중심으로 중앙고속도로와 평행하게 북서 70° 주향으로 발달하는 총 연장 23 km의 좌수향 주향 이동성 단층이다.[41][1] 금수산 규암층 분포 지역(적성면)에서 수평 변위가 500 m이며 동쪽으로 갈수록 증가하여 죽령역 부근에서는 1800 m에 달한다. 죽령 단층의 변위량은 3.3~3.6 km이다.[41][1]

12. 1. 옥동 단층

'''옥동 단층'''은 강원도 정선군 예미리에서 영월군 김삿갓면 옥동리와 단양군 동부를 지나 경상북도 상주시 함창읍까지 연장 100km 이상 이어지는 북동-남서 주향의 단층이다.[38] 이 단층은 북부 지역에서 서쪽 지괴가 낙하한 정단층의 성격을 가지며, 선캄브리아기 기반암층과 그 위에 놓인 고생대 조선 누층군 장산 규암층 사이의 경계를 따라 발달한다. 단양군 지역에서 옥동 단층은 다음과 같은 특징을 보인다.[38]- 영춘면 동대리 : 흑운모 편암과 장산 규암층 사이의 압쇄대(mylonite zone)는 규암층을 납석화된 석영편암으로 변형시켰으며, 수발과 배틀재를 잇는 동서 방향 단층을 따라 약 1.5km 변위되었다. 장산 규암층 내에는 북동 18° 및 북서 38° 경사의 소규모 스러스트 단층이 발달한다.

- 가곡면 보발리 : 장산 규암층이 화강암질 편마암과 접하며, 정확한 접촉부는 관찰되지 않지만 압쇄화된 편암류가 경계선을 따라 분포한다. 화강암질 편마암 내에는 흑운모 편암과 호상편마암이 포획암체로 포함되어 있어, 이 지역의 층서 성립 단계를 파악할 수 있다. 층서 성립 단계는 1) 엽리구조가 편암류 내에 형성, 2) 화강암질암의 관입, 3) 장산 규암층과 기반암류 접촉부를 따른 전단 운동(shear movement), 4) 대보 조산운동 시기 스러스트 운동의 영향 순이다. 운동 감각은 좌수향(sinistral)이다.

- 대강면 덕촌리 : 선캄브리아기 화강암질암을 중생대 백악기 화강암이 관입하고 있으며, 관입 접촉부를 따라 단층 운동이 있었을 것으로 추정된다.

12. 2. 각동 충상단층

'''각동 스러스트 단층'''(Gakdong Thrust Fault) 또는 '''각동 충상단층'''은 영월군 지역 영월인편상구조대의 스러스트 단층으로 단양군에서 영월군을 거쳐 정선군까지 이어지는 북동-남서 주향의 연장 40 km 이상인 대규모 충상단층이다. 이 단층에 의해 고생대 오르도비스기의 석회암 지층(영월형 조선 누층군)이 중생대 쥐라기의 대동 누층군 반송층 위로 충상(衝上)되었다. 각동 스러스트 단층을 기준으로 북서부에 조선 누층군 영월층군이, 남동부에 조선 누층군 태백층군과 평안 누층군, 대동 누층군이 분포하며, 대보 조산운동의 결과로 형성된 것이다. 각동 스러스트 단층의 경사는 북서 30~60°이다.[1]12. 3. 기타 충상단층

단양읍 기촌리, 노동리 일대에는 도전리 스러스트 단층, 슬음산(실음산, 실금산) 스러스트 단층, 기촌 스러스트 단층, 노동리 스러스트 단층 등 다수의 스러스트 단층이 발달하여 평안 누층군의 지층이 복잡하게 교란되어 있다.[1] 이들 단층에 대한 설명은 다음과 같다.- '''도전리 스러스트 단층'''은 슬음산 스러스트 단층의 상반으로부터 분기된다. 고수리 마을 서쪽에서 북쪽을 향하여 확장되어 있으며, 상반에 조선 누층군 막동 석회암층이, 하반에 평안 누층군 금천층이 놓여 있다. 고수리에서 사평리로 넘어가는 도로변 정상 남쪽 사면에서 이 단층은 반송층의 역암층에 의해 덮이며 더 발달하지 않는다.[1]

- '''기촌 스러스트 단층'''은 도전리 단층으로부터 분기되었고 평안 누층군 지역을 지난다. 이 단층은 오르도비스기 막동 석회암층 하부와 평안 누층군 지역에 나타나는 단층이다.[1]

- '''노동리 스러스트 단층'''은 실음산 단층에 겹쳐진 단층 가운데 가장 동쪽에 있는 스러스트 단층이다. 이 단층은 북동쪽 영춘까지 확장되고, 평안 누층군에까지 나타난다.[1]

- '''슬음산(실음산, 실금산) 스러스트 단층'''은 단양읍 노동리에 있는 실금산(슬음산, 671.3 m)을 지나는 북동 20° 주향의 단층으로 조선 누층군 두무동층과 막동 석회암층 또는 고성 석회암층이 평안 누층군 만항층, 사동층, 고방산층 위로 충상되어 있다. 주향은 북동 20°, 경사는 북서 60°이다. 슬음산 스러스트 단층은 사평리-근간우 다리 사이의 구인사 가는 삼거리에서 약간 북쪽에 있는 향산리 마을회관 뒤쪽 사면에서 반송층 사암에 의해 덮인다.[1]

- '''아평 스러스트 단층'''은 실금산 스러스트 단층에서 분리되어 북북동 방향으로 연장되다가 대동 누층군 반송층에 의해 덮인다. 단층의 이름은 가곡면 사평리의 아평 마을에서 유래되었다. 이 단층에 의해 평안 누층군 만항층에서 고방산층에 이르는 지층이 평안 누층군 녹암층 위로 충상되었다. 단층의 경사는 북서 30~60°이다.[1]

- '''심곡리 스러스트 단층'''은 단양읍 심곡리 산 36 (N 36°57'19.71", E 128°20'41.52")에 드러난 충상단층으로 이곳은 조선 누층군 막골층과 평안 누층군 홍점층이 부정합으로 접하는 지역 인근에 분포하여 고생대 지층의 스러스트 운동에 의한 것으로 추정되며 각동 스러스트 단층과 밀접한 관계를 가진 것으로 보인다.[1]

12. 4. 고수리 단층과 단양 고수동굴

단양 고수동굴 주변에는 고개 단층, 고수리 단층, 사평리 단층으로 명명된 3개의 역단층이 발달한다.[1] 이 단층들에 의해 조선 누층군 상부와 평안 누층군의 지층들이 충상(thrust)되어 막동 석회암층과 홍점층(만항층), 사동층, 고방산층이 각 2회 반복 노출된다. 이들 3개의 단층은 각동 스러스트 단층과 주향이 거의 일치하며 각동 단층 남동쪽 가까이서 평행하게 달리다가 단양군 북부에서 각동 스러스트 단층에 합류되어, 각동 단층의 지류(支流)에 해당하는 것으로 볼 수 있다.[1]- '''고수리 단층'''은 단양 고수동굴이 있는 단양읍 고수리 일대에서 동굴 부락이 있는 안고수 마을을 지나 설미기골이라고 불리는 계곡의 서측 50 m 이내에서 설미기골에 거의 평행하게 북북동-남남서 방향으로 발달한 단층이다. 이 단층은 설미기골 상류의 고개를 넘어 남한강에 이른다. 고수리 단층은 안고수 마을에서 남쪽으로는 구고수교의 동쪽을 지나 석탄 폐석이 쌓인 사면을 지나 남진하는데 이곳에서 측정된 단층의 경사는 서쪽으로 50°이다. 이로 보아 고수리 단층은 북동 10°의 주향을 가지고 서쪽으로 50°정도 경사한 역단층이다. 고수동굴의 입구는 고수리 단층에서 약 60 m 서쪽에 있고, 그 출구는 고수동굴 입구보다 수직 거리로 약 40 m 높은 곳에 있으며 고수리 단층과 거의 근접해 있다. 따라서 고수동굴은 고수리 단층 상반인 막동 석회암층 속에 있다. 고수리 단층의 낙차는 1,500 m로 계산된다.[1]

- '''고개 단층'''은 고수리 북서쪽, 단양읍 도담리 동부에 있는 고갯길 서쪽을 따라 북동 20°의 주향과 서쪽으로 50° 경사하는 역단층이다. 이 단층은 금천층(사동층 하부) 위에 놓여 있던 장성층(사동층 상부)과 함백산층(고방산층 하부)을 잘라 하늘 높이 솟아 오르게 하여 결국 삭박 소실되게 하였는데 그 낙차는 약 600 m 로 계산된다.[1]

- '''사평리 단층'''은 고수리 단층 동쪽 약 400 m에 있으며 대체로 함백산층(고방산층 하부) 내에 생긴 역단층으로 보아도 좋다. 다만 고수리 남쪽에서 장성층, 금천층, 만항층의 일부와 접한다. 이 단층은 북동 10°의 주향을 가지고 단양읍 노동리 북서부에서 고수리를 지나 가곡면 사평리로 이어지며 서쪽으로 약 50° 경사하는 역단층이다. 단층의 낙차는 약 700 m일 것으로 계산된다.[1]

12. 5. 죽령 단층

죽령 단층(Jukryeong Fault)은 죽령을 중심으로 중앙고속도로와 평행하게 북서 70°의 주향으로 발달하는 총 연장 23 km의 좌수향 주향 이동성 단층이다.[41][1] 금수산 규암층 분포 지역(적성면)에서 수평 변위가 500 m이며 동쪽으로 갈수록 증가하여 죽령역 부근에서는 1800 m에 달한다. 이 단층은 대규모 습곡과 연관되어 생성된 것으로 보이는데 서부로 가면서 낙차가 크고 동부로 가면서 습곡으로 변하는 힌지 단층(Hinge Fault)으로 보인다. 죽령 단층의 변위량은 3.3~3.6 km이다.[41][1]13. 화석

단양 지역에서는 산호류, 코노돈트 등의 화석이 발견되었다.[42]

13. 1. 산호류

단양 지역에서는 산호류, 코노돈트 등의 화석이 발견되었다.[42] <한국화석도감>에 의하면 금천층, 고수리 등지에서 발견된 산호류 화석은 다음과 같다.| 화석명 | 발견지 |

|---|---|

| Arachnastrea manchurica Yabe and Hayasaka, 1916 | 금천층, 고수리 |

13. 2. 코노돈트

단양 지역에서는 코노돈트 화석 등이 발견되었다.[42]13. 3. 방추충

단양 지역의 금천층에서 방추충 화석이 발견되었다.[42]14. 단양군의 광물과 지하자원

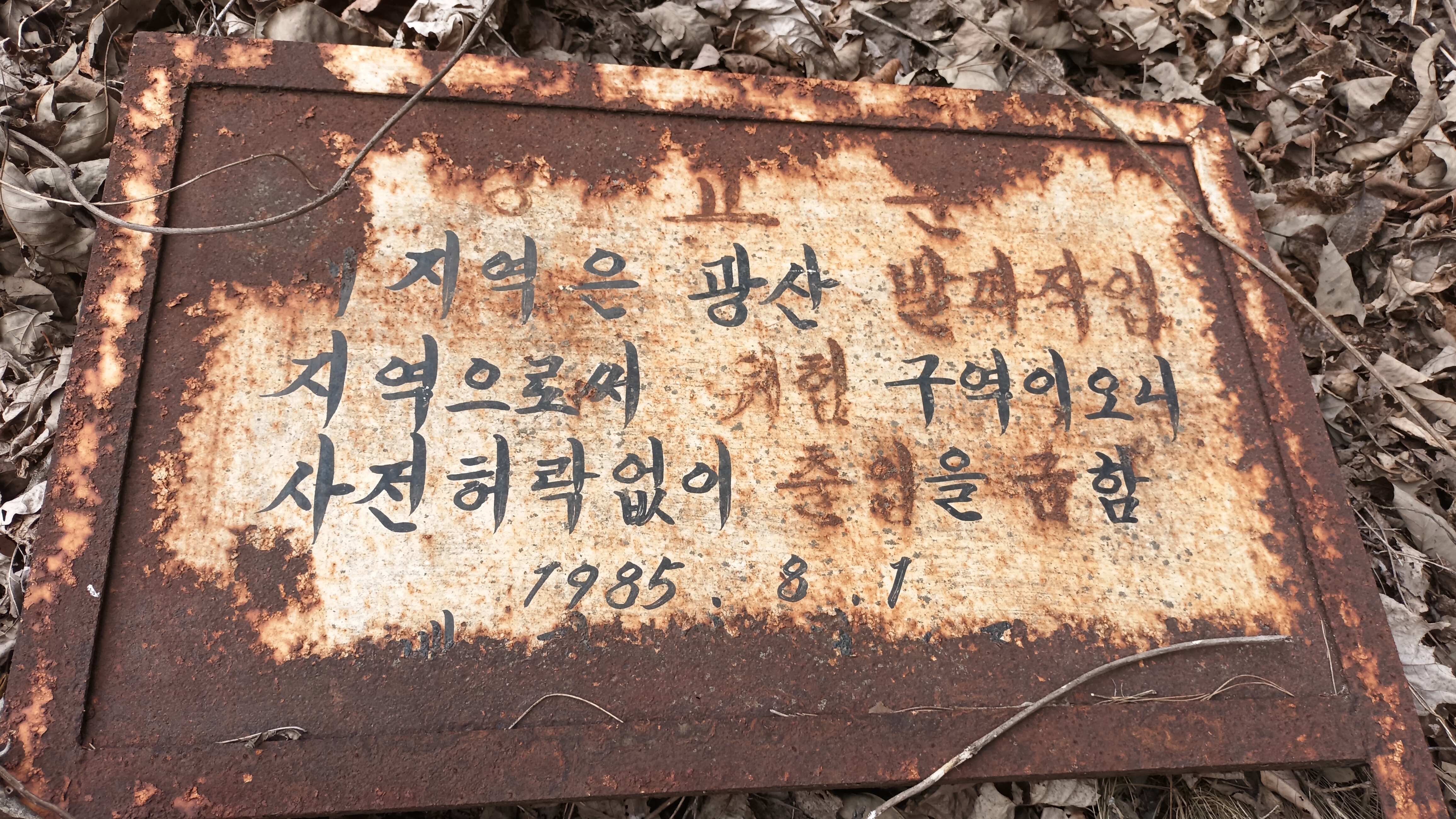

단양군에는 석회암 외에도 무연탄, 흑연 광상, 흑중석, 금, 은, 동, 아연, 휘수연석(몰리브데넘), 형석 광상이 발달했다.[1][43] 이 광상들은 대부분 1945년 이전에 개발되었으며, 현재는 모두 폐광되었다.

단성면 외중방리 지역의 삼태산층과 반송층 접촉부에는 폭 0.3~5 m, 연장 850 m의 스카른 광화대가 확인되었다.[1][43]

2022년 9월 23일 오전 10시 15분경, 적성면의 백운석 광산 갱도에서 암석 일부가 무너져 1명이 심정지 상태로 구조되어 병원으로 옮겨졌다.[44] 이 광산은 돌로마이트를 포함하는 조선 누층군 흥월리층을 채굴하는 광산으로 추정된다.

14. 1. 무연탄

단양군에 분포하는 석탄층은 평안 누층군 사동층 내에 있는 것과 대동 누층군 반송층에 있는 것으로 구별할 수 있다. 평안 누층군 사동층의 석탄층은 단성면 북상리와 대강면 장림리 사이 중앙선 철도 연변에 소규모로 분포한다. 그러나 이 지역은 서로 직교하는 죽령 단층과 실금산 단층이 통과하는 외곽부를 점하고 있어 심하게 습곡되어 있어 암층의 발달이 채굴에 적당치 않다.[1]- 봉양광업소(鳳陽鑛業所) : 단양부 가산면(佳山面) 가산리에 위치한다. 단양역에서 12 km 거리이며 과거 용두흑연광업소 소속이었던 것이 1962년 광성광업주식회사에서 인수하여 단양 지역 내에서 거의 유일한 무연탄 채굴 광산이다. 본 광산은 대동 누층군 반송층 내에 있는 함탄층(含炭層)을 채굴하며 생산량의 약 30%는 품질이 좋은 괴탄(塊炭)이다. 괴탄은 열량이 7000cal에 달하는 것도 있다.[1]

14. 2. 어상천 망가니즈광상

단양군 어상천면 임현리에 있는 망가니즈 광상으로, 조선 누층군 흥월리층과 삼태산층에 관입한 석영반암맥과 단층 파쇄대를 따라 산출되는 표성광상이다.[1][43]14. 3. 리튬 광상

단양군 단양읍 구미리에 일제강점기부터 리튬, 나이오븀, 탄탈럼, 베릴륨 등의 희유금속이 보고된 단양제1리튬광산이 있었다.14. 4. 형석 광상

단양군에는 석회암 외에도 무연탄 및 흑연 광상(鑛床)을 비롯하여 흑중석, 금, 은, 동, 아연, 휘수연석(몰리브데넘), 형석 광상 등이 발달되어 있으며, 금속 광상의 대부분은 1945년 이전에 개발된 것이다. 이들을 채광하는 광산은 현재 모두 폐광되어 있다.[1][43]14. 5. 적철 광상

단양군에는 석회암 외에도 무연탄 및 흑연 광상(鑛床)을 비롯하여 흑중석, 금, 은, 동, 아연, 휘수연석(몰리브데넘), 형석 광상 등이 발달되어 있으며, 금속 광상의 대부분은 1945년 이전에 개발되었다. 이들을 채광하는 광산은 현재 모두 폐광되어 있다.[1][43]14. 6. 몰리브데넘 광상

단양군에는 석회암 외에도 무연탄 및 흑연 광상(鑛床)을 비롯하여 흑중석, 금, 은, 동, 아연, 휘수연석(몰리브데넘)형석 광상 등이 발달되어 있으며, 금속 광상의 대부분은 1945년 이전에 개발되었다. 이들을 채광하는 광산은 현재 모두 폐광되어 있다. 단성면 외중방리 지역의 삼태산층과 반송층과의 접촉부에서 폭 0.3~5 m, 연장 850 m의 스카른 광화대가 확인되었다.[1][43]14. 7. 희유금속광상

단양군에는 석회암 외에도 무연탄 및 흑연 광상(鑛床)을 비롯하여 흑중석, 금, 은, 동, 아연, 휘수연석(몰리브데넘), 형석 광상 등이 발달되어 있으며, 금속 광상의 대부분은 1945년 이전에 개발되었다. 이들을 채광하는 광산은 현재 모두 폐광되어 있다.[1]흑중석(黑重石) 및 몰리브데넘 광상은 선캄브리아기 화강암질 편마암 및 미그마타이트질 편마암 내에 부존하는 광상으로 현재는 모두 폐광되었다.

- 미로광산(未老鑛山) : 대강면 미로리에 있는 이 광산은 몰리브데넘을 주로 하는 광상으로 흑중석, 비스무트, 황철석 등이 수반된다. 이는 중생대 흑운모 화강암과 접촉하고 있는 화강암질 편마암 내의 접촉부에 있으며 남-북 방향의 석영맥 내에 있다. 석영맥의 폭은 30 cm에 달하는 곳도 있으나 대체로 15 cm 내외이다. 광석을 포함하는 석영맥은 흑운모 화강암의 관입 접촉부에 발달되어 있는 것으로 보아 흑운모 화강암의 잔류용액(殘溜溶液)에 의한 것으로 생각된다.

희유금속을 포함한 반화강암 및 페그마타이트의 시료에 대해 화학분석을 실시한 결과, 페그마타이트에서만 리튬이 우세할 뿐 시료들에서 나이오븀이 최대 64 ppm, 베릴륨이 최대 115 ppm 정도만 들어있고 나머지는 그 양이 매우 적어 희유금속의 경제적 가치가 없는 것으로 드러났다.

참조

[1]

웹인용

5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[2]

웹인용

단양국가지질공원 개요

https://www.danyang.[...]

단양국가지질공원 공식 사이트

[3]

웹인용

丹陽 地質圖幅說明書 (단양 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1967년

[4]

서적

충청권 지질유산 발굴 및 지질유산 가치평가 사업

대한지질학회

2016년

[5]

웹인용

玉洞 地質圖幅說明書 (옥동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1966년

[6]

저널

단양 천동리 지역 옥천대/영남육괴의 접촉관계와 소위 화강암질 편마암의 Pb-Pb 연대 (Nature of contact between the Ogcheon belt and Yeongnam massif and the Pb-Pb age of granitic gneiss in Cheondong-ri, Danyang)

https://scienceon.ki[...]

1995년

[7]

웹인용

地史硏究 : 丹陽炭田地域 中生代 含炭堆積盆地의 生層序硏究

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1990년

[8]

저널

Structural Analysis of the Danyang Area, Danyang Coalfield, Korea (단양지역의 지질구조)

https://www.dbpia.co[...]

1992년 1월

[9]

웹인용

忠淸北道 丹陽郡 一帶에 分布하는 下部 古生代層의 CONODONT 化石群과 그의 生層序 (충청북도 단양군 일대에 분포하는 하부 고생대층의 코노돈트 화석군과 그의 생층서)

http://www.riss.kr/s[...]

1997년

[10]

저널

Kinematic interpretation of layer-parallel shearing structures in Danyang area and its tectonic implication (단양지역 층리평행 전단구조의 운동학적 특성과 지체구조적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

2023년 12월

[11]

웹인용

단양-영월지역에 분포하는 하부 고생대층에서 산출되는 코노돈트화석군과 생층서 Stratigraphy and Conodonts from the Paleozoic Sequences in the Danyang and Yongweol Areas, Korea.)

https://scienceon.ki[...]

공주대학교

1997년 4월

[12]

저널

단양지역 지질·지형자원의 가치와 지오투어리즘 관점에서의 활용방안 (Value of Geologic·Geomorphic Resources of Danyang-gun and Its Application from Geotourism Perspective)

https://scienceon.ki[...]

2020년

[13]

저널

천동동굴의 동굴환경에 관한 연구

https://scienceon.ki[...]

1990년

[14]

저널

Geological Structure in the vicinity of Yeongchun (永春附近의 地質構造)

https://www.dbpia.co[...]

1975년 9월

[15]

웹인용

고수동굴의 지질에 관한 연구

https://www.dbpia.co[...]

1993년

[16]

저널

온달굴 지대의 자연지리 환경

1994년

[17]

웹인용

도담삼봉

https://www.danyang.[...]

단양국가지질공원 공식 사이트

[18]

웹인용

석문

https://www.danyang.[...]

단양국가지질공원 공식 사이트

[19]

웹인용

태백산지구 지하자원 조사보고서 : 석회석편

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1962년

[20]

저널

The Age of the Gabsan Formation 甲山層의 地質時代)

https://www.dbpia.co[...]

1975년 6월

[21]

저널

Some Plant Fossils, Linopteris neuropteroides and Linopteris sp. cf. L. neuropteroides, from the Gabsan Formation, Korea (갑산층에서 발견된 식물화석 Linopteris neuropteroides와 Linopteris sp. cf. L. neuropteroides)

https://www.dbpia.co[...]

1979년 9월

[22]

웹인용

강원 지역에 분포하는 석회석 자원의 특성과 부존환경: 충북 가창산 지역의 갑산층을 중심으로 (Characteristics and Distribution Pattern of Carbonate Rock Resources in Kangwon Area: The Gabsan Formation around the Mt. Gachang Area, Chungbuk, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2000년

[23]

저널

Stratigraphy and Paleontology of the Danyang Coalfield, N. Chungcheong-do, Korea (丹陽炭田의 層序 및 古生物學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1971년 6월

[24]

저널

고수동굴의 지질에 관한 연구

https://www.dbpia.co[...]

1993년 1월

[25]

웹인용

충북 단양 지역에 분포하는 후기 석탄기 지층에서 산출되는 코노돈트의 층서.고생물학적 연구 (Conodont faun and its biostratigraphy of the late carboniferous strata of Danyang area, Chunghuk)

https://scienceon.ki[...]

강원대학교

1997년 4월

[26]

저널

단양탄전 금천층에서 발견되는 방추충 (Fusulinids from the Geumcheon Formation in Danyang Coalfield , Korea)

https://kiss.kstudy.[...]

1995년 4월

[27]

저널

Geology of the Danyang Coalfield (丹陽炭田의 地質)

https://www.dbpia.co[...]

1981년 6월

[28]

저널

The stratigraphy and correlation of the upper Paleozoic Pyeongan Supergroup of southern Korean Peninsula - A review (한반도 남부의 상부 고생대 평안누층군의 층서와 대비)

https://www.dbpia.co[...]

2017년 4월

[29]

서적

지구과학개론

교학연구사

[30]

문서

江原道 購片構造 理學評論

1926

[31]

웹인용

丹陽地域 大同地層의 層序와 堆積環境

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1990년

[32]

저널

A Study on the Jurassic Sapyeongri Conglomerate in the Vicinity of Danyang, N. Chungcheongdo, Korea (忠北 丹陽 附近의 쥬라紀 沙坪里 礫岩에 관한 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1975년 3월

[33]

저널

Fusulinids from the Limestone Gravels of the Jurassic Sapyeongri Formation, Danyang Coalfield, Korea 忠北 丹陽 附近의 쥬라紀 沙坪里層의 石灰岩礫에서 產出되는 紡錘蟲에 관한 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1979년 6월

[34]

저널

단양 지질공원 구담봉-사인암 지질명소 화강암의 SHRIMP 저어콘 U-Pb 연령과 지구화학 (SHRIMP Zircon U-Pb Age and Geochemistry of Granites in the Gudambong-Sainam Geosites, Danyang Geopark)

https://www.dbpia.co[...]

2019년 6월

[35]

웹인용

사인암

https://www.danyang.[...]

단양국가지질공원 공식 사이트

[36]

저널

단양지질공원의 지질공학적 이해와 필요성

https://kiss.kstudy.[...]

2021-04

[37]

저널

단양탄전, 영춘지역의 지질구조 (Geological Structures of the Yeongchun Area, Danyang Coalfield, Korea)

https://scienceon.ki[...]

1992

[38]

웹인용

옥동단층(玉洞斷層) (The Okdong Fault)

https://scienceon.ki[...]

1989

[39]

저널

고찰 : 우리나라 구조지질학 발전의 발자취 (Footprints of structural geology in Korea : Review)

https://www.dbpia.co[...]

2017-02

[40]

저널

Pre-Jurassic Thrust Movement in Danyang Area, Danyang Coalfield, Korea (단양탄전 지역에서의 선쥬라기 드러스트 운동)

https://www.dbpia.co[...]

1994-02

[41]

저널

단양 지역에 발달하는 죽령 단층의 특성 연구

https://www.dbpia.co[...]

2000-10

[42]

서적

한국화석도감

2003

[43]

웹인용

稀有金屬鑛物資源調査硏究 : 茂朱 및 丹陽地域, Nb-Ta-Be-Li 페그마타이트에 對한 鑛床 및 試錐探査 硏究

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1990

[44]

뉴스

충북 단양 백운석 광산서 암석 붕괴...1명 심정지

https://www.youtube.[...]

YTN

2022-09-23

[45]

저널

어상주광산(魚上川鑛山)의 망간광석(鑛石)에 대(對)한 광물학적(鑛物學的) 및 성인적연구(成因的硏究) (Mineralogy and Genesis of Manganese Ores from the Eosangcheon Mine, Korea)

https://scienceon.ki[...]

1982

[46]

저널

어상천망간광산 모암의 지구화학 (Geochemistry of the Country Rock of Eosangcheon Manganese Deposit)

https://scienceon.ki[...]

1984

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com