마천목

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마천목은 고려 말 조선 초의 무신으로, 1358년 장흥에서 태어났다. 우왕 때 무관으로 활동하며 정지(鄭地)를 따랐고, 조선 건국 후 제1, 2차 왕자의 난에서 공을 세워 익대좌명공신으로 책록되었다. 1420년 병조판서로 재직하며 북방 6진 설치를 주장했고, 명나라에 사신으로 다녀오기도 했다. 전라병영성을 축조했으며, 사후 영의정에 추증되고 화산서원 등에 배향되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 나주목사 - 김성일 (1538년)

김성일은 조선 중기의 문신이자 학자로 이황의 제자이며, 조선통신사 부사로 일본에 다녀온 후 일본의 침략 가능성이 낮다고 보고하여 임진왜란에 영향을 미쳤다는 평가를 받고, 임진왜란 당시 경상우병사, 경상도 초유사, 경상도관찰사를 역임했다. - 조선의 나주목사 - 이시방

이시방은 인조반정 공신으로 연성군에 봉해진 조선 중기 문신으로, 나주목사, 전라도관찰사, 제주목사 등을 역임하며 관료로서 활동했고, 대동법 시행에 힘썼으며 사후 영의정에 추증되고 충정이라는 시호를 받았다. - 1358년 출생 - 조반니 1세 벤티볼리오

조반니 1세 벤티볼리오는 벤티볼리오 가문의 시초이자 볼로냐의 참주였으며, 1462년에 사망했다. - 1358년 출생 - 후안 1세 (카스티야)

후안 1세 (카스티야)는 엔리케 2세의 아들로 카스티야의 왕이 되었으며, 포르투갈 병합 시도 실패, 유대인 관용 정책, 아르메니아 왕 구출 등의 활동을 했고, 아라곤의 엘레오노르와 포르투갈의 베아트리스와 결혼했으며, 낙마 사고로 사망하여 아들 엔리케 3세가 왕위를 계승했다. - 1431년 사망 - 교황 마르티노 5세

교황 마르티노 5세는 교회 대분열 종식 후 교황으로 선출되어 교황권 회복과 교회 재건에 힘썼으며, 유럽의 여러 문제에 대응하고 로마 르네상스를 촉발하며 교황령 재건에 기여했다. - 1431년 사망 - 오우치 모리하루

오우치 모리하루는 무로마치 시대의 무장으로, 오에이의 난 이후 가독을 상속받아 막부의 명을 받아 규슈 경영에 힘쓰고 조선과의 외교 및 무역을 통해 오우치 씨의 경제적 기반을 강화하는 데 기여한 오우치 씨 제11대 당주이다.

| 마천목 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 이름 | 마천목 |

| 원어 이름 | 馬天牧 |

| |

| 출생일 | 1358년 |

| 출생지 | 고려 전라주도 장흥부 회령 |

| 사망지 | 조선 전라도 장흥군에서 노환으로 병사 |

| 사망일 | 1431년 음력 2월 1일 (향년 74세) |

| 본관 | 장흥(長興) |

| 별명 | 자 군련(君戀), 호 오천(梧川), 시호 충정(忠靖) |

| 직업 | 무관 |

| 직책 | 무신 |

| 작위 | 장흥부원군(長興府院君) |

| 배우자 | 경주 이씨(慶州 李氏) |

| 자녀 | 마승(馬勝) |

| 부모 | 부: 마영(馬榮), 모: 평산 신씨(平山 申氏) |

| 친척 | 폐비 윤씨(외증손녀) |

| 경력 | |

| 경력 | 병마도절제사(兵馬都節制使), 도총제(都摠制), 병조판서 |

2. 생애

2. 1. 어린 시절

충정공 마천목은 공민왕 7년(1358) 정치적인 변화가 거센 시기에 장흥의 속현이었던 회령에서 태어났다. 장흥 마씨 11세손으로, 선대 마천린(馬天麟)은 1361년 신축호종공신(辛丑扈從功臣) 1등에 책록되고 회성군(會城君)에 봉해졌다.[1] 4대 고조부 마희원(馬希援)은 문하시중(門下侍中)이었고, 3대 고조부 마중기(馬仲奇)는 1205년 문과에 장원 급제하여 정당문학(政堂文學)을 역임하였다. 부인은 목사 이빈(李彬)의 딸 경주 이씨(慶州 李氏)이다.15세 되던 해에 아버지를 따라 곡성으로 이주하였는데, 어머니 평산 신씨가 곡성 지역과 연관이 있어 이주한 것으로 추측된다.

마천목의 효성은 어릴 적부터 지극하여, 섬진강 상류 두계천(杜溪川)에는 도깨비를 감동시킨 전설이 전해진다. 마천목은 곡성 오지면 당산마을로 이사 온 후, 섬진강에서 직접 고기를 낚아 부모를 공양하였다. 어느 날, 강을 막아 고기를 잡으려 했으나 여의치 않자, 우연히 주워 온 돌이 도깨비 대장임을 알게 되었다. 도깨비들에게 섬진강 두계천에 어살을 만들도록 돕게 하면 도깨비 대장을 돌려주겠다고 제안하여, 도깨비들이 한국 최고(最古)의 독살(혹은 살뿌리)을 만들었다고 전해진다.

2. 2. 고려 말기

힘과 무예가 출중하여 23세 때인 우왕 7년(1381)에 정8품 무반직인 산원(散員)을 받았다. 무관으로서 활동하면서 정지를 따랐다. 정지는 공민왕 후반부터 우왕, 창왕대에 걸쳐 활동하였던 무인으로서 전라도 나주 출신이었으므로 마천목이 군인으로 활동하고 관직 생활을 하는데 도움을 주었을 것으로 추측된다. 정지는 공민왕 말기에서 우왕 초에 걸쳐 전라도에서 군사를 지휘하여 왜구를 물리치는데 혁혁한 공로를 세웠기에, 마천목이 군인으로 발탁되고 무관으로 진출하는 데에 정지의 역할이 있었을 가능성이 높고, 마천목이 정지를 따랐던 것도 그러한 관계에서 빚어졌을 수 있다.2. 3. 조선 초기

1381년(우왕 7) 산원(散員)에 초수(初授)한 뒤 여러 차례 승진하여 1398년(태조 7) 제1차 왕자의 난 때에는 정안군(靖安君)을 도와 공훈을 세웠고, 대장군(大將軍)이 되었다.[2]1399년(정종 1) 상장군(上將軍)이 된다.[2]

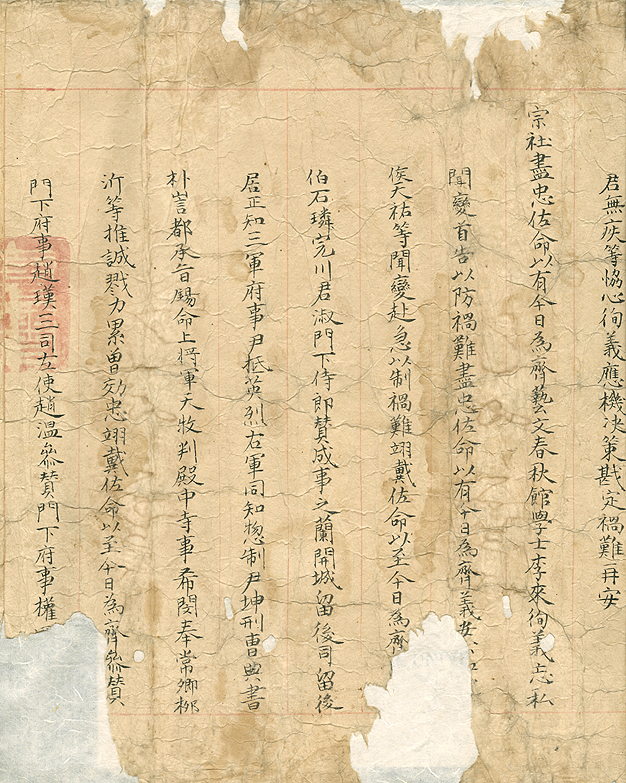

이듬해 제2차 왕자의 난이 발생하자 정안군의 선봉이 되어 크게 공헌, 1401년(태종 1) 익대좌명공신(翊戴佐命功臣) 3등에 녹훈되면서 전(田) 80결(結), 노비 8구, 은품대(銀品帶) 1요(腰), 표리(表裏, 임금이 신하에게 내리던 옷의 겉감과 안감) 1단, 말(丘馬, 司僕寺에서 기르는 궁중용 말) 1필, 구사(丘使, 공이 있는 신하에게 임금이 내리는 관노비, 扈從 업무담당) 3명, 직배파령(直拜把領, 임금이 공신에게 특별히 딸려준 군사) 6명을 하사받고, 회령군(會寧君)에 책봉되면서 동지총제(同知摠制)로 승진하였다.[2] 그에게 내려진 공신녹권(마천목좌명공신녹권 , 보물 제1469호)과 교서가 현재까지 전해지고 있다.[2]

1408년 11월에 회령군겸중군총제(會寧君兼中軍摠制), 이듬해 9월 감순청(監巡廳) 재직중에 전리(典吏) 고을귀(高乙貴)를 초달(招撻)하여 치사(致死)한 사건으로 사헌부의 청죄(請罪)를 받았으나 태종의 배려로 곡성(谷城)에 유배됨에 그쳤고, 그해 10월에 십일도도절제사(十一道都節制使)를 설치하면서 전라도도절제사에 복직되었다.[2]

1411년 1월 각위절제사(各衛節制使)를 설치하면서 용기시위사절제사(龍騎侍衛司節制使)가 되었고, 이듬해 5월 전라도병마도절제사판나주목사(全羅道兵馬都節制使判羅州牧使)로 파견되었으며, 1414년에 장흥군(長興君)으로 개봉(改封)되었다.[2]

1416년에는 도총제(都摠制)에 개수되었다가 곧 우군부판사(右軍府判事)가 되어 전라도병마도절제사로 파견되고, 1418년 2월에 내시위절제사(內侍衛節制使)가 되었다.[2]

1418년(세종 즉위년) 8월 좌우패(左右牌)를 좌우금위(左右禁衛)로 개편하면서 우금위절제사가 되었다.[2]

1420년(조선 세종 2년) 정헌대부 병조판서에 임명되었다.[2] 병조판서 때 상소한 성보론(城堡論)에서 조선 초기에 처음으로 북방 6진(鎭)의 설치를 주장하였다.[2]

1421년(세종 3) 명나라에 가서 조선의 승인에 공을 세워 태상왕(太上王)이 낙천정에서 치하연(致賀宴)을 베풀었다.[2]

1423년 9월에 판우군도총제부사(判右軍都摠制府事)가 되었다.[2]

1424년 3월 편모를 봉양하기 위하여 곡성현으로 하향, 곧 어머니상을 치렀으며, 1428년 7월 장흥군에 복직되었다.[2]

1429년 연로를 이유로 치사를 청하였으나 도리어 대광보국숭록대부(정1품)에 승진하여 장흥부원군(長興府院君)에 진봉(進封)되었고, 영돈녕부사 겸 영중추부사에 임명되었다.[2] 성품이 광심(廣深)하고 순근(醇謹)하며, 무략이 있어 시위와 국방에 공헌이 있었다.[2]

2. 3. 1. 관직 역임

1381년(우왕 7) 산원(散員)에 초수(初授)한 뒤 여러 차례 승진하여 1398년(태조 7) 제1차 왕자의 난 때에는 정안군(靖安君)을 도와 공훈을 세웠고, 대장군(大將軍)이 되었다.[2]1399년(정종 1) 상장군(上將軍)이 된다.[2]

이듬해 제2차 왕자의 난이 발생하자 정안군의 선봉이 되어 크게 공헌, 1401년(태종 1) 익대좌명공신(翊戴佐命功臣) 3등에 녹훈되면서 전(田) 80결(結), 노비 8구, 은품대(銀品帶) 1요(腰), 표리(表裏, 임금이 신하에게 내리던 옷의 겉감과 안감) 1단, 말(丘馬, 司僕寺에서 기르는 궁중용 말) 1필, 구사(丘使, 공이 있는 신하에게 임금이 내리는 관노비, 扈從 업무담당) 3명, 직배파령(直拜把領, 임금이 공신에게 특별히 딸려준 군사) 6명을 하사받고, 회령군(會寧君)에 책봉되면서 동지총제(同知摠制)로 승진하였다.[2] 그에게 내려진 공신녹권(마천목좌명공신녹권 , 보물 제1469호)과 교서가 현재까지 전해지고 있다.[2]

1408년 11월에 회령군겸중군총제(會寧君兼中軍摠制), 이듬해 9월 감순청(監巡廳) 재직중에 전리(典吏) 고을귀(高乙貴)를 초달(招撻)하여 치사(致死)한 사건으로 사헌부의 청죄(請罪)를 받았으나 태종의 배려로 곡성(谷城)에 유배됨에 그쳤고, 그해 10월에 십일도도절제사(十一道都節制使)를 설치하면서 전라도도절제사에 복직되었다.[2]

1411년 1월 각위절제사(各衛節制使)를 설치하면서 용기시위사절제사(龍騎侍衛司節制使)가 되었고, 이듬해 5월 전라도병마도절제사판나주목사(全羅道兵馬都節制使判羅州牧使)로 파견되었으며, 1414년에 장흥군(長興君)으로 개봉(改封)되었다.[2]

1416년에는 도총제(都摠制)에 개수되었다가 곧 우군부판사(右軍府判事)가 되어 전라도병마도절제사로 파견되고, 1418년 2월에 내시위절제사(內侍衛節制使)가 되었다.[2]

1418년(세종 즉위년) 8월 좌우패(左右牌)를 좌우금위(左右禁衛)로 개편하면서 우금위절제사가 되었다.[2]

1420년(조선 세종 2년) 정헌대부 병조판서에 임명되었다.[2] 병조판서 때 상소한 성보론(城堡論)에서 조선 초기에 처음으로 북방 6진(鎭)의 설치를 주장하였다.[2]

1421년(세종 3) 명나라에 가서 조선의 승인에 공을 세워 태상왕(太上王)이 낙천정에서 치하연(致賀宴)을 베풀었다.[2]

1423년 9월에 판우군도총제부사(判右軍都摠制府事)가 되었다.[2]

1424년 3월 편모를 봉양하기 위하여 곡성현으로 하향, 곧 어머니상을 치렀으며, 1428년 7월 장흥군에 복직되었다.[2]

1429년 연로를 이유로 치사를 청하였으나 도리어 대광보국숭록대부(정1품)에 승진하여 장흥부원군(長興府院君)에 진봉(進封)되었고, 영돈녕부사 겸 영중추부사에 임명되었다.[2] 성품이 광심(廣深)하고 순근(醇謹)하며, 무략이 있어 시위와 국방에 공헌이 있었다.[2]

2. 3. 2. 북방 6진 설치 주장

1420년(조선 세종 2년) 정헌대부 병조판서에 임명되었다. 병조판서 때 상소한 성보론(城堡論)에서 조선 초기에 처음으로 북방 6진(鎭)의 설치를 주장하였다.[2]2. 3. 3. 명나라와의 관계

1421년(세종 3) 명나라에 가서 조선의 승인에 공을 세워 태상왕(太上王)이 낙천정에서 치하연(致賀宴)을 베풀었다.[2]3. 전라병영성 축조

1417년(태종 17년)에 병마도절제사 마천목 장군이 축조한 강진 전라병영성(全羅兵營城)은 전라도의 53주 6진을 총괄한 육군의 총지휘부였다. 대한민국의 사적 제397호로 지정되었다.

전라남도 강진군 병영면은 조선초에 전라병영이 있던 지역이라 하여 마을 이름도 병영이라 하는데,지로·삼인·하고리 등 여러 마을이 인접해 있는 면소재지로 800여가구가 소 도읍을 이루고 있지만, 100여 년 전만 해도 전라도 최대의 군사주둔지였다.

조선시대 지방군제는 관찰사가 겸임하는 본영과 병마절도사가 관장하는 병영이 있었는데 전라도 본영은 전주에 있었고 병영은 오늘날 일개 면이 된 본군 병영면에 있었던 것이다.처음 전라도 병영은 광주에 있었으나 1417년(태종17년) 강진으로 옮겼는데 이것은 이 무렵 국내 사정이 고려에서 조선으로 옮겨가는 과도기로서 상당히 혼란했던 탓으로 왜구들의 침략이 잦아 연안 가까이 군대를 배치할 필요가 있었던 것이다.

역성혁명에 의한 왕조의 전복위험성을 잘알고 있었던 태종은 가장 신뢰할만한 인물에게 군지휘권을 주었는데 심복이었던 마천목을 전라도병마절제사로 제수하였다. 마천목이 찹첩히 산을 이룬 수인산 허리에 도착해 이 일대를 둘러보며 성터를 잡기 위해 눈여겨보았으나 마음에 드는 곳이 없어 쉬고 있었다. 하루는 문득 잠이 들었는데 비몽사몽간에 백발노인이 앞에 나타나 활을 내놓으면서 활을 당겨 보라 하므로 활을 받아 시위를 당겼다. 시위 소리에 소스라치게 놀라 주위를 둘러보니 잠깐 졸고 있는 틈에 꿈을 꾼 것이다. 그러나 이상한 꿈이라는 생각이 들어 그는 꿈에 화살이 날아간 자리를 찾아간 즉 이상하게도 그곳에는 화살이 박혀 있었다.

마장군(馬將軍)이 이곳에서 주위를 둘러보니 동헌(東軒)이 앉을 만한 곳이었다. 그는 이곳을 병영의 중심으로 작정하고 성의 넓이를 요량해 보았으나 또 마땅한 생각이 떠오르지 않았다. 마장군은 이 곳에서 하루 밤을 지냈는데 밤새 눈이 수북이 쌓였으나 동헌 자리를 중심으로 성터 안만은 눈이 쌓이지 않았다. 그는 「옳거니, 신이 내게 성곽 둘레를 알려준 것이다」며 병사들을 시켜 튼튼한 성(城)을 쌓아 올렸다.

이 같은 연유로 전라병영은 일명 설성(雪城)이라고도 한다.

4. 사후

세종에 의해 영의정에 추증되고, 화산서원과 충현사(忠顯祠)에 배향되었다.[3]

《세종실록》의 장흥부원군 마천목 졸기에는 다음과 같이 적혀 있다.[4]

장흥부원군(長興府院君) 마천목(馬天牧)이 졸하였다. 부음(訃音)을 아뢰니 (세종이) 조회를 3일간 정지하였으며, 내사(內史)에게 명하여 가서 조문하게 하고, 쌀·콩 아울러 30석과, 종이 1백 권을 부의(賻儀)로 내렸다. 또 예관에게 명하여 치제(致祭)를 내리니, 그 교서(敎書)에 이른 내용은 다음과 같다.

"신하로서 큰 공로가 있어 이미 시종(始終) 변함이 없었으니, 나라에는 상전(常典)이 있는지라 오직 휼전(恤典)을 특히 더하노라. 생각하건대, 경은 흉금(胸襟)과 도량이 크고 깊으며, 천성이 순수하고 행검(行檢)이 독실한데다가, 외적을 막는 재능이 뛰어나고 계략(計略)의 지혜 또한 구비하였으니, 실로 군왕의 우익(羽翼)이요, 국가의 주석(柱石)이라 이를 만하도다.우리 태종(太宗)께서 잠저(潛邸)에 계실 때에 사졸(士卒) 속에서 경(卿)을 발탁하사 군기(軍機)를 맡기시니, 경은 과연 대의(大義)를 따르고 사(私)를 잊었으며, 충성과 노력을 다하여 위험이 절박했던 그날에 창업(創業)을 도와 이루었고, 창졸간에 일어난 변란을 다스려 나라를 바로잡았던 것이니, 경의 충성, 그 용맹은 의당 산하(山河)에 맹세하고 이정(츺鼎)에 새겨야 할 것이로다. 누차 총제(摠制) 직에 등용되고 인하여 장흥군(長興君)에 봉하니, 그 임용(任用)이 결코 가벼운 것이 아니었고, 사랑과 대우 또한 갈수록 후하여져 부덕한 내가 즉위함에 이르러서도 간성(干城)같이 의중(倚重)해 왔도다. 드디어 치사(致仕)하고 어버이를 봉양할 것을 원하였고, 곧 질병에 걸려 직사(職事)를 사양하기에, 부원군(府院君)의 숭품(崇品)으로 승진시키고 만년의 휴양을 바랐더니, 이 무슨 갑작스런 부음(訃音)이란 말인가. 아득한 저 하늘이 이 한 원로마저 남겨 두기를 원하지 않는 것이 마음 아프도다. 이에 예관(禮官)을 보내어 치전(致奠)하고 영령(英靈)에 고하여 나의 심회를 펴보는 바이노라. 아아, 슬프도다. 기뻐도 슬퍼도 정의는 같은지라 어찌 경의 옛 공적을 잊으며, 유명(幽明)을 달리 했어도 이치는 일반이니 나의 지극한 이 회포를 살피리라 믿노라."

시호는 충정(忠靖)이라 하였는데, 위험한 속에서도 어려운 것을 사양치 않는 것을 충(忠)이라 이르고, 관후(寬厚) 화평하며, 착한 이름을 지니고 세상을 마친 것을 정(靖)이라 한다.

5. 가족 관계

조부는 마치원(馬致遠)이며, 아버지는 마영(馬榮), 어머니는 평산 신씨(平山 申氏)이다. 장인은 목사 이빈(李彬)이고, 부인은 경주 이씨(慶州 李氏)이다.

장남 마승(馬勝)은 경주부윤과 숭정대부를 지냈으며, 며느리는 정경부인 덕수 이씨(德水 李氏)이다. 차남 마전(馬腆)은 단양군수를 지냈고, 이조판서로 추증되었다. 삼남 마반(馬胖)은 구례현감을 지냈고, 사남 마춘(馬椿)은 병조참판을 지냈다.

딸은 장흥 마씨(長興馬氏)이며, 사위는 신숙주(申叔舟)의 숙부인 신평(申枰)이다. 외손녀는 장흥부부인 고령 신씨(高靈 申氏)이고, 외증손녀는 성종의 계비이자 연산군의 어머니인 폐비 윤씨이다.

6. 관련 문화재

참조

[1]

역사서

《고려사》 권21, 희종

https://terms.naver.[...]

[2]

역사서

《세종실록》 43권, 11년(1429 기유 / 명 선덕(宣德) 4년) 2월 3일(기묘) 2번째기사

http://sillok.histor[...]

[3]

백과사전

두산백과 - 마천목

http://www.doopedia.[...]

[4]

역사서

《세종실록》 51권, 세종 13년 2월 1일 병신 5번째기사

http://sillok.histor[...]

[5]

간행물

전라병영성

문화재청 문화재

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com