신숙주

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

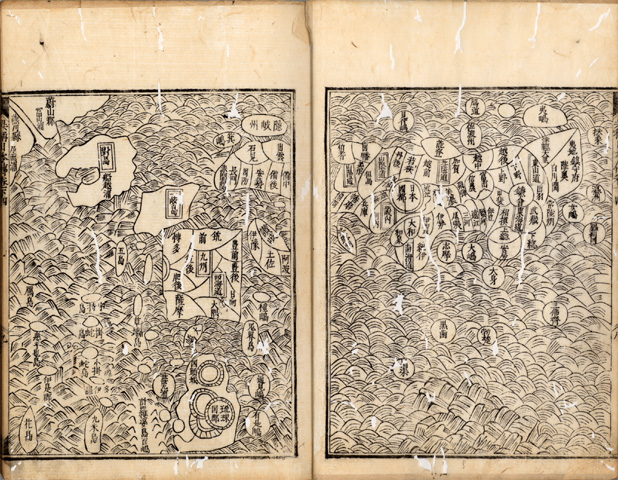

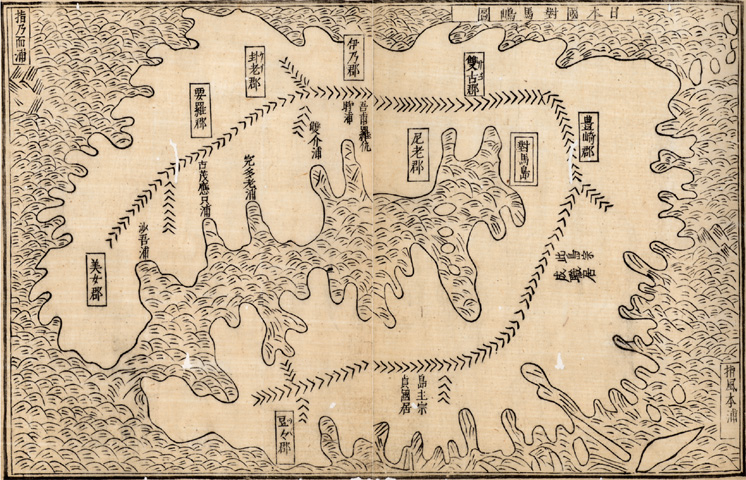

신숙주는 조선 전기의 문신으로, 1417년에 태어나 1475년에 사망했다. 세종 시대에 집현전 학사로 훈민정음 창제에 참여하고, 외교, 저술, 편찬 등 다양한 분야에서 활약했다. 특히 일본에 통신사로 파견되어 《해동제국기》를 저술했으며, 세조의 계유정난에 가담하여 영의정에 이르렀다. 그는 뛰어난 능력으로 긍정적인 평가를 받았지만, 계유정난 참여로 인해 변절자라는 비판도 받았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 삽화가 - 나혜석

나혜석은 한국 최초의 서양화가이자 신여성, 작가, 여성운동가로서, 여성의 자기 결정권과 자유로운 삶을 주장하며 사회적 논란을 일으켰으나, 진보적인 사상과 예술적 업적은 최근 재평가되고 있다. - 한국의 삽화가 - 김환영 (작가)

김환영은 충청남도 예산 출신으로 홍익대학교에서 서양화를 전공하고 민중미술 운동에 참여했으며, 만화, 애니메이션, 동시 등 다양한 분야에서 활동하며 어린이책을 제작하고 2009년 볼로냐 아동 도서전 주빈국 일러스트레이터로 선정되었다. - 일본학자 - 프란치스코 하비에르

프란치스코 하비에르는 1506년 나바라 왕국에서 태어나 파리 대학교에서 공부하고 예수회 창립에 참여하여 인도, 일본 등지에서 선교 활동을 펼치다 중국에서 사망한 가톨릭 사제이자 예수회 선교사이며, 사후 성인으로 시성되었다. - 일본학자 - 칼 페테르 툰베리

칼 페테르 툰베리는 스웨덴의 식물학자이자 의사로서 칼 폰 린네에게 사사받고 네덜란드 동인도 회사에 입사하여 동식물을 연구하고 일본에서 매독 치료법을 전수했으며, 웁살라 대학교 교수를 거쳐 총장을 역임하고 많은 업적을 남겼다. - 중국학자 - 펄 S. 벅

펄 S. 벅은 중국에서 어린 시절을 보내며 중국과 동양을 배경으로 한 소설들을 발표하여 퓰리처상과 노벨 문학상을 수상한 미국의 소설가이자 작가이며, 펄벅재단을 설립하여 여성 인권, 인종 간 입양, 혼혈아 문제 등 사회 문제에도 관심을 갖고 활동했고 한국과의 인연도 깊다. - 중국학자 - 오타니 고즈이

오타니 고즈이는 니시 혼간지의 주지로 종파 근대화를 추진하고 중앙아시아 탐험을 통해 '오타니 컬렉션'을 수집했으나, 재정 스캔들과 친일 행적으로 논란이 된 일본의 승려이자 탐험가, 학자이다.

| 신숙주 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 한글 이름 | 신숙주 |

| 한자 이름 | 申叔舟 |

| 일본어 (히라가나) | しん しゅくしゅう |

| 일본어 (가타카나) | シン・スクチュ |

| 로마자 표기 | Shin Suk-chu |

| 인물 정보 | |

| 자 | 범옹 |

| 호 | 희현당·보한재 |

| 시호 | 문충 |

| 출생일 | 1417년 6월 20일 (음력) |

| 출생지 | 조선 전라도 나주군 노안면 금안리 오룡동 |

| 사망일 | 1475년 6월 21일 (음력) |

| 사망지 | 조선 한성부 |

| 국적 | 조선 |

| 본관 | 고령 |

| 직업 | 문신 |

| 학력 | 1439년 친시문과 을과 급제 1447년 중시문과 급제 |

| 가족 관계 | |

| 배우자 | 무송군부인 무송 윤씨(본부인) 측실 배씨(첩) |

| 자녀 | 신주 · 신면 · 신찬 · 신정 · 신준 신부 · 신형 · 신필 신씨(신명수의 처) · 신결 · 숙원 신씨 (서자) |

| 부모 | 신장 (부) · 나주 정씨 (모) |

| 친인척 | 신용개(손자) 정유(외조부) 한명회(사돈) 한확(사돈) |

2. 생애

신숙주는 1417년(태종 17년) 음력 6월 20일 나주군 노안면 금안리 오룡동[4]에서 태어났다. 아버지는 고령 신씨 신포시의 손자이자 공조 참판을 지낸 신장이며, 어머니 나주 정씨는 지성주군사를 지낸 정유(鄭有)의 딸이었다. 형제로는 형 신맹주, 신중주, 동생 신송주, 신말주가 있었다. 폐비 윤씨의 친정어머니 부부인 신씨는 신숙주의 삼촌 신평의 딸로, 신숙주는 연산군에게 외외재종조부가 된다.

신숙주의 조상들은 본래 경상북도 고령현의 향리였으나, 7대조 신성용이 과거 시험에 합격하여 중앙 정계에 진출, 벼슬이 검교 군기감에 이르렀다. 증조부 신덕린은 전의 판서를, 할아버지 신포시는 공조참의를 지냈다. 아버지 신장은 온화한 성품의 문인이었으나 술을 좋아하여, 동료 문인 허조는 "이런 어진 사람을 오직 술이 해쳤다."며 한탄했다. 신장은 아들들 이름에 술을 뜻하는 '주(舟)' 자를 붙였다. 신장은 나주에서 한성부 본가로 이주했으며, 숭례문 현판 글씨 중 하나는 그의 글씨체라는 전설이 전한다. 동생 신말주의 손자 신공섭은 조선 후기 화가 신윤복의 선조이고, 일제강점기 역사학자 단재 신채호는 신숙주의 직계 18대손이다.

신숙주는 어려서부터 총명하고 기억력이 남달랐으며, 열심히 공부해 읽지 않은 책이 없었다. 아버지에게서 학문과 글씨를 배웠고, 윤회와 정인지의 문인이 되어 학문을 배웠다. 윤회의 아들 윤경연(尹景淵)의 딸 무송 윤씨를 아내로 맞이하여 윤회의 손녀사위가 되었으며, 정인지 문하에서 정몽주의 학문도 계승하였다. 학문을 연마하면서도 동리 아이들에게 천자문과 소학을 가르치는 서당을 열기도 했다. 탐진강과 영산강의 강물이 황해로 흐르는 것을 보며, 바다는 산골 깊은 계곡의 맑은 물이든 말과 소를 씻은 더러운 물이든 가리지 않고 받아들인다고 하였다.

1438년(세종 20년) 21세에 생원시와 진사시에 모두 합격하고, 그해 초시(初試)와 복시(覆試)에서 모두 장원하였다. 1439년(세종 21년) 문과에 급제하여 집현전에 등용되었다. 일본어, 중국어 등 외국어에 능통하여 외교관으로도 활약하였고, 1443년(세종 25년) 조선통신사 서장관으로 일본에 파견되었다. 정인지 등과 한글 창제와 『동국정운』 편찬에 참여하였으며, 외조부 윤회와 함께 세종의 총애를 받았다.

1453년(단종 1년) 수양대군(세조)의 계유정난에 가담하여 도승지(왕의 비서실장)가 되었다. 세조 즉위 후 대제학을 거쳐 1462년(세조 8년) 영의정에 올랐다. 세조는 그를 당나라 태종을 섬긴 위징에 비유했다.

예종 즉위 후 원상으로 승정원에 들어가 남이 모반 사건을 처리하고 성종을 섬겼다. 1471년(성종 2년) 성종의 명으로 『해동제국기』를 저술하여 간행하였다.

다음은 신숙주의 주요 관직을 정리한 표이다.

| 시기 | 관직 |

|---|---|

| 1439년 | 전농시 직장(종7품) |

| 1443년 | 통신사 서장관으로 일본 파견 |

| 1447년 | 집현전 응교(종4품) |

| 1449년 | 세손강서원 우익선(종4품) 겸임 |

| 1450년 | 사헌부 장령(정4품), 사헌부 집의(종3품) |

| 1452년 | 집현전 직제학(종3품), 사은사 서장관으로 명나라 파견 |

| 1453년 | 승정원 동부승지, 우부승지, 우승지, 좌승지(정3품), 계유정난 가담, 정난공신 2등 책봉 |

| 1454년 | 승정원 도승지(정3품), 춘추관 편수관 겸임 |

| 1455년 | 통정대부(정3품), 승정원 도승지, 경연청 참찬관, 상서소윤, 춘추관 수찬관, 겸판봉상사사, 지이조내직사, 좌익공신 1등 책봉, 예문관 대제학(정2품) |

| 1456년 | 병조 판서(정2품), 의금부 제조(종1품) 겸임, 보문각 대제학(정2품) 겸임, 판중추원사(종1품), 겸판병조 겸임, 우찬성(종1품) |

| 1457년 | 감춘추관사(정1품) 겸임, 좌찬성(종1품) |

| 1458년 | 우의정(정1품) |

| 1459년 | 좌의정(정1품) |

| 1462년 | 영의정(정1품) |

| 1464년 | 승문원 도제조(정1품) 겸임 |

| 1467년 | 겸예조 판서 |

| 1468년 | 익대공신 1등 책봉 |

| 1469년 | 경연령사(정1품) 겸임 |

| 1471년 | 좌리공신 1등 책봉, 영춘추사(정1품) |

| 1475년 | 사망 (향년 58세) |

2. 1. 생애 초반

1417년(태종 17년) 음력 6월 20일, 고령 신씨 신포시의 손자이자 공조 참판을 지낸 신장의 아들로, 외가가 있던 전라남도 나주군 노안면 금안리 오룡동[4]에서 태어났다. 어머니 나주 정씨는 지성주군사를 지낸 정유(鄭有)의 딸이다. 형제로는 위로 형 신맹주(申孟舟), 신중주(申仲舟), 아래로 동생 신송주(申松舟)·신말주(申末舟)가 있었다. 폐비 윤씨의 친정어머니 부부인 신씨는 신숙주의 삼촌 신평의 딸로, 신숙주는 연산군에게 외외재종조부가 된다.신숙주의 조상들은 본래 경상북도 고령현의 향리였으나, 7대조 신성용이 과거 시험에 합격하여 중앙 정계에 진출, 벼슬이 검교 군기감에 이르렀다. 증조부 신덕린은 전의 판서를 지냈고, 할아버지 신포시는 공조참의를 지냈다.

아버지 신장은 온화한 성품의 문인이었으나 술을 좋아하여, 동료 문인 허조는 "이런 어진 사람을 오직 술이 해쳤다."며 한탄했다. 조선왕조실록 졸기에 따르면 "사람됨이 온후하고 공순하여 남에게 거슬리지 아니하였다. 사장(詞章)에 능하고 초서와 예서를 잘 썼다. 성품이 술을 좋아하므로, 임금이 그 재주를 아껴서 술을 삼가도록 친히 명하였으나, 능히 스스로 금하지 못하였다."고 한다. 신장은 아들들 이름에 술을 뜻하는 '주(舟)' 자를 붙였는데, 신맹주(申孟舟)·신중주(申仲舟)·신숙주(申叔舟)·신송주(申松舟)·신말주(申末舟)였다. 신장은 관료생활을 하면서 나주에서 한성부 본가로 이주했다. 숭례문 현판 글씨 중 하나는 그의 글씨체라는 전설이 전한다.

동생 신말주의 손자 신공섭은 조선 후기 화가 신윤복의 선조로, 신윤복은 신공섭의 서자 신수진의 7대손이었다. 일제강점기 역사학자 단재 신채호는 신숙주의 직계 18대손이다.

신숙주는 어려서부터 총명하고 기억력이 남달랐다. 자라면서 열심히 공부해 읽지 않은 책이 없었고, 침착하여 깊이 생각하고 난 뒤에 말을 하는 성격이었다. 아버지에게서 학문과 글씨를 배웠고, 윤회와 정인지의 문인이 되어 학문을 배웠다. 윤회의 아들 윤경연(尹景淵)의 딸 무송 윤씨를 아내로 맞이하여 윤회의 손녀사위가 되었으며, 정인지 문하에서 정몽주의 학문도 계승하였다.

학문을 연마하면서도 동리 아이들에게 천자문과 소학을 가르치는 서당을 열기도 했다. 시문(詩文)에도 능해 묘사를 잘하고 분방하였다. 탐진강과 영산강의 강물이 황해로 흐르는 것을 보며, 바다는 산골 깊은 계곡의 맑은 물이든 말과 소를 씻은 더러운 물이든 가리지 않고 받아들인다고 하였다.

1438년(세종 20년) 21세에 생원시와 진사시에 모두 합격하고, 그해 초시(初試)와 복시(覆試)에서 모두 장원하였다.

2. 1. 1. 출생과 가계

1417년(태종 17년) 음력 6월 20일 희현당 신숙주는 고령 신씨 신포시의 손자이며 공조 참판을 지낸 신장의 아들로, 그의 외가가 있던 전라남도 나주군 노안면 금안리 오룡동[4]에서 태어났다. 어머니 나주 정씨는 지성주군사를 지낸 정유(鄭有)의 딸이다. 위로 형 신맹주(申孟舟), 신중주(申仲舟)가 있었고, 아래로 동생인 신송주(申松舟)·신말주(申末舟)가 태어났다. 또한 폐비 윤씨의 친정어머니인 부부인 신씨는 신숙주의 삼촌 신평의 딸로, 신숙주는 연산군에게 외외재종조부가 된다.그의 조상들은 본래 경상북도 고령현의 향리였으나 신숙주의 7대조 신성용이 처음으로 과거 시험에 합격하여 중앙 정계에 진출, 벼슬이 검교 군기감에 이르렀다. 증조부 신덕린은 전의 판서를 지냈고, 할아버지 신포시는 공조참의를 지냈다.

아버지 신장은 남에게 맞서기를 싫어하는 온화한 성품의 문인이었으나 술을 좋아하였는데, 동료 문인인 허조는 "이런 어진 사람을 오직 술이 해쳤다."며 한탄할 정도였다. 조선왕조실록의 졸기에 의하면 "사람됨이 온후하고 공순하여 남에게 거슬리지 아니하였다. 사장(詞章)에 능하고 초서와 예서를 잘 썼다. 성품이 술을 좋아하므로, 임금이 그 재주를 아껴서 술을 삼가도록 친히 명하였으나, 능히 스스로 금하지 못하였다."고 한다. 신장은 아들들의 이름에 술을 뜻하는 '주(舟)' 자를 붙였는데, 다섯 아들들의 이름은 신맹주(申孟舟)·신중주(申仲舟)·신숙주(申叔舟)·신송주(申松舟)·신말주(申末舟)였다. 아버지가 관료생활을 하게 됨에 따라 고향 나주를 떠나 본가인 한성부로 이주하게 되었다. 신장은 글씨를 잘 썼는데, 숭례문 현판 글씨 중 하나는 그의 글씨체라는 전설이 전한다.

동생 신말주의 손자 신공섭은 조선 후기의 유명한 화가 신윤복의 선조로, 신윤복은 신공섭의 서자 신수진의 7대손이었다. 한편 일제강점기의 역사학자 단재 신채호는 그의 직계 18대손이 된다.

2. 1. 2. 어린 시절

1417년(태종 17년) 음력 6월 20일, 희현당 신숙주는 고령신씨 신포시의 손자이자 공조 참판을 지낸 신장의 아들로, 그의 외가가 있던 전라남도 나주군 노안면 금안리 오룡동[4]에서 태어났다. 어머니 나주 정씨는 지성주군사를 지낸 정유(鄭有)의 딸이다. 형제로는 위로 형 신맹주(申孟舟), 신중주(申仲舟)가 있었고, 아래로 동생 신송주(申松舟)·신말주(申末舟)가 있었다. 폐비 윤씨의 친정어머니인 부부인 신씨는 신숙주의 삼촌 신평의 딸로, 신숙주는 연산군에게 외외재종조부가 된다.신숙주의 조상들은 본래 경상북도 고령현의 향리였으나, 7대조 신성용이 처음으로 과거 시험에 합격하여 중앙 정계에 진출, 벼슬이 검교 군기감(檢校軍器監)에 이르렀다. 증조부 신덕린은 전의 판서(典儀判書)를 지냈고, 할아버지 신포시는 공조참의를 지냈다.

아버지 신장은 남에게 맞서기를 싫어하는 온화한 성품의 문인이었으나 술을 좋아했다. 동료 문인 허조는 "이런 어진 사람을 오직 술이 해쳤다."며 한탄할 정도였다. 조선왕조실록 졸기에 따르면 "사람됨이 온후하고 공순하여 남에게 거슬리지 아니하였다. 사장(詞章)에 능하고 초서와 예서를 잘 썼다. 성품이 술을 좋아하므로, 임금이 그 재주를 아껴서 술을 삼가도록 친히 명하였으나, 능히 스스로 금하지 못하였다."고 한다. 신장은 아들들의 이름에 술을 뜻하는 '주(舟)' 자를 붙였는데, 다섯 아들들의 이름은 신맹주(申孟舟)·신중주(申仲舟)·신숙주(申叔舟)·신송주(申松舟)·신말주(申末舟)였다. 신장은 관료생활을 하면서 고향 나주를 떠나 본가인 한성부로 이주했다. 그는 글씨를 잘 썼는데, 숭례문 현판 글씨 중 하나는 그의 글씨체라는 전설이 전한다.

동생 신말주의 손자 신공섭은 조선 후기 유명한 화가 신윤복의 선조로, 신윤복은 신공섭의 서자 신수진의 7대손이었다. 일제강점기 역사학자 단재 신채호는 신숙주의 직계 18대손이다.

신숙주는 어려서부터 총명하고 기억력이 남달랐다. 자라면서 열심히 공부해 읽지 않은 책이 없었다. 사람들은 모두 그가 장차 큰 그릇이 될 것이라 예견했다. 성격은 침착하여 깊이 생각하고 난 뒤에 말을 했다. 아버지에게서 학문과 글씨를 배웠는데, 글재주가 뛰어났다. 후에 윤회와 정인지의 문인이 되어 학문을 배웠다.

첫 스승인 윤회는 하륜과 정도전의 문인으로, 이색과 백이정, 안향의 학통을 이었다. 신숙주는 스승 윤회의 손녀사위가 되었는데, 윤회의 아들인 증 영의정부사 윤경연(尹景淵)의 딸 무송 윤씨를 아내로 맞이했다. 정인지의 문하에서도 수학하며 정몽주의 학문도 계승하였다.

그는 학문을 연마하면서도 동리 아이들에게 천자문과 소학을 가르치는 서당을 열기도 했다. 성인이 되어서도 독서와 학문을 좋아하여 천하의 서적을 두루 섭렵하였다. 시문(詩文)에도 능해 묘사를 잘하고 분방하였다. 그는 일찍이 탐진강과 영산강의 강물이 황해로 흐르는 것을 보며, 바다는 산골 깊은 계곡의 맑은 물이든 말과 소를 씻은 더러운 물이든 가리지 않고 받아들인다고 하였다.

1438년(세종 20년) 21세에 생원시와 진사시에 모두 합격하여 생원과 진사가 되었다. 그해 초시(初試)와 복시(覆試)에서 모두 장원하였다.

2. 2. 관료 생활

1439년(세종 21년) 문과에 급제하여 집현전에 등용되었다. 일본어, 중국어 등 외국어에 능통하여 외교관으로도 활약하였고, 1443년(세종 25년) 조선통신사 서장관으로 일본에 파견되었다. 정인지 등과 한글 창제와 『동국정운』 편찬에 참여하였으며, 외조부 윤회와 함께 세종의 총애를 받았다.1453년(단종 1년) 수양대군(세조)의 계유정난에 가담하여 도승지(왕의 비서실장)가 되었다. 세조 즉위 후 대제학을 거쳐 1462년(세조 8년) 영의정에 올랐다. 세조는 그를 당나라 태종을 섬긴 위징에 비유했다.

예종 즉위 후 원상으로 승정원에 들어가 남이 모반 사건을 처리하고 성종을 섬겼다. 성종의 명으로 『해동제국기』를 저술하여 1471년(성종 2년) 간행하였다.

| 시기 | 관직 |

|---|---|

| 1439년 | 전농시 직장(종7품) |

| 1443년 | 통신사 서장관으로 일본 파견 |

| 1447년 | 집현전 응교(종4품) |

| 1449년 | 세손강서원 우익선(종4품) 겸임 |

| 1450년 | 사헌부 장령(정4품), 사헌부 집의(종3품) |

| 1452년 | 집현전 직제학(종3품), 사은사 서장관으로 명나라 파견 |

| 1453년 | 승정원 동부승지, 우부승지, 우승지, 좌승지(정3품), 계유정난 가담, 정난공신 2등 책봉 |

| 1454년 | 승정원 도승지(정3품), 춘추관 편수관 겸임 |

| 1455년 | 통정대부(정3품), 승정원 도승지, 경연청 참찬관, 상서소윤, 춘추관 수찬관, 겸판봉상사사, 지이조내직사, 좌익공신 1등 책봉, 예문관 대제학(정2품) |

| 1456년 | 병조 판서(정2품), 의금부 제조(종1품) 겸임, 보문각 대제학(정2품) 겸임, 판중추원사(종1품), 겸판병조 겸임, 우찬성(종1품) |

| 1457년 | 감춘추관사(정1품) 겸임, 좌찬성(종1품) |

| 1458년 | 우의정(정1품) |

| 1459년 | 좌의정(정1품) |

| 1462년 | 영의정(정1품) |

| 1464년 | 승문원 도제조(정1품) 겸임 |

| 1467년 | 겸예조 판서 |

| 1468년 | 익대공신 1등 책봉 |

| 1469년 | 경연령사(정1품) 겸임 |

| 1471년 | 좌리공신 1등 책봉, 영춘추사(정1품) |

| 1475년 | 사망 (향년 58세) |

2. 2. 1. 관료 생활 초반

1439년(세종 21년) 친시문과(親試文科)에 3등(병과)으로 급제하였고 그해에 전농시직장이 되었다.[5] 이조에서 그를 성균관 문묘에 제례를 올릴 때 제집사(祭執事)로 특별히 임명하였다. 그런데 이조의 어느 늙은 서리(胥吏)가 잊어버리고 첩지(牒紙)를 전달하지 않아 일을 빠뜨리게 되자 사헌부에서 탄핵하였다. 이때 신숙주는 그 서리가 늙었지만 딸린 자녀들이 많다는 사정을 알고, 그가 죄를 받아서 파면당할 것을 염려하여 자신이 거짓으로 자복하고 대신 징계를 받았다. 그는 생원, 진사시에 합격하고 초시와 복시에 장원한 인물이며 정식으로 과거에 합격한 인재라서 파면되지는 않았다. 뒤에 이 사실을 안 세종이 그를 특별히 용서해 주었고, 동료들로부터 신망을 얻게 되었다.1441년 집현전 부수찬(集賢殿副修讚)이 되었다. 그 뒤 입직할 때마다 장서각에 파묻혀서 귀중한 서책들을 읽었으며, 자청하여 숙직을 도맡아 하였다. 숙직이 없더라도 장서각에 있으면서 밤새도록 독서를 하였다. 정인지의 훈도 외에도 다양한 독서 덕택에 경사와 고전에 두루 능통하였고 역사 지식이 해박하였다.

집현전에 있으면서 그는 장서각에 들어가서 평소에 보지 못한 책을 열심히 읽고 동료를 대신하여 숙직하면서까지 시간 가는 줄 모르고 새벽까지 공부하기가 일쑤였다. 숙직이 아닌 때에도 장서각에 파묻혀서 귀중한 서책들을 읽느라 밤을 샜다고 한다. 이러한 학문에 대한 열성이 세종에게까지 알려졌으며, 세종은 그가 열심히 공부하는 것을 발견하고 어의(御衣)를 하사하여 칭찬했다. 하루는 책을 읽다가 잠이 든 그를 발견하고 왕이 직접 자신의 옷과 포의, 이불을 내렸다. 새벽에 깨어나 자신의 몸에 용포가 덮혀진 것에 깊이 감동한 그는 오래도록 감읍하였다 한다.

1442년(세종 24) 훈련원 주부(訓練院主簿)가 되었다. 이때 일본에 통신사를 보내게 되어 글 잘하는 선비를 서장관(書狀官)으로 삼기로 하였는데, 신숙주가 이에 뽑혔다. 집현전 학사로서 언어에 능해 중국어, 일본어를 비롯한 몽골어, 여진어, 유구어(琉球語) 등 동아시아 8개 국어에 능통했기 때문이다.

2. 2. 2. 외교 활동

1443년 2월 21일 부사직이던 신숙주는 훈련원 주부에 임명되어 조선 통신사 변효문의 서장관 겸 종사관으로 선발되어 일본에 건너갔다.[6] 그는 일본에서 우리의 학문과 문화를 과시하고, 언어와 한자, 유학을 가르쳤다. 일본을 여행할 때 그의 재주를 듣고 시를 써 달라는 사람이 마구 몰려들었는데, 즉석에서 붓을 들고 시를 줄줄 내려써서 주니 모두들 감탄하였다.[6] 10월 19일까지 9개월간 일본에 체류하며 견문록(見聞錄)과 일본의 인명·지명 등을 한자음으로 기록하였고,[6] 가는 곳마다 산천의 경계와 요해지(要害地)를 살펴 지도를 작성하고 그들의 제도·풍속, 각지 영주들의 강약 등을 기록했다. 귀국길에 대마도에 들러 계해조약을 체결하여 세견선(歲遣船)을 50척, 세사미두(歲賜米豆)를 200섬으로 제한하였다.[6] 1443년 10월 배편으로 인천항을 통해 귀환했다.신숙주는 명나라의 사신이 조선에 입국했을 때 태평관에 친히 왕래하면서 운서(韻書)에 대해 질문하여 그 음을 정확하게 하는 등 국내외를 돌아다니며 음운을 연구했다. 그의 학문열에 감격받은 명나라의 사신은 조선인 기생도 마다하고 그와 토론, 담론하며 연구하였다.

세종 때에 명나라 사신 예겸(倪謙) 등이 조선에 당도했을 때 많은 조선의 대신들이 학문이 짧다고 무시하였다가, 막상 한강을 유람하면서 시문을 주고 받을 때는 그를 당할 자가 없어서 망신을 당하게 되었다. 이에 신숙주가 성삼문과 함께 왕명을 받들어 예겸을 상대하게 되었고 신숙주는 예겸과 서로 형제의 의를 맺었다.

1451년(문종 1) 예겸이 다시 조선에 오자 그는 왕명으로 성삼문과 함께 시짓기에 나서 동방거벽(東方巨擘, 동방에서 가장 학식이 뛰어난 사람)이라는 찬사를 얻기도 했다.[5]

2. 2. 3. 집현전 학사와 한글 창제

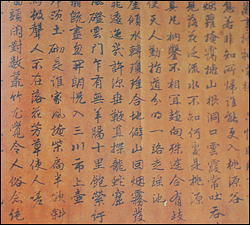

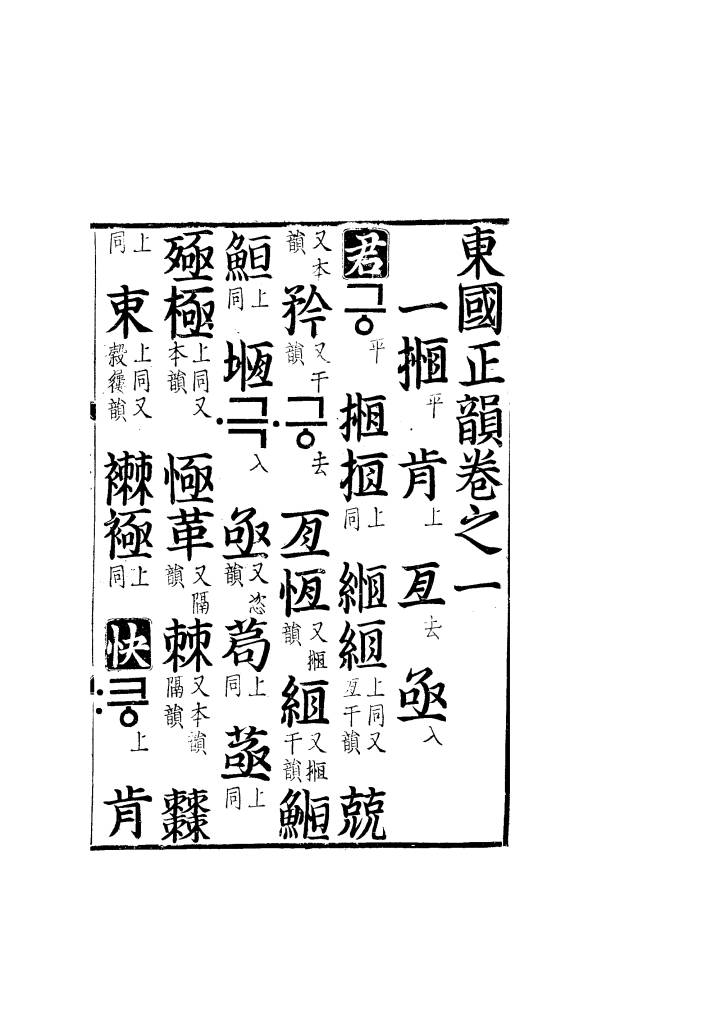

1445년(세종 27년) 권제, 정인지, 안지 등이 지어 올린 용비어천가의 내용을 다른 학자들과 함께 1447년(세종 29)까지 보완하였다.[6] 우리나라의 전승된 한자음을 정리하여 표준 한자음을 만들려는 목적에서 편찬한 『동국정운』을 1447년(세종 29년)에 6권으로 완성시키고 1448년(세종 30년) 출간하였다.[6]1448년(세종 30년) 집현전응교를 거쳐 1449년 세손강서원 우익선(講書院右翊善)으로 있을 때, 세손에게 사부를 세워 교육할 것을 청하였다. 이후 세종의 명으로 윤회, 김종서 등과 함께 고려사절요, 고려사 등의 편찬 작업에 참여하였다. 그 과정에서 그는 우왕과 창왕이 신돈의 자손이라고 주장한 정도전의 견해를 의심하기도 하였다. 세종은 만년에 병환이 깊어지자 집현전 학사들을 불러 어린 원손 홍위(후일의 단종)의 앞날을 부탁한다고 하였다. 이때 세종에게 어린 원손을 부탁한다는 부탁을 들은 신하들 중에는 신숙주 외에 성삼문, 박팽년 등이 있었다.

1451년(문종 1) 명나라 사신 예겸(倪謙) 등이 다시 조선에 오자 그는 왕명으로 성삼문과 함께 시짓기에 나서 동방거벽(東方巨擘)이라는 찬사를 받았다. 그해 직제학에 임명되었다.

현재 한국에서는 훈민정음을 창제한 인물을 세종대왕 단독으로 보는 시각이 유력하지만, 훈민정음의 ‘후서’에서 정인지가 언급한 집현전 학사들의 집단(신숙주도 포함)의 작업이라는 견해도 있다. 훈민정음과 함께 간행된 『동국정운』의 서문은 신숙주가 썼는데, 이를 통해 그가 작업의 중심 인물이었음을 짐작할 수 있다.

2. 2. 4. 서적 편찬

1445년(세종 27년) 권제, 정인지, 안지 등이 지어 올린 용비어천가의 내용을 다른 학자들과 함께 1447년(세종 29)까지 보완하였다.[6] 1447년(세종 29년)에는 우리나라의 전승된 한자음을 정리하여 표준 한자음을 만들려는 목적에서 편찬한 『동국정운』을 6권으로 완성시키고 1448년(세종 30년) 출간하였다.[6]1448년(세종 30년) 김종서 등과 함께 고려사절요, 고려사 등의 편찬 작업에 참여하였다.

- 농산축목서

- 동국정운(공저)

- 국조보감 (공저)

성종의 명을 받들어, 과거 무로마치 막부의 아시카가 요시노리(足利義教) 장군(將軍) 사후 일본을 방문했던 경험을 바탕으로 『해동제국기』를 저술하여 1471년(성종 2년)에 간행하였다.

그는 세조 때 시작되어 성종 때 완성된 『경국대전』 편찬에도 참여했다.

2. 2. 5. 수양대군과의 교류

신숙주는 평소 넓은 인간관계를 가졌으며, 한명회, 권람 등과도 친분을 쌓았다. 당시 한명회는 개국공신의 손자였으나 경덕궁직이라는 낮은 직위에 있었고, 권람은 불우한 처지에 있었지만, 신숙주는 이들의 비범함을 알아보고 각별하게 대했다.1452년(문종 2년), 수양대군이 명나라에 사은사로 갈 때, 한명회와 권람의 조언으로 신숙주가 서장관으로 동행했다. 수양대군은 신숙주의 재능을 아꼈으며,[9] 1453년 귀국 후 둘 사이는 급격히 가까워져, 수양대군의 계유정난에 신숙주는 간접적으로 지원했다.[10]

2. 3. 계유정난과 세조 반정

1453년 3월 승정원 동부승지가 되었다. 그해 10월 수양대군이 한명회, 권람 등과 계유정난을 모의할 때 참여하여, 어린 단종의 뒤에서 실력을 행사하는 김종서, 황보인 등을 제거하는데 동참하였다. 이때 신숙주는 수양대군에게 집현전 학사들을 포섭할 것을 건의하였다. 성삼문, 박팽년, 성승 등은 수양대군을 못마땅하게 여겼으나, 신숙주의 회유와 권고로 정난공신 지위를 일단 수용했다.[10]계유정난이 성공하고 집현전 학사들까지 포섭하여 반발을 무마시킨 공로로 신숙주는 수충협책정난공신(輸忠協策靖難功臣) 1등관에 오르고, 이듬해 승정원 도승지로 승진했다. 신숙주는 이에 대한 보답으로 도승지 자리에 있으면서 우부승지 권람, 동부승지 구치관과 함께 단종의 일거수일투족을 면밀하게 감시, 관찰하여 세조에게 보고했다.[10] 반정 직후 신숙주는 유언비어를 없애고, 어린 왕의 치세 기간 중 일부 권신과 재상들이 어린 왕의 눈과 귀를 가리고 정사를 마음대로 독단적으로 행사하였으며 민심이 제대로 전달되는 것을 막았다고 주장하며, 민생을 위한 정책을 펼칠 것을 선언하여 흉흉해진 민심을 수습하였다. 그해 7월 경희전 고동가제(景禧殿告動駕祭)의 찬례관(贊禮官) 중 한 명으로 참여하여 부종묘 추향 대제(祔宗廟秋享大祭)의 아헌관 이하 관료를 포상할 때 채단초(綵段綃) 각각 1필(匹)을 하사받았다.

1455년 세조가 즉위하자 동덕좌익공신(同德佐翼功臣) 1등에 고령군(高靈君)으로 봉해진 뒤 예문관 대제학으로 임명되었다.[11]

2. 4. 사육신의 난과 단종 복위 운동

신숙주는 귀국 직후 성삼문 등과 재회했다. 이때 사육신은 세조 3부자 처형 거사에 동참할 것을 요청했으나, 신숙주는 단호하게 거절했다. 신숙주는 성삼문 등의 단종 복위 운동이 명분상으로는 옳지만, 인력과 장비 부족으로 실현 불가능하다고 판단했다. 그는 한명회나 권람 등에게는 이 사실을 알리지 않았는데, 이후 김질이 자신의 장인 정창손의 설득으로 거사를 폭로하면서 알려지게 되었다. 그러나 그가 사육신의 거사를 밀고했다는 소문이 퍼지면서 김시습 등은 그를 배신자로 비판하였고, 사림파들의 조롱거리가 되었다.[12]그는 자신이 살아남아 할 일이 있다고 생각했다.[8] 이로써 사육신과 결별을 결심했다.

한편, 사육신 중 한 사람인 성삼문과는 절친한 벗이었지만, 성삼문은 단종 복위 거사를 도모할 때 '비록 신숙주는 나의 평생 벗이긴 하나 죄가 무거우니 죽이지 않을 수 없다.'고 했다고 한다.[10] 또한 사육신의 동정론과 함께 자신에게 가해지는 비난에 대해, 단종 즉위 후 권신들이 어린 왕의 눈과 귀를 가리고 권력을 남용하는 것을 방관하는 것이 옳은 것이냐며 반박하였다. 그리고 하위지 등이 세종의 한글 창제 당시 이를 반대, 비판한 점을 들어 문맹을 구하려던 세종의 의지를 반대하던 신하들과 사육신을 비유하며 맹목적인 보수성을 비판하였다.

1456년(세조 2년) 성삼문, 하위지 등의 단종 복위 계획이 발각되고 사육신과 그 관련자들이 처형되었다. 신숙주는 정승들과 함께 입궐하여 단종을 강등시키고 서인으로 만들 것을 건의했고, 단종은 노산군으로 강등되었다. 사육신인 성삼문과 박팽년은 형문을 당하면서도 굴하지 않고 신숙주를 향해 반역자, 배신자라고 규탄하였는데, 이때 신숙주는 그들은 단종의 충신이지만 금상(세조)의 충신은 아니라며 항변하였다. 신숙주는 세조 옆에서 그들의 고문 장면을 지켜봤으며 성삼문의 질타에도 묵묵히 자리를 지켰다.

사육신 처형 직후 그는 변방의 축성을 강화하고 남해 해안가에 출몰하는 왜구를 격퇴하게 하였으며, 대마도 도주에게 조약문의 사본을 보내 경고하였다. 곧이어 경상북도 지역에서 이보흠과 금성대군 등의 거사로 단종 복위 운동이 다시 발생하자, 탄핵 상소를 올려 노산군과 금성대군의 처형을 강력히 주장하여 세상을 놀라게 하였으며, 그는 노산군과 금성대군의 처형을 관철시켰다. 이때 그는 노산군의 부인 송씨를 자신의 노비로 내려줄 것을 요청했지만 세조는 그것만은 허락하지 않았다.[13] 세조는 신분만 비(婢)일 뿐 노비로서 사역시킬 수 없다 하여 정업원에 혼자 살게 하였다.[14] 이 사실이 알려지면서 산림에 은둔 중인 학자들은 그가 다른 뜻을 품지 않았는가 하며 의혹과 조소를 퍼부었다. 김시습은 그가 행차할 때마다 나타나서 면박을 주거나 변절자라는 말로 조롱하기도 하였다.

2. 5. 생애 후반

1464년(세조 10년) 영춘추관사(領春秋館事)가 되었다.[10] 같은 해 7월 통신사(通信使)로 일본에 파견되었으나, 7월 19일 일본 국왕 고하나조노가 사망하여 일본 측의 대접은 소홀하였고, 그해 12월 귀국하였다.[10]1466년 9월 양정이 세조에게 왕위를 선위(禪位)하라고 진언하였다가 신숙주 등이 말려 무마되었다. 1467년 이시애의 난 때 난에 협력했다는 무고를 당했으나 왕이 듣지 않았다. 같은 해 건주위 토벌에 출정하여 공을 세웠고, 12월 군공 3등(軍功三等)에 녹훈되었다. 이후 평안도와 함경도에 성곽을 쌓고, 각 군에도 성곽을 개보수할 것을 건의하였다. 1467년 예조판서를 겸임하였다.[10]

2. 5. 1. 영의정 임명

1462년(세조 8년) 5월 20일 영의정으로 승진하였다.[10] 그의 영의정 임명 직후 사육신과 갈라선 것에 대한 비난 여론이 일어나자 일단 사임하였다가 다시 복직했다. 그러나 그는 자신의 지위가 너무 높아진 것을 염려하여 1464년 영의정 직을 사직했다.[10] 세조는 그의 사직을 허락하지 않았으나 그는 거듭 사직하여 물러났다.2. 5. 2. 남이의 옥사 전후

1468년 세조는 죽음을 앞두고 "당 태종에게는 위징, 나에게는 숙주"라고 말했다고 한다.[5] 세조가 신숙주를 당 태종의 위징에 비견한 것은 자신도 당 태종처럼 신숙주를 통해 문화 통치를 이루었다는 것을 의미하고, 한편으로는 그만큼 신숙주를 신뢰했다는 뜻이 된다.[5]1468년 세조가 병으로 죽고 예종이 즉위하자 신숙주는 한명회, 구치관, 정인지 등과 함께 원상의 한 사람으로 승정원에 들어가 정희왕후와 함께 서정(庶政)을 처결하고 혼란을 수습하였으며, 예종 즉위 후 남이의 옥사가 발생하자 그는 유자광 등과 함께 위관으로 참여, 남이 장군과 강순 등을 심문한 뒤 숙청하여, 수충보사병기정난익대공신(輸忠保社炳幾定難翊戴功臣)에 책록되었다.

의경세자(덕종)이 갑자기 병으로 사망하고 사가로 나가게 된 수빈 한씨(후일의 인수대비)는 자신의 일족인 한명회 외에 그의 집에도 자주 왕림하였는데, 그는 수빈의 둘째 아들 자을산군 혈(훗날의 성종)을 눈여겨보게 된다. 의경세자가 병으로 죽자 현덕왕후의 저주로 죽었다는 소문이 각지에 확산되자, 그는 이를 근거없는 헛소문이라며 일축하였다. 의경세자가 단종보다 일찍 사망하였으나 현덕왕후의 저주로 의경세자가 죽었다는 소문은 계속 확산되었다.

2. 5. 3. 성종 즉위 직후

1469년 예종이 재위 1년 만에 죽자 그는 정희왕후에게 의경세자의 둘째 아들 자을산군 혈을 왕으로 추천했다. 정희왕후가 자을산군으로 후계자를 결정하였을 때 귀성군을 추천하는 반대 의견이 나오자 그는 “속히 상주(喪主)를 정하여서 인심을 안정시키는 것이 마땅합니다.”라고 하여 정희왕후의 결정을 적극 지지했다.[1] 1469년 예조판서 대리, 겸 춘추관 영사(兼春秋館領事)를 지냈다.[1]1469년(성종 1년) 12월 29일 왕명으로 한명회, 구치관, 최항, 조석문, 김질 등과 함께 경연청 영사(經筵廳領事)를 겸임하였다.[7]

2. 5. 4. 서적 편찬과 영의정 재임

1471년(성종 2년) 성종이 즉위하자 신숙주는 그를 추대한 공로로 순성명량경제홍화좌리공신(純誠明亮經濟弘化佐理功臣) 1등에 책록되고 다시 영의정에 임명되었다. 그는 이때 노병을 이유로 여러 번 사직하였으나 성종이 윤허하지 않았다. 이후 정치적, 학문적 영향력을 발휘하며 정계에 남아 있었다.[10]신숙주는 병력 1만 이상을 증강하도록 건의하여 병력을 양성하고 북방과 해안가의 방비에 힘썼다.

1473년 충훈부 당상(忠勳府堂上)이 되었으며 경혜공주의 아들 정미수(鄭眉壽)가 분에 넘치는 혜택을 받는다는 이유로 탄핵하였으나 성종이 듣지 않았다. 1474년(성종 5년) 2월 병을 이유로 사직을 청하는 상소를 올렸으나 성종이 이를 반려하였다.

1474년 4월 24일 공혜왕후의 국상 시 국장도감 도제조(國葬都監都提調)에 임명되어 그해 6월까지 장례식을 주관하였다.

1475년 병으로 사직을 청했으나 왕이 허락하지 않아 계속 영의정직에 있었다. 왕이 그에게 특별히 궤장과 안대를 하사하려 하였지만 그는 자신이 궤장을 받을 나이는 아니라며 조용히 사양하였다. 한편으로 일본과 여진을 경계하여 북방과 해안가의 방비에 주력할 것을 건의하기도 하였다. 임종 직전에 문병 온 성종이 조언을 묻자 '일본과의 화친 관계를 잃지 마소서'라고 유언하였다. 그러고는 병으로 죽었다.[15]

그는 마포의 한강변에 담담정(淡淡亭)을 짓고 문인, 시인들과 교류하였다. 또한 서실을 짓고 문인들에게 글과 사서육경, 역사와 고전 등을 가르치는 한편 그림에도 능하여 그림과 서화를 가르치기도 했다. 그의 서실에는 글과 학문, 그림, 서예를 배우고자 하는 청년들이 많이 모여들었다.

많은 시와 다양한 저작과 작품을 남겼으나 후일 사림파에 의해 역적으로 단죄되면서 그의 저서와 작품, 시, 글씨들 중에는 중종 때와 임진왜란, 정유재란, 병자호란 때 다수 소각되거나 인멸되었다. 또한 그가 사후 변절자, 배신자로 매도당하면서 그의 작품과 저서, 시, 그림 등은 대부분 외면당하고 말았다. 현재 전하는 작품으로는 저서인 《보한재집》(保閑齋集), 《북정록》(北征錄), 《사성통고》(四聲通攷), 《농산축목서》, 《해동제국기》(海東諸國記) 등이 있고, 글씨로는 송설체의 유려한 필치를 보여주는 《몽유도원도》의 찬문(贊文)과 해서체의 작품 《화명사예겸시고 (和明使倪謙詩稿)》 등이 현전한다.[10] 특히 《보한재집》은 1644년(인조 22년) 신숙주의 6대손인 신숙(申洬)이 영주군수로 있을 때 교서관에 소장되어 있던 문집의 완질을 빌려서 모사한 것이 전한다.

글씨에도 뛰어났으며 서예로도 재능을 발휘해 특히 송설체를 잘 썼다고 한다. 그는 송설체의 유려한 필치를 보여주는 《몽유도원도》에 대한 찬문과 해서체의 진면목을 보여주는 《화명사 예겸 시고》 등의 작품을 남겼다.[10]

2. 5. 5. 영의정 재직 중 최후

예종 즉위 후 원상으로서 승정원에 들어가 남이의 옥사를 다스리고 성종을 섬겼다.[1] 성종의 명으로 무로마치 막부의 아시카가 요시노리(足利義教) 장군(將軍) 사후 일본을 방문했던 경험을 바탕으로 『해동제국기』를 저술, 1471년(성종 2년)에 간행하였다.[1]- 1468년 10월 30일: 익대공신(翊戴功臣) 1등에 책봉되었다.[1]

- 1469년 12월 29일: 경연령사(經筵領事, 정1품 상당)를 겸임했다.[1]

- 1471년 3월 27일: 좌리공신(佐理功臣) 1등에 책봉되었다.[1]

- 1471년 5월 29일: 영춘추관사(領春秋事, 정1품 상당)에 임명되었다.[1]

- 1475년: 사망. 향년 63세.[1]

3. 평가와 비판

신숙주에 대한 평가는 당대에는 '대의를 따르는 과단성 있는 인물'이었으나, 후대에는 사육신, 생육신 등을 쫓는 도학적인 분위기가 형성되면서 '기회에 능한 변절자'로 평가되었다.[17] 이광수의 소설 《단종애사》에서 묘사된 부인 윤씨의 자살은 역사적 사실과 다르다. 윤씨는 자연사했으며, 사망 시기도 신숙주가 사신으로 파견되어 임무를 수행하던 중이었다.[18][19]

3. 1. 긍정적 평가

이행은 신숙주가 많은 지식을 집대성하고 실전, 실무에 적용시키는 능력을 높이 평가하였다. 신숙주는 훈민정음 연구에 오래 참여하였고 집현전에 근무하는 동안 퇴근도 잊고 독서실에서 연구로 밤을 새는 일이 허다하였다. 또한 집현전 학사로 있으면서 당직을 자청하였고 당직이 아니라도 서고에서 날을 새는 그의 열정을 세종은 높이 평가했다. 세종이 세자에게 '신숙주는 문무에 두루 능하여 국사를 부탁할 만한 자이다.'라고 하였고,[4] 세조를 만나서는 계책이 행해지고 말은 받아들여졌다. 세종과 세조는 그를 각별히 신뢰하여 큰 일이 있을 때마다 그를 불렀다.건국 초기 불편했던 조일(朝日) 관계를 정상화시켰고, 강원도와 함길도의 체찰사(體察使)로 파견되어 여진의 침략을 막았으며, 몇 십 년 동안 예조판서와 병조판서로 국가에 봉사하는 등 조선시대 가장 뛰어난 어학자, 외교가, 저술가, 번역가, 경륜가, 군사전문가, 명재상으로서 많은 공을 세웠으나 세조의 반정공신이라는 이유로 사림파에 의해 그 공로가 폄하되었다.[8] 왕정의 비능률성이 인위적으로 제거되지 않는 당시의 시대 상황에서 신숙주가 일신의 영달 만을 도모했다고 보기는 어렵다는 견해도 있다.[8] 사후 50년 뒤에 편찬된 1525년의 용재총화에는 신숙주를 가리켜 '그 문장과 도덕에서 모두 일대의 존경을 받았다'는 기록이 있다.

그는 정난에 희생되지 않고 살아남아 한글 연구와 보급, 전승에 기여했다는 평가가 있다. 또한 대의를 따른 과감한 인사라는 평가도 있다. 그는 세조가 즉위하는 것을 돕고 많은 중요한 직책에 올랐기 때문에 변절자라는 비판을 받기도 하지만, 그는 가장 위대한 신하 중 하나였고, 훈민정음을 창조할 때 크게 공헌한 신하로 칭송받는다. 하지만 훈민정음 창제에 신숙주, 성삼문 등 집현전 학자들의 공이 있다는 얘기는 어떤 기록으로도 남아 있지 않다.

3. 2. 부정적 평가

성종 이후 사림파가 정계에 진출하면서 신숙주는 세종의 유언을 저버린 배신자, 동료들을 배신한 변절자로 지목되어 규탄의 대상이 되었다. 사육신과 생육신이라는 용어는 중종 이후 사림파가 만들었다.[4] 이는 사림파의 대의 명분이라는 가치관에 입각한 폄하이다. 또한 그가 사육신의 거사를 밀고했다는 출처불명의 소문이 돌면서 김시습 등으로부터 심한 비판을 받기도 했다. 세조의 공신으로 있을 때는 왕의 뜻에만 편승하여 승순(承順)만을 힘썼고, 예종 때에는 형벌을 내릴 때 공정함을 잃었으며, 남이와 강순의 억울함을 구제하지 않았다 하여 당대에 비판을 받기도 했다.유자광 등이 남이를 처형할 때 동조한 점 역시, 남이에 대한 동정론과 함께 맞물려서 그에 대한 비난의 소재의 하나로 활용됐다. 민족적 절의를 고양시킬 필요가 절실했던 일제강점기에는 쓰여진 일종의 비공식 역사서인 김택영의 《한사경》에는 세조 즉위 전후의 생사를 오가는 권력투쟁의 와중에서 신숙주가 미모에 끌려 단종비 송씨를 노비로 들이겠다고 청했다는 허구적이면서도 다소 선정적인 이야기가 등장할 정도였다.

한때 신숙주는 지조와 의리가 강조되던 시대에 쓰여진[4] 이광수의 《단종애사》나 월탄 박종화의 《금삼의 피》, 《목메이는 여자》 등의 작품에서 부정적으로 묘사되기도 했다. 특히 일제강점기 《단종애사》는 널리 읽히는 소설이었고 이는 광복 이후 교과서에 실리기도 했다. 단종애사의 유행 역시 신숙주에 대한 부정적인 평가를 확산시키는데 기여했다.[8] 신복룡 건국대 교수는 사람들이 드라마와 야사, 신숙주에 대한 부정적인 기록만을 신뢰하여 신숙주를 일방적으로 부정적으로 평가했다고 보았다.

소설 《단종애사》 속에서 절개를 지키지 않은 남편을 부끄러워해 부인 윤씨가 자살했다는 묘사는 역사적 사실과 전혀 다르다. 윤씨는 자연사로 죽었으며 사망 시기도 신숙주가 사신으로 파견되어 임무를 수행하는 도중이었다.[18][19]

계유정난은 간단히 말해 세종의 손자인 단종의 왕위를 그의 숙부인 수양대군(세조)이 찬탈한 사건이다. 세종의 총애를 받았던 집현전 학사들 중에는 단종의 복위를 도모하다 처형된 사람들도 있으며, 그들의 충절은 칭송받고 있다. 반면, 그들의 동료였던 신숙주는 수양대군(세조)을 지지하여 중용되었고, 후에 영의정까지 올랐다. 신숙주는 변절자라는 비난을 받고 있다. 상하기 쉬운 녹두나물은 신숙주에 빗대어 ‘숙주나물’이라고 불린다.

폐비 윤씨(연산군의 생모)는 신숙주의 외조카딸이다(윤씨의 어머니 신씨가 신숙주의 사촌동생).

3. 3. 현대적 평가

1910년 조선이 멸망한 후로 그에 대한 비판은 다소 수그러들었고, 긍정적인 평가와 함께 조명 여론도 나타났다. 경기도 의정부의 신숙주 묘는 1970년대까지도 버려졌다가 1980년 이후부터 신숙주의 역할에 대한 조명과 재평가 노력이 진행되면서 사료와 신숙주의 작품, 저서들도 정리, 재출간되고 버려져 있던 묘소도 정비되었다. 전남 나주군 오룡동에 있던 그의 외가와 생가도 대한민국 수립 이후 1980년대부터 성역화와 재정비가 시작되었다.[4]한글학회에서는 1971년 10월 9일 한글날에 경기도 의정부시 고산동 산53번지에 위치한 신숙주 묘정에 ‘한글 창제 사적비’를 건립했다. 충북 청원군(현재는 청주시로 승격)에서는 신숙주의 영정을 봉안한 영당 등을 ‘도지정 문화재’로 지정하였다. 문화관광부는 2002년 10월의 문화인물로 신숙주를 선정했다.[4] 2007년 9월 15일 경기도 평택시 청북면 고잔리에 신숙주 문학비가 세워졌다.

현재 한국에서는 훈민정음을 창제한 인물을 세종대왕 단독으로 보는 시각이 유력하지만, 훈민정음의 ‘후서’에서 정인지가 언급한 집현전 학사들(신숙주도 포함)의 작업이라는 견해도 있다. 훈민정음과 함께 간행된 『동국정운』의 서문은 신숙주가 썼는데, 이를 통해 그가 작업의 중심 인물이었음을 짐작할 수 있다.

1471년에 완성된 『해동제국기』에서 일본에 대해 “남녀 모두 그 나라 글자를 배운다. 그 나라 글자를 가타카나라고 부른다”라고 설명한 부분이 주목할 만하다.

그는 세조 때 시작되어 성종 때 완성된 『경국대전』 편찬에도 참여했다. 그는 말년에 성종에게 유언을 요청받고 “일본과 불화하지 않기를 바랍니다”라고 답했다.[1]

계유정난은 간단히 말해 세종의 손자인 단종의 왕위를 그의 숙부인 수양대군(세조)이 찬탈한 사건이다. 세종의 총애를 받았던 집현전 학사들 중에는 단종의 복위를 도모하다 처형된 사람들도 있으며, 그들의 충절은 칭송받고 있다. 반면, 그들의 동료였던 신숙주는 수양대군(세조)을 지지하여 중용되었고, 후에 영의정까지 올랐다. 신숙주는 변절자라는 비난을 받고 있다. 상하기 쉬운 녹두나물은 신숙주에 빗대어 ‘숙주나물’이라고 불린다.

폐비 윤씨(연산군의 생모)는 신숙주의 외조카딸이다(윤씨의 어머니 신씨가 신숙주의 사촌동생).

참조

[1]

뉴스

【コラム】韓国の歴史上、日本を軽視した時に何が起きたか

http://www.chosunonl[...]

조선일보

2017-01-21

[2]

웹사이트

최고의 초상화가 국보로

https://jp.yna.co.kr[...]

聯合ニュース

2024-07-03

[3]

웹사이트

http://people.aks.ac[...]

[4]

웹사이트

신숙주의 고향 나주에 가다

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2004-02-16

[5]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

들녘

1998

[6]

웹사이트

10월의 문화인물, 신숙주 선생

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2002-09-26

[7]

웹사이트

경제 거꾸로 읽기-어학천재 신숙주와 영어마을

http://www.hani.co.k[...]

이코노미 21

[8]

뉴스

신복룡교수의 한국사 새로보기6 성삼문과 신숙주

http://news.donga.co[...]

동아일보

2001-05-04

[9]

웹사이트

세조의 킹메이커-신숙주

http://www.kbs.co.kr[...]

한국방송 한국사傳

2007-07-07

[10]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

들녘

1998

[11]

기타

[12]

기타

[13]

서적

청백리 열전 (하)

매일경제신문사

1993

[14]

서적

한국인의 샤머니즘

신원문화사

2000

[15]

서적

징비록(懲毖錄)

http://preview.yes24[...]

역사의아침

2010-10-27

[16]

뉴스

조선과거실록

http://news.chosun.c[...]

조선일보

1997-03-13

[17]

서적

[18]

웹사이트

[신복룡교수의 한국사 새로보기6]성삼문과 신숙주

http://www.donga.com[...]

2007-09-28

[19]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com