모더니즘 (음악)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

모더니즘 음악은 1890년대 후반부터 시작되어 20세기 전반에 걸쳐 나타난 음악 사조로, 전통적인 조성의 해체와 새로운 음악적 표현을 모색하는 특징을 보인다. 초기에는 후기 낭만주의 음악의 한계를 극복하려는 시도로 시작되었으며, 무조성, 표현주의, 원시주의, 미래주의 등의 다양한 기법과 스타일을 통해 발전했다. 2차 세계 대전 이후에는 음렬주의가 주도적인 작곡 방법으로 등장했으며, 구체 음악, 확률적 음악 등 전자 음악과 컴퓨터 음악의 발전과 함께 다양한 실험이 이루어졌다. 1970년대 이후에는 스펙트럼 음악, 뉴 컴플렉시티, 미니멀 음악, 뉴 심플리시티 등 다양한 경향이 나타났으며, 한국에서도 서양의 현대 음악 기법을 수용하여 한국적인 정서를 담아내려는 노력이 이어졌다. 주요 악파로는 인상주의, 표현주의, 제2 빈 악파, 원시주의, 미래주의, 신고전주의, 다름슈타트 악파, 뉴욕 악파 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 모더니즘 음악 - 실험 음악

실험 음악은 20세기 중반 이후 전통적인 음악 규칙을 거부하고 새로운 음향과 표현을 탐구하는 광범위한 개념으로, 예측 불가능성, 현상 유지 거부 등의 특징을 가지며, 존 케이지, 피에르 셰페르, 스티브 라이히 등의 영향을 받아 미국과 유럽을 중심으로 발전해왔다. - 모더니즘 음악 - 폴리리듬

폴리리듬은 동시에 서로 다른 박자를 사용하는 음악 기법이며, 두 수의 공배수를 활용하여 다양한 종류로 나타나 후기 낭만주의 음악, 20세기 고전 음악, 아프리카 음악 등 다양한 장르에서 활용된다. - 클래식 음악 - 바로크 음악

바로크 음악은 1600년부터 1750년경 유럽에서 번성한 양식으로, 과도한 장식을 뜻하는 용어에서 유래, 이탈리아에서 시작하여 유럽 전역으로 확산, 바흐, 헨델, 비발디 등의 작곡가와 오페라, 협주곡 등의 새로운 형식 발전, 통주저음 사용이 특징이며 현대 음악에도 영향을 주고 있다. - 클래식 음악 - 낭만주의 음악

낭만주의 음악은 18세기 후반 유럽에서 시작되어 자연, 선율, 웅장한 오케스트라를 특징으로 하며, 베토벤, 쇼팽 등이 주요 작곡가이고, 민족주의 음악 발전에 영향을 주어 20세기 근대주의 음악으로 이어진다. - 음악에 관한 - 음악가

음악가는 작곡, 편곡, 연주, 지휘 등 음악 관련 활동을 하는 사람을 통칭하며, 작곡가, 연주자, 가수, 지휘자, 음반 프로듀서 등으로 분류된다. - 음악에 관한 - 합창

합창은 여러 명이 함께 노래하는 음악 형식으로, 작곡가가 가사와 인간 목소리를 고려하여 작곡하며, 서양 음악사에서 중요한 위치를 차지하고, 지휘자의 지휘 아래 여러 성부로 구성되어 악기 반주 또는 아카펠라로 노래하며, 종교 음악과 세속 음악 등 다양한 장르에서 활용된다.

| 모더니즘 (음악) |

|---|

2. 정의

칼 달하우스는 모더니즘을 말러, 슈트라우스, 드뷔시의 "돌파구"가 심오한 역사적 변혁을 의미하는 역사적 단절의 명백한 지점으로 묘사한다.[2] 에에로 타라스티는 음악적 모더니즘을 세기 전환기에 일어난 "전통적인 조성의 해체와 무조성, 다조성 또는 기타 변형된 조성을 통해 새로운 모델을 모색하는 등 조적 언어의 근본적인 변화"로 정의한다.[2] 다니엘 올브라이트는 음악적 모더니즘을 "미학적 구성의 한계 시험"으로 정의하고 표현주의, 신객관주의, 하이퍼리얼리즘, 추상주의, 신고전주의, 신야만주의, 미래주의, 신화적 방법을 모더니즘 기법 또는 스타일로 제시한다.[2]

20세기 초부터 제1차 세계 대전까지, 독일어권, 특히 오스트리아의 빈을 중심으로 후기 낭만파의 연장선상에 있는 음악이 많이 만들어졌다. 말러, 리하르트 슈트라우스 등이 대표적인 작곡가이며, 쳄린스키에서 신 빈 악파 초기까지가 후기 낭만파의 마지막 시기로 여겨진다. 이 시기에는 쇤베르크의 「정야」, 「펠레아스와 멜리상드」, 「구레의 노래」, 베르크의 「피아노 소나타」, 베베른의 「여름 바람 속에서」 등이 작곡되었다.

3. 역사

쇤베르크, 베르크, 베베른은 초기 작품 이후 1908년경부터 점차 조성을 포기하고 무조에 의한 표현주의 양식으로 나아갔다. 1920년대에는 12음 기법을 개발하여 각자 독자적인 방식으로 표현의 가능성을 탐구했다.

반면, 쳄린스키나 슈레커는 기능 화성에서 벗어나 부분적으로 다조성을 도입하면서도 후기 낭만파의 특징을 남긴 조성 작품을 계속 작곡했다.

신 빈 악파의 영향을 받은 다음 세대 작곡가로는 크르제네크와 아이슬러가 있다. 크르제네크는 젊은 시절 신고전주의 양식의 오페라로 큰 인기를 얻었지만, 1930년대 후반부터 12음 기법을 도입했다. 아이슬러는 무조와 12음 기법의 영향을 받았지만, 정치적인 작품을 많이 남겼고 대중에게 다가가기 위해 쉬운 조성 어법도 사용했다.

신 빈 악파 외에도, 확장된 조성에 의한 네오 바로크적 신즉물주의, 신고전주의의 힌데미트가 독일어권에서 큰 영향력을 가졌다. 그 외에, 근대적인 요소를 더하여 후기 낭만파를 계승한 코른골트, 무조와 복조를 사용하여 20세기의 불안을 표현한 K. A. 하르트만, 독특한 오스티나토 어법이 특징적인 카를 오르프 등이 있다. 그 후 세대로는 브라허, 아이넴 등이 힌데미트적인 전음계적 조성 어법을 계승했다.

3. 1. 초기 모더니즘 (19세기 말 ~ 20세기 초)

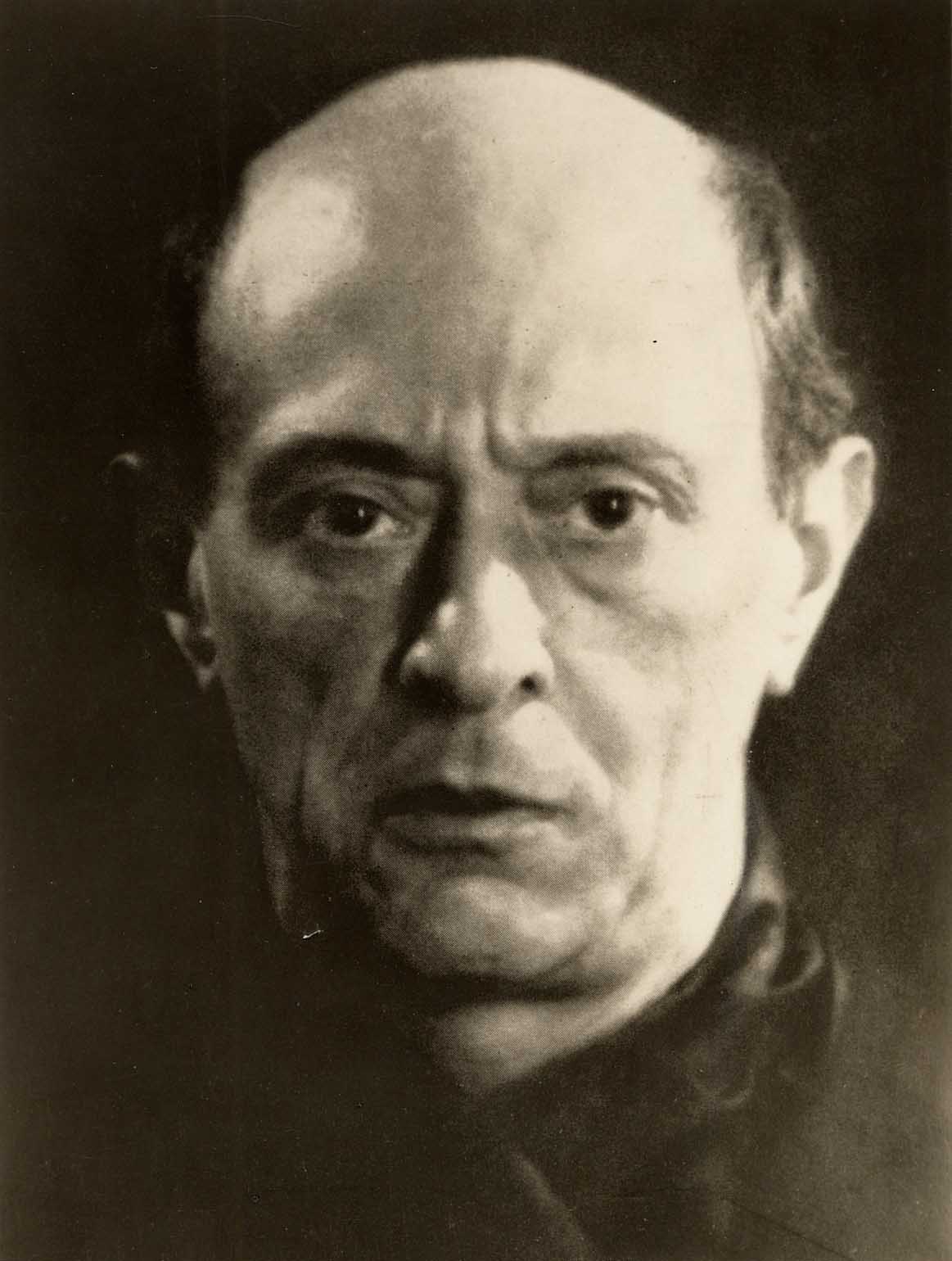

20세기 초, 낭만주의 음악은 큰 변화를 겪으며 후기 낭만주의 시대로 접어들었다. 가장 큰 변화는 구스타프 말러 등이 주도한 전통적인 조성 체계의 한계에 대한 도전이었다. 말러는 자신의 작품에 점진적 조성[3]을 도입하기 시작했다. 음악의 인상주의 작곡가 클로드 드뷔시는 모호한 조성과 이국적인 음계를 실험했다. "드뷔시의 작곡 언어를 분명히 후기 낭만주의/인상주의로 인식하는 것—미묘하고 절제되며 섬세함—은 오늘날의 음악가들과 지식이 풍부한 청중들 사이에서 확고하게 자리 잡고 있다."[4] 리하르트 바그너의 트리스탄과 이졸데[5]와 프란츠 리스트의 무조적 바가텔[6]에서 볼 수 있듯이, 작곡가들이 조성의 한계를 넘어서려는 시도는 이전에도 있었지만, 후기 낭만주의 시대에 이러한 경향은 더욱 보편화되었다. 1908년 아르놀트 쇤베르크가 소프라노를 위한 현악 사중주 2번을 작곡하면서 조성과의 단절은 결정적인 전환점을 맞이했다. 이 작품의 마지막 악장은 조표가 없어,[7] 낭만주의 음악에서 모더니즘으로의 결정적인 전환을 알렸다.

새롭게 확립된 모더니즘 시대에는 후기 낭만주의에 대한 반발로 여러 새로운 운동이 나타났다. 표현주의 음악은 아르놀트 쇤베르크와 신 빈악파가 주도했고, 원시주의는 이고르 스트라빈스키가 가장 영향력 있는 작곡가였으며, 미래주의는 루이지 루솔로가 주요 지지자 중 한 명이었다.

음악적 표현주의는 1908년부터 1921년까지의 "자유 무조" 시기 신 빈악파의 음악과 밀접하게 연관되어 있다. 이 운동은 음악에서 강력한 감정을 전달하기 위해 "전통적인 아름다움의 형태"를 피하는 것을 목표로 했다. 표현주의 음악은 높은 수준의 불협화음, 극단적인 대비의 다이내믹, 끊임없이 변화하는 텍스처, "왜곡된" 멜로디와 화음, 넓은 도약의 각진 멜로디를 특징으로 한다.

원시주의는 현대적이거나 모더니스트적인 언어로 특정 지역의 가장 오래된 민속을 표현하려는 운동이었다. 민족주의와 유사하게, 원시주의는 불규칙한 미터법과 악센트, 타악기 및 기타 음색의 사용, 선법적 음계, 다조성 화음을 통합했다. ''불새''(1910), ''페트루슈카''(1911), ''봄의 제전''(1913), ''기적의 만다린''(1926) 등이 이 스타일의 중요한 작품이다. 러시아의 이고르 스트라빈스키와 헝가리의 벨러 버르토크가 이 운동을 대표했지만, 두 사람 모두의 작품은 "원시주의자"라는 범위를 넘어선다.

프란체스코 발릴라 프라텔라와 루이지 루솔로 등 이탈리아 작곡가들은 미래주의 발전에 기여했다. 이 장르는 일상적인 소리를 "미래주의적" 맥락 안에 배치하려 했다. 조지 앤타일(그의 제2 소나타, "비행기"부터 시작)과 알렉산더 모솔로프(''강철 주조 공장'')의 "기계 음악"이 여기서 발전했다.

미분음의 사용은 음악 어휘를 확장하는 데 기여했다. 찰스 아이브스, 훌리안 카리요, 알로이스 하바, 존 폴즈, 이반 비슈네그라츠키, 해리 파치, 밀드레드 쿠퍼 등이 미분음을 사용한 작곡가들이다. 미분음은 반음보다 작은 음정으로, 사람 목소리와 프렛 없는 현악기는 쉽게 생성할 수 있지만, 다른 악기들은 어려움을 겪는다. 피아노와 오르간은 재조율이나 개조 없이는 미분음을 생성할 수 없다.

미국에서 찰스 아이브스는 미국과 유럽 전통, 구어체와 교회 스타일을 통합하고 화성, 리듬, 형식에서 혁신적인 기술을 사용했다. 그의 기술에는 다조성, 음군, 4분음, 우연성 요소 사용이 포함되었다. 이 실험적 스타일은 아메리카 파이브로 알려진 미국 작곡가들에게 영향을 미쳤다.

1920년대 초, 쇤베르크는 12음 기법을 개발했다. 이는 반음계의 12개 음이 서로 동일하게 연주되도록 보장하고, 음렬과 12개 음고 계급 순서를 사용하여 특정 음이 강조되는 것을 방지하는 음악 작곡 방법이다. 안톤 베베른 등 신 빈악파 멤버들은 이 기법을 빠르게 채택하여 개선하고 총렬주의 발전에 큰 영향을 미쳤다.

3. 2. 1919년 이전 (유럽)

독일어권에서는 20세기 초부터 제1차 세계 대전까지 후기 낭만주의의 연장선상에 있는 음악이 오스트리아의 빈을 중심으로 많이 만들어졌다. 말러, 리하르트 슈트라우스 등이 대표적이다. 쳄린스키에서 신 빈 악파 초기에 걸쳐 이 시기를 후기 낭만파의 마지막 시기로 볼 수 있다. 쇤베르크의 「정야」, 「펠레아스와 멜리상드」, 「구레의 노래」, 베르크의 「피아노 소나타」, 베베른의 「여름 바람 속에서」 등이 여기에 해당한다.

쇤베르크, 베르크, 베베른은 초기 작품 이후 1908년경부터 점차 조성을 포기하고 무조에 의한 표현주의 작풍에 이르렀다. 1920년대에는 12음 기법을 창안하여 표현의 가능성을 각자 독자적으로 탐구했다.

반면 쳄린스키나 슈레커는 기능 화성에서 벗어나 다조성도 일부 도입했지만, 후기 낭만파의 향기를 남긴 조성 작품을 계속 작곡했다.

신 빈 악파의 영향을 받은 후세대 작곡가로는 크르제네크와 아이슬러가 있다. 크르제네크는 젊은 시절 신고전주의 양식의 오페라로 큰 성공을 거두었지만, 1930년대 후반부터 12음 기법을 도입했다. 아이슬러는 무조와 12음 기법의 영향을 받았으면서도 정치적인 작품을 많이 남겼고, 대중에게 호소하기 위해 평이한 조성 어법도 사용했다.

신 빈 악파 이외에는 확장된 조성에 의한 네오 바로크적 신즉물주의, 신고전주의의 힌데미트가 독일어권에서 가장 강력한 영향력을 가졌다. 그 외에 근대적인 양념을 더한 후기 낭만파를 계승한 코른골트, 무조와 복조를 사용하여 20세기의 불안을 폭력적으로 그린 K. A. 하르트만, 독특한 오스티나토 어법이 특징적인 카를 오르프 등이 있다. 후세대에는 브라허, 아이넴 등이 힌데미트적인 전음계적 조성 어법을 계승했다.

프랑스에서는 생상스, 포레, 쇼송 등 19세기 후반부터 활약한 작곡가들이 바그너의 영향을 받으면서도 프랑스 특유의 음악 양식을 확립했다. 드뷔시는 이러한 양식의 정신을 유지하면서도 기능 화성을 포기하는 새로운 어법을 개척했으며, 라벨과 함께 인상주의 음악으로 불렸다. 이들은 감각적이면서도 고차 배음을 도입한 새로운 화성, 시각적 인상을 떠올리게 하는 색채적이고 원근법적인 관현악법을 만들어냈다. 드뷔시가 처음으로 다용한 온음계는 조성 감각을 약화시키는 음악 어법으로 주목받아 이후 많은 작곡가들이 따랐다.

파리 음악원을 중심으로 프랑스 악파의 연주 방식이 20세기 초부터 융성했다. 특히 목관 악기는 악기 개량과 함께 연주 기술도 눈부시게 발전하여, 많은 프랑스 작곡가들이 새로운 곡을 만들어냈다. 목관 악기 연주자의 솔로와 실내악 레퍼토리에는 이 시대 프랑스 음악이 많다.

오르간 음악도 이 시기에 특히 성행했다. 프랑스는 가톨릭 국가로, 대부분의 교회는 가톨릭 미사에서 오르간을 연주한다. 뒤프레, 투르누미르, 장 알랭, 비도르, 뒤뤼플레 등이 이 분야에서 활동했다. 메시앙도 오르가니스트로 활약하며 많은 오르간 음악을 작곡했다.

이탈리아 음악계는 오페라 중심이었고, 연주회용 관현악이나 실내악 작곡가는 드물었다. 레스피기는 "로마의 소나무"에서 실제 새 소리를 녹음하여 사용하는 등 주목할 만한 시도를 했다. 교회 선법 부흥에도 열심이어서 동시대 프랑스 음악과 공통된 어법을 탐구했다. 레스피기와 동시대인 카셀라, 말리피에로, 피제티는 복조와 신고전주의 등 근대적 어법을 도입하여 이탈리아 근대 음악에 공헌했다. 달라피콜라는 이탈리아 최초로 12음 기법을 시도했다.

19세기 음악은 독일어권이 중심이었다. 북유럽에서는 핀란드의 시벨리우스가 제정 러시아 지배 하의 핀란드에서 민족적인 소재와 메시지를 담은 음악을 발표하고 독자적인 음악 어법을 발전시켜 국민적 작곡가가 되었지만, 후기 낭만파와 전통적인 조성을 크게 벗어나지는 않았다. 덴마크의 닐센 역시 후기 낭만파 양식을 기본으로 했지만, 리듬 처리나 복조 도입 등에서 현대적인 면을 보였다. 북유럽 근대 음악은 후대 작곡가들로부터 시작되었다. 아레 메리카토는 핀란드에서 전위적인 입장을 취했다. 노르웨이의 파르테인 발렌|Fartein Valen영어은 무조와 12음 기법 작품을 남겨 '북유럽의 쇤베르크'로 불렸다. 스웨덴의 알란 페테르손은 17곡의 무조 교향곡을 남겼다.

중앙유럽·동유럽에서는 헝가리의 버르토크와 코다이가 대표적이다. 버르토크는 민족적 어법에서 작곡 이론을 확립하고, 조성 음악의 전조 이론을 극한까지 발전시켰으며, 12음 기법과는 다른 방식으로 12반음계의 완전 조직화를 시도하여 중심축 시스템과 피보나치 수열을 사용한 독자적인 작품을 남겼다.

체코에서는 후기 낭만파와 근대의 가교 역할을 한 수크, 노바크, 민족주의적 독자성이 강한 야나체크가 있으며, 후세대에는 신고전주의로 나아간 마르티누, 미분음을 추구한 하바가 있다. 폴란드에서는 시마노프스키가 폴란드 악파의 기초를 다졌으며, 민족적이면서 인상주의적인 작풍을 보였다.

러시아 근대 음악은 국민악파 이후 작곡가들이 대표하며, 스크랴빈, 스트라빈스키, 프로코피예프, 하차투리안, 쇼스타코비치가 중요하다.

스크랴빈은 초기에는 쇼팽과 바그너의 영향을 받은 후기 낭만파 작품을 썼지만, 신비 화음 등의 기법을 발전시켜 기능 화성에서 벗어나 만년에는 무조에 도달했다.

러시아 혁명 전후 소련에서는 러시아 아방가르드라는 전위적 예술 운동이 일어나 로슬라베츠, 모솔로프 등이 스크랴빈의 후기 양식을 바탕으로 전위적인 작품을 만들었지만, 스탈린 체제 성립과 함께 탄압받았다.

디아길레프의 러시아 발레단(발레 뤼스)은 파리에서 활동하며 많은 작곡가에게 발레 음악을 위촉했다. 스트라빈스키는 「불새」, 「페트루슈카」, 「봄의 제전」을 발표했는데, 「봄의 제전」은 충격적인 작풍으로 초연에서 큰 혼란을 일으켰으나 이듬해 연주회 형식으로 호평받으며 새로운 음악 조류로 인정받았다. 스트라빈스키는 이후 신고전주의를 거쳐 미국으로 건너가 음렬 기법으로 나아갔다.

프로코피예프는 스트라빈스키의 원시주의에 접근한 교향곡 2번, 3번과 신고전주의 양식의 「고전 교향곡」 등을 작곡했지만, 러시아 귀국 후에는 사회주의 리얼리즘 작풍으로 나아갔다. 하차투리안은 아르메니아 민족 음악과 결합된 사회주의 리얼리즘 작풍을 가졌다. 쇼스타코비치는 즉흥 음악과 관계가 깊고, 바흐의 대위법, 베토벤의 동기 전개 등을 독특하게 구사했지만, 정치적 압력으로 전위적 수법을 포기하거나 숨겨야 했던 정치 음악의 선구자이기도 하다.

엘가 같은 후기 낭만파 작곡가 이후 세대에는 본 윌리엄스, 홀스트, 딜리어스 등 "영국 인상주의" 작곡가들이 있다. 딜리어스만이 완전한 인상주의 기법을 발표했고, 다른 작곡가들은 낭만파 기법과 혼재했다. 월튼은 불협화적이고 근대적인 작풍을 가졌으며, 후세대에는 티펫과 브리튼이 중요하다.

스페인 작곡가들은 모두 스페인 민족 음악과 관련이 깊고, 파리에서 수학하며 인상주의 등 프랑스 음악 요소를 도입했다.

후기 알베니스는 교회 선법과 2도 화음을 활용한 참신한 피아노 작품을 만들었다. 대표작은 「이베리아」이다.

파야는 「삼각 모자」에서의 운명 동기 인용, 「클라브생 협주곡」 등 신고전주의 경향을 보였다.

그 외에 낭만주의 작풍을 관철한 그라나도스, 「이베리아」와 프랑스 음악 영향을 받은 투리나, 인상주의적이고 평온한 작풍의 몸푸 등이 있다.

3. 3. 1944년 이전

6인조 작곡가, 에릭 사티, 파울 힌데미트, 이고르 스트라빈스키등이 신고전주의 음악 활동을 전개했다.

세르게이 프로코피예프, 아람 하차투리안, 드미트리 쇼스타코비치

요제프 마티아스 하우어, 아르놀트 쇤베르크, 알반 베르크, 안톤 베베른은 초기 작품 이후 1908년경부터 점차 조성을 포기하고 무조에 의한 표현주의라고 불리는 작풍에 이르렀다. 1920년대에는 그것을 조직화하는 수단으로 12음 기법을 만들어 냈고, 이후 이 기법에 의한 표현의 가능성을 각자가 독자성을 보이면서 탐구했다.

벨러 버르토크, 이후쿠베 아키라, 니코스 스칼코타스, 카롤 시마노프스키, 페데리코 몸포우

3. 4. 하이 모더니즘 (제2차 세계 대전 이후)

제2차 세계 대전 이후 유럽에서는 음렬주의가 예술 음악계의 지배적인 작곡 방법 중 하나가 되었다. 안톤 베베른, 에드가 바레즈,[12] 올리비에 메시앙 등의 영향으로 다름슈타트 하계 강습회가 현대 음악의 중심지로 부상했다.

다름슈타트 악파는 1950년대와 1960년대 독일 다름슈타트에서 열린 다름슈타트 하계 강좌와 관련된 작곡가 그룹을 지칭한다. 아르놀트 쇤베르크의 12음 기법에 큰 영향을 받은 이들은 이를 더욱 발전시켜 총렬주의를 작곡의 기반으로 삼았다. 또한, 그들의 작품에 전자음악과 우연성 음악 기법을 종종 적용했다. 이 악파의 다른 주요 영향으로는 안톤 베베른, 에드가 바레즈, 올리비에 메시앙의 "음가와 강도의 모드" (《4개의 리듬 연구》에서)가 있다. 가장 두드러진 작곡가로는 피에르 불레즈, 브루노 마데르나, 루이지 노노, 카를하인츠 슈톡하우젠이 있다.

미국에서는 존 케이지, 모턴 펠드먼, 얼 브라운, 크리스티안 볼프 등이 뉴욕 악파를 형성하고, 우연성 음악을 실험했다.

뉴욕 스쿨은 1950년대와 1960년대에 뉴욕시를 중심으로 활동한 실험적인 음악가와 작곡가들의 비공식적인 모임이었다. 그들은 종종 다다와 동시대의 아방가르드 미술 운동에서 영감을 얻었다. 그들의 음악은 종종 불확정성, 전자 음향적 특성, 악기의 비표준적 사용을 보여주었다. 그들은 특히 찰스 아이브스, 헨리 코웰, 에드가 바레즈의 선구적인 실험 작품에 큰 영향을 받았다. 이 작곡 학교의 가장 저명한 작곡가로는 존 케이지, 얼 브라운, 크리스티안 볼프, 모턴 펠드먼, 데이비드 튜더 등이 있다.

밀턴 배빗, 조지 로크버그, 로저 세션스 등은 쇤베르크의 12음 기법을 독자적으로 확장했다. 음악의 불확정성 개념이 등장하여, 작품의 일부를 우연이나 연주자의 자유로운 선택에 맡기는 방식이 시도되었다. (케이지, 펠드먼)

음악에서의 불확정성은 작곡 기법의 하나로, 작품의 일부 또는 모든 측면을 우연에 맡기거나 연주자의 자유로운 선택에 맡기는 것이다. 불확정성의 최초의 중요한 채택은 20세기 초 미국의 작곡가 찰스 아이브스의 작품에서 비롯되었다고 할 수 있다. 아이브스의 아이디어는 1930년대 헨리 코웰에 의해 발전되었는데, 그는 연주자들이 여러 가지 가능한 순서로 음악 단편을 배열할 수 있도록 한 《모자이크 4중주》(현악 4중주 3번, 1934)와 같은 작품을 썼다. 1950년대에는 이 기법의 발전이 존 케이지와 뉴욕 악파의 작품에서 정점에 달했으며, 여기서 우연성은 광범위한 작곡가들에 의해 채택되었다.

유럽에서는 우연성 음악이 불레즈, 슈톡하우젠 등에 의해 발전했다. 전자 음악의 발전과 함께 구체 음악이 등장하여, 녹음된 소리를 변형하고 조합하는 방식이 시도되었다. (셰페르, 앙리, 불레즈, 슈톡하우젠, 크세나키스)

구체음악(Musique concrète, Musique concrète|뮈지크 콩크레트프랑스어)은 작곡 자원으로 녹음된 소리를 활용하는 전자 음향 음악의 한 형태이다. 작곡 재료는 일반적으로 오디오 신호 처리 및 테이프 음악 기술을 적용하여 수정되며, 사운드 콜라주 구조로 조립될 수 있다. 이 작곡 기법의 이론적 기초는 1940년대 초부터 프랑스 작곡가 피에르 셰페르에 의해 개발되었다. 이 작곡 기법을 사용하거나 영향을 받은 다른 주요 작곡가로는 피에르 앙리, 뤽 페라리, 피에르 불레즈, 카를하인츠 슈톡하우젠, 에드가 바레즈, 이안니스 크세나키스 등이 있다.

확률적 음악은 수학적, 과학적 개념을 음악에 도입하여 작곡하는 방식으로, 이안니스 크세나키스에 의해 개척되었다. 프로세스 음악은 엘리엇 카터에 의해 시작되어, 음렬주의자들과 미니멀리스트들에 의해 채택되었다.

프로세스 음악은 청중이 들을 수 있거나 의도적으로 숨겨진 프로세스를 사용하여 악보를 생성하는 작곡 스타일이다. 이러한 프로세스에는 제한된 양의 음악적 소재로 장기적인 변화를 수반하거나, 이미 상대적으로 복잡한 음악적 이벤트의 변환을 통해 음표를 음고와 리듬을 통해 선택하고 구성하는 특정 시스템이 포함될 수 있다. 음렬주의 작곡에서 시작된 이 스타일은 이후 미니멀리스트들에 의해 널리 채택되었다. 이 스타일의 저명한 작곡가로는 칼하인츠 슈톡하우젠, 엘리엇 카터, 카렐 고이베르츠, 스티브 라이히가 있다.

3. 5. 후기 모더니즘과 포스트모더니즘 (1970년대 이후)

1977년, 프랑스 작곡가 피에르 불레즈는 음향/음악 연구 및 조정 연구소(IRCAM)를 설립했다. 이 연구소는 음향 연구, 악기 설계, 음악에서의 컴퓨터 사용 등을 목표로 했다.[12] 1970년대 초 프랑스에서 시작된 스펙트럼 음악은 이 기관을 통해 많은 발전을 이루었다. 스펙트럼 음악은 음렬주의에 대한 반작용으로 나타났으며, 소리의 스펙트럼 분석을 통해 작곡하는 방식이었다. 스펙트럼 음악의 주요 작곡가로는 제라르 그리세이, 트리스탄 뮈라이유, 페테르 외트뵈시, 클로드 비비에 등이 있으며, 마그누스 린드베리, 카이아 사리아호와 같은 작곡가들도 스펙트럼 기법을 활용했다.

영국에서는 뉴 컴플렉시티 운동이 등장하여, 복잡하고 추상적인 악보를 사용하는 경향을 보였다. 이들은 종종 무조음악적이고, 매우 추상적이며, 소리 면에서 불협화음적이었다. 이 운동의 주요 인물은 브라이언 페르니호와 마이클 피니시였다.

1960년대와 1970년대에는 음렬주의에 대한 반발로 미니멀 음악이 등장했다.[13] 미니멀 음악은 반복되는 단순한 패턴과 느린 변화를 특징으로 한다.[14] 미국에서는 스티브 라이히, 필립 글래스, 존 애덤스 등이 미니멀 음악을 대표하는 작곡가였다.

유럽에서는 볼프강 림과 같은 작곡가들이 뉴 심플리시티 운동을 이끌었다. 이들은 단순하고 즉각적인 음악적 표현을 추구했다. 일부 작가들은 카를하인츠 슈톡하우젠이 1966년에서 1975년 사이에 자신의 스타일을 급진적으로 단순화하여 이러한 반작용을 예상했으며, 이는 그의 ''황도대'' 멜로디에서 절정에 달했다고 주장한다.

4. 한국의 현대 음악

메이지 유신 이후 일본은 서양 음악을 적극 수용했다. 1879년(메이지 12년) 도쿄 예술대학의 전신 음악취조국이 설치되어 서양 음악 연구 및 창가 교육에 힘썼다. 이자와 슈지를 중심으로 고즈 센자부로, 야마세 쇼인 등이 참여했고, 오카쿠라 가쿠조(오카쿠라 텐신)도 초기 통역으로 활동했다.

1880년(메이지 13년)부터 1882년(메이지 15년)까지 루서 호와이팅 메이슨이 일본에 머물며 서양 음악 수용에 기여했다. 이후 프란츠 에케르트가 음악취조국을 지도하며 일본의 독일 음악 편중이 시작되었다.

1887년(메이지 20년) 음악취조국은 도쿄 음악학교로 승격되었다. 다키 렌타로는 독일 유학을 통해 일본인 최초로 서양 음악 양식의 작곡을 시도했지만, 결핵으로 요절했다.

야마다 고사쿠는 독일 유학 후 일본 최초의 오케스트라 곡과 교향곡을 발표하며 일본 서양 음악계를 이끌었다. 리하르트 슈트라우스 등의 영향을 받은 그는 귀국 후 지휘자와 작곡가로 활동하며 일본 최초의 오페라 '흑선'을 작곡했다.

이케우치 토모지로는 프랑스 유학을 통해 근대 프랑스 음악을 일본에 소개했다. 모로이 사부로 등 독일파와 이케우치 토모지로 등 프랑스파가 도쿄 음악학교를 중심으로 일본 서양 음악계를 주도했다.

쇼와 시대에는 마쓰다이라 요리노리, 이후쿠베 아키라, 하야사카 후미오 등 독학이나 도쿄 음악학교와 무관한 출신 작곡가들이 등장하여 전후 신작곡파 협회를 결성했다.

5. 주요 악파 및 기법

- '''인상주의'''

회화 및 문학의 인상주의처럼, 순간의 인상을 표현하려 한다. 음악적으로는 깊지만 거슬리지 않는 베이스, 움직이는 중간 성부, 그리고 상성부의 모티브를 포함하며, 고전-낭만주의적 처리 방식 대신 연상적인 처리를 사용한다. 클로드 드뷔시, 에릭 사티, 모리스 라벨 등이 대표적이다.[15]

- '''표현주의'''

작곡가들이 인간 영혼에서 직접 추출한 주관적인 즉시성을 추구한 음악 운동이다. 전통적인 미학과 형식에서 벗어나, 불협화음의 변화된 기능이 두드러지며, 조성 체계는 해체되어 무조성으로 확장되었다. 극단적인 음높이와 다이내믹 대비, 넓은 도약이 있는 불규칙한 선율 선, 자유로운 리듬, 새로운 악기 편성 등이 특징이다. 아르놀트 쇤베르크, 안톤 베베른, 알반 베르크가 대표적이다.

- '''제2 빈 악파'''

아르놀트 쇤베르크와 그의 제자 알반 베르크, 안톤 베베른 등으로 구성되었다. 초기에는 후기 낭만주의 음악의 확장된 조성으로 특징지어졌으나, 이후 완전한 반음계적 표현주의로 발전하여 무조성으로 불린다. 1920년대 초부터 쇤베르크의 음렬주의 12음 기법을 채택했다.

- '''무조성'''

- '''12음 기법'''

반음계의 12개 음을 모두 사용하여 어떤 음도 강조되지 않으면서 동등한 빈도로 연주되도록 하는 기법이다. 아르놀트 쇤베르크가 개발했으며, 제2 빈 악파 구성원들이 채택했다. 다름슈타트 악파, 밀턴 바비트 등의 홍보와 이고르 스트라빈스키의 채택으로 제2차 세계 대전 이후 크게 확장되었다.

- '''음렬주의'''

고정된 음렬을 사용하여 작품의 화성과 선율의 기초를 만들고 특정 방식으로만 변경하는 작곡 기법이다. 아르놀트 쇤베르크의 12음 기법에서 시작되었지만, 동시대 작곡가들도 무조성적 사고의 한 형태로 확립하려 했다. 제2 빈악파는 음고 또는 음고 클래스의 집합을 조작했다. 다름슈타트 악파의 총렬주의는 음높이뿐 아니라 지속 시간, 다이내믹, 음역 등에도 음렬을 사용했다. 아르놀트 쇤베르크, 안톤 베베른, 알반 베르크, 카를하인츠 슈톡하우젠, 피에르 불레즈, 루이지 노노 등이 대표적이다.

- '''구체음악'''

녹음된 소리를 활용하는 전자 음향 음악의 한 형태이다. 오디오 신호 처리와 테이프 음악 기술로 소리를 수정하고, 사운드 콜라주 구조로 조립한다. 피에르 셰페르가 이론적 기초를 개발했다. 피에르 앙리, 뤽 페라리, 피에르 불레즈, 카를하인츠 슈톡하우젠, 에드가 바레즈, 이안니스 크세나키스 등이 영향을 받았다.

- '''불확정성 음악'''

작품의 일부 또는 전체를 우연이나 연주자의 자유로운 선택에 맡기는 기법이다. 찰스 아이브스가 처음 시도했고, 헨리 코웰이 발전시켰다. 1950년대 존 케이지와 뉴욕 악파에서 정점에 달했다.

- '''알레아토리 음악'''

작품의 일부 요소를 불확정성에 맡기거나 연주자의 결정에 맡기는 작곡 스타일이다. 베르너 마이어-에플러를 통해 유럽 작곡가들에게 알려졌다. 미국과는 달리 유럽 작곡가들은 연주를 완전히 우연에 맡기지 않았다. 피에르 불레즈, 카를하인츠 슈톡하우젠, 야니스 크세나키스 등이 대표적이다.

- '''알고리즘 작곡'''

통계학, 확률론, 물리학의 수학적 과정을 사용하여 악보를 생성한다. 야니스 크세나키스가 개척했다. 컴퓨터 음악도 자주 사용되었다. 야니스 크세나키스, 고트프리트 미하엘 쾨니히, 장클로드 리세 등이 대표적이다.

- '''프로세스 음악'''

청중이 들을 수 있거나 숨겨진 프로세스를 사용하여 악보를 생성하는 작곡 스타일이다. 음렬주의에서 시작되어 미니멀리스트들이 널리 채택했다. 칼하인츠 슈톡하우젠, 엘리엇 카터, 카렐 고이베르츠, 스티브 라이히가 대표적이다.

참조

[1]

서적

The Oxford Companion to Music

Oxford University Press

2002

[2]

간행물

Modernism and Music: A Review of Recent Scholarship

2017

[3]

서적

The Second Practice of Nineteenth-Century Tonality

1996

[4]

서적

Debussy's Resonance

http://dx.doi.org/10[...]

2018-12-31

[5]

문서

1992

[6]

문서

[7]

서적

The Atonal Music of Arnold Schoenberg, 1908–1923

https://www.worldcat[...]

Oxford University Press

2000

[8]

문서

1977

[9]

문서

Music and the Visual Arts

Routledge

2001

[10]

문서

2008

[11]

문서

Set theory in Xenakis' EONTA

https://www.academia[...]

The National and Kapodistrian University

2005

[12]

뉴스

Pierre Boulez obituary

https://www.theguard[...]

2016-01-06

[13]

문서

1997

[14]

문서

[15]

서적

The Oxford Dictionary of Music

Oxford University Press

2006

[16]

웹사이트

New York Public Library Guide to the John J. Becker Papers

http://www.nypl.org/[...]

[17]

간행물

American Music: From the Pilgrims to the Present

1988-10

[18]

서적

A History of Twentieth-Century Music in a Theoretic-Analytical Context

Routledge

2014

[19]

문서

1977

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com