아핀 리 대수

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아핀 리 대수는 여러 가지 방법으로 정의될 수 있는 특수한 종류의 리 대수이다. 카츠-무디 대수의 특별한 경우이며, 단순 리 대수 계수의 로랑 다항식의 리 대수의 중심 확대, 또는 특정 프레셰 리 군의 리 대수의 부분 공간으로 정의될 수 있다. 아핀 리 대수는 유한 차원 단순 리 대수에 대응하는 루프 대수의 중심 확장으로 구성되며, 카르탕 행렬을 통해 카츠-무디 대수로 정의되기도 한다. 아핀 리 대수는 뒤틀린 아핀 리 대수를 포함하며, 기하학적 및 리 군을 통해 정의될 수도 있다.

아핀 리 대수는 대칭화 가능한 카츠-무디 대수이며, 킬링 형식과 근계의 구조를 갖는다. 콕서터 수와 쌍대 콕서터 수, 바일 군 등의 성질을 가지며, 표현론은 베르마 가군을 통해 전개된다. 아핀 리 대수는 딘킨 도표를 사용하여 분류할 수 있으며, 딘킨 도표는 untwisted와 twisted 형태로 나뉜다.

아핀 리 대수는 하이젠베르크 대수와 같은 예시를 가지며, 2차원 등각장론의 대칭 대수로 사용되는 등 끈 이론과 2차원 등각장론과 같은 분야에 응용된다. 아핀 리 대수는 빅토르 카츠와 로버트 무디에 의해 발견되었으며, 스가와라 구성, 공액류 구성 등 표현론과 관련된 연구가 이루어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 등각 장론 - 임계점 (열역학)

임계점은 상평형 그림에서 액체와 기체, 또는 두 액체 상 사이의 경계가 사라지는 특정 온도와 압력의 지점으로, 액체-기체 임계점은 증기압 곡선의 종점에 해당하며, 그 이상의 온도에서는 압력을 가해도 액체 상태를 유지할 수 없는 지점이다. - 등각 장론 - 최소 모형 (등각 장론)

최소 모형 (등각 장론)은 비라소로 대수를 기반으로 하며, 격자 모형의 임계 현상을 나타내는 특정 중심 전하 값을 갖는 2차원 등각장론의 한 종류이다. - 리 대수 - 베유 대수

베유 대수는 체 K 위의 리 대수 g에 대하여 정의되는 미분 등급 대수이며, g의 쌍대 공간과 그 등급 이동으로 생성되는 외대수와 대칭 대수의 텐서곱으로 표현되고, 리 군의 분류 공간의 주다발의 무한소 형태를 나타내는 완전열과 관련이 있다. - 리 대수 - 직교 리 대수

직교 리 대수는 가환환 K 위의 가군 V와 대칭 쌍선형 형식 B가 주어졌을 때, B(v,Mv) = 0을 만족하는 특정 조건을 만족하는 V의 자기 준동형들로 구성된 리 대수이다.

| 아핀 리 대수 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 리 대수 |

| 연구 분야 | 수학, 물리학 |

| 역사적 배경 | |

| 창시자 | 빅토르 카츠 |

| 창시 시기 | 1968년 |

| 정의 및 성질 | |

| 정의 | 아핀 리 대수는 카츠-무디 대수의 특수한 경우다. 유한 차원 단순 리 대수에서 확장된 무한 차원 리 대수다. |

| 특징 | 중심 확장(central extension)을 포함한다. 바일 군이 아핀 바일 군이다. |

| 분류 | 꼬임형(twisted) 아핀 리 대수 꼬임없음형(untwisted) 아핀 리 대수 |

| 응용 | |

| 관련 분야 | 끈 이론 공형 장론 적분가능한 계 |

| 추가 정보 | |

| 참고 문헌 | Infinite dimensional Lie algebras (영어) - Victor G. Kac Affine Lie algebras and quantum groups: an introduction with applications in conformal field theory (영어) - Jürgen A. Fuchs Beyond affine Lie algebras (영어) - I. B. Frenkel Conformal field theory (영어) - P. Di Francesco, P. Mathieu, D. Sénéchal Conformal field theory and topology (영어) - Toshitake Kohno Loop groups (영어) - Andrew Pressley, Graeme Segal |

2. 정의

아핀 리 대수는 여러 가지 방법으로 정의될 수 있지만, 핵심은 유한 차원 단순 리 대수의 구조를 확장하는 것이다. 이들은 서로 동치이다.

아핀 리 대수는 단순 리 대수 계수의 로랑 다항식의 리 대수의 중심 확대이다. 만약 가 유한 차원 단순 리 대수라면, 이에 대응하는 아핀 리 대수 는 루프 대수 의 중심 확장으로 구성되며, 1차원 중심 를 갖는다. 여기서 는 변수 ''t''에 대한 로랑 다항식의 복소수 벡터 공간이다.

벡터 공간으로서,

:

이다. 리 괄호는 다음 공식으로 정의된다.

:

모든 및 에 대해, 여기서 는 리 대수 에서의 리 괄호이고 는 상의 카르탕-킬링 형식이다.

아핀 리 대수의 특정한 미분은 다음과 같이 정의된다.

:

대응하는 '''아핀 카츠-무디 대수'''는 [''d'', ''A''] = ''δ''(''A'')를 만족하는 추가 생성자 ''d''를 더하여 반직접 곱으로 정의된다.

2. 1. 카츠-무디 대수로서의 정의

카츠-무디 대수 가운데, 카르탕 행렬 가 양의 준정부호 행렬이지만 양의 정부호 행렬이 아닌 것들이 아핀 리 대수이다. 즉, 아핀 리 대수 가 개의 단순근을 갖는다면, 그 카르탕 행렬은 정사각 행렬이며 그 계수는 이다.2. 2. 대수적 구성

아핀 리 대수는 여러 방법으로 정의할 수 있는데, 이들은 서로 동치이다.여기서는 유한 차원 단순 리 대수와 로랑 다항식을 이용하여 아핀 리 대수를 구성하는 방법을 설명한다. 이 과정에서 중심 확장이 핵심적인 역할을 한다.

복소수체 위의 유한 차원 이차 리 대수 가 주어졌다고 하자. (만약 가 반단순 리 대수라면, 이는 킬링 형식으로 잡을 수 있다.)

그렇다면, '''아핀 리 대수''' 는 -벡터 공간으로서 다음과 같다.

:.

즉, 의 계수를 가진 로랑 다항식 에 중심 확대 를 더한 것이다. 는 대칭의 보존류들을, 는 대칭의 변칙을 나타낸다.

위에는 다음과 같은 리 괄호를 정의한다. 라고 하면,

:

:

는 중심 원소이므로, 리 대수의 짧은 완전열

:

이 존재한다.

만약 가 유한 차원 단순 리 대수라면, 이에 대응하는 아핀 리 대수 는 루프 대수 의 중심 확장으로 구성되며, 1차원 중심 를 갖는다. 벡터 공간으로서,

:

여기서 는 변수 ''t''에 대한 로랑 다항식의 복소수 벡터 공간이다. 리 괄호는 다음 공식으로 정의된다.

:

모든 및 에 대해, 여기서 는 리 대수 에서의 리 괄호이고 는 상의 카르탕-킬링 형식이다.

2. 2. 1. 실수 형태

가 실수 이차 리 대수 의 복소화라고 하자. 그렇다면, 복소수 아핀 리 대수 는 실수 리 대수로서 다음과 같은 자기 동형을 갖는다.즉, 이는 두 복소수 벡터 공간 사이의 반선형(antilinear영어) 사상이다. 이 반선형 사상의 고정점

:

은 실수 리 대수를 이룬다.

2. 2. 2. 미분 연산의 추가

아핀 리 대수는 다음과 같은 리 괄호를 추가하여 확장할 수 있다.:

:

:

즉,

:

이다. 만약 형식적으로 로 놓는다면,

:

가 된다.

또한,

:

:

이므로, 이 미분 연산은 실수 형태 에도 잘 정의된다.

아핀 리 대수의 특정한 미분은 다음과 같이 정의된다.

:.

대응하는 '''아핀 카츠-무디 대수'''는 [''d'', ''A''] = ''δ''(''A'')를 만족하는 추가 생성자 ''d''를 더하여 반직접 곱으로 정의된다.

2. 2. 3. 뒤틀린 아핀 리 대수

가 자명하지 않은 자기 동형 를 가진다면, 다음과 같은 경계 조건을 생각할 수 있다.:.

이와 같은 경우를 '''뒤틀린 아핀 리 대수'''(twisted affine Lie algebra영어)라고 한다. 마찬가지로 '''뒤틀린 카츠-무디 대수'''(twisted Kač–Moody algebra영어)를 정의할 수 있다.

단순 리 대수가 내부 자기 동형이 아닌 자기 동형을 가질 때, 다른 딘킨 도형을 얻을 수 있으며, 이는 뒤틀린 아핀 리 대수에 대응한다.

|

2. 3. 기하학적 정의

리 대수 값의 주기 함수를 통해 아핀 리 대수를 기하학적으로 구성할 수 있다.[5]구체적으로, 킬링 형식이 음의 정부호인 실수 단순 리 대수 가 주어졌다고 하자. 그렇다면, 값의 매끄러운 주기 함수로 구성된 실수 프레셰 공간 를 정의할 수 있다. 그 위의 실수 벡터 공간 구조는 점별 덧셈이며, 점별 리 괄호를 부여하면 이는 리 대수를 이룬다.

고리 리 대수 의 리 대수 코호몰로지에는 다음과 같은 2차 공사슬이 존재한다.

:

:

여기서

이 2차 공사슬은 다음과 같은 리 대수의 짧은 완전열을 정의한다.

:

만약 가 유한 차원 단순 리 대수라면, 이에 대응하는 아핀 리 대수 는 벡터 공간으로서 다음과 같이 구성된다.

:

여기서 는 변수 ''t''에 대한 로랑 다항식의 복소수 벡터 공간이며, 리 괄호는 다음 공식으로 정의된다.

:

이때, 및 에 대해, 는 리 대수 에서의 리 괄호이고 는 상의 카르탕-킬링 형식이다.

2. 4. 리 군의 기하학적 정의

실수 계수 아핀 리 대수의 프레셰 공간 완비화는 어떤 프레셰 다양체인 리 군의 리 대수이다.[5]구체적으로, 단일 연결 콤팩트 단순 리 군 와 그 실수 리 대수 가 주어졌다고 하자. 그렇다면, 다음과 같은 고리군을 정의할 수 있다.

:

즉, 이는 값의 매끄러운 주기 함수의 공간이다. 이는 프레셰 다양체를 이루며, 점별 곱셈을 통하여 위상군을 이룬다.

아핀 리 대수는 의 중심 확대이다. 위상군으로서, 이는 짧은 완전열

:

에 해당한다. 위상수학적으로, 이는 U(1) 주다발을 이룬다.

구체적으로, 원판 를 생각하자. 이제,

:

:

:

이다. 여기서 는 일종의 게이지 변환군으로 여길 수 있다. 이제, 위의 다음과 같은 함수를 생각하자.

:

:

여기서

그렇다면,

:

는 (자명한 계수의) 의 군 코호몰로지의 2차 공사슬을 이루며, 이는 의 중심 확대

:

를 정의한다.

이제, 임의의 에 대하여,

:

:

를 정의할 수 있다. 여기서

:

:

는 의, 3차원 공 으로의 임의의 확장이다. 이 경우, 위 표현이 의 선택에 의존하지 않음을 보일 수 있다. 이 사상은 사실상 베스-추미노-위튼 모형의 작용의 항에 해당한다.

이 사상은 단사 함수이자 군 준동형이며, 는 의 정규 부분군이다. 따라서, 몫군

:

을 정의할 수 있다. 이는 짧은 완전열

:

을 구성한다. (정수 은 의 표현의 준위에 해당한다.) 정의에 따라, 의 리 대수는 (일 경우, 의 값에 상관없이) 이다.

3. 성질

아핀 리 대수는 항상 대칭화 가능 카츠-무디 대수이다. 카르탕 행렬의 대칭 성분은 중복수 1의 고윳값 0을 가지며, 나머지 고윳값들은 모두 양수이다. 따라서 아핀 리 대수의 카르탕 행렬식은 항상 0이다. 카르탕 행렬의 대칭 성분의 나머지 고윳값들은 그 기본 단순 리 대수의 것들과 같다.

만약 가 유한 차원 단순 리 대수라면, 이에 대응하는 아핀 리 대수 는 루프 대수 의 중심 확장으로 구성되며, 1차원 중심 를 갖는다. 여기서 는 변수 ''t''에 대한 로랑 다항식의 복소수 벡터 공간이다.

유한 차원 반단순 리 대수에 해당하는 아핀 리 대수는 그 단순 성분들에 해당하는 아핀 리 대수들의 직합이다. 아핀 리 대수의 특정한 미분은 다음과 같이 정의된다.

:

대응하는 '''아핀 카츠-무디 대수'''는 [''d'', ''A''] = ''δ''(''A'')를 만족하는 추가 생성자 ''d''를 더하여 반직접 곱으로 정의된다.

해당 단순 리 대수의 딘킨 다이어그램에 여분의 노드를 추가하는 것은 아핀 리 대수가 해당 단순 리 대수의 루프 대수의 중심 확장으로 구성될 수 있다는 구성에 해당한다.

3. 1. 콕서터 수와 쌍대 콕서터 수

아핀 리 대수 의 단순근들이 이며, 단순 쌍대근들이 라고 하자. '''콕서터 라벨'''(Coxeter label영어) 와 '''쌍대 콕서터 라벨'''(dual Coxeter label영어) 는 카르탕 행렬 에 대하여:

를 만족시키는 벡터이다.[4] 이 경우, 및 의 모든 성분들이 양의 정수이며 최대 공약수가 1이게 정의한다.

아핀 리 대수의 '''콕서터 수'''(Coxeter number영어) 와 '''쌍대 콕서터 수'''(dual Coxeter number영어) 는 각각 (쌍대) 콕서터 라벨의 성분들의 합이다.

:

:

3. 2. 근계의 구조

아핀 리 대수 의 근계는 유한 차원 단순 리 대수 의 근계와 허근으로 구성된다.[3]의 실근(實根, real root)들의 집합 는 다음과 같다.[3]

- 인 경우:

::

- 인 경우:

::

- 인 경우:

::

여기서 는 의 근계이며, 와 는 각각 짧은 근과 긴 근의 집합이다. 은 아핀 리 대수를 구성할 때 사용한 자기 동형의 차수이다. 예를 들어, 의 경우 이다.

의 허근(虛根, imaginary root)들의 집합 는 다음과 같다.[3]

::

영벡터는 정의에 따라 근이 아니며, 는 항상 양근(positive root)이다. 따라서 양의 허근들의 집합은 다음과 같다.[3]

::

유한 차원 단순 복소 리 대수 를 카르탕 부분 대수 와 특정 근계 를 사용하여 고정하고, 표기를 도입하면, 에 대한 카르탕-바일 기저 를 로 확장할 수 있다. 여기서 는 아벨 부분 대수를 형성한다.

에 대한 및 의 고유값은 각각 와 이며 과 무관하다. 따라서 이 아벨 부분 대수에 대해 근 는 무한히 축퇴된다. 위에 설명된 미분을 아벨 부분 대수에 추가하면 아벨 부분 대수가 아핀 리 대수에 대한 카르탕 부분 대수로 바뀌고, 에 대한 고유값은 이 된다.

에 연관된 아핀 근을 으로 쓴다. 로 정의하면, 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

::

전체 근의 집합은 다음과 같다.

::

이때 는 길이가 0이므로 특이하다. 즉, 이며, 여기서 은 킬링 형식에 의해 유도된 근 위의 쌍선형 형식이다.

아핀 대수의 단순근 기저를 얻기 위해, 추가적인 단순근이 덧붙여져야 하며, 다음과 같이 주어진다.

::

여기서 는 의 최고근이며, 이는 근의 일반적인 높이 개념을 사용한다. 이를 통해 확장된 카르탕 행렬과 확장된 딘킨 다이어그램을 정의할 수 있다.

3. 3. 기본 단순 리 대수

아핀 리 대수 의 슈발레 생성원을 이라고 하자. 그렇다면, 아핀 리 대수 의 '''기본 단순 리 대수'''(underlying simple Lie algebra영어) 는 및 으로 생성되는 리 부분 대수이다. 이는 항상 유한 차원 단순 리 대수이며, 기본 단순 리 대수 의 카르탕 부분 대수는 이다. 근계 및 쌍대 근계는 다음과 같다.:

:

단순근 및 단순 쌍대근은 각각 다음과 같다.

:

:

3. 4. 바일 군

아핀 리 대수 의 바일 군 은 아핀 콕서터 군이며, 그 기본 단순 리 대수 의 바일 군 과 어떤 자유 아벨 군의 반직접곱이다.[3]:

여기서

:

는 속의 격자(의 병진 이동군)이다. 여기서, 단순 리 대수의 근계에 주어진 내적을 사용하여 동형 를 암묵적으로 사용하였다.

아핀 리 대수의 바일 군은 0-모드 대수(루프 대수를 정의하는 데 사용되는 리 대수)의 바일 군과 코루트 격자의 반직접곱으로 표현될 수 있다.

아핀 리 대수의 대수적 문자의 바일 문자 공식은 바일-카츠 문자 공식으로 일반화된다.

3. 5. 표현론

아핀 리 대수의 표현론은 베르마 가군을 사용하여 전개되며, 유한 차원 표현은 존재하지 않는다.[1] 이는 유한 차원 베르마 가군의 영벡터가 0이어야 하지만, 아핀 리 대수의 경우에는 그렇지 않기 때문이다.단순 리 대수 에 대응되는 아핀 리 대수 의 표현 가 주어지면, 에는 다음과 같은 비라소로 대수의 표현이 존재한다.

:

:

:

이를 '''스가와라 구성'''(菅原構成, Sugawara construction영어)이라고 한다.[9][10] 여기서

- 는 단순 리 대수 의 이중 콕서터 수이다.

- 는 의 킬링 형식의 스칼라배이다.

- 는 중심 원소이므로, 기약 표현에서 그 값은 상수이다.

보다 일반적으로, 반단순 리 대수 의 표현 및 부분 단순 리 대수 가 주어졌다고 하자. 에 대응하는 스가와라 구성 및 에 대응하는 스가와라 구성 이 주어진다. 이 경우,

:

:

를 정의하면, 이는 비라소로 대수의 유니터리 표현을 이룬다.[11] 이를 '''공액류 구성'''(coset construction영어) 또는 '''고더드-켄트-올리브 구성'''(Goddard–Kent–Olive construction영어) 또는 '''GKO 구성'''(GKO construction영어)이라고 한다.

이를 통하여 비라소로 대수의 모든 유니터리 표현을 구현할 수 있다. 구체적으로, 유니터리 표현을 구현하려면,

:

:

를 취하면 된다. 여기서 는 의 대각 성분이다. 이 경우

:

:

이므로,

:

임을 계산할 수 있다.

아핀 리 대수의 바일 군은 0-모드 대수(루프 대수를 정의하는 데 사용되는 리 대수)의 바일 군과 코루트 격자의 반직접곱으로 표현될 수 있다.

아핀 리 대수의 대수적 문자의 바일 문자 공식은 바일-카츠 문자 공식으로 일반화된다.

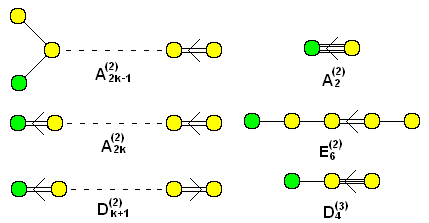

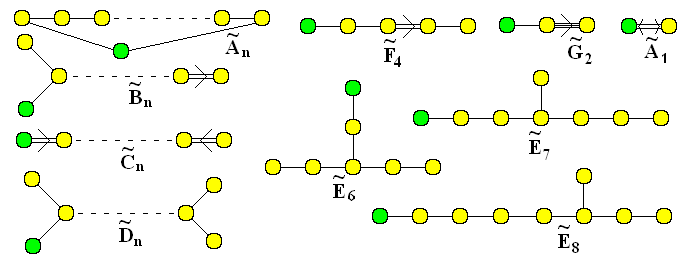

4. 분류

단순 아핀 리 대수는 딘킨 도표(Dynkin diagram)를 이용하여 분류할 수 있다. 딘킨 도표에서 하나의 꼭짓점을 제거하면 단순 리 대수의 딘킨 도표를 얻을 수 있다.

단순 아핀 리 대수 및 그 딘킨 도표는 아래 표와 같다. 표에서 "긴 실근의 동치류 수"는 근 \(\Delta\)에서 \(\delta\)를 더한 것을 무시한 동치류들 가운데, 긴 근 및 짧은 근들의 수이다. \(\tilde A_{2n}^{(2)}\)의 경우 근의 길이가 세 종류가 있으며, 이 경우 중간 길이 및 가장 짧은 길이의 근들의 수를 "짧은 근"에 표기하였다. 긴 근의 길이는 항상 \(\sqrt2\)로 규격화하였고, 짧은 근의 길이는 이에 비례하여 측정하였다.

딘킨 그림에서, 4중 화살표 (카르탕 행렬에서 \(A_{ij}A_{ji}=4\)인 경우)는 \(\xrightarrow4\) 및 \(\stackrel4\leftrightarrow\)로 표기하였다. 이 경우 \(A_{ij}=A_{ji}=-2\)인 경우는 \(\stackrel4\leftrightarrow\)이며, \(A_{ij}=-1,\;A_{ji}=-4\)인 경우는 \(\xrightarrow4\)이다.

아핀 리 대수의 카르탕 행렬은 딘킨 도표에서 하나의 꼭짓점을 제거하여 얻는 단순 리 대수의 카르탕 행렬 및 콕서터 라벨 · 쌍대 콕서터 라벨로 재구성할 수 있다.

\(n\ge2\)일 경우, \(\tilde A_n\)의 카르탕 행렬은 다음과 같은 \((n+1)\times(n+1)\) 대칭 정사각 행렬이다.

:\(\operatorname{Cartan}(\tilde A_n)=\begin{pmatrix}

2 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\

- 1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\

0 & -1 & 2 & -1 & \dots & 0 & 0 \\

0 & 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\

\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots &\vdots \\

0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2& -1\\

- 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2

\end{pmatrix}\)

\(\tilde A_1\)의 카르탕 행렬은 다음과 같다.

:\(\operatorname{Cartan}(\tilde A_1)=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}\)

\(\tilde A_n\)의 딘킨 도표는 \(n\ge2\)일 경우 \(n+1\)개의 꼭짓점을 갖는 순환 그래프이다.

\(n\ge2\)일 때, \(\tilde A_{2n}^{(2)}\)의 카르탕 행렬은 다음과 같은 \((n+1)\times(n+1)\) 비대칭 정사각 행렬이다.

:\(\operatorname{Cartan}(\tilde A_{2n}^{(2)})=\begin{pmatrix}

2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\

- 2 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\

0 & -1 & 2 & \dots & 0& 0 & 0 \\

\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots& \vdots &\vdots \\

0 & 0 & 0 & \cdots & 2& -1 & 0\\

0 & 0 & 0 & \cdots & -1& 2& -1\\

0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -2 & 2

\end{pmatrix}\)

여기서 행·열 \(0,1,\dots,n\)의 순서는 다음과 같다.

:\(\alpha_0\Rightarrow\alpha_1-\cdots-\alpha_{n-1}\Rightarrow\alpha_n\)

\(\tilde A_2^{(2)}\)의 카르탕 행렬은 다음과 같다.

:\(\operatorname{Cartan}(\tilde A_2^{(2)})

=\begin{pmatrix}2&-1\\-4&2\end{pmatrix}

\)

여기서 행·열 0, 1의 순서는 다음과 같다.

:\(\alpha_0\xrightarrow4\alpha_1\)

\(\tilde G_2\)의 카르탕 행렬은 다음과 같다.

:\(\operatorname{Cartan}(\tilde G_2)=\begin{pmatrix}

2 & -1 & 0\\

- 1 & 2&-1\\

0 & -3&2 \end{pmatrix}

\)

여기서 행·열 0, 1, 2의 순서는

:\(\alpha_0-\alpha_1\Rrightarrow\alpha_2\)

이다.

\(\tilde D_4^{(3)}\)의 카르탕 행렬은 다음과 같다.

:\(\operatorname{Cartan}(\tilde D_4^{(3)})=\begin{pmatrix}

2 & -1 & 0\\

- 1 & 2&-3\\

0 & -1&2 \end{pmatrix}

\)

여기서 행·열 0, 1, 2의 순서는

:\(\alpha_0-\alpha_1\Lleftarrow\alpha_2\)

이다.

각 아핀 리 대수의 Dyn킨 다이어그램은 해당 단순 리 대수의 다이어그램과 허수 근을 추가하는 것에 해당하는 추가 노드로 구성된다. 각 단순 리 대수에 대해 리 대수의 외부 자기 동형 사상 그룹의 카디널리티와 동일한 수의 가능한 연결이 존재한다. 특히 이 그룹은 항상 항등원을 포함하며, 해당 아핀 리 대수는 '''untwisted''' 아핀 리 대수라고 불린다. 단순 대수가 내부 자기 동형 사상이 아닌 자기 동형 사상을 허용할 때, 다른 Dyn킨 다이어그램을 얻을 수 있으며 이는 '''twisted''' 아핀 리 대수에 해당한다.

|

5. 예

가 1차원 아벨 리 대수라고 하자. 그렇다면, 그 로랑 다항식 대수

:

역시 아벨 리 대수이다. 이 경우, 중심 확대

:

에서

:

:

이 된다. 이 경우,

:

:

:

로 놓으면,

:

가 되어, 이는 무한 차원 하이젠베르크 리 대수와 (으로 생성되는) 1차원 아벨 리 대수의 직합이 된다.[9] 특히, 이는 무한 차원 보손 포크 공간 위에 표준적으로 작용한다.[9]

이 경우, 스가와라 구성은 다음과 같다.[9]

:

:

물리학적으로, 이는 자유 보손에 대한 2차원 등각 장론에 해당한다.

하이젠베르크 대수[2]는 생성자 에 의해 정의되며, 교환 관계

:

를 만족하며, 아핀 리 대수 로 실현될 수 있다.

6. 역사

빅토르 카츠와 로버트 무디(Robert Moody영어)가 (다른 카츠-무디 대수와 함께) 아핀 리 대수를 발견하였다. ‘아핀’이라는 이름은 그 바일 군이 근계에 아핀 변환으로 작용하기 때문이다.

스가와라 구성은 스가와라 히로타카( 菅原 寛孝|스가와라 히로타카일본어 )가 1968년에 발견하였다.[14] 공액 구성은 피터 고더드(Peter Goddard영어, 1945~) · 에이드리언 켄트(Adrian Kent영어) · 데이비드 올리브(David Olive영어, 1937~2012)가 1985년에 발견하였다.[15]

7. 응용

아핀 리 대수는 스가와라 구성에 따라 모든 아핀 리 대수의 보편 포락 대수가 비라소로 대수를 부분 대수로 갖는다. 이를 통해 아핀 리 대수는 WZW 모형 또는 코셋 모형과 같은 등각장론의 대칭 대수로 사용될 수 있다. 결과적으로 아핀 리 대수는 끈 이론의 세계면 묘사에도 나타난다.

아핀 리 대수는 이론 물리학(등각장론과 같은 WZW 모델, 코셋 모델, heterotic string의 세계면 등), 기하학, 수학의 다른 분야에서 자연스럽게 나타난다.

참조

[1]

서적

A Mathematical Introduction to Conformal Field Theory

https://link.springe[...]

Springer-Verlag

2008-09-11

[2]

서적

Conformal Field Theory

1997

[3]

서적

Infinite dimensional Lie algebras

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

1990

[4]

서적

Affine Lie algebras and quantum groups: an introduction with applications in conformal field theory

http://www.cambridge[...]

Cambridge University Press

1995-03

[5]

서적

Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Berkeley, California, USA, 1986. Volume Ⅰ

1987

[6]

서적

Conformal field theory

https://archive.org/[...]

Springer-Verlag

[7]

서적

Conformal field theory and topology

American Mathematical Society

[8]

서적

Loop groups

Oxford University Press

[9]

간행물

Sugawara construction for higher genus Riemann surfaces

1998

[10]

간행물

Conformal field theory: a case study

1999-04-21

[11]

간행물

Unitary representations of the Virasoro and super-Virasoro algebras

1986

[12]

서적

Affine Lie algebras and affine root systems

https://esc.fnwi.uva[...]

암스테르담 대학교

2012-04-20

[13]

서적

Affine Hecke algebras and orthogonal polynomials

Cambridge University Press

2003

[14]

간행물

A field theory of currents

1968

[15]

간행물

Virasoro algebras and coset space models

1985

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com