리만-로흐 정리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

리만-로흐 정리는 리만 곡면과 대수 곡선에 대한 중요한 정리로, 곡면 또는 곡선 위의 인자와 선다발의 차원과 차수, 종수 사이의 관계를 나타낸다. 이 정리는 힐베르트 다항식 계산, 특이점을 가진 평면 곡선의 종수 계산 등 다양한 분야에 응용되며, 히르체브루흐-리만-로흐 정리, 그로텐디크-리만-로흐 정리, 아티야-싱어 지표 정리 등으로 일반화되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대수기하학 정리 - 고다이라 매장 정리

콤팩트 켈러 다양체가 사영 대수다양체가 될 필요충분조건을 제시하는 고다이라 매장 정리는 켈러 형식이 정수 코호몰로지에 속하는 켈러 다양체, 즉 호지 다양체가 사영 대수다양체를 이룬다는 내용으로, 고다이라 구니히코가 1954년에 고다이라 소멸 정리를 사용하여 증명했다. - 대수기하학 정리 - 베주 정리

베주 정리는 대수적으로 닫힌 체 위에서 정의된 사영 공간 또는 아핀 공간 내 초곡면들의 교차점을 다루는 대수기하학의 중요한 정리이며, 교차점의 개수는 각 초곡면의 차수의 곱과 같다는 내용을 담고 있고, 오류 정정 부호 설계, 타원 곡선 암호 등 다양한 분야에 응용된다. - 베른하르트 리만 - 리만 사상 정리

리만 사상 정리는 복소해석학에서 단일 연결 열린 진부분집합 사이의 각도를 보존하는 정칙함수, 즉 등각 사상의 존재를 보장하는 중요한 정리이다. - 베른하르트 리만 - 리만 제타 함수

리만 제타 함수는 복소수 s의 함수로, 실수부가 1보다 큰 영역에서 무한급수로 정의되고 s ≠ 1인 모든 복소수에서 유리형 함수로 해석적 연속이 가능하며 함수 방정식과 오일러 곱 공식을 만족하고, 영점 분포는 소수 분포와 관련이 있으며, 비자명 영점이 임계선 상에 있다는 리만 가설은 중요한 미해결 문제이다. - 복소해석학 정리 - 리만 사상 정리

리만 사상 정리는 복소해석학에서 단일 연결 열린 진부분집합 사이의 각도를 보존하는 정칙함수, 즉 등각 사상의 존재를 보장하는 중요한 정리이다. - 복소해석학 정리 - 코시 적분 정리

코시 적분 정리는 복소해석학에서 유계하고 연결된 열린 집합에서 정의된 정칙 함수의 선적분 값이 0이 됨을 명시하는 기본 정리로서, 다양한 형태로 표현되며 여러 분야에 응용된다.

| 리만-로흐 정리 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 분야 | 대수기하학, 복소해석학 |

| 제안자 | 베른하르트 리만(1857) 구스타프 로흐(1865) |

| 첫 증명 | 구스타프 로흐(1865) |

| 일반화 | 아티야-싱어 지표 정리 그로텐디크-리만-로흐 정리 히르체브루흐-리만-로흐 정리 곡면의 리만-로흐 정리 리만-로흐 타입 정리 |

| 결과 | 특수 인자에 대한 클리퍼드 정리 리만-후르비츠 공식 |

2. 정의

'''인자'''(divisor)는 리만 곡면 위의 점을 기저로 하는 자유 아벨 군 Div(X)의 원소로, 곡면 위의 점에 관한 정수 계수의 형식적인 유한 합이다. 즉, 다음과 같은 꼴이다.

: (, )

인자 D의 계수가 모두 음수가 아닌 경우 '''유효 인자'''라고 하며, D ≥ 0으로 표기한다.

인자의 '''차수'''(degree영어)는 다음과 같이 정의된다.

:.

위의 유리형 복소 미분 형식 는 극점과 영점(zero영어)들을 갖는다. (리만 곡면 위에서 유리형 복소 미분 형식은 0차 또는 1차이다.) 극점들이 이고, 그 차수가 각각 라고 하자. 영점들이 이고, 그 차수가 각각 라고 하자. 그렇다면 의 인자는 다음과 같이 정의한다.

:.

유리형 함수(0차 유리형 복소 미분 형식)의 인자를 '''주인자'''(principal divisor영어)라고 한다. 1차 유리형 복소 미분 형식의 인자를 '''표준 인자'''(canonical divisor영어)라고 한다.

닫힌 리만 면 X 위의 유리형 함수 f ≠ 0에 대해 인자 (f)는 다음과 같이 정의한다.

:

여기서 는 f의 모든 영점과 극으로 이루어진 집합으로, 계수 는

: ( z가 위수 a의 영점일 때)

: ( z가 위수 a의 극일 때)

로 주어진다. 는 유한 집합인데, 이는 X가 콤팩트하다는 것과 (0이 아닌) 정칙 함수의 영점 집합은 집적점을 갖지 않는다는 사실 (일치 정리)의 결과이다. 따라서 (f)는 well-defined이다. 이 형태의 인자를 '''주 인자'''라고 한다. 차가 주 인자인 두 인자는 '''선형 동치'''라고 한다. 주 인자의 차수는 0이다.[1]

유리형 1-형식 ω = f dz ≠ 0의 인자 (ω)도 마찬가지로 (ω) = (f)로 정의된다. 대역적인 유리형 1-형식의 인자를 '''표준 인자'''라고 부르며, 보통 K로 나타낸다. 임의의 두 유리형 1-형식은 선형 동치가 되므로, 표준 인자는 선형 동치의 차이를 제외하고 유일하게 정해진다.

인자 에 대하여, 의 계수가 모두 음이 아닌 유리형 함수 들의 복소 벡터 공간의 차원을 라고 하자.

다음으로 정의되는 '''C''' 위의 벡터 공간 L(D)의 차원 가 주요 관심 대상이다.

:

여기서 M(X)는 닫힌 리만 면 X 위의 유리형 함수체이다. 만약 점 z에서 인자 D의 계수 sz가 음수라면 함수 0 ≠ f ∈ L(D)는 점 z에서 위수가 -sz 이상인 영점을 가지며, 양수라면 점 z에서 위수가 sz 이하인 극을 가진다.

선형 동치인 두 인자에 부속된 벡터 공간은, 인자의 차이로부터 결정되는 대역적인 유리 함수 h를 함수에 곱하는 조작에 의해 (상수배의 불확정성을 제외하고) 자연스럽게 동형이 된다.

가 위의 인자이고, 가 표준 인자라면, 다음이 성립한다.

:.

여기서 은 의 오일러 지표이다. 이를 리만 곡면의 종수 로 쓰면

:

이다.

2. 1. 리만 곡면의 경우

리만 곡면 는 국소적으로 복소수 집합 '''C'''의 열린 부분 집합과 위상 동형인 위상 공간을 말한다. 또한 이러한 열린 집합 사이에 정칙인 변환 사상이 존재해야 한다. 정칙성 조건에 의해 '''C''' 위의 정칙 함수나 유형 함수를 다루는 복소 해석학의 개념과 방법을 곡면 로 옮길 수 있게 된다. 콤팩트 리만 곡면을 '''닫힌 리만 곡면'''이라고 한다.

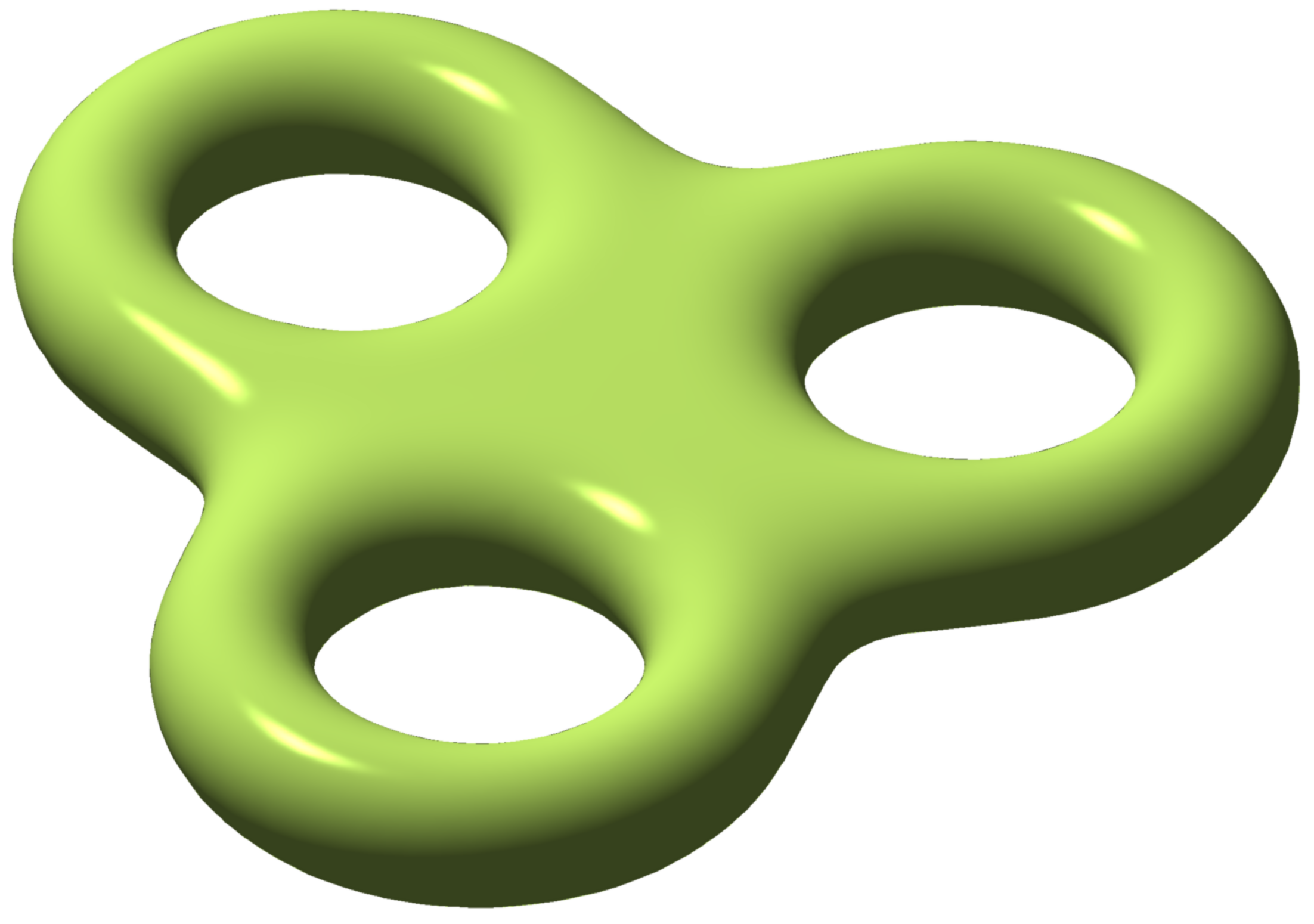

닫힌 리만 곡면의 '''종수''' 는, 쉽게 말해 손잡이의 수이다. 예를 들어, 오른쪽 그림에 나타낸 닫힌 리만 곡면의 종수는 3이다. 좀 더 정확히 말하면, 종수는 1차 베티 수의 절반으로, 즉 복소 계수 1차 특이 호몰로지 군 H1(X, '''C''')의 '''C'''-차원의 절반으로 정의된다. 종수는 닫힌 리만 곡면을 위상 동형의 차이를 제외하고 분류 정리로 분류한다. 즉, 닫힌 리만 곡면이 위상 동형이라는 것(단, 미분 동형일 필요는 없다)과 종수가 같다는 것은 동치이다. 따라서 종수는 닫힌 리만 곡면의 기본적인 위상 불변량이다. 한편, 호지 이론은 의 종수와 위의 정칙 1형식이 이루는 공간의 ('''C'''-)차원이 일치함을 보여준다.[1]

를 종수 g인 닫힌 리만 곡면, K를 표준 인자라고 하면, 임의의 인자 에 대해

:

가 성립한다.

2. 2. 대수 곡선의 경우

대수적으로 닫힌 체 ''k'' 위의 비특이 대수 곡선 ''C''에 대해서도 리만-로흐 정리와 유사한 정리가 성립한다. 리만 곡면의 콤팩트성은 대수 곡선이 완전하다는 조건과 대응되며, 이는 사영적인 것과 같다. 리만 곡면 위의 유리형 함수는 국소적으로 정칙 함수의 분수로 표현되므로, 대수 곡선에서는 유리 함수로 대체된다.곡선 ''C''의 기하학적 종수는 다음과 같이 정의된다.

:

이는 전역적으로 정의된 (대수적) 1-형식 공간의 차원이다 (Kähler 미분 참조).

곡선 위의 각 점에서 극점이 ''D''에서 해당 계수보다 더 나쁘지 않은 유리 함수 공간의 ''k''에 대한 차원을 라고 하면, 다음 공식이 성립한다.[4]

:

여기서 ''C''는 대수적으로 닫힌 체 ''k'' 위의 사영적 비특이 대수 곡선이다.

이 공식은 임의의 체 위의 사영 곡선에 대해서도 성립하지만, 제수의 차수는 기본 체의 가능한 확장과 제수를 지원하는 점의 잉여류 체에서 발생하는 중복도를 고려해야 한다.[4]

2. 3. 선다발의 경우

리만-로흐 정리는 정칙 선다발의 관점에서도 표현될 수 있다. 리만 곡면 위에 정칙 선다발 이 있다고 하자. 그렇다면 층 코호몰로지 ( 계수 돌보 코호몰로지) 및 을 생각할 수 있다. 코호몰로지의 차원을 로 쓰자. 이렇게 하면, 리만-로흐 정리는 다음과 같이 쓸 수 있다.:

(여기서 은 의 오일러 지표다.) 세르 쌍대성을 사용하여,

:

따라서, 에 대응하는 인자류가 라고 한다면

:

:

가 된다.

이것은 다음과 같이 다르게 표현할 수 있다. ''L''을 ''X'' 위의 정칙 선다발이라고 하자. 을 ''L''의 정칙 단면의 공간이라고 하자. 이 공간은 유한 차원이며, 그 차원을 로 나타낸다. ''K''를 ''X'' 위의 표준 다발이라고 하자. 그러면 리만-로흐 정리는 다음과 같다.

:.

3. 역사

베른하르트 리만은 1857년 표준 인자 항을 무시한 부등식 형태의 초기 결과를 발표했다.[22] 리만의 제자였던 구스타프 로흐는 1865년 표준 인자 항을 삽입하여 등식으로 만들었다.[23] 로흐는 이 정리를 24세에 증명하였는데, 안타깝게도 2년 뒤 결핵에 걸려 26세의 나이로 요절하였다.

곡면에 대한 리만-로흐 정리는 막스 뇌터가 1886년에, 페데리고 엔리퀘스가 1894년에 초기적인 형태로 증명하였고, 고전적인 형태는 귀도 카스텔누오보가 1896년에 증명하였다.

1931년 프리드리히 카를 슈미트는 유한 표수의 완비체 위의 대수 곡선에 대한 리만-로흐 정리를 증명하였다.

4. 응용

리만-로흐 정리는 대수 곡선의 여러 성질을 밝히는 데 중요한 도구로 사용된다. 예를 들어, 주어진 종수를 갖는 곡선의 차원, 특이점의 개수, 유리 곡선 여부 등을 판별하는 데 사용된다. 리만-허비츠 공식과 특수 제수(special divisor)에 대한 클리포드 정리[10] 또한 리만-로흐 정리의 결과이다.

리만-로흐 정리에 따르면, 리만 곡면 위의 정칙 벡터 다발 에 대해 다음 식이 성립한다.

:

여기서

가 바이어슈트라스 점이 아닌 경우, 주어진 특이점을 갖는 유리형 함수들의 차원 는 다음 표와 같다.

| 종수 | … | 의 생성원 () | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 (리만 구) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | |

| 1 (타원 곡선) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 타원 함수 |

| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | |

| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | … |

이며 인 경우, 바이어슈트라스 점에서 가 위 표와 다른 값을 가질 수 있다.

리만-로흐 정리를 사용하면, 곡면 종수가 인 콤팩트 리만 곡면의 표준 인자 의 차수가 임을 보일 수 있다.

클리포드 정리는 을 만족하는 특수 제수(즉, 인 경우)에 대해 다음 부등식이 성립한다고 명시한다.

:.

4. 1. 힐베르트 다항식

리만-로흐 정리의 중요한 결과 중 하나는 곡선 위의 선다발의 힐베르트 다항식을 계산하는 공식을 제공한다는 것이다. 선다발이 풍부하면, 힐베르트 다항식은 사영 공간으로의 매장을 제공하는 차수를 알려준다.[8] 예를 들어, 종수 인 곡선의 표준층 는 차수가 이고, 이는 풍부한 선다발을 제공한다.[8] 으로 두면, 리만-로흐 정리에 따라 다음을 얻는다.:

따라서 의 힐베르트 다항식은 다음과 같다.

:.

삼중 표준층 은 곡선을 사영 공간에 매장하는 데 사용되므로, 힐베르트 다항식

:

는 곡선의 힐베르트 스킴과 대수 곡선의 모듈라이 공간을 구성하는 데 사용된다. 이 다항식을 종수 g 곡선의 힐베르트 다항식이라고 부른다.

이면, 의 전역 단면으로부터 사영 공간으로의 매장이 존재한다. 특히 은 로의 매장을 제공하며, 여기서 이다. 이는 대수 곡선의 모듈라이 공간을 구성할 때 힐베르트 스킴을 구성하기 위한 사영 공간으로 사용될 수 있어 유용하다.

4. 2. 특이점을 가진 평면 곡선의 종수

차수 ''d''의 기약 평면 대수 곡선은 특이점을 모두 고려하면 (''d'' − 1)(''d'' − 2)/2 − ''g''개의 특이점을 갖는다.[7] 따라서 어떤 곡선이 (''d'' − 1)(''d'' − 2)/2개의 서로 다른 특이점을 갖는다면, 이 곡선은 유리 곡선이 되며, 유리 매개화를 통해 표현할 수 있다.[7]5. 일반화

리만-로흐 정리는 고차원 다양체, 특이 곡선, 그리고 다른 수학적 대상으로 일반화되었다.

대수 곡면에 대한 리만-로흐 정리는 다음과 같다.[21] 대수적으로 닫힌 체 위의 비특이 대수 곡면 (2차원 비특이 완비 대수다양체) 위에 베유 인자 가 주어졌을 때, 그 (정칙) 오일러 지표를 라고 하면, 다음 식이 성립한다.

:

여기서 는 의 표준 인자이고, 는 두 인자 사이의 교차수이며, 는 의 산술종수이다.

프리드리히 카를 슈미트는 1931년에 유한 표수의 완비체에 대한 연구를 하면서 대수 곡선에 대한 리만-로흐 정리를 증명하였다.[13] 페터 로케트는 다음과 같이 언급하였다.

> F. K. 슈미트의 첫 번째 주요 업적은 콤팩트 리만 곡면에 대한 고전적인 리만-로흐 정리가 유한 기저 체를 가진 함수체로 이전될 수 있다는 것을 발견한 것이다. 실제로, 리만-로흐 정리에 대한 그의 증명은 반드시 유한할 필요는 없는 임의의 완전 기저 체에 대해 작동한다.

이 정리는 곡선에 대한 후속 이론의 기초가 되며, 예를 들어 브릴-노이더 이론에서 이 정리의 정보를 정교화하려는 시도를 한다.

고차원의 경우, 제수 또는 선다발에 대한 버전의 정리가 존재한다. 이러한 일반화는 정리를 두 부분으로 나누는데, 하나는 세르 쌍대성으로, 항을 첫 번째 층 코호몰로지 군의 차원으로 해석한다.

5. 1. 히르체브루흐-리만-로흐 정리

프리드리히 히르체브루흐는 대수적 위상수학의 특성류를 응용하여 고차원 복소 다양체에 대한 리만-로흐 정리를 일반화하였다. 이를 히르체브루흐-리만-로흐 정리라고 부른다. 이 정리는 오일러 지표를 특성류를 사용하여 계산하는 방법을 제시한다.[14] 히르체브루흐의 연구는 고다이라 쿠니히코의 연구에 큰 영향을 받았다. 같은 시기에 장피에르 세르는 세르 쌍대성의 일반적인 형태를 제시하였다.곡선과 곡면에 대한 리만-로흐 정리는 히르체브루흐-리만-로흐 정리로 일반화되며, 이는 다시 아티야-싱어 지표 정리나 그로텐디크-리만-로흐 정리로 일반화된다.

5. 2. 그로텐디크-리만-로흐 정리

알렉산더 그로텐디크는 1957년에 리만-로흐 정리를 두 다양체 사이의 사상에 대한 정리로 일반화하였다.[14] 이 증명의 세부 사항은 아르망 보렐과 장피에르 세르에 의해 1958년에 출판되었다.[15] 이후 그로텐디크와 그의 동료들은 증명을 단순화하고 일반화했다.5. 3. 아티야-싱어 지표 정리

곡선과 곡면에 대한 리만-로흐 정리는 히르체브루흐-리만-로흐 정리로 일반화되며, 이는 다시 아티야-싱어 지표 정리로 일반화된다.[21]6. 추가 설명 (일본어 문서)

'''인자'''(divisor)는 닫힌 리만 곡면 위의 점을 기저로 하는 자유 아벨 군 Div(X)의 원소이다. 이는 곡면 위의 점들에 대한 정수 계수의 형식적인 유한 합으로 나타낼 수 있다.

인자 는 다음과 같은 꼴로 표현된다.

: (, )

여기서,

- 는 닫힌 리만 곡면 M위의 점을 의미한다.

- 는 정수 계수를 의미한다.

인자 의 '''차수'''(degree영어)는 다음과 같이 정의된다.

:.

즉, 인자를 구성하는 각 점에 부여된 정수 계수들의 총합이다.

인자의 계수가 모두 음수가 아닌 경우를 '''유효 인자'''라고 하며, 으로 표기한다.

닫힌 리만 면 위의 유리형 함수 에 대해 인자 는 다음과 같이 정의된다.

:

여기서 는 의 모든 영점과 극점으로 이루어진 집합이며, 계수 는 다음과 같이 주어진다.

: (가 위수 의 영점일 때)

: (가 위수 의 극일 때)

는 유한 집합이다. 이는 가 콤팩트하다는 것과 0이 아닌 정칙 함수의 영점 집합은 집적점을 갖지 않는다는 사실 (일치 정리)의 결과이다. 따라서 는 잘 정의(well-defined)된다. 이러한 형태의 인자를 '''주 인자'''라고 한다. 차가 주 인자인 두 인자는 '''선형 동치'''라고 한다.

주 인자의 차수는 항상 0이며, 인자의 차수는 선형 동치류에만 의존한다.

유리형 1-형식 의 인자 는 로 정의된다. 대역적인 유리형 1-형식의 인자를 '''표준 인자'''라고 하며, 보통 로 나타낸다. 임의의 두 유리형 1-형식은 선형 동치가 되므로, 표준 인자는 선형 동치의 차이를 제외하고 유일하게 결정된다.

는 다음 조건을 만족하는 '''C''' 위의 벡터 공간을 의미한다.

:

여기서 는 닫힌 리만 면 위의 유리형 함수체이다. 는 이 벡터 공간의 차원을 나타낸다.

점 에서 인자 의 계수 가 음수라면, 함수 는 점 에서 위수가 이상인 영점을 갖는다. 반대로, 가 양수라면 점 에서 위수가 이하인 극을 갖는다.

선형 동치인 두 인자에 부속된 벡터 공간은, 인자의 차이로부터 결정되는 대역적인 유리 함수 를 함수에 곱하는 연산에 의해 (상수배의 불확정성을 제외하고) 자연스럽게 동형이 된다.

리만 곡면 는 국소적으로 복소수 집합 '''C'''의 열린 부분 집합과 동상인 위상 공간이다. 또한, 이러한 열린 집합 사이에는 정칙인 변환 사상이 존재해야 한다. 정칙성 조건에 의해 '''C''' 위의 정칙 함수나 유리형 함수를 다루는 복소 해석학의 개념과 방법을 곡면 로 옮길 수 있다. 콤팩트 리만 곡면을 '''닫힌 리만 곡면'''이라고 한다.

닫힌 리만 곡면의 '''종수''' 는 간단히 말해 손잡이의 수이다. 예를 들어, 위 그림에 나타낸 닫힌 리만 곡면의 종수는 3이다. 좀 더 정확하게는, 종수는 1차 베치 수의 절반, 즉 복소 계수 1차 특이 호몰로지 군 H1(X, '''C''')의 '''C'''-차원의 절반으로 정의된다. 종수는 닫힌 리만 곡면을 위상 동형의 차이를 제외하고 분류 정리로 분류한다. 즉, 닫힌 리만 곡면이 위상 동형이라는 것과 종수가 같다는 것은 동치이다. 따라서 종수는 닫힌 리만 곡면의 기본적인 위상 불변량이다. 한편, 호지 이론은 의 종수와 위의 정칙 1형식이 이루는 공간의 ('''C'''-)차원이 일치함을 보여주므로, 종수는 리만 곡면의 복소 해석적인 정보를 가지고 있다고 할 수 있다.

리만-로흐 정리의 공식은 대수기하학에서 유사한 개념을 갖는다. 리만 곡면에 대응하는 것은 체 위의 비특이 대수 곡선 이다. 리만 곡면은 실수 다양체로서 2차원이지만, 복소다양체로서는 1차원이라는 점에서 용어의 차이(곡선 vs 곡면)가 발생한다. 리만 곡면의 콤팩트성은 대수 곡선이 완비라는 조건(사영적임과 동치)과 유사하게 다루어진다.

일반적인 체 위에는 특이(코)호몰로지 개념이 없으므로, 기하종수는 다음과 같이 정의된다.

:

즉, 이 값은 전역적으로 정의된 (대수적) 1-형식의 공간의 차원이다(쾨hler 미분 참조).

리만 곡면 위의 유리형 함수는 국소적으로 정칙 함수의 분수로 표현된다. 따라서 이들은 (대수다양체에서의) 정칙 함수의 분수로 국소적으로 표현된 유리 함수로 대체될 수 있다. 곡선 위의 유리 함수 ''f''에 대해 을 만족하는 함수들의 벡터 공간 차원을 라고 하면, 다음과 같은 공식이 성립한다.

:

그리고, deg ''D'' ≥ 2''g'' -1 일 때

:

가 성립한다.

여기서 는 대수적 폐체 위의 사영적 비특이 대수 곡선이다. 이 공식은 임의의 체 위의 사영 곡선에 대해서도 성립한다. 단, 인자의 차수는 기저체의 가능한 확장과 인자를 지지하는 점의 잉여체로부터 오는 중복도를 고려해야 한다.[16]

아르틴 환 위의 고유 곡선에 대해, 인자에 부수된 직선 묶음의 오일러 표수는 (근사적으로 정의된) 인자의 차수와 구조층 의 오일러 표수에 의해 주어진다.[17]

정리의 매끄러움에 대한 전제는 완화될 수 있다. 대수적 폐체 위의 (사영적인) 곡선으로, 모든 국소 환이 고렌슈타인 환인 경우, 위와 동일한 명제가 성립한다. 단, 위에서 정의한 기하종수는 다음과 같이 정의되는 산술 종수 로 대체해야 한다.

:[18]

(매끄러운 곡선에서는 기하 종수와 산술 종수가 일치한다.) 이 정리는 일반적인 특이점을 가진 곡선(또는 고차원 다양체)에 대해서도 성립한다.[19]

참조

[1]

문서

Griffith, Harris, p. 116, 117

[2]

문서

Stichtenoth p.22

[3]

문서

Mukai pp.295–297

[4]

Citation

Algebraic Geometry and Arithmetic Curves

Oxford University Press

[5]

Citation

Introduction to Grothendieck duality theory

Springer-Verlag

[6]

Citation

Generalized divisors on Gorenstein curves and a theorem of Noether

[7]

Citation

Riemann–Roch for singular varieties

http://www.numdam.or[...]

[8]

문서

Note the moduli of elliptic curves can be constructed independently, see https://arxiv.org/abs/0812.1803, and there is only one smooth curve of genus 0, , which can be found using deformation theory. See https://arxiv.org/abs/math/0507286

[9]

저널

Irreducibility of the space of curves of given genus

http://www.numdam.or[...]

[10]

Citation

Algebraic curves

http://www.math.lsa.[...]

Addison-Wesley

[11]

Citation

Lectures on Riemann Surfaces

Springer Nature

[12]

citation

Fourier analysis on number fields

Springer-Verlag

[13]

웹사이트

Manuscripts

http://www.rzuser.un[...]

[14]

문서

A. Borel and J.-P. Serre. Bull. Soc. Math. France 86 (1958), 97-136.

[15]

문서

SGA 6, Springer-Verlag (1971).

[16]

Citation

Algebraic Geometry and Arithmetic Curves

Oxford University Press

[17]

Citation

Introduction to Grothendieck duality theory

Springer-Verlag

[18]

Citation

Generalized divisors on Gorenstein curves and a theorem of Noether

http://projecteuclid[...]

[19]

Citation

Riemann-Roch for singular varieties

[20]

Citation

Algebraic curves

http://www.math.lsa.[...]

Addison-Wesley

[21]

서적

Algebraic Geometry

Springer

[22]

저널

Theorie der Abel'schen Functionen

http://resolver.sub.[...]

1857

[23]

저널

Ueber die Anzahl der willkurlichen Constanten in algebraischen Functionen

http://resolver.sub.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com