임나

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

임나(任那)는 3세기부터 6세기까지 한반도 남부에 존재했던 것으로 여겨지는 지역 또는 정치적 실체를 지칭하는 명칭이다. 이 명칭은 주로 일본, 한국, 중국의 역사서에 등장하며, 특히 일본의 《일본서기》에 200번 이상 언급되어 있다. 《일본서기》에서는 임나를 가라, 안라, 사기 등 10개국을 아우르는 총칭으로 사용하기도 한다. 임나에 대한 다양한 가설이 존재하며, 특히 일본 학계에서는 임나를 일본이 한반도 남부를 지배했던 '미마나'로 해석하려는 시도가 있었으나, 한국 학계에서는 이를 비판적으로 보고 있다. 임나일본부설은 왜국이 임나에 일본부를 설치하여 지배했다는 주장으로, 한국과 일본 간 역사 분쟁의 주요 쟁점 중 하나이다. 임나의 어원에 대해서는 여러 설이 있으며, 현재는 '주포' 마을의 지명에서 유래했다는 설이 유력하다.

더 읽어볼만한 페이지

- 가야 - 칠원군

칠원군은 경상남도 함안군 칠원면 일대에 있었던 옛 행정 구역으로, 삼한 시대에는 변진접도국, 가야 시대에는 칠포국으로 불렸으며, 신라, 고려, 조선 시대를 거쳐 1908년 함안군에 통합되었다. - 가야 - 고령가야

고령가야는 가야 소국과는 관련없이 신라 영역이었던 상주시 함창읍 일대에 고려 초 붙여진 이름으로, 신라 말 호족 세력이 가야를 참칭한 것에서 유래되었으며 고로왕, 마종왕, 이현왕 등의 왕이 있었다고 전해지나 실체에 대한 논쟁이 있다. - 한국의 역사적 지역 - 충청도

충청도는 충주와 청주의 이름을 따서 명명되었으며, 고려 시대부터 행정 구역과 명칭이 여러 번 변경되었고, 1896년 충청남북도 분리, 1989년 대전광역시 분리, 2012년 세종특별자치시 출범 등의 변화를 겪으며 대전, 천안, 청주 등을 주요 도시로 하는 지역이다. - 한국의 역사적 지역 - 영남 지방

영남 지방은 대한민국 남동부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥으로 둘러싸여 낙동강을 중심으로 농업이 발달했고, 남동 임해 및 영남 내륙 공업 지역 등 다양한 산업이 발달했으며, 오랜 역사와 문화유산을 간직하고 교통망과 국제 교류가 활발한 지역이다. - 고훈 시대 - 광개토대왕릉비

광개토대왕릉비는 414년에 고구려 장수왕이 아버지 광개토대왕의 업적을 기리기 위해 세운 비석으로, 고구려 역사와 광개토대왕의 업적을 기록하여 고구려사 연구에 중요한 사료로 평가받는다. - 고훈 시대 - 야마토 정권

야마토 정권은 4세기부터 6세기까지 일본 열도의 주요 지역을 지배한 세력을 지칭하는 용어이며, 학계 내에서 명칭 사용에 대한 논쟁이 지속되고 있는 가운데 고대 일본의 정치 체제와 지배 세력의 성격에 대한 다양한 해석을 포괄적으로 고찰한다.

| 임나 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 일본어 국명 | 任那 (みまな, 민나) |

| 한국어 국명 | 임나 |

| 중국어 국명 | 任那 (Rènnà, 런나) |

| 기타 표기 | 가라 (加羅), 가야 (加耶) |

| |

| |

| |

| 역사 | |

| 건국 시기 | 불명 |

| 멸망 시기 | 562년 |

| 이전 국가 | 변한 |

| 이후 국가 | 신라 |

| 역사적 사건 | "임나" 문자 최초 등장 (광개토왕비) (414년) 멸망 (562년) |

| 위치 | |

| 현재 위치 | 전라남도 |

| 언어 | |

| 공용어 추정 | 일본어?, 고대 한국어? |

2. 사료

임나에 대한 기록은 주로 일본, 한국, 중국의 역사서에 나타난다.

임나라는 명칭은 8세기 일본 문헌인 ''일본서기''에 200번 이상 사용되었다. 이보다 훨씬 앞선 5세기 중국 역사서인 ''송서''의 왜국에 관한 장에도 언급되어 있으며, 두 개의 한국 금석문 유물과 ''삼국사기''를 포함한 여러 한국 문헌에서도 사용되었다.

제2차 세계 대전 이후, 정치적인 이유로 임나 문제를 회피하는 경우가 많아졌지만,[12] 왜가 신라나 백제를 신민으로 삼았다는 등의 내용이 적혀 있는 광개토왕비의 위조설이 부정되고, 사료적 가치가 명확해진 점,[13] 또한 여러 개의 일본 고유의 전방후원분이 한반도 남부에서 발견되기 시작한 점 등으로 미루어, 최근 야마토 왕조 혹은 그와 깊은 관련을 가진 집단에 의한 영향력의 존재를 인정하는 다양한 견해가 발표되고 있다.

임나에 대한 기록은 『일본서기』(720년 성립)보다 오래된 아래의 사료들을 통해서도 확인 가능하다.

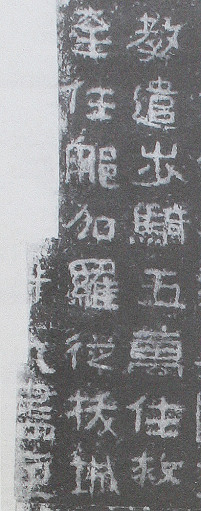

- 광개토왕비문(414년 건립): 영락 10년(400년) 조의 "임나가라"가 사료상 최초로 나타난다.

- 『송서』: "변진"이 사라지고, 438년 조에 "임나"가 보이며, 451년 조에 "임나, 가라"라고 두 나라가 병기된다. 그 후의 『남제서』도 병기를 답습하고 있다.

- 『양서』: "임나, 가라"로 표기를 바꾸어 병기한다.

- 『양직공도』백제조(525년 전후): 백제 남방의 여러 소국을 들고 있지만, 임나에 대한 기록은 없다.

- 『한원』(660년 성립) 신라조: "임나"가 보이며, 그 주석(649년 - 683년 성립)에 "신라의 고로의 이야기에 따르면, 가라와 임나는 신라에 멸망했지만, 그 옛 땅은 신라 국도의 남쪽 700~800리의 지점에 병존하고 있다."라고 기록되어 있다.

- 『통전』(801년 성립) 변방 1 신라 조: "가라"와 "임나 제국"의 이름이 있으며, 신라에 멸망당했다고 기록되어 있다. 『태평어람』(983년 성립), 『책부원귀』(1013년 성립)도 거의 동일하게 기술하고 있다.

2. 1. 일본서기

임나가 주로 등장하는 사료는 《일본서기》이다. 《일본서기》에서는 기원전 33년에 임나국의 소나갈질지(蘇那曷叱智)가 일본을 방문했다는 기사가 실려 있는데, 여기서 임나국의 위치를 축자국에서 2000리, 북쪽으로는 바다를 사이에 두고 신라의 서남쪽에 위치한 것으로 설명한다. 같은 기사의 주석에서 쓰누가아라시토와 임나의 어원, 신라와의 관계가 틀어진 경위 등을 전한다.[10]이후 오진 천황 때인 276년에 고구려, 백제, 신라와 함께 일본을 방문했다는 기사가 나타나는데, 당시의 한반도 관련 기사는 대거 이주갑인상하여 약 396년으로 보는 것이 일반적이다. 294년 기록에서는 전지왕의 사망과 구이신왕의 즉위 기사를 담는데, 여기서 《백제기》를 인용하며 목만치가 임나에 있다가 온 것으로 적는다.[10]

임나는 463년에 《일본서기》에 다시 등장한다. 이후 일본부(日本部)라는 것이 등장하여 임나일본부설의 논거로 사용되고, 임나 4현의 위치도 주목된다. 512년 전후로 탁기탄, 남가라, 탁순국이 신라의 침입을 받아 멸망하고, 이후 신라의 침입을 계속적으로 받다가 562년에 신라에 의해 완전히 멸망되었다고 기록되었다. 《일본서기》에 기록된 멸망 기사는 다음과 같다.[10]

긴메이 천황 23년(562년) 봄 정월에 신라가 임나관가를 공격하여 멸망시켰다. [어떤 책에서는 21년(559년)에 임나가 멸망하였다고 한다. 통틀어 말하면 임나인데, 개별적으로 말하면 가라국(加羅國), 안라국(安羅國), 사이기국(斯二岐國), 다라국(多羅國), 졸마국(卒麻國), 고차국(古嵯國), 자타국(子他國), 산반하국(散半下國), 걸손국(乞飡國), 임례국(稔禮國) 등 모두 열 나라이다.].

2. 2. 한국 사서

광개토대왕릉비에는 고구려군이 '임나가라'(任那加羅)까지 진격했다는 기록이 있다.[10] 삼국사기에는 강수(强首)가 임나가량(任那加良) 출신이라는 기록이 있고,[10] 창원 봉림사지 진경대사탑비에는 김유신의 선조인 흥무대왕이 임나 왕족이라는 기록이 있다.[15][16][17]일본서기의 임나 멸망 기사와 같은 해인 562년 삼국사기 신라본기, 사다함 열전에는 이사부와 사다함이 가야를 정벌한 기사가 다음과 같이 기록되어 있다.

진흥왕 23년(562) 9월에 가야(加耶)가 배반하였으므로 왕이 명하여 이사부(異斯夫)에게 토벌하게 하고, 사다함(斯多含)에게 그를 보좌하도록 하였다. 사다함이 5,000명의 기병(騎兵)을 거느리고 먼저 전단문(栴檀門)으로 달려 들어가 흰색 깃발을 세우니, 성 안의 사람들이 두려워 어찌할 바를 몰랐다. 이사부가 군사를 이끌고 다다르자, 일시에 모두 항복하였다.

2. 3. 중국 사서

왜5왕이 중국에 제수를 받을 때 왜왕과 더불어 관직명에 임나를 요구하고 수용되는 기록이 송서에 실려있다. 451년 송 문제는 왜왕 제(인교 천황에 비정)에게 "사지절 도독 왜·신라·'''임나'''·가라·진한·모한 육국 제군사"의 호를 수여했고, 478년 송 순제는 왜왕 무(유략 천황에 비정)에게 "사지절 도독 왜·신라·'''임나'''·가라·진한·모한 육국 제군사, 안동대장군, 왜왕"의 호를 수여했다.[14] 660년 편찬된 《한원》에는 가라임나가 신라에 멸망하여 그 땅이 나라의 남쪽 700~800리에 있다고 적혀있다.3. 가설

임나의 실체에 대해서는 여러 가설이 존재한다.

넓은 의미에서 임나는 《삼국지》에 등장하는 변한의 구야국(狗邪國)에 해당하는 금관가야를 중심으로 하는 가야 제국을 가리킨다는 견해가 있다. 일본서기에는 임나와 축자국(築紫國)의 거리가 이천여 리라고 기록되어 있는데, 축자국과 가야(김해) 지역의 거리가 대략 이천여 리라는 것이다.[58] 광개토대왕릉비에 나오는 '임나가라(任那加羅)'[59]라는 표현을 근거로 임나는 곧 가라(가야)라고 보기도 한다. 또한 봉림사진경대사보월능공탑비(鳳林寺眞鏡大師寶月凌空塔碑)[60]의 내용을 근거로 흥무대왕(김유신)을 임나 왕족이라 보고 금관가야가 곧 임나라고 판단한다. 혹은 임나를 대가야(합천)로 비정하기도 한다. 임나를 가야와 동일시하여 한반도 내에 위치했다고 보는 것은 임나일본부설의 핵심 논거로 사용되었다.

하지만 임나와 가야는 별개의 용어라는 주장도 있다. 어느 역사서에도 임나를 가라의 별칭이라 언급되어 있지 않다는 점, 임나가라의 가라는 나라(國)를 가리키는 일반명사일 가능성이 크다는 점, 봉림사진경대사보월능공탑비에 쓰인 심희의 일대기에 근거한 서로 다른 해석[61]이 존재한다는 점 등이 그 근거로 제시된다.

일본서기에서는 임나를 여러 나라를 합쳐 부르는 말로 사용하기도 하였다는 해석도 있다.[62] 일본서기가 임나의 멸망을 기록한 562년에 삼국사기에서는 가야가 신라를 배반하여 왕이 이사부로 하여금 토벌케 하였다고 기록하고 있어[63], 두 사건이 동일하다면 가야와 임나 모두 특정 지역의 국가 집단을 지칭하는 말로 사용되었으리라 추측할 수 있다.

일본 학자들은 ''일본서기''의 해석에 근거하여 임나가 진구 황후가 3세기에 정복한 시점부터 가야 연맹이 신라에 의해 6세기에 패배하고 병합될 때까지 존재했던 한반도에 위치한 일본 통치 국가라고 주장했다. 이는 일본의 사대 정책에 대한 우월성과 문화적 우월성을 상상하게 했으며, 일제강점기를 정당화하는 근거 중 하나로 사용되었다.[3] 스에마츠 야스카즈는 1949년에 미마나가 3세기부터 6세기까지 존재했던 한반도의 일본 식민지라고 제안했다. 그러나 이 이론은 1970년대 이후 고고학적 증거 부족, 당시 중앙 집권적인 일본 국가 부재(야요이 시대), ''일본서기'' 기록의 신빙성 문제 등으로 인해 인기가 감소했다. 2010년, 일본과 한국 정부가 후원하는 역사학자 공동 연구 그룹은 가야가 고대 일본에 의해 군사적으로 식민지화된 적이 없다는 데 동의했다.[5]

한국 학자들은 일본의 해석에 대해 민족주의적 식민 사학이라 비판하며 반박했다. 김춘길은 2005년 저서 ''한국사''에서 "미마나의 오류"라는 섹션에서 이 주제를 논의한다.

이 외에도 다양한 이론들이 존재한다.

- 김석형은 미마나가 한반도 (아마도 가야 연맹)의 정치적 실체였으며, 일본 열도에 식민지를 가지고 있었다고 주장했다.[6]

- 이노우에 히데오는 고대 일본의 와인들이 신석기 시대 무렵 한반도 지역에 정착했을 수 있으며, 미마나 국가는 그 집단의 거점이었다고 주장했다.

- 천관우는 이 사건들이 백제의 역사를 나타낸다고 주장했다. 그 버전에서 미마나는 백제 또는 가야와 싸웠던 그 국가의 제대로 이해되지 않은 일부를 지칭하는 것이다.

- 일부 학자들은 미마나라는 용어가 그 시대에 한반도에서 활동했던 일본 외교 사절을 지칭한다고 주장한다.

- 한영우는 야마토 일본이 가야 연맹에 철을 수출하기 위한 사무소를 설립했을 수 있다고 주장한다.[6]

미마나의 주제는 한일 관계에 영향을 미치는 논쟁 중 하나이다.[6]

제2차 세계 대전 이후, 정치적인 이유로 임나 문제를 회피하는 경우가 많아졌지만,[12] 광개토왕비의 위조설이 부정되고, 여러 개의 일본 고유의 전방후원분이 한반도 남부에서 발견되기 시작하면서, 야마토 왕조 혹은 깊은 관련을 가진 집단에 의한 영향력의 존재를 인정하는 다양한 견해가 발표되고 있다. 또한, 『수서』와 『송서』에서도 임나라는 용어를 찾아볼 수 있다.[14]

임나가 가리키는 영역에 대해서는 광의와 협의 두 가지 견해가 있다. 광의의 임나는 임나 제국의 범칭이다. 일본 사료에서는 임나와 가라를 구분하여 사용하며, 임나를 임나 제국의 범칭으로 사용하고 있다. 중국 및 조선 사료의 해석에서도 광의로는 임나 제국 전체를 총칭하는 설이 있다. 왜왕 무의 상표문에 나타나는 "임나·가라·진한·모한"에서 임나는 "협의의 임나" = 금관국(및 금관국을 중심으로 하는 제국), 가라는 "협의의 가라" = 대가라(및 대가라를 중심으로 하는 제국), 진한은 신라에 병합되지 않고 잔존해 있던 제국, 모한은 백제에 병합되지 않고 잔존해 있던 제국을 가리킨다. 『일본서기』에서는 이들을 총칭하여 임나라는 지명을 사용하고 있지만, 이들은 이후 점차 신라와 백제에 침식되어 갔기 때문에, 시기에 따라 임나의 범위는 단계적으로 좁아지고 있으며, 영역이 일정하지 않다.

다나카 토시아키는 조선·중국 사료에서는 임나를 가라 제국의 범칭으로 사용하는 일은 없고 금관국을 가리키는 것으로 결론짓고, 『일본서기』에서도 특정 국가를 가리키는 용법과 더불어, 총칭으로서의 용법이 인정되지만 그것은 『일본서기』에 고유한 특수한 용법이라고 주장했다.[24] 권주현은 임나는 특정 소국의 호칭이 아니라, 백제에도 신라에도 속하지 않았던 여러 소국의 총칭이며, 임나의 범위와 가라의 범위는 일치하지 않으며, 임나라는 호칭은 왜국과 고구려에 의한 타칭이라고 주장하고 있다.[25] 요시다 타카시는, 『일본서기』가 가라 제국을 총칭하여 임나라고 했다는 다나카 설이 일반화된 것을 비판하며, 『일본서기』의 임나의 용법은, "야마토"가 야마토국을 가리킴과 동시에 왜국 전체를 가리키는 것과 마찬가지로, 임나가라(금관국)를 가리킴과 동시에 임나가라를 중심으로 하는 정치적 영역 전체를 가리킨 것이라고 주장하고 있다.[19]

모리 키미아키에 따르면, 현재(2015년)는 임나는 백제나 신라와 같은 영역 전반이 아니라, 영역 내의 소국 금관국을 가리키는 경우가 많으며, 이러한 여러 소국으로 구성된 영역 전반을 가야라고 칭한다는 학설이 유력시되고 있다고 한다.[26]

3. 1. 구야국 설

任那일본어는 좁은 의미로 금관국(현재의 경상남도 김해시)을 가리킨다는 설이 있다.[54] 다나카 도시아키[55]와 구마가이 기미오[56]는 『일본서기』 게이타이 천황 23년 4월 조에 임나를 구성하는 4개의 읍 중 하나로 '금관촌' 혹은 '수나라'가 등장하는 점에서, "금관"이라는 국명은 원래 그 나라의 중심지였던 읍의 이름에서 유래했다고 주장한다. 이들은 본래 "임나"라고 불리는 읍에 중심지가 있었으나, 400년경 광개토대왕에 의한 침공으로 인해 본래의 중심지였던 "임나"를 잃고 금관으로 중심지를 옮기면서 국명도 "금관"으로 변경되었지만, 일본 측에서는 여전히 옛 이름인 "임나"를 사용했다고 설명한다.[57]한국과 중국의 사료를 해석할 때 이 용법이 많이 사용되지만, 『일본서기』에서는 532년에 금관국이 신라에 정복된 후에도 그 외 지역은 여전히 임나라고 불렸기 때문에 『일본서기』에서의 용법은 후술할 넓은 의미의 임나에 해당한다.

3. 2. 가야제국 설

任那일본어는 넓은 의미로 삼국지에 등장하는 변한의 정치체인 구야국(狗邪國)에 해당하는 금관가야를 중심으로 하는 가야 제국을 가리키는 말로 보기도 한다. 일본서기에는 임나와 축자국(築紫國)의 거리가 이천여 리라 하였는데, 축자국과 가야(김해) 지역의 거리가 대략 이천여 리라는 것이다.[58] 광개토대왕릉비에 나오는 '임나가라(任那加羅)'[59]라는 표현을 근거로 임나는 곧 가라(가야)라고 보기도 한다. 또한 봉림사진경대사보월능공탑비(鳳林寺眞鏡大師寶月凌空塔碑)[60]의 내용을 근거로 흥무대왕(김유신)을 임나 왕족이라 보고 금관가야가 곧 임나라고 판단한다. 혹은 임나를 대가야(합천)로 비정하기도 한다. 임나를 가야와 동일시하여 한반도 내에 위치했다고 보는 것은 임나일본부설의 핵심 논거로 사용되었다.하지만 임나와 가야는 별개의 용어라는 주장도 있다. 어느 역사서에도 임나를 가라의 별칭이라 언급되어 있지 않다는 점에서, 임나가라의 가라는 나라(國)를 가리키는 일반명사일 가능성이 크다는 주장이다. 봉림사진경대사보월능공탑비에 쓰인 심희의 일대기에 근거한 서로 다른 해석[61]도 존재한다.

일본서기에서는 임나를 여러 나라를 합쳐 부르는 말로 사용하기도 하였다는 해석도 있다.[62] 공교롭게도 일본서기가 임나의 멸망을 기록한 562년에 삼국사기에서는 가야가 신라를 배반하여 왕이 이사부로 하여금 토벌케 하였다고 기록한다.[63] 만약 두 사건이 동일하다면 가야와 임나 모두 특정 지역의 국가 집단을 지칭하는 말로 사용되었으리라 추측할 수 있다.

4. 임나일본부

임나일본부설은 일본 학계에서 주장하는 설로, 왜국이 한반도 남부에 진출하여 임나에 일본부를 설치하고 지배했다는 주장이다. 영산강 유역 등 한반도 남부에서 발견된 5~6세기 전방후원분(장고분)과 더불어 발굴된 왜계 특징들(하니와, 주칠된 석실, 비취 곡옥) 등을 고고학적 근거로 제시한다.[67][68]

요시다 타카시(吉田孝)는 "임나"는 고구려, 신라에 대항하기 위해 백제와 왜국(야마토 왕권)이 결합한 임나가라(금관국)를 중심으로 한 소국 연합이며, 가야 지역과 일치하지 않는다고 주장했다. 또한 왜국이 설치한 군사 외교 기관을 후대에 "임나일본부"라고 불렀으며, 백제에 할양된 4현은 왜인이 이주한 지역이었고, 532년 임나가라가 멸망한 후에는 안라로 군사 기관을 옮겼으나, 562년 대가야의 멸망으로 거점을 잃었다고 주장했다.[69]

한국에서는 한반도 남부에 왜인이 있었더라도 그들이 통치권을 가지고 호족으로서 군림했다고 보지는 않는다. 한반도 서남부에서는 마한의 독자적 묘제가 발달하였으며, 전방후원분이 한 세대에만 걸쳐 끝나는 것을 두고 이와이의 난 등으로 인해 대피한 북규슈 유력자의 묘라고 해석하기도 한다.[71]

일본 학자들은 ''일본서기''를 근거로 미마나가 진구 황후가 3세기에 정복한 시점부터 가야 연맹이 신라에 의해 6세기에 패배하고 병합될 때까지 한반도에 위치한 일본 통치 국가라고 주장했다. 이는 일본의 사대 정책에 대한 우월성과 문화적 우월성을 상상하게 했으며, 일제강점기를 정당화하는 근거 중 하나였다.[3] 스에마츠 야스카즈는 임나를 3세기부터 6세기까지 존재한 일본 식민지로 보았다. 그러나 1970년대 이후 고고학적 증거 부족, 야요이 시대 일본의 중앙 집권 국가 부재 등의 이유로 이 이론은 인기가 감소했다. 2010년, 한일 역사학자 공동 연구 그룹은 가야가 일본에 의해 군사적으로 식민지화된 적이 없다는 데 동의했다.[5]

제2차 세계 대전 이후, 정치적인 이유로 임나 문제를 회피하는 경우가 많았지만,[12] 광개토왕비 위조설 부정, 전방후원분 발견 등으로 야마토 왕조의 영향력을 인정하는 견해가 발표되고 있다.

4. 1. 전방후원분

일본 학계에서는 영산강 유역 등 한반도 남부에서 발견된 5~6세기 전방후원분(장고분)과 하니와, 주칠된 석실, 비취 곡옥 등의 왜계 유물을 근거로, 왜국이 한반도 남부에 진출하여 임나를 지배했다고 주장한다.[67][68] 이 무덤의 피장자들은 야마토 정권에 복속된 지방 호족으로 해석된다. 요시다 타카시(吉田孝)는 "임나"가 백제와 왜국이 결합한 소국 연합이며, 왜국이 설치한 군사 외교 기관을 "임나일본부"라 불렀다고 주장했다.[69]반면 한국 학계에서는 한반도 서남부에서 마한의 독자적 묘제가 발달했으며, 전방후원분이 한 세대에만 걸쳐 나타나는 것을 이와이의 난 등으로 피난 온 북규슈 유력자의 무덤으로 해석하기도 한다.[71]

1983년 강인구(영남대학교)는 경상남도 송학동 1호분을 전방후원분으로 발표했으나,[30] 이후 한국 연구자들은 3기의 원분이 겹쳐진 것이라는 견해를 제시했다.[31] 그러나 송학동 1호분이 일본의 흔적을 지우기 위해 변조되었다는 의혹도 제기된다.[32][33]

현재까지 전라남도에 11기, 전라북도에 2기의 전방후원분이 확인되었다.[34][35][36] 이들은 5세기 후반부터 6세기 중반에 걸쳐 극히 제한된 시기에 조성되었으며, 원통 하니와나 남도산 조개 제품, 붉은 칠을 한 석실 등 왜계 유물을 동반한다.[34]

비취제 곡옥은 신라, 백제, 임나 지역에서 대량으로 출토되는데, 한반도에는 비취 원산지가 없고 일본 이토이가와 주변에서만 공방이 발견된다는 점,[37] 화학 조성 검사 결과 한반도 출토 곡옥이 이토이가와 주변 유적의 것과 동일하다는 점[38]에서 일본으로부터의 수출품으로 밝혀졌다.

2010년 한일 공동 조사팀은 한반도 남부와 가야가 고대 일본의 식민지가 아니었지만, 일본인이 6세기에 활동을 시작했다고 발표했다.[39]

조선학회 편 『전방후원분과 고대일조 관계』(2002년)에서 니시타니 마사는 영산강 유역에 왜인계 백제 관료가 존재했다고 주장했고, 야마오 사치히사는 왜인 유력자가 백제로 이주하여 백제 여성과의 사이에서 낳은 2세가 외교 사절이 된 예를 들며 왜인계 백제 관료의 존재를 주장했다. 다나카 토시아키는 왜와 관계가 깊고 백제와 거리를 유지했던 특정 수장층의 무덤이라고 주장한다.

키토 기요아키는 일본 열도의 "왜"에서 파견된 관인으로 구성된 "임나왜부"와 "임나부기등"이 협의 기관을 가지고 있었다고 지적한다. 6세기 초 가라 제국은 사기층(가야 제국의 정치 수장)이 분해되어 정치적 자립을 강화하고 있었지만, 통일체를 만들지 못하고 외교 중심의 협의체에 머물렀으며, 이 협의체에 "임나왜부"가 참가했다. 5세기 이전에는 한반도 남부를 포함한 지역의 정치 세력을 "왜"라고 했지만, 5세기 말과 6세기 초에 걸쳐 한반도의 "왜"는 쇠퇴하여 일본 열도로 철수했고, 6세기 전반에는 모국(한반도)에 관인을 파견했다.[48] 그는 3세기 후반의 『위지』 한전・왜인전과 5세기 전반의 『후한서』는 "왜는 한반도 남부의 구야한국을 포함하고 있으며, 그것이 변진과 접해 있다"라는 것이 3세기부터 5세기의 중국인의 인식이었음이 틀림없다고 본다.[48]

4. 2. 임나일본부 관련 한일 역사 분쟁

일본 학계는 왜국이 한반도 남부에 진출하여 임나를 영토로 삼았다고 주장한다. 영산강 유역 등에서 발견된 전방후원분(장고분)과 하니와, 주칠된 석실, 비취 곡옥 등의 왜계 유물을 근거로 제시한다.[67][68] 요시다 타카시(吉田孝)는 "임나"가 백제와 왜국이 고구려, 신라에 대항하기 위해 결합한 소국 연합이며, 군사 외교 기관인 "임나일본부"를 통해 왜국이 영향력을 행사했다고 주장한다.[69]한국 학계는 한반도 남부에 왜인이 존재했더라도 통치권을 행사했다고 보지 않는다. 전방후원분이 한 세대에만 나타나는 것을 이와이의 난 등으로 피난 온 북규슈 유력자의 무덤으로 해석하기도 한다.[71]

일본 학자들은 ''일본서기''를 근거로 진구 황후가 3세기에 가야 연맹을 정복하고 임나일본부를 설치하여 6세기까지 통치했다고 주장한다. 이는 일본의 사대 정책에 대한 우월감을 드러내고, 일제강점기를 정당화하는 근거로 활용되었다.[3] 스에마츠 야스카즈는 임나를 3세기부터 6세기까지 존재한 일본 식민지로 보았다. 그러나 1970년대 이후 고고학적 증거 부족, 야요이 시대 일본의 중앙 집권 국가 부재 등의 이유로 이 이론은 인기가 감소했다. 2010년 한일 역사학자 공동 연구 그룹은 가야가 일본에 의해 군사적으로 식민지화되지 않았다는 데 동의했다.[5]

한국 학자들은 일본의 주장을 민족주의적 식민 사학으로 비판하며, 고고학적 증거 부족을 지적한다. 김춘길은 "미마나의 오류"를 언급하며 비판한다.

여러 이론들이 제시되었는데, 북한 학자 김석형은 분국론을 통해 임나가 일본 열도에 식민지를 가졌다고 주장했다.[6] 이노우에 히데오는 신석기 시대부터 한반도에 정착한 왜인들이 미마나 국가를 형성했다고 주장했다. 천관우는 백제 관련 사건으로 해석했다. 최근에는 미마나가 일본 외교 사절을 지칭한다는 타협적 이론도 제시된다. 한영우는 야마토 일본이 철 수출을 위한 사무소를 설립했을 가능성을 제기했다.[6]

임나일본부 문제는 한일 관계에 영향을 미치는 논쟁 중 하나이다.[6] 제2차 세계 대전 이후 정치적 이유로 임나 문제를 회피하는 경향이 있었으나,[12] 광개토왕비 위조설 부정, 전방후원분 발견 등으로 야마토 왕조의 영향력을 인정하는 견해가 발표되고 있다.

김현구는 한국 학계가 『일본서기』를 인용하면서도 임나일본부 설을 거부하는 것은 이중 기준이라고 비판한다.[47] 2015년 대한민국 국회는 일본 역사 교과서의 임나 기술을 규탄하는 결의안을 채택했다.[53]

5. 어원과 명칭

'임나'(任那|임나중국어)는 8세기 일본 문헌인 ''일본서기''에 200번 이상 사용된 명칭이다. 이보다 훨씬 앞선 5세기 중국 역사서인 ''송서''의 왜국 관련 기록에도 언급되어 있으며, 두 개의 한국 금석문 유물과 ''삼국사기''를 포함한 여러 한국 문헌에서도 사용되었다.

다음은 『일본서기』(720년 성립)보다 오래된 기록들이다.

- 『삼국지』 위서 동이전 변진조의 "미오야마"가 임나의 전신이라는 설이 있다.

- 광개토왕비문(414년 건립): 영락 10년(400년) 조의 "임나가라"가 사료상 최초로 나타난다.

- 『송서』에서는 "변진"이 사라지고, 438년 조에 "임나"가 보이며, 451년 조에 "임나, 가라"라고 두 나라가 병기된다. 그 후의 『남제서』도 병기를 답습하고 있다.

- 『양서』는 "임나, 가라"로 표기를 바꾸어 병기한다.

- 525년 전후의 상황을 기록한 『양직공도』 백제조는, 백제 남방의 여러 소국을 들고 있지만, 이미 임나의 기재는 없다.

- 『한원』(660년 성립) 신라조에 "임나"가 보이며, 그 주석(649년 - 683년 성립)에 "신라의 고로의 이야기에 따르면, 가라와 임나는 신라에 멸망했지만, 그 옛 땅은 신라 국도의 남쪽 700~800리의 지점에 병존하고 있다."라고 기록되어 있다.

- 『통전』(801년 성립) 변방 1 신라 조에 "가라"와 "임나 제국"의 이름이 있으며, 신라에 멸망당했다고 기록되어 있다. 『태평어람』(983년 성립), 『책부원귀』(1013년 성립)도 거의 동일하게 기술하고 있다.

또한, 송서 왜국전에 따르면, 451년에 송조의 문제는 왜왕 제(인교 천황에 비정)에게 "사지절 도독 왜·신라·'''임나'''·가라·진한·모한 육국 제군사"의 호를 수여했다. 478년에, 송조의 순제는 왜왕 무(유랴쿠 천황에 비정)에게 "사지절 도독 왜·신라·'''임나'''·가라·진한·모한 육국 제군사, 안동대장군, 왜왕"의 호를 수여했다.

5. 1. 임나의 어원

일본서기에 따르면, 제11대 스이닌 천황 시대에 대가라국의 왕자 쓰누가아라시토가 일본을 방문했다가 귀국할 때, 선대 스진 천황의 이름(휘)인 "미마키이리히코"에서 "미마나"(弥摩那, 彌摩那)를 따서 국명으로 삼도록 했다는 기록이 있다.[18]5. 2. 임나의 다양한 명칭

임나(任那)는 8세기 일본 문헌인 ''일본서기''에 200번 이상 사용된 명칭이다. 이보다 앞선 5세기 중국 역사서인 ''송서''의 왜국 관련 기록에도 나타나며, 두 개의 한국 금석문 유물과 ''삼국사기''를 포함한 여러 한국 문헌에서도 사용되었다.임나의 어원에 관해서는 『삼국유사』에 수록된 『가락국기』에 보이는 수로왕의 왕비가 처음으로 배를 타고 도착한 장소인 "주포" 마을의 조선어 훈독(nim-nae)을 전사한 것이라는 아야카이 후사노신의 설이 일본 학계에서 주류를 차지한다.[18] 또한 일본어 호칭인 "미마나"는 "nim-na"라는 어형이 일본어의 음절 구조에 맞춰 개음절화(음절 말 자음에 모음이 부가되는 것. 이 경우에는 m→ma)된 후, 역행 동화(후속음의 영향을 받아 앞부분의 음이 변화하는 것)에 의해 어두 자음의 n이 m화된 결과 성립한 것으로 추정된다.

일본서기에 따르면, 제11대 스이닌 천황 시대에 대가라국의 왕자 쓰누가아라시토가 일본을 방문했다가 귀국할 때 선대 스진 천황의 휘(미마키이리히코)인 "미마나"(임나, 弥摩那, 彌摩那)를 국명으로 삼도록 조서를 내렸다는 기술이 있다.

『신찬성씨록(815년)』은 임나에 연관된 10개의 씨족과 그 조상을 기록하고 있는데, "임나(任那)" 외에도 "미마나(彌麻奈)", "산간묘(三間名)", "고간묘(御間名)"로 표기하고 있다. 산간묘공의 기사에는 고간기이리히코 천황(스진 천황)의 "고간(御間)"에서 유래한 국호라는 명명 설화가 있다.

6. 정치적 문제

임나 문제는 역사 해석을 넘어 정치적 문제로 비화되기도 한다. 2015년 대한민국 국회는 일본 역사 교과서의 임나 관련 기술을 규탄하는 "아베 정부의 독도 영유권 침탈과 고대사 왜곡에 대한 규탄 결의안"을 채택하기도 했다.[53]

참조

[1]

웹사이트

2010年韓日歷史共同研究

https://chinese.join[...]

2010-09-04

[2]

웹사이트

Summary of the report on the second Japan-Korea joint historical research project

http://www.47news.jp[...]

2015-11-01

[3]

서적

Diplomacy and ideology in Japanese-Korean relations from the fifteenth to the eighteenth Century

https://www.worldcat[...]

2016

[4]

문서

Maher, 40.

[5]

뉴스

History gap still hard to bridge

Yomiuri Shimbun

2010-03-25

[6]

서적

"'History Wars' and Reconciliation in Japan and Korea. The Roles of Historians, Artists and Activists"

https://books.google[...]

Palgrave Macmillan US

2016

[7]

간행물

RECONSTRUCTING THE LANGUAGE MAP OF PREHISTORICAL NORTHEAST ASIA

2010

[8]

간행물

From Koguryo to Tamna: Slowly riding to the South with speakers of Proto-Korean

2013

[9]

문서

全羅南道

[10]

문서

『通典』辺防

[11]

간행물

朝鮮半島出土弥生系土器から復元する日韓交渉 : 勒島遺跡・原ノ辻遺跡出土事例を中心に

https://doi.org/10.1[...]

東京大学大学院人文社会系研究科・文学部考古学研究室

[12]

서적

日本の誕生

岩波書店

[13]

문서

従来、日本軍による改竄の可能性があるとされてきたが、2006年4月に中国社会科学院の徐建新により、1881年に作成された現存最古の拓本と酒匂本とが完全に一致していることが発表された。

[14]

인용

太祖元嘉二年,讚又遣司馬曹達奉表獻方物。讚死,弟珍立,遣使貢獻。自稱使持節,都督倭百濟新羅任那秦韓慕韓六國諸軍事,安東大將軍,倭國王。表求除正,詔除安東將軍,倭國王。珍又求除正倭隋等十三人平西,征虜,冠軍,輔國將軍號,詔並聽。…世祖大明六年,詔曰:「倭王世子興,奕世載忠,作藩外海,稟化寧境,恭修貢職。新嗣邊業,宜授爵號,可安東將軍,倭國王。」興死,弟武立,自稱使持節,都督倭百濟新羅任那加羅秦韓慕韓七國諸軍事,安東大將軍,倭國王。

[15]

웹사이트

신라진경대사탑비명(新羅眞鏡大師塔碑銘)

http://kostma.korea.[...]

[16]

웹사이트

新羅 中代 新金氏의 登場과 그 背景

http://www.dbpia.co.[...]

[17]

웹사이트

한국학도서관 한국학전자도서관

http://lib.aks.ac.kr[...]

[18]

서적

日本書紀朝鮮地名考

国書刊行会

1987-03-01

[19]

서적

日本の誕生

岩波書店

[20]

간행물

高句麗の「任那加羅」侵攻をめぐる問題

https://iss.ndl.go.j[...]

古代武器研究会

[21]

서적

"東夷の小帝国"論と「任那」問題

同成社

[22]

서적

"東夷の小帝国"論と「任那」問題

同成社

[23]

문서

山尾幸久は、倭王武の上表文中にでてくる「秦韓」とは辰韓12国のうちの優中国(現在の慶尚北道蔚珍郡)のことであるとする。

[24]

서적

大加耶連盟の興亡と「任那」 加耶琴だけが残った

吉川弘文館

[25]

간행물

「加耶」の概念とその範囲(下)

https://iss.ndl.go.j[...]

国学院大学出版部

[26]

뉴스

毎日新聞

2015-08-11

[27]

인용

冬十二月,百濟遣使貢調。別表請任那國上哆唎・下哆唎・娑陀・牟婁、四縣。

[28]

서적

日本書紀研究

塙書房

2020

[29]

서적

日本医学史研究余話

https://books.google[...]

科学書院

1981-10-01

[30]

서적

韓国の古代遺跡〈2〉百済・伽耶篇

中央公論新社

1989-02-01

[31]

서적

固城松鶴洞古墳群 : 第1號墳 發掘調査報告書

https://iss.ndl.go.j[...]

東亞大學校博物館

[32]

뉴스

ヤマトの痕跡を消せ! 前方後円墳まで「整形」

http://ironna.jp/art[...]

産経デジタル

2014-01

[33]

뉴스

ヤマトの痕跡を消せ! 前方後円墳まで「整形」

http://ironna.jp/art[...]

産経デジタル

2014-01

[34]

뉴스

韓国全羅道地方の前方後円墳調査

https://www2.kokugak[...]

國學院大學

2003-09-17

[35]

뉴스

「韓国の前方後円墳は倭人の墳墓」

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2007-11-18

[36]

뉴스

일본식 닮은 영산강가 5~6세기 고분

http://www.hani.co.k[...]

2001-09-06

[37]

서적

韓国古代における翡翠製勾玉の消長

[38]

서적

日韓硬玉製勾玉の自然科学的分析

朝鮮学会

1997-01

[39]

기타

韩日“共同研究历史”分歧大

https://qnck.cyol.co[...]

[40]

서적

日本の誕生

岩波書店

[41]

뉴스

新民族主義史学における古代史の展開

http://yayoi.senri.e[...]

学校法人千里国際学園

2006

[42]

뉴스

国史編纂委員会「近代以前は植民史観、近現代は理念偏向相変わらず」

https://japanese.joi[...]

2011-04-11

[43]

서적

古代朝日関係史―大和政権と任那

勁草書房

1969-10-01

[44]

서적

古代の日朝関係

塙書房

1989-08-24

[45]

서적

古代朝鮮

講談社

[46]

서적

任那日本府と倭

東出版

1973-01-01

[47]

서적

日本のイメージ

中央公論新社

1998-10

[48]

서적

日本古代国家の形成と東アジア

校倉書房

1976-01-01

[49]

서적

古代朝鮮諸国と倭国

雄山閣

[50]

문서

岩波文庫「日本書紀」四(1995年、2000年第七版)

[51]

서적

日本の誕生

岩波書店

[52]

문서

『新撰姓氏録』諸蕃条

[53]

뉴스

韓国国会、日本糾弾決議案採択…「歴史歪曲・領土侵奪は極めて遺憾」

https://japanese.joi[...]

2015-04-10

[54]

서적

日本の誕生

https://archive.org/[...]

岩波書店

[55]

저널

高句麗の「任那加羅」侵攻をめぐる問題

https://iss.ndl.go.j[...]

古代武器研究会

[56]

서적

"東夷の小帝国"論と「任那」問題

同成社

[57]

서적

"東夷の小帝国"論と「任那」問題

同成社

[58]

문서

《일본서기》 숭신천황(崇神天皇) 65년(기원전 33년) 7월, 任那者去筑紫國二千餘里北阻海以在鷄林之西南.

[59]

문서

『광개토대왕릉비』에 "뒤를 급히 쫓아 임나가라(任那加羅) 종발성에 이르니 성을 곧 되찾았다.(背急追至任那加羅從拔城城卽歸服)"는 내용이 나온다.

[60]

문서

출전 :『譯註 韓國古代金石文』Ⅲ(1992)

[61]

문서

'''원문:''' 大師諱審希俗姓新金氏其先任那王族草拔聖枝每苦隣兵投於我國遠祖興武大王

[62]

문서

《일본서기》

[63]

문서

《삼국사기》

[64]

웹인용

“임나(任那)는 가야가 아니라 대마도였다”

http://www.gnnews.co[...]

2024-07-19

[65]

서적 인용

任那國과對馬島

https://books.google[...]

亞世亞文化社

1987

[66]

저널

The Theory of 'Imna-Daemado' and the Inverted Colonialism

https://kiss.kstudy.[...]

2019-01-31

[67]

서적

日本の誕生

https://archive.org/[...]

岩波書店

[68]

뉴스

韓国全羅道地方の前方後円墳調査

https://www2.kokugak[...]

國學院大學

2003-09-17

[69]

서적

日本の誕生

https://archive.org/[...]

岩波書店

[70]

서적

日本古代国家の形成と東アジア

校倉書房

1976-01-01

[71]

서적

전라도 천년사

전북연구원

2022-12-30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com