허균

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

허균은 조선 시대의 문신이자 작가로, 1569년에 태어나 1618년에 사망했다. 그는 양반 가문 출신으로, 다양한 학문을 섭렵하고 사회 개혁을 시도했다. 허균은 한국 최초의 한글 소설인 《홍길동전》을 저술했으며, 《도문대작》, 《성소부부고》 등 다양한 저술 활동을 펼쳤다. 그는 만민평등과 신분 차별 철폐를 주장했으나, 당쟁에 휘말려 역모로 몰려 처형되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 공주목사 - 최립

조선 중기의 문신이자 문장가인 최립은 1561년 문과에 장원급제하여 벼슬길에 올랐고, 뛰어난 문장과 외교적 역량으로 임진왜란 당시 명나라와의 외교 문서 작성에 기여했으며, 당대 문인들과 교류하며 이름을 떨쳤으나 당쟁 속에서 비판을 받기도 하고 사후 엇갈린 평가를 받았다. - 조선의 공주목사 - 허욱 (1548년)

허욱은 조선 중기 문신으로, 문과 급제 후 공주목사, 충청도관찰사 등을 역임하며 임진왜란 때 공을 세웠고, 이조판서, 우의정, 좌의정 등 요직을 거쳤으나 광해군 즉위 후 탄핵받아 유배지에서 생을 마감한 뒤 관직이 복구되고 청백리에 녹선되었다. - 한국의 수필가 - 유길준

유길준은 조선 후기 개화 사상가이자 정치가, 언론인으로, 서구 문물을 접한 후 갑신정변 연루, 갑오개혁 참여, 아관파천 이후 망명, 애국계몽운동 전개 등 파란만장한 삶을 살았으나, 근대화에 기여했음에도 친일 행적에 대한 비판도 있는 인물이다. - 한국의 수필가 - 김춘택

김춘택은 조선 숙종 때의 문신으로 인경왕후의 친정 조카이며, 인현왕후 복위 추진, 장희재 처를 이용한 남인 제거 등에 기여했으나 간통 및 영조 관련 소문으로 비판받아 유배되었고 고종 때 복권되었다. - 대북 - 이이첨

이이첨은 조선 중기 문신으로, 광해군 시대 대북파의 영수로서 임진왜란 때 공을 세워 선조의 총애를 받았고 광해군을 지지하여 권력을 잡았으나, 잔혹한 정치 행위로 인조반정 후 역적으로 몰려 참수당했으며, 그의 정치적 행보와 인물 평가는 현재까지도 다양하게 해석된다. - 대북 - 이산해

이산해는 조선 중기 문신이자 정치가로, 뛰어난 문장과 서화 실력으로 이름을 알렸으며 동인으로 활동, 서인과의 당쟁 속에서 북인의 중심 인물로 활동하며 정치적 영향력을 행사했으나 임진왜란 초기 정국 운영에 대한 비판과 함께 사후 평가가 엇갈리는 인물이다.

| 허균 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 출생일 | 1569년 |

| 출생지 | 강원도 강릉 |

| 사망일 | 1618년 |

| 사망지 | 조선 |

| 직업 | 문인 정치인 사상가 소설가 |

| 종교 | 기독교 |

| 아버지 | 허엽 |

| 가족 | 허성 (형) 허봉 (형) 허난설헌 (누나) |

| 대표작 | 홍길동전 |

| 관직 | |

| 작위 | 조선 좌참찬 |

| 임기 | 1605년 ~ 1606년 |

| 양반 정보 | |

| 본관 | 양천 |

2. 생애

허균은 1569년(선조 3년) 강릉 초당동에서 태어나 1618년에 사망했다. 임진왜란 당시 의병을 일으킨 공로로 선무원종공신 1등에 녹훈되었고, 1594년 문과에 급제, 1597년 중시문과에 급제하여 공주 목사를 지냈으나 탄핵과 유배를 반복했다.[1] 1614년 위성원종공신 2등에 책록, 정헌대부 의정부좌참찬 겸 예조판서까지 올랐다.

광해군 때 대북의 실세로 활동하며 1617년 인목대비 폐모론에 적극 가담했으나, 신분제도와 서얼 차별에 반대하여 혁명을 계획하다 기준격의 밀고로 능지처참되었다. 시류에 영합하지 않고 불교를 신봉하는 등 논란을 일으키기도 했다.

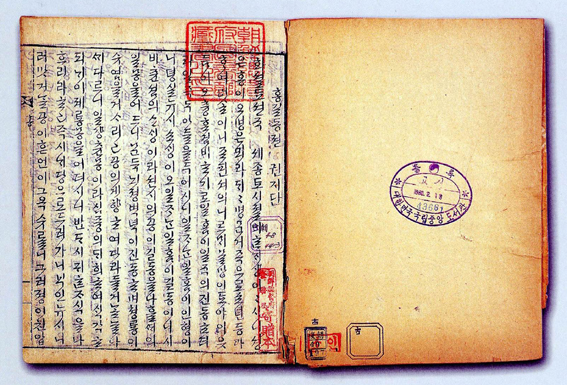

그의 문집은 조선 왕조에서 인멸될 뻔했으나, 외손자 이필진에게 전해져 후대에 전해졌다. 《홍길동전》과 《성소부부고》 등을 남겼으며, 특히 《홍길동전》은 유몽인의 기록을 통해 그의 작품으로 알려졌다. 당색으로는 동인에서 시작하여 북인, 대북으로 활동했다. 이달과 류성룡에게 배웠으며, 김효원의 동인에 속했다.

주자학을 비판하고 양명학의 “지행합일”을 칭찬했으며, 서자에 대한 차별 철폐를 주장하며 서얼(庶孽)당과 교류했다. 1610년경 명나라에 사신으로 갔을 때 세례를 받아 조선 최초의 기독교인이 되었다는 설이 있으며, 당시 금서였던 천주교 관련 서적을 포함하여 4000권이 넘는 책을 구입하기도 했다.

1618년 반란 계획의 주모자로 몰려 능지처참되었다.

2. 1. 출생과 가계 배경

허균은 1569년(선조 3년) 음력 11월 3일 강릉 초당동에서 태어났다. 아버지는 군수와 동지중추부사를 지낸 초당(草堂) 허엽(許曄)이고, 어머니는 강릉 김씨로 예조참판 김광철(金光轍)의 딸이다. 허균은 삼남 삼녀 중 막내였다. 이복형으로 임진왜란 직전 일본 통신사의 서장관으로 일본에 다녀온 허성(許筬)이 있고, 이복 누나로 우성전의 처가 있었다. 동복 누나와 형으로는 각각 난설헌(蘭雪軒) 허초희와 허봉이 있다.[1]

아버지 허엽은 사림파의 일원으로, 서경덕과 이황의 문하에서 수학하였다. 경상도 관찰사를 지냈고 동인의 영수였던 허엽은 강릉의 맑은 물로 초당 두부를 만들어 유명해졌으나, 관료로서 장사한다는 탄핵을 받기도 했다. 허엽은 동인을 창당한 주요 인물 중 한 명으로, 훗날 허균은 동인에서 분리된 북인의 강경파인 대북에서 활동했다.[1]

허균이 12세 되던 1580년(선조 13년)에 아버지 허엽이 상주의 객관에서 별세하였다. 허균은 둘째 형의 친구인 이달에게서 학문을 배우다가 후에 류성룡에게 배웠다. 서자 출신으로 출세가 어려웠던 이달의 처지에 공감한 허균은 『홍길동전』을 짓기도 했다.[1]

양천 허씨(陽川許氏)는 고려 개국 공신 허선문(許宣文)의 후손이며, 고려 말기 재상 허공(許珙) 등 조선에서도 많은 인재를 배출한 명문가였다. 같은 시대, 같은 집안 출신 인물로는 의학자 허준(許浚)이 있다. 아버지 허엽(許曄)은 석학으로 명성이 높았으며, 29세에 문과에 급제하여 부제학으로 왕의 측근이 되었다. 또한 동인(東人) (개혁파 관료)의 영수로서 인망을 얻었으나 참언으로 파면되었다가 복직했으나 경상북도 상주시에서 객사하였다.[1]

허균의 형제들 또한 관직에 진출하였는데, 허성(許筬)과 허봉(許篈) 두 형은 장관급 관료로 활동했으며, 허성은 일본에 간 적도 있다. 누이 허난설헌(許蘭雪軒)은 9세에 시를 짓기 시작한 천재로, 유교 도덕에 엄격하고 여성 차별 풍조가 있던 조선 시대에 드문 여류 시인이었다.[1]

2. 2. 유년기와 초기 수학

어릴 적부터 허균의 기억력은 비상하였고, 10세 이전에 글을 잘 지어 주변 사람들을 놀라게 하였다. 유몽인은 『어우야담(於于野談)』에서 “역적 허균은 총명하고 재기가 뛰어났다”면서 어린 시절의 일화를 소개했다.[2]稱讚|칭찬중국어하며, ‘이 아이는 나중에 마땅히 문장 하는 선비가 될 것이다’라고 말했다. 그러나 이모 사위 추연(秋淵)만은 그 시를 보고 ‘후일 그가 비록 문장에 뛰어난 선비가 되더라도 허씨 문중을 뒤엎을 자도 반드시 이 아이일 것이다’라고 말했다.(<어우야담[2]>)

당대 명사였던 추연(秋淵)이 어린아이의 시에서 ‘허씨 문중을 뒤엎을’ 그 무엇을 봤는지는 몰라도 그만큼 허균은 어린 시절부터 남달랐다. 허균 자신도 ‘운명을 풀이하는 글’[解命文]에서 이런 사실을 인정한다.[2]

성명가(星命家·사주, 관상가)가 이를 보고 ‘신금(申金)이 명목(命木)을 해(害)치고 신수(身數)가 또 비었으니 액(厄)이 많고 가난하고 병이 잦고 꾀하는 여러 일이 이루어지지 않겠다. 그러나 자수(子水)가 중간에 있는 고(故)로 수명이 짧지 않겠고 강수가 맑고 깨끗하여 재주가 대단하겠고 묘금(卯金)이 또 울리므로 이름이 천하 후세에 전하리라’라고 말했다. 나는 그전부터 이 말을 의심해왔으나 벼슬길에 나온 지 17년에서 18년 이래 전패(顚沛)와 총욕(寵辱)이 반복되는 갖가지 양상이 은연중(隱然中) 그 말과 부합되고 보니 이상하기도 하다.(<성소부부고.[2]>)

5살 때부터 형 허봉의 벗인 손곡(蓀谷)에게 글을 배우기 시작하였으며 9세 때 이미 묘사를 잘하여 시를 잘 지을 줄 알았다. 12세 때 아버지를 잃고 외로움을 달래려 더욱 시문 공부에 전념하였다. 첫 스승인 이달은 둘째 형의 벗으로서 당시 원주의 손곡리(蓀谷里)에 살았는데 그에게 시의 묘체를 깨닫게 해주었으며, 인생관과 문학관에도 많은 영향을 주었다.

후에 이달에게 시와 글을 배우다가 매부 추연(秋淵)의 추천으로, 당대 대학자 류성룡의 문하에 들어가 성리학과 글을 배웠다.

2. 3. 청년기와 혼인

허균은 허엽의 셋째 아들로 태어났다. 1594년 25세에 과거 시험에서 장원급제하여 관료가 되었다. 춘추관 기주관 등을 역임하며 정치에 깊이 관여했다. 그러나 일찍 아버지를 여읜 허균은 어머니의 사랑 속에 자랐고, 재능 있는 선비들에게 흔히 있는 거만하고 경솔한 언행이 있었다고 전해진다.[1]2. 4. 관료 생활과 정치 활동

1592년 임진왜란 당시 의병을 일으켜 싸운 공로로 선무원종공신 1등(宣武原從功臣一等)에 녹훈되었다.[4] 그러나 어느 전투에 참전했는지는 아직 밝혀지지 않았다. 1594년(선조 27년) 정시문과(庭試文科) 을과에 급제하여 승문원 사관(史官)으로 벼슬길에 올랐고,[1] 명 사신을 접견하는 접반사(接伴使) 심희수와 형 허봉에 이어 그해 4월 접반사로 명나라 사신을 수행하고 돌아왔다. 그해 5월 다시 명나라 사신 접견에 파견된 원접사 수행원 물망에 오르기도 했다.설서(說書)를 거쳐 정6품 예조좌랑으로 승진했고, 명나라에 다녀와 병조의 실세인 병조좌랑(兵曹佐郞)으로 승진했다.[2] 1597년 3월에는 문과 중시(重試)에 장원급제하여 종3품으로 승진하였다. 중시에 합격한 관료는 정3품 당상관으로 승진하는 것이 관례였으나, 허균에게는 인사 불이익이 가해져 종3품 직책이 부여되었다.

1598년 황해도 도사(都事)로 부임하였으나, 한성부의 기생을 가까이하였다는 탄핵을 받고 여섯 달 만에 파직되었다. 복직하여 춘추관기주관(春秋館記注官), 형조정랑 등을 지냈다. 1598년 10월 병조정랑이 되었다.

1599년 5월 다시 황해도 도사로 나갔으나, 그해 12월 한성부의 기생을 데리고 간 일로 사헌부와 사간원에게 계속 탄핵받고 파직당했다. 1600년 복직, 춘추관기주관(記注官)과 세자시강원의 낭관과 지제교(知製敎)를 거쳐 그해 말 장생전(長生殿) 낭청이 되어 의인왕후의 국장도감(國葬都監)과 빈전 행사에 참여하였다. 의인왕후의 국장에 참여한 공로로 1601년 5월 특별히 가자(加資)되었다.[5]

1601년(선조 34년) 충청·전라 지방의 세금을 걷는 전운판관으로 부임하여 부안의 기생 매창(梅窓)과 교류하였다. 둘은 정신을 중시하는 관계였다는 설과 매창이 그의 첩이었다는 설이 있다. 허균은 1609년(광해군 1년) 매창에게 쓴 편지에서 자신이 속세를 떠나겠다는 약속을 어겼다고 언급하며,[2] 이 약속은 끝내 지키지 못한다.

1601년 11월 형조정랑이 되어 내직으로 돌아왔고, 1602년 초 병조정랑이 되었다. 그해 5월, 세자시강원에 있을 때 종1품 대신 좌찬성 심희수를 시강원의 낭관인 그가 물러가라고 했다는 이유로 사헌부지평 윤경(尹絅)에게 탄핵받고 추고당했다.

1602년 성균관사예(司藝), 사복시정(司僕寺正)을 역임하였으며, 같은 해 명나라에서 파견되는 사신을 맞는 명사 원접사 이정구(李廷龜)의 종사관이 되어 명나라 외교관들을 상대하였다.

허균은 춘추관(왕조의 역사를 편찬하는 부서)의 기주관 등을 역임하며 정치에 깊이 관여했다. 그러나 재능 있는 선비들에게 흔히 있는 거만하고 경솔한 언행이 있었다고 전해지며, 그 때문인지 6회나 파면과 복직을 반복했는데, 그 원인의 대부분이 사상 문제였다. 광해군의 신임을 얻어 정치에 깊이 관여했던 허균은 당쟁(官僚同士의 파벌 항쟁)에 휘말렸고, 심복이 연루된 불온 문서 사건에 연좌되었다. 1618년 10월, 무명 유생의 참소로 반란 계획의 주모자로 몰려 체포된 지 3일 만에 충분한 조사도 없이 능지처참형에 처해졌다.

2. 5. 중국 방문과 저술 활동

1593년(선조 26년), 25세 때 한반도 최초 시평론집인 《학산초담》을 지었고, 이듬해인 1594년(선조 27년) 정시문과의 을과에 급제하였다. 승문원 사관으로 벼슬길에 오른 후, 명 사신을 접견하는 접반사로 파견된 심희수와 형 허봉에 이어 그해 4월 접반사로 명나라 사신을 수행하고 되돌아왔다. 그해 5월 다시 명나라 사신 접견에 파견된 원접사 수행원의 물망에 오르기도 했다.[1]바로 설서를 지냈고 얼마 뒤 정6품 예조좌랑으로 뛰어오르고 명나라에 다녀와 병조 실세인 병조좌랑으로 승진했다.[2] 1597년 3월에는 문과 중시에 장원급제를 하여 종3품으로 승진하였다. 중시에 합격한 관료는 정3품 당상관으로의 승진이 관례였으나 그에게는 인사 불이익이 가해져 종3품 직책이 부여되었다.

1608년(선조 41년) 사신으로 명나라에 다녀왔다. 이때 누나인 난설헌의 시를 명나라 문인, 작가들에게 보여주었는데 문인들은 난설헌의 작품성에 찬탄하여 특별히 출간하고 인쇄하는 비용을 대주기도 하였다. 1609년(광해군 1년), 명나라에서 국왕 책봉사가 왔을 때 이상의의 종사관이 되었다. 그해 명나라에 사절단의 수행원으로 베이징에 가서 천주교의 기도문을 얻어 왔다.

1610년 2월 명에 파견될 천추사로 다시 연경에 다녀왔다. 1610년 5월에는 명나라의 주지번이 그에게 편지를 보냈는데, 이 편지의 내용이 화제가 되어 조정에 들기도 했다. 1612년 12월 진주사에 임명되어 명나라에 다녀왔다.

허균은 1610년경 명나라에 사신으로 재임 중 세례를 받아 조선 최초의 기독교인이 되었다는 설이 있다. 그때 재산을 털어 4000권이 넘는 책을 구입했는데, 그중에는 문예서 외에도 당시 금서였을 천주교 관련 서적도 포함되어 있었다.

1611년(광해군 3년) 문집 『성소부부고』 64권을 엮었고 1612년에는 한글소설 『홍길동전』을 저술한다. 『성소부부고』는 당대의 용사, 충신, 명사들에 대한 인물평이 담겨 있고 『홍길동전』은 조선 초 실존한 인물인 도적 홍길동을 동기로 하여 이상향을 표현하였다. 허균은 당시 『홍길동전』의 저자를 밝히지 않았으나 북인계 인사 유몽인이 『홍길동전』이 허균의 작품이라고 외부에 알리면서 그의 작품이라는 사실이 널리 알려지게 되었다.

2. 6. 계축옥사와 인목대비 폐모론

1617년(광해군 9년) 말부터 허균은 인목대비 폐출 논의에 적극적으로 앞장섰다. 이는 후일 두고두고 논란거리가 되었다.[2] 허균이 사형당한 후, 그의 외손 이필진은 “인목대비를 폐하자는 의논에 끼어든 것은 본심이 아니었고 간흉(奸凶·이이첨)의 꾐에 빠진 것[2]”이라고 변호했지만, 허균은 남의 사주로 보기에는 지나칠 정도로 폐비 논의에 앞장섰다.[2] 그해 11월 행사직으로 폐모론에 적극 참여하였다. 심지어 깡패들을 모아 궁궐 뒷산에서 불온한 움직임을 보이기도 했는데, 정황상 인목대비 암살을 계획한 것 같다. 이 행동은 후에 허균 본인이 역모를 꾸몄다는 누명으로 부메랑이 되어 돌아온다.인목대비 폐모론에 적극 찬성하면서, 그를 좋게 보던 인사들도 등을 돌리기 시작했다. 비교적 그에 대한 비판을 자제하던 기자헌조차 허균을 비난하였고, 그의 문인이자 기자헌의 아들인 기준격 역시 그에게 등을 돌렸다. 한편, 신분제도와 서열 차별에 항거하기 위해 서자와 불만 계층을 규합하여 혁명을 계획하였으나, 그의 거사 계획이 소문나면서 외부로 확산되었다. 이는 이이첨, 김개시 등이 칠서의 변에 연루된 서자들과 친분이 있던 허균을 의심하는 계기를 마련한다.

허균은 이이첨, 정인홍보다도 더 인목대비 폐모론에 앞장섰는데, 이 때문에 북인 내에서도 폐모에 반대하는 소북의 영수이자 영의정인 기자헌과 수시로 마찰을 빚었다.[2] 이 일로 폐모를 반대하던 영의정 기자헌과 사이가 벌어지게 된다. 그런데 폐모에 반대한 기자헌이 귀양에 처해지고 길주로 유배되자, 그 아들 기준격은 허균이 배후 조종한 것으로 의심, 부친을 구하기 위해 비밀 상소를 올리고 “허균이 역모를 꾸몄다”고 주장하면서 파란이 일어난다. 바로 허균도 상소를 올려 자신은 아무 관련이 없음을 변명하였다.

2. 7. 몰락과 죽음

1617년 12월 12일 의정부좌참찬이 되었다가 그해 12월 26일 우참찬이 되었다. 그러나 기준격 등은 계속 상소를 올려 허균이 역모를 꾸민다고 공격했다. 1618년 1월 기준격은 계속 상소를 올려 그를 공격했고, 같은 해 1월 좌참찬이 된 허균 역시 자신이 역모와 무관하다며 해명했다. 결국 그해 2월 우의정 한효순 등이 2품 이상의 대신들을 이끌고 허균과 기자헌을 추국하고 문제를 종결시킬 것을 청한다. 허균도 자신을 변호하는 맞상소를 올렸는데 광해군은 웬일인지 진상을 조사하지 않고 묻어두었다.[2] 그 와중에 허균은 이이첨과 관계가 멀어지게 된다.[2] 이 무렵 이이첨의 외손녀인 세자빈이 아들을 낳지 못하자 허균의 딸이 양제(세자의 후궁)로 내정되었고,[2] 허균의 딸은 소훈이 되어 입궐하였다. 허균에 대한 이이첨의 경계는 한층 강화되었고, 그를 제거하기로 기도한다.이이첨이 허균을 제거 대상으로 바라보는 중에 1618년 8월 10일 남대문에 “포악한 임금을 치러 하남 대장군인 정아무개가 곧 온다…”는 내용의 벽서가 붙는 사건이 발생한다. 같은 해 8월 남대문 격문은 허균의 심복 현응민(玄應旻)이 붙였다고 한다.

1618년 기준격이 상소를 올려 허균이 왕의 신임을 얻은 것을 기화로 반란을 계획한다고 모함하고, 허균이 반대 상소를 올렸으나 허균에게는 계속 국문이 열렸고 그때마다 무수한 고문이 가해졌다. 결국 허균과 기준격을 대질 심문시킨 끝에 역적모의를 하였다고 응하게 되고, 그의 심복들과 함께 능지처참형을 당해 생을 마감한다.[7]

그해 사헌부와 사간원은 계속 허균을 탄핵하는 상소를 올렸고, 같은 해 8월 21일 사헌부의 탄핵 상소가 올려진 뒤 바로 파면당했다.

벽서의 작성자가 허균이란 소문이 돌면서 광해군은 과거 기준격의 상소문을 국청에 내려 조사하게 했다. 자신의 최후를 예감한 허균은 8월 16일 자신의 문집인 <성소부부고>를 딸의 집으로 옮겨 놓고 다음날 체포된다.[2] 그는 도피하라는 지인들의 권고를 거절하고 자신의 저서와 작품들, 누나 허난설헌의 시문들을 모두 손수 장녀의 집에 옮겼다. 그는 사위 이사성(李士星)에게 나중에 아들에게 물려주어 간행하도록 할 것을 부탁했고, 당시 어린 외손자인 이필진에게도 나중에 자신의 문집을 꼭 간행해줄 것을 유언으로 남기기도 했다.

당시 허균에 대한 평가는 총명하고 영발(英發)하여 능히 시를 아는 사람이라 하여 문장과 식견에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 그러나 그 사람됨에 대하여서는 경박하다거나 인륜도덕을 어지럽히고 이단을 좋아하여 행실을 더럽혔다는 등 부정적 평가를 내리고 있다. 같은 해 8월 16일 체포되어 의금부로 압송된 뒤 국문을 받고 8월 24일 한성부에서 거열형을 받았다. 시집간 두 딸은 연좌되지 않았고 그의 아들들은 연좌되어 처형당한다. 그러나 다른 아들들은 하인들의 도움으로 조령 근처로 숨었다가 경상북도 영천과 울산에 숨어 살았다. 이때 그의 나이 향년 49세였다.

그가 처형된 직후에도 계속 그와 관련된 인물들이 의금부와 포도청에 불려다니며 공초를 당했다.

그의 처형을 두고 당시 조정의 권신이었던 유희분이 죄인에 대한 면밀한 심문 없이 자백 직후 형을 집행했다 하여 의문을 제기하면서 작은 소동이 일었다. 이를 두고 허균의 처형을 강력히 주장했던 또 다른 권신 이이첨이 처형의 정당성과 허균의 역모 혐의를 강조하면서 이 논란은 가라앉았으나, 허균이 능지처참되던 날 형장에서 죄안에 서명하기를 거부하였다는 증언이 있어 의문의 여지를 남겨두고 있다.

광해군의 신임을 얻어 정치에 깊이 관여했던 허균이었지만, 당쟁에 휘말려 심복이 연루된 불온 문서 사건에 연좌되었다. 1618년 10월, 무명 유생의 참소로 반란 계획의 주모자로 몰렸다. 남대문에 광해군을 비방하는 문서가 붙어 있었는데, 그것을 허균의 소행으로 몰았던 것이다. 그리고 체포된 지 3일 만에 충분한 조사도 없이 능지처참형에 처해졌다. 당시 사형은 독약을 하사받아 스스로 마시는 사약과 능지처참형이 있었는데, 사약이 일본의 할복에 해당하는 것과 달리 능지처참형은 매우 불명예스러운 형벌이었다. 단순히 참수하는 것이 아니라 몸을 토막내고, 토막난 시체는 전국의 각지에 내걸었다.

3. 사상과 활동

허균은 양반 중심 사회였던 조선의 시스템에 개혁을 시도한 인물로, 자신의 문집에서 〈관론(官論)〉, 〈정론(政論)〉, 〈병론(兵論)〉, 〈유재론(遺才論)〉 등을 통해 민본사상, 국방 강화, 신분제 타파, 평등한 인재 등용, 붕당 배척론을 주장하였다.

1599년 5월, 허균은 황해도 도사로 임명되었으나, 그해 12월 기생을 데려간 일로 사헌부와 사간원의 탄핵을 받고 파직되었다.[5] 1600년에 복직하여 춘추관 기주관, 세자시강원 낭관, 지제교 등을 거쳐 의인왕후의 국장도감(國葬都監)과 빈전 행사에 참여하고, 1601년 5월 특별 가자(加資)되었다.[5]

1601년, 전운판관으로 부임하여 매창(梅窓)과 교류하였다.[2] 허균은 1609년 매창에게 벼슬을 그만두겠다는 약속을 했지만, 지키지 못했다.[2] 1601년 11월, 형조정랑으로 내직에 복귀했고, 1602년 초 병조정랑이 되었다. 그해 5월 사헌부 지평 윤경에게 탄핵받고 추고당했다. 이후 성균관 사예, 사복시 정을 역임하고, 명나라 사신을 맞는 원접사 이정구의 종사관으로 명나라 외교관들을 상대하였다.

허균은 서자와 천민, 여성들도 사회의 일원으로 인정하는 만민평등 사회를 주창했다. 그는 『성소부포고(惺所覆瓿稿)』의 「유재론(遺才論)」에서 신분과 성별에 관계없이 인재 등용에 차별이 없어야 한다고 주장했다. 또한 「호민론(豪民論)」에서는 세상을 움직이는 원동력은 백성에게 있으며, 자신의 의지로 세상을 바꾸려는 호민이 존중받아야 한다고 말했다. 그의 사상은 숙종 시대에는 검계, 순조 시대에는 “평안도농민전쟁”으로 이어졌다.

3. 1. 학문 편력과 사상

허균은 학문 연구와 과거 준비 중에 사림의 중시조로 추앙받던 김종직을 위선자라고 비판하는 글 「김종직론」을 지어 사회에 큰 충격을 주었다. 그는 김종직이 세조 찬위를 비난하면서도 세조가 주는 관직을 받았다고 비판하며, 조의제문을 지은 것은 가소롭다고 평가했다. 김종직을 '사기리절기명(私其利竊其名, 이익과 관록을 앉아서 차지했다)'고 혹평하며 위학자(僞學者)라고 비난했다.[3] 이러한 비판은 김종직의 학통을 계승한 사림파에게 심한 공격을 받았고, 조선 멸망 전까지 온갖 인신공격과 비방의 원인이 되었다.허균은 유교 집안에서 태어나 유학을 공부했지만, 당시 이단으로 지목되던 불교, 도교, 노장사상에도 깊이 빠져들었다. 그는 유교 이외의 사상에서도 정답을 찾을 수 있다고 주장했으며, 특히 불교에 대해서는 출가하여 중이 되려는 생각도 했었다고 고백했다. 불교를 믿는다는 이유로 파직당한 후에도 불교에 대한 호감을 표현하는 글을 남기기도 했다. 도교 사상에 대해서는 양생술과 신선사상, 은둔사상에 깊은 관심을 보였다.

허균은 서학(西學)에 대해 직접 언급하지 않았지만, 중국에서 천주교 기도문을 가져온 것을 계기로 하늘을 섬기는 학문을 했다는 기록이 있다. 이를 통해 그가 새로운 문물과 서학 이론에 관심을 가졌음을 알 수 있으며, 일각에서는 그를 조선 최초의 천주교인으로 보기도 한다.

허균은 주자학을 비판하고 양명학의 “지행합일”을 칭찬했다. 그의 스승 이달은 서자 출신이라는 이유로 차별받았는데, 허균은 이러한 이달의 영향을 받아 서자에 대한 차별 철폐를 주장하며 양반 서자들로 구성된 “서얼(庶孽)당”과 교류했다.

허균은 자신의 저서 『성소부포고(惺所覆瓿稿)』의 「유재론(遺才論)」에서 신분과 성별에 관계없이 모든 사람에게 공평하게 재능이 주어져 있으며, 인재 등용에 차별이 없어야 한다고 주장했다. 또한 「호민론(豪民論)」에서는 세상을 움직이는 원동력은 백성에게 있으며, 자신의 의지로 세상을 바꾸려는 호민이 존중받아야 한다고 말했다. 그의 사상은 숙종 시대에는 검계, 순조 시대에는 “평안도농민전쟁”으로 이어졌다.

3. 2. 인재 등용론

그는 적자와 서자 모두에게 공평하고 균등한 기회를 부여해야 된다고 생각하였다. 이는 스승 손곡 이달이 서자로서 출세하지 못한 것이 이유라고도 하고, 허균 자신이 재취부인의 소생으로 서자들과 다를 바 없는 불우한 처지라서 이에 공감했다는 설도 있다. 허균은 당시 최고의 지식인이었지만, 양반 중심 사회였던 조선의 시스템에 개혁을 시도한 인물이었다. 정실이 아닌 어머니를 둔 서자들은 관직의 길이 막혀 아무리 능력이 있어도 그 능력을 발휘할 수 없었다. 서자로서 냉대받았던 이달의 문인이었던 허균은 장르를 가리지 않고 다양한 학문을 흡수하여 시대를 초월한 식견을 가지고 있었다. 그는 사회에서 소외되었던 서자와 천민, 여성들도 사회의 일원으로 인정하는 만민평등의 새로운 사회를 주창했다. 하지만 성리학 중심의 신분 사회였던 당시 조선에서 그러한 사상이 받아들여질 리는 없었다.허균은 자신의 저서인 『성소부포고(惺所覆瓿稿)』의 「유재론(遺才論)」에서 “사람의 재능은 신분과 성별을 묻지 않고 모든 사람에게 공평하게 주어져 있으며, 그 재능을 충분히 활용하여 나라를 운영하려면 인재 등용에 있어 어떠한 차별도 없어야 한다”라고 주장하고 있다. 또한 같은 책에 수록된 「호민론(豪民論)」에서는 “세상을 움직이는 원동력은 백성에게 있으며, 그중에서도 자신의 의지로 세상을 바꾸려는 호민이야말로 사회에서 존중받아야 한다”라고 말하고 있다.

그의 사상은 숙종 시대에는 검계로서, 순조 이후에는 “평안도농민전쟁”으로 이어진다.

3. 3. 민본주의와 사회 개혁 사상

허균은 학문 연구와 과거 준비를 하던 중, 사림의 중시조로 추앙받던 김종직을 위선자라고 비판하는 글 「김종직론」을 지어 사회에 큰 충격을 주었다.[3] 그는 김종직이 세조 찬위를 비난하는 조의제문을 지었으면서도 세조가 주는 관직을 받았다고 비판하며, 위학자라고 칭했다.[3] 또한 김종직을 가리켜 이익과 관록을 앉아서 차지했다는 뜻의 '사기리절기명(私其利竊其名)'이라고 혹평했다.[3]이러한 김종직에 대한 비판은 김종직의 학통을 계승한 사림파에게 심한 공격을 받았고, 조선 멸망 전까지 온갖 인신공격과 비방의 원인이 되었다. 그러나 허균은 이러한 비방에 굴하지 않고 자신의 소신을 펼쳤다.

허균은 자신의 문집에서 〈관론(官論)〉, 〈정론(政論)〉, 〈병론(兵論)〉, 〈유재론(遺才論)〉 등을 통해 민본사상과 국방 강화, 신분제 타파, 평등한 인재 등용, 붕당 배척론을 주장하였다.[8] 그는 적서차별의 부당함과 부패 관료를 비판하는 글을 남겨 사회 비판적인 의식을 보여주었다.[8]

허균은 내정 개혁을 주장하며, 백성들의 복리 증진을 정치의 최종 목표로 삼아야 한다는 원시 유교 사상에 바탕을 둔 이론을 제시했다.[8] 그는 양반 중심 사회였던 조선 시스템에 개혁을 시도한 인물로, 서자와 천민, 여성들도 사회의 일원으로 인정하는 만민평등의 새로운 사회를 주창했다.

허균은 자신의 저서 『성소부부고(惺所覆瓿稿)』의 「유재론(遺才論)」에서 사람의 재능은 신분과 성별에 관계없이 모든 사람에게 공평하게 주어져 있으며, 인재 등용에 차별이 없어야 한다고 주장했다. 또한 「호민론(豪民論)」에서는 세상을 움직이는 원동력은 백성에게 있으며, 자신의 의지로 세상을 바꾸려는 호민이야말로 사회에서 존중받아야 한다고 말했다.

허균의 사상은 숙종 시대에는 검계, 순조 이후에는 “평안도농민전쟁”으로 이어졌다. 한편, 1617년(광해군 9년) 말부터 허균은 인목대비 폐출 논의에 적극적으로 앞장섰는데, 이는 후일 논란거리가 되었다.[2] 그는 깡패들을 모아 궁궐 뒷산에서 불온한 움직임을 보이기도 했는데, 정황상 인목대비 암살을 계획한 것으로 보인다. 이 행동은 후에 허균이 역모를 꾸몄다는 누명으로 돌아온다.

3. 4. 붕당 정치 비판

허균은 자신의 문집에서 〈관론(官論)〉, 〈정론(政論)〉, 〈병론(兵論)〉, 〈유재론(遺才論)〉 등을 통해 민본사상과 국방 강화 정책 추진, 신분 계급 타파와 평등한 인재 등용, 붕당 배척론을 주장하였다. 그는 종전 후 학문 연구와 과거 준비를 하던 중, 「김종직론」을 지어 사림의 중시조로 추앙받던 김종직을 위선자라고 비판하여 사회에 큰 충격을 주었다.김종직론(金宗直論)중국어에서 허균은 김종직을 다음과 같이 비판했다.

허균은 김종직이 조의제문을 지어 세조 찬위를 비난하면서도, 정작 자신은 세조가 주는 관직을 받았다고 비판했다. 조의제문 따위를 지은 것은 가소롭다며, 김종직을 위학자(僞學者)라고 비난했다.[3] 또한 김종직을 사기리절기명(私其利竊其名, 이익과 관록을 앉아서 차지했다)고 혹평했다.

이러한 김종직에 대한 비판은 김종직의 학통을 계승한 사림파에게 심한 공격을 받았고, 당대와 이후 조선 멸망 전까지 온갖 인신공격과 비방의 원인이 되었다. 그러나 허균은 이러한 비방에 굴복하지 않고 자신의 소신을 당당하게 펼쳤다.

4. 문학적 업적

허균은 소설, 시가 평론집, 에세이, 수필, 시문집 등 다양한 문학 작품을 남겼다.

| 제목 | 내용 |

|---|---|

| 홍길동전 | 소설 |

| 교산시화(蛟山詩話) | 시가 평론집 |

| 도문대작(屠門大嚼) | 향토 음식 에세이 |

| 식소록(識小録) | 수필 |

| 관정록(燗情録) | 음식과 음주에 관한 수필 |

| 성소부부고(惺所覆瓿藁) | 시문집 |

| 난설헌집(蘭雪軒集) | 시문집(편) |

| 동국명산동천주해기(東國名山洞天註解記) | |

| 남궁두전(南宮斗傳) | |

| 유재론 | |

| 학산초담(鶴山樵談) | |

| 국조시산(國朝詩刪) | |

| 한정록(閑情錄) | |

| 성수시화(惺叟詩話) | |

| 을병조천록(乙丙朝天錄) | |

| 고시선 古詩選 | |

| 사체성당 四體盛唐 | |

| 당시선 唐詩選 | |

| 송오가시초 宋五家詩抄 | |

| 명사가시선 明四家詩選 | |

| 엄처사전 | |

| 손곡산인전 | |

| 장산인전 | |

| 장생전 | |

| 남궁선생전 |

4. 1. 홍길동전

1612년 한글 소설 『홍길동전』을 저술하였다. 『홍길동전』은 조선 초 실존 인물인 도적 홍길동을 바탕으로 하여 이상향을 표현하였다.[11]

허균은 당시 『홍길동전』의 저자를 밝히지 않았으나, 북인계 인사 유몽인이 『홍길동전』이 허균의 작품이라고 외부에 알리면서 그의 작품이라는 사실이 널리 알려지게 되었다.[11]

4. 2. 성소부부고

《성소부부고》는 허균의 시문집이다.4. 3. 도문대작

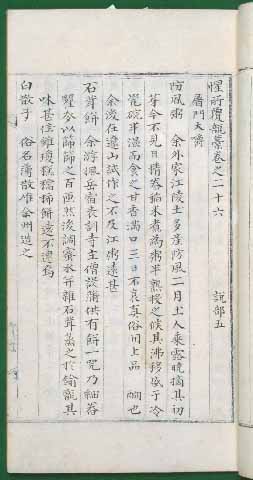

허균은 한국 최초의 음식 평론서를 남겼다. 그가 쓴 우리나라 최초의 음식 품평서인 '도문대작'에는 허균이 40 평생 동안 먹어본 조선 최고의 맛이 기록되어 있다.[9]

3일 동안 입에서 향이 가시지 않는다는 강릉의 방풍죽, 회 한 젓가락에 돌아갈 곳을 잊게 한다는 한강의 숭어와 웅어 등 177가지 별미에 대한 평가가 들어있다. 이 책에 등장하는 특산물 중에는 현재 사라졌거나 식재료로 이용되지 않는 것들도 많아, 조선 중기 우리 음식 문화의 실상을 알려주는 귀중한 자료라고 평가받는다.[9]

4. 4. 기타 저서와 작품

| 제목 | 내용 |

|---|---|

| 홍길동전 | 소설 |

| 동국명산동천주해기(東國名山洞天註解記) | |

| 도문대작(屠門大嚼) | 향토 음식 에세이 |

| 남궁두전(南宮斗傳) | |

| 유재론 | |

| 성소부부고(惺所覆瓿藁) | 시문집 |

| 학산초담(鶴山樵談) | |

| 국조시산(國朝詩刪) | |

| 한정록(閑情錄) | |

| 교산시화(蛟山詩話) | 시가 평론집 |

| 성수시화(惺叟詩話) | |

| 을병조천록(乙丙朝天錄) | |

| 고시선 古詩選 | |

| 사체성당 四體盛唐 | |

| 당시선 唐詩選 | |

| 송오가시초 宋五家詩抄 | |

| 명사가시선 明四家詩選 | |

| 엄처사전 | |

| 손곡산인전 | |

| 장산인전 | |

| 장생전 | |

| 남궁선생전 | |

| 식소록(識小録) | 수필 |

| 관정록(燗情録) | 음식과 음주에 관한 수필 |

| 난설헌집(蘭雪軒集) | 시문집(편) |

5. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 조부 | 허한(許澣) | |

| 조모 | 창녕 성씨(昌寧成氏) | 군수 성희(成熹)의 딸 |

| 백부 | 허구(許昫) | |

| 아버지 | 허엽(許曄) | 서경덕의 문인. 경상도 관찰사.[13] |

| 전모 | 청주 한씨(淸州韓氏) | 서평군 숙창(叔昌)의 딸 |

| 이복 형 | 허성(許筬, 1548년 - 1612년) | |

| 이복 누나 | 박순원(朴舜元)에게 출가 | |

| 이복 누나 | 우성전(禹性傳, 1542년 ~ 1593년)에게 출가 | |

| 생모 | 강릉 김씨(江陵金氏) | 예조참판 광철(光轍)의 딸 |

| 동복 형 | 허봉(許篈[14], 1551년 - 1588년) | |

| 동복 누나 | 허초희(許楚姬, 1563년 - 1589년) | 호(號) 난설헌(蘭雪軒) |

| 매형 | 김성립(金誠立) | |

| 전처 | 정부인 안동 김씨(安東金氏, 1571년~1592년 8월 16일(음력 7월 10일[15])) | 도사 김대섭(金大涉)의 딸 |

| 후처 | 정부인 선산 김씨(善山金氏) | 성암(省菴) 김효원(金孝元)의 딸 |

| 첩 | 김씨(金氏) | |

| 첩 | 송성옥(宋成玉, 양민) | 송취대(宋就大)의 딸 |

| 첩 | 추섬(秋蟾) | 현응민(玄應旻) 등과 간통하였다. |

| 첩 | 옥매(玉梅) |

6. 평가

허균은 총명하고 영발(英發)하여 시를 잘 아는 사람이라는 평가와 함께, 문장과 식견에 대한 칭찬을 받았다.[2] 그의 한시는 품격이 높고 시어가 정교하다는 평을 받았으며, 문학 비평은 현재에도 문학에 대한 안목을 인정받고 있다.[8] 유몽인은 그를 "역적 허균은 총명하고 재기가 뛰어났다"고 평가했다.[2]

그러나 그의 사람됨에 대해서는 경박하다거나 인륜도덕을 어지럽히고 이단을 좋아하여 행실을 더럽혔다는 부정적인 평가도 있었다.[11] 파직 이유도 이러한 부정적 견해를 뒷받침한다.[11]

허균의 사회 비판적인 의식과 불교 숭상, 격에 얽매이지 않는 행동은 인조반정 이후에도 복권되지 못하는 이유가 되었다. 홍길동전이 그의 작품으로 알려진 것도 조선 말기 갑오경장 이후였다.[12] 《홍길동전》은 사회 제도의 모순을 비판한 작품으로 알려져 있으며, 허균이 진보적인 종교인으로 불교와 천주교회를 신봉했다는 평가도 있다.[10]

7. 관련 작품

| 구분 | 작품명 | 방송사 | 배우 |

|---|---|---|---|

| 드라마 | 임진왜란 | MBC | 김주영 |

| 드라마 | 회천문 | MBC | 김주영 |

| 드라마 | 일지매 | MBC | 김동현 |

| 드라마 | 서궁 | KBS | 김종결 |

| 드라마 | 천둥소리 | KBS | 최재성, 서상원) |

| 드라마 | 왕의 여자 | SBS | 박진성) |

| 드라마 | 별에서 온 그대 | SBS | 류승룡) |

| 드라마 | 허난설헌 | MBC | 신담수 |

| 드라마 | 간서치열전 | KBS | 안내상 |

| 드라마 | 왕의 얼굴 | KBS | 임지규 |

| 드라마 | 화정 | MBC | 안내상 |

| 드라마 | 왕이 된 남자 | tvN | 김상경 |

| 영화 | 광해, 왕이 된 남자 | 류승룡 | |

| 영화 | 왕이 된 남자 | 류승룡 |

7. 1. 드라마

- 1985년: 임진왜란 (MBC, 배우: 김주영)

- 1986년: 회천문 (MBC, 배우: 김주영)

- 1993년: 일지매 (MBC, 배우: 김동현)

- 1995년: 서궁 (KBS, 배우: 김종결)

- 2000년~2001년: 천둥소리 (KBS, 배우: 최재성, 서상원)

- 2003년~2004년: 왕의 여자 (SBS, 배우: 박진성)

- 2013년~2014년: 별에서 온 그대 (SBS, 배우: 류승룡)

- 2014년: 허난설헌 (MBC, 배우: 신담수)

- 2014년: 간서치열전 (KBS, 배우: 안내상)

- 2014년~2015년: 왕의 얼굴 (KBS, 배우: 임지규)

- 2015년: 화정 (MBC, 배우: 안내상)

- 2019년: 왕이 된 남자 (tvN, 배우: 김상경)

7. 2. 영화

- 광해, 왕이 된 남자(2012년): 류승룡

- 왕이 된 남자(2012년): 류승룡

참조

[1]

웹사이트

허균

http://enc.daum.net/[...]

[2]

뉴스

정말 율도국(栗島國)을 세우려 했는가

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2007-05-17

[3]

서적

그대는 적인가 동지인가

김영사

2009

[4]

간행물

선무원종공신 녹권

[5]

간행물

정삼품 통정대부(通政大夫) 이상의 품계나 그런 품계를 올리던 일

[6]

간행물

성소(惺所)

[7]

웹인용

허균의 생애

http://www.hongkildo[...]

허균,허난설헌선양사업회

2008-10-27

[8]

웹사이트

다음 백과사전

http://enc.daum.net/[...]

[9]

뉴스

'홍길동' 쓴 허균은 음식 평론가였다

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2008-09-12

[10]

방송

한국사전 48회, 조선의 자유주의자 혁명을 꿈꾸다 - 허균

http://www.kbs.co.kr[...]

KBS

[11]

서적

국어국문학자료사전

한국사전 연구사

2002

[12]

간행물

갑오경장 이전까지 홍길동전은 작자 미상, 저자 미상으로 알려져왔고, 허균이 지었을 것이라는 언급이 있었으나 의도적으로 언급되지 않았다. 갑오경장 이후부터 홍길동전이 허균의 작품일 것이라는 언급이 나타나기 시작한다.

[13]

웹사이트

허엽

https://ko.wikipedia[...]

[14]

웹사이트

http://people.aks.ac[...]

[15]

서적

성소부부고

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com