공척보

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

공척보는 당나라 시대에 발명되어 송나라 시대에 널리 사용된 동아시아의 전통적인 악보 표기법이다. 고정된 음계를 사용하는 타블라투어에서 시작하여 이동 음계를 사용하는 음높이 표기로 발전했으며, 한국, 중국, 일본 등에서 각기 다른 형태로 사용되었다. 공척보는 한자를 사용하여 음의 높낮이를 표시하며, 리듬은 구두점이나 방점으로 나타낸다. 현대에는 서양 악보의 보급으로 사용 빈도가 줄었지만, 동아시아 전통 음악 분야에서 여전히 중요한 기보법으로 활용되고 있다. 특히, 오키나와 음악의 쿤쿤시는 공척보의 영향을 받아 발전한 형태이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국의 음악 - 중국 음악

중국 음악은 고유 음악, 국제 음악, 국민 음악, 현대 음악의 단계를 거쳐 발전했으며, 유교 사상과 밀접한 관련을 맺고 시와 가요가 결합된 형태를 보이기도 하며, 현대에는 서양 음악의 영향을 받아 다양한 장르가 등장했다. - 중국의 음악 - 오음 (중국 음악)

- 한국의 음악 - 악학궤범

《악학궤범》은 성종 때 편찬된 조선 전기 음악 이론과 실제 연주 지침을 담은 종합적인 음악서로, 음악 이론, 의례, 정재, 악기, 복식 등을 상세히 다루어 조선 전기 음악 문화의 정수를 보여주는 중요한 유산이다. - 한국의 음악 - 한국음악

한국음악은 한국음악사학, 음악 분류, 전통 음악, 현대 음악, 음악사, 전통 악기, 현대음악 등으로 구성되며, 한국음악사학은 연구와 발전을 다루고, 음악 분류는 유래, 목적, 형태에 따라 이루어지며, 음악사는 시대별 특징을 보여주고, 전통 악기는 국악의 중요한 부분이며, 한국현대음악은 서양음악의 영향을 받아 창작된다. - 기보법 - 리듬

리듬은 음악, 무용, 언어 등에서 나타나는 시간적 패턴으로, 음악에서는 펄스, 비트, 마디 등의 시간 단위가 결합하여 형성되며, 언어학에서는 강세, 음절 등을 기준으로 분류된다. - 기보법 - 악보

악보는 음의 높낮이와 길이, 악기, 연주법 등을 시각적으로 표현하는 기호 체계로, 오선, 음표, 쉼표 등 다양한 기호를 사용하여 음악을 기록하고 전달하는 매체이다.

2. 역사

공척보는 당나라 시대에 발명되어 송나라 시대에 널리 사용되었다. 초기에는 고정된 "도" 음계를 사용하는 특정 악기의 타블라투어였으나, 이후 이동 "도" 음계를 사용하는 대중적인 음높이 표기가 되었다.

이 표기는 현대적인 의미에서 정확하지 않으며, 음악의 기본 뼈대를 제공하여 연주자가 즉흥 연주를 할 수 있게 한다. 세부 사항은 구전으로 전해지기 때문에, 전통이 사라지면 음악을 재구성하기 어렵다. 또한, 전통 간의 변형으로 인해 표기를 배우는 것이 더욱 어려워졌다.

공척보는 고대 시대에 한국에 전래되었으며, 쿤쿤시는 류큐 음악 표기법으로 산신에 사용되며 공척보의 영향을 받았다.[2] 공척보의 기원과 명칭에 대한 자세한 경위는 알려져 있지 않다.

일본에서는 에도 시대에 명청악을 통해 민간에 보급되었으며, 메이지 말년까지 대중적인 기보법이었다. 중국에서는 중화민국 이후, 일본에서는 다이쇼 시대 이후 서양 음악의 보급으로 쇠퇴하여 오선보나 숫자보로 대체되었다.

2. 1. 한국

공척보는 고대 시대에 한국에 전래되었다.[2] 한국에서는 ''공척보''라고 불리며, 많은 전통 음악가들이 이 악보를 통해 음악을 배웠으나, 일반적으로는 암기하여 연주한다.[2] 조선 세종대왕이 창제한 정간보는 공척보의 영향을 받아 만들어진 한국 고유의 악보 체계이다. 현대에도 국악 분야에서 공척보를 활용하여 음악을 배우고 연주하는 경우가 많다.2. 2. 중국

1900년에 둔황에서 발견된 "둔황 비파보"(933년경의 사본)에는, 공척보와 매우 유사한 기보법인 "당대 연악 반자보"가 사용되었다. 송나라 시대의 공척보는 강계의 『백석도인가곡』에서 볼 수 있으며, 심괄의 『몽계필담』의 보필담, 張炎 (宋朝)|장염중국어의 『사원』과 『사림광기』에도 설명되어 있지만,[4] 후세의 것에 상당히 가까워졌다.송나라 시대에는 '속자보'라고 하여 특별한 기호를 사용하여 기록하는 경우가 있었다. 이 기호는 현재 유니코드에 미수록되었지만, 추가 다국어 평면에 추가하는 것이 제안되고 있다.[5]

서양 음악의 보급에 따라, 중국에서는 중화민국 이후 공척보는 쇠퇴하여 서양에서 전래된 오선보나 숫자보로 대체되었다.

2. 3. 일본

에도 시대부터 메이지 시대에 걸쳐 일본에서 유행한 청악에서는 공척보의 각 글자를 당음으로 읽었다. 읽는 가나 표기는 책에 따라 미묘하게 달랐다.

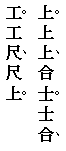

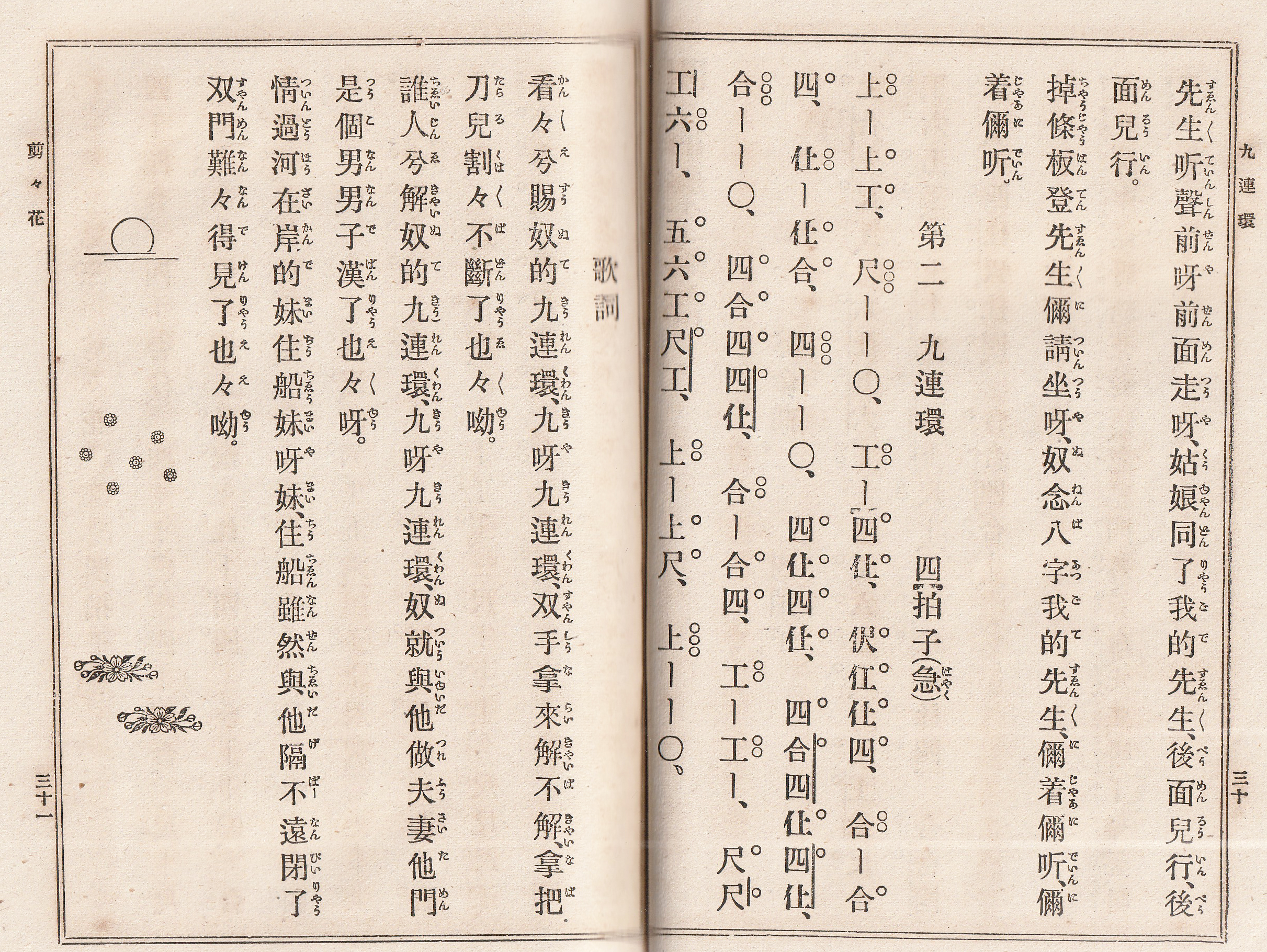

공척보는 한자를 사용하여 음의 높낮이를 표현하는 악보이다. 각 글자는 서양 음악의 계이름(솔, 라, 시, 도, 레, 미, 파 등)에 대응된다. 리듬은 구두점이나 방점으로 표시되며, 1옥타브 높은 음은 한자 왼쪽에 '亻'(사람 인 변)을 붙이는 등, 시대와 지역에 따라 다양한 표기 방식이 존재한다.[1]

음높이가 1옥타브 높은 경우에는 한자에 인변을, 2옥타브 높은 경우에는 척부를 붙이지만, 읽는 가나 표기는 동일하다.

명청악을 통해 민간에 보급되었으며, 메이지 시대 말년까지 대중적인 기보법으로 사용되었다. 오키나와 음악의 산신 악보인 공공시(쿤쿤시)는 공척보의 영향을 받아 발전된 형태이다. 현대에는 서양 음악의 영향으로 오선보가 주로 사용되지만, 다이쇼 고토나 하모니카 등 일부 악기에서는 여전히 숫자보를 사용하는 경우가 많다.

3. 특징

타브 악보가 특정 악기나 장르에 특화된 반면, 공척보는 다양한 악기와 장르에 공통적으로 사용될 수 있다는 장점이 있다.

3. 1. 표기법

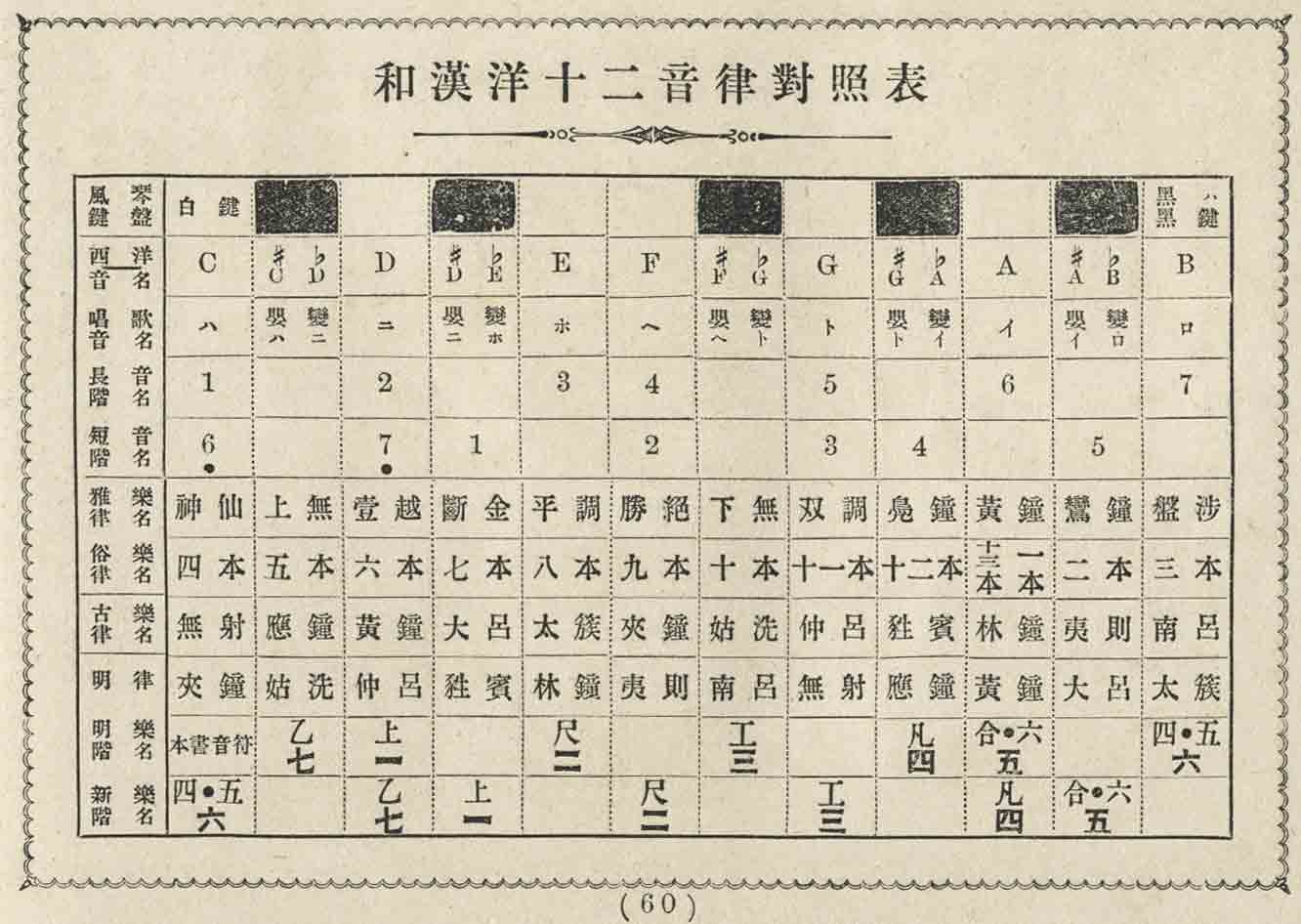

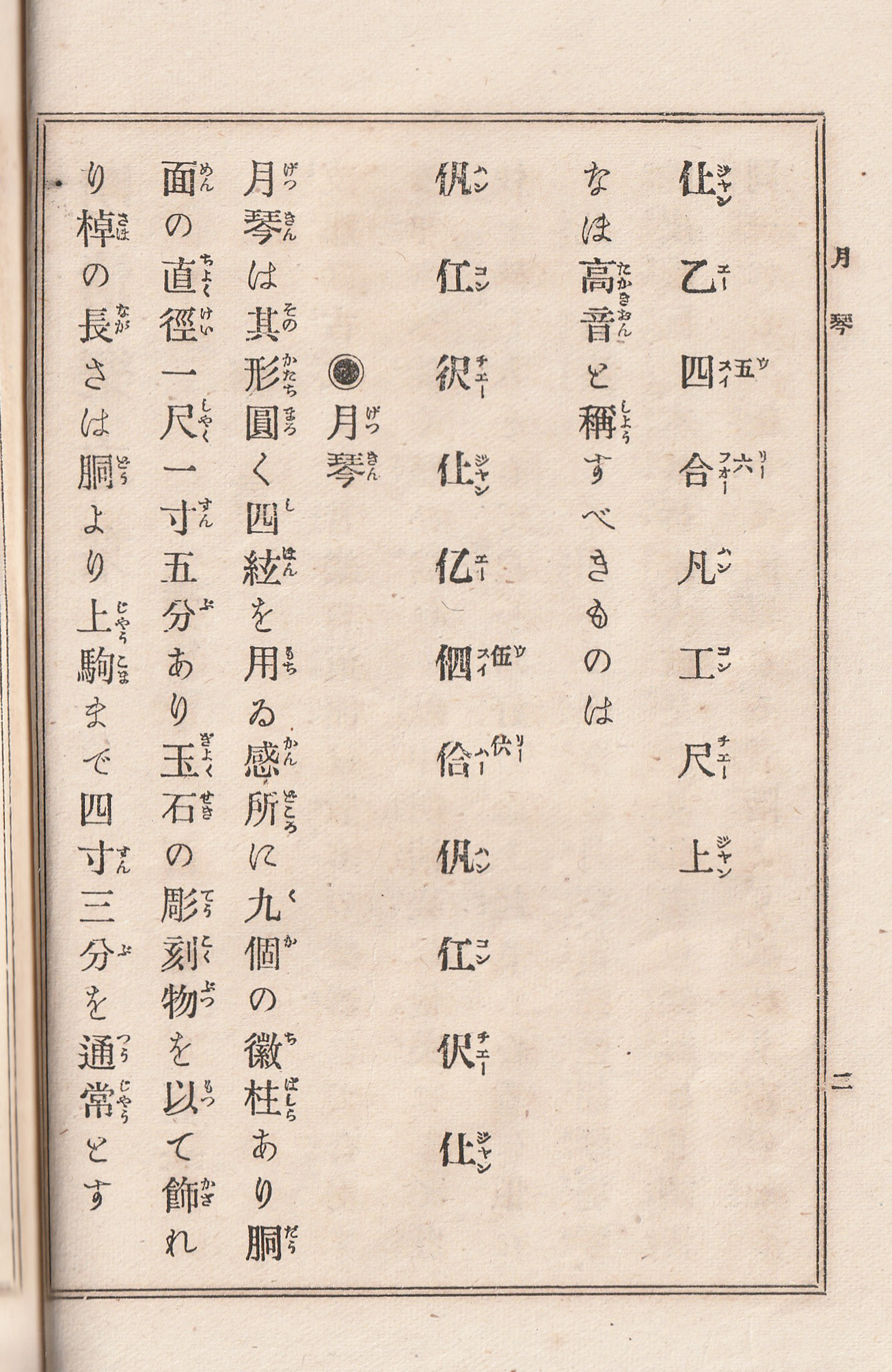

기본 음계는 합(合), 사(四), 일(一), 상(上), 척(尺), 공(工), 범(凡), 육(六), 오(五), 을(乙)이다. 合중국어, 四중국어, 一중국어, 上중국어, 尺중국어, 工중국어, 凡중국어, 六중국어, 五중국어, 乙중국어로 표기하며, 각각 서양 음악의 낮은 솔, 낮은 라, 낮은 시, 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시에 해당한다.

중앙 옥타브 바로 아래 세 음은 일반적으로 특수 문자로 표시된다.

士중국어 ''shì''가 四중국어 ''sì'' 대신 사용되기도 하고, 一중국어 ''yī''가 사용되지 않거나 乙중국어 ''yǐ''와 역할이 바뀌기도 한다.

옥타브에 따라 표기법이 달라지는데, 곤극과 광동 오페라의 경우 차이가 있다.

- 곤극: 合중국어, 四중국어, 一중국어, 上중국어, 尺중국어, 工중국어, 凡중국어의 마지막 획을 아래쪽으로 작은 사선으로 연장하여 하위 옥타브를 나타낸다. 왼쪽 부수 亻중국어는 중앙보다 한 옥타브 높은 음, 彳중국어는 두 옥타브 높은 음을 나타낸다.

- 광동 오페라: 亻중국어는 한 옥타브 낮은 음, 彳중국어는 한 옥타브 높은 음을 나타낸다.

몇 가지 다른 변형도 존재한다.

- 尺중국어은 대만 전통에서 乂중국어로 대체된다.

- 凡중국어은 광동 전통에서 反중국어으로 대체된다.

- 중앙 옥타브 바로 위의 "도"는 광동 전통에서 生중국어으로 대체된다.

리듬은 구두점이나 방점으로 나타내며, 1옥타브 높은 음은 한자의 왼쪽에 인변을 붙여 표시한다. 시대와 지역에 따라 세부적인 로컬 규칙이 존재한다.[1]

공척보는 숫자보와 유사하게 음의 높낮이를 한자로 표기하는 방식이지만, 서양 음악과는 별개로 발생한 독자적인 체계이다. 현재도 오키나와 음악의 산신 악보인 공공사(쿤쿤시)는 공척보의 발전된 형태 중 하나로 볼 수 있다.[1]

3. 2. 발음

음표를 여러 오페라 전통에서 부를 때, 각 중국어 방언에서 단어가 발음되는 방식과는 다르게 발음된다. 대신, 표준 중국어 발음에 가깝게 발음된다.다음은 두 가지 예시이다.

에도 시대부터 메이지 시대에 걸쳐 일본에서 유행한 청악에서는 공척보의 각 글자를 다음과 같이 당음으로 읽었다. 읽는 가나 표기는 책에 따라 미묘하게 다르다.

- 합(호오, 또는 호, 하아), 사(스이, 또는 스우), 일(이), 상(쟝), 척(체), 공(콘), 범(한), 육(류), 오(우), 을(이)

음높이가 1옥타브 높은 경우에는 한자에 인변을, 2옥타브 높은 경우에는 척부를 붙이지만, 읽는 가나 표기는 동일하다.

4. 현대적 사용

현대에는 서양의 오선보나 숫자보에 비해 사용 빈도가 줄었지만, 여전히 동아시아 전통 음악 분야에서 중요한 기보법으로 남아있다.

이 시스템은 고대 시대에 한국에도 도입되었으며(여기서는 ''공척보''라고 불린다), 많은 전통 음악가들이 여전히 이러한 악보를 통해 음악을 배운다(하지만 일반적으로 암기하여 연주한다).[2] 특히, 한국의 국악 교육 현장에서는 여전히 공척보를 활용하는 경우가 많다.

공척보의 기호는 기본적으로 한자 그 자체이므로, 유니코드에서는 특별한 영역이 마련되어 있지 않다. 2009년 유니코드 버전 5.2에서, 粵曲|월극중국어에서 1 옥타브 위의 음을 나타내기 위한 행인변이 붙은 글자 2자가 추가되었다(U+9FC8, 9FC9).[6][9] 곤극에서 사용되는 행인변의 다른 2글자에 대한 추가 제안이 이루어지고 있다.[7]

2020년 유니코드 버전 13.0에서, 곤극에서 '합'보다 낮은 1 옥타브 음을 표기하기 위한 7글자가 추가 한자 면의 U+2A6D7 이후에 추가되었다.[8][9]

5. 쿤쿤시(工工四)

쿤쿤시는 오키나와 음악 표기법으로, 산신에 사용되며, 공척보의 영향을 직접적으로 받았다.[2] 오키나와 음악의 산신 악보는 오선보가 아닌 공공사 (쿤쿤시)라는 공척보와 유사한 탭 악보를 사용한다. 공공사는 공척보 그 자체는 아니지만, 그 발전형 중 하나이다.

참조

[1]

서적

日用常談 Nhật dụng thường đàm

同文齋藏板 Đồng Văn Trai tàng bản

[2]

간행물

East Asia: China, Japan, and Korea (Garland Encyclopedia of World Music)

[3]

문서

「尺」字は通常{{unicode|chǐ}}と発音するが、工尺譜のときだけ{{unicode|chě}}と発音される

[4]

문서

薛(1981) pp.231-238

[5]

간행물

L2/17-312 Proposal to encode old Chinese flute notation

https://www.unicode.[...]

Unicode Inc.

2017-09-07

[6]

간행물

Unicode Version 5.2.0

https://www.unicode.[...]

Unicode, Inc

2009-10-01

[7]

간행물

L2/17-079 Proposal to add two ideographs for Gongche Notation to UAX #45

https://www.unicode.[...]

Unicode, Inc

2017-03-28

[8]

간행물

Unicode 13.0 Versioned Charts Index

https://www.unicode.[...]

Unicode, Inc

2020-03-10

[9]

간행물

N4967 Updated proposal on Gongche characters for Kunqu Opera

https://www.unicode.[...]

Unicode, Inc.

2018-06-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com