보라성게

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

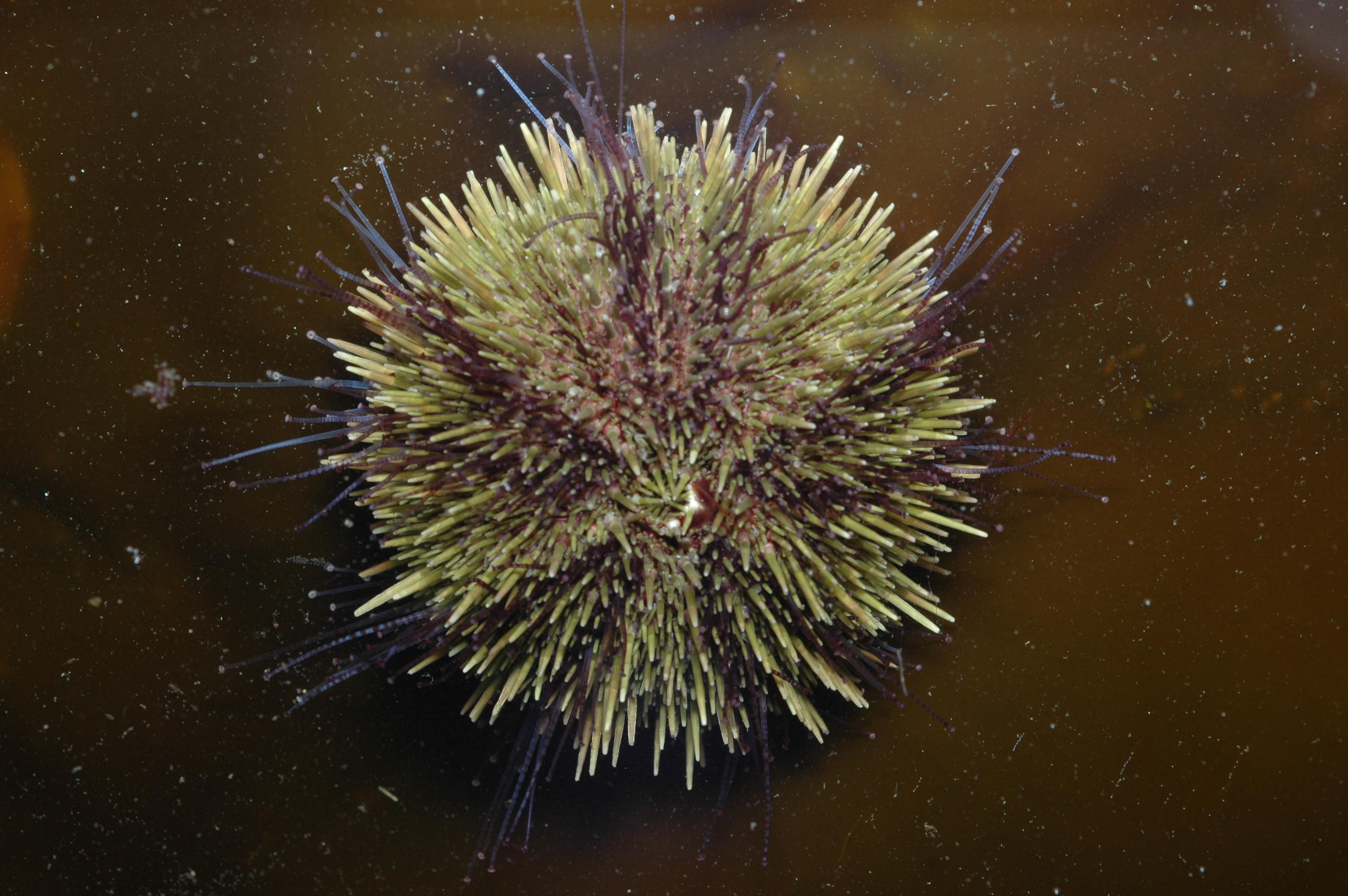

보라성게는 껍질 지름 5~6cm, 높이 3cm 정도의 성게로, 짙은 보라색을 띠며 다수의 긴 가시를 가지고 있다. 동해, 태평양, 중국 남동부 연안 등에서 발견되며, 5월부터 8월까지 산란한다. 해조류를 주로 먹지만 잡식성이며, 수명은 약 9년이다. 갯녹음(바다 사막화) 현상에서 해조류를 과도하게 먹어 유해 생물로 여겨지기도 하며, 해달이 천적이다. 식용으로 이용되며, 발생학 연구의 모델 생물로도 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 특징

껍질 지름 5cm~6cm, 껍질 높이 3cm 정도 되는 성게이다. 다수의 긴 가시를 가지고 있다. 종소명 ''crassispina''는 crassus(굵은) + spina(가시)를 나타낸다. 전체적으로 짙은 보라색을 띠는 경우가 많으며, 껍질은 회색이다. 암수딴몸이지만, 외형으로 구별할 수 없다.

동해에서는 아오모리현 이남, 태평양에서는 이바라키현 이남, 또한 중국 남동부 연안, 타이완의 조간대에서 얕은 바다의 암초 등에서 흔히 발견된다.

산란기는 5월부터 8월이다. 저위도 지역에서는 일찍부터 시작되며, 기간이 긴 경향이 있다.[1] 수정란은 대략 24시간 만에 이완플루테우스 유생이 되며, 약 1개월 만에 사완-육완-팔완 플루테우스를 거쳐 어린 성게가 된다.[1] 수명은 9년 정도이다.[1]

보라성게는 갯녹음(바다 사막화)과 복잡한 관계를 맺고 있다. 건강한 보라성게는 식용으로 쓰이지만, 갯녹음이 발생한 해저의 보라성게는 굶주려 상품 가치가 없다. 갯녹음 현상으로 갈조류 대신 산호말류가 많아지고 보라성게가 대량 발생하는데, 보라성게가 해조류를 먹어치워 갯녹음의 원인 중 하나로 여겨지기도 한다. 그러나 실제로는 해저 환경 변화로 갈조류 성장이 억제되고 포식-피식 균형이 무너진 결과이다. 보라성게는 갯녹음 해저에서 자라는 해초를 먹어 갯녹음을 지속시키기도 한다.[1]

3. 분포

4. 생태

주로 해초나 해조류를 먹고 산다.[1] 실제로는 잡식성으로, 불가사리나 죽은 물고기 외에, 이끼벌레나 산호 등, 근처에 해조류가 없을 때는 비교적 무엇이든 먹지만, 그다지 성장이 좋지 않으므로, 해조류를 찾아 많은 다리로 해저를 이동한다.[1] 해조류를 매우 잘 먹기 때문에, 인간이 양식업으로 기르는 다시마 등을 다 먹어 치우는 식해를 일으키는 경우가 있다.[1]

기아에 강하며, 해초가 사멸하는 "갯녹음"이라고 불리는 상태가 되어도 장기간 살아남을 수 있다.[1]

천적은 해달이다.[1] 보라성게는 날카로운 가시가 있어 먹기가 어렵지만, 해달은 손으로 돌에 쳐서 보라성게를 깨뜨릴 수 있다.[1]

5. 갯녹음(바다 사막화)과의 관계

5. 1. 갯녹음 발생 메커니즘

건강한 보라성게는 식용으로 사용되어 수산 자원으로 취급되지만, "바다 사막화"된 해저의 보라성게는 기아 상태로 성장 불량이라 식용으로 사용할 수 없다. 그래서 해조류를 먹어 바다 사막화를 일으키는 유해 생물로 여겨져 구제 대상이 된다.

해저에서 해조류가 사라지는 "바다 사막화" 상태가 되면, 갈조류 대신 산호말류가 우점하고, 보라성게가 대량 발생한다. 보라성게가 해조류를 다 먹어 치운 것이 바다 사막화의 원인 중 하나로 여겨지지만, 실제로는 해저가 고온 빈영양 상태가 되어 갈조류 성장이 저해되고, 포식자와 피식자 균형이 무너져 갈조류가 보라성게에게 먹히게 된 것이다. 보라성게가 나쁜 것만은 아니지만, 바다 사막화된 해저에서 힘들게 자란 해초를 바로 먹어 치워 섭식 압력으로 바다 사막화가 지속되는 것은 사실이다.

건강한 환경에서는 산호말류가 갈조류에 덮여 생활하고, 갈조류는 보라성게 생육을 억제하는 폴리페놀을 분비하여 보라성게가 크게 늘지 않아 생태계 균형이 유지된다. 바다 사막화 상태에서는 갈조류가 쇠퇴하고 산호말류만 우점한다. 산호말류는 보라성게 성장을 촉진하는 디브로모메탄을 분비하여 바다 사막화가 일어나면 보라성게가 대량 발생한다. 또한 산호말류는 보라성게 섭식을 억제하는 물질도 분비하여 잘 먹히지 않고, 방해되는 갈조류 싹을 보라성게가 먹어주어 산호말류 우점 상태가 지속된다. 바다 사막화는 산호말류 외에는 아무것도 자라지 않는 "바다 사막"이지만, 산호말류에게는 오히려 천국이다.

바다 사막화는 보라성게 등 포식자를 배제하고 성게가 들어오지 못하게 그물을 쳐서 울타리를 만들고 해조류 묘목을 심는 해조장을 조성하여 회복할 수 있지만, 울타리 밖은 바다 사막화 상태가 유지되고, 수산 자원이던 보라성게를 잡을 수 없게 되어 이전 상태로 완전히 돌아가지 않는다. 해저 환경이 회복되면 산호말 사막에서도 빠르게 다양한 생물이 공존하는 해중림으로 돌아간다. 바다 사막화 메커니즘 자체는 아직 확실하게 해명되지 않았지만, 바다 사막화를 막고 해조류와 보라성게가 공존하는 환경을 회복하기 위한 노력이 각지에서 이루어지고 있다.

바다 사막화의 원인으로는 해류 변화나 지구 온난화 등 자연적 요인, 댐 방수 등 인위적 요인 외에 성게를 먹는 수달 감소가 있다. 수달 감소로 보라성게가 너무 늘어나 바다 사막화가 발생한 사례가 있다.[1] 수달은 평소 보라성게를 먹는 해수(害獸)로 취급되지만, 수달이 성게를 먹어 해조류와 성게 등 풍요로운 수산 자원을 만들어내는 환경이 지켜지는 등 자연은 복잡한 균형 위에 성립되어 있다.

5. 2. 갯녹음 해결 노력

건강한 보라성게는 식용으로 사용되어 수산 자원으로 취급되지만, "바다 사막화"(갯녹음)된 해저에 있는 보라성게는 굶주린 상태여서 식용으로 사용할 수 없다. 따라서 해조류를 먹어 갯녹음을 일으키는 유해 생물로 여겨져 구제 대상이 되고 있다.

해조류가 사라지는 갯녹음 현상이 발생하면, 갈조류 대신 산호말류가 많아지고 보라성게가 대량 발생한다. 보라성게가 해조류를 먹어치운 것이 갯녹음의 원인 중 하나로 여겨지지만, 실제로는 바다가 고온, 저영양 상태가 되면서 갈조류 성장이 억제되고, 포식자와 피식자 균형이 무너져 갈조류가 보라성게에 의해 먹히게 된 것이다. 보라성게가 갯녹음의 전적인 원인은 아니지만, 갯녹음 해저에 어렵게 자란 해초를 먹어 갯녹음이 지속되는 결과를 초래하는 것은 사실이다.

건강한 환경에서는 산호말류가 갈조류에 덮여 생활하고, 갈조류는 보라성게 생육을 억제하는 폴리페놀을 분비하여 보라성게가 크게 늘지 않아 생태계 균형이 유지된다. 갯녹음 상태에서는 갈조류가 쇠퇴하고 산호말류만 우점하게 된다. 산호말류는 보라성게 성장을 촉진하는 디브로모메탄을 분비하여 갯녹음 발생 시 보라성게가 대량 발생하게 된다. 또한 산호말류는 보라성게의 섭식을 억제하는 물질도 분비하여 잘 먹히지 않고, 갈조류 싹을 보라성게가 먹어주기 때문에 산호말류 우점 상태가 지속된다. 갯녹음은 산호말류 외에는 아무것도 자라지 않는 "바다 사막" 상태이지만, 산호말류에게는 오히려 천국이다.

갯녹음은 보라성게 등 포식자를 배제하고 성게가 들어오지 못하도록 그물을 쳐서 울타리를 만들고 해조류 묘목을 심는 해조장을 조성함으로써 회복할 수 있지만, 울타리 외 지역은 갯녹음 상태가 유지되고, 수산 자원이었던 보라성게를 잡을 수 없게 되어 갯녹음 이전 상태로 완전히 돌아가지 않는다. 해저 환경이 회복되면 산호말 사막에서도 빠르게 다양한 생물이 공존하는 해중림으로 돌아간다. 갯녹음 메커니즘 자체는 아직 확실하게 해명되지 않았지만, 갯녹음을 막고 해조류와 보라성게가 공존하는 환경을 회복하기 위한 노력이 각지에서 이루어지고 있다.

갯녹음의 원인으로는 해류 변화, 지구 온난화 등 자연적 요인, 댐 방수 등 인위적 요인 외에 성게를 먹는 수달 감소가 있으며, 수달 감소로 보라성게가 지나치게 늘어나 갯녹음이 발생한 사례가 있다.[1] 수달은 평소 보라성게를 먹는 해수(害獸)로 취급되지만, 수달이 성게를 먹음으로써 해조류와 성게 등 풍요로운 수산 자원을 만들어내는 환경이 유지되는 등 자연은 복잡한 균형 위에 성립되어 있다.

6. 이용

보라성게는 식용 외에도 발생학의 모델 생물로서 생식 세포가 이용된다.[2]

6. 1. 식용

일본에서 식용으로 사용되는 주요 성게는 보라성게, 말똥성게, 북해도말똥성게 등이 있다. 이 중 보라성게는 생식선이 식용으로 사용되며, 산란기인 6월부터 8월이 제철이다. 수컷과 암컷의 생식선은 색깔로 구별할 수 있는데, 난소는 색이 짙고 정소는 색이 옅다. 맛은 정소가 더 농후하다고 하는 사람도 있지만, 일반적으로는 구별 없이 유통된다.보라성게와 말똥성게는 생식선의 색깔 때문에 '흰 우니'(しろウニ|시로우니일본어)라고 불리며, 말똥성게와 북해도말똥성게는 '붉은 우니'(あかウニ|아카우니일본어)라고 불린다. 보라성게는 말똥성게와 서식지나 제철이 다르며, 맛은 말똥성게가 더 농후하다고 하는 사람도 있지만, 일반적으로는 '흰 우니'로 함께 유통된다.

우니는 채취 후 며칠 내에 생식선이 무너지기 때문에, 명반으로 세척한 '판 우니' 형태로 유통된다. 하지만 명반 특유의 쓴맛과 냄새 때문에 싫어하는 사람도 많다. 현지에서는 소금물에 담근 '소금 우니', 껍질에 붙은 채로의 '생 우니', 껍질째 구운 '구운 우니' 등 다양한 요리로 즐길 수 있다.

가나가와현에서는 양배추를 먹여 보라성게를 양식하는 연구가 진행되고 있다. 특히 미우라 반도의 양배추를 좋아하며, 이를 먹고 자란 보라성게는 맛이 좋아진다고 한다. '양배추 우니'로 상표 등록되어 있으며, 갯녹음 대책과 상품 가치 향상을 목표로 하고 있다.[2]

6. 2. 발생학 연구

식용으로 이용되는 외에도, 발생학의 모델 생물로서 생식 세포가 이용된다.7. 역사

고대부터 "우니(棘甲贏)"라고 불렸으며, "가제(甲贏)"라고 불리던 말똥성게와 함께 식용으로 사용되었다.

8. 형태가 비슷한 종

(Heliocidaris|헬리오키다리스영어 erythrogramma Valenciennes, 1846)

(Pseudocentrotus depressus A. Agassiz, 1863)

(Mesocentrotus nudus A. Agassiz, 1863)

(Strongylocentrotus droebachiensis|스트롱길로켄트로투스 드뢰바키엔시스영어 O. F. Müller, 1776)