브와디스와프 1세

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

브와디스와프 1세는 1260년경에 태어나 1333년에 사망한 폴란드 국왕이다. 그는 폴란드 왕국의 재통합을 위해 노력했으며, 쿠야비 공국을 상속받아 영토를 확장했다. 그는 보헤미아 왕국의 지배에 저항하며 마워폴스카를 점령하고, 1320년 크라쿠프에서 폴란드 왕으로 대관식을 거행했다. 브와디스와프 1세는 독일 기사단과의 전쟁을 벌였으며, 통일된 법전을 제정하고 유대인의 권리를 보장하는 등 국가 발전에 기여했다. 그는 아들 카지미에시 3세에게 왕위를 물려주었으며, 폴란드 역사에서 중요한 인물로 평가받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1260년 출생 - 기욤 드 노가레

기욤 드 노가레는 몽펠리에 대학교 법학 교수와 파리 왕립 법원 구성원을 거쳐 랑그도크 지역 영주를 역임했으며, 필리프 4세와 교황 보니파키우스 8세 사이의 분쟁에서 중요한 역할을 수행했다. - 1260년 출생 - 쿠툴룬

쿠툴룬은 13세기 몽골 카이두 칸의 딸이자 뛰어난 무예와 용맹으로 명성을 떨친 전사 공주로, 자신을 레슬링으로 이기는 남자와 결혼하겠다는 조건으로 수많은 구혼자를 물리쳤으며 아버지의 정치적 조언자 역할을 하고 투란도트 설화의 모티브가 되었다. - 1333년 사망 - 호조 다카토키

호조 다카토키는 가마쿠라 막부의 제14대 싯켄으로, 재임 기간 동안 여러 난과 막부 전복 시도를 겪었으며, 정치적 무능과 미흡한 대처로 가마쿠라 막부 멸망에 영향을 주었고 가마쿠라 공방전에서 자결하였다. - 1333년 사망 - 호조 히데토키

호조 히데토키는 가마쿠라 시대 말기의 무장으로 진제이 단다이를 지냈으며 가마쿠라 막부 타도 운동 진압에 힘썼으나 막부 멸망 후 자결했고, 와카에 능통하여 규슈 니조파 와카계의 중심 인물로 평가받으며 그가 남긴 서장들은 역사 자료로서 중요한 가치를 지닌다. - 산도미에시 공작 - 바츨라프 2세

바츨라프 2세는 1278년 보헤미아 왕으로 즉위하여 경제적 부를 축적하고 폴란드 왕으로 즉위했으며, 헝가리 왕위 계승에도 관여했으나 1305년에 사망했다. - 산도미에시 공작 - 볼레스와프 4세

볼레스와프 4세 곱슬머리공은 마조비아 공국의 공작이자 폴란드 대공으로, 형제들과의 권력 투쟁 속에서 대공 자리에 올랐으나 신성 로마 제국 황제의 압력으로 영토를 반환하고 프로이센 십자군 원정에 실패했다.

2. 생애

1260년경, 카지미에시 1세의 셋째 아들로 태어났다. 아버지가 1267년에 사망하자 형제들과 함께 아버지의 유산을 분할 상속하여 쿠야비 공국을 획득했다. 그러나 형제들이 자식 없이 잇달아 사망하고, 그들의 영토를 자신의 영지에 편입시키면서 브와디스와프는 폴란드 왕국의 재통합 사업을 시작하게 되었다.

1288년에 폴란드 대공이었던 이복 형 레셰크 2세가 자식 없이 사망하자, 사촌인 플로츠크 공작 볼레스와프 2세와 함께 브로츠와프 공작 헨리크 4세와 다투었지만, 크라쿠프 시민의 배신으로 헨리크 4세가 크라쿠프를 점령하여 대공위를 차지했다. 1290년에 헨리크 4세가 급사하고, 라이벌 관계였던 비엘코폴스카 공작 프셰미스우 2세가 대공위를 획득하여 1295년에 폴란드왕으로 즉위했다. 브와디스와프의 다음 목표는 프셰미스우 2세가 영유하는 마워폴스카를 빼앗는 것이었다.

1296년에 프셰미스우 2세가 암살되자, 브와디스와프는 선왕으로부터 마워폴스카와 포모제를 상속받을 것을 주장했다. 브와디스와프는 폴란드인 군주를 원하는 마워폴스카의 농민, 기사, 일부 성직자들의 지지를 받았지만, 현지 영주들이 지지하는 보헤미아왕바츨라프 2세 (1300년에 폴란드 왕이 됨)에게 마워폴스카를 넘겨주게 되었다. 비엘코폴스카에 대해서도 브와디스와프와 함께 폴란드의 유력 공작이었던 그워구프 공작 헨리크 3세가 상속을 주장하여 여러 차례 충돌한 끝에 1306년에 패배하여 비엘코폴스카는 헨리크 3세의 영유가 되었다.

브와디스와프는 국외로 망명을 해야 했지만, 보헤미아 왕의 폴란드 지배는 잘 이루어지지 않았고, 게다가 바츨라프 2세와 아들 바츨라프 3세의 잇따른 급사로 보헤미아는 혼란 상태에 빠졌다. 한편 브와디스와프는 1305년에 귀국하여 자신의 지지자들의 군대를 이끌고 마워폴스카를 점령했다. 15세기의 역사가 얀 드워고시에 따르면, 브와디스와프의 군대는 기사가 아닌 농민이 주를 이루었다. 또한 브와디스와프는 그단스크를 중심으로 포메렐리아도 정복했지만, 현지 영주와 브란덴부르크에서 이주해 온 독일인들의 지지를 얻지 못해 발트 해 연안에 대한 지배를 포기할 수밖에 없었다.

1309년, 그워구프 공작 헨리크 3세도 사망했다. 1311년까지 브와디스와프는 마워폴스카와 세습 영지 쿠야비에서의 지배권을 확고히 했다. 크라쿠프와 산도미에시에서의 독일인 지배층의 반란 (보이테크 알베르트의 반란)도 일어났지만, 브와디스와프는 동지의 귀족, 지주, 도시민들의 지지를 받았기 때문에 지배권을 잃지 않았다. 1312년에 레그니차 공작 볼레스와프 3세·헨리크 6세 형제와 동맹을 맺고 헨리크 3세의 유아 헨리크 4세·콘라트 1세 등과 싸웠으며, 1314년에는 한때 헨리크 3세를 지지했던 비엘코폴스카도 브와디스와프의 영토에 편입되었다.

1318년, 브와디스와프는 폴란드 왕관 획득에 나섰다. 교황요한 22세는 보헤미아 왕 요한이 폴란드 왕위를 주장하고 있었기 때문에 처음에는 인가를 꺼렸지만, 최종적으로 이를 용인했다. 1320년 1월 20일, 브와디스와프는 폴란드 왕으로 크라쿠프에서 대관식을 거행했다. 이 대관식은 폴란드가 재통합된 독립 왕국이 되었다는 정치적 주장이었다. 단, 실롱스크 공국군의 여러 공작은 요한에게 신종, 보헤미아의 봉신이 되었다.

브와디스와프 1세는 만년을 독일 기사단과의 전쟁에 쏟게 되었다 (폴란드-튜튼 기사단 전쟁). 보헤미아 왕 요한도 폴란드 왕위를 포기하지 않았고, 독일 기사단과 동맹을 맺어 북쪽과 서쪽에서 폴란드 왕국을 공격했다. 1328년에는 보헤미아와 기사단의 연합군이 도브진을 빼앗았다. 브와디스와프 1세는 1331년9월 27일, 쿠야비 지방, 라제유프 근교의 플로프체 전투에서 기사단에게 복수했다. 이 전투에서 브와디스와프 1세는 십자군을 표방하는 독일 기사단을 물리쳐 그들의 영토 확대를 간신히 저지했다.

브와디스와프 1세는 자신이 지배하는 폴란드의 여러 지역에 단일한 법전을 적용하려고 노력했다. 이 법전에서는 유대인에게도 기독교도와 동일한 안전과 자유가 보장되도록 조치했다.

1333년 3월 2일, 73세의 고령으로 크라쿠프에서 사망했다. 아들 카지미에시 3세가 계승한 폴란드의 "왕국"은 마워폴스카, 산도미에시, 비엘코폴스카, 쿠야비, 시에라츠, 웽치차에 불과한 좁은 것이었다. 서쪽의 실롱스크와 루부시, 북쪽의 동서 포모제 및 마조비아는 "왕국"의 영역에서 벗어난 채로 남아 있었다. 그럼에도 불구하고, 브와디스와프 1세의 치세는 폴란드의 재통일을 크게 진전시킨 것은 분명하다.

2. 1. 배경

1138년, 피아스트 왕조의 통치 하에 강성해지던 폴란드 왕국은 약 200년 동안 그 발전을 저해하는 장애물에 직면했다.[1] 볼레스와프 3세 즈비에크 (Bolesław III Krzywousty) 국왕의 유언에 따라 폴란드는 다섯 개의 주로 분할되었다.[1] 실레시아, 동부 쿠야비아를 포함한 마조비아, 대폴란드, 산도미에시 지역, 그리고 세니오라트 주였다.[1] 세니오라트 주는 처음에는 크라쿠프와 서부 소폴란드, 그니에즈노와 칼리슈를 포함한 동부 대폴란드, 서부 쿠야비아, 웽치차와 시에라츠 (과부 공작 부인 살로메아 폰 베르크가 생존하는 동안 유지), 그리고 봉토로서의 포메라니아로 구성되었다.[1] 볼레스와프는 네 아들 간의 다툼을 막기 위해 각자에게 한 주를 할당하는 한편, 세니오라트 주는 장자 상속을 근거로 맏아들에게 주어졌다.[1] 이 결정은 왕조 간의 불화를 막고 왕국의 분열을 방지하기 위한 것이었다.[1] 그러나 이는 부적절한 것으로 판명되었고, 그것이 막고자 했던 것, 즉 끊임없는 싸움과 혼란이 거의 2세기 동안 지속되기 시작했다.[1] 브와디스와프 1세는 이 땅의 대부분을 폴란드 왕국으로 재통일하는 데 성공했다.[1]

브와디스와프 1세 워키에테크는 카지미에시 1세 쿠야프스키 (Kazimierz I Kujawski)와 그의 세 번째 아내 오폴레의 에우프로시네 사이에서 태어난 장남이었다. 그는 쿠야비아 공작으로서의 지위에서는 세 번째였는데, 카지미에시의 두 번째 아내 브로츠와프의 콘스탄스와의 사이에서 태어난 두 형, 레셰크 2세 체르니 (Leszek Czarny)와 지에모미슬이 있었기 때문이다. 그는 외삼촌인 오폴레 공작 브와디스와프의 이름을 따서 지어졌다.

당대의 역사적 자료에서 그는 "워키에테크"라는 별칭으로 불렸는데, 이는 "팔꿈치" 또는 "엘" (큐빗과 유사한 중세 시대의 척도)의 축약형이었다. 그러나 이 별칭의 기원과 의도는 불확실하다. 가장 초기의 설명은 얀 3세 드우고시의 15세기 연대기에서 나타났는데, 그는 이 별칭이 왕의 작은 키를 지칭하는 것이라고 추측했다.[2] 2019년, 고고학자 팀은 내시경을 통해 왕의 무덤 내부를 조사하여 시신이 관 없이 묘실 바닥에 안치되어 있다는 것을 발견했다. 그 결과, 브와디스와프 1세의 키가 152-155cm로, 중세 시대 유럽에서 살았던 평균적인 사람보다 약간 작았다는 것을 확인할 수 있었다.[2] 과거 일부 역사학자들은 워키에테크라는 별칭이 브와디스와프 공작의 신체적 외모와 아무 관련이 없으며, 오히려 워키에테크의 과장된 야망에 비해 그의 세습 영토의 실제 크기와 정치적 중요성을 피아스트 가문 구성원들이 다스리는 다른 공국들에 비해 경멸적으로 묘사한 것이라고 추측했다.[3]

2. 2. 크라쿠프와 산도미에시 공작 (1288-1292)

1288년 레셰크 2세 흑공이 후사 없이 사망하면서 크라쿠프와 산도미에시 공국을 차지하기 위한 경쟁이 시작되었다.[7] 주요 경쟁자는 마조비아의 볼레스와프 2세와 브로츠와프의 헨리 4세 프로부스였으며, 브와디스와프 1세는 볼레스와프 2세를 지지했다.[7] 헨리 4세 프로부스는 독일 귀족들의 지원을 받아 1288년 말에 크라쿠프를 점령했다.[7] 그러나 볼레스와프 2세는 포기하지 않고 브와디스와프 1세, 그의 형제 카지미에시 2세 웽치츠키, 그리고 프셰미슬 2세의 지원을 받아 헨리 4세 연합군을 공격했다.[7] 1289년 2월 26일 시에비에르츠 근처에서 벌어진 전투에서 마조비아-쿠야비아 연합군은 승리했다.[8]

시에비에르 전투 이후, 볼레스와프 2세는 알 수 없는 이유로 고공 영지에 대한 지원을 포기했고, 브와디스와프 1세는 크라쿠프와 산도미에시 공작을 자처하게 되었다.[9] 그는 소폴란드 수도를 점령했지만, 바벨 성은 점령하지 못했다.[9] 스카와와 시비엥치차 전투에서 초기 승리를 거두었음에도 불구하고, 크라쿠프는 곧 헨리 4세 프로부스에게 점령되었고, 브와디스와프 1세는 프란체스코회의 도움으로 도시에서 탈출했다.[9] 1289년 하반기에 브와디스와프 1세는 산도미에시 공국에서 그의 지배를 강화하는 데 성공했다.[9]

1290년 6월 23일 헨리 4세 프로부스가 사망하고, 프셰미슬 2세가 크라쿠프의 왕위를 차지했다.[11] 프셰미슬 2세와 브와디스와프 1세의 관계는 매우 우호적이었을 가능성이 높다.[11] 하지만, 이러한 관계가 냉담하거나 심지어 적대적이었을 수도 있다.[12] 프셰미슬 2세는 크라쿠프 공국 내부로부터 상당한 반대에 직면했고, 1290년 9월 중순에 크라쿠프를 떠나 대폴란드로 돌아갔다.[13] 한편, 브와디스와프 1세는 자신의 조카 페넨나를 헝가리의 안드라스 3세와 결혼시켰다.

1291년 1월, 프셰미슬 2세는 크라쿠프에 대한 권력을 포기했고, 공국은 보헤미아의 바츨라프 2세를 군주로 받아들였다.[13] 브와디스와프 1세는 헝가리 군대의 도움을 받아 소폴란드를 위해 싸우기로 결정했다. 1292년 보헤미아 군대는 브와디스와프 1세를 산도미에시에서 몰아냈고, 같은 해 9월에는 시에라츠에서 그를 포위했다. 포위는 성공했고, 브와디스와프 1세와 그의 형제 카지미르 2세는 포로가 되었다. 1292년 10월 9일, 브와디스와프 1세와 카지미르 2세는 소폴란드에 대한 주장을 포기하고 체코 통치자에게 충성을 맹세하는 협정을 체결했다.[14]

2. 3. 프셰미슬 2세와의 협력 (1293-1296)

최근의 실패와 보헤미아 바츨라프 2세의 위협으로 인해 크라쿠프 왕좌를 놓고 경쟁하던 폴란드의 경쟁자 프셰미슬 2세와 브와디스와프 1세는 체코 정부를 제거하기 위한 전략을 개발하기 위해 1293년 1월 칼리슈에서 만났다.[15] 이들의 화해는 야쿠프 슈빈카 대주교의 개입으로 이루어졌으며, 대주교는 소폴란이 정복된 후 소금 광산에서 나오는 수입을 약속받았다.[15] 1293년 1월 6일에 서명된 비밀 협정에서 세 명의 공작(웽치차의 카시미르 2세도 참석)은 크라쿠프를 되찾기 위한 노력에 상호 지원할 것을 약속했다.[15] 이 회의는 경건왕 볼레스와프의 딸 야드비가와 브와디스와프 1세의 결혼을 기념하는 자리였을 것이다.[16]1294년, 카시미르 2세가 리투아니아인과의 전투에서 사망하면서 칼리슈에서 승인된 계획은 수정되어야 했다.[17] 그 결과, 웽치차가 브와디스와프 1세의 영토에 추가되었다. 1295년 6월 26일, 교황의 허가를 받아 프셰미슬 2세는 폴란드 왕으로 대관했다. 이 전개에 대한 브와디스와프 1세의 반응은 알려지지 않았다. 1296년 2월 8일, 프셰미슬 2세는 브란덴부르크 변경백의 사주를 받았을 가능성이 있는 암살로 생을 마감했다.[15]

2. 4. 망명과 귀환 (1299-1306)

1299년 클렝카에서 브와디스와프 짧은공은 보헤미아의 바츨라프 2세에게 복종하기로 합의하고, 그 대가로 400 그리브나와 올쿠시 광산에서 8년간의 수입을 받기로 했다.[22] 그러나 브와디스와프는 합의 조건을 지키지 않았고, 1299년 7월 바츨라프 2세의 군사 원정으로 국외로 도망치게 되었다.[22]1300년부터 1304년까지 브와디스와프가 정확히 어디에 있었는지는 알려져 있지 않다.[22] 전설에 따르면 로마로 가서 교황 보니파시오 8세가 조직한 1300년 대희년 축제에 참가했다고 한다.[22] 그가 머물렀을 수 있는 다른 장소는 루테니아와 헝가리였다.[22] 당시 브와디스와프의 배우자 야드비가와 아이들은 라지에유프 마을에 평범한 시민의 모습으로 머물렀다.[22]

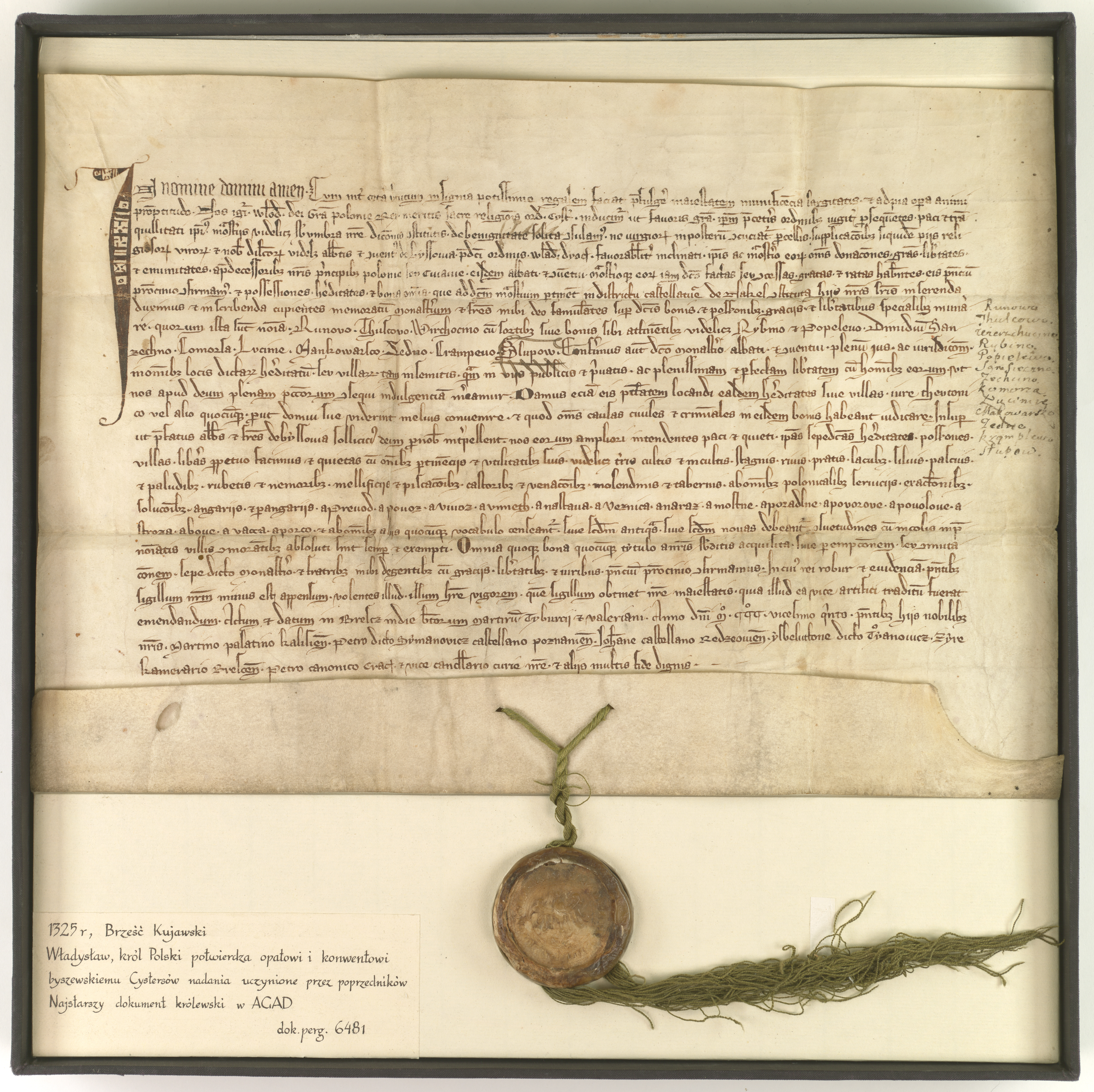

1304년 브와디스와프 1세는 지지자 군대를 이끌고 소폴란으로 돌아왔는데, 얀 두고시에 따르면 이 군대는 기사보다 농민의 수가 더 많았다고 한다.[22] 그는 헝가리 귀족 아마데우스 아바의 도움으로 산도미에시에 정착했다.[22] 그해 말, 비실리차와 레루프의 성을 장악했다.[22] 1305년 6월 21일, 체코와 폴란드의 국왕 바츨라프 2세가 예기치 않게 사망하고, 그의 상속은 아들 바츨라프 3세에게 넘어갔다.[22] 브와디스와프는 이 상황을 이용하여 그해 말까지 산도미에시 공국, 시에라드-웽치차 공국, 브제시치 쿠야프스키 공국을 장악했다.[22] 1306년 8월 4일, 바츨라프 3세가 모라바의 올로모우츠에서 암살당하면서 보헤미아 왕국은 내전에 휩싸였다.[22]

보헤미아 왕좌의 마지막 프르셰미슬 왕조의 죽음은 크라쿠프에서 기사들의 집결을 초래했고, 이는 브와디스와프 1세에게 권력을 잡으라는 공식적인 초청으로 이어졌다. 1306년 9월 1일 소폴란의 수도에 축제 분위기로 입성했으며, 이는 도시와 당시 체코 지배의 선두 주자였던 크라쿠프 주교 얀 무스카타에 대한 특권 발행과 관련이 있다.

2. 5. 포메라니아 합병과 튜튼 기사단과의 갈등 (1306-1309)

쿠야비아(Włocławek)의 주교 게르와르드는 페테르 스비엔카 가문을 상대로 소송을 제기하여 페테르가 체코 왕국의 총독으로 재임하던 시절에 그에게서 빼앗긴 주교령 수입을 반환할 것을 요구했다. 페테르는 중재 과정에서 패소하여 무려 2,000 그리브나를 주교에게 반환하라는 명령을 받았다. 브와디스와프 단신의 부분적인 보증에도 불구하고 스비엔카 가문은 그만한 금액을 지불할 수 없었고, 그리하여 1307년 7월 17일 브와디스와프에 대한 충성을 버리고 발데마르, 브란덴부르크 변경백에게로 전향하여 그로부터 다르워, 폴라노보, 스와브노, 투홀라, 노베를 봉토로 받았으며, 슉프스크 지역을 영구적으로 받았다. 1307년 8월, 발데마르는 포메렐리아를 공격했다. 브와디스와프 단신을 대신하여 침략자들에게 저항한 것은 그단스크에 주둔한 포메렐리아 판사 보구시였다. 그러나 그의 군대가 침략자들을 감당할 수 없다는 것이 곧 분명해졌다.

그단스크에 있던 도미니크 수도회의 독일인 수도원장의 조언에 따라 브와디스와프 1세 워키에테크는 튜튼 기사단의 도움을 받기로 결정했다. 처음에는 모든 것이 순조롭게 진행되는 듯했다. 헬름노 사령관 군터 폰 슈바르츠부르크 휘하의 기사단이 브란덴부르크 군을 그단스크에서 몰아내고 트체프까지 진격했기 때문이다. 그러나 프로이센 대총장은 트체프에 거주하던 브와디스와프의 총독 카지미에시 공에게 귀 기울이지 않고 도시를 무혈 입성했다. 그 후 기사단은 노베를 점령하고 1308년에 작전을 완료했다. 스비에치만이 브와디스와프 단신의 손에 남았다. 1309년 4월 쿠야비아에서 브와디스와프 단신과 프로이센 대총장 사이에 포메렐리아 점령에 관한 회담이 열렸는데, 튜튼 기사단은 그단스크 구원에 대한 터무니없는 청구서를 공에게 제시한 다음, 해당 영토를 구매할 것을 제안했다. 두 제안 모두 브와디스와프에 의해 거부되었다. 그 결과, 1309년 7월 튜튼 기사단은 스비에치 포위 공격을 시작했다. 수비대는 9월에야 도시를 항복했다. 기사단은 자신들의 행동을 정당화하기 위해 9월에 브란덴부르크로부터 이 지역에 대한 의심스러운 권리를 매입했다. 포메렐리아 합병으로 대총장은 마침내 수도를 베네치아에서 말보르크로 이전할 수 있게 되었다.

2. 6. 내부 반란 진압 (1308-1312)

브와디스와프 1세가 포메라니아 문제에 직접 관여할 수 없었던 이유는 소폴란드의 불안정한 상황 때문이었다. 크라쿠프의 주교이자 바츨라프 2세의 이전 추종자였던 얀 무스카타는 브와디스와프에 대한 불화를 조장했다. 무스카타는 크라쿠프 왕위를 얻은 직후 브와디스와프의 적대자였던 오폴레의 볼코 1세와 글로구프의 헨리 3세와 접촉을 시도했다. 그니에즈노의 대주교 야쿠프 스빈카가 브와디스와프를 도왔고, 1308년 6월 14일 무스카타의 주교직을 박탈했다. 브와디스와프는 무스카타를 6개월 동안 투옥한 후 공국 밖으로 내쫓았으며, 무스카타는 1317년까지 크라쿠프로 돌아오지 못했다.1311년, 브와디스와프 1세는 크라쿠프 내부의 반란에 직면했다. 현지 독일 귀족들은 보헤미아의 요한을 지지한다고 선언했는데, 이는 과도한 세금 부담과 포메라니아 상실로 인한 경제 위기 때문이었다. 반란의 수장은 크라쿠프의 시장 알베르트였으며, 오폴레의 볼코 1세의 도움을 받았다. 반란군은 크라쿠프를 장악하고 소폴란드의 다른 여러 도시의 지지를 얻었지만, 바벨은 브와디스와프에게 충성하는 군대에 의해 구원받았다. 1312년 4월 오폴레 공작이 도착했지만, 요한은 모라비아에서 자신의 반란군 문제로 인해 반란을 지원할 수 없었다. 헝가리의 지원을 받은 브와디스와프는 산도미에르에서 반란을 제압하고 1312년 6월 오폴레의 볼코 1세를 크라쿠프에서 떠나게 했다. 반란을 진압한 후, 브와디스와프는 반란군을 가혹하게 처벌했다. 일부 의원들은 교수형에 처해지고 재산을 몰수당했으며, 크라쿠프 시는 특권의 일부를 잃었다. 반란 직후 크라쿠프 시의 기록에는 독일어 대신 라틴어가 도입되었다.

2. 7. 대폴란드 통일 (1309-1315)

1296년 프셰미스우 2세가 암살된 후, 브와디스와프 1세는 마워폴스카와 포모제를 상속받을 것을 주장했으나, 보헤미아 왕 바츨라프 2세에게 마워폴스카를 넘겨주게 되었다. 비엘코폴스카에 대해서도 그워구프 공작 헨리크 3세와 충돌하여 1306년에 패배하였다.1309년 헨리크 3세가 사망하면서 그의 영토는 다섯 아들에게 분할되었다.[23] 헨리, 얀, 프쳄코는 포즈난을, 볼레스와프와 콘라트는 그니에즈노와 칼리쉬를 받았다.[23] 1년 뒤 영토는 다시 분할되었는데, 이는 지역 엘리트들을 위협했고, 1314년 귀족과 기사들은 헨리 3세의 아들들에 대항하여 반란을 일으켰다.[23] 독립적인 정치적 지위를 추구하던 지역 기사들은 포즈난을 확보했으며, 브와디스와프 1세는 1314년 8월 포즈난에 입성했다.[23] 이후 그는 스스로를 폴란드 왕국의 공작으로 지칭하기 시작했다.[23] 공작들은 대폴란드를 잃는 상황에 타협해야만 했으며, 그들은 오브라와 노테치 강에 접한 영토의 일부만 남게 되었다.[24]

1312년에 레그니차 공작 볼레스와프 3세·헨리크 6세 형제와 동맹을 맺고 헨리크 3세의 아들들과 싸웠으며, 1314년에는 비엘코폴스카도 브와디스와프 1세의 영토에 편입되었다.

대폴란드의 회복은 브와디스와프 1세가 국제 정치에 참여할 수 있게 해주었다.[24] 1315년, 폴란드는 스칸디나비아의 세 왕국인 덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 그리고 메클렌부르크 공국과 포메라니아 공국과 함께 브란덴부르크에 대항하는 동맹을 맺었다.[24] 1년 후 전쟁이 발발했지만, 성공을 거두지 못하고 국경 지역의 파괴만 초래했다.[24]

2. 8. 폴란드 왕 즉위 (1320)

1318년, 브와디스와프 1세는 폴란드 왕위 획득을 위한 노력을 시작했다.[25] 교황 요한 22세는 보헤미아 왕 요한이 폴란드 왕위를 주장하고 있었기 때문에 처음에는 승인을 주저했지만, 결국 이를 승인했다.[25] 1320년 1월 20일, 그니에즈노 대주교 야니슬라프는 바벨 대성당에서 브와디스와프 1세를 폴란드 왕으로 대관했다.[25] 이 대관식은 폴란드가 재통합된 독립 왕국이 되었다는 정치적 주장이었다. 그러나 보헤미아의 요한이 폴란드 왕이라는 칭호를 사용했기 때문에, 국제 무대에서 브와디스와프 1세는 전국이 아닌 크라쿠프의 왕으로 여겨졌다.[25]1320년은 브와디스와프 1세의 정치에 중요한 해였다. 그는 이노브로츠와프와 브제시치 쿠야비에서 튜튼 기사단이 그단스크 포메라니아를 병합한 사건을 재판하기 위해 교황 법원과 협의를 시작했다.[26] 폴란드 측 증인 25명의 증언을 들은 후, 재판관들은 1321년 2월 9일에 왕에게 유리한 결정을 내렸다.[26] 튜튼 기사단은 항소하였고, 교황은 이 판결을 승인하지 않아 사건은 중단되었다.[26]

2. 9. 튜튼 기사단과의 전쟁 (1326-1332)

브와디스와프 1세는 만년에 독일 기사단과의 전쟁( 폴란드-튜턴 전쟁)에 힘을 쏟았다. 보헤미아 왕 요한도 폴란드 왕위를 포기하지 않고 독일 기사단과 동맹을 맺어 폴란드를 공격했다.1326년 2월 10일, 브와디스와프 1세는 리투아니아의 지원을 받아 브란덴부르크를 침공했다. 이 과정에서 튜튼 기사단에게 이교도 군대가 참여했음을 알렸고, 적어도 일시적인 중립을 기대했으나, 브란덴부르크 침공은 큰 성과를 얻지 못했다.

1327년 폴란드-튜턴 전쟁이 발발하자, 브와디스와프 1세는 프워츠크 공작 벤체슬라우스를 복속시키려 했으나, 튜튼 기사단과 보헤미아 왕 요한이 벤체슬라우스를 지원하여 실패했다.

1329년 전쟁이 재개되자 보헤미아의 요한은 튜튼 기사단의 도움을 받아 도브진을 점령했고, 튜튼 기사단에게 넘겨주었다. 또한 튜튼 기사단은 쿠야비아의 브워츠와베크, 라치옹츠, 프셰데츠 교구를 불태우고 파괴했다.

1330년, 튜튼 기사단은 다시 라지에유프, 비드고슈치, 나크워를 약탈했다. 브와디스와프 1세는 비스와 강을 건너 헬름노에 침입, 코발레보 포모르스키에 성을 포위하는 데 성공했고, 리피에넥에서 7개월간의 휴전에 동의했다.

1331년, 튜튼 기사단은 다시 폴란드를 공격했고, 디트리히 폰 알텐부르크가 지휘하는 군대가 보헤미아 왕 요한의 원정과 협력하여 칼리시에서 만나기로 계획했다. 튜튼 군대는 피즈드리와 그니에즈노를 점령했다. 9월 23일에서 24일 밤, 코닌 근처에서 첫 번째 주요 충돌이 발생했고, 9월 27일 플로프체 전투가 벌어졌다. 플로프체 전투는 결정적인 승리는 아니었지만, 튜튼 기사단이 넘을 수 없는 존재가 아니라는 것을 폴란드인들에게 확신시켜 주었다.

1332년, 튜튼 기사단은 브제슈치 쿠야프스키를 함락시키고, 이노브로츠와프와 그니에프코보 등 쿠야비아의 주요 거점을 점령했다.

2. 10. 사망

브와디스와프 1세는 1333년 3월 2일 크라쿠프의 바벨 성에서 사망했으며, 그해 3월 12일에 대성당에 묻혔을 것으로 추정된다.[28] 그의 아들인 카지미에시 3세가 소폴란드, 산도미에시 공작령, 대폴란드, 쿠야비, 우치차와 시에라츠 공작령을 상속받았다. 그러나 실레시아와 서쪽의 루부시 지방, 그리고 북쪽의 그단스크 포메라니아, 서포메라니아, 마조비아는 여전히 왕국 국경 밖에 남아 있었다.[28] 그럼에도 불구하고 브와디스와프의 치세는 폴란드 왕국 부활의 중요한 발걸음이었다.[28]3. 유산

브와디스와프 1세는 폴란드 통일이라는 목표를 끊임없이 추구했지만, 완전한 성공을 거두지는 못했다. 그의 성공에는 레셰크 검은공, 헨리 4세 프로부스, 카지미에시 2세, 프셰미스우 2세, 바츨라프 2세, 바츨라프 3세, 글로구프의 헨리 3세 등 강력한 경쟁자들의 예기치 못한 죽음이 큰 영향을 미쳤다. 만약 이들이 죽지 않았다면, 브와디스와프 1세는 작은 브제스크쿠야비아의 공작으로 남았을 수도 있다.

그러나 그의 끈기와 일관된 행동이 없었다면 폴란드는 룩셈부르크 왕가의 일부가 되거나 영구적으로 분열되었을 수도 있다. 그의 재위 기간 동안 폴란드는 튜튼 기사단과 처음으로 심각하게 충돌했고, 수 세기 동안 지속될 리투아니아와의 동맹을 맺는 계기가 되었다. 바벨에서의 대관식은 폴란드 왕국의 지위를 확고히 하는 선례를 세웠다.

브와디스와프 1세는 전국에 통일된 법전을 제정하려 노력했으며, 이 법전에서 유대인의 안전과 자유를 보장하고 기독교인과 동등한 입장에 두었다. 또한 국가 통일을 시작하면서 전국적인 행정 조직과 재무부를 조직하기 시작했다. 이러한 활동은 그의 아들 카지미에시 3세에 의해 성공적으로 이어졌다.

카지미에시 3세는 아버지의 업적 덕분에 보헤미아의 요한에게 폴란드 왕위에 대한 권리를 양도받기 위한 자금을 확보하고, 경제적으로 통일된 국가를 발전시킬 수 있었다. 브와디스와프 1세는 미에슈코 1세와 볼레스와프 1세처럼 아들의 그늘에 가려져 있다.

3. 1. 평가

브와디스와프 1세는 폴란드 통일이라는 목표를 끊임없이 추구했지만, 완전한 성공을 거두지는 못했다. 그의 성공에는 레셰크 검은공, 헨리 4세 프로부스, 카지미에시 2세, 프셰미스우 2세, 바츨라프 2세, 바츨라프 3세, 글로구프의 헨리 3세 등 강력한 경쟁자들의 예기치 못한 죽음이 큰 영향을 미쳤다. 만약 이들이 죽지 않았다면, 브와디스와프 1세는 작은 브제스크쿠야비아의 공작으로 남았을 수도 있다.그러나 그의 끈기와 일관된 행동이 없었다면 폴란드는 룩셈부르크 왕가의 일부가 되거나 영구적으로 분열되었을 수도 있다. 그의 재위 기간 동안 폴란드는 튜튼 기사단과 처음으로 심각하게 충돌했고, 수 세기 동안 지속될 리투아니아와의 동맹을 맺는 계기가 되었다. 바벨에서의 대관식은 폴란드 왕국의 지위를 확고히 하는 선례를 세웠다.

브와디스와프 1세는 전국에 통일된 법전을 제정하려 노력했으며, 이 법전에서 유대인의 안전과 자유를 보장하고 기독교인과 동등한 입장에 두었다. 또한 국가 통일을 시작하면서 전국적인 행정 조직과 재무부를 조직하기 시작했다. 이러한 활동은 그의 아들 카지미에시 3세에 의해 성공적으로 이어졌다.

카지미에시 3세는 아버지의 업적 덕분에 보헤미아의 요한에게 폴란드 왕위에 대한 권리를 양도받기 위한 자금을 확보하고, 경제적으로 통일된 국가를 발전시킬 수 있었다. 브와디스와프 1세는 미에슈코 1세와 볼레스와프 1세처럼 아들의 그늘에 가려져 있다.

4. 왕실 칭호

브와디스와프 1세는 대관식 전에는 ''Wladislaus Dei gracia, dux Regni Poloniae et dominus Pomeraniae, Cuiavie, Lanciciae ac Siradiae'', 즉 "하느님의 은총으로 폴란드 왕국의 공작이자, 포메라니아, 쿠야비, 워치차 및 시에라츠의 영주"라는 칭호를 사용했다. 대관식 후에는 ''Wladislaus Dei gracia, rex Poloniae et dominus Pomeraniae, Cuiavie, Lanciciae ac Siradiae'', 즉 "하느님의 은총으로 폴란드 왕이자, 포메라니아, 쿠야비, 워치차 및 시에라츠의 영주"라는 칭호를 사용했다.

이후 역사에서는 그를 브와디스와프 4세 또는 브와디스와프 1세로 언급하기도 한다. 그가 실제로 어떠한 재위 번호를 사용했다는 기록은 없다. 두 숫자 모두 후대 역사가들의 소급 적용이다. "4세"는 브와디스와프 1세 헤르만 이후 폴란드를 지배한 동명의 네 번째 인물이기 때문에 붙여진 것이다. "1세"는 백 년 이상 분열된 시대를 거쳐 군주제를 부활시켰기 때문에 붙여졌으며, 공식적으로 3세를 사용한 바르나의 블라디슬라프 3세와 4세를 사용한 블라디슬라프 4세 바사에서 역산된 것이다.

5. 가족 관계

브와디스와프 1세는 프셰미스우 2세가 살아있을 때 볼레스와프 비에르스키의 딸 야드비가와 결혼했다.[18] 역사학자들 사이에서는 결혼 시기에 대해 여러 이론이 있는데, 1279년 이전 설,[18] 1290년에서 1293년 사이 설,[19] 1289년 4월 23일 설[20] 등이 있다. 1293년, 칼리시의 야드비가와 결혼했는데,[29] 그녀는 대폴란드 공작 볼레스와프 1세와 헝가리의 욜란타의 딸이었다.

브와디스와프 1세와 칼리시의 야드비가 사이에는 6명의 자녀가 있었다.

- 쿤군다(1295년에서 1298년 사이 출생; 1331년 4월 9일 또는 1333년 사망). 베르나르트와 결혼하여 시비드니차의 볼코 2세를 낳았고, 이후 작센비텐베르크의 루돌프 1세 공작과 재혼했다.

- 스테판 (1296년에서 1300년 사이 출생; 1306년 사망)

- 브와디스와프 (1296년에서 1311년 사이 출생; 1312년 사망)

- 엘리자베스 (1305년-1380년 12월 29일) – 헝가리의 카로이 1세와 결혼했다.

- 카지미에시 3세 (1310년 4월 30일-1370년 11월 5일), 폴란드 왕 (1333–1370).

- 야드비가 (1306년과 1309년 사이 또는 1311년과 1319년 사이 출생; 1320년과 1335년 사이 6월 3일 사망)

6. 대중 문화

그는 폴란드 역사 드라마 TV 시리즈 ''크루나 크루루프''(Korona królów, 왕관)에서 비에스와프 보이치크/Wiesław Wójcikpl에 의해 연기되었다. 그는 시즌 1에서 반복적으로 등장하는 인물이다.

7. 갤러리

참조

[1]

뉴스

Władysław Łokietek

https://dzieje.pl/po[...]

2020-03-29

[2]

웹사이트

Król Władysław Łokietek mocno różnił się od naszych wyobrażeń. Naukowcy zaskakują

https://historia.wpr[...]

2023-12-22

[3]

서적

Dzieje Polski. T.2. 1202-1340. Od rozbicia do nowej Polski.

[4]

서적

Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny

Warsaw

[5]

서적

Przemysł II. Odnowiciel korony polskiej

Poznan

[6]

서적

Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny

Warsaw

[7]

서적

Przemysł II: Odnowiciel korony polskiej

[8]

문서

For more on this battle, see: Długosz, J., Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego (en: Annals, or Chronicles of the Famous Kingdom of Poland), vol. VII, p. 327 (under the year 1290, which was a mistake by the chronicler); Nagrobki książąt śląskich (en: Tombstones of Silesian princes), in: Monumenta Poloniae Historica, vol. II, p. 713; Kronika książąt polskich (en: Chronicle of Polish princes), in: Monumenta Poloniae Historica, vol. II, p. 536; and Musiał, S., Bitwa pod Siewierzem i udział w niej Wielkopolan (en: Battle of Siewierz and Greater Poland's participation in it), in: Krzyżaniakowa, J., ed., Przemysł II, odnowienie królestwa polskiego (en: Przemysł II, renewal of the Polish kingdom), Poznań 1997, pp. 161–166.

[9]

서적

Przemysł II Król Polski

Warsaw

[10]

뉴스

Władysław Łokietek

https://dzieje.pl/po[...]

2020-03-29

[11]

문서

Nowacki, B., Przemysł II: Odnowiciel korony polskiej (en: Przemysł II: Restorer of the Polish Crown), p. 164; Nowakowski, T., Małopolska elita władzy wobec rywalizacji o tron krakowski w latach 1288–1306 (en: Lesser Poland ruling elite in the face of rivalry for the Kraków throne in the years 1288–1306), Bydgoszcz 1992, p. 27; and Jurek, T., Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274–1309) (en: Heir of the Kingdom of Poland, Henryk, prince of Głogów (1274–1309)), Poznań 1993, p. 14.

[12]

문서

This derives from Pietras, T., 2001, p. 38, who claims that after the death of Henryk Probus "the struggle for Kraków between Przemysl II and Władysław Łokietek flared up". Swieżawski, A., in Przemysł II Król Polski (en: Przemysł II, Polish King), Warsaw 2006, p. 135, takes an indirect position by assuming that an agreement between Przemysł II and Łokietek could not have taken place, because throughout the reign of Przemysł II in Kraków, the latter had consistently been called the prince of Kraków and Sandomierz.

[13]

서적

Przemysł II. Odnowiciel korony polskiej

[14]

문서

Swieżawski, A., Przemysł II Król Polski (en: Przemysł II, Polish King), Warsaw 2006, p. 148; and Baszkiewicz, J., Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku (en: Establishment of a united Polish state at the turn of the 13th and 14th centuries), Warsaw 1954, pp. 208–209

[15]

문서

Zbiór dokumentów małopolskich, (en: Collection of documents from Lesser Poland), S. Kuraś and I. Sułkowska-Kuraś, eds., vol. IV, Wrocław 1969, no. 886, and Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski (en: Diplomatic Code of Greater Poland), vol. II, no. 692. The documents bear the date of 6 January. The secrecy of this arrangement is demonstrated by the use of the term "heirs of Kraków" by the princes. For the sake of Wenceslaus II, explicitly using this title would threaten war, see Aleksander Swieżawski, Przemysł II Król Polski (en: Przemysł II, Polish King), Warsaw 2006, p. 150.

[16]

뉴스

Władysław Łokietek

https://dzieje.pl/po[...]

2020-03-29

[17]

문서

Casimir II of Łęczyca was killed on 10 June 1294 at the Battle of Trojanov against the Lithuanians. Balzer, Oswald, Genealogia Piastów (en: Genealogy of the Piasts), Lviv 1895, p.342; and Swieżawski, Aleksander, Przemysł II Król Polski (en: Przemysł II, Polish King), Warsaw 2006, pp. 149–150.

[18]

서적

Genealogia Piastów

Lviv

[19]

문서

Jasinski, K., 2001, pp. 122–123.

[20]

간행물

Zabiegi księcia kujawskiego Władysława Łokietka o tron krakowski w latach 1288–1293

[21]

뉴스

Władysław Łokietek

https://dzieje.pl/po[...]

2020-03-29

[22]

문서

Wladislaus

[23]

서적

Historia Polski. Średniowiecze

Kraków

[24]

서적

Władysław Łokietek na tle swoich czasów

Wrocław: Ossolineum

[25]

서적

Historia Polski. Średniowiecze

Warsaw

[26]

뉴스

Władysław Łokietek

https://dzieje.pl/po[...]

2020-03-29

[27]

웹사이트

Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim

https://web.archive.[...]

[28]

문서

Jasinski, K., 2001. pp. 121–122. Possible date of the funeral was deduced from an incorrect date for Władysław's death as recorded in the Chronicle of Jan of Czarnków. The funeral probably took place in March, and certainly before the coronation of his son, Casimir, on April 25, 1333.

[29]

문서

She was the only wife of Władysław. See Jasiński, K. 2001, p. 122.

[30]

서적

Polskie koronacje i korony

Kraków

[31]

웹사이트

Kraków

http://www.sp2skawin[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com