에우티데모스 1세

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에우티데모스 1세는 이오니아 출신으로 박트리아 왕국의 왕위를 찬탈한 인물이다. 기원전 230년경 혹은 기원전 223년경 박트리아의 왕이 되었으며, 셀레우코스 제국의 안티오코스 3세의 침략에 맞서 박트라를 방어했다. 그는 안티오코스 3세와의 협상을 통해 아들 데메트리오스 1세와 안티오코스 3세의 딸을 결혼시키는 조건으로 박트리아 왕국의 독립을 인정받았다. 에우티데모스 1세는 중앙아시아 유목민의 위협을 강조하며 자신의 통치를 정당화했고, 데르벤트 성벽을 건설하는 등 국방에도 힘썼다. 그는 금화, 은화, 청동 주화를 발행했으며, 그의 혈통은 데메트리오스 1세와 안티마코스 1세 형제의 가계를 통해 후세에 이어져 사산 제국의 샤푸르 2세에게까지 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고대 테살리아인 - 안티고노스 2세 고나타스

안티고노스 2세 고나타스는 기원전 319년경에 태어나 안티고노스 왕조를 부활시킨 마케도니아의 왕으로, 디아도코이와 관련이 있으며 켈트족 침략을 격퇴하고 왕위를 되찾는 등 파란만장한 삶을 살았고 스토아 학파 철학자 제논의 영향을 받아 문화 예술을 장려했으며 80세에 사망하여 왕위를 아들에게 물려주었다. - 고대 테살리아인 - 리시마코스

알렉산드로스 대왕의 경호대였던 리시마코스는 제국 분할 후 트라키아를 중심으로 왕이 되었고, 디아도코이 전쟁에 참여하여 영토를 확장했으며, 코루페디온 전투에서 패배해 전사, 자신의 이름을 딴 도시를 건설하는 등 헬레니즘 시대에 영향을 미쳤다. - 그리스-박트리아 국왕 - 에우티데모스 2세

에우티데모스 2세는 기원전 2세기경 바크트리아를 통치한 에우티데모스 왕조의 마지막 왕으로, 데메트리오스 1세의 아들이며 젊은 나이에 사망했을 것으로 추정되고, 아폴론과 헤라클레스가 새겨진 동전으로 통치 시기를 추정할 수 있다. - 그리스-박트리아 국왕 - 디오도토스 2세

디오도토스 2세는 기원전 3세기 중반 그리스-박트리아 왕국의 왕으로, 파르티아와의 동맹을 통해 왕국 안정을 꾀했으나 에우튀데모스 1세에게 암살당해 왕조가 교체되었으며, 그의 주화는 왕국의 경제 및 정치 상황을 보여주는 자료로 평가받는다.

2. 생애

이오니아의 마그네시아 지역 출신으로 추정되는 에우티데모스 1세는[1] 기원전 230년경 또는 기원전 223년경 그리스-박트리아 왕국의 왕 디오도토스 2세를 몰아내고 스스로 왕위에 올랐다.[13] 그는 데메트리오스 1세의 아버지이기도 하다.[2][3]

왕위에 오른 후, 기원전 208년 셀레우코스 제국의 안티오코스 3세의 침입을 받았으나, 아리우스 전투에서의 패배에도 불구하고 수도 박트라에서 3년간의 박트라 포위전을 성공적으로 방어해냈다.[3] 결국 안티오코스 3세로부터 왕으로 인정받았으며,[3] 이 과정에서 중앙아시아의 유목민 침입 위협을 내세워 자신의 통치 정당성을 주장하기도 했다.[3] 그는 또한 북방의 위협에 대비하여 요새를 건설하는 등 왕국의 방비를 강화한 것으로 보인다. 쿨리압에서 발견된 비문은 그가 아들 데메트리오스 1세와 함께 통치했을 가능성을 시사한다.[7]

에우티데모스 1세는 대략 기원전 200년 또는 기원전 195년경에 사망한 것으로 추정되며, 그의 왕위는 아들 데메트리오스 1세가 계승하여 남아시아 북서부로의 확장을 이어나갔다. 그의 혈통은 후대에도 이어져 사산 제국의 샤푸르 2세와도 연결된다는 설이 있다.

2. 1. 초기 생애와 배경

에우티데모스는 이오니아의 마그네시아 출신으로 알려져 있으나,[1] 정확한 출신지는 마이안드로스 강변의 마그네시아인지 시필룸 산 기슭의 마그네시아인지 불확실하다. 스트라보와 폴리비오스에 따르면, 그는 데메트리오스 1세의 아버지였다.[2][3] 역사가 윌리엄 우드소프 탄은 에우티데모스가 기원전 295년경에 태어났으며, 그의 아버지는 안티마쿠스 또는 아폴로도투스라는 이름의 그리스 장군으로, 이 장군이 소피테스의 아들일 가능성이 있다고 보았다. 또한 탄은 에우티데모스가 그리스-박트리아 왕국의 왕 디오도토스 2세의 누이와 결혼했다고 주장했다.[4]다른 설에 따르면, 그의 조부는 소피테스(Sophytes), 아버지는 아폴로드(Apollodds), 조모(혹은 증조모)는 Dkhti이며, 더 나아가 증조부가 알렉산드로스 대왕이라는 주장도 있어, 에우티데모스를 알렉산드로스 대왕의 고손으로 보기도 한다.

기원전 230년경 또는 기원전 223년경, 에우티데모스는 당시 박트리아의 왕이었던 디오도토스 2세를 몰아내고 스스로 왕위에 올랐다.[13]

2. 2. 왕위 등극과 셀레우코스 제국과의 전쟁

마그네시아[13] 출신인 에우티데모스는 기원전 230년경 혹은 기원전 223년경, 박트리아 왕 디오도토스 2세를 몰아내고 왕위를 차지했다.[3] 그의 초기 통치에 대해서는 알려진 바가 거의 없으나, 기원전 208년 셀레우코스 제국의 왕 안티오코스 3세가 동쪽으로 진격해 오면서 상황이 바뀌었다.[3]

에우티데모스는 아리우스 강(하리 강) 강둑에서 10,000명의 기병을 이끌고 안티오코스 3세에 맞서려 했으나, 아리우스 전투에서 패배하여 수도 박트라로 후퇴해야 했다.[3] 이후 그는 박트라 요새에서 3년 동안 이어진 박트라 포위전을 성공적으로 방어했다.[3]

포위가 교착 상태에 빠지자 양측은 평화 협상을 시작했다. 에우티데모스는 사신을 보내 자신이 셀레우코스 왕조에 반역한 것이 아니라, 이전 왕조인 디오도토스 가문을 몰아낸 공로가 있으며, 자신이 북방 유목민[14]의 침입을 막고 있어 셀레우코스 제국에도 이익이 된다고 주장했다. 또한, 강화하지 않으면 유목민의 침입으로 양측 모두 위험해질 수 있다고 경고했다.[3] 폴리비오스에 따르면, 에우티데모스는 안티오코스에게 "자신은 왕에게 반역한 적이 없으며, 다른 사람들이 반역한 후에 그들의 후손들을 멸망시키고 박트리아의 왕좌를 차지했다"고 주장하며 왕위 찬탈의 정당성을 강조했다.

안티오코스 3세 역시 해결책을 모색하던 중이었기에 에우티데모스의 제안을 받아들였다. 에우티데모스는 아들 데메트리오스를 보내 협상을 마무리 지었다. 안티오코스 3세는 젊은 데메트리오스의 용모와 태도를 보고 왕족의 자질이 있다고 판단하여, 자신의 딸 중 한 명과 결혼시키겠다고 약속하고 에우티데모스의 왕위를 공식적으로 인정했다.[3] 기원전 206년경 체결된 평화 조약의 일환으로, 에우티데모스는 안티오코스 3세에게 군량과 전투 코끼리를 제공했으며,[5] 셀레우코스 군대는 박트리아에서 철수했다.

2. 3. 중앙아시아 정책과 쿨리압 비문

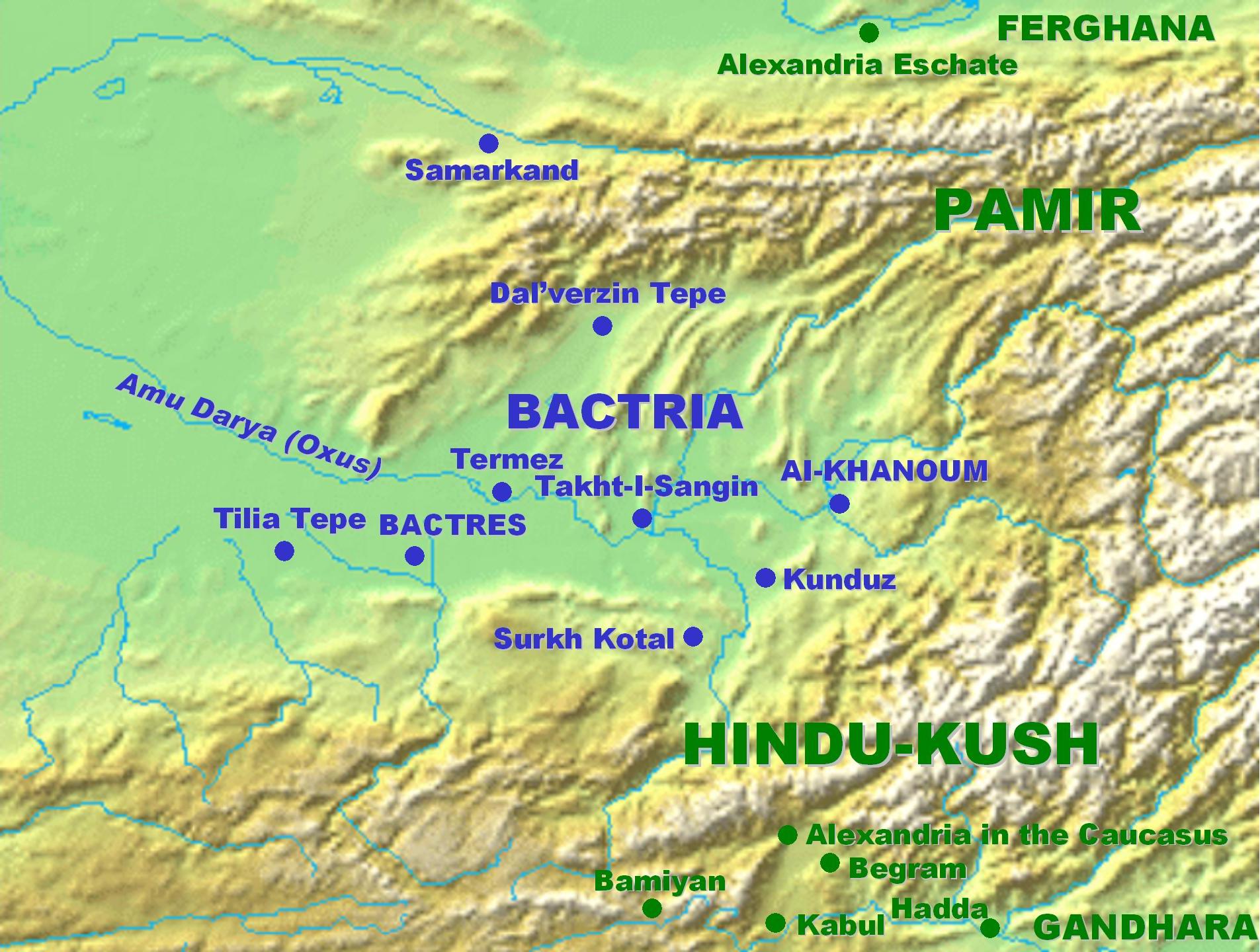

폴리비오스는 에우티데모스 1세가 기원전 206년 안티오코스 3세와의 평화 협상 과정에서 중앙아시아 대초원 유목민의 침입 위협을 언급하며 자신의 왕권을 정당화하려 했다고 기록했다.[3] 그는 안티오코스 3세에게 만약 자신의 요구(왕위 인정)가 받아들여지지 않으면, 가까이 있는 대규모 유목민 세력 때문에 두 통치자 모두 위험에 처할 것이며, 유목민이 박트리아로 들어오게 되면 이 지역 전체가 야만화될 것이라고 경고했다. 이는 에우티데모스가 자신의 통치가 중앙아시아 지역을 유목민으로부터 보호하는 방파제 역할을 하고 있음을 강조한 것이다.고고학적 증거들은 에우티데모스 1세 시대에 북서부 박트리아, 특히 현재 우즈베키스탄의 수르한다리야 지역에 있는 기사르 산맥과 쾨이텐다그 산맥 일대의 요새들에서 활발한 활동이 있었음을 보여준다. 우준다라의 셀레우코스 시대 요새는 확장되었고, 이곳에서는 에우티데모스 1세의 청동 주화 다수와 함께 수백 개의 화살촉 및 격렬한 전투의 흔적을 보여주는 유물들이 발견되었다. 또한, 동전 발견 증거를 통해 에우티데모스 1세가 중요한 고개를 방어하는 약 1.6km에서 1.7km 길이의 석조 성벽인 "철문"(데르벤트 성벽)을 처음 건설했을 가능성이 제기된다. 라디슬라프 스탄초(Ladislav Stančo)는 이러한 고고학적 증거와 폴리비오스가 언급한 유목민의 위협을 잠정적으로 연결한다. 하지만 그는 데르벤트 성벽이 북서쪽의 소그디아로부터의 공격이 아닌, 남동쪽의 박트리아로부터의 공격을 방어하기 위해 설계된 것으로 보인다는 점도 지적한다. 발견된 수백 개의 화살촉 역시 성벽에 대한 남동쪽에서의 공격을 시사하는 것으로 해석될 수 있다. 스탄초는 에우티데모스 1세가 원래 소그디아에 기반을 두고 박트리아로부터 자신을 방어하기 위해 요새를 건설한 후, 나중에 박트리아를 장악했을 수 있다고 추정한다. 루카스 크리스토풀로스(Lukas Christophylos)는 더 나아가 에우티데모스가 박트리아 왕위에 오르기 전(기원전 250-230년경)부터 소그디아, 간쑤, 타림 분지의 성벽 도시들, 심지어 헬레니즘화된 사카 기병대까지 통제했을 가능성을 제기한다.

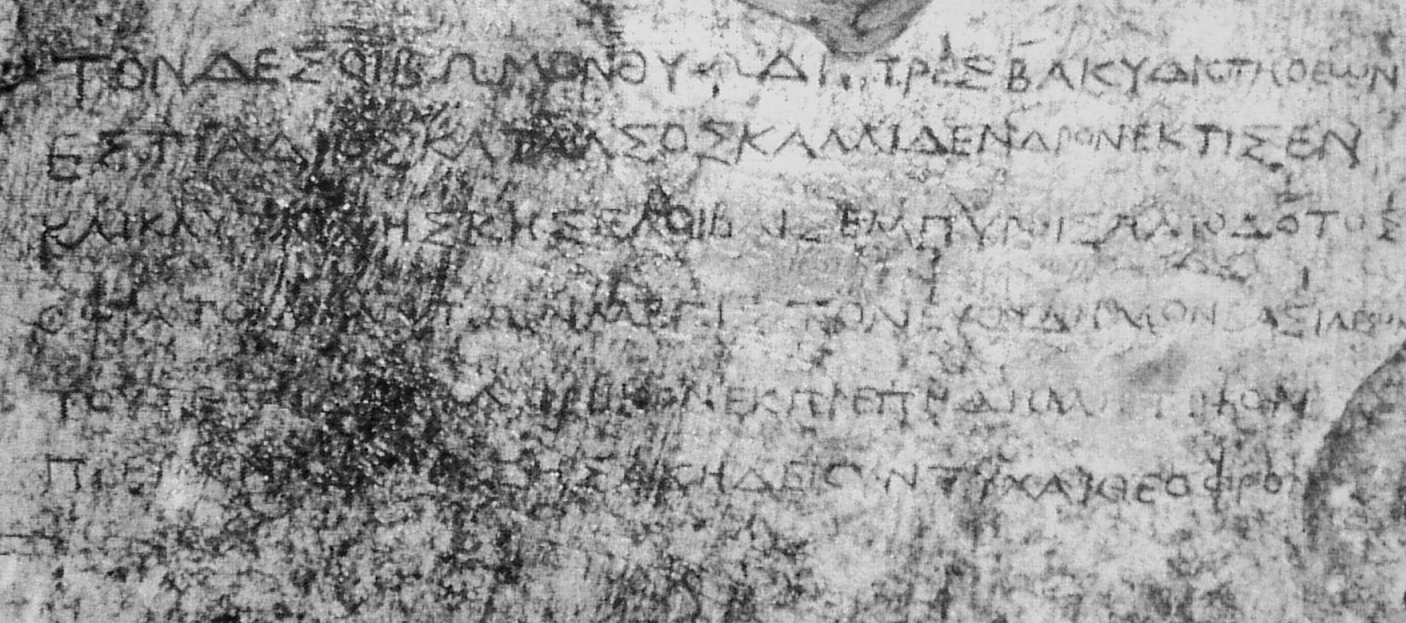

타지키스탄 북동부 쿨리압 지역에서는 기원전 200년에서 195년 사이의 것으로 추정되는 그리스어 비문이 발견되었다. 이 비문은 헬리오도토스(Heliodotos)라는 그리스인이 헤스티아 여신에게 제단을 봉헌하며 에우티데모스를 "모든 왕들 중 가장 위대한 왕"으로, 그의 아들 데메트리오스 1세를 "영광스러운 정복자"로 칭송하는 내용을 담고 있다.[7]

:가장 존경받는 신들 중 당신, 헤스티아에게 이 향기로운 제단을 바칩니다. 헬리오도투스는 아름다운 나무가 있는 제우스의 숲에 제단을 세우고, 당신이 신성한 행운과 함께 모든 왕들 중 가장 위대한 에우티데모스와 뛰어난 아들 데메트리오스를 걱정 없이 보존할 수 있도록 헌주와 번제를 바쳤습니다. 데메트리오스는 훌륭한 승리로 명성을 떨쳤습니다.

이 비문은 폴리비오스의 기록과 더불어 에우티데모스가 생전에 아들 데메트리오스를 공동 통치자로 삼았을 가능성을 시사하는 중요한 증거로 여겨진다. 데메트리오스를 "영광스러운 정복자"로 언급한 것은 안티오코스 3세와의 전쟁에서의 활약이나 인도에서의 군사적 성공, 또는 미래의 승리에 대한 기대를 나타내는 것일 수 있다.

2. 4. 사망과 계승

에우티데모스의 사망 시기는 대략 기원전 200년 또는 기원전 195년으로 추정된다. 그의 뒤를 이어 아들 데메트리오스 1세가 왕위를 계승하였으며, 그는 남아시아 북서부 지역을 침략했다.에우티데모스 1세의 혈통은 데메트리오스 1세와 안티마코스 1세 형제의 가계를 통해 후대에 이어졌다. 유명한 후손으로는 사산 제국의 샤푸르 2세가 있는데, 그의 어머니가 에우티데모스 1세의 후손으로 여겨진다.

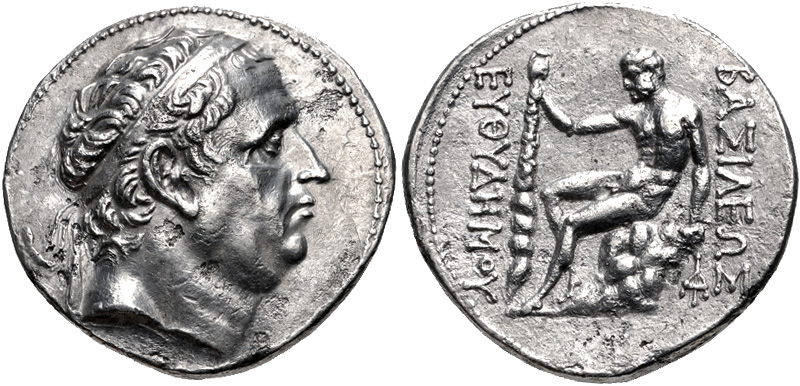

3. 주화

에우티데모스 1세는 '주조소 A'와 '주조소 B'로 알려진 두 곳의 조폐소에서 금화, 은화, 동전을 주조했다. 그는 그의 모든 후계자들보다 훨씬 더 많은 양의 동전을 생산했으며, 그의 주화는 에우크라티데스 1세 (기원전 170-145년경) 시대까지 금화 액면가를 포함하는 마지막 그리스-박트리아 주화였다. 에우티데모스의 금화와 은화는 모두 아티카 중량 표준에 따라 주조되었으며, 테트라드라크마의 무게는 약 16.13g이고 모두 동일한 기본 디자인을 가지고 있다. 앞면에는 깔끔하게 면도하고, 자유롭게 흐트러진 머리카락에 디아뎀을 쓴 그의 옆모습이 묘사되어 있는데, 이는 궁극적으로 알렉산드로스 대왕의 묘사에서 유래한 헬레니즘 시대 왕들의 전형적인 도상이다. 뒷면에는 헤라클레스가 바위에 앉아 옆 바위나 무릎에 곤봉을 올려놓은 모습이 나타나며, 'ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ|바실레오스 에우티데모이grc'(에우티데모스 왕의)라는 글귀가 새겨져 있다. 헤라클레스는 알렉산드로스 대왕과 연관되어 박트리아에서 인기 있는 신이었지만, 이 뒷면 도안은 에우티데모스의 고향인 마그네시아 근처 서부 소아시아에서 셀레우코스가 주조한 동전과 매우 유사하다는 특징이 있다. 헤라클레스는 에우티데모스의 직계 후계자인 데메트리우스와 에우티데모스 2세의 주화에도 계속 등장한다.

앞면 초상에는 4가지 뚜렷한 버전이 있는데, 이는 조각가에게 주어진 다양한 모델을 반영한 것으로 보인다.

- 1형: 젊거나 중년의 남자로 묘사하는 '이상화'된 초상으로, 매우 큰 눈, 아치형 눈썹, 뾰족한 코, 튀어나온 턱, 매우 넓은 디아뎀을 특징으로 한다. 전체적인 모습은 디오도토스 1세의 주화 이미지와 매우 유사하다.

- 2형: 턱이 더 두꺼운 키 크고 큰 얼굴을 보여준다. 눈은 더 작고 디아뎀은 훨씬 좁다.

- 3형: 2형과 비슷하지만 이마 위의 머리카락이 반원으로 양식화되어 있다.

- 4형: 매우 큰 턱을 가진 눈에 띄게 나이 든 남자로 묘사된다. 머리카락 또한 좀 더 자연스러운 방식으로 디아뎀과 상호 작용한다.

초상 유형 1이 가장 초기의 것이고 유형 4가 가장 후기의 것이므로, 이 동전들은 에우티데모스가 긴 통치 기간 동안 나이를 먹어가는 모습을 보여주는 것으로 해석되어 왔다. 그러나 사이먼 글렌(Simon Glenn)은 이 유형들이 '이상화' 초상에서 '자연화' 초상으로의 전환을 나타낸다고 주장하며, 첫 세 유형의 나이 구분이 매우 주관적이라는 점을 지적한다. 이러한 사실주의로의 전환은 헬레니즘 왕들의 일반적인 도상에서 상당한 차이를 보이는데, 그들의 주화는 나이에 관계없이 일반적으로 젊고 이상화된 모습으로 왕을 묘사했기 때문이다. 초상 유형 4는 토를로니아 컬렉션에 있는 로마 시대의 흉상과 비교되었고, 이에 따라 1894년 얀 식스는 이 흉상을 "토를로니아 에우티데모스"로 알려진 에우티데모스의 흉상으로 확인했다. 하지만 이러한 동일시 주장은 R. R. R. 스미스에 의해 로마 공화국의 장군으로 식별되면서 논쟁의 여지가 있다.

이전의 디오도토스 주화나 에우티데모스 1세 후계자들의 주화처럼, 도안과 다이 링커(die-linker)를 통해 귀금속 주화를 동시에 생산한 두 개의 조폐소로 나눌 수 있다.

- 조폐소 A: 두 종류의 도안을 사용한다. 하나는 정삼각형을 이등분하는 수직선 형태로, 삼각형 꼭짓점에서 두 개의 짧은 수직선이 아래로 매달려 있다. 다른 하나는 Π 안에 Α가 포함된 형태이다.

- 조폐소 B: 처음에는 세 개의 도안을 사용했으며, 가장 오래 지속된 것은 Ρ와 Η의 조합이었다. 나중에는 이 도안이 Ρ와 Κ의 조합으로 대체되었다.

가상의 "조폐소 C"는 현재 "조폐소 B"와 동일한 것으로 밝혀졌다. 프랭크 홀트(Frank Holt)와 브라이언 크리트(Brian Kritt)는 "조폐소 B"를 왕국의 수도인 박트라와 동일시한다. 홀트는 "조폐소 A"를 아이 카눔과 동일시하는 반면, 크리트는 아이 카눔 근처의 다른 장소를 선호한다. 사이먼 글렌은 "두 조폐소의 위치를 알지 못한다"는 점과 아이 카눔에 조폐창이 있었는지 여부에 대해 특히 불확실하다는 점을 강조한다.

소그디아나 지역에서 발견된 에우티데모스 1세의 주화의 야만적인 복제품.

가장 초기의 주화는 초상 유형 1을 사용하며 6시 방향 다이 축(앞면 상단이 뒷면 하단과 일치)을 갖는다.

- 조폐소 A (그룹 I, A1-A10): 은 테트라드라크마, 드라크마, 반 드라크마로 구성되며, 두 도안 중 하나와 함께 ΤΙ, ΑΝ, Α, Ν 문자가 있거나 도안이 전혀 없는 경우도 있다. 이 추가 문자는 주화 주조에 사용된 특정 금괴 배치를 나타낼 수 있다. 이 발행 중간에 조폐소 A는 12시 방향 다이 축(앞면 상단이 뒷면 상단과 일치)으로 전환하며, 그룹 I은 이 변경 후에도 계속된다.

- 조폐소 B (그룹 I): 금 스타테르(약 8.27g)와 소량의 은 테트라드라크마, 드라크마로 구성되며, 세 가지 도안이 모두 사용된다. 일부 금 스타테르는 "안티오코스" 이름으로 주조된 이전 디오도토스 주화와 다이 링커로 연결되지만, 연결된 주화가 현대 위조품일 가능성도 있다.[8] 이 주화 다음에는 그룹 II (CR1-CR3)가 이어지는데, 초상 유형 1(하지만 초상 모델 3과 유사한 특징)을 가진 금 스타테르와 은 테트라드라크마로 구성되며, 대부분 삼각형과 함께 Η 도안을 사용한다.

두 번째 초상 유형(2형)이 도입되면서 다음 시기가 시작된다.

- 조폐소 A (그룹 II, A11-A14): 이 기간에는 테트라드라크마만 주조되었으며, 모두 이등분된 삼각형 도안을 사용했고, 때로는 Ν 또는 Α가 함께 사용되었다.

- 조폐소 B (그룹 III, CR4): 금 스타테르와 은 테트라드라크마로 구성되었으며, Ρ, Η, Α로 구성된 도안을 사용했다. 이어서 조폐소 B에서 12시 방향 다이 축을 사용하는 첫 번째 발행물인 그룹 IV (B13)가 발행되었으며, 테트라드라크마만으로 구성되었고 이전보다 훨씬 많은 수량으로 생산되었다.

세 번째 초상 유형(3형)은 조폐소 B에서만 도입되었으며, 테트라드라크마와 드라크마로 구성된 그룹 V (B14-B15)의 특징이다.

네 번째 초상 유형(4형)의 도입은 다음과 같이 나타난다.

- 조폐소 A (그룹 III, A16-A17): 이 시기 발행량은 이전보다 훨씬 작으며, 에우티데모스 1세 통치 기간 동안 조폐소 A에서 생산된 마지막 발행물이다. 또한 조폐소 B의 그룹 V를 모델로 한 금 옥토드라크마 (A15)가 발행되었는데, 유일한 예는 32.73g의 무게를 가진다. 이 발행물은 일반적으로 기원전 206년 안티오코스 3세가 박트라를 포위한 사건의 종료와 관련이 있다.

- 조폐소 B (그룹 VI, VII): 초상 4형의 도입과 함께 대량 발행(B17)이 이루어졌다.

귀금속 주화 외에도 에우티데모스 1세는 청동 주화도 주조했다. 거의 모든 청동 주화의 앞면에는 헤라클레스로 식별되는 수염 난 남성 머리가 있고, 뒷면에는 'ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ|바실레오스 에우티데모이grc' 문구와 함께 말이 뒷발로 일어선 모습이 새겨져 있다.

- 초기 청동 주화: 경사진 가장자리가 있는 두꺼운 플랜(디오도토스 왕조의 청동 주화와 유사)을 가졌으며 도안이 없었다. 현대 학자들은 이를 더블 단위(5.26g~11.82g), 싱글 단위(2.95g~5.07g), 하프 단위(1.47g~2.28g), 쿼터 단위(0.76g~0.79g)의 4가지 액면으로 구분한다. 일부 쿼터 단위 주화는 일반적인 뒷면 도안 대신 말 머리 또는 삼지창이 새겨져 있다.

- 후기 청동 주화: 더 얇고 평평한 플랜을 가진 것으로 보인다. 더블, 싱글, 하프 단위로 주조되었다. 대부분 도안이 없지만, 일부에는 제2주조장(조폐소 B)의 그룹 IV-VII과 관련된 ΡΚ 기호가 있으며, 몇몇 주화에는 삼지창, ΔΙ가 있는 닻 또는 Ε가 새겨져 있다. 닻은 셀레우코스 왕조의 주요 상징 중 하나이고 ΔΙ는 셀레우코스 왕조에서 사용된 도안이므로, Holt는 이를 기원전 206년 에우티데모스가 안티오코스 3세와 맺은 조약을 기념하는 것으로 해석했다. Simon Glenn은 이 주장에 회의적이며 닻 및 기타 기호를 통제 표시로 보지만, 닻이 닻 청동 주화와 박트리아에서 안티오코스 3세가 생산한 주화 사이의 "공유된 생산 과정"을 나타낼 가능성을 제기하기도 한다.

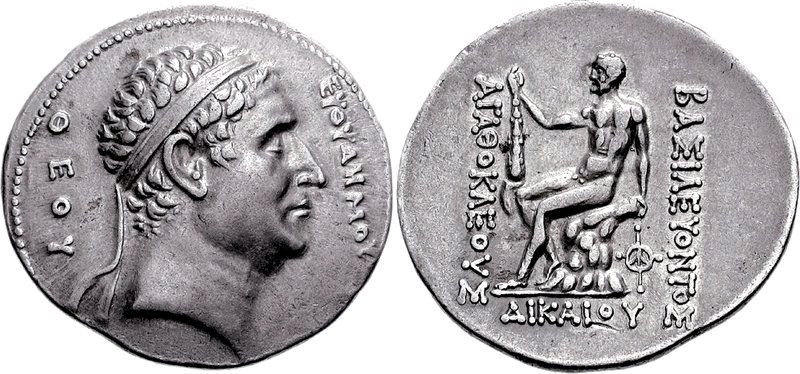

에우티데모스는 후대 왕인 아가토클레스와 안티마코스 1세가 제작한 '혈통' 주화에도 등장한다. 이 주화에서 그는 'Θεός|테오스grc'(신)라는 왕실 칭호를 사용한다. 그가 생전에 이 칭호를 사용했는지, 아니면 사후에 아가토클레스가 부여했는지는 불분명하다. 그의 주화는 사후 수십 년 동안 중앙 아시아의 유목 부족들에 의해 모방되었다. 이러한 모방품들은 조잡한 스타일 때문에 "야만적"이라고 불린다. 리오네(Lyonnet)는 이 주화가 기원전 2세기 중반 월지에 의한 그리스-박트리아 왕국의 파괴를 피해 도망친 난민들에 의해 제작되었을 것이라고 제안한다.

4. 평가

"토를로니아 에우티데모스" 또는 "알바니 에우티데모스"로 불리는 흉상은 현재 로마의 토를로니아 컬렉션에 소장되어 있으며, 이전에는 빌라 알바니 컬렉션에 속해 있었다. 이 흉상은 동전 도안과의 유사성 때문에 한때 박트리아의 통치자였던 에우티데모스의 조각상일 가능성이 제기되었다.[10]

그러나 현재는 이러한 주장이 받아들여지지 않고 있다. 해당 조각상은 로마 공화정 시대의 지휘관이나 속국 통치자의 기원후 1세기 초 초상으로 여겨진다.[9] 조각상의 양식 자체가 헬레니즘 시대보다는 공화정 시대의 양식과 더 비슷하며,[10] 조각상에 묘사된 넓은 챙 모자 역시 헬레니즘 시대의 ''카우시아''와는 상당히 다르다는 점이 근거로 제시된다.[10]

참조

[1]

서적

The Greeks in Bactria and India

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2010-06-24

[2]

문서

Strabo, Geography 11.11.1

[3]

웹사이트

Polybius 11.34 Siege of Bactra

https://www.perseus.[...]

[4]

서적

The Greeks in Bactria and India

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2010-06-24

[5]

서적

Histories

https://penelope.uch[...]

[6]

간행물

Dionysian rituals and the Golden Zeus of China

http://www.sino-plat[...]

Lucas, Christopoulos

[7]

웹사이트

Supplementum Epigraphicum Graecum: 54.1569

http://www.attalus.o[...]

[8]

문서

These may be coins of Diodotus I in the name of the Seleucid king [[Antiochus II Theos]] or coins of a putative successor of Diodotus II called [[Antiochus Nicator]]

[9]

웹사이트

EUTHYDEMUS in the Encyclopaedia Iranica

https://iranicaonlin[...]

[10]

학술지

A Faience Head of a Graeco-Bactrian King from Ai Khanum

https://www.jstor.or[...]

1998

[11]

문서

O. Bopearachchi, "Monnaies gréco-bactriennes et indo-grecques, Catalogue raisonné", Bibliothèque Nationale, Paris, 1991, p.453

[12]

웹사이트

History of Early Stone Sculpture at Mathura: Ca. 150 BCE - 100 CE

https://books.google[...]

BRILL

2019-04-02

[13]

문서

[[小アジア]]のギリシア人都市。

[14]

문서

[[マッサゲタイ]]、[[ダアイ]]、[[サカラウロイ]]など。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com