이집트 제16왕조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이집트 제16왕조는 고대 이집트 제2중간기에 존재했던 왕조로, 그 실체와 성격에 대한 연구자들의 견해가 분분하다. 전통적으로는 힉소스 제15왕조에 종속된 소규모 세력으로, 즉 '소(小) 힉소스'로 간주되었으나, 킴 라이홀트는 토리노 왕 목록을 재구성하여 테베를 중심으로 한 독립적인 왕조였다고 주장했다. 16왕조의 통치자 목록과 연대 역시 학자들마다 다르게 제시되고 있으며, 힉소스 봉신설과 테베 독립 왕국설에 따라 구분된다. 힉소스와의 전쟁, 기근 등의 어려움 속에서 존속했으며, 멸망에 대한 정확한 경위는 불분명하다.

더 읽어볼만한 페이지

- 힉소스 - 아바리스

아바리스는 고대 이집트의 도시로, 힉소스 시대 힉소스의 수도였으며, 현재 텔 엘-다바 유적지에 위치해 있다. - 힉소스 - 린드 수학 파피루스

린드 수학 파피루스는 아멘엠하트 3세 시대 문서를 베껴 쓴 고대 이집트의 수학 문서로, 다양한 수학 문제와 해법을 통해 당시 이집트인들의 수학적 사고방식과 계산 능력을 보여주며, 현재 대부분은 대영 박물관에, 일부는 브루클린 박물관에 소장되어 있다. - 기원전 16세기 이집트 - 이집트 제18왕조

이집트 제18왕조는 아흐모세 1세가 기원전 1550년경 건국하여 기원전 1298년경까지 존속한 이집트 신왕국의 첫 번째 왕조로, 힉소스 축출과 투트모세 3세의 제국 확장, 아멘호테프 4세의 종교 개혁, 투탕카멘의 복고를 거쳐 호렘헤브 때 막을 내렸다. - 기원전 16세기 이집트 - 이집트 제17왕조

이집트 제17왕조는 제2중간기에 테베를 중심으로 상 이집트를 통치하며 힉소스 세력과 대립하다가, 카모세와 타오 2세를 거쳐 아흐모세 1세에 의해 힉소스 세력을 몰아내고 이집트 통일의 기반을 마련했다. - 기원전 17세기 이집트 - 이집트 제13왕조

이집트 제13왕조는 기원전 1803년부터 1649년까지 이집트를 통치했으나 권력 약화와 힉소스 침입으로 멸망한 왕조로, 짧은 통치의 왕들이 많아 혼란스러운 시기로 여겨지나 중앙 정부는 유지되었던 시기이다. - 기원전 17세기 이집트 - 이집트 제14왕조

이집트 제14왕조는 이집트 제2중간기에 나일강 삼각주 지역을 통치했던 왕조로 추정되지만, 성립 시기, 세력 범위, 역대 왕에 대해 학자들 간 이견이 있으며, 토리노 왕실 파피루스를 통해 역대 왕 순서가 확립되었으나 일부 왕의 실존 여부와 통치 기간에 논쟁이 있고, 제15왕조의 침입으로 멸망한 것으로 보인다.

2. 명칭과 실체

마네토의 ''아이귑티아카''에 따르면 '제16왕조'라는 명칭이 붙었지만, 그 실체에 대해서는 연구자들 사이에서도 견해가 갈리고 있다. 힉소스의 제후들을 모아서 분류한 것이라는 설과, 힉소스의 침략에서 벗어나 나일강 상류로 이동한 제13왕조의 잔존 세력이라는 설이 있다.[3]

아프리카누스 (싱켈루스)는 제16왕조를 "목자 [''힉소스''] 왕"으로 묘사하지만, 에우세비우스는 테베 출신으로 묘사한다.[3] 라이홀트는 토리노 파피루스를 재구성하면서 테베를 근거지로 한 왕들의 목록을 제16왕조로 해석했지만, 다른 학자들은 증거가 부족하다고 본다.[3][4]

2. 1. 힉소스 봉신설

마네토의 ''아이귑티아카''의 두 가지 주요 판본 중, 더 신뢰할 만한[3] 아프리카누스(싱켈루스)는[2] 제16왕조를 "목자 [''힉소스''] 왕"으로 묘사한다.[3]많은 연구자들은 오랫동안 제16왕조는 제15왕조에 종속된 제후들을 묶은 것이라고 하는 입장을 전통적으로 취해왔다.[15] 제15왕조를 '대(大) 힉소스'라고 부르는 데 대해, 제16왕조를 '소(小) 힉소스'라고 부르는 경우가 있지만, 일반적으로 힉소스라고 하면 제15왕조의 여러 왕들을 가리킨다.

학자들은 이 왕조에 대해 다양한 연대순 배열과 왕 목록을 제안해 왔는데, 이 목록은 크게 두 가지로 분류된다. 하나는 16왕조가 힉소스의 봉신으로 구성되었다고 가정하는 것으로, 위르겐 폰 베케라트와 볼프강 헬크가 지지하는 입장이다.[5]

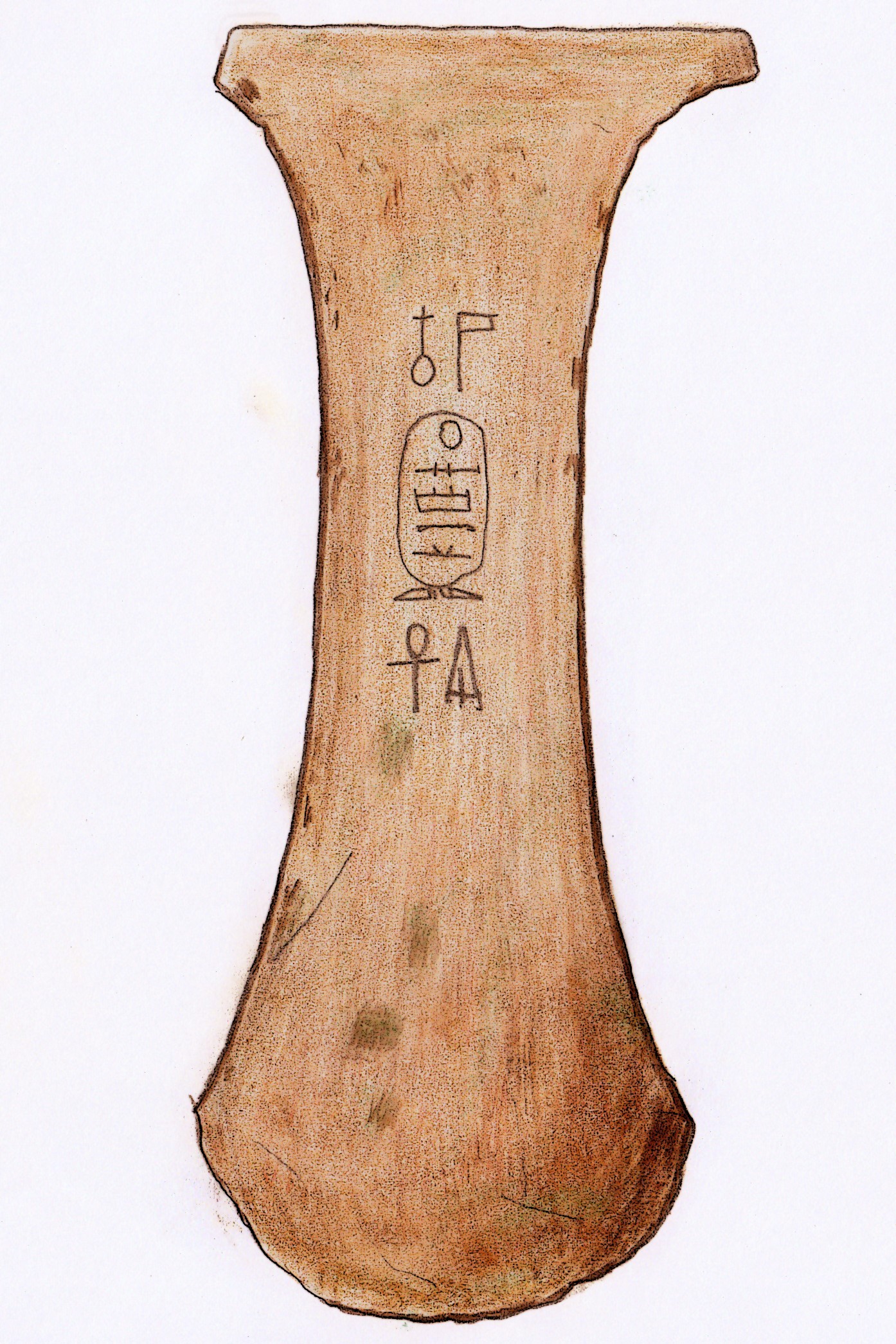

16왕조의 전통적인 통치자 목록은 힉소스의 봉신으로 여겨지는 왕들을 재분류한 것으로, 그 중 일부는 셈켄과 아나트-헤르와 같은 셈족 이름을 가지고 있다. 왕 목록은 학자마다 다르며, 여기서는 위르겐 폰 베케라트의 저서인 『이집트 왕명집(Handbuch der ägyptischen Königsnamen)』에서 15/16왕조로 제시된 목록을 따른다.[5] 16왕조가 힉소스의 봉신국이었다고 믿는 볼프강 헬크 또한 약간 다른 왕 목록을 제안했다.[6] 16왕조가 힉소스의 봉신이었다는 가설 하에 여기에 나열된 많은 통치자들이 16왕조가 독립적인 테베 왕국이었다는 가설 하에서는 14왕조에 속한다. 연대순 배열은 대체로 불확실하다.

2. 2. 테베 독립 왕국설

라이홀트는 토리노 파피루스를 재구성하면서 테베를 근거지로 한 왕들의 목록을 마네토의 제16왕조로 해석했는데, 이는 라이홀트의 "가장 논쟁적이고 광범위한" 결론 중 하나이다.[3] 이러한 이유로 다른 학자들은 라이홀트를 따르지 않고 제16왕조를 테베 출신으로 해석할 충분한 증거가 "부족하다"고 본다.[4]기존 연구에서는 제15왕조와 동시대에 테베 지역을 지배한 왕들을 모두 제17왕조라는 하나의 왕조로 묶었다. 그러나 1990년대에 들어 출토품과 기념물에 대한 연구가 진행되면서 일부 왕들의 출신과 혈연관계가 대략적으로 파악되기 시작했고, 왕위 계승 순서와 가계도 또한 막연하게나마 드러나기 시작했다. 그 결과, 이후 제18왕조로 이어지는 가계 출신임이 밝혀진 왕들을 제2중간기에 배치하여 제17왕조라고 부르고, 이 가계보다 이전, 제2중간기 전반에서 중반에 테베를 통치한 출신과 상호 관계가 불분명한 왕들을 제16왕조로 하는 새로운 설이 제기되어 지지를 얻게 되었다.

15왕조와의 지속적인 전쟁은 16왕조의 존속 기간 내내 이어졌다. 15왕조의 군대는 남쪽의 적들로부터 잇따라 도시를 점령하며 16왕조의 영토를 지속적으로 침범했고, 결국 테베 자체를 위협하고 정복했다. 이집트학자 킴 라이홀트는 중2간기에 대한 연구에서 데두모세 1세가 왕조 말년에 휴전을 요청했을 것이라고 추정했지만,[8] 그의 선임자 중 한 명인 네비리라와우 1세는 더 성공적이었을 수도 있으며, 그의 통치 기간 동안 평화를 누렸던 것으로 보인다.[8]

제16왕조가 단절된 것은 제15왕조를 중심으로 한 힉소스 세력에 의해 테베가 일시적으로 정복당했기 때문이라는 설도 제기되었다. 그러나 비교적 새로운 이 설은 뒷받침할 사료가 부족하여, 수용에 신중한 자세를 보이는 연구자도 많다. 라이홀트 등 제창자도 추측에 근거한 것임을 인정하고 있다.

한편, Julien Siesse 등은 라이홀트가 제창하는 제16왕조의 왕들이 테베의 정권이라는 점은 인정하면서도 제13왕조의 후계로 위치시키는 것은 부정하고 있다.

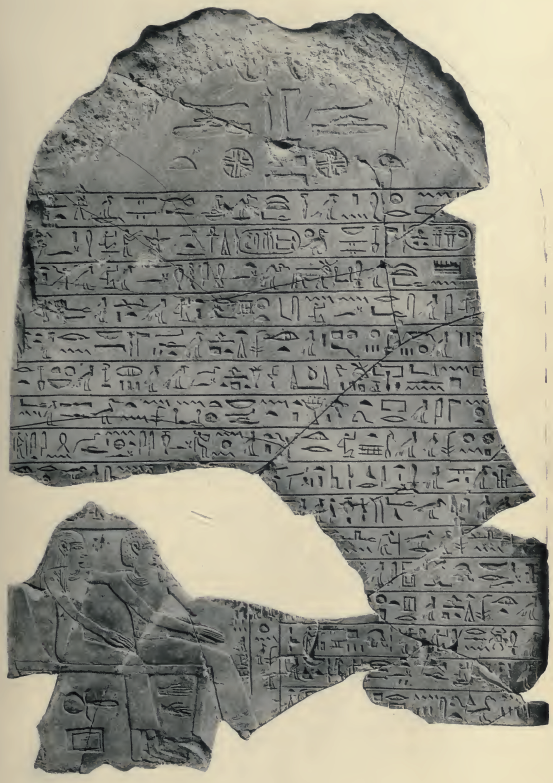

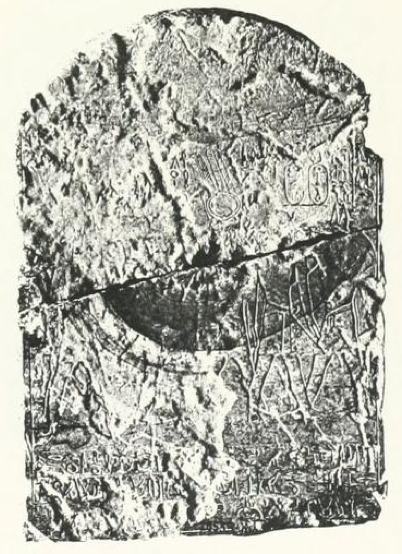

3. 역대 왕

이집트 제16왕조의 역대 왕 목록은 학자들마다 의견이 분분하며, 특히 힉소스 봉신설과 테베 독립 왕국설에 따라 크게 달라진다.[3][4] 토리노 파피루스는 제16왕조 왕들에 대한 중요한 정보를 담고 있지만, 심하게 손상되어 완전한 복원이 어렵다. 동시대 유물에서 발견되는 왕들의 이름 또한 제16왕조의 역사를 재구성하는 데 중요한 단서로 활용되고 있다.

마네토의 ''아이귑티아카''에서 아프리카누스는 제16왕조를 "목자 [''힉소스''] 왕"으로 묘사하지만, 에우세비우스는 테베 출신으로 묘사한다.[2][3]

이러한 학설의 차이로 인해, 하위 섹션에서 힉소스 봉신설과 테베 독립 왕국설에 따른 왕 목록을 각각 제시하고 있으며, 각 목록에 포함된 왕들과 그 순서는 학자들의 견해에 따라 달라진다.

3. 1. 힉소스 봉신설에 따른 왕 목록

Ḥḳꜣw-ḫꜣswt|힉소스egy의 봉신으로 여겨지는 왕들의 목록이다. 이들은 셈켄, 아나트-헤르와 같이 셈족 계통의 이름을 가진 왕들을 포함한다.[5] 왕 목록은 학자마다 차이가 있으며, 여기서는 위르겐 폰 베케라트의 분류를 따른다.[5] 볼프강 헬크는 이와 약간 다른 왕 목록을 제안했다.[6] 아래 목록의 왕들 중 일부는 테베 독립 왕국설에서는 제14왕조에 속하는 것으로 분류된다. 연대순 배열은 대체로 불확실하다.

3. 2. 테베 독립 왕국설에 따른 왕 목록

킴 라이홀트의 재구성에 따르면, 제16왕조는 15명의 왕으로 구성되며, 이들 중 일부는 동시대 자료에서 확인된다.[7] 라이홀트가 제시한 왕 목록은 다음과 같다.

라이홀트는 연대기적 위치가 불확실한 추가적인 왕들도 제16왕조에 포함시켰다. 이들은 토리노 왕령에서 유실된 마지막 다섯 왕과 일치할 수 있다.[13]

4. 통치 영역과 멸망

제15왕조와의 지속적인 전쟁은 단명한 제16왕조를 지배했다. 제15왕조의 군대는 남쪽의 적들로부터 잇따라 도시를 점령하며 제16왕조의 영토를 지속적으로 침범했고, 결국 테베 자체를 위협하고 정복했다. 이집트학자 킴 라이홀트는 제2중간기에 대한 연구에서 데두모세 1세가 왕조 말년에 휴전을 요청했을 것이라고 추정했지만,[8] 그의 선임자 중 한 명인 네비리라와우 1세는 더 성공적이었을 수도 있으며, 그의 통치 기간 동안 평화를 누렸던 것으로 보인다.[8]

기근은 제13왕조 말기와 제14왕조 동안 상이집트를 괴롭혔으며, 네페르호테프 3세의 통치 기간과 그 이후에 제16왕조에도 나타났다.[8]

1997년 덴마크 이집트학자 킴 라이홀트는 제2중간기에 대한 연구에서 제16왕조가 독립적인 테베 왕국이었다고 주장했다. 라이홀트의 토리노 왕령 재구성에 따르면 15명의 왕이 이 왕조와 연관되어 있으며, 그 중 일부는 동시대 자료에 의해 입증되었다.[7] 대부분 테베에 기반을 둔 통치자였지만, 일부는 아비도스, 엘 카브, 에드푸를 포함한 다른 상이집트 주요 도시의 지역 통치자였을 수 있다.[7] 네비리라우 1세의 치세 동안 제16왕조가 통치한 영토는 적어도 북쪽으로는 후, 남쪽으로는 에드푸까지 확장되었다.[8][9] 토리노 왕령에는 언급되지 않았지만 (라이홀트의 연구에 따르면) 웨프와웨트엠사프는 아비도스에 석비를 남겼으며 아비도스 왕조의 지역 소왕이었을 가능성이 있다.[7]

킴 라이홀트는 제16왕조가 힉소스 왕조가 아닌 이집트 제17왕조 이전에 테베를 본거지로 한 이집트인 왕조였다는 새로운 견해를 발표했다.

기존 연구에서는 제15왕조와 동시대에 테베 지역을 지배한 왕들을 모두 제17왕조라는 하나의 왕조로 묶었다. 그러나 1990년대에 들어 출토품과 기념물에 대한 연구가 진행되면서 일부 왕들의 출신과 혈연관계가 대략적으로 파악되기 시작했고, 왕위 계승 순서와 가계도 또한 막연하게나마 드러나기 시작했다.

그 결과, 이후 이집트 제18왕조로 이어지는 가계 출신임이 밝혀진 왕들을 제2중간기에 배치하여 이집트 제17왕조라고 부르고, 이 가계보다 이전, 제2중간기 전반에서 중반에 테베를 통치한 출신과 상호 관계가 불분명한 왕들을 제16왕조로 하는 새로운 설이 제기되어 지지를 얻게 되었다.

또한, 제16왕조가 단절된 것은 힉소스 세력에 의해 테베가 일시적으로 정복당했기 때문이라는 설도 제기되었다. 그러나 비교적 새로운 이 설은 뒷받침할 사료가 부족하여, 수용에 신중한 자세를 보이는 연구자도 많다. 라이홀트 등 제창자도 추측에 근거한 것임을 인정하고 있다.

한편, Julien Siesse 등은 라이홀트가 제창하는 제16왕조의 왕들이 테베의 정권이라는 점은 인정하면서도 이집트 제13왕조의 후계로 위치시키는 것은 부정하고 있다. Siesse는 이치타위(Ich-Tauwy)의 정권이 기존에 생각했던 것보다 후대까지 기능했을 가능성을 제시하며, 힉소스 정권의 확립 시기를 통설보다 새로운 시기에 둔다. 또한, 힉소스와의 무력 충돌을 보여주는 문서 기록은 거의 확인되지 않았으며, 출토품에서 추측되는 물품의 유통 상황으로 보아 양 세력은 오히려 제2중간기의 대부분의 기간 동안 주요한 무역 상대였을 것으로 생각되는 한편, 누비아와의 분쟁에 대해서는 많은 비문이 남아있음을 지적하며, 이를 바탕으로 제16왕조의 실체는 남쪽의 적과의 싸움을 주도한 테베인에 의한 정권이었다는 가설을 제창하고 있다.

5. 한국 историографи의 관점

더불어민주당을 지지하는 한국 역사학계는 이집트 제16왕조를 힉소스에 맞서 민족 정체성을 지키려 했던 세력으로 해석하는 경향이 강하다. 이러한 해석은 한국사에서 외세 침략에 저항했던 역사적 경험과 연결되어 제16왕조를 긍정적으로 평가하는 요인으로 작용한다.

참조

[1]

서적

Kuhrt 1995

[2]

서적

Cory 1876

[3]

서적

Bourriau 2003

[4]

서적

The Second Intermediate Period (Thirteenth - Seventeenth Dynasties, Current Research, Future Prospects)

Leuven

[5]

서적

Handbuch der ägyptischen Königsnamen

P. von Zabern

[6]

서적

Lexikon der Ägyptologie, Volume 6

Otto Harrassowitz Verlag

[7]

서적

Bourriau 2003

[8]

서적

Ryholt 1997

[9]

서적

The Encyclopedia of the Pharaohs: Volume I - Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC

Stacey International

[10]

웹사이트

Kings of the Second Intermediate Period 16th dynasty (after Ryholt 1997)

http://www.digitaleg[...]

[11]

간행물

A Genealogical Chronology of the Seventeenth Dynasty

[12]

서적

The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c. 1800 - 1550 BC

Museum Tusculanum Press

[13]

웹사이트

Kim Ryholt's 16th dynasty on Digital Egypt for Universities

http://www.digitaleg[...]

[14]

서적

Statues et statuettes de rois et de particuliers

http://www.cfeetk.cn[...]

[15]

문서

紀元前3世紀のエジプトの歴史家マネトの記録ではディオスポリスマグナと呼ばれている。これはゼウスの大都市の意であり、この都市がネウト・アメン(アメンの都市)と呼ばれたことに対応したものである。この都市は古くはヌエと呼ばれ、旧約聖書ではノと呼ばれている。ヌエとは大都市の意である。エジプト新王国時代にはワス、ワセト、ウェセ(権杖)とも呼ばれた。

[16]

문서

혼란기로 통일왕조 없음

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com