마네토

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마네토는 고대 이집트 역사가로, 그의 이름은 그리스어에서 유래되었으며, 이집트어 발음은 알려져 있지 않다. 그는 프톨레마이오스 2세 필라델포스의 요청에 따라 《이집트지》를 저술한 것으로 알려져 있으며, 이집트의 역사를 연대순으로 정리하여 왕조(dynasty) 개념을 도입했다. 《이집트지》는 현재 원본이 남아 있지 않고, 요세푸스 등 후대 저술가들의 인용을 통해 내용이 전해진다. 마네토의 저술 시점과 저자에 대한 논란이 있으며, 그의 저작은 이집트 학자들에게 큰 영향을 미쳤고, 현대 이집트학에서도 왕조 구분의 기준으로 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이집트의 성직자 - 임호테프

임호테프는 고대 이집트 제3왕조 시대의 재상이자 건축가로, 사카라의 조세르 피라미드 건설을 주도했으며 후대에 의학의 신으로 숭배받았으나, 영화 미이라 시리즈의 묘사는 역사적 사실과 차이가 있다. - 이집트의 성직자 - 호르네지테프

프톨레마이오스 3세 시대의 아문 신관 호르네지테프는 척추 관절염을 앓았으며, 그의 미라는 정교하게 제작된 관과 함께 테베의 아사시프에서 발굴되어 현재 대영 박물관에 소장되어 있다. - 고대 이집트의 작가 - 오리게네스

3세기 중반 알렉산드리아에서 활동한 초기 그리스도교 신학자이자 성서학자인 오리게네스는 헬라어 문학과 철학을 가르치며 생계를 유지하고 알렉산드리아 교리학교에서 교리학자로 활동하며 방대한 저술을 남겼으나, 일부 논란적인 주장으로 사후 이단으로 정죄받았음에도 그의 성경 해석학과 신학적 업적은 후대 교회와 성서 연구에 지대한 영향을 미쳤다. - 고대 이집트의 작가 - 플로티노스

플로티노스는 신플라톤주의의 창시자로, 플라톤의 이데아론을 계승하여 일자로부터 세계가 유출된다는 일원론적 사상을 주장했으며, 그의 사상은 후대 철학과 종교에 큰 영향을 미쳤다.

2. 이름

마네토라는 이름은 그리스어이며, 이집트어로 어떻게 발음했는지는 알 수 없다. 이집트 신화의 토트와 연관지어 '토트의 진실', '토트의 선물', '토트의 총애' 등으로 해석하거나, 네이트 여신과 연관지어 '네이트가 아끼는 자' 또는 '네이트의 연인'[17]이라는 뜻으로 추측하기도 한다. 이밖에 '말을 잘 다루는 자' 또는 '말 조련사'를 뜻하는 Myinyu-heter, '토트 신을 친견한 자'라는 뜻의 Ma'ani-Djehuti로 해석하는 의견도 있다.

마네토의 출생 및 사망 시기는 알려져 있지 않지만, 플루타르코스(기원전 46-120년)는 그가 프톨레마이오스 1세 소테르(323-283 BC) 치세의 인물이라고 했으며, 8세기 말 9세기 초 동로마 제국의 연대기 작가 고르기오스 신켈로스(George Syncellus)는 프톨레마이오스 2세 필라델포스(BC 285-246) 치세의 인물이라고 하였다.[20]

마네토는 프톨레마이오스 2세 필라델포스의 요청으로 《이집트지》(아이귑티아카, Αἰγυπτιακῶν)를 저술한 것으로 알려져 있다.[22][23] 이 책은 고대 이집트 파라오의 통치 연대에 대한 중요한 자료로, 이집트 학자들의 큰 관심을 받고 있다. 마네토는 이집트 역사를 연대순으로 정리하여 세 권으로 나누고, 통치자들을 '왕조'(다이나스테시아, δυναστεία)로 구분하는 혁신적인 방법을 사용했다. '왕조'는 혈통뿐만 아니라 지리적, 계보적 연속성을 기준으로 구분되었으며, 이는 영어 단어 'dynasty'의 유래가 되었다.

카르타고의 세라피스 신전[18]과 플라비우스 요세푸스의 기원전 1세기경 대리석 흉상 기초에 대한 불확실한 연대기 비문에 따르면, 그리스어 초기 비편에서는 그의 이름을 '마네톤(Manethōn, Μανέθων)'이라고 표기하고 있는데, 라틴어로 번역된 표현은 마네토(Manetho)[19]이다. 다른 그리스어 번역으로는 Manethōs, Manethō, Manethos, Manēthōs, Manēthōn, Manethōth 등이 있으며, 라틴어로는 Manethon, Manethos, Manethonus, Manetos 등으로 표기 및 발음된다.

3. 생애

기원전 241 ~ 240년에 작성된 히베 파피루스(Hibeh Papyri)에 마네토라는 이름이 저명한 《이집트지》(Aegyptiaca)의 저술가로 언급된 것을 보면, 마네토는 프톨레마이오스 3세 에우에르게테스(BC 246-222) 치세에 활동했고 그 시기에는 이미 고령이었을 것으로 추정된다. 세베니투스의 마네토라는 이집트 역사가의 역사성은 그의 저서를 인용했던 플라비우스 요세푸스와 후기 저자들에 의해 당연하게 여겨졌지만, 마네토가 실제로 존재했는지는 여전히 의문이다. 히베 파피루스에 언급된 마네토는 어떤 직함도 없으며, 이 문서는 마네토가 최고 제사장으로 일했던 하이집트가 아니라 상이집트의 일을 다루고 있다. 마네토라는 이름이 희귀하기는 하지만, 히베 파피루스에 언급된 마네토가 프톨레마이오스 2세 필라델포스를 위해 《이집트지》를 저술했다는 세베니투스의 저술가와 동일인물이라고 추정할 근거는 없다.[20]

마네토는 이집트 원주민으로 묘사되며, 이집트어를 모국어로 사용하였고, 저술에서 다룬 주제들은 이집트 관련 문제들이었지만, 그리스어를 사용하는 청중들을 위해 이집트어가 아닌 그리스어로만 저술했다고 한다. 그가 저술했다고 전하는 저서로는 《헤로도토스에 대한 반박문》, 《신성한 책》, 《고적과 종교에 관한 이야기》, 《축제에 관한 이야기》, 《키피 준비》와 《물리학 다이제스트》 등이 있다. 《소티스의 논문집》도 마네토의 저서로 전하고 있는데, 세베니투스의 마네토가 살았다고 전해지는 프톨레마이오스 3세 에우에르게테스의 치세 당시의 자료에는 이들 작품 중 어느 것도 언급되지 않고(심지어 기원후 1세기 이전의 어떤 자료에서도 언급되지 않는다) 이들이 실제로 존재했던 저서인지가 증명되지 않는다는 점에 유의해야 한다. 이것은 《이집트지》가 편찬된 것으로 추정되는 시기와 최초의 증언 사이의 3세기간의 공백이 되며, 이 격차는 서기 4세기에 에우세비우스가 마네토의 저서로써 최초로 언급한 《신성한 책》과 같은 마네토의 작품들에 비해 훨씬 더 크다.[20]

세베니투스의 마네토가 실제 역사에 존재했던 인물이었다면, 대체로 헬리오폴리스의 태양신 라의 사제였을 것이다(고르기오스 신켈로스는 그를 최고 사제라고 언급하였다). 플루타르코스는 마네토를 세라피스(오시리스와 아피스의 파생) 신앙의 권위자로 묘사하였다. 세라피스 신앙은 그 자체가 이집트 토속신이 그리스-마케도니아화된 교단이었는데, 알렉산드로스 대왕이 이집트에 알렉산드리아를 세운 이후 시작되었을 것으로 보이며, 그 신상이 기원전 286년 프톨레마이오스 1세 소테르(또는 기원전 278년 프톨레마이오스 2세 필라델포스)에 의해 수입되었다는 타키투스와 플루타르코스의 기록이 있다.[21] 고대에도 아테네의 티모테우스(엘레우시스의 데메테르 신앙의 권위자)가 마네토와 함께 이 프로젝트를 지휘했다는 기록도 있으나 이 정보의 출처가 명확하지 않고, 마네토의 것으로 알려진 문학 작품 중 하나에서 언급된 것이라고 할 경우 기원전 3세기 초의 사제 겸 역사학자 마네토에 대해 증언해 줄 사료적인 가치가 없고, 역사학적으로도 뒷받침되지 않는다.[21]

마네토는 이집트인이었지만, 그의 시대(기원전 300년경)는 헬레니즘 계열의 프톨레마이오스 왕조 시대였고, 프톨레마이오스 1세와 프톨레마이오스 2세를 섬겼기 때문에 그리스어로 저술 활동을 했다. 또한, 사제로서 히에로글리프도 해독할 수 있었던 것으로 보이며, 그 능력이 저술에 활용되었을 것으로 추정된다.

마네토의 저서는 현재 전하지 않고, 단편들이 인용되어 그 내용이 알려져 있다. 대표적인 것으로 『아이규프티아카』(Αἰγυπτιακά; Aegyptiaca; 『이집트사』, 『이집트지』라고도 불린다)가 있으며, 고대 이집트의 시대 구분(「제○○왕조」)은 아이규프티아카에 기초하고 있다. 그 외에도 마네토가 저술했다고 여겨지는 저서들도 현존하지 않으며, 그중에는 그의 저서인지 여부조차 불분명한 것도 있다.

4. 이집트지(아이귑티카)

마네토는 왕조 사이의 단절을 메우기 위해 파라오들에 대한 상세한 서술을 덧붙였다. 일부 학자들은 마네토의 《이집트지》가 헤로도토스의 《역사》에 대한 경쟁 의식에서 쓰였으며, 이집트의 '정사(正史)'를 확립하려는 목적이었다고 주장한다. 이러한 관점에서 《헤로도토스에 대한 반박문》은 《이집트지》의 축약본이거나 부록이었을 가능성이 제기된다.

《이집트지》는 현재 완전한 형태로 전해지지 않지만, 윌리엄 길런 웨델(1940)과 제럴드 P. 버브루그, 존 무어 위커샴(2001)이 출판한 영어 번역본이 있다.[8][9]

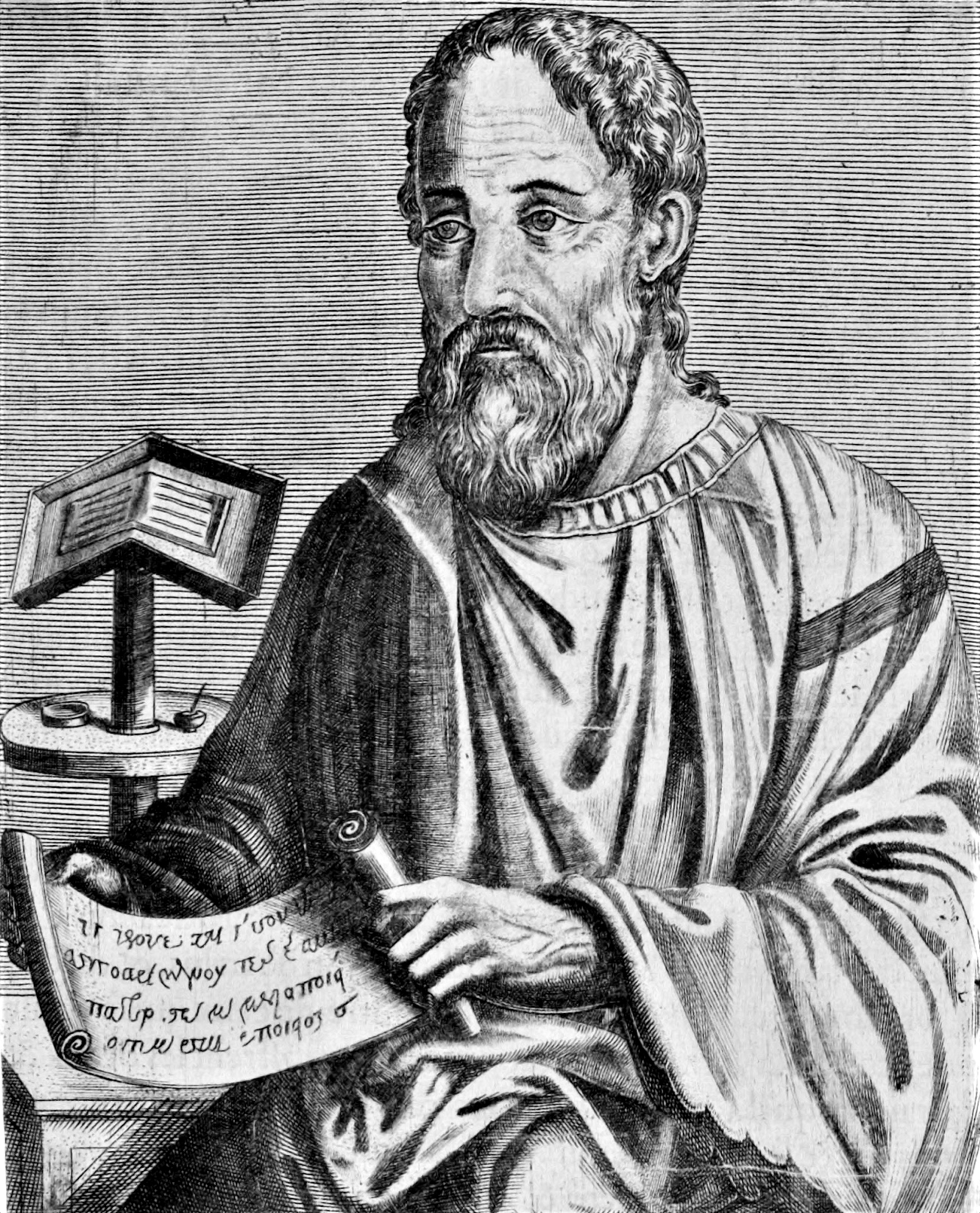

《이집트지》는 이집트, 유대, 그리스 역사 옹호자들 간의 논쟁에 휘말려 변형되었을 가능성이 있다. 가장 오래된 기록은 플라비우스 요세푸스의 《아피온을 반박하여》(Contra Apionem)로, 거의 4세기 후에 쓰였다. 요세푸스는 마네토의 원본 없이 논쟁을 구성했으며, 아바리스와 오사르셉을 두 번씩 언급하고, 두 왕조를 건너뛰는 등 서술에 일관성이 부족하다.

요세푸스 시대 이후 《이집트지》 요약본이 유포되었을 것으로 추정된다. 이 요약본은 섹스투스 율리우스 아프리카누스와 카이사레아의 에우세비우스에 의해 보존되었으며, 게오르기우스 싱켈루스는 자신의 저술 《연대기 선집》에 두 요약본을 나란히 배치했다.

마네토 요약본의 잔존물로는 아프리카누스, 싱켈루스, 에우세비우스의 라틴어 및 아르메니아어 번역본, 말라스의 《연대기》, 《바르바리 라틴어 발췌》 등이 있다.

마네토는 이집트인이었지만, 헬레니즘 시대 프톨레마이오스 왕조를 섬기며 그리스어로 저술 활동을 했다. 사제로서 히에로글리프 해독 능력을 저술에 활용했을 것으로 보인다.

4. 1. 저자와 저술 시점에 대한 논란

플라비우스 요세푸스의 저작 《아피온 반박문》(Contra Apionem)은 기원후 94년 이후에 저술되었는데, 이는 알려진 가장 이른 시기에 《이집트지》를 언급한 것이다.[24] 요세푸스 이전 300년 동안 《이집트지》에 대한 언급이 없었다는 점은, 이 책의 실제 저자와 저술 시점에 대한 의혹을 불러일으킨다. 프톨레마이오스 2세 필라델포스의 요청으로 그리스어로 편찬되었다는 이 공식적인 이집트 '정사'가 요세푸스 외 다른 사학자들이나 알렉산드리아 대도서관 사서들에게 주목받지 못했을 리 없다는 것이다.

이러한 정황 때문에 《이집트지》는 플라비우스 요세푸스가 처음 언급한 시점에서 멀지 않은 후대의 로마 시대에 저술되었을 가능성이 제기된다. 일부 학자들은 이집트 출신의 그리스인 역사학자 멘데스의 프톨레마이오스가 《이집트지》의 실제 저자일 수 있다고 추측한다.[24] 멘데스의 프톨레마이오스는 저작의 신뢰도를 높이기 위해 마네토의 이름을 사용했을 가능성도 있다. 알렉산드리아의 클레멘스에 따르면, 멘데스의 프톨레마이오스는 로마 황제 아우구스투스 통치 시기에 이집트 역사를 세 권의 책으로 저술했다.[25]

그러나 클레멘스는 자신의 글에서 마네토나 그가 저술했다는 세 권의 이집트지에 대해 언급하지 않았다. 2세기의 또 다른 그리스도교 저술가인 타시아노도 《그리스 지도자들에게 고함》(Oratio ad Graecos)에서 멘데스의 프톨레마이오스만을 '이집트 문제에 대한 해설가'로 언급하며 마네토에 대한 직접적인 언급은 하지 않았다. 타시아노는 '아모시스(Άμωσις)'라는 이름을 언급했는데, 이는 '아모세(Ahmose)'라는 이집트 왕족 이름을 그리스어로 표현한 것이다.[27] 테르툴리아누스에 따르면 멘데스의 프톨레마이오스는 마네토보다 늦게, 그리고 '마네토를 본받아' 썼다고 한다.[28]

10세기경 동로마 제국에서 제작된 백과사전 《수다》(Suda)는 '마네토'라는 이름을 가진 저술가로 멘데스 출신과 세베니투스 출신 두 명이 있었다고 기록한다. 그러나 《수다》는 《이집트지》의 저자를 특정하지 않고, 멘데스의 마네토는 《키피의 준비》를, 세베니토스(혹은 디오스포폴리스)의 마네토는 《자연에 대한 탐구; 그리고 다른 점성술 작품들》을 썼다고만 언급한다.

4. 2. 내용 및 구조

마네토의 《이집트지》(아이귑티카) 권1은 마네토의 짧은 전기와 저술 동기를 설명하는 서론으로 시작한다. 저자는 '초대' 헤르메스가 문자를 발명했고, 그의 글은 '2대' 헤르메스인 아들 헤르메스 트리스메기스토스에 의해 상형문자로 번역되었다고 말한다.[29] 이 책들은 그의 아들 아가토다에몬 신에 의해 수집, 배열되었다. 아가토다에몬은 프톨레마이오스 필라델포스 즉위 후 아버지의 《신성한 책》 편집을 마쳤고, 마네토는 이 자료들을 바탕으로 그리스어로 이집트 역사를 썼다. 신켈로스는 마네토가 세리아디안 땅의 비문을 조사하여 토트('초대 헤르메스')가 신성한 문자로 기록하고, '제2의 헤르메스'가 상형문자로 번역한 것을 《소티스의 서》에 기록된 프톨레마이오스 2세 필라델포스 왕에게 바쳤다고 적고 있다.[29]

《소티스의 서》는 신켈로스가 《이집트지》를 부른 다른 제목으로 보이지만, 실제 《소티스의 서》는 신화적 지배를 다루지 않고, 파라오들을 30개 왕조로 묶지도 않는다. 신켈로스는 《소티스의 서》라는 이름을 선호했지만, 그 이유는 불분명하다. 《소티스의 서》는 《이집트지》에 의존하면서도 의도적으로 방향을 달리하고, 연대를 왜곡하거나 조작했을 가능성이 있다. 메네스 이후 《소티스의 서》에 나오는 파라오들은 교차 검증이 되지 않는다.

신켈로스에 의한 혼란에도 불구하고, 《이집트지》 서문의 추론은 명확하다. 프톨레마이오스 2세 필라델포스의 즉위는 이집트 역사의 중요한 전환점으로 여겨졌는데, 이 왕의 통치 기간 동안 아가토다에몬이 《성스러운 책》 편집을 완료했기 때문이다. 이는 마네토가 그리스어로 이집트 역사를 저술하기 위한 전제 조건이었다. 문화 전송의 연결 고리는 사제 마네토까지 3대에 걸친 신들(토르, 헤르메스 트리메기스투스, 아가토다에몬)에 이르고 있으며, 그리스 문자는 상형문자와 대등했다. 그리스어는 프톨레마이오스 2세를 위해 세 권으로 저술될 이집트 역사의 언어가 되었고, 이는 이집트 문명이 헬레니즘 문명에 잠식될 운명을 보여주는 듯하다. 저자는 마네토가 《성스러운 책》 내용을 그리스어로 번역함으로써 이 전이를 도왔다고 묘사한다. 그리스어는 이집트의 새로운 언어가 되었고, 그 문자는 신성시되었다.

이후 저자는 마네토가 프톨레마이오스 2세 필라델포스에게 올린 서간을 옮겨 적었다.

이 서간은 위조된 것으로 보이는데, 프톨레마이오스 왕에게 사용되지 않았던 '아우구스투스'라는 경칭을 사용하고 있기 때문이다. 이는 멘데스의 프톨레마이오스가 활동하던 시기인 로마 황제 아우구스투스(28BC-AD 14)의 치세에 성립되었다는 본서의 성립 시기의 하한선을 보여준다. 이 서간 이후 작가는 신과 데미갓(반신반인)의 지배와 망자의 영혼을 이집트의 왕으로 열거하며 이집트 역사의 초기를 논의한다. 최초에 일곱 신이 있었고, 그 다음 4대의 데미갓 지배기가 있었고, 그 다음에 망자의 영혼이 있었다고 하나, 그 수는 현존하는 단편에 보존되어 있지 않다.

일곱 신들의[31] 이름은 다음과 같다.

이들 신들이 총 13,900년을 다스렸다.

데미갓 즉, 신과 인간 모두의 피를 타고 난 반신반인들의 연대는 다음과 같다.

이들이 총 5,212년을 다스렸다.

망자의 영혼들에 대한 연대는 5,813년을 다스렸다.

일곱 신과 4대의 데미갓, 그리고 망자의 영혼들이 대를 이어가며 다스린 시간은 도합 24,925년에 달하였다.

저자는 신, 데미갓 또는 망자의 영혼의 이름을 일일이 번역하지 않고, 전대의 관습에 따라 각각의 이름들을 그리스식으로 해당 신화 속 신들과 동치시킨다. 예를 들어 (이집트) 프타 = (그리스) 헤파이스토스; 라 = 헬리오스; 라의 아들 슈 = 소시스 ; 게브 = 크로노스; 아사르 = 오시리스 ; 이시스 = 데메테르 ; 세트 = 튀폰 ; 하르와우 = 호루스 ; 토트 = 초대 헤르메스 등으로 옮기는 것이다. 이러한 신들이나 또 다른 신들에 대한 이야기들 역시 여기서부터 발견되었을 가능성이 크다. 이것은 겉보기에 이질적인 종교들 사이에 어떻게 싱크로레티즘(문화 융합)이 발전해 나갔는지에 대해 보여주는 중요한 단서들 중 하나이다. 망자의 영혼을 따랐다는 왕조에 대해서는 이집트가 다섯 원주민 또는 다섯 이집트 토착 부족에 의해 지배되었고, 나아가 알렉산드로스 대왕의 그리스 정복 이전까지 총 30개(이후 판본에서는 31개)의 '필멸자 왕조'에 의해 지배되었다고 저자는 말하고 있다.

《이집트지》권1은 그렇게 이집트 제1왕조에서 제11왕조에 이르는 최초의 이집트 왕조들에 대해 논의했다. 이들 왕조들은 이집트 학자들이 '고왕국', '제1중간기' 내지 '초기 중왕국'이라 정의하는 시대이다.

마네토의 《이집트지》권2는 초간본에서는 이집트 제12왕조에서 제18왕조를 다루었는데, 제19왕조를 제18왕조에 함께 묶어서 다루었다. 제2권은 중왕국의 종말과 제2중간기, 힉소스의 침략과 그 뒤 그들을 몰아내고 이집트 제18왕조를 열었던 아흐모세 1세의 신왕국 수립에 대해 논의하였다. 《이집트지》 초판본에서 이 왕조에 대한 서술은 파라오 토우리스(이집트어로는 투오스레트Twosret, 투오스레Twosre, 또는 타우스레트Tausret)까지 다루었을 것으로 보이는데, 저자는 트로이의 멸망 시점을 이집트에서 파라오 토우리스의 치세였던 것으로 비정하고 있다. 《이집트지》 초간본의 저자는 실제로는 여성 파라오였던 이 토우리스라는 인물을 남자로 잘못 착각하고 호메로스가 《오뒤세이아》(Odyssey IV, 126)에서 언급한 테베의 폴리부스(Polybus of Tesebes)와 동일인물로 간주하였다.

《이집트지》권2에 특히 주목한 인물이 플라비우스 요세푸스였는데, 그는 자신의 《아피온 반박문》에서 구약에 언급된 히브리인들의 이집트 탈출에 대해 설명하면서 《이집트지》에 언급된 힉소스나 '양치기 왕'의 정체가 히브리인들이라고 주장했던 것이다(아피온 1.82-92). 나아가 요세푸스는 역사 기록이 상충되는 부분에서 마네토에 의해 관련 용어가 다르게 정의되어 있다는 점에 주목하고 '힉소스'(Hykos)라는 단어에 대한 요세푸스 자신의 간략한 어원학적인 논의까지 시도하였다. 그가 해석한 마네토의 '포로로 잡힌 양치기들'(Apion 1.91)이라는 해석은 분명하게 《이집트지》 초간본에서 나온 것이었으며, 제2사본과 제3사본에서의 '양치는 왕'이라는 해석과는 다른 것이었다. 이는 힉소스가 제1판에서는 아라비아 반도로부터 온 침략자로 의심받았지만, 제2사본과 제3사본에서는 페니키아인(즉 가나안인)으로 비정되었음을 보여준다. 마네토에 따르면 이들은 이집트로부터 쫓겨난 뒤에 도시 예루살렘(그 이전에는 살렘이라는 이름으로 알려져 있던)을 세운 자들이었고, 이는 '힉소스'를 구약에 등장하는 여부스 인(가나안 인)과 동일시했던 한 갈래의 오래된 전승을 보여준다.

또한 《이집트지》권2는 (적어도 초기 사본에서는) 히브리 인들의 나병 이야기, 즉 이집트 내에 살던 히브리 인 사이에 나병(한센병)이 돌자 당시의 파라오가 전염을 막고자 히브리인들을 모조리 이집트 바깥으로 추방시켜 버렸다는 이야기를 포함하고 있었는데, 요세푸스는 이를 인용하고 상당히 공간을 할애하여 이를 비판했다.[32] 플라비우스 요세푸스가 《아피온 반박문》을 쓰게 된 동인이 되었던 이집트의 문법학자 아피온(BC 30-20 - c 45-48 AD)은 이 나병 이야기의 변형된 버전을 알고 있었는데, 그는 해당 이야기의 연대를 이집트 신왕국 시절이 아닌 제7회 올림피아드(즉 기원전 752년)의 첫 해로 잡고 있었다.[33] 아피온이 마네토와 모순된다고 보기는 어렵기에, 《이집트지》의 저자가 관련 이야기를 수정하여 그의 저작의 후대 사본 권제3에 기재된 왕들 가운데 한 명의 재위 기간 중에 있었던 일로 몰아서 썼다고 보는 것이 타당하다. 즉 아피온은 《이집트지》의 제3사본에 근거해 나병 이야기를 기원전 8세기의 일로 비정하고 있었을 것이다.

마네토의 《이집트지》권3은 제19왕조(제2판과 제3판의 제20왕조)에서 더 서술을 이어가서 제30왕조(제2판과 제3판의 제31왕조)로 끝을 맺는다. 이집트 문명의 중흥기로 그 시기 중심지의 이름을 따서 사이스 르네상스(Saite Renaissance)라고도 불리는 시기에 대한 서술을 제25왕조(즉 제26왕조)에서부터 시작하는 한편으로 제26왕조(즉 제27왕조)는 캄비세스의 안샨 조 페르시아 지배와 그 후 키루스 대왕의 아들인 바르지야의 치세를 포함시킨다. 바르지야는 그를 끌어내린 그의 후계자에 의해 마기안의 사기꾼이라고 비난당했는데(마기안은 메데스의 부족이었다), 저자는 이러한 비난을 그대로 수용해서 그를 지칭해 단순히 ''마기''[34]라고만 썼으며, 아프리카누스가 저본으로 삼았던 《이집트지》 제3사본에는 아예 생략되어 있고[35] 아케메네스 조 페르시아의 다리우스 히스타페스와 그의 후손들이 뒤이어 서술되었다. 마네토의 순서 정리에도 불구하고 세 개의 지방 왕조가 더 언급된 것은 그 시기가 분명하게 아케메네스 조 페르시아의 이집트 통치 시기와 겹쳤기 때문이었다. 제30왕조는 세 명의 페르시아 통치자로 구성되었고, 일부 기록에서는 이 왕조가 후대 편집자에 의해 마네토의 《이집트지》에 추가되었음을 시사한다. 코렌의 모세(Moses of Chorene)와 성 히에로니무스는 각각 파라오 넥타네보 2세(각각 '이집트 최후의 왕'과 '이집트 군주국 파괴')에서 끝을 맺었는데, 페르시아의 제30왕조 = 제31왕조는 초기부터 그리스 패권의 전야까지 이집트 역사를 서술한다는 저자의 책략에도 들어맞으며, 또한 독창적인 면이 있기도 했다.

초간본 《이집트지》에 사용되었던 왕조의 번호 체계는 이후 개정판 사본에서 저자에 의해 수정되었지만, 그는 다리우스 3세와 함께 《이집트지》권3을 거의 확실하게 마무리되었다. 그는 또한 알렉산드로스 대왕의 다리우스 3세 생포와 처형[36]에 대해서도 언급했으나, 이것은 작가의 오류였으며 최종판 사본에서는 그에 의해 제거되었다.[37]

4. 3. 자료 및 방법론

마네토가 《이집트지》를 저술할 때, 《신성한 책》을 주요 자료로 사용했다고 알려져 있지만, 왕조 목록을 포함시켜 역사서의 체계를 갖추었다. 이러한 방식은 당시 이집트에서 구할 수 있었던 자료들과 마네토의 헬레니즘적, 이집트적 배경에 영향을 받았을 것이다. 요세푸스는 마네토가 "이름 없는 구전 전통"과 "신화와 전설"을 사용했음을 인정했는데, 이는 당시 역사가들에게 흔한 일이었다.[6]마네토가 이집트 신화와 전설에 익숙했다는 점은 의심의 여지가 없지만, 그가 그리스어를 어떻게 익혔는지는 논쟁의 여지가 있다. 그는 헤로도토스의 저술에 익숙했고, 이집트 역사를 그리스 역사와 연결시키려 시도하기도 했다. 예를 들어, 그리스의 멤논 왕을 파라오 아메노피스와 동일시하고, 파라오 아르메시스를 다나오스와 동일시했다. 이는 마네토가 그리스 서사시권과 아르고스의 역사에도 익숙했음을 보여준다. 그러나 이러한 내용이 후대에 추가되었다는 주장도 있다.[6]

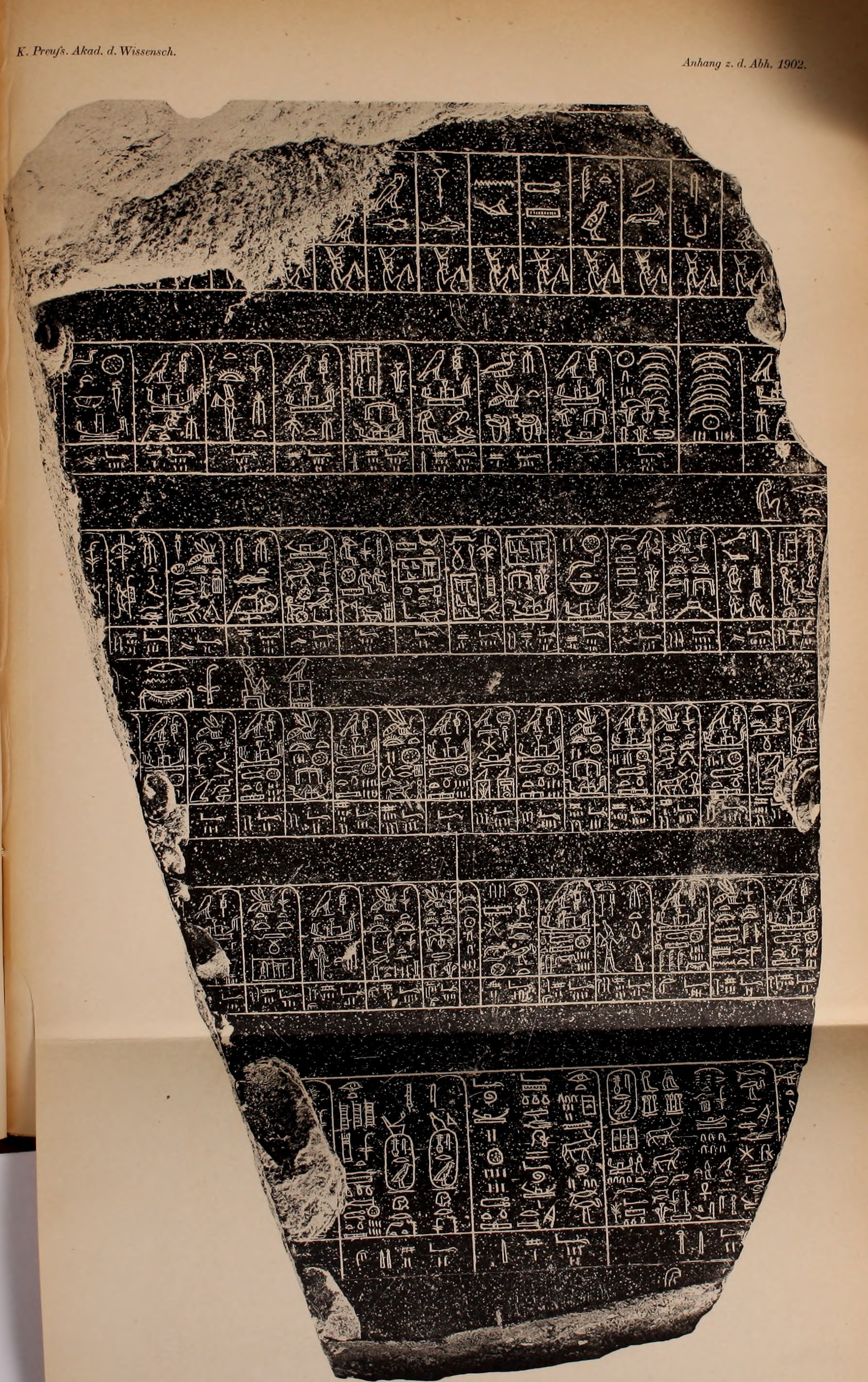

《이집트지》의 저자가 참고한 이집트 역대 파라오들의 연대기는 현재 전해지지 않지만, 현존하는 연대기 중 마네토의 것과 가장 유사한 것은 토리노 파피루스이다. 마네토와 비교할 수 있는 가장 오래된 자료는 고왕국 연보(기원전 2500-2200년경)이다. 신왕국 시대의 자료로는 카르낙 연대기, 아비도스의 두 연대기, 사카라 석판 등이 있다.

고왕국 연보는 팔레르모 석으로 남아 있는데, 마네토의 기록과 큰 차이를 보인다. 고왕국 연보는 제5왕조까지만 기술되어 있고, 그 이전의 통치자들은 상이집트와 하이집트의 왕으로 기록되어 있다. 반면, 마네토는 헤파이스토스와 헬리오스를 비롯한 여러 그리스와 이집트 신들을 언급한다.

신왕국의 왕조 기록은 각 찬자의 재량에 따라 선별되어 있다. 예를 들어, 세티 1세의 왕조 목록은 76명의 파라오를 열거하면서도, '이단자'로 불렸던 파라오 아케나톤과 관련된 왕들은 제외하고 있다. 람세스 2세 시대의 사카라 석판은 58명의 파라오 이름을 열거하며, 이 역시 선별적인 생략이 존재한다.

베르브루게와 위커스햄은 이러한 연대기 기록들이 종교적인 목적으로 만들어졌으며, 완전한 역사 기록을 의도한 것이 아니라고 주장한다. 세티 1세와 람세스 2세는 아케나톤, 투탕카멘, 하트셉수트에게 제물을 바치기를 원하지 않았기 때문에 그들을 목록에서 제외했다는 것이다.

토리노 로얄 캐논은 상형문자로 쓰여졌으며, 마네토의 기록과 유사한 형식을 가지고 있다. 베르브루게와 위커스햄은 이러한 포괄적인 목록이 계약, 임대, 채무 등 행정적인 목적으로 필요했을 것이라고 주장한다.

마네토의 왕력 기술에 대한 정확한 출처는 알 수 없지만, 이집트 북부 지역 출신이었을 것으로 추정된다. 이는 이집트 제3중간기 왕들에 대한 기록에서 확인할 수 있는데, 마네토는 타나이트의 21왕조와 22왕조 계통을 상세히 기록한 반면, 중이집트와 상이집트의 왕들은 무시했다. 이는 마네토가 타나이트에 있던 신전 도서관에서 주요 자료를 얻었음을 시사한다.

마네토는 프톨레마이오스 2세 필라델포스(기원전 285~246년)의 요청으로 페르시아 왕들의 목록을 기록하기도 했다.[10] 마네토가 기록한 왕들의 통치 기간은 대부분 알렉산드리아의 프톨레마이오스의 『왕들의 목록(Canon)』과 일치하지만, 일부 차이점도 있다.

마네토가 접근할 수 있었던 왕 목록은 알려져 있지 않지만, 현존하는 왕 목록 중 그의 목록과 가장 유사한 것은 토리노 왕가 연대표(Turin Royal Canon) 또는 토리노 파피루스(Turin Papyrus)이다. 마네토와 비교할 수 있는 가장 오래된 자료는 고왕국 연대기(Old Kingdom Annals)(BC 2500-2200년경)이다. 신왕국(New Kingdom of Egypt) 시대의 자료로는 카르나크 왕 목록(Karnak king list)(투트모세 3세의 명령으로 작성됨), 아비도스(Abydos, Egypt)의 두 개의 목록(세티 1세와 람세스 2세에 의해 작성됨 – 후자는 전자의 복제본이지만 업데이트된 버전임), 그리고 사카라 사제 텐리가 작성한 사카라 왕 목록(Saqqara King List)이 있다.

마네토는 이집트 왕들의 다양한 이름을 그리스어로 음역하는 과정에서 여러 가지 방법을 사용했다. 이집트어 'Men' 또는 'Meni'는 'Menes'로, 'Menkauhor'/'Menkahor'는 'Menkheres'로 음역하는 등 간단한 음역이 가능한 경우도 있었지만, 'A'akheperen-Re'를 'Khebron'으로 축약하거나, 'Tausret'를 'Thouoris'로 바꾸는 등 알 수 없는 이유로 자음이 바뀌는 경우도 있었다.

마네토의 왕조 구분은 여전히 이집트학 연구의 기초로 사용되고 있다.

4. 4. 베로소스와의 유사성

고대 자료들은 대부분 마네토와 베로소스를 유사한 의도를 가진 인물로 묶는다. 요세푸스, 섹스투스 율리우스 아프리카누스, 에우세비우스, 조지 신켈루스 등 이들의 저술을 보존한 사람들이 상당 부분 일치한다는 점은 우연이 아니다. 두 사람 모두 비슷한 시기에 저술했고, 헤로도토스와 헤시오도스의 역사 서술 방식을 채택했다는 공통점이 있다. 역사 주제는 달랐지만, 연대순 왕족 계보를 서술 구조로 사용하는 형식은 유사했다. 둘 다 신들의 통치를 최초의 조상 역사에 적용하여 역사를 신화적 과거로 확장했다.신켈루스는 두 사람이 서로 베꼈다고 암시하기까지 했다.

사건들의 기저에 있는 연대표를 주의 깊게 살펴보면, 베로소스와 마네토 둘 다, 내가 전에 말했듯이, 각자 자신의 민족을 찬양하려고 했기 때문에, 둘 다 설계가 잘못되었다는 것을 확신하게 될 것이다. 베로소스는 칼데아(Chaldea)인이고, 마네토는 이집트인이다. 그들이 각자의 믿을 수 없는 이야기의 시작을 같은 해에 놓았다는 사실에 놀라지 않을 수 없다.|사건들의 기저에 있는 연대표를 주의 깊게 살펴보면, 베로소스와 마네토 둘 다, 내가 전에 말했듯이, 각자 자신의 민족을 찬양하려고 했기 때문에, 둘 다 설계가 잘못되었다는 것을 확신하게 될 것이다. 베로소스는 칼데아인이고, 마네토는 이집트인이다. 그들이 각자의 믿을 수 없는 이야기의 시작을 같은 해에 놓았다는 사실에 놀라지 않을 수 없다.grc [12]

이는 놀라운 우연처럼 보이지만, 보고서의 신뢰성은 불분명하다. 그들이 같은 해에 역사를 시작했다고 추정하는 이유는 상당한 왜곡을 포함한다. 베로소스는 홍수 이전 시기를 120 사로이(3,600년 주기)로 추정하여 홍수 이전 432,000년이라는 추정치를 제시했는데, 후대의 기독교 주석가들은 이를 태양일로 해석하여 홍수 이전 약 1,183년 6개월이라는 대략적인 수치를 얻었다. 마네토의 경우에는 훨씬 더 많은 수치적 왜곡이 있었다. 신들의 여섯 왕조는 총 11,985년, 반신들의 아홉 왕조는 858년이었는데, 성경 기록과 맞추기 위해 다른 변환 단위를 사용하여 각각 969년과 214년 6개월로 줄였다. 이 두 숫자를 합하면 1,183년 6개월로 베로소스와 같아진다. 신켈루스는 마네토와 베로소스의 믿을 수 없는 시간 범위와 그들의 숫자를 성경과 조화시키려는 다른 주석가들의 노력을 모두 거부하면서도, 후대 저술가들이 만들어낸 동시성에 대해 그들을 비난했다.

마네토는 이집트인이었지만, 그의 시대는 헬레니즘 계열의 프톨레마이오스 왕조 시대였고, 프톨레마이오스 1세와 프톨레마이오스 2세를 섬겼기 때문에 그리스어로 저술 활동을 했다. 또한, 사제로서 히에로글리프도 해독할 수 있었던 것으로 보이며, 그 능력이 저술에 활용되었을 것으로 추정된다.

4. 5. 영향

마네토의 《이집트지》는 온전하게 전해지지 않고, 다른 사람들의 기록에 인용된 형태로만 남아있다. 이 때문에 원본 내용이 왜곡되었을 가능성이 제기된다. 특히 이집트인, 유대인, 그리스인 간의 역사 논쟁 과정에서 각자의 주장을 뒷받침하기 위해 마네토의 저작이 이용되었을 것으로 보인다.[13]플라비우스 요세푸스의 《아피온 반박문》은 마네토의 저작을 인용한 가장 오래된 기록 중 하나이다. 요세푸스는 여러 사본을 비교하며 마네토의 주장에 이의를 제기했다. 예를 들어, 요세푸스는 마네토가 람세스 2세의 치세 직후에 가공의 파라오 아메노피스를 끼워 넣었다고 비난했다.[13]

3세기에는 섹스투스 율리우스 아프리카누스와 카이사레아의 에우세비우스가 각각 마네토의 저작을 요약했다. 두 요약본은 서로 다른 사본을 바탕으로 했으며, 일부 내용에는 차이가 있다. 예를 들어, 첫 번째 왕조의 첫 번째 통치자 메네스는 하마에게 잡혀 죽었다고 언급되는데, 이것이 원문에 얼마나 충실한지는 불분명하다. 에우세비우스의 요약본은 성 히에로니무스에 의해 라틴어와 아르메니아어로 번역되었고, 동로마 제국의 연대기 작가 고르기오스 신켈로스에 의해 보존되었다.

마네토가 프톨레마이오스 2세의 요청으로 《이집트지》를 썼다면, 헤로도토스의 《역사》가 여전히 헬레니즘 세계에서 역사 서술의 표준으로 남아있었다는 점에서 이 책은 실패작이라고 할 수 있다. 그러나 《이집트지》는 이집트인 자신들의 손으로 역사를 기록했다는 점에서 헤로도토스보다 우월한 면모를 보였다.

현대에 이르러 이집트학자들은 파라오의 왕조를 나누는 방식에서 마네토의 영향을 여전히 받고 있다. 장-프랑수아 샹폴리옹은 상형 문자를 해독할 때 마네토의 왕조 목록을 참고했다고 전해진다.

마네토의 왕조 구분은 현재까지도 널리 사용되며, 왕조나 가문 계승의 개념은 왕족 계보 연구에 큰 영향을 미쳤다. 마네토의 《이집트지》는 출애굽에 대한 서술 때문에 초기 반유대주의 사상의 근원으로 언급되기도 한다. 그는 유대인들이 이집트에서 추방된 나병 환자와 목자 집단에서 형성되었다고 묘사했는데, 이는 후대 고대 저술가들에 의해 반복되었다.[13] 하지만 이러한 생각들은 마네토가 특별히 고안해낸 것이라기보다는 당시에 널리 퍼져 있었을 가능성이 높다.[14]

5. 비판적 관점

마네토가 프톨레마이오스 1세 또는 프톨레마이오스 2세의 요청으로 이집트 역사를 저술했을 것이라는 추측이 있지만, 이를 뒷받침할 증거는 없다. 만약 그렇다면, 헤로도토스의 ''역사''가 헬레니즘 시대의 표준 서술로 남았던 점을 고려할 때, ''아이깁티아카''는 실패작이었다고 할 수 있다. 마네토의 저술에 민족주의적 감정이 작용했을 수도 있지만, 이 또한 추측일 뿐이다.

신켈루스는 에우세비우스와 아프리카누스의 기록을 통해 마네토 저작의 중요성을 인정했지만, ''소티스의 책''은 위조 또는 사기일 가능성이 높다. 메네스 이후 ''소티스''의 왕들은 아프리카누스와 에우세비우스의 기록과 일치하지 않는다. 마네토는 역사를 기록하는 방법론에서 평가받아야 하며, 이 점에서 그는 헤로도토스와 헤시오도스만큼 성공적이었다.

현대 이집트학자들은 이집트 왕조 구분 방식에서 마네토의 영향을 받고 있다. 장-프랑수아 샹폴리옹은 상형 문자 해독 시 마네토의 왕조 목록을 참고했다고 전해진다. 현대 학문은 왕들의 이름을 언급할 때 현대적인 전사와 마네토의 버전을 모두 제시하며, 어떤 경우에는 마네토의 이름이 더 선호되기도 한다. 그의 왕조 구분은 보편적으로 사용되며, 왕위 계승을 왕조 개념으로 파악하는 방식은 거의 모든 왕족 계보 연구에 영향을 미쳤다.

마네토의 ''아이깁티아카''는 출애굽에 대한 서술 때문에 초기 반유대주의 사상의 근원으로 언급되기도 한다. 그는 유대인들이 이집트에서 추방된 나병 환자와 목자 집단에서 형성되어 나중에 이집트를 정복했다고 묘사했는데, 이는 후대 고대 저술가들에 의해 반복되었다.[13] 하지만 이러한 생각들은 마네토가 특별히 고안했다기보다는 당시에 널리 퍼져 있었을 가능성이 높다.[14]

참조

[1]

서적

Delphi Complete Works of Manetho

https://books.google[...]

Delphi Classics

[2]

웹사이트

أسماء بعض البلاد المصرية بالقبطية - كتاب لغتنا القبطية المصرية {{pipe}} St-Takla.org

https://st-takla.org[...]

[3]

문서

[4]

문서

Corpus Inscriptionum Latinarum

[5]

문서

Plato

[6]

문서

[7]

문서

Histories

[8]

서적

https://archive.org/[...]

Harvard University Press

[9]

서적

Berossos and Manetho, Introduced and Translated: Native Traditions in Ancient Mesopotamia and Egypt

https://books.google[...]

University of Michigan Press

[10]

서적

The Ancient Fragments

William Pickering

1828

[11]

서적

Herodotus: The Persian Wars

Harvard University Press; William Heinemann Ltd.

[12]

문서

Ecloga Chronographica

[13]

서적

Anti-Judaism: The Western Tradition

W.W. Norton

[14]

서적

The Anguish of the Jews: Twenty-Three Centuries of Antisemitism

-Paulist Press

[15]

웹사이트

マネトン

https://kotobank.jp/[...]

2018-05-12

[16]

웹사이트

マネトー

https://kotobank.jp/[...]

2018-05-12

[17]

문서

[18]

문서

Corpus Inscriptionum Latinarum

[19]

문서

플라톤(Platōn)이 플라토(Plato)라고 표현되는 것과 같은 방식이다.

[20]

문서

[21]

문서

Histories

[22]

서적

Manetho – Ptolemy, Tetrabiblos

[23]

문서

[24]

문서

[25]

문서

Miscellanies

[26]

문서

Or. Contr. Graec.

[27]

문서

[28]

문서

Ante-Nicene Fathers, Vol III, Part I: Chapter XIX.

[29]

문서

[30]

문서

[31]

문서

[32]

문서

Apion

[33]

문서

Apion

[34]

문서

[35]

문서

[36]

서적

Waddell (1940)

[37]

서적

Waddell (1940)

[38]

서적

Apion

[39]

서적

Waddell (1940)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com