잉그리아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

잉그리아는 발트해 동남부 지역의 역사적 명칭으로, 바이킹 시대부터 노브고로드 공화국, 스웨덴, 러시아 등 다양한 세력의 지배를 받았다. 17세기 스웨덴의 지배를 거쳐 18세기 초 러시아에 귀속되었고, 1917년 러시아 혁명 이후 핀란드와의 관계 속에서 북잉그리아 공화국이 수립되기도 했다. 제2차 세계 대전 이후 소련에 편입되었으며, 현재는 러시아 레닌그라드주에 해당한다. 잉그리아 핀란드인과 이조르인 등 다양한 민족이 거주했으며, 소련 시기 강제 이주와 탄압을 겪었다. 1991년 소련 붕괴 이후 핀란드로의 이주가 허용되었고, 잉그리아 핀란드인들은 핀란드에 정착했다.

wikitext

1991년 소련의 붕괴 이후, 살아남은 잉그리아 핀란드인과 러시아화된 그들의 후손들은 핀란드로의 이주가 허용되었다. 이로 인해 핀란드에 상당한 규모의 러시아어 사용(Russophone) 소수 민족이 생겨났다. 현재는 러시아 연방 레닌그라드주에 속해 있다. 잉그리아어를 사용하는 이조리아인(잉그리아인)이 소수 거주하고 있으며, 루터교를 믿는 잉그리아 핀인은 수만 명을 넘는다. 소련 붕괴 이후 잉그리아 핀인 중에서 많은 수가 핀란드로 이민을 갔다.

2. 역사적 배경

바이킹 시대(늦은 철기 시대)인 750년대부터 라도가는 동유럽으로 가는 바랑기아인 무역로의 교두보 역할을 했다.[3] 바랑기아인 귀족이 등장하여 노브고로드와 키예프 루스를 지배하게 되었다.[3] 860년대에, 전쟁 중이던 핀족과 슬라브족 부족은 바딤 더 볼드의 지휘 하에 반란을 일으켰지만, 나중에는 류리크 휘하의 바랑기아인에게 돌아와 그들 간의 반복되는 갈등을 종식시켜 달라고 요청했다.[3]

스웨덴인들은 고대 노브고로드의 보트족 땅을 "잉게르만란드"라고 불렀고, 라틴어로는 "잉그리아"로 표기했다. 민간 어원은 그 이름을 스웨덴 왕 올로프 셰트코눙 (995–1022)의 딸인 잉게게르드 올라프스도터/Ingegerd Olofsdottersv에서 유래한다고 본다. 1019년 노브고로드와 키예프의 대공인 야로슬라프 1세와 결혼하면서, 그녀는 라도가 주변의 땅을 결혼 선물로 받았다. 이 땅은 노브고로드 공화국의 주권 아래 라그날드 울프손과 같은 스웨덴 야를에 의해 통치되었다.

12세기에는 서부 잉그리아가 노브고로드 공화국에 흡수되었다. 이후 수 세기 동안 잦은 전쟁이 벌어졌는데, 주로 노브고로드와 스웨덴 사이에서 일어났으며 때로는 덴마크와 튜튼 기사단도 관련되었다. 튜튼 기사단은 나르바에 요새를 건설했고, 1492년에는 러시아 성 이반고로드가 나르바강 반대편에 세워졌다.

키예프 루스의 통합과 노브고로드 공화국의 북쪽 확장을 통해 토착 잉그리아인들은 동방 정교회로 개종했다.

동서 교회 대분열 이후 스웨덴과 노브고로드는 잉그리아 땅을 놓고 거의 끊임없이 싸웠다. 14세기 초, 스웨덴은 카렐리야에 비보리를 건설하고,[4] 옥타강과 네바강이 합류하는 지점에 란스크로나 요새를 건설했다. 그러나 1301년 노브고로드는 란스크로나를 재정복하여 파괴했다. 잉그리아는 1580년대에 스웨덴의 지배령이 되었지만, 테우시나 조약 (1595)에 따라 1595년에 러시아로 반환되었다.

1610~1617년의 잉그리아 전쟁 이후 스톨보바 조약 (1617)을 통해 러시아는 잉그리아를 스웨덴에 양도했다.[14] 스웨덴은 이 지역을 통해 당시 스웨덴 왕국의 동쪽 절반이었던 카렐리야 지협과 현재의 핀란드에 대한 러시아의 공격을 막는 완충 지대 역할을 했다. 또한 러시아 발트해 무역은 스웨덴 영토를 통과해야 했다. 이반고로드, 야마 (현재 킨기세프), 카포리에 (현재 코포리에) 및 뇌테보르크 (현재 슐리셀부르크)는 4개의 잉그리아 군(슬롯슬렌)의 중심지가 되었다.

잉그리아는 인구가 희박하여, 1664년 총 인구는 15,000명이었다. 루터교를 도입하려는 스웨덴의 시도는[5] 정교회 농민들의 거부감을 샀지만, 개종자들에게는 보조금과 세금 감면이 약속되었다. 루터교의 증가는 주로 사보니아와 핀란드령 카렐리야에서 온 핀란드인의 자발적인 재정착 때문이었다.[2][6] 1695년에 잉그리아의 루터교 핀란드인 (잉그리아 핀란드인)의 비율은 73.8%였으며, 나머지는 러시아인,[6] 이조르인 및 보트인이었다.[7] 잉거만란드는 귀족 군인 및 국가 관리에게 봉토로 주어졌으며, 이들은 자신의 루터교 하인과 노동자를 데려왔다. 그러나 스웨덴 지배가 끝날 때까지 소수의 러시아 정교회 교회가 사용되었으며, 러시아 정교회 민족의 강제 개종은 법으로 금지되었다.[8]

니엔은 잉그리아의 주요 무역 중심지였고, 1642년에는 이 지역의 행정 중심지가 되었다. 1656년 러시아의 공격으로 이 도시는 심각한 피해를 입었고, 행정 중심지는 나르바로 이전했다.[2]

17세기를 통해 발트 제국을 형성했던 스웨덴은 1617년 스톨보보 강화 조약으로 러시아로부터 카렐리야 지협, 라도가 호 북부, 네바 강, 핀란드 만 남부를 얻었다.[14] 스웨덴은 새로운 영토를 잉게르만란드라고 명명하고 핀란드인이 이주했으며('''잉게르만란드 핀족''')[14], 스웨덴 통치 시대에는 루터교가 증가하여 17세기의 스웨덴-러시아 전쟁으로 정교회 신자들이 국외로 도망가면서 루터교가 7할을 차지하게 되었다[14]。

18세기 초, 잉그리아는 대북방 전쟁에서 러시아에 의해 재정복되었다.[2] 1702년 러시아는 스웨덴에 대승을 거두고 잉그리아로 진군하여 요새를 건설했는데, 이것이 훗날 상트페테르부르크가 된다.[14] 표트르 대제는 핀란드 만의 네바 강 어귀 근처, 스웨덴 도시 니엔 근처에 1703년 새로운 러시아 수도 상트페테르부르크를 세웠다.[2] 그는 잉그리아를 공작령으로 격상시키고 알렉산드르 멘시코프를 초대 (그리고 마지막) 공작으로 임명했다.[2] 1708년, 잉그리아는 도(都)로 지정되었다.[2] (1708–1710년에는 '''잉게르만란드 도''', 1710–1914년에는 '''상트페테르부르크 현''', 1914–1924년에는 '''페트로그라드 현''', 1924–1927년에는 '''레닌그라드 현''')[2] 잉그리아는 1721년의 니스타드 조약으로 카렐리야, 리보니아, 에스토니아 등과 함께 러시아에 할양되었다.[14]

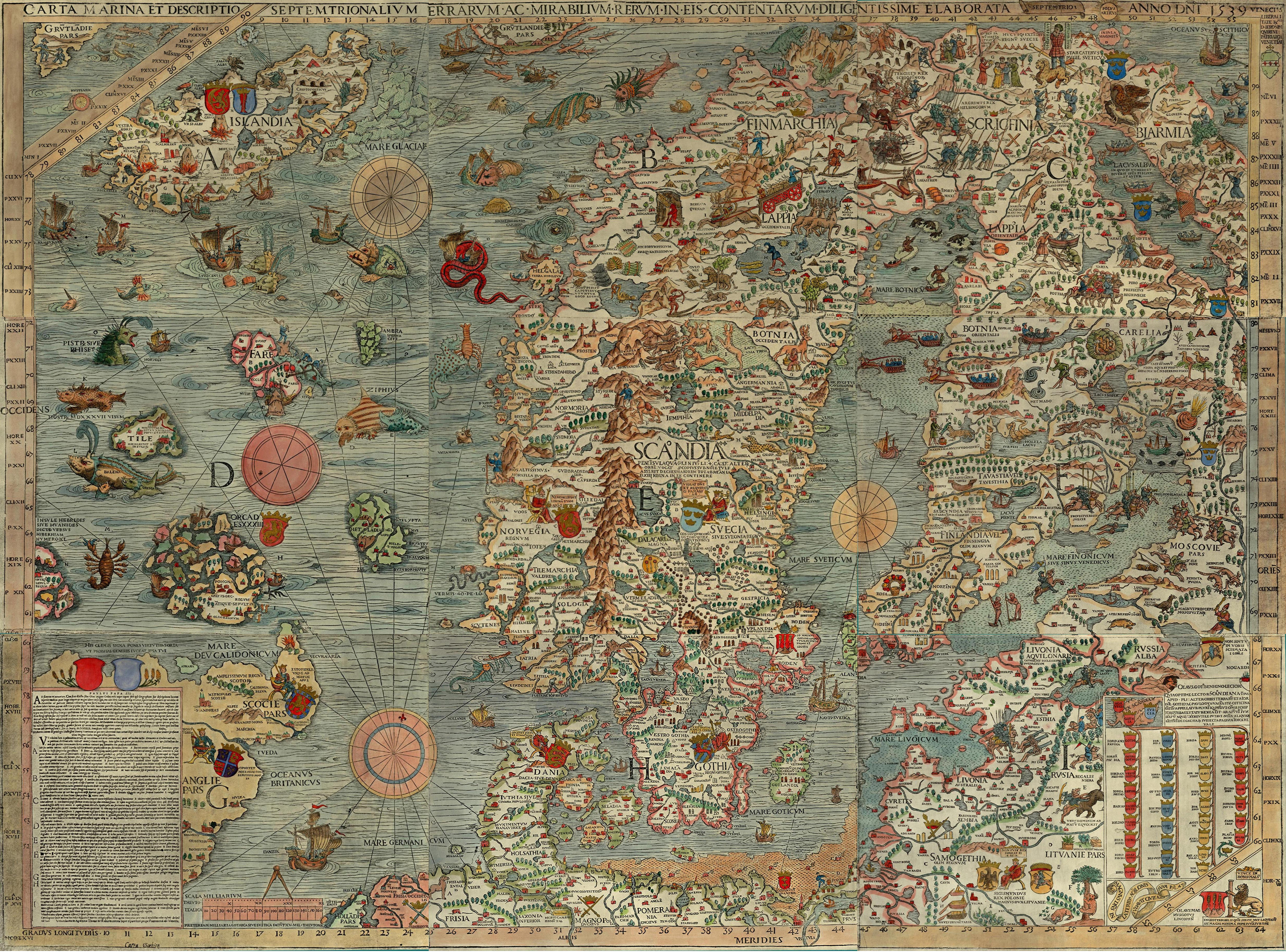

350px 지도]]

표트르 대제는 강제 이주 정책 등을 통해 잉그리아의 러시아화를 추진했다.[14] 1741년부터의 러시아-스웨덴 전쟁(모자당 전쟁)에서도 러시아는 승리하여 핀란드 남동부를 비보르크 현에 편입했다.[14] 나폴레옹 전쟁으로 인해 일어난 제2차 러시아-스웨덴 전쟁에서 핀란드는 다시 패배했고, 1809년 프레데릭스함 조약으로 핀란드는 러시아에 할양되었다.[14] 러시아 황제알렉산드르 1세는 핀란드 대공국 대공이 되었지만, 1812년에 비보르크 현을 핀란드 대공국에 편입시켰다.[14]

1870년, 잉그리아에서 최초의 핀란드어 신문인 ''Pietarin Sanomat''의 인쇄가 시작되었다.[2] 최초의 공공 도서관은 1850년 티뢰에 문을 열었고, 스쿠오리차에 위치한 가장 큰 도서관은 19세기 후반에 2,000권이 넘는 장서를 보유했다.[2] 1899년에는 잉그리아에서 최초의 노래 축제가 푸토스티(스쿠오리차)에서 열렸다.[2] 1897년(러시아 제국 인구 조사)까지 잉그리아 핀란드인의 수는 130,413명으로 증가했고, 1917년까지 140,000명을 넘어섰다.[2] 1868년부터 에스토니아인도 잉그리아로 이주하기 시작했다.[2] 1897년 상트페테르부르크 현에 거주하는 에스토니아인의 수는 64,116명에 달했다.[2] 이조라인의 경우, 1834년에는 17,800명, 1897년에는 21,000명이었다.[2]

러시아 혁명 후, 핀란드 내전 이후, 1920년의 타르투 조약으로 핀란드와 발트 3국은 독립했다.[14] 잉게르만란트 핀인의 일부는 1918년에 잉게르만란트 민족 소비에트를 결성했지만, 볼셰비키에 의해 제거되었다.[14] 1930년대에는 잉게르만란트에서도 농업 집단화 캠페인과 쿨라크 숙청이 시행되었다.[14] 10월 혁명 시기에는 잉그리아 핀인에 의한 단명한 북잉그리아 공화국이 성립하여 핀란드와의 합류를 모색했다.

1920년 타르투 조약에 따라 서부 잉그리아의 작은 부분이 에스토니아 공화국에 속하게 되었다.[9][10] 잉그리아의 다른 지역과는 대조적으로 이 지역에서는 핀란드 문화가 번성했는데, 이곳은 에스톤스카야 잉에르만란디야/Эстонская Ингерманландияru, 에스티 잉에리/Eesti Ingeriet로 알려져 있다. 이는 주로 에스토니아와 소련 사이의 새로운 국경에 대한 쿨란퀼래/Kullankyläfi 출신의 '''레안더 레이요'''(Reijonen 또는 Reiju라고도 함)의 노력 덕분이었으며, 그는 핀란드 언론으로부터 "잉그리아의 왕"이라고 불렸다.[9][10] 핀란드 학교와 핀란드 신문이 창간되었다. 1920년에는 칼리비에리/Kallivierifi에 교회가 세워졌고, 1928년에는 이 교구에 1,300명이 있었다.[9][10]

1945년, 제2차 세계 대전 이후, 당시 소련에 있던 에스토니아 잉그리아는 러시아 SFSR로 이전되어 레닌그라드주에 편입되었다. 1991년 에스토니아 독립 이후 이 영토를 두고 분쟁이 벌어졌다. 러시아는 타르투 조약을 인정하지 않으므로, 현재 이 지역은 러시아의 통제하에 있다.

1917년 러시아의 10월 혁명 이후, 북잉그리아 공화국(북잉그리아 공화국/Pohjois-Inkerin tasavaltafi)은 핀란드의 지원을 받아 핀란드 편입을 목표로 러시아로부터 독립을 선언했다.[14] 1919년부터 1920년까지 잉그리아의 일부 지역을 통치했으나, 러시아-핀란드 타르투 조약을 통해 러시아에 재통합되었지만, 어느 정도 자치권을 누렸다. 1920년대에는 잉그리아에 약 300개의 핀란드어 학교와 10개의 핀란드어 신문이 있었다.[11]

1926년 소련 인구 조사에 따르면 잉그리아 핀란드인으로 불린 레닌그라드 핀란드인은 114,831명이었다.[2] 1926년 인구 조사에서는 중앙 잉그리아의 러시아 인구가 그곳에 거주하는 발트 핀족보다 많았지만, 잉그리아 핀란드인은 핀란드 국경을 따라 있는 지역에서 다수를 차지했다.[6] 1930년대 초, 이조르어는 소이킨스키 반도와 루가 강 어귀 주변의 학교에서 가르쳐졌다.[2]

1928년, 잉그리아에서 소련의 집단농업화가 시작되었다. 이를 촉진하기 위해 1929~1931년, 북잉그리아의 쿨라크(독립 농민) 18,000명(4320가구)이 동카렐리야, 콜라 반도, 카자흐스탄, 중앙 아시아로 강제 이주되었다.

1934년 가을, 러시아 국경 보안 구역이 소련 서부 국경을 따라 설치되어 NKVD의 특별 허가 없이는 출입이 금지되면서 잉그리아 핀란드인의 상황은 더욱 악화되었다.[6][12] 공식적으로는 처음에는 7.5km(5마일)에 불과했지만, 에스토니아 국경을 따라서는 최대 90km(60마일)까지 확장되었다. 이 구역은 정치적으로 신뢰할 수 없다고 여겨지는 핀족 및 기타 민족이 없어야 했다.[6][12]

1935년 3월 25일, 겐리흐 야고다는 레닌그라드 근처 국경 지역에 거주하는 에스토니아, 라트비아인 및 핀란드 쿨라크 및 리센치를 대상으로 한 대규모 강제 이주를 승인했다.[2][6] 약 7,000명(2,000가구)이 잉그리아에서 카자흐스탄, 중앙 아시아, 우랄 지역으로 강제 이주되었다. 1936년 5월과 6월에는 핀란드 국경 근처의 발케아사리, 렘파알라, 보울레, 미이쿨라이넨 교구의 핀란드인 전체(20,000명)가 다음 이주 물결에서 체레포베츠와 시베리아 주변 지역으로 재정착되었다. 잉그리아에서는 소련의 다른 지역, 주로 러시아인뿐만 아니라 우크라이나인과 타타르인이 이주해 왔다.[2][6]

1937년에는 잉그리아의 루터교 교회와 핀란드어 및 이조르어 학교가 문을 닫았고, 핀란드어와 이조르어 출판물 및 라디오 방송이 중단되었다.

소련 시대 동안 잉그리아 핀란드인과 이조르인 인구는 잉그리아에서 거의 사라졌다. 63,000명이 제2차 세계 대전 중 핀란드로 도망갔으며, 전쟁 후 이오시프 스탈린에 의해 귀환이 요구되었다. 대부분은 소련 인구 이동의 희생자가 되었으며 많은 사람들이 "인민의 적"으로 처형되었다.[2][6][12] 1956년 강제 이주된 사람들이 마을로 돌아갈 수 있었으나, 일부 스탈린 사후 귀환자를 포함한 나머지 사람들은 러시아 이민자보다 수가 적었다.

1959년 인구 조사에 따르면 이조르인은 1,062명이었다. 1979년에는 그 수가 748명으로 줄었으며, 그 중 315명만이 루가 강 어귀와 소이킨스키 반도 주변에 살고 있었다. 1989년 소련 인구 조사에 따르면 이조르인은 829명이었으며, 그 중 449명이 러시아에, 228명이 에스토니아에 살고 있었다.[2]

2. 1. 중세 시대 잉그리아

바이킹 시대(늦은 철기 시대)인 750년대부터 라도가는 동유럽으로 가는 바랑기아인 무역로의 교두보 역할을 했다.[3] 바랑기아인 귀족이 등장하여 노브고로드와 키예프 루스를 지배하게 되었다.[3] 860년대에, 전쟁 중이던 핀족과 슬라브족 부족은 바딤 더 볼드의 지휘 하에 반란을 일으켰지만, 나중에는 류리크 휘하의 바랑기아인에게 돌아와 그들 간의 반복되는 갈등을 종식시켜 달라고 요청했다.[3]

스웨덴인들은 고대 노브고로드의 보트족 땅을 "잉게르만란드"라고 불렀고, 라틴어로는 "잉그리아"로 표기했다. 민간 어원은 그 이름을 스웨덴 왕 올로프 셰트코눙 (995–1022)의 딸인 잉게게르드 올라프스도터/Ingegerd Olofsdottersv에서 유래한다고 본다. 1019년 노브고로드와 키예프의 대공인 야로슬라프 1세와 결혼하면서, 그녀는 라도가 주변의 땅을 결혼 선물로 받았다. 이 땅은 노브고로드 공화국의 주권 아래 라그날드 울프손과 같은 스웨덴 야를에 의해 통치되었다.

12세기에는 서부 잉그리아가 노브고로드 공화국에 흡수되었다. 이후 수 세기 동안 잦은 전쟁이 벌어졌는데, 주로 노브고로드와 스웨덴 사이에서 일어났으며 때로는 덴마크와 튜튼 기사단도 관련되었다. 튜튼 기사단은 나르바에 요새를 건설했고, 1492년에는 러시아 성 이반고로드가 나르바강 반대편에 세워졌다.

키예프 루스의 통합과 노브고로드 공화국의 북쪽 확장을 통해 토착 잉그리아인들은 동방 정교회로 개종했다.

2. 2. 스웨덴 통치 시대 (17세기)

동서 교회 대분열 이후 스웨덴과 노브고로드는 잉그리아 땅을 놓고 거의 끊임없이 싸웠다. 14세기 초, 스웨덴은 카렐리야에 비보리를 건설하고,[4] 옥타강과 네바강이 합류하는 지점에 란스크로나 요새를 건설했다. 그러나 1301년 노브고로드는 란스크로나를 재정복하여 파괴했다. 잉그리아는 1580년대에 스웨덴의 지배령이 되었지만, 테우시나 조약 (1595)에 따라 1595년에 러시아로 반환되었다.

1610~1617년의 잉그리아 전쟁 이후 스톨보바 조약 (1617)을 통해 러시아는 잉그리아를 스웨덴에 양도했다.[14] 스웨덴은 이 지역을 통해 당시 스웨덴 왕국의 동쪽 절반이었던 카렐리야 지협과 현재의 핀란드에 대한 러시아의 공격을 막는 완충 지대 역할을 했다. 또한 러시아 발트해 무역은 스웨덴 영토를 통과해야 했다. 이반고로드, 야마 (현재 킨기세프), 카포리에 (현재 코포리에) 및 뇌테보르크 (현재 슐리셀부르크)는 4개의 잉그리아 군(슬롯슬렌)의 중심지가 되었다.

잉그리아는 인구가 희박하여, 1664년 총 인구는 15,000명이었다. 루터교를 도입하려는 스웨덴의 시도는[5] 정교회 농민들의 거부감을 샀지만, 개종자들에게는 보조금과 세금 감면이 약속되었다. 루터교의 증가는 주로 사보니아와 핀란드령 카렐리야에서 온 핀란드인의 자발적인 재정착 때문이었다.[2][6] 1695년에 잉그리아의 루터교 핀란드인 (잉그리아 핀란드인)의 비율은 73.8%였으며, 나머지는 러시아인,[6] 이조르인 및 보트인이었다.[7] 잉거만란드는 귀족 군인 및 국가 관리에게 봉토로 주어졌으며, 이들은 자신의 루터교 하인과 노동자를 데려왔다. 그러나 스웨덴 지배가 끝날 때까지 소수의 러시아 정교회 교회가 사용되었으며, 러시아 정교회 민족의 강제 개종은 법으로 금지되었다.[8]

니엔은 잉그리아의 주요 무역 중심지였고, 1642년에는 이 지역의 행정 중심지가 되었다. 1656년 러시아의 공격으로 이 도시는 심각한 피해를 입었고, 행정 중심지는 나르바로 이전했다.[2]

17세기를 통해 발트 제국을 형성했던 스웨덴은 1617년 스톨보보 강화 조약으로 러시아로부터 카렐리야 지협, 라도가 호 북부, 네바 강, 핀란드 만 남부를 얻었다.[14] 스웨덴은 새로운 영토를 잉게르만란드라고 명명하고 핀란드인이 이주했으며('''잉게르만란드 핀족''')[14], 스웨덴 통치 시대에는 루터교가 증가하여 17세기의 스웨덴-러시아 전쟁으로 정교회 신자들이 국외로 도망가면서 루터교가 7할을 차지하게 되었다[14]。

2. 3. 러시아 통치 시대 (18세기 ~ 20세기 초)

18세기 초, 잉그리아는 대북방 전쟁에서 러시아에 의해 재정복되었다.[2] 1702년 러시아는 스웨덴에 대승을 거두고 잉그리아로 진군하여 요새를 건설했는데, 이것이 훗날 상트페테르부르크가 된다.[14] 표트르 대제는 핀란드 만의 네바 강 어귀 근처, 스웨덴 도시 니엔 근처에 1703년 새로운 러시아 수도 상트페테르부르크를 세웠다.[2] 그는 잉그리아를 공작령으로 격상시키고 알렉산드르 멘시코프를 초대 (그리고 마지막) 공작으로 임명했다.[2] 1708년, 잉그리아는 도(都)로 지정되었다.[2] (1708–1710년에는 '''잉게르만란드 도''', 1710–1914년에는 '''상트페테르부르크 현''', 1914–1924년에는 '''페트로그라드 현''', 1924–1927년에는 '''레닌그라드 현''')[2] 잉그리아는 1721년의 니스타드 조약으로 카렐리야, 리보니아, 에스토니아 등과 함께 러시아에 할양되었다.[14]

thumb 지도]]

표트르 대제는 강제 이주 정책 등을 통해 잉그리아의 러시아화를 추진했다.[14] 1741년부터의 러시아-스웨덴 전쟁(모자당 전쟁)에서도 러시아는 승리하여 핀란드 남동부를 비보르크 현에 편입했다.[14] 나폴레옹 전쟁으로 인해 일어난 제2차 러시아-스웨덴 전쟁에서 핀란드는 다시 패배했고, 1809년 프레데릭스함 조약으로 핀란드는 러시아에 할양되었다.[14] 러시아 황제알렉산드르 1세는 핀란드 대공국 대공이 되었지만, 1812년에 비보르크 현을 핀란드 대공국에 편입시켰다.[14]

1870년, 잉그리아에서 최초의 핀란드어 신문인 ''Pietarin Sanomat''의 인쇄가 시작되었다.[2] 최초의 공공 도서관은 1850년 티뢰에 문을 열었고, 스쿠오리차에 위치한 가장 큰 도서관은 19세기 후반에 2,000권이 넘는 장서를 보유했다.[2] 1899년에는 잉그리아에서 최초의 노래 축제가 푸토스티(스쿠오리차)에서 열렸다.[2] 1897년(러시아 제국 인구 조사)까지 잉그리아 핀란드인의 수는 130,413명으로 증가했고, 1917년까지 140,000명을 넘어섰다.[2] 1868년부터 에스토니아인도 잉그리아로 이주하기 시작했다.[2] 1897년 상트페테르부르크 현에 거주하는 에스토니아인의 수는 64,116명에 달했다.[2] 이조라인의 경우, 1834년에는 17,800명, 1897년에는 21,000명이었다.[2]

러시아 혁명 후, 핀란드 내전 이후, 1920년의 타르투 조약으로 핀란드와 발트 3국은 독립했다.[14] 잉게르만란트 핀인의 일부는 1918년에 잉게르만란트 민족 소비에트를 결성했지만, 볼셰비키에 의해 제거되었다.[14] 1930년대에는 잉게르만란트에서도 농업 집단화 캠페인과 쿨라크 숙청이 시행되었다.[14] 10월 혁명 시기에는 잉그리아 핀인에 의한 단명한 북잉그리아 공화국이 성립하여 핀란드와의 합류를 모색했다.

2. 4. 에스토니아령 잉그리아 (1920-1945)

1920년 타르투 조약에 따라 서부 잉그리아의 작은 부분이 에스토니아 공화국에 속하게 되었다.[9][10] 잉그리아의 다른 지역과는 대조적으로 이 지역에서는 핀란드 문화가 번성했는데, 이곳은 에스톤스카야 잉에르만란디야/Эстонская Ингерманландияru, 에스티 잉에리/Eesti Ingeriet로 알려져 있다. 이는 주로 에스토니아와 소련 사이의 새로운 국경에 대한 쿨란퀼래/Kullankyläfi 출신의 '''레안더 레이요'''(Reijonen 또는 Reiju라고도 함)의 노력 덕분이었으며, 그는 핀란드 언론으로부터 "잉그리아의 왕"이라고 불렸다.[9][10] 핀란드 학교와 핀란드 신문이 창간되었다. 1920년에는 칼리비에리/Kallivierifi에 교회가 세워졌고, 1928년에는 이 교구에 1,300명이 있었다.[9][10]

1945년, 제2차 세계 대전 이후, 당시 소련에 있던 에스토니아 잉그리아는 러시아 SFSR로 이전되어 레닌그라드주에 편입되었다. 1991년 에스토니아 독립 이후 이 영토를 두고 분쟁이 벌어졌다. 러시아는 타르투 조약을 인정하지 않으므로, 현재 이 지역은 러시아의 통제하에 있다.

2. 5. 소련 시대 잉그리아 (20세기)

1917년 러시아의 10월 혁명 이후, 북잉그리아 공화국(북잉그리아 공화국/Pohjois-Inkerin tasavaltafi)은 핀란드의 지원을 받아 핀란드 편입을 목표로 러시아로부터 독립을 선언했다.[14] 1919년부터 1920년까지 잉그리아의 일부 지역을 통치했으나, 러시아-핀란드 타르투 조약을 통해 러시아에 재통합되었지만, 어느 정도 자치권을 누렸다. 1920년대에는 잉그리아에 약 300개의 핀란드어 학교와 10개의 핀란드어 신문이 있었다.[11]

1926년 소련 인구 조사에 따르면 잉그리아 핀란드인으로 불린 레닌그라드 핀란드인은 114,831명이었다.[2] 1926년 인구 조사에서는 중앙 잉그리아의 러시아 인구가 그곳에 거주하는 발트 핀족보다 많았지만, 잉그리아 핀란드인은 핀란드 국경을 따라 있는 지역에서 다수를 차지했다.[6] 1930년대 초, 이조르어는 소이킨스키 반도와 루가 강 어귀 주변의 학교에서 가르쳐졌다.[2]

1928년, 잉그리아에서 소련의 집단농업화가 시작되었다. 이를 촉진하기 위해 1929~1931년, 북잉그리아의 쿨라크(독립 농민) 18,000명(4320가구)이 동카렐리야, 콜라 반도, 카자흐스탄, 중앙 아시아로 강제 이주되었다.

1934년 가을, 러시아 국경 보안 구역이 소련 서부 국경을 따라 설치되어 NKVD의 특별 허가 없이는 출입이 금지되면서 잉그리아 핀란드인의 상황은 더욱 악화되었다.[6][12] 공식적으로는 처음에는 7.5km(5마일)에 불과했지만, 에스토니아 국경을 따라서는 최대 90km(60마일)까지 확장되었다. 이 구역은 정치적으로 신뢰할 수 없다고 여겨지는 핀족 및 기타 민족이 없어야 했다.[6][12]

1935년 3월 25일, 겐리흐 야고다는 레닌그라드 근처 국경 지역에 거주하는 에스토니아, 라트비아인 및 핀란드 쿨라크 및 리센치를 대상으로 한 대규모 강제 이주를 승인했다.[2][6] 약 7,000명(2,000가구)이 잉그리아에서 카자흐스탄, 중앙 아시아, 우랄 지역으로 강제 이주되었다. 1936년 5월과 6월에는 핀란드 국경 근처의 발케아사리, 렘파알라, 보울레, 미이쿨라이넨 교구의 핀란드인 전체(20,000명)가 다음 이주 물결에서 체레포베츠와 시베리아 주변 지역으로 재정착되었다. 잉그리아에서는 소련의 다른 지역, 주로 러시아인뿐만 아니라 우크라이나인과 타타르인이 이주해 왔다.[2][6]

1937년에는 잉그리아의 루터교 교회와 핀란드어 및 이조르어 학교가 문을 닫았고, 핀란드어와 이조르어 출판물 및 라디오 방송이 중단되었다.

소련 시대 동안 잉그리아 핀란드인과 이조르인 인구는 잉그리아에서 거의 사라졌다. 63,000명이 제2차 세계 대전 중 핀란드로 도망갔으며, 전쟁 후 이오시프 스탈린에 의해 귀환이 요구되었다. 대부분은 소련 인구 이동의 희생자가 되었으며 많은 사람들이 "인민의 적"으로 처형되었다.[2][6][12] 1956년 강제 이주된 사람들이 마을로 돌아갈 수 있었으나, 일부 스탈린 사후 귀환자를 포함한 나머지 사람들은 러시아 이민자보다 수가 적었다.

1959년 인구 조사에 따르면 이조르인은 1,062명이었다. 1979년에는 그 수가 748명으로 줄었으며, 그 중 315명만이 루가 강 어귀와 소이킨스키 반도 주변에 살고 있었다. 1989년 소련 인구 조사에 따르면 이조르인은 829명이었으며, 그 중 449명이 러시아에, 228명이 에스토니아에 살고 있었다.[2]

3. 현대의 잉그리아

3. 1. 잉그리아의 민족과 언어

1991년 소련의 붕괴 이후, 살아남은 잉그리아 핀란드인과 러시아화된 그들의 후손들은 핀란드로의 이주가 허용되었다. 이로 인해 핀란드에 상당한 규모의 러시아어 사용(Russophone) 소수 민족이 생겨났다. 현재는 러시아 연방 레닌그라드주에 속해 있다. 잉그리아어를 사용하는 이조리아인(잉그리아인)이 소수 거주하고 있으며, 루터교를 믿는 잉그리아 핀인은 수만 명을 넘는다. 소련 붕괴 이후 잉그리아 핀인 중에서 많은 수가 핀란드로 이민을 갔다.

4. 한국과의 관계

참조

[1]

서적

Heimokirja

Otava

1924

[2]

간행물

Ingria: The broken landbridge between Estonia and Finland

1994

[3]

서적

History of Russia from the Earliest Times to 1882

https://books.google[...]

AMS Press

[4]

서적

Memories of My Town: The Identities of Town Dwellers and their Places in Three Finnish Towns

https://books.google[...]

Suomen Kirjallisuuden Seura

[5]

간행물

"'Otiosorum hominum receptacula': Orthodox Religious Houses in Ingria, 1615–52"

2003

[6]

학술지

The Dispersal of the Ingrian Finns

[7]

서적

Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri

Helsinki

1991

[8]

서적

Russian Nationalism from an Interdisciplinary Perspective: Imagining Russia

https://books.google[...]

E. Mellen Press

[9]

간행물

Kullankylä

1994

[10]

간행물

Min hemtrakt

2001

[11]

웹사이트

Inkerinsuomalaisten kronikka

http://www.inkeri.fi[...]

[12]

학술지

The Origins of Soviet Ethnic Cleansing

https://dash.harvard[...]

[13]

서적

Heimokirja

Otava

1924

[14]

논문

戦間期のソ連西北部国境における民族問題とスターリンの政策 : フィンランドとレニングラード、カレリア

https://doi.org/10.1[...]

史学研究会 , 京都大学

2007-01-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com