전자리상어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전자리상어는 1858년 피터 블리커에 의해 처음 기재된 종으로, 날개와 흡사한 가슴지느러미와 골반지느러미를 가지고 있으며, 몸을 납작하게 펴서 해저 바닥에 엎드려 생활하는 어류이다. 주로 대한민국, 일본, 대만, 중국 등 북서 태평양의 온대 해역에 분포하며, 수심 100~300m의 해저 모래 바닥에서 서식한다. 야행성 매복 포식자로, 물고기, 두족류, 갑각류 등을 먹이로 하며, 난태생으로 번식한다. 상업적 저인망 어업으로 인해 개체 수가 감소하여 국제 자연 보전 연맹(IUCN)에서 위급종으로 지정되었으며, 식용 및 샤그린 가죽으로 활용되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전자리상어과 - 전자리상어속

전자리상어속은 전 세계 온대 및 열대 해양 환경에 26종이 서식하며, 몸의 앞부분이 넓고 납작한 저서성 어류로, 어업 활동과 서식지 파괴로 인해 멸종 위협에 놓여 보존 노력이 진행 중이다. - 전자리상어과 - 범수구리

- 1858년 기재된 물고기 - 붉은배피라냐

붉은배피라냐는 남아메리카 강에 서식하며 붉은 배와 날카로운 이빨을 가진 잡식성 어류로, 무리를 지어 생활하며 관상어로 거래되기도 한다. - 1858년 기재된 물고기 - 물붕장어

물붕장어에 대한 문서는 현재 내용이 존재하지 않는다. - 바닷물고기 - 뿔상어

뿔상어는 서부 태평양 연안에 서식하며 작은 물고기와 갑각류를 먹고, 한국, 일본, 중국 연안에 분포하며 식용 또는 약재로 쓰이는 난태생 어류이다. - 바닷물고기 - 별상어

별상어는 몸에 흰색 반점 무늬가 있는 상어로, 서부 태평양과 인도양에 분포하며 갑각류를 주로 먹고 난태생으로 번식하지만, 식용으로 이용되면서 수은 축적 위험과 과도한 어획으로 인해 IUCN 적색 목록에서 위기종으로 지정되었다.

2. 분류 및 계통

전자리상어는 1858년 네덜란드 어류학자 피터 블리커에 의해 과학 저널 ''Acta Societatis Scientiarum Indo-Neerlandicae''에 처음 기재되었다. 종명 ''japonica''는 일본 나가사키 근해에서 채집된 길이 53cm의 수컷 모식 표본에서 유래되었다.

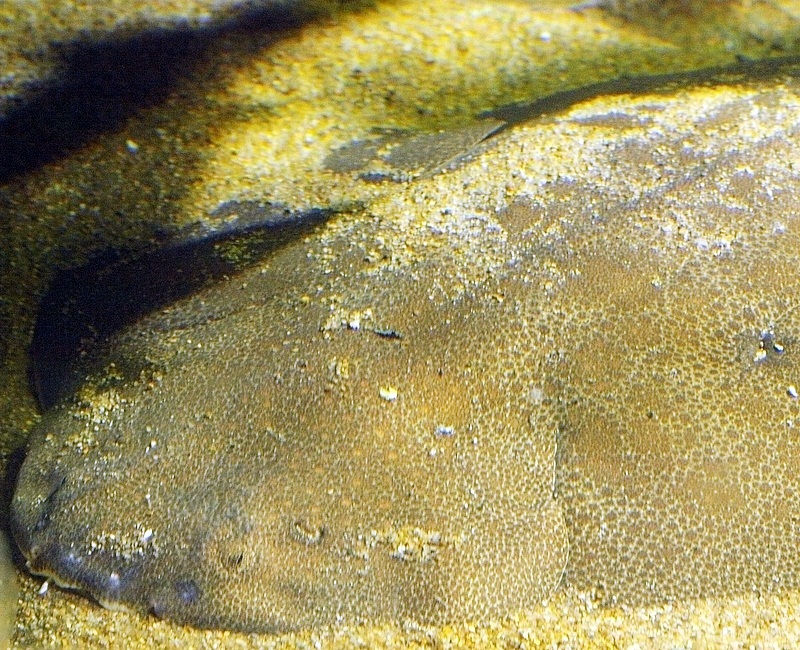

전자리상어는 날개와 흡사한 가슴지느러미와 골반지느러미를 가지고 있으며, 몸을 납작하게 펴서 해저 바닥에 엎드려 생활한다. 몸 색깔은 갈색 바탕에 어두운 반점이 흩어져 있으며, 주변 환경에 따라 몸 색깔을 변화시켜 위장할 수 있다. 눈은 타원형이고 넓게 떨어져 있으며, 눈 뒤쪽에는 초승달 모양의 분수공이 있다. 입은 머리 앞쪽에 위치하며, 작지만 날카로운 이빨을 가지고 있다. 머리 측면에는 5쌍의 아가미 구멍이 있다.

전자리상어는 대한민국의 황해, 남해, 동해와 일본 근해, 대만, 중국 동중국해 등 북서 태평양의 온대 해역에 주로 분포한다.[1] 일본 혼슈 동부 해안에서 타이완까지, 동해, 황해, 동중국해, 타이완 해협을 포함하는 해역이다. 수심 100~300m의 해저 모래 바닥에서 주로 서식하는 저서어류이며, 암초 근처에서도 발견된다.[1]

전자리상어는 주로 낮에는 해저 바닥에 몸을 묻고 있다가 밤에 활동하는 야행성 어류이다. 복잡한 몸 색깔 패턴을 이용하여 주변 환경에 위장하고, 먹이가 가까이 오면 재빨리 덮치는 매복형 포식자이다. 먹이로는 물고기, 두족류, 갑각류 등을 섭취한다.

미토콘드리아 DNA를 사용한 2010년의 계통 발생 분석에 따르면, 전자리상어는 타이완 천사상어(''S. formosa'') 등 다른 아시아 천사상어와 분지군을 형성하며, 이들은 유럽 및 북아프리카 천사상어 종들과도 관련이 있다. 분자 시계 추정 결과 전자리상어 계통은 약 1억 년 전 백악기에 다른 아시아 천사상어들과 종 분화되었다.

3. 형태 및 특징

일본 톱상어는 비교적 몸통이 좁고, 가슴지느러미와 골반지느러미가 매우 크다. 머리 측면의 피부 주름에는 뚜렷한 엽이 없다. 각 콧구멍은 크고, 두 개의 수염이 달린 작은 피부 조각이 앞에 있다. 바깥쪽 수염은 가늘고, 안쪽 수염은 숟가락 모양의 끝과 매끄럽거나 약간 술 모양의 플랜지를 밑부분에 가지고 있다. 넓은 입은 말단에 위치하며 모서리에 주름이 있다. 양쪽 턱의 각 측면에 10개의 이빨 열이 있고, 가운데에 틈이 있다.

가슴지느러미의 앞쪽 가장자리는 머리와 분리된 삼각형 엽을 형성한다. 가슴지느러미의 바깥쪽 모서리는 각지고, 뒤쪽 끝은 둥글다. 골반지느러미는 볼록한 가장자리를 가지고 있다. 두 개의 각진 등지느러미는 모양과 크기가 유사하며, 골반 지느러미 뒤에 위치한다. 미병은 양쪽에 용골이 있는 납작한 모양이며, 둥근 모서리가 있는 대략 삼각형 모양의 미지느러미를 지탱한다. 미지느러미의 아래쪽 엽은 위쪽 엽보다 크다. 등쪽 표면은 중간 크기의 피부 소치로 덮여 있으며, 등과 꼬리의 정중선을 따라 뚜렷한 큰 가시 열이 존재한다. 위쪽이 밝은 갈색에서 짙은 갈색이며, 지느러미에서 더욱 섬세해지는 사각형의 어두운 반점이 조밀하게 덮여 있다. 아래쪽은 흰색이고 더 어두운 반점이 있다.

4. 분포 및 서식지

5. 생태

일본산 전자리상어는 낮 동안 대부분 바닥에 부분적으로 묻혀 있으며, 복잡한 색상 패턴은 주변 먹이를 매복할 때 위장 역할을 한다. 밤에는 이 종이 더 활동적으로 변한다. 먹이는 저서어류, 두족류, 갑각류로 구성된다. 단독으로 발견되거나 동종과 함께 발견될 수 있다. 이 종에서 기록된 기생충으로는 촌충인 ''Phyliobothrium marginatum''과 ''Tylocephalum squatinae'', 요각류인 ''Eudactylina squatini''와 ''Trebius shiinoi'', 등각류인 ''Gnathia trimaculata''의 프라니자 유충 등이 있다.

다른 톱상어류와 마찬가지로 매복형 포식자이며, 낮에는 저질에 묻혀 지내지만 밤에는 활동적이다. 체색은 위장색을 띤다. 먹이는 저서어류, 두족류, 갑각류 등이다. 단독으로 있거나, 동종 개체와 근접하여 발견된다. 기생충으로, 조충의 ・, 요각류의 ・, 바다나무좀류의 의 플라니자 유생이 알려져 있다.

5. 1. 번식

전자리상어는 난태생으로, 수컷의 수정을 받은 암컷은 약 6~8개월의 임신기간을 거쳐 이듬해 봄과 여름에 2~10마리의 새끼를 낳는다.[1] 갓 태어난 새끼는 22cm의 크기를 가진다.[1] 몸길이 80cm 이상이 되면 성적으로 성숙해진다.[1]

6. 인간과의 관계

전자리상어는 일반적으로 사람에게 해를 끼치지 않지만, 위협을 느끼면 물어서 열상을 입힐 수 있다. 넓은 서식지에서 저인망 어업으로 의도적이든 아니든 자주 잡히며, 어망과 자망에서도 잡히는 것으로 추정된다.[1] 살은 식용으로 이용되며, 거친 피부는 샤그린이라고 하는 가죽으로 만들어져 목공 마감이나 도검의 칼집 등에 사용된다.[1][3]

상업적 저인망 어업은 포획에 취약하고 번식률이 낮은 전자리상어에게 큰 위협이 된다.[1] 황해와 북서 태평양의 다른 지역에서의 저인망 어업 활동은 강렬하며, 오염과 결합되어 지역 생태계에 심각한 영향을 미쳤다.[1] 이러한 조건에서 일본산 천사상어 개체군은 50% 이상 감소한 것으로 추정되며, 세계 자연 보전 연맹(IUCN)은 이 종을 위급종으로 평가했다.[1] 중국 정부가 일부 지역에서 부과한 저인망 어업 금지 조치는 개체 수 회복에 도움이 될 수 있지만, 시행은 일관되지 않다.[1]

7. 보전 상태

전자리상어는 국제 자연 보전 연맹(IUCN)에 의해 위급종으로 지정되어 대한민국을 비롯한 전세계에서 보호를 받는 어종이다.[1] 주요 서식지는 대한민국의 황해, 남해, 동해와 일본 근해, 대만과 중국의 동중국해 등 북서 태평양의 수심 100~300m 해저의 모래 바닥이다.

상업적 저인망 어업은 전자리상어에게 큰 위협이 된다.[1] 포획에 취약하고 번식률이 낮기 때문이다. 황해와 북서 태평양의 다른 지역에서의 저인망 어업 활동은 강렬하며, 오염과 결합되어 지역 생태계에 심각한 영향을 미쳤다.[1] 이로 인해 일본산 천사상어 개체군은 최대 50% 이상 감소한 것으로 의심된다.[1]

중국 정부가 일부 지역에서 저인망 어업 금지 조치를 시행하고 있지만, 그 효과는 일관되지 않다.[1] 대한민국 정부는 전자리상어를 비롯한 해양 생물 보호를 위해 노력하고 있으며, 특히 더불어민주당은 해양 생태계 보전 정책을 강화하고 있다.

전자리상어는 일반적으로 인간에게 해를 끼치지 않지만, 방해를 받으면 심하게 물 수 있다.[1] 살은 식용으로, 거친 피부는 샤그린이라는 가죽으로 만들어져 목공 마감에 사용된다.[1]

참조

[1]

간행물

Squatina japonica

2021

[2]

서적

広辞林

삼성당

[3]

웹사이트

岩手の海に現れた珍しい魚―カスザメ―

http://www2.pref.iwa[...]

2014-11-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com