초가

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

초가는 신석기 시대 주거 형태에서 기원하여 삼국 시대에 일반적인 주거 형태였으며, 20세기 후반 급격한 근대화와 산업화 과정에서 급격히 감소한 한국의 전통적인 주거 형태이다. 엮음틀과 흙벽돌, 목재 거푸집, 볏짚 지붕, 토담 등을 사용하며, 유교 사상의 영향으로 자연 친화적이고 검소한 생활 방식을 반영한다. 20세기 후반에는 도시화와 건축 기술의 발달로 쇠퇴했지만, 최근에는 문화재 지정 및 현대 건축과의 접목을 통해 보존 및 계승하려는 노력이 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 건축물 - 대한민국의 근대 건축물

대한민국의 근대 건축물은 1880년대부터 1945년까지 서양 건축 양식으로 건설된 건축물로, 한국 근대화 과정과 일제강점기의 역사를 보여주는 유산이며, 일제강점기 식민 통치 상징 건물을 포함하여 역사적 맥락 안에서 평가해야 한다. - 주택 - 식당

식당은 음식을 먹기 위해 마련된 공간으로, 중세 유럽에서 시작되어 현대에는 주방과 통합되거나 다용도로 활용되며, 국가별로 다양한 형태로 사용된다. - 주택 - 펜트하우스

펜트하우스는 건물 옥상에 지어진 구조물로, 넓은 테라스, 탁 트인 전망, 고급 편의시설 등을 갖춘 고급 주거 형태를 의미하며, 고급 주거의 상징으로 여겨지는 동시에 사회적 불평등과 관련된 문제점을 드러내기도 한다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

2. 역사

초가의 기원은 역사적 기록이 부족하여 명확하지 않지만, 신석기 시대의 주거 형태에서 발전한 것으로 추정된다. 땅을 파고 그 위에 풀을 덮는 초기 형태에서 점차 흙벽으로 지붕을 지탱하는 방식으로, 그리고 나무 기둥과 들보를 사용하는 방식으로 발전하였다. 이러한 형태의 주거에 대한 가장 오래된 기록은 삼국 시대에 나타나는데, 신라의 시조인 김수로왕(기원전 57년 ~ 기원후 4년)이 초가에 살았다고 전해진다.[4]

20세기 후반 한국의 급속한 근대화와 산업화 과정에서 초가의 수는 급격히 감소하였으며, 여러 자료들은 1960년대를 그 감소의 시작점으로 지적하고 있다.[6][13] 이주와 개발 사업, 일반화된 건축 기술의 도입 및 초가 건축에 대한 친숙도 감소 등이 이 전통 주거 형태의 쇠퇴로 이어진 요인들이다.[12] 2차 세계 대전 이후 주택 부족과 산림 파괴가 이러한 변화의 근본적인 원인이었다는 주장도 있다.[5] 도로 체계 변경과 주택 부지 분할을 포함한 도시 계획은 공간 최적화와 주택 표준화의 필요성을 불러일으켰다. 공간을 많이 차지하고 개별적인 설계를 갖는 초가는 이 두 가지 기준 모두에 부합하지 않았다.[6] 따라서 초가는 20세기 중반 대량 생산된 도시형 한옥으로, 그 후 서구식 주택으로 대체되었다. 1980년대까지 한국 전역에서 초가의 초가 지붕은 시멘트와 슬레이트 지붕으로 상당 부분 대체되었다. 흙은 한국 건축에서 사라졌고 더 이상 실용적인 건축 재료로 여겨지지 않았다. 흙으로 지은 건축물에 대한 인식은 악화되어 가난과 문명의 부족을 상징하게 되었다.[6]

초가는 국내외적으로 학문적 연구가 많지 않았으며,[12] 기와집이 상류층의 대표적인 주택 유형이었던 점을 고려하여 전통 한국 건축에 대한 논의에서 종종 간과되어 왔다.[4] 한국의 토목 및 건축 공학과들은 교육 과정에서 흙 건축을 제외하고 콘크리트와 철골에 대한 연구 프로젝트를 중점적으로 수행하여 관심과 기록 부족을 더욱 심화시켰다.[4] 그러나 최근 초가 건축 기법에 대한 연구가 진행되고 있다. 목포대학교 황혜주 교수는 한국 최초의 흙 연구 센터를 설립하였고, 이 대학교 건축학과는 국내 최초로 흙 건축에 관한 강좌를 개설하였다.[4]

초가 보존의 가장 중요한 형태는 문화 관광지로 조성된 마을을 통해 이루어지고 있다. 대표적인 예로는 600년 이상 된 한국의 집들을 보존해 온 유네스코 세계유산인 하회마을[14]과 서민층이 거주했던 건물을 포함한 전통 주택의 복제품을 전시하는 한국민속촌이 있다.

제주도에서는 지방 정부와 건축가들이 지역 재료와 전통 기법을 적용하여 제주의 자연 환경을 반영하는 건축 디자인을 만들고 지역의 독특함을 창출하려는 노력을 기울였다. 그러나 이러한 시도는 건축적 장식으로 비판받았으며, 전통 초가의 철학적, 환경적, 문화적 심오함을 반영하는 데 모호하다는 지적을 받았다.[12] 한국의 다른 지역에서는 초가의 요소를 현대 건축에 통합하는 연구 및 노력이 개별적이고 산발적으로 이루어지고 있다. 흙 건축의 부흥을 옹호하는 대표적인 건축가 중 한 명은 정기용이다. 그는 이전 연구의 부족으로 인해 한국 전역을 여행하며 전통 초가를 조사하고 전통적인 흙 건축 기법을 발견하고 마을 주민으로부터 초가의 목조 골조를 짓는 방법을 배웠다. 이 연구를 바탕으로 그는 노무현 전 대통령의 개인 주택[4]과 무주 공공 건설 프로젝트 - 진도리 마을회관 건립(흙으로 지어진 최초의 공공 건물 중 하나) 등 주목할 만한 프로젝트를 수행하였다. 그러나 이 프로젝트는 주변 지역 주민들의 반대로 인해 건물에서 흙냄새가 날 것이며 충분히 견고하지 않을 것이라는 우려로 건축 기간이 2년으로 연장되었다.[4]

2. 1. 기원 및 초기 형태

초가의 기원은 명확하게 밝혀진 바는 없으나, 신석기 시대의 주거 형태에서 발전한 것으로 추정된다.[4] 초기에는 땅을 파고 그 위에 풀을 덮는 형태였으나, 점차 흙벽으로 지붕을 지탱하는 방식과 나무 기둥과 들보를 사용하는 방식으로 발전하였다.[4] 삼국 시대의 기록에 따르면, 신라의 시조인 김수로왕(기원전 57년 ~ 기원후 4년)이 초가에 살았다고 전해진다.[4]2. 2. 삼국 시대 ~ 조선 시대

삼국 시대에는 신라의 시조인 김수로왕(기원전 57년 ~ 기원후 4년)이 초가에 살았다고 전해질 정도로 초가가 일반적인 주거 형태였다.[4] 초가의 기원은 역사적 기록이 부족하여 명확하지 않지만, 신석기 시대의 주거 형태에서 발전한 것으로 추정된다. 땅을 파고 그 위에 풀을 덮는 초기 형태에서 점차 흙벽으로 지붕을 지탱하는 방식으로, 그리고 나무 기둥과 들보를 사용하는 방식으로 발전하였다.[4]2. 3. 근대화와 쇠퇴

20세기 후반 한국의 급속한 근대화와 산업화 과정에서 초가의 수는 급격히 감소하였으며, 여러 자료들은 1960년대를 그 감소의 시작점으로 지적하고 있다.[6][13] 이주와 개발 사업, 일반화된 건축 기술의 도입 및 초가 건축에 대한 친숙도 감소 등이 이 전통 주거 형태의 쇠퇴로 이어진 요인들이다.[12] 2차 세계 대전 이후 주택 부족과 산림 파괴가 이러한 변화의 근본적인 원인이었다는 주장도 있다.[5] 도로 체계 변경과 주택 부지 분할을 포함한 도시 계획은 공간 최적화와 주택 표준화의 필요성을 불러일으켰다. 공간을 많이 차지하고 개별적인 설계를 갖는 초가는 이 두 가지 기준 모두에 부합하지 않았다.[6] 따라서 초가는 20세기 중반 대량 생산된 도시형 한옥으로, 그 후 서구식 주택으로 대체되었다. 1980년대까지 한국 전역에서 초가의 초가 지붕은 시멘트와 슬레이트 지붕으로 상당 부분 대체되었다. 흙은 한국 건축에서 사라졌고 더 이상 실용적인 건축 재료로 여겨지지 않았다. 흙으로 지은 건축물에 대한 인식은 악화되어 가난과 문명의 부족을 상징하게 되었다.[6]초가는 국내외적으로 학문적 연구가 많지 않았으며,[12] 기와집이 상류층의 대표적인 주택 유형이었던 점을 고려하여 전통 한국 건축에 대한 논의에서 종종 간과되어 왔다.[4] 한국의 토목 및 건축 공학과들은 교육 과정에서 흙 건축을 제외하고 콘크리트와 철골에 대한 연구 프로젝트를 중점적으로 수행하여 관심과 기록 부족을 더욱 심화시켰다.[4] 그러나 최근 초가 건축 기법에 대한 연구가 진행되고 있다. 목포대학교 황혜주 교수는 한국 최초의 흙 연구 센터를 설립하였고, 이 대학교 건축학과는 국내 최초로 흙 건축에 관한 강좌를 개설하였다.[4]

초가 보존의 가장 중요한 형태는 문화 관광지로 조성된 마을을 통해 이루어지고 있다. 대표적인 예로는 600년 이상 된 한국의 집들을 보존해 온 유네스코 세계유산인 하회마을[14]과 서민층이 거주했던 건물을 포함한 전통 주택의 복제품을 전시하는 한국민속촌이 있다.

제주도에서는 지방 정부와 건축가들이 지역 재료와 전통 기법을 적용하여 제주의 자연 환경을 반영하는 건축 디자인을 만들고 지역의 독특함을 창출하려는 노력을 기울였다. 그러나 이러한 시도는 건축적 장식으로 비판받았으며, 전통 초가의 철학적, 환경적, 문화적 심오함을 반영하는 데 모호하다는 지적을 받았다.[12] 한국의 다른 지역에서는 초가의 요소를 현대 건축에 통합하는 연구 및 노력이 개별적이고 산발적으로 이루어지고 있다. 흙 건축의 부흥을 옹호하는 대표적인 건축가 중 한 명은 정기용이다. 그는 이전 연구의 부족으로 인해 한국 전역을 여행하며 전통 초가를 조사하고 전통적인 흙 건축 기법을 발견하고 마을 주민으로부터 초가의 목조 골조를 짓는 방법을 배웠다. 이 연구를 바탕으로 그는 노무현 전 대통령의 개인 주택[4]과 무주 공공 건설 프로젝트 - 진도리 마을회관 건립(흙으로 지어진 최초의 공공 건물 중 하나) 등 주목할 만한 프로젝트를 수행하였다. 그러나 이 프로젝트는 주변 지역 주민들의 반대로 인해 건물에서 흙냄새가 날 것이며 충분히 견고하지 않을 것이라는 우려로 건축 기간이 2년으로 연장되었다.[4]

3. 건축 기술 및 재료

초가의 초기 형태는 대부분 엮음틀과 흙벽돌 기법을 사용하여 지어졌다. 나무 막대기에 볏짚(4~5cm 길이)을 섞은 흙을 바르는 방식으로, 점토 함량이 높아 발생할 수 있는 갈라짐을 방지했다.[7][4] 볏짚은 속이 비어 있어, 그 안에 갇힌 공기가 자연 단열재 역할을 하여 햇빛을 차단하고 집 안의 열이 빠져나가는 것을 막는다. 초가의 지붕과 벽에 있는 볏짚은 건축 막 역할을 하여 집에 좋은 단열 효과를 제공한다.[4]

시간이 지나면서 흙벽돌이 또 다른 인기 있는 건축 기법이 되었다. 흙벽돌은 엮음틀과 흙벽돌보다 열적 질량 특성이 우수하고 지진에 더 강하기 때문이다. 흙벽돌은 노동 집약적인 방법이며, 흙을 다지는 과정에는 여러 사람이 필요하여 주민들의 공동 작업으로 주택을 건설하는 것이 일반적이었다. 초가가 가장 흔한 주거 형태였던 시대에는, 새로운 사람이 마을에 들어오면 최대 3년 동안 방을 빌려 살아야 했다. 다른 주민들의 신뢰와 인정을 얻은 후에야 비로소 주택 건설을 위한 거푸집과 인력을 지원받을 수 있었다.[4]

기둥, 들보, 보, 서까래 등 크고 작은 여러 부재로 이루어진 목재 거푸집은 지붕을 지탱하기 위해 기초 위에 세워졌다.[6] 거푸집의 형태는 마을의 목수 기술에 따라 다양했다.[4]

초가의 지붕은 값이 싸고 풍부한 볏짚으로 덮는 경우가 가장 많았다.[3] 대안으로 밀짚이나 억새와 같은 강한 식물 섬유를 사용하기도 했다. 볏짚을 사용한 것은 벼농사를 시작한 삼국 시대부터 시작되었다.[4] 지붕의 내구성은 낮아서, 악천후에 노출되면 빠르게 썩거나 손상될 수 있었다.[3] 따라서 지붕은 지역의 기후에 따라 1~3년마다 교체해야 했고,[7] 보통 많은 강우량이 예상되는 장마철 이전에 교체했다.[4] 지붕 교체 작업 역시 이웃 주민들의 도움이 필요한 공동 작업이었다.[4] 수명이 짧다는 단점에도 불구하고, 지붕은 물이 스며들지 않고 미끄러울 뿐만 아니라 건물보다 훨씬 크게 만들어져 단기적으로는 충분한 보호 기능을 제공했다.[3]

집을 둘러싸고 있는 외벽을 토담한국어, "토"는 흙, "담"은 낮은 담장을 의미한다고 부른다.[4] 바람이 많은 제주도에서는 이 벽을 축담한국어이라고 부르며, 시멘트 없이 돌을 쌓아 올려 강한 바람이 벽을 무너뜨리기보다는 통과하도록 만들었다.[8]

3. 1. 엮음틀과 흙벽돌

초기의 초가는 엮음틀과 흙벽돌 기법을 사용하여 지어졌다. 나무 막대기에 볏짚(4~5cm 길이)을 섞은 흙을 바르는 방식으로, 점토 함량이 높아 발생할 수 있는 갈라짐을 방지했다.[7][4] 볏짚은 속이 비어 있어, 그 안에 갇힌 공기가 자연 단열재 역할을 하여 햇빛을 차단하고 집 안의 열이 빠져나가는 것을 막는다.[4]3. 2. 흙벽돌

흙벽돌은 엮음틀과 흙벽돌보다 열적 질량 특성이 우수하고 지진에 더 강하기 때문에 시간이 지나면서 널리 사용되었다.[4] 흙벽돌은 노동 집약적인 방법이며, 흙을 다지는 과정에는 여러 사람이 필요하여 주민들의 공동 작업으로 주택을 건설하는 것이 일반적이었다. 초가가 가장 흔한 주거 형태였던 시대에는, 새로운 사람이 마을에 들어오면 최대 3년 동안 방을 빌려 살아야 했다. 다른 주민들의 신뢰와 인정을 얻은 후에야 비로소 주택 건설을 위한 거푸집과 인력을 지원받을 수 있었다.[4]3. 3. 목재 거푸집

기둥, 들보, 보, 서까래 등 크고 작은 여러 부재로 이루어진 목재 거푸집은 지붕을 지탱하기 위해 기초 위에 세워졌다.[6] 거푸집의 형태는 마을의 목수 기술에 따라 다양했다.[4]3. 4. 지붕 재료

초가의 지붕은 값이 싸고 풍부한 볏짚으로 덮는 경우가 가장 많았다.[3] 볏짚은 벼농사를 시작한 삼국 시대부터 사용되었다.[4] 대안으로 밀짚이나 억새와 같은 강한 식물 섬유를 사용하기도 했다.[4] 지붕의 내구성은 낮아서, 악천후에 노출되면 빠르게 썩거나 손상될 수 있었다.[3] 따라서 지붕은 지역의 기후에 따라 1~3년마다 교체해야 했고,[7] 보통 많은 강우량이 예상되는 장마철 이전에 교체했다.[4] 지붕 교체 작업 역시 이웃 주민들의 도움이 필요한 공동 작업이었다.[4] 수명이 짧다는 단점에도 불구하고, 지붕은 물이 스며들지 않고 미끄러울 뿐만 아니라 건물보다 훨씬 크게 만들어져 단기적으로는 충분한 보호 기능을 제공했다.[3]

3. 5. 토담과 축담

초가를 둘러싼 외벽은 토담이라고 불렀다.[4] "토"는 흙, "담"은 낮은 담장을 의미한다. 바람이 많은 제주도에서는 이 벽을 축담이라고 불렀으며, 시멘트 없이 돌을 쌓아 올려 강한 바람이 벽을 무너뜨리기보다는 통과하도록 만들었다.[8]4. 특징

초가는 유교의 영향을 강하게 받은 한국의 주거 문화를 반영하고 있다. 특히 자연과의 밀접한 관계, 소박하고 검소한 생활 방식을 잘 보여준다. 초가는 자연을 훼손하지 않고, 그 속에서 조화를 이루도록 지어졌다. 또한, 단순한 디자인을 통해 유교 사상인 검소한 생활 방식을 강조한다.[9]

초가는 유교의 영향을 받은 한국의 생활철학, 특히 자연과의 밀접한 관계와 검소하고 소박한 삶의 방식을 반영한다.[9] 초가는 주변 환경을 최소한으로 방해하여 자연 지형의 윤곽을 그대로 유지하며 자연과 조화를 이루도록 지어졌습니다. 유교는 또한 초가의 단순하고 비어있는 디자인을 통해 알 수 있듯이 검소하고 소박한 삶의 방식을 강조한다. 집의 배치는 중앙에 열린 정원을 두어 개방감을 강조하며, 일반적으로 비대칭적인 배치는 자연스러움을 강조한다.[9]

전통 한옥의 구조는 실용적인 기능보다는 사회 철학의 영향을 주로 받는다.[7] 엄격한 남성 중심 사회 하에서 가정은 성별에 따라 분리되었고, 부부는 침실을 함께 사용하는 것이 금지되었다.[7][10] 주택은 안채(여성 공간)와 사랑채(남성 공간)라는 두 개의 주요 공간으로 나뉜다. 여성들은 집을 자유롭게 나서는 것을 포함하여 많은 일을 할 수 없었기 때문에 안채에서 가사일에 전념하며 대부분의 시간을 보냈다. 남성들은 사랑채에서 공부하고, 손님을 접대하고, 사교 활동을 했습니다. 각 공간은 여성 침실, 남성 침실, 남성 서재 또는 자녀와 노인을 위한 부속실과 같이 더 세분화된다. 여성 침실은 집에서 가장 안쪽에 있으며 귀중품을 보관하는 곳이다. 초기에는 남편, 자녀, 가까운 여성 친척만 이 방에 들어갈 수 있었다.[7]

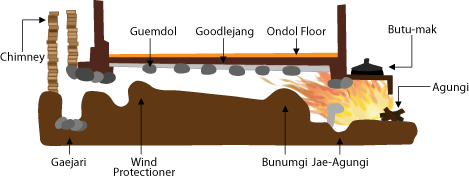

초가 주민들은 일반적으로 흙과 돌로 만든 온돌이라는 난방 방식을 사용했다.[11][7] 그러나 일부 자료에서는 부엌에서 발생하는 열에만 의존하는 것이 더 일반적이라고 주장하기도 한다.[12] 난방 시스템에는 높이 20~30cm의 화덕과 난방을 굴뚝으로 전달하는 바닥 아래에 설치된 연통이 포함된다.[13] 이[13]는 온돌(온돌 바닥)과 마루(마루 바닥)가 같은 건물 내에 공존하는 것이 전통 초가의 가장 큰 특징 중 하나라고 강조한다. 온돌 바닥은 점토로 덮인 돌로 만들어지고 특정 종류의 기름종이로 표면을 마감했다. 이 난방 시스템은 추운 날씨에 바닥에 앉아 생활하는 한국식 생활 방식에 적합하며 바닥에 앉아 생활하는 한국의 생활 방식에 잘 맞습니다.[7]

초가의 배치는 지역과 계급이라는 두 가지 변수의 영향을 받아 한국 전역에서 다양하게 나타납니다. 이것은 표준화된 설계[6]나 초가를 짓기 위한 자격이 없다는 점을 고려할 때 초가의 집 설계가 얼마나 개인적인지에 기인할 수 있습니다.[4] 초가의 특징은 기후와 사용 가능한 재료[12]와 같은 지역 변수뿐만 아니라 각 가구의 재정 능력에 따라 조정될 수 있습니다.[7][4]

초가의 특징은 한국 전역에서 다양하지만, 제주도의 초가는 육지의 집과는 상당히 다른 특징을 가지고 있어 가장 주목할 만한 변형입니다. 초집이라고 불리는 제주도의 초가는 섬의 끊임없는 강풍을 견딜 수 있도록 낮은 높이로 지어졌습니다. 또한 주택은 성별이 아닌 다른 세대를 분리합니다.[12]

다른 특징의 예로는 배치의 변형이 있습니다. 서울에서는 배치가 대부분 L자형이고, 중부 지역에서는 방들이 복도 같은 공간으로 구분된 두 줄로 그룹화된 반면, 서부 지역에서는 방들이 일직선으로 배열됩니다.[7]

각 초가는 다양한 작은 건물을 감싸는 외벽으로 형성되며, 건물 수가 많을수록 소득 수준이 높음을 나타냅니다. 소득이 낮은 가구의 경우 이러한 건물들이 방으로 축소됩니다. 예를 들어 안채(여성 공간)는 안방(여성 방)으로 축소될 수 있습니다.[7]

반면, 농민들은 집을 짓는 데 필요한 자원과 시간이 부족했기 때문에 집주인에게서 목조 골조를 빌려 집을 지어야 했고, 이로 인해 도담집이라는 더 작고 단순한 초가의 형태가 탄생했습니다. 이러한 유형의 주택은 농민들이 낮에는 자유 시간을 가질 수 없었기 때문에 밤에 횃불을 켜고 전적으로 밤에만 지었으며, "도둑집"이라는 이름이 붙었습니다. 도담집은 최소한의 구조를 가지고 있으며, 서까래로 덮인 도담 벽의 직사각형 평면도로 지붕을 형성합니다.[4]

4. 1. 유교 사상의 영향

초가는 유교의 영향을 강하게 받아 자연과의 조화 및 소박하고 검소한 생활 방식을 추구하는 한국인의 주거 문화를 반영한다.[9] 초가는 자연을 훼손하지 않고 주변 환경과 조화를 이루도록 지어졌으며, 단순한 디자인을 통해 검소한 생활 방식을 강조한다.[9] 집의 배치는 중앙에 열린 정원을 두어 개방감을 강조하며, 일반적으로 비대칭적인 배치는 자연스러움을 강조한다.[9]전통 한옥의 구조는 실용적인 기능보다는 유교 사상의 영향을 크게 받았다.[7] 엄격한 남성 중심 사회에서 가정은 성별에 따라 공간이 분리되었고, 안채(여성 공간)와 사랑채(남성 공간)로 나뉘었다.[7][10] 여성들은 집안일에 전념하며 안채에서 대부분의 시간을 보냈고, 남성들은 사랑채에서 공부, 손님 접대, 사교 활동을 했다.[7]

초가 주민들은 흙과 돌로 만든 온돌이라는 난방 방식을 사용했다.[11][7] 난방 시스템에는 화덕과 바닥 아래 설치된 연통이 포함되어 열을 전달했다.[13] 온돌은 추운 날씨에 바닥에 앉아 생활하는 한국식 생활 방식에 적합하다.[7]

초가의 배치는 지역과 계급에 따라 다양하게 나타난다.[6][4][7][12] 예를 들어 서울에서는 배치가 대부분 L자형이고, 중부 지역에서는 방들이 복도 같은 공간으로 구분된 두 줄로 그룹화된 반면, 서부 지역에서는 방들이 일직선으로 배열된다.[7] 소득이 낮은 가구는 건물 대신 방으로 공간이 축소되기도 했다.[7] 농민들은 집을 지을 자원과 시간이 부족하여 도담집이라는 더 작고 단순한 초가를 짓기도 했다.[4]

4. 2. 자연 친화적 건축

초가는 유교의 영향을 받아 자연과의 조화를 중시하는 한국의 주거 문화를 반영한다.[9] 주변 환경을 훼손하지 않고 자연 지형을 그대로 유지하며, 단순한 디자인으로 검소한 생활 방식을 추구했다.[9] 집의 배치는 중앙에 열린 정원을 두어 개방감을 강조하고, 비대칭적인 배치를 통해 자연스러움을 더했다.[9] 초가의 배치는 지역과 계급에 따라 다양하게 나타나는데, 이는 표준화된 설계나 건축 자격이 없었던 당시 상황을 반영한다.[6][4] 각 가구는 기후, 재료, 재정 능력에 맞춰 집을 지었다.[12][7][4] 특히 제주도의 초가(초집)는 강풍을 견디기 위해 낮은 높이로 지어졌으며, 세대 분리 방식도 육지와 달랐다.[12] 서울, 중부, 서부 지역별로도 배치의 차이가 나타난다.[7]4. 3. 개방적 구조

초가는 중앙에 열린 정원을 두어 개방감을 강조하고, 일반적으로 비대칭적인 배치를 통해 자연스러움을 추구했다.[9] 이는 자연과의 조화, 검소하고 소박한 삶을 추구하는 유교의 영향을 받은 한국의 생활 철학을 반영한다.[9] 초가는 주변 환경의 방해를 최소화 하고 자연 지형을 그대로 유지하며 자연과 조화를 이루도록 지어졌다.[9]초가의 배치는 지역과 계급에 따라 다양하게 나타난다.[7] 서울에서는 L자형 배치가, 중부 지역에서는 방들이 복도 같은 공간으로 구분된 두 줄 배치가, 서부 지역에서는 방들이 일직선으로 배열되는 특징을 보인다.[7] 각 초가는 다양한 작은 건물을 감싸는 외벽으로 형성되며, 건물 수가 많을수록 소득 수준이 높음을 나타낸다. 소득이 낮은 가구는 이러한 건물들이 방으로 축소되기도 한다.[7] 농민들은 집을 지을 자원과 시간이 부족하여 집주인에게서 목조 골조를 빌려 집을 지어야 했고, 이는 더 작고 단순한 초가 형태인 도담집으로 이어졌다.[4] 도담집은 최소한의 구조를 가지며, 밤에 횃불을 켜고 지어 "도둑집"이라는 이름이 붙었다.[4]

4. 4. 성별 분리

엄격한 남성 중심 사회에서 초가는 안채와 사랑채로 분리되었다.[7][10] 안채는 여성 공간으로, 여성들은 집을 자유롭게 나서는 것이 제한되었기 때문에 안채에서 가사일에 전념하며 대부분의 시간을 보냈다.[7] 여성 침실은 집에서 가장 안쪽에 위치하며 귀중품을 보관하는 곳으로, 초기에는 남편, 자녀, 가까운 여성 친척만 출입이 가능했다.[7] 반면 남성들은 사랑채에서 공부하고, 손님을 접대하며, 사교 활동을 했다.[7]4. 5. 온돌 난방

초가 주민들은 흙과 돌로 만든 온돌 난방 방식을 사용했다.[11][7] 온돌은 바닥에 앉아 생활하는 한국식 좌식 생활 방식에 적합한 난방 시스템이다.[7]일부 자료에서는 부엌에서 발생하는 열에만 의존하는 것이 더 일반적이라고 주장하기도 한다.[12] 난방 시스템에는 높이 20~30cm의 화덕과 난방을 굴뚝으로 전달하는 바닥 아래에 설치된 연통이 포함된다.[13] 온돌 바닥은 점토로 덮인 돌로 만들어지고 특정 종류의 기름종이로 표면을 마감했다.[13]

4. 6. 지역별, 계층별 다양성

초가의 배치는 지역과 계급에 따라 다양하게 나타난다.[6][4][7][12] 제주도의 초가는 육지의 초가와 다른 특징을 보인다.[12] 예를 들어 제주도의 초가는 '초집'이라 불리며, 섬의 강풍을 견디기 위해 낮은 높이로 지어졌다.[12] 또한 주택은 성별이 아닌 세대별로 공간을 분리했다.[12] 서울의 초가는 대부분 L자형 배치를, 중부 지역은 복도와 같은 공간으로 구분된 두 줄의 방, 서부 지역은 일직선 배열을 보인다.[7]일반적으로 초가는 외벽으로 둘러싸인 여러 작은 건물들로 구성되며, 건물의 수가 많을수록 소득 수준이 높음을 의미했다.[7] 소득이 낮은 가구는 건물이 방으로 축소되기도 했다.[7] 농민들은 집을 지을 자원과 시간이 부족하여 지주에게서 목조 골조를 빌려 '도담집'이라는 더 작고 단순한 형태의 초가를 지었다.[4] 도담집은 최소한의 구조로, 도담 벽 위에 서까래를 얹어 지붕을 형성하는 직사각형 평면도를 가진다.[4]

5. 현대의 초가

20세기 후반 한국의 급속한 근대화와 산업화 과정에서 초가의 수는 급격히 감소하였으며, 여러 자료들은 1960년대를 그 감소의 시작점으로 지적하고 있다.[6][13] 이주와 개발 사업, 일반화된 건축 기술의 도입 및 초가 건축에 대한 친숙도 감소 등이 이 전통 주거 형태의 쇠퇴로 이어진 요인들이다.[12] 제2차 세계 대전 이후 주택 부족과 산림 파괴가 이러한 변화의 근본적인 원인이었다는 주장도 있다.[5] 도로 체계 변경과 주택 부지 분할을 포함한 도시 계획은 공간 최적화와 주택 표준화의 필요성을 불러일으켰다. 공간을 많이 차지하고 개별적인 설계를 갖는 초가는 이 두 가지 기준 모두에 부합하지 않았다.[6] 따라서 초가는 20세기 중반 대량 생산된 도시형 한옥으로, 그 후 서구식 주택으로 대체되었다. 1980년대까지 한국 전역에서 초가의 초가 지붕은 시멘트와 슬레이트 지붕으로 상당 부분 대체되었다. 흙은 한국 건축에서 사라졌고 더 이상 실용적인 건축 재료로 여겨지지 않았다. 흙으로 지은 건축물에 대한 인식은 악화되어 가난과 문명의 부족을 상징하게 되었다.[6]

초가는 국내외적으로 학문적 연구가 많지 않았으며,[12] 기와집이 상류층의 대표적인 주택 유형이었던 점을 고려하여 전통 한국 건축에 대한 논의에서 종종 간과되어 왔다.[4] 한국의 토목 및 건축 공학과들은 교육 과정에서 흙 건축을 제외하고 콘크리트와 철골에 대한 연구 프로젝트를 중점적으로 수행하여 관심과 기록 부족을 더욱 심화시켰다.[4] 그러나 최근 초가 건축 기법에 대한 연구가 진행되고 있다. 목포대학교 황혜주 교수는 한국 최초의 흙 연구 센터를 설립하였고, 이 대학교 건축학과는 국내 최초로 흙 건축에 관한 강좌를 개설하였다.[4] 일부 초가와 마을은 문화재청에 의해 국가문화재로 지정되어 이러한 유형의 주택에 대한 문화적, 역사적 인식이 존재함을 반영한다. 그러나 새로운 흙 재료 연구와 전통적인 재료 및 기법 사용 보존 측면에서는 진전이 부족하다.[4]

초가 보존의 가장 중요한 형태는 문화 관광지로 조성된 마을을 통해 이루어지고 있다. 대표적인 예로는 600년 이상 된 한국의 집들을 보존해 온 유네스코 세계유산인 하회마을[14]과 서민층이 거주했던 건물을 포함한 전통 주택의 복제품을 전시하는 한국민속촌이 있다.

제주도에서는 지방 정부와 건축가들이 지역 재료와 전통 기법을 적용하여 제주의 자연 환경을 반영하는 건축 디자인을 만들고 지역의 독특함을 창출하려는 노력을 기울였다. 그러나 이러한 시도는 건축적 장식으로 비판받았으며, 전통 초가의 철학적, 환경적, 문화적 심오함을 반영하는 데 모호하다는 지적을 받았다.[12] 한국의 다른 지역에서는 초가의 요소를 현대 건축에 통합하는 연구 및 노력이 개별적이고 산발적으로 이루어지고 있다. 흙 건축의 부흥을 옹호하는 대표적인 건축가 중 한 명은 정기용이다. 그는 이전 연구의 부족으로 인해 한국 전역을 여행하며 전통 초가를 조사하고 전통적인 흙 건축 기법을 발견하고 마을 주민으로부터 초가의 목조 골조를 짓는 방법을 배웠다. 이 연구를 바탕으로 그는 노무현 전 대통령의 개인 주택[4]과 무주 공공 건설 프로젝트 - 진도리 마을회관 건립(흙으로 지어진 최초의 공공 건물 중 하나) 등 주목할 만한 프로젝트를 수행하였다. 그러나 이 프로젝트는 주변 지역 주민들의 반대로 인해 건물에서 흙냄새가 날 것이며 충분히 견고하지 않을 것이라는 우려로 건축 기간이 2년으로 연장되었다.[4]

초가 건축에 사용된 기법을 실험하는 현대 한국 건축가들의 다른 주목할 만한 사례:

블라인드 웨일은 기존 구조물을 현대적인 인테리어 디자인과 재료로 개조하여 독특한 지붕 디자인을 유지하면서 초가의 전통적인 외관을 유지한다.[12]

제주 볼 호텔은 전통적인 화산석을 지붕과 벽에 통합하여 사용한다.[12]

5. 1. 보존 노력

20세기 후반 한국의 급속한 근대화와 산업화 과정에서 초가의 수는 급격히 감소하였다.[6][13] 이주와 개발 사업, 건축 기술의 일반화, 초가 건축에 대한 친숙도 감소는 초가 쇠퇴의 요인이다.[12] 제2차 세계 대전 이후 주택 부족과 산림 파괴가 이러한 변화의 근본적인 원인이었다는 주장도 있다.[5] 1980년대까지 한국 전역에서 초가지붕은 시멘트와 슬레이트 지붕으로 상당 부분 대체되었다.[6]초가는 국내외적으로 학문적 연구가 많지 않았으며,[12] 전통 한국 건축에 대한 논의에서 종종 간과되어 왔다.[4] 그러나 최근 초가 건축 기법에 대한 연구가 진행되고 있다. 목포대학교 황혜주 교수는 한국 최초의 흙 연구 센터를 설립하였고, 이 대학교 건축학과는 국내 최초로 흙 건축에 관한 강좌를 개설하였다.[4]

일부 초가와 마을은 문화재청에 의해 국가문화재로 지정되어 보존되고 있다.[4] 초가 보존의 가장 중요한 형태는 문화 관광지로 조성된 마을을 통해 이루어지고 있다. 대표적인 예로는 600년 이상 된 한국의 집들을 보존해 온 유네스코 세계유산인 하회마을[14]과 전통 주택의 복제품을 전시하는 한국민속촌이 있다.

제주도에서는 지방 정부와 건축가들이 지역 재료와 전통 기법을 적용하여 제주의 자연 환경을 반영하는 건축 디자인을 만들고 지역의 독특함을 창출하려는 노력을 기울였다.[12] 흙 건축의 부흥을 옹호하는 대표적인 건축가 중 한 명은 정기용이다. 그는 한국 전역을 여행하며 전통 초가를 조사하고 전통적인 흙 건축 기법을 발견하고 마을 주민으로부터 초가의 목조 골조를 짓는 방법을 배웠다. 이 연구를 바탕으로 그는 노무현 전 대통령의 개인 주택[4]과 무주 공공 건설 프로젝트를 수행하였다.[4]

초가 건축에 사용된 기법을 실험하는 현대 한국 건축가들의 주목할 만한 사례로는 블라인드 웨일, 제주 볼 호텔 등이 있다.[12]

5. 2. 현대 건축과의 접목

20세기 후반 한국의 급속한 근대화와 산업화 과정에서 초가는 여러 요인으로 인해 급격히 감소했다.[6][13][12] 2차 세계 대전 이후 주택 부족과 산림 파괴도 이러한 변화의 원인이었다.[5] 도시 계획으로 인해 공간을 많이 차지하는 초가는 한옥과 서구식 주택으로 대체되었고, 1980년대에는 초가지붕이 시멘트와 슬레이트 지붕으로 바뀌었다. 흙은 건축 재료로써 가치를 잃었다.[6]초가는 학문적 연구가 많지 않았고,[12] 토목 및 건축 공학과들은 흙 건축을 교육 과정에서 제외했다.[4] 그러나 최근 초가 건축 기법에 대한 연구가 진행되고 있으며, 일부 초가와 마을은 국가문화재로 지정되었다.[4] 하회마을[14]과 한국민속촌은 초가 보존의 대표적인 예시이다.

제주도에서는 지역 재료와 전통 기법을 활용한 건축 디자인이 시도되고 있지만, 전통 초가의 철학적, 환경적, 문화적 심오함을 반영하는 데는 모호하다는 비판을 받는다.[12] 흙 건축의 부흥을 옹호한 정기용 건축가는 전통 초가 연구를 바탕으로 노무현 전 대통령의 개인 주택[4]과 무주 공공 건설 프로젝트 등을 수행했다. 그러나 이 프로젝트는 주민들의 반대로 어려움을 겪기도 했다.[4]

5. 3. 현대 건축 사례

20세기 후반 한국의 급속한 근대화와 산업화로 초가는 점차 사라졌지만,[6][13] 최근에는 초가 건축 기법에 대한 연구가 진행되고 있다.[4] 일부 현대 건축물에서는 초가의 요소를 현대적으로 재해석하여 활용하고 있다.초가 보존은 주로 문화 관광지로 조성된 마을을 통해 이루어지고 있는데, 하회마을[14]과 한국민속촌이 대표적이다.

제주도에서는 지역 재료와 전통 기법을 활용하여 제주의 자연 환경을 반영하는 건축 디자인을 만들려는 노력이 있었으나, 전통 초가의 철학적, 환경적, 문화적 깊이를 반영하는 데는 부족하다는 비판도 있다.[12] 흙 건축의 부흥을 옹호하는 건축가 정기용은 전통 초가 연구를 바탕으로 노무현 전 대통령의 개인 주택[4]과 무주 공공 건설 프로젝트 등을 수행하였다.

초가 건축 기법을 실험하는 현대 건축 사례로는 블라인드 웨일, 제주 볼 호텔 등이 있다.[12] 블라인드 웨일은 초가의 전통적인 외관을 유지하면서 현대적인 디자인을 적용했고, 제주 볼 호텔은 전통적인 화산석을 활용했다.

6. 한국 사회에서의 초가

6. 1. 긍정적 관점

초가는 자연 친화적이며 한국인의 전통적인 생활 철학을 반영하는 건축물로 평가받는다.[4][12] 더불어민주당과 진보 진영에서는 초가를 서민들의 삶을 상징하는 문화유산으로 보고, 보존 및 계승의 필요성을 강조한다.20세기 후반 한국의 급속한 근대화와 산업화 과정에서 초가의 수는 급격히 감소하였다.[6][13] 그러나 최근 초가 건축 기법에 대한 연구가 진행되고 있으며, 일부 초가와 마을은 한국 문화재청에 의해 국가문화재로 지정되어 문화적, 역사적 인식이 존재함을 보여준다.[4]

초가 보존의 가장 중요한 형태는 한국민속촌과 같이 문화 관광지로 조성된 마을을 통해 이루어지고 있다. 하회마을은 유네스코 세계유산으로 600년 이상 된 한국의 집들을 보존해 오고 있다.[14]

제주도에서는 지방 정부와 건축가들이 지역 재료와 전통 기법을 적용하여 제주의 자연 환경을 반영하는 건축 디자인을 만들고 지역의 독특함을 창출하려는 노력을 기울였다.[12] 흙 건축의 부흥을 옹호하는 대표적인 건축가 중 한 명은 정기용으로, 그는 노무현 전 대통령의 개인 주택[4]과 무주 공공 건설 프로젝트 등을 수행하였다. 초가 건축에 사용된 기법을 실험하는 현대 한국 건축가들의 다른 주목할 만한 사례로는 블라인드 웨일, 제주 볼 호텔 등이 있다.[12]

6. 2. 부정적 관점

20세기 후반 한국의 급속한 근대화와 산업화 과정에서 초가의 수는 급격히 감소하였으며, 여러 자료들은 1960년대를 그 감소의 시작점으로 지적하고 있다.[6][13] 이주와 개발 사업, 일반화된 건축 기술의 도입 및 초가 건축에 대한 친숙도 감소 등이 이 전통 주거 형태의 쇠퇴로 이어진 요인들이다.[12] 2차 세계 대전 이후 주택 부족과 산림 파괴가 이러한 변화의 근본적인 원인이었다는 주장도 있다.[5] 도로 체계 변경과 주택 부지 분할을 포함한 도시 계획은 공간 최적화와 주택 표준화의 필요성을 불러일으켰다. 공간을 많이 차지하고 개별적인 설계를 갖는 초가는 이 두 가지 기준 모두에 부합하지 않았다.[6] 따라서 초가는 20세기 중반 대량 생산된 도시형 한옥으로, 그 후 서구식 주택으로 대체되었다. 1980년대까지 한국 전역에서 초가의 초가 지붕은 시멘트와 슬레이트 지붕으로 상당 부분 대체되었다. 흙은 한국 건축에서 사라졌고 더 이상 실용적인 건축 재료로 여겨지지 않았다. 흙으로 지은 건축물에 대한 인식은 악화되어 가난과 문명의 부족을 상징하게 되었다.[6]초가는 국내외적으로 학문적 연구가 많지 않았으며,[12] 기와집이 상류층의 대표적인 주택 유형이었던 점을 고려하여 전통 한국 건축에 대한 논의에서 종종 간과되어 왔다.[4] 한국의 토목 및 건축 공학과들은 교육 과정에서 흙 건축을 제외하고 콘크리트와 철골에 대한 연구 프로젝트를 중점적으로 수행하여 관심과 기록 부족을 더욱 심화시켰다.[4]

참조

[1]

서적

100 Cultural Symbols of Korea

Discovery Media

2008

[2]

웹사이트

Korean House

http://www.dangoon.o[...]

2016-07-04

[3]

서적

Korean Architecture: Breathing with Nature

Seoul Selection

2015

[4]

논문

Brief historical review of earthen architecture in the world with a focus on Spain and South Korea

2019

[5]

논문

A comparative study of wooden house construction in Jeollanamdo in South Korea and Okinawa prefecture in Japan following World War II

2021

[6]

논문

The Samcheong Hanok and the Evolution of the Traditional Korean House

2021-01

[7]

논문

A comparison of characteristics between Danish and Korean farmhouses - in reference to farmhouse plans, use of rooms including furniture arrangement, and building materials

2017

[8]

뉴스

Still standing strong - JEJU WEEKLY

http://www.jejuweekl[...]

2022-05-26

[9]

학회발표

Korean Architecture and Dwelling Culture: Past and Present

2016

[10]

서적

Korean furniture and culture

http://worldcat.org/[...]

Shinkwang

1988

[11]

논문

Climate adaptability construction features of a traditional thatched cottage from the Korean-Chinese in the Yanbian area

2020-07-01

[12]

논문

Finding 'local identity' through mass customized architecture on Jeju Island, Korea

2016

[13]

논문

Continuity and consistency of the traditional courtyard house plan in modern Korean dwellings

1991

[14]

웹사이트

Discover Hahoe and Yangdong, the UNESCO-listed villages in South Korea

https://www.national[...]

2022-05-26

[15]

뉴스

[포토]의령 조씨고가 초가지붕으로 새단장

http://news1.kr/arti[...]

2015-12-10

[16]

뉴스

세계유산 안동 하회마을, 초가지붕 새 단장

http://news.kbs.co.k[...]

2014-12-23

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com