온돌

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

온돌은 아궁이에서 불을 지펴 데운 바닥으로 난방하는 한국의 전통적인 난방 방식이다. 최초에는 구들 형태로 시작되어 한반도 북부 지역에서 발달했으며, 이후 한반도 전역으로 확산되었다. 온돌은 한국인의 생활 방식에 큰 영향을 미쳐 좌식 생활을 보편화시켰다. 고고학적으로는 신석기 시대 유적에서 그 흔적이 발견되었으며, 청동기 시대를 거쳐 삼국 시대 고구려 고분 벽화에도 묘사되어 있다. 고려 시대 말부터 방 전체를 데우는 형태가 나타났으며, 조선 시대에는 일반 백성들의 초가집까지 널리 보급되었다. 현대에는 연료 효율과 안전성을 고려하여 온수 보일러를 이용한 바닥 난방이 널리 사용되고 있으며, 2018년에는 대한민국의 국가무형문화재로 지정되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 발명품 - 한글

한글은 15세기 조선 시대에 세종대왕이 창제한 한국의 고유 문자로, 자음과 모음을 결합하여 소리를 나타내는 음소 문자이며, 과학적이고 체계적인 특징을 인정받아 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. - 한국의 발명품 - 시루

시루는 청동기 시대부터 곡물을 찌는 데 사용된 조리 도구로, 옹기나 곱돌로 만들어지며 한국에서는 삼국시대부터 떡을 만드는 데 사용되었고 콩나물 재배, 술 제조 등 다양한 용도로 활용되었다. - 난방 - 코타츠

코타츠는 일본의 전통 난방 기구로, 테이블 아래 열원을 두고 이불을 덮어 다리를 따뜻하게 하는 가구이며, 이로리에서 유래하여 다양한 형태로 발전, 현대에는 전기 난방 방식과 함께 일본 가정의 필수 가구로 자리 잡았고, 세계 각지에 유사한 난방 기구가 있지만 일본 문화의 상징으로 여겨진다. - 난방 - 열펌프

열펌프는 저온의 열을 고온으로 이동시키는 장치로 냉장고, 에어컨, 난방 시스템 등에 사용되며, 에너지 효율을 높이고 온실가스 배출량을 줄이는 데 기여하여 정부는 보급을 장려하고 있다. - 고대의 발명품 - 비극

비극은 고대 그리스에서 유래한 극 형식으로, 시대와 문화를 거쳐 다양한 형태로 발전해 왔으며, 셰익스피어 시대의 가정 비극을 거쳐 현대에는 사회적, 개인적 고통을 탐구하고, 아리스토텔레스, 헤겔 등의 이론으로 연구되며, 일상적인 실패나 재난을 묘사하는 용어로도 사용된다. - 고대의 발명품 - 시계

시계는 천체의 움직임이나 물의 흐름을 이용한 초기 형태에서 기계식, 추시계, 쿼츠 시계, 원자 시계 등으로 발전하며 정확도가 향상되어 일상생활과 여러 분야에서 널리 사용되는 시간을 측정하는 기구이다.

2. 역사

온돌은 한반도의 추운 북쪽 지방에서 겨울을 나기 위해 발달한 난방 방식이다. 이는 한국인의 생활 습관에 큰 영향을 주어, 바닥에 앉아서 생활하는 문화를 만들었다. 이러한 생활 방식은 실내 가구의 크기와 문, 손잡이 위치에도 영향을 미쳤다.

; 기원

온돌은 현재 북한 지역의 고고학 유적에서 발견된다. 라선특별시 선봉구에서 발굴된 움집에서는 기원전 5000년경 신석기 시대의 구들 흔적이 발견되었다.[14] 초기 온돌은 취사와 난방을 겸하는 형태였다.

; 어원

"구들"은 한국 고유어이며, 민속학자 손진태에 따르면 "구운돌"에서 유래하여 "구돌" 또는 "구들"로 변화했다. "온돌(溫突)"은 19세기 말에 도입된 한자어이며, "장갱(長坑)", "화갱(火坑)", "난돌(暖突)", "연돌(烟突)" 등의 별칭도 있다.[15]

온돌은 청동기 시대부터 삼국 시대에 걸쳐 발전하여 한반도에서 2000년 이상 계승되었다. 고구려 안악 3호분 벽화에도 온돌이 그려져 있어, 고구려에서도 사용되었음을 알 수 있다.

고려 시대 말기부터 방 전체를 따뜻하게 하는 현재의 온돌 형태가 등장했다. 주로 부유층이 사용했고, 병자나 노인을 위한 방에서 사용되는 경우가 많아 사치스러운 난방 시스템으로 여겨졌다. 조선 시대에는 온돌이 방 안의 자리 계층 질서를 확립하는 데 사용되기도 했다. 조선왕조실록에는 병든 성균관 학생을 위해 온돌방을 만들었다는 기록이 남아 있다. 16세기에는 서민의 초가집에도 널리 퍼졌다.

전통 온돌은 보온성이 뛰어나지만 연료 소비량이 많아 산림 파괴의 원인이 되기도 했다. 1960년대에는 연료가 땔감에서 연탄으로 바뀌었지만, 일산화탄소 중독 사고가 빈번했다. 1962년 이후 온돌 방식의 온수 보일러가 개발되어 이러한 문제가 개선되었다.

2. 1. 구석기 ~ 신석기 시대

기원전 50000년 경 구석기 시대의 것으로 추정되는 중화인민공화국 베이징시 팡산구의 저우커우뎬 유적과 북한 함경북도 회령시의 회령오동 유적에서 온돌의 흔적이 발견되었다.[19] 기원전 5000년 경 신석기 시대의 주거지(움집)로 추정되는 함경북도 웅기군 서포항 굴포리 유적에서도 온돌의 흔적이 발견되었다.[19]초기 온돌은 가정 난방과 취사를 제공하는 구들로 시작되었다. 밥을 짓기 위해 아궁이에 불을 지피면 연도 입구가 아궁이 옆에 있어 불길이 수평으로 뻗어 나갔고, 이는 연기가 위로 올라가 불이 빨리 꺼지는 것을 막았다. 불길이 연도 입구를 통과하면서 연기와 함께 통로를 통과하게 되고, 온돌 바닥이 있는 방을 만들기 위해 전체 방이 아궁이 연도 위에 건설되었다.[2]

2. 2. 청동기 시대

청동기 시대부터 삼국 시대에 걸쳐 원시적인 난방 방식에서 발전했으며, 한반도에서 2000년 이상 계승되어 왔다고 추정된다.[23]2. 3. 삼국 시대

4세기경 황해도 안악 3호분의 고구려 고분 벽화에도 온돌이 그려져 있어, 고구려에서 온돌이 사용되었음을 알 수 있다.[14]2. 4. 고려 ~ 조선 시대

고려 말부터 온돌은 방 전체를 데우는 통구들 형태로 나타나기 시작했다. 주로 부유층에서 사용했으며 병자나 노인의 방에 주로 사용되었다. 만드는 어려움이나 관리, 그리고 연료 소모로 볼 때 고급스러운 난방 시스템으로 여겨졌다.[14]조선 시대에는 유교의 영향으로 아궁이와 가까운 지점인 아랫목을 상좌로 하여 방 안에서도 자리의 위계 질서를 세우는 데 사용되었다.[14] 태종 17년(1417년) 5월 14일의 조선왕조실록에는 당시 설립한 지 얼마 안 된 성균관의 유생들 중 병을 앓는 이들을 위해 온돌방 하나를 만들도록 한 기록이 있다. 이로 볼 때 전면적으로 온돌방을 사용한 것은 아님을 알 수 있다. 이후 세종 7년(1425년)에는 성균관의 온돌을 5간으로 늘리도록 하였으며 16세기가 돼서야 전부 온돌방이 되었다.[14]

일반적으로는 모두 침상을 사용하였으며 나무마룻바닥이었다. 명종 18년(1563년) 2월 4일에 임금의 침실에서 화재사고가 있었는데, 이때의 정황 설명 중에는 임금의 침상에 작은 온돌구조를 만들어 자리를 덥혔는데 이때 부주의로 돌을 잘못 놓아 불기가 침상에 닿아 불이 나는 사고가 있었다고 한다.[14]

인조 2년(1624년) 3월 5일의 조선왕조실록 기사에서는 광해군 때에 이미 사대부의 종들이 사는 방조차 모두 온돌인데 나인들이 판방에서 지내는 것이 좋지 않다 하여 나인들의 방도 온돌방으로 바꾸었다는 대목이 나와 궁궐에 온돌의 보급이 완료되었음을 알 수 있다.[14]

기후가 유난히 추워서 소빙하기라고도 불리는 16세기, 17세기를 거치면서 온돌은 점점 많이 보급되었으며 조선 후기에는 보통 백성의 초가집에도 온돌이 널리 사용되었다.[14]

2. 5. 현대

1962년부터 일산화 탄소 중독 피해와 열효율 문제를 해결하기 위해, 온돌 형식을 참고하여 온수 보일러의 동관을 바닥에 매설하는 바닥난방이 전통적인 온돌을 대체하여 현재까지 가정 난방 시스템의 주력이 되었다.전통적인 온돌은 한 번 따뜻하게 하면 오랫동안 따뜻함이 지속되지만, 연료 소비량이 많아 대량의 땔감을 확보해야 했다. 이 때문에 조선 시대 후기부터 1950년대, 1960년대에 걸쳐 한반도의 산림 파괴에 큰 영향을 미쳤다. 1960년대부터는 구들장을 그대로 남겨두고 연료를 땔감에서 연탄으로 전환했지만, 불완전 연소로 인한 일산화탄소 중독 사고가 빈번하게 발생했다. 1962년 이후, 이러한 과제를 해결하고 효율성을 향상시키기 위해 온돌 방식을 활용한 온수 보일러가 개발되어 일산화탄소 중독의 위험이 낮아졌다.

현재, 특히 한국에서는 중고층 아파트의 보급에 따라, 구식 방식의 온돌 난방이 구조·안전면에서 불가능해졌기 때문에, 온수 바닥 난방이 일반적으로 사용되며, "온돌"이라고 하면 온수 바닥 난방을 가리키는 경우가 많다. 오래된 건물에서는 온수 바닥 난방이 아닌 본래 형태의 온돌이 남아있지만, 그 연료는 연탄에서 등유로 바뀌는 것이 주류를 이루고 있으며, 최근에는 가스 온돌이나 전기 온돌을 사용하는 가정도 있다.[23]

3. 구조

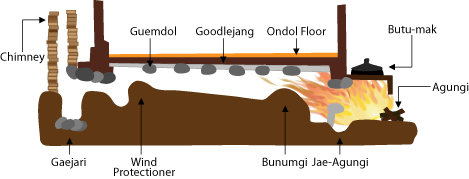

온돌은 시대와 지방에 따라 설계 구조에 약간씩 차이가 있다. 기본적인 구조는 아궁이에서 불을 피워 발생한 열기가 구들장 아래의 고래를 통해 굴뚝으로 빠져나가는 방식이다. 온돌은 열의 전도, 복사, 대류를 적절히 이용한 난방 장치이다.[18]

불기를 머금은 연기는 아궁이, 부넘기, 바람막이, 개자리, 굴뚝개자리를 거쳐 굴뚝으로 빠져나간다.

화재 위험을 방지하기 위해 온돌을 설치한 집의 토대는 모두 구들장을 사용하여 쌓았다. 방바닥은 석판 위에 회반죽으로 굳히고, 기름을 먹인 두꺼운 종이를 붙여 마감했다.

3. 1. 아궁이

부뚜막의 아랫부분: 불을 피워 열기를 발생시키는 장소로 방 밖에 있다.

- 방이 작은 경우에는 한 아궁이 (또는 두 아궁이)에 외방 구들이 연결된다.

- 방의 크기나 집의 구조 등에 따라서 여러 개의 아궁이가 붙어서 하나의 구들로 연결되기도 하고, 하나의 아궁이에 여러 개의 구들이 연결되기도 한다.

- 작은 집은 부엌의 부뚜막과 하나로 되어 있고, 큰 집에는 각 방 또는 건물마다 따로 난방용 아궁이를 놓기도 한다.

본래의 형식은 부엌의 화덕에서 밥을 지을 때 발생하는 연기를 거주 공간의 바닥 밑으로 통과시켜 바닥을 데움으로써 방 전체를 덥히는 설비이다. 부엌에서 조리할 때의 배기를 이용한 난방 시스템이지만, 취사를 하지 않을 때도 난방용으로 화덕에 불을 항상 지펴두었다. 부엌이 없는 별채에는 난방 목적으로 불을 때는 입구를 만들었다.

3. 2. 불목

불목(불고개, 부넘기 또는 부넹기)은 아궁이에서 발생한 열기가 방바닥(구들)으로 들어가게 만드는 곳이다. 솥을 거는 부뚜막 벽면에서 시작해서 구들장 밑의 고래로 연결되는 열기의 통로이며, 아궁이 뒷부분(후렁이)을 통해서 들어온 열기를 구들개자리와 고래로 넘겨주는 턱진 공간이다.[18]아궁이의 세찬 화력이 제대로 빨려 들어올 수 있도록 불목의 넓이와 높이를 잘 조절해야 한다. 불목 위로 돌을 고여서 불목의 넓이를 조정하여 열기의 유입량을 조절할 수 있다. 한반도 북쪽(북한)이나 만주 등의 혹한지역에서는 많은 열기를 받아들일 수 있도록, 불목의 모양이 둔덕에 가까운 넓고 큰 구조로 되어있다.[18]

후렁이와 불목이 너무 좁으면 열기가 제대로 빨려 들어오지 않고, 너무 넓으면 화기가 없을 때 차가운 바깥 부엌의 공기가 그대로 흘러들어와 구들이 빨리 식어 버린다. 따라서 불목은 불을 피울 때의 연료량과 불이 꺼진 후 구들 전체의 '잔류 온기' 등 열효율에 큰 영향을 준다.[18]

3. 3. 구들개자리

구들개자리는 고래가 시작되기 전 열기가 모이는 공간으로, 아랫목을 형성하는 중요한 부분이다. 고래보다 깊게 파여 있어 불목에서 넘어온 열기의 속도를 늦추고, 열기가 구들 내부의 차가운 공기와 섞여 퍼지면서 난방 효과를 낸다.구들개자리의 윗부분이 아랫목이며, 이 부분의 구들장은 윗목보다 두껍게 깐다. 구들개자리의 너비는 구들장 1개 돌판보다 작고 깊이는 고래 바닥에서 약 30cm 정도이지만, 지역의 기온과 설계에 따라 차이가 있다. 혹한 지방은 얕은 구들개자리와 큰 불목으로 설계한다.

3. 4. 고래

'''고래'''는 '''방고래'''라고도 하며 아궁이에서 땐 강한 불이 탈 때 생기는 열과 연기가 나가는 방 구들장 밑으로 나 있는 길이다.[18] 아궁이의 열기가 구들장 아래에 있는 고래를 타고 밖에 만들어둔 굴뚝으로 빠져나가는 구조를 가지고 있다.[18]3. 5. 구들장

구들장은 고래를 덮는 얇고 넓은 돌로 방바닥을 이룬다. 한국의 조상들은 주로 운모를 사용하였는데, 그중 백운모가 열 보존 시간이 길고 절연체였기 때문이다. 구들장에 쓰이는 다른 암석들에도 주로 운모가 함유되어 있다. 온돌을 갖춘 집의 토대는 모두 구들장을 사용하여 쌓았으며, 방바닥은 석판 위를 회반죽으로 굳히고 그 위에 기름을 스며들게 한 두꺼운 종이를 붙였다.[18]3. 6. 방바닥

방바닥은 구들장 위에 흙을 발라서 만드는데, 보통 두껍고 질긴 종이에 기름을 먹인 유지 장판을 깔아 마감했다. 그 밖에도 광목에 기름을 먹여 쓰거나 솔방울·은행잎 등을 짓찧어 얇게 펴 바르는 등 오래가고 물이 스미지 않도록 다양한 방식으로 방바닥을 만들기도 했다.[18]4. 장점과 단점

온돌은 구들장과 그 아래 고래를 데워 발생하는 간접 복사열을 이용하는 난방 방식이다. 잘 만든 구들장은 아궁이의 열원을 제거한 후에도 열기가 비교적 오래 지속되는 장점이 있다.[9][10] 아궁이에 가장 가까운 쪽은 더 따뜻하지만, 전체적으로 방 안에 열을 고르게 전달한다. 서양식 라디에이터는 열이 천장으로 올라가지만, 온돌은 바닥과 방 안 공기를 모두 따뜻하게 한다. 또한 집의 일부이므로 고장이나 수리 걱정이 적고, 어떤 가연성 물질이라도 연료로 사용할 수 있으며, 방을 깨끗하게 유지할 수 있다.[9][10]

하지만 구들과 방바닥이 갈라지거나 깨지면 연기가 올라와 일산화 탄소 중독을 일으킬 수 있다는 단점이 있다.[9] 과거 한국에서는 연탄 온돌 사용으로 일산화 탄소 중독 사고가 빈번하게 발생하기도 했다. 열효율 문제와 아랫목, 윗목 간 온도 차 발생도 단점으로 꼽힌다. 온돌의 주재료인 진흙과 돌은 데워지는 데 시간이 오래 걸려 방이 따뜻해지기까지 시간이 걸리고, 방 온도 조절이 어렵다는 단점도 있다.[9]

5. 다른 나라의 유사 난방 방식

고대 로마의 히포카우스툼(hypocaustum)은 목욕탕 온수 공급 방법으로, 불목[21]이나 개자리[22] 없이 아궁이와 고래만으로 구성된 원시적인 형식이다. 이는 온돌과 유사하게 바닥 아래로 뜨거운 공기를 순환시켜 난방하는 방식이다. 중세 유럽 시대에 성의 난방 장치로 쓰인 글로리아(gloria)는 히포카우스트에서 파생되었다. 중국에는 바닥 전체에 설치한 강의 일종인 디강(地炕, 영어: dikang)이 있는데, 이는 온돌을 모방한 것이다.

일본의 온천 지역에서는 지열을 직접 이용하거나 온천 증기를 바닥 아래로 통과시켜 바닥 난방 형태로 만든 것을 "온돌"이라고 부르며, 요양에 이용하는 경우가 있다.[16] 지열을 직접 이용하는 경우, 지열로 따뜻해진 땅에 직접 돗자리를 깐 것과 같은 간이 가옥을 "온돌 오두막"이라고 부르기도 한다.[17]

6. 현대의 온돌

1962년부터 일산화 탄소 중독 피해를 줄이고 열효율 문제를 해결하기 위해, 온돌 형식을 참고하여 온수 보일러의 동관을 바닥에 매설하는 바닥난방이 전통적인 온돌을 대체하여 현재까지 가정 난방 시스템의 주력이 되었다.

돌 침대 또는 돌 온돌은 온돌|온돌한국어과 동일한 난방 효과를 내는 맞춤형 침대이다. 돌 침대 산업은 1000억원 규모로 추정되며, 대한민국 전체 침대 산업의 30~40%를 차지한다.[11][12]

현재, 특히 한국에서는 중고층 아파트의 보급에 따라 구식 방식의 온돌 난방이 구조 및 안전면에서 불가능해졌기 때문에, 온수 바닥 난방이 일반적으로 사용되며, "온돌"이라고 하면 온수 바닥 난방을 가리키는 경우가 많다. 오래된 건물에서는 온수 바닥 난방이 아닌 본래 형태의 온돌이 남아있지만, 그 연료는 연탄에서 등유로 바뀌는 것이 주류를 이루고 있으며, 최근에는 가스 온돌이나 전기 온돌을 사용하는 가정도 있다.

참조

[1]

웹사이트

ondol

https://web.archive.[...]

Oxford University Press

2017-08-21

[2]

웹사이트

History of Radiant Heating & Cooling Systems

http://www.healthyhe[...]

2016-05-19

[3]

웹사이트

엠파스 리포트 – 리포트, 논문 자료 한번에 찾자!

https://web.archive.[...]

2007-12-08

[4]

웹사이트

온돌

https://www.doopedia[...]

Doosan Encyclopedia

2019-09-21

[5]

서적

Culture and Customs of Korea

https://books.google[...]

Greenwood Press

[6]

뉴스

[Korea Encounters] Yeontan briquettes opened windows while warming homes

https://www.koreatim[...]

2023-08-21

[7]

논문

Radiant Floor Heating in Theory and Practice

http://www.legalett.[...]

[8]

웹사이트

Traditional Korean Heating System

http://www.antiqueal[...]

2016-04-10

[9]

웹사이트

All That Korea: Ondol, the very unique Korean heating system

http://atkorea.blogs[...]

2013-05-26

[10]

웹사이트

미디어광장 - 메인

http://www.hanyang.a[...]

2016-04-10

[11]

뉴스

'스톤 매트리스'로 돌침대 시장 깨운다

http://heraldk.com/2[...]

2016-09-22

[12]

뉴스

[Biz] 돌침대 시장

http://news.mk.co.kr[...]

2016-09-22

[13]

서적

図解インテリア・ワードブック

建築資料研究社

[14]

웹사이트

History of Radiant Heating & Cooling Systems

http://www.healthyhe[...]

2016-05-19

[15]

웹사이트

온돌

https://www.doopedia[...]

Doosan Encyclopedia

2019-09-21

[16]

웹사이트

湯治のご案内

http://www.goshougak[...]

後生掛温泉

2013-03-06

[17]

웹사이트

大深温泉 【秘境温泉 神秘の湯】

http://www.hikyou.jp[...]

2013-03-06

[18]

웹인용

한국 문화 기초용어

https://web.archive.[...]

국립국어원

2012-09-10

[19]

웹사이트

https://m.korea.kr/n[...]

[20]

논문

아궁이식연탄온돌비교시험연구

한국건설기술연구원

2012-05-23

[21]

문서

아랫목에서 가장 따뜻한 자리

[22]

문서

난방 효과를 높이기 위해 방구들 윗목에 고래보다 더 깊이 파 놓은 고랑

[23]

웹인용

문화재청고시제2018-52호(국가무형문화재 종목 지정)

http://gwanbo.mois.g[...]

2018-05-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com