경회루

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

경회루는 경복궁 안에 있는 2층 누각 건물로, 처음에는 연못 위에 작은 누각으로 시작하여 여러 차례 증축과 소실을 겪었다. 태종 때 연못을 넓히고 건물을 크게 지었으며, 임진왜란 때 불타 고종 때 재건되었다. 현재의 경회루는 정면 7칸, 측면 5칸 규모로, 1층은 사각 돌기둥, 2층은 나무기둥으로 지어졌다. 건축에는 천원지방 사상과 유교적 상징성이 반영되었으며, 연못과 주변 경관을 조화롭게 구성하여 문화재적 가치를 지닌다. 대한민국에서 단일 평면으로는 가장 큰 누각 건물이며, 국보로 지정되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 못 - 수성못

수성못은 일제강점기에 홍수와 가뭄 방지를 위해 축조된 대구 수성구의 인공 호수로, 현재는 시민들의 휴식 공간이자 관광 명소이며, 록히드 L-1011 트라이스타를 개조한 시설이 있고 영화의 배경이 되기도 했다. - 대한민국의 못 - 향원정

향원정은 경복궁 후원에 있는 육각형 2층 정자로, 고종이 건청궁을 지을 때 연못 안에 섬을 만들어 건립했으며, 명성황후가 스케이팅 파티를 열기도 했지만 을미사변 이후 명성황후의 시신을 화장한 재가 뿌려지는 아픔을 겪기도 했다. - 서울특별시의 누정 - 보신각

보신각은 조선 시대 한양 도성의 문을 여닫는 시각을 알리던 종루에서 유래하여 고종이 이름을 내린 종각으로, 현재는 철근 콘크리트 구조로 복원되어 매년 제야의 종 타종 행사가 열리는 장소이며 한국 전통 범종의 의미를 공유한다. - 서울특별시의 누정 - 용양봉저정

용양봉저정은 조선 정조가 수원 현륭원에 행차할 때 쉬어가기 위해 건립된 목조 단청 기와집으로, 서울특별시 유형문화재로 지정되어 관리되고 있다. - 경복궁 - 광화문

광화문은 조선시대에 지어져 여러 차례 훼손과 이전을 겪었으며, 2006년부터 고종 중건 당시 모습으로 복원되어 현재에 이르고, 2023년에는 월대가 복원되었다. - 경복궁 - 경무대

경무대는 조선 시대 경복궁 북쪽 후원으로, 조선 태조 때 건설되어 고종 때 과거 시험과 군사 훈련 장소로 활용되었으나 일제강점기에 훼손되었고, 해방 후 대통령 관저로 사용되면서 청와대로 개칭되었다.

2. 역사

경회루는 경복궁 창건 당시 서쪽 습지에 연못을 파고 세운 작은 누각이었다. 태종 12년(1412)에 연못을 넓히고 건물을 크게 다시 지으면서 지금과 같은 모습을 갖추게 되었다.[1][2]

성종 대에 경회루를 고쳐 지으면서 돌기둥에 용 문양을 새기는 등 화려하게 장식했으나, 임진왜란 때 불타 소실되었다.[1] 이후 고종 4년(1867) 경복궁을 중건하면서 경회루도 다시 지어졌는데, 이때는 이전과 달리 간결한 형태로 지어졌다.[1] 1592년 임진왜란으로 소실된 것을 1867년에 재건한 것이다. 재건 후 130여 년이 지난 1999년에는 지붕 일부를 해체, 수리하였다. 방형 연못 서북쪽에는 이승만 대통령 시절에 지은 하향정이 있다.

2. 1. 건립과 중건

경복궁 근정전 서북쪽 연못 안에 세워진 경회루는 나라에 경사가 있거나 사신이 왔을 때 연회를 베풀던 곳이다.[1]경복궁을 처음 지을 때 경회루는 작은 규모였으나, 태종 12년(1412)에 연못을 넓히면서 크게 다시 지었다. 그 후 임진왜란으로 불에 타 돌기둥만 남은 상태로 유지되어 오다가 270여 년이 지난 고종 4년(1867) 경복궁을 다시 지으면서 경회루도 다시 지었다. 연못 속에 잘 다듬은 긴 돌로 둑을 쌓아 네모 반듯한 섬을 만들고 그 안에 누각을 세웠으며, 돌다리 3개를 놓아 땅과 연결되도록 하였다.[1]

태종 때 처음 지어진 경회루는 성종 때 고쳐지으면서 누각의 돌기둥에 화려하게 용 문양을 조각하였다고 전해지나, 임진왜란으로 소실된 이후 고종대에 다시 지으면서 지금과 같이 간결하게 바깥쪽에는 네모난 기둥을, 안쪽에는 둥근 기둥을 세웠다.[1]

원래의 경회루는 경복궁 창건 당시 서쪽 습지에 연못을 파고 세운 작은 누각이었는데, 태종 12년(1412)에 연못을 넓히고 건물도 다시 크게 짓도록 명하여 공조판서 박자청이 완성하였다. 초기의 모습은 《궁궐지》, 《태종실록》, 《신증동국여지승람》 등에서 전한다.[2]

이후 성종 6년(1475)에 근정전, 광화문, 흥례문의 기와를 청기와로 덮으며 경회루도 증축하였다. 연산군 대에는 경회루를 화려하게 치장했다가 중종이 기물들을 헐어냈다.[3] 중종은 경복궁의 다른 건물들과 격이 맞도록 경회루에도 청기와를 올리려 했으나 신하들의 반대로 무산되었다.[4]

임진왜란 전의 경회루는 유득공의 《춘성유기(春城遊記)》에 "남아 있는 경회루의 돌기둥은 그 높이가 세 길(10m)이나 되고 모두 마흔 여덟 개인데. . ."라고 기술되어 있는 것으로 보아 흥선대원군 때 다시 지은 경회루와 같은 규모인 정면 7칸, 측면 5칸의 건물이었을 것으로 추정된다. 또한 3층 구조에 높이는 100척[5]이었고 48개의 돌기둥에 승천하는 용들이 조각되어 있었다고 한다. 《용재총화》에서는 류큐국의 사신이 조선의 세 가지 장관 중에 하나로 경회루 돌기둥을 꼽으면서 ‘돌기둥에 가로세로 그림을 새겨 놓아서 용이 거꾸로 물 속에 그림자를 지어 푸른 물결과 붉은 연꽃 사이에 보이기도 하고 숨기도 하는’ 모습을 들었다고 적었다.[2] 그러나 이는 고종 당시 중건할 때 반영되지 않았다.

방지 서쪽에는 만세산(萬歲山)이 조성되어 전국의 화려한 꽃들을 심고 봉래궁(蓬萊宮), 일궁(日宮), 월궁(月宮), 벽운궁(碧雲宮) 등 상징적인 작은 모형궁을 만들고 금·은·비단으로 장식하였다고 한다. 또 연못 속에는 연꽃을 띄우고 산호(珊瑚)를 꽂아 놓고 황룡주(黃龍舟)란 유선(遊船)을 타고 왕이 만세산(萬歲山)을 왕래하였다. 때로는 금과 은으로 장식한 비단꽃과 동물 모양의 등을 물 위에 띄우고 촛불을 켜고 향을 피워 밤이 낮같이 밝을 정도로 장관을 이루었다고 한다.

2. 2. 임진왜란과 소실

임진왜란 이전의 경회루는 유득공의 《춘성유기(春城遊記)》에 따르면, 높이가 10m나 되는 돌기둥 48개가 정면 7칸, 측면 5칸의 건물을 지탱하고 있었다고 한다. 이는 흥선대원군이 재건한 경회루와 같은 규모로 추정된다. 또한 3층 구조에 높이는 100척이었으며,[5] 48개의 돌기둥에는 승천하는 용들이 조각되어 있었다. 《용재총화》에서는 류큐국의 사신이 조선의 세 가지 장관 중 하나로 경회루 돌기둥을 꼽으며, 용이 물속에 그림자를 비추는 모습을 묘사하기도 했다.[2] 그러나 이러한 모습은 고종 때 경회루를 중건할 때 반영되지 않았다.중종은 연산군이 화려하게 꾸민 경회루의 기물들을 제거했다.[3]

1592년 임진왜란 때 경회루는 불타서 돌기둥만 남은 채 270여 년 동안 방치되었다가, 1867년 경복궁을 중건하면서 함께 재건되었다.

2. 3. 고종 대의 중건

조선 태종 12년(1412)에 경회루 연못을 넓히면서 경회루를 크게 다시 지었다. 그 후 임진왜란으로 불에 타 돌기둥만 남은 상태로 유지되어 오다가 270여 년이 지난 고종 4년(1867) 경복궁을 다시 지으면서 경회루도 다시 지었다.[1] 상량은 고종 4년(1867) 4월 22일에 하였다. 재건 후 130여 년이 지난 1999년 지붕 일부를 해체 수리하였다.경회루는 연못 속에 잘 다듬은 긴 돌로 둑을 쌓아 네모 반듯한 섬을 만들고 그 안에 누각을 세웠으며, 돌다리 3개를 놓아 땅과 연결되도록 하였다.[1] 남쪽의 돌다리는 임금을 위한 다리다. 다리의 돌난간과 네 귀는 짐승 모양의 조각으로 장식되었고, 섬을 이루는 돌 기단 둘레에도 돌난간이 둘러있고, 모퉁이마다 돌로 조각한 12지상으로 장식되어 있다. 돌난간은 하엽동자와 팔각의 돌란대로 구성되었다. 기단의 서쪽으로는 계단을 두어 연못에서 배를 탈 수 있도록 하였다. 연못 둘레에는 석연지, 연화대 등의 석조물과 이무기 형상을 새긴 석루조가 있고 경회루 난간과 돌다리 기둥에는 여러 가지 형상의 짐승들이 조각되어 있다.

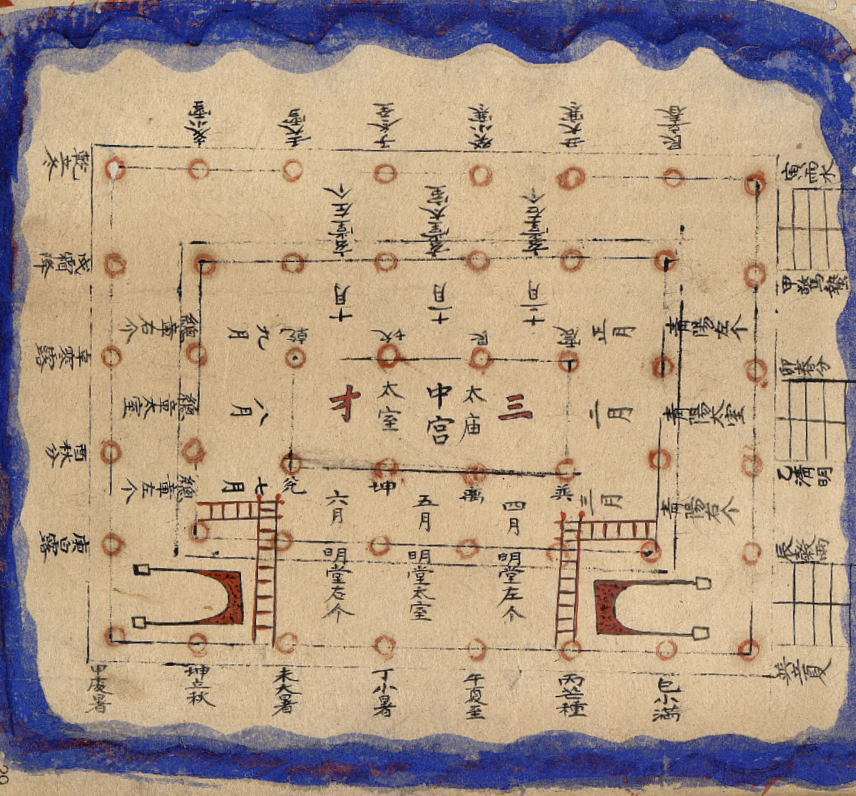

고종 때 재건된 경회루는 당시 유가(儒家)의 세계관이 반영되어 건설되었는데, 그 내용은 정학순(丁學洵)이 경복궁 중건 후인 1865년에 쓴 《경회루전도(慶會樓全圖)》에 나타나 있다. 1층 내부 기둥을 원기둥, 외부 기둥을 사각기둥으로 한 것은 천원지방(天圓地方) 사상을 나타낸다. 2층 기둥은 외진주만 사각기둥이고, 내진주는 모두 원기둥이다. 외진-내진-내내진 3겹으로 구성된 2층 평면의 제일 안인 내내진은 세 칸으로 이루어져 천·지·인(天地人) 삼재(三才)를 상징하고, 이 세 칸을 둘러싼 여덟 기둥은 천지 만물이 생성되는 기본인 《주역(周易)》의 팔괘(八卦)를 상징한다. 제일 안 세 칸을 둘러싼 다음 겹인 내진은 12칸인데 1년 12달을 상징하고, 매 칸마다 네 짝씩 16칸에 달린 64문짝은 64괘를 상징한다. 가장 바깥을 둘러싼 24기둥은 1년 24절기와 24방(方)을 상징한다. 이와 같이 경회루는 당시 유가의 세계관을 건축 형식으로 만들어낸 것이다.

경회루에는 불을 잡아먹는 짐승인 불가사리 둘을 금속으로 제작하여 연못 속에 넣어 화기(火氣)를 막으려고 했다는 것을 정학순은 기록하였는데, 이 상징물 하나가 최근 경회루 방형 연못을 청소하면서 나왔다.

2. 4. 근현대

임진왜란으로 불에 타 돌기둥만 남은 상태로 유지되어 오다가 270여 년이 지난 고종 4년(1867) 경복궁을 다시 지으면서 경회루도 다시 지었다. 연못 속에 잘 다듬은 긴 돌로 둑을 쌓아 네모 반듯한 섬을 만들고 그 안에 누각을 세웠으며, 돌다리 3개를 놓아 땅과 연결되도록 하였다.[1]3. 구조

경회루는 경복궁 근정전 서북쪽 연못 안에 세워졌으며, 나라에 경사가 있거나 사신이 왔을 때 연회를 베풀던 곳이다.[1] 조선 태종 12년(1412)에 원래 작은 규모였던 경회루의 연못을 넓히면서 건물을 크게 다시 지었다.[1] 연못 속에 잘 다듬은 긴 돌로 둑을 쌓아 네모 반듯한 섬을 만들고 그 안에 누각을 세웠으며, 돌다리 3개를 놓아 땅과 연결했다.[1]

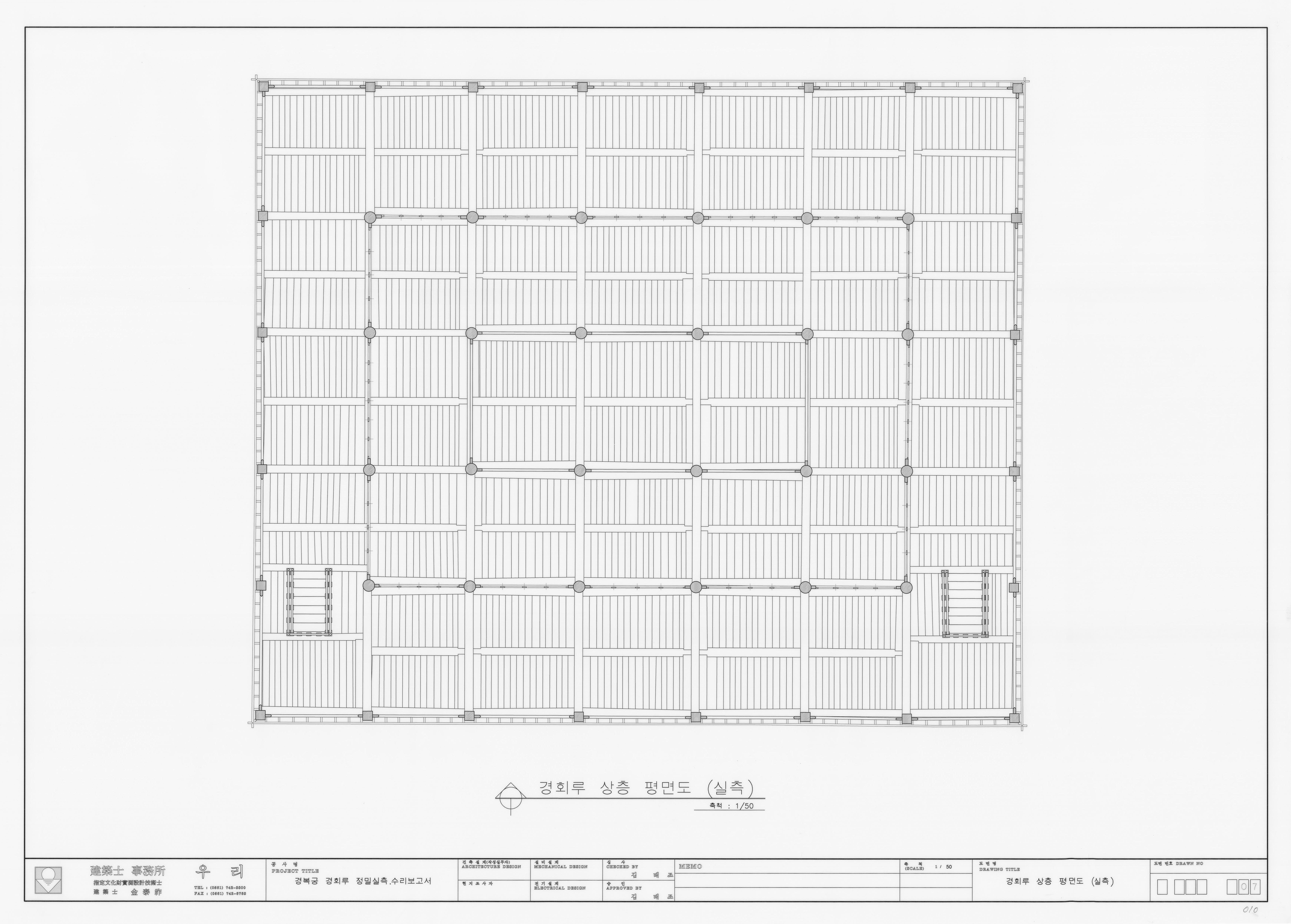

경회루는 남북으로 113m, 동서로 128m 크기의 인공 방형 연못 안 동쪽에 치우쳐 있는 네모난 섬 위에 지어졌다. 건물 하층 바닥은 네모난 전돌을 깔았고, 상층 바닥은 장귀틀과 동귀틀이 각 칸에 하나로 구성된 장판자를 깔았다. 동쪽과 서쪽에는 하층에서 상층으로 오르내릴 수 있는 계단이 있다. 1층 천장, 2층 마루의 귀틀 밑부분은 소란우물천장을 꾸미고 화려하게 단청했다. 경회루 서쪽에는 네모난 섬 두 개(당주)가 있으며, 이곳에는 소나무를 심었다.

경회루 둘레에는 장대석으로 축대를 쌓아 기단을 만들었고, 세 벌로 조성된 돌다리를 통해 연결되는데, 남쪽 다리가 임금을 위한 다리였다. 다리의 돌난간과 네 귀는 짐승 모양 조각으로, 섬을 이루는 돌 기단 둘레에도 돌난간이 둘러져 있고 모퉁이마다 12지상으로 장식되었다. 돌난간은 하엽동자와 팔각 돌란대로 구성되었다. 기단 서쪽에는 계단을 두어 연못에서 배를 탈 수 있게 했다. 연못 둘레에는 석연지, 연화대 등 석조물과 이무기 형상을 새긴 석루조가 있고, 경회루 난간과 돌다리 기둥에는 여러 짐승 형상이 조각되어 있다.

3. 1. 건축 양식

경회루는 앞면 7칸, 옆면 5칸의 2층 건물이며, 지붕은 옆에서 볼 때 여덟 팔(八) 자 모양을 한 팔작지붕이다. 지붕 처마를 받치기 위한 공포는 누각 건물에서 주로 볼 수 있는 간결한 형태로 만들어졌다.[1] 태종 때 처음 지어진 경회루는 성종 때 수리하면서 돌기둥에 용 문양을 화려하게 조각했다고 전해지지만, 임진왜란으로 불타 없어진 후 고종 때 다시 지으면서 지금처럼 간결하게 바깥쪽에는 네모난 기둥, 안쪽에는 둥근 기둥을 세웠다. 1층 바닥에는 네모난 벽돌을 깔았고, 2층 바닥은 마루를 깔았는데, 마루 높이를 3단으로 다르게 하여 신분에 따라 앉는 자리를 구분했다.[1]현재 경회루 1층은 민흘림을 한 높은 사각 돌기둥이 바깥 둘레에 있고, 원형 돌기둥이 내부에 배열되어 있다. 2층은 나무 기둥으로 지어졌으며, 1층과 2층 바닥 모두 건물 공간 사용의 위계를 나타내기 위해 안쪽 바닥을 바깥쪽보다 조금씩 높였다. 2층은 중앙 부분 바닥을 더 높여 외진(外陳)-내진(內陣)-내내진(內內陣)을 만들었다. 2층의 세 공간 사이에는 분합문을 달아 공간의 위계를 명확히 하고, 필요에 따라 들어 올려 하나의 공간으로 사용할 수 있도록 했으며, 위에는 광창을 달았다. 현재 내진과 내내진 사이에는 문이 없고 문선만 있다. 2층 둘레에는 계자난간을 설치했고, 기둥과 창방 아래에는 당초문(唐草文)의 화려한 낙양각을 달았다. 2층에서는 북쪽으로 백악, 서쪽으로 인왕산, 남쪽으로 남산을 볼 수 있어 자연과 함께 연회를 즐기던 곳임을 알 수 있다.[1]

2층 상부 구조는 11량 구조로 복잡하지만, 치밀하고 합리적으로 만들어졌다. 공포는 출목이 없는 이익공이고, 기둥 사이에는 화반을 얹어 하중을 균등하게 분산시켰다. 처마는 겹처마이고 지붕은 팔작지붕으로, 내부 공간 규모에 비해 매우 크다. 팔작지붕의 내림마루, 추녀마루, 용마루는 모두 회반죽을 바른 양성을 하였는데, 용마루 양끝에는 취두를, 내림마루와 추녀마루가 만나는 부분에는 용두를, 추녀마루 위에는 용두와 잡상을 배열하였다. 사래 끝에는 토수를 설치했고, 지붕 합각면에는 풍판과 쫄대를 사용하여 판벽을 구성하였다.

고종 때 다시 지어진 경회루는 당시 유교의 세계관을 반영했는데, 정학순(丁學洵)이 쓴 《경회루전도(慶會樓全圖)》에 그 내용이 나타나 있다. 1층 내부 기둥을 원기둥, 외부 기둥을 사각기둥으로 한 것은 천원지방(天圓地方) 사상을 나타낸다. 2층 기둥은 외진주만 사각기둥이고, 내진주는 모두 원기둥이다. 외진-내진-내내진 3겹으로 구성된 2층 평면의 가장 안쪽인 내내진은 세 칸으로 이루어져 천·지·인(天地人) 삼재(三才)를 상징하고, 이 세 칸을 둘러싼 여덟 기둥은 주역(周易)의 팔괘(八卦)를 상징한다. 가장 안쪽 세 칸을 둘러싼 다음 겹인 내진은 12칸인데 1년 12달을 상징하고, 매 칸마다 네 짝씩 16칸에 달린 64문짝은 64괘를 상징한다. 가장 바깥을 둘러싼 24기둥은 1년 24절기와 24방(方)을 상징한다.

3. 2. 유교적 상징성

경회루는 유교적 세계관을 반영하여 건설되었다. 1865년 정학순이 쓴 《경회루전도(慶會樓全圖)》에 따르면, 경회루 1층의 내부 기둥은 원형, 외부 기둥은 사각형으로 만들어 천원지방(天圓地方) 사상을 나타낸다.[2] 2층 기둥은 바깥쪽(외진주)만 사각기둥이고, 안쪽(내진주)은 모두 원기둥이다.2층 평면은 외진-내진-내내진의 3중 구조로 되어 있다. 가장 안쪽인 내내진은 세 칸으로, 천·지·인(天地人) 삼재(三才)를 상징한다. 이 세 칸을 둘러싼 여덟 개의 기둥은 주역(周易)의 팔괘(八卦)를 상징한다. 내진은 12칸으로 1년 12달을 상징하며, 16칸에 달린 64개의 문짝은 64괘를 상징한다. 가장 바깥쪽의 24개 기둥은 1년 24절기와 24방(方)을 상징한다.[2] 이처럼 경회루는 유교의 세계관을 건축 형태로 구현한 것이다.

정학순은 또한 경회루 연못 속에 화재를 막기 위해 금속으로 만든 불가사리 두 마리를 넣었다고 기록했는데, 최근 연못 청소 중 이 상징물 하나가 발견되었다.[2]

3. 3. 연못과 주변 경관

경복궁 근정전 서북쪽 연못 안에 세운 경회루는 나라에 경사가 있거나 사신이 왔을 때 연회를 베풀던 곳이다.[1]조선 태종 12년(1412)에 경복궁을 처음 지을 때의 작은 규모였던 경회루의 연못을 넓히면서 크게 다시 지었다. 연못 속에 잘 다듬은 긴 돌로 둑을 쌓아 네모 반듯한 섬을 만들고 그 안에 누각을 세웠으며, 돌다리 3개를 놓아 땅과 연결되도록 하였다.[1] 방지 서쪽에는 만세산(萬歲山)을 조성하여 전국의 화려한 꽃들을 심고 봉래궁(蓬萊宮), 일궁(日宮), 월궁(月宮), 벽운궁(碧雲宮) 등 상징적인 작은 모형궁을 만들고 금·은·비단으로 장식하였다. 또 연못 속에는 연꽃을 띄우고 산호(珊瑚)를 꽂아 놓고 황룡주(黃龍舟)란 유선(遊船)을 타고 왕이 만세산을 왕래하였다. 때로는 금과 은으로 장식한 비단꽃과 동물 모양의 등을 물 위에 띄우고 촛불을 켜고 향을 피워 밤이 낮같이 밝을 정도로 장관을 이루었다고 한다.

경회루는 둘레를 장대석으로 축대를 쌓아 기단을 삼은 네모 반듯한 섬 위에 세워졌으며, 세 벌로 조성된 돌다리를 통하여 연결되는데, 남쪽의 것이 임금을 위한 다리였다. 다리의 돌난간과 네 귀는 짐승 모양의 조각으로 장식되었고, 섬을 이루는 돌 기단 둘레에도 돌난간이 둘러있고, 모퉁이마다 돌로 조각한 12지상으로 장식되어 있다. 돌난간은 하엽동자(荷葉童子)와 팔각의 돌란대로 구성되었다. 기단의 서쪽으로는 계단을 두어 연못에서 배를 탈 수 있도록 하였다. 연못 둘레에는 석연지, 연화대 등의 석조물과 이무기 형상을 새긴 석루조가 있고 경회루 난간과 돌다리 기둥에는 여러 가지 형상의 짐승들이 조각되어 있다.

경회루에는 불을 잡아먹는 짐승인 불가사리 둘을 금속으로 제작하여 연못 속에 넣어 화기(火氣)를 막으려고 했다는 기록이 있는데, 이 상징물 하나가 최근 경회루 방형 연못을 청소하면서 나왔다. 방형 연못 서북쪽으로 돌기둥 두 개가 물 속에 담겨 있는 육각형 평면의 하향정(荷香亭)은 이승만 대통령이 낚시를 즐기기 위해 지은 정자이다.

4. 문화재적 가치

경회루는 단일 평면으로는 대한민국에서 가장 규모가 큰 누각 건물이다. 물 위에 인공으로 조성한 섬에 거대한 건물을 세웠음에도 기초를 견고하게 하여 건물이 잘 유지되도록 하였다. 또한, 왕실 연회 장소에 맞게 화려하게 치장하면서도 간결한 방식으로 건물을 처리하였다. 2층 누각에서는 인왕산, 북악산, 남산을 한눈에 조망할 수 있으며, 1층에서는 건물 주변을 돌며 연못과 섬을 감상할 수 있도록 설계되어 높은 평가를 받는다.[6]

4. 1. 국보 지정

경복궁 경회루는 대한민국에서 단일 평면으로는 규모가 가장 큰 누각으로, 간결하면서도 호화롭게 장식한 조선 후기 누각건축의 특징을 잘 나타내고 있는 소중한 건축 문화재이다.[1]5. 현대적 이용

경회루는 1985년 1월 8일 대한민국의 국보 제224호로 지정되었고, 1997년 유네스코 세계유산으로 등록되었다.

6. 사진 자료

참조

[1]

문서

현지 안내문 인용

[2]

서적

慶會樓 實測調査및修理工事報告書

https://www.cha.go.k[...]

文化財廳

2000-08

[3]

간행물

기사

http://sillok.histor[...]

1506-09-06

[4]

간행물

기사

http://sillok.histor[...]

1521-01-11

[5]

문서

조선시대 1척은 세종 시기 이후로 31.22 cm이므로 100척은 31.2m이다.

[6]

서적

나의문화유산답사기 6권

창비

2011-05-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com