경복궁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

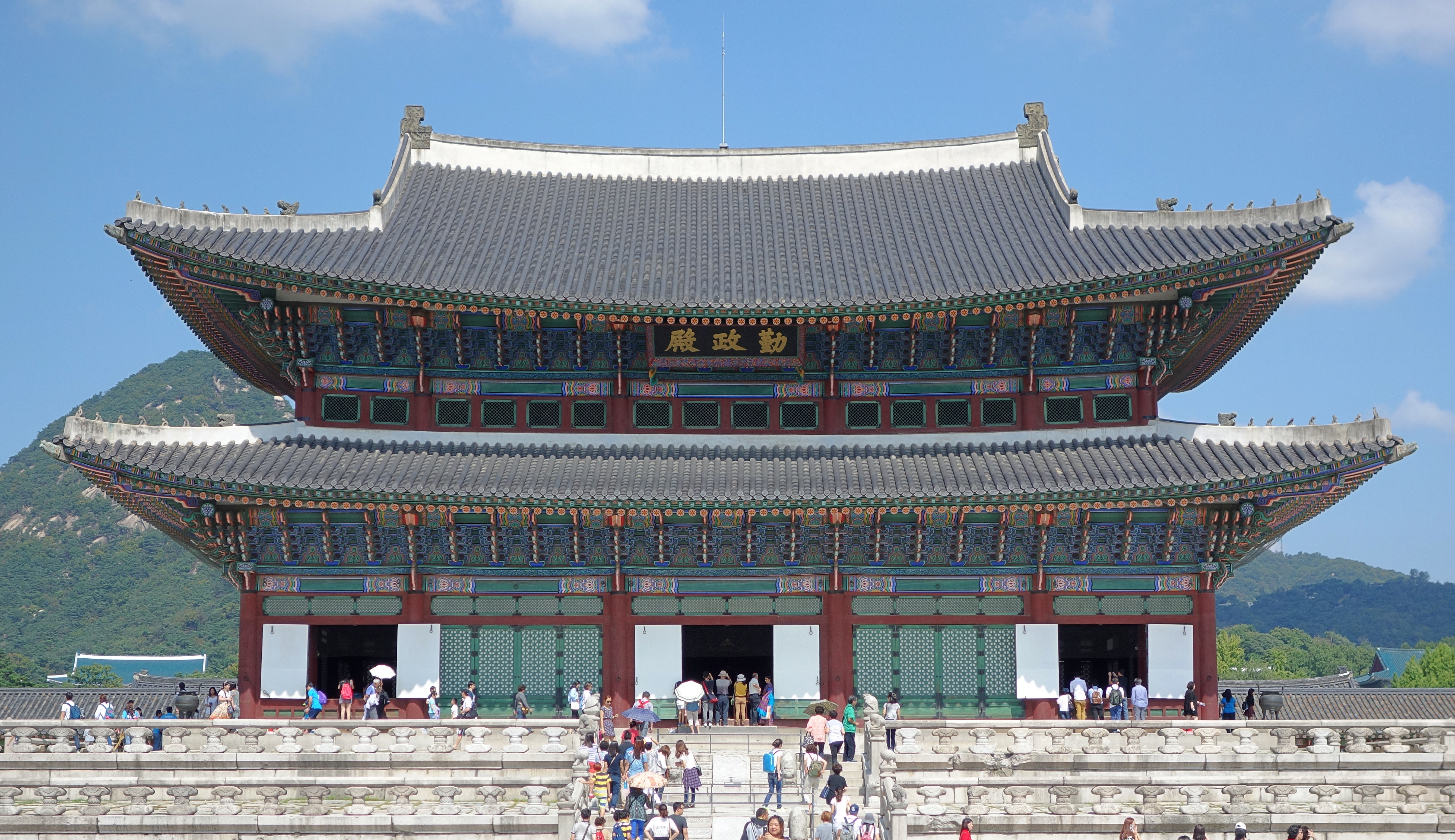

경복궁은 1395년 조선을 건국한 태조에 의해 한양에 창건된 조선의 정궁이다. 태종과 세종 시기를 거쳐 확장되었으며, 명종 때 화재로 소실되었다가 임진왜란으로 완전히 불타 3세기 동안 폐허로 남았다. 1865년 흥선대원군에 의해 중건되었으나, 을미사변, 아관파천 이후 왕궁으로서의 기능을 상실하고 일제강점기에 건물 훼손과 철거를 겪었다. 1990년부터 복원 사업이 진행되어 왔으며, 현재는 광화문을 정문, 근정전을 정전으로 하여 다양한 건축물과 정원을 갖춘 문화재로 일반에 공개되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 궁전 - 창덕궁

창덕궁은 1405년 태종 때 경복궁에 이어 두 번째로 세워진 조선의 궁궐로, 임진왜란과 인조반정으로 소실과 재건을 거쳐 조선 역사상 가장 오랫동안 임금이 거처했으며, 1997년 유네스코 세계유산으로 등록되었다. - 조선의 궁전 - 창경궁

창경궁은 조선 시대 궁궐로 세종이 수강궁으로 건립한 후 성종 대에 명칭이 변경되었으며, 임진왜란 때 소실 후 광해군 대에 재건, 이후 화재와 이괄의 난 등으로 소실과 재건을 반복하며 조선 왕조 주요 사건의 배경이 되었고 일제강점기에는 창경원으로 격하되어 훼손되었으나 1983년부터 복원되어 현재 대한민국의 사적 제123호로 지정되었다. - 경복궁 - 광화문

광화문은 조선시대에 지어져 여러 차례 훼손과 이전을 겪었으며, 2006년부터 고종 중건 당시 모습으로 복원되어 현재에 이르고, 2023년에는 월대가 복원되었다. - 경복궁 - 경무대

경무대는 조선 시대 경복궁 북쪽 후원으로, 조선 태조 때 건설되어 고종 때 과거 시험과 군사 훈련 장소로 활용되었으나 일제강점기에 훼손되었고, 해방 후 대통령 관저로 사용되면서 청와대로 개칭되었다. - 서울특별시의 사적 - 효창공원

효창공원은 조선 시대 문효세자의 묘에서 시작하여 일제강점기에는 일본군 시설이 있었고, 현재는 독립운동가들의 묘역을 중심으로 공원, 운동 시설, 기념관 등이 공존하며 사적 제330호로 지정되었다. - 서울특별시의 사적 - 서대문형무소

서대문형무소는 1908년 일제에 의해 경성감옥으로 설립되어 1987년까지 사용된 한국 최초의 근대식 감옥으로, 독립운동가들이 투옥되어 고초를 겪었으며, 광복 후에는 서울구치소로 이름이 바뀌어 사용되다가 서대문독립공원으로 조성되어 서대문형무소역사관으로 개관하여 현재는 역사 교육의 장이자 과거사 반성의 공간이다.

2. 역사

경복궁은 1394년 조선 태조가 조선 왕조를 건국하면서 짓기 시작하여 1395년에 완성된 조선 왕조의 법궁(정궁)이다.[5] 정도전이 《시경》의 구절을 따서 "경복궁"이라고 이름 지었다. 북악산을 등지고 정문인 광화문 앞으로 육조거리(지금의 세종로)가 펼쳐진 경복궁은 조선의 수도 한양의 중심이었다.

태종과 세종 대에 걸쳐 궁궐이 확장되었으나, 1553년 화재로 큰 피해를 입었다. 명종의 명으로 복구되었지만, 1592년 임진왜란 때 선조가 피난하면서 백성들의 분노로 불타 없어졌다.[7] 이후 창덕궁이 정궁 역할을 했고, 경복궁은 273년간 폐허로 남았다.[8]

1867년 흥선대원군의 주도로 경복궁은 대대적으로 재건되었다. 330여 동의 건물들이 들어섰고, 왕과 관리들의 집무 공간인 외전, 왕실 가족의 거주 공간인 내전, 왕비와 세자의 거처 등이 있었다. 경복궁은 다시 한국과 왕실의 상징이 되었지만, 1895년 명성황후 시해 사건 이후 고종이 궁을 떠나면서 황실은 다시 돌아오지 않았다.[16]

1910년 한일병합조약 이후 경복궁은 왕궁의 역할을 잃고 일제 강점기 동안 크게 훼손되었다. 1911년 경복궁 부지 소유권이 조선총독부로 넘어가고, 1915년 조선물산공진회를 개최하며 건물의 90% 이상이 철거되었다. 1926년에는 근정전 앞에 조선총독부 건물이 세워졌고, 광화문은 이전되었다.[11] 한국 전쟁으로 광화문의 목조 구조물이 파괴되는 등 더 큰 피해를 입었다.

1990년부터 경복궁 복원 사업이 시작되었다.[12] 1996년 조선총독부 건물이 철거되고, 흥례문(2001년)과 광화문(2006~2010년)이 원래 모습으로 복원되었다. 내전과 동궁 복원도 완료되었다. 현재 대한민국 정부는 경복궁을 이전 모습으로 복원하기 위한 사업을 진행하고 있다.[13]

2. 1. 태조의 창건

1392년 조선 왕조를 개창한 태조는 즉위 3년째인 1394년에 신도궁궐조성도감을 열어 한양에 천도하면서, 먼저 종묘 및 사직 건설에 착수하고, 청성백 심덕부에게 명하여 궁궐을 짓게 했다.[35][36] 처음 새 궁궐을 지으려고 잡은 터는 고려 때의 남경 이궁(南京 離宮) 자리였으나 너무 좁아, 거기서 남쪽으로 조금 옮겨 지금의 경복궁 자리에 건물을 배치하고 전각을 세웠다.[37][38]

새 궁궐 경복궁은 1395년 8월 경기좌도의 인부 4,500명, 경기우도 인부 5,000명, 충청도 인부 5,500명을 징용하면서 시작되어, 같은 해 9월 29일에 1차로 완성되었다.[39] 그러나 이때는 궁궐 내부 중심부만 지어졌고, 궁궐을 감싸는 궁성이나 궁궐 앞에 세워지는 의정부나 육조 등의 관청은 몇 해 뒤에 완성된 것으로 보인다.[40]

그 해인 1395년 음력 10월 태조는 입궐하면서 정도전에게 새 궁궐과 주요 전각의 명칭을 지어 올리게 하였는데, 이때 경복궁의 명칭을 비롯하여 강녕전, 연생전, 경성전, 사정전, 근정전, 근정문, 정문(현재 광화문) 등 주요 건물의 명칭이 지어졌다. 정도전은 《시경》(詩經) 〈주아〉(周雅)에 나오는 “旣醉以酒 旣飽以德 君子萬年 介爾景福(기취이주 기포이덕 군자만년 개이경복)”에서 두 글자를 따서 “景福宮”(경복궁)이라고 지었다.[36][41]

높이 20자 1치, 둘레 1813보(步: 6尺)의 담을 쌓고 남쪽에는 정문인 광화문, 북에는 신무문, 동에는 건춘문, 서에는 영추문을 두었다. 조하를 받는 정전인 근정전의 주위에는 근정문을 비롯한 4문이 있었고, 그 북쪽 사정전은 편전이며, 강녕전·교태전 등의 침전, 그 밖에 여러 전각이 있었다. 이때 건립된 전각은 총 390여 칸에 이르렀는데, 태조실록에 새 궁궐의 규모, 배치 및 각 건물의 기능이 상세히 기술되어 있다.[39][42]

실록 내용을 통해 창건 당시 경복궁의 기본 배치를 짐작하자면, 경복궁은 남북축 선상에서 남쪽에서 북쪽으로 오문, 정전, 보평청, 연침의 순서로 남북 직선축을 따라 중심 전각이 나란히 놓이고, 중심 전각 주변에는 행각이 좌우 대칭으로 네모반듯하게 감쌌으리라 추정된다.[43] 그리고 왕이 신하들과 정무를 보는 외전은 궁궐 앞쪽에, 내전은 뒤쪽에 배치하는데, 내전의 각 전각과 정전은 천랑으로 서로 연결되어 있었던 것으로 보인다.[43]

궁궐의 외곽 울타리인 궁성을 건설한 것은 궁궐을 완성한 지 3년 뒤인 1398년의 일이었는데, 이 해 1월에 민정을 징발하여 궁성 공사에 들어갔다.[40] 공사는 겨울 동안에 대체적인 궁성 성벽을 축조한 것으로 보이며, 다시 그 해 7월이 경기 좌도와 충청도 군사 3,700명을 동원하여 궁성을 수축하였다.[40] 궁성에는 정문인 남문 외에 동문과 서문이 갖추어져 있었는데, 북쪽은 궁성과 문을 갖추지 못하고 목책으로 둘러쳐 있다가 세종 대에 와서야 완성된 것으로 보인다.[40][44] 한편 궁궐이 창건되었을 때 실록 기록 말미에 "(뒤에) 문 남쪽 좌우에는 의정부, 삼군부, 육조, 사헌부 등의 각사 공청이 벌여 있었다"고 나와있어서, 궁성 문 남쪽에 의정부나 육조 등 여러 관청이 좌우로 조성된 것은 궁성과 궁문이 조성된 1398년 때로 추정된다.[45]

2. 2. 전각 확대와 1553년 화재

태종과 세종을 거치면서 경복궁에는 계속해서 전각이 추가되고 보완되었다. 태종 11년(1411년)에는 명당수를 파서 홍례문 앞 금천으로 끌어들여 궁궐의 상징성과 풍수적인 형국을 보완했고, 경회루를 지어 외국 사신과 조정 관원들의 연회 장소로 사용했다.[39] 1426년(세종 8년)에는 집현전에서 광화문, 홍례문(현재 흥례문), 일화문, 월화문, 건춘문, 영추문, 영제교 등 경복궁의 각 문과 다리의 이름을 지어 올렸다.[36] 1429년에는 사정전과 경회루의 중수를 시작으로 주요 전각을 새로 짓거나 중수했다. 그밖에 간의대 등의 관측 시설도 세종 때 완비되었다. 경회루는 1474년에 보수되었고, 근정전과 광화문에는 청와(靑瓦)가 올려졌다.[46]명종 8년(1553년) 9월에는 강녕전에 큰 불이 나서 사정전, 근정전, 경회루, 함원전, 청연루만 남기고 편전과 침전 구역의 건물이 모두 소실되었다. 이 화재로 역대로 내려오던 진귀한 보배와 서적, 왕과 왕비의 고명, 의복, 거마 등이 불타버렸다.[53] 불이 난 지 1년도 되지 않은 1554년 봄에 중건 공사가 시작되어 그해 9월에 낙성되었다.[53] 이때 동원된 인력은 부역 2,200명, 품팔이꾼 1,500명이었다고 한다.

2. 3. 임진왜란

1592년 임진왜란으로 경복궁은 완전히 불타 잿더미가 되었다. 선조가 서울을 버리고 피난하면서 치안이 무너지자, 분노한 백성들이 왕궁에 불을 질렀다.[7] 이후 왕실은 창덕궁으로 옮겨갔고, 경복궁 터는 3세기 동안 폐허로 남았다.[8] 임진왜란 당시 소서행장 등의 제1부대와 가토 기요마사 등의 제2부대가 한양에 입성하기 전에 이미 조선 백성들에 의해 약탈당하고 불태워졌다.[34]2. 4. 흥선대원군의 중건

임진왜란으로 잿더미가 된 경복궁은 273년 동안 방치되었다가, 1867년 흥선대원군의 주도로 재건되었다. 복원은 대규모로 진행되어 330여 동의 건물들이 미궁처럼 들어섰다.[5] 궁궐 안에는 왕과 관리들의 집무 공간인 외전(外殿)과 왕실 가족의 거주 공간과 정원인 내전(內殿)이 있었다. 광대한 경복궁 안에는 중궁(왕비의 거처)과 동궁(세자의 거처)을 비롯한 크고 작은 다른 궁궐 건물들도 있었다.1867년 흥선대원군의 섭정 시절에 궁궐 건물들이 재건되어 건물 330채, 방 5,792개에 달하는 거대한 건축물 단지가 조성되었다. 432703m2 부지에 자리 잡은 경복궁은 다시 한번 한국 민족과 한국 왕실의 상징적인 건축물이 되었다. 1894년 일본이 궁궐을 점령하여 고종으로 하여금 친일 정부를 수립하게 강요했다. 1895년 일본인 요원들에 의한 명성황후 시해 사건 이후 고종 황제는 궁궐을 떠났고, 황실은 경복궁으로 돌아오지 않았다.[16]

1865년 고종의 아버지 흥선대원군이 경복궁을 재건했고, 1868년 국왕의 거처와 정무를 창덕궁에서 경복궁으로 옮겼다.

2. 5. 일제강점기

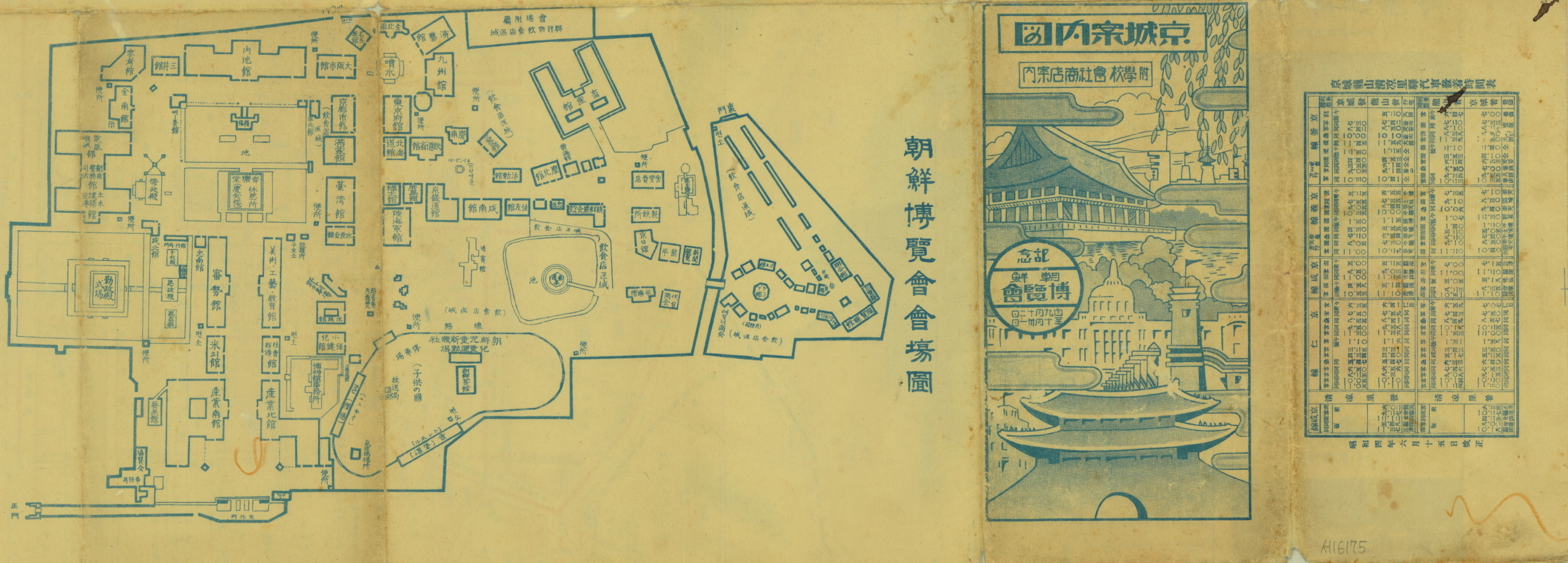

1910년 한일 강제 병합 이후, 경복궁은 본래의 모습을 잃고 크게 훼손되었다. 일제는 경복궁 내의 많은 건물을 헐어 민간에 팔았으며,[55] 1915년에는 '시정오년기념 조선물산공진회'를 경복궁 안에서 개최하면서 4,000여 칸의 건물을 헐고 그 자리에 상품 진열관을 설치하였다.[56] 전시회가 끝난 후, 일제는 경복궁 안에 각종 석탑, 부도, 석등 등을 옮겨 배치하고 음악당을 설치했으며, 1916년부터는 조선총독부 청사 건립을 시작하였다.[56]1917년 창덕궁에 큰 화재가 발생하자, 일제는 이를 복구한다는 명목으로 경복궁의 강녕전, 교태전 등 침전 건물들을 헐어 창덕궁 복구에 사용하였다.[56] 1918년부터는 근정전, 사정전 등 왕권의 상징적인 건물들을 유물 전시실로 이용하였다.[57] 1916년부터 시작된 조선총독부 건물 공사는 1926년에 완료되었는데, 이 과정에서 흥례문과 영제교 등이 헐리고 1927년에는 광화문이 건춘문 북쪽으로 옮겨졌다.[55][57]

이 밖에도 일본인들은 1929년 융무당, 융문당 등을 헐어 용광사를 지었고, 1932년에는 선원전을 헐어 이토 히로부미를 위한 사당인 박문사를 지었다.[55] 1940년에는 건청궁터에 미술관을 지으면서 수많은 내전 건물들을 헐어버렸다.[55]

2. 6. 광복 이후

1990년부터 2030년 완료를 목표로 경복궁 복원사업이 시작되었으나,[57] 2045년으로 계획이 연장되었다. 1915년 조선총독부 미술관으로 건립되어 조선공업전람회 장소로 사용된 철근콘크리트 건물은 1995년에, 1926년 건립된 조선총독부 청사는 1997년에, 1935년 건립된 조선총독부 미술관은 1999년에 각각 철거되었다. 수정전 남측의 한식 건물인 무명각(일제강점기 건립 추정)도 1998년에 철거되었다. 다만, 조선총독부 박물관 창고로 1915년에 건립된 부속 건물은 현재 경복궁 관리소로 사용 중이다.

2010년 기준으로 경복궁 1차 복원정비사업이 완료되어 89동 8987m2(2720평)의 건물이 복원되었다. 일제의 철거를 피해 남아 있던 건물 36동을 포함해 총 125동의 건물이 들어서, 고종 당시 경복궁 건물 500여 동의 약 25% 수준에 도달하였다.[63] 2010년 9월 이후 광화문 권역이 완전히 개방되었다.

2011년부터 약 20년에 걸쳐 경복궁 전각을 76%까지 복원하는 2차 복원정비사업이 추진 중이다. 1차 복원이 중심 건물들로 경복궁의 뼈대를 갖추는 것이었다면, 2차 복원은 임금의 수라간과 궐내각사 등 많은 부속건물을 지어 살을 붙이는 과정이다.[64]

경복궁 후원에는 일제 강점기인 20세기 초에 건립된 일본 총독 관저의 주요 부분이 있었다. 1948년 대한민국 수립 이후, 이승만 대통령은 이곳을 집무실과 관저로 사용했다. 1993년 김영삼 대통령의 민정부 출범 이후, 청와대 경내에 있던 일본 총독 관저는 일본 식민주의의 주요 상징물을 제거하기 위해 철거되었다.

대한민국 독립 후, 경복궁 내 구 조선총독부 청사는 중앙청 및 국립중앙박물관으로 이용되었으나, 경복궁 복원 계획에 따라 찬반 논란 속에 1996년에 해체되었다. 광화문은 1968년에 철근콘크리트 구조로 외관이 복원되었으나, 총독부 청사가 있었기 때문에 정확한 위치가 아니었다. 그래서 2006년에 철거되고, 2010년에 정확한 위치에 목조 건물로 복원되었다.

2. 7. 복원사업

1989년, 대한민국 정부는 일제강점기(1910~1945) 동안 일본 제국의 식민 정부에 의해 파괴된 수많은 건물들을 재건하기 위한 40년 계획을 시작했다.1995년 여러 논쟁 끝에 조선총독부 건물이 철거되었고, 그 자리에 흥례문과 회랑이 재건되었다. 당시 경복궁 내에 있던 국립중앙박물관은 1996년 12월 임시 시설로 이전되었고, 2005년 용산구의 새로운 건물로 이전했다.

2009년 말까지, 일제강점기 이전에 존재했던 건물의 약 40%가 복원 또는 재건되었다.[12] 경복궁 복원 사업 5단계의 일환으로 경복궁의 정문인 광화문이 원래 설계대로 복원되었다. 대한민국 정부는 경복궁을 이전의 모습으로 복원하기 위해 향후 20년간의 복원 사업을 계획하고 있다.[13]

대한민국 독립 후, 경복궁 내 구 조선총독부 청사는 중앙청 및 국립중앙박물관으로 이용되었으나, 경복궁 복원 계획에 따라 찬반 논란 속에 1996년에 해체되었다. 1968년 광화문이 철근콘크리트 구조로 복원되었으나, 총독부 청사가 있었기 때문에 정확한 위치가 아니었다. 그래서 2006년에 철거되고, 2010년에 정확한 위치에 복원되었다.

2. 7. 1. 1차 복원정비사업

1990년에 시작된 1차 복원 정비 사업은 당초 2009년에 완료될 예정이었으나, 1년 연장되어 2010년에 마무리되었다. 총 1789억 원의 예산이 투입될 계획이었으나, 실제로는 1572억 원이 투입되어 89동 8987 m2(2720평)의 건물이 복원되었다. 이로써 일제강점기에 철거되지 않고 남아 있던 건물 36동을 포함하여 총 125동의 건물이 들어서게 되었고, 이는 고종 당시 500여 동의 25% 수준이다.[65][66]1차 복원 정비 사업의 주요 목표는 일제강점기에 훼손된 조선 정궁의 기본 궁제를 완비하는 것이었다. 이를 위해 옛 조선총독부 청사와 옛 조선총독부박물관(국립민속박물관), 옛 조선총독부미술관(전통공예전시관) 등을 철거하고 광화문을 이전 복원하였다.

복원 사업은 일제강점기에 훼손된 정전(正殿), 편전(便殿), 침전(寢殿), 동궁(東宮), 빈전(殯殿) 등 경복궁 중심축을 중심으로 진행되었다. 구체적인 복원 내용은 다음과 같다.

특히, 근정전은 일제강점기 때 축이 틀어진 것을 바로잡기 위해 '근정전 정비공사'(2000년~2003년)를 통해 복원되었다.

2. 7. 2. 2차 복원정비사업

1990년에 시작된 1단계 복원 사업은 2010년까지 진행되어 총 1572억 원의 예산을 투입, 89동의 건물을 복원하였다. 이는 고종 당시 경복궁 건물 500여 동의 25% 수준이다.[65][66] 이 사업을 통해 일제강점기에 훼손되었던 정전(正殿), 편전(便殿), 침전(寢殿), 동궁(東宮), 빈전(殯殿) 등 경복궁의 중심축을 이루는 건물들이 복원되었다.1단계 복원 사업의 세부 내용은 다음과 같다.

경복궁은 동서남북 4개의 대문 안에 근정전을 중심으로, 동쪽에 동궁과 자전, 서쪽에 궐내각사와 경회루 등 수십 채의 전각이 배치된 구조였다. 조선 건국 3년 후 건설되어 법궁(正宮)으로 기능했으나,[5] 임진왜란 때 소실되었다. 이후 273년간 방치되었다가 1867년 흥선대원군 주도로 재건되어 330여 동의 건물들이 들어섰다.

1단계 복원 사업 기간 동안 옛 조선총독부 건물과 옛 조선총독부박물관(국립민속박물관), 옛 조선총독부미술관(전통공예전시관) 등이 철거되었으며, 광화문이 이전 복원되었다. 이는 일제의 잔재를 청산하고 조선 정궁의 기본 궁제(宮制)를 완비하기 위한 것이었다.[65][66]

2차 복원 사업은 2011년부터 2030년까지 진행될 예정이며, 1865년 재건 당시의 75% 수준인 379동 복원을 목표로 한다. 1차 복원 사업에서 주요 건물이 복원된 데 이어, 2차 복원 사업에서는 부속 건물의 복원도 함께 진행될 예정이다.

3. 건축물

일제강점기인 1911년, 경복궁 부지 소유권은 조선총독부로 넘어갔고, 1915년 조선공업전람회를 명목으로 건물의 90% 이상이 철거되었다.[9][10] 이후 일본은 남은 건물마저 허물고 총독부 건물(1916~1926년)을 건설했다.[11] 근정전과 경회루 등 일부 상징적인 건물만 남았다.

1990년부터 복원 작업이 진행되어 1996년 총독부 건물이 철거되고, 흥례문(2001년)과 광화문(2006~2010년)이 원래 위치와 모습으로 복원되었다. 내전과 동궁 복원도 완료되었다. 현재 경복궁 총면적은 415800m2이다.[6] 1989년, 대한민국 정부는 일제강점기(1910~1945) 동안 일본 제국에 의해 파괴된 수많은 건물들을 재건하기 위한 40년 계획을 시작했다. 2009년 말까지, 일제강점기 이전에 존재했던 건물의 약 40%가 복원 또는 재건되었다.[12] 대한민국 정부는 경복궁을 이전의 모습으로 복원하기 위해 향후 20년간의 복원 사업을 계획하고 있다.[13]

경복궁의 주요 건축물은 다음과 같다.3. 1. 궁성

경복궁의 정문(남문)이다. 원래 이름은 남문이었으나, 세종 때 '왕의 큰 덕(德)이 온 나라를 비춘다’는 의미로 광화문이라 개칭하였다. 1395년 건립되었으며, 2층 누각 앞에 해태 조각상 한 쌍이 있다. 광화문 복원 공사 때 잠시 이동했다가 복원 완료 후 2010년 8월 15일 광복절에 공개되었다. 광화문에는 3개의 문이 있는데, 가운데 문은 왕이, 좌우 문은 신하들이 다녔다. 천장에는 주작, 용, 거북 그림이 있다. 2021년부터 월대 복원 발굴 공사가 진행 중이다.건춘문(建春門)

경복궁의 동문으로, ‘동쪽은 봄에 해당한다’는 의미이다. 주로 왕족, 척신, 상궁이 드나들었다. 문 앞에는 은행나무가 있고, 천장에는 청룡이 있다. 문 안에는 왕세자 거처인 춘궁(春宮)이, 문 밖에는 왕실 종친 교육 기관인 종학(宗學)이 있었다. 임진왜란 때 소실되었다가 흥선대원군이 재건하였다.

영추문(迎秋門)

경복궁의 서문으로, ‘서쪽은 가을에 해당하여 가을을 맞이한다’는 의미이다. 문 밖에 명당수가 흐르는 개울이 있었다. 주로 일반 관료들이 드나들었다. 천장에는 백호가 그려져 있다. 문 안에는 궐내 각사가, 문 밖에는 궁궐 물자 조달 관청이 있었다. 1865년 준공된 원래 영추문은 1926년 전차 진동으로 석축이 무너져 철거되었다. 1975년 원래 위치에서 북쪽으로 50m 떨어진 곳에 철근 콘크리트로 재건되었다.

신무문(神武門)

경복궁의 북문으로, ‘북쪽을 관장하는 현무’에서 따왔다. 천장에는 현무가 그려져 있다. 음기가 강하다 하여 평소에는 굳게 닫아 두었다. 임진왜란 때 소실되었다가 흥선대원군이 재건하였다. 1961년 5·16 군사정변 이후 청와대 보호 명목으로 군부대가 경복궁 내에 주둔하면서 45년간 폐쇄되었다. 현재 청와대 본관 정문과 마주하고 있다.