신증동국여지승람

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

신증동국여지승람은 조선 시대의 지리서로, 각 지역의 연혁, 지리, 문화 등을 백과사전식으로 기록하여 조선 사회를 이해하는 데 중요한 자료이다. 세종 시대에 시작되어 세조 때 양성지가 주도한 팔도지리지를 바탕으로, 서거정의 동문선에 수록된 시문을 더하여 편찬되었다. 중종 때 이행, 윤은보, 홍언필 등에 의해 증보되어 1530년에 완성되었으며, 55권 25책으로 구성되었다. 전국을 경기도, 충청도 등 11개 권역으로 나누어 각 지역의 지도와 정보를 담고 있으며, 특히 인물, 제영의 비중을 늘려 성리학적 이념과 문화적 역량을 강조했다. 부록으로 수록된 팔도총도는 독도 영유권 문제와 관련하여 논쟁의 대상이 되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1481년 책 - 두시언해

두시언해는 두보의 시를 번역한 것으로, 조선 성종 때 초간본이 간행되었으며, 한국어사 연구의 중요한 자료로 활용되고, 총 52부로 구성되어 있다. - 1481년 책 - 분류두공부시(언해) 권21

분류두공부시(언해) 권21은 1632년에서 1638년 사이에 간행된 두보의 시를 한글로 번역하고 주석을 단 책으로, 유윤겸의 주도로 편찬되었으며, 임진왜란 이전의 국어 표기와 음운 현상을 보여주는 국어학적 가치와 더불어 수려한 문체의 문학적 가치, 그리고 조선 초기 인쇄술 연구의 서지학적 가치를 지닌다.

2. 역사적 배경

조선 전기에는 중앙집권화가 강화되면서 조정은 각 지역의 정보를 파악해야 했다. 세종 시대에 지리지 편찬 사업이 본격화되었고, 세조 때 양성지가 주도한 《팔도지리지》 편찬이 성종 9년(1478년)에 완료되었다.

《동국여지승람》은 《팔도지리지》를 토대로 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합하여 편찬되었다. 이후 중종은 《동국여지승람》의 내용을 보완하고 수정하라고 명령했고, 중종 25년(1530년)에 '신증(新增)'을 붙여 《신증동국여지승람》을 완성했다.

《신증동국여지승람》은 전 55권 25책으로, 각 도의 지리를 수록하였다. 첫머리에는 이행의 진전문(進箋文), 서거정 등의 서문, 김종직 등의 발문, 구본《동국여지승람》의 서문을 실었다. 팔도총도(八道總圖)라는 제목의 조선 전도와 함께 전국을 경도·한성부(현재의 서울)·개성부(현재의 개성특별시, 개풍군)·경기도·충청도·경상도·전라도·황해도·강원도·함경도·평안도로 나누고, 각 부와 도에 속한 지역 329개의 연혁, 관원, 군명, 성씨, 풍속, 형승, 산천, 토산, 성곽, 관방, 봉수, 누정, 학교, 역원, 불우(佛宇), 묘사(廟社), 능침(陵寢), 고적, 명환, 인물 사적(事蹟), 시인(詩人) 제영(題詠) 등을 실었다.

각 도 첫머리에는 도별 지도를 넣었는데, 대량 보급을 위해 목판으로 인쇄했다. 지도는 동서 폭이 넓고 남북 길이가 짧으며, 북부 지역이 남부 지역보다 매우 작게 그려져 있어 변경 인식이 낮았음을 보여준다. 《세종실록》지리지와 달리 토지, 호구, 군사 항목이 없고 인물이나 제영 비중을 늘렸는데, 이는 성리학 이념 전파와 문화국 면모를 강조하려는 의도로 해석된다.

2. 1. 조선 전기 지리지 편찬 사업

세종 시대에 이르러 지리지 편찬이 본격화되었으며, 이는 《세종실록》 지리지 부분에서 엿볼 수 있다. 세조 때 양성지가 주도하여 《팔도지리지》 편찬을 시작, 성종 9년(1478년)에 완료되었으나 현재는 「경상도속찬지리지」만 규장각에 소장되어 있다.《동국여지승람》은 《팔도지리지》를 토대로 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합하여 편찬되었다. 처음에는 훈구 세력이 중심이었으나, 후에 김종직, 최부 등 사림 세력도 참여하였다. 중종 즉위 후 《동국여지승람》 내용 보완 및 수정 명령에 따라 이행, 윤은보, 홍언필 등이 중종 25년(1530년)에 '신증(新增)'을 붙여 《신증동국여지승람》을 완성하였다.

2. 2. 훈구파와 사림파의 협력

《동국여지승람》은 《팔도지리지》를 바탕으로 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합하여 편찬되었다. 처음에는 훈구 세력이 중심이었으나, 이후 김종직, 최부를 비롯한 사림 세력도 편찬에 참여하였다. 이러한 점에서 《동국여지승람》은 훈구파와 사림파가 협력하여 간행한 지리지라는 의의가 있다.[1]2. 3. 신증동국여지승람의 완성

조선 전기에는 중앙집권 강화로 각 지역 정보를 파악해야 할 필요성이 커지면서 지리지 편찬 사업이 활발하게 진행되었다. 세종 시대에 편찬된 지리지 중에는 「경상도지리지」가 유일하게 전해지고, 세조 때 양성지가 주도하여 시작한 《팔도지리지》는 성종 9년(1478년)에 완성되었으나 「경상도속찬지리지」만 전해진다.《동국여지승람》은 《팔도지리지》를 바탕으로 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합하여 편찬되었다. 처음에는 훈구 세력이 중심이었으나, 후에 김종직, 최부 등 사림 세력도 참여하여 훈구파와 사림파가 협력하여 간행한 지리지라는 의의를 지닌다. 중종 즉위 후 《동국여지승람》의 내용을 보완하고 수정하라는 명령에 따라 이행, 윤은보, 홍언필 등이 중종 25년(1530년)에 '신증(新增)'을 붙여 《신증동국여지승람》을 완성하였다.[5]

1481년에 시작된 신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽) 편찬 사업은 중국의 지리지 형식을 본떴다. 1477년(성종 8년), 팔도지리지가 편찬되었고, 여기에 동문선의 시문을 더하여, 1481년에 동국여지승람 50권이 완성되었다.[5] 그러나 이 판본은 사유 소장이 금지되었기 때문에 전하지 않고, 1486년에 다시 수정하여 55권으로 만들었다. 이후 연산군 시대에 다시 개수되었고, 1530년 중종의 명으로 증보된 것이 현재 전하는 책이다.[5]

3. 구성

《신증동국여지승람》은 도(道)·군(郡)별로 항목을 나누어 기술하였다. 각 도의 서두에는 그 도의 전도(全圖)를 게재하고, 내용은 각 지역의 연혁, 성씨, 묘사(廟社), 관부(官府), 특산물, 인물, 역원(驛院), 사적(事蹟), 시인(詩人)의 제영(題詠) 등으로 구성되어 있다. 이 책은 지방 사회의 모든 면에 걸쳐 백과사전식으로 서술하고 있으며, 조선 전근대 사회를 이해하는 데 중요한 자료이다.

《신증동국여지승람》의 수록 지역은 다음과 같다.

3. 1. 주요 내용

《신증동국여지승람》은 조선 전기에 편찬된 지리지인 《팔도지리지》를 바탕으로, 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합하여 만들어졌다. 처음에는 훈구파가 중심이 되어 편찬을 시작했으나, 후에 김종직, 최부 등 사림파도 참여하면서 훈구파와 사림파가 협력하여 간행한 지리지라는 의의를 지닌다.[1] 조선 중종 때 이행, 윤은보, 홍언필 등이 내용을 보완하고 수정하여 1530년(중종 25년)에 《신증동국여지승람》을 완성하였다.[1]전 55권 25책으로 구성된 《신증동국여지승람》은 각 도의 지리를 수록하고 있다. 첫머리에는 이행의 진전문(進箋文), 서거정 등의 서문, 김종직 등의 발문과 함께 구본 《동국여지승람》의 서문이 실려 있다. 팔도총도(八道總圖)라는 제목의 조선 전도와 함께 전국을 경도·한성부(서울)·개성부(개성특별시, 개풍군)·경기도·충청도·경상도·전라도·황해도·강원도·함경도·평안도로 나누고, 각 부와 도에 속한 지역 329개의 연혁, 관원, 군명, 성씨, 풍속, 형승, 산천, 토산, 성곽, 관방, 봉수, 누정, 학교, 역원, 불우(佛宇), 묘사(廟社), 능침(陵寢), 고적, 명환, 인물의 사적(事蹟), 시인(詩人)의 제영(題詠) 등을 수록하였다.[1]

각 도의 첫머리에는 도별 지도가 실려 있으며, 대량 보급을 위해 목판 인쇄를 사용하였다. 지도는 동서 폭이 넓고 남북 길이가 짧은 특징을 가지며, 북부 지역이 남부 지역보다 작게 그려져 있어 당시 변경 인식이 남부 지역보다 낮았음을 보여준다.[1]

《세종실록》지리지 등 기존 지리지와 달리 토지, 호구, 군사 항목이 없는 대신 인물, 제영의 비중을 늘렸다. 이는 성리학 이념이 확산되면서 충신, 효자, 열녀의 행적을 알리고, 관리나 학자들의 시문을 통해 문화국으로서의 면모를 강조하려는 의도로 해석된다. 특히, 학문과 문화를 중시하는 사림들이 편찬에 참여하면서 이러한 경향은 더욱 강화되었다.[1]

《신증동국여지승람》의 수록 지역은 다음과 같다.

각 도는 군(郡)별로 항목을 나누어 기술되었으며, 구성은 다음과 같다.

- 서울(京都): 권1, 권2

- 한성부(漢城府): 권3

- 개성부(開城府): 권4~권5

- 경기도(京畿道): 권6~권13

- 충청도(忠清道): 권14~권20

- 경상도(慶尚道): 권21~권32

- 전라도(全羅道): 권33~권40

- 황해도(黄海道): 권41~권43

- 강원도(江原道): 권44~권47

- 함경도(咸鏡道): 권48~권50

- 평안도(平安道): 권51~권55

각 도의 서두에는 도의 전도(全圖)가 게재되어 있으며, 내용은 각 지역의 연혁, 성씨, 묘사(廟社), 관부(官府), 특산물, 인물, 역원(驛院), 사적(事蹟), 시인의 제영(題詠) 등으로 구성되어 있다.[1] 이 책은 조선 전근대 사회를 이해하는 데 중요한 자료로 평가받는다.[1]

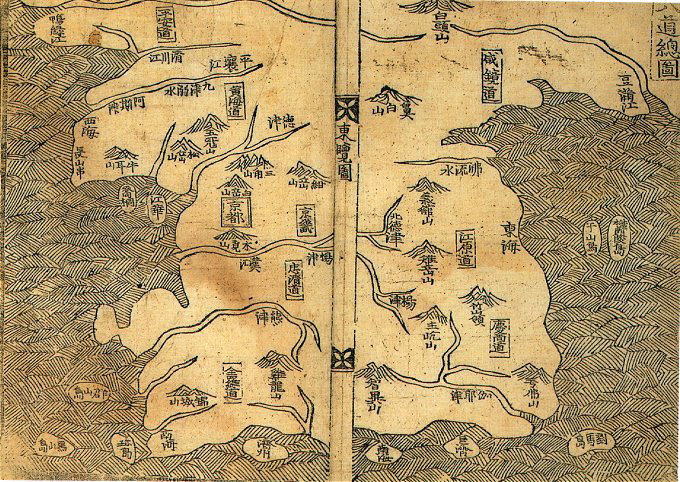

3. 2. 지도

부록으로 조선 팔도를 정리한 “팔도총도”가 수록되어 있다. 각 도 첫머리에는 도별 지도를 넣었는데, 대량으로 보급하려고 목판을 이용해 인쇄했다. 지도는 모두 동서 폭이 넓고 남북 길이가 짧은 것이 특징이며, 북부 지역이 남부 지역보다 매우 작게 그려져 있어 변경 인식이 남부 지역 인식보다 낮았음을 보여준다.

현재 한일 양국의 영토 문제가 되고 있는 독도(일본명: 다케시마)에 대해, 한국은 고문서와 고지도에 있는 우산도를 독도라고 주장하지만, 이 지도에는 울릉도 서쪽에 우산도가 그려져 있다. 실제 독도는 울릉도의 동북동쪽에 있으며, 방향과 거리, 섬의 크기와 형태가 전혀 다르다는 점에서 일본은 독도가 아니라고 주장하고 있다.

3. 3. 체제

조선 전기에 중앙집권화가 강화되면서 조정은 각지의 정보를 파악하기 위해 지리지 편찬 사업을 활발히 진행하였다. 세종 시대에 편찬된 지리지로는 「경상도지리지」가 유일하게 전해지며, 세조 때 양성지가 주도하여 시작한 《팔도지리지》 편찬이 성종 9년(1478년)에 완료되었으나, 이 또한 「경상도속찬지리지」만이 전해진다.《동국여지승람》은 《팔도지리지》를 토대로 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합한 형태로 편찬되었다. 처음에는 훈구 세력이 중심이었으나, 후에 김종직, 최부를 비롯한 사림 세력도 편찬에 참여하면서 훈구파와 사림파가 협력해 간행한 지리지가 되었다. 중종 즉위 후, 《동국여지승람》의 내용을 보완하고 수정하라는 명령에 따라 이행, 윤은보, 홍언필 등이 중종 25년(1530년)에 '신증(新增)'을 붙여 《신증동국여지승람》을 완성했다.

《신증동국여지승람》은 전 55권 25책으로, 각 도의 지리를 수록하였으며, 첫머리에는 이행이 쓴 진전문(進箋文)과 서거정 등의 서문, 김종직 등의 발문과 함께 구본《동국여지승람》의 서문을 실었다. 이어서 팔도총도(八道總圖)라는 제목의 조선 전도와 함께 전국을 경도·한성부(현재의 서울)·개성부(현재의 개성특별시, 개풍군)·경기도·충청도·경상도·전라도·황해도·강원도·함경도·평안도로 나누었다. 각 부와 도에 속한 지역 329개의 연혁, 관원, 군명, 성씨, 풍속, 형승, 산천, 토산, 성곽, 관방, 봉수, 누정, 학교, 역원, 불우(佛宇), 묘사(廟社), 능침(陵寢), 고적, 명환, 인물의 사적(事蹟)과 시인(詩人)의 제영(題詠) 등을 실었다.

각 도 첫머리에는 도별 지도를 넣었고, 대량 보급을 위해 목판을 이용해 인쇄했다. 지도는 모두 동서 폭이 넓고 남북 길이가 짧은 것이 특징이며, 북부 지역이 남부 지역보다 매우 작게 그려져 있어 변경 인식이 낮았음을 보여준다. 《세종실록》지리지와 같은 기존 지리지와 달리 토지, 호구, 군사 항목이 없는 대신 인물이나 제영의 비중을 늘렸는데, 이는 성리학 이념이 조선 사회에 유포되면서 충신·효자·열녀의 행적을 전파하고 관리나 학자들이 쓴 시문을 알려 문화국으로서의 면모를 강조하려는 의도로 해석되기도 한다. 특히 《신증동국여지승람》 편찬에 학문과 문화를 중시하는 사림들이 개입하면서 이 점은 더욱 강조되었다.

1477년(성종 8년), 『팔도지리지』가 편찬되었고, 여기에 『동문선』의 시문을 더하여, 남송의 『방여승람』과 명의 『대명일통지』를 참고하여, 1481년에 『동국여지승람』 50권이 완성되었다.[5] 조선 전토의 군현마다 건치의 연혁, 속현, 군명, 성씨, 풍속, 형승, 산천, 토산, 성곽, 개방, 봉수, 학교, 역원, 궁실, 누정, 교량, 부방, 공궤, 불우, 사묘, 능묘, 고적, 명환, 인물, 효자, 열녀, 제영 등의 항목으로 나누어 기록하고 있다.[5]

그러나 이 판본은 사유 소장이 금지되었기 때문에 전하지 않고, 1486년에 다시 수정하여 55권으로 만들었다. 이후 연산군 시대에 다시 개수되었고, 1530년 중종의 명으로 증보된 것이 현재 전하는 책이다.[5] 1958년에는 대한민국에서 국역출판문화원에서 양장본 1책으로 출판되었다.[5]

4. 특징 및 의의

《신증동국여지승람》은 1530년 (중종 25년)에 완성된 조선 전기의 관찬 지리지이다. 조선 전기의 지리지 편찬 사업은 중앙집권 강화와 함께 각 지역의 정보를 파악하려는 필요에 의해 활발하게 진행되었다. 세종 때 편찬된 《세종실록》지리지와 세조 때 양성지가 주도한 《팔도지리지》가 대표적이다.

《동국여지승람》은 《팔도지리지》를 바탕으로 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합하여 편찬되었다. 처음에는 훈구파가 중심이 되었으나, 후에 김종직, 최부 등 사림파도 참여하여 훈구파와 사림파가 협력하여 간행하였다는 의의를 지닌다. 중종 때 내용을 보완하고 수정하여 1530년에 《신증동국여지승람》이 완성되었다.[5]

전 55권 25책으로, 팔도총도라는 제목의 조선 전도를 포함하여 전국을 10개의 지역으로 나누고, 각 지역에 속한 329개 지역의 다양한 정보를 담고 있다. 각 도의 첫머리에는 지도가 포함되어 있으며, 대량 보급을 위해 목판 인쇄 방식을 사용하였다. 지도들은 동서 폭이 넓고 남북 길이가 짧으며, 북부 지역이 남부 지역보다 작게 그려져 있어 당시 변경 지역에 대한 인식이 낮았음을 보여준다.

《신증동국여지승람》은 남송의 『방여승람』과 명의 『대명일통지』의 체제를 참고하여 만들어졌다.[5] 조선 전토의 군현마다 건치의 연혁, 속현, 군명, 성씨, 풍속, 형승, 산천, 토산, 성곽, 개방, 봉수, 학교, 역원, 궁실, 누정, 교량, 부방, 공궤, 불우, 사묘, 능묘, 고적, 명환, 인물, 효자, 열녀, 제영 등의 항목으로 나누어 기록하고 있다.[5]

1958년에는 대한민국에서 국역출판문화원에서 양장본 1책으로 출판되었다.[5]

4. 1. 성리학적 통치 이념 반영

조선 전기에는 중앙집권 강화로 각 지역의 정보를 파악하는 것이 중요해졌고, 이에 따라 지리지 편찬 사업이 활발하게 진행되었다. 세종 시대에 편찬된 지리지로는 「경상도지리지」가 유일하게 전해지며, 세조 때 양성지가 주도한 《팔도지리지》는 성종 때 완성되었으나 「경상도속찬지리지」만이 전해진다.《동국여지승람》은 《팔도지리지》와 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합하여 편찬되었다. 처음에는 훈구파가 중심이었으나, 후에 김종직, 최부 등 사림파도 참여하여 훈구파와 사림파가 협력하여 간행한 지리지라는 의의를 지닌다. 중종 때 내용을 보완하고 수정하여 1530년에 《신증동국여지승람》이 완성되었다.

《신증동국여지승람》은 기존 지리지와 달리 토지, 호구, 군사 항목 대신 인물, 제영의 비중을 늘렸다. 이는 성리학 이념이 조선 사회에 확산되면서 충신, 효자, 열녀의 행적을 알리고 학자들의 시문을 통해 문화 국가로서의 면모를 강조하려는 의도로 해석된다. 특히, 학문과 문화를 중시하는 사림들이 편찬에 참여하면서 이러한 경향이 더욱 강조되었다.

4. 2. 문화적 역량 강조

조선 전기에는 중앙집권 강화로 각 지역 정보를 파악하는 것이 중요해졌고, 이에 따라 지리지 편찬 사업이 활발하게 진행되었다. 세종 시대에 편찬된 《세종실록》지리지와 세조 때 양성지가 주도한 《팔도지리지》가 그 예시이다. 《동국여지승람》은 《팔도지리지》를 바탕으로 서거정의 《동문선》에 실린 시문을 합하여 편찬되었으며, 처음에는 훈구파가 중심이었으나 나중에 김종직, 최부 등 사림파도 참여하여 훈구파와 사림파가 협력하여 간행한 지리지라는 의의를 지닌다.중종은 《동국여지승람》의 내용을 보완하고 수정하라는 명을 내렸고, 이행, 윤은보, 홍언필 등이 중종 25년(1530년)에 《신증동국여지승람》을 완성하였다. 《신증동국여지승람》은 기존 지리지와 달리 인물, 제영의 비중을 늘렸는데, 이는 성리학 이념에 충실한 충신, 효자, 열녀의 행적을 알리고 학자들의 시문을 통해 문화 국가로서의 면모를 강조하려는 의도로 해석된다. 특히, 학문과 문화를 중시하는 사림들이 편찬에 참여하면서 이러한 경향은 더욱 강화되었다.

4. 3. 백과사전식 서술

조선 전기에 중앙집권화가 강화되면서 조정은 각지의 정보를 파악해야 했기에 각지의 연혁, 토지, 호구, 성씨, 인물, 물산, 문화유적 정보를 총람할 지리지 편찬 사업이 활발히 진행되었다. 세종 시대에 본격화한 지리지 편찬은 《세종실록》지리지 부분에서 그 일면을 엿볼 수 있다. 세조 때 양성지가 주도하여 시작한 《팔도지리지》 편찬이 성종 9년(1478년)에 완료되었으나, 이 중 「경상도속찬지리지」만이 규장각에 소장되어 전해진다.《동국여지승람》은 《팔도지리지》를 토대로 서거정의 《동문선》에 수록된 시문을 합한 형태로 편찬되었다. 처음에는 훈구 세력이 중심이 되었다가 후에 김종직, 최부를 위시한 사림 세력도 편찬에 합류하여, 《동국여지승람》은 훈구파와 사림파가 협력해 간행한 지리지라는 의의가 있다. 중종 즉위 후 《동국여지승람》의 내용을 보완하고 수정하라는 명령에 따라 이행, 윤은보, 홍언필이 중심이 되어 중종 25년(1530년)에 '새로 증보했다'는 뜻의 '신증(新增)'을 붙여 《신증동국여지승람》을 완성하였다.

《신증동국여지승람》은 전 55권 25책으로 각 도의 지리를 수록하였는데, 팔도총도(八道總圖)라는 제목을 붙인 조선 전도와 함께 전국을 경도·한성부(현재의 서울)·개성부(현재의 개성특별시, 개풍군)·경기도·충청도·경상도·전라도·황해도·강원도·함경도·평안도로 나누고, 각 부와 도에 속한 지역 329개의 연혁, 관원, 군명, 성씨, 풍속, 형승, 산천, 토산, 성곽, 관방, 봉수, 누정, 학교, 역원, 불우(佛宇), 묘사(廟社), 능침(陵寢), 고적, 명환, 인물의 사적(事蹟)과 시인(詩人)의 제영(題詠) 등을 실었다. 각 도 첫머리에는 도별 지도를 넣었는데, 대량 보급을 위해 목판을 이용해 인쇄했다. 지도는 모두 동서 폭이 넓고 남북 길이가 짧은 것이 특징이며, 북부 지역이 남부 지역보다 매우 작게 그려져 있어 변경 인식이 남부 지역 인식보다 낮았음을 보여준다.

《세종실록》지리지와 같은 기존 지리지와 크게 다른 점은 토지, 호구, 군사 항목이 없는 대신 인물이나 제영의 비중을 늘렸다는 것이다. 이는 성리학 이념이 조선 사회에 점차 유포되면서 충신, 효자, 열녀의 행적을 전파하고 관리나 학자들이 쓴 시문을 알려 문화국으로서의 면모를 강조하려는 의도로 해석되기도 한다. 특히 《신증동국여지승람》 편찬에 학문과 문화를 중시하는 사림들이 개입하면서 이 점은 더 강조되었다.

이 지리서는 도(道)·군(郡)별로 항목을 나누어 기술하였으며, 지방 사회의 모든 면에 걸쳐 백과사전식으로 서술하고 있다.[5]

5. 팔도총도와 독도

《신증동국여지승람》에는 부록으로 조선 팔도를 정리한 "팔도총도"가 수록되어 있다. 이 지도에는 울릉도와 우산도가 그려져 있는데, 특히 우산도는 현재 독도 영유권 문제와 관련하여 중요한 쟁점이 되고 있다.

5. 1. 우산도

현재 한국과 일본 양국 간 영토 분쟁 중인 독도(일본명: 다케시마)에 대해, 한국은 고문서와 고지도에 등장하는 우산도가 독도라고 주장한다. 그러나 이 지도(팔도총도)에서 우산도는 울릉도 서쪽에 그려져 있다. 실제 독도는 울릉도의 동북동쪽에 위치하며, 방향, 거리, 섬의 크기 및 형태가 지도와 전혀 다르다는 점에서 일본은 우산도가 독도가 아니라고 주장하고 있다.

5. 2. 일본의 반박

《신증동국여지승람》 제23권 동래현(현 부산광역시) 조에는 다음과 같은 내용이 있다.日本國對馬州|일본국 대마주일본어이다. 옛날에는 우리나라 계림(경상도)에 예속하였다. 언제 왜인(倭人)의 거처가 되었는지는 알 수 없다.

이와 함께 첨부된 팔도총도(八道總圖)에 대마도가 그려져 있어, 한국의 일부에서는 대마도가 한국 영토라는 견해가 있다.

제2차 세계 대전 후 전후 처리에서 한국은 미국과 영국에 대마도 영유권을 요구했으나, "일본이 최소 350년 동안 대마도를 완전하고 효과적으로 지배해 왔다는 데는 의심의 여지가 없다."[6], 또한 "대마도는 일본 역사의 시작 이래 일본 영토였으며, 언어, 인종, 그리고 의지에 있어서 주민은 일본인이다."[7]라는 근거를 바탕으로 한국의 요구는 거절되었다.

5. 3. 독도 영유권 문제

『신증동국여지승람』에 첨부된 팔도총도에서 현재 한일 양국 간 영토 분쟁 중인 독도(일본명: 다케시마)에 대해, 한국은 고문서와 고지도에 나오는 우산도가 독도라고 주장한다. 그러나 이 지도에는 우산도가 울릉도 서쪽에 그려져 있다. 실제 독도는 울릉도의 동북동쪽에 위치하며, 방향, 거리, 섬의 크기 및 형태가 전혀 다르다는 점에서 일본은 우산도가 독도가 아니라고 주장하고 있다.[6][7]참조

[1]

웹사이트

신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)

https://encykorea.ak[...]

[2]

웹사이트

신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽) Sinjeung Dongguk Yeoji Seungram

https://encykorea.ak[...]

2023-09-01

[3]

웹사이트

《新增东国舆地胜览》 - 《中国大百科全书》第三版网络版 New additions to Donggukyu Geography

https://www.zgbk.com[...]

2023-09-01

[4]

웹사이트

신증동국여지승람

https://terms.naver.[...]

[5]

웹사이트

東国輿地勝覧

https://kotobank.jp/[...]

[6]

간행물

KOREA'S RECENT CLAIM TO THE ISLAND OF TSUSHIMA

Nara, RG84, Records of the Foreign Service Posts of State, Entry 2846, Korea, Seoul Embassy, Classified General Records, 1953-55, Box,12

[7]

간행물

JAPANESE PEACE TREATY: PROPOSED AMENDMENTS WITH COMMENTS

TNA, CO 537/7106

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com