내부자기동형사상

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

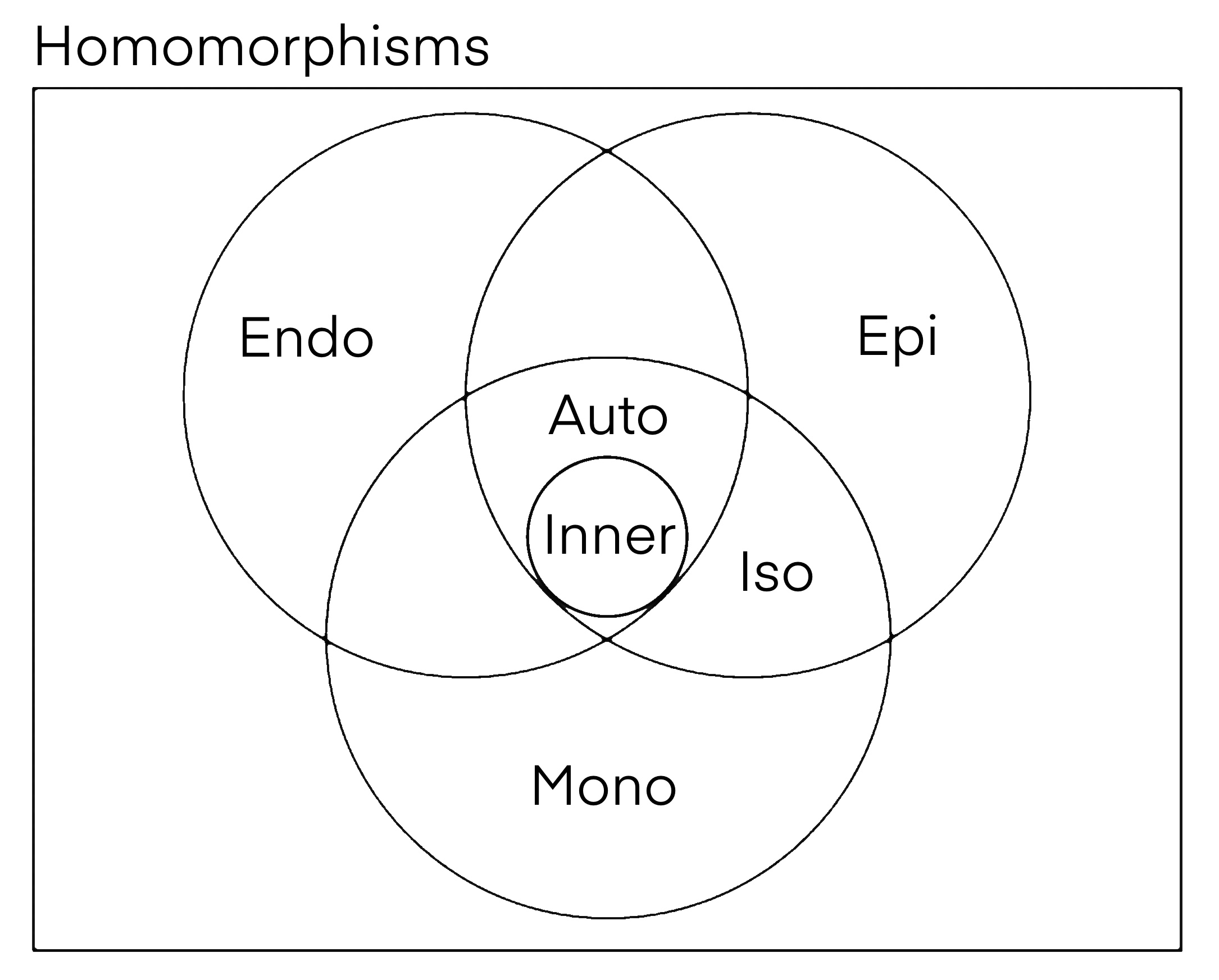

내부자기동형사상은 군 G의 원소 g에 대해 x ↦ gxg⁻¹로 정의되는 자기동형사상이다. 내부자기동형사상 전체는 내부자기동형군을 형성하며, 이는 자기동형군의 정규 부분군이다. 내부자기동형사상은 켤레와 관련이 있으며, 켤레는 군의 원소 x를 a⁻¹xa 형태로 변환하는 연산이다. 내부자기동형군의 존재 여부와 수는 군에서 교환 법칙의 위반 정도를 나타낸다. 또한, 내부자기동형사상은 환 및 리 대수에서도 정의되며, 환의 경우 단위원을 사용하여, 리 대수의 경우 수반 사상을 사용하여 정의된다.

군 의 원소 에 대해, '''내부자기동형사상'''은 다음과 같이 정의된다.[1]

내부자기동형군은 자기동형군의 정규 부분군이다.

2. 정의

:

:

즉, 에 의한 (오른쪽) 켤레는 다음과 같은 함수이다.

:

이 함수는 의 자기사상이며, 라는 역함수를 가지므로 단사 함수이자 전사 함수이다. 따라서, 는 자기동형사상이다. 내부 자기 동형사상은 켤레에서 발생하는 모든 자기 동형사상이다.[1]

는 로 지수적으로 표기되기도 한다. 이는 켤레의 합성이 와 같은 항등식을 만족하기 때문이다.

군 의 내부자기동형군 는 위의 내부자기동형사상들이 이루는 군이다. 는 자기동형군 의 정규 부분군이다.

항등 사상이 아닌 내부 자기 동형의 존재와 개수는 군에서 교환 법칙이 성립하지 않음을 측정하는 것과 같다. 즉, ("에 의한 공액은 를 바꾸지 않는다")라는 명제와 ("와 는 가환이다")는 서로 동치이다.

2. 1. 켤레류

군에서 원소 가 서로 켤레(conjugate)라는 것은 를 만족하는 가 존재한다는 것을 의미한다. 서로 켤레 관계는 군 위의 동치 관계이다.

군의 원소 의 '''켤레류'''(-類, conjugacy class영어) 또는 '''공액류'''(共軛類)는 다음과 같은 집합이다.

:

이는 위의 켤레 관계에 대한 동치류이다. 즉, 군을 분할한다. 또한, 켤레류는 내부자기동형사상이 유도하는 군의 작용의 궤도이다.

원소 를 고정했을 때, 를 의 에 의한 '''공액'''(conjugate)이라 하고, 를 로 변환하는 것()을 의 에 의한 '''공액 변환'''(conjugation) 또는 '''닮음 변환'''(similarity transformation)이라고 한다.

에 대해 형태로 쓸 수 있는 원소를 의 '''공액 원소'''(conjugate element)라고 한다.[5]

3. 성질

:

이에 대한 몫군

:

를 외부자기동형군이라고 한다.

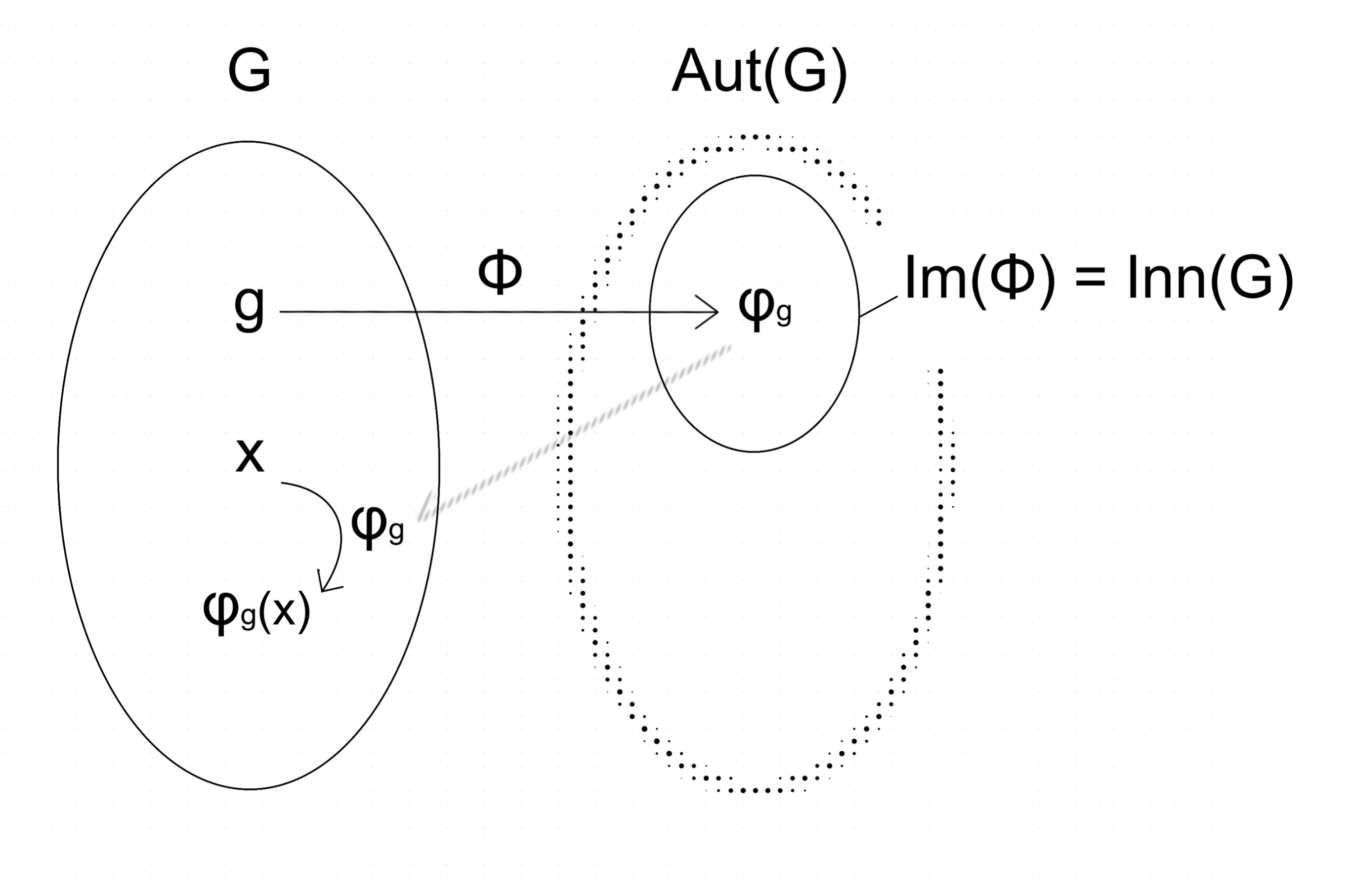

군의 원소를 그에 대한 내부자기동형사상에 대응시키는 군 준동형

:

:

의 상은 내부자기동형군이며, 핵은 군의 중심이다. 따라서 다음 동형이 성립한다.

:

이 군 준동형은 군의 작용으로 볼 때, 그 궤도는 켤레류이며, 안정자군은 중심화 부분군이다. 따라서 다음과 같은 항등식이 성립하며, 이를 '''켤레류 방정식'''(class equation영어)이라고 한다.

:

즉,

:

여기서

4. 내부 자기 동형 군과 외부 자기 동형 군

군 $G$의 원소 $g$에 대한 내부자기동형사상은 $x \mapsto gxg^{-1}$로 정의되는 함수 $G \to G$이다. 군 $G$의 모든 내부자기동형사상들의 집합은 군을 이루며, 이를 $G$의 내부자기동형군이라 하고 $\operatorname{Inn}(G)$로 표기한다. 내부자기동형군은 자기동형군 $\operatorname{Aut}(G)$의 정규 부분군이다.

내부자기동형군 $\operatorname{Inn}(G)$는 자기동형군 $\operatorname{Aut}(G)$의 정규 부분군이므로, 몫군 $\operatorname{Out}(G) = \operatorname{Aut}(G) / \operatorname{Inn}(G)$를 정의할 수 있으며, 이를 외부자기동형군이라고 한다.

군 $G$의 원소를 그에 대응하는 내부자기동형사상으로 보내는 군 준동형 $G \to \operatorname{Aut}(G)$, $g \mapsto g{-}g^{-1}$을 생각하면, 이 준동형사상의 상(image)은 내부자기동형군 $\operatorname{Inn}(G)$이고, 핵(kernel)은 군의 중심 $Z(G)$이다. 따라서, 다음 동형이 성립한다.

:$\operatorname{Inn}(G) \cong G/Z(G)$

$g$에 의한 (오른쪽) 켤레는 $\varphi_g(x) := g^{-1}xg$ 와 같이 정의되는 함수이며, 이는 $G$의 자기사상이다. 내부 자기 동형사상은 켤레에서 발생하는 모든 자기 동형사상이다.[1]

오른쪽 켤레는 $x^g$ 와 같이 지수적으로 표기되기도 한다. 두 내부 자기동형사상의 합성은 다시 내부 자기동형사상이며, 이 연산에 의해 $G$의 모든 내부 자기동형사상의 집합 Inn($G$)는 군을 이룬다.

외부 자기동형군은 $G$의 자기동형사상 중 내부 자기동형사상이 아닌 것의 수를 측정한다. 모든 비내부 자기동형사상은 Out($G$)의 자명하지 않은 원소를 생성하지만, 서로 다른 비내부 자기동형사상들은 Out($G$)의 동일한 원소를 생성할 수 있다.

$a$에 의한 $x$의 켤레가 $x$를 변경하지 않는다는 것은 $a$와 $x$가 서로 교환 가능하다는 것과 같다. 즉,

:$a^{-1}xa = x \iff xa = ax.$

따라서 항등 사상이 아닌 내부 자기동형사상의 존재 여부와 수는 군 (또는 환)에서 교환 법칙이 성립하지 않는 정도를 측정하는 척도라고 할 수 있다.

4. 1. 유한 p-군의 비내부 자기 동형

볼프강 가슈츠(Wolfgang Gaschütz)의 결과에 따르면, G영어가 유한 비가환 -군이면, G영어는 내적이 아닌 p영어-거듭제곱 차수의 자기동형사상을 갖는다.[1]모든 비가환 p영어-군 G영어가 차수 p영어의 자기동형사상을 갖는지 여부는 미해결 문제이다.[1] 이 질문은 G영어가 다음 조건 중 하나를 만족할 때 긍정적인 답을 갖는다.[1]

# G영어는 2류 멱영군이다.[1]

# G영어는 정규 p영어-군이다.[1]

# 는 강력한 p영어-군이다.[1]

# G영어의 중심, Z영어의 중앙화 부분군 , 의 프라티니 부분군에 대하여, 는 와 같지 않다.[1]

5. 군의 유형

군의 내부 자기동형사상군 Inn(''G'')가 아벨군인 것과 ''G''가 아벨 군인 것은 동치이다.[4]

Inn(''G'')은 군의 중심에 대한 기본적인 결과에 의해 자명할 때에만 순환군이 된다.[4]

그 반대로 내부 자기동형에 의해 모든 자기동형이 소진되는 경우도 있다. 자기동형이 내부 자기동형뿐이고 중심이 자명한 군을 완전군이라고 한다.[4] ''n''이 2 또는 6이 아닐 때 ''n''차 대칭군은 complete이다. ''n'' = 6일 때는 대칭군은 단 하나의 비자명한 외부 자기동형의 종류를 가진다. ''n'' = 2일 때는 대칭군은 아벨 군이므로 중심은 자명하지 않고, 외부 자기동형을 갖지 않음에도 불구하고 complete가 아니다.[4]

완전군 ''G''의 내부 자기동형군이 단순군일 때, ''G''를 준단순군이라고 한다.[4]

6. 환의 경우

환 ''R''과 단위 ''u'' ∈ ''R''이 주어졌을 때, ƒ(''x'') = ''u''−1''xu''로 정의되는 사상은 ''R''의 환 자기 동형 사상이다. 이러한 형태의 환 자기 동형 사상을 ''R''의 내부 자기 동형 사상이라고 한다. ''R''의 내부 자기 동형 사상 전체는 ''R''의 자기 동형 사상군의 정규 부분군을 이룬다.

7. 리 대수의 경우

리 대수의 자기동형사상은 $Ad_g$ 형태일 때 내부 자기동형사상이라고 한다. 여기서 $Ad$는 리 군의 원소에 대한 수반 사상이고, $g$는 리 대수가 $\mathfrak{g}$인 리 군의 원소이다. 리 대수의 내부 자기동형사상 개념은 리 군의 내부 자기동형사상 개념과 호환되는데, 리 군의 내부 자기동형사상은 해당 리 대수의 고유한 내부 자기동형사상을 유도한다는 의미이다.

8. 확장

가 환 의 가역원군이면, 위의 내부 자기 동형 사상은 행렬환 의 가역원군에 의해 환 위의 사영선 위로 확장될 수 있다. 특히, 고전군의 내부 자기 동형 사상은 그런 방식으로 확장될 수 있다.[1]

''G''가 환 ''A''의 단위군으로 생성될 때, ''G'' 위의 내부 자기 동형 사상을 행렬환 M2(''A'')의 단위군에 의해 ''A'' 위의 사영 직선 위의 사상으로 확장할 수 있다.[1]

참조

[1]

서적

Abstract algebra

Wiley

2004

[2]

서적

Abstract Algebra

Springer

[3]

서적

Algebra

Springer-Verlag

[4]

간행물

A characterization of inner automorphisms

https://www.ams.org/[...]

American Mathematical Society

[5]

웹사이트

Conjugate Element

http://mathworld.wol[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com