일반언어학 강의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

일반언어학 강의는 페르디낭 드 소쉬르가 제네바 대학교에서 진행한 강의를 그의 제자들이 엮어 1916년에 출간한 책이다. 소쉬르는 강의 후 메모를 폐기하여 직접 저술하지 않았고, 제자 샤를 발리와 알베르 세셰가 학생들의 노트를 바탕으로 소쉬르의 초고 등을 참고하여 편집했다. 이 책은 랑그와 파롤, 기표와 기의, 언어의 가치, 공시태와 통시태 등 소쉬르의 언어학 이론을 담고 있으며, 구조주의에 큰 영향을 미쳤다. 소쉬르는 언어를 사회적 시스템으로 보고, 언어의 자의성, 차이의 관계 등을 강조했다. 비록 편집 과정에서 소쉬르의 의도와 차이가 있다는 비판도 있지만, 이 책은 현대 언어학, 인문학, 사회과학 분야에 중요한 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기호학 책 - 장미의 이름

《장미의 이름》은 14세기 이탈리아 수도원에서 벌어지는 살인 사건을 프란체스코회 수사 윌리엄과 조수 아드소가 조사하며, 장서관의 비밀, 가난론 논쟁, 그리고 지식과 권력의 관계 등 다양한 주제를 탐구하는 추리소설로, 여러 매체로 각색되었다. - 후학이 재편집한 저서 - 도덕경

《도덕경》은 노자가 지은 도가 사상의 핵심 경전으로, 도(道)와 덕(德)을 중심으로 무위자연(無爲自然)을 강조하며 유가 사상에 대한 비판적 관점을 제시하고 후대 사상에 큰 영향을 미쳤으며, 다양한 판본과 해석을 통해 동서양에서 현대 사회의 지혜를 담은 문헌으로 평가받는다. - 후학이 재편집한 저서 - 논어

《논어》는 공자의 제자들이 스승의 가르침과 행적을 기록하여 편찬한 책으로, 인(仁)을 중심으로 도덕적 자기 수양을 통해 이상 사회를 추구하는 내용을 담고 있으며 동아시아에 큰 영향을 미쳤다.

2. 출간 경위

페르디낭 드 소쉬르는 1907년부터 1911년까지 제네바 대학교에서 세 차례에 걸쳐 일반언어학 강의를 진행했다. 1894년 1월, 소쉬르는 메예에게 보내는 편지에서 일반 언어학에 관한 책을 쓰겠다는 계획을 밝혔지만, 집필의 어려움으로 인해 1893년부터 1894년 사이에 6페이지 분량의 초고만 작성했을 뿐, 실제로 책을 완성하지는 못했다.[1]

강의가 끝난 후, 소쉬르의 제자 샤를 발리(바이이)와 알베르 세슈에(세슈아예)는 소쉬르의 강의를 책으로 묶어 출판하기로 결정했다. 그러나 두 사람은 세 번의 강의에 모두 참석하지 못했고, 소쉬르의 강의가 정연하게 언어학을 논하는 것이 아니었기에, 학생들의 강의 노트와 소쉬르의 초고(1894년 전후의 것) 등을 바탕으로 편집을 거쳐 1916년에 『일반언어학 강의』를 출간했다.[2] 소쉬르는 강의가 끝날 때마다 준비한 메모를 찢어 버렸기 때문에, 발리와 세슈에는 주로 제3회 강의를 중심으로 책을 구성했다.

『일반언어학 강의』는 소쉬르의 강의 내용을 완벽하게 반영하지 못하고 편집자들의 해석이 들어갔다는 비판도 있지만, 서구 사상사와 인문학에 큰 영향을 미쳤으며, 현대 언어학의 기초가 되었다.[3]

2. 1. 1차 강의 (1907년)

페르디낭 드 소쉬르는 1907년 1월에 시작된 1차 강의에서 기존 언어학 용어를 신중하게 사용하면서, '기호'나 '가치' 등 공시 언어학과 관련된 용어는 가능한 한 피했다. 그는 통시 언어학에 관한 설명으로 강의를 시작했지만, 시간 부족으로 정태 언어학 강의는 포기했다. 주로 인도유럽어족의 역사와 비교 문법의 일반적인 문제들을 비판적으로 검토하고, 역사비교언어학적 주제(음성변화, 유추, 재구, 비교방법 등)를 다루었다.1907년 1월 16일부터 7월 3일까지 진행된 제1회 강의는 제네바 대학교가 1906년 12월 8일 일반 언어학 강좌에 소쉬르를 임명한 후 짧은 준비 시간을 거쳐 이루어졌다. 참석자는 6명이었다. 강의 내용은 리드랑주의 노트와 카이유의 속기록에서 확인할 수 있다.

강의는 크게 "서론"과 "제1부" 진화 언어학으로 구성되었다. "서론"에서는 먼저 기존의 언어학에서 소쉬르가 언어학이 아니라고 생각하는 부분을 제외하고, 언어에는 "정태적인 측면"과 "진화적인 측면"이 있다고 설명했다. 소쉬르는 "진화적인 측면"을 파악하는 데 기술 습득이 필요 없기 때문에 이 부분의 연구에서 언어학 설명을 하는 것이 좋다고 판단하여 "제1부" 진화 언어학으로 넘어갔다.

"제1부" 진화 언어학은 "음운 변화", "유추적 변화", "인구어족의 내적, 외적 역사의 개관", "재구 방법과 그 가치"의 4개 부분으로 구성되었으며, 이 중 "유추적 변화"가 제1회 강의의 핵심 주제였다.

2. 2. 2차 강의 (1908-1909년)

1908년부터 1909년까지 진행된 2차 강의는 소쉬르가 자신의 언어학 이론을 재해석하고 방법론을 모색하는 단계였다. 이 강의의 서론은 소쉬르 언어학에 대한 일관성 있는 해설을 제시하고 있다.[6]2차 강의는 리들링제(Riedlinger)의 필사 원고 426쪽 중 343쪽에 해당하며, 주로 인도유럽어학을 주제로 다루었다. 하지만 일반 언어학적 주제로서 공시 언어학과 통시 언어학, 인도유럽어학과 일반 언어학의 문제도 함께 논의되었다. 소쉬르는 인도유럽어학자들이 제기한 문제들과 그 해결 방법을 인식하는 것을 '언어학에 대한 철학적 강의를 위한 준비'로 보았다.[6]

두 번째 강의는 1908년 11월 첫째 주부터 1909년 6월 24일까지 진행되었으며, 11명이 출석했고 그중 5명의 기록이 남아 있다.[6]

2. 3. 3차 강의 (1910-1911년)

1910∼1911년의 3차 강의는 새로운 패러다임을 구축하여 소개한 강의로서 소쉬르의 사고를 가장 충실하게 보여주는 강의이며, ≪일반언어학 강의≫에 없는 내용들이 많이 수록되어 있다. 언어(langue)에 대한 가장 중요한 이론적 성찰을 자세히 논의하고, 기호, 단위, 가치, 자의성, 정태언어학 등의 일반 공시언어학적 성찰이 주류를 이룬다. 특히 언어철학적인 인식론을 이 강의에서 잘 보여주고 있다.[7]

소쉬르는 언어학이 진정한 과학이 되려면 언어가 단순한 명명법일 수 없다는 것을 깨달았다. 그렇지 않다면 그것은 단어의 정의 목록을 구성하는 어휘학의 세련된 버전일 뿐이기 때문이다. 따라서 그는 기호가 궁극적으로 그 내부의 음성 패턴과 개념보다는 그 의미와 가능한 사용 범위를 제한하는 시스템 내의 다른 기호에 의해 결정된다고 주장했다. 예를 들어, '양'(sheep)은 프랑스어 'mouton'과 같은 의미를 가지지만, 가치는 다르다. 왜냐하면 'mouton'은 어린 양고기 요리를 의미하는 데에도 사용될 수 있지만, 'sheep'는 'mutton'(양고기)에 의해 제한되기 때문에 사용할 수 없기 때문이다.

따라서 언어는 상호 의존적인 실체의 시스템이다. 그러나 언어는 기호의 사용 범위를 제한할 뿐만 아니라, 고립된 기호는 다른 기호와 구별되지 않으면 절대적으로 무엇이든 또는 아무것도 사용될 수 없기 때문에 의미를 가능하게 하는 것이기도 하다. 예를 들어, 동의어 집합인 'redouter'("두려워하다"), 'craindre'("두려워하다"), 'avoir peur'("무서워하다")는 서로 대조되는 한 그들만의 특정한 의미를 갖는다. 그러나 이 용어 중 두 개가 사라진다면 남아있는 기호가 그들의 역할을 하고, 더 모호해지고, 덜 명확해지며, "특별한 무언가", 즉 부가적인 의미를 잃게 될 것이다. 왜냐하면 그것을 구별할 것이 아무것도 없기 때문이다.

이것은 두 가지 이유로 깨달아야 할 중요한 사실이다. (A) 소쉬르는 기호가 고립되어 존재할 수 없으며, 분석에서 추론되어야 하는 시스템에 의존하며, 고립된 기호로부터 시스템 자체가 구성되는 것이 아니라고 주장할 수 있게 한다. 그리고 (B) 그는 통사론적 및 패러다임적 분석을 통해 문법적 사실을 발견할 수 있었다.

1910년 10월 28일부터 1911년 7월 24일까지 제3회 강의가 진행되었다. 출석자는 12명이었으며, 그 중 4명의 기록이 남아 있다.[8]

2. 4. 강의 이후

≪일반언어학 강의≫는 3차 강의 내용이 충실히 반영되지 못하고 편집자들의 해석이 들어간 부분도 있으나, 서구 사상사와 인문학에 큰 영향을 미쳤고 현대 언어학은 이 패러다임에 기초해 있다.[3]1996년에 <일반언어학에 대한 저서>의 육필 원고가 발견되었고, 이 원고는 일반언어학과 관련된 소쉬르의 다른 원고들과 함께 묶여 출간되었다.[4]

소쉬르의 제자였던 루갈은 바이이와 세슈에가 소쉬르의 강의 노트를 그대로 간행하지 않은 것에 대해 반대했다. 루갈은 『강의』 간행 3년 후인 1919년에, 일반 언어학 강의에 소쉬르 강의의 매력이 결여되어 있으며 강의 노트를 그대로 간행하여 소쉬르의 사상을 충실하게 전달하는 편이 좋았을 것이라고 언급했다.

3. 주요 내용

페르디낭 드 소쉬르는 언어를 랑그와 파롤로 구분하고, 기호의 자의성, 공시태와 통시태 등 핵심 개념을 제시했다.[2]

소쉬르는 인간 언어를 기호(sign)로 파악했다. 언어 기호는 기표(signifier)와 기의(signified)로 구성되며, 기호는 사물 자체가 아니라 사물에 대한 관념을 나타낸다. 기표와 기의는 연결이 임의적(자의적)이며, 이를 기호의 자의성(arbitrary nature of sign)이라고 한다.[2]

소쉬르는 다음 두 가지 기본 원리를 제시했다.

- 기표와 기의의 결합은 자의적이다.

- 기표는 선형적이다. 즉, 시간의 흐름에 따라 연속적이다.

소쉬르는 언어가 개별적인 발화 사실들의 집합에서 잘 정의된, 동질적인 객체로 나타난다고 설명한다. 발화는 부분적으로 개인에게 속하므로 다면적이고 이질적이다. 반면 언어는 자족적인 전체로서, 완전히 사회적이며 개인에 의해 변경될 수 없다. 언어는 어떤 개인에게도 완전하지 않으며, 집단 내에서만 존재한다. 언어는 "아이디어를 표현하는 기호 체계"이며, 언어와 발화의 상호 작용을 통해 개념(기호의 기표) 역시 사회 계약에 기초한다.

소쉬르는 일반 언어학이 의미론, 음운론, 형태론, 어휘론, 문법을 통해 언어 자체를 분석하는 것으로 구성된다고 제안한다. 일반(내부) 언어학은 인류 언어학, 고고학 언어학과 같은 외부 언어학의 관련 학문에 의해 정보를 제공받는다. 언어가 궁극적인 연구 대상이지만, 연구 자료를 제공하는 발화를 통해 연구해야 한다. 실용적인 이유로 언어학자들은 언어의 체계적인 특성을 밝히기 위해 발화를 분석할 때 주로 텍스트를 사용한다.

소쉬르 연구의 초점은 언어적 단위 또는 기호이다.

기호(signe)는 기표(음성 패턴, 소쉬르는 '신호'라고 지칭)와 기의(개념, 소쉬르는 '의미'라고 지칭)로 구성된 "이중 실체"로 묘사된다. 음성 패턴은 물질적인 개념이 '''아니라''' 심리적인 개념이며, 시스템에 속한다. 언어 기호의 두 구성 요소는 분리될 수 없다. 이는 종이의 양면과 같아서, 한 면은 다른 면 없이는 존재할 수 없다.

소쉬르는 언어학의 과제를 설정하며, 일반 언어학을 역사 비교 언어학과 재구성 언어학과 거의 동일시했다. 그는 다음과 같이 주장한다.

- 관찰 가능한 모든 언어의 역사를 기술하고 추적한다. 이는 언어 계통의 역사를 추적하고 각 계통의 모어를 가능한 한 재구성하는 것과 같다.

- 모든 언어에서 영구적이고 보편적으로 작용하는 힘을 결정하고, 모든 구체적인 역사적 현상을 축소할 수 있는 일반적인 법칙을 추론한다.

- 스스로를 규정하고 정의한다.

책의 후반부에서 소쉬르는 불충분한 역사적 데이터와 언어 변화의 예측 불가능성 때문에 재구성 방법의 한계를 보여준다. 그는 언어가 특정 역사적 단계에서 이러한 형식을 갖는 이유를 이해하려면 모든 언어의 발달 과정에서 나타나는 보편성도 밝혀야 한다고 결론 내린다. 소쉬르는 의미와 표현의 역동적인 상호 작용이 언어 변화를 지배한다고 제안한다.

3. 1. 랑그와 파롤

랑그는 언어 사회 구성원들이 공유하는 추상적인 체계이며, 이것이 실제로 발현되는 것이 파롤이다. 즉, 파롤은 각 사람이 실제로 언어생활을 하면서 표현하는 실체이다.파롤에는 억양, 강세, 고저, 장단 등이 모두 포함되며, 단어 선택, 문법 선택, 문장 연결 등도 포함된다. 따라서 파롤은 개인마다, 상황마다 다를 수밖에 없다. 언어는 추상적 체계지만 파롤은 무한히 변주될 수 있다.

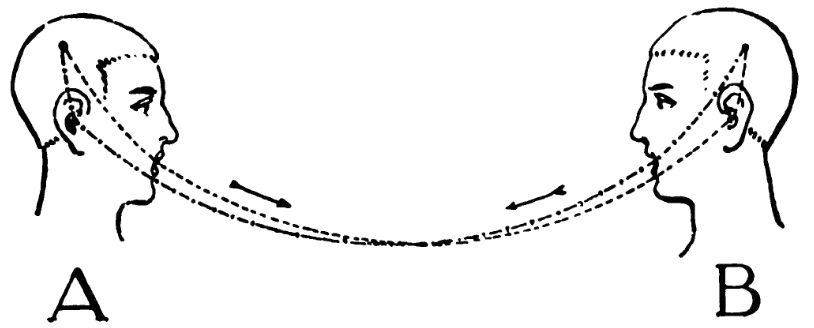

언어와 파롤은 독립적이지 않다. 개인적인 발화가 가능한 것은 그 배경에 언어 시스템이 구축되어 있기 때문이다. 화자와 청자 모두 동일한 언어를 갖고 있지 않다면 의사소통이 불가능하다. 따라서 소쉬르는 과학적인 언어학이 되기 위해서는 공통적인 시스템, 즉 언어를 연구해야 한다고 주장했다. 19세기까지 유행했던 전통문법에서는 문자언어로 기술된 라틴어를 모델로 삼아 각 언어의 문법을 기술했다. 물론 문자언어가 연구하기에는 편리하지만, 음성언어를 배제한 이러한 연구 방식으로는 전반적인 언어의 모습을 제대로 살펴볼 수 없다. 소쉬르는 이러한 측면에서 전통문법을 비판하며, 특히 다양성이 큰 음성언어 쪽을 연구해야 한다고 주장했다.[2]

3. 2. 기표와 기의

언어 기호는 기표(signifier, 음성으로 표현된 모습)와 기의(signified, 기호 안에 담긴 의미)로 구성된다.[2] 예를 들어 '나무'라는 단어의 철자와 namu라는 발음은 기표이고, 나무라는 구체적 대상은 기의이다. 기표와 기의의 연결은 임의적(자의적)이다 (기호의 자의성).[2] 즉, '나무'라는 기표와 그 구체적인 대상인 기의 사이에는 직접적인 연관성이 존재하지 않는다.플라톤 이래 전통문법에서는 단어와 지시 대상 사이에 깊은 관계가 있다고 믿었다. 예를 들어, "땅이 '땅'인 이유는 땅을 때렸더니 '땅, 땅' 소리가 나서 그렇다"는 식이다. 그러나 소쉬르는 언어 기호가 개념과 청각 영상을 결합한다고 보았다.

언어 기호는 불변성과 가변성을 동시에 가진다. 기호는 조상들이 쓰던 것을 이어받았고, 개인이 쉽게 변화시킬 수 없는 약속의 체계라는 점에서 불변성을 갖는다. 한편, 시간의 흐름에 의해 기표와 기의 간의 관계가 바뀌는데, 철자나 발음, 의미가 바뀐다는 점에서 가변성을 갖는다.

3. 3. 언어의 가치

언어의 가치는 ''랑그'' 내의 다른 모든 기호에 의해 결정된다.[1]소쉬르는 언어학이 진정한 과학이 되려면 언어가 단순한 명명법일 수 없다고 생각했다. 그는 기호의 의미와 가능한 사용 범위는 그 내부의 음성 패턴과 개념보다는 시스템 내의 다른 기호에 의해 제한된다고 주장했다. 예를 들어, 영어의 ''sheep''(양)은 프랑스어 ''mouton''과 같은 의미를 가지지만, ''mouton''은 어린 양고기 요리를 의미하는 데에도 사용될 수 있는 반면, ''sheep''은 ''mutton''(양고기)에 의해 제한되기 때문에 그 가치가 다르다.[1]

따라서 언어는 상호 의존적인 실체의 시스템이다. 언어는 기호의 사용 범위를 제한할 뿐만 아니라, 고립된 기호는 다른 기호와 구별되지 않으면 의미를 가질 수 없기 때문에 의미를 가능하게 한다. 예를 들어, 동의어 집합인 ''redouter''("두려워하다"), ''craindre''("두려워하다"), ''avoir peur''("무서워하다")는 서로 대조되는 한 그들만의 특정한 의미를 갖는다. 그러나 이 용어 중 두 개가 사라진다면, 남아있는 기호는 더 모호해지고, 덜 명확해지며, 부가적인 의미를 잃게 된다.[1]

이는 두 가지 이유로 중요하다. (A) 소쉬르는 기호가 고립되어 존재할 수 없으며, 시스템에 의존한다고 주장한다. (B) 그는 통사론적 및 패러다임적 분석을 통해 문법적 사실을 발견할 수 있었다.[1]

언어는 차이의 관계를 통해 작동하며, 기호들을 서로 대립시킨다. 소쉬르는 통사 관계와 패러다임 관계, 두 가지 유형의 관계만 있다고 주장했다. 패러다임 관계는 연상적이며, 기호들을 마음속에서 묶어 세트를 생성한다. 예를 들어, 'sat', 'mat', 'cat', 'bat' 또는 'thought', 'think', 'thinking', 'thinker'가 있다. 세트는 항상 유사성을 포함하지만, 차이는 필수 조건이다. 그렇지 않으면 항목들 중 어느 것도 서로 구별될 수 없으며, 이는 단일 항목이 되어 자체적으로 세트를 구성할 수 없게 된다.[1]

이 두 가지 형태의 관계는 언어학을 음운론, 형태론, 통사론, 의미론으로 확장시킨다. 예를 들어 형태론에서 'cat'와 'cats'라는 기호는 마음속에서 연관되어 'cat'의 단어 형태에 대한 추상적인 패러다임을 생성한다. 이를 통해 영어에서 복수는 단어 끝에 's'를 추가하는 것으로 이루어지는 경우가 많다는 것을 알 수 있다. 마찬가지로 통사론에서 패러다임적 분석과 통사적 분석을 통해 문장을 구성하는 문법 규칙을 발견할 수 있다. 'je dois' ("나는 ~해야 한다")와 'dois je?' ("내가 ~해야 하나요?")의 의미는 어순 때문에 완전히 다르며, 프랑스어에서 질문을 하려면 어순을 바꾸기만 하면 된다는 것을 알 수 있다. 언어의 세 번째 가치는 사회적 계약, 즉 두 인간 사이의 도구로서 문화에서 허용되는 사용에서 비롯된다.[1]

3. 4. 공시태와 통시태

소쉬르는 언어를 공시태적으로 고찰하는 것, 즉 "특정 시점에서의 완전한 체계로서" 언어를 연구하는 것을 ''AB'' 축이라고 불렀다. 반대로, 통시적 분석은 언어를 "그 역사적 발달 과정에서" (''CD'' 축) 고찰한다. 소쉬르는 당시 언어학 연구가 ''CD'' 축에만 집중되었던 것과 달리, ''AB'' 축에도 관심을 가져야 한다고 주장했다. 왜냐하면 언어는 "그 용어들의 순간적인 배열 외에는 아무것도 결정짓지 않는 순수한 가치의 체계"이기 때문이다.[3]소쉬르는 체스 비유를 통해 이를 설명했다. 체스 게임은 통시적으로 (규칙이 시간에 따라 어떻게 변하는지) 또는 공시적으로 (현재 규칙) 연구할 수 있다. 소쉬르는 게임 도중에 참여하는 사람은 현재 체스판의 말 배치와 다음 차례 선수에 대한 정보만 알면 충분하며, 말들이 어떻게 이러한 배치를 가지게 되었는지에 대한 정보는 필요하지 않다고 설명한다.[3]

3. 5. 지리 언어학

소쉬르는 언어의 지리적 연구는 내적 언어학이 아닌 외적 언어학을 다룬다고 보았다.[5] 지리 언어학은 주로 언어적 다양성을 다루는데, 관계의 다양성과 절대적 다양성이 있다. 관계의 다양성은 관련성이 있는 언어에 적용되고, 절대적 다양성은 관계가 없는 언어 간의 비교에 적용된다.소쉬르는 시간이 언어적 다양성의 주요 원인이라고 보았다. 그는 한 섬에서 다른 섬으로 이주하는 가상의 식민지 인구를 예로 들어, 처음에는 지리적 단절에도 불구하고 언어 차이가 없지만, 시간이 지나면서 언어가 변화하고 방언이 발생한다고 설명했다.

소쉬르의 차별화 모델은 두 가지 기본 원칙을 따른다. (1) 언어적 진화는 연속적인 변화를 통해 발생한다. (2) 이러한 변화는 특정 지역에 속한다. 따라서 방언은 자연적인 경계를 갖지 않으며, "혁신의 파도"로 정의된다. 즉, 혁신 집합이 수렴하고 겹치는 지역이다.

언어적 파도는 자국주의와 교류라는 두 가지 힘의 영향을 받는다. 자국주의는 언어 전통을 보존하는 경향이고, 교류는 서로 다른 지역 사람들 간의 소통으로 언어 간의 타협과 표준화를 유도한다. 교류는 언어의 통일을 가져올 수 있다.

소쉬르는 단일 언어 모델에서 언어적 다양성을 설명한 후, 두 개의 분리된 지역에서 발전하는 언어로 방향을 전환했다. 분리된 발전의 경우, 처음에는 공통점이 존재할 수 있지만, 새로운 특징은 서로 전파되지 않는다. 반면, 접촉하는 언어는 공통점과 차이점이 지속적으로 전파되어 공통 특징을 발달시키게 된다.

4. 언어학에 대한 관점

소쉬르는 자신의 구조언어학 이전의 언어학을 다음 세 단계로 구분했다.

1. 그리스 시대부터 이어진 문법 연구

2. 18세기 프리드리히 볼프의 영향이 짙은 문헌학(philologie)

3. 19세기 초 프란츠 보프의 영향하에 있었던 비교문법(언어유형론)

그리고 언어활동은 언어와 발화로 나뉘며, 언어는 또 공시태와 통시태로 나뉜다고 보았다.[2]

5. 구조주의에 끼친 영향

페르디낭 드 소쉬르는 언어학뿐만 아니라 인문사회과학, 나아가 20세기 유럽 사상사에 큰 영향을 미친 구조주의의 창시자로 평가받는다. 마르크스, 프로이트와 함께 새로운 시대의 과학 패러다임을 추구했다.[1] 구조주의 학파들은 소쉬르의 이론과 인식론, 철학적 성찰을 수용하여 각 학문 분야의 체계를 재구성하고 발전시켰다. 소쉬르의 구조적 인식은 과학의 제반 영역에서 숨겨진 원리와 법칙을 발견하려는 인식과 과학적 절차를 제시했다. 언어학, 인류학, 문학, 철학, 정신분석학, 해석학, 기호학, 사회학 등의 학문 발전에 기여했다.[1]

소쉬르의 사상과 이론은 젊은 시절 발표한 ≪인도유럽어 원시 모음체계에 관한 논고≫에서 이미 방법론적 틀과 타당성을 갖추고 있었다.[1]

프랑스에서 소쉬르의 영향은 언어학뿐만 아니라 다양한 분야에 걸쳐 나타났다.[10] 소쉬르의 제자이자 친구였던 앙투안 메예는 소쉬르의 인도유럽어학자로서의 면모에는 심취했지만, ⟪일반언어학 강의⟫에 대해서는 소극적인 평가를 내렸다. 반면 메예의 제자인 에밀 벤베니스트는 인도유럽어학을 언어철학까지 발전시켰는데, 그 과정에는 ⟪강의⟫가 큰 영향을 미쳤다. 앙드레 마르티네는 ⟪강의⟫를 정밀하게 발전시킨 점에서 높게 평가받는다.[10]

6. 한국에서의 영향 및 평가

Cours de linguistique générale프랑스어는 한국에서 1922년 진보 격에 의해 처음 소개되었고, 1928년 고바야시 히데오가 「언어학 원론」이라는 제목으로 번역하여 출간했다.[11] 이는 세계 최초의 『강의』 번역이었다.

1960년대 후반부터 언어학뿐만 아니라 넓은 분야에서 소쉬르의 사상이 논의되기 시작했다. 한국의 진보 진영에서는 소쉬르의 구조주의 이론을 사회 현상 분석과 비판에 적극적으로 활용했다. 특히 사회 불평등, 권력 관계, 이데올로기 비판 등에 소쉬르의 기호학적 분석 방법을 적용하여 사회 구조의 모순을 드러내고자 했다. 보수 진영에서는 소쉬르의 이론이 지나치게 추상적이고 현실과 동떨어져 있으며, 사회의 다양성과 개인의 자유를 간과한다는 비판을 제기하기도 했다.

6. 1. 초기 수용

1922년 진보 격이 『강의』를 처음 소개했고, 1928년 고바야시 히데오가 「언어학 원론」이라는 제목으로 번역하여 출간했다.[11] 이는 세계 최초의 『강의』 번역이었다. 당시 일본 언어학계는 연구 지침을 찾고 있었고, 고바야시의 번역본은 빠르게 보급되었다. 이는 언어학뿐만 아니라 다른 분야에서 일본의 소쉬르 이해에도 큰 영향을 미쳤다.6. 2. 도키에다 논쟁

도키에다 모토키가 저서 《국어학 원론》에서 소쉬르의 언어 인식을 비판하면서, 1940년대부터 1960년대까지 도키에다 논쟁이 벌어졌다. 고바야시 히데오의 번역본만을 참조하여 문헌학적 검증 없이 논쟁이 이루어진 경우도 있어, 현재 시점에서 무의미한 논점도 많지만, 소쉬르 연구의 단서가 되는 점도 있다.[11]6. 3. 1960년대 이후

1960년대 후반부터 언어학뿐만 아니라 넓은 분야에서 소쉬르의 사상이 논의되기 시작했다. 강의 노트나 소쉬르가 남긴 초고를 직접 참조한 해외의 소쉬르 연구가 일본에도 많이 소개되었고, 일본 학계에서도 소쉬르의 원전에 해당하는 연구자들이 나타나기 시작했다.[11] 한국의 진보 진영에서는 소쉬르의 구조주의 이론을 사회 현상 분석과 비판에 적극적으로 활용했다. 특히 사회 불평등, 권력 관계, 이데올로기 비판 등에 소쉬르의 기호학적 분석 방법을 적용하여 사회 구조의 모순을 드러내고자 했다. 보수 진영에서는 소쉬르의 이론이 지나치게 추상적이고 현실과 동떨어져 있으며, 사회의 다양성과 개인의 자유를 간과한다는 비판을 제기하기도 했다.7. 비판

소쉬르의 이론은 지나치게 형식주의적이며, 언어의 사회적, 역사적 맥락을 충분히 고려하지 않는다는 비판이 있다. 언어의 의미가 체계 내에서만 결정된다는 주장은 언어와 현실 세계의 관계를 간과한다는 지적도 있다. 발화(parole)보다 랑그(langue)를 우선시하는 관점은 언어 사용의 역동성과 창조성을 설명하기 어렵다는 비판이 있다.[9] 특히, 스위스 독일어권에서는 소쉬르의 공시태와 통시태 구분에 대한 비판이 제기되기도 했다. 발트부르크는 통시적인 연구와 공시적인 연구는 양립할 수 없다는 소쉬르의 주장을 환상이라고 하며, 이 둘을 통일하여 다루어야 한다고 주장했다.

1931년에 롬멜이 『일반언어학 강의』를 독일어로 번역하면서 독일에서도 반응이 있었지만, 대부분은 가혹한 비판이었다.

8. 서지 정보

- Cours de linguistique générale|일반언어학 강의프랑스어 (김현권·최용호 옮김, 인간사랑, 2007)

- Cours de linguistique générale|일반언어학 강의프랑스어 (오원교 옮김, 형설출판사, 1973)

- Cours de linguistique générale|일반언어학 강의프랑스어 (최승언 옮김, 민음사, 1990)

- Cours de linguistique générale|일반언어학 강의프랑스어 (김현권 역, 지식을만드는지식, 2008)

- Course in General Linguistics|일반언어학 강의영어 (\웨이드 바스킨 번역, 1959)

- Course in General Linguistics|일반언어학 강의영어 (\로이 해리스 번역, 1983)

참조

[1]

서적

Language, Saussure and Wittgenstein

Routledge

[2]

서적

Oxford Dictionary of Philosophy

Oxford University Press

[3]

서적

Mind Of The Nation Völkerpsychologie in Germany, 1851-1955

Berghahn

[4]

서적

Social Theory: Central Issues in Sociology

Sage

[5]

문서

This section of the article references the Roy Harris translation of the book.

[6]

문서

リードランジュ、ゴーティエ、ブーシャルディ、コンスタンタン、パトワ。

[7]

문서

10月29日とも。

[8]

문서

コンスタンタン、デガリエ、ジョゼフ、セシュエ夫人。

[9]

문서

Par Peter Wunderli。[[アルベール・セシュエ]]には、ウンデルリはセシュエをソシュールの師としていると書いてあるが、出典がないので不明。富盛(1985)には"Saussure als Schüler Sechehayes?" In Memoriam Friedrich Diez (1976, Amsterdam)が参考に挙げられているので、読める人がいれば検証求む。

[10]

문서

ソシュールは1880年から1891年にかけて、パリの高等研究院で教えている。

[11]

문서

1972年に「一般言語学講義」に改題の上再出版。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com