논어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

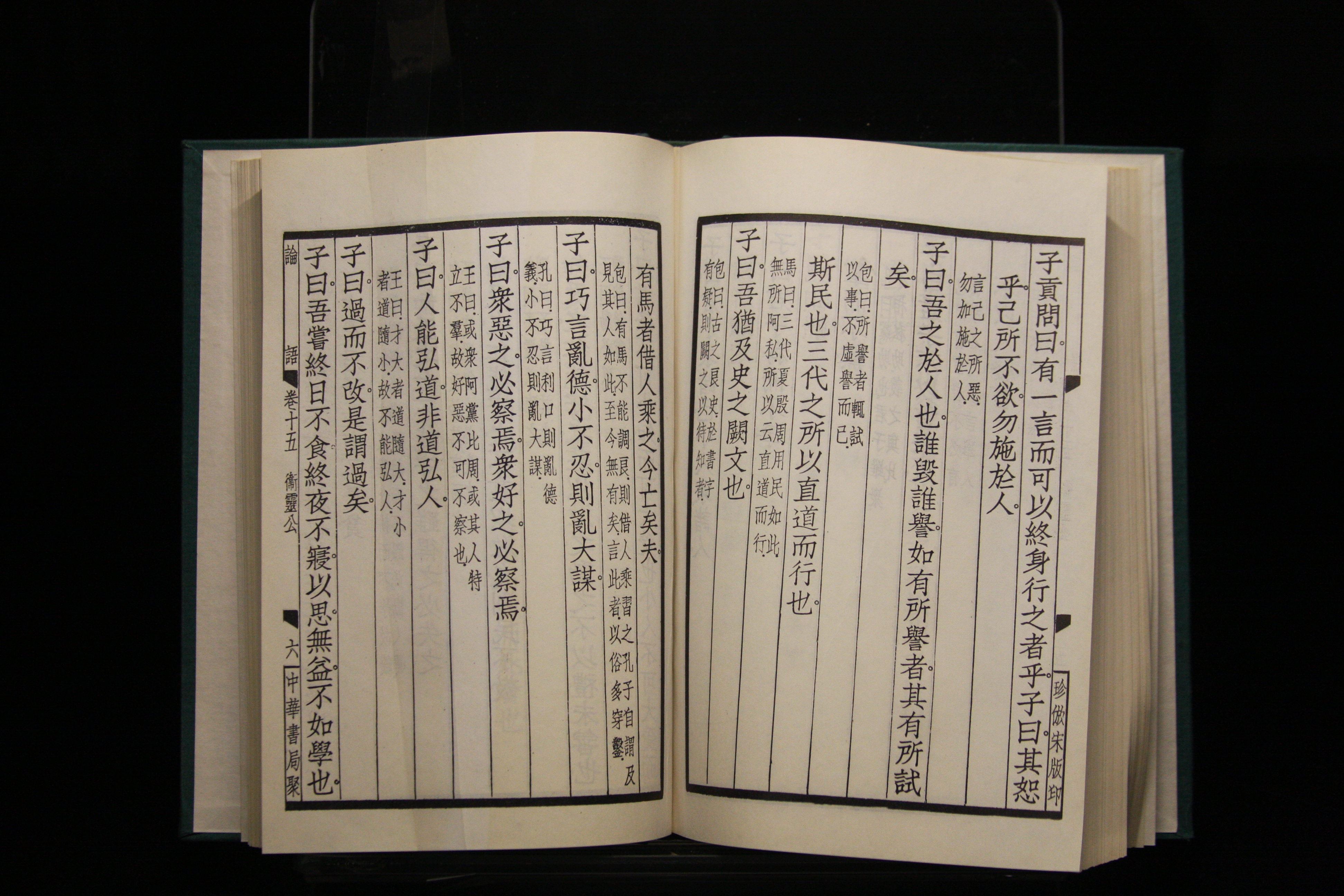

《논어》는 공자의 삶과 사상을 담은 책으로, 그의 제자들이 스승의 가르침과 행적을 기록하여 편찬되었다. 전한 시대에 처음 《논어》라는 이름으로 불렸으며, 후한 시대에 현재와 같은 형태로 정리되었다. 한국에는 삼국시대에 전해진 것으로 추정된다. 《논어》는 총 20편으로 구성되어 있으며, 각 편은 내용의 첫 두 글자를 따서 이름 붙여졌다. 주요 사상은 인(仁)으로, 인간다움과 사랑을 의미하며, 도덕적 자기 수양을 통해 이상 사회를 이루고자 하는 내용을 담고 있다. 《논어》는 동아시아에 큰 영향을 미쳤으며, 현대 사회 문제 해결에도 시사하는 바가 크다.

더 읽어볼만한 페이지

- 후학이 재편집한 저서 - 도덕경

《도덕경》은 노자가 지은 도가 사상의 핵심 경전으로, 도(道)와 덕(德)을 중심으로 무위자연(無爲自然)을 강조하며 유가 사상에 대한 비판적 관점을 제시하고 후대 사상에 큰 영향을 미쳤으며, 다양한 판본과 해석을 통해 동서양에서 현대 사회의 지혜를 담은 문헌으로 평가받는다. - 후학이 재편집한 저서 - 일반언어학 강의

일반언어학 강의는 소쉬르의 제자들이 그의 강의 노트를 바탕으로 편집하여 출간한 책으로, 랑그와 빠롤, 기표와 기의, 공시태와 통시태 등의 개념을 제시하며 현대 언어학의 기초를 다지고 구조주의 사상에 큰 영향을 미쳤으나, 내용 정확성에 대한 비판도 있다. - 사서오경 - 중용

《중용》은 유교 경전으로, 자사의 저작으로 여겨지며, 중용, 중화, 성을 통해 자기 완성을 위한 지침을 제시하고, 균형과 조화를 추구한다. - 사서오경 - 대학 (책)

《대학》은 유가의 핵심 경전으로, 자기 수양을 통해 개인의 완성을 이루고 사회 질서를 확립하는 과정을 제시하며 수기치인 사상을 바탕으로 삼강령과 팔조목을 제시하는 책이다. - 십삼경 - 춘추좌씨전

《춘추좌씨전》은 춘추 시대 노나라의 역사를 기록한 책으로, 춘추 시대의 사건들을 노나라의 관점에서 서술하며, 문학적 가치 또한 높이 평가받는다. - 십삼경 - 시경

《시경》은 중국에서 가장 오래된 시가집으로, 305편의 시가를 국풍, 아, 송의 세 부분으로 나누어 수록하고 있으며, 유교 경전으로서 동아시아 문화에 큰 영향을 미쳤다.

2. 역사

《논어》는 공자의 삶과 행동, 사상을 이해하기 위해 가장 널리 읽혀온 책이다. 정확한 저자와 시기는 정설이 없으나, 공자 사후 그의 제자들이 스승의 말씀과 행적을 기록하고 자신들의 이야기를 덧붙여 만들었을 것으로 추정된다. 공자 사후 제자들은 교육에 종사하며 스승의 말씀을 죽간 등에 기록해 가르쳤고, 이것들이 나중에 모여 편찬되었을 것이다. 최종 정리는 공자의 가장 어린 제자였던 증삼의 제자들이 했을 것이라는 견해가 유력하다. 《논어》가 《좌전》보다 앞서 성립되었다는 연구 결과도 있다.

《논어》는 전한 시대에 처음 출현했으며, 초기에는 '전(傳)', '기(記)', '논(論)', '어(語)' 등으로 불렸다. 지역에 따라 다른 판본이 전해졌으며, '논어'라는 명칭은 전한의 6대 경제(BC 188 - BC 157 - BC 141) ~ 7대 무제(BC 156 - BC 141 - BC 87) 기간에 정착되었고, 후한에 이르러 현재와 같은 형태로 정리되었다.

한국에는 삼국시대에 전해진 것으로 추정되며, 3-4세기 경 한성백제시대 목간에 《논어》의 5편 공야장(公冶長) 편의 주요 내용이 기록되어 남아있다.

《논어》는 한 시기에 편찬된 것이 아니라, 여러 차례에 걸쳐 지어졌다고 보인다. 공자 사후에 중궁, 자유, 자하 등이, 증자 사후에 유자, 민자 등이 내용을 추가했으며, 전국시대 맹자 시기 또는 맹자 사후에 누군가 내용을 보충했다는 것이 정설이다. 이는 관중에 대한 평가가 상론의 팔일과 하론의 헌문에서 다르게 나타나는 점, 노나라와 제나라의 평가가 통합된 점에서 추측할 수 있다.

2. 1. 기원과 초기 발전

《논어》는 공자 사후 그의 제자들과 후학들에 의해 편찬된 것으로 알려져 있다. 정확한 편찬 시기와 저자는 불분명하지만, 전국시대에 걸쳐 여러 판본이 존재하다가 전한 시대에 현재와 유사한 형태로 정리되었다.[1] 초기에는 '전(傳)', '기(記)', '논(論)', '어(語)' 등으로 불리다가 전한 경제(BC 188 - BC 157 - BC 141) ~ 무제(BC 156 - BC 141 - BC 87) 시기에 '논어'라는 명칭이 정착되었고,[1] 후한에 이르러 현재와 같은 형태로 정리되었다고 한다.반고는 《한서》에서 《논어》가 공자의 제자들이 스승과 나눈 대화를 개별적으로 기록한 것으로 시작되었으며, 공자가 기원전 479년에 사망한 후 제자들이 수집하여 공동으로 편집했다고 기록했다. 여기서 《논》은 '논하다' 또는 '논쟁하다'를 의미하고,[1] 《어》는 '말' 또는 '어록'을 의미한다.[1] 論語|논어중국어는 '편집된 대화', 또는 '선집된 어록'을 의미할 수 있다.[1]

《논어》의 명칭과 기원에 대해서는 여러 가지 설이 있지만, 정설은 없다. 가장 오래된 설은 반고의 《한서》 예문지에 보이는 설이다.[30] 論|론중국어 자의 해석에 대해서는, 황간의 《논어의소》에서 "륜" 자의 의미로 보는 설, "론"의 의미로 보는 반고의 설, 론·륜에 차이가 없다는 세 가지 설을 소개하고 있다.[30]

일반적으로, 《한서》 예문지에 기재된 것처럼 공자의 문인들이 공자 사후에 모여 편찬했다고 여겨지지만, 이 문인들이 누구인지에 대해서는 다양한 이설이 있다.[30] 비교적 오래된 설에는 제자 자하 등 64명이 편찬했다는 설(《문선》 이선 주에 인용된 《논어참》), 염옹, 자유, 자하 등이 편찬했다는 설(《경전석문》에 인용된 정현의 설), 70명의 제자가 편찬했다는 설(《논어의소》) 등이 있다.[30]

당대 학자 유종원은 《논어》에 공자의 제자 증삼의 죽음이 묘사되어 있는 것으로부터, 《논어》는 증삼의 제자가 편찬한 것이라고 생각했다.[30] 북송의 정이는, 공자의 제자인 유약과 증삼이 《논어》에서 "자"의 존칭으로 불리는 것으로부터, 이 두 사람의 문인이 편찬했다고 생각했다.[31]

한국에는 삼국시대에 전해진 것으로 추정되며, 3-4세기 경 한성백제시대 목간에 《논어》 5편 공야장(公冶長) 편의 주요 내용이 기록되어 남아있다.

2. 2. 판본과 주석

《논어》는 전한 시대에 처음 출현한 것으로 알려져 있으며, 초기에는 전(傳), 기(記), 논(論), 어(語) 등으로 불렸다. 지역에 따라 다른 판본이 전해졌는데, 《논어》라는 이름으로 불리게 된 것은 전한 경제(BC 188 - BC 157 - BC 141) ~ 전한 무제(BC 156 - BC 141 - BC 87) 기간으로 추정되며, 후한 시대에 현재와 같은 형태로 정리되었다.[30]한나라 무제 때에는 세 종류의 《논어》 판본이 있었다.[31]

현재 전해지는 《논어》는 총 20편으로 구성되어 있으며, 각 편의 제목은 내용의 첫 두 글자를 따서 지어졌다. 예를 들어, 학이(學而)편은 "배우고 때때로 그것을 익힌다"라는 구절로 시작한다.[34][35]

전한의 장우는 '노론'과 '제론'을 교정하여 《장후론》을 만들었고, 후한의 포함, 주씨가 이에 대한 주석을 달았다.[31][32] 그 후, 정현이 '노론'을 중심으로 '제론', '고론'을 통합하여 《논어》 주석서를 만들었다.[31][32]

삼국 시대에는 진군, 왕숙, 주생렬 등 많은 학자들이 《논어》 주석을 만들었는데, 하안 등이 이를 집대성하여 《논어집해》를 편찬했다. 이는 현재까지 완전한 형태로 전해지는 가장 오래된 주석이다.[31]

주희는 《논어집주》에서 이전 학자들의 주석과 자신의 해석을 함께 담았다. 그는 다른 사서의 이론을 사용하여 《논어》를 해석하고, 유교 경전의 통일성을 보여주려 했다.[33]

조선의 정약용은 《논어고금주》에서 고주(古注, 하안의 논어집해)와 신주(新注, 주희의 논어집주)의 장점을 취하고, 당시 조선에서 가치를 인정받지 못하던 오규 소라이, 이토 진사이 등 일본 유학자들의 주석까지 참고하여 독자적인 해석을 제시하였다.

3. 구성

내용, 문체, 호칭 등의 차이를 기준으로 앞의 10편을 상론(上論), 뒤의 10편을 하론(下論)으로 구분하기도 한다. 상론은 문장이 간결하고 글자 수가 적은 반면, 하론은 문장이 길고 글자 수가 많다. 또한 상론의 마지막 편인 향당(鄕黨)은 공자의 일상생활을 담고 있어 하론의 사실성에 대한 의문이 제기되기도 한다.[34][35]

《논어》는 매우 간결하게 쓰여져 있어 유학의 입문서로 널리 보급되었으나, 명확한 의미를 정하기 어려워 다양한 해석이 존재한다.[34][35] 총 482장, 600여 문장으로 이루어져 있다.

3. 1. 각 편의 주요 내용 (표)

4. 주요 사상

인(仁)은 《논어》의 핵심 사상으로, 인간다움, 사랑, 어짊 등으로 번역될 수 있다. 중도진보적 관점에서 인은 사회 구성원 간의 연대와 책임 의식을 강조하는 개념으로 해석될 수 있다. 공자는 법(法)이나 제도(制度)보다 사람(人)을 중시하여, 인(仁)을 실천하는 지도자인 군자(君子)를 통해 도덕적 이상 사회를 이루고자 했다. 군자는 도(道)를 추구하고 예(禮)로 자신을 절제하며, 악(樂, 음악)으로 조화를 추구하고, 학문(學)을 통해 훌륭한 인격을 갖추어 정치(政治)를 통해 백성을 안정시키고 도덕을 실현하는 존재이다.[9]

공자는 사람들이 자신을 다른 사람의 입장에 놓고 상상하고 투영하는 능력이 도덕적 자기 함양을 추구하는 데 중요한 자질이라고 가르쳤다. 공자는 효(孝)를 실천하는 것을 ''인''을 함양하는 가장 단순하고 기본적인 방법으로 여겼다.

공자는 자기 절제를 배운 사람들이 ''인''을 가장 잘 함양할 수 있다고 믿었으며, 자기 절제는 타인에 대한 존경과 사회에서의 책임 있는 역할을 보여주는 ''예''를 실천함으로써 배울 수 있다고 믿었다. 공자는 ''예''에 대한 이해가 말과 행동에 영향을 미쳐야 한다고 말했다. 그는 자신을 ''예''에 따르게 하는 것은 욕망을 억누르는 것이 아니라 가족과 공동체의 필요에 맞게 조화시키는 것을 배우는 것을 의미한다고 믿었다.

공자와 그의 추종자들은 ''예''의 공적인 함양이 잘 정돈된 사회의 기초라고 가르쳤다. 공자는 제자들에게 ''예''의 중요한 측면은 사람들 사이에 존재하는 사회적 차이를 관찰하는 것이라고 가르쳤다. 유교 철학에서 이러한 "오륜"에는 군신, 부자, 부부, 장유, 붕우 관계가 포함된다.

''인''과 ''예''는 ''논어''에서 특별한 관계를 갖는다. ''예''는 가족 및 가까운 공동체와의 관계를 관리하는 반면, ''인''은 광범위하게 실천되며 모든 사람과의 상호 작용에 영향을 미친다. 공자는 윤리적 자기 함양이 악한 통치자에 대한 무조건적인 충성을 의미한다고 믿지 않았다. 그는 ''인''과 ''예''의 요구가 통치자가 백성을 억압할 수 있다는 것을 의미한다고 주장했다. "삼군의 장수를 빼앗을 수 있지만, 가장 미천한 농부의 의견을 빼앗을 수는 없다". 공자는 도덕적으로 잘 함양된 개인은 다른 사람을 사랑하는 헌신을 기꺼이 죽을 가치가 있는 사명으로 여길 것이라고 말했다.

《논어》는 효(孝), 충(忠), 의(義) 등 유교적 가치를 강조하며, 이는 사회적 관계 속에서 개인의 역할과 책임을 규정하는 중요한 덕목으로 작용한다.

5. 영향

『일본국견재서목록』의 「효경가」, 「'''논어'''가」의 페이지.]]

《논어》와 그 주석은 중국, 일본, 한국(남한과 북한 모두), 태국, 베트남과 같은 동아시아 및 동남아시아 전역의 수많은 문화적 표현에 영향을 주었다.[15][16] 특히 교육[17] 및 전통적인 동아시아 무술[18][19][20] 분야에 영향을 미쳤다.

3세기 말, 응신 천황 시대에 백제가 초빙한 한인 박사 왕인이 『논어』 10권과 『천자문』 1권을 왜국에 전했다는 기록이 『고사기』에 있다. 그러나 『일본서기』에 나오는 왕인과 『논어』, 『천자문』 등에 대한 역사 구성을 비판적으로 검토하는 문헌학적인 비판이 있으며, 왕인이 『논어』, 『천자문』 등을 가져왔다는 왕인전설과, 게이타이, 긴메이조에 오경박사가 백제에서 교대로 파견되었다는 전승은 사실로 인정하기 어렵다는 지적이 많다.[21][22][23][24]

718년에 편찬이 시작된 『요로 율령』에서는, 교수의 시에 사용해야 할 주석으로 『논어』의 정현주, 하안주가 언급되어 있으며, 이미 대학에서의 교수나 관료 등용 시의 필독서로 여겨졌음을 알 수 있다.

후지와라노 스세요의 『일본국견재서목록』에도 「논어 10권 정현주」, 「논어 10권 하안주」, 「논어의소 황간 찬」 등이 기록되어 있다. 『논어집해』는 쇼헤이 19년(1364년)에 처음으로 목판 출판되어 널리 보급되었다.

에도 시대에는 이토 진사이와 오규 소라이 등에 의해 뛰어난 주석이 만들어져 중국으로 역수입되기도 했다. 요시다 코툰이나 이치노 메이안처럼 『논어』나 『논어집해』의 교감에 의해 업적을 올린 사람도 있었다[25]

가톨릭 포교를 위해 중국을 방문한 예수회 선교사들에 의해 중국 고전 번역이 시도되었다. 1660년 앙드레 페랭이 『대학』과 『논어』를 라틴어로 번역했고, 1662년에 프로스페로 인토르체타가 공자의 전기를 덧붙여 출판했다. 1687년 루이 14세의 인가를 받아 필립 쿠플레가 파리에서 『중국의 철학자 공자』를 간행하여 『맹자』를 제외한 "사서"의 번역이 이루어졌다. 1711년 프랑수아 노엘에 의해 "사서"의 완역이 이루어져 프라하에서 간행되었다. 쿠플레 번역은 명나라 장거정의 해석에 따른 것이며, 노엘 번역은 주희와 장거정의 해석을 모두 받은 것이다.

예수회 선교사를 통해 전해진 고대 중국의 철학은 17세기부터 18세기에 시누아즈리의 일부로 유행했다. 프랑스에서는 볼테르, 디드로, 몽테스키외, 케네와 같은 사상가들이 주목했고, 계몽주의 발전에 기여했다[26]. 독일에서는 크리스티안 볼프가 이신론적 입장에서 기독교가 없어도 도덕이 성립할 수 있는 실례로 공자를 선전했다[27][28].

19세기 헤겔은 공자의 가르침은 철학이 아니라 평범한 통속 도덕에 불과하다고 혹평하며, 도덕이라면 키케로의 『』가 더 낫고, 예수회 선교사의 번역도 원문과 동떨어진 의역이라고 했다[29].

5. 1. 현대적 의의와 재해석

論語|논어중국어의 가르침은 양극화, 불평등, 환경 문제 등 현대 사회의 다양한 문제에 대한 해결책을 모색하는 데 여전히 유효하다고 평가받는다. 論語|논어중국어는 개인의 도덕적 수양과 사회적 책임 의식을 강조하여 현대 시민 사회의 성숙과 발전에 기여할 수 있다는 것이다. 특히, 기후 변화와 같은 전 지구적 위기에 대응하기 위해 論語|논어중국어의 생태학적 관점을 재조명하고, 인간과 자연의 조화로운 관계를 모색할 필요성이 제기되기도 한다.[26][27][28]論語|논어중국어는 짧고 단편적인 구절로 이루어져 있어 독자에게 다양한 상상을 불러일으키며, 그 해석은 독자의 수만큼 존재한다고 할 수 있다. 예를 들어, 자한 편의 "강상의 탄" 구절에 대한 해석은 시대와 학자에 따라 크게 다르다.

- "강상의 탄" 구절에 대한 해석

- 후한 정현: "강물의 흐름처럼 시간이 흘러가, 군주에게 등용되지 못하고 헛되이 늙어가는 자신의 불우함을 탄식한 것"으로 해석. 이는 모든 것은 변하고 사라진다는 슬픔과 덧없음을 표현.

- 주자학: "우주의 운행은 강물의 흐름과 같이 멈추지 않는 것이며, 학문을 하는 자도 항상 자신을 돌아봐야 한다"는 의미로 해석. 이는 강력한 자기 개혁의 정신을 강조.

이처럼 論語|논어중국어의 해석은 시대와 사상에 따라 다양하게 변화해 왔으며, 현대 사회에서도 여전히 다양한 관점에서 재해석되고 있다.

참조

[1]

서적

Understanding the Analects of Confucius: A New Translation of Lunyu with Annotations

https://books.google[...]

State University of New York Press

2017-02-07

[2]

서적

Confucius and Confucianism: The Essentials

https://books.google[...]

Wiley-Blackwell

[3]

서적

The Analects of Confucius

https://hdl.handle.n[...]

Indiana University

[4]

웹사이트

安大簡《仲尼曰》“古之學者自為”小議

http://m.bsm.org.cn/[...]

武漢大學簡帛研究中心

2022-09-09

[5]

뉴스

China Daily

[6]

학술지

Popularization of the Analects of Confucius in Western Han and the Discovery of the ''Qi Lun'': With a Focus on the Bamboo Slips Unearthed from the Haihunhou Tomb

https://muse.jhu.edu[...]

2019

[7]

웹사이트

【顾王乐 徐在国】迄今最早的《论语》文本 ——安大简《仲尼曰》的价值和意义

https://www.rujiazg.[...]

2022-12-14

[8]

웹사이트

劉信芳:安大簡《仲尼之耑訴》釋讀(五~八)

http://www.fdgwz.org[...]

复旦大学出土文献与古文字研究中心

2022-09-27

[9]

웹사이트

Explanation on the Mean (中說)

https://zh.wikisourc[...]

[10]

서적

Readings from the Lu-Wang school of Neo-Confucianism

Hackett Pub. Co.

2009

[11]

학술지

"Sell it! Sell it!": Recent Translations of Lunyu

2001-12

[12]

서적

The Analects

Zhonghua shuju

[13]

학술지

Why Philosophy Is Not "Extra" in Understanding the Analects

2000

[14]

서적

The Analects of Confucius: A Philosophical Translation

[15]

웹사이트

Confucianism - Analects, Philosophy, Ethics

https://www.britanni[...]

2024-11-11

[16]

웹사이트

Chinese Philosophical Practice toward Self-Cultivation: Integrating Confucian Wisdom into Philosophical Counseling

https://www.mdpi.com

2024-11-11

[17]

웹사이트

Analects of Confucius in Education

https://academic.oup[...]

2024-11-11

[18]

웹사이트

Confucianism in Tokugawa Japan

https://academic.oup[...]

2024-11-11

[19]

학술지

Confucianism and Martial Traditions

[20]

서적

Martial Arts Politics Explained

Amazon Digital Services LLC - KDP

[21]

서적

対外関係史辞典

吉川弘文館

2009-01-01

[22]

서적

日本の自然観の研究 変容と終焉

八坂書房

2006-07-01

[23]

서적

日本と中国の二千年〈上〉―人物・文化交流ものがたり

東邦出版社

1972-01-01

[24]

뉴스

4世紀の日韓関係

http://www.jkcf.or.j[...]

日韓歴史共同研究

2005-06

[25]

서적

中国中古の学術と社会

法藏館

[26]

서적

中国思想のフランス西漸

平凡社東洋文庫

[27]

학술지

自然的宗教論の再考--現代の比較宗教論にとっての意義

http://www.jacp.org/[...]

[28]

서적

宋学の西遷―近代啓蒙への道

人文書院

[29]

학술지

十七世紀西洋人による『論語』理解

https://hdl.handle.n[...]

琉球大学法文学部

[30]

학술지

「定州漢墓竹簡『論語』」試探 (一)

https://doi.org/10.1[...]

[31]

학술지

平壌楽浪地区出土『論語』竹簡の歴史的性格

https://doi.org/10.1[...]

[32]

웹사이트

1800年前に消えた幻の「論語」、海昏侯墓から出土か―中国

https://www.recordch[...]

2016-09-09

[33]

뉴스

最古級の「論語」写本を発見 中国でも消失、古書店から

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞社

2020-09-26

[34]

서적

論語

明治書院

1960-05-25

[35]

서적

四書章句集注

中華書局

[36]

웹사이트

故きを温ねて新しきを知るるとは

https://kotobank.jp/[...]

2022-11-16

[37]

웹사이트

温故知新とは

https://kotobank.jp/[...]

2022-11-16

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com