일직층

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

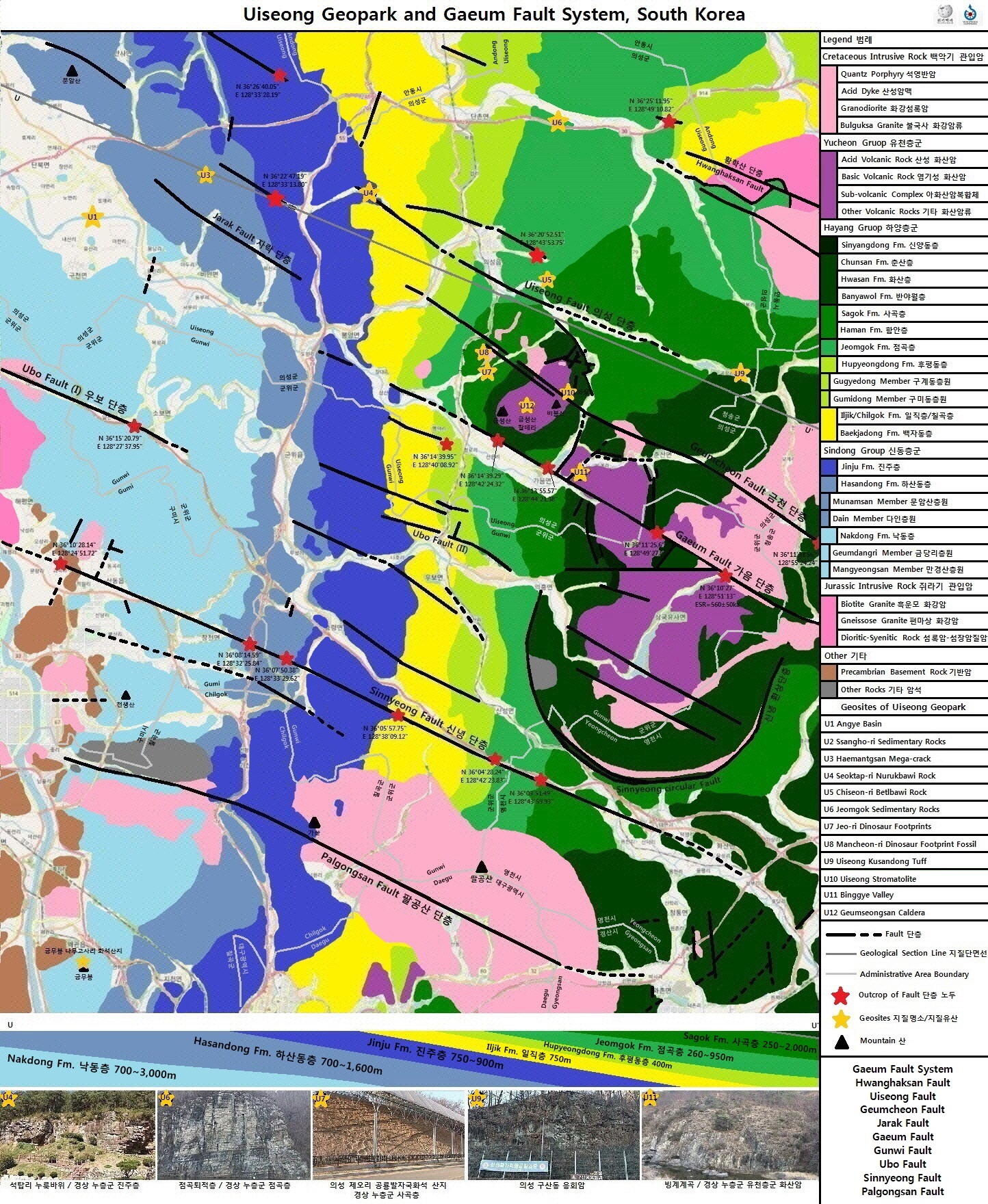

일직층은 주로 안동시, 청송군, 의성군, 군위군 일대에 분포하는 지층이다. 자색 실트스톤과 이암을 특징으로 하며, 역암, 사암, 셰일 등이 협재된다. 안동시 일직면 일대에서는 향사 습곡 구조를 이루며, 안동 단층과 접하는 곳에서는 지층 경사가 급하다. 청송군 백석탄은 일직층 사암으로 구성된 지질 명소로, 다양한 지형 경관을 보여준다. 군위군 일직층에서는 포자화분화석이 발견되어 백악기 시기에 퇴적된 것으로 추정된다. 일직층에서는 다양한 동물 및 식물 화석이 발견되며, 지질 구조 연구에도 중요한 자료를 제공한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이암 지층 - 다대포층

다대포층은 부산 다대포 일대의 백악기 후기 퇴적층으로, 양산-동래단층의 주향이동으로 형성된 분지를 채우며, 적색층과 응회질 사암으로 구성되어 공룡알 화석, 지질 및 퇴적 구조를 보존하고, 부산국가지질공원 지질유산으로 지정되었으나 일부 지역의 접근성 제한과 층서 대비 논쟁이 있다. - 이암 지층 - 고성층

경상남도 고성군 일대에 분포하는 고성층은 붉은색 이암, 사암 등으로 구성되어 있으며, 공룡 발자국, 공룡 알, 거북 알 화석 등 다양한 화석과 고성층과 제4기 지층을 절단하는 단층이 발견된다. - 사암 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 사암 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 셰일 지층 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 셰일 지층 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

2. 지역별 분포 및 특징

일직층은 경상북도 안동시, 의성군, 군위군, 청송군 등 경상 분지 북부 지역에 걸쳐 분포한다. 이 지층은 주로 백악기에 퇴적된 것으로 여겨지며[12], 지역에 따라 암석의 종류(암상), 두께, 발견되는 화석 등에서 차이를 보인다.

일반적으로 하부의 진주층과는 정합 관계를 가지며, 진주층의 암회색 지층이 끝나고 처음 나타나는 자색(붉은색 계열) 지층을 일직층의 시작으로 본다.[5][10] 상부로는 후평동층이 놓인다.

- '''안동시''' 지역에서는 주로 자색 실트스톤과 이암으로 구성되며, 중간에 녹회색 암석이 섞여 있어 진주층과 혼동될 수 있다.[5] 길안면 일대에는 일직층과 비슷한 시기에 형성되었으나 기반암 위에 직접 놓인 백자동층이 분포하기도 한다.[6][3]

- '''의성군''' 지역에서도 자색 실트스톤과 이암이 특징적으로 나타나며, 역암, 사암, 셰일 등 다양한 암석으로 구성된다. 일부 지역에서는 민물조개류 화석(''Viviparus'' sp.)이 발견되었다.[10][3]

- '''청송군''' 안덕면 고와리의 백석탄은 일직층 사암으로 이루어진 대표적인 지형이다. 이곳의 암석 분석 결과, 퇴적물의 기원은 주로 트라이아스기 및 쥐라기의 화성암체로 추정된다.[9]

- '''군위군''' 지역의 일직층은 자색층을 포함하며 상·중·하부로 나뉘기도 한다. 백악기 압트절~알비절 시기를 지시하는 포자화분 화석이 산출되었다.[11][12]

이처럼 일직층은 분포 지역에 따라 다양한 암상과 특징을 보여주며, 이는 퇴적 당시의 환경 차이를 반영하는 것으로 해석된다. 일부 지역에서는 안동 단층과 같은 단층의 영향을 받거나 습곡 구조를 보이기도 한다.[5][7]

2. 1. 안동시

안동시 일대 일직층은 주로 자색 실트스톤과 이암으로 이루어져 있다. 지층의 중간 부분에는 녹회색이나 회색 셰일, 이암 등이 섞여 있어 하부의 진주층과 혼동되기도 한다. 자색층은 역암, 역질 사암, 셰일, 이회암 등으로 구성된다. 역암에 포함된 자갈(역)은 크기가 2cm에서 3cm 정도이고 둥근 편이며, 규암, 편마암, 화강암 등으로 이루어져 있다. 두께 2m에서 3m 정도의 규암은 자색 실트스톤 사이에 끼어 있으며, 대부분 알코스질이고 사층리가 발달하기도 한다. 자색 이암에서는 연흔과 건열이 발견된다. 아래에 놓인 진주층과는 정합적인 관계를 보인다. 일직층의 아래 경계는 진주층의 암회색 지층이 끝나고 처음 나타나는 자색 지층이며, 위 경계는 후평동층 가장 아랫부분의 잡색 역암층 바로 아래이다.안동시에서는 일직면에서 시작하여 남후면 고상리, 상아리, 풍천면 인금리, 병산리, 하회리, 풍산읍 마애리에 걸쳐 분포한다. (의성군 단촌면 장림리에서 이어짐) 이 지역에서 층리는 대체로 서북서-동남동 방향으로 놓여 있다. 일직면 부근에서는 지층이 북서 30~40° 방향으로 놓이고 북동쪽으로 10° 기울어져 있지만, 풍천면 인금리와 광덕리 마늘봉 부근에서는 거의 동-서 방향 또는 북동 60~70° 방향으로 놓이고 북쪽이나 북서쪽으로 10~15° 기울어져 있다. 일직층은 북쪽의 안동 단층과 거의 평행한 축을 가진 향사 습곡 구조를 이루고 있다. 이 향사 구조의 북쪽 날개 부분, 즉 안동 단층과 만나는 곳에서는 지층의 경사가 북동 50~80°로 급해지거나 거의 수직으로 서 있기도 한다.[5]

안동시 길안면 백자리와 고란리, 의성군 옥산면 입암리 일대에는 백자동층이 분포한다. 이 지층은 과거 의성 지질도폭(1977)에서는 일직층과 같은 것으로 여겨졌으나, 천지 지질도폭(1978)에서는 별개의 백자동층으로 명명되었다. 일직층이나 칠곡층이 진주층 위에 쌓인 것과 달리, 백자동층은 경상 분지 형성 이전의 기반암 위에 직접 놓여 있다. 백자동층은 역암, 사암, 셰일 등으로 이루어져 있으며, 암석 종류에 따라 세 부분으로 나뉜다. 가장 아래(하부 기저역암대, 두께 약 300m)는 역암과 역질사암, 중간 부분(중부, 두께 약 250m)은 사암, 역암, 셰일로 구성된다. 중간 부분의 역 크기는 지름 10cm 안팎이며, 흰색의 굵은 사암, 녹회색의 고운 사암, 얇은 층리가 발달한 붉은색 셰일도 나타난다. 가장 윗부분(상부 세립암대, 두께 약 150m)은 아래쪽에 흰색 굵은 사암과 녹회색 사암 및 셰일이 있고, 위쪽에는 석회질 덩어리를 포함한 자색 셰일이 있다. 전체 두께는 약 700m이다. 백자동층은 위에 놓인 후평동층이나 아래의 기반암보다 침식에 약해 주로 골짜기를 이룬다.[6][3]

천지 지질도폭 조사 지역 내 상주영덕고속도로 사일산터널 부근에서는 쥐라기 시대의 청송 화강암과 일직층 역암 사이를 가르는 북서 방향의 안동 단층이 확인되었다. 이 단층은 경상 분지의 경계를 이루는 단층 중 하나이다. 단층면은 북서 53° 방향으로 놓이고 남서쪽으로 68° 기울어져 있다. 단층면의 단층조선(긁힌 자국)을 분석한 결과, 처음에는 위아래 방향으로 단층이 움직이는 정단층 운동(약간의 왼쪽으로 미끄러짐 포함)이 있었고, 이후 왼쪽으로 미끄러지는 힘이 강한 사교 이동 운동이 있었음을 보여준다.[7]

박진아 등의 연구(1997)에서는 의성군부터 안동시 일직면에 걸쳐 분포하는 진주층과 일직층의 사암을 분석하여, 퇴적물의 기원지와 당시 기후 환경을 연구했다. 연구팀은 1996년 여름, 개통 전인 중앙고속도로 (의성군 봉양면 ~ 안동시 일직면 구간)를 따라 노출된 지층을 조사하고 시료를 채취했다. 분석 결과, 진주층과 일직층은 과거 약 3000m 깊이까지 땅속에 묻혔던 것으로 추정된다. 또한 사암의 광물 성분으로 볼 때, 퇴적물은 대륙 지각에서 왔으며, 당시 기후는 건조하거나 약간 습윤했던 것으로 보인다.[8]

2. 2. 청송군

청송군 안덕면 고와리에 위치한 '''백석탄'''은 일직층의 사암으로 이루어져 있으며, 청송 유네스코 세계지질공원의 지질명소 중 하나이다. 이곳에 분포하는 일직층의 사암에서 쇄설성 저어콘을 채취하여 U-Pb 연대 측정을 실시한 결과, 최소 연령은 164 Ma (쥐라기), 최대 연령은 2009 Ma (고원생대)로 넓은 연령 범위를 보였다. 하지만 선캄브리아기 시대의 연령을 나타내는 저어콘은 소수에 불과하며, 대부분의 저어콘은 트라이아스기 및 쥐라기 시대를 가리킨다. 이러한 저어콘의 U-Pb 연령 분포와 암석의 조직 등을 고려할 때, 일직층의 퇴적물은 트라이아스기 및 전기 쥐라기의 관입암체에서 기원했을 가능성이 높은 것으로 분석된다.[9]백석탄에서는 하얀 암반 위로 물이 흐르며 포트홀과 같은 특이한 지형 경관을 관찰할 수 있다.

2. 3. 의성군

의성군 지역의 일직층은 의성 지질도폭(1976)에 따라 조사되었으며, 주로 자색(赭色) 실트스톤 및 이암이 협재되는 것이 특징이다. 이 외에도 역암, 역질사암, 알코스사암, 셰일, 이회암 등이 함께 나타난다. 본 층의 중하부와 중상부에는 녹회색 또는 암회색 셰일이나 이암이 포함되어 있다. 특히 의성읍 지역에서는 중하부에 두께 100m~150m에 달하는 암회색 셰일층이 협재된다.[10]역암은 주로 층의 하부에서 자색 실트스톤 내에 렌즈 형태로 나타나며, 역의 크기는 대체로 2cm~3cm이다. 역의 성분은 대부분 규암 및 화강암질암이며, 간혹 이암 조각이 섞여 있기도 하다. 역질사암은 대체로 조립사암에 해당하지만, 2 mm 이상의 잔자갈을 포함한다. 알코스질사암은 담갈색 또는 담자갈색(淡赭褐色)을 띠며, 주로 석영과 장석으로 구성된다. 일부에서는 백운모 편암이 층리에 평행하게 포함되기도 한다.[10]

일직층의 전체 두께는 약 750m 내외로 추정되며, 아래에 놓인 진주층과는 정합 관계를 보인다. 지층의 범위는 진주층의 암회색층이 끝나고 처음 나타나는 자색층부터, 위에 놓인 후평동층 하부의 잡색역암 아래까지로 정의된다. 의성군 내에서는 단촌면 장림리, 안평면 석탑리-신월리, 봉양면 분토리에 분포한다.[10]

안동시 일직면 명진리 서쪽 따웃재에 발달한 암회색 실트스톤에서는 ''Viviparus'' sp.의 화석이 비교적 양호한 보존 상태로 발견되었다. 일직면 국곡리 상국 부근의 녹회색 내지 녹갈색 이암에서는 식물 화석 조각이 발견되었으나 보존 상태가 불량하여 식별이 불가능하다.[3]

의성군 내에서 일직층의 노두는 다음 지역에서 관찰할 수 있다.

- 의성군 안평면 신월리 지방도 제912호선 도로변 (북위 36° 21′ 53.4″ 동경 128° 39′ 05.9″ )

- 의성군 단촌면 관덕리 미천 하천변 (북위 36° 25′ 39.4″ 동경 128° 40′ 40.1″ )

- 의성군 단촌면 관덕리 미천 하천변 (북위 36° 25′ 37.4″ 동경 128° 40′ 49.2″ )

2. 4. 군위군

군위군 지역의 일직층은 하위의 진주층과 달리 자색(赭色)층을 함유하는 것이 특징이다. 군위 지질도폭(1981)에 따르면 이 지역 일직층의 두께는 약 400m이며, 상·중·하부로 구분된다.[11]- 하부: 두께 약 130m이며 사암, 셰일, 자색 미사질(微砂質) 셰일 및 역암으로 구성된다.

- 중부: 암회색대로 두께는 약 70m이다. 중부 하부에는 두께 30m의 암회색 셰일대가 있는데, 이는 암회색 셰일(10cm~20cm)과 단괴상 석회암층(3cm~10cm)이 번갈아 나타나는 호층(互層)으로 이루어져 있다.

- 상부: 자색대로 두께는 약 200m이다. 하반부는 셰일보다 사암이 우세하고, 상반부는 사암보다 셰일이 우세하며, 응회암질 자색층이 대부분이다.[11]

대율 지질도폭(1981)에서는 하부의 동명층(진주층)과 정합 관계이며 자색 실트스톤을 포함하는 것으로 구별된다고 설명한다. 주요 구성 암석은 역암, 역질사암, 사암, 실트스톤, 이회암, 이암, 셰일 등이다. 이 지역 일직층에서는 ''Estheria'' sp., Ostracod gen.et.sp.indet와 같은 동물 화석과 형태를 알아보기 힘든 식물 줄기 화석이 발견되었다. 지층은 대체로 북동 10~15°의 주향과 남동 10~15°의 경사를 가지며, 두께는 700m에 달한다. 일직층은 우보면 달산리에서 부계면 신화리, 춘산리를 지나 남쪽으로 이어지다가 팔공산 화강암에 의해 절단된다.[13]

군위군 우보면 우보역 부근 이화리와 두북리의 일직층에서는 포자화분 화석이 발견되었다. 특히 두북리의 녹회색층에서 채취된 시료의 보존 상태가 양호했다. 이곳에서 산출된 ''Corollina'' spp., ''Clavatipollenites minutes'', ''Retimonocolpites peroreticulatus'', ''Retimonocolpites'' sp., ''Tricolpites'' sp. 등의 화석은 일직층이 백악기 압트절(Aptian) 내지 초기 알비절(Albian)에 퇴적되었음을 시사한다.[12]

군위군 부계면 신화리에서 창평리로 이어지는 지방도 제919호선 도로변의 절개 사면에는 일직층이 대규모로 노출되어 있다. 또한 부계면 춘산리 서측 계곡(춘산1길 135 부근)에서도 중부 일직층의 노두를 관찰할 수 있다.

3. 일직층에서 발견되는 화석

일직층에서는 다양한 종류의 화석이 발견된다. 이는 당시의 고생태 환경을 추정하는 데 중요한 자료를 제공한다.

참조

[1]

논문

Provenance of the Lower Cretaceous Hayang Group, Gyeongsang Basin, Southeastern Korea: Implications for Continental-Arc Volcanism

https://pubs.geoscie[...]

2000-01-01

[2]

서적

Dinosaur distribution

2004

[3]

웹인용

5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[4]

저널

경상북도 군위군 일대 백악기 경상분지 하양층군 하부의 일직층, 후평동층에 대한 퇴적환경 연구 (Sedimentary environments of the Iljik Formation and Hupyeongdong Formation of the lower Hayang Group, Cretaceous Gyeongsang Sedimentary Basin, Bugye-myeon, Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2021-10

[5]

웹인용

安東圖幅 地質報告書 (안동도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1988

[6]

웹인용

泉旨 地質圖幅說明書 (천지 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1978

[7]

저널

Geometry and kinematics of fault systems in the Uiseong block of the Gyeongsang Basin, and their roles on the basin evolution (경상분지 의성지괴에 발달하는 단층계의 기하와 운동학적 특성 그리고 분지진화 동안의 역할)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2017-04

[8]

저널

경상분지북부 의성서부지역 백악기 진주층.일직층의 사암성분 및 고기후 (Sandstone composition and Paleoclimate of cretaceous Jinju and Iljig Formations of the Western Euiseong Area in the northern Part of Kyongsang Basin)

https://scienceon.ki[...]

암석학회지

1997

[9]

저널

청송 세계지질공원 내 백악기 일직층, 점곡층, 사곡층의 쇄설성 저어콘 U-Pb 연령: 퇴적시기와 기원지 (Detrital zircon U-Pb ages of the Cretaceous Iljik, Jeomgok, and Sagok formations in the Cheongsong Global Geopark, Korea: Depositional age and Provenance)

https://scienceon.ki[...]

한국지구과학회

2021

[10]

웹인용

義城 地質圖幅說明書 (의성 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1976

[11]

웹인용

軍威 地質圖幅說明書 (군위 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1981

[12]

저널

Cretaceous Palynomorphs from the Iljik Formation in the Euiseong Area, Korea (경북 의성지역에 분포하는 일직층(백악기)의 포자화분화석 연구

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

1993-12

[13]

웹인용

大栗 地質圖幅說明書 (대율 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1981

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com