진엽식물

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

진엽식물은 속새류, 양치식물, 목본식물 등을 포함하는 분류군으로, 대엽식물아문 또는 진엽식물아문으로 분류되기도 한다. 현생식물로 구성된 크라운 그룹을 지칭하는 용어와, 이를 포함하는 판 그룹을 지칭하는 용어가 있다. 녹색식물 계통 분류에서 관다발식물문 아래에 위치하며, 잎의 형태에 따라 대엽과 소엽으로 구분된다. 대엽은 엽극을 가지며, 발터 침머만의 텔롬설을 통해 진화 과정을 설명한다. 대엽이라는 용어 사용에 대한 논란이 있으며, 대엽 고사리류와 종자식물의 잎은 기원과 성질이 다르므로, 이들을 함께 부르는 용어에 대한 논의가 지속되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 학명과 분류 계급

Kenrick와 Crane (1997)는 속새류, 양치식물, 목본식물 외에 Eophyllophyton|에오필로피톤la과 Psilophyton|프실로피톤la 등의 프레시온을 포함하는 군으로 '''Euphyllophytina|진엽식물아문la'''을 두었다[9]。

Kenrick와 Crane (1997)에 따르면, 진엽식물은 속새류, 양치식물, 목본식물 외에도 Eophyllophytonla과 Psilophytonla 등을 포함한다.[9]

본 군은 때때로 '''대엽식물아문''' 또는 '''진엽식물아문'''으로 아문의 계급에 두며[12][13][9], '''대엽류'''(Macrophyllinae|마크로필리나에la)나 '''대엽식물류'''(Euphyllophyta|에우필로피타la)라고도 불린다[16]。 드물게 문의 계급에 두기도 한다[17]。 단계통군이긴 하지만, 공유파생형질이 불분명하다는 점도 있어[15], Ruggiero 등 (2015)처럼 대엽식물보다 하위의 대엽 양치식물 및 종자식물이 Polypodiophytina|폴리포디오피티나la 및 Spermatophytina|스페르마토피티나la 아문으로 놓이기도 한다[18]。

또한, Cantino 등 (2007)에서는 현생식물로 구성된 크라운 그룹을 Euphyllophyta|에우필로피타la P.D. Cantino|P.D. 칸티노영어 & M.J. Donoghue|M.J. 도노휴영어로 명명하고, Kenrick와 Crane (1997)에서의 Euphyllophytina|에우필로피티나la와 거의 같은 범위인 Psilophyton|프실로피톤la 등을 포함하는 판 그룹을 Pan-Euphyllophyta|판에우필로피타la P.D. Cantino|P.D. 칸티노영어 & M.J. Donoghue|M.J. 도노휴영어로 명명했다(Euphyllophytina|에우필로피티나la)[10]。 그리고 화석식물인 트리메로피톤류 ("trimerophytes영어"; 학명은 계급에 따라 Trimerophytophyta|트리메로피토피타la ''sensu'' Bold|볼드영어 ''et al.'' (1980), Trimerophytina|트리메로피티나la Harlan Parker Banks|뱅크스영어 (1968), Trimerophytopsida|트리메로피톱시다la Foster & Gifford|포스터 & 기퍼드영어 (1974) 등으로 다양하게 불린다)을 대엽식물의 스템 그룹으로 간주했다[10]。

3. 계통 관계

진엽식물군은 아문 계급으로 '''대엽식물아문''' 또는 '''진엽식물아문'''으로 불리며,[12][13][9] '''대엽류'''(Macrophyllinaela)나 '''대엽식물류'''(Euphyllophytala)라고도 한다.[16] 드물게는 문 계급으로 분류되기도 한다.[17] 진엽식물군은 단계통군이지만, 공유파생형질이 불분명하다는 특징이 있다.[15]

Puttick 등 (2018)의 분자 계통 분석에 따르면, 양치식물은 전통적으로 석송류, 석송류, 속새류, 양치류의 4군으로 나뉘지만,[20] 이 중 양치류(진정 양치류)만이 '''대엽류(Macrophyllinaela)'''라고 불렸다.[16] 현재 양치식물은 해체되어 석송류만이 소엽식물로 독립된 클레이드를 이루고, 나머지 3군 및 종자식물이 "'''대엽식물'''"을 이룬다.

3. 1. 계통 분류

켄릭(Kenrick)과 크레인(Crane)은 1997년에 속새류, 양치식물, 목본식물 외에 Eophyllophytonla과 Psilophytonla 등의 프레시온을 포함하는 군으로, Euphyllophytinala을 두었다.[9]

진엽식물군은 때때로 '''대엽식물아문''' 또는 '''진엽식물아문'''으로 아문의 계급에 두며[12][13][9], '''대엽류'''(Macrophyllinaela)나 '''대엽식물류'''(Euphyllophytala)라고도 불린다.[16] 드물게 문의 계급에 두기도 한다.[17] 단계통군이긴 하지만, 공유파생형질이 불분명하다는 점도 있다.[15]

Puttick 등 (2018)의 분자 계통 분석에 따르면, 녹색 식물 계통에서 양치식물은 전통적으로 석송류, 석송류, 속새류, 양치류의 4군으로 나뉘지만,[20] 이 중 양치류(진정 양치류)만이 '''대엽류(Macrophyllinaela)'''라고 불렸다.[16] 현재 양치식물은 해체되어 석송류만이 소엽식물로 독립된 클레이드를 이루고, 나머지 3군 및 종자식물이 "'''대엽식물'''"을 이룬다.

다음은 유배식물의 계통 분류이다.[28][29][30][31][32][33][34]

{| class="wikitable"

|-

! style="text-align:center;" | '''대엽식물 Euphyllophytala'''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! style="text-align:center;" | 대엽 양치식물 Polypodiopsidala

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 속새목 Equisetalesla

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

|-

| 고사리목 Marattialesla

|}

|-

! style="text-align:center;" | 박낭 양치류 Polypodiidaela

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

|-

| 생이가래목 Salvinialesla

|}

|-

| 주름고사리목 Schizaealesla

|}

|-

|

|}

|-

| 우드풀목 Osmundalesla

|}

|}

|}

|-

! style="text-align:center;" | 종자식물 Spermatophytala

|-

|

|}

|}

3. 2. 대분류

Kenrick와 Crane (1997)는 속새류, 양치식물, 목본식물 외에 과 등의 프레시온을 포함하는 군으로, 를 두었다[9]。본 군은 때때로 '''대엽식물아문''' 또는 '''진엽식물아문'''으로 아문의 계급에 두며[12][13][9], '''대엽류''' 나 '''대엽식물류''' 라고도 불린다[16]。 드물게 문의 계급에 두기도 한다[17]。 단계통군이긴 하지만, 공유파생형질이 불분명하다는 점도 있어[15], Ruggiero 등 (2015)처럼 대엽식물보다 하위의 대엽 양치식물 및 종자식물이 각각 아문의 계급(Subphylum 및 Subphylum )에 놓이기도 한다[18]。

Cantino 등 (2007)에서는 현생식물로 구성된 크라운 그룹(crown clade영어)을 & 로 명명하고, Kenrick와 Crane (1997)에서의 와 거의 같은 범위인 등을 포함하는 판 그룹(total clade영어)을 & 로 명명했다(= )[10]。 그리고 화석식물인 트리메로피톤류 ("trimerophytes영어"; 학명은 계급에 따라 ''sensu'' ''et al.'' (1980), (1968), (1974) 등으로 다양하게 불린다)을 대엽식물의 스템 그룹으로 간주했다[10]。

Wickett 등 (2014)과 Puttick 등 (2018)에 의한 분자 계통 분석에서 양치식물은 전통적으로 석송류, 석송류, 속새류, 양치류의 4군으로 나뉘지만[20], O. Lignier (1903)는 이 중 양치류(진정 양치류)만을 '''대엽류 '''라고 불렀다[16]。 현재 양치식물은 해체되어 석송류만이 소엽식물로 독립된 클레이드를 이루고, 나머지 3군 및 종자식물이 "'''대엽식물'''" 클레이드를 이룬다.

다음은 현존하는 녹색식물의 대분류를 나타낸 것이다. 플라그모플라스트 식물의 분류는 주로 하세베(2020)에 따른다.[19]

4. 대엽

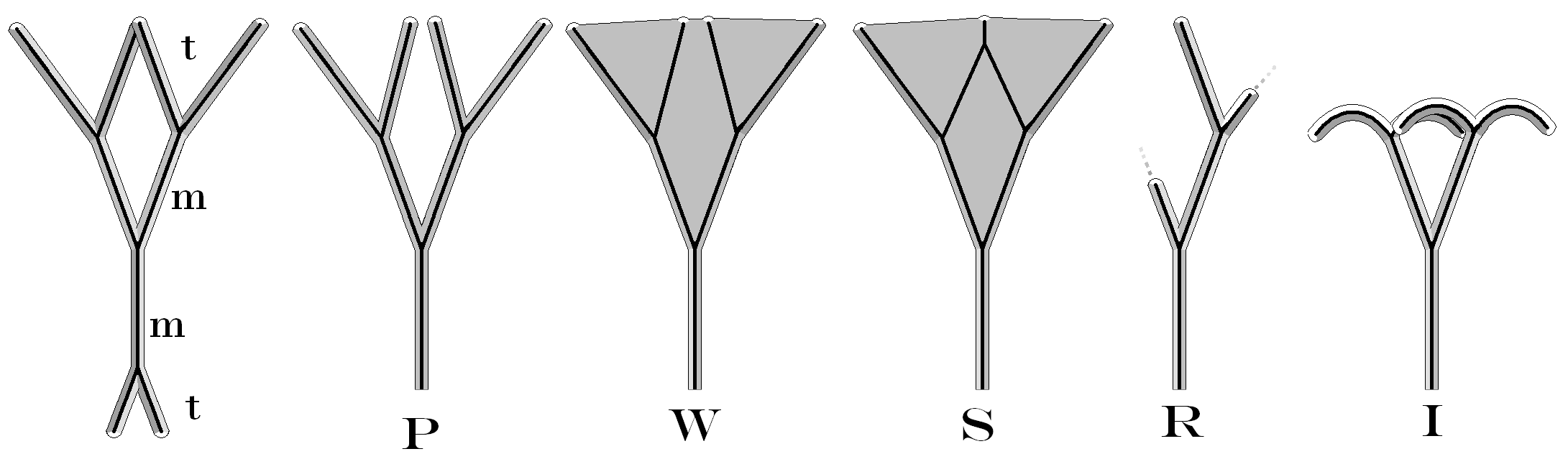

P: 편평화 , W&S: 유합 , R: 퇴화 축소 와 주축 형성 , I: 반전 ]]

대엽의 기원은 발터 침머만 (1930)의 "텔롬설 (telome theory, Telomtheorie|텔롬테오리de)"이 인용되어 왔다.[22] 이 가설은 이분 분지(叉狀分枝)하는 얇은 축을 형이상학적인 형태의 단위로 "텔롬"이라고 명명하고, 그 변형의 조합으로 식물의 형태 진화를 설명하려고 했다.[22] 텔롬설에는 "퇴화 축소 reduction|리덕션영어, Reduktion|레둑치온de", "반전 recurvation|리커베이션영어, Einkrümmung|아인크륌웅de", "주축 형성 overtopping|오버토핑영어, Übergipfelung|위베르기펠룽de", "편평화 planation|플레이네이션영어, Planation|플라나치온de", "유합 fusion|퓨전영어, Verwachsung|페어왁숭de"의 5단계가 상정되었고, 그 중 소엽의 기원으로 "퇴화 축소", 속새류의 포자낭탁의 기원으로 "반전"이, 나머지 3개는 대엽의 진화 과정을 설명했다.[22]

실루리아기부터 후기 데본기에 걸친 다포자낭 식물 (리니아 식물)에서 트리메로피톤류를 거쳐 대엽이 계통 발생해 가는 과정을 예언하고 있다.[22] 트리메로피톤류는 리니아 식물에 비해, 굵은 축이 이분 분지가 아닌 단축 분지하는 주축이 되어 무한 성장하게 되고, 측축과의 분화가 생기는 한편, 측축이 평면에 전개되는 경향이 있다.[23] 또한, 트리메로피톤류 중에는 부등이분 분지(擬單軸分枝)하는 것이 있어, 이는 이분 분지로부터의 이행이라고 생각된다.[23] 이 부등이분 분지 및 단축 분지로의 변화가 텔롬설에서의 "주축 형성" 과정이라고 설명된다.[22] 또한, 측축이 평면에 전개된다는 특징이 "편평화" 과정이라고 설명된다.[22] 따라서 이 트리메로피톤류의 "주축 형성"과 "편평화"는 줄기에서 옆으로 전개되는 대엽의 형성 과정이라고 생각된다.[23] 대엽의 중요한 형질인 넓은 잎면 형성은 편평화된 텔롬군의 "유합"의 결과라고 설명된다.[22] 유합은 트리메로피톤류에서는 그다지 진행되지 않았고, 화석 기록에서 트리메로피톤류에서 파생된 여러 계통군에서 엽면 형성이 독립적으로 일어났음이 시사되어, 어느 분석에서도 대엽은 여러 번 진화했다고 생각된다.[22] Tomescu (2009)에 따르면, 대엽은 최대 11번 별개로 진화했으며, 대엽이라는 용어는 사용해서는 안 된다는 의견까지 나오고 있다.[22]

대엽 고사리류와 종자식물의 잎은 기원도 성질도 다르므로, 한데 묶어 대엽이라고 부르는 것은 타당하지 않다.[15][16][22] 그러나, 대엽 고사리류와 나자식물의 공유 파생 형질은 발견되지 않았고, 대엽 고사리류와 목질 식물을 함께 부르는 다른 좋은 이름이 발견되지 않아서, 역사적으로 사용되어 온 대엽식물이라는 용어가 아직도 사용된다.[15]

4. 1. 대엽과 소엽의 구분

대엽식물이 갖는 잎은 '''대엽'''(macrophyll, megaphyll) 또는 '''대성엽'''(megaphyll)이라고 불린다.[16] 이는 잎을 계통학적으로 나눈 것 중 하나로, 소엽(microphyll)에 비해 일반적으로 크고 복잡한 관다발계를 가지며, 줄기의 관다발에 엽극을 형성한다.[16] '''진엽'''(euphyll)이라는 표현도 사용된다.[14]대엽과 소엽의 구분은 에드워드 제프리 (1903)의 "고비와 나자식물의 줄기 구조와 발생"에서 비롯된 것으로 알려져 있다.[14] 제프리는 관다발 식물을 엽극이 없는 소엽적인 (mirophyllous) 잎을 갖는 소엽류와 엽극을 만드는 대엽적인 (megaphyllous) 잎을 만드는 대엽류로 나누었다.[14] 그러나 대엽류 중에도 원중심주를 가지고 엽극이 생기지 않는 것이 있으며, 피자식물에서는 엽극과 유사한 공간을 공극(lacuna)이라고 부르지만, 엽적이 엽원기에서 구기적으로 신장하는 반면, 대엽 고사리류에서는 소엽식물과 마찬가지로 줄기에서 엽원기를 향해 구정적으로 신장하므로, 다른 것이다.[21]

대엽의 기원은 발터 침머만 (1930)의 "텔롬설(telome theory, Telomtheoriede)"이 인용되어 왔다.[22] 텔롬설에는 "퇴화 축소 reduction|리덕션영어, Reduktion|레둑치온de", "반전 recurvation|리커베이션영어, Einkrümmung|아인크륌웅de", "주축 형성 overtopping|오버토핑영어, Übergipfelung|위베르기펠룽de", "편평화 planation|플레이네이션영어, Planation|플라나치온de", "유합 fusion|퓨전영어, Verwachsung|페어왁숭de"의 5단계가 상정되었고, 그 중 소엽의 기원으로 "퇴화 축소", 속새류의 포자낭탁의 기원으로 "반전"이, 나머지 3개는 대엽의 진화 과정을 설명했다.[22]

P: 편평화 , W&S: 유합 , R: 퇴화 축소 와 주축 형성 , I: 반전

Tomescu (2009)에 따르면, 대엽은 최대 11번 별개로 진화했으며, 대엽이라는 용어는 사용해서는 안 된다는 의견까지 나오고 있다.[22] 대엽 고사리류와 종자식물의 잎은 기원도 성질도 다르므로, 한데 묶어 대엽이라고 부르는 것은 타당하지 않다.[15][16][22]

4. 2. 엽극

대엽식물이 갖는 잎은 '''대엽'''(macrophyll, megaphyll) 또는 '''대성엽'''(megaphyll)이라고 불리며, 이는 잎을 계통학적으로 나눈 것 중 하나이다. 소엽(microphyll)에 비해 일반적으로 크고, 복잡한 관다발계를 가지며, 줄기의 관다발에 엽극을 형성한다.[16] '''진엽'''(euphyll)이라는 표현도 사용된다.[14]대엽과 소엽의 구분은 에드워드 제프리(1903)의 "고비와 나자식물의 줄기 구조와 발생"에서 비롯된 것으로 알려져 있다.[14] 제프리는 관다발 식물을 엽극이 없는 소엽적인(mirophyllous) 잎을 갖는 소엽류와 엽극을 만드는 대엽적인(megaphyllous) 잎을 만드는 대엽류로 나누었다.[14] 그러나 대엽류 중에도 원중심주를 가지고 엽극이 생기지 않는 것이 있으며, 엽극은 환상중심주나 망상중심주의 고사리류에서는 명확하지만, 속새류나 종자식물의 진정중심주에서는 보통 엽병에 들어가는 엽적이 다수 있으며, 각각이 줄기의 관다발에서 가축 분지를 통해 공급되므로, 실제로는 엽극이 없다.[14]

피자식물에서는 엽극과 유사한 공간을 공극(lacuna)이라고 부르지만, 피자식물에서는 엽적이 엽원기에서 구기적으로 신장하는 반면, 대엽 고사리류에서는 소엽식물과 마찬가지로 줄기에서 엽원기를 향해 구정적으로 신장하므로, 다른 것이다.[21] 또한, 고비과 고사리류의 화석 연구에서, 고사리류에서도 망상 중심주가 소형화되면 엽적이 가축 분지하게 되어, 겉보기에는 엽적이 없어지게 된다.[14] 이처럼 대엽류에서의 엽극 유무는 계통을 반영하지 않는다.[14]

4. 3. 텔롬설

P: 편평화 , W&S: 유합 , R: 퇴화 축소 와 주축 형성 , I: 반전 ]]대엽의 기원은 발터 침머만이 1930년에 제시한 "텔롬설 (telome theory, Telomtheorie|텔롬테오리de)"로 설명된다.[22] 이 가설은 이분 분지(叉狀分枝)하는 얇은 축을 형이상학적인 형태 단위인 "텔롬"으로 정의하고, 텔롬의 변형 조합으로 식물 형태 진화를 설명한다.[22] 텔롬설에서는 "퇴화 축소 reduction|리덕션영어, Reduktion|레둑치온de", "반전 recurvation|리커베이션영어, Einkrümmung|아인크륌뭉de", "주축 형성 overtopping|오버토핑영어, Übergipfelung|위버깁펠룽de", "편평화 planation|플래네이션영어, Planation|플라나티온de", "유합 fusion|퓨전영어, Verwachsung|페어바흐숭de"의 5단계를 가정했다. 이 중 소엽의 기원은 "퇴화 축소", 속새류 포자낭탁의 기원은 "반전", 나머지 3개는 대엽의 진화 과정을 설명한다.[22]

실루리아기부터 후기 데본기까지 다포자낭 식물 (리니아 식물)에서 트리메로피톤류를 거쳐 대엽이 계통 발생해 가는 과정을 보여준다.[22] 트리메로피톤류는 리니아 식물과 비교했을 때, 굵은 축이 이분 분지가 아닌 단축 분지하는 주축이 되어 무한 성장하고, 측축과의 분화가 이루어지며, 측축이 평면에 전개되는 경향을 보인다.[23] 또한, 트리메로피톤류 중에는 부등이분 분지(擬單軸分枝)하는 것이 있는데, 이는 이분 분지에서 이행된 것으로 추정된다.[23] 이러한 부등이분 분지 및 단축 분지로의 변화는 텔롬설에서 "주축 형성" 과정으로 설명된다.[22] 측축이 평면에 전개되는 특징은 "편평화" 과정으로 설명된다.[22] 즉, 트리메로피톤류의 "주축 형성"과 "편평화"는 줄기에서 옆으로 전개되는 대엽 형성 과정으로 볼 수 있다.[23] 넓은 잎면 형성은 편평화된 텔롬군의 "유합" 결과로 설명된다.[22] 유합은 트리메로피톤류에서 크게 진행되지 않았으며, 화석 기록을 보면 트리메로피톤류에서 파생된 여러 계통군에서 엽면 형성이 독립적으로 일어났음을 알 수 있다. 따라서 여러 분석에서 대엽은 여러 번 진화했다는 결론이 나온다.[22] Tomescu (2009)는 대엽이 최대 11번까지 독립적으로 진화했으며, '대엽'이라는 용어 사용을 지양해야 한다는 의견을 제시하기도 했다.[22]

4. 4. 대엽의 진화

P: 편평화 , W&S: 유합 , R: 퇴화 축소 와 주축 형성 , I: 반전 ]]대엽식물이 갖는 잎은 '''대엽'''(macrophyll, megaphyll) 또는 '''대성엽'''(megaphyll)이라고 불린다.[16] 이는 잎을 계통학적으로 나눈 것 중 하나로, 소엽 (microphyll)에 비해 일반적으로 크고, 복잡한 관다발계를 가지며, 줄기의 관다발에 엽극을 형성한다.[16] '''진엽'''(euphyll)이라는 표현도 사용된다.[14]

대엽과 소엽의 구분은 에드워드 제프리 (1903)의 "고비와 나자식물의 줄기 구조와 발생"에서 비롯된 것으로 알려져 있다.[14] 이 논문에서는 당시의 흐름에 따라 식물의 해부학을 계통 분석에 이용했다.[14] 제프리는 관다발 식물을 엽극이 없는 소엽적인 (mirophyllous) 잎을 갖는 소엽류와 엽극을 만드는 대엽적인 (megaphyllous) 잎을 만드는 대엽류로 나누었다.[14] 이 소엽류에는 속새류도 포함되었고, 엽극의 유무가 그 판단 기준이 되었다.[14] 그러나 대엽류 중에도 원중심주를 가지고 엽극이 생기지 않는 것이 있으며, 엽극은 환상중심주나 망상중심주의 고사리류에서는 명확하지만, 속새류나 종자식물의 진정중심주에서는 보통 엽병에 들어가는 엽적이 다수 있으며, 각각이 줄기의 관다발에서 가축 분지를 통해 공급되므로, 실제로는 엽극이 없다.[14] 피자식물에서는 엽극과 유사한 공간을 공극 (lacuna)이라고 부르지만, 피자식물에서는 엽적이 엽원기에서 구기적으로 신장하는 반면, 대엽 고사리류에서는 소엽식물과 마찬가지로 줄기에서 엽원기를 향해 구정적으로 신장하므로, 다른 것이다.[21] 또한, 고비과 고사리류의 화석 연구에서, 고사리류에서도 망상 중심주가 소형화되면 엽적이 가축 분지하게 되어, 겉보기에는 엽적이 없어지게 된다.[14] 이처럼 대엽류에서의 엽극 유무는 계통을 반영하지 않는다.[14]

대엽의 기원은 발터 침머만 (1930)의 "텔롬설 (telome theory, Telomtheoriede)"이 인용되어 왔다.[22] 이 가설은 이분 분지 (叉狀分枝)하는 얇은 축을 형이상학적인 형태의 단위로 "텔롬"이라고 명명하고, 그 변형의 조합으로 식물의 형태 진화를 설명하려고 했다.[22] 텔롬설에는 "퇴화 축소 reduction영어, Reduktionde", "반전 recurvation영어, Einkrümmungde", "주축 형성 overtopping영어, Übergipfelungde", "편평화 planation영어, Planationde", "유합 fusion영어, Verwachsungde"의 5단계가 상정되었고, 그 중 소엽의 기원으로 "퇴화 축소", 속새류의 포자낭탁의 기원으로 "반전"이, 나머지 3개는 대엽의 진화 과정을 설명했다.[22] 실루리아기부터 후기 데본기에 걸친 다포자낭 식물 (리니아 식물)에서 트리메로피톤류를 거쳐 대엽이 계통 발생해 가는 과정을 예언하고 있다.[22] 트리메로피톤류는 리니아 식물에 비해, 굵은 축이 이분 분지가 아닌 단축 분지하는 주축이 되어 무한 성장하게 되고, 측축과의 분화가 생기는 한편, 측축이 평면에 전개되는 경향이 있다.[23] 또한, 트리메로피톤류 중에는 부등이분 분지 (擬單軸分枝)하는 것이 있어, 이는 이분 분지로부터의 이행이라고 생각된다.[23] 이 부등이분 분지 및 단축 분지로의 변화가 텔롬설에서의 "주축 형성" 과정이라고 설명된다.[22] 또한, 측축이 평면에 전개된다는 특징이 "편평화" 과정이라고 설명된다.[22] 따라서 이 트리메로피톤류의 "주축 형성"과 "편평화"는 줄기에서 옆으로 전개되는 대엽의 형성 과정이라고 생각된다.[23] 대엽의 중요한 형질인 넓은 잎면 형성은 편평화된 텔롬군의 "유합"의 결과라고 설명된다.[22] 유합은 트리메로피톤류에서는 그다지 진행되지 않았고, 화석 기록에서 트리메로피톤류에서 파생된 여러 계통군에서 엽면 형성이 독립적으로 일어났음이 시사되어, 어느 분석에서도 대엽은 여러 번 진화했다고 생각된다.[22] Tomescu (2009)에 따르면, 대엽은 최대 11번 별개로 진화했으며, 대엽이라는 용어는 사용해서는 안 된다는 의견까지 나오고 있다.[22]

위에서 언급한 것처럼, 대엽 고사리류와 종자식물의 잎은 기원도 성질도 다르므로, 한데 묶어 대엽이라고 부르는 것은 타당하지 않다.[15][16][22] 그러나, 대엽 고사리류와 나자식물의 공유 파생 형질은 발견되지 않았고, 대엽 고사리류와 목질 식물을 함께 부르는 다른 좋은 이름이 발견되지 않아서, 역사적으로 사용되어 온 대엽식물이라는 용어가 아직도 사용된다.[15]

4. 5. 대엽 용어 논란

에드워드 제프리는 1903년 저서 "고비와 나자식물의 줄기 구조와 발생"에서 잎을 계통학적으로 대엽(macrophyll, megaphyll) 또는 대성엽(megaphyll)과 소엽(microphyll)으로 나누었다.[14] 대엽은 소엽보다 일반적으로 크고 복잡한 관다발계를 가지며, 줄기의 관다발에 엽극을 형성한다.[16] 진엽(euphyll)이라는 표현도 쓰인다.[14]제프리는 관다발 식물을 엽극이 없는 소엽 잎을 갖는 소엽류와 엽극을 만드는 대엽 잎을 갖는 대엽류로 나누었다.[14] 그러나 대엽류 중에도 엽극이 생기지 않는 것이 있으며, 엽극은 고사리류에서는 명확하지만, 속새류나 종자식물의 진정중심주에서는 엽적이 다수 있으며 각각이 줄기의 관다발에서 가축 분지를 통해 공급되므로 실제로는 엽극이 없다.[14] 피자식물에서는 엽극과 비슷한 공간을 공극(lacuna)이라 부르지만, 엽적이 엽원기에서 구기적으로 신장하는 반면, 대엽 고사리류에서는 소엽식물처럼 줄기에서 엽원기를 향해 구정적으로 신장하므로 다르다.[21] 고사리류에서도 망상 중심주가 소형화되면 엽적이 가축 분지하여 겉보기에는 엽적이 없어진다.[14] 이처럼 대엽류에서 엽극 유무는 계통을 반영하지 않는다.[14]

발터 막스 침머만은 1930년 텔롬설(telome theory, Telomtheoriede)을 통해 대엽의 기원을 설명했다.[22] 텔롬설은 이분 분지하는 얇은 축을 "텔롬"이라 명명하고, 그 변형 조합으로 식물 형태 진화를 설명하는 가설이다.[22] 텔롬설에는 "퇴화 축소(reduction영어, Reduktionde)", "반전(recurvation영어, Einkrümmungde)", "주축 형성(overtopping영어, Übergipfelungde)", "편평화(planation영어, Planationde)", "유합(fusion영어, Verwachsungde)"의 5단계가 상정되었는데, 소엽 기원은 "퇴화 축소", 속새류 포자낭탁 기원은 "반전", 나머지 3개는 대엽 진화 과정을 설명한다.[22]

실루리아기부터 후기 데본기까지 다포자낭 식물(리니아 식물)에서 트리메로피톤류를 거쳐 대엽이 계통 발생하는 과정을 텔롬설은 예언한다.[22] 트리메로피톤류는 주축이 무한 성장하고 측축과 분화가 생기는 한편, 측축이 평면에 전개되는 경향이 있다.[23] 트리메로피톤류 중에는 부등이분 분지하는 것이 있는데, 이는 이분 분지에서 이행된 것으로 생각된다.[23] 이러한 부등이분 분지 및 단축 분지로의 변화는 텔롬설에서 "주축 형성" 과정으로 설명된다.[22] 측축이 평면에 전개되는 특징은 "편평화" 과정으로 설명된다.[22] 따라서 트리메로피톤류의 "주축 형성"과 "편평화"는 줄기에서 옆으로 전개되는 대엽 형성 과정으로 생각된다.[23] 넓은 잎면 형성은 편평화된 텔롬군이 "유합"된 결과로 설명된다.[22] 유합은 트리메로피톤류에서 크게 진행되지 않았고, 화석 기록에서 트리메로피톤류에서 파생된 여러 계통군에서 엽면 형성이 독립적으로 일어났음이 시사되어, 어느 분석에서도 대엽은 여러 번 진화했다고 본다.[22] Tomescu(2009)는 대엽이 최대 11번 별개로 진화했으며, 대엽이라는 용어를 사용해서는 안 된다는 의견까지 제시했다.[22]

대엽 고사리류와 종자식물의 잎은 기원과 성질이 다르므로, 하나로 묶어 대엽이라고 부르는 것은 타당하지 않다.[15][16][22] 그러나 대엽 고사리류와 나자식물의 공유 파생 형질은 발견되지 않았고, 대엽 고사리류와 목질 식물을 함께 부르는 다른 적절한 이름이 없어, 역사적으로 사용된 대엽식물이라는 용어가 아직도 사용된다.[15]

참조

[1]

논문

Phylogeny and evolution of ferns (monilophytes) with a focus on the early leptosporangiate divergences

[2]

논문

A classification for extant ferns

[3]

논문

Horsetails and ferns are a monophyletic group and the closest living relatives to seed plants

[4]

논문

How Does the Inclusion of Fossil Data Change Our Conclusions about the Phylogenetic History of Euphyllophytes?

[5]

서적

The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study

Smithsonian Institution Press

[6]

논문

Fossils and plant phylogeny

[7]

논문

A New Definition and a Lectotypification of the Genus ''Cooksonia'' Lang 1937

[8]

논문

Brief history of the gymnosperms: classification, biodiversity, phytogeography and ecology

SANBI

[9]

문서

Kenrick & Crane 1997

[10]

문서

Cantino et al. 2007

[11]

문서

Pryer et al. 2001

[12]

문서

巌佐ほか 2013

[13]

문서

西田 2017

[14]

문서

西田 2017

[15]

문서

長谷部 2020

[16]

문서

巌佐ほか 2013

[17]

논문

An annotated checklist to the Monilophytes (ferns) and Lycophytes of El Salvador

https://www.research[...]

2008

[18]

문서

Ruggiero et al. 2015

[19]

문서

長谷部 2020

[20]

문서

村上 2012

[21]

문서

長谷部 2020

[22]

문서

西田 2017

[23]

문서

西田 2017

[24]

문서

아직 한국어 명칭이 없으므로, 일본어에서 사용 중인 한자명을 한국어로 바꾸어 명칭 부여.

[25]

웹인용

www.ncbi.nlm.nih.gov

http://www.ncbi.nlm.[...]

[26]

논문

Megaphylls, microphylls and the evolution of leaf development

http://linkinghub.el[...]

2009-01

[27]

웹인용

Lab VII - The Origin of Seed Plants (1)

http://www.ucmp.berk[...]

2009-03-18

[28]

논문

Modern plant systematics

Liga-Pres

[29]

논문

Brief history of the gymnosperms: classification, biodiversity, phytogeography and ecology

SANBI

[30]

논문

Empire biota: taxonomy and evolution 2nd ed

Lulu.com

[31]

서적

The Tree of Life: A Phylogenetic Classification

https://books.google[...]

Harvard University Press

2006

[32]

논문

The Interrelationships of Land Plants and the Nature of the Ancestral Embryophyte

http://linkinghub.el[...]

2018

[33]

논문

Chloroplast Phylogeny Indicates that Bryophytes Are Monophyletic

https://academic.oup[...]

2004-10-01

[34]

논문

Plastid phylogenomic analysis of green plants: A billion years of evolutionary history

https://doi.org/10.1[...]

2018

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![초기 진엽식물인 ''[[Psilophyton dawsonii]]'' 화석](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)