청-네팔 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

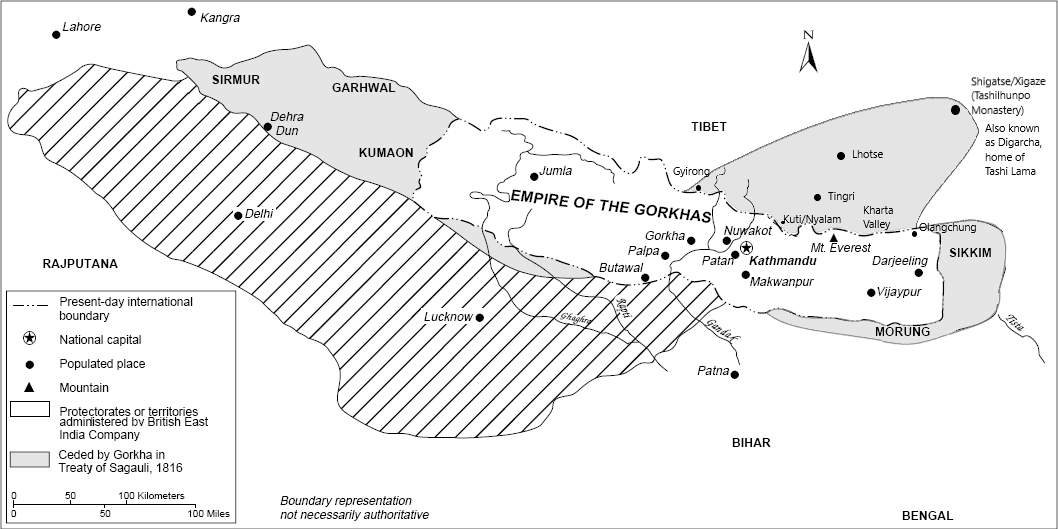

청-네팔 전쟁은 1788년부터 1792년까지 네팔과 티베트 간에 벌어진 무력 충돌로, 청나라가 개입하여 네팔이 청나라의 종주권을 인정하는 결과를 낳았다. 네팔은 티베트의 은화 문제, 상인에 대한 불만, 종교적 갈등 등을 이유로 티베트를 침략했고, 1788년과 1791년 두 차례에 걸쳐 티베트를 공격하여 재물을 약탈했다. 청나라는 티베트를 지원하기 위해 군대를 파견했고, 1792년 베트라와티 전투 이후 네팔과 강화 조약을 체결했다. 이 조약으로 네팔은 청나라에 조공을 바치고, 티베트와의 무역을 보장받는 대신 청나라의 종주권을 인정하게 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 티베트가 참전한 전쟁 - 청나라의 티베트 원정

청나라의 티베트 원정은 1717년 준가르 칸국의 침공으로 시작되어 청나라가 티베트를 실질적인 보호국으로 만들고 20세기 초까지 지배력을 확립해가는 과정을 의미한다.

2. 배경

네팔의 말라 왕조 시대부터 티베트는 네팔의 은화를 사용해왔다. 고르카 왕국의 프리트비 나라얀 샤가 네팔 통일 전쟁 중 카트만두 계곡을 경제적으로 봉쇄하자, 당시 카트만두의 말라 왕 자야 프라카시 말라는 경제 위기 속에서 구리와 납을 섞은 저급 은화를 발행했다.

1769년 프리트비 나라얀 샤가 카트만두 계곡을 정복하고 샤 왕조를 세운 뒤 순은화를 주조했으나, 티베트는 기존 저급 은화의 교환을 요구했다. 네팔 측은 재정 부담 때문에 이를 거부했고, 시장에는 두 종류의 은화가 유통되며 갈등의 불씨가 되었다.[22] 1775년 프리트비 나라얀 샤가 사망하면서 이 문제는 해결되지 못했다.

1775년, 프라탑 싱 샤 왕의 통치 하에 네팔은 티베트와 무역 협정을 맺어 은화 순도 통일과 교역로 제한을 합의했다.[9][10][8] 그러나 티베트는 저급 은화 사용을 고집하고, 네팔이 케룽, 쿠티 등에서 높은 관세를 부과하자 시킴을 경유하는 새로운 무역로를 개척하여 협정을 위반했다.[8][11] 네팔의 항의에도 티베트가 응하지 않으면서 양국 관계는 악화되었다.[11]

1788년경, 라나 바하두르 샤 왕의 섭정이었던 바하두르 샤 시기에 이르러 갈등은 더욱 심화되었다. 화폐 문제 외에도, 티베트 내 네팔 상인들에 대한 괴롭힘[22], 네팔이 티베트에서 망명한 제10대 샤마르파 라마 미팜 초드럽 얌쵸를 받아들인 문제[22](티베트는 그의 인도를 요구했으나 네팔은 거부[13]), 티베트산 소금의 품질 저하 및 임의 과세 문제[22] 등이 복합적으로 작용했다.

네팔 측 기록에 따르면, 섭정 바하두르 샤는 사절단을 보내 문제 해결을 시도했으나 티베트 측의 거부와 사절단 구금으로 인해 결국 침공을 결심했다고 한다.[23] 네팔은 이러한 갈등을 영토 확장과 티베트 사원 약탈의 기회로 삼아 군사 행동을 준비했다.[22]

2. 1. 네팔과 티베트 관련 인물

- 자야 프라카시 말라 (Jaya Prakash Malla): 네팔 말라 왕조의 왕 중 한 명이다. 고르카 왕국의 프리트비 나라얀 샤가 카트만두 계곡을 경제적으로 봉쇄하자 심각한 경제 위기에 직면했다. 이를 타개하기 위해 구리와 납을 섞은 저품질의 은화를 주조하여 유통시켰다.[22] 이 은화는 이후 네팔과 티베트 간 화폐 분쟁의 주요 원인이 되었다.

- 프리트비 나라얀 샤 (Prithvi Narayan Shah): 고르카 왕국의 왕으로, 네팔 통일 전쟁을 성공적으로 이끌어 1768년 카트만두 계곡을 정복하고 1769년 샤 왕조를 개창했다.[8] 그는 순은으로 된 새로운 은화를 주조하기 시작했으나, 티베트 측이 요구한 기존의 저급 은화를 순은화로 교환해주는 것은 막대한 재정 부담 때문에 거부했다. 이로 인해 시장에는 순은화와 저급 은화 두 종류가 함께 유통되었고, 화폐 문제는 그의 사후까지 이어졌다.[22] 그는 1775년에 사망했다.

- 프라탑 싱 샤 (Pratap Singh Shah): 프리트비 나라얀 샤의 아들로, 아버지의 뒤를 이어 왕위에 올랐다. 그의 통치 기간인 1775년에 네팔은 티베트와 무역 협정을 체결했다.[9][10][8] 이 협정은 양국 은화의 순도를 동일하게 하고, 케룽과 쿠티 이외의 경로로 금, 은 운송을 금지하는 내용을 담고 있었다.[9][10] 그러나 재위 36개월 만에 사망하여[23] 어린 아들 라나 바하두르 샤에게 왕위를 물려주었다.

- 라나 바하두르 샤 (Rana Bahadur Shah): 프라탑 싱 샤의 아들로, 매우 어린 나이에 왕위에 올랐다. 이 때문에 그의 삼촌인 바하두르 샤가 섭정을 맡아 실질적으로 네팔을 통치했다.

- 바하두르 샤 (Prince Bahadur Shah of Nepal): 프리트비 나라얀 샤의 막내아들이자 라나 바하두르 샤의 삼촌으로, 조카를 대신해 섭정을 맡았다. 그는 심화된 화폐 문제와 더불어 여러 갈등 요인을 안고 있었다. 티베트가 네팔을 침공할 수 있다는 소문을 퍼뜨렸고, 이로 인해 티베트 내 네팔 상인들이 어려움을 겪었다.[22] 또한 종교 및 정치적 갈등으로 티베트를 탈출한 제10대 샤마르파 라마 미팜 초드럽 얌쵸와 그의 추종자들에게 망명을 허용했다.[22] 티베트가 공급하는 소금의 품질 문제와 네팔 상품에 대한 임의 과세 문제도 갈등을 심화시켰다.[22] 네팔 측 기록에 따르면, 바하두르 샤는 사신을 보내 문제를 해결하려 했으나 티베트가 이를 거부하고 사신을 구금하자 침략을 결심했다고 한다.[23] 그는 티베트와의 갈등을 영토 확장과 부유한 사원 약탈의 기회로 삼아 군사 행동을 준비했다.

- 미팜 초드럽 얌쵸 (Mipam Chödrup Gyamtso): 제10대 샤마르파 라마이다. 티베트 내의 종교적, 정치적 갈등 및 상속 문제로 인해 추종자 14명과 함께 네팔로 망명했다.[22][11][12] 네팔이 그의 망명을 받아들이자 티베트는 그의 인도를 요구했으나 네팔은 이를 거부했다.[13] 이는 네팔과 티베트 간의 관계를 악화시키는 주요 요인 중 하나가 되었다.[11]

3. 네팔의 첫 번째 티베트 침략 (1788년)

1788년 6월, 네팔의 섭정왕 바하두르 샤는 다모다르 판데와 밤 샤를 공동 지휘관으로 임명하여 구르카 군대를 동원해 티베트를 침공했다. 구르카 군대는 쿠티(니얄람 현)를 통해 티베트로 진입하여 타실훈포 사원 인근(쿠티에서 약 410km 거리)까지 진격했으며, 시카르종에서 벌어진 격렬한 전투에서 티베트군을 크게 격파했다.

전황이 불리해지자 판첸 라마와 사캬 라마 등 티베트 측은 구르카 군대에 평화 회담을 제안했고, 이에 구르카 군대는 시카르종에서 쿠티와 케룽(기롱 현) 방면으로 이동했다.

한편, 티베트의 종주국인 청나라의 건륭제는 네팔의 침공 소식을 듣고 군대를 파견하기로 결정했다. 이후 1789년 청나라의 중재 하에 네팔과 티베트 대표단은 케룽(기롱 현)에서 만나 케룽 조약을 체결했다. 이 조약으로 네팔은 점령지를 반환하는 대신 티베트로부터 배상금을 받기로 했으나[13][2], 티베트 측이 조약 체결 첫 해 이후 배상금 지불을 거부하면서[2] 양국 간의 전쟁은 다시 이어지게 되었다.

3. 1. 티베트와 청나라의 대응

1788년 여름, 네팔 구르카 군대의 침공으로 티베트는 심각한 위기에 처했다. 구르카군은 쿠티(Kuti)를 통해 티베트로 진입하여 르카쩌시 인근 타실훈포(Tashilhunpo)까지 약 410km를 행군했으며, 시카르종(Shikarjong) 전투에서 티베트군을 크게 격파했다. 6월 하순에는 티베트 자치구 르카쩌 지구의 섭락목종(聶拉木宗)과 제롱종(濟嚨宗)이 함락되었고, 종객종(宗喀宗)과 협갈이종(脅噶爾宗) 등이 포위되는 등 전황은 티베트에 매우 불리하게 돌아갔다.[11][13]

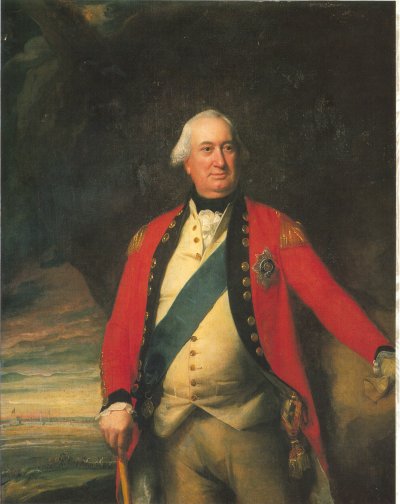

이에 7대 판첸 라마는 종주국인 청나라와 영국 동인도회사에 긴급히 도움을 요청했다. 당시 인도총독이었던 제1대 콘월리스 후작 찰스 콘월리스는 네팔과의 분쟁 전례가 없고, 파병에 드는 막대한 비용과 청나라와의 관계 악화를 우려하여 군사적 개입을 거절했다. 다만 영국이 네팔을 지원하지는 않겠다는 중립적인 입장을 밝혔다.[24]

한편, 티베트의 긴급 보고를 받은 청나라 건륭제는 1788년 7월, 허베이성 청더시의 피서산장에서 즉각적인 군사 지원을 결정했다. 건륭제는 기존 티베트 주둔군(녹영 및 몽고병사)만으로는 잘 훈련된 구르카군에 대응하기 어렵다는 판단하에, 성도장군 악휘(鄂輝)에게 3,000명의 병력을 이끌고 티베트로 가도록 지시했으며, 사천제독 성덕(成德)에게는 선봉대를 이끌고 먼저 진입하도록 명령했다. 또한 9월에는 티베트어에 능통한 이번원 시랑 파충(巴忠, 네팔/티베트 측 기록으로는 바준(巴忠))을 어전시위(御前侍衛)라는 직함을 더해 흠차(欽差, 황제의 특사)로 임명하여, 악휘, 성덕과 함께 티베트 문제를 총괄 처리하도록 하였다.[25][11]

청나라의 지원군이 도착하기 전에 전쟁을 빨리 끝내고 싶었던 판첸 라마와 사키아 라마 등 티베트 측 인사들은 네팔과 비밀리에 협상을 시도했다. 1788년 10월 18일에는 섭랍목(聶拉木)에서 기존 티베트 주둔 책임자였던 경린(慶麟), 아만태(雅滿泰) 등이 달라이 라마, 보국공 반제달균(班第達均)과 함께 강화에 합의하기도 했다.

그러나 청나라 조정의 개입 의지는 확고했다. 청나라 선봉대를 이끈 성덕(成德)은 이미 9월 8일에 일객측(日喀則)에 도착해 주둔하고 있었다. 건륭제는 티베트 현지 관리들의 소극적인 대응과 초기 패배에 불만을 품고 9월 13일, 경린과 아만태를 직위에서 해임하라는 칙령을 내렸다. 건륭제는 성덕에게 임시로 티베트 주둔군 전체의 지휘권을 맡기고, 악휘와 파충이 도착하기를 기다리게 했다. 11월 5일, 악휘는 달랍살(達拉薩)에 도착했고, 같은 날 성덕은 저협갈이(抵脅噶爾) 방면으로 진군하여 네팔군에 대한 압박을 강화했다.[26]

이후 청나라 흠차대신 파충의 중재로 네팔과 티베트 간의 강화 협상이 본격적으로 진행되었다. 1789년 7월, 양측은 켈룬 협정(Treaty of Kerung)을 체결했다.[11] 이 협정은 네팔 측에 상당히 유리한 내용을 담고 있었다. 티베트는 네팔에 매년 막대한 양의 배상금(연간 5만 1 루피, 자료에 따라 연간 11ton 이상의 은)[13][11]을 지불하기로 약속했으며, 네팔은 점령했던 티베트 영토에서 군대를 철수하는 대신 티베트 화폐 주조권을 얻었다.[13] 협정에 따라 네팔군은 티베트에서 철수했지만[11], 티베트 내에서는 이 굴욕적인 협정에 대한 불만이 많았고, 협상 책임을 맡았던 청나라 관리(암반, 주 티베트 청나라 파견 대신)는 베이징으로 돌아간 뒤 자결한 것으로 알려졌다.[14][13]

3. 2. 케룽 조약 (1789년)

1788년, 네팔의 섭정 바하두르 샤는 다모다르 판데와 밤 샤가 이끄는 고르카 군대를 티베트로 파견했다. 고르카 군대는 쿠티(니얄람 현)를 통해 티베트로 진입하여 타쉴훈포 사원 근처(쿠티에서 약 410km 거리)까지 진격했다. 특히 시카르종에서 벌어진 격렬한 전투에서 티베트군은 큰 패배를 당했다. 이에 판첸 라마와 사캬 라마는 고르카 군대에 평화 회담을 제안했고, 고르카 군대는 시카르종에서 쿠티와 케룽(기롱 현)으로 물러났다.

한편, 청나라의 건륭제는 네팔의 티베트 침공 소식을 듣고, 찬추 장군 지휘 하에 대규모 군대를 파견했다. 찬추는 티베트에 도착하여 현지 라마들로부터 상황을 파악하고 분쟁이 해결될 때까지 주둔하기로 결정했다.

1789년, 네팔과 티베트 대표단은 키루(Khiru, 基魯)에서 만나 평화 조약을 논의했다. 이 회담에서 티베트는 분쟁 발생의 책임을 인정하고 전쟁으로 인한 손실을 네팔에 배상하기로 합의했다. 또한, 네팔이 전쟁 중 점령한 모든 영토를 반환하는 대가로 티베트는 매년 50001NPR를 네팔에 조공으로 바치기로 약속했다.[27][2] 이 합의는 케룽 조약으로 알려졌다.

조약 체결 후, 네팔 대표단은 첫 번째 할부금으로 50001NPR를 받고, 점령했던 영토인 케룽, 쿠티, 롱가(Longa), 준가(Jhunga), 팔락(Falak)을 티베트에 돌려준 뒤 네팔로 돌아갔다. 하지만 티베트는 조약 체결 첫 해 이후 약속된 배상금 지불을 거부했다. 이는 결국 네팔과 티베트 간의 전쟁이 다시 발발하는 원인이 되었다.[2]

4. 네팔의 두 번째 티베트 침략 (1791년)

1791년 네팔의 섭정왕 바하두르 샤는 군대를 동원하여 다시 티베트를 침공했다. 그는 아비만 싱 바스네트를 케룽(Kerung) 방면으로, 다모다르 판데를 쿠티(Kuti) 방면으로 파견했다.

다모다르 판데가 이끄는 네팔군은 디가르차(Digarcha)를 공격하여 타실룽포 사원의 재물을 약탈했으며[11], 라싸의 장관 도렌 카지(Dhoren Kazi)를 납치하여 네팔로 데려갔다[28]。 네팔의 이러한 침공과 약탈 행위는 결국 청나라의 군사적 개입을 다시 불러일으키는 결정적인 계기가 되었다.

4. 1. 청나라의 재개입

1791년 가을, 네팔은 티베트가 2년 전 체결된 켈른 협정을 제대로 이행하지 않았다는 이유를 들어 다시 티베트를 침공했다[11][15]。 네팔 병사 15,000명이 티베트로 쳐들어오자, 티베트군은 라싸로 가는 길목에 방어선을 구축하려 했고, 달라이 라마 8세는 북쪽으로 피신하는 방안까지 고려해야 했다[15]。 침공을 당한 티베트는 켈른 협정이 청나라 황제의 공식적인 승인을 받지 않았으므로 무효라고 주장하며 청나라에 원군을 요청했다[11]。네팔군은 타실룽포 사원을 점령하고 그곳의 막대한 보물을 약탈했다[11]。 이는 타실룽포 사원의 부를 노린 10대 샤마르파 라마( Mipam Chödrup Gyamtso|미팜 초드럽 얌쵸bo )의 심복이 네팔군을 안내했기 때문에 가능했다[15]。 약탈이 벌어지기 전, 사원의 회계 담당자가 일부 귀중품을 미리 빼돌렸음에도 불구하고[15], 카트만두로 보내진 재물의 양은 엄청나서 이후 몇 년간 네팔 병사들의 급료가 금으로 지급될 정도였다고 전해진다[15]。

티베트의 지원 요청을 받은 청나라의 건륭제는 1792년 대규모 군대를 파견하기로 결정했다. 복강안(福康安)에게 7,000명, 하이란차(海蘭察)에게 8,000명, 총 15,000명의 사천군 병력을 주어 티베트로 보냈다[11][15]。 복강안이 이끄는 선발대는 60여 일 만에 약 2000km를 행군하여 라싸에 도착하는 빠른 기동력을 보여주었다. 라싸에 도착한 청나라는 네팔에 망명해 있던 10대 샤마르파 라마의 신병을 티베트로 넘길 것을 요구했으나, 네팔은 이를 거부했다.

청나라 군대의 개입에 맞서 네팔의 섭정 바하두르 샤는 서부 전선에서 가르왈 왕국과 싸우던 장군 아마르 싱하 타파를 급히 소환하여 방어에 나서게 했다[11]。 동시에 네팔은 영국 동인도 회사의 벵골 총독이었던 찰스 콘월리스에게 도움을 요청했다[11]。 영국은 네팔 지역에 대한 청나라의 영향력 확대를 경계하여 네팔에 대표단을 파견하기로 결정했다.

청나라 군대는 압도적인 병력으로 네팔군을 밀어붙이며 트리슐리강(Trishuli River)을 따라 남하하여 누와콧(Nuwakot)까지 진격했다[16]。 양측 군대는 네팔의 수도 카트만두에서 불과 2~3일 거리에 있는 다이븐(Daibung)에서 격렬하게 충돌했으며, 이 전투에서 양측 모두 큰 피해를 입었다[16]。 청나라 군대는 구르카 군대를 카트만두 인근 언덕까지 밀어내는 데 성공했지만, 구르카 군대의 저항도 만만치 않아 전멸시키지는 못했다.

전황은 청나라에게 유리하게 돌아갔으나, 청나라는 전투로 인한 막대한 손실과 병사들의 누적된 피로, 그리고 낯선 땅에서 겨울을 맞이해야 하는 부담과 영국의 잠재적 개입 가능성을 우려하기 시작했다[16]。 한편, 네팔 역시 수도가 위협받는 상황에 큰 부담을 느끼고 있었다.

4. 2. 네팔의 위기와 반격

이 시기 네팔은 여러 전선에서 동시에 어려움을 겪고 있었다. 동쪽 국경에서는 시킴 왕국이 침입해왔고, 서쪽에서는 가르왈(Garhwal)과의 전쟁이 계속되고 있었다.[11] 또한 네팔 내부에서는 독립적인 영토를 유지하던 아크함(Achham), 도티(Doti), 줌라(Jumla) 왕국이 반란을 일으키는 등 내우외환에 시달렸다.한편, 청나라 군대는 복강안(福康安)의 지휘 아래 네팔 영토 깊숙이 진격하여 누와콧(Nuwakot)에 이르렀다.[16] 청군은 네팔군을 압도하며 수도 카트만두 인근까지 진격했고, 수도에서 2~3일 거리인 다이븐(Daibung)에서 벌어진 전투에서는 양측 모두 큰 손실을 입었다.[16] 청군은 구르카 군대를 카트만두 안쪽 언덕까지 밀어붙였으나, 구르카 군대는 완전히 붕괴되지는 않았다.

이러한 위기 상황 속에서 네팔의 섭정 바하두르 샤는 극서 지역에서 가르왈과 싸우던 장군 아마르 싱하 타파에게 강화를 맺고 수도로 복귀하도록 명령했다.[11] 동시에 외부 지원을 모색하여 영국 동인도회사에 처음에는 대포 10문을 요청했고,[29] 이후 벵골 총독 찰스 콘월리스에게 직접 원군을 요청하기도 했다.[11] 영국은 청나라의 영향력 확대를 우려하여 윌리엄 커크패트릭(William Kirkpatrick) 대령을 대표단으로 파견했으나,[11] 거래 조건이 맞지 않아 무기 지원은 결국 성사되지 못했다.[29]

청나라 군대는 계속된 전투에서 네팔군에게 타격을 입혔고, 누와콧(Nuwakot) 근처의 베트라와티 강(Betrawati River)을 건너 카트만두로 진격하려 시도했다. 그러나 몬순으로 강물이 불어나 도하에 실패하고 강 남쪽에 머물게 되었다. 이에 네팔군은 카트만두에서 수세적으로 기다리지 않고, 베트라와티 강에서 청나라 군대를 막기로 결정했다.

1792년 9월 19일, 네팔군은 지트푸르페디(Jitpurfedi)에 숙영 중이던 청나라 군대를 기습 공격했다. 200명 미만의 네팔군 병사들은 횃불을 나무 가지와 가축 뿔에 묶어 불을 붙인 뒤 청나라 진영으로 돌진시키는 계책을 사용했다. 이 기습 공격으로 네팔군은 청나라 군대에 승리를 거두었으나, 압도적인 수의 청군을 완전히 몰아내지는 못했다.

결과적으로 카트만두 근처에서 청나라 군대와 네팔 군대 간의 교착 상태가 이어졌다. 네팔은 여러 전선에 군사력을 분산시켜야 했기 때문에 한정된 자원으로 전쟁을 지속하기 어려웠다.[16] 청나라 역시 막대한 손실과 병력의 피로, 보급의 어려움, 그리고 영국의 잠재적 개입 가능성 등으로 인해 더 이상 공세를 이어가기 어려웠다.[16]

4. 3. 베트라와티(Betrawati) 전투와 조약 (1792년)

1792년 9월(네팔력 1849년 Bhadra Sudi 8일), 1만 명의 청나라 군대가 베트라와티(Betrawati) 강 방면으로 진군하기 시작했다. 베트라와티 강으로 가는 길목에는 초크데(Chokde), 두데툼코(Dudethumko), 게르쿠(Gerkhu)라는 세 개의 요새가 있었다. 게르쿠 요새는 키르티만 싱 바스냐트가, 초크데 요새는 다모다르 판데가 지휘를 맡았다.

세 요새 모두에서 치열한 전투가 벌어졌다. 네팔군의 강력한 저항에 부딪힌 청나라 군대는 베트라와티 강 쪽으로 후퇴하기 시작했다. 특히 베트라와티 다리에서는 청나라 장군 퉁 티양(Tung Thyang)이 후퇴하는 병사들을 처형하고 강을 건너 후퇴한 장교 두 명의 코를 베는 등 잔혹함을 보였다. 이러한 행동은 청나라 군대의 사기를 크게 떨어뜨렸고 병사들은 다른 길로 후퇴하거나 탈영했다. 많은 청나라 군인들이 언덕에서 강으로 뛰어내리거나 네팔군의 총탄과 화살에 맞아 목숨을 잃었다.[30] 이 과정에서 청나라 군대는 약 1,000명에서 1,200명에 달하는 사망자를 냈다.

결국 청나라 장군 퉁 티양은 공세를 포기하고 네팔 정부에 평화 조약을 맺고 싶다는 서신을 보냈다. 네팔의 라나 바하두르 샤 왕은 1792년 9월(네팔력 1849년 Bhadra Sudi 13일) 다모다르 판데에게 조약을 체결하라는 지시를 내렸다.[31]

청나라의 복강안 역시 네팔에 평화 조약을 위한 제안서를 보냈고 당시 네팔의 섭정이던 바하두르 샤(Prince Bahadur Shah)도 이를 받아들였다. 그 결과 1792년 10월 2일 베트라와티(Betravati)에서 청나라와 네팔 사이에 강화 조약이 체결되었다.[32][17] 이 조약은 네팔 측의 외교적 노력이 반영되어 대체로 네팔에 유리하게 체결되었다는 평가를 받는다.[16][15] 조약의 주요 내용은 다음과 같다.[16][15][32]

- 네팔과 티베트는 모두 청나라 황제의 종주권을 인정하고 우호 관계를 유지한다.

- 티베트는 라싸에서 약탈당한 네팔 상인들의 재산 피해를 보상한다.

- 네팔 국민(무장 병력 제외)은 티베트와 청나라 어느 곳이든 자유롭게 방문하고 교역하며 산업을 설립할 수 있다.

- 네팔과 티베트 사이에 분쟁이 발생하면 청나라가 양국의 요청에 따라 개입하여 해결한다.

- 외부 세력이 네팔을 침략할 경우, 청나라는 네팔을 방어하는 것을 돕는다.

- 네팔과 티베트는 5년마다 청나라 황제에게 자국 생산물을 바치는 조공 사절단을 파견한다(5년 1공).

- 청나라 황제는 조공에 대한 답례로 양국에 우호적인 선물을 보내고, 사절단을 중요한 손님으로 대우하며 모든 편의를 제공한다.

- 청나라는 네팔 왕 라나 바하두르 샤에게 "왕"의 작위를 수여한다.

이 조약으로 네팔은 청나라 중심의 책봉 체제에 편입되어 사실상의 조공국이 되었다. 또한 네팔과 중국 간의 공식적인 통상 관계가 수립되어 티베트를 경유하는 교역이 활발해졌으며 이는 1908년까지 이어졌다.[15] 한편 이 전쟁을 계기로 청나라의 티베트에 대한 영향력이 더욱 강화되었다.[18] 청나라는 티베트의 정치 여러 분야에 걸쳐 개혁을 단행하게 했고 달라이 라마를 선정하는 방식에 있어서 금병제첨 제도를 도입했다.

강화 조약이 예상보다 빨리 체결되면서 가르왈(Garhwal) 지역에서 돌아오던 네팔 군대는 전투에 참여하지 못했다. 또한 영국이 중재를 위해 파견한 커크패트릭(Kirkpatrick) 소령이 이끄는 대표단은 이듬해인 1793년에야 카트만두에 도착하여 개입할 기회를 놓쳤다.[19][16] 이후 영국과 네팔의 직접적인 충돌은 약 20년 뒤 구르카 전쟁에서 벌어지게 된다.

5. 결과

전쟁 후, 청나라는 티베트에 대한 지배를 더욱 강화했다.[33] 청나라 장군 푸캉안은 네팔 정부에 평화 조약을 제안했고, 당시 네팔의 섭정이던 바하두르 샤 역시 청나라와의 우호적인 관계를 원했기에 이를 받아들였다.[5] 1792년 10월 2일, 양국은 베트라바티에서 우호 조약을 체결했다.[5][17] 조약의 주요 내용은 다음과 같다.[5][16][15]

이 조약으로 네팔은 청나라 중심의 책봉 체제에 편입되어 사실상의 조공국이 되었으나, 동시에 자치권은 유지했다.[33][6] 또한, 네팔과 중국 간의 공식적인 통상 관계가 수립되어, 티베트를 경유하는 교역이 활발해졌고 이는 1908년까지 이어졌다.[15] 한편, 청나라는 이 전쟁을 계기로 티베트에 대한 통제력을 강화하여 다양한 정치 개혁을 실시하게 했으며, 달라이 라마의 선정 방식에 금병제첨 제도를 도입했다.[18]

그러나 청나라의 주된 목적은 네팔을 직접 통치하는 것이 아니라, 중앙 아시아 전략의 일환으로 티베트에 대한 통제권을 강화하는 것이었다.[33][6] 19세기에 들어 청나라가 쇠퇴하면서 조약의 실효성은 점차 약화되었다. 예를 들어, 영-네팔 전쟁 (1814–1816) 당시 영국 동인도 회사가 네팔을 침공했을 때 청나라는 네팔을 돕지 못했으며, 네팔 영토가 영국령 인도에 할양되는 것을 막지 못했다. 마찬가지로, 또 다른 네팔-티베트 전쟁 (1855–1856)에서도 청나라는 개입하지 않았다.[6]

결국 제3차 네팔-티베트 전쟁 이후 타파탈리 조약이 체결되었고, 네팔은 1865년 마지막 조공을 끝으로 청나라에 대한 모든 형태의 복종 관계를 청산했다.

전쟁의 여파로, 티베트와 민족적 유대가 있는 네팔 내 부티아족과 타망족 공동체는 차별을 겪기도 했다.[7] 한편, 강화 조약이 예상보다 빨리 체결되면서 가르왈에서 돌아온 네팔 군대는 전투에 참여하지 못했고, 영국의 개입 시도 역시 무산되었다. 영국이 파견한 커크패트릭 소령의 대표단은 조약 체결 다음 해인 1793년에야 카트만두에 도착하여 개입할 기회를 놓쳤다.[19][16] 영국과 네팔의 직접적인 군사적 충돌은 약 20년 후 구르카 전쟁에서 발생하게 된다.

6. 갤러리

건륭제가 의뢰하여 제작된 청-네팔 전쟁("구르카 원정")을 묘사한 일련의 그림과 판화는 다음과 같다:

참조

[1]

서적

Death and Dying in Northeast India

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2023-08-24

[2]

웹사이트

Tibetan and Nepalese Conflict

http://www.nepalarmy[...]

Official website of Nepal Army

[3]

서적

Nepal

[4]

서적

An Account of the Kingdom of Nepaul

https://archive.org/[...]

London: William Miller

2013-02-11

[5]

간행물

The Bloodstained Throne: Struggles for Power in Nepal (1775-1914)

https://books.google[...]

Penguin Books Limited

[6]

문서

China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia

Cambridge: Belknap Press

[7]

문서

Newars and Tibetans in the Kathmandu Valley. Ethnic Boundaries and Religious History

Columbia University: Journal of Asian and African Studies

[8]

문서

チベット史

[9]

문서

世界歴史叢書 ネパール全史

[10]

문서

世界歴史叢書 ネパール全史

[11]

문서

世界歴史叢書 ネパール全史

[12]

문서

チベット史

[13]

문서

チベット史

[14]

문서

チベット史

[15]

문서

チベット史

[16]

문서

世界歴史叢書 ネパール全史

[17]

웹사이트

The Bloodstained Throne Struggles for Power in Nepal (1775-1914) - Baburam Acharya

https://books.google[...]

[18]

문서

China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia

Cambridge: Belknap Press

[19]

서적

An Account of the Kingdom of Nepaul

https://books.google[...]

London: William Miller

2013-02-11

[20]

웹인용

一場未經交鋒的戰爭──乾隆朝第一次廓爾喀之役

https://www.cnki.net[...]

網際網路檔案館

2023-11-28

[21]

웹인용

乾隆朝第二次廓爾喀之役(1791-1792)

https://www.cnki.net[...]

網際網路檔案館

2023-11-28

[22]

서적

乾隆五十四年五月二十六日鄂輝

宮中檔乾隆朝奏摺

[23]

서적

新編尼泊爾史

[24]

서적

Nepal and the Geo-Strategic Rivalry between China and India

https://books.google[...]

Routledge

2023-11-28

[25]

서적

一場未經交鋒的戰爭——乾隆朝第一次廓爾喀之役

[26]

서적

第一次廓藏戰爭(1788-1789)

議和潛流

[27]

웹인용

Tibetan and Nepalese Conflict

http://www.nepalarmy[...]

Nepal Army

[28]

서적

Tib. Rdo ring Bstan 'dzin dpal 'byor

1760년

[29]

웹인용

An Account of the Kingdom of Nepaul Being the Substance of Observations Made During a Mission to that Country, in the Year 1793

https://archive.org/[...]

London: William Miller.

2023-11-27

[30]

서적

Regmi 1970b,

[31]

서적

Regmi 1970b,

[32]

서적

The Bloodstained Throne: Struggles for Power in Nepal (1775-1914)

https://books.google[...]

Penguin Books Limited

2013

[33]

서적

China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia

https://archive.org/[...]

Cambridge: Belknap Press

2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com