크룩스관

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

크룩스관은 1870년대에 개발된 초기 진공관으로, 가이슬러관의 진공도를 높여 음극에서 방출되는 음극선의 성질을 연구하는 데 사용되었다. 크룩스관은 음극선이 유리관 벽에 부딪혀 형광을 내는 현상을 통해 X선의 발견에 기여했고, 전자빔 조작 기술은 후대 진공관, 특히 브라운관 개발에 영향을 미쳤다. 크룩스관을 이용한 다양한 실험을 통해 음극선의 성질과 전자의 존재를 밝혀냈으며, 현재는 특수한 경우에만 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 방전관 - 형광등

형광등은 저압 기체 방전을 이용해 빛을 내는 조명 기구이며, 수은 증기 방전으로 자외선을 발생시켜 형광 물질을 통해 가시광선으로 변환하는 원리를 사용하고, 백열등보다 에너지 효율이 높지만 수은 사용 등의 단점이 있으며, LED 조명으로의 전환으로 생산 및 사용이 감소하는 추세이다. - 방전관 - 냉음극관

냉음극관은 히터 없이 방전 현상으로 빛을 내는 램프로, 불활성 기체를 이용해 자외선을 발생시키고 형광 물질로 가시광선을 내지만, LED 기술 발전으로 LCD 백라이트로서의 사용이 줄어 특수 용도로만 생산된다. - 과학 기구 - 질량 분석법

질량 분석법은 시료를 이온화하여 질량 대 전하 비에 따라 분리하고 검출하는 분석 기법으로, 이온원, 질량 분석기, 검출기로 구성되어 다양한 분야에서 활용된다. - 과학 기구 - 마이크로톰

마이크로톰은 광학 현미경 관찰을 위해 식물 및 동물 조직의 얇은 절편을 제작하는 데 사용되는 장치이며, 다양한 종류가 존재하고 조직학, 전자 현미경 등 여러 분야에서 활용된다. - 진공관 디스플레이 - 브라운관

브라운관은 20세기 텔레비전과 컴퓨터 모니터의 핵심 기술이었으나 LCD 기술 발전으로 시장에서 밀려났고, 전자총에서 발사된 전자빔이 형광체 화면에 충돌하여 영상을 표시하는 음극선관으로, 유해 물질 함유 및 안전 문제, 건강 문제, 재활용 문제 등의 과제를 안고 있다. - 진공관 디스플레이 - 트리니트론

트리니트론은 소니가 개발한 컬러 브라운관 방식으로, 단일 전자총과 어퍼처 그릴을 사용하여 높은 해상도와 밝은 화면을 구현했지만, LCD와 PDP 기술의 발전으로 생산이 중단되었다.

2. 역사

1870년대 윌리엄 크룩스는 기밍햄이 개량한 스프렌겔식 수은 진공 펌프[34]를 사용하여 가이슬러관의 진공도를 10−6 - 5×10−8 atm까지 향상시켰다. 그 결과, 관 내 압력을 낮춤에 따라 플라스마의 음극 근처에서 발광하지 않는 영역(크룩스 암부)이 넓어져 관 전체를 덮고, 대신 양극 쪽 유리관 바닥이 발광하기 시작했다.

음극에서 튀어나온 전자는 관 내 공기가 배기됨에 따라 기체 분자와의 충돌이 줄어들어 더 긴 거리를 이동하게 된다. 크룩스 암부가 관 전체를 덮었을 때 전자는 음극에서 양극까지 충돌 없이 직진하며, 높은 전압으로 가속되어 상당한 속도에 도달한다. 이 전자가 유리 벽에 부딪히면 유리를 구성하는 원자가 여기되어 황록색 형광을 방출한다.

1869년 히토르프는 음극에서 직진하는 빔이 나오지 않으면 그림자가 생기지 않는다는 것을 발견했고,[35] 1876년 골트슈타인은 이를 음극선이라 명명했다.[36] 당시 전자의 존재는 알려지지 않았고, 전류가 무엇에 의해 운반되는지는 수수께끼였다. 음극선의 성질을 탐구하기 위해 다양한 크룩스관이 제작되었고, 진공 속을 탄도적으로 날아가는 전자는 도선을 흐르는 전자보다 연구하기 쉬웠다.

1895년 뢴트겐은 크룩스관에서 X선을 발견했고, 이는 크룩스관의 첫 실용적인 용도가 되었다. 크룩스관의 작동은 불안정하여, 시간이 지남에 따라 기체 분자가 관 벽에 흡수되어 압력이 감소하고 음극선 방출량이 줄어들었다. 이를 방지하기 위해 X선관에는 소량의 기체를 방출하는 조절기가 내장되기도 했다.

1906년경 발명된 열음극 진공관이 크룩스관을 계승했으며, 크룩스관에서 개발된 전자선 조작 기술은 페르디난트 브라운의 브라운관(1897년)에 활용되었다.

2. 1. 가이슬러관과 크룩스관의 발명

크룩스관은 1857년 독일의 물리학자이자 유리 세공인인 하인리히 가이슬러가 발명한 초기 가이슬러관에서 진화했는데, 이는 현대의 네온 튜브 조명과 유사한 실험용 튜브였다. 가이슬러관은 낮은 진공 상태, 약 10−3 atm(100 Pa) 정도였고,[6] 그 안의 전자는 가스 분자에 부딪히기 전에 짧은 거리만 이동할 수 있었다. 그래서 전자의 흐름은 느린 확산 과정을 거쳤고, 끊임없이 가스 분자와 충돌하여 많은 에너지를 얻지 못했다. 이 튜브들은 음극선 빔을 생성하지 않고, 전자가 가스 분자에 충돌하여 여기시키면서 튜브를 채우는 다채로운 글로우 방전만 생성하여 빛을 냈다.

1870년대까지 윌리엄 크룩스는 공동 연구자인 기밍햄이 개량한 스프렌겔식 수은 진공 펌프(:en:Sprengel pump)[34]를 사용하여 가이슬러관의 진공도를 10−6 - 5×10−8 atm까지 향상시켰다(다만, 다른 곳에서도 유사한 연구가 진행되었다). 그 결과, 관 내 압력을 낮추어감에 따라 플라스마의 음극 근처에서 발광하지 않는 영역이 넓어지기 시작하여 관 전체를 덮고, 대신 양극 쪽의 유리관 바닥이 발광하기 시작하는 것이 발견되었다. 이 어두운 영역은 현재 "크룩스 암부"라고 불린다.

여기서 일어나는 것은 다음과 같다. 관 내의 공기가 배기됨에 따라 음극에서 튀어나온 전자의 운동을 방해하는 기체 분자의 수가 줄어들고, 전자가 충돌하기까지 이동하는 평균 거리가 길어진다. 기체 분자는 충돌에 의해 빛을 방출하므로, 크룩스 암부가 관 전체를 덮었을 때 전자는 음극에서 양극까지 충돌 없이 직진한다. 충돌에 의해 에너지를 잃지 않고, 또한 크룩스관은 전압이 높기 때문에 전자는 상당한 속도까지 가속된다. 관 끝의 양극에 도달했을 때, 대부분의 전자는 그 옆을 지나 유리 내벽에 부딪힌다. 전자 자체는 눈에 보이지 않지만, 전자가 유리 벽에 부딪히면 유리를 구성하는 원자가 여기되어 황록색 형광을 방출한다. 이후의 연구자는 빔 스폿을 보기 쉽게 하기 위해 크룩스관의 관 바닥에 형광 페인트를 칠했다.

이 예상치 못한 형광 현상으로 인해, 관 내에 있는 양극 등의 물체가 형광 스폿에 선명한 그림자를 드리우는 것이 발견되었다. 1869년, 히토르프는 음극에서 어떤 직진하는 빔이 나오지 않으면 그림자는 만들어지지 않는다는 것을 처음 지적했다[35]. 1876년, 골트슈타인은 무언가가 음극에서 방출되고 있다는 것을 확인하고, "음극선"(Kathodenstrahlen)이라고 명명했다[36].

당시, 알려진 입자 중에서 가장 작은 것은 원자였고, 전자의 존재는 알려지지 않았으며, 전류가 무엇에 의해 운반되는지는 수수께끼였다. 그러던 중, 음극선의 성질을 탐구하기 위해 다양한 궁리를 거친 크룩스관이 제작되었다.

2. 2. 음극선의 발견과 성질 규명

1870년대 윌리엄 크룩스는 (다른 연구자들과 함께) 찰스 A. 김밍햄이 발명한 개선된 스프렝겔 수은 진공 펌프를 사용하여 자신의 튜브를 더 낮은 압력인 10−6 ~ 5x10−8 atm까지 진공 상태로 만들 수 있었다. 그는 튜브에서 공기를 더 많이 빼낼수록 음극 옆에 빛나는 가스에 어두운 영역이 형성된다는 것을 발견했다. 압력이 낮아지면서, ''패러데이 암흑 공간'' 또는 ''크룩스 암흑 공간''이라고 불리는 어두운 영역이 튜브 아래로 퍼져나가서, 튜브 내부가 완전히 어두워졌다. 그러나 튜브의 유리 덮개는 양극 쪽에서 빛나기 시작했다.[7]튜브에서 더 많은 공기를 빼낼수록 음극에서 나오는 전자의 움직임을 방해하는 가스 분자가 적어져, 전자가 평균적으로 하나와 충돌하기 전에 더 먼 거리를 이동할 수 있게 되었다. 튜브 내부가 어두워질 무렵에는 전자가 충돌 없이 음극에서 양극까지 직선으로 이동할 수 있었다. 전자는 전극 사이의 전기장에 의해 높은 속도로 가속되었는데, 이는 충돌로 에너지를 잃지 않았을 뿐만 아니라, 크룩스관이 더 높은 전압에서 작동했기 때문이기도 했다. 전자가 튜브의 양극 끝에 도달했을 때, 너무 빨리 움직여서 많은 수가 양극을 지나쳐 유리 벽에 부딪혔다. 전자 자체는 보이지 않았지만, 튜브의 유리 벽에 부딪히면 유리 내의 원자를 여기시켜 빛을 내거나 형광을 내게 했고, 보통 황록색이었다. 이후의 실험자들은 크룩스관의 뒷벽에 형광 페인트를 칠하여 빔을 더 잘 보이게 했다.

이러한 우연한 형광 현상으로 인해 연구자들은 양극과 같은 튜브 내의 물체가 튜브 벽에 날카로운 그림자를 드리운다는 것을 알게 되었다. 요한 히토르프는 1869년에 그림자를 드리우기 위해 음극에서 무언가가 직선으로 이동해야 한다는 것을 처음으로 인식했다.[8] 1876년, 오이겐 골드슈타인은 그것이 음극에서 나온다는 것을 증명하고, 그것들을 ''음극선'' (''Kathodenstrahlen'')이라고 명명했다.[9]

당시 원자는 알려진 가장 작은 입자였고 더 이상 쪼개질 수 없다고 여겨졌으며, 전자는 알려지지 않았고, 전류를 전달하는 것이 무엇인지 미스터리였다. 19세기 마지막 4분의 1세기 동안, 음극선이 무엇인지 알아내기 위해 많은 독창적인 종류의 크룩스관이 발명되어 역사적인 실험에 사용되었다. 윌리엄 크룩스는 음극선이 '방사 물질', 즉 전하를 띤 원자라고 믿었고, 독일 과학자 헤르츠와 골드슈타인은 그것들이 '에테르 진동', 즉 일종의 새로운 형태의 전자기파라고 믿었다.[10] 이 논쟁은 1897년 J. J. 톰슨이 음극선의 질량 대 전하 비율을 측정하여, 그것들이 입자로 이루어져 있다는 것을 보여주면서 해결되었지만, 가장 가벼운 원자인 수소보다 약 1800배 가벼웠다. 따라서, 그것들은 원자가 아니라, 발견된 최초의 ''소립자'' 입자였으며, 나중에 ''전자''라고 명명되었다.[11] 이 입자들이 전선 내의 전류를 담당하고, 원자 내에서 음전하를 운반한다는 것이 곧 깨달아졌다.

2. 3. X선의 발견과 응용

1895년 빌헬름 뢴트겐은 크룩스관에서 방출되는 X선을 발견했다. 빠른 전자가 원자의 높은 전하 근처를 지나갈 때 경로가 급격히 꺾이면서 X선을 방출하는데, 이를 제동 복사라고 하며, 원자의 내부 전자를 더 높은 에너지 준위로 밀어내고, 이 전자가 다시 원래 에너지 준위로 돌아가면서 X선을 방출하는데, 이를 X선 형광이라고 한다. X선의 많은 용도가 즉시 나타났고, 이것이 크룩스관의 첫 번째 실용적인 응용 분야가 되었다. 의료 제조업체들은 X선을 생성하기 위해 특수 크룩스관을 생산하기 시작했고, 이것이 최초의 X선관이 되었다.[17][18]양극은 더 많은 X선을 생성하는 무거운 금속, 일반적으로 백금으로 만들어졌으며, 음극에 대해 각도를 이루도록 기울어져 있어 X선이 튜브 측면을 통해 방사되도록 했다. 음극은 오목한 구형 표면을 가지고 있어 전자를 양극의 지름 약 1 mm의 작은 지점으로 집중시켜 X선의 점 광원에 근사하게 함으로써 가장 선명한 방사선 사진을 얻을 수 있었다. 이러한 냉음극형 X선관은 약 1920년까지 사용되었으며, 이후 열음극 쿨리지 X선관으로 대체되었다.

3. 작동 원리

크룩스관은 냉음극관의 일종으로, 후기의 진공관처럼 열전자 방출을 위한 가열 필라멘트를 사용하지 않는다. 대신, 유도 코일(룸코르프 코일) 등으로 만들어진 높은 직류 전압(수 kV에서 100 kV 정도)을 전극 사이에 가하여, 전리된 잔류 기체 분자를 음극에 충돌시켜 2차 전자를 발생시킨다.

크룩스관 내부에서는 광이온화나 자연 방사선의 전리 작용 등에 의해 자연적으로 발생한 소수의 이온과 자유 전자가 고전압이 만드는 전장에 의해 가속된다. 전자가 다른 기체 분자와 충돌하면, 분자 내의 전자가 튕겨져 나가 양이온이 남는 경우가 있는데, 이러한 과정이 연쇄적으로 다수의 양이온을 발생시키는 것을 타운센드 방전이라고 한다. 발생한 양이온은 모두 음극으로 끌려가, 음극에 충돌하여 그 표면에서 다량의 전자를 튕겨낸다. 이 전자가 음극에서 척력을 받아 양극을 향해 날아가는 것이 음극선이다.

관 내부는 적절하게 배기되어, 대부분의 전자가 기체 분자와 충돌하지 않고 관 전체 길이를 통과할 수 있다. 전자는 고전압에 의해 상당한 속도(10 kV의 관 전압에서 약 59,000 km/s, 광속의 약 20%[19])까지 가속된다. 양극 근처에 다다른 전자는 운동량이 높아 양극의 인력을 지나쳐 관 바닥의 내벽에 부딪힌다. 전자가 유리 속 원자와 충돌하면, 그 궤도 전자를 높은 에너지 준위로 밀어 올린다. 여기된 전자가 원래 에너지 준위로 돌아갈 때, 그 에너지 차이에 해당하는 빛을 방출한다. 음극 발광이라고 불리는 이 과정에 의해 유리는 일반적으로 황록색 빛을 낸다. 전자 자체는 보이지 않지만, 전자 빔이 닿는 곳은 발광으로 식별할 수 있다. 이후 연구자들은 황화아연 등 형광 및 인광을 발하는 형광체를 유리관 내벽에 칠해 발광을 더 잘 볼 수 있게 했다. 내벽에 부딪힌 전자는 결국 양극에 도달하여, 양극에 연결된 도선을 따라 전원으로 돌아가 음극으로 되돌아간다.

크룩스관 내부는 양 이온, 전자, 중성 원자가 서로 상호작용하는 비평형 플라즈마 상태이기 때문에, 그 작동을 세부적으로 완전히 설명하기는 쉽지 않다.

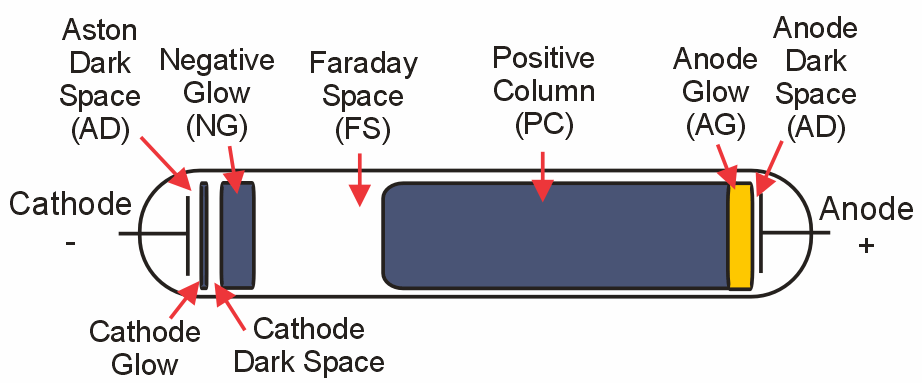

3. 1. 글로우 방전

크룩스관은 냉음극관의 일종으로, 열전자 방출을 위한 가열 필라멘트 없이 작동한다. 대신, 유도 코일 등으로 만든 고압의 직류전압(수 kV ~ 100 kV)을 전극 사이에 인가하여, 전리된 잔류 기체 분자를 음극에 충돌시켜 2차 전자를 생성한다. 이 때문에 크룩스관은 내부에 소량의 공기가 없으면 동작하지 않으며, 필요한 진공도는 대략 10−6 ~ 5×10−8 atm(0.1 ~ 0.005 Pa)이다.크룩스관 안에서는 광전리나 자연 방사선의 전리 작용 등에 의해 자연 발생한 소수의 이온과 자유 전자가 고전압이 만드는 전장에 의해 가속된다. 전자가 다른 기체 분자와 충돌하면, 분자 내의 전자가 튕겨져 나가 양이온이 남는 타운센드 방전이 연쇄적으로 발생한다. 발생한 양이온은 모두 음극으로 끌려가 음극 표면에서 다량의 전자를 튕겨낸다. 이 전자가 음극에서 척력을 받아 양극을 향해 날아간 것이 음극선이다.

관 내부는 적절하게 배기되어 있어, 대부분의 전자가 기체 분자와 충돌하지 않고 관 전체 길이를 통과할 수 있다. 가벼운 전자는 고전압에 의해 상당한 속도(10 kV의 관 전압에서 약 5만 9000 km/s, 광속의 20%[32])까지 가속된다. 양극 부근의 전자는 운동량이 높아 양극의 인력을 뿌리치고 옆을 지나 관 바닥 내벽에 부딪힌다. 전자가 유리 원자와 충돌하면 궤도 전자를 높은 에너지 준위로 밀어 올리고, 여기된 전자가 원래 에너지 준위로 돌아갈 때 빛을 방출한다. 형광이라 불리는 이 과정으로 유리는 황록색 빛을 낸다. 전자 자체는 보이지 않지만, 전자 빔이 조사되는 지점은 발광으로 식별할 수 있다. 후대 연구자들은 황화 아연 등 형광 및 인광을 발하는 형광체를 유리관 내벽에 칠해 발광을 쉽게 볼 수 있도록 했다. 내벽에 부딪힌 전자는 양극에 도달하여, 양극에 연결된 도선을 따라 전원으로 진행하여 음극으로 되돌아간다.

관 내 압력이 10−6 atm(0.1 Pa)보다 높아지면, 플라즈마의 작용에 의해 압력 값에 따라 다른 색상을 가진 다양한 글로우 영역이 생성된다(아래 그림 참고). 이러한 현상의 자세한 원리는 20세기 초 플라즈마 물리학이 발전하기 전까지는 완전히 이해되지 않았다.

4. 크룩스관을 이용한 실험

19세기 말, 크룩스와 Cromwell Varley를 비롯한 영국 과학자들은 음극선이 전하를 띤 원자 입자인 '방사성 물질'이라고 믿었다. 반면, E. 비데만, 하인리히 헤르츠, 외젠 골트슈타인 등의 독일 연구자들은 음극선이 새로운 형태의 전자기파인 '에테르 진동'이라고 생각했다.[21][10] 이 논쟁은 J. J. 톰슨이 음극선의 질량을 측정하여, 이전에 알려지지 않은 음전하 입자, 즉 최초의 아원자 입자인 '전자'를 발견하면서 종결되었다.

골트슈타인은 음극선의 속도를 측정하고자 했다. 글로우 방전이 움직이는 음극선에 의해 생성된다면, 도플러 효과로 인해 빛의 주파수가 이동할 것이라고 생각했다. 그는 "L"자 모양의 관을 만들고 분광기로 관찰했지만, 이동을 발견하지 못했다. 이는 실제 빛이 전자 자체가 아니라 전자에 충돌한 가스 원자에서 방출되기 때문이었다. 원자는 전자보다 훨씬 무거워 느리게 움직이므로 도플러 이동이 거의 없었다.

4. 1. 몰타 십자 실험

1869년, 율리우스 플뤼커는 음극을 향한 몰타 십자 모양의 양극을 가진 크룩스관을 만들었다. 이 양극은 경첩으로 연결되어 관 바닥에 접힐 수 있었다. 관을 켜면 음극선이 관 뒷면의 형광에 십자 모양의 그림자를 만들어, 광선이 직선으로 이동한다는 것을 보여주었다. 이 형광은 음극선이 자외선 외에는 형광을 일으키는 것이 없었기 때문에 전자기파라는 주장의 근거로 사용되었다.[21][10] 잠시 후 형광이 '피로해지고' 빛이 줄어들었다. 십자가를 광선의 경로에서 접으면 더 이상 그림자를 드리우지 않았고, 이전에 그림자가 드리워졌던 영역은 주변 영역보다 더 강하게 형광을 냈다.4. 2. 음극선의 편향 실험

율리우스 플뤼커는 1869년에 음극을 향한 몰타 십자 모양의 양극을 가진 관을 만들었다. 이 양극은 경첩으로 연결되어 관 바닥에 접힐 수 있었다. 관을 켜면 음극선은 관 뒷면의 형광에 날카로운 십자 모양의 그림자를 드리워, 광선이 직선으로 움직인다는 것을 보여주었다.[20] 잠시 후 형광이 '피로해지고' 빛이 줄어들었다. 십자가를 광선의 경로에서 접으면 더 이상 그림자를 드리우지 않았고, 이전에 그림자가 드리워졌던 영역은 주변 영역보다 더 강하게 형광을 냈다.골트슈타인은 1876년에 음극선이 항상 음극 표면에 수직으로 방출된다는 것을 발견했다.[22][23] 음극이 평평한 판인 경우, 광선은 판의 평면에 수직인 직선으로 쏘아졌다.

하인리히 헤르츠는 음극선 빔의 양쪽에 두 번째 쌍의 금속판을 가진 관을 만들었다. 음극선이 전하 입자라면, 그 경로는 판에 전압이 가해질 때 생성되는 전기장에 의해 구부러져야 했다. 그는 어떤 굽힘도 발견하지 못했지만, 나중에 그의 관이 충분히 진공되지 않아 표면 전하가 축적되어 전기장을 가린 것으로 밝혀졌다. 나중에 아서 슈스터는 더 높은 진공 상태에서 실험을 반복했다. 그는 광선이 양전하를 띤 판으로 끌리고 음전하를 띤 판으로 반발되어 빔이 굽혀지는 것을 발견했다. 이것은 광선이 음전하를 띠고 있다는 증거였다.

크룩스는 관의 목에 자석을 놓아, 빔이 그 사이의 자기장을 통과하도록 했다. 빔은 자기장에 수직으로 아래로 구부러졌다. 빔의 경로를 드러내기 위해 크룩스는 관의 길이를 따라 형광체 코팅이 된 판지 스크린이 있는 관을 발명했는데, 전자가 스크린에 부딪혀 빛나는 선을 만들 수 있도록 스크린이 약간 기울어져 있었다. 이 선은 가로 자기장에서 위아래로 구부러지는 것을 볼 수 있었다. 이 효과 (현재 로렌츠 힘이라고 불림)는 음극선이 패러데이의 유도 법칙을 전선 내의 전류처럼 따른다는 것을 보여주었다.

장밥티스트 페랭은 1895년에 음극선을 수집하기 위해 음극을 향한 끝에 작은 구멍이 있는 닫힌 알루미늄 실린더인 '포획기'를 사용하여 관을 만들었다. 포획기는 검전기에 연결하여 전하를 측정했다. 검전기는 음전하를 보여주어 음극선이 실제로 음의 전기를 운반한다는 것을 증명했다.

4. 3. 자기 편향 실험

율리우스 플뤼커는 1869년에 음극을 향한 몰타 십자 모양의 양극을 가진 관을 만들었다. 이 관은 경첩으로 되어 있어서 관 바닥에 접힐 수 있었다. 관을 켜면 음극선은 관 뒷면의 형광에 날카로운 십자 모양의 그림자를 드리워, 광선이 직선으로 움직인다는 것을 보여주었다. 잠시 후 형광이 '피로해지고' 빛이 줄어들었다. 십자가를 광선의 경로에서 접으면 더 이상 그림자를 드리우지 않았고, 이전에 그림자가 드리워졌던 영역은 주변 영역보다 더 강하게 형광을 냈다.골트슈타인은 1876년에 음극선이 항상 음극 표면에 수직으로 방출된다는 것을 발견했다.[22][23] 음극이 평평한 판인 경우, 광선은 판의 평면에 수직인 직선으로 쏘아졌다.

하인리히 헤르츠는 음극선 빔의 양쪽에 두 번째 쌍의 금속판을 가진 관을 만들었다. 음극선이 전하 입자라면, 그 경로는 판에 전압이 가해질 때 생성되는 전기장에 의해 구부러져야 했다. 그는 어떤 굽힘도 발견하지 못했지만, 나중에 그의 관이 충분히 진공되지 않아 표면 전하가 축적되어 전기장을 가린 것으로 밝혀졌다. 나중에 아서 슈스터는 더 높은 진공 상태에서 실험을 반복했다. 그는 광선이 양전하를 띤 판으로 끌리고 음전하를 띤 판으로 반발되어 빔이 굽혀지는 것을 발견했다.

크룩스는 관의 목에 자석을 놓아 빔이 그 사이의 자기장을 통과하도록 했다. 빔은 자기장에 수직으로 아래로 구부러졌다. 이 효과 (현재 로렌츠 힘이라고 불림)는 음극선이 패러데이의 유도 법칙을 전선 내의 전류처럼 따른다는 것을 보여주었다. 전기적 및 자기적 편향 모두 입자 이론의 증거였는데, 정적 전기장과 자기장은 진공에서 빛의 파동 빔에 아무런 영향을 미치지 않기 때문이다.

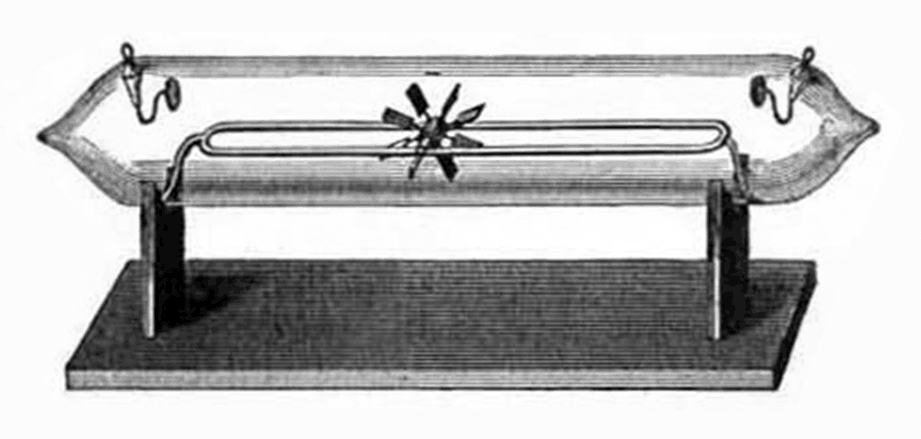

크룩스는 작은 날개가 달린 터빈 또는 패들휠을 음극선의 경로에 놓았고, 광선이 부딪히면 회전한다는 것을 발견했다. 패들휠은 관의 음극 쪽에서 멀어지는 방향으로 회전했는데, 이는 음극선이 패들에 부딪히는 힘이 회전을 일으키고 있음을 시사했다. 크룩스는 당시 이것이 음극선이 운동량을 가지고 있음을 보여주므로, 광선이 물질 입자일 가능성이 높다고 결론지었다. 그러나 나중에 패들 휠이 입자(또는 전자)가 패들 휠에 부딪히는 운동량 때문이 아니라 라디오미터 효과 때문에 회전한다는 결론이 내려졌다. 광선이 패들 표면에 부딪히면 가열되고, 열은 그 옆의 가스가 팽창하여 패들을 밀어냈다. 이것은 1903년 J. J. 톰슨이 패들 휠에 부딪히는 전자의 운동량이 1분에 한 번 회전하는 데 충분할 뿐이라고 계산함으로써 증명되었다.

장밥티스트 페랭은 1895년에 음극선을 수집하기 위해 음극을 향한 끝에 작은 구멍이 있는 닫힌 알루미늄 실린더인 '포획기'를 사용하여 관을 만들었다. 포획기는 검전기에 연결하여 전하를 측정했다. 검전기는 음전하를 보여주어 음극선이 실제로 음의 전기를 운반한다는 것을 증명했다.

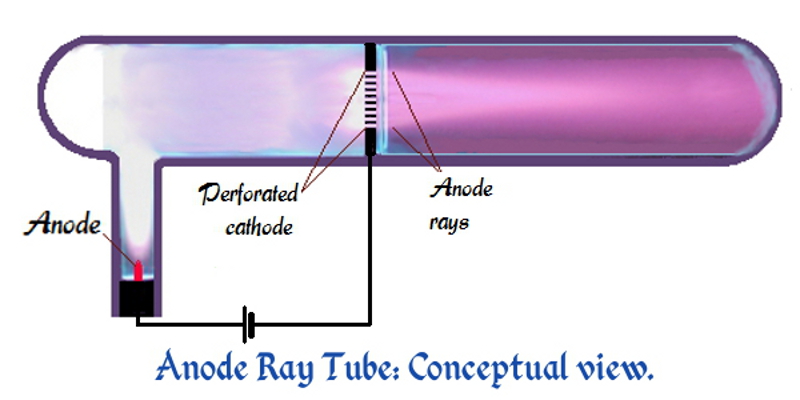

골트슈타인은 1886년에 음극에 작은 구멍이 있으면 음극의 뒷면, 즉 양극 반대편에 있는 구멍에서 희미한 발광 광선이 나오는 것을 발견했다.[24][25] 전기장 내에서 이러한 양극선이 음극선과 반대 방향으로 구부러지는 것을 발견했는데, 이는 양전하를 띤다는 것을 나타낸다.

4. 4. 패들휠 실험

윌리엄 크룩스는 음극선의 경로에 작은 날개가 달린 터빈 (패들휠)을 설치했고, 음극선이 닿으면 패들휠이 회전하는 것을 발견했다. 패들휠은 관의 음극 쪽에서 멀어지는 방향으로 회전했는데, 이는 음극선이 패들에 부딪히는 힘이 회전을 일으키고 있음을 시사했다.[20] 크룩스는 이를 통해 음극선이 운동량을 가지고 있으며, 따라서 물질 입자일 가능성이 높다고 결론지었다. 그러나 이후 패들휠의 회전은 입자(전자)의 운동량 때문이 아니라 라디오미터 효과 때문이라는 결론이 내려졌다. 즉, 음극선이 패들 표면에 부딪히면 그 부분이 가열되고, 열에 의해 팽창된 주변 기체가 패들을 밀어낸 것이다. 1903년 J. J. 톰슨은 패들휠에 부딪히는 전자의 운동량으로는 1분에 한 번 회전하는 정도의 느린 회전만이 가능하다는 것을 계산하여 이를 증명했다. 결국 크룩스의 실험은 음극선이 물체의 표면을 가열할 수 있다는 것을 보여준 셈이다.4. 5. 양극선 실험

19세기 말, 윌리엄 크룩스를 비롯한 영국 과학자들은 음극선이 전하를 띤 원자 입자, 즉 '방사성 물질'이라고 믿었다. 반면, 하인리히 헤르츠 등의 독일 과학자들은 음극선이 새로운 형태의 전자기파인 '에테르 진동'이라고 주장했다.[21][10]율리우스 플뤼커는 1869년 몰타 십자 모양의 양극을 가진 관을 만들어 음극선이 직선으로 움직인다는 것을 보였다. 이는 음극선이 자외선 외에 형광을 일으키는 유일한 것으로 알려졌기에 전자기파라는 주장의 근거로 사용되기도 했다.

골트슈타인은 1876년 음극선이 음극 표면에 수직으로 방출된다는 것을 발견했다.[22][23] 평평한 음극판에서는 광선이 수직으로 쏘아졌고, 오목한 음극에서는 한 점에 집중되어 시료를 고온으로 가열하는 데 사용될 수 있었다.

하인리히 헤르츠는 음극선관(CRT)과 유사한 실험 장치를 만들었으나, 진공 부족으로 표면 전하가 축적되어 전기장에 의한 굽힘을 관찰하지 못했다. 이후 아서 슈스터가 더 높은 진공 상태에서 실험을 반복하여 음극선이 양전하를 띤 판으로 끌리고 음전하를 띤 판으로 반발되는 것을 확인했다. 이는 음극선이 음전하를 띠고 있다는 증거였다.

크룩스는 관에 자석을 설치하여 음극선이 자기장에 의해 아래로 구부러지는 것을 확인했다. 그는 관 내부에 형광체 코팅된 판지 스크린을 설치하여 빔의 경로를 시각적으로 확인할 수 있었다. 이는 로렌츠 힘에 의한 현상으로, 음극선이 패러데이의 유도 법칙을 따르는 전하 입자임을 보여주었다.

크룩스는 음극선 경로에 날개 달린 패들휠을 설치하여 음극선이 운동량을 가지고 있음을 보였다. 그러나 이는 라디오미터 효과에 의한 것으로 밝혀졌다.

장밥티스트 페랭은 1895년 '포획기'를 사용하여 음극선이 실제로 음전하를 운반한다는 것을 증명했다.

골트슈타인은 1886년 음극에 구멍을 뚫으면 양극 반대편에서 나오는 양극선을 발견했다.[24][25] 이 광선은 음전하를 띤 판으로 구부러져 양전하를 띤다는 것이 밝혀졌다. 이들은 음극으로 끌려 음극선을 생성한 양의 이온이었으며, ''운하선''(Kanalstrahlen)이라고 명명되었다.[26]

골트슈타인은 도플러 효과를 이용해 음극선의 속도를 측정하려 했으나, 실제로는 전자보다 훨씬 무거운 가스 원자에 의한 발광 때문에 도플러 이동이 관찰되지 않았다.

1886년 골트슈타인은 음극에 구멍을 뚫으면 양극 반대편 입구에서 희미한 빛이 흘러나오는 현상을 발견했다.[44][45] 이 "양극선"에 전장을 가하면 음극선과는 반대로 음전하를 띤 극판으로 끌려갔다. 양극선의 정체는 음극으로 끌린 양이온 빔이었다. 골트슈타인은 이것을 "카날선"(canal ray)이라고 명명했다.[46]

4. 6. 레나드 창 실험

필리프 레나르트는 음극선을 크룩스관 밖으로 꺼낼 수 있는지 확인하려 했다. 그는 음극에 면한 용기 벽에 "창"을 열고, 외부의 대기압에 견딜 수 있을 정도의 두께인 알루미늄박을 붙여 음극선을 받도록 했다. 이 장치는 나중에 "레나르트 창"이라고 불렸다. 레나르트가 실험을 하자, 실제로 무언가가 창에서 방출되었다. 창 앞에 둔 형광 스크린은 빛이 닿지 않아도 형광을 발했고, 사진 건판을 놓으면 노출되지 않았음에도 검게 감광되었다. 이 효과가 미치는 범위는 매우 짧아 2.5cm 정도였다. 레나르트는 다양한 물질 시트를 사용하여 음극선의 투과력을 측정했고, 원자선으로는 불가능할 정도로 두꺼운 물체를 음극선이 투과할 수 있다는 것을 발견했다. 원자는 당시 가장 작은 입자라고 생각되었기 때문에, 처음에는 이 결과가 음극선이 파라는 증거로 여겨졌다. 나중에 전자가 원자보다 작다는 것이 밝혀지면서, 투과력의 높이도 그 때문이라고 여겨졌다. 레나르트는 이 업적으로 1905년 노벨 물리학상을 수상했다.

참조

[1]

서적

Physics in Medical Diagnosis

Springer

[2]

논문

On the illumination of lines of molecular pressure, and the trajectory of molecules

1878-12

[3]

간행물

Crookes Tube

https://books.google[...]

Dodd, Mead & Co.

2008-11-11

[4]

간행물

Crookes tube

http://www.infopleas[...]

Columbia Univ. Press

2008-11-11

[5]

간행물

X-ray tube

http://medical-dicti[...]

Farlex, Inc.

2008-11-11

[6]

서적

Medical Electricity, Rontgen Rays, and Radium

https://web.archive.[...]

Saunders

2008-11-12

[7]

서적

The Discharge of Electricity through Gases

[8]

서적

Inward Bound: Of Matter and Forces in the Physical World

https://books.google[...]

Oxford Univ. Press

[9]

서적

The Discharge of Electricity through Gases

https://archive.org/[...]

Charles Scribner's Sons

[10]

서적

The Discharge of Electricity Through Gases

https://archive.org/[...]

Charles Scribner's Sons

1903

[11]

논문

On bodies smaller than atoms

https://books.google[...]

Bonnier Corp.

2009-06-21

[12]

서적

X rays: an introduction to the study of Röntgen rays

https://archive.org/[...]

Longmans, Green and Co.

1914

[13]

서적

The Principles of Radiography

https://archive.org/[...]

D. Van Nostrand Co.

1922

[14]

서적

Medical X-Ray Techniques in Diagnostic Radiology: A textbook for radiographers and Radiological Technicians, 4th Ed.

https://books.google[...]

Springer Scientific and Business Media

2012

[15]

서적

Production and measurement of high vacuum

https://archive.org/[...]

General Electric Review

1922

[16]

문서

[17]

웹사이트

W. C. Roentgen and the discovery of X-rays

https://archive.toda[...]

Medcyclopedia.com, GE Healthcare

2008-05-05

[18]

논문

On a New Kind of Rays

1896-01-23

[19]

서적

X-rays, 3rd Ed.

https://archive.org/[...]

Longmans, Green Co.

[20]

웹사이트

The Cathode Rays

https://web.archive.[...]

2008-09-27

[21]

서적

[22]

서적

The Discharge of Electricity through Gasses

https://books.google[...]

Charles Scribner's Sons

[23]

문서

[24]

문서

[25]

서적

[26]

웹사이트

Concept review Ch.41 Electric Current through Gasses

http://iit-jee-physi[...]

2008-11-11

[27]

웹사이트

クルックス管(クルックスかん)の意味

https://dictionary.g[...]

goo国語辞書

2019-12-08

[28]

논문

On the illumination of lines of molecular pressure, and the trajectory of molecules

1878-12

[29]

간행물

Crookes Tube

https://books.google[...]

Dodd, Mead & Co.

2016-06-29

[30]

웹사이트

Crookes tube

http://www.infopleas[...]

Columbia Univ. Press

2016-06-29

[31]

간행물

X-ray tube

http://medical-dicti[...]

Farlex, Inc.

2016-06-29

[32]

서적

X-rays

https://books.google[...]

Longmans, Green Co.

2016-06-27

[33]

서적

Medical Electricity, Rontgen Rays, and Radium

http://www.electroth[...]

Saunders

2016-06-27

[34]

논문

On a new Form of the 'Sprengel' Air-pump and Vacuum-tap

https://archive.org/[...]

2016-06-28

[35]

서적

Inward Bound: Of Matter and Forces in the Physical World

https://books.google[...]

Oxford Univ. Press

2016-06-28

[36]

서적

The Discharge of Electricity through Gasses

https://books.google[...]

Charles Scribner's Sons

2016-06-28

[37]

문서

[38]

웹사이트

W. C. Roentgen and the discovery of X-rays

http://www.medcyclop[...]

Medcyclopedia.com, GE Healthcare

2008-05-05

[39]

논문

On a New Kind of Rays

http://www.nature.co[...]

2016-06-29

[40]

웹사이트

The Cathode Rays

http://library.think[...]

2008-09-27

[41]

문서

[42]

문서

[43]

논문

Monat der Berl. Akad.

[44]

논문

[45]

문서

[46]

웹사이트

Concept review Ch.41 Electric Current through Gasses

http://iit-jee-physi[...]

2016-06-29

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com