팔작지붕

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

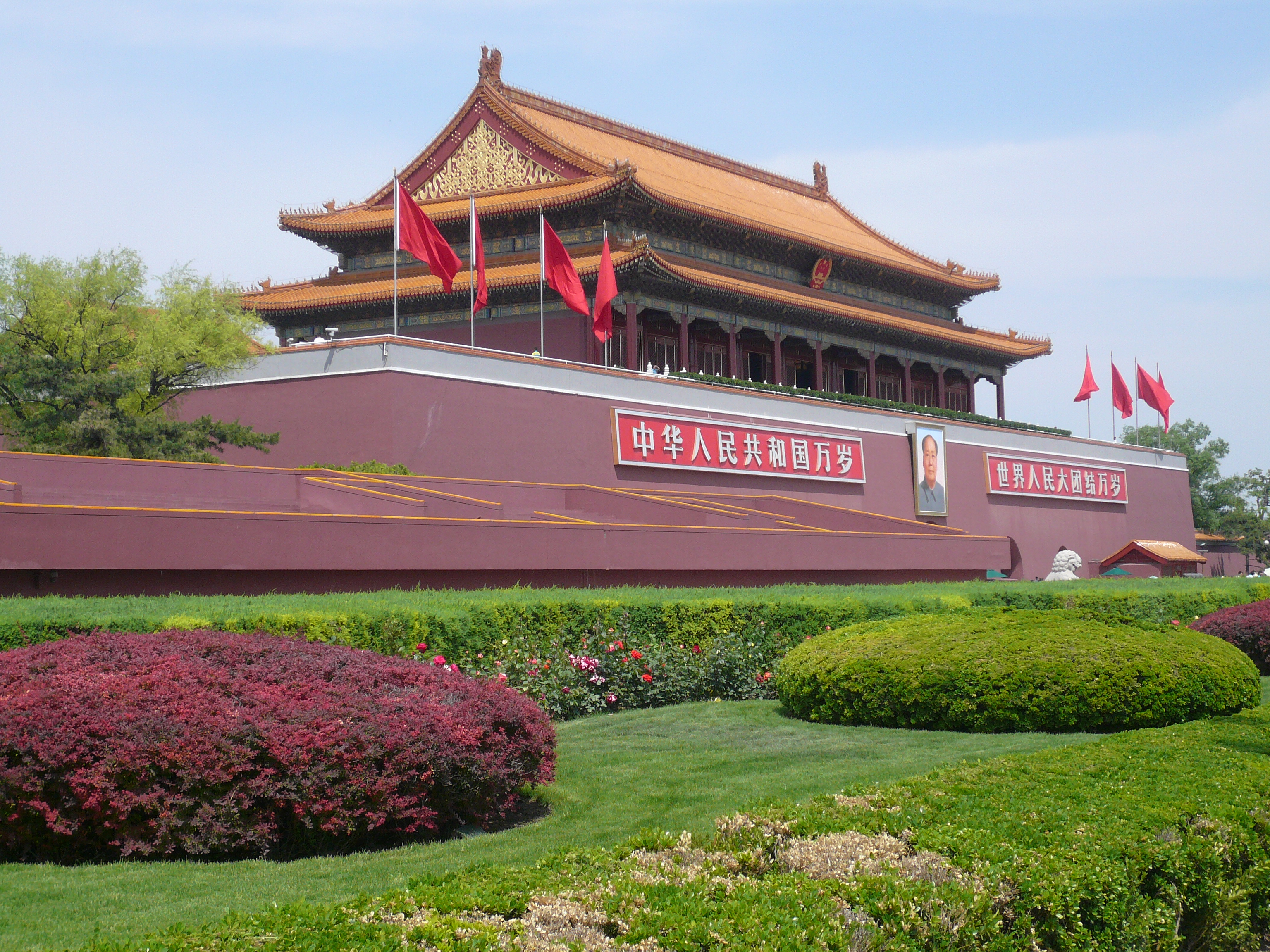

팔작지붕은 중국어로는 歇山(xiēshān), 한국어로는 팔작지붕, 일본어로는 入母屋(irimoya)라고 불리는 건축 양식이다. 한국, 중국, 일본, 스리랑카 등 동아시아 및 동남아시아 지역에서 다양한 형태로 나타나며, 각 지역의 건축 양식에 영향을 미쳤다. 한국에서는 조선 시대 권위 있는 건축물에 주로 사용되었으며, 중국에서는 궁궐, 사찰, 정원 등 공적인 기능을 하는 건축물에, 일본에서는 불교 사찰의 본당과 신사 건축에 널리 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동아시아 전통건축의장 - 등롱

등롱은 불꽃을 보호하기 위해 나무틀과 종이 등으로 불을 둘러싼 조명 기구로, 고대 중국에서 기원하여 동아시아로 전파되었으며 사찰, 정원 등에서 조명 및 장식 목적으로 사용되고, 재료와 형태에 따라 다양한 종류가 있으며, 현대에는 LED 등롱 등으로 제작되어 널리 활용된다. - 동아시아 전통건축의장 - 두공

두공은 전통 중국 건축의 목조 골조 구조에서 하중 분산과 지진 저항 역할을 하며, 당나라와 송나라 시대에 구조적 요소로 시작하여 명나라 시대에 장식적 요소가 더해져 문화적 상징성을 갖게 되었다. - 지붕 - 시카라

시카라는 힌두 사원 건축에서 탑 또는 성소 위의 첨탑을 지칭하는 용어로, 라티나, 세카리, 부미자의 세 가지 주요 형태로 나뉘며, 그 기원은 불분명하지만 고대 메소포타미아 건축과 불교 스투파의 영향을 받아 6세기경부터 다양한 양식으로 발전해왔다. - 지붕 - 피뢰침

피뢰침은 낙뢰로부터 건물이나 구조물을 보호하기 위해 낙뢰를 안전하게 접지로 유도하는 장치이며, 벤자민 프랭클린이 널리 알리고 피뢰 시스템의 이해와 적용을 발전시켰다.

2. 명칭

중국어로는 歇山|xiēshān중국어[4][5], 한국어로는 팔작지붕[6], 일본어로는 入母屋|irimoya일본어[9]라고 불린다.

야요이 시대의 취락유적인 시즈오카현시즈오카시 토로 유적의 수혈식 평지 건물은 초가 팔작지붕으로 복원되어 있으며, 나라현 사미다 호타즈카 고분에서 출토된 가옥문경에도 당시 건축 양식 4종이 나타나 있는데, 그 중 하나가 팔작지붕이다. 집 모양 하니와는 지붕 형식이 팔작지붕인 것이 많다.

중국에서 팔작지붕 양식은 동한 시대에 우진각 지붕을 변형하여 생겨났으며, "겹산(歇山) 지붕" 양식이라고도 불린다. 주로 궁궐, 사찰, 정원 등 공적인 기능을 하는 건축물에 사용되었다. 현대에도 중국의 불교 사찰과 도교 사당에서 널리 사용된다.[7]

팔작지붕은 동아시아에서 널리 사용되는 지붕 양식으로, 지역에 따라 다양한 특징을 보인다.

3. 역사

일본에서는 예로부터 맞배지붕이 우진각지붕보다 존중받았고, 그 조합인 팔작지붕은 가장 격식이 높은 형식으로 여겨졌다. 기와지붕 팔작지붕은 호류지 금당이나 헤이안 신궁 다이코쿠덴 외에도 각지 성곽 건축에서도 볼 수 있다.

팔작지붕은 서양에서는 적고, 목조 건축이 발전한 일부 마을에서만 볼 수 있지만, 일본 외에 중국, 대한민국, 베트남, 태국, 인도, 인도네시아 등 동양 사찰에서 자주 볼 수 있다. 중국에서는 '''헐산정'''(歇山頂), 헐산식 옥상, 또는 구척정이라고도 불린다. 송나라에서는 구척전, 조전, 하량두조 등으로 불렸지만, 청나라 시대에 헐산정이라고 불리게 되었다.

일본에서 일반 민가에 팔작지붕이 사용되는 것은 교토 부근, 가이, 사가미, 무사시에 걸쳐 산간 지역이 많다. 교토 부근에서는 연기 배출구 역할만 하는 것이 있지만, 가이에서는 다락방에 방을 만들어 양잠에 이용하는 경우가 있었다.[12]

4. 구조

이 양식은 일반적으로 아홉 개의 용마루와 추녀 지붕이 주랑으로 둘러싸인 특징을 갖는다. 아홉 개의 용마루는 꼭대기에 있는 수평 용마루인 주 용마루와 네 개의 수직 용마루, 네 개의 대각선 용마루로 구성된다.

일반적으로 팔작 지붕 양식에는 홑처마(单檐)와 겹처마(重檐) 두 가지 유형의 처마가 있다. 홑처마는 기본 팔작 지붕의 가장자리를 의미하며, 겹처마는 기본 팔작 지붕 아래에 추가적인 처마층이 있는 것이다. 겹처마 유형의 예로는 자금성의 자녕궁, 태화문 및 보화전, 그리고 타이베이의 그랜드 호텔의 팔작 지붕에서 찾아볼 수 있다. 홑처마 유형의 예로는 지화사, 묘응사의 산문, 그리고 타이베이 성벽의 북문 등에서 찾아볼 수 있다.

조선 시대에는 권위 있는 건축물에서 가장 흔하게 사용된 지붕 유형으로, 위계가 가장 높다는 점을 고려할 때, 규모에 관계없이 대부분의 주요 건물은 팔작지붕이었다. 그러나 조선 후기 사찰 건축에서는 지붕 가구에 사용되는 목재 수요가 많아 목재가 부족했기 때문에, 하부 가구를 그대로 두고 지붕만 팔작지붕으로 교체하는 경우가 많았다.

6세기에 중국에서 일본으로 전해진[9] ''입모야'' 양식은 원래 불교 사찰의 본당과 강당에 사용되었다. 일본 중세 시대 후기에는 신사의 ''혼덴''과 궁궐, 성, 민가에서도 사용되기 시작했다.[8] 일반적으로 박공면은 ''모야'', 즉 핵심 구조 바로 위에 위치하며, 합각면은 하나 이상의 면에서 핵심 구조를 둘러싸는 베란다와 같은 통로인 ''히사시''를 덮는다.[9]

이 양식은 일본의 불교 사찰과 신사 건축에 여전히 널리 사용되고 있다. 모야즈쿠리|母屋造일본어라고도 불린다.[9] 입모양 지붕은 상부에서는 맞배지붕 (장변 측에서 보아 앞뒤 2방향으로 경사를 가짐), 하부에서는 우진각지붕 (앞뒤 좌우 4방향으로 경사를 가짐)이 되는 구조를 가진다. 야요이 시대의 취락유적인 시즈오카현시즈오카시의 토로 유적의 수혈식 평지 건물이 초가 입모양 지붕으로 복원되어 있으며, 나라현의 사미다 호타즈카 고분에서 출토된 가옥문경에도 당시의 건축 양식 4종이 나타나 있으며, 그 중 하나에도 입모양 지붕이 보인다. 또한, 집 모양의 하니와는 지붕 형식이 입모양인 것이 많다.

일본에서는 예로부터 맞배지붕은 우진각지붕보다 존중받았고, 그 조합인 입모양 지붕은 가장 격식이 높은 형식으로 여겨졌다. 기와지붕의 입모양 지붕은 호류지의 금당이나 헤이안 신궁다이코쿠덴 외에도 각지의 성곽 건축에서도 볼 수 있다.

이 형식의 지붕은 서양에서는 적고, 목조 건축이 발전한 일부 마을에서만 볼 수 있지만, 일본 외에 중국, 대한민국 외에도 베트남, 태국, 인도, 인도네시아 등 동양의 사찰에서 자주 볼 수 있다. 중국에서는 '''헐산정''' (けつさんちょう), 헐산식 옥상, 또는 구척정이라고도 불린다. 송나라에서는 구척전, 조전, 하량두조 등으로 불렸지만, 청나라 시대에 헐산정이라고 불리게 되었다.

일본에서 일반 민가에 입모양 지붕이 사용되는 것은 교토 부근 · 가이 · 사가미 · 무사시에 걸쳐 산간 지역이 많다. 교토 부근에서는 연기 배출구로서의 역할만 하는 것이 있지만, 가이에서는 다락방에 방을 만들어 양잠에 이용하는 경우가 있었다.[12] 맞배지붕 부분과, 우진각지붕 부분의 각도가 이어져 있지 않은 것을 시코로야네라고 부른다.

5. 지역별 특징

일본에서는 입모양 지붕(入母屋)이라 불리며, 맞배지붕과 우진각지붕을 결합한 형태로 가장 격식이 높은 지붕으로 여겨졌다. 호류지 금당, 헤이안 신궁 다이코쿠덴 등 주요 건축물과 성곽 건축에서 볼 수 있다. 일반 민가에서는 교토 부근, 가이, 사가미, 무사시 등 산간 지역에서 주로 나타나며, 교토 부근에서는 연기 배출구 역할만 하는 경우도 있지만, 가이에서는 다락방을 만들어 양잠에 이용하기도 했다.[12]

중국에서는 헐산정(歇山頂) 등으로 불리며, 동한 시대에 우진각 지붕을 변형하여 생겨났다. 주로 궁궐, 사찰, 정원 등 공적인 기능을 하는 건축물에 사용되었다.

5. 1. 한국

조선 시대 건축물에서 가장 흔하게 사용된 지붕 유형이다. 위계가 가장 높다는 점을 고려할 때, 규모에 관계없이 대부분의 주요 건물은 팔작지붕이었다. 그러나 조선 후기 사찰 건축에서는 지붕 가구에 사용되는 목재 수요가 많아 목재가 부족했기 때문에, 하부 가구를 그대로 두고 지붕만 팔작지붕으로 교체하는 경우가 많았다.

5. 2. 중국

중국에서 팔작지붕은 동한 시대에 우진각 지붕을 변형하여 생겨났으며, "겹산(歇山) 지붕" 양식이라고도 불린다. 주로 궁궐, 사찰, 정원 등 공적인 기능을 하는 건축물에 사용되었다. 현대에도 중국의 불교 사찰과 도교 사당에서 널리 사용된다.[7]

이 양식은 일반적으로 아홉 개의 용마루와 추녀 지붕이 주랑으로 둘러싸인 특징을 갖는다. 아홉 개의 용마루는 꼭대기에 있는 수평 용마루인 주 용마루, 네 개의 수직 용마루, 네 개의 대각선 용마루로 구성된다.

일반적으로 팔작 지붕 양식에는 홑처마(单檐)와 겹처마(重檐) 두 가지 유형의 처마가 있다. 홑처마는 기본 팔작 지붕의 가장자리를 의미하며, 겹처마는 기본 팔작 지붕 아래에 추가적인 처마층이 있는 것이다. 겹처마 유형의 예로는 자금성의 자녕궁, 태화문 및 보화전, 타이베이의 그랜드 호텔에서 찾아볼 수 있다. 홑처마 유형은 지화사, 묘응사의 산문, 타이베이 성벽의 북문 등에서 볼 수 있다.

송나라에서는 구척전, 조전, 하량두조 등으로 불렸지만, 청나라 시대에 헐산정이라고 불리게 되었다.

5. 3. 일본

''입모야''는 6세기에 중국에서 일본으로 전해졌다.[9] 이 양식은 원래 불교 사찰의 본당과 강당에 사용되었다. 일본 중세 시대 후기에는 신사의 ''혼덴''과 궁궐, 성, 민가에서도 사용되기 시작했다.[8] 일반적으로 박공면은 ''모야'', 즉 핵심 구조 바로 위에 위치하며, 합각면은 하나 이상의 면에서 핵심 구조를 둘러싸는 베란다와 같은 통로인 ''히사시''를 덮는다.[9]

이 양식은 일본의 불교 사찰과 신사 건축에 여전히 널리 사용되고 있다. 모야즈쿠리|母屋造일본어라고도 불린다.[9] 일본식 합각지붕의 또 다른 변형으로는 시코로부키가 있다.

일본에서는 예로부터 맞배지붕은 우진각지붕보다 존중받았고, 그 조합인 입모양 지붕은 가장 격식이 높은 형식으로 여겨졌다. 기와지붕의 입모양 지붕은 호류지 금당이나 헤이안 신궁 다이코쿠덴 외에도 각지의 성곽 건축에서도 볼 수 있다.

일본에서 일반 민가에 입모양 지붕이 사용되는 것은 교토 부근, 가이, 사가미, 무사시에 걸쳐 산간 지역이 많다. 교토 부근에서는 연기 배출구로서의 역할만 하는 것이 있지만, 가이에서는 다락방에 방을 만들어 양잠에 이용하는 경우가 있었다.[12] 맞배지붕 부분과, 우진각지붕 부분의 각도가 이어져 있지 않은 것을 시코로야네라고 부른다.

5. 4. 스리랑카

스리랑카에서 맞배지붕과 유사한 양식은 ''캔디 지붕''(Kandyan roof)으로 알려져 있다. 캔디 지붕은 주로 종교적 건물과 역사적으로 왕실 건물에 사용되었지만, 그 기원은 "스리랑카 마을"의 전통에 있다.[1]

5. 5. 기타 지역

일본 외에 중국, 대한민국 외에도 베트남, 태국, 인도, 인도네시아 등 동양의 사찰에서 팔작지붕을 자주 볼 수 있다. 중국에서는 '''헐산정'''(歇山頂), 헐산식 옥상, 또는 구척정이라고도 불린다. 송나라에서는 구척전, 조전, 하량두조 등으로 불렸지만, 청나라 시대에 헐산정이라고 불리게 되었다.[12]

6. 갤러리

참조

[1]

서적

Drawing boundaries : architectural images in Qing China

Univ. of Hawai'i Press

[2]

서적

The mingqi pottery buildings of Han Dynasty China, 206 BC-AD 220 : architectural representations and represented architecture

Sussex Academic Press

[3]

서적

Chinese vernacular dwellings

Cambridge University Press

2011-08-25

[4]

서적

Chinese houses : a pictorial tour of China's traditional dwellings

https://archive.org/[...]

Reader's Digest Association

[5]

서적

Drawing boundaries : architectural images in Qing China

Univ. of Hawai'i Press

[6]

웹인용

Naver Dictionary

http://endic.naver.c[...]

2013-03-10

[7]

간행물

The "shape" and "meaning" of the roof arts in Chinese classical architecture

2017-04

[8]

문서

Iwanami Nihonshi Jiten (岩波日本史辞典), CD-ROM Version. Iwanami Shoten, 1999-2001.

[9]

웹인용

Irimoya-zukuri

http://www.aisf.or.j[...]

2009-05-31

[10]

서적

Architecture and Identity

https://books.google[...]

LIT Verlag Münster

2008

[11]

서적

Senarat Paranavitana Commemoration Volume

https://books.google[...]

BRILL

1978

[12]

서적

改稿 日本の民家

相模書房

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com