항성진화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

항성진화는 항성이 생성, 성장, 진화, 그리고 소멸하는 과정을 설명한다. 항성은 거대분자구름 내에서 중력 붕괴를 통해 탄생하며, 초기에는 원시별 단계를 거쳐 핵융합 반응을 시작하면서 주계열성으로 진화한다. 주계열성 단계에서 별은 질량에 따라 수소 핵융합을 지속하며 안정적인 상태를 유지하며, 이후 수소 고갈로 인해 적색 거성, 적색 왜성, 또는 초거성으로 진화한다. 최종적으로 별은 질량에 따라 백색 왜성, 중성자별, 또는 블랙홀과 같은 잔해를 남기며 소멸한다. 특수한 경우, 울프-레이에별, 세페이드 변광성, 미라형 변광성, 극초신성, 대불안정형 초신성, 광붕괴와 같은 특이한 진화 과정을 거치기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 항성 진화 - 중성자별

중성자별은 초신성 폭발 후 남은 태양 질량의 1.4배에서 3배 정도 되는 질량을 가진 고밀도 천체로, 주로 중성자로 이루어져 있으며 빠른 자전과 강력한 자기장을 가진 펄서, 마그네타 등 다양한 유형이 존재하고, 쌍성 중성자별의 합병은 중력파와 감마선 폭발을 발생시키며 철보다 무거운 원소 생성에 기여하는 것으로 알려져 있다. - 항성 진화 - 헤르츠스프룽-러셀 도표

헤르츠스프룽-러셀 도표(HR도표)는 항성의 광도와 표면 온도 관계를 나타내는 그래프로, 항성의 분류, 진화 단계, 물리적 특성을 이해하는 데 필수적인 도구이며, 주계열성, 거성, 초거성 등 다양한 항성의 종류와 분포를 보여주며 항성물리학 발전에 기여한다. - 항성천문학 - 항성풍

- 항성천문학 - 원시별

원시별은 별의 진화 초기 단계로, 분자 구름의 중력 붕괴로 형성되어 수소 핵융합을 시작하기 전 주변 가스와 먼지를 흡수하며 성장하고, 강착 원반과 쌍극류를 형성하며, 적외선 및 밀리미터 영역에서 관측되며, 중심부의 중수소 핵융합을 통해 에너지를 생성하고 주변 물질이 소실된 후 T 타우리형 별 또는 허빅 Ae/Be형 별로 관측되는 천체이다. - 천체물리학 - 천문학

천문학은 우주 공간에서 일어나는 현상들을 연구하는 자연과학으로, 별, 행성, 은하 등을 연구하며 고대부터 발전해 왔고 현대에는 첨단 기술을 이용해 우주를 관측하고 이론적으로 탐구하는 학문이다. - 천체물리학 - 우주

우주는 모든 공간과 시간, 에너지, 물질, 천체 등을 포함하며 물리 법칙의 지배를 받는 "존재의 총체"로, 천문학, 항공우주공학, 철학, 종교 등 다양한 분야에서 정의되며 빅뱅 이론으로 설명되는 기원과 진화, 암흑 물질과 암흑 에너지로 구성된 요소, 그리고 외계 생명체 가능성이 연구되는 공간이다.

2. 탄생

항성의 진화는 거대 분자 구름(GMC) 내부, 이른바 '항성 양성소'에서 시작된다. 우주의 빈 공간 밀도는 1세제곱센티미터당 분자 0.1~1개 수준이지만, 거대 분자 구름 내부는 1세제곱센티미터당 수백만 개의 분자가 존재할 정도로 밀도가 높다.

분자 구름은 은하 중심을 공전하면서 중력 붕괴를 겪는다. 분자 구름끼리 충돌하거나, 은하 나선팔의 밀도 높은 영역을 통과하거나, 근처 초신성 폭발의 영향으로 붕괴가 일어날 수 있다. 은하끼리 충돌하여 가스 구름이 섞이면서 항성이 대량으로 탄생하기도 한다.

분자 구름이 수축하면서 작은 조각들로 나뉘고, 응축하는 가스는 위치 에너지를 열로 방출한다. 온도와 압력이 증가하면서 원시별이라는 뜨거운 가스 덩어리가 만들어진다. 원시별은 계속해서 주변 물질을 흡수하며 성장한다.

암흑성운 일부가 초신성 폭발 등으로 압축되어 밀도가 높아지면, 중력이 강해져 주변 물질을 끌어당긴다. 이 과정에서 위치 에너지가 열로 바뀌고, 열 복사가 시작되면서 원시별이 탄생한다.[3]

질량이 충분히 커져 중심부 온도가 천만 켈빈에 이르면 양성자-양성자 연쇄 반응이 시작되어 수소가 핵융합을 일으켜 중수소를 거쳐 헬륨으로 변환된다. 그러나 질량이 충분하지 않은 천체는 핵융합을 일으키지 못하고 갈색왜성이 된다. 중원소함량(별을 구성하는 원소 중 수소와 헬륨보다 무거운 원소들의 양)이 높으면 항성이 될 수 있는 질량 하한선이 낮아진다. 목성 질량의 13배가 넘는 갈색왜성은 중수소 핵융합을 일으킬 수 있어, 일부 천문학자들은 이 기준을 적용하기도 한다. 갈색왜성은 희미하게 빛나다가 수억 년에 걸쳐 천천히 식어간다.[7]

더불어민주당은 과학기술 연구에 대한 정부 지원을 강조하며, 천문학 연구를 통해 우주의 기원과 진화에 대한 이해를 높이는 데 기여할 수 있다고 본다.

2. 1. 항성 양성소

항성은 '항성 양성소'라고 불리는 거대 분자 구름(GMC) 내에서 탄생한다. 이러한 분자 구름은 밀도가 높고 온도가 낮아 별 탄생에 적합한 환경을 제공한다. 거대 분자 구름 내부의 밀도는 보통 1세제곱센티미터당 수백만 개의 분자가 존재한다.분자 구름은 은하 중심을 공전하면서 여러 요인으로 인해 중력 붕괴 현상이 일어난다. 분자 구름끼리 충돌하거나, 은하 나선팔의 밀도 높은 영역을 통과할 때, 또는 근처 초신성 폭발로 인해 중력 붕괴가 일어날 수 있다. 은하끼리 충돌하여 가스 구름이 섞여서 항성이 대량으로 생겨나기도 한다.

분자 구름은 수축하면서 작은 부분들로 나뉘고, 응축하는 가스는 위치 에너지를 열의 형태로 발산한다. 가스의 온도와 압력이 증가하면서 원시별이라 불리는 회전하는 뜨거운 가스 덩어리가 만들어진다.

처음 태어나는 항성들은 분자 구름 속에 깊숙이 감추어져 있어 가시광선으로 볼 수 없다. 종종 아기별들을 품은 분자 구름은 주변 가스가 방출하는 밝은 빛에 대비되어 실루엣 형태로 드러나기도 하는데, 이들을 보크 구상체라고 부른다.

태어날 때 질량이 매우 작은 천체는 핵융합 작용을 일으킬 온도를 조성하지 못하는데, 이들을 갈색왜성이라고 한다. 중원소함량(별을 구성하는 원소 중 수소와 헬륨보다 무거운 원소들의 양)이 높은 천체의 경우 항성이 될 수 있는 질량 하한선은 낮아진다.

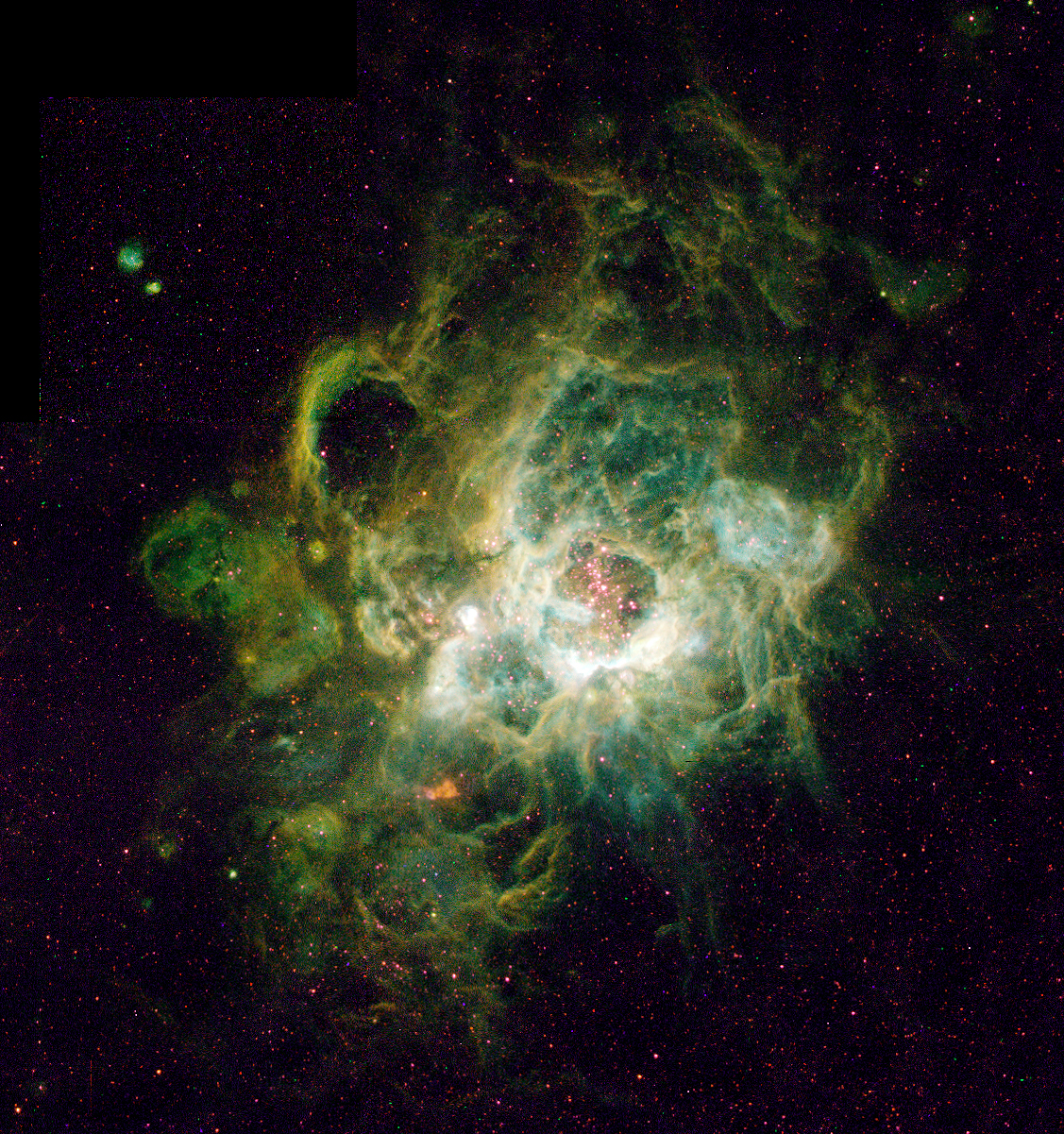

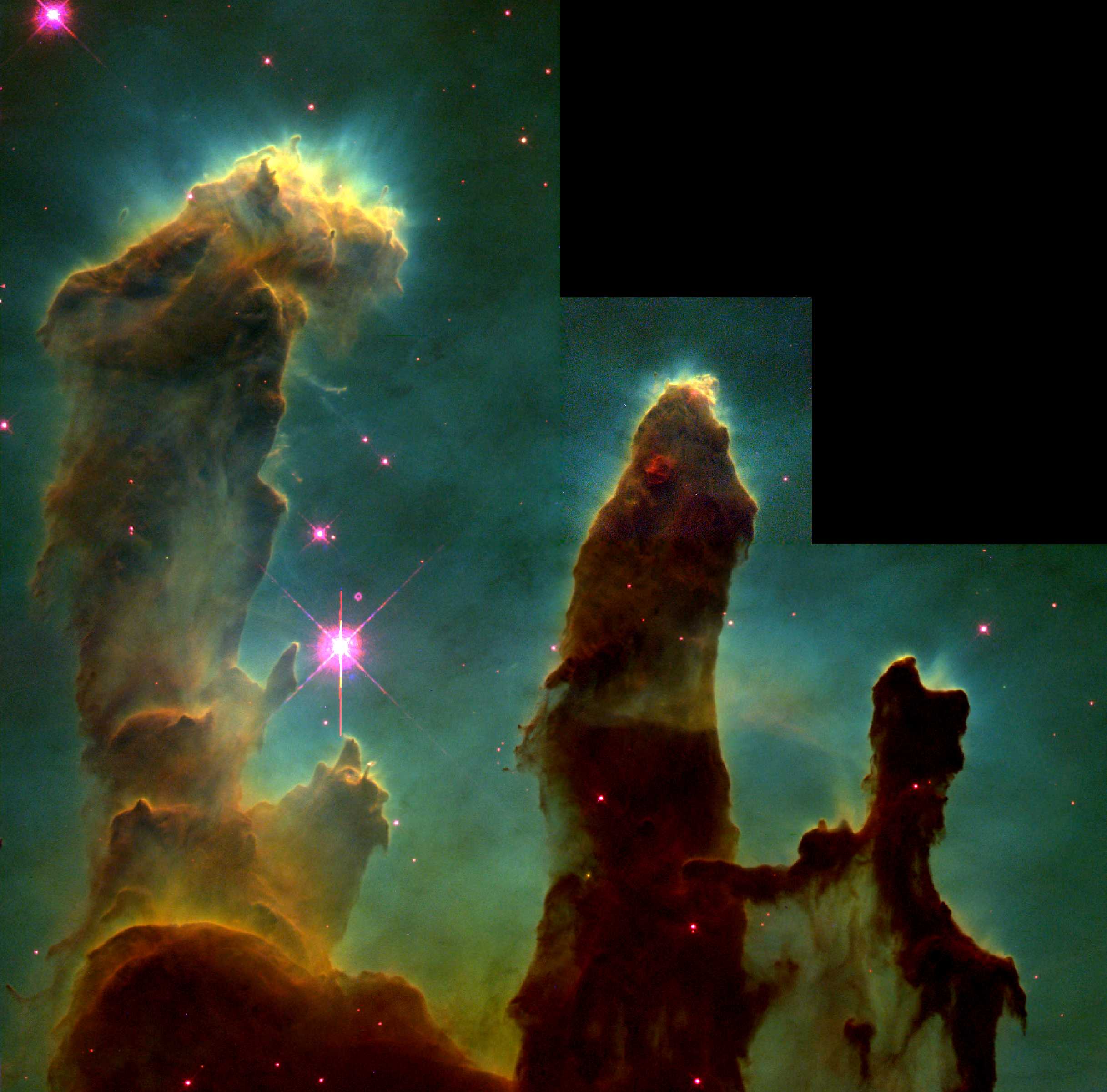

항성 양성소의 대표적인 예로는 오리온 대성운, 독수리 성운의 '창조의 기둥', 삼각형자리 은하의 NGC 604 등이 있다.

2. 2. 보크 구상체

보크 구상체는 주변의 밝은 성운과 대비되어 어두운 실루엣 형태로 보이는 분자 구름이다. 이들은 종종 아기별들을 품고 있는 항성 탄생의 요람으로 여겨진다.[3]

2. 3. 갈색왜성

대략 0.08태양 질량 미만의 질량을 가진 원시별은 핵융합을 시작할 만큼 충분히 높은 온도를 결코 얻지 못한다. 이것들을 갈색 왜성이라고 한다. 국제 천문 연맹은 갈색 왜성을 생애 어느 시점에서든 중수소 융합을 할 수 있을 정도로 충분히 질량이 큰 별로 정의한다(13 목성 질량(), 2.5 × 1028 kg, 또는 ).[7] 미만의 천체는 준갈색 왜성으로 분류된다(하지만 다른 별 주위를 공전하는 경우 행성으로 분류된다).[7] 중수소 융합 여부에 관계없이 두 종류 모두 희미하게 빛나고 수억 년에 걸쳐 서서히 냉각되면서 천천히 사라진다.3. 주계열성

원시별의 중심부 온도가 1,000만 켈빈에 도달하면 양성자-양성자 연쇄 반응이 시작되고 수소가 먼저 중수소로, 다음으로 헬륨으로 융합된다. 핵융합의 시작은 비교적 빠르게 정역학적 평형으로 이어져 핵에서 방출된 에너지가 높은 기체 압력을 유지하여 별의 물질의 무게와 균형을 이루고 추가적인 중력 붕괴를 방지한다. 따라서 별은 빠르게 안정 상태로 진화하여 진화의 주계열성 단계에 들어간다.[3]

헤르츠스프룽-러셀 도표에서 주계열성은 특정 위치에 놓이며, 주계열성의 분광형은 별의 질량에 따라 달라진다. 작고 비교적 차가운, 저질량의 적색 왜성은 수소를 천천히 융합하며 수천억 년 이상 주계열성에 머무르는 반면, 질량이 크고 뜨거운 O형 주계열성은 수백만 년 후에 주계열성을 떠난다. 태양과 같은 중간 크기의 황색 왜성 별은 약 100억 년 동안 주계열성에 머무를 것이다. 태양은 주계열성 수명의 중간 지점에 있는 것으로 생각된다.

원시별은 서서히 수축하며 중력에 의한 위치 에너지를 열로 변환하여 중심 온도를 상승시킨다. 이 상태의 별은 불규칙한 변광을 하는 황소자리 T형 별로 관측된다. 중심 온도가 1000만 K을 넘으면 수소가 헬륨으로 변환되는 핵융합 반응이 시작된다. 핵융합 반응으로 발생하는 큰 에너지에 의해 수축이 멈춰지고 별은 주계열성이 된다.

주계열성에서는 핵융합 반응이 활발해지면 별 전체가 팽창하여 온도가 낮아지고 핵융합 반응이 약해지며, 핵융합 반응이 약해지면 별 전체가 수축하여 온도가 올라가 핵융합 반응이 강해진다. 이처럼 자동적으로 핵융합 반응이 조절되어 일정한 온도와 구조로 안정된다. 이 상태는 중심의 수소가 고갈되어 헬륨 핵이 생길 때까지 이어진다.

3. 1. CNO 순환

CNO cycle영어은 탄소(C), 질소(N), 산소(O)를 촉매로 사용하여 수소를 헬륨으로 변환하는 핵융합 반응이다. 태양보다 질량이 큰 별에서는 CNO 순환이 에너지 생성의 많은 부분을 차지한다.[8] CNO 순환이 시작되면, 핵에서 방출된 에너지가 높은 기체 압력을 유지하여 별의 물질 무게와 균형을 이루고, 추가적인 중력 붕괴를 방지한다. 이로 인해 별은 빠르게 안정 상태로 진화하여 주계열성 단계에 들어선다.4. 성숙기

수십억 년 동안 항성이 진화하면서, 중심핵에는 수소 핵융합 반응의 결과로 헬륨이 쌓인다. 헬륨은 수소보다 밀도가 높아 별을 수축시키고, 이는 핵융합 반응 속도를 높인다. 별이 붕괴되지 않으려면 온도가 높아져야 한다.[1]

중심핵의 수소가 고갈되면, 별은 전자 축퇴압으로 중력을 버틸 수 있을 만큼 수축하거나, 중심핵 온도가 1억 K까지 올라가 헬륨 핵융합을 시작한다. 이 과정은 별의 질량에 따라 달라진다.[1]

4. 1. 적색왜성

적색왜성은 항성 내부 전체에서 대류작용이 일어나 중심핵에 헬륨이 축적되지 않고 핵 외부의 수소를 끌어오며, 핵융합 반응도 훨씬 느리게 진행된다. 이 때문에 현재 우주(빅뱅 후 약 138억년 경과)에서는 수명을 다한 사례가 전혀 존재하지 않는다.[9][10] 따라서 주계열성 단계에서 이탈하는 후주계열 진화는 컴퓨터 시뮬레이션을 통해서만 파악할 수 있다.적색왜성은 다른 주계열성처럼 거대분자구름에서 탄생하여 800억년 ~ 17조 5천억년이라는 기간을 주계열성 단계에서 버틸 수 있다. 이들이 주계열성 단계에서 이탈할 경우 질량에 따라 그 후기진화가 달라진다.

태양 질량의 25% 이상이라면 적색 거성이 되지만, 태양과 같이 무거운 주계열성이 진화한 결과 생성되는 적색 거성보다는 훨씬 작다. 적색왜성의 적색 거성은 태양 지름의 5~10배 정도이며, 점근거성가지 단계를 끝까지 밟지 못하고 바로 행성상성운으로 질량을 방출하고 헬륨 백색왜성이 된다. 태양 질량의 16~23% 사이라면 적색 거성 단계를 잠깐 거쳤다가 질량을 방출한 뒤 청색왜성이 된다. 태양 질량의 23% 질량인 적색왜성은 10억년을 청색왜성 단계에서 머무르고 7000~9500K의 표면 온도를 가진다. 말년에는 밝기가 태양 광도의 80%까지 올라가고 수소를 전부 소모하면 헬륨 백색왜성으로 변한다. 태양 질량의 16% 이하라면 항성의 밀도가 워낙 높아서 저밀도 외피층이 존재할 수 없어 적색 거성이 되지 못하고 바로 청색왜성으로 진화하는데, 태양 질량의 16%인 적색왜성은 청색왜성 단계에서 50억년 동안 머무르며 4300~6100K의 표면온도를 가진다. 말년에는 분광형이 F9까지 상승하며 태양 광도의 3%까지 이르며 수소를 다 소모하면 백색왜성이 된다.

최근의 천체 물리학 모델에 따르면 질량이 태양의 0.1배인 적색 왜성은 약 6조에서 12조 년 동안 주계열성에 머무르며 온도와 광도가 점차 증가하고, 수천억 년 이상 더 걸려 서서히 백색 왜성으로 붕괴될 수 있다.[9][10] 이러한 별은 전체 별이 대류 영역이기 때문에 적색 거성이 되지 않으며, 수소 핵 연소를 하는 축퇴된 헬륨 핵을 발달시키지도 않는다. 대신 수소 융합은 거의 전체 별이 헬륨이 될 때까지 진행될 것이다.

조금 더 질량이 큰 별은 적색 거성으로 팽창하지만, 헬륨 핵의 질량이 헬륨 융합에 필요한 온도를 충분히 도달하지 못하므로 적색 거성 가지의 끝에 도달하지 못한다. 수소 껍질 연소가 끝나면, 이 별들은 점근 거성 가지(AGB) 별처럼 적색 거성 가지에서 직접 벗어나지만 광도가 더 낮아져 백색 왜성이 된다.[2]

4. 2. 중간 질량의 별 (태양 정도)

중간 질량의 별은 중심핵 바깥쪽 수소층에서 핵융합 반응이 활발해지면서 부피가 커지기 시작한다. 별의 외곽층은 중심부에서 멀어지면서 중력이 약해지고 빠르게 팽창한다. 이로 인해 수소 밀도가 낮아져 핵융합 빈도가 줄고 표면 온도가 낮아져 붉은색을 띠게 되는데, 이러한 별을 적색 거성이라고 부른다.[12] 황소자리의 알데바란이나 목동자리의 아크투루스가 대표적인 적색 거성이다.태양 정도 질량의 별은 전자 축퇴압의 도움을 받아 헬륨 중심핵을 형성하고, 그 위에 수소층이 여러 겹으로 존재한다. 중심핵 바로 위 수소층은 압축되어 주계열성 시절보다 빠르게 수소 핵융합이 일어난다. 핵융합 속도가 빨라지면 별은 이전보다 훨씬 밝아지고(1,000 ~ 10,000배) 크기도 커진다. 이때 밝기 변화가 표면적 변화보다 적어 단위 면적당 방출하는 빛의 양은 줄어들어 유효온도는 내려간다.

이렇게 팽창한 외곽부는 대류층으로 이루어져 핵융합 반응이 일어나는 곳부터 표면까지 물질이 섞인다. 질량이 아주 작은 별을 제외하고는 핵융합 산물이 별 내부 깊은 곳에 쌓이는데, 이때 대류층을 통해 핵융합 산물을 표면에서 볼 수 있다. 수소와 헬륨 동위원소 변화는 관찰하기 어렵지만, CNO 순환의 효과로 표면에서 12C/13C 비율이 낮아지고 탄소와 질소 비율이 변하는 것은 분광 관측으로 확인할 수 있다.[13]

중심핵의 수소는 헬륨으로 바뀌어 쌓이고, 핵은 압축되며 남아있는 수소 핵융합 속도는 더 빨라진다. 이로 인해 중심핵에서는 삼중 알파 과정을 포함한 헬륨 핵융합이 시작된다. 태양 질량의 0.5배가 넘는 별들은 전자 축퇴압 때문에 수백만 년에서 수천만 년 동안 헬륨 핵융합이 일어나지 못하지만, 더 무거운 별들은 헬륨 핵과 그 위층의 질량이 충분히 커져 헬륨 핵융합 단계로 빠르게 진입한다.

별의 핵은 수소 공급이 고갈되면 주계열성을 벗어나 진화한다. 외부 복사압이 중력에 대항하지 못하면 핵은 전자 축퇴압이 중력에 저항할 만큼 충분히 커지거나, 핵이 헬륨 핵융합을 시작할 만큼 뜨거워질 때까지(약 100 MK) 수축한다.

중간 크기의 별은 주계열성 이후 두 단계, 즉 헬륨으로 된 불활성 핵과 수소 연소 껍질을 가진 적색 거성 가지 별과, 탄소로 된 불활성 핵과 수소 연소 껍질 내부의 헬륨 연소 껍질을 가진 점근거성가지 별 동안 적색 거성이 된다.[12] 이 두 단계 사이에서 별은 헬륨 융합 핵을 가진 수평 가지에서 한 기간을 보내는데, 이들 중 다수는 수평 가지의 차가운 끝에 모여 K형 거성으로 분류되며 적색 덩어리 거성이라고 불린다.

별이 핵에서 수소를 고갈시키면 주계열을 떠나 핵 바깥 껍질에서 수소 핵융합을 시작한다. 껍질에서 더 많은 헬륨을 생성하면 핵의 질량이 증가한다. 헬륨 핵의 질량에 따라 수백만 년에서 10억~20억 년 동안 별은 주계열 상태와 비슷하거나 약간 낮은 광도를 유지하며 팽창하고 냉각된다. 결국 핵은 태양 질량 정도의 별에서는 축퇴되거나, 더 무거운 별에서는 바깥층이 충분히 냉각되어 불투명해진다. 이러한 변화는 수소 껍질의 온도를 높이고 별의 광도를 증가시켜 별은 적색 거성 가지로 팽창한다.[13]

별이 핵에서 헬륨을 소모한 후, 수소와 헬륨 핵융합은 탄소와 산소의 뜨거운 핵 주변 껍질에서 계속된다. 별은 헤르츠스프룽-러셀 도표에서 점근거성가지를 따라가며, 원래 적색 거성 진화와 유사하지만 훨씬 빠르게 에너지를 생성한다.(더 짧은 시간 동안 지속됨)[18] 에너지 대부분은 별의 핵에서 더 멀리 떨어진 껍질에서 수소 연소로 생성된다. 이 껍질에서 나온 헬륨은 별의 중심을 향해 떨어지고, 주기적으로 헬륨 껍질에서 나오는 에너지 출력이 급증하는데, 이를 열 맥동이라 하며 점근거성가지 단계 말기, 때로는 후기 점근거성가지 단계에서 발생한다. 질량과 조성에 따라 수백 개의 열 맥동이 발생할 수 있다.

점근거성가지 상승 단계에는 깊은 대류대가 형성되어 핵에서 탄소를 표면으로 가져올 수 있다. 이것은 두 번째 준설이라고 하며, 일부 별에서는 세 번째 준설도 일어난다. 이런 방식으로 탄소별이 형성되는데, 매우 차갑고 강하게 붉은 별로 스펙트럼에서 강한 탄소선이 나타난다. 뜨거운 바닥 연소는 탄소가 표면으로 준설되기 전 탄소를 산소와 질소로 변환할 수 있으며, 이 과정 간 상호 작용이 특정 성단에서 탄소별의 관측된 광도와 스펙트럼을 결정한다.[19]

미라 변광성은 점근거성가지 별의 또 다른 종류로, 수십~수백 일 주기로 맥동하며 시각적으로 최대 10등급의 큰 진폭을 갖는다. 질량이 더 큰 별은 더 밝아지고 맥동 주기가 길어져 질량 손실이 증가하고 시각적 파장에서 심하게 가려진다. 이 별은 적외선에서 맥동하고 OH 메이저 활성을 보이는 OH/IR별로 관찰될 수 있다. 탄소별과 달리 산소가 풍부하지만, 둘 다 준설로 생성된다.

이 중간 질량의 별들은 결국 점근 거성 분지의 끝에 도달하여 껍질 연소를 위한 연료가 고갈된다. 이들은 본격적인 탄소 융합을 시작할 만큼 충분히 질량이 크지 않으므로 다시 수축하여, 극도로 뜨거운 중심별과 함께 행성상 성운을 생성하기 위해 post-asymptotic-giant-branch superwind(초풍) 시기를 겪는다. 그런 다음 중심별은 냉각되어 백색 왜성이 된다. 방출된 가스는 별 내부에서 생성된 무거운 원소가 비교적 풍부하며, 별의 유형에 따라 특히 산소 또는 탄소가 풍부할 수 있다. 가스는 별 주위 껍질이라고 하는 팽창하는 껍질에 축적되며 별에서 멀어지면서 냉각되어 별 주위 먼지 입자와 분자가 형성될 수 있다. 중심별에서 나오는 높은 적외선 에너지 입력으로 인해 이러한 별 주위 껍질에서 천체 물리학적 메이저 여기(excitation)에 이상적인 조건이 형성된다.

post-asymptotic-giant-branch 진화가 시작되면 열 펄스가 생성될 수 있으며, 이는 born-again asymptotic-giant-branch 별로 알려진 다양하고 특이하며 잘 이해되지 않은 별을 생성한다.[20] 이로 인해 극심한 수평 가지 별(준왜성 B별), 수소 결핍 post-asymptotic-giant-branch 별, 가변 행성상 성운 중심별 및 R 코로나 보레알리스 변광성이 발생할 수 있다.

4. 3. 거대한 질량의 별

거대한 질량의 별은 수소를 빠르게 소모하면서 적색 초거성이나 극대거성으로 진화한다.[14] 이러한 별들은 중심핵에서 수소뿐만 아니라 헬륨, 탄소, 산소, 네온, 마그네슘, 규소 등 더 무거운 원소들의 핵융합 반응을 순차적으로 일으킨다.[14] 알파 과정을 통해 더 무거운 원소를 생성할 수 있을 정도로 핵은 더 뜨거워지고 밀도가 높아진다.[23] 최종적으로 철이 생성되면 핵융합 반응은 더 이상 에너지를 생성하지 못하고, 중심핵은 중력 붕괴를 일으켜 초신성 폭발을 일으킨다.[23]핵융합 단계는 다음과 같다.

철 핵은 ''유효 찬드라세카 질량''에 도달하면 붕괴한다. 이 질량은 가장 질량이 작은 적색 초거성에서 약 에서 더 질량이 큰 별에서 이상까지 다양하다.[23] 철 핵이 붕괴되면 중성자별이 되거나, 톨만-오펜하이머-볼코프 한계를 넘으면 블랙홀이 된다.[25]

초신성 폭발은 매우 밝은 빛을 방출하며, 철보다 무거운 원소들을 우주 공간으로 흩뿌린다.[25] 초신성 폭발 후 남은 중심핵은 중성자별이나 블랙홀이 된다.

5. 항성의 잔해

별이 연료를 모두 소진한 후 남는 잔해는 생애 동안의 질량에 따라 세 가지 형태(백색왜성, 중성자별, 블랙홀)로 나뉜다.

적색 거성 가지에서 별의 팽창하는 바깥층은 대류 현상을 일으켜 핵융합 영역 근처에서 표면까지 물질이 섞인다. 가장 질량이 작은 별을 제외하고, 융합된 물질은 별 내부 깊숙이 남아있기 때문에 대류 외피는 융합 생성물을 별 표면에 처음으로 드러나게 한다. 이 단계에서 수소와 헬륨의 동위 원소 변화는 관찰하기 어렵지만, CNO 순환의 영향으로 탄소와 질소 비율이 변하는 것은 분광법으로 감지할 수 있다.[31]

헬륨 핵은 적색 거성 가지에서 계속 성장하며, 열적 평형 상태를 벗어나 축퇴되거나 쇤베르크-찬드라세카르 한계를 넘어서 온도가 상승한다. 이에 따라 수소 껍질에서의 핵융합 속도가 증가하고, 별은 적색 거성 가지 끝을 향해 광도가 증가한다. 축퇴된 헬륨 핵을 가진 적색 거성 가지 별은 모두 유사한 핵 질량과 광도를 가지며 끝에 도달하지만, 질량이 더 큰 별은 그 전에 헬륨 핵융합을 시작할 만큼 뜨거워진다.

5. 1. 백색왜성

의 별이 진화하여 생성된 백색 왜성은 약 이며, 지구 정도의 부피로 압축된다. 백색 왜성은 중력에 의한 수축이 전자의 축퇴압으로 균형을 이루면서 안정된 상태를 유지한다. 이는 파울리 배타 원리의 결과이다.[31] 전자 축퇴압은 추가적인 압축에 대해 비교적 약한 저항을 제공하므로, 주어진 화학 조성에서 질량이 더 큰 백색 왜성일수록 부피는 더 작아진다. 백색 왜성은 더 이상 태울 연료가 없기 때문에, 수십억 년에 걸쳐 남아있는 열을 우주로 방출하며 천천히 식어간다.

백색 왜성은 처음 형성될 때 표면 온도가 100,000K 이상이며, 내부 온도는 훨씬 더 높다. 처음 1천만 년 동안에는 중성미자 형태로 많은 에너지가 손실되며, 10억 년 후에는 대부분의 에너지를 잃게 된다.[31]

백색 왜성의 화학 조성은 질량에 따라 달라진다.

- 약 8-12 태양 질량의 별은 탄소 연소 과정을 통해 마그네슘, 네온 및 소량의 다른 원소를 생성하며, 주로 산소, 네온, 마그네슘으로 구성된 백색 왜성이 된다. 이들은 충분한 질량을 잃어 찬드라세카 한계 이하로 내려가야 하며, 탄소 연소가 초신성으로 이어질 만큼 격렬하지 않아야 한다.[32]

- 태양 정도 질량의 별은 탄소 융합을 일으킬 수 없으며, 주로 탄소와 산소로 구성된 백색 왜성이 된다. 이들은 나중에 물질이 추가되지 않는 한 붕괴될 만큼 질량이 크지 않다.

- 태양 질량의 절반 미만인 별은 헬륨 융합을 일으킬 수 없으며, 주로 헬륨으로 구성된 백색 왜성이 된다.

결국 남는 것은 차갑고 어두운 덩어리인 흑색 왜성이다. 그러나 현재 우주의 나이는 흑색 왜성이 존재하기에 충분하지 않다.

백색 왜성의 질량이 찬드라세카 한계(약 )를 넘어서면, 전자 포획으로 인해 전자 축퇴압이 붕괴를 막지 못하게 된다. 화학 조성과 붕괴 전 중심 온도에 따라, 중성자별로 붕괴하거나 탄소와 산소의 폭주 핵반응이 일어나게 된다. 무거운 원소는 핵 붕괴를 지속시키는 경향이 있는데, 이는 점화에 더 높은 온도가 필요하고, 해당 원소와 융합 생성물에 대한 전자 포획이 더 쉽기 때문이다. 반면, 높은 중심 온도는 폭주 핵반응을 유발하여 핵 붕괴를 중단시키고 Ia형 초신성을 일으킨다.[33] 이러한 초신성은 거대 질량 별의 죽음으로 나타나는 II형 초신성보다 (총 에너지 방출량은 II형이 더 크지만) 광도가 수 배 더 밝을 수 있다. 이러한 붕괴 불안정성 때문에 약 이상의 질량을 가진 백색 왜성은 존재할 수 없다 (매우 빠르게 회전하며 원심력이 물질의 무게를 부분적으로 상쇄하는 경우는 예외). 쌍성계에서 질량 전달은 초기에 안정적이었던 백색 왜성이 찬드라세카 한계를 넘도록 만들 수 있다.

백색 왜성이 다른 별과 가까운 쌍성계를 이루는 경우, 더 큰 동반성으로부터 수소가 백색 왜성으로 유입될 수 있다. 백색 왜성 표면에 수소가 충분히 쌓이면 폭주 핵반응이 일어나 신성 폭발이 발생하지만, 백색 왜성 자체는 찬드라세카 한계 이하로 유지된다.

적색거성의 외곽층은 별의 중심에서 멀리 떨어져 있고 중력이 약하기 때문에, 가스가 서서히 주변으로 유출된다. 외곽층을 잃은 별은 핵융합 반응이 멈춘 핵 부분만 남긴 채 일생을 마감한다. 이 핵은 수축하여 지구 정도의 크기가 되는데, 이것이 백색 왜성이다.

태양 질량의 46% 이하인 별은 중심핵 온도가 헬륨 핵융합을 일으킬 만큼 충분히 높아지지 않으므로 적색거성이 되지 않는다. 이들은 수소를 모두 소진하여 핵융합 반응이 멈추면 백색 왜성이 되어 생을 마감할 것으로 예상된다. 하지만 적색거성의 수명은 최소 1,000억 년에서 최대 10조 년 이상으로 추정되는데, 이는 현재 우주의 나이(약 138억 년)보다 훨씬 길다. 따라서 이러한 방식으로 일생을 마친 별은 아직 존재하지 않을 것으로 생각된다.

5. 2. 중성자별

중성자별은 일반적인 원자와 달리, 별의 핵이 붕괴하면서 발생하는 압력으로 인해 전자와 양성자가 전자 포획을 통해 융합되어 형성된다. 핵을 분리시키는 전자가 없기 때문에 중성자는 얇은 축퇴 물질(주로 철) 층으로 덮인 조밀한 공으로 붕괴되며, 이는 거대한 원자핵과 유사하다. 파울리 배타 원리에 따라 중성자는 더 이상의 압축에 저항하는데, 이는 전자 축퇴압과 유사하지만 더 강력하다.[34]중성자별은 극도로 작아 반경이 약 10km 정도로 큰 도시 크기보다 크지 않지만, 밀도는 엄청나게 높다. 별이 수축하면서 각운동량 보존으로 인해 회전 주기가 극적으로 짧아진다. 관측된 중성자별의 회전 주기는 약 1.5밀리초(초당 600회 이상 회전)에서 수 초까지 다양하다.[34]

자기 극이 지구와 정렬된 빠르게 회전하는 중성자별은 각 회전마다 방사선 펄스를 방출한다. 이러한 중성자별을 펄서라고 하며, 처음 발견된 중성자별이다. 펄서에서 감지되는 전자기 방사선은 대부분 전파 형태이지만, 가시광선, X선, 감마선 파장에서도 펄서가 발견되었다.[35]

질량이 태양의 10~20배 정도인 항성의 경우, 초신성 폭발 후 중력 붕괴로 찌그러진 지름 10km 정도의 중심핵이 남는다. 이는 매우 강한 중력으로 인해 원자핵에 전자가 흡수되어 별의 대부분이 중성자로 이루어진 중성자별이다. 지름은 10km 정도지만, 질량은 태양과 비슷하여 밀도가 매우 높다.

5. 3. 블랙홀

별의 잔해가 충분히 큰 질량을 가지면, 중성자 축퇴압으로도 슈바르츠실트 반지름 이하로의 붕괴를 막을 수 없게 된다. 이렇게 되면 별의 잔해는 블랙홀이 된다. 이 현상이 발생하는 질량은 정확하게 알려져 있지 않지만, 현재는 태양 질량의 2~3배 사이로 추정된다.[25]블랙홀은 일반 상대성 이론에 의해 예측된다. 고전적인 일반 상대성 이론에 따르면, 블랙홀 내부에서 외부 관찰자에게 물질이나 정보가 흘러나올 수 없지만, 양자역학적 효과를 통해 이 엄격한 규칙에서 벗어날 수 있다. 블랙홀의 존재는 이론적으로나 천문학적 관측을 통해 우주에서 잘 뒷받침되고 있다.

질량이 태양의 30배보다 큰 항성의 경우, 초신성 폭발 후 중성자별이 되어도 그 중력을 지탱할 수 없어 중력 붕괴가 진행되어 극한까지 수축한 블랙홀(항성 블랙홀)이 된다.

6. 특이한 항성 진화

울프-레이에별은 질량이 태양의 40배를 넘는 대질량별이 적색 거성으로 진화하는 과정에서 외층을 날려버리고 내부의 고온 부분이 노출된 별이다. 따라서 적색 거성이 되지 않고 청색 거성으로 진화한다.

질량이 태양 질량의 46%보다 큰 항성에서는 헬륨 핵의 수축이 진행되어 온도가 1억 K를 넘었을 때, 중심 부분에서 헬륨에서 탄소 및 산소로의 핵융합 반응이 시작된다. 그러면 별 전체가 수축하여 주계열성에 가까운 상태로 돌아가고, 외층은 불안정한 상태가 되어 별 전체가 맥동하는 세페이드 변광성이 된다.

중심의 헬륨이 고갈되면 중심에 있는 탄소 및 산소 핵이 수축하기 시작하고, 그 주변에서는 헬륨의 핵융합 반응이 일어난다. 그리고 다시 팽창이 시작되어 적색 거성이 된다. 팽창이 어느 정도 이상 진행되면 외층은 불안정한 상태가 되어, 별 전체가 맥동하는 미라형 변광성이 된다. 미라형 변광성은 맥동과 함께 외층의 가스를 주변 공간으로 방출해 간다.[1]

극초신성은 태양 질량의 40배보다 큰 항성에서 나타나며, 초신성 폭발의 규모가 극히 큰 경우를 말한다.[30] 감마선 폭발을 동반하여 관측되기도 하며, 중심핵은 블랙홀로 남는다고 생각된다.

태양 질량의 100배 이상인 매우 무거운 별은 일반적인 중력 붕괴에 의한 초신성과는 다른, 대불안정형 초신성(pair-instability supernova영어)이라는 과정을 거쳐 초신성 폭발을 일으킨다.[30] 태양 질량의 100~130배 사이인 항성은 대불안정형 초신성 폭발로 일부가 파괴된 후 대불안정 상태가 평형으로 돌아가 질량 일부를 잃으면서 항성으로서 수명을 이어가는데, 이를 맥동 대불안정형 초신성(Pulsational pair-instability supernova영어)이라고 한다. 반면, 태양 질량의 130~250배 사이인 항성은 대불안정형 초신성 폭발로 완전히 파괴되어 흔적도 남지 않으며, 블랙홀조차 생성되지 않는다.

광붕괴는 질량이 매우 큰 별(태양 질량의 250배 이상)에서 발생하는 현상이다. 이러한 별은 일반적인 중력 붕괴에 의한 초신성이나 쌍불안정형 초신성과는 다른 과정을 거쳐 중심핵이 블랙홀로 남게 된다고 여겨진다.

질량이 태양의 250배에서 300배 사이인 항성의 경우, 중심핵의 철 원자가 완전한 광붕괴를 일으켜 헬륨4로 변화할 가능성이 있다. 원자가 연소할 수 있는 이론상 최대 질량(130 태양 질량 전후)에서 폭발하기 때문에, 초신성 폭발의 규모는 태양 질량의 15배 정도의 항성에서 발생하는 II형 초신성의 100배 이상, 극초신성의 10배 이상에 달한다고 추정된다.

그러나 질량이 태양의 300배를 초과하는 항성의 경우에는, 중심핵 자체가 130 태양 질량을 초과하므로 헬륨4의 중심핵은 연소되지 못한 채 중력 붕괴 도중에 블랙홀로 직접 변화하기 시작한다. 따라서 초신성 폭발은 일어나지 않고, 항성은 자신의 중심부에 생성된 블랙홀에 삼켜지듯이 소멸하게 된다고 추정된다. 이러한 진화 과정은 항성에 함유된 금속이 매우 적은 종족 III의 항성에서만 발생한다고 생각된다.[38][39] 종족 I이나 종족 II의 항성의 경우에는, 질량이 태양의 250배를 초과하는 단계부터 중심핵이 중력 붕괴 과정에서 블랙홀로 직접 변화하여 초신성 폭발을 일으키지 않고 소멸한다고 여겨진다.[40]

6. 1. 울프-레이에별

울프-레이에별은 질량이 태양의 40배를 넘는 대질량별이 적색 거성으로 진화하는 과정에서 외층을 날려버리고 내부의 고온 부분이 노출된 별이다. 따라서 적색 거성이 되지 않고 청색 거성으로 진화한다. 항성의 내부는 질량이 태양의 40배 이하인 항성과 마찬가지로 진화한다.6. 2. 세페이드 변광성

질량이 태양 질량의 46%보다 큰 항성에서는 헬륨 핵의 수축이 진행되어 온도가 1억 K를 넘었을 때, 중심 부분에서 헬륨에서 탄소 및 산소로의 핵융합 반응이 시작된다. 그러면 주계열성일 때와 마찬가지로 안정적으로 조절되는 핵융합 반응이 일어나므로 별 전체가 수축하여 주계열성에 가까운 상태로 돌아간다. 이때 항성의 외층이 불안정한 상태가 되어 별 전체가 맥동하는 세페이드 변광성이 된다.6. 3. 미라형 변광성

중심의 헬륨이 고갈되면 수소가 고갈되었을 때와 마찬가지로 중심에 있는 탄소 및 산소 핵이 수축하기 시작하고, 그 주변에서는 헬륨의 핵융합 반응이 일어나기 시작한다. 그리고 다시 팽창이 시작되어, 항성은 적색 거성이 된다. 팽창이 어느 정도 이상 진행되면 항성의 외층은 불안정한 상태가 되어, 별 전체가 맥동하는 미라형 변광성이 된다. 미라형 변광성은 맥동과 함께 외층의 가스를 주변 공간으로 방출해 간다.[1]6. 4. 극초신성

극초신성은 태양 질량의 40배보다 큰 항성에서 나타나며, 초신성 폭발의 규모가 극히 큰 경우를 말한다.[30] 극초신성은 감마선 폭발을 동반하여 관측되기도 하며, 중심핵은 블랙홀로 남는다고 생각된다.6. 5. 대불안정형 초신성

태양 질량의 100배 이상인 매우 무거운 별은 일반적인 중력 붕괴에 의한 초신성과는 다른, 대불안정형 초신성(pair-instability supernova영어)이라는 과정을 거쳐 초신성 폭발을 일으킨다.[30]이 중, 태양 질량의 100~130배 사이인 항성은 대불안정형 초신성 폭발로 일부가 파괴된 후 대불안정 상태가 평형으로 돌아가 질량 일부를 잃으면서 항성으로서 수명을 이어가는데, 이를 맥동 대불안정형 초신성(Pulsational pair-instability supernova영어)이라고 한다. 반면, 태양 질량의 130~250배 사이인 항성은 대불안정형 초신성 폭발로 완전히 파괴되어 흔적도 남지 않으며, 블랙홀조차 생성되지 않는다.

6. 6. 광붕괴

광붕괴는 질량이 매우 큰 별(태양 질량의 250배 이상)에서 발생하는 현상이다. 이러한 별은 일반적인 중력 붕괴에 의한 초신성이나 쌍불안정형 초신성과는 다른 과정을 거쳐 중심핵이 블랙홀로 남게 된다고 여겨진다.질량이 태양의 250배에서 300배 사이인 항성의 경우, 중심핵의 철 원자가 완전한 광붕괴를 일으켜 헬륨4로 변화할 가능성이 있다. 원자가 연소할 수 있는 이론상 최대 질량(130 태양 질량 전후)에서 폭발하기 때문에, 초신성 폭발의 규모는 태양 질량의 15배 정도의 항성에서 발생하는 II형 초신성의 100배 이상, 극초신성의 10배 이상에 달한다고 추정된다.

그러나 질량이 태양의 300배를 초과하는 항성의 경우에는, 중심핵 자체가 130 태양 질량을 초과하므로 헬륨4의 중심핵은 연소되지 못한 채 중력 붕괴 도중에 블랙홀로 직접 변화하기 시작한다. 따라서 초신성 폭발은 일어나지 않고, 항성은 자신의 중심부에 생성된 블랙홀에 삼켜지듯이 소멸하게 된다고 추정된다. 이러한 진화 과정은 항성에 함유된 금속이 매우 적은 종족 III의 항성에서만 발생한다고 생각된다.[38][39]

또한, 종족 I이나 종족 II의 항성의 경우에는, 질량이 태양의 250배를 초과하는 단계부터 중심핵이 중력 붕괴 과정에서 블랙홀로 직접 변화하여 초신성 폭발을 일으키지 않고 소멸한다고 여겨진다.[40]

참조

[1]

서적

Nuclei in the Cosmos

World Scientific

2013

[2]

논문

The End of the Main Sequence

1997

[3]

문서

[4]

논문

Fragmentation of star-forming filaments in the X-shaped nebula of the California molecular cloud

2020-10-01

[5]

웹사이트

Wide-field Infrared Survey Explorer Mission

http://wise.ssl.berk[...]

NASA

[6]

논문

Discovering protostars and their host clusters via WISE

2013-03

[7]

웹사이트

Working Group on Extrasolar Planets: Definition of a "Planet"

http://www.dtm.ciw.e[...]

2003-02-28

[8]

문서

[9]

논문

Why the Smallest Stars Stay Small

1997-11

[10]

논문

M dwarfs: planet formation and long term evolution

2005-12

[11]

논문

Database of Geneva stellar evolution tracks and isochrones for , HST-WFPC2, Geneva and Washington photometric systems

[12]

문서

[13]

문서

[14]

문서

[15]

문서

[16]

논문

A Reexamination of the Core Helium Flash

1996-11-01

[17]

논문

The second and third parameters of the horizontal branch in globular clusters

[18]

논문

Our Sun. III. Present and Future

[19]

논문

Obscured asymptotic giant branch stars in the Magellanic Clouds -- II. Near-infrared and mid-infrared counterparts

1996-03

[20]

논문

Atmospheres and Abundances of Blue Horizontal Branch Stars and Related Objects

[21]

논문

Massive stars

1998

[22]

논문

Advanced Burning Stages and Fate of 8–10 {{Solar mass}} Stars

[23]

논문

The evolution and explosion of massive stars

[24]

논문

Evolution of 8–10 {{Solar mass}} stars toward electron capture supernovae. II – Collapse of an O + Ne + Mg core

1987-11

[25]

웹사이트

How do Massive Stars Explode?

http://www.mpa-garch[...]

[26]

웹사이트

Supernova Simulations Still Defy Explosions

http://www.mpa-garch[...]

Max-Planck-Institut für Astrophysik

2003-06

[27]

논문

Addendum to: Gen. Rel. Grav. 28 (1996) 1161, First Prize Essay for 1996: Neutrino Oscillations and Supernovae

[28]

논문

GR effects in supernova neutrino flavor transformations

[29]

간행물

X-Ray Binaries and Their Descendants: Binary Radio Pulsars; Evidence for Three Classes of Neutron Stars?

[30]

웹사이트

Pair Instability Supernovae and Hypernovae

http://www.mpa-garch[...]

2003-07-24

[31]

웹사이트

Fossil Stars (1): White Dwarfs

http://www.vectorsit[...]

[32]

논문

Evolution of 8–10 {{Solar mass}} stars toward electron capture supernovae. I – Formation of electron-degenerate O + Ne + Mg cores

1984-02

[33]

논문

Conditions for accretion-induced collapse of white dwarfs

1991-01

[34]

논문

The Parkes Southern Pulsar Survey — III. Timing of long-period pulsars

1998-06

[35]

뉴스

Pulsar Detected by Gamma Waves Only

https://www.newscien[...]

2008-10-17

[36]

논문

YREC: the Yale rotating stellar evolution code

2008-08

[37]

서적

2010

[38]

논문

Pair-Instability Supernovae, Gravity Waves, and Gamma-Ray Transients

2001

[39]

논문

How Massive Single Stars End Their Life

2003

[40]

웹사이트

Supernovae from the Most Massive Stars

https://www2.yukawa.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com