양자역학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

양자역학은 20세기 초 막스 플랑크, 알베르트 아인슈타인, 닐스 보어 등에 의해 개발된 물리학 이론으로, 고전 물리학으로는 설명할 수 없었던 현상들을 설명하기 위해 발전했다. 이 이론은 미시적인 계의 성질과 거동을 설명하며, 불확정성 원리, 파동-입자 이중성, 양자 터널링, 양자 얽힘 등의 개념을 포함한다. 양자역학은 수학적 공식화와 함께 다양한 해석(코펜하겐 해석, 다세계 해석 등)을 낳았으며, 철학적 논쟁과 함께 의식, 논리학 등 다양한 분야에 영향을 미쳤다. 또한, 양자 컴퓨터, 반도체 기술 등 현대 기술의 기반이 되었으며, 양자전기역학, 양자색역학, 전약력 이론 등 다른 과학 이론과의 관계를 통해 현대 물리학의 중요한 부분을 차지하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 물리학 - 광학

광학은 빛의 성질, 행동, 물질과의 상호작용을 연구하는 물리학 분야로, 기하광학, 파동광학을 거쳐 빛의 이중성이 밝혀졌으며, 현대에는 양자역학 기반의 다양한 세부 분야로 나뉘어 여러 기술에 응용되고 시각 효과, 대기 광학 현상 등을 연구한다. - 물리학 - 전자기학

전자기학은 전하와 전자기장, 그리고 그들 사이의 상호작용을 연구하는 물리학 분야로서, 전기와 자기의 상호작용에 대한 연구를 거쳐 맥스웰 방정식으로 통합되었으며, 현대에는 다양한 기술 분야에 응용되고 양자전기역학, 특수 상대성이론과 연관된다. - 물리학 사이드바 - 파울리 배타 원리

파울리 배타 원리는 1925년 볼프강 파울리가 제시한 양자역학 원리로, 동일한 페르미온은 동일한 양자 상태에 존재할 수 없으며, 원자의 전자 배치, 화학 결합, 천체 특성 등을 설명하는 데 중요한 역할을 한다. - 물리학 사이드바 - 불확정성 원리

불확정성 원리는 1927년 베르너 하이젠베르크가 발표한 양자역학의 기본 원리로, 입자의 위치와 운동량 등 짝을 이루는 물리량들을 동시에 정확하게 측정하는 것이 불가능하며, 두 물리량의 불확정성은 플랑크 상수에 의해 제한된다. - 역학 - 파울리 배타 원리

파울리 배타 원리는 1925년 볼프강 파울리가 제시한 양자역학 원리로, 동일한 페르미온은 동일한 양자 상태에 존재할 수 없으며, 원자의 전자 배치, 화학 결합, 천체 특성 등을 설명하는 데 중요한 역할을 한다. - 역학 - 불확정성 원리

불확정성 원리는 1927년 베르너 하이젠베르크가 발표한 양자역학의 기본 원리로, 입자의 위치와 운동량 등 짝을 이루는 물리량들을 동시에 정확하게 측정하는 것이 불가능하며, 두 물리량의 불확정성은 플랑크 상수에 의해 제한된다.

2. 역사

양자역학은 20세기 초, 고전 물리학으로는 설명하기 어려웠던 현상들을 설명하기 위해 플랑크, 아인슈타인, 보어 등의 과학자들이 주도하여 발전시켰다. 17세기와 18세기에 로버트 훅, 크리스티안 호이겐스, 레온하르트 오일러 등은 실험적 관찰을 바탕으로 빛의 파동 이론을 제안했다.[74] 1803년 영국의 토마스 영은 이중 슬릿 실험을 통해 빛의 파동 이론을 지지했다.[75]

19세기 초, 존 돌턴과 아메데오 아보가드로의 화학 연구는 원자 이론에 힘을 실었고, 제임스 클러크 맥스웰, 루트비히 볼츠만 등은 기체 운동론을 확립했다.[76] 그리스 철학에서 "원자"는 "잘라낼 수 없는" 것을 의미했지만, 19세기에는 원자 내부 구조에 대한 가설들이 나왔다. 1838년 마이클 패러데이는 전기 방전에서 빛을 관찰했고, 이후 J. J. 톰슨은 음극선이 전자로 구성됨을 발견했다.[77][78]

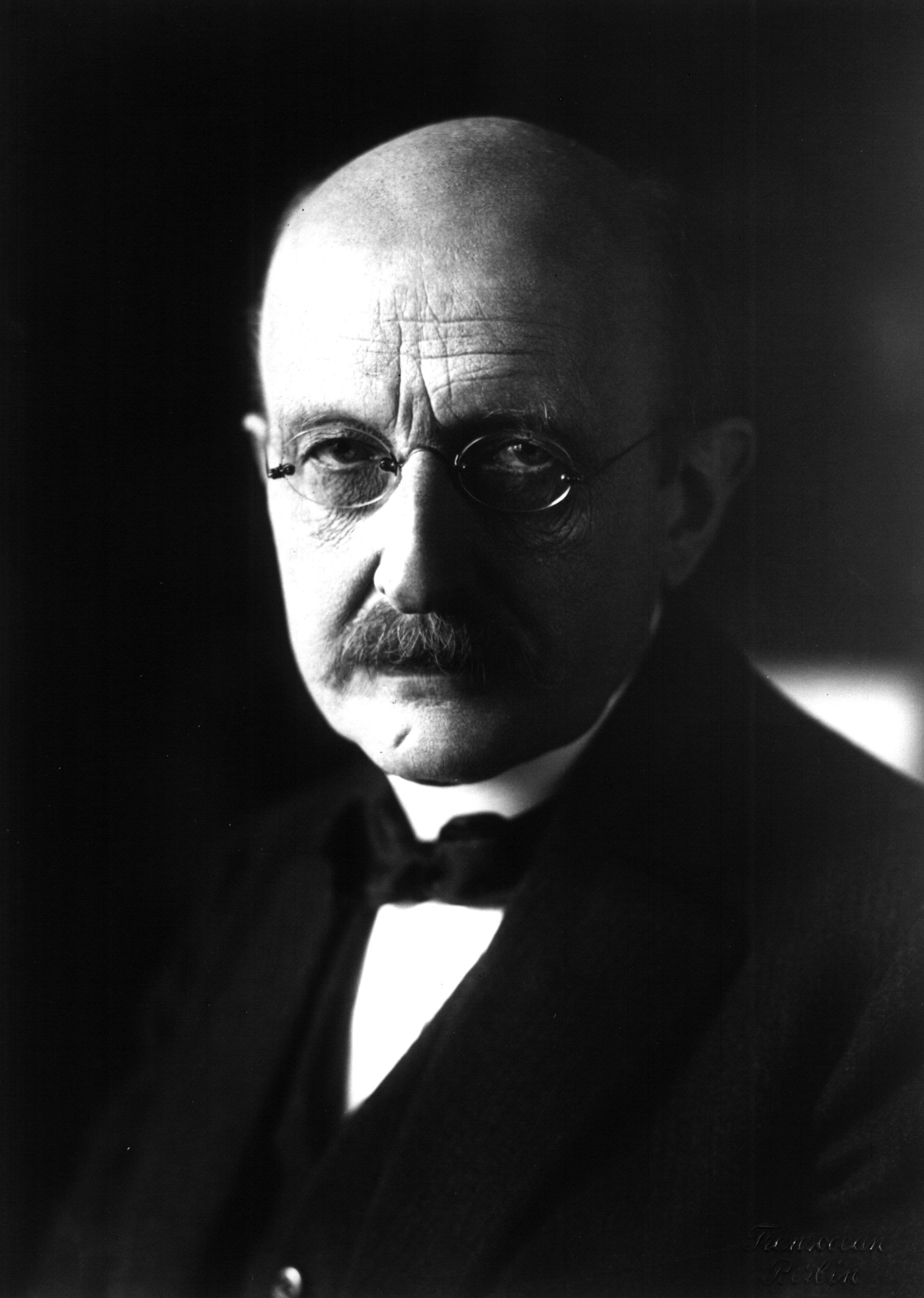

1900년, 막스 플랑크는 흑체 복사 문제를 해결하기 위해 에너지가 불연속적인 "양자"(또는 에너지 패킷)로 방출되고 흡수된다는 가설을 제안하여, 흑체 복사의 관찰된 패턴과 정확하게 일치하는 계산을 얻었다.[79] "양자"라는 단어는 "얼마나 큰" 또는 "얼마나 많은"이라는 뜻의 라틴어에서 유래했다.[80] 플랑크에 따르면, 에너지의 양(''E'')은 그 진동수(''ν'')에 비례하는 "요소"로 나눌 수 있다.

: ,

여기서 ''h''는 플랑크 상수이다. 플랑크는 이것이 복사의 흡수 및 방출 과정의 한 측면일 뿐, 복사의 ''물리적 실체''는 아니라고 신중하게 주장했다.[81] 그는 자신의 양자 가설을 중요한 발견이라기보다는 올바른 답을 얻기 위한 수학적 트릭으로 생각했다.[82]

그러나 1905년 알베르트 아인슈타인은 플랑크의 양자 가설을 실재론적으로 해석하여, 특정 물질에 빛을 비추면 물질에서 전자가 방출될 수 있는 광전 효과를 설명하는 데 사용했다. 그 후 닐스 보어는 플랑크의 복사에 대한 아이디어를 발전시켜 수소 원자의 스펙트럼선을 성공적으로 예측하는 수소 원자 모형을 개발했다.[83] 아인슈타인은 이 아이디어를 더욱 발전시켜 빛과 같은 전자기파도 진동수에 따라 달라지는 불연속적인 양의 에너지를 가진 입자(나중에 광자라고 불림)로 설명할 수 있음을 보였다.[84] 그의 논문 "복사의 양자 이론에 관하여"에서 아인슈타인은 에너지와 물질 사이의 상호 작용을 확장하여 원자에 의한 에너지의 흡수와 방출을 설명했다. 당시 그의 일반 상대성이론에 가려졌지만, 이 논문은 유도 방출의 메커니즘을 설명했는데,[85] 이는 레이저의 기반이 되었다.[86]

이 시기는 구 양자론으로 알려져 있다. 완전하거나 자체적으로 일관성이 없었던 구 양자론은 고전 역학에 대한 일련의 휴리스틱 수정이었다.[87][88] 이 이론은 이제 현대 양자 역학에 대한 준고전 근사로 이해된다.[89][90] 이 시대의 주목할 만한 결과로는 위에서 언급한 플랑크, 아인슈타인, 보어의 연구 외에도 아인슈타인과 페터 데바이의 비열에 대한 연구, 보어와 헨드리카 요하나 반 레우웬의 증명(고전 물리학이 반자성을 설명할 수 없음을 증명), 그리고 아놀드 조머펠트의 특수 상대론적 효과를 포함하도록 보어 모형을 확장한 것이 있다.[87][91]

1920년대 중반 양자역학은 원자 물리학의 표준 공식이 되도록 발전되었다. 1923년 프랑스의 물리학자 루이 드 브로이는 입자가 파동 특성을 나타낼 수 있고 그 반대도 가능하다는 것을 언급하여 물질파 이론을 제시했다. 드 브로이의 접근 방식을 기반으로, 현대 양자 역학은 1925년 독일의 물리학자 베르너 하이젠베르크, 막스 보른, 파스쿠알 요르단[92][93]이 행렬 역학을 개발하고 오스트리아의 물리학자 에르빈 슈뢰딩거가 파동 역학을 발명하면서 탄생했다. 막스 보른은 1926년 7월 슈뢰딩거의 파동 함수에 대한 확률적 해석을 소개했다.[94] 따라서 양자 물리학 전체 분야가 등장하여 1927년 다섯 번째 솔베이 회의에서 더 널리 수용되게 되었다.[95]

1930년까지 양자역학은 다비드 힐베르트, 폴 디랙, 존 폰 노이만[96]에 의해 더욱 통합되고 공식화되었으며, 측정, 우리의 현실에 대한 지식의 통계적 본질, 그리고 ‘관찰자’에 대한 철학적 추측에 더 중점을 두었다. 그 이후로 양자 화학, 양자 전자공학, 양자 광학, 양자 정보 과학을 포함한 많은 분야에 스며들었다. 또한 현대 주기율표의 많은 특징에 대한 유용한 틀을 제공하고 원자의 화학 결합 중 행동과 컴퓨터 반도체의 전자 흐름을 설명하므로 많은 현대 기술에서 중요한 역할을 한다. 양자역학은 매우 작은 세계를 설명하기 위해 구성되었지만, 초전도체[97]와 초유체[98]와 같은 일부 거시적 현상을 설명하는 데에도 필요하다.

2. 1. 연혁

양자역학은 20세기 초, 이전 시대에 관찰되었던 현상을 설명할 필요에 의해 플랑크, 아인슈타인, 보어 등의 과학자들을 중심으로 발전했다. 빛의 파동적 특성에 대한 과학적 연구는 17세기와 18세기에 로버트 훅, 크리스티안 호이겐스, 레온하르트 오일러와 같은 과학자들이 실험적 관찰을 바탕으로 빛의 파동 이론을 제안하면서 시작되었다.[74] 1803년 영국의 다방면의 천재 토마스 영은 유명한 이중 슬릿 실험을 설명했다.[75] 이 실험은 빛의 파동 이론의 일반적인 수용에 중요한 역할을 했다.

1900년 막스 플랑크는 실험으로 알려진 흑체 복사의 자외선 파탄을 해결하기 위해 에너지 양자(양자화)의 개념을 도입, 에너지 밀도의 주파수에 대한 함수를 도출했다. 이때 양자역학의 기본 상수 중 하나인 플랑크상수(Planck constant)가 h라는 표시로 등장하였다.[109] 1905년 아인슈타인은 빛의 에너지가 양자(광자)로 구성되었다는 가설을 세우고, 이로써 광전 효과를 설명하였다. 1907년 아인슈타인은 양자 가설을 사용하여 고체 비열의 온도 의존성을 설명하였다 (아인슈타인 모형). 1912년 앙리 푸앵카레가 ''"양자론의 측면에서(Sur la théorie des quanta)"''라는 논문에서 양자화의 엄밀한 정의를 논의 하였다.[110][111]

19세기 초, 존 돌턴과 아메데오 아보가드로의 화학적 연구는 물질의 원자 이론에 무게를 실었는데, 이는 제임스 클러크 맥스웰, 루트비히 볼츠만 등이 기체 운동론을 확립하는 데 기반이 되었다.[76] 그리스 철학에서 원자에 대한 초기 개념은 그것들이 나눌 수 없는 단위라는 것이었고 "원자"라는 단어는 "잘라낼 수 없는"이라는 그리스어에서 유래했지만, 19세기에는 원자 내부 구조에 대한 가설이 제기되었다. 마이클 패러데이가 1838년에 저압 가스가 들어 있는 유리관 내부에서 전기 방전에 의해 발생하는 빛을 관찰하였고, 이후 율리우스 플뤼커, 요한 빌헬름 힛토르프, 외겐 골트슈타인은 패러데이의 연구를 수행하고 개선하여 음극선을 확인했는데, J. J. 톰슨은 이것이 전자라고 불리는 원자보다 작은 입자로 구성되어 있음을 발견했다.[77][78]

1913년에는 보어가 고전 역학으로는 설명할 수 없었던 수소의 불연속적인 스펙트럼을 양자화를 이용해 설명하는 이론(수소 원자 모형)을 세상에 내놓았다.[83] 1924년에 드브로이는 드브로이파(물질파)의 개념을 주장했다.

1926년경엔 양자역학의 수학적 기초가 슈뢰딩거와 하이젠베르크에 의해 파동역학과 행렬역학이라는 두 가지 형식이 제안되었고, 슈뢰딩거는 이 두 형식이 동일한 물리학의 다른 표현임을 보였다. 1927년 하이젠베르크는 불확정성 원리를 도입하였고, 거의 같은 시기에 보른에 의해 파동함수가 명확하게 해석되었다. 이즈음, 디랙은 양자역학과 특수상대성이론을 통합하여 디랙 방정식을 만들었고, 또 브라-켓 표기법을 도입하였다. 1932년 폰노이만은 양자역학의 수학적 공식화를 하였다.

1940년대엔 파인먼, 다이슨, 슈윙거, 도모나가에 의해 양자전기역학이 성립되었다. 비슷한 시기에, 폴링의 양자화학을 필두로 양자역학이 여러 실용적인 문제와 미시계의 시뮬레이션에 활용되기 시작했다. 이는 코펜하겐 해석의 완성자인 폴링, 원자 폭탄의 아버지인 오펜하이머 등의 학자들의 노력으로 발전하였다. 최근 밀도범함수이론이 발전하여, 슈뢰딩거의 방정식과는 다른 각도에서 문제를 근사적으로 풀이할 수 있게 되면서, 양자역학의 미시계 모사는 성공적으로 자리잡았다.

양자 색역학의 역사는 1960년대 초부터 시작했다. 현재 알려진 것과 같은 이론은 폴리처, 그로스, 윌첵과 같은 사람들에 의해 1975년에 완성되었다. 슈윙거, 힉스, 골드스톤 등과 다른 많이 선구적인 연구에 기초해서, 글래쇼, 와인버그, 살람 등은 약한 핵력과 양자전기역학이 하나의 전기·약 작용으로 나타나는 것을 각각 증명했다.

1930년까지 양자역학은 다비드 힐베르트, 폴 디랙, 존 폰 노이만[96]에 의해 더욱 통합되고 공식화되었으며, 측정, 우리의 현실에 대한 지식의 통계적 본질, 그리고 ‘관찰자’에 대한 철학적 추측에 더 중점을 두었다. 그 이후로 양자 화학, 양자 전자공학, 양자 광학, 양자 정보 과학을 포함한 많은 분야에 스며들었다. 또한 현대 주기율표의 많은 특징에 대한 유용한 틀을 제공하고 원자의 화학 결합 중 행동과 컴퓨터 반도체의 전자 흐름을 설명하므로 많은 현대 기술에서 중요한 역할을 한다. 양자역학은 매우 작은 세계를 설명하기 위해 구성되었지만, 초전도체[97]와 초유체[98]와 같은 일부 거시적 현상을 설명하는 데에도 필요하다.

2. 2. 형성기 (1900-1924)

제1차 세계 대전의 종료와 평화 회복으로 물리학의 발전이 시작되었다. 1918년 막스 플랑크, 1921년 알베르트 아인슈타인, 1922년 닐스 보어가 노벨 물리학상을 수상하면서,[112] 독일을 중심으로 양자론이 발전했다. 코펜하겐(닐스 보어), 뮌헨(아르놀트 조머펠트), 괴팅겐(막스 보른, 막스 플랑크), 레이던(파울 에렌페스트)이 주요 연구 중심지였으며, 그 외에 취리히의 에르빈 슈뢰딩거, 베를린의 알베르트 아인슈타인도 참여했다.[112]양자역학 형성의 길은 두 갈래였다. 하나는 보어의 원자 모형에서 출발하여 행렬 역학으로 이어진 길이고, 다른 하나는 아인슈타인의 광자에서 시작하여 루이 드브로이의 물질파를 거쳐 파동역학으로 이어진 길이다. 이 둘은 서로 다른 이론이었지만, 곧 같은 내용임이 밝혀져 양자역학으로 통합되었다.[112]

양자역학은 20세기 초, 이전 시대에 관찰되었던 현상을 설명하기 위해 개발되었다. 17, 18세기 로버트 훅, 크리스티안 호이겐스, 레온하르트 오일러 등이 빛의 파동 이론을 제안했고,[74] 1803년 토마스 영은 이중 슬릿 실험을 통해 빛의 파동 이론을 뒷받침했다.[75]

19세기 초, 존 돌턴과 아메데오 아보가드로의 화학 연구는 원자 이론을 발전시켰고, 제임스 클러크 맥스웰, 루트비히 볼츠만 등은 기체 운동론을 확립했다.[76] 그리스 철학에서 유래한 "원자"는 "잘라낼 수 없는"이라는 뜻이었지만,[77] 19세기에는 원자 내부 구조에 대한 가설이 제기되었다. 마이클 패러데이는 1838년 전기 방전에서 발생하는 빛을 관찰했고, 이후 J. J. 톰슨은 음극선이 전자로 구성됨을 발견했다.[77][78]

구스타프 키르히호프는 1859년 흑체 복사 문제를 발견했다. 1900년 막스 플랑크는 에너지가 불연속적인 "양자"로 방출 및 흡수된다는 가설을 제안하여 흑체 복사의 관찰된 패턴과 일치하는 계산을 얻었다.[79] "양자"는 "얼마나 큰" 또는 "얼마나 많은"이라는 뜻의 라틴어에서 유래했다.[80] 플랑크는 에너지 양( ''E'')가 진동수(''ν'')에 비례하는 "요소"로 나눌 수 있다고 생각했다.

: ,

여기서 ''h''는 플랑크 상수이다. 플랑크는 이것이 복사의 흡수 및 방출 과정의 한 측면일 뿐 복사의 ''물리적 실체''가 아니라고 주장했다.[81] 그는 자신의 양자 가설을 발견이라기보다는 수학적 트릭으로 생각했다.[82] 그러나 1905년 아인슈타인은 플랑크의 양자 가설을 실재론적으로 해석하여 광전 효과를 설명했다. 닐스 보어는 플랑크의 아이디어를 발전시켜 스펙트럼선을 예측하는 수소 원자 모형을 개발했다.[83] 아인슈타인은 전자기파도 불연속적인 양의 에너지를 가진 입자(광자)로 설명할 수 있음을 보였다.[84] 그의 논문 "복사의 양자 이론에 관하여"는 유도 방출의 메커니즘을 설명했는데,[85] 이는 레이저의 기반이 되었다.[86]

|left|thumb|upright=1.4|1927년 솔베이 회의]]

이 시기는 구 양자론으로 알려져 있다. 구 양자론은 고전 역학에 대한 휴리스틱 수정이었다.[87][88] 이 이론은 현대 양자 역학에 대한 준고전 근사로 이해된다.[89][90] 이 시대의 주목할 만한 결과로는 아인슈타인과 페터 데바이의 비열에 대한 연구, 보어와 헨드리카 요하나 반 레우웬의 증명(고전 물리학이 반자성을 설명할 수 없음을 증명), 아놀드 조머펠트의 보어 모형 확장이 있다.[87][91]

1924년에 루이 드 브로이는 빛이 입자처럼 행동하듯이 물질도 파동처럼 행동한다는 물질파 가설을 세웠다. 드 브로이 가설의 정당성은 1927년 데이비슨-거머 실험과 조지 패짓 톰슨의 실험, 그리고 일본의 키쿠치 마사시의 실험에 의해 확인되었다.

1920년대 중반 양자역학은 원자 물리학의 표준 공식이 되었다. 1923년 루이 드 브로이는 물질파 이론을 제시했다. 1925년 베르너 하이젠베르크, 막스 보른, 파스쿠알 요르단[92][93]은 행렬 역학을 개발하고, 에르빈 슈뢰딩거는 파동 역학을 발명했다. 막스 보른은 1926년 7월 슈뢰딩거 파동 함수에 대한 확률적 해석을 소개했다.[94] 1927년 다섯 번째 솔베이 회의에서 양자 물리학이 널리 수용되었다.[95]

1913년 닐스 보어는 러더퍼드 원자 모형의 문제점을 해결하고 원자의 스펙트럼선을 설명하기 위해 보어의 원자 모형을 제시했다. 보어는 원자에 속박된 전자는 특정 정상 상태에서 전자기파를 방출하지 않고, 전자가 다른 정상 상태로 전이할 때 발생하는 에너지 준위 차이에 의해 스펙트럼선의 주파수가 결정된다고 가정했다.

1915년부터 1916년에 걸쳐 아르놀트 좀머펠트는 보어의 이론을 확장하여 보어-좀머펠트의 양자화 조건을 제시했다. 좀머펠트는 타원 궤도를 도입하여 정상 제만 효과를 설명했다.

1917년 알베르트 아인슈타인은 원자의 상태 전이가 확률적으로 일어난다는 모델을 도입하고, 이를 통해 플랑크의 공식을 유도했다.

1920년 좀머펠트는 스펙트럼의 다중 구조와 이상 제만 효과를 설명하기 위해 반정수의 양자수를 도입했다. 1921년 알프레트 란데는 양자론적인 각운동량 합성 규칙을 도출하고, 1923년에는 이상 제만 효과를 주는 공식을 도출했다. 란데는 g 인자를 도입하고, 그 값이 "2"임을 밝혔다.

볼프강 파울리는 1924년 파울리의 배타 원리를 통해 이상 제만 효과가 궤도 전자의 비고전적인 "2"값성 때문이라고 설명했다. 1925년 랄프 크로니히는 전자의 자전과 결부시키는 아이디어를 제시했지만, 파울리는 이를 받아들이지 않았다. 같은 해 사무엘 하우슈미트와 조지 우렌베크는 전자가 궤도 각운동량 외에 양자화된 각운동량, 즉 스핀 각운동량을 가진다고 제안했다. 1921년 슈테른-게를라흐 실험에서 은 원자선이 2개로 분기하는 현상은 스핀 각운동량의 자유도로 설명된다.

2. 3. 성립기 (1925-1930)

에르빈 슈뢰딩거는 파동역학에서 행렬역학을 유도하여 양자 이론의 동등성을 증명하였다.[113] 폴 디랙과 파스쿠알 요르단은 변환이론을 수립하여 두 이론을 통합, 1926년경 양자역학이 성립되었다.[113]양자역학의 형식은 성립되었지만, 물리적 해석에는 난제가 남아 있었다. 슈뢰딩거는 파동을 실재하는 것으로 보았지만, 막스 보른의 확률해석이 이를 대체하였다. 그러나 이 역시 불충분하여, 1927년 베르너 하이젠베르크의 불확정성 원리가 등장하였다. 이는 미시적 세계에서 일상적 관념이 통용되지 않음을 보여준다. 닐스 보어는 상호보완성 원리를 제창하여 양자역학의 일관된 해석을 시도하였다.[113]

알베르트 아인슈타인은 EPR 역설 등을 통해 양자론 해석에 의문을 제기했지만,[113] 양자역학은 당시 사상계에 큰 영향을 주었다.[113]

1925년 하이젠베르크는 최초의 체계적인 양자역학 이론을 제시했다. 이 이론은 막스 보른, 파스쿠알 요르단, 폴 디랙 등에 의해 행렬 역학으로 정식화되었다.

피터 데바이의 지적에 따라 1926년 슈뢰딩거는 슈뢰딩거 방정식에 도달하였다. 같은 해 슈뢰딩거는 행렬역학과 파동역학의 수학적 동등성을 보였다. 초기에는 공간에 퍼져나가는 물질 파동으로 해석했으나, 파동 함수가 상에서 움직이는 파동이라는 점 등에서 부정적인 시각도 있다.

1926년 보른은 파동 함수의 확률 해석을 제시했다. 보른이 제시한 요구는 보른의 규칙이라고 불린다.

1927년 하이젠베르크는 불확정성 원리를 제시했다. 보어는 불확정성 원리를 기초로 상보성 개념을 도입, 양자역학의 물리적 기초를 세우려 했다. 이러한 양자역학의 해석에 대해서는 큰 논쟁이 있었고, 아인슈타인은 "신은 주사위 놀음을 하지 않는다"라고 말했다.

1928년 폴 디랙은 클리포드 대수를 도입하여 디랙 방정식을 유도, 상대론적 양자역학을 구성했다.[96] 1939년에는 브라-켓 표기법을 도입했다.

존 폰 노이만은 양자역학의 수학적으로 엄밀한 형식화를 확립하였다. (『양자역학의 수학적 기초』(1932) 등).

3. 철학적 함의

양자역학의 결론은 고전역학적 직관으로는 이해하기 어려워, 이 이론이 실재에 대해 무엇을 말하는지에 대한 다양한 해석과 철학적 논쟁이 존재한다.[51] 많은 물리학자들은 보어 등이 개발한 코펜하겐 해석을 받아들인다. 이 해석에서 양자역학의 확률적 측면은 실재 그 자체이며, 결정론적 이론으로 설명될 수 없다.[53][54] 보어는 실험 장치를 참조해야 하는 실험 상황에서 얻은 증거의 상보적 성격을 강조했다.[55] 코펜하겐 해석은 보어,[55] 하이젠베르크,[56] 슈뢰딩거,[57] 파인만,[2] 그리고 차일링거[58]를 포함한 양자 물리학의 노벨상 수상자들과 21세기 양자 기초 연구자들에 의해 채택되었다.[59]

아인슈타인은 양자 이론의 창시자 중 한 명이었지만, 결정론과 국소성을 존중하지 않는 것에 대해 곤혹스러워했다. 그는 양자역학이 불완전하며, 그 근본에는 국소적 숨은 변수 이론이 있을 것이라고 주장했다. "신은 주사위놀이를 하지 않는다"라는 말은 그의 이러한 관점을 보여준다. 그는 양자역학에 대해 여러 반박을 제시했는데, 그중 가장 유명한 것은 EPR 역설이다. 벨은 EPR 역설을 이용해 양자역학과 국소적 이론 사이에 실험적으로 확인 가능한 차이가 있음을 증명했다. 실험을 통해 실제 세계는 조건법적으로 명확하지 않거나 비국소적이라는 것이 증명되었다.[15][16] 루이스는 비결정론이 그의 철학적 신념에 어긋난다는 이유로 양자역학을 불완전한 이론으로 보았다.[114] 그는 하이젠베르크의 불확정성 원리가 존재론적 비결정성이 아닌 인식론적 한계를 보여줄 뿐이라고 생각했으며, 다른 많은 이들과 마찬가지로 이런 이유에서 숨은 변수 이론을 지지했다. 코펜하겐 해석을 둘러싼 보어-아인슈타인 논쟁은 당시의 양자역학을 둘러싼 논쟁 중에서 가장 대표적인 것이었다.

표준적인 양자역학의 해석은 코펜하겐 해석이나, 그 외에도 숨은 변수 이론, 봄 해석, 다세계 해석 등이 존재한다. 숨은 변수 이론은 아인슈타인이 주장했으나, 후에 실험을 통해 반박되었다. 봄 해석은 양자역학을 명시적으로 비국소적으로 만드는 대가를 치르더라도 결정론적으로 재구성하는 것이 가능함을 보여준다.[65] 다세계 해석은 양자 이론에 의해 설명되는 모든 가능성이 대부분 독립적인 평행 우주로 구성된 다중 우주에서 동시에 발생한다고 주장한다.[66]

관계적 양자역학은 1990년대 후반에 코펜하겐 유형의 아이디어에서 파생된 현대적인 유도체로 등장했고,[72] 큐비즘은 몇 년 후에 개발되었다.[73]

양자역학은 ‘파동함수’를 사용하여 양자역학적 계의 모든 정보를 담고 있다. 그러나 파동함수가 정확히 무엇인지, 거시세계에 대한 직관 중 어떤 것에 대응하는지에 대해서는 논쟁이 있었다. 리처드 파인만은 "아무도 양자역학을 이해하지 못한다고 안전하게 말할 수 있다고 생각한다"고 말했으며,[51] 스티븐 와인버그는 "현재 제 생각에는 양자역학에 대해 완전히 만족스러운 해석이 없다."라고 말했다.[52]

4. 양자역학의 기본 개념과 수학적 공식화

양자역학은 분자, 원자, 그리고 소립자와 같이 미시적인 계의 성질과 거동을 설명하는 물리학 이론이다.[4] 복잡한 분자에도 적용되는 것이 실험적으로 증명되었지만,[4] 인간이나 우주 전체에 적용하는 것은 철학적이거나 추측의 영역이다.[5] 양자역학의 예측은 매우 높은 정확도로 실험적으로 검증되었다.[6] 예를 들어, 양자전기역학(QED)은 전자의 자기적 성질을 예측할 때 1012분의 1 이내의 오차로 실험과 일치한다.[6]

이론의 기본적인 특징은 일반적으로 무엇이 일어날지 확실하게 예측할 수 없고, 오직 확률만을 제공한다는 것이다. 확률은 복소수의 절댓값의 제곱을 취하여 구하며, 이를 확률진폭이라고 한다. 이것은 막스 보른의 이름을 딴 보른 규칙으로 알려져 있다.[21] 예를 들어, 전자는 파동 함수로 설명될 수 있는데, 보른 규칙을 적용하면 전자의 위치를 측정했을 때 발견될 위치에 대한 확률 밀도 함수를 얻는다.[21] 슈뢰딩거 방정식은 한 시점의 확률진폭 집합을 다른 시점의 확률진폭 집합과 관련짓는다.[21]

양자역학의 수학적 규칙의 결과 중 하나는 측정 가능한 양들 사이의 예측 가능성의 상충관계인 불확정성 원리이다.[21] 이는 양자 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확하게 예측하는 것이 불가능하다는 것을 의미한다.[21]

또 다른 결과는 양자 간섭 현상인데, 이는 이중 슬릿 실험으로 설명된다. 결맞는 광원이 두 개의 평행한 슬릿이 뚫린 판을 비추면, 슬릿을 통과하는 빛이 간섭하여 스크린에 밝고 어두운 줄무늬가 생긴다.[7][2] 그러나 빛은 항상 개별 입자로서 스크린의 불연속적인 점에서 흡수된다.[7] 슬릿에 검출기를 포함하는 실험에서, 검출된 광자는 한 슬릿을 통과하고 두 슬릿을 모두 통과하지 않지만,[7][8][9] 입자가 어떤 슬릿을 통과하는지 검출하면 간섭무늬가 사라진다. 이를 파동-입자 이중성이라고 한다.[2]

양자역학이 예측하는 또 다른 현상은 양자 터널링이다. 이는 입자가 퍼텐셜 장벽에 부딪히더라도 운동 에너지가 퍼텐셜의 최댓값보다 작더라도 이를 통과할 수 있다는 것이다.[10] 이는 방사성 붕괴, 별에서의 핵융합, 주사 터널링 현미경 등에 응용된다.[11][12]

양자계가 상호 작용할 때, 양자 얽힘이 생성될 수 있다. 에르빈 슈뢰딩거는 얽힘을 "...양자역학의 특징적인 특성"이라고 불렀다.[13] 양자 얽힘은 양자 컴퓨팅, 양자 키 분배 등에 활용된다.[14] 얽힘은 광속보다 빠른 신호 전송을 허용하지 않는다.[14]

"숨은 변수"를 테스트하는 것도 가능하다. 벨 정리는 국소적인 숨은 변수 이론이 양자 물리학과 양립할 수 없다는 것을 보여주었다.[15][16]

양자역학을 이해하려면 선형 대수학, 미분 방정식 등이 필요하다.[17][18]

기본적인 양자 형식주의의 한 결과로 불확정성 원리가 나타난다. 이 원리는 양자 입자의 어떤 준비 상태도 그 위치와 운동량 측정에 대한 정확한 예측을 동시에 의미할 수 없다는 것을 말한다.[25][26] 위치와 운동량 모두 관측 가능량이며, 이는 에르미트 작용소로 표현된다는 것을 의미한다. 위치 작용소 와 운동량 작용소 는 서로 교환하지 않고, 다음과 같은 정준 교환 관계를 만족한다.

:

정준 교환 관계의 또 다른 결과는 위치와 운동량 작용소가 서로의 푸리에 변환이라는 것이다. 따라서 운동량에 따른 물체의 설명은 위치에 따른 설명의 푸리에 변환이다.

두 개의 서로 다른 양자 시스템을 함께 고려할 때, 결합된 시스템의 힐베르트 공간은 두 구성 요소의 힐베르트 공간의 텐서곱이다.

분리될 수 없는 상태를 얽힌 상태라고 한다.[28][29]

합성 시스템의 상태가 얽혀 있다면, 시스템 또는 시스템 중 어느 하나도 상태 벡터로 설명할 수 없다. 대신, 각 구성 요소 시스템에서만 측정을 수행하여 얻을 수 있는 통계를 설명하는 축소된 밀도 행렬을 정의할 수 있다.

자신이 존재하는 환경과 상호 작용하는 시스템은 일반적으로 그 환경과 얽히게 되는데, 이 현상을 양자 탈결맞춤이라고 한다. 이것은 실제로 미시적 시스템보다 큰 시스템에서 양자 효과를 관찰하기 어려운 이유를 설명할 수 있다.[31]

양자역학의 기본적인 요구와 그 수학적 표현에 대해 다음에 설명한다

양자역학적인 문제를 다룰 때, 물리량은 작용소()로 취급된다. 작용소는 연산자라고도 불리며, 연산자에 의해 기술되는 양자역학의 양식은 '''연산자 형식'''이라고 불린다.

양자역학에서는 어떤 물리량의 값이 확정된 상태를 먼저 생각한다. 이때, 그 물리량에 대한 '''고유 상태'''()라고 부른다. 고유 상태는 물리량을 나타내는 작용소의 고유 함수() 또는 고유 벡터로 기술된다.

어떤 계가 취할 수 있는 물리량의 값의 확률 분포는 구체적인 계의 상태에 의해 결정된다. 이 확률 분포에 관한 규칙은 본의 규칙이라고 불린다.

물리량 작용소의 고유값이 실수라는 것과, 상태의 고유 상태에 의한 전개가 항상 가능하다는 것은, 물리량에 대응하는 작용소가 자기 수반 작용소()라는 것에 귀결된다. 양자역학에서 자기 수반 작용소가 되어야 하는 것은 이 가측량()이다.

어떤 물리량을 측정하고 그 측정값을 얻은 경우에, 곧바로 같은 측정을 계속하는 것을 생각해 보면, 2번째 측정에 대해서는 바로 직전의 측정에 의해 측정하고 싶은 물리량에 관한 거의 동시각의 완전한 지식이 얻어진다. 따라서 2번째 측정값은 1번째 측정값과 반드시 일치할 것이라고 기대된다.

이것은 계의 상태를 파동 함수로 나타내면, 공간에 퍼져 있던 파동 함수가 측정에 의해 디랙의 델타 함수와 같은 어떤 한 점에 국재된 형태로 순간적으로 수축하는 것을 보여주고 있다. 이 현상은 파동 패킷의 수축이라고 불리며, 파동 패킷의 수축을 일으키는 측정은 '''투영 측정'''이라고 불린다. 또 위에서 설명한 측정에 관한 가정을 '''투영 가설'''()이라고 부른다.

연산자 형식의 양자역학에서는 닫힌 유한 자유도 계의 순수 상태를 다루는 데 있어 다음 다섯 가지를 양자론의 기본 원리로 하고 있다.

- 상태는 어떤 복소 힐베르트 공간의 정규화된 벡터(상태 벡터)로 표현된다.

- 가측량은 복소 힐베르트 공간 위의 자기 수반 작용소로 표현된다.

- 본의 규칙

- 상태 벡터의 시간 진화는 슈뢰딩거 방정식으로 표현된다.

- 투영 가설(파동 패킷의 수축)

양자역학의 수학적 공식화는 수학적으로 엄밀하게 정의된다.[101] 양자역학적 계의 상태는 복소 힐베르트 공간 에 속하는 벡터 로 표현된다. 이 벡터는 정규화되어 있으며(), 크기가 1인 복소수를 제외하고 잘 정의된다. 즉, 와 는 동일한 물리적 계를 나타낸다. 가능한 상태는 힐베르트 공간의 사영 공간 (보통 복소 사영 공간)의 점들이다. 힐베르트 공간의 정확한 성질은 계에 따라 달라진다. 예를 들어, 위치와 운동량을 기술하기 위해서는 복소 제곱 적분 가능 함수 의 공간이 사용되는 반면, 단일 양성자의 스핀은 2차원 복소 벡터 공간 로 표현된다.

위치, 운동량, 에너지, 스핀 등의 물리량은 힐베르트 공간에 작용하는 에르미트(자기 수반 연산자) 선형 연산자인 관측 가능량으로 표현된다. 양자 상태는 관측 가능량의 고유 벡터(고유 상태)일 수 있으며, 이 때 관련된 고유값은 그 고유 상태에서 관측 가능량의 값에 해당한다. 일반적인 양자 상태는 고유 상태의 선형 결합(양자 중첩)이다. 관측 가능량을 측정하면, Born 규칙에 따라 주어진 확률로 고유값 중 하나가 결과로 나타난다. 측정 후에는 양자 상태가 붕괴하는 것으로 가정된다. 이러한 양자 역학의 확률적 본질은 측정 행위에서 비롯되며, 이는 보어-아인슈타인 논쟁의 중심 주제였다.

양자 상태의 시간적 진화는 슈뢰딩거 방정식으로 설명된다.[20]

:

여기서 는 해밀토니안으로, 계의 총에너지에 해당하며, 는 환산 플랑크 상수이다. 이 미분 방정식의 해는 다음과 같다.

:

연산자 는 유니터리한 시간 진화 연산자이다. 초기 양자 상태 가 주어지면, 이 연산자를 통해 특정 시간 후의 양자 상태 를 예측할 수 있다.[20]

일부 파동 함수는 시간에 무관한 확률 분포를 생성하는데, 이는 해밀토니안의 고유 상태와 같다.[21] 예를 들어, 들뜨지 않은 원자의 전자는 정적 파동 함수로 설명된다. 수소 원자의 전자 파동 함수는 ''s'' 궤도로 알려진 구면 대칭 함수이다().

슈뢰딩거 방정식의 해석적 해는 몇몇 단순한 모델에 대해 알려져 있다. 하지만 헬륨 원자와 같이 복잡한 경우에는 닫힌 형식의 해가 불가능하다.[22][23][24] 이 경우 섭동 이론과 같은 근사 해를 찾는 기술이 사용된다.[21]

양자역학에는 여러 가지 동등한 공식화가 있는데, 파울 디랙의 변환 이론과 파인만의 경로 적분 공식화가 대표적이다.[32][33] 경로 적분 공식화는 양자역학적 진폭을 초기 상태와 최종 상태 사이의 모든 가능한 경로에 대한 합으로 간주한다.

뇌터의 정리에 따르면, 해밀토니안 와 교환하는 관측 가능량 는 보존된다.[21] 이는 해밀토니안의 미분 가능한 대칭성에 대해 대응하는 보존 법칙이 존재함을 의미한다.

양자역학에서 물리량은 작용소(연산자)로 취급되며, 각 문제는 상태에 의해 특징지어진다. 측정 가능한 물리량의 행동은 해당 물리량의 작용소를 상태에 작용시켜 파악한다. 이를 '''연산자 형식'''이라고 한다.

본의 규칙에 따라, 계의 상태는 물리량의 고유 상태의 중첩으로 나타낼 수 있다. 물리량 작용소의 고유값이 실수이고, 상태의 고유 상태에 의한 전개가 항상 가능하다는 것은, 물리량에 대응하는 작용소가 자기 수반 작용소임을 의미한다. 양자역학에서는 관측이 중요하므로, 물리량 대신 가측량(관측 가능한 것)이라는 용어를 사용하기도 한다.

측정 후에는 파동 패킷의 수축이 일어나며, 이는 '''투영 측정'''이라고 불린다. 측정에 관한 가정을 '''투영 가설'''이라고 한다.

연산자 형식 양자역학에서 닫힌 유한 자유도 계의 순수 상태를 다룰 때 다음 다섯 가지를 기본 원리로 한다.[101]

- 상태는 복소 힐베르트 공간의 정규화된 벡터(상태 벡터)로 표현된다.

- 가측량은 복소 힐베르트 공간 위의 자기 수반 작용소로 표현된다.

- 본의 규칙

- 상태 벡터의 시간 진화는 슈뢰딩거 방정식으로 표현된다.

- 투영 가설(파동 패킷의 수축)

4. 1. 기본 개념

양자역학은 분자, 원자, 그리고 소립자와 같이 미시적인 계의 성질과 거동을 설명하는 물리학 이론이다.[4] 복잡한 분자에도 적용되는 것이 실험적으로 증명되었지만,[4] 인간이나 우주 전체에 적용하는 것은 철학적이거나 추측의 영역이다.[5] 양자역학의 예측은 매우 높은 정확도로 실험적으로 검증되었다.[6] 예를 들어, 양자전기역학(QED)은 전자의 자기적 성질을 예측할 때 1012분의 1 이내의 오차로 실험과 일치한다.[6]이론의 기본적인 특징은 일반적으로 무엇이 일어날지 확실하게 예측할 수 없고, 오직 확률만을 제공한다는 것이다. 확률은 복소수의 절댓값의 제곱을 취하여 구하며, 이를 확률진폭이라고 한다. 이것은 막스 보른의 이름을 딴 보른 규칙으로 알려져 있다.[21] 예를 들어, 전자는 파동 함수로 설명될 수 있는데, 보른 규칙을 적용하면 전자의 위치를 측정했을 때 발견될 위치에 대한 확률 밀도 함수를 얻는다.[21] 슈뢰딩거 방정식은 한 시점의 확률진폭 집합을 다른 시점의 확률진폭 집합과 관련짓는다.[21]

양자역학의 수학적 규칙의 결과 중 하나는 측정 가능한 양들 사이의 예측 가능성의 상충관계인 불확정성 원리이다.[21] 이는 양자 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확하게 예측하는 것이 불가능하다는 것을 의미한다.[21]

또 다른 결과는 양자 간섭 현상인데, 이는 이중 슬릿 실험으로 설명된다. 결맞는 광원이 두 개의 평행한 슬릿이 뚫린 판을 비추면, 슬릿을 통과하는 빛이 간섭하여 스크린에 밝고 어두운 줄무늬가 생긴다.[7][2] 그러나 빛은 항상 개별 입자로서 스크린의 불연속적인 점에서 흡수된다.[7] 슬릿에 검출기를 포함하는 실험에서, 검출된 광자는 한 슬릿을 통과하고 두 슬릿을 모두 통과하지 않지만,[7][8][9] 입자가 어떤 슬릿을 통과하는지 검출하면 간섭무늬가 사라진다. 이를 파동-입자 이중성이라고 한다.[2]

양자역학이 예측하는 또 다른 현상은 양자 터널링이다. 이는 입자가 퍼텐셜 장벽에 부딪히더라도 운동 에너지가 퍼텐셜의 최댓값보다 작더라도 이를 통과할 수 있다는 것이다.[10] 이는 방사성 붕괴, 별에서의 핵융합, 주사 터널링 현미경 등에 응용된다.[11][12]

양자계가 상호 작용할 때, 양자 얽힘이 생성될 수 있다. 에르빈 슈뢰딩거는 얽힘을 "...양자역학의 특징적인 특성"이라고 불렀다.[13] 양자 얽힘은 양자 컴퓨팅, 양자 키 분배 등에 활용된다.[14] 얽힘은 광속보다 빠른 신호 전송을 허용하지 않는다.[14]

"숨은 변수"를 테스트하는 것도 가능하다. 벨 정리는 국소적인 숨은 변수 이론이 양자 물리학과 양립할 수 없다는 것을 보여주었다.[15][16]

양자역학을 이해하려면 선형 대수학, 미분 방정식 등이 필요하다.[17][18]

기본적인 양자 형식주의의 한 결과로 불확정성 원리가 나타난다. 이 원리는 양자 입자의 어떤 준비 상태도 그 위치와 운동량 측정에 대한 정확한 예측을 동시에 의미할 수 없다는 것을 말한다.[25][26] 위치와 운동량 모두 관측 가능량이며, 이는 에르미트 작용소로 표현된다는 것을 의미한다. 위치 작용소 와 운동량 작용소 는 서로 교환하지 않고, 다음과 같은 정준 교환 관계를 만족한다.

:

정준 교환 관계의 또 다른 결과는 위치와 운동량 작용소가 서로의 푸리에 변환이라는 것이다. 따라서 운동량에 따른 물체의 설명은 위치에 따른 설명의 푸리에 변환이다.

두 개의 서로 다른 양자 시스템을 함께 고려할 때, 결합된 시스템의 힐베르트 공간은 두 구성 요소의 힐베르트 공간의 텐서곱이다.

분리될 수 없는 상태를 얽힌 상태라고 한다.[28][29]

합성 시스템의 상태가 얽혀 있다면, 시스템 또는 시스템 중 어느 하나도 상태 벡터로 설명할 수 없다. 대신, 각 구성 요소 시스템에서만 측정을 수행하여 얻을 수 있는 통계를 설명하는 축소된 밀도 행렬을 정의할 수 있다.

자신이 존재하는 환경과 상호 작용하는 시스템은 일반적으로 그 환경과 얽히게 되는데, 이 현상을 양자 탈결맞춤이라고 한다. 이것은 실제로 미시적 시스템보다 큰 시스템에서 양자 효과를 관찰하기 어려운 이유를 설명할 수 있다.[31]

양자역학의 기본적인 요구와 그 수학적 표현에 대해 다음에 설명한다

양자역학적인 문제를 다룰 때, 물리량은 작용소()로 취급된다. 작용소는 연산자라고도 불리며, 연산자에 의해 기술되는 양자역학의 양식은 '''연산자 형식'''이라고 불린다.

양자역학에서는 어떤 물리량의 값이 확정된 상태를 먼저 생각한다. 이때, 그 물리량에 대한 '''고유 상태'''()라고 부른다. 고유 상태는 물리량을 나타내는 작용소의 고유 함수() 또는 고유 벡터로 기술된다.

어떤 계가 취할 수 있는 물리량의 값의 확률 분포는 구체적인 계의 상태에 의해 결정된다. 이 확률 분포에 관한 규칙은 본의 규칙이라고 불린다.

물리량 작용소의 고유값이 실수라는 것과, 상태의 고유 상태에 의한 전개가 항상 가능하다는 것은, 물리량에 대응하는 작용소가 자기 수반 작용소()라는 것에 귀결된다. 양자역학에서 자기 수반 작용소가 되어야 하는 것은 이 가측량()이다.

어떤 물리량을 측정하고 그 측정값을 얻은 경우에, 곧바로 같은 측정을 계속하는 것을 생각해 보면, 2번째 측정에 대해서는 바로 직전의 측정에 의해 측정하고 싶은 물리량에 관한 거의 동시각의 완전한 지식이 얻어진다. 따라서 2번째 측정값은 1번째 측정값과 반드시 일치할 것이라고 기대된다.

이것은 계의 상태를 파동 함수로 나타내면, 공간에 퍼져 있던 파동 함수가 측정에 의해 디랙의 델타 함수와 같은 어떤 한 점에 국재된 형태로 순간적으로 수축하는 것을 보여주고 있다. 이 현상은 파동 패킷의 수축이라고 불리며, 파동 패킷의 수축을 일으키는 측정은 '''투영 측정'''이라고 불린다. 또 위에서 설명한 측정에 관한 가정을 '''투영 가설'''()이라고 부른다.

연산자 형식의 양자역학에서는 닫힌 유한 자유도 계의 순수 상태를 다루는 데 있어 다음 다섯 가지를 양자론의 기본 원리로 하고 있다.

- 상태는 어떤 복소 힐베르트 공간의 정규화된 벡터(상태 벡터)로 표현된다.

- 가측량은 복소 힐베르트 공간 위의 자기 수반 작용소로 표현된다.

- 본의 규칙

- 상태 벡터의 시간 진화는 슈뢰딩거 방정식으로 표현된다.

- 투영 가설(파동 패킷의 수축)

4. 2. 수학적 공식화

양자역학의 수학적 공식화는 수학적으로 엄밀하게 정의된다.[101] 양자역학적 계의 상태는 복소 힐베르트 공간 에 속하는 벡터 로 표현된다. 이 벡터는 정규화되어 있으며(), 크기가 1인 복소수를 제외하고 잘 정의된다. 즉, 와 는 동일한 물리적 계를 나타낸다. 가능한 상태는 힐베르트 공간의 사영 공간 (보통 복소 사영 공간)의 점들이다. 힐베르트 공간의 정확한 성질은 계에 따라 달라진다. 예를 들어, 위치와 운동량을 기술하기 위해서는 복소 제곱 적분 가능 함수 의 공간이 사용되는 반면, 단일 양성자의 스핀은 2차원 복소 벡터 공간 로 표현된다.위치, 운동량, 에너지, 스핀 등의 물리량은 힐베르트 공간에 작용하는 에르미트(자기 수반 연산자) 선형 연산자인 관측 가능량으로 표현된다. 양자 상태는 관측 가능량의 고유 벡터(고유 상태)일 수 있으며, 이 때 관련된 고유값은 그 고유 상태에서 관측 가능량의 값에 해당한다. 일반적인 양자 상태는 고유 상태의 선형 결합(양자 중첩)이다. 관측 가능량을 측정하면, Born 규칙에 따라 주어진 확률로 고유값 중 하나가 결과로 나타난다. 측정 후에는 양자 상태가 붕괴하는 것으로 가정된다. 이러한 양자 역학의 확률적 본질은 측정 행위에서 비롯되며, 이는 보어-아인슈타인 논쟁의 중심 주제였다.

양자 상태의 시간적 진화는 슈뢰딩거 방정식으로 설명된다.[20]

:

여기서 는 해밀토니안으로, 계의 총에너지에 해당하며, 는 환산 플랑크 상수이다. 이 미분 방정식의 해는 다음과 같다.

:

연산자 는 유니터리한 시간 진화 연산자이다. 초기 양자 상태 가 주어지면, 이 연산자를 통해 특정 시간 후의 양자 상태 를 예측할 수 있다.[20]

일부 파동 함수는 시간에 무관한 확률 분포를 생성하는데, 이는 해밀토니안의 고유 상태와 같다.[21] 예를 들어, 들뜨지 않은 원자의 전자는 정적 파동 함수로 설명된다. 수소 원자의 전자 파동 함수는 ''s'' 궤도로 알려진 구면 대칭 함수이다().

슈뢰딩거 방정식의 해석적 해는 몇몇 단순한 모델에 대해 알려져 있다. 하지만 헬륨 원자와 같이 복잡한 경우에는 닫힌 형식의 해가 불가능하다.[22][23][24] 이 경우 섭동 이론과 같은 근사 해를 찾는 기술이 사용된다.[21]

양자역학에는 여러 가지 동등한 공식화가 있는데, 파울 디랙의 변환 이론과 파인만의 경로 적분 공식화가 대표적이다.[32][33] 경로 적분 공식화는 양자역학적 진폭을 초기 상태와 최종 상태 사이의 모든 가능한 경로에 대한 합으로 간주한다.

뇌터의 정리에 따르면, 해밀토니안 와 교환하는 관측 가능량 는 보존된다.[21] 이는 해밀토니안의 미분 가능한 대칭성에 대해 대응하는 보존 법칙이 존재함을 의미한다.

양자역학에서 물리량은 작용소(연산자)로 취급되며, 각 문제는 상태에 의해 특징지어진다. 측정 가능한 물리량의 행동은 해당 물리량의 작용소를 상태에 작용시켜 파악한다. 이를 '''연산자 형식'''이라고 한다.

본의 규칙에 따라, 계의 상태는 물리량의 고유 상태의 중첩으로 나타낼 수 있다. 물리량 작용소의 고유값이 실수이고, 상태의 고유 상태에 의한 전개가 항상 가능하다는 것은, 물리량에 대응하는 작용소가 자기 수반 작용소임을 의미한다. 양자역학에서는 관측이 중요하므로, 물리량 대신 가측량(관측 가능한 것)이라는 용어를 사용하기도 한다.

측정 후에는 파동 패킷의 수축이 일어나며, 이는 '''투영 측정'''이라고 불린다. 측정에 관한 가정을 '''투영 가설'''이라고 한다.

연산자 형식 양자역학에서 닫힌 유한 자유도 계의 순수 상태를 다룰 때 다음 다섯 가지를 기본 원리로 한다.[101]

5. 관련 연구 영역

현대적인 관점에서 양자론을 살펴보면, 기본 변수로 "입자나 강체의 고전역학과 같은 것(예를 들어 위치와 운동량)"을 선택한 양자론을 "양자역학"이라고 부른다.[100] 여기서는 스핀 등 고전론에서는 부족한 것은 적절히 새로운 변수로 보완된다. 한편, 기본 변수로 "장과 그 시간 미분 또는 켤레 운동량"을 선택한 양자론을 장의 양자론이라고 부른다. 양자역학은 장의 양자론을 저에너지 상태로 제한했을 때의 근사형으로 얻어진다.

과학과 공학(혹은 기초와 응용)의 관점에서 연구 영역을 볼 때, 양자역학을 기초로 하는 응용 이론 일반을 가리켜 '''양자물리학'''이라고 부르는 경우가 있다. 여기에는 물성물리학의 대부분 영역, 입자물리학, 핵물리학 등 광범위한 분야가 속한다. 또한, 공학적인 측면이 강조되는 연구에 대해서는 '''양자공학'''이라고 부르는 경우가 있다. 나노기술, 반도체, 초전도 소재의 기초 또는 응용 연구 등 광범위한 분야가 속한다. 이상에서 설명했듯이, 양자물리학이나 양자공학이라는 말은 모두 상당히 광범위한 영역을 포함하며, 구체적인 연구 대상을 나타낼 필요가 있는 경우에는 더욱 상세한 학술 분야를 나타내는 용어가 사용된다.

6. 고전역학과의 관계

양자역학의 법칙은 계의 상태 공간이 힐베르트 공간이며, 계의 관측 가능량은 그 공간의 벡터에 작용하는 에르미트 연산자임을 주장하지만, 어떤 힐베르트 공간이나 어떤 연산자인지는 알려주지 않는다.[40] 이들은 양자계에 대한 정량적 기술을 얻기 위해 적절하게 선택될 수 있으며, 물리적 예측을 하는 데 필요한 단계이다. 이러한 선택을 위한 중요한 지침은 대응 원리이며, 이는 양자역학의 예측이 큰 양자수 영역에서 고전역학의 예측으로 환원된다는 휴리스틱이다.[40] 특정 계에 대한 확립된 고전적 모델에서 시작하여 대응 극한에서 고전적 모델을 생성할 기본적인 양자 모델을 추측해 볼 수도 있다. 이러한 접근 방식을 양자화라고 한다.[41][42]

양자역학이 처음 공식화되었을 때, 그것은 대응 극한이 비상대론적 고전역학인 모델에 적용되었다. 예를 들어, 잘 알려진 양자 조화 진동자 모델은 진동자의 운동 에너지에 대해 명시적으로 비상대론적인 표현을 사용하며, 따라서 고전 조화 진동자의 양자 버전이다.[21]

카오스계에는 좋은 양자수가 없으므로 복잡성이 발생하며, 양자 카오스는 이러한 계에서 고전적 설명과 양자적 설명 간의 관계를 연구한다.[41]

양자 탈결맞음은 양자계가 결맞음을 잃고, 따라서 전형적인 많은 양자 효과를 보여줄 수 없게 되는 메커니즘이다. 양자 중첩은 단순히 확률적 혼합이 되고, 양자 얽힘은 단순히 고전적 상관 관계가 된다.[21] 양자 결맞음은 일반적으로 거시적 스케일에서는 명확하지 않지만, 절대 영도에 가까운 온도에서는 양자적 거동이 거시적으로 나타날 수 있다.

고전계의 많은 거시적 특성은 부분의 양자적 거동의 직접적인 결과이다. 예를 들어, 벌크 물질(전기력만으로는 빠르게 붕괴될 원자와 분자로 구성됨)의 안정성, 고체의 강성, 그리고 물질의 기계적, 열적, 화학적, 광학적 및 자기적 특성은 모두 양자역학의 규칙에 따른 전하의 상호 작용의 결과이다.[43]

6. 1. 차이점

양자역학의 법칙은 계의 상태 공간이 힐베르트 공간이며, 계의 관측 가능량은 그 공간의 벡터에 작용하는 에르미트 연산자임을 주장하지만, 어떤 힐베르트 공간이나 어떤 연산자인지는 알려주지 않는다.[40] 이들은 양자계에 대한 정량적 기술을 얻기 위해 적절하게 선택될 수 있으며, 물리적 예측을 하는 데 필요한 단계이다. 이러한 선택을 위한 중요한 지침은 대응 원리이며, 이는 양자역학의 예측이 큰 양자수 영역에서 고전역학의 예측으로 환원된다는 휴리스틱이다.[40] 특정 계에 대한 확립된 고전적 모델에서 시작하여 대응 극한에서 고전적 모델을 생성할 기본적인 양자 모델을 추측해 볼 수도 있다. 이러한 접근 방식을 양자화라고 한다.[41][42]양자역학은 고전역학(상대성이론 및 뉴턴역학)이나 고전적인 전자기학과는 크게 다르다. 그 차이점으로는 불확정성 원리와 상보성 원리를 들 수 있다. 관측 행위와 그것에 의해 기술되는 물체나 계의 상태의 취급, 그리고 그것에 의해 요구되는 확률적인 현상의 기술은 고전론에는 없는 차이점이다. 사건이 확률적으로만 기술된다는 것은 뉴턴 역학 등에서 성립했던 것과 같은 “강한 의미의 인과율”이 성립하지 않는다는 것을 의미한다. 보다 자세히 말하면, 양자역학에서 성립하는 인과율이란 슈뢰딩거 방정식에 의해 기술되는 파동 함수의 시간적 변화가 인과적이라는 것을 말한다. 양자역학에서는 입자가 “파동”으로 기술되는 한편, 빛이나 전파와 같은 전자기파(파동으로서의 성질을 물론 보인다)에도 또한 입자로서의 특징도 나타난다(광양자 가설). 일반적으로 관측에 있어서는, 입자성과 파동성은 동시에 나타나지 않고, 입자적인 행동을 볼 경우에는 파동적인 성질은 사라지고, 반대로 파동적인 행동을 볼 경우에는 입자적인 성질은 사라진다.

양자 탈결맞음은 양자계가 결맞음을 잃고, 따라서 전형적인 많은 양자 효과를 보여줄 수 없게 되는 메커니즘이다.[21] 양자 중첩은 단순히 확률적 혼합이 되고, 양자 얽힘은 단순히 고전적 상관 관계가 된다.[21] 양자 결맞음은 일반적으로 거시적 스케일에서는 명확하지 않지만, 절대 영도에 가까운 온도에서는 양자적 거동이 거시적으로 나타날 수 있다.

고전계의 많은 거시적 특성은 부분의 양자적 거동의 직접적인 결과이다. 예를 들어, 벌크 물질(전기력만으로는 빠르게 붕괴될 원자와 분자로 구성됨)의 안정성, 고체의 강성, 그리고 물질의 기계적, 열적, 화학적, 광학적 및 자기적 특성은 모두 양자역학의 규칙에 따른 전하의 상호 작용의 결과이다.[43]

양자역학의 응용 사례로서 고전론의 미해결 문제를 밝힌 사례로는, 원자의 안정성과 크기의 균일성, 흑체 복사에서의 플랑크 법칙의 설명이나, 다원자 분자로 이루어진 기체의 비열 용량의 결정 등을 들 수 있다.

6. 2. 고전 대응

양자역학의 법칙은 계의 상태 공간이 힐베르트 공간이며, 계의 관측 가능량은 그 공간의 벡터에 작용하는 에르미트 연산자임을 주장하지만, 어떤 힐베르트 공간이나 어떤 연산자인지는 알려주지 않는다.[40] 이들은 양자계에 대한 정량적 기술을 얻기 위해 적절하게 선택될 수 있으며, 물리적 예측을 하는 데 필요한 단계이다. 이러한 선택을 위한 중요한 지침은 대응 원리이며, 이는 양자역학의 예측이 큰 양자수 영역에서 고전역학의 예측으로 환원된다는 휴리스틱이다.[40] 특정 계에 대한 확립된 고전적 모델에서 시작하여 대응 극한에서 고전적 모델을 생성할 기본적인 양자 모델을 추측해 볼 수도 있다. 이러한 접근 방식을 양자화라고 한다.[41][42]양자역학이 처음 공식화되었을 때, 그것은 대응 극한이 비상대론적 고전역학인 모델에 적용되었다. 예를 들어, 잘 알려진 양자 조화 진동자 모델은 진동자의 운동 에너지에 대해 명시적으로 비상대론적인 표현을 사용하며, 따라서 고전 조화 진동자의 양자 버전이다.[21]

카오스계에는 좋은 양자수가 없으므로 복잡성이 발생하며, 양자 카오스는 이러한 계에서 고전적 설명과 양자적 설명 간의 관계를 연구한다.[41]

양자 탈결맞음은 양자계가 결맞음을 잃고, 따라서 전형적인 많은 양자 효과를 보여줄 수 없게 되는 메커니즘이다. 양자 중첩은 단순히 확률적 혼합이 되고, 양자 얽힘은 단순히 고전적 상관 관계가 된다.[21] 양자 결맞음은 일반적으로 거시적 스케일에서는 명확하지 않지만, 절대 영도에 가까운 온도에서는 양자적 거동이 거시적으로 나타날 수 있다.

고전계의 많은 거시적 특성은 부분의 양자적 거동의 직접적인 결과이다. 예를 들어, 벌크 물질(전기력만으로는 빠르게 붕괴될 원자와 분자로 구성됨)의 안정성, 고체의 강성, 그리고 물질의 기계적, 열적, 화학적, 광학적 및 자기적 특성은 모두 양자역학의 규칙에 따른 전하의 상호 작용의 결과이다.[43]

고전역학은 거시적인 극한을 취했을 때의 양자역학의 근사 이론이며, 예를 들어 다음과 같은 양자역학 기본 방정식의 근사에 의해 고전론과의 대응 관계가 보이고 있다.

# 몇몇 유력한 모형에서 플랑크 상수를 0으로 간주하면 고전역학과 동등해진다.

# 슈뢰딩거 방정식의 기대값을 취함으로써 운동 방정식을 얻을 수 있다.

# 한편, 반대로 고전역학에서의 물리량을 양자화함으로써 양자역학을 얻을 수 있다.

보어의 대응 원리에 의해, 고전역학은 「플랑크 상수가 충분히 작은 경우의 양자역학의 극한」으로 위치 지어진다. 에렌페스트 정리에 따르면, 퍼텐셜의 공간 미분(고전적으로는 힘에 대응하는 것)의 공간적인 변화가 느리고, 파동 함수가 퍼져 있는 범위에서 일정하다고 근사할 수 있다면, 슈뢰딩거 방정식의 기대값을 취함으로써 운동 방정식을 얻을 수 있다. 즉, 위치의 기대값과 운동량의 기대값이 고전역학에서의 운동 방정식인 해밀턴 방정식을 만족한다.

7. 양자역학의 해석 문제

## 양자역학과 관측

양자역학은 원자와 관련된 거의 모든 것을 설명하는 탁월한 이론이지만, '우리가 안다는 것은 무엇인가'라는 근본적인 철학적 문제를 제기한다.[51] 양자역학은 '파동함수'('상태함수')라는 수학적 장치를 통해 양자역학적 계의 모든 정보를 담고 있지만, 초기부터 이 파동함수의 정확한 의미에 대한 논쟁이 있었다. 파동함수는 거시세계에 대한 직관과 잘 대응되지 않았고, 하이젠베르크의 불확정성 원리는 입자의 속도, 위치, 에너지 등을 정확히 아는 데 근본적인 한계가 있음을 보여주었다. 이는 피에르 시몽 라플라스가 제안한 라플라스의 악마 개념과 대조적으로, 물질계의 모든 것을 예측할 수 있다는 결정론적 관점에 의문을 제기했다.

양자역학의 반직관적인 측면과 결과는 설립 이후로 강력한 철학적 논쟁과 많은 해석을 불러일으켰다.[51] 논쟁은 양자역학의 확률적 성격, 파동 함수 붕괴의 어려움과 관련된 측정 문제, 그리고 양자 비국소성에 초점을 맞추고 있으며, 이에 대한 합의는 부재하다.[51] 리처드 파인만은 "아무도 양자역학을 이해하지 못한다고 안전하게 말할 수 있다고 생각한다"고 말했고,[51] 스티븐 와인버그는 "현재 제 생각에는 양자역학에 대해 완전히 만족스러운 해석이 없다."고 언급했다.[52]

닐스 보어, 베르너 하이젠베르크 등의 코펜하겐 해석은 양자역학의 확률적 성격이 "인과율"이라는 고전적인 개념에 대한 "최종적" 포기라고 주장한다.[53][54] 보어는 잘 정의된 양자역학 형식주의의 적용은 항상 서로 다른 실험 상황에서 얻은 증거의 상보적 성격 때문에 실험 장치를 참조해야 한다고 강조했다.[53][54] 코펜하겐 유형의 해석은 보어,[55] 하이젠베르크,[56] 슈뢰딩거,[57] 파인만,[2] 차일링거[58]를 포함한 양자 물리학의 노벨상 수상자들과 21세기 양자 기초 연구자들에 의해 채택되었다.[59]

알베르트 아인슈타인은 양자 이론의 창시자 중 한 명이었지만, 결정론과 국소성을 존중하지 않는 것처럼 보이는 것에 대해 곤혹스러워했다. 보어-아인슈타인 논쟁으로 알려진 양자역학의 의미와 지위에 대한 보어와 아인슈타인의 오랜 논쟁에서, 아인슈타인은 양자역학이 불완전하며 원격 작용을 명시적으로 금지하는 이론이 기저에 있어야 한다고 주장했다. 1935년 아인슈타인, 보리스 포돌스키, 네이선 로젠은 국소성 원리가 양자역학의 불완전성을 의미한다는 주장(EPR 역설)을 발표했다.[60][61][62][63] 그러나 1964년 존 벨은 EPR의 국소성 원리와 결정론이 양자역학과 양립할 수 없음을 보여주는 벨 부등식을 제시했고,[64] 이후 여러 실험을 통해 벨 부등식이 위반됨이 확인되었다.[15][16]

보옴 역학은 양자역학을 명시적으로 비국소적으로 만드는 대가를 치르더라도 결정론적으로 재구성하는 것이 가능함을 보여준다. 이것은 물리적 시스템에 파동 함수뿐만 아니라 비국소적인 안내 방정식에 따라 결정적으로 진화하는 실제 위치를 부여한다. 물리적 시스템의 진화는 항상 슈뢰딩거 방정식과 안내 방정식에 의해 주어지며, 파동 함수의 붕괴는 결코 일어나지 않아 측정 문제를 해결한다.[65]

1956년에 공식화된 에버렛의 다세계 해석은 양자 이론에 의해 설명되는 모든 가능성이 대부분 독립적인 평행 우주로 구성된 다중 우주에서 동시에 발생한다고 주장한다.[66] 이것은 파동 패킷 붕괴의 공리를 제거한 결과이다. 측정된 시스템과 측정 장치, 그리고 관찰자의 모든 가능한 상태가 실제 물리적 양자 중첩 상태에 존재한다. 다중 우주는 결정론적이지만, 우리는 다중 우주 전체가 아니라 한 번에 하나의 평행 우주만 관찰하기 때문에 확률에 의해 지배되는 비결정론적 행동을 인지한다.

관계적 양자역학은 1990년대 후반에 코펜하겐 유형의 아이디어에서 파생된 현대적인 유도체로 등장했고,[72] 큐비즘은 몇 년 후에 개발되었다.[73]

양자역학에서는 대상을 '''상태의 중첩'''으로 기술하며, 측정에 의해 하나의 상태가 어떤 확률로 실현된다. 이 틀은 결정론적 기술을 재검토하는 계기가 되어 양자역학의 해석 문제를 중요하게 만들었다. 닫힌 계를 다루는 표준적인 해석에서는 양자역학은 고전물리학과 달리, 대상으로 하는 양자계의 외부에 관측자(observer영어)를 필요로 하는 이론 구성이다.[102] 여기서 관측자는 사람이어도 장치여도 좋으며, 양자계와 관측자의 경계는 임의로 설정할 수 있다.[103]

코펜하겐 해석에서는 관측이 이루어지면 상태를 기술하는 파동 함수가 하나의 상태로 수축한다. 슈뢰딩거의 고양이 사고 실험에서는 관측이란 어떤 시점을 가리키는지가 명확하지 않다.

아인슈타인은 “양자역학에서는 기술되어 있지 않지만, 실제로 그 상태를 실현시킨 변수가 존재할 것이다”라고 주장했다(국소적인 숨은 변수 이론). 국소적인 숨은 변수 이론은 벨의 부등식에 의해 제시되었고, 실험 검증에 의해 기각되었다.

## 양자역학과 의식

양자역학의 여러 반직관적인 측면들은 철학적 논쟁과 다양한 해석들을 낳았다. 주요 논쟁은 양자역학의 확률적 성격, 측정 문제, 양자 비국소성 등이다. 리처드 파인만은 "아무도 양자역학을 이해하지 못한다"고 말했으며,[51] 스티븐 와인버그는 "완전히 만족스러운 양자역학 해석은 없다"고 언급했다.[52]

닐스 보어, 베르너 하이젠베르크 등의 "코펜하겐 해석"은 양자역학의 확률적 성격을 "인과율"에 대한 최종적 포기로 간주한다.[53][54] 보어는 실험 장치에 대한 참조와 실험 상황에서 얻은 증거의 상보적 성격을 강조했다.[55] 코펜하겐 해석은 보어,[55] 하이젠베르크,[56] 슈뢰딩거,[57] 파인만,[2] 차일링거[58] 등 노벨상 수상자들과 21세기 양자 기초 연구자들에 의해 채택되었다.[59]

알베르트 아인슈타인은 양자 이론의 창시자 중 한 명이지만, 결정론과 국소성을 존중하지 않는 것처럼 보이는 것에 대해 보어와 오랜 논쟁을 벌였다. 아인슈타인은 원격 작용을 금지하는 이론이 양자역학의 기저에 있어야 한다고 믿었다. 1935년, EPR 역설을 통해 양자역학의 불완전성을 주장했다.[60][61][62][63] 1964년, 존 벨은 국소성 원리와 결정론이 양자역학과 양립할 수 없음을 보였고,[64] 이후 여러 실험에서 벨 부등식 위반이 확인되었다.[15][16]

보옴 역학은 양자역학을 결정론적으로 재구성할 수 있음을 보여주지만, 명시적인 비국소성을 대가로 치른다. 이는 파동 함수 외에 비국소적인 안내 방정식에 따라 결정적으로 진화하는 실제 위치를 부여하며, 파동 함수의 붕괴는 일어나지 않는다.[65]

1956년 공식화된 에버렛의 다세계 해석은 양자 이론의 모든 가능성이 독립적인 평행 우주에서 동시에 발생한다고 주장한다.[66] 이는 파동 패킷 붕괴 공리를 제거한 결과이며, 측정 시스템과 장치, 관찰자의 모든 가능한 상태가 실제 물리적 양자 중첩 상태에 존재한다. 다중 우주는 결정론적이지만, 우리는 한 번에 하나의 평행 우주만 관찰하기 때문에 비결정론적 행동을 인지한다.

관계적 양자역학은 1990년대 후반에 코펜하겐 유형의 아이디어에서 파생되었고,[72] 큐비즘은 몇 년 후에 개발되었다.[73]

유진 위그너는 위그너의 친구 역설을 통해 의식에 의해 상태의 붕괴가 일어난다고 주장했다. 로저 펜로즈도 의식과 양자역학을 관련지어 양자 마음 이론을 제시했다. 다만, 양자역학과 의식을 연결짓는 물리학자는 소수이다. 폰 노이만은 표준 해석에는 상태의 붕괴를 일으키는 물리적 기전이 없다고 증명했다.

## 양자역학과 논리학

양자역학의 많은 반직관적인 측면과 결과는 철학적 논쟁과 여러 해석을 불러일으켰다.[51] 논쟁의 중심에는 양자역학의 확률적 성격, 파동 함수 붕괴와 관련된 측정 문제, 양자 비국소성이 있다. 리처드 파인만은 "아무도 양자역학을 이해하지 못한다고 안전하게 말할 수 있다고 생각한다"고 말했으며,[51] 스티븐 와인버그는 "현재 제 생각에는 양자역학에 대해 완전히 만족스러운 해석이 없다"고 언급했다.[52]

닐스 보어, 베르너 하이젠베르크 등은 코펜하겐 해석을 지지했다.[53][54] 이들은 양자역학의 확률적 성격이 "인과율"에 대한 "최종적" 포기라고 보았다. 보어는 잘 정의된 양자역학 형식주의의 적용이 실험 장치를 참조해야 한다고 강조했다. 코펜하겐 해석은 보어,[55] 하이젠베르크,[56] 슈뢰딩거,[57] 파인만,[2] 차일링거[58] 등 노벨상 수상자들과 21세기 양자 기초 연구자들에 의해 채택되었다.[59]

알베르트 아인슈타인은 양자 이론의 창시자 중 한 명이었지만, 결정론과 국소성을 존중하지 않는 것처럼 보이는 것에 곤혹스러워했다. 보어-아인슈타인 논쟁에서 아인슈타인은 양자역학이 불완전하며, 원격 작용을 금지하는 이론이 기저에 있어야 한다고 주장했다. 1935년 아인슈타인, 보리스 포돌스키, 네이선 로젠은 EPR 역설을 발표했다. 1964년 존 벨은 EPR의 국소성 원리와 결정론이 양자역학과 양립할 수 없음을 보였다. 벨 부등식은 얽힌 입자에 의해 위반될 수 있으며,[64] 여러 실험에서 실제로 벨 부등식이 위반됨이 확인되었다.[15][16]

보옴 역학은 양자역학을 결정론적으로 재구성했지만, 명시적으로 비국소적이다. 물리적 시스템에 파동 함수뿐만 아니라 비국소적인 안내 방정식에 따라 결정적으로 진화하는 실제 위치를 부여하며, 파동 함수 붕괴는 일어나지 않는다.[65]

1956년 에버렛의 다세계 해석은 양자 이론에 의해 설명되는 모든 가능성이 독립적인 평행 우주에서 동시에 발생한다고 주장한다.[66] 이는 파동 패킷 붕괴의 공리를 제거한 결과이다. 다중 우주는 결정론적이지만, 우리는 한 번에 하나의 평행 우주만 관찰하기 때문에 비결정론적 행동을 인지한다.

관계적 양자역학은 1990년대 후반에 코펜하겐 유형의 아이디어에서 파생되었고,[72] 큐비즘은 몇 년 후에 개발되었다.[73]

고전역학에서는 사물의 상태가 객관적으로 결정되어 이항 논리(二値論理)를 따른다. 반면 양자역학에서는 관측을 통해서 상태가 결정되므로, 삼항논리를 채택하여 양자역학 틀의 논리적 기초를 제시할수 있다. 폰 노이만등은 양자역학의 수학적 기초와 관련하여 "관측"을 명제로 간주한 양자논리를 제시했다. 고전논리와는 다르게 분배법칙이 성립하지 않는다.

7. 1. 양자역학과 관측

양자역학은 원자와 관련된 거의 모든 것을 설명하는 탁월한 이론이지만, '우리가 안다는 것은 무엇인가'라는 근본적인 철학적 문제를 제기한다.[51] 양자역학은 '파동함수'('상태함수')라는 수학적 장치를 통해 양자역학적 계의 모든 정보를 담고 있지만, 초기부터 이 파동함수의 정확한 의미에 대한 논쟁이 있었다. 파동함수는 거시세계에 대한 직관과 잘 대응되지 않았고, 하이젠베르크의 불확정성 원리는 입자의 속도, 위치, 에너지 등을 정확히 아는 데 근본적인 한계가 있음을 보여주었다. 이는 피에르 시몽 라플라스가 제안한 라플라스의 악마 개념과 대조적으로, 물질계의 모든 것을 예측할 수 있다는 결정론적 관점에 의문을 제기했다.양자역학의 반직관적인 측면과 결과는 설립 이후로 강력한 철학적 논쟁과 많은 해석을 불러일으켰다.[51] 논쟁은 양자역학의 확률적 성격, 파동 함수 붕괴의 어려움과 관련된 측정 문제, 그리고 양자 비국소성에 초점을 맞추고 있으며, 이에 대한 합의는 부재하다.[51] 리처드 파인만은 "아무도 양자역학을 이해하지 못한다고 안전하게 말할 수 있다고 생각한다"고 말했고,[51] 스티븐 와인버그는 "현재 제 생각에는 양자역학에 대해 완전히 만족스러운 해석이 없다."고 언급했다.[52]

닐스 보어, 베르너 하이젠베르크 등의 코펜하겐 해석은 양자역학의 확률적 성격이 "인과율"이라는 고전적인 개념에 대한 "최종적" 포기라고 주장한다.[53][54] 보어는 잘 정의된 양자역학 형식주의의 적용은 항상 서로 다른 실험 상황에서 얻은 증거의 상보적 성격 때문에 실험 장치를 참조해야 한다고 강조했다.[53][54] 코펜하겐 유형의 해석은 보어,[55] 하이젠베르크,[56] 슈뢰딩거,[57] 파인만,[2] 차일링거[58]를 포함한 양자 물리학의 노벨상 수상자들과 21세기 양자 기초 연구자들에 의해 채택되었다.[59]

알베르트 아인슈타인은 양자 이론의 창시자 중 한 명이었지만, 결정론과 국소성을 존중하지 않는 것처럼 보이는 것에 대해 곤혹스러워했다. 보어-아인슈타인 논쟁으로 알려진 양자역학의 의미와 지위에 대한 보어와 아인슈타인의 오랜 논쟁에서, 아인슈타인은 양자역학이 불완전하며 원격 작용을 명시적으로 금지하는 이론이 기저에 있어야 한다고 주장했다. 1935년 아인슈타인, 보리스 포돌스키, 네이선 로젠은 국소성 원리가 양자역학의 불완전성을 의미한다는 주장(EPR 역설)을 발표했다.[60][61][62][63] 그러나 1964년 존 벨은 EPR의 국소성 원리와 결정론이 양자역학과 양립할 수 없음을 보여주는 벨 부등식을 제시했고,[64] 이후 여러 실험을 통해 벨 부등식이 위반됨이 확인되었다.[15][16]

보옴 역학은 양자역학을 명시적으로 비국소적으로 만드는 대가를 치르더라도 결정론적으로 재구성하는 것이 가능함을 보여준다. 이것은 물리적 시스템에 파동 함수뿐만 아니라 비국소적인 안내 방정식에 따라 결정적으로 진화하는 실제 위치를 부여한다. 물리적 시스템의 진화는 항상 슈뢰딩거 방정식과 안내 방정식에 의해 주어지며, 파동 함수의 붕괴는 결코 일어나지 않아 측정 문제를 해결한다.[65]

1956년에 공식화된 에버렛의 다세계 해석은 양자 이론에 의해 설명되는 모든 가능성이 대부분 독립적인 평행 우주로 구성된 다중 우주에서 동시에 발생한다고 주장한다.[66] 이것은 파동 패킷 붕괴의 공리를 제거한 결과이다. 측정된 시스템과 측정 장치, 그리고 관찰자의 모든 가능한 상태가 실제 물리적 양자 중첩 상태에 존재한다. 다중 우주는 결정론적이지만, 우리는 다중 우주 전체가 아니라 한 번에 하나의 평행 우주만 관찰하기 때문에 확률에 의해 지배되는 비결정론적 행동을 인지한다.

관계적 양자역학은 1990년대 후반에 코펜하겐 유형의 아이디어에서 파생된 현대적인 유도체로 등장했고,[72] 큐비즘은 몇 년 후에 개발되었다.[73]

양자역학에서는 대상을 '''상태의 중첩'''으로 기술하며, 측정에 의해 하나의 상태가 어떤 확률로 실현된다. 이 틀은 결정론적 기술을 재검토하는 계기가 되어 양자역학의 해석 문제를 중요하게 만들었다. 닫힌 계를 다루는 표준적인 해석에서는 양자역학은 고전물리학과 달리, 대상으로 하는 양자계의 외부에 관측자()를 필요로 하는 이론 구성이다.[102] 여기서 관측자는 사람이어도 장치여도 좋으며, 양자계와 관측자의 경계는 임의로 설정할 수 있다.[103]

코펜하겐 해석에서는 관측이 이루어지면 상태를 기술하는 파동 함수가 하나의 상태로 수축한다. 슈뢰딩거의 고양이 사고 실험에서는 관측이란 어떤 시점을 가리키는지가 명확하지 않다.

아인슈타인은 “양자역학에서는 기술되어 있지 않지만, 실제로 그 상태를 실현시킨 변수가 존재할 것이다”라고 주장했다(국소적인 숨은 변수 이론). 국소적인 숨은 변수 이론은 벨의 부등식에 의해 제시되었고, 실험 검증에 의해 기각되었다.

7. 2. 양자역학과 의식

양자역학의 여러 반직관적인 측면들은 철학적 논쟁과 다양한 해석들을 낳았다. 주요 논쟁은 양자역학의 확률적 성격, 측정 문제, 양자 비국소성 등이다. 리처드 파인만은 "아무도 양자역학을 이해하지 못한다"고 말했으며,[51] 스티븐 와인버그는 "완전히 만족스러운 양자역학 해석은 없다"고 언급했다.[52]닐스 보어, 베르너 하이젠베르크 등의 "코펜하겐 해석"은 양자역학의 확률적 성격을 "인과율"에 대한 최종적 포기로 간주한다.[53][54] 보어는 실험 장치에 대한 참조와 실험 상황에서 얻은 증거의 상보적 성격을 강조했다.[55] 코펜하겐 해석은 보어,[55] 하이젠베르크,[56] 슈뢰딩거,[57] 파인만,[2] 차일링거[58] 등 노벨상 수상자들과 21세기 양자 기초 연구자들에 의해 채택되었다.[59]

알베르트 아인슈타인은 양자 이론의 창시자 중 한 명이지만, 결정론과 국소성을 존중하지 않는 것처럼 보이는 것에 대해 보어와 오랜 논쟁을 벌였다. 아인슈타인은 원격 작용을 금지하는 이론이 양자역학의 기저에 있어야 한다고 믿었다. 1935년, EPR 역설을 통해 양자역학의 불완전성을 주장했다.[60][61][62][63] 1964년, 존 벨은 국소성 원리와 결정론이 양자역학과 양립할 수 없음을 보였고,[64] 이후 여러 실험에서 벨 부등식 위반이 확인되었다.[15][16]

보옴 역학은 양자역학을 결정론적으로 재구성할 수 있음을 보여주지만, 명시적인 비국소성을 대가로 치른다. 이는 파동 함수 외에 비국소적인 안내 방정식에 따라 결정적으로 진화하는 실제 위치를 부여하며, 파동 함수의 붕괴는 일어나지 않는다.[65]

1956년 공식화된 에버렛의 다세계 해석은 양자 이론의 모든 가능성이 독립적인 평행 우주에서 동시에 발생한다고 주장한다.[66] 이는 파동 패킷 붕괴 공리를 제거한 결과이며, 측정 시스템과 장치, 관찰자의 모든 가능한 상태가 실제 물리적 양자 중첩 상태에 존재한다. 다중 우주는 결정론적이지만, 우리는 한 번에 하나의 평행 우주만 관찰하기 때문에 비결정론적 행동을 인지한다.

관계적 양자역학은 1990년대 후반에 코펜하겐 유형의 아이디어에서 파생되었고,[72] 큐비즘은 몇 년 후에 개발되었다.[73]

유진 위그너는 위그너의 친구 역설을 통해 의식에 의해 상태의 붕괴가 일어난다고 주장했다. 로저 펜로즈도 의식과 양자역학을 관련지어 양자 마음 이론을 제시했다. 다만, 양자역학과 의식을 연결짓는 물리학자는 소수이다. 폰 노이만은 표준 해석에는 상태의 붕괴를 일으키는 물리적 기전이 없다고 증명했다.

7. 3. 양자역학과 논리학

양자역학의 많은 반직관적인 측면과 결과는 철학적 논쟁과 여러 해석을 불러일으켰다.[51] 논쟁의 중심에는 양자역학의 확률적 성격, 파동 함수 붕괴와 관련된 측정 문제, 양자 비국소성이 있다. 리처드 파인만은 "아무도 양자역학을 이해하지 못한다고 안전하게 말할 수 있다고 생각한다"고 말했으며,[51] 스티븐 와인버그는 "현재 제 생각에는 양자역학에 대해 완전히 만족스러운 해석이 없다"고 언급했다.[52]닐스 보어, 베르너 하이젠베르크 등은 코펜하겐 해석을 지지했다.[53][54] 이들은 양자역학의 확률적 성격이 "인과율"에 대한 "최종적" 포기라고 보았다. 보어는 잘 정의된 양자역학 형식주의의 적용이 실험 장치를 참조해야 한다고 강조했다. 코펜하겐 해석은 보어,[55] 하이젠베르크,[56] 슈뢰딩거,[57] 파인만,[2] 차일링거[58] 등 노벨상 수상자들과 21세기 양자 기초 연구자들에 의해 채택되었다.[59]

알베르트 아인슈타인은 양자 이론의 창시자 중 한 명이었지만, 결정론과 국소성을 존중하지 않는 것처럼 보이는 것에 곤혹스러워했다. 보어-아인슈타인 논쟁에서 아인슈타인은 양자역학이 불완전하며, 원격 작용을 금지하는 이론이 기저에 있어야 한다고 주장했다. 1935년 아인슈타인, 보리스 포돌스키, 네이선 로젠은 EPR 역설을 발표했다. 1964년 존 벨은 EPR의 국소성 원리와 결정론이 양자역학과 양립할 수 없음을 보였다. 벨 부등식은 얽힌 입자에 의해 위반될 수 있으며,[64] 여러 실험에서 실제로 벨 부등식이 위반됨이 확인되었다.[15][16]

보옴 역학은 양자역학을 결정론적으로 재구성했지만, 명시적으로 비국소적이다. 물리적 시스템에 파동 함수뿐만 아니라 비국소적인 안내 방정식에 따라 결정적으로 진화하는 실제 위치를 부여하며, 파동 함수 붕괴는 일어나지 않는다.[65]

1956년 에버렛의 다세계 해석은 양자 이론에 의해 설명되는 모든 가능성이 독립적인 평행 우주에서 동시에 발생한다고 주장한다.[66] 이는 파동 패킷 붕괴의 공리를 제거한 결과이다. 다중 우주는 결정론적이지만, 우리는 한 번에 하나의 평행 우주만 관찰하기 때문에 비결정론적 행동을 인지한다.

관계적 양자역학은 1990년대 후반에 코펜하겐 유형의 아이디어에서 파생되었고,[72] 큐비즘은 몇 년 후에 개발되었다.[73]

고전역학에서는 사물의 상태가 객관적으로 결정되어 이항 논리(二値論理)를 따른다. 반면 양자역학에서는 관측을 통해서 상태가 결정되므로, 삼항논리를 채택하여 양자역학 틀의 논리적 기초를 제시할수 있다. 폰 노이만등은 양자역학의 수학적 기초와 관련하여 "관측"을 명제로 간주한 양자논리를 제시했다. 고전논리와는 다르게 분배법칙이 성립하지 않는다.

8. 양자 컴퓨터

컴퓨터 내부의 신호 매체 상태는 본래 양자역학적으로 기술되어야 하며, 0 또는 1의 2값(1비트)이 아니라, 0과 1이 각각의 확률로 중첩된 중간값을 가질 수 있다. 이 양자론적인 상태를 1큐비트(qubit)라고 부른다. 여기서 여러 개의 큐비트를 양자 얽힘 상태로 만듦으로써, 다양한 수를 나타내는 상태가 각각의 확률로 중첩된 상태를 실현할 수 있다. 양자 얽힘을 깨뜨리지 않는 유니터리 변환을 활용하여 각 확률의 가중치를 변화시켜 연산을 수행하면, 특정 문제에 대해 고전 컴퓨터에서는 실현할 수 없는 계산 속도를 실현할 수 있다.

여기에는 소인수분해도 포함되어 있으며, Shor의 알고리즘에 의해 소인수분해를 다항식 시간에 풀 수 있다는 것이 증명되었다. RSA 암호는 큰 자릿수의 소인수분해가 사실상 불가능하다는 것을 전제로 성립하기 때문에, 타원 곡선 암호와 이산 로그 문제를 포함한 전제를 양자컴퓨터가 깨뜨리게 된다.

9. 예시

위치 자유도를 갖는 양자계의 가장 간단한 예는 단일 공간 차원의 자유 입자이다. 자유 입자는 외부 영향을 받지 않는 입자이므로, 해밀토니안은 운동 에너지만으로 구성된다.[3]:100–105

:

슈뢰딩거 방정식의 일반적인 해는 모든 가능한 평면파의 중첩으로 표현된다. 이들은 운동량 연산자의 고유 상태이며, 중첩의 계수는 초기 양자 상태의 푸리에 변환이다. 이 해가 단일 운동량 또는 위치 고유 상태가 될 수 없는 이유는 정규화할 수 없기 때문이다. 대신, 가우스 파동 패킷을 고려할 수 있으며, 이는 위치와 운동량의 퍼짐을 통해 불확정성 원리를 보여준다. 가우스 파동 패킷은 시간에 따라 진화하며, 그 중심은 일정한 속도로 공간을 이동하지만 파동 패킷은 퍼지면서 위치가 불확실해진다. 반면 운동량의 불확실성은 일정하게 유지된다.[34]

1차원 포텐셜 에너지 상자 속 입자는 에너지 준위의 양자화를 보여주는 간단한 예시이다.:77–78 상자 내부에서는 포텐셜 에너지가 0이고, 외부에서는 무한대이다. 슈뢰딩거 방정식의 해는 오일러 공식을 사용하여 표현 가능하며 상자의 경계 조건에 의해 에너지 준위가 결정된다.

:

유한 포텐셜 우물은 무한 포텐셜 우물 문제의 일반화이며, 직사각형 포텐셜 장벽 문제는 양자 터널링 효과의 모델을 제공한다.

양자 조화 진동자의 퍼텐셜은 고전적인 경우와 마찬가지로 주어진다.[21]:234

:

이 문제는 슈뢰딩거 방정식을 직접 풀거나 "사다리 방법"을 사용하여 해결할 수 있다. 고유 상태는 에르미트 다항식으로 주어지며, 해당 에너지 준위는 다음과 같다.

:

이는 결합 상태의 에너지 이산화를 보여준다.

마하-젠더 간섭계 (MZI)는 중첩과 간섭의 개념을 보여주는 예시로, 지연 선택 양자 지우개, 엘리츠르-바이드만 폭탄 검출기, 양자 얽힘 연구 등에 중요하게 사용된다.[35][36] 광자는 두 경로의 중첩 상태에 있을 수 있으며, 빔 분할기와 위상 시프터를 통해 상태가 변화한다. 광자가 오른쪽 또는 위쪽에서 검출될 확률은 위상 변화에 따라 달라지며, 이를 통해 위상 변화를 추정할 수 있다. 빔 분할기 사이에서 광자가 특정 경로에 있지 않고 두 경로의 양자 중첩 상태에 있다는 결론을 내릴 수 있다.[37]

10. 응용

양자역학은 소규모 및 불연속적인 양과 상호작용과 관련하여 우리 우주의 많은 특징을 설명하는 데 큰 성공을 거두었다.[38] 양자역학은 아원자 입자의 개별적인 행동을 밝힐 수 있는 유일한 이론이며, 고체물리학과 재료과학은 양자역학에 의존한다.[38]

초기 양자역학은 원자폭탄, 반도체 등에 이론적 배경을 제공했고, 후기 양자역학은 물질에 대한 인간의 인식에 큰 변화를 주었으며, 현대 철학에도 큰 영향을 주었다.

현대 기술은 양자 효과가 중요한 규모에서 작동한다. 양자 이론의 중요한 응용에는 양자화학, 양자 광학, 양자 컴퓨팅, 초전도 자석, 발광 다이오드(LED), 광 증폭기와 레이저, 트랜지스터 및 반도체(예: 마이크로프로세서), 의료 및 연구 영상(예: 자기 공명 영상 및 전자 현미경) 등이 있다.[39] 많은 생물학적 및 물리적 현상에 대한 설명은 화학 결합의 본질, 특히 거대 분자 DNA에 뿌리를 두고 있다.

1950년대에 리처드 P. 파인만, 프리먼 다이슨, 줄리안 슈윙거, 도모나가 신이치로 등에 의해 양자전기역학(QED)이 구축되었다. 양자전기역학(Quantum electrodynamics: QED)이란 전자를 비롯한 하전 입자 간의 전자기 상호작용을 양자론적으로 기술하는 이론이다. 한편, 양자역학과 일반상대성이론을 결합한 이론(양자중력이론)은 아직 완성되지 않았다.

양자색역학은 1960년대 초부터 연구되기 시작하여 1975년에 데이비드 폴리처, 데이비드 그로스, 프랭크 윌첵 등에 의해 구축되었다. 셸던 글래쇼, 스티븐 와인버그, 압두스 살람 등은 전자기력과 약한 힘이 단일한 전약력으로 표현될 수 있다는 것을 독립적으로 증명하였다(전약이론).

양자역학의 성립에 의해 물리학의 발전에 기반한 현대 전자공학의 발전이 가능해졌고, 오늘날 IT 사회 또는 정보화 사회라고 불리는 상황을 성립시키고 있는 반도체 기술 등이 양자역학을 그 기반으로 하고 있다. 양자역학은 또한 화학 반응의 현대적인 기술을 가능하게 하여 양자화학 분야가 발전하였다.

11. 다른 과학 이론과의 관계

양자역학의 정식화에 따라 현대 물리학에서는 양자역학과 아인슈타인의 상대성이론이 가장 일반적인 물리학의 기초 이론으로 여겨지게 되었다. 그 후, 전자기 상호작용과 중력 상호작용을 양자역학에 통합하는 것이 요구되었다. 이는 각각 특수상대성이론과 일반상대성이론과 양자역학을 연결하여 하나의 정식화된 이론을 만드는 것을 목표로 한다.

1950년대에 리처드 P. 파인만, 프리먼 다이슨, 줄리안 슈윙거, 도모나가 신이치로 등에 의해 양자전기역학(QED)이 구축되었다. '''양자전기역학'''은 전자를 비롯한 하전 입자 간의 전자기 상호작용을 양자론적으로 기술하는 이론이다. 한편, 양자역학과 일반상대성이론을 결합한 이론(양자중력이론)은 아직 완성되지 않았다.

입자물리학의 발전에 따라 기존에 생각되지 않았던 전자기력이나 중력 이외의 기본상호작용이 인정되게 되었다. 양자색역학은 1960년대 초부터 연구되기 시작하여 1975년에 데이비드 폴리처, 데이비드 그로스, 프랭크 윌첵 등에 의해 오늘날 알려진 것과 같은 이론으로 구축되었다. 모든 기본 상호작용을 포함하는 대통일이론의 탐구가 이루어지고 있다.

지금까지 슈윙거, 남부 요이치로, 피터 힉스, 제프리 골드스톤 등과 많은 선구적인 연구를 바탕으로 셸던 글래쇼, 스티븐 와인버그, 압두스 살람 등은 전자기력과 약한 힘이 단일한 전약력으로 표현될 수 있다는 것을 독립적으로 증명하였다(전약이론).

11. 1. 특수 상대성 이론 및 전자기역학

초기 양자역학과 특수 상대성 이론을 통합하려는 시도는 슈뢰딩거 방정식을 클라인-고르돈 방정식이나 디랙 방정식과 같은 공변 방정식으로 대체하는 것을 포함했다. 이러한 이론들은 많은 실험 결과를 설명하는 데 성공했지만, 상대론적 입자 생성 및 소멸을 무시한 데서 비롯된 몇 가지 불만족스러운 특징이 있었다.[44][45] 완전한 상대론적 양자 이론에는 장에 양자화를 적용하는 양자장 이론의 발전이 필요했다. 최초의 완전한 양자장 이론인 양자 전기역학은 전자기 상호 작용에 대한 완전한 양자적 설명을 제공하며, 일반 상대성 이론과 함께 가장 정확한 물리 이론 중 하나이다.[44][45]전자기 시스템을 설명하는 데는 양자장 이론의 완전한 장치가 종종 불필요하며, 더 간단한 접근 방식은 전하를 띤 입자를 고전적인 전자기장의 작용을 받는 양자역학적 대상으로 취급하는 것이다. 예를 들어, 수소 원자의 기본적인 양자 모델은 고전적인 쿨롱 퍼텐셜을 사용하여 전기장을 설명한다.[21] 슈테른-게를라흐 실험에서 하전 입자는 양자 시스템으로 모델링되는 반면, 배경 자기장은 고전적으로 설명된다.[41] 이러한 "반고전적" 접근 방식은 전자기장의 양자 요동이 중요한 역할을 하는 경우, 예를 들어 하전 입자에 의한 광자 방출과 같은 경우에는 실패한다.

강력과 약력에 대한 양자장 이론도 개발되었다. 강력의 양자장 이론은 양자 색역학이라고 하며, 쿼크와 글루온과 같은 아원자 입자의 상호 작용을 설명한다. 약력과 전자기력은 압두스 살람, 셸던 글래쇼 및 스티븐 와인버그에 의해 단일 양자장 이론(전약 이론)으로 통합되었다.[46]

1950년대에 리처드 파인만, 프리먼 다이슨, 줄리안 슈윙거, 도모나가 신이치로 등에 의해 양자전기역학(QED)이 구축되었다. 양자전기역학은 전자를 비롯한 하전 입자 간의 전자기 상호작용을 양자론적으로 기술하는 이론이다. 한편, 양자역학과 일반상대성이론을 결합한 이론(양자중력이론)은 아직 완성되지 않았다.

양자색역학은 1960년대 초부터 연구되기 시작하여 1975년에 H. 데이비드 폴리처, 데이비드 J. 그로스, 프랭크 윌첵 등에 의해 오늘날 알려진 것과 같은 이론으로 구축되었다. 모든 기본 상호작용을 포함하는 대통일이론의 탐구가 이루어지고 있다.

피터 힉스, 제프리 골드스톤 등과 많은 선구적인 연구를 바탕으로 셸던 글래쇼, 스티븐 와인버그, 압두스 살람 등은 전자기력과 약한 힘이 단일한 전약력으로 표현될 수 있다는 것을 독립적으로 증명하였다.

11. 2. 일반 상대성 이론

양자 이론과 일반 상대성 이론의 예측들은 엄격하고 반복적인 실험적 증거에 의해 뒷받침되었지만, 그 추상적인 형식 체계는 서로 모순되며 하나의 일관되고 응집력 있는 모델로 통합하는 것이 매우 어려운 것으로 입증되었다.[47] 중력은 많은 입자 물리학 분야에서 무시할 수 있으므로 일반 상대성 이론과 양자 역학 사이의 통합은 그러한 특정 응용 분야에서는 시급한 문제가 아니다. 그러나 양자 중력 이론의 부재는 물리적 우주론에서 중요한 문제이며, 물리학자들이 우아한 "모든 것의 이론"(TOE)을 찾는 데 중요한 문제이다. 따라서 두 이론 간의 불일치를 해결하는 것은 20세기와 21세기 물리학의 주요 목표였다. 이 TOE는 아원자 물리학 모델뿐만 아니라 자연의 네 가지 기본 힘을 단일 힘이나 현상에서 유도할 것이다.[47]

그렇게 하기 위한 한 가지 제안은 끈 이론으로, 이는 입자 물리학의 점과 같은 입자가 끈이라고 하는 일차원 객체로 대체된다는 것을 가정한다. 끈 이론은 이러한 끈이 공간을 통해 어떻게 전파되고 서로 상호 작용하는지 설명한다. 끈의 크기보다 큰 거리 척도에서는 끈은 일반적인 입자처럼 보이며, 그 질량, 전하 및 기타 특성은 끈의 진동 상태에 의해 결정된다. 끈 이론에서 끈의 많은 진동 상태 중 하나는 중력을 전달하는 양자 역학적 입자인 중력자에 해당한다.[48][49]

또 다른 인기 있는 이론은 루프 양자 중력(LQG)으로, 중력의 양자적 특성을 설명하므로 양자 시공간 이론이다. LQG는 표준 양자 역학과 표준 일반 상대성 이론을 병합하고 적응하려는 시도이다. 이 이론은 공간을 스핀 네트워크라고 하는 유한 루프로 "짜여진" 매우 미세한 직물로 설명한다. 시간에 따른 스핀 네트워크의 진화를 스핀 폼이라고 한다. 스핀 폼의 특성 길이 스케일은 플랑크 길이(약 1.616×10−35 m)이며, 따라서 플랑크 길이보다 짧은 길이는 LQG에서 물리적으로 의미가 없다.[50]

양자역학의 정식화가 이루어짐에 따라 현대 물리학에서는 양자역학과 아인슈타인의 상대성이론이 가장 일반적인 물리학의 기초 이론으로 여겨지게 되었다. 그 후, 전자기 상호작용과 중력 상호작용을 양자역학에 통합하는 것이 요구되었다. 각각 특수상대성이론과 일반상대성이론과 양자역학의 가교를 이루어 하나의 정식화된 이론을 목표로 하는 것에 해당한다.

1950년대에 리처드 P. 파인만, 프리먼 다이슨, 줄리안 슈윙거, 도모나가 신이치로 등에 의해 양자전기역학이 구축되었다. '''양자전기역학'''(Quantum electrodynamics: QED)이란 전자를 비롯한 하전 입자 간의 전자기 상호작용을 양자론적으로 기술하는 이론이다. 한편, 양자역학과 일반상대성이론을 결합한 이론(양자중력이론)은 아직 완성되지 않았다.

입자물리학의 발전에 따라 기존에 생각되지 않았던 전자기력이나 중력 이외의 기본상호작용이 인정되게 되었다. 양자색역학이 연구되기 시작하여 1960년대 초부터 시작되었다. 오늘날 알려진 것과 같은 이론은 데이비드 폴리처, 데이비드 그로스, 프랭크 윌첵 등에 의해 1975년에 구축되었다. 모든 기본 상호작용을 포함하는 대통일이론의 탐구가 이루어지고 있다.

지금까지 슈윙거, 남부 요이치로, 피터 힉스, 제프리 골드스톤 등과 많은 선구적인 연구를 바탕으로 셸던 글래쇼, 스티븐 와인버그, 압두스 살람 등은 전자기력과 약한 힘이 단일한 전약력으로 표현될 수 있다는 것을 독립적으로 증명하였다(전약이론).

참조

[1]

논문

Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge

[2]

서적

The Feynman Lectures on Physics

https://feynmanlectu[...]

California Institute of Technology

1964

[3]

논문

What in the (quantum) world is macroscopic?

2014-09-01

[4]

논문

Quantum superposition of molecules beyond 25 kDa

2019-09-01

[5]

논문

Quantum cosmology: a review

2015-01-01

[6]

논문

Measurement of the Electron Magnetic Moment

2023-02-13

[7]

서적

Quantum Physics for Poets

https://books.google[...]

Prometheus Books

[8]

서적

Introduction to Quantum Mechanics: Schrödinger Equation and Path Integral

https://books.google[...]

World Scientific

[9]

서적

Niels Bohr and Complementarity: An Introduction

https://books.google[...]

Springer

[10]

서적

Introduction to Quantum Mechanics

Prentice Hall

1995

[11]

논문

Quantum tunnelling to the origin and evolution of life

2013

[12]

웹사이트

Developing more energy-efficient transistors through quantum tunneling

https://news.nd.edu/[...]

2024-06-07

[13]

서적

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[14]

서적

OSA Century of Optics

The Optical Society

[15]

논문

Death by experiment for local realism

2015-10

[16]

웹사이트

Experiment Reaffirms Quantum Weirdness

https://www.quantama[...]

2020-02-08

[17]

웹사이트

How to Learn Math and Physics

https://math.ucr.edu[...]

2020-03-20

[18]

서적

The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark

Ballantine Books

[19]

서적

The Quantum Challenge: Modern Research on the Foundations of Quantum Mechanics

Jones and Bartlett

2006

[20]

서적

Dreams Of A Final Theory: The Search for The Fundamental Laws of Nature

https://books.google[...]

Random House

[21]

서적

Mastering Quantum Mechanics: Essentials, Theory, and Applications

MIT Press

[22]

논문

Exact solutions of the Schrödinger equation for some quantum-mechanical many-body systems

https://link.aps.org[...]

1993-01-01

[23]

논문

Comparing many-body approaches against the helium atom exact solution

2019-04-01

[24]

서적

Springer Handbook of Atomic, Molecular, and Optical Physics

Springer International Publishing

2023

[25]

서적

Quantum Mechanics

John Wiley & Sons

[26]

서적

Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory

https://archive.org/[...]

Pergamon Press

[27]

논문

The Statistical Interpretation of Quantum Mechanics

[27]

서적

Measuring the Quantum State of Light

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[28]

서적

Quantum Computation and Quantum Information

Cambridge University Press

[29]

서적

Quantum Computing: A Gentle Introduction

MIT Press

[30]

서적

Quantum Information Theory

Cambridge University Press

[31]

논문

Quantum decoherence

2019-10-01

[32]

논문

Erwin Schrödinger and the creation of wave mechanics

http://www.actaphys.[...]

2016-06-13

[33]

서적

Quantum Mechanics and Path Integrals

McGraw-Hill

[34]

서적

A Textbook of Quantum Mechanics

Tata McGraw-Hill

[35]

논문

Entanglement and visibility at the output of a Mach–Zehnder interferometer

1999-01-01

[36]

논문

Parity detection and entanglement with a Mach-Zehnder interferometer

[37]

서적

Introduction to Quantum Information Science

Oxford University Press

2006-01-01

[38]

논문

Essay: Fifty Years of Condensed Matter Physics

http://prl.aps.org/e[...]

2012-03-31

[39]

잡지

What Is Quantum Mechanics Good for?

http://www.scientifi[...]

2016-05-18

[40]

서적

Modern Physics

W.H. Freeman and Company

[41]

서적

Quantum Theory: Concepts and Methods

Kluwer

[42]

웹사이트

The Math That Takes Newton Into the Quantum World

https://nautil.us/th[...]

2019-02-26

[43]

웹사이트

Atomic Properties

http://academic.broo[...]

Academic.brooklyn.cuny.edu

2012-08-18

[44]

서적

The Nature of Space and Time

https://books.google[...]

Princeton University Press

2010-01-01

[45]

학술지

Tenth-Order QED Contribution to the Electron g-2 and an Improved Value of the Fine Structure Constant

[46]

웹사이트

The Nobel Prize in Physics 1979

http://nobelprize.or[...]

Nobel Foundation

2020-12-16

[47]

뉴스

Black Holes May Hide a Mind-Bending Secret About Our Universe – Take gravity, add quantum mechanics, stir. What do you get? Just maybe, a holographic cosmos.

https://www.nytimes.[...]

2022-10-10

[48]

서적

String theory and M-theory: A modern introduction

Cambridge University Press

2007-01-01

[49]

서적

A First Course in String Theory

Cambridge University Press

2009-01-01

[50]

서적

Covariant Loop Quantum Gravity: An Elementary Introduction to Quantum Gravity and Spinfoam Theory

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[51]

서적

The Character of Physical Law

MIT Press

[52]

논문

Collapse of the state vector

[53]

논문

Who Invented the 'Copenhagen Interpretation'? A Study in Mythology

https://www.journals[...]

2004-12-01

[54]

논문

Constructing the Myth of the Copenhagen Interpretation

http://www.mitpressj[...]

2009-05-01

[55]

논문

The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory

[56]

서적

Physics and philosophy: the revolution in modern science

Allen & Unwin

1971-01-01

[57]

논문

"Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik."

[58]

논문

Delayed-choice gedanken experiments and their realizations

https://link.aps.org[...]

2016-03-03

[59]

논문

A snapshot of foundational attitudes toward quantum mechanics

2013-08-01

[60]

논문

Einstein, incompleteness, and the epistemic view of quantum states

[61]

논문

Einstein on locality and separability

1985

[62]

논문

An Einstein manuscript on the EPR paradox for spin observables

http://philsci-archi[...]

2007-12-01

[63]

백과사전

Autobiographical Notes

Open Court Publishing Company

[64]

논문

On the Einstein Podolsky Rosen paradox

1964-11-01

[65]

서적

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[66]

서적

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[67]

서적

The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics

Princeton University Press

[68]

논문

Everettian Rationality: defending Deutsch's approach to probability in the Everett interpretation

[69]

논문

Can the statistical postulate of quantum theory be derived? – A critique of the many-universes interpretation

1973

[70]

서적

Compendium of Quantum Physics

Springer

[71]

서적

Many Worlds? Everett, Quantum Theory and Reality

Oxford University Press

[72]

학술지

Rovelli's World

http://link.springer[...]

2010-04-00

[73]

서적

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[74]

서적

Principles of Optics

Cambridge University Press

[75]

학술지

Bringing one of the great moments of science to the classroom

http://www.cavendish[...]

1986-04-00

[76]

서적

The Feynman Lectures on Physics

https://feynmanlectu[...]

California Institute of Technology

2021-09-30

[77]

간행물

Advances in Electronics and Electron Physics, Volume 67

Academic Press

[78]

서적

Flash of the Cathode Rays: A History of J J Thomson's Electron

https://books.google[...]

CRC Press

[79]

서적

The Historical Development of Quantum Theory, Vol. 1: The Quantum Theory of Planck, Einstein, Bohr and Sommerfeld. Its Foundation and the Rise of Its Difficulties (1900–1925)

Springer-Verlag

[80]

웹사이트

Quantum – Definition and More

http://www.merriam-w[...]

Merriam-Webster Dictionary

2012-08-18

[81]

서적

Black-body theory and the quantum discontinuity 1894–1912

Clarendon Press

[82]

웹사이트

Max Planck: the reluctant revolutionary

https://physicsworld[...]

2000-12-01

[83]

서적

Quantum Reality, Relativistic Causality, and Closing the Epistemic Circle

Springer

[84]

논문

Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt

[85]

논문

Zur Quantentheorie der Strahlung

[86]

웹사이트

A century ago Einstein sparked the notion of the laser

https://physicsworld[...]

2017-08-31

[87]

서적

The Old Quantum Theory

https://archive.org/[...]

Pergamon Press

[88]

백과사전

Bohr's Correspondence Principle

2020-08-13

[89]

웹사이트

Semi-classical approximation

https://www.encyclop[...]

[90]

서적

Modern Quantum Mechanics

Pearson

[91]

서적

Introduction to the Theory of Ferromagnetism

https://archive.org/[...]

Clarendon Press

[92]

간행물

The Mathematical Foundations of Quantum Mechanics

[93]

간행물

The Mathematical Foundations of Quantum Field Theory: Fermions, Gauge Fields, and Super-symmetry, Part I: Lattice Field Theories

[94]

학술지

Max Born and the quantum theory

2005-11-01

[95]

서적

A Tale of Two Continents: A Physicist's Life in a Turbulent World

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

[96]

학술지

Von Neumann's contributions to quantum mechanics

https://www.ams.org/[...]

[97]

웹사이트

The Feynman Lectures on Physics Vol. III Ch. 21: The Schrödinger Equation in a Classical Context: A Seminar on Superconductivity, 21-4

https://feynmanlectu[...]

California Institute of Technology

2015-11-24

[98]

웹사이트

Berkeley Experiments on Superfluid Macroscopic Quantum Effects

http://physics.berke[...]

Physics Department, University of California, Berkeley

2015-11-24

[99]

간행물

量子力学

NetAdvance Inc.

[100]

웹페이지

量子力学

[101]

서적

確率論及統計論

http://ebsa.ism.ac.j[...]

(출판사 정보 없음, http://ebsa.ism.ac.jp/ebooks/ebook/204 참고)

[102]

논문

양자역학과 현대의 사조

https://researchmap.[...]

청토사

2020-02

[103]

서적

양자역학의 수학적 기초

미수즈서방

1957

[104]

뉴스

(노인영 병영칼럼) 꽃과 양자역학

http://kookbang.dema[...]

국방일보

2019-06-24

[105]

뉴스

‘슈뢰딩거 고양이’의 양자역학, 반도체·레이저로 무한 진화

https://news.naver.c[...]

서울신문

2017-08-09

[106]

뉴스

(전문가의 세계 - 김상욱의 물리공부)(11) 서로 모순되는 것이 공존하는 세계…양자역학이 밝혀낸 ‘상보성’ 우리는 자연의 이치를 알 수 없는 건가

https://news.naver.c[...]

경향신문

2017-08-10

[107]

일반

[108]

Youtube

양자시대, 어떻게 준비할 것인가?

https://www.youtube.[...]

YTN

2018-08-29

[109]

뉴스

양자역학의 창시자, 자연과학은 정신과학과 불가분

https://news.naver.c[...]

노컷뉴스

2016-09-01

[110]

논문

Henri Poincaré and the Quantum Theory

1967-03

[111]

논문

Poincaré's 1911–12 proof of quantum discontinuity interpreted as applying to atoms

2001-08-01

[112]

백과사전

양자역학의 형성

글로벌 세계 대백과

[113]

백과사전

양자역학의 성립

글로벌 세계 대백과

[114]

웹사이트

신은 주사위놀이를 하는가?

http://www.hawking.o[...]

2011-03-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com