화용론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

화용론은 언어의 의미를 화자의 의도, 맥락, 청자와의 상호작용을 고려하여 해석하는 학문 분야이다. 찰스 샌더스 퍼스의 연구를 토대로 스티븐 레빈슨의 저서 『화용론』 출판 이후 현대 언어학의 중요한 축을 이루게 되었다. 주요 연구 분야로는 화자의 의미, 문맥 속 의미, 함축, 상대적 거리, 의도하지 않은 의미, 정보 구조 등이 있으며, 언어학적 미결정성과 모호성이 중요한 연구 대상이다. 언어의 지시적 사용과 비지시적 사용, 그리고 언어의 여섯 가지 기능에 대한 연구도 이루어진다. 화용론은 언어인류학, 신경과학, 심리언어학, 법언어학 등 다양한 분야와 관련 있으며, 형식 화용론, 합리적 화행 이론, 확률적 화용론과 같은 다양한 접근 방식이 존재한다. 또한 주디스 버틀러의 성 수행성 이론, 자크 데리다의 탈구축주의 등 문학 이론에도 영향을 미쳤으며, 존 L. 오스틴, 폴 그라이스, 존 서얼 등 많은 학자들이 화용론 발전에 기여했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 화용론 - 문맥

문맥은 표현의 의미를 이해하는 데 영향을 미치는 주변 환경으로, 언어학에서는 언어적, 사회적 문맥을 구분하고 신경언어학에서는 상호작용에 미치는 영향으로, 자연어 처리에서는 의미 모호성 해소에 활용되며, 언어인류학에서는 기호 이론을 통해 중요성을 강조하는 의사소통의 핵심 요소이다. - 화용론 - 담론 윤리

담론 윤리는 위르겐 하버마스와 카를오토 아펠이 창시한 인지주의 윤리 이론으로, 도덕 규범의 타당성이 의사소통적 합리성을 통해 상호 주관적으로 정당화될 수 있다고 주장하며 공적인 담론을 통해 공공의 이익을 증진시키는 것을 목표로 한다. - 언어에 관한 - 에스토니아어

에스토니아어는 우랄어족 핀우그리아어파에 속하며 에스토니아의 공용어이자 유럽 연합의 공용어 중 하나로, 독일어의 영향을 받아 어휘와 통사론에서 흔적을 찾을 수 있고, 형태론적으로 교착어에서 굴절어로 변화하는 과도기적 특징을 보이는 언어이다. - 언어에 관한 - 슬로바키아어

슬로바키아어는 슬로바키아의 공용어이자 약 500만 명이 사용하는 서슬라브어군 언어로, 라틴 문자 기반의 고유한 문자를 사용하며 체코어와 유사하고 폴란드어 등 다른 슬라브어와도 연관성을 가진다. - 사회심리학 - 여성에 대한 폭력

여성에 대한 폭력은 신체적, 성적, 심리적, 경제적 피해를 초래하는 모든 형태의 폭력으로, 다양한 주체에 의해 자행되며 유엔 등 국제기구는 이를 인권 침해 및 성별 불평등의 결과로 규정하고 근절을 위해 노력하고 있지만, 포괄적인 정의에 대한 논쟁은 지속되고 있다. - 사회심리학 - 공감

공감은 타인의 감정을 이해하고 공유하는 심리적 과정으로, 정서적 공감(감정적 반응)과 인지적 공감(관점 이해)으로 나뉘며, 유전적, 환경적 요인과 뇌의 거울 뉴런 시스템에 영향을 받고, 사회적 상호작용, 도덕적 판단, 정신 질환과 관련되며, 다양한 방법으로 측정되고, 동물 연구 및 허구 매체에서도 중요한 요소로 다뤄진다.

2. 역사

찰스 샌더스 퍼스가 이 주제를 변별했으며, 스티븐 레빈슨이 1983년 <화용론>(Pragmatics)이라는 저술을 출판하였다. 현대 언어학에서는 통사론, 의미론과 함께 화용론은 언어학의 주요한 축을 이룬다.

화용론의 주요 연구 분야는 다음과 같다:

실용언어학은 구조주의 언어학, 특히 페르디낭 드 소쉬르가 제시한 구조주의 언어학에 대한 반발로 나타났다. 많은 경우, 실용언어학은 언어가 서로 관련된 부분들로 구성된 분석 가능한 구조를 가지고 있다는 그의 아이디어를 확장했다. 실용언어학은 초기에는 공시적 연구에만 집중했으며, 언어의 역사적 발전을 조사하는 것은 배제했다. 그러나 실용언어학은 의미가 순전히 '랑그'의 추상적인 공간에 존재하는 기호에서만 온다는 개념을 거부했다. 한편, 역사적 실용언어학도 등장했다. 이 분야는 1970년대까지 언어학자들의 주목을 받지 못하다가, 두 개의 서로 다른 학파, 즉 영미권 실용언어학 사상과 유럽 대륙 실용언어학 사상(관점론이라고도 함)이 등장하면서 주목받기 시작했다.[9]

3. 화용론의 주요 연구 분야

폴 그라이스는 협동의 원리를 제안하여 화용론 연구의 기초를 마련했다. 제프리 리치는 정중성의 원리를 추가하여 존댓말이나 반어 표현 등을 분석했다. 데이드리 윌슨과 댄 스퍼버의 관련성이론은 의사소통에서 '관련성'의 중요성을 강조한다.

중간 언어 화용론은 제2언어 학습자가 겪는 화용론적 어려움을 다룬다. 예를 들어, 한국어의 "~주세요"는 존댓말이지만, 상황에 따라 명령형으로 들려 오해를 일으킬 수 있다.

3. 1. 언어학적 미결정성

언어학적 미결정성(言語學的未決定性, linguistic underdetermination)은 화자가 발화하는 문장이 언어적으로 부호화된 기호이며, 화자가 의도하는 의미를 완벽하게 구현하지 못하고 표현하려는 명제를 미결정 상태로 남겨 둔다는 특성을 보여주는 언어적 자원과 사실 표현과의 관계를 가리킨다. 이러한 자원 사용의 한계에 대한 접근은 화용론의 주요한 관심사 중 하나이다.[10]

3. 2. 모호성

모호성은 문맥, 화자의 정체, 또는 화자의 의도를 알지 못하면 의미를 추론하기 어려운 경우를 말한다. 예를 들어 "당신은 녹색 불빛을 가지고 있습니다"라는 문장은 다음과 같이 여러 가지 의미로 해석될 수 있어 모호하다.[15]

"나는 은행에 갔습니다"라는 문장도 "bank"가 돈을 보관하는 곳인지 강둑인지에 따라 의미가 달라지는 어휘적 모호성의 예시이다.[15] 화자가 무엇을 말하는지 이해하려면 문맥이 필요하며, 이런 점에서 화용론적으로도 모호하다.

"셜록은 쌍안경으로 그 남자를 보았다"라는 문장은 셜록이 쌍안경을 사용했는지, 아니면 쌍안경을 든 남자를 보았는지에 따라 의미가 달라지는 구문적 모호성의 예시이다.[16] 이처럼 문장의 의미는 문맥과 화자의 의도를 알아야 정확하게 파악할 수 있다.

언어학에서 문장은 비언어적 맥락과 분리된 단어들의 집합으로 추상적인 개념이다. 반면 발화는 구체적인 맥락 속에서 이루어지는 말하기 행위이다. 일반적인 단어, 관용구, 표현, 주제를 사용할수록 의미는 쉽게 추측되지만, 그렇지 않을수록 해석의 차이가 커진다. 즉, 문장 자체에는 본질적인 의미가 없고, 아이디어를 상징적으로 나타낼 뿐이다.

"고양이가 매트 위에 앉았다"라는 문장은 영어 문장이지만, 누군가 이 말을 했을 때 그 행위는 발화가 된다. 이 문장은 어떤 고양이와 어떤 매트를 가리키는지 불분명하여 잠재적으로 모호하다. 발화의 의미는 언어적, 비언어적 맥락을 통해 추론될 수 있지만, 모호성이 완전히 해결되지 않을 수도 있다.

4. 언어의 지시적 사용과 비지시적 사용

소쉬르와 장-르네 위게냉에 따르면, 언어의 지시적 사용은 기호가 특정 항목을 가리키는 방식을 의미한다. 기호는 기의와 기표 사이의 연결이며, 기의는 세계의 어떤 실체나 개념이고, 기표는 기의를 나타낸다. 예를 들어, '고양이'라는 단어(기표)는 고양이라는 개념(기의)을 나타낸다.[17]

화용론에서는 의미를 의미-지시적 의미와 지시적 의미 두 가지로 구분한다.[17] 의미-지시적 의미는 발화되는 상황과 무관하게 세계의 사건을 묘사한다. 예를 들어, "산타클로스는 쿠키를 먹는다"라는 명제는 산타클로스가 쿠키를 먹는다는 사실을 묘사하며, 발화 시점과는 관계없이 의미는 동일하게 유지된다. 반면, 지시적 의미는 발화의 맥락에 따라 달라지며 사용 규칙을 갖는다. 예를 들어, "나"라는 단어는 누가 말하는지에 따라 가리키는 대상이 달라진다.

이러한 의미는 기의와 기표의 관계를 통해 나타나며, 기호는 지시적 지시 기호(시프터)와 순수 지시 기호로 분류할 수 있다. 지시적 지시 기호는 맥락에 따라 의미가 변하는 기호로, '나'와 '이것' 등이 해당된다. 순수 지시 기호는 명제의 의미에 기여하지 않는다.

C.S. 피어스는 기의와 기표의 관계를 이콘, 지표, 기호로 구분하는 피어스 삼분법을 제시했다.[18]

- '''이콘''': 기의가 기표와 유사하다 (예: 개의 짖는 소리, 멍멍)[18]

- '''지표''': 기의와 기표가 근접성으로 연결되어 있거나 기표가 기의를 가리킨다.[18]

- '''기호''': 기의와 기표가 임의적으로 연결되어 있다 (예: 고양이, 고양이라는 단어)[18]

이러한 관계를 통해 기호는 의도된 의미를 전달한다. 예를 들어, "이 의자는 다리가 네 개 있다"는 문장은 특정 의자를 가리키며 맥락(지시적 의미)에 의존하는 반면, "의자는 다리가 네 개 있다"는 문장은 의자라는 개념을 의미하며 맥락과 무관하다(의미-지시적 의미).[18]

지시 표현은 대화에서 협력적으로 이루어지며,[19] 담화 참여자들은 의사소통의 성공을 위해 노력한다.[19] 지시어 연구는 정관사 기술과 지시 대상의 접근성에 중점을 두며, 지시어 사용에는 가능한 지시 대상과의 경쟁, 논의 맥락에서 지시 대상의 두드러짐, 관련 당사자들의 통일성을 위한 노력, 마지막 지시 대상과의 명백한 거리감 등 네 가지 요인이 영향을 미친다.[19]

지시 표현은 과거와 현재의 생각을 연결하는 연결어의 한 형태이며,[20] 화자의 탈선에 크게 의존하고 실용적 능력의 사용과 강하게 상관관계가 있다.[20][19]

마이클 실버스타인은 비지시적 지표는 발화의 지시적 의미에 기여하지 않고, 대신 "하나 이상의 문맥 변수의 특정 값을 나타낸다"고 주장했다.[33][34][35][36] 이러한 지표는 의미론적 지시적 의미는 없지만, 실용적 의미를 갖는다.

실버스타인이 제시한 비지시적 지표가 나타낼 수 있는 문맥의 종류는 다음과 같다.

- 성 지표: 화자의 성을 나타내는 접사 또는 어미이다. 예를 들어, 여성 코아사티어 화자의 동사 형태는 접미사 "-s"를 취한다.

- 존경 지표: 화자와 수화자 사이의 사회적 차이(일반적으로 지위 또는 나이와 관련됨)를 나타내는 단어이다. 가장 일반적인 예시는 경어법이며, 특수한 호칭 및/또는 겸손한 1인칭 대명사를 통해 화자가 수화자에 대한 존중이나 존경을 보여준다.

- 혼인 친족 금기 지표: 회피어의 한 예로, 호주 원주민 디어발어에서 볼 수 있듯이 사회적 거리를 만들고 강화한다. 이 언어와 다른 몇몇 언어에서는 특정 친척(시어머니, 사위, 외숙모의 자녀, 모계 삼촌의 자녀)이 있을 때 일상적인 어휘를 사용하는 것이 사회적 금기이다. 이러한 친척 중 누구라도 있으면 디어발어 화자는 그 목적을 위해 완전히 별개의 어휘로 바꿔야 한다.

이러한 모든 경우에 발화의 의미론적 지시적 의미는 다른 가능한 형태와 다르지 않지만, 실용적 의미는 매우 다르다.

J. L. 오스틴은 수행적 발화를 소개했는데, 이는 진리 평가를 할 수 없고(참/거짓 판별 불가), 발화 자체가 특정 행위를 수행하는 것을 의미한다. 예를 들어 "저는 이제 당신을 부부로 선언합니다."와 같은 문장이 이에 해당한다. 수행적 발화가 성립하려면 오스틴이 말하는 적합성 조건(적절한 맥락, 화자의 권한 등)을 충족해야 한다.

존 L. 오스틴은 언어 표현이 명령, 요청, 약속 등의 기능을 수행하는 측면에 주목하여 체계적인 논의를 펼쳤다. 그는 “명령하다”, “맹세하다”와 같이 사용 자체로 어떤 행위가 실행되는 동사를 화행동사(performative verb)라고 불렀으며, 화행동사가 사용되지 않은 문장에 대해서도 숨겨진 화행적 기능을 밝히는 것을 화행 분석(speech act analysis)으로 정식화했다. 또한, 말하는 행위 자체를 발화 행위, 그것에 의해 이루어지는 행위를 발화 내적 행위, 그것에 의해 간접적으로 야기되는 행위를 발화 매개 행위로 구분하고, 언어 표현이 갖는 발화 내적 행위를 일으키는 힘을 발화 내적 효력(illocutionary force)이라고 불렀다.

4. 1. 언어의 지시적 사용

소쉬르와 장-르네 위게냉에 따르면, 언어의 지시적 사용은 기호가 특정 항목을 가리키는 방식을 의미한다. 기호는 기의와 기표 사이의 연결 또는 관계이다. 기의는 세계의 어떤 실체나 개념이고, 기표는 기의를 나타낸다. 예를 들어, '고양이'라는 단어(기표)는 고양이라는 개념(기의)을 나타낸다.화용론에서는 의미를 의미-지시적 의미와 지시적 의미 두 가지로 구분한다.[17] 의미-지시적 의미는 발화되는 상황과 무관하게 세계의 사건을 묘사한다. 예를 들어, "산타클로스는 쿠키를 먹는다"라는 명제는 산타클로스가 쿠키를 먹는다는 사실을 묘사하며, 발화 시점에 산타클로스가 쿠키를 먹고 있는지 여부와는 관계없이 의미는 동일하게 유지된다.

반면, 지시적 의미는 발화의 맥락에 따라 달라지며 사용 규칙을 갖는다. 예를 들어, "나"라는 단어는 누가 말하는지에 따라 가리키는 대상이 달라진다.

이러한 의미는 기의와 기표의 관계를 통해 나타나며, 기호는 지시적 지시 기호(시프터)와 순수 지시 기호로 분류할 수 있다. 지시적 지시 기호는 맥락에 따라 의미가 변하는 기호로, '나'와 '이것' 등이 해당된다. '이것'의 경우, 지시적 의미는 '단수 명사'이고, 지시적 의미는 '가까이에 있는 것'이다. 순수 지시 기호는 명제의 의미에 기여하지 않는다.

C.S. 피어스는 기의와 기표의 관계를 이콘, 지표, 기호로 구분하는 피어스 삼분법을 제시했다.[18]

- '''이콘''': 기의가 기표와 유사하다 (예: 개의 짖는 소리, 멍멍)[18]

- '''지표''': 기의와 기표가 근접성으로 연결되어 있거나 기표가 기의를 가리킨다.[18]

- '''기호''': 기의와 기표가 임의적으로 연결되어 있다 (예: 고양이, 고양이라는 단어)[18]

이러한 관계를 통해 기호는 의도된 의미를 전달한다. 예를 들어, "이 의자는 다리가 네 개 있다"는 문장은 특정 의자를 가리키며 맥락(지시적 의미)에 의존하는 반면, "의자는 다리가 네 개 있다"는 문장은 의자라는 개념을 의미하며 맥락과 무관하다(의미-지시적 의미).[18]

지시 표현은 대화에서 협력적으로 이루어지며,[19] 담화 참여자들은 의사소통의 성공을 위해 노력한다.[19] 지시어 연구는 정관사 기술과 지시 대상의 접근성에 중점을 두며, 지시어 사용에는 가능한 지시 대상과의 경쟁, 논의 맥락에서 지시 대상의 두드러짐, 관련 당사자들의 통일성을 위한 노력, 마지막 지시 대상과의 명백한 거리감 등 네 가지 요인이 영향을 미친다.[19]

지시 표현은 과거와 현재의 생각을 연결하는 연결어의 한 형태이며,[20] 저자/화자의 탈선에 크게 의존하고 실용적 능력의 사용과 강하게 상관관계가 있다.[20][19]

4. 2. 대화에서의 지시적 표현

언어의 지시적 사용은 기호가 특정 항목을 가리키는 데 사용되는 방식을 의미한다. 소쉬르에 따르면 기호는 기의와 기표 사이의 연결이다. 기의는 세계의 어떤 실체나 개념이고, 기표는 기의를 나타낸다. 예를 들어, '고양이'라는 단어는 고양이라는 개념(기의)을 나타내는 기표이다.화용론에서는 의미-지시적 의미와 지시적 의미를 구분한다. 의미-지시적 의미는 발화 상황과 무관하게 세계의 사건을 묘사하는 의미이다. 예를 들어, "산타클로스는 쿠키를 먹는다"는 명제는 산타클로스가 쿠키를 먹는다는 사실을 묘사하며, 발화 시점과는 무관하다. 반면, "산타클로스는 지금 쿠키를 먹고 있다"는 명제는 발화 시점에 일어나고 있는 사건을 묘사하므로 지시적 의미를 갖는다.

지시어는 발화의 맥락에 따라 의미가 달라지는 표현이다. 예를 들어, "나"는 말하는 사람에 따라 다른 대상을 가리킨다. 지시적 지시 기호는 맥락에 따라 의미가 변하는 기호로, '나'와 '이것' 등이 해당된다. 순수 지시 기호는 명제의 의미에 기여하지 않는 기호이다.

C.S. 피어스는 기호를 이콘, 지표, 기호의 세 가지로 분류했다. 이콘은 기의와 기표가 유사한 경우(예: 멍멍), 지표는 기의와 기표가 근접성으로 연결된 경우(예: 연기와 불), 기호는 기의와 기표가 임의적으로 연결된 경우(예: 고양이라는 단어와 고양이)이다.

대상이나 사람을 언급하는 것은 대화의 일반적인 특징이며, 대화 참여자들은 협력적으로 이를 수행한다.[19] 담화 참여자들은 특정 발화나 단어 선택의 직관적인 사용을 피하지 않으며, 의사소통의 성공을 위해 노력한다.[19] 지시어 연구는 정관사 기술과 지시 대상의 접근성에 중점을 둔다. 담화에서 직접적인 지시 대상 기술이 발생하는 이유에 대해, 가능한 지시 대상과의 경쟁, 논의 맥락에서 지시 대상의 두드러짐, 관련 당사자들의 통일성을 위한 노력, 마지막 지시 대상과의 명백한 거리감 등의 요인이 제시된다.[19]

지시 표현은 연결어의 한 형태이며,[20] 과거와 현재의 생각을 연결하여 현재 정보에 대한 맥락을 만드는 수단이다.

4. 3. 언어의 비지시적 사용

마이클 실버스타인은 비지시적 지표는 발화의 지시적 의미에 기여하지 않고, 대신 "하나 이상의 문맥 변수의 특정 값을 나타낸다"고 주장했다.[33][34][35][36] 이러한 지표는 의미론적 지시적 의미는 없지만, 실용적 의미를 갖는다.이러한 지표가 나타낼 수 있는 문맥의 종류는 다음과 같다.

- 성 지표: 화자의 성을 나타내는 접사 또는 어미이다. 예를 들어, 여성 코아사티어 화자의 동사 형태는 접미사 "-s"를 취한다.

- 존경 지표: 화자와 수화자 사이의 사회적 차이(일반적으로 지위 또는 나이와 관련됨)를 나타내는 단어이다. 가장 일반적인 예시는 경어법이며, 특수한 호칭 및/또는 겸손한 1인칭 대명사를 통해 화자가 수화자에 대한 존중이나 존경을 보여준다.

- 혼인 친족 금기 지표: 회피어의 한 예로, 호주 원주민 디어발어에서 볼 수 있듯이 사회적 거리를 만들고 강화한다. 이 언어와 다른 몇몇 언어에서는 특정 친척(시어머니, 사위, 외숙모의 자녀, 모계 삼촌의 자녀)이 있을 때 일상적인 어휘를 사용하는 것이 사회적 금기이다. 이러한 친척 중 누구라도 있으면 디어발어 화자는 그 목적을 위해 완전히 별개의 어휘로 바꿔야 한다.

이러한 모든 경우에 발화의 의미론적 지시적 의미는 다른 가능한 형태와 다르지 않지만, 실용적 의미는 매우 다르다.

J. L. 오스틴은 수행적 발화를 소개했는데, 이는 진리 평가를 할 수 없고(참/거짓 판별 불가), 발화 자체가 특정 행위를 수행하는 것을 의미한다. 예를 들어 "저는 이제 당신을 부부로 선언합니다."와 같은 문장이 이에 해당한다. 수행적 발화가 성립하려면 오스틴이 말하는 적합성 조건(적절한 맥락, 화자의 권한 등)을 충족해야 한다.

존 L. 오스틴은 언어 표현이 명령, 요청, 약속 등의 기능을 수행하는 측면에 주목하여 체계적인 논의를 펼쳤다. 그는 “명령하다”, “맹세하다”와 같이 사용 자체로 어떤 행위가 실행되는 동사를 화행동사(performative verb)라고 불렀으며, 화행동사가 사용되지 않은 문장에 대해서도 숨겨진 화행적 기능을 밝히는 것을 화행 분석(speech act analysis)으로 정식화했다. 또한, 말하는 행위 자체를 발화 행위, 그것에 의해 이루어지는 행위를 발화 내적 행위, 그것에 의해 간접적으로 야기되는 행위를 발화 매개 행위로 구분하고, 언어 표현이 갖는 발화 내적 행위를 일으키는 힘을 발화 내적 효력(illocutionary force)이라고 불렀다.

4. 4. 야콥슨의 언어의 여섯 가지 기능

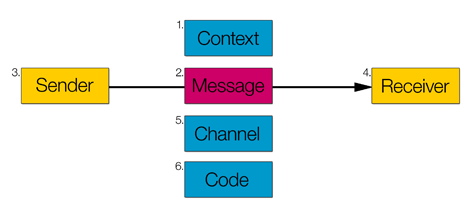

로만 야콥손은 칼 부흘러의 연구를 바탕으로 구어적 사건의 여섯 가지 구성 요소를 설명했는데, 각 요소는 해당 기능의 우선순위를 나타낸다.[21] 여섯 가지 구성 요소와 그에 해당하는 기능은 다음과 같다.- 지시 기능: 맥락 요소에 해당하며 상황, 사물 또는 정신 상태를 설명한다. 정의적 기술과 지시어를 모두 포함할 수 있다. (예: "가을 낙엽이 다 떨어졌습니다.")

- 표현 기능 (또는 "감정적" 또는 "정서적" 기능): 화자와 관련되며, 감탄사 및 발화의 표현 의미는 변경하지 않지만 화자의 내적 상태에 대한 정보를 추가하는 다른 음성 변화에서 가장 잘 예시된다. (예: "와, 경치가 정말 멋지네요!")

- 호소 기능: 수화자를 직접적으로 참여시키며, 호칭어와 명령법에서 가장 잘 설명된다. (예: "토마스! 안으로 들어와서 먹어!")

- 시적 기능: "자체를 위한 메시지"에 중점을 두며, 시와 슬로건에서 작용하는 기능이다.

- 친교적 기능: 상호 작용을 위한 언어이므로 접촉 요소와 관련이 있다. 특히 낯선 사람과의 인사말과 날씨에 대한 편안한 대화에서 관찰될 수 있다.

- 금속언어적 기능 (또는 "금속언어적" 또는 "반사적" 기능): 언어(야콥손이 "부호"라고 부르는 것)를 사용하여 스스로를 논하거나 설명하는 것이다.

5. 관련 분야

화용론은 담화 분석, 사회언어학, 언어인류학, 의미론, 통사론, 화행 이론, 자연어 처리 등 다양한 분야와 밀접하게 관련되어 있다.

담화 분석은 언어 요소를 더 넓은 사회 현상과 관련짓는다.[22] 사회언어학은 언어 변이에 더 큰 관심을 가진다.[22] 담화 분석은 인류학자들이 언어 요소를 더 광범위한 사회 현상과 연결하도록 돕고, 언어인류학 분야에 널리 퍼져있다. 권력, 성별, 인종, 정체성, 그리고 개별 화행과의 상호작용에 대한 연구를 포함한다. 예를 들어, 코드 전환 연구는 코드 전환이 담화적 힘의 변화를 가져오기 때문에 담화 분석과 직접적으로 관련이 있다.

찰스 모리스(Charles W. Morris)에 따르면, 화용론은 기호와 사용자 간의 관계를 이해하려고 시도하는 반면, 의미론은 단어가 가리키는 실제 대상이나 사상에 초점을 맞추는 경향이 있으며, 통사론(또는 "통사론")은 기호 또는 상징 간의 관계를 조사한다. 의미론은 개념의 문자 그대로의 의미인 반면, 담화 분석은 주어진 개념의 함축된 의미이다.

J. L. 오스틴(J.L. Austin)이 개척하고 존 서얼(John Searle)이 더욱 발전시킨 화행 이론(Speech Act Theory)은 수행적 발화, 즉 그 자체가 묘사하는 행위를 수행하는 유형의 발화라는 개념을 중심으로 한다.

빅토리아 프롬킨(Victoria Fromkin)이 정의한 계산 담화 분석은 인간이 얼마나 모호하지 않게 컴퓨터에게 의도를 전달할 수 있는지에 관한 것이다.[23] 자연어 처리(인공지능의 하위 분야로 간주됨) 과학에 필수적이다.

일부 형식 의미론에서는 문장을 넘어서는 현상을 다루기도 하며, 의미론과 화용론의 경계는 그다지 명확하지 않다. 또한, 인지 언어학의 입장에서는 문맥을 떠난 언어의 명제적 의미를 분리하는 것은 불가능하다고 생각하는 경우가 많다. 표현의 배후에 있는 의도를 읽어내는 것은 컴퓨터를 이용한 자연어 이해에서도 궁극적인 과제 중 하나이다.[32]

중간 언어 화용론은 제2언어를 습득 중인 미완성 상태인 중간 언어 화용론을 사용하게 되면, 언어 능력은 뛰어나지만 그 나라의 문화적 배경이나 언어 규칙을 몰라 의도하는 내용이 다른 형태로 전달되는 것을 가리킨다.

6. 형식화

언어학에서 미결정성은 화자가 발화하는 문장이 화자가 의도하는 의미를 완벽하게 구현하지 못하고, 표현하려는 명제를 미결정 상태로 남겨 둔다는 특성을 보여주는 언어적 자원과 사실 표현과의 관계를 가리킨다. 이는 화용론의 주요 관심사 중 하나이다.

의미론과 화용론의 경계에 대해 많은 논의가 있었으며,[24] 문맥 의존성과 관련된 화용론의 여러 측면에 대한 다양한 형식화가 존재한다. 특히 케이스 도넬란(Keith Donnellan)의 이론 이후 발전된 지시어의 의미론과 지시적 기술 문제에 대한 논의가 주목할 만하다.[25] 카를로 달라 포자(Carlo Dalla Pozza)는 고전적 의미론(명제 내용을 참 또는 거짓으로 다룸)과 직관주의적 의미론(화행력을 다룸)을 연결하는 형식 화용론의 논리 이론을 개발했다. 이는 주장 행위의 형식적 기호로서의 프레게의 주장 기호에 대한 아이디어의 발전으로 볼 수 있다.

6. 1. 합리적 화행 이론 및 확률적 화용론

지난 10년 동안, 담화 의미론 모델링에서 여러 확률적 및 베이지안 방법들이 인기를 얻었다. 그중 가장 성공적인 프레임워크는 마이클 C. 프랭크(Michael C. Frank)와 노아 굿맨(Noah Goodman)이 개발한 합리적 화행 이론(Rational Speech Act)이다.[26] 이 이론은 은유,[27] 과장법,[28] 정중성[29] 분석에 널리 사용되었다. 합리적 화행 이론에서 듣는 사람과 말하는 사람은 발화의 문자적 의미에 대한 상대방의 추론을 추론한다. 따라서 결과 해석은 문자적 진리 조건적 의미에 의존하지만, 반드시 결정되는 것은 아니며, 광범위하게 그라이스의 협력 원리를 추구하기 위해 재귀적 추론을 사용한다.합리적 화행 이론의 가장 기본적인 형태는 세 가지 수준의 추론을 포함한다. 최상위 수준에서 실용적 청자 는 실용적 화자 에 대해 추론하고, 이 발화 를 의도적으로 생성했다는 점을 고려하여 가능성 있는 세계 상태 를 추론한다. 한편, 은 문자적 청자 가 의 문자적 의미를 어떻게 이해할지에 대해 추론하여 가 세계 상태 를 정확하게 추론할 가능성을 극대화하려고 한다. 참조 게임에서 사용할 수 있는 합리적 화행 추론 계층의 간단한 스키마는 다음과 같이 공식화할 수 있다.[30]

7. 문학 이론에서의 화용론

주디스 버틀러의 성 수행성 이론은 화용론, 특히 화행이론의 수행적 발화 개념을 기반으로 한다. 버틀러는 저서 『젠더 트러블』에서 성과 섹스는 자연적인 범주가 아니라, "반복적인 행위"에 의해 만들어진 사회적으로 구성된 역할이라고 주장한다.[31]

버틀러는 저서 『흥분된 말: 수행성의 정치』에서 수행성 이론을 혐오 발언과 검열로 확장하여, 검열이 억압하려는 담론을 오히려 강화하며, 따라서 혐오 발언을 법적으로 정의할 수 있는 유일한 권한을 가진 국가가 혐오 발언을 수행적으로 만든다고 주장한다.[31]

자크 데리다는 화용론 연구가 자신의 저서 『문자학』에서 제시한 프로그램과 잘 일치한다고 언급했다.[31]

에밀 베네비스트는 대명사 "나"와 "너"가 주어를 만드는 역할 때문에 다른 대명사와 근본적으로 다르다고 주장했다.[31]

질 들뢰즈와 펠릭스 가타리는 『천 개의 고원』에서 언어적 화용론을 논하며, J. L. 오스틴의 수행적 발화 개념을 통해 언어와 행위의 관계를 설명했다. 그들은 수행적 발화가 행위에 대한 정보를 전달하는 것이 아니라 그 자체가 행위이며, 언어의 모든 측면이 기능적으로 화용론과 상호 작용하고, 언어와 말 사이에는 구별이 없다고 결론 내렸다. 이는 소쉬르의 ''langue''와 ''parole'' 구분과 촘스키의 심층 구조와 표층 구조 구분을 반박하려는 시도였다.[31]

8. 주요 개념 및 연구

J. L. 오스틴의 『말로써 일을 하는 방법』(How To Do Things With Words)은 수행적 발화라는 개념을 소개한다. 이는 단순히 어떤 행위를 묘사하는 것이 아니라 행위 자체를 '수행'하는 발화를 의미한다.[33][34][35][36] 예를 들어, "저는 이제 당신을 부부로 선언합니다."와 같은 발화는 적절한 맥락과 화자의 권한 등 적합 조건이 충족될 때 수행적 발화가 된다.

폴 그라이스는 대화 참여자들이 정보를 효과적으로 전달하기 위해 지켜야 할 협동의 원리를 제안했다. 이는 다음 네 가지 담화 격률로 구성된다.

예를 들어, "노래방 갈래?"라는 질문에 "내일 시험이야"라고 답하는 것은 관련성의 격률에 따라 시험이 노래방에 갈 수 없는 이유임을 추론하게 한다.

제프리 리치는 정중성의 원리를 도입하여 존댓말이나 반어 표현 등을 분석했다.

댄 스퍼버와 데이드리 윌슨은 관련성 이론을 통해 의도적인 정보 전달은 최적의 관련성, 즉 최소한의 노력으로 최대한의 정보를 얻을 수 있다는 것을 전달하는 것이라고 주장했다.

존 서덜은 화행 분석을 통해 현실 대화에서 중요한 것은 진위가 아니라 상황에서의 적절성이라고 보았다. 그는 명제 내용 조건, 준비 조건, 성실성 조건, 본질 조건의 네 가지 적절성 조건을 제안했다.

그 외 스티븐 레빈슨의 추정적 의미, 유르겐 하버마스의 보편적 담화론 등의 연구가 있다.

중간 언어 화용론은 제2언어 학습자가 그 언어의 문화적 배경이나 언어 규칙을 몰라 의도와 다르게 의미가 전달되는 현상을 말한다. 예를 들어, 한국어의 "~주세요"는 존댓말이지만 경우에 따라 명령형으로 들릴 수 있다.

9. 저명한 연구자

- 쓰보모토 아쓰로

- 고이즈미 다모쓰

- 야마나시 마사아키

- 가토 시게히로

- 다키우라 마사토

- 야마오카 마사키

- 우사미 마유미

- 오노데라 노리코

- 시이나 미치

참조

[1]

서적

Encyclopedia of language & linguistics

Elsevier

[2]

서적

Pragmatics: An Introduction

Blackwell

[3]

학술지

The Role of an Interactive Book Reading Program in the Development of Second Language Pragmatic Competence

[4]

학술지

The Effects of Deductive and Inductive Instruction on the Development of Language Learners' Pragmatic Competence

[5]

학술지

Pragmatic Competence and Adult L2 Acquisition: Speech Acts in Interlanguage

[6]

서적

The grammar of polarity: Pragmatics, sensitivity, and the logic of scales

Cambridge University Press

[7]

서적

Analyzing meaning: An introduction to semantics and pragmatics

https://langsci-pres[...]

Language Science Press

2019-01-12

[8]

서적

Invitation to formal semantics

https://web.archive.[...]

2019

[9]

서적

The Cambridge Handbook of Pragmatics

Cambridge University Press

2012-01-12

[10]

웹사이트

What is Pragmatics? - Definition & Examples - Video & Lesson Transcript

http://study.com/aca[...]

2017-07-11

[11]

웹사이트

Definition of PRAGMATICS

https://www.merriam-[...]

2019-09-30

[12]

웹사이트

What are Pragmatic Language Skills?

https://www.sensatio[...]

2018-03-03

[13]

서적

Linguistics

https://www.oxfordbi[...]

[14]

학술지

A Distinction Between Linguistic and Social Pragmatics Helps the Precise Characterization of Pragmatic Challenges in Children with Autism Spectrum Disorders and Developmental Language Disorder

https://repositori.u[...]

[15]

웹사이트

What is pragmatics? – All About Linguistics

https://web.archive.[...]

[16]

웹사이트

24.903 / 24.933 Language and its Structure III: Semantics and Pragmatics

https://web.archive.[...]

Massachusetts Institute of Technology

2004

[17]

웹사이트

Pragmatics and Indexicality - A very short overview

https://www.academia[...]

[18]

웹사이트

Icon, Index and Symbol: Types of Signs

https://www.cs.india[...]

2000-09-04

[19]

학술지

The Form of Referential Expressions in Discourse

https://web.archive.[...]

2007

[20]

학술지

The use of referential expressions in structuring discourse

https://pure.mpg.de/[...]

1992

[21]

서적

Studying Popular Music

Open University Press

[22]

서적

Encyclopedia of Language & Linguistics

[23]

서적

Introduction to Language

Wadsworth, Cengage Learning

[24]

웹사이트

see for instance F.Domaneschi. C. Penco, What is Said and What is Not, CSLI Publication, Stanford

https://web.stanford[...]

[25]

문서

Descriptions

[26]

학술지

Pragmatic Language Interpretation as Probabilistic Inference

https://doi.org/10.1[...]

2016-11

[27]

학술지

Formalizing the Pragmatics of Metaphor Understanding

[28]

학술지

Nonliteral understanding of number words

2014-08-04

[29]

보고서

Polite speech emerges from competing social goals

2018-12-29

[30]

웹사이트

Introducing the Rational Speech Act framework

https://www.problang[...]

[31]

서적

A Thousand Plateaus

University of Minnesota Press

[32]

서적

はじめての語用論

[33]

서적

Pragmatics

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[34]

서적

Pragmatics

https://global.oup.c[...]

Oxford University Press

2014-11-27

[35]

서적

Syntax and semantics. 3: Speech acts

Academic Press

[36]

서적

Studies in the Way of Words

https://books.google[...]

Harvard University Press

1989

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com