언어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

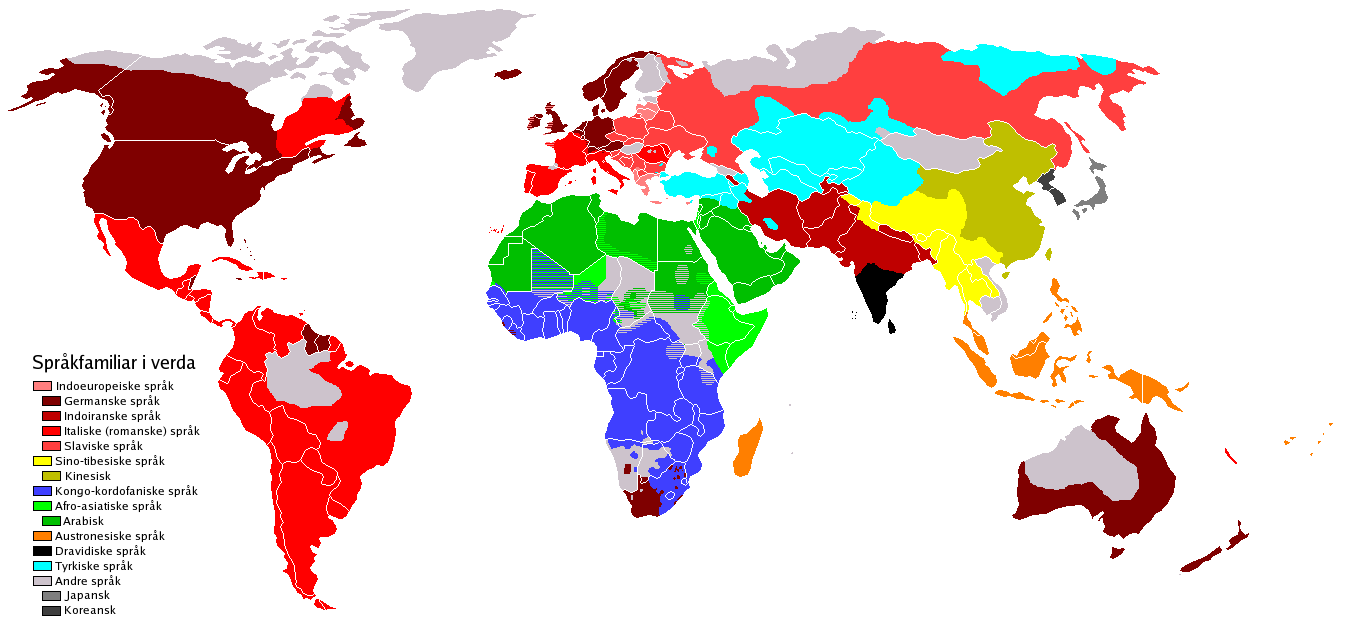

언어는 인간을 유인원과 구분해주는 특징으로, 개방적이고 생산적인 이중 코드 체계를 기반으로 하여 무한한 수의 발화를 생성할 수 있다. 인간 언어는 문법 범주, 재귀성, 방식 독립성을 가지며, 과거, 미래의 사건은 물론 추상적인 개념까지 표현할 수 있다. 언어의 기원은 연속성 기반 이론과 불연속성 기반 이론으로 나뉘며, 언어의 구조는 기호, 의미, 부호로 구성된다. 언어는 의미론, 음운론, 문법 등의 구조를 가지며, 언어 유형론은 언어를 문법 유형에 따라 분류하고, 기본 어순, 능격-대격 체계 등을 연구한다. 언어는 사회적 맥락에서 의미가 달라지며, 문화와 밀접하게 연결되어 사회적 정체성을 나타낸다. 언어 습득은 생득설에 기반하며, 문자를 통해 시각적으로 표현된다. 언어는 끊임없이 변화하며, 언어 접촉, 사회적 요인에 의해 변화가 일어난다. 전 세계에는 6,000~7,000개의 언어가 존재하며, 언어와 방언의 구분은 명확하지 않다. 언어는 어족별로 분류되며, 인도유럽어족과 중국-티베트어족이 가장 많은 화자를 가진다. 언어 멸종 위기에 처한 언어가 증가하고 있으며, 뇌의 특정 영역과 관련이 있다. 한국어는 고립어에 속하며, 한글을 표기 문자로 사용한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 언어 - 어휘

어휘는 특정 언어에서 개인이 사용하는 단어들의 집합을 지칭하며, 언어학적으로는 고유어, 한자어, 외래어 등 다양한 유형으로 분류되고, 어휘 습득은 언어 능력 및 인지 발달에 중요한 영향을 미친다. - 언어 - 언어학

언어학은 인간 언어의 구조, 기능, 획득, 사회문화적 측면을 연구하는 학문으로, 공시 및 통시언어학을 포함한 여러 이론 분야로 나뉘어 다양한 방법론과 학제 간 연구를 통해 언어의 본질과 인지 과정, 사회적 영향 등을 탐구하며, 응용언어학은 이러한 연구 결과를 실제 문제 해결에 적용한다. - 언어에 관한 - 에스토니아어

에스토니아어는 우랄어족 핀우그리아어파에 속하며 에스토니아의 공용어이자 유럽 연합의 공용어 중 하나로, 독일어의 영향을 받아 어휘와 통사론에서 흔적을 찾을 수 있고, 형태론적으로 교착어에서 굴절어로 변화하는 과도기적 특징을 보이는 언어이다. - 언어에 관한 - 슬로바키아어

슬로바키아어는 슬로바키아의 공용어이자 약 500만 명이 사용하는 서슬라브어군 언어로, 라틴 문자 기반의 고유한 문자를 사용하며 체코어와 유사하고 폴란드어 등 다른 슬라브어와도 연관성을 가진다. - 언어학 - 에스놀로그

에스놀로그는 세계 언어에 대한 정보를 제공하는 데이터베이스이며, 7,000개 이상의 언어에 대한 정보를 담고 있으며, 언어의 명칭, 화자 수, 지리적 분포, 언어 계통 등을 포함한다. - 언어학 - 프롬프트 엔지니어링

프롬프트 엔지니어링은 대규모 언어 모델이 원하는 작업을 정확히 수행하도록 지시사항, 맥락, 입력 데이터 등을 조합하여 최적화된 프롬프트를 설계하는 방법론으로, 컨텍스트 내 학습을 통해 모델의 창발적 능력을 활용하며 텍스트, 이미지, 코드 생성 등 다양한 분야에서 모델 성능 향상에 기여한다.

2. 언어의 정의

영어 단어 ''language''는 궁극적으로 원시 인도-유럽어 ("혀, 말, 언어")에서 유래하여 라틴어 lingua|링구아la("언어; 혀"), 그리고 고대 프랑스어 language|랑가주fro를 거쳐 만들어졌다.[5] 이 단어는 때때로 코드, 암호, 그리고 공식적으로 정의된 컴퓨터 언어와 같이 인공적으로 구성된 의사소통 시스템을 가리키는 데 사용되기도 한다. 하지만 이러한 형식 언어는 정보를 부호화하고 해독하기 위한 기호의 체계라는 점에서, 이 문서에서 주로 다루는 자연 인간 언어와는 구별된다. 자연 인간 언어는 언어학이라는 학문 분야에서 연구된다.

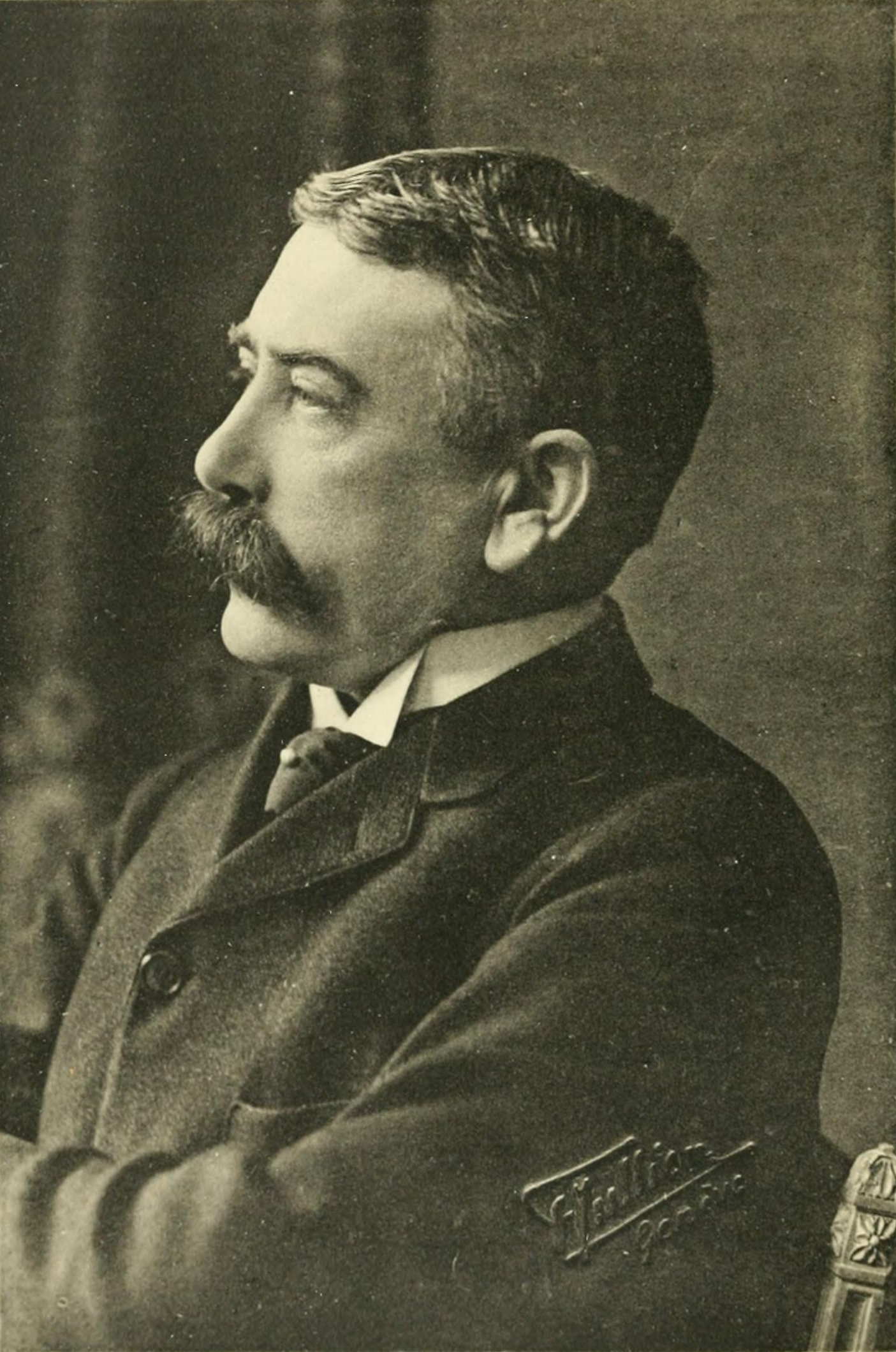

언어학 연구의 대상으로서 "언어"는 추상적인 개념 자체를 의미하기도 하고, 특정 언어 시스템(예: 프랑스어)을 지칭하기도 한다. 현대 언어학의 창시자로 평가받는 스위스 언어학자 페르디낭 드 소쉬르는 이러한 구분을 명확히 하여, 추상적 개념으로서의 언어를 프랑스어로 ''langage|랑가주프랑스어'', 특정 언어 공동체가 사용하는 구체적인 언어 체계를 ''langue|랑그프랑스어'', 그리고 개인이 실제로 발화하는 언어 활동을 ''parole|파롤프랑스어''로 구분했다.[6][138]

일반적인 개념으로서 언어를 정의할 때는 현상의 다양한 측면을 강조하는 여러 정의가 사용될 수 있다.[7] 이러한 정의들은 언어에 대한 서로 다른 접근 방식과 이해를 반영하며, 때로는 상호 양립하기 어려운 다양한 언어 이론 학파의 기반이 되기도 한다.[8] 언어의 본질과 기원에 대한 논쟁은 고대 그리스 시대까지 거슬러 올라간다. 고르기아스와 플라톤과 같은 철학자들은 단어, 개념, 현실의 관계에 대해 논쟁했다. 고르기아스는 언어가 객관적인 경험이나 인간의 경험을 제대로 나타낼 수 없으므로 의사소통과 진실은 불가능하다고 주장한 반면, 플라톤은 언어가 언어와는 독립적으로 존재하는 사상과 개념을 나타내기 때문에 의사소통이 가능하다고 보았다.

계몽주의 시대에는 언어의 기원에 대한 논의가 활발했다. 루소와 요한 고트프리트 헤르더 같은 사상가들은 언어가 감정의 본능적인 표현에서 유래했으며, 초기에는 합리적 사고의 논리적 표현보다는 음악이나 시에 가까웠다고 주장했다. 반면 칸트와 르네 데카르트 같은 합리주의 철학자들은 이와 다른 견해를 가졌다. 20세기 초에는 언어가 우리의 세계 경험을 형성하는 역할에 대한 질문이 제기되었다. 즉, 언어가 단순히 세계의 객관적인 구조를 반영하는지, 아니면 개념을 만들어 객관적인 세계에 대한 우리의 경험에 구조를 부여하는지에 대한 논의였다. 이는 철학적 문제가 본질적으로 언어적 문제인지에 대한 질문으로 이어졌고, 언어가 개념 형성과 유통에 중요한 역할을 한다는 견해는 언어적 전환과 비트겐슈타인 같은 철학자들을 통해 20세기 철학의 주요 흐름이 되었다. 의미와 지시, 인지 및 의식과 관련된 언어에 대한 이러한 논쟁은 오늘날에도 계속되고 있다.

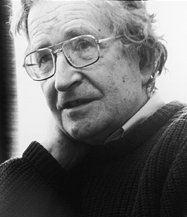

하나의 관점은 언어를 주로 인간이 언어를 배우고, 발화를 생성하며 이해하는 것을 가능하게 하는 정신적 능력으로 정의한다. 이 정의는 모든 인간에게 언어 능력이 보편적으로 존재하며, 이는 인간 뇌의 독특한 발달에 기반한 생물학적 특성임을 강조한다. 이러한 생득설(生得說)을 지지하는 이들은 인지적으로 정상인 모든 아이가 언어에 노출되는 환경에서 자라면 별도의 교육 없이도 자연스럽게 언어를 습득한다는 사실을 근거로 든다. 심지어 공통 언어가 없는 사람들이 모여 사는 환경에서도 크리올어나 니카라과 수화와 같은 새로운 언어가 자발적으로 발생하기도 한다. 이러한 관점은 칸트나 르네 데카르트까지 거슬러 올라갈 수 있으며, 현대에는 노엄 촘스키의 보편 문법 이론이나 미국 철학자 제리 포더의 극단적인 생득주의 이론으로 이어진다. 이러한 정의는 인지 과학이나 신경언어학 연구에서 주로 채택된다.[9][10]

언어는 인간이 사용하는 의사소통 수단이며, 사회 집단 내에서 형성되고 습득된다. 언어는 의사소통(의지를 서로 전달하는 것)이나 추상적인 사고를 가능하게 하여 인간의 사회 활동과 문화 활동을 뒷받침한다.[138] 언어에는 문화적 특징이 녹아 있으며, 공동체에서 사용되는 언어를 습득하는 과정은 그 공동체에서의 사회적 학습과 인격 형성 과정과 밀접하게 연관된다.[138]

언어와 비언어의 경계는 명확하지 않을 수 있다. 단순히 문자 사용 여부만으로는 언어 표현과 비언어 표현을 구분하기 어렵다.[139] 추상 기호에는 문자 표현과 비문자 표현(예: 적분 기호, 음표)이 있으며, 문자 표현은 다시 언어 표현과 문자 기호로 나눌 수 있다.[139] 여기서 문자 기호란 문자를 사용하지만 단어가 아닌 것을 의미하며, 화학식 H2O 등이 그 예이다.[139] 화학식은 자연어의 문법이 아닌 고유한 규칙 체계로 구성된다.[139]

한편, 포스트구조주의 철학자로 알려진 프랑스의 자크 데리다는 서구 언어학이 소리(음성 언어)를 중심으로 생각하고 문자를 부차적인 것으로 간주하는 경향(음성 중심주의)이 있다고 비판하며, 이러한 관점에 도전하는 입장을 제시했다.

2. 1. 인간 언어의 특징

찰스 호켓이 기술한 설계 특징들은 인간 언어를 비인간 동물들이 사용하는 의사소통과 구분 짓는다.[17]꿀벌이나 유인원과 같은 다른 동물들이 사용하는 의사소통 체계는 표현할 수 있는 생각의 수가 매우 제한적인 폐쇄 체계(closed system)인 경우가 많다.[18] 반면, 인간 언어는 개방적이고 생산적이다. 이는 유한한 요소들을 조합하여 매우 다양한 발화를 만들어내고 새로운 단어나 문장을 창조할 수 있음을 의미한다. 이러한 특징은 인간 언어가 이중성(duality of patterning)에 기반하기 때문이다. 즉, 그 자체로는 의미가 없는 한정된 수의 요소(소리, 문자, 몸짓 등)를 결합하여 무한히 많은 의미 단위(단어, 문장)를 형성할 수 있는 것이다.[19] 그러나 호주의 갈색머리휘파람새는 동일한 소리 요소를 다르게 배열하여 기능적으로 구별되는 두 가지 발성을 만들 수 있으며,[20] 흰배종달새는 반복되는 요소의 수만 달리하여 기능적으로 구별되는 두 가지 발성을 생성할 수 있는 능력을 보여주었다.[21]

여러 동물 종들이 사회적 학습을 통해 의사소통 형태를 습득할 수 있음이 밝혀졌다. 예를 들어, 보노보인 칸지는 상징적인 렉시그램을 사용하여 자신을 표현하는 법을 배웠다. 마찬가지로 많은 종류의 새나 고래는 다른 개체를 모방하여 노래를 배운다. 일부 동물이 많은 수의 단어나 기호를 습득할 수 있지만(예: 고릴라 코코는 미국 수화 약 1,000개를 사용하고 2,000개의 영어 단어를 이해했다고 알려졌으나, 그녀의 기호 사용이 복잡한 이해보다는 단순한 조건 형성에 기반한 것인지에 대한 의문이 제기되기도 한다[22]), 평균적인 4세 인간 아이가 아는 만큼의 기호를 배우거나 인간 언어처럼 복잡한 문법을 습득한 동물은 아직 없다.[23]

인간 언어는 명사와 동사, 현재와 과거 같은 복잡한 의미를 표현하는 데 사용될 수 있는 문법 및 의미 범주를 사용한다는 점에서 동물의 의사소통 체계와 구별된다.[23] 또한 재귀성(recursion)이라는 특징으로 구별된다. 이는 명사구 안에 다른 명사구를 포함하거나(예: "

인간 언어는 과거에 일어났거나 미래에 일어날 수 있는 사건뿐만 아니라 추상적인 개념, 상상하거나 가정적인 사건을 언급할 수 있다는 점에서 특이하다. 언어 사건과 동시에 같은 장소에 있지 않은 사건을 언급하는 이러한 능력을 변위(displacement)라고 하며, 일부 동물 의사소통 체계(예: 시야에서 벗어난 꿀의 위치를 전달할 수 있는 꿀벌의 의사소통)가 변위를 사용할 수 있지만, 인간 언어에서 사용되는 정도는 독특한 것으로 간주된다.[19]

3. 언어의 기원

언어가 언제 어떻게 처음 생겨났는지는 명확히 밝혀지지 않았으며, 여러 가지 가설이 존재한다.[25] 언어 기원에 대한 이론은 언어를 어떻게 정의하는지에 따라 다르며, 크게 연속성 기반 이론과 불연속성 기반 이론으로 나뉜다.

연속성 기반 이론은 언어가 인간 이전 조상의 의사소통 체계에서 점진적으로 진화했다는 관점이다. 언어가 매우 복잡하여 갑자기 나타날 수 없다고 보며, 대부분의 학자들이 이 관점을 지지한다. 다만 구체적인 진화 과정에 대해서는 의견이 나뉜다.[10][27]

- 스티븐 핑커와 같이 언어를 주로 타고난 능력으로 보는 학자들은 동물 인지 능력에서 그 기원을 찾는다.[10]

- 마이클 토마셀로처럼 언어를 사회적으로 학습된 도구로 보는 학자들은 영장류의 동물 의사소통(몸짓이나 소리)에서 발전했다고 주장한다.[27]

- 언어가 음악에서 발전했다는 견해도 있다. 이는 루소, 헤르더, 훔볼트, 찰스 다윈 등이 주장했으며, 고고학자 스티븐 미선도 이 견해를 지지한다.

- 스티븐 앤더슨은 구어의 역사가 약 6만 년에서 10만 년 정도 되었다고 추정하며, 모든 현대 언어가 하나의 공통된 기원에서 비롯되었을 가능성이 높다고 본다. 비록 그 관계를 재구성하기는 어렵더라도 말이다.[28][29]

불연속성 기반 이론은 언어는 인간 고유의 특성이며, 비인간 조상에게서는 발견되지 않는 능력으로, 인류 진화 과정에서 갑자기 출현했다는 관점이다. 노엄 촘스키는 이 이론의 대표적인 지지자로, 언어 능력이 유전적으로 결정되며 특정 돌연변이를 통해 갑자기 생겨났을 것이라고 주장한다.[26]

언어는 기록이 존재하지 않는 선사 시대에 나타났기 때문에, 초기 발달 과정에 대한 직접적인 증거는 남아있지 않다. 따라서 연구자들은 다음과 같은 간접적인 방법을 사용한다.

- 현존하는 동물의 의사소통 방식, 특히 영장류의 의사소통 방식을 연구하여 인간 언어와의 유사점이나 차이점을 찾는다.

- 초기 인류 화석을 분석하여 언어 사용과 관련된 신체적 특징(예: 뇌 크기, 후두의 구조)이나 상징적 행동의 흔적(예: 도구, 예술품)을 찾는다.

인류 진화 단계별 언어 능력 발달에 대한 추정은 다음과 같다.

- 오스트랄로피테쿠스: 큰 유인원과 유사한 수준의 의사소통 체계를 가졌을 것으로 추정된다. (단, ''아르디피테쿠스 라미두스''에 대한 2017년 연구는 다른 가능성을 제시하기도 한다.[30])

- ''호모 하빌리스'' (약 230만 년 전): 원시적인 언어(proto-language)가 발달했을 가능성이 제기된다.

- ''호모 에렉투스'' (약 180만 년 전) 또는 ''호모 하이델베르겐시스'' (약 60만 년 전): 원시적인 상징적 의사소통이 시작되었을 가능성이 있다.

- 해부학적으로 현생 ''호모 사피엔스'' (약 10만 년 이전): 구석기 시대 혁명과 함께 현대적인 언어가 발달했을 것으로 본다.

- 최근 연구(2024년 3월): 인간 언어의 시작이 약 160만 년 전으로 거슬러 올라갈 수 있다는 보고도 있다.[31]

덴마크의 언어학자 오토 예스페르센은 언어의 기원에 대한 몇 가지 구체적인 가설을 제시했다.

; 푸푸설("Pooh-pooh" theory)

: 무심코 내뱉은 소리에서 감정과 관련된 단어가 생겨났다는 설. (예: 웃음소리 → "웃다", 싫어하는 소리 → "싫어하다")

; 멍멍설("Bow Bow" theory)

: 동물의 울음소리를 흉내 내면서 동물과 관련된 단어가 생겨났다는 설. (예: "음메" → "소", "으르렁" → "늑대")

; 딩동설("Ding-dong" theory)

: 자연의 소리를 모방하여 자연물과 관련된 단어가 생겨났다는 설. (예: "천둥" 소리 → "천둥", 물 흐르는 소리 → "물")

; 요헤호설("Yo-he-ho" theory)

: 함성에서 행동과 관련된 단어가 생겨났다는 설. (예: 정지를 촉구하는 소리 → "멈추다", 일할 때의 소리 → "일하다")

생물학적 관점에서는 FOXP2라는 유전자의 특정 돌연변이가 언어 능력 획득에 중요한 역할을 했을 가능성이 제기되었다.[147] 이 돌연변이는 현생 인류와 네안데르탈인이 분화하기 전인 약 30~40만 년 전에 이미 발생했을 수 있다는 연구 결과도 있다.[148] 이는 현생 인류가 처음 등장했을 때 이미 언어 능력을 갖추고 있었을 가능성을 시사한다. 다만 FOXP2 유전자는 언어 능력이 없는 다른 동물에게도 존재하며, 해당 돌연변이가 언어 능력 획득의 직접적인 원인이라는 명확한 증거는 아직 부족하다는 점에 유의해야 한다.

언어가 지구상의 한 곳에서 시작되었는지(단일 기원설), 여러 지역에서 독립적으로 발생했는지(다수 기원설) 역시 아직 확실하지 않다.

4. 언어의 구조

기호적 의사소통 체계로서 언어는 전통적으로 세 가지 부분으로 구성된 것으로 여겨져 왔다: 기호, 의미, 그리고 기호와 그 의미를 연결하는 부호.[54] 기호와 의미가 결합되고, 사용되고, 해석되는 과정인 기호 작용의 연구는 기호학이라고 한다. 언어가 구어, 수어, 문어인지에 따라 기호는 소리, 몸짓, 문자 또는 기호로 구성될 수 있으며, 단어와 구절과 같이 복잡한 기호로 결합될 수 있다. 의사소통에 사용될 때, 기호는 발신자에 의해 부호화되어 채널을 통해 수신자에게 전송되고 수신자는 그것을 해독한다.[54]

다른 의사소통 체계와 대조되는 인간 언어를 정의하는 속성 중 일부는 다음과 같다.[54]

- 임의성: 언어 기호와 그 의미 사이에는 예측 가능한 연결이 없다.

- 이중성: 언어 구조는 요소를 더 큰 구조로 결합하여 계층적으로 볼 수 있다(예: 소리가 단어를 구성하고 단어가 구를 구성하는 방식).

- 이산성: 언어 기호를 구성하는 요소는 서로 구별할 수 있고 다른 패턴으로 재배열할 수 있는 이산적인 단위이다(예: 소리와 단어).

- 생산성: 유한한 수의 언어 요소를 이론적으로 무한한 수의 조합으로 결합할 수 있다.

단어와 구를 형성하기 위해 기호를 결합하는 규칙을 통사론 또는 문법이라고 한다. 개별 기호, 형태소, 단어, 구 및 텍스트에 연결된 의미를 의미론이라고 한다.[55] 기호와 의미의 분리되지만 연결된 체계로 언어를 나누는 것은 페르디낭 드 소쉬르의 언어학적 연구로 거슬러 올라가며, 현재 거의 모든 언어학 분야에서 사용된다.[56]

4. 1. 의미론

언어는 기호 형식과 의미 또는 내용을 연결하여 의미를 표현한다. 기호 형식은 소리, 이미지 또는 몸짓과 같이 인지될 수 있는 것이어야 하며, 그런 다음 사회적 관습에 따라 특정 의미와 관련되어야 한다. 대부분의 언어 기호에 대한 의미의 기본적인 관계는 사회적 관습에 기반하기 때문에, 언어 기호는 특정 기호 형식과 그 의미 사이의 자연적 관계가 아니라 사회적이고 역사적으로 관습이 확립되었다는 의미에서 임의적인 것으로 간주될 수 있다.[11]따라서 언어는 특정 의미와 관련된 기호의 어휘를 가져야 한다. 예를 들어, 영어 기호 "dog"는 ''개'' 종의 구성원을 나타낸다. 언어에서 특정 의미와 연결된 임의적인 기호들의 배열을 어휘 사전이라고 하고, 의미와 연결된 단일 기호를 렉세임이라고 한다. 언어의 모든 의미가 단어 하나로 표현되는 것은 아니다. 종종 의미 개념은 문법 범주의 형태로 언어의 형태론이나 구문론에 내재되어 있다.[57]

모든 언어는 술어의 의미 구조를 포함한다. 즉, 속성, 상태 또는 행위를 술어하는 구조이다. 전통적으로 의미론은 화자와 해석자가 진술에 진릿값을 할당하는 방법을 연구하는 것으로 이해되어 왔으므로, 의미는 술어가 실체에 대해 참 또는 거짓이라고 말할 수 있는 과정으로 이해된다. 예를 들어, '[x [is y]]' 또는 '[x [does y]]'이다. 최근에는 기호가 해석되는 맥락에 대한 공유 지식을 의미 생성에 통합하는 더욱 역동적인 의미 모델로 이러한 의미 모델이 보완되었다. 이러한 의미 모델은 화용론 분야에서 탐구된다.[57]

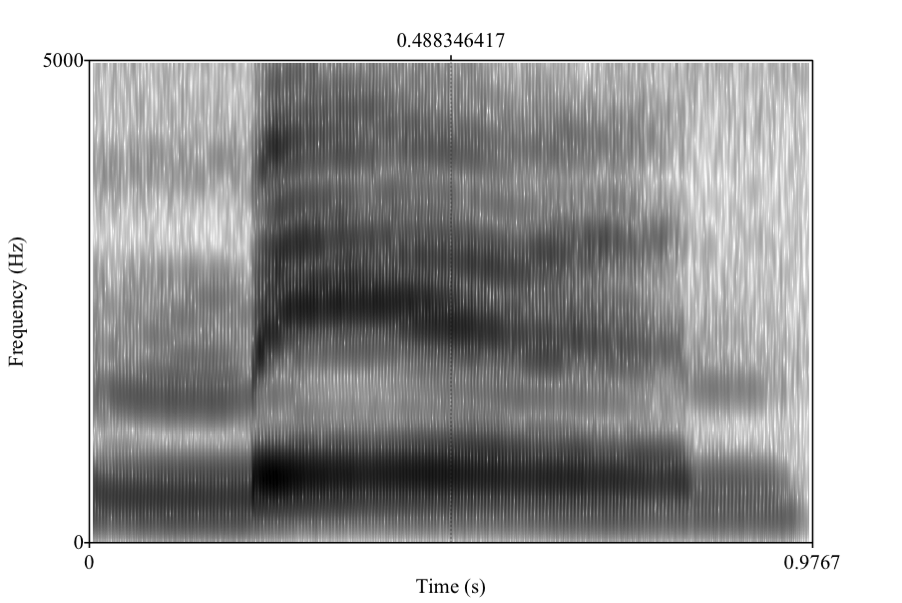

4. 2. 음운론

음운론은 언어가 의미를 구성하는 데 소리(말), 몸짓(수어), 또는 시각적/촉각적 기호(문자) 시스템을 사용하는 방식을 연구하는 분야이다.[58]

언어 시스템의 일부로서 소리는 음소(Phoneme)라고 불린다.[59] 음소는 추상적인 소리 단위로, 언어에서 의미를 구별하는 데 사용되는 가장 작은 단위이다. 두 단어가 단 하나의 소리 차이로 의미가 달라질 때, 이 두 단어를 최소 대립쌍(Minimal pair)이라고 한다. 예를 들어, 영어에서 ''bat'' 와 ''pat'' 는 와 라는 음소 하나만 다르지만 의미가 다르므로 최소 대립쌍을 이룬다.

그러나 각 언어는 소리를 다르게 대조한다. 예를 들어, 어떤 언어는 유성 자음과 무성 자음을 구분하지 않아 와 (둘 다 존재하는 경우)를 같은 음소로 취급할 수 있다. 반면, 영어는 자음의 유기 및 무기 발음(aspirationeng)을 음소적으로 구분하지 않지만, 한국어나 힌디어 등 많은 언어는 이를 구분한다. 영어 단어 ''spin'' 의 무기음 와 ''pin'' 의 유기음 는 같은 음소를 발음하는 단순히 다른 방법(변이음, allophone)으로 간주된다. 하지만 중국어에서는 이 차이가 '웅크리다'와 '여덟'(á 위의 악센트는 모음이 높은 음조로 발음됨을 의미)이라는 단어의 의미를 구별한다.[61]

모든 구어에는 최소한 모음과 자음이라는 두 가지 범주의 음소가 있으며, 이들은 결합하여 음절을 형성한다.[47] 음절을 이루는 자음과 모음 외에도, 어떤 언어들은 강세, 높낮이 악센트, 모음 길이, 성조 등을 사용하여 의미를 전달한다. 이러한 요소들은 개별 음소를 넘어 음절이나 단어 전체에 걸쳐 나타나므로 초분절적(Suprasegmental) 요소라고 한다.[60]

언어마다 가진 음소의 수는 다양하다. 로토카스어는 11개, 피라하어는 10개의 음소만 가지고 있는 반면, 타아어와 같은 언어는 141개에 달하는 음소를 가질 수 있다.[61] 수어에서는 음소에 해당하는 것(이전에는 체렘(chereme)이라고 함)은 손의 모양, 방향, 위치, 움직임과 같은 몸짓의 기본 요소로 정의되며, 이는 구어의 조음 방법에 해당한다.[62][63][64]

문자 체계는 시각적 기호를 사용하여 언어를 나타낸다. 이 기호들은 구어의 소리와 일치할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 라틴 알파벳(그리고 그것을 기반으로 하거나 그것으로부터 파생된 것들)처럼 각 문자가 개별 소리(자음 또는 모음)를 나타내는 음소 문자가 있고, 이누크티투트 음절 문자와 같이 각 기호가 하나의 음절 전체를 나타내는 음절 문자도 있다. 각 기호가 하나의 단어 전체를 나타내는 표의 문자도 있는데, 이 경우 기호는 일반적으로 해당 단어의 소리와 직접적인 관련이 없다.[65]

언어학자들은 세계 언어의 소리를 정확하게 표기하기 위해 국제 음성 기호(IPA)를 개발했다. IPA는 인간 언어에서 의미 구별에 사용되는 것으로 알려진 모든 개별 소리를 나타내도록 설계되었다.[67]

4. 3. 문법

문법은 언어 내에서 의미를 가지는 가장 작은 단위인 형태소가 결합하여 발화(말이나 글)를 구성하는 방식에 대한 연구이다.[68] 형태소는 혼자 쓰일 수 있는 '자유 형태소'(주로 단어에 해당)와 다른 형태소에 붙어야만 쓰일 수 있는 '의존 형태소'(접사)로 나뉜다. 단어의 내부 구조 규칙을 연구하는 분야는 형태론이며, 구와 문장의 내부 구조 규칙을 연구하는 분야는 통사론이다.[68]

언어의 형식적인 연구는 기원전 5세기 인도의 문법학자 파니니가 산스크리트어의 형태론 규칙을 체계적으로 정리하면서 시작된 것으로 알려져 있다. 이는 고대 수메르에서 수메르어와 아카드어의 문법적 차이를 연구한 것보다 후대의 일이지만, 파니니의 연구는 후대에 큰 영향을 미쳤다. 이후 여러 고대 문자 문화권에서 문법 연구의 전통이 발전했다.[34] 17세기 프랑스 포르 로얄 문법학파는 모든 언어의 문법이 보편적인 사고의 기초를 반영한다는 주장을 펼쳤다. 18세기에는 영국의 윌리엄 존스가 비교 방법을 언어 연구에 도입하며 비교 언어학의 발전을 이끌었다.[35] 20세기 초 페르디낭 드 소쉬르는 언어를 상호 연결된 단위들의 체계로 파악하고, 통시적 분석과 공시적 분석을 구분하여 현대 언어학의 기초를 다졌다. 그는 또한 랑그(langue, 추상적 언어 체계)와 파롤(parole, 구체적 발화)의 구분과 같은 중요한 개념을 제시했다.[11][36]

1960년대에는 노엄 촘스키(Noam Chomsky)가 언어의 생성 이론을 제안했다. 이 이론은 인간에게 내재된 보편적인 구문 규칙, 즉 보편 문법이 모든 언어의 기초를 이룬다고 본다. 촘스키는 개별 언어 연구를 통해 이러한 보편 문법을 밝히는 것을 언어학의 주요 목표로 삼았다.[37]

이러한 형식주의적 접근과 달리, 기능적 언어 이론은 언어를 의사소통 도구로 보고 그 구조를 기능과의 관련 속에서 분석해야 한다고 주장한다. 기능주의는 언어가 수행하는 기능을 먼저 정의하고, 그 기능을 실현하는 언어 요소들을 탐구한다.[15] 한편, 인지 언어학은 언어 형태에 기반한 개념(보편적이거나 특정 언어에 고유한)을 통해 언어를 해석하며, 인간의 마음이 언어를 통해 의미를 구성하는 방식에 초점을 맞춘다.[39]

4. 3. 1. 문법 범주

문법은 여러 범주들의 체계와, 이 범주들이 결합하여 다양한 의미를 만드는 방법을 정하는 규칙들의 모음이라고 할 수 있다.[69] 언어마다 특정 의미를 문법 범주로 표현할지, 아니면 개별 어휘(단어)로 표현할지는 크게 다르다. 하지만 여러 언어에서 공통적으로 나타나는 보편적인 문법 범주들도 존재한다. 대표적인 보편적 범주로는 문장에서 참여자(주어, 목적어 등)와 술어(동사, 형용사 등)의 관계를 문법적으로 구분하여 표현하는 것, 술어를 통해 시간이나 공간 관계를 나타내는 것, 그리고 말하는 사람(화자), 듣는 사람(청자), 그리고 대화에서 언급되는 대상을 가리키고 구분하는 인칭 체계 등이 있다.[70]4. 3. 2. 품사

언어는 단어의 기능과 다른 단어들과의 관계에 따라 품사를 여러 종류로 분류한다. 모든 언어는 기본적으로 사물과 개념을 나타내는 단어 집단과 행위와 사건을 나타내는 단어 집단을 구분한다. 전자는 영어의 "dog"(개)나 "song"(노래)과 같은 단어들을 포함하며, 일반적으로 명사라고 부른다. 후자는 "think"(생각하다)나 "sing"(노래하다)과 같은 단어들을 포함하며, 동사라고 부른다. 또 다른 일반적인 범주는 형용사인데, "red"(빨간)나 "big"(큰)처럼 명사의 속성이나 특징을 묘사하는 단어들을 말한다.품사는 새로운 단어가 계속 추가될 수 있는 "개방형"일 수도 있고, 단어의 수가 고정되어 있는 비교적 "폐쇄형"일 수도 있다. 예를 들어, 영어에서 대명사의 종류는 폐쇄형이지만, 동사(예: "saddened")나 명사(예: "-like" 접미사를 사용, "noun-like"처럼)로부터 무한한 수의 형용사를 만들 수 있으므로 형용사의 종류는 개방형이다. 반면 한국어에서는 형용사의 수가 고정되어 폐쇄형에 가깝고, 새로운 대명사를 만드는 것이 가능하다.[71]

품사는 문법에서도 서로 다른 기능을 수행한다. 일반적으로 동사는 술어를 구성하는 데 사용되고, 명사는 술어의 논항으로 사용된다. 예를 들어, "Sally runs"(샐리가 달린다)와 같은 문장에서 "runs"는 술어인데, 이는 논항인 "Sally"에 대해 특정 상태를 서술하는 단어이기 때문이다. "curse"(저주하다)와 같은 일부 동사는 두 개의 논항을 취할 수 있다(예: "Sally cursed John", 샐리가 존을 저주했다). 하나의 논항만 취할 수 있는 술어를 자동사라고 하고, 두 개의 논항을 취할 수 있는 술어를 타동사라고 한다.[72]

이 외에도 다양한 품사들이 존재한다. 예를 들어, 두 문장을 연결하는 접속사("and"와 같이), 명사를 도입하는 관사, "wow!"와 같은 감탄사, 또는 어떤 사건의 소리를 모방하는 의성어("splash"와 같이) 등이 있다. 어떤 언어에는 사건이나 실체의 공간적 위치를 설명하는 위치 표현어가 있다. 많은 언어에는 특정 유형에 속하거나 특정 모양을 가진 가산 명사를 식별하는 분류사가 있다. 예를 들어 일본어에서 사람을 세는 일반적인 분류사는 人|닌일본어이며, 다음과 같이 사용된다.[73]

- 三人の学生|산닌 노 가쿠세이일본어 - "세 명의 학생" (직역: 셋-사람분류사 의 학생)

나무를 셀 때는 다른 분류사를 사용한다.

- 三本の木|산본 노 키일본어 - "세 그루의 나무" (직역: 셋-긴물체분류사 의 나무)

5. 언어 유형론

언어는 문법 유형에 따라 분류될 수 있다. 서로 다른 어족에 속하는 언어라도 공통적인 특징을 갖는 경우가 많으며, 이러한 공유된 특징들은 상호 연관되는 경향이 있다.[82]

언어를 분류하는 한 가지 기준은 기본 어순, 즉 일반적인 직설법 문장에서 동사와 그 구성 요소의 상대적 순서이다. 예를 들어, 영어의 기본 어순은 SVO(주어-동사-목적어)이다. "The snake(S) bit(V) the man(O)"(뱀이 남자를 물었다)와 같은 문장이 이에 해당한다. 반면, 오스트레일리아 원주민 언어인 가밀라라아이어에서는 d̪uyugu n̪ama d̪ayn yiːy|두유구 나마 다인 이ː이kld(뱀 남자 물었다)와 같이 SOV 순서를 사용한다.[83] 이 외에도 VSO형(서술어-주어-목적어) 등 다양한 어순 유형이 존재한다. 어순 유형은 유형론적 매개변수로서 관련성이 있는데, 기본 어순 유형은 명사와 형용사의 상대적 순서나 전치사 또는 후치사의 사용과 같은 다른 통사적 매개변수와 일치하는 경향이 있기 때문이다. 이러한 상관관계를 함축적 보편성이라고 한다.[84] 예를 들어, SOV 유형의 대부분의 언어는 전치사보다는 후치사를 사용하고, 명사 앞에 형용사를 두는 경향이 있다.[85]

또 다른 분류 기준은 문장에서 행위자와 행위 간의 관계를 어떻게 구조화하는가이다. 영어와 같은 주격-대격 언어에서는 자동사 문장의 주어("'''I''' run")와 타동사 문장의 주어("'''I''' love you")를 동일하게 취급한다. 반면, 능격 언어(가밀라라아이어 포함)에서는 자동사 문장의 주어를 타동사 문장의 목적어(환자)와 동일하게 취급하고, 타동사 문장의 주어(행위자)는 다르게 표시한다.[83] 즉, 의미적 역할이 문법적 관계에 매핑되는 방식이 언어마다 다른 것이다. 자동사 주어를 행위자와 묶는 대격 유형, 환자와 묶는 능격 유형 외에도 세 역할을 모두 다르게 취급하는 삼항 유형도 존재한다.[86] 활격 언어나 오스트로네시아형 결합과 같은 다른 유형도 있다.

형태론적 특징에 따라 언어를 분류하기도 한다. 단어의 형태 변화 없이 문법적 기능을 주로 어순이나 조사 등으로 나타내는 고립어, 어근에 접사가 차례로 붙어 문법적 기능을 나타내는 교착어, 단어 내부의 형태 변화(굴절)를 통해 문법적 기능을 나타내는 굴절어, 문장의 여러 요소가 하나의 단어처럼 합쳐지는 포합어 등이 있다.

이처럼 같은 유형론적 분류에 속하는 언어들이 보이는 공통된 특징은 우연히 독립적으로 발생했을 수도 있지만, 자연어의 구조를 지배하는 보편적인 법칙, 즉 "언어 보편성" 때문일 수도 있다. 또는 인간이 언어를 사용하며 마주치는 반복적인 의사소통 문제에 대해 언어들이 유사한 해결책으로 진화한 결과일 수도 있다.[87]

6. 언어와 사회

인간은 어떤 언어든지 배울 수 있는 능력을 가지고 태어나지만, 실제로 언어를 습득하기 위해서는 다른 사람들이 언어를 사용하는 환경에서 자라야 한다. 따라서 언어는 특정 화자 공동체에 의존하며, 아이들은 어른들과 또래로부터 언어를 배우고, 다시 다음 세대에게 전달한다. 언어는 공동체 구성원들이 의사소통하고 다양한 사회적 과제를 해결하는 데 사용되며, 이러한 목적에 맞게 언어 사용의 여러 측면이 발달해왔다.[87]

언어는 세대 간, 그리고 공동체 내에서 전달되는 과정에서 끊임없이 변화한다. 새로운 언어로 갈라지기도 하고(언어 분화), 서로 다른 언어가 접촉하면서 닮아가기도 한다(언어 접촉). 이 과정은 마치 생물의 진화 과정처럼, 변화를 동반하며 계통수를 형성하는 것과 유사하다.[88] 하지만 언어는 생물과 달리, 서로 다른 언어를 사용하는 사람들이 만나면 확산 과정을 통해 다른 언어의 요소를 쉽게 받아들인다는 특징이 있다. 또한 인간은 다중언어 사용 능력이 있어, 모국어 외에 새로운 언어를 배우기도 한다. 세계화로 언어 접촉이 늘면서, 더 크고 영향력 있는 언어를 사용하는 공동체에 참여하기 위해 자신의 모어를 버리고 다른 언어로 바꾸는 사람들이 늘어나면서 많은 소수 언어가 멸종 위기에 처해 있다.[128]

페르디낭 드 소쉬르는 언어 연구에서 공동체가 공유하는 추상적인 언어 체계를 '랑그'로, 개인이 실제로 사용하는 언어 활동을 '파롤'로 구분하여 언어의 사회적 측면을 강조했다.[138] 언어에서 소리(음운)와 의미(의미), 또는 글자(문자)와 소리·형태소·단어 사이의 연결 방식은 사회적으로 만들어진 약속, 즉 관습이다.[138]

단어나 기호의 의미는 사용되는 사회적 맥락에 따라 달라지는 경우가 많다. 예를 들어, "나"(화자), "지금"(발화 시점), "여기"(발화 장소)와 같은 단어는 발화되는 상황과의 관계 속에서 특정 대상을 가리키는데, 이를 지시(deixis)라고 한다.[89] 또한 언어 표현은 단순히 정보를 전달하는 것 외에도 특정 행위를 수행하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어 이름을 짓거나 결혼을 선언하는 행위는 언어를 통해 이루어지며 실질적인 효과를 가지는데, 이를 화행(speech act)이라고 한다.[90] 때로는 언어 표현의 문자적 의미와 실제 의도가 다른 경우도 있다. 식탁에서 "소금 좀 건네주시겠어요?"라고 묻는 것은 질문이 아니라 요청인데, 이러한 맥락 속 함축된 의미를 대화 함의라고 한다. 특정 상황에 맞는 적절한 언어 사용 방식과 발화의 맥락적 의미를 이해하는 사회적 규칙을 배우는 것은 언어의 의사소통 능력을 습득하는 데 중요한 부분이다.[91]

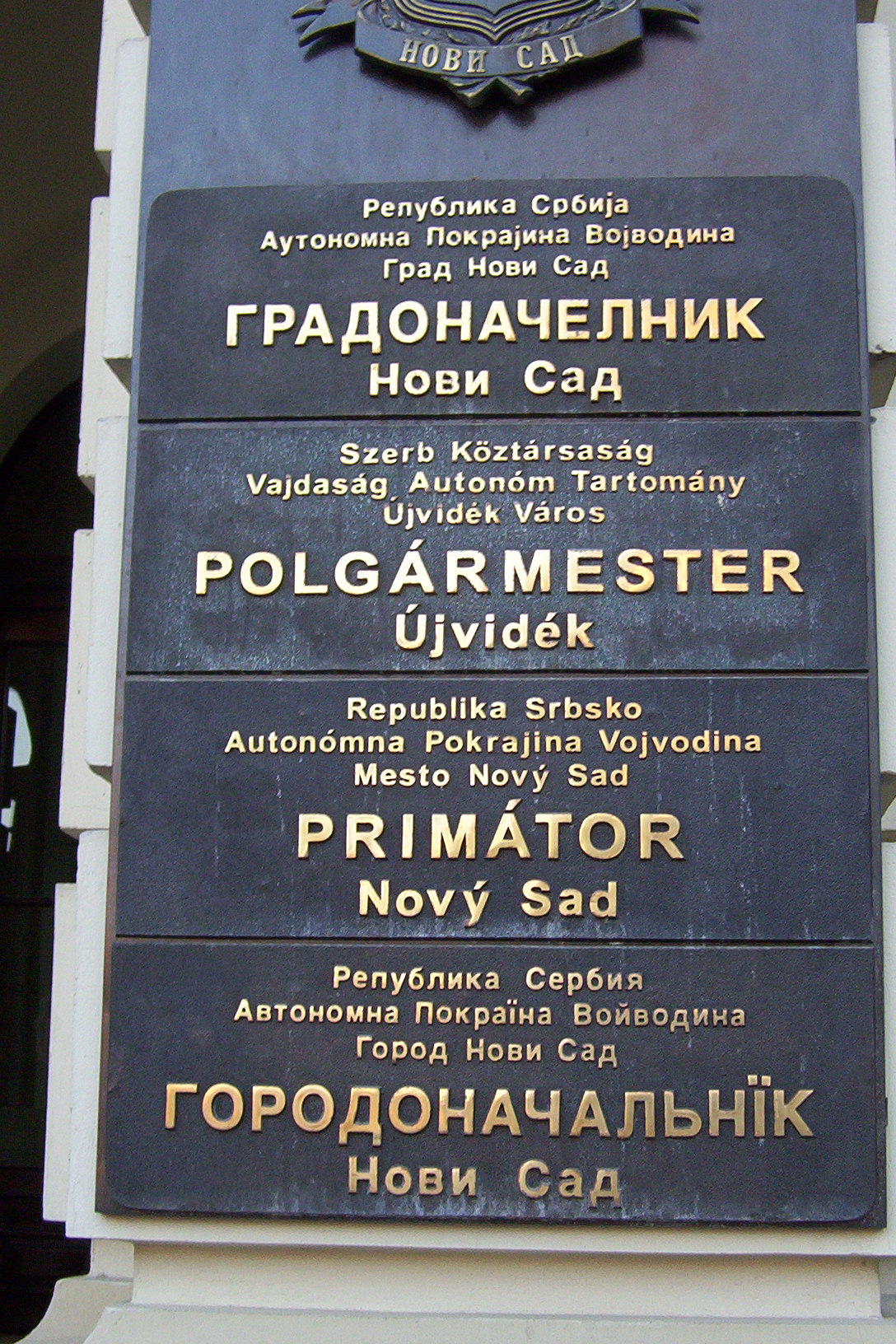

언어는 국가를 형성하는 중요한 요소이기도 하다. 때로는 서로 다른 언어 간의 갈등이 심화되어 언어 분쟁이라 불릴 정도로 격화되고, 독립 문제로까지 발전하기도 한다. 예를 들어 캐나다의 영어와 프랑스어, 벨기에의 네덜란드어와 프랑스어 사용 지역 간의 갈등이 있으며, 과거 동파키스탄은 서파키스탄의 언어인 우르두어 강요에 반발하여 벵골어의 동등한 지위를 요구하다 결국 방글라데시로 독립했다.[158] 이러한 갈등을 완화하기 위해 언어권별로 자치권을 부여하거나 여러 언어를 공용어로 지정하는 정책이 시행된다. 벨기에는 플랑드르 공동체, 프랑스어 공동체, 독일어 공동체의 3개 언어 공동체가 공존하는 연방 국가이며,[159] 스위스는 독일어, 프랑스어, 이탈리아어를 공용어로, 로만슈어를 국어로 지정했다.[160][161][162] 인도는 1956년 이후 언어에 따라 주 경계를 재편하는 '언어 주' 정책을 시행하고 있다.[163]

한 국가 내에서 언어는 보통 공용어-공통어-민족어(부족어, 방언)의 다층 구조를 이룬다. 물론 모든 층위가 동일한 언어일 수도 있다. 일본의 경우, 지역 방언 외에 전국적으로 통용되는 표준 일본어가 공통어이자 공용어 역할을 하므로 공용어-방언의 2층 구조이다. 반면, 아프리카의 여러 국가에서는 이러한 3층 구조가 뚜렷하게 나타난다. 정부 공용어로는 구 종주국의 언어가 사용되지만, 국민 대다수는 이를 사용하지 못한다. 대신 지역별 공통어가 널리 쓰이며, 때로는 수도 지역의 공통어가 전국적으로 통용되기도 한다. 하지만 문법 정비 미비, 타 언어 집단의 반발, 공용어 사용 능력이 엘리트층의 권력 기반이 되는 등의 이유로 공통어가 공용어로 격상되지 못하는 경우가 많다. 그 아래에는 각 민족의 고유한 언어가 존재한다.[164]

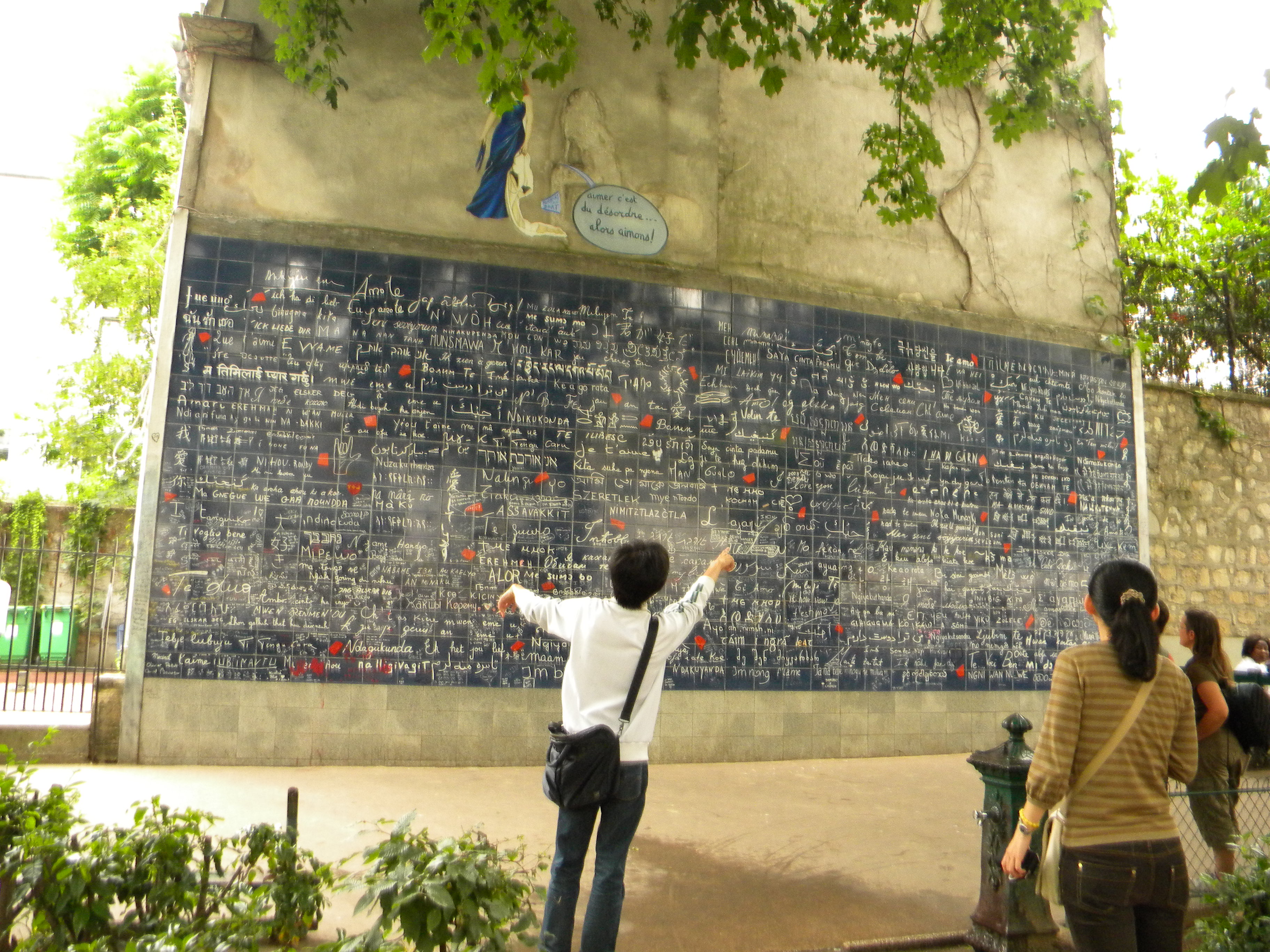

6. 1. 언어와 문화

특정 공동체의 특정한 화법 규범으로 이해되는 언어는 그 언어를 사용하는 공동체의 더 큰 문화의 일부이기도 하다.[98] 언어는 발음, 어휘, 문법뿐만 아니라 서로 다른 "화법 문화"를 가지고 있다는 점에서 차이가 난다. 인간은 언어를 사용하여 특정 문화 집단과의 정체성을 나타내고 다른 집단과의 차이를 보여준다.[98]

한 언어의 화자들 사이에서도 언어를 사용하는 여러 가지 다른 방식, 즉 변이체가 존재하며, 각각은 더 큰 문화 내에서 특정 하위 집단과의 소속을 나타내는 데 사용된다.[98] 이러한 변이체에는 지리적으로나 사회문화적으로 정의된 방언뿐만 아니라 특정 집단이 사용하는 전문어(jargon)나 상황에 따른 화풍 전환(style-shifting)도 포함된다.[99] 사회언어학, 민족언어학, 언어인류학 등은 이러한 화법이 화용권역 간에 어떻게 다양한지를 연구하는 분야이다.[98][99]

언어 사용 규범은 특정 집단 구성원들이 공유하며, 이러한 의사소통 방식은 집단 정체성을 보여주고 구성하는 방법이 된다.[100] 언어적 차이, 예를 들어 특정 억양으로 말하는 것은 소수 민족, 사회 계급, 출신 지역 또는 제2언어 사용자임을 나타내며 사회 집단 간의 경계를 표시하는 중요한 수단이 될 수 있다.[100] 이러한 차이는 언어 시스템 자체의 일부는 아니지만, 사람들이 언어를 집단을 구성하는 사회적 도구로 사용하는 방식에서 중요한 역할을 한다.[100]

나아가 많은 언어에는 화자의 사회적 위치를 다른 사람과의 관계 속에서 나타내는 문법적 관습, 즉 화용적 요소가 존재한다.[101] 예를 들어, 많은 언어에서 남성과 여성이 말하는 방식, 연령대, 사회 계급에 따라 문체나 문법적 차이가 나타나며, 일부 언어에서는 듣는 사람이 누구인지에 따라 다른 단어를 사용하기도 한다.[101] 호주 원주민 언어인 디르발어에서는 기혼 남성이 장모 앞에서 말할 때 일상 용품을 가리키는 특별한 어휘를 사용해야 하는 규칙이 있다.[101]

일부 문화권에는 언어적 수단을 통해 사회적 거리를 나타내는 정교한 "사회적 지시어" 시스템이 존재한다.[102] 영어에서는 주로 상대방을 부르는 방식(이름, 성, 또는 "Mr.", "Dr."와 같은 칭호)으로 사회적 지시가 나타나지만, 다른 언어에서는 이러한 시스템이 훨씬 복잡하여 언어의 문법과 어휘 전반에 걸쳐 나타나기도 한다.[102] 예를 들어, 태국어, 버마어, 자바어와 같은 동아시아 언어에서는 화자가 자신보다 사회적으로 높거나 낮은 계급의 사람에게 말하는지에 따라 다른 단어를 사용한다. 이 시스템에서 동물과 어린이는 가장 낮은 계급으로, 신과 왕족은 가장 높은 계급으로 간주된다.[102]

언어에는 특정 공동체의 문화적 특징이 녹아 있으며, 공동체에서 사용되는 언어를 습득하는 과정은 그 공동체 안에서의 사회적 학습과 인격 형성에 영향을 미친다.[138] 페르디낭 드 소쉬르는 공동체가 사용하는 추상적인 언어 체계를 '랑그(langue)'로, 개인이 실제로 사용하는 언어 활동을 '파롤(parole)'로 구분하여 언어의 사회적 측면을 강조했다.[138] 언어에서 소리(음운)와 의미(의미), 또는 글자(문자)와 소리·형태소·단어 사이의 연결 방식은 사회적으로 형성된 약속, 즉 관습이다.[138]

프랑스의 철학자 자크 데리다는 언어학에서 소리를 중심으로 생각하고 문자를 부차적인 것으로 여기는 경향(음성 중심주의)을 비판하며 문자 텍스트의 중요성을 강조했다.

6. 2. 언어 습득

모든 건강하고 정상적으로 발달하는 인간은 언어를 사용하는 법을 배운다. 아이들은 주변에서 사용되는 언어, 즉 유년기에 충분히 접하게 되는 모든 언어를 습득한다. 이 발달 과정은 수화 또는 구어를 습득하는 아이들에게 본질적으로 동일하다.[92] 이러한 학습 과정은 제1언어 습득이라고 불리는데, 다른 많은 종류의 학습과 달리 직접적인 교육이나 특별한 연구를 필요로 하지 않기 때문이다. 자연주의자 찰스 다윈은 그의 저서 ''인간의 유래''에서 이 과정을 "기술을 습득하려는 본능적인 경향"이라고 불렀다.[10]

제1언어 습득은 상당히 규칙적인 순서로 진행되지만, 정상적으로 발달하는 유아들 사이에서 특정 단계의 시기에는 상당한 차이가 있다. 2013년에 발표된 연구에 따르면 태아도 어느 정도 언어 습득 능력이 있다고 한다.[93][94] 신생아는 태어날 때부터 다른 소리보다 인간의 말에 더 잘 반응한다. 생후 한 달경에는 아기들이 서로 다른 음성 소리를 구별할 수 있는 것으로 보인다. 생후 6개월경에는 아이가 옹알이를 시작하여 주변에서 사용되는 언어의 음성이나 수화 형태를 생성하기 시작한다. 단어는 12~18개월경에 나타나며, 18개월 된 아이의 평균 어휘는 약 50개의 단어이다. 아이의 첫 번째 발화는 단어구(말 그대로 "완전한 문장")이며, 단 하나의 단어만 사용하여 어떤 생각을 전달하는 발화이다. 아이가 단어를 생성하기 시작한 지 몇 달 후에는 두 단어로 된 발화를 하게 되고, 몇 달 더 지나면 전보식 언어 즉, 성인 언어보다 문법적으로 복잡하지 않지만 규칙적인 구문 구조를 보이는 짧은 문장을 생성하기 시작한다. 대략 3세에서 5세까지 아이의 말하거나 수화하는 능력은 성인 언어와 비슷해질 정도로 향상된다.[95][96]

제2언어 및 추가 언어 습득은 어느 연령에서든 일상생활이나 강의를 통해 이루어질 수 있다. 제2언어를 배우는 아이들은 성인보다 원어민 수준의 유창성을 달성할 가능성이 높지만, 일반적으로 제2언어를 사용하는 사람이 원어민과 완전히 구별할 수 없을 정도로 유창해지는 것은 매우 드물다. 제1언어 습득과 추가 언어 습득의 중요한 차이점은 추가 언어 습득 과정이 학습자가 이미 알고 있는 언어의 영향을 받는다는 것이다.[97]

7. 언어와 문자

인간의 언어는 주로 구어(말)나 수어(손짓)와 같은 기본 양식으로 표현되지만[52], 이를 다른 매체로 전달하는 이차적 양식도 존재한다. 대표적인 이차적 양식이 바로 문자이며, 이 외에도 점자, 수화를 손으로 표현하는 수동 코딩 언어, 휘파람 언어, 토킹 드럼 등이 있다. 문자를 다시 다른 매체로 전달하는 삼차적 양식으로는 세마포어, 모스 부호, 철자 알파벳 등이 있다.

문자 체계는 언어를 시각적인 형태로 기록하고 표현하기 위해 발명된 방법이다. 문자 사용은 인간이 정보를 몸 바깥에 저장하고 필요할 때 다시 찾아볼 수 있게 해주며, 먼 거리나 오랜 시간이 지난 후에도 소통할 수 있게 함으로써 언어의 활용도를 크게 높였다. 많은 언어는 글쓰기와 말하기에서 서로 다른 표현 방식이나 문체를 사용하는 경향이 있으며, 어떤 문화권에서는 글을 쓸 때 일상적인 구어와는 전혀 다른 언어를 사용하기도 한다. 또한 글쓰기 능력, 즉 문해력을 배우는 과정이 인간의 인지 발달에 영향을 미친다는 연구 결과도 있는데, 이는 문해력 습득이 보통 체계적인 정규 교육을 통해 이루어지기 때문일 수 있다.[103]

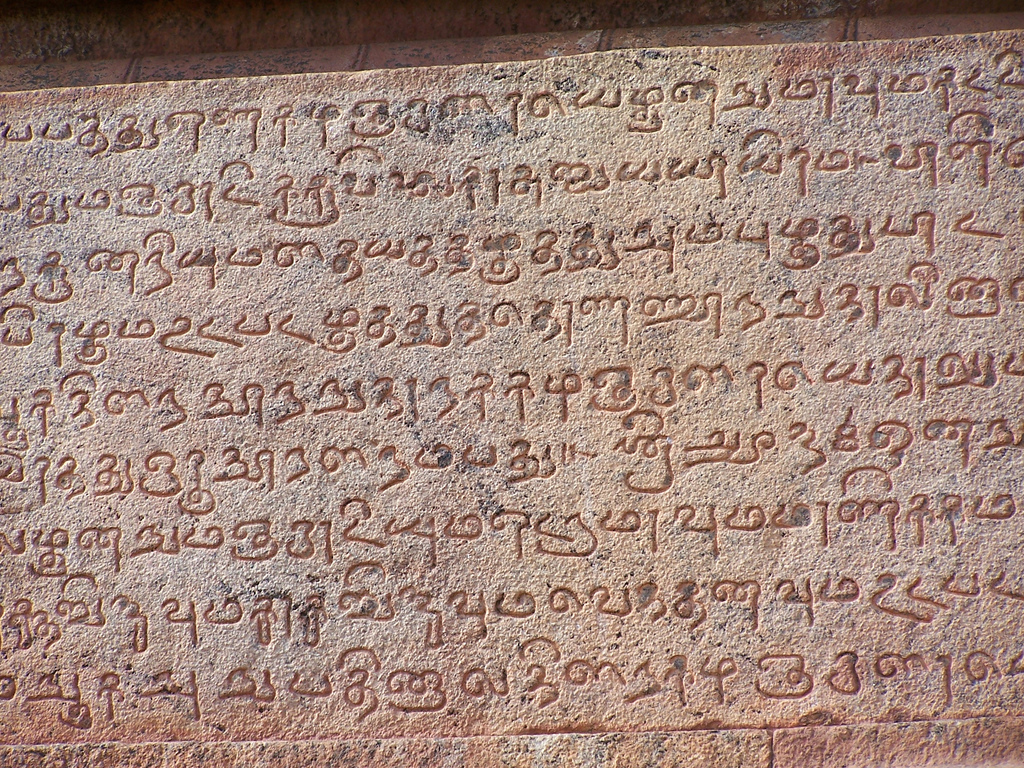

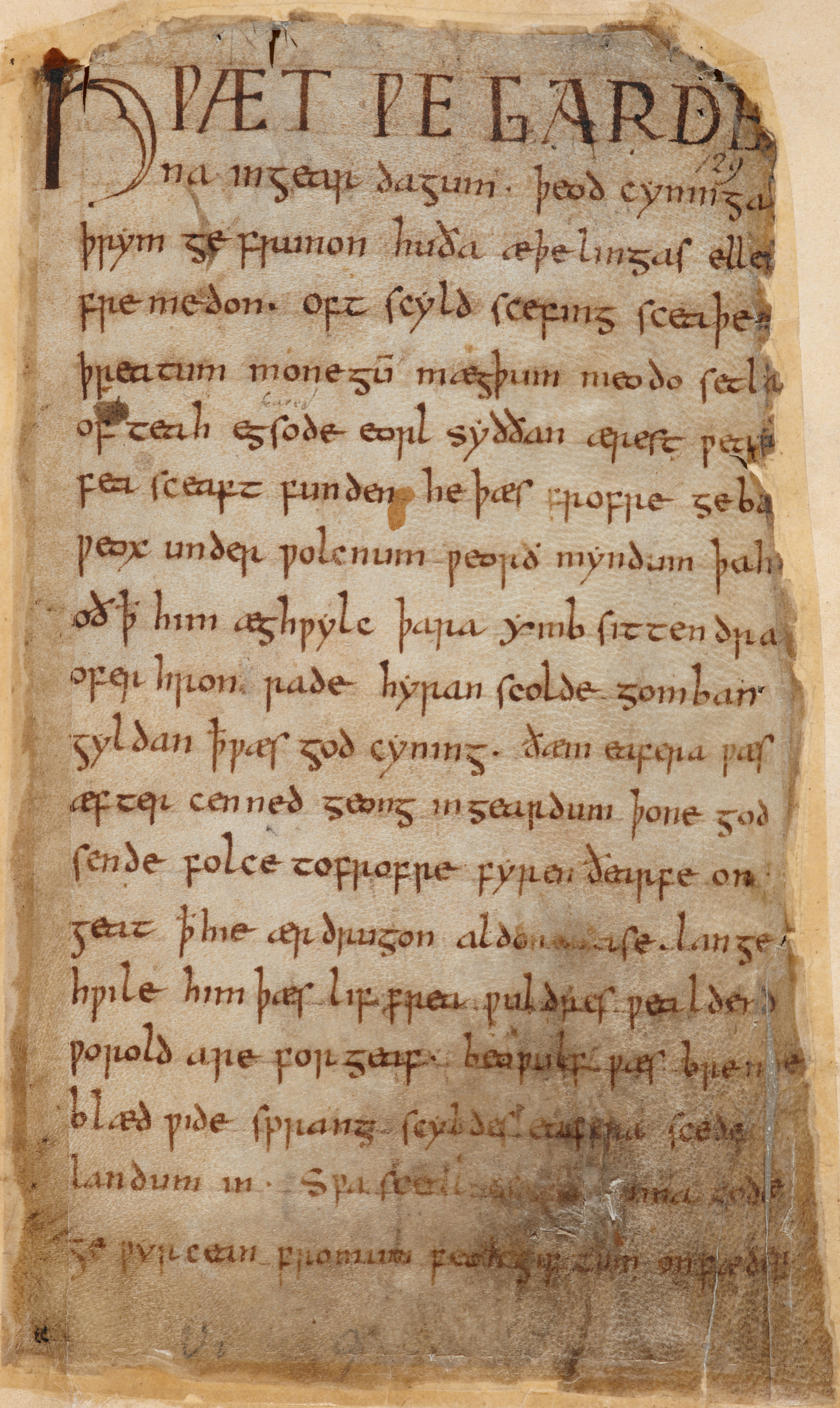

최초의 문자 체계는 기원전 4천년 후반, 청동기 시대가 시작될 무렵 발명되었다. 수메르의 고대 쐐기 문자와 이집트 상형 문자가 가장 오래된 문자 체계로 여겨지는데, 두 문자 모두 기원전 3400년에서 3200년 사이에 초기 형태의 기호 체계에서 발전하여 기원전 2600년경에는 완전한 문장으로 기록되기 시작했다. 수메르 문자는 독자적으로 발명되었다는 것이 일반적인 견해이지만, 이집트 문자가 수메르 문자의 영향을 받았는지(문화 확산), 아니면 완전히 독립적으로 발전했는지에 대해서는 학자들 사이에 논쟁이 있다. 기원전 1200년경에 발전한 한자 역시 메소포타미아나 이집트 문자의 영향을 받았는지, 독자적으로 발생했는지에 대해 비슷한 논쟁이 존재한다. 콜럼버스 이전 시대의 중앙아메리카 문자 체계(올멕 문자, 마야 문자 등)는 다른 문자 체계와 상관없이 독립적으로 만들어진 것으로 여겨진다.[66]

8. 언어 변화

화자들이 새로운 말하기 방식을 채택하거나 발명하고 이를 다른 언어 공동체 구성원에게 전달함에 따라 모든 언어는 변화한다. 언어 변화는 음운론적 수준부터 어휘, 형태론, 구문론, 담화 수준까지 모든 수준에서 일어난다. 언어 변화는 종종 변화를 "쇠퇴" 또는 언어 사용 규범의 저하의 징후로 여기는 언어 화자들에 의해 부정적으로 평가되기도 하지만,[104] 자연스럽고 불가피한 현상이다.

변화는 특정 소리나 전체 음운 체계에 영향을 미칠 수 있다. 음운 변화는 하나의 음성 또는 음성적 특징이 다른 것으로 대체되거나, 영향을 받은 음성이 완전히 손실되거나, 심지어 이전에 없던 새로운 음성이 도입되는 것을 포함할 수 있다. 음운 변화는 특정 다른 소리 근처에서만 소리가 변하는 경우와 같이 ''조건부''일 수 있다. 음운 변화는 일반적으로 ''규칙적''이라고 가정되는데, 이는 비음운론적 요인에 관계없이 구조적 조건이 충족될 때마다 기계적으로 적용될 것으로 예상된다는 것을 의미한다. 반면에, 음운 변화는 때때로 특정 단어 하나 또는 몇몇 단어에만 영향을 미치는 ''산발적''일 수 있으며, 어떠한 규칙성도 보이지 않는다. 때로는 간단한 변화가 전체 음운 체계에 영향을 미치는 연쇄 이동을 일으킨다. 이는 게르만어족에서 그림의 법칙으로 알려진 음운 변화가 체계의 모든 파열음에 영향을 미치면서 발생했다. 원래 인도유럽조어 자음 *bʰ는 게르만어에서 /b/가 되었고, 이전의 *b는 /p/로, 이전의 *p는 /f/로 변했다. 이 과정은 모든 파열음에 적용되었으며, 라틴어와 같은 이탈리아어군 언어가 '''p'''ater 및 '''p'''isces와 같은 단어에 ''p''를 가지고 있는 반면, 영어와 같은 게르만어는 '''f'''ather 및 '''f'''ish를 가지고 있는 이유를 설명한다.[105]

또 다른 예로 영어의 대모음 이동이 있는데, 이는 영어 모음의 철자가 현재 발음과 잘 일치하지 않는 이유이다. 이는 모음 이동이 이미 확립된 철자법을 발음과 동기화되지 않게 만들었기 때문이다. 음운 변화의 또 다른 원인은 발음이 점차 불분명해지고 단어가 짧아지면서 음절이나 소리가 생략되어 단어가 침식되는 것이다. 이러한 종류의 변화로 라틴어 ''mea domina''가 결국 프랑스어 ''madame''과 미국 영어 ''ma'am''이 되었다.[106]

언어 변화는 관용구와 같은 담화 패턴이나 특정 구문이 문법화됨에 따라 언어의 문법에서도 발생한다. 이는 단어나 형태소가 침식되고 문법 체계가 손실된 요소를 보상하기 위해 무의식적으로 재배열될 때 자주 발생한다. 예를 들어, 일부 카리브해 스페인어 변종에서는 마지막 /s/가 침식되었다. 표준 스페인어는 동사에서 2인칭 주어 "너"를 표시하는 형태소에서 마지막 /s/를 사용하므로, 카리브해 변종은 이제 대명사 ''tú''를 사용하여 2인칭을 표현해야 한다. 즉, "이름이 무엇입니까?"라는 문장은 표준 스페인어에서는 ''¿como te llamas?''이지만, 카리브해 스페인어에서는 ''¿como tú te llama?''이다. 간단한 음운 변화가 형태론과 구문론 모두에 영향을 미쳤다.[107] 문법 변화의 또 다른 일반적인 원인은 관용구가 새로운 문법 형태로 점진적으로 굳어지는 것인데, 예를 들어 영어의 "going to" 구문이 움직임의 측면을 잃고 일부 영어 변종에서는 거의 완전한 미래 시제가 된 방식(예: ''I'm gonna'')이다.

언어 변화는 특정 소리가 청각적으로 구별하기 어렵거나 생성하기 어려운 것에 의해 동기가 부여되는 발음의 변화 또는 일부 드문 유형의 구문이 더 일반적인 유형으로 이동하게 만드는 변화 패턴과 같은 "언어 내부" 요인에 의해 동기가 부여될 수 있다.[108] 언어 변화의 다른 원인은 사회적인 것인데, 특정 발음이 사회 계층과 같은 특정 그룹의 구성원 자격을 상징하거나 이데올로기와 관련이 있을 때 그러한 그룹이나 사상과 동일시하고자 하는 사람들에 의해 채택되기 때문이다. 이러한 방식으로 정체성과 정치 문제는 언어 구조에 심대한 영향을 미칠 수 있다.[109]

언어 변화의 한 원인은 언어 간의 접촉과 그로 인한 언어적 특징의 확산이다. 언어 접촉은 두 개 이상의 언어 또는 변이체 화자들이 정기적으로 상호 작용할 때 발생한다.[110] 다국어 사용은 인류 역사 전반에 걸쳐 일반적이었을 가능성이 높으며, 현대 세계의 대부분의 사람들은 다국어 사용자이다. 민족 국가 개념이 등장하기 전에는 단일 언어 사용은 주로 작은 섬에 거주하는 인구를 특징으로 했다. 그러나 하나의 민족, 하나의 국가, 하나의 언어를 가장 바람직한 정치적 배치로 만든 이데올로기와 함께 단일 언어 사용이 전 세계로 확산되기 시작했다. 세계에는 약 6,000개의 언어에 해당하는 250개의 국가만 존재하며, 이는 대부분의 국가가 다국어 국가이고 따라서 대부분의 언어가 다른 언어와 밀접하게 접촉하여 존재한다는 것을 의미한다.[111]

서로 다른 언어를 사용하는 화자들이 긴밀하게 상호 작용할 때, 그들의 언어가 서로 영향을 미치는 것은 일반적이다. 장기간에 걸친 지속적인 언어 접촉을 통해 언어적 특징이 언어들 사이에 확산되고, 서로 다른 어족에 속하는 언어는 더 유사해지도록 수렴될 수 있다. 많은 언어가 밀접하게 접촉하는 지역에서는 이로 인해 관련 없는 언어가 여러 언어적 특징을 공유하는 언어 지역이 형성될 수 있다. 이러한 언어 지역 중에는 발칸 언어 지역, 중앙아메리카 언어 지역, 에티오피아 언어 지역 등이 있다. 또한 남아시아, 유럽, 동남아시아와 같은 더 큰 지역은 특정 지역적 특징의 광범위한 확산으로 인해 때때로 언어 지역으로 간주되어 왔다.[112][113]

언어 접촉은 언어 수렴, 차용, 재어휘화(다른 언어의 어휘로 많은 원주민 어휘를 대체하는 것)를 포함한 다양한 다른 언어 현상으로 이어질 수 있다. 극심하고 지속적인 언어 접촉의 상황에서는 단일 어족에 속한다고 간주할 수 없는 새로운 혼합어의 형성으로 이어질 수 있다. 피진이라고 하는 한 유형의 혼합어는 두 가지 다른 언어를 사용하는 성인 화자들이 정기적으로 상호 작용하지만, 어느 그룹도 다른 그룹의 언어를 유창하게 말하는 것을 배우지 않는 상황에서 발생한다. 이러한 경우, 그들은 종종 두 언어의 특징을 가지고 문법적 및 음운적 구조가 단순화된 의사소통 형태를 구성한다. 이 언어는 두 언어 모두에 존재하는 문법적 및 음운적 범주를 대부분 포함하게 된다. 피진 언어는 원어민 화자가 없고, 다른 언어를 모국어로 사용하는 사람들만이 사용한다는 점으로 정의된다. 그러나 피진 언어가 언어 공동체의 주요 언어가 되면, 결국 어린이들은 피진 언어를 모국어로 배우면서 자랄 것이다. 어린이 학습자 세대가 성장함에 따라 피진은 종종 그 구조가 변하고 더 복잡해지는 것을 볼 수 있다. 이러한 유형의 언어는 일반적으로 크리올어라고 불린다. 이러한 혼합어의 예로는 파푸아뉴기니의 공식 언어인 토크 피신이 있는데, 이는 원래 영어와 오스트로네시아어족을 기반으로 한 피진으로 발생했다. 다른 예로는 아이티에서 사용되는 프랑스어 기반 크리올어인 크레욜 아이시엔과 캐나다의 혼합어로, 아메리카 원주민 언어인 크리어와 프랑스어를 기반으로 하는 미시프가 있다.[114]

개별 언어는 민족의 멸망이나 다른 언어에 의한 흡수로 인해 사용되지 않게 될 수 있다. 이러한 언어는 사어라고 불리며, 사어가 다시 모어로 사용된 것은 역사상 단 한 가지 예, 히브리어의 예밖에 없다. 하지만 히브리어는 자연적으로 부활한 것도 아니고 완전히 소멸했던 것도 아니며, 문어로서 존속해 온 언어를 팔레스타인에 이주한 유대인들이 20세기에 들어와 일상어로 인공적으로 부활시켜[142], 이스라엘 건국과 함께 공용어로 지정하여 완전히 재생시킨 것이다. 이 외에도 고전 아랍어, 라틴어, 고대 그리스어처럼 일상어로서는 소멸했지만 문어로서는 존속하는 언어도 있다. 이 외에도 일상에서는 더 이상 사용되지 않고, 경전이나 종교 행위에만 사용되는 의례어도 존재한다.

최근에는 화자 수가 매우 적은 언어가 다른 언어에 흡수되어 소멸하고 새롭게 사어가 되는 것이 문제시되어, 소멸 위기에 있는 언어를 위기 언어라고 부르게 되었다. 이는 세계화가 진행되고, 교통망의 정비와 유통의 신속화, 라디오·텔레비전과 같은 매스미디어의 발달로 인해 그동안 고립을 유지해 온 작은 언어들이 그 공동체를 유지할 수 없게 되기 때문이라고 생각된다.[143] 더 큰 관점에서는 영어의 국제어로서의 세력 신장으로 인한 다른 주요 언어의 세력 축소, 소위 영어 제국주의도 여기에 포함된다고 할 수 있지만, 적어도 21세기 초반에는 영어를 모어로 하는 민족이 다수파를 차지하는 국가를 제외하고는 영어의 세계화가 언어의 위기에 직결되어 있지는 않다.

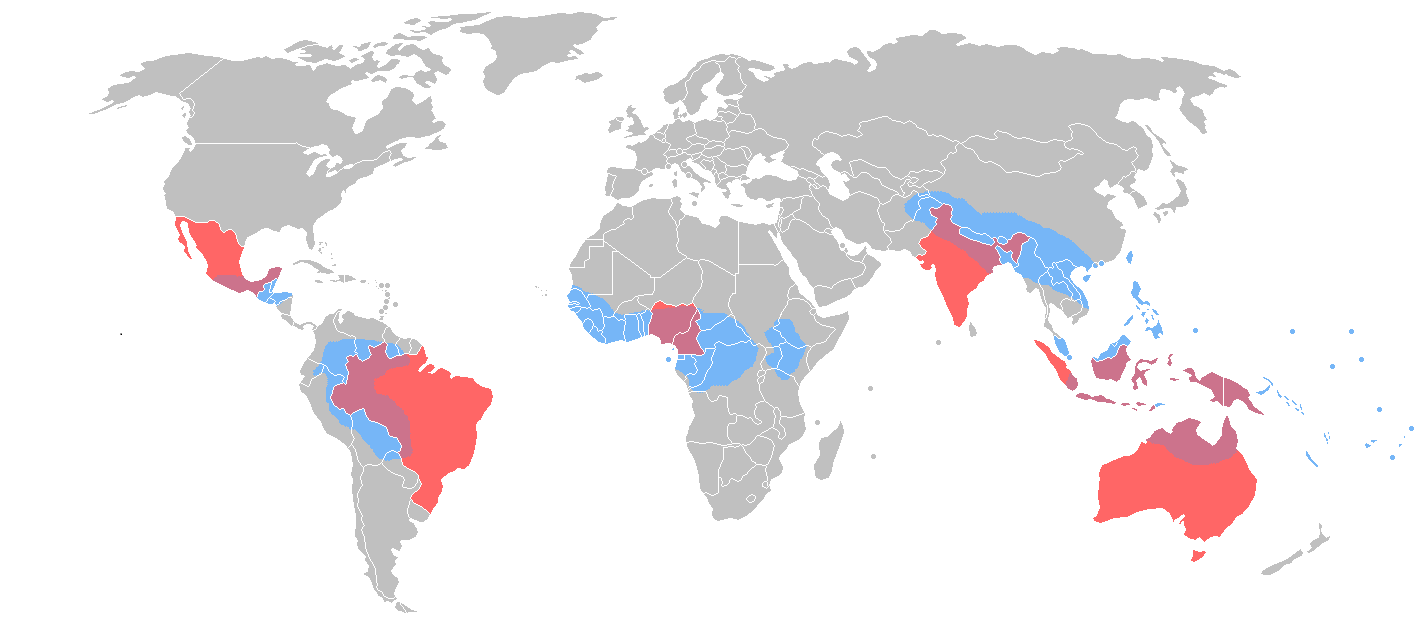

언어 소멸은 이웃한 더 큰 언어 집단과의 교류가 불가결해지고, 그 언어권에 소언어 집단이 흡수됨으로써 일어난다.[143] 이러한 움직임은 인적 교류와 문화적 교류가 활발한 선진국 내에서 더욱 두드러지며, 북아메리카나 오스트레일리아에서 언어 소멸이 급속히 진행되고, 경제 성장과 언어 소멸 사이에는 유의미한 상관관계가 있다는 연구도 있다.[144] 다른 지역에서도 언어 소멸이 진행되고 있으며, 2010년에는 인도령 안다만 제도에서 언어 하나가 소멸했고,[145] 다른 지역에서도 소멸 위기에 있는 언어가 있다는 경고가 발표되었다.[146]

9. 세계의 언어

자연어 중 세계적으로 많은 인구가 사용하는 언어는 다음과 같다. 아래 표는 모국어를 기준으로 사용하는 인구가 많은 순으로 나열한 것이며, 분류는 『에스노로그 제21판』(2021년 기준 추계)을 따른다. 중국어는 13개 방언, 아랍어는 20개 방언, 펀자브어는 4개 방언의 합계이다.

위 표에서 보듯이, 모어 화자 수가 가장 많은 언어는 중국어이지만, 공용어로 사용하는 국가는 중화인민공화국, 중화민국, 싱가포르 세 국가에 불과하여 세계적으로 널리 사용되는 언어는 아니다. 화자 수 2위 언어인 스페인어는 유럽의 스페인에서 유래했지만, 17세기 스페인의 신대륙 식민지화를 통해 라틴아메리카에 광대한 언어권을 확보했다. 2021년 기준 스페인어를 공용어로 하는 국가는 21개국에 달한다.

영어는 모어 화자 수로는 4위이지만, 공용어로는 55개국에서 사용되어 가장 많은 국가에서 쓰인다. 특히 미국과 영국의 영향력으로 인해 세계적으로 중요하게 여겨지며, 연구나 비즈니스 등 다양한 분야에서 공용어처럼 사용되는 경향이 강해지고 있다. 프랑스어는 화자 수는 상대적으로 적지만, 아프리카의 구 프랑스 식민지를 중심으로 29개국에서 공용어로 사용된다. 아랍어는 코란의 언어로서 이슬람권 전역에서 사용되며, 특히 북아프리카와 중동 지역을 중심으로 23개국에서 공용어로 지정되어 하나의 문화권을 형성하고 있다.

유엔의 공용어는 영어, 프랑스어, 러시아어, 중국어, 스페인어, 아랍어의 6개 언어이다. 이는 안전보장이사회 상임이사국의 언어에 광대한 공통 언어권을 가진 스페인어와 아랍어를 추가한 것이다.[157]

언어 변화의 한 원인은 언어 간의 접촉과 그로 인한 언어적 특징의 확산이다. 언어 접촉은 두 개 이상의 언어 또는 변이체 화자들이 정기적으로 상호 작용할 때 발생한다.[110] 다국어 사용은 인류 역사 전반에 걸쳐 일반적이었을 가능성이 높으며, 현대 세계의 대부분의 사람들은 다국어 사용자이다. 세계에는 약 6,000개에서 7,000개의 언어가 존재하지만 국가는 약 250개에 불과하므로, 대부분의 국가는 다국어 국가이며 언어들은 서로 밀접하게 접촉하며 존재한다.[111][116]

서로 다른 언어를 사용하는 화자들이 긴밀하게 상호 작용하면, 언어들이 서로 영향을 미치는 것이 일반적이다. 장기간에 걸친 언어 접촉은 언어적 특징의 확산을 유발하고, 서로 다른 어족에 속하는 언어들이 유사해지는 언어 수렴 현상을 일으킬 수 있다. 이러한 현상이 심화되면 관련 없는 언어들이 여러 언어적 특징을 공유하는 언어 지역이 형성되기도 한다.[112][113] 언어 접촉은 또한 차용, 재어휘화, 그리고 극단적인 경우 피진이나 크리올어와 같은 새로운 혼합어의 형성으로 이어질 수 있다.[114]

''이쓰놀로그''에 따르면, 389개 언어(전체 언어의 약 6%)가 백만 명 이상의 화자를 보유하고 있으며, 이 언어들은 세계 인구의 94%를 차지한다. 반면 나머지 94%의 언어는 세계 인구의 6%만이 사용하고 있다.[117] 이는 소수의 언어가 대다수 인구에 의해 사용되는 반면, 절대다수의 언어는 소규모 공동체에서 사용되고 있음을 의미한다.

언어와 방언 사이에는 명확한 구분이 어렵다. 언어학자 맥스 바인라이히는 "언어란 군대와 해군을 가진 방언이다"라는 유명한 말을 남겼지만,[118] 실제로는 정치적, 사회문화적 요인이 언어와 방언의 구분에 큰 영향을 미친다. 예를 들어, 객가어, 광둥어, 표준중국어는 상호 이해가 어려움에도 불구하고 종종 중국어의 "방언"으로 분류되는 반면, 세르보크로아티아어는 정치적 이유로 크로아티아어와 세르비아어라는 별개의 언어로 취급되기도 한다.[119] 즉, 언어와 방언의 구분은 언어적 차이뿐만 아니라 정치적 고려, 문자 체계의 차이, 문화적 정체성 등 복합적인 요인에 의해 결정된다.[120]

9. 1. 어족

자연어는 공통 조상을 가진 언어들의 집합인 어족으로 분류할 수 있다. 언어학자들은 수백 개의 어족을 인식하고 있으며, 더 많은 증거가 확보되고 심층적인 연구가 이루어짐에 따라 일부 어족은 더 큰 단위로 통합될 수도 있다.

다른 언어와의 친족 관계가 밝혀지지 않은 언어는 고립어라고 한다. 현재 세계에는 수십 개의 고립어가 존재하는데, 유럽의 바스크어, 뉴멕시코주의 주니어, 멕시코의 푸레페차어, 일본의 아이누어, 파키스탄의 부르샤스키어 등이 대표적이다.[121] 한국어는 현재 고립어로 분류되지만, 일본어나 알타이어족과 유사하다는 견해도 존재한다.

세계에서 가장 많은 화자를 보유한 어족은 인도유럽어족으로, 전 세계 인구의 46%가 이 어족에 속하는 언어를 사용한다.[122] 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 러시아어, 그리고 힌두스탄어(힌디어/우르두어)와 같은 주요 세계 언어들이 인도유럽어족에 포함된다. 이 어족은 기원전 8000년에서 1500년 사이에 발생했을 것으로 추정되는 인도유럽인의 이동을 통해 처음 확산되었으며,[123] 이후 유럽의 식민지 확장을 통해 아메리카와 아프리카 대부분 지역에서 정치적, 수적으로 우세한 위치를 점하게 되었다.

중국-티베트어족은 세계 인구의 20%가 사용하는 두 번째로 큰 어족으로,[122] 표준중국어, 광둥어, 하카어를 포함한 동아시아의 여러 언어와 수백 개의 소규모 언어를 아우른다.[124]

아프리카에는 많은 어족이 존재하며, 그중 가장 규모가 큰 것은 니제르-콩고어족이다. 세계 인구의 6.9%가 사용하는 이 어족에는 스와힐리어, 쇼나어, 요루바어 등이 속한다.[122] 비슷한 수의 인구가 사용하는 아프로아시아어족은 아랍어, 히브리어와 같은 인구가 많은 셈어족 언어들과 베르베르어족, 하우사어 등 사하라 지역 언어들을 포함한다.[124]

오스트로네시아어족은 세계 인구의 5.5%가 사용하며, 마다가스카르에서 동남아시아 해양 지역을 거쳐 오세아니아까지 광범위하게 분포한다.[122] 말라가시어, 마오리어, 사모아어와 인도네시아, 타이완의 많은 토착어가 이 어족에 속한다. 오스트로네시아어족은 기원전 3000년경 타이완에서 기원하여 발달된 항해 기술을 바탕으로 섬들을 건너며 오세아니아 지역으로 퍼져나간 것으로 추정된다.

그 외 인구가 많은 주요 어족으로는 남아시아의 드라비다어족(칸나다어, 타밀어, 텔루구어 포함), 중앙아시아의 튀르크어족(튀르키예어 포함), 동남아시아의 오스트로아시아어족(크메르어 포함)과 타이-카다이어족(태국어 포함) 등이 있다.[124]

아메리카, 파푸아뉴기니, 서아프리카, 남아시아와 같이 언어적 다양성이 특히 높은 지역에는 수백 개의 소규모 어족이 존재한다. 이 지역들은 세계 언어의 대부분을 차지하지만, 화자 수 기준으로는 소수에 해당한다.

- 아메리카: 남아메리카의 케추아어족, 아라와크어족, 투피-과라니어족, 중앙아메리카의 우토-아즈텍어족, 오토-망게어족, 마야어족, 북아메리카의 나-데네어족, 이로쿼이어족, 알곤킨어족 등이 주요 어족이다.

- 오스트레일리아: 대부분의 토착어가 파마-뉴군어족에 속한다.

- 뉴기니: 많은 소규모 어족과 고립어, 그리고 여러 오스트로네시아어족 언어가 공존한다. 특히 파푸아뉴기니는 지리적 요인 등으로 인해 언어 다양성이 매우 높아, 약 830개의 언어(전 세계 언어의 약 12%)가 사용되는 것으로 알려져 있다.[121][125]

9. 2. 언어 멸종 위기

언어 멸종 위기는 특정 언어의 사용자가 사망하거나 다른 언어로 전환하면서 해당 언어가 더 이상 사용되지 않을 위험에 처하는 상황을 말한다. 언어가 모어 화자를 모두 잃고 '사어'가 되는 것을 언어 소멸이라고 하며, 아무도 사용하지 않게 되면 '절멸 언어'가 된다. 인류 역사에서 언어 소멸은 꾸준히 발생했지만, 20세기와 21세기에 들어 세계화와 신식민주의의 영향으로 경제적으로 강력한 언어가 다른 언어들을 압도하면서 소멸 속도가 급격히 빨라졌다.[128]

일반적으로 사용 빈도가 높은 언어가 그렇지 않은 언어를 지배하게 되면서, 소수 언어는 점차 사라지는 경향이 있다. 2010년 기준으로 존재하는 6,000[127]에서 7,000개의 언어 중 50%에서 90%가 2100년까지 사라질 것으로 예측된다.[128] 상위 20개 언어(각각 5천만 명 이상의 화자를 보유)가 전 세계 인구의 절반가량에 의해 사용되는 반면, 다수의 다른 언어들은 대부분 1만 명 미만의 소규모 공동체에서만 사용되고 있다.[128]

유네스코(UNESCO)는 언어의 멸종 위기 정도를 다음과 같은 5단계로 분류한다.

- 안전(Safe): 모든 세대에 걸쳐 언어가 사용됨.

- 취약(Vulnerable): 대부분의 어린이가 사용하지만, 특정 영역(예: 가정)으로 제한될 수 있음.

- 분명한 위험(Definitely endangered): 어린이가 가정에서 모어로 배우지 않음.

- 심각한 위험(Severely endangered): 조부모 세대 이상만 사용하며, 부모 세대는 이해할 수 있으나 자녀에게 전달하지 않음.

- 치명적인 위험(Critically endangered): 가장 나이 많은 세대 일부만 드물게 사용함.

일각에서는 영어나 에스페란토 같은 하나의 ''공용어''를 사용하는 것이 효율적이라고 주장하기도 하지만, 언어의 소멸이 세계의 문화 다양성을 심각하게 훼손한다는 점에는 폭넓은 공감대가 형성되어 있다. 구약 성서의 바벨탑 이야기처럼 언어 다양성이 정치적 갈등을 유발한다는 믿음도 존재하지만,[129] 실제로는 유고슬라비아 전쟁, 미국 남북 전쟁, 르완다 대학살 등 언어 다양성이 낮은 지역에서도 큰 규모의 폭력 사태가 발생했다는 점에서 이러한 주장은 설득력이 약하다.[130]

멸종 위기에 처한 언어를 되살리기 위한 언어 부흥 노력과 소수 언어 사용자의 교육 및 문자 해독 능력 향상을 위한 다양한 프로젝트가 진행 중이다. 여러 국가에서는 토착 언어 공동체의 언어를 보호하고 안정시키기 위한 언어 정책을 법률로 제정하기도 했다. 그러나 일부 언어학자들은 언어 소멸은 자연스러운 과정이므로 막을 필요가 없으며, 후세를 위해 기록으로 남기는 것만으로 충분하다고 주장하기도 한다.[131]

뉴질랜드의 와이카토 대학교는 웨일스어 부흥 사례를 마오리어 부흥 프로그램의 모델로 삼고 있으며, 웨일스어를 언어 생존의 성공적인 사례로 평가한다.[132][133] 2019년에는 하와이의 TV 회사인 ʻŌiwi TV가 웨일스어 보존 방법을 배우기 위해 웨일스 낭트 그르세이른의 웨일스어 센터를 방문하기도 했다.[134]

개별 언어는 해당 언어를 사용하는 민족이 사라지거나 다른 언어에 흡수되면서 사용되지 않게 될 수 있다. 이렇게 된 언어를 사어라고 부른다. 역사상 사어가 다시 모어로 사용된 유일한 사례는 히브리어이다. 하지만 히브리어는 완전히 소멸했던 것이 아니라 문어로서 명맥을 유지해 왔으며, 20세기 들어 팔레스타인으로 이주한 유대인들이 인공적으로 일상어로 부활시켜[142] 이스라엘 건국과 함께 공용어로 지정하면서 완전히 되살아난 경우이다. 고전 아랍어, 라틴어, 고대 그리스어처럼 일상어로는 소멸했지만 문어로서 계속 사용되는 언어도 있으며, 일상에서는 쓰이지 않고 경전이나 종교 의례에만 사용되는 의례어도 존재한다.

최근에는 화자 수가 매우 적은 언어가 주변의 더 큰 언어에 흡수되어 소멸하는 현상이 문제로 부각되면서, 이러한 언어들을 위기 언어라고 부른다. 이는 세계화의 진전, 교통 및 통신망의 발달, 라디오·텔레비전 등 매스미디어의 보급으로 인해 고립되어 있던 소규모 언어 공동체가 유지되기 어려워졌기 때문으로 분석된다.[143] 영어가 국제어로서 영향력을 확대하면서 다른 주요 언어들의 입지가 좁아지는 현상, 이른바 영어 제국주의도 거론되지만, 21세기 초반까지는 영어를 모어로 사용하는 국가 외 지역에서 영어의 세계화가 직접적인 언어 위기의 주된 원인이라고 보기는 어렵다.

언어 소멸은 주로 소수 언어 집단이 인접한 더 큰 언어 집단과의 교류가 활발해지면서 그 언어권에 흡수될 때 발생한다.[143] 이러한 경향은 인적, 문화적 교류가 활발한 선진국 내에서 더욱 뚜렷하게 나타나며, 북아메리카나 오스트레일리아 등지에서 언어 소멸이 빠르게 진행되고 있다. 경제 성장과 언어 소멸 간에 유의미한 상관관계가 있다는 연구 결과도 있다.[144] 다른 지역에서도 언어 소멸은 계속되고 있으며, 2010년에는 인도령 안다만 제도에서 보어(Bo)가 소멸했고,[145] 여러 지역에서 소멸 위기에 처한 언어들에 대한 경고가 이어지고 있다.[146]

10. 언어와 뇌

모든 문화권에서 언어의 기본 양식은 말하기이다. 말하기 능력은 입술, 혀, 그리고 발성 기관의 다른 구성 요소들을 정교하게 조절하는 능력, 음향적으로 말소리를 해독하는 능력, 그리고 언어를 습득하고 생성하는 데 필요한 신경계 기관에 의존한다.[40] 인간 언어의 유전적 기초에 대한 연구는 아직 초기 단계이며, 언어 생성과 명확하게 관련된 유일한 유전자는 FOXP2로 알려져 있다. 이 유전자에 돌연변이가 생기면 일종의 선천성 언어 장애를 유발할 수 있다.[41]

뇌는 모든 언어 활동의 조정 중추로서, 언어 인지 및 의미 생성과 음성 생성의 역학 모두를 제어한다. 언어의 신경학적 측면을 연구하는 언어학 분야를 신경언어학이라고 한다.[42] 현대 영상 기술의 발전에도 불구하고 언어의 신경학적 기초에 대한 이해는 아직 제한적이다.

초기 신경언어학 연구는 뇌 병변이 있는 사람들의 언어를 연구하여 특정 영역의 손상이 언어와 말에 미치는 영향을 관찰하는 방식으로 이루어졌다. 19세기 신경과학자들은 이 방법을 통해 언어 처리에 중요한 두 뇌 영역을 발견했다.

- 베르니케 영역: 우성 대뇌 반구의 상측두회 후부에 위치한다. 이 영역이 손상되면 언어 이해력이 크게 손상되지만, 말은 자연스러운 리듬과 비교적 정상적인 문장 구조를 유지하는 수용성 실어증이 발생한다.

- 브로카 영역: 우성 반구의 후방 하전두회에 위치한다. 이 영역이 손상되면 무슨 말을 하고 싶은지는 알지만 말로 표현하기 어려운 표현성 실어증이 발생한다.[43] 표현성 실어증 환자는 일반적으로 다른 사람의 말을 이해할 수 있지만 유창하게 말하지 못하며, 단어 반복에 어려움을 겪고 비문법적인 말을 하는 경향이 있다. 문장의 의미를 파악하기 위해 구문 정보를 사용하는 능력도 저하된다.

이러한 실어증은 음성 언어뿐만 아니라 수화에도 영향을 미친다. 표현성 실어증이 있는 수화자는 느리고 문법적으로 틀리게 수화하는 반면, 수용성 실어증이 있는 수화자는 유창하게 수화하지만 다른 사람에게 의미가 거의 전달되지 않고 다른 사람의 수화를 이해하는 데 어려움을 겪는다. 이는 해당 장애가 음성 생성 기관의 문제가 아니라 언어 사용 능력 자체의 문제임을 보여준다.[44][45]

1980년대 후반부터 뇌 기능 영상 연구가 도입되면서 기능적 자기공명 영상(fMRI)이나 전기생리학 같은 비침습적 기법을 통해 장애가 없는 사람의 뇌 활동을 직접 관찰하며 언어 처리를 연구할 수 있게 되었다.[42] 이러한 연구를 통해 고전적인 브로카 영역과 베르니케 영역 외에도 실비우스 열구 주변의 넓은 영역(상연합회, 각회, 일차·이차 청각피질, 일차운동피질, 체성감각피질, 좌측 전전두피질, 좌측 하측두회)이 언어 기능에 관여한다는 사실이 밝혀졌다. 뇌졸중 등으로 이 영역들이 손상되면 각기 다른 유형의 실어증이 나타난다.

대부분의 오른손잡이의 경우, 단어, 문법, 어휘 등 주요 언어 기능은 좌반구가 우세한 경향을 보인다. 반면, 목소리의 높낮이(프로소디)를 파악하거나 비유를 이해하는 데는 우반구가 더 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

문자 인식에는 좌측 방추상회와 중·하후두회가 관여한다. 특히, 표의 문자(예: 한자)와 표음 문자(예: 히라가나, 한글)를 처리할 때 뇌에서 활성화되는 부위가 다르다는 연구 결과도 있다.

11. 한국어

한국어는 대한민국과 조선민주주의인민공화국의 공용어이다. 한국어를 모어로 사용하는 화자 수는 약 8,250만 명에 달한다.

언어 유형학적으로 교착어에 속하며, 문장 구성은 일반적으로 주어-목적어-서술어(SOV 어순) 순서를 따른다. 한국어를 표기하는 주요 문자 체계는 세종대왕이 창제한 한글이며, 이는 소리 나는 대로 적는 표음 문자이다.

한국어는 존댓말 체계가 발달하여, 대화 상대나 상황에 따라 다른 표현을 사용하는 것이 특징이다. 이는 한국 사회의 사회적 관계를 반영하고 유지하는 데 중요한 역할을 한다.

참조

[1]

논문

The History of the Normative Opposition of 'Language versus Dialect': From Its Graeco-Latin Origin to Central Europe's Ethnolinguistic Nation-States

http://ispan.waw.pl/[...]

2020-02-09

[2]

harvcoltxt

1996-00-00

[3]

harvcoltxt

2002-00-00

[4]

논문

The Future of Language

2004-02-27

[5]

백과사전

language

Houghton Mifflin Company

[6]

harvcoltxt

1981-00-00

[7]

harvcoltxt

1981-00-00

[8]

harvcoltxt

2007-00-00

[9]

harvcoltxt

2003-00-00

[10]

harvcoltxt

1994-00-00

[11]

harvcoltxt

1983-00-00

[12]

harvcoltxt

2001-00-00

[13]

harvcoltxt

1957-00-00

[14]

harvcoltxt

2007-00-00

[15]

harvcoltxt

1998-00-00

[16]

harvcoltxt

2001-00-00

[17]

웹사이트

The Problem of Universals in Language

http://www.ling.ohio[...]

2013-05-11

[18]

harvcoltxt

1960-00-00, 1997-00-00

[19]

harvcoltxt

1999-00-00

[20]

논문

Experimental Evidence for Phonemic Contrasts in a Nonhuman Vocal System

2015-06-29

[21]

논문

Element repetition rates encode functionally distinct information in pied babbler 'clucks' and 'purrs'

http://wrap.warwick.[...]

2017-07-20

[22]

harvcoltxt

1993-00-00

[23]

harvcoltxt

1997-00-00

[24]

harvcoltxt

2007-00-00

[25]

서적

Language, feeling, and the brain: The evocative vector

Transaction Publishers

2011-00-00

[26]

harvcoltxt

1998-00-00

[27]

harvcoltxt

2008-00-00

[28]

harvcoltxt

2012-00-00

[29]

harvcoltxt

2012-00-00

[30]

논문

Ardipithecus ramidus and the evolution of language and singing: An early origin for hominin vocal capability

2017-00-00

[31]

뉴스

The 1.6 million-year-old discovery that changes what we know about human evolution - New research suggests language is eight times older than previously thought

https://www.independ[...]

The Independent

2024-03-25

[32]

harvcoltxt

2005-00-00

[33]

harvcoltxt

2007-00-00

[34]

harvcoltxt

2001-00-00

[35]

harvnb

1914-00-00

[36]

논문

[37]

논문

[38]

논문

[39]

논문

[40]

논문

[41]

논문

[42]

논문

[43]

논문

[44]

논문

[45]

논문

[46]

논문

[47]

논문

[48]

논문

[49]

논문

[50]

논문

[51]

논문

[52]

논문

The Myth of Language Universals: Language Diversity and Its Importance for Cognitive Science

[53]

간행물

Listening Here: Ngûrrahmalkwonawoniyan

[54]

논문

[55]

논문

[56]

논문

[57]

논문

[58]

논문

[59]

논문

[60]

논문

[61]

논문

[62]

서적

Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf

Dept. of Anthropology and Linguistics, University of Buffalo

[63]

서적

A dictionary of American sign languages on linguistic principles

Gallaudet College Press

[64]

논문

[65]

논문

[66]

논문

[67]

논문

[68]

논문

[69]

논문

[70]

논문

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

Linguistics for Everyone: An Introduction

https://books.google[...]

Cengage Learning

2020-04-16

[79]

서적

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

[89]

서적

[90]

서적

[91]

서적

[92]

학술지

Developmental milestones: Sign language acquisition and motor development

1983-12

[93]

잡지

Scientific American

[94]

뉴스

Babies Learn to Recognize Words in the Womb

https://www.science.[...]

Science

2013-08-26

[95]

서적

Contemporary Linguistics: An Introduction

Bedford St. Martin's

[96]

서적

[97]

서적

[98]

서적

[99]

서적

[100]

서적

[101]

서적

[102]

서적

[103]

서적

[104]

서적

[105]

서적

[106]

논문

[107]

논문

[108]

논문

[109]

논문

[110]

논문

[111]

논문

[112]

논문

[113]

논문

[114]

논문

[114]

논문

[114]

논문

[115]

웹사이트

Primer estudio conjunto del Instituto Cervantes y el British Council sobre el peso internacional del español y del inglés

http://www.cervantes[...]

Instituto Cervantes (www.cervantes.es)

2012-09-17

[116]

웹사이트

Ethnologue statistics

http://www.ethnologu[...]

SIL

2014-09-11

[117]

논문

[118]

웹사이트

What's the difference between dialect and language?

http://spinner.cofc.[...]

College of Charleston

2011-07-17

[119]

논문

[120]

논문

What is language making?

2022

[121]

논문

[122]

논문

http://www.ethnologu[...]

[123]

논문

Language trees with sampled ancestors support a hybrid model for the origin of Indo-European languages

http://urn.kb.se/res[...]

2023-07-28

[124]

논문

[124]

논문

[125]

뉴스

Silent Plains … the Fading Sounds of Native Languages

https://www.research[...]

2013-02

[126]

논문

The Measurement of Linguistic Diversity

[127]

논문

http://www.unesco.or[...]

[128]

논문

[129]

논문

[130]

논문

[131]

논문

[132]

보도자료

University of Waikato Launches a Strategic Partnership with Cardiff University in Wales

https://www.scoop.co[...]

University of Waikato

2021-11-10

[133]

웹사이트

Council investing £6.4m in the future of the Welsh language

https://nation.cymru[...]

2021-11-10

[134]

웹사이트

Hawaiian TV company seeks help to promote language

https://www.cambrian[...]

2019-08-20

[135]

서적

広辞苑 第六版「げんご(言語)」

[136]

서적

大辞泉「げんご(言語)」

[137]

서적

『日本大百科全書』(ニッポニカ)、言語

[138]

서적

ブリタニカ百科事典「言語」

[139]

웹사이트

情報知識学会第6回研究報告会講演論文集 専門コミュニケーションにおける言語と非言語・ターミノロジーの視点から

http://www.jsik.jp/?[...]

情報知識学会

2022-04-05

[140]

웹사이트

形式言語

[141]

논문

(언어학 용어에 따라) "동물의 의사소통의 체계"도 "언어"라고 부를 수 있다는 주장이 있다. 그러나, 촘스키 이론에서는 "보편 문법"과 같은 개념에서 언어는 인간의 것이라는 전제가 있으며, 어떤 의미에서 "언어학 용어에 따라"인지는 불분명하다.

[142]

서적

이야기 예루살렘의 역사

중앙공론신사

2010-07-25

[143]

서적

소멸하는 언어

중공신서

2004-11-25

[144]

뉴스

경제 성장으로 소수 언어가 사라진다, 연구

https://www.afpbb.co[...]

AFPBB

2014-09-03

[145]

뉴스

마지막 화자가 사망, 소멸 위기 언어가 멸종 인도 안다만 제도의 보어

https://www.afpbb.co[...]

AFPBB

2010-02-06

[146]

뉴스

자라와족도 존망의 위기, 인도 안다만 제도

https://www.afpbb.co[...]

AFPBB

2011-01-26

[147]

논문

http://www.ncbi.nlm.[...]

[148]

논문

http://www.sciencedi[...]

[149]

서적

프랑스어학 개론

스루가다이 출판사

2010-04-01

[150]

서적

문화인류학 키워드

유히카쿠

1997-09-30

[151]

서적

민족과 네이션 - 나쇼날리즘이라는 난제

이와나미 신서

2008

[152]

서적

일본어 "다움"의 언어학

고단샤

1995

[153]

서적

소멸하는 언어

중공신서

2004-11-25

[154]

서적

인류의 역사를 바꾼 8가지 사건 1 언어·종교·농업·돈 편

이와나미 주니어 신서

2012-04-20

[155]

서적

중국의 지역 사회와 표준어 남중국을 중심으로

삼원사

2005-02-23

[156]

서적

언어 세계 지도

신초 신서

2008-05-20

[157]

서적

언어 세계 지도

신초 신서

2008-05-20

[158]

서적

방글라데시를 위한 60장

아키시키 서점

2003-08-08

[159]

서적

이야기 벨기에의 역사

중공신서

2014-08-25

[160]

서적

도설 스위스의 역사

카와데 쇼보 신샤

2011-08-30

[161]

서적

이야기 스위스의 역사

중공신서

2000-07-25

[162]

서적

도설 스위스의 역사

카와데 쇼보 신샤

2011-08-30

[163]

서적

민족과 네이션 - 나쇼날리즘이라는 난제

이와나미 신서

2008

[164]

서적

아프리카의 말과 사회 다언어 상황을 사는 것에 대해

삼원사

2009-04-30

[165]

서적

당신의 몸짓은 개에게 무엇을 말하는가

페티앙북스

2011

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![멕시코 테오티우아칸의 벽화 (2세기경)에서 입에서 [[스피치 스크롤]]을 내뿜는 사람을 묘사하여, 연설을 상징한다.](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)