안방준

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

안방준은 조선 중기의 문신으로, 임진왜란 당시 의병을 일으켜 활약하고 광해군 시대에는 은둔하며 학문에 정진했다. 그는 성리학을 깊이 연구하고, 서인 계열의 학자들과 교류하며 당쟁을 비판했다. 인조반정 이후 관직에 여러 번 임명되었으나 사퇴하고 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다. 효종 때에는 시정 비판 상소를 올리기도 했다. 저서로 《은봉전서》, 《항의신편》 등이 있으며, 전라남도 유형문화재로 지정된 보성 은봉종택과 대계서원 고문서 일괄이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 죽산 안씨 - 안국선

안국선은 조선 후기 소설가이자 저술가로, 『금수회의록』, 『공진회』 등의 소설과 『외교통의』, 『정치원론』 등의 저술을 통해 정치, 외교 등 다양한 분야에서 활동했으며, 그의 할아버지는 안광묵, 생부는 안직수, 양부는 안경수이다. - 죽산 안씨 - 안성현

안성현은 일제강점기 나주 출신으로 도호 음악학교를 졸업한 작곡가이며, 대표작으로는 동요 〈엄마야 누나야〉와 가곡 〈부용산〉이 있고, 한국 전쟁 중 월북하여 북한 공훈예술가가 되었으나 남한에서는 그의 업적이 제대로 조명받지 못하고 있다. - 김육 - 성혼

성혼은 조광조의 제자이자 이이와 도의를 맺고 이황을 사사한 조선 중기 문신으로, 사림파 서인에 속하여 정여립의 난과 임진왜란 시기에 활동했으며, 이황의 이기이원론을 지지하고 후학 양성에 힘썼다. - 김육 - 김집 (1574년)

사계 김장생의 아들이자 조선 중기 문신이자 예학자인 김집은 율곡 이이, 성혼의 성리학과 송익필의 예학을 계승하고 인조반정 공신을 비판하는 등 강직한 성품을 보였으며, 『신독재문집』 등의 저서를 남기고 많은 제자를 배출하여 조선 후기 예학과 정치에 큰 영향을 미쳐 문묘에 배향되고 동방 18현에 오르는 영예를 누렸다. - 1573년 출생 - 도이 도시카쓰

도이 도시카쓰는 에도 막부 초기에 도쿠가와 이에야스, 히데타다, 이에미쓰 3대 쇼군을 섬기며 막부의 정치, 행정, 재정 등 여러 분야에서 막강한 영향력을 행사하고 막번 체제 확립과 외교, 통화 제도 개혁에 기여했으나, 후반에는 정치적 영향력이 약화된 인물이다. - 1573년 출생 - 시몬 마리우스

시몬 마리우스는 독일의 천문학자로, 갈릴레오 갈릴레이와 별개로 목성의 주요 위성들을 발견하고 이름을 붙였으며, 안드로메다 은하를 관측하는 등 업적을 남겼으나, 우주 구조에 대한 견해는 지동설을 지지하지 않았다.

| 안방준 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 자 | 사언(士彦) |

| 호 | 은봉(隱峰), 우산(牛山) |

| 본관 | 순흥(順興) |

| 생애 | |

| 출생 | 1573년 |

| 사망 | 1654년 |

| 묘소 | 전라북도 정읍시 옹동면 칠석리 |

| 관직 | |

| 관직 | 사헌부 지평 사간원 정언 홍문관 수찬 교리 응교 성균관 사성 동부승지 좌부승지 병조참지 형조참의 강원도관찰사 황해도관찰사 대사성 대사헌 이조참판 예조참판 병조판서 지중추부사 우참찬 좌참찬 판의금부사 영의정 |

| 가계 | |

| 조부 | 안현(安玹) |

| 아버지 | 안황(安璜) |

| 어머니 | 정부인 평산 신씨 |

| 배우자 | 정부인 파평 윤씨 |

| 자녀 | 5남 |

| 저서 | |

| 저서 | 《은봉전서(隱峰全書)》 《우산잡록(牛山雜錄)》 《기묘사적(己卯史蹟)》 《동사존언(東史存言)》 《향약색목(鄕約節目)》 《심경질의(心經質疑)》 《관학지남(官學指南)》 《상례초(喪禮抄)》 《가례초(家禮抄)》 《문견사실(聞見事實)》 《동감강목보조(東鑑綱目輔조)》 《역대제왕연표(歷代帝王年表)》 《군서강목(群書綱目)》 |

| 기타 정보 | |

| 관련 정보 | 기축옥사에 연루 |

2. 생애

은봉(隱峰) 안방준(安邦俊, 1573년 ~ 1654년)은 조선 중기의 문신이자 학자이다. 1573년(선조 6) 11월 20일 전라남도 보성군 오야리(현 보성읍 우산리)에서 태어났다.[4] 젊은 시절 박광전, 박종정, 성혼 등 당대의 학자들에게서 학문을 배웠다.

1592년 임진왜란이 발발하자 20세의 나이로 의병에 참여하여 활동했으며, 이후 1627년 정묘호란과 1636년 병자호란 때에도 호남 지역에서 의병을 일으켜 국난 극복에 앞장섰다.[4] 그는 전쟁의 참상을 기록하는 데에도 힘써 《진주서사(晉州敍事)》, 《호남의록(湖南義錄)》 등을 저술했으며, 스승으로 여겼던 조헌의 의병 활동을 기리는 《항의신편(抗義新編)》을 편찬하기도 했다.

광해군 재위 시기에는 북인 정권의 폭정을 피해 1614년(광해군 6) 고향 보성 우산(牛山)으로 낙향하여 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다.[4] 1623년 인조반정 이후 여러 차례 관직에 제수되었으나, 당쟁의 폐해를 비판하며 대부분 사양하고 초야에 머물렀다. 1625년(인조 3) 오수도 찰방(獒樹道察訪)에 잠시 임명되었으나 곧 사직하고 돌아온 뒤로는 관직에 나아가지 않았다.[4]

그는 여러 차례 상소를 올려 척화(斥和)를 주장하고 시정 개혁과 민생 안정을 촉구했으며,[4] 1652년(효종 3)에는 김육(金堉)이 추진하던 대동법(大同法) 확대 실시에 반대하고 유민(流民) 추쇄(推刷) 정책의 문제점을 지적하기도 했다.[4] 평생 성리학 연구와 후학 양성에 힘쓰며 절의(節義)를 중시하는 삶을 살았고, 1641년 동복 용안(龍岸), 1646년 능주 매화정(梅花亭)의 은봉정사(隱峯精舍) 등에서 강학하며 많은 제자를 길러냈다.

1654년(효종 5) 11월 13일, 화순군 이양면 매정리 은봉정사에서 82세의 나이로 세상을 떠났다.[4] 사후 그의 학문과 절의를 기려 이조참판과 이조판서 겸 성균관 좨주에 추증되었고, 1821년(순조 21) 문강(文康)이라는 시호를 받았다. 전남 보성군의 대계서원(大溪書院), 화순군의 도원서원(道源書院), 도산사(道山祠) 등에 배향되었다. 그의 저술은 1864년(고종 1) 《은봉전서(隱峰全書)》로 간행되어 전해진다.

2. 1. 생애 초반

1573년(선조 6) 11월 20일 전라남도 보성군 오야리(梧野里, 현 보성읍 우산리)에서 태어났다.[4] 아버지는 첨지중추부사를 지낸 안중관(安重寬)이다. 고려 말 문하시중을 지내고 죽성군(竹城君)에 봉해진 10대조 안원형(安元衡) 이후 가문에서 여러 관료를 배출했다. 5대조 안민(安民)은 무과에 급제했으나 세조 때 이시애의 난에서 순절하여 훈련원 참군(訓練院參軍)에 추증되었으며, 처가인 보성에 정착하면서 후손들이 이곳에 뿌리내리게 되었다. 고조부 안범(安範)은 현감을 지냈고, 조부 안축(安舳)은 목사(牧使)를 지냈으며, 중종 때 과거에 급제했으나 관직에 나아가지 않고 김인후, 임억령 등과 교유하며 '호남삼고(湖南三高)'라 불렸다.안방준은 본래 안중관의 둘째 아들이었으나, 숙부 안중돈(安重敦)이 과거 시험 도중 급서하자 그의 양자로 입양되었다.

11세인 1583년(선조 16)에는 퇴계 이황의 제자인 죽천(竹川) 박광전(朴光前)에게서 성리학을 배우기 시작했다. 박광전은 학문과 행실이 뛰어나 선조 때 광해군의 사부를 지내기도 했다. 14세인 1586년(선조 19)에는 매형이자 고경명의 제자인 난계(蘭溪) 박종정(朴宗挺)에게 배웠다. 박종정은 서인 당원으로, 안방준의 학문 성향은 이때부터 서인의 영향을 받은 것으로 보인다.

17세인 1589년(선조 22)에는 판관을 지낸 정승복(鄭承復)의 딸 경주 정씨와 혼인했다. 19세인 1591년(선조 24)에는 학문적 깊이를 더하기 위해 경기도 파주로 가서 서인의 거두인 우계(牛溪) 성혼(成渾)의 문하에 들어가 학문에 정진했다. 성혼은 안방준의 재능을 높이 평가하여 장차 자신의 학문을 이을 인물로 여겼다고 전해진다.

2. 2. 임진왜란과 의병 활동

1591년(선조 24) 경기도 파산(坡山)으로 가서 우계 성혼(成渾)의 문하에서 수학하였다.[4] 그는 정몽주와 조헌을 숭상하여 그들의 호에서 한 글자씩 따와 자신의 호를 은봉(隱峰)이라 지었다.[4]1592년 4월 임진왜란이 발발하자, 20세의 안방준은 고향인 보성으로 내려가 옛 스승 박광전(朴光前)과 함께 의병을 일으켜 왜군과 싸웠다.[4] 또한 임계영(任啓英) 의병 부대에서는 종사관 정사제(鄭思悌)와 함께 참모로 활동하였다. 그는 전쟁의 참상을 기록하는 데에도 힘썼는데, 1596년(선조 29)에는 제2차 진주성 전투를 기록한 《진주서사(晉州敍事)》를 집필하였고, 1616년(광해군 8)에는 호남 지역 의병들의 활약을 담은 《호남의록(湖南義錄)》을 저술하였다. 또한 스승 조헌의 의병 활동 기록인 《항의신편(抗義新編)》을 1613년(광해군 5)에 편찬하기도 했다.

광해군 즉위 후 북인 세력이 정권을 잡자, 이이첨(李爾瞻) 등은 임진왜란 당시 의병 활동을 높이 평가하며 안방준의 명성을 듣고 여러 차례 관직에 등용하려 하였다. 그러나 안방준은 이를 모두 거절하고, 1614년(광해군 6) 북인 정권의 폭정을 피해 보성 북쪽 우산(牛山)으로 낙향하여 후학 양성에 힘썼다.[4] 그는 일찍부터 성리학에 전념하여 호남 지방의 저명한 성리학자로 명성을 떨쳤다.[4]

1623년 인조반정으로 서인이 집권하자, 성혼 문하에서 함께 공부했던 김류 등에게 글을 보내 당쟁을 중단하고 인재를 널리 등용하며 공과 사를 명확히 구분할 것을 건의하였다. 비록 서인 계열 학자들과 교류했지만, 벼슬에 연연하지 않고 초연한 태도를 유지했다.[4]

이후에도 국난 극복에 앞장서, 1627년(인조 5) 정묘호란이 일어나자 창의하여 호남 의병장으로 출병하였고, 1636년(인조 14) 병자호란 때에도 의병 수백 명을 이끌고 여산(礪山)까지 진군하였다.

2. 3. 광해군 시대의 은둔과 저술 활동

광해군이 즉위한 후, 당시 집권 세력이었던 북인의 이이첨(李爾瞻) 등은 임진왜란 때 의병 활동을 한 안방준의 명성을 듣고 여러 차례 관직에 기용하려 했으나, 그는 모두 거절하였다.[4] 1614년(광해군 6), 그는 북인 정권의 폭정을 피해 고향인 보성군 북쪽 우산(牛山, 소뫼)으로 돌아가 은둔하며 우산전사(牛山田舍)를 짓고 후학 양성에 힘썼다.[4]은둔 생활 중에도 학문 연구와 저술 활동을 꾸준히 이어갔다:

- 1613년(광해군 5): 스승으로 여겼던 조헌(趙憲)의 의병 활동 기록인 《항의신편(抗義新編)》을 편찬하였다.

- 1616년(광해군 8): 임진왜란 당시 호남 지역 의병들의 활약을 기록한 《호남의록(湖南義錄)》을 집필하였다.

- 1622년(광해군 14): 조헌이 선조에게 올렸던 상소문인 〈동환봉사(東還封事)〉를 편찬하여 간행하였다.

이 시기 안방준은 성리학 연구에 전념하며 호남 지방의 저명한 학자로서 명성을 쌓았다.[4]

2. 4. 인조반정 이후의 정치 참여와 당쟁 비판

1623년 인조 즉위 초 동몽교관(童蒙敎官), 사포서별제(司圃署別提) 등에 임명되었으나 모두 사퇴하고 학문에 전념하였다. 1625년에는 오수도 찰방(獒樹道察訪)에 임명되었으나, 임지에 머문 지 19일 만에 사직하고 고향으로 돌아간 뒤로는 한양에 발걸음을 끊었다.[4]1627년 정묘호란이 일어나자 격문을 돌려 전라도에서 의병을 일으켜 호남 의병장으로 출병하였고, 1636년 병자호란 때에도 다시 의병 수백 명을 이끌고 여산까지 진군하며 여진족 군대와 교전했다.[4] 또한, 성혼(成渾)과 이이(李珥)를 변호하는 장문의 상소를 올리기도 했다.

안방준은 당시 정치의 주요 문제점으로 붕당 간의 극심한 대립을 지적하며 이를 비판하였다. 1635년에는 능주 매화정(梅花亭)에 터를 잡고 당쟁 관련 자료를 모아 《혼정편록(混定編錄)》을 편찬하여 당쟁의 폐해를 알리고자 했다. 그는 여러 차례 상소를 올려 당쟁을 중단하고 폭넓게 인재를 등용하여 시정(時政)을 개혁하고 시급한 민생 문제 해결에 나설 것을 촉구했다.[4] 1640년에는 청과의 화의를 반대하는 척화(斥和)를 주장하며 시국을 비판하는 상소를 올렸다.

인조 후반에도 전생서주부, 찰방, 좌랑 등 여러 관직이 제수되었으나, 당시 서인 내부의 분열과 소현세자 의문사 사건 등 혼란스러운 정국에 염증을 느끼고 모두 사양하며 관직에 나아가지 않았다.[4] 그는 임진왜란과 병자호란 이후 절의 정신을 강조하고 추승하는 활동에 힘썼다.

임진왜란 때 의병장 조헌(趙憲)을 추모하여 《항의신편(抗義新編)》을 편찬했는데, 서인의 이귀(李貴)가 이를 읽고 깊이 감동하여 인조에게 건의함으로써 국가에서 간행하여 널리 보급하기도 했다.[4] 한편, 1652년에는 김육(金堉)이 추진하던 대동법(大同法) 시행에 반대하고, 전쟁 등으로 떠돌아다니는 백성들(유민, 流民)을 강제로 원래 살던 곳으로 돌려보내는 추쇄(推刷)를 중단할 것을 청하는 상소를 올렸다.[4] 1653년 효종 때 공조참의에 임명되었으나 끝내 부임하지 않았다.

2. 5. 효종 시대의 시정 비판과 생애 후반

효종이 즉위한 뒤 지방의 유일(遺逸)로 선우협(鮮于浹)·최온(崔蘊)·조극선(趙克善)·권시(權諰)·이유태(李惟泰) 등과 함께 좌의정 조익(趙翼)의 천거를 받았다. 이에 따라 1649년(효종 원년) 공조 좌랑, 사헌부지평에 임명되었고, 1651년(효종 2년)에는 사헌부장령, 1653년(효종 4)에는 공조참의(工曹參議)에 임명되었으나 관직에 나아가지 않고 거듭 상소를 올려 시정(時政)을 비판했다.1652년(효종 3년)에는 김자점(金自點)이 광양(光陽)에 유배된 뒤 여러 차례 편지를 보내와 서찰을 주고받은 사실을 스스로 밝히며 죄를 받겠다는 상소를 올리기도 했다. 같은 해 5월에는 우의정 김육(金堉)이 추진하던 대동법(大同法) 확대 실시에 반대하는 상소를 올렸다. 그는 김육이 경기도에서 시행 중인 대동법을 호서(湖西)와 양남(兩南, 영남과 호남) 지방까지 확대하려 한다며, 당시 삼남 지방이 계속된 흉년과 임진왜란, 병자호란 등의 후유증으로 유랑민이 들끓는 상황에서 이미 서울에서 민심을 잃은 대동법을 강행하는 것은 옳지 않다고 주장했다. 또한 유민(流民)이 발생하는 근본 원인을 해결하지 않고 무차별적으로 추쇄(推刷, 도망간 노비나 백성을 찾아내는 일)하는 정책 역시 오히려 유민들을 더 깊이 숨게 만들 뿐이라며 비판했다.

안방준은 80 평생을 주로 초야에서 보내며 성리학 연구에 몰두했고, 관직에 나아가고 물러날 때를 분명히 했다. 학문과 처신에 있어 절의(節義)를 매우 중시했으며, 이이, 성혼, 정철, 조헌 등 서인계 인사들을 사후에 변호하고 송시열 등에게 존경받는 어른으로 대우받아 정치적으로 서인으로 분류된다. 그러나 윤증(尹拯)은 안방준을 "'붕당을 혁파하자[破朋黨]’는 세 글자를 자신의 소임으로 삼고 평생 이를 천명하는 데 힘쓴 분"이라고 평가하며 당파를 초월하려 했던 면모를 강조했다.

1654년(효종 5년) 11월 13일, 화순군 이양면 매정리의 은봉정사(隱峯精舍)에서 82세를 일기로 세상을 떠났다.[4] 사후 그의 학문과 덕행을 기리기 위해 1657년(효종 8년) 송준길(宋浚吉)이 포상을 청하는 상소를 올렸고, 이듬해 송준길의 건의로 증(贈) 가선대부 이조참판에 추증되었다. 이후 다시 이조판서 겸 성균관 좨주에 추증되었으며, 순조 때 문강(文康)이라는 시호를 받았다. 전남 보성군의 대계서원(大溪書院), 화순군 동복면의 도원서원(道源書院), 능주의 도산사(道山祠) 등에 배향되었다.

하지만 그의 사후 평가는 정치적 상황에 따라 엇갈렸다. 1691년(숙종 17년) 남인이 집권했을 때, 호남 남인 정무서(鄭武瑞) 등의 요청으로 그의 사우(祠宇)가 한때 철거되기도 했다. 이는 정철의 경우처럼 서인과 남인 정권의 시각 차이에 따라 포상과 폄하가 반복되었음을 보여준다.

그는 많은 시문과 저서를 남겼는데, 이는 《은봉전서(隱峰全書)》에 수록되어 전해진다. 특히 임진왜란 의병들의 활약상을 기록한 《항의신편(抗義新編)》, 《호남의병록(湖南義兵錄)》 등과 당쟁 관련 자료인 《혼정편록(混定編錄)》, 《기묘유적(己卯遺蹟)》 등은 의병사 및 당쟁사 연구에 중요한 자료로 평가받는다.

3. 사상과 평가

안방준은 지기(志氣)가 강하고 절의(節義)를 숭상하여 포은 정몽주(鄭夢周)와 중봉 조헌(趙憲)을 가장 숭배하였다. 이들의 호에서 각각 한 글자씩 따와 자신의 호를 은봉(隱峯)이라 지었다. 다른 호로는 우산(牛山)이 있었다. 그는 일찍부터 성리학에 전념하여 호남 지방의 저명한 성리학자로 명성을 떨쳤다.

정치적으로는 서인으로 분류되지만, 특정 당파에 얽매이기보다는 당쟁을 비판하고 초연한 자세를 유지하려 노력했다. 1623년 인조반정 이후 서인이 집권하자, 동문이자 오랜 교우였던 공신 김류 등에게 글을 보내 당쟁을 버리고 인재를 널리 등용하며 공과 사를 분명히 할 것을 건의하였다. 그는 성혼, 정철, 조헌 등의 문하에 출입했던 서인계 인물이었으나, 여러 차례 관직 제수를 사양하고 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다.

정묘호란과 병자호란이 발발하자 의병을 일으켜 활동했으며, 병자호란 이후에는 척화(斥和)를 주장하고 시국을 비판하는 상소를 올리기도 했다. 1652년(효종 3년)에는 김육(金堉)이 추진하던 대동법의 호남 지역 확대 실시에 대해 반대하는 상소를 올렸다. 그는 계속되는 흉년과 임진왜란, 병자호란 이후 발생한 유민 문제 등 당시 삼남 지방의 어려운 현실을 지적하며, 대동법 시행이 오히려 백성들의 부담을 가중시키고 원망을 살 수 있다고 주장했다. 또한 무차별적인 유민 추쇄(推刷) 역시 근본적인 해결책이 되지 못하며 오히려 유민들을 더 깊이 숨게 만들 뿐이라고 비판했다.

윤증(尹拯)은 안방준에 대해 "'붕당을 혁파하자[破朋黨]'라는 세 글자를 자신의 소임으로 삼고서 항상 입으로 말하고 글로 쓰면서 오직 이 세 글자를 천명하는 일에 죽을 때까지 부지런히 노력했던 분"이라고 높이 평가하며, 그가 당파를 초월하려 했던 노력을 강조했다.

안방준은 많은 저술을 남겼는데, 특히 임진왜란 당시 의병 활동을 기록한 《항의신편(抗義新編)》, 《호남의병록(湖南義兵錄)》 등과 당쟁 관련 자료를 모은 《혼정편록(混定編錄)》, 기묘사화의 전말을 정리한 《기묘유적(己卯遺蹟)》 등이 대표적이다. 그의 저술들은 조선 시대 의병사와 당쟁사 연구에 중요한 자료로 평가받는다.

사후에 송준길(宋浚吉) 등의 상소로 이조참판에 추증되었고, 이후 이조판서 겸 성균관 좨주에 추증되었다. 1821년(순조 21)에는 문강(文康)이라는 시호를 받았다. 전라남도 보성의 대계서원, 화순 동복의 도원서원, 능주의 도산사(道山祠) 등에 배향되었다. 그러나 서인과 남인의 정치적 대립 속에서 그의 평가는 엇갈려, 1691년(숙종 17) 남인 집권기에는 정무서(鄭武瑞) 등의 요청으로 그의 사우(祠宇)가 일시적으로 철거되기도 했다.

4. 저서 및 관련 문화재

안방준은 평생 성리학 연구와 저술 활동에 힘써 많은 글을 남겼으며, 이는 그의 문집인 《은봉전서(隱峰全書)》에 집대성되어 있다. 그의 저술은 임진왜란 당시의 상황, 사림의 정신, 붕당 정치의 전개 과정을 이해하는 데 중요한 사료적 가치를 지닌다.[4]

또한 그의 학문과 절의를 기리기 위해 후대 사람들은 여러 곳에 그를 모시는 공간을 마련했다. 대표적으로 전라남도 보성의 대계서원, 화순의 도원서원과 능주의 도산사(현재는 터만 남음) 등이 세워졌으며, 종가에는 부조묘인 은봉 사당이 건립되었다. 이 외에도 그가 강학하거나 생활했던 곳에는 재실과 유허비 등이 남아 그의 자취를 전하고 있다. 관련 유물 중 보성 은봉종택과 대계서원 고문서 일괄은 전라남도 유형문화재 제303호로 지정되어 있다.

4. 1. 저서

평생 성리학 연구에 힘쓰며 많은 시문과 저서를 남겼으며, 이는 《은봉전서(隱峰全書)》에 수록되어 전해지고 있다. 그의 저술들은 당시 임진왜란 시기 의병 활동이나 붕당 간의 갈등을 연구하는 데 중요한 자료로 평가받는다.주요 저술은 내용에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

- '''임진·정유왜란 관련 저술''': 임진왜란 당시 의병장들의 활약상과 조선의 상황을 기록한 글들이 많다. 대표적으로 《항의신편(抗義新編)》, 《이대원전(李大源傳)》, 《호남의병록(湖南義兵錄)》 (또는 「호남의록(湖南義錄)」) 등이 있으며, 이 외에도 「진주서사(晋州敍事)」, 「임정충절사적(壬丁忠節事蹟)」, 「백사론임진제장사변(白沙論壬辰諸將士辨)」, 《부산기사(釜山記事)》, 《노량기사(露梁記事)》, 「임진기사(壬辰記事)」 등이 있다. 특히 『은봉야사별록(隱峯野史別錄)』은 안방준이 1627년 자신의 글 중 「임진기사」, 「노량기사」, 「진주서사」 세 편을 뽑아 엮은 책이다. 이 책은 1663년 고흥향교에서 처음 간행되었고, 이후 일본에도 전해져 1849년 재간행(가영본)될 정도로 주목받았다. 일본에서는 이 책을 통해 임진왜란의 전말을 파악하고 조선인의 충절을 자국민 교육에 활용하려 했을 만큼 사료적 가치가 높다. 1996년 성균관대학교 이상익, 최영성 교수가 번역하여 한국 학계에도 소개되었다.

- '''사림정신 고취 관련 저술''': 사림의 정신과 절의를 강조하는 내용의 저술이다. 《기묘유적(己卯遺蹟)》(또는 《기묘유적노랄수사(己卯遺蹟老辣瀡辭)》)는 기묘사화에 대한 기록이며[5], 《항의신편(抗義新編)》, 《사우감계록(師友鑑戒錄)》(또는 「사우감계(師友鑑戒)」), 「우산답문(牛山答問)」 등이 있다.

- '''동서 분당 관련 저술''': 당시 정치적 갈등이었던 동서 분당과 관련된 기록과 비판을 담고 있다. 《삼원기사(三寃記事)》는 선조 때의 세 가지 옥사(기축옥사, 신축옥사, 계축옥사)를 다루며 당쟁의 폐해를 기록했고, 이 외에 《혼정록(混定錄)》, 《혼정편록(混定編錄)》, 「기축기사(己丑記事)」, 《매환문답(買還問答)》 등이 있다.

주요 저서 목록[4]

- 《은봉전서(隱峰全書)》

- 《삼원기사(三寃記事)》

- 《기묘유적노랄수사(己卯遺蹟老辣瀡辭)》

- 《사우감계록(師友鑑戒錄)》

- 《혼정록(混定錄)》

- 《혼정편록(混定編錄)》

- 《매환문답(買還問答)》

- 《항의신편(抗義新編)》

- 《이대원전(李大源傳)》

- 《호남의병록(湖南義兵錄)》

- 《부산기사(釜山記事)》

- 《노량기사(露梁記事)》

4. 2. 관련 문화재

'''학산재사(鶴山齋舍)와 갈학등묘소'''는 전라남도 화순군 남면 복교리에 위치하며, 은봉 안방준을 추모하기 위해 1829년 후손들이 건립한 재실(齋室)이다. 동쪽에 방 1칸, 서쪽에 방 2칸, 중앙에 대청 2칸으로 구성되었고, 정문은 3칸이며 사방으로 담장을 둘렀고 서쪽 담장에 작은 문이 있다. 현판은 한말의 명필 윤용구(尹用求)가 썼다. 1989년 ‘은봉선생유적보존회’에 의해 왼쪽 산기슭에 있던 재실이 묘소 아래로 옮겨 지었다.

'''은봉 사당(隱峰祠堂)'''은 전남 보성군 읍 우산리 은봉 종가에 있는 사당으로, 안방준을 제사하는 부조묘(不祧廟)이다. 1879년 종손 안영환(安永煥)이 사재를 기울여 건립했다. 1999년 목우회장 안준(安俊), 종손 안재호(安在祜), 보존회 총무 안삼영(安三英), 목우회 총무 안병훈(安秉勳) 등 목우회원과 후손들의 협력으로 중건되었다. 매년 음력 11월 13일에 후손들이 모여 기일(忌日) 제사를 지낸다.

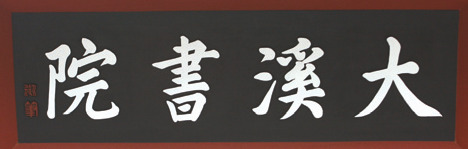

'''대계서원(大溪書院)'''은 1657년(효종 8) 문강공(文康公) 은봉(隱峯) 안방준(安邦俊) 선생의 도학(道學)과 절의(節義)를 추모하기 위해 보성군에 세워졌다. 1704년(숙종 30)에 사액(賜額) 서원이 되었으나, 1868년 대원군의 서원 철폐령으로 헐렸다. 이후 2012년 11월 10일 전남 보성군 보성읍 동암2길 100 (우산리 544-10)에 복설되었다.

'''도원서원(道源書院)'''은 전남 화순군 동복면 연월리 915번지에 위치한다. 동복(同福) 지방과 인연을 맺고 유학 진흥에 기여한 최산두(崔山斗), 임억령(林億齡), 정구(鄭逑), 안방준(安邦俊) 등 4현(四賢)을 함께 모신 서원이다. 안방준은 1641년 동복 용안(龍岸, 현 화순군 남면 용리)에서 강학하며 많은 제자를 배출했는데, 이를 기리기 위해 호남 유생들이 1670년(현종 11)에 서원을 세워 그를 추가로 모셨다. 이 서원은 1610년에 처음 건립되어 1687년(숙종 13)에 사액(賜額)되었으나, 1868년 서원철폐령으로 훼철되었다. 1975년 유허비(遺墟碑)가 세워지고, 1976년 사우(祠宇), 1978년 동재(東齋)와 서재(西齋)가 복설되어 오늘에 이른다.

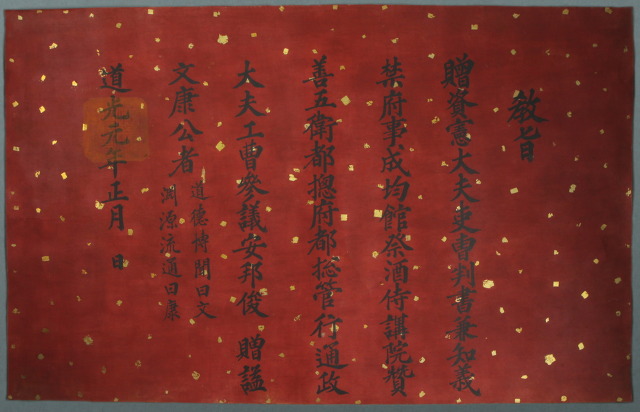

'''안방준 시호교지'''는 1821년(순조 21) 안방준에게 문강공(文康公)이라는 시호(諡號)를 내린 문서이다.

'''은봉정사 유허비(隱峯精舍遺墟碑)'''는 전남 화순군 이양면 매정리에 세워진 비석이다. 이곳은 안방준이 만년에 강학하던 곳이자 1654년 11월 13일 82세로 세상을 떠난 유서 깊은 장소이다. 안방준은 이 정사에서 서봉령(徐鳳翎), 양주남(梁柱南) 등 많은 제자들과 경전과 성리학을 강론했다. 정사가 언제 터만 남게 되었는지는 알 수 없으나, 1979년 후손들과 유림들이 힘을 모아 유허비(遺墟碑)를 세워 그 의미를 되새기게 한다.

'''도산사 유허비(道山祠遺墟碑)'''는 전남 화순군 한천면 모산리에 위치했던 도산사 터에 세워진 비석이다. 도산사는 1656년(효종 7) 5월 능주와 인근 고을 선비들이 안방준을 추모하기 위해 건립한 사우(祠宇)이다. 안방준은 말년에 능주 쌍봉리 은봉정사(隱峰精舍)에서 많은 제자를 길러내고 저술 활동을 펼쳐 이 지역 유교 문화 발전에 크게 기여했다. 당시 능주목사 노문한(盧文漢)이 사우의 상량문을 지었다. 1868년 대원군의 서원철폐령으로 훼철된 뒤 복설되지 못하고 터만 남아 있다.

- 보성 은봉종택과 대계서원 고문서 일괄 - 전라남도 유형문화재 제303호

5. 가족 관계

아버지는 첨지중추부사 안중관(安重寬)이며, 어머니는 진원 박씨(珍原朴氏) 박이경(朴而儆)의 딸이다. 원래 숙부 안중돈(安重敦)에게 양자로 입적되었다. 처는 경주 정씨 함흥판관(咸興判官) 정승복(鄭承復)의 딸이다.

죽산 안씨(竹山安氏)인 그의 가계는 고려 말 10대조 안원형(安元衡)이 문하시중을 지내고 죽성군(竹城君)에 봉작된 이후 여러 관료를 배출했다. 5대조 안민(安民)은 무과에 합격했으나 세조 때 이시애의 난에서 순절하고 훈련원 참군(訓練院參軍)에 추증되었다. 안민이 처가인 전라남도 보성(寶城)에 정착하면서 가계가 보성에서 이어졌다. 고조부 안범(安範)은 현감을 지냈고, 조부 안축(安舳)은 목사(牧使)를 지냈다. 안축은 중종 때 과거에 합격했으나 여러 관직 제수를 사양하고 김인후(金麟厚), 임억령(林億齡)과 교류하며 '호남의 세 높은 선비'(湖南三高)로 불렸다.

- '''고조부''' : [https://web.archive.org/web/20181116173847/http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1460_1_0034057&curSetPos=0&curSPos=0&category=dirSer&isEQ=true&kristalSearchArea=B 안범](安範, 1460~1523) - 1483년 생원. 1507년(중종 2) 정국원종공신(靖國原從功臣). 청안(淸安)‧진안(鎭安)‧예안(禮安) 현감. '안삼안(安三安)'으로 불림.

- '''고조모''' : 천안 전씨(天安全氏) - 상장(上將) 전유정(全有貞)의 딸.

- * '''증조부''' : 안수륜(安秀崙, 1483~1517) - 1507년 진사, 1516년 문과, 성균관 학유(成均館學諭), 의정부 사록(議政府司錄).

- * '''증조모''' : 거창 신씨(居昌愼氏) - 감찰(監察) 신난동(愼蘭仝)의 딸. 관찰사 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=560526&cid=46622&categoryId=46622 신자건](愼自健)의 손녀.

- ** '''조부''' : 안축(安舳, 1500~1572) - 호 둔암(鈍庵). 1531년 생원·진사, 1542년 문과. 사간원정언, 사헌부지평, 나주목사, 남원도호부사.

- ** '''조모''' : 도강 김씨(道康金氏) - 생원 김약회(金若晦)의 딸. 외조부는 중종의 잠저 시절 사부(師傅)였던 [https://web.archive.org/web/20181117151234/http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOa_A1460_1_0021220 송연손](宋演孫).

'''숙부(양부)''' : 안중돈(安重敦, 1541~1565) - 1561년 생원·진사 합격.

'''양모''' : 남원 양씨(南原梁氏) - 양윤순(梁允純)의 딸. 어머니 거창 신씨는 단경왕후의 당질이며, 동생은 명종의 후궁 귀인 신씨(貴人愼氏).

* '''부인''' : 경주 정씨(慶州鄭氏, 1571~1642) - 함흥판관(咸興判官) 정승복(鄭承復, 1520∼1580)의 딸. 어머니는 연안 김씨(延安金氏) 김엽(金燁)의 딸.

** '''장남''' : 안후지(安厚之, 1590~1664) - 호 송음(松陰). 좌승지(左承旨) 증직.

** '''자부''' : 창녕 성씨(昌寧成氏, 1591~1627) - 성혼(成渾)의 손녀, [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=575553&cid=46622&categoryId=46622 성문준](成文濬)의 딸.

*** '''손자''' : 안전(安峑, 1614~1686) - 호 소와(邵窩). 1614년 진사, 송화현감(松禾縣監).

'''손부''' : 전주 이씨(全州李氏, 1612~1699) - 사복시정(司僕寺正) 이구(李坵)의 딸.

* '''증손자''' : 안두상(安斗相, 1636~1723) - 호 낙빈당(樂貧堂). 통정대부(通政大夫)·절충장군 행 용양위 부호군(折衝將軍行龍驤衛副護軍). 종손.

* '''증손부''' : 원주 이씨(原州李氏, 1638~1699) - 사헌부지평(司憲府持平) [https://web.archive.org/web/20181117104958/http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/exm/exmView.aks?exmId=EXM_MN_6JOb_1633_005689&curSetPos=3&curSPos=0&category=dirSer&isEQ=true&kristalSearchArea=B 이빈](李彬)의 딸.

* '''증손자''' : 안익상(安翼相, 1638~1672) - 통덕랑(通德郞).

* '''증손부''' : 풍천 임씨(豊川任氏) - 장사랑(將仕郎) 임방(任昉)의 딸.

* '''증손녀사위''' : 오수석(吳壽錫)

* '''증손녀사위''' : 고응천(高應天) - 본관 제주(濟州). 고세혁(高世爀)의 아들.

*** '''손자''' : [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=579912&cid=46649&categoryId=46649 안음](安崟, 1622~1685) - 호 송촌(松村)·퇴우(退憂). 1657년 생원, 보사원종공신(保社原從功臣) 1등. 행병조참지(行兵曺參知).

'''손부''' : 해남 윤씨(海南尹氏) [http://royal.aks.ac.kr/Ge/JokboPageData?bookId=JSK_WJ_K21047&pid=62666 윤호영](尹好英, 1620~1673) - 윤유방(尹惟方)의 딸.

* '''증손자''' : 안민상(安敏相) - 익위(翊衛).

* '''증손녀사위''' : 최여천(崔與天) - 별제(別提).

* '''증손녀사위''' : 노찬(盧燦) - 감역(監役).

* '''증손녀사위''' : 임관(林洸) - 직장(直長).

* 증손서 : 이태래(李泰來) - 본관은 원주(原州[舊]), 참봉(參奉). 지평 이빈(李彬, 1597~?)의 손자, 완은(涴隱) 이담로(李聃老, 1627~1701)의 아들

** 아들 : [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=542708&cid=46649&categoryId=46649 이언렬](李彦烈, 1680~1719) - 1713년 생원, 1714년 문과, 성균관전적(成均館典籍).

** 아들 : 이언길(李彦吉, 1684~?) - 1729년 생원

** 아들 : 이언술(李彦述)

** 아들 : 이언철(李彦喆)

* '''증손녀사위''' : 임신(林藎) - 사과(司果).

'''손부(후실)''' : 미상

* '''증손자(서자)''' : 안기상(安箕相) - 교위(校尉).

*** '''손자''' : 안회(安𡼾, 1627~1668) - 1651년 무과, 호남수군우후(湖南水軍虞候), 형조좌랑(刑曹佐郞).

'''손부''' : 해주 최씨(海州崔氏, 1628~1672) - 통덕랑(通德郞) 최정(崔湞)의 딸.

* '''증손자''' : [https://web.archive.org/web/20181116173613/http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOc_A9999_1_0018283 안수상](安壽相, 1665~1729) - 동복현감(同福縣監).

* '''증손부''' : 평산 신씨(平山申氏) - 어모장군(禦侮將軍) 신남수(申楠壽)의 딸, 병마절도사 신만(申漫)의 누나.

* '''증손부''' : 조양 임씨(兆陽林氏)

* '''증손녀사위''' : [https://web.archive.org/web/20181116173849/http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOc_A1656_1_0031734&curSetPos=0&curSPos=0&category=dirSer&isEQ=true&kristalSearchArea=B 오대관](吳大寬, 1656~?) - 본관 나주(羅州), 호 덕양(德陽). 1687년 생원. 성균관전적 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=568373&cid=46649&categoryId=46649 오이규](吳以奎)의 손자.

*** '''손녀''' : 죽산 안씨(竹山安氏, 1611~1678)

*** '''손녀사위''' : [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2651481&cid=51953&categoryId=55423 민팽령](閔彭齡, 1614~1668) - 본관 여흥(驪興), 호 월파(月坡). 사헌부집의 민여관(閔汝寬)의 아들.

*** '''손녀사위''' : 윤상필(尹商弼) - 본관 해남(海南). 윤선창(尹善昌)의 아들.

*** '''손녀사위''' : 최처후(崔處厚)

** '''자부(후실)''' : 광주 이씨(廣州李氏, 1606~1684) - 이금수(李錦樹)의 딸.

*** '''손자''' : 안영(安岺, 1650~1730)

** '''차남''' : 안신지(安愼之, 1592~1671) - 선교랑(宣敎郞).

** '''자부''' : 참봉(參奉) 조무(趙懋)의 딸.

*** '''손자''' : 안희(安𡼎, 1614~1680) - 호 회정와(晦靜窩).

'''손부''' : 해미 백씨(海美白氏) - 송호(松湖) [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=557267&cid=46658&categoryId=46658 백진남](白振南)의 손녀, 월주(月洲) 백상현(白尙賢)의 딸.

*** '''손자''' : 안유(安嵛)

*** '''손자''' : 안필(安{山畢})

*** '''손자''' : 안밀(安峚)

*** '''손녀사위''' : 이징원(李徵遠)

*** '''손녀사위''' : 양지항(梁之沆) - 본관 제주(濟州). [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2651384&cid=51953&categoryId=55421 양위남](梁渭南)의 손자, [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2651374&cid=51953&categoryId=55421 양우전](梁禹甸)의 아들.

*** '''손녀사위''' : 양지한(梁之漢)

** '''삼남''' : 안심지(安審之, 1600~1655) - 선교랑(宣敎郞).

** '''자부''' : 여흥 민씨(驪興閔氏) - 봉사(奉事) 민희(閔禧)의 딸.

*** '''손자''' : 안규(安{山奎})

*** '''손자''' : 안성(安{山成})

*** '''손녀사위''' : 홍명기(洪命基)

** '''사남''' : 안익지(安益之, 1608~1687) - 선교랑(宣敎郞).

** '''자부''' : 봉사(奉事) 김의명(金義鳴)의 딸.

*** '''손자''' : 안순(安{山旬})

*** '''손자''' : 안언(安{山彦})

*** '''손녀사위''' : 이진(李瑱)

*** '''손녀사위''' : 양우주(梁禹疇) - 본관 제주(濟州). 양도남(梁道南)의 아들. (아들: [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=580396&cid=46622&categoryId=46622 양득중](梁得中), 양영중(梁瑩中))

*** '''손녀사위''' : 오수(吳需) - 본관 나주(羅州). (아들: 오만적(吳萬績), 오재적(吳再績))

*** '''손녀사위''' : 최동보(崔東寶)

** '''오남''' : 안일지(安逸之, 1613~1643) - 선교랑(宣敎郞).

** '''자부''' : 신평 송씨(新平宋氏) - 송익(宋杙)의 딸.

*** '''손자''' : 안참(安嵾)

'''증손자''' : 안직상(安稷相)

'''증손자''' : 안치상(安致相)

'''증손녀사위''' : 오흥적(吳興績)

'''증손녀사위''' : 장이당(張以堂)

'''증손녀사위''' : 백수규(白受珪)

'''증손녀사위''' : 정상익(鄭相益)

*** '''손자''' : 안위(安崴, 1639~1701)

'''손부''' : 광산 이씨(光山李氏) - 선교랑(宣敎郎) 이율(李嵂)의 딸.

* '''증손자''' : [https://web.archive.org/web/20181117105151/http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOc_A9999_1_0018316 안후상](安後相, 1665~1726) - 호 매계(梅溪).

* '''증손부''' : 창녕 조씨(昌寧曺氏) - 조이태(曺爾泰)의 딸.

* '''증손부''' : 밀양 박씨(密陽朴氏) - 박세중(朴世中)의 딸.

* '''증손부''' : 광산 김씨(光山金氏) - 김평(金枰)의 딸.

* '''증손녀사위''' : 이운시(李耘時) - 본관 전주(全州).

* '''증손녀사위''' : 이태개(李泰開) - 본관 성주(星州).

'''손부(후실)''' : 진주 하씨(晉州河氏)

* '''증손자''' : 안제상(安濟相)

* '''증손자''' : 안내상(安鼐相)

* '''증손자''' : 안택상(安宅相)

* '''증손자''' : 안동상(安東相)

* '''증손자''' : 안여상(安藜相)

* '''증손녀사위''' : 김창구(金昌九)

* '''증손녀사위''' : 문이채(文以采)

*** '''손녀사위''' : 박세형(朴世亨) - 본관 진원(珍原). 만포(晩圃) [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=555603&cid=46622&categoryId=46622 박근효](朴根孝)의 손자, 동계(東溪) [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=556276&cid=46649&categoryId=46649 박춘장](朴春長)의 아들.

*** '''손녀사위''' : 양창호(梁昌灝)

*** '''손녀사위''' : 최세첨(崔世瞻)

** '''딸'''

** '''사위''' : 정창서(鄭昌瑞) - 본관 서산(瑞山). 용양위부사용(龍驤衛副司勇).

*** '''외손자''' : [http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/exm/exmView.aks?exmId=EXM_SA_6JOb_1666_013433&curSetPos=0&curSPos=0&category=dirSer&isEQ=true&kristalSearchArea=B 정동오](鄭東五, 1622~?) - 1666년 진사.

*** '''외손자''' : 정동규(鄭東奎)

** '''딸'''

** '''사위''' : 양일남(梁一南) - 본관 제주(濟州). 통덕랑(通德郞).

*** '''외손자''' : 양우성(梁禹成)/양우규(梁禹規)

*** '''외손자''' : [http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/exm/exmView.aks?exmId=EXM_MU_6JOb_1651_009120&curSetPos=0&curSPos=0&category=dirSer&isEQ=true&kristalSearchArea=B 양우급](梁禹及) - 1651년 무과, 병마절도사(兵馬節度使).

*** '''외손녀사위''' : 백광시(白光時)

** '''딸'''

** '''사위''' : 조정유(曺挺有, 1611~1650) - 본관 창녕(昌寧). 선교랑(宣敎郞). 생원 [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=549001&cid=46622&categoryId=46622 조수성](曺守誠)의 손자.

*** '''외손자''' : 조선행(曺善行)

'''생부''' : 안중관(安重寬, 1524~1605) - 첨지중추부사(僉知中樞府事). 영의정 윤두수(尹斗壽)가 처조카.

'''생모(전모)''' : 성주 현씨(星州玄氏) - 부사직(副司直) 현윤명(玄允明)의 딸.

** '''형''' : 안방선(安邦善, 1543~1588) - 창신교위(彰信校尉).

** '''형수''' : 문의 박씨(文義朴氏) - 수사(水使) 박해(朴海)의 딸.

*** '''조카''' : 안효립(安孝立)

'''종손자''' : 안욱(安彧, 1595~1644)

*** '''조카''' : 안제립(安悌立) - 무과, 판관(判官).

*** '''조카''' : 안충립(安忠立) - 무과, 도총부 도사(都摠府都事), 초계군수(草溪郡守).

*** '''질부''' : 고흥 유씨(高興柳氏) - 유몽사(柳夢獅)의 딸. 유몽인(柳夢寅)의 조카.

*** '''조카''' : 안신립(安信立, 1578~1666) - 예빈시 주부(禮賓寺主簿).

*** '''질부''' : 함양 박씨(咸陽朴氏) - 참봉(參奉) 박계성(朴繼成)의 딸.

*** '''질부''' : 여양 진씨(驪陽陳氏) - 예빈시참봉(禮賓寺參奉) 진순신(陳舜臣)의 딸.

** '''누나'''

** '''매형''' : 남언강(南彦絳) - 본관 의령(宜寧).

** '''누나'''

** '''매형''' : 신중경(愼重慶) - 본관 거창(居昌).

** '''누나'''

** '''매형''' : [https://web.archive.org/web/20181117105118/http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/ppl/pplView.aks?pplId=PPL_6JOb_A1555_1_0017806 박종정](朴宗挺, 1555∼1597) - 본관 함양(咸陽), 1576년 진사. 안방준의 스승 중 한 명.

** '''누나'''

** '''매형''' : 이영남(李英男) - 본관 광주(廣州).

*** '''생질''' : 이정발(李廷發) - 본관 예안(禮安), 통덕랑(通德郞). (아들: 이유량(李惟樑), 이유강(李惟橿), [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1285678&cid=40942&categoryId=37713 이유장](李惟樟), 이유방(李惟枋))

'''생모''' : 진원 박씨(珍原朴氏) - 박이경(朴而儆)의 딸. 1513년 진사 [http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/exm/exmView.aks?exmId=EXM_SA_6JOa_1513_002291&curSetPos=0&curSPos=0&category=dirSer&isEQ=true&kristalSearchArea=B 박균](朴囷)의 손녀.

** '''본인''' : [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=579743&cid=46622&categoryId=46622 안방준](安邦俊) - 숙부 [https://web.archive.org/web/20181117105015/http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/exm/exmView.aks?exmId=EXM_SA_6JOa_1561_004794&curSetPos=2&curSPos=0&category=dirSer&isEQ=true&kristalSearchArea=B 안중돈](安重敦)의 양자가 됨.

** '''여동생'''

** '''매제''' : 이근(李根, 1577~?) - 본관 전의(全義). 1606년 무과, 주부(主簿).

*** '''생질''' : [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2651402&cid=51953&categoryId=55421 최계헌](崔繼憲, 1590~1643) - 본관 해주(海州).

** '''여동생'''

** '''매제''' : 송격(宋格) - 본관 신평(新平).

*** '''생질''' : 홍종문(洪鍾聞, 1605~?) - 본관 풍산(豊山). 1657년 문과.

** '''여동생'''

** '''매제''' : 김원(金院)

안방준의 종가는 전라남도 보성군 보성읍 우산리에 있으며, 종택이 남아있다. 종손 계보는 다음과 같다.

안방준(安邦俊) → 안후지(安厚之) → 안전(安峑) → 안두상(安斗相) → 안세현(安世賢) → 안창노(安昌老) → 안처악(安處岳) → 안명대(安命大) → 안권(安權) → 안영환(安永煥) → 안규삼(安圭三) → 안종묵(安鍾黙) → 안옥순(安玉淳) → 안병문(安秉文) → 안용섭(安龍燮) → 안재호(安在祜, 15대손)

참조

[1]

웹사이트

Ahn Bang-jun From naver terms encyclopedia

http://terms.naver.c[...]

[2]

웹사이트

Ahn Bang-jun from encyclopedia of korean literature

http://terms.naver.c[...]

[3]

웹사이트

Ahn Bang-jun from doosan encyclopedia

http://100.naver.com[...]

[4]

웹사이트

안방준(安邦俊)

http://encykorea.aks[...]

[5]

웹사이트

기묘유적(己卯遺蹟)

http://encykorea.aks[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com