한국화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국화는 한국의 전통 회화를 지칭하며, 고구려 시대 무덤 벽화에서 시작하여 고려 시대를 거쳐 조선 시대에 이르러 독자적인 화풍을 확립했다. 조선 시대에는 유교의 영향으로 불교 미술이 쇠퇴하는 듯했으나, 진경산수화, 풍속화, 책거리 등 다양한 장르가 발전했다. 일제강점기에는 서양 미술의 유입과 함께 어려움을 겪었지만, 한국 민속 미술관 설립 등 한국 미술의 가치를 재조명하려는 노력도 있었다. 현대에는 다양한 화가들이 활동하며, 불교 미술, 유교 미술, 남종화, 북종화, 민화 등 다양한 분류와 구륵법, 몰골법과 같은 화법, 그리고 종이, 붓, 먹, 벼루 등의 용구를 사용한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국화 - 수묵화

수묵화는 먹을 사용하여 농담으로 사물을 묘사하는 동양화 기법으로, 동아시아 국가에서 각 나라의 문화와 철학을 반영하며 발전해 현대에는 다양한 분야에서 응용되고 있다. - 한국화 - 화조화

화조화는 꽃, 새, 물고기, 벌레 등 자연물을 소재로 그린 그림으로, 중국에서 기원하여 한국과 일본으로 전래되어 각 문화권에서 독자적인 양식으로 발전했으며, 소재의 상징적 의미와 예술가의 개성을 담아 문인화의 중요한 부분을 차지하며 현대 디자인에도 활용된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

| 한국화 | |

|---|---|

| 한국화 | |

| |

| 로마자 표기 | Hangukhwa |

| 한자 표기 | 韓國畵 |

2. 역사

한국화는 한국인의 사상과 생활을 바탕으로 이루어졌으며, 화론(畵論)과 화법이 서구와는 다르다. 한국인은 공간에 대한 독특한 생각을 가지고 있는데, 화면을 종이나 비단으로 보는 것이 아니라 무한한 공간의 일부로 본다. 주로 먹을 사용한 선으로 그림을 그리되 여백을 중시하는 것이 특징이다. 이러한 공간감은 그림의 지상 과제인 기운생동(氣韻生動)을 구현하는 데 중요한 역할을 한다.[15] 작가의 심성을 정확하게 표현하고 공간과의 연결을 쉽게 하기 위해 선 형태를 사용한다. 이러한 특징들은 동양철학에 기반을 두고 있으며, 남종화와 북종화로 나뉜다.[15]

조선 중엽에는 겸재 정선, 혜원 신윤복, 단원 김홍도 등이 한국의 산수, 풍속 등을 그려 한국화를 발전시켰다. 전문적인 그림 공부를 하지 않은 이들이 그린 민화(民畵)는 천진난만한 세계를 표현하며 한국 민족성을 잘 나타낸다. 민화는 모필선(毛筆線)으로 된 형태에 색을 칠한 장식적인 그림으로, 한국 특유의 것이다.[16]

2. 1. 고구려 시대 (기원전 37년 ~ 기원후 668년)

고구려 미술은 주로 무덤 벽화에 보존되어 있으며, 그 이미지의 활기찬 표현으로 유명하다. 고구려 무덤과 다른 벽화에서는 세밀하게 묘사된 예술을 볼 수 있다. 많은 예술 작품이 독창적인 화풍을 가지고 있다.

고구려 무덤 벽화는 고구려 시기인 기원전 37년에서 기원후 668년 사이, 약 기원후 500년경에 제작되었다. 이 웅장하고 여전히 강한 색감을 가진 벽화들은 당시의 일상 생활과 한국 신화를 보여준다. 2005년까지 평양 근처의 대동강 유역, 황해남도 안악 지역에서 주로 70개의 벽화가 발견되었다.

2. 2. 고려 시대 (918년 ~ 1392년)

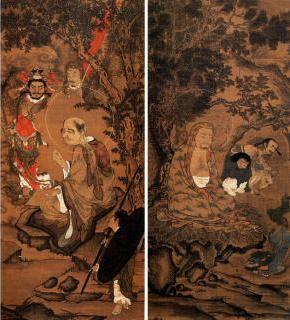

고려 시대에는 불교를 위한 특별한 그림들이 제작되었다. 관세음보살(관음보살) 그림은 특히 그 우아함과 영성으로 주목받는다.[5] 고려의 주요 가문들의 후원으로 정교하고 세밀한 불교 성인이나 승려의 그림과 같은 높은 품질의 불교 그림들이 제작되었다.공민왕(1330-1374)은 이 시기의 중요한 화가였다. 궁정 화가였던 이녕과 학자 화가였던 이제현은 불교 전통 외에도 중요한 고려 예술가로 간주된다.[22]

2. 3. 조선 시대 (1392년 ~ 1910년)

이 시기에는 유교의 영향력이 불교의 영향력을 능가했지만, 불교적 요소는 여전히 남아 있었다. 불교 미술은 계속되었고 장려되었지만, 조선 왕조의 공식적인 예술 중심지나 주류 취향에 의해 장려된 것은 아니었다. 그러나 개인의 가정, 심지어 조선 왕조 왕들의 별궁에서도 불교 미술의 단순함은 큰 인정을 받았지만, 도시적인 예술로 여겨지지는 않았다.

조선 왕조로의 과도기에는 일부 한국 불교 화가들이 일본으로 떠났다. 이수문(1400?–1450?)은 일본 소아파의 창시자로 여겨지며,[6] 1424년 한국에서 일본으로 돌아온 늙은 승려 화가 슈분 오브 쇼코쿠지의 배를 함께 탔다. 일본의 전통에 따르면 이수문은 그의 "고기와 조롱박" 그림 이후 솜씨가 뛰어나 요시모치 쇼군이 그를 전설적인 조세츠의 양자로 칭했다고 한다. 이수문은 일본 선 미술의 원작들과 함께 그림을 그렸고 영향을 미쳤으며, 일본 이름인 "리 슈분" 또는 "한국의 슈분"으로 일본에서 알려졌다. 일본 미술의 "바늘 점" 전통 전체는 이수문으로부터 시작되었으며, 그의 제자들을 통해 이어졌다. 그들은 소아파로 알려졌으며, 아시카가 쇼군이 후원하는 궁정 화가들보다 더 자연스러운 예술가 집단이었다.

조선 왕조는 군사적 후원 아래 시작되었지만, 고려 시대의 양식은 계속 발전했고, 불교의 도상(대나무, 난초, 매화, 국화)과 친숙한 매듭 행운 상징은 여전히 풍속화의 일부였다. 색상이나 형태에 실질적인 변화는 없었고, 통치자들은 예술에 대한 칙령을 내리는 데 소극적이었다. 명나라의 이상과 수입된 기법은 초기 왕조의 이상화된 작품에서 계속되었다. 초기 왕조의 화가로는 15세기의 화가 안견이 있다.

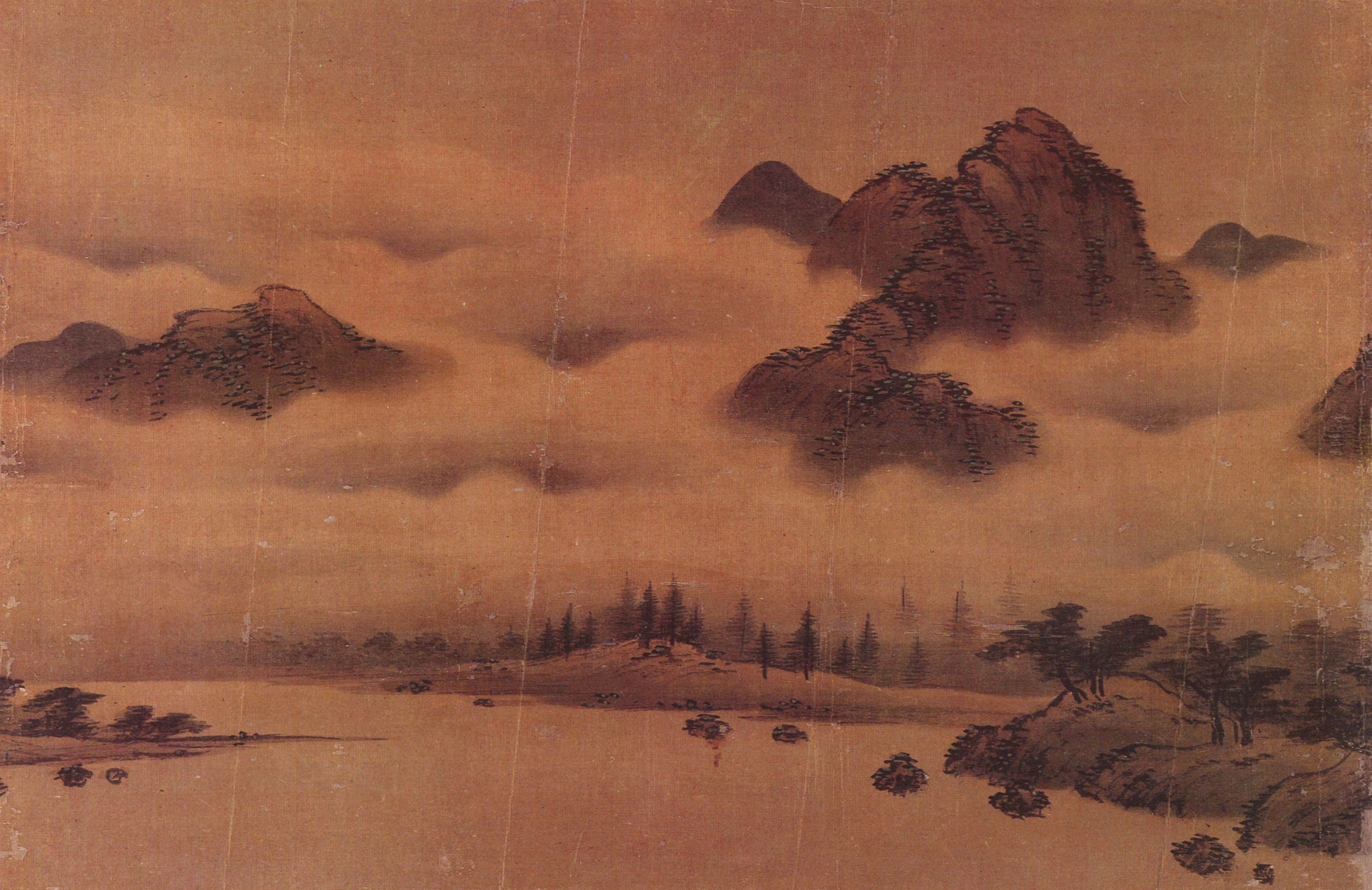

왕조 중반의 그림 스타일은 증가된 현실주의를 향해 나아갔다. 진경산수화라고 불리는 풍경의 국가적 그림 스타일이 시작되었는데, 이는 이상화된 일반적인 풍경의 전통적인 중국 스타일에서 특정 장소를 정확하게 묘사하는 것으로 이동했다. 사진적인 것은 아니었지만, 이 스타일은 한국 회화에서 표준화된 스타일로 자리 잡고 지원될 만큼 학문적이었다. 왕조 중반의 화가로는 황집중(1533년 출생)이 있다.

조선 왕조 중/후반기는 한국 회화의 황금기로 여겨진다. 이는 중국에서 만주족 황제 즉위로 인한 명나라와의 연결의 붕괴와 한국 예술가들이 민족주의와 특정 한국적 주제에 대한 내면적 탐구를 바탕으로 새로운 예술적 모델을 구축하도록 강요받은 것과 일치한다. 이 시기에 중국은 탁월한 영향력을 잃었고, 한국 미술은 자체적인 노선을 걸으며 점점 더 독특해졌다.

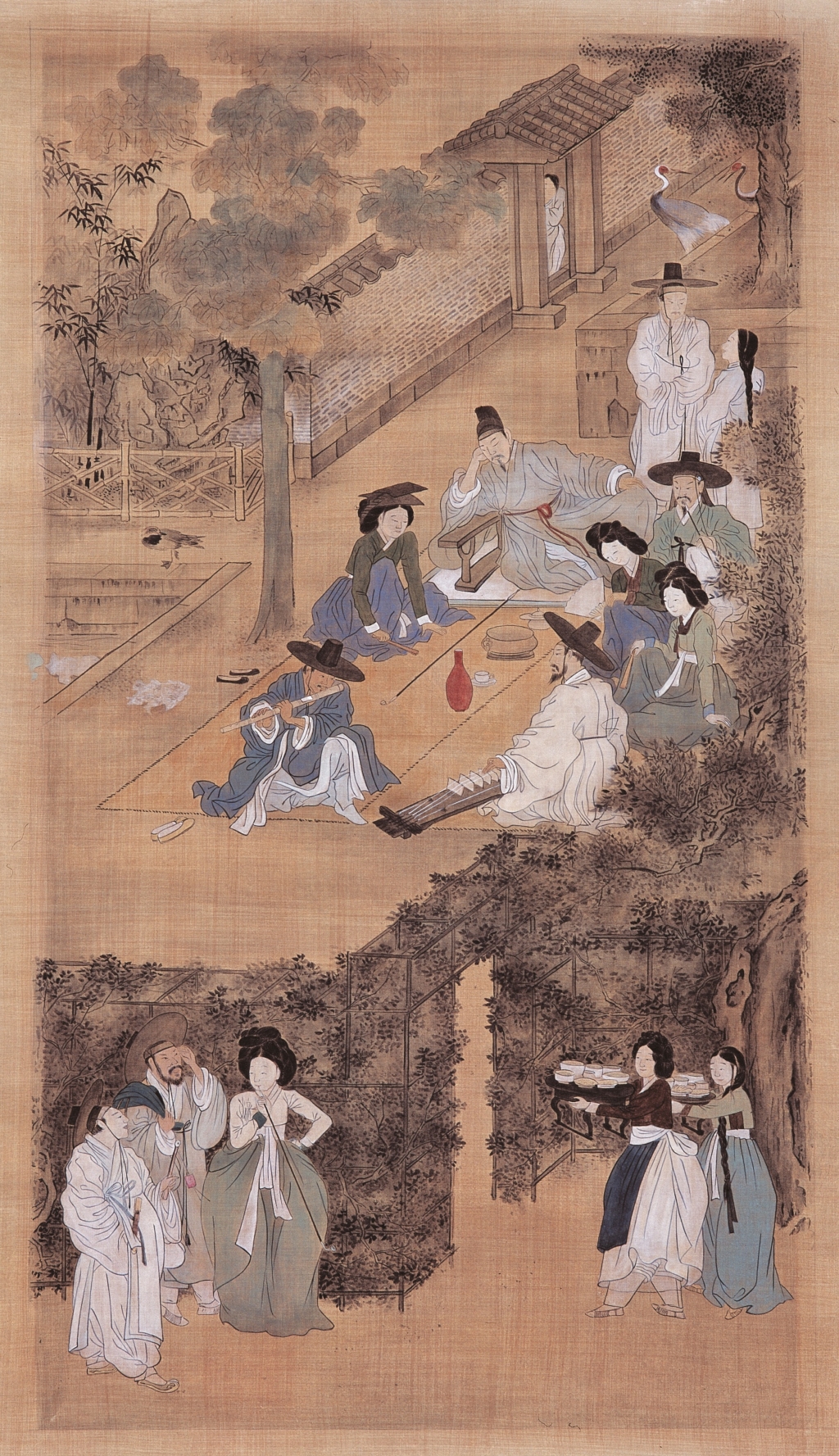

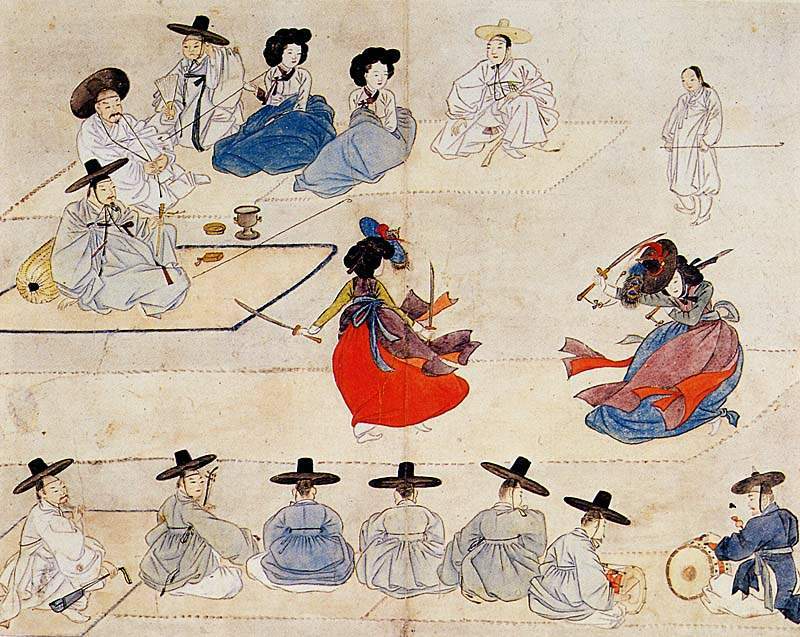

조선 시대 후기의 풍속화와 진경산수화는 유명하고 상징적인 작품이 되었지만, 권력의 높은 자리에 있는 사람들뿐만 아니라 그 밑에서 일하는 사람들, 평민 또는 하층민, 심지어 여성까지 한국 사람들과 그들의 과거의 수수한 현실을 보여준다. 현대 한국에서 이러한 그림들은 따뜻하고 조화로운 조선 후기의 번성하는 사회를 보여주는 기념품으로 보존되고 있다. 이러한 그림들을 통해 시청자의 눈에 단순하고 향수를 불러일으키는 과거가 투영되었으며, 김홍도(1745년 ~ )와 신윤복(1758년 ~ ?)이 창작한 이러한 걸작들은 한국의 상태, 사람, 역사를 묘사하는 훌륭한 예술 작품으로 홍보되고 있다. 이 그림에 쏟은 노력은 한국의 과거를 이해하기 위한 학문적 관심을 보여주며, 이러한 동기는 한국의 예술이 한국과 그 역사를 연구하고 지식을 추구하는 데 필수적인 부분이 되면서 시청자에게까지 확장될 수 있다.

일부 현대 연구에서는 당시의 문화적, 이념적 풍경과 같은 역사적 특수성을 한국 예술가들의 동기와 영감과 관련시키며, 그들의 작품에 쏟은 관심은 이러한 그림들의 대중화를 촉진했다. 여기에는 그 당시 그림이 어떻게 인기를 얻었는지에 대한 다양한 관점이 포함되어 있는데, 한 관점은 한국 풍속화가 중국의 고대 문명의 정당한 계승자로서 자국의 문화를 대하기 시작한 후 한국인들의 자부심과 자신감의 산물이라는 분석이다. 후기 유교 문명의 쇠퇴와 만주족 청 아래에서 중국 본토의 명의 멸망은 이러한 사건들이 조선 후기 예술가들이 새로운 그림에서 조선 한국의 풍경과 사회의 가치를 재정립하도록 이끌었다. 또 다른 관점은 당시 학습에 대한 관심이 고조되는 것에 대한 해석적 접근 방식인데, 이는 조선 시대 예술가들에게 한국의 일상 생활과 사회적 풍경의 변화를 새로운 관점에서 바라볼 수 있는 동기와 영감을 제공했으며, 조선 예술가들은 학문적인 실질적인 연구를 추구하는 데 많은 시간을 할애했기 때문에 사람들과 그들의 삶은 그들의 작품에 기여하는 핵심 요소였으며, 그들이 주변에서 만난 사람들을 묘사하고 관찰하려는 그들의 결의도 그러했다.

한국 사람들의 일상적인 모습을 그린 조선 시대 중/후반의 많은 예술가들 중에서 한 명의 양반 예술가가 두각을 나타냈으며, 이 장르의 창시자로 묘사되었는데, 그 예술가는 바로 윤두서(1668년 ~ 1715년)였다. 윤두서는 그가 주변에서 관찰한 평민들의 노동, 행동, 여가 및 감정을 바탕으로 많은 그림을 그렸을 것이다. 이는 그 당시 전례가 없었기 때문에 사람들을 자극하기 시작했고, 이러한 작품의 주제는 이전 시대의 장식적인 부가물이 아닌 주요 모티프가 되었다.

주요 화가들의 목록은 길지만, 가장 주목할 만한 이름은 다음과 같다.

| 이름 | 활동 시기 | 주요 특징 및 작품 |

|---|---|---|

| 정선 | 1676–1759 | 중국 명나라의 오파의 영향을 받은 문인 화가; 금강산 풍경에 매료되었다. |

| 윤두서 | 1668–1715 | 초상화가. |

| 김홍도 | 1745년~ | 필명 단원. 많은 자연 작업 활동에서 평민 및 노동 계급 사람들의 다채로운 군중 장면을 그렸다. 그의 그림은 엽서 또는 사진과 같은 사실주의를 흰색, 파란색, 녹색의 팔레트로 표현한다. 그의 작품에는 서예가 거의 또는 전혀 없지만, 유머 감각과 다양한 제스처와 움직임을 가지고 있다. |

| 신윤복 | 1758–? | 필명 혜원. 궁중 화가로, 스타일화된 자연 속에서 움직이는 학자나 양반 계급의 그림을 자주 그렸다. 그는 강렬한 빨강과 파랑, 그리고 회색빛 산수화로 유명하다. |

| 장승업 | 1843–1897 | 필명 오원. 조선 시대 후기의 화가이자 조선 한국의 3대 원 중 한 명이었다. |

사용된 서예는 종종 신중하게 이루어진다.

"문인화"의 다른 중요한 예술가로는 이경윤, 강세황이 있다.

책거리는 책을 주요 주제로 하는 한국 조선 시대의 정물화 장르이다.[7] 책거리는 18세기 후반부터 20세기 전반까지 번성했으며 왕에서 평민에 이르기까지 모든 계층의 사람들이 즐겨 한국 문화의 책과 학습에 대한 열정을 드러냈다.[8]

2. 4. 일제강점기 (1910년 ~ 1945년)

1880년대 중반부터 1945년 일본의 무조건 항복으로 한국이 연합국에 의해 해방되기 전까지 한국의 예술가들은 매우 어려운 시기를 보냈다.1880년대부터 일본에서 서양 미술이 인기를 얻으면서 전통적인 한국 미술에 대한 평가가 낮아졌다. 그럼에도 불구하고, 1924년 일본의 철학자 야나기 무네요시에 의해 한국 민속 미술관이 설립된 것은 여전히 한국 미술을 높이 평가했던 일본 미학자들의 강력한 사례이다.

일본은 또한 조선미술전람회를 개최하여 박수근과 같은 많은 젊은 한국 예술가들을 배출했다. 지금까지 일본 강점기 하의 숨겨진 예술에 대한 회고전이나 일본의 예술적 요구에 굴복해야 했던 사람들 사이의 갈등에 대한 논의는 없었다. 이는 일본에서 공부하고 일하며 일본식으로 그림을 그린 예술가들이 다른 대안 없이 타협에 대한 자기 방어와 정당화를 강요받았기 때문에 민감한 문제이다.

조선 왕조 말기와 일제 강점기를 연결하는 주목할 만한 예술가로는 치운영 (1853–1936)이 있다.

2. 5. 현대 (1945년 이후)

색채 이론은 정형화된 원근법보다 더 많이 사용되었으며, 화가에게 주요 영향을 미치는 것은 한국 도자기이기 때문에 회화적 예술과 팝 그래픽 사이에는 아직 교집합이 없다.현대 한국화 작가 목록은 다음과 같다.

한국화는 크게 남종화(南宗畵)와 북종화(北宗畵)로 나뉘며, 흔히 남화, 북화로 줄여 부른다. 이 둘은 정신적인 면뿐만 아니라 그림을 그리는 방법(화법)에서도 서로 다른 특징을 보인다.[15] 조선 중엽에는 겸재 정선, 혜원 신윤복, 단원 김홍도 등이 한국의 산수와 풍속을 사실적으로 그려내 한국화의 고유한 특징을 확립했다. 전문적인 그림 교육을 받지 않은 사람들이 그린 민화(民畵)는 천진난만함 속에 한국인의 민족성을 잘 드러낸다. 민화 역시 붓으로 선을 그리고 색을 칠하는 방식으로, 장식적인 그림이 많으며 한국 특유의 화풍을 보여준다.[16]

3. 분류

불교 미술은 부처나 불교 승려를, 유교 미술은 한가롭게 휴식을 취하거나 조용한 산속에서 공부하는 선비의 모습을 주로 묘사하며, 전반적인 동아시아 미술의 경향을 따른다. 후광은 꼭 금색이 아니어도 밝은 색으로 표현할 수 있으며, 얼굴은 인간미와 연륜이 느껴지도록 사실적으로 묘사된다. 옷 주름은 섬세하게 표현되는데, 중세 및 르네상스 서양 미술처럼 옷 주름과 얼굴은 특정 기술을 전문으로 하는 두세 명의 화가가 আলাদাভাবে 그리는 경우가 많았다. 도상학은 불교 도상학을 따른다.

선비들은 전통적인 갓이나 다른 등급을 나타내는 모자를 쓰고, 단색의 선비 복장을 하는 경향이 있다. 이들은 주로 산 근처의 찻집이나 산장, 또는 스승이나 멘토와 함께 있는 모습으로 그려진다.

한국 궁중 미술에서는 전 세계적으로 익숙한 사냥 장면을 자주 볼 수 있는데, 이는 몽골과 페르시아의 사냥 장면을 떠올리게 한다. 멧돼지, 사슴, 수사슴, 그리고 시베리아호랑이 등이 사냥 대상이었다. 특히 치명적인 창과 창자루가 달린 철퇴가 사냥터 안에서 기마병에 의해 사용되었으며, 지상에 있는 궁수들은 몰이꾼으로서 동물을 자극하는 역할을 했다. 부처는 한국적인 얼굴 특징을 가지며 편안하게 휴식하는 자세를 취하는 경향이 있다.

3. 1. 남종화 (南宗畵)

남종화(南宗畵)는 동양철학에 기본을 둔 동양 회화 양식의 하나로, 북종화(北宗畵)와 함께 동양화의 두 종파를 이룬다. 흔히 남화, 북화로 약칭되며, 정신면과 화법에서 서로 다른 점을 보인다.[15]

선불교(禪佛敎)의 남종선(南宗禪)의 기본 사상인 돈오(頓悟)는 남종화의 정신이다. 따라서 그림의 기술보다는 그림을 그리는 사람의 정신과 교양을 더 중시하며, 이러한 정신과 교양이 갖추어진 후에 그림을 그릴 때 격조 높은 작품을 얻을 수 있다고 생각한다. 남화는 문인, 사대부 간에 여기(余技)로 행해지는 문인화와 통하는 점이 많아 문인들의 비호를 많이 받았다. '상남폄북설(尙南貶北說)'은 명나라 시대의 동기창(董其昌), 막시룡(莫是龍) 등이 제창한 것으로 남화의 우위성을 강조한 것이다.[17]

3. 2. 북종화 (北宗畵)

북종화(北宗畵)는 선(禪)의 북종(北宗)과 연관성 있는 생각으로 점오(漸悟)의 길을 걷는다. 화가가 품격 높은 그림을 이루려면 먼저 화기(畵技)를 기초부터 수련하여 점점 그 기(技)와 식견이 이루어져 세련됨을 기대해야 한다는 것이다. 궁극적으로 높은 품격의 그림을 얻자는 것은 남종화의 생각과 같지만, 그림을 배우는 과정(學畵過程)과 이에 임하는 정신적 태도를 좀 달리한다.[18]

3. 3. 민화 (民畵)

조선 중엽 정선, 신윤복, 김홍도 등이 한국의 산수·풍속 등을 그려 고유한 화풍을 이루었다. 전문적인 그림 공부를 하지 않은 이들의 그림은 민화(民畵)라고 불리며, 천진난만한 세계를 통해 한국인의 민족성을 잘 보여준다. 민화는 붓으로 그린 선에 색을 칠한 것으로, 장식적인 그림이 많으며 한국 특유의 것이다.[16]

민화는 다음과 같은 주제들을 다룬다.

불교 사찰과 암자는 다양한 민화의 보고(寶庫)이다. 사찰 그림들은 단순한 구성과 밝은 색채가 특징이다.[4]

민화에는 충효(忠孝)를 주제로 한 인물화, 학자들의 일대기를 그린 그림, 잉어가 용으로 변하는 그림(뛰어난 학문적 성취와 성공적인 관직 진출에 대한 열망을 상징) 등이 있다.[4]

고대 민속화는 대부분 장식용으로 사용되었다. 샤머니즘, 도교, 불교, 유교 등 다양한 신앙을 조화시킨 민족의 종교적 전통을 보여준다.[4]

4. 화법

한국화는 한국인의 사상과 생활을 바탕으로 하며, 서구의 화론(畵論) 및 화법과 차이를 보인다. 한국화는 공간에 대한 독특한 인식을 바탕으로 하는데, 화면을 단순한 종이나 비단이 아닌 무한한 공간의 일부로 간주한다. 이러한 공간에 먹을 주로 사용하여 선을 그리고 여백을 중시하는 것이 특징이다. 이는 작가의 심성을 정확하게 표현하고 공간과의 연결을 쉽게 하기 위함이다.[15]

한국화의 주요 특성은 공간감과 선 형체이며, 이는 동양철학에 기반을 둔다. 동양화는 크게 남종화(南宗畵)와 북종화(北宗畵)로 나뉘며, 각각 정신과 화법에서 차이를 보인다.[15] 화법 또한 구륵법과 몰골법 두 가지로 나뉜다.

남화와 북화는 화법에 있어서도 다소 차이를 보인다. 남화는 중국 남종선의 영향을 받아 정신적 기조를 이루며, 남방의 온화한 산세를 부드럽게 표현한다. 아교를 사용하는 채색법 대신 필세(筆勢)와 기운(氣韻)을 중시하는 선염법(渲染法)을 주로 사용하며, 묵과 선이 주가 되고 채색은 보조적인 역할을 한다.[23]

반면 북화는 북방의 험준한 산악을 주로 그리며, 천연석채(天然石彩)를 사용하는 색채화가 특징이다. 금벽산수(金碧山水)나 사녀도(仕女圖) 등이 대표적이지만, 묵 중심의 북종산수(北宗山水)도 존재한다.[23]

조선 중엽에는 겸재 정선, 혜원 신윤복, 단원 김홍도 등이 한국 고유의 산수화와 풍속화를 발전시켰다. 또한, 전문적인 그림 교육을 받지 않은 사람들이 그린 민화(民畵)는 천진난만한 세계를 표현하여 한국인의 민족성을 잘 보여준다.[16]

4. 1. 구륵법 (鉤勒法)

구륵법(鉤勒法)은 묘사할 대상의 윤곽을 선으로 그린 후에 색을 칠하는 화법이다.[23] 한국의 민화는 모필선(毛筆線)으로 된 형태에 색을 칠한 것으로, 구륵법을 사용한 예시 중 하나이다.[23]4. 2. 몰골법 (沒骨法)

구륵법이 묘사할 대상의 윤곽을 선으로 그린 후에 색을 칠하는 방법이라면, 몰골법은 담묵(淡墨)이나 채색으로 먼저 도포하듯 찍어서 그리고 마르기 전에 농도 있는 먹이나 채색으로 선적 골기(線的 骨氣)를 주는 것이다.[23] 대체적으로 묘법을 구별해 보면 이 두 화법에 속하지 않는 것은 드물다.[23]5. 용구

한국화에 쓰이는 용구와 재료는 종이, 붓, 먹, 벼루, 채색이다.[24]

화용지(畵用紙)로는 화선지(畵宣紙)가 으뜸이며, 화견(畵絹)과 한국 민화나 고화(古畵)에 쓰인 장지(壯紙) 등도 있다. 북종 색채화에는 지본(紙本)이나 비단 중 침윤(浸潤)이 심하지 않은 것이 적당하다. 아교로 포수(泡水)한 후 채색이나 먹을 사용하기 때문이다. 반대로 남화 용지로는 화선지와 같이 침윤이 잘 되며 필획이 선명하게 나타나는 것을 쓴다.[24]

붓은 북화의 도포 위주 그림에는 화용필로서 크게 가리는 것이 없지만, 남문인화(南文人畵)의 경우 양호장봉필(羊毫長鋒筆)을 택하며 운필(運筆)과 필세(筆勢)를 중시한다. 먹은 청(靑)·현(玄)·흑(黑)의 3색이 있어 화가(畵者)가 선택한다.[24]

벼루는 서예(書藝)에서와 같이 마묵(磨墨)이 곱게 되고 오래도록 마르지 않는 것이 좋은데, 중국의 단계연(端溪硯)을 최고로 친다. 흡연·조하연(桃河硯) 등이 그 다음이다. 한국의 남포연(藍浦硯)이 많이 쓰이지만, 연면(硯面)의 봉망(鋒芒)과 수목의 불건도(不乾度)는 단연(端硯)에 미치지 못한다.[24]

채색은 호분(胡粉)·자토·주(朱)·인지·군청(群靑)·녹청(綠靑)·등황(藤黃) 등 천연 안료를 사용하지만, 근래에는 불변색 인조 안료도 많이 쓰인다. 필법은 서예와 통하는 것으로, 현완(懸腕)·직필(直筆)·중봉(中鋒)이 기본 조건이며, 선의 생명감을 얻는 것을 중요시한다.[24]

6. 주요 화가

| 이름 | 설명 |

|---|---|

| 정선 (1676–1759) | 조선 중기의 화가. 중국 명나라의 오파의 영향을 받은 문인 화가로, 금강산 풍경에 매료되었다. |

| 윤두서 (1668–1715) | 조선 중기의 화가. 초상화가. |

| 김홍도 (1745년~) | 조선 후기의 화가. 호는 단원. 평민 및 노동 계급 사람들의 다채로운 군중 장면을 사실주의 화풍으로 그렸다. 그의 작품에는 서예가 거의 없지만, 유머 감각과 다양한 제스처, 움직임이 표현되어 오늘날까지 널리 모방되고 있다. |

| 신윤복 (1758–?) | 조선 후기의 화가. 호는 혜원. 궁중 화가로, 스타일화된 자연 속에서 움직이는 학자나 양반 계급의 그림을 자주 그렸다. 강렬한 빨강과 파랑, 그리고 회색빛 산수화로 유명하다. |

| 장승업 (1843–1897) | 조선 말기의 화가. 호는 오원. 조선의 3대 화가 중 한 명으로 꼽힌다. |

문인화의 다른 중요한 예술가로는 이경윤, 강세황 등이 있다.

책거리는 책을 주요 주제로 하는 조선 시대의 정물화 장르이다.[7] 책거리는 18세기 후반부터 20세기 전반까지 번성했으며 왕에서 평민에 이르기까지 모든 계층의 사람들이 즐겨 한국 문화에서 책과 학습에 대한 열정을 보여주었다.[8]

색채 이론은 정형화된 원근법보다 더 많이 사용되었으며, 화가에게 주요 영향을 미치는 것이 한국 도자기였다. 회화적 예술과 팝 그래픽 사이에는 아직 교집합이 없다.

7. 갤러리 (생략)

참조

[1]

문서

Dunn, 352, 360

[2]

문서

Dunn, 360-361

[3]

문서

Dunn, 361

[4]

서적

Guide to Korean Culture

Hollym International Corp.

[5]

웹사이트

Goryeo Dynasty: Korea's Age of Enlightenment

http://www.asianart.[...]

[6]

웹사이트

Term details

https://www.britishm[...]

[7]

웹사이트

Korean Chaekgeori Paintings

https://www.metmuseu[...]

The Metropolitan Museum of Art

2017-11-30

[8]

웹사이트

책거리

http://folkency.nfm.[...]

National Folk Museum of Korea

2017-11-30

[9]

네이버 백과사전

김영기

http://100.naver.com[...]

[10]

네이버 백과사전

한국화

http://100.naver.com[...]

[11]

한국민족문화대백과

한국화

http://100.nate.com/[...]

[12]

학위논문

韓国画の再考察 金殷鎬の作品を中心として

http://www.tamabi.ac[...]

多摩美術大学

2000-03-23

[13]

브리태니커 백과

채색화

http://100.nate.com/[...]

[14]

네이버 백과사전

현대의 한국미술

http://100.naver.com[...]

[15]

글로벌 세계 대백과

동양화

[16]

글로벌 세계 대백과

동양화

[17]

글로벌 세계 대백과

동양화/남종화

[18]

글로벌 세계 대백과

동양화/북종화

[19]

서적

Guide to Korean Culture

Hollym International Corp.

[20]

서적

Guide to Korean Culture

Hollym International Corp.

[21]

서적

Guide to Korean Culture

Hollym International Corp.

[22]

웹인용

portraits painted by King Gongmin

https://webzine.muse[...]

[23]

글로벌 세계 대백과

동양화/동양화의 화법

[24]

글로벌 세계 대백과

동양화/용구

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

‘어부사시사’의 시심을 모시 한올 한올 풀어 화폭에 담았다

훨훨 학처럼 날아가고파…조선 명화 거장들의 속내 보여주는 꽃과 색

꽃이 아닌 꽃…심상으로 펼친 푸른 정원

세종대 세종뮤지엄갤러리 1관,류광일 기획초대전 개최

간송컬렉션에 묻혀 있던 부채그림 명작들을 만나다

'화중지왕' 모란을 그리다…자연 본질 탐구해 온 작품 세계

“‘건희1’ 꼬리표 얻었는데”...故이건희 회장이 기증한 옛 그림 목록집 나왔다

“흔적도 없이 잊혀진 독립운동가…칼로 새기고, 가슴에 품습니다”

이은숙과 강주룡, 원산 총파업까지···칼로 새긴 독립전쟁

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com