이제현

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이제현은 고려 후기의 문신, 유학자, 성리학자로, 원나라와 고려를 오가며 활동했다. 그는 14세에 과거에 급제하고, 충선왕의 신임을 얻어 만권당에서 학문을 연구하며 외교적 역할을 수행했다. 충숙왕, 충혜왕, 공민왕 대에 걸쳐 문하시중을 역임하며 개혁 정치를 펼쳤으며, 이색 등 많은 제자를 길러 조선 성리학 발전에 영향을 미쳤다. 저서로 《익재난고》, 《역옹패설》 등이 있으며, 사후에는 문충이라는 시호를 받았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이제현 - 역옹패설

《역옹패설》은 고려 말 학자 이제현이 쓴 수필집으로, 역사, 인물 일화, 시화 등을 만록체 형식으로 담아 몽골 간섭과 무신정권의 폐해를 비판하고 민족 자주성, 정치 현실, 문학에 대한 관점을 보여주며, 조선 전기 사대부들의 문학, 정치, 철학에 대한 통찰을 제공하는 중요한 자료이다. - 고려의 화가 - 공민왕

공민왕은 고려의 제31대 왕으로 원나라의 간섭에서 벗어나 자주적인 개혁을 추진했지만, 친원 세력의 반발과 외세의 침입으로 어려움을 겪었으며, 개혁 정책과 신돈 등용을 통해 토지 개혁을 시도했으나 실패하고 시해당했다. - 고려의 서해도안찰사 - 하윤원

하윤원은 고려 말기의 문신으로, 진사시 합격 후 공민왕 때 여러 관직을 거치며 백성을 위한 정치를 펼쳤고 홍건적 침입 때 공을 세워 공신에 책록되었으며 청렴하고 강직한 성품으로 명사들과 교류하였다.

| 이제현 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 본명 | 이지공(李之公) → 이제현(李齊賢) |

| 자 | 중사(仲思) |

| 호 | 익재(益齋), 역옹(櫟翁), 실재(實齋) |

| 시호 | 문충공(文忠公) |

| 출생일 | 1288년 1월 28일 |

| 사망일 | 1367년 8월 24일 (향년 79세) |

| 국적 | 고려 |

| 민족 | 한국인 |

| 신분 | |

| 작위 | 계림부원군(鷄林府院君) |

| 정치 활동 | |

| 정당 | 무소속 |

| 주요 직위 | 고려의 1차 문하시중 겸 우정승 (1352년 10월 ~ 1353년 1월) 고려의 2차 문하시중 겸 우정승 (1354년 12월 ~ 1356년 3월) 고려의 3차 문하시중 (1356년 11월 ~ 1357년 3월) |

| 공신 | 단성익찬공신(端誠翊贊功臣)과 추성양절공신(推誠亮節功臣) |

| 학력 및 과거 | |

| 학력 | 성균시 장원 급제 |

| 과거 | 1301년 문과 과거 입격 |

| 가계 | |

| 가문 | 경주 이씨 |

| 아버지 | 이진(李瑱) |

| 어머니 | 진한국대부인 박씨 |

| 배우자 | 초배: 길창국부인 권씨(吉昌國夫人 權氏, 사별) 계배: 수춘국부인 박씨(壽春國夫人 朴氏, 사별) 삼취: 서원군부인 서씨(瑞原郡夫人 徐氏, 삼혼) |

| 형제자매 | 이관(형), 이지정(아우) |

| 자녀 | 4남 11녀(배다른 15남매) |

| 친인척 | 이핵(친조부), 이계손(맏사위), 이척(외손자) |

| 종교 및 사상 | |

| 종교 | 불교 → 유교(성리학) |

| 기타 정보 | |

| 웹사이트 | 두피디아 이제현 |

2. 생애

이제현은 고려 말의 대표적인 유학자이자 성리학자이며, 외교관, 문신으로 활동했다. 검교정승 이진의 아들로 경주에서 태어나, 백이정과 권부의 문하에서 수학하고 15세에 과거에 급제하여 관직 생활을 시작했다. 초기에는 연경궁녹사, 예문춘추관, 사헌부규정 등을 지냈다.

1319년 충선왕의 부름으로 원나라 연경의 만권당에서 조맹부 등 원나라 학자들과 교류하며 학문적 명성을 쌓았다. 충선왕이 모함을 받아 토번(티베트)으로 유배되자, 그의 부당함을 원나라에 상소하여 유배지를 옮기도록 하는 데 기여했다. 또한 1323년 유청신, 오잠 등이 고려를 원나라의 성으로 만들려 했던 입성책동을 막아내는 데 중요한 역할을 했다. 이러한 공로로 1320년 단성익찬공신(端誠翊贊功臣)에 책록되었고, 이후 추성양절공신(推誠亮節功臣)에 책록되고 계림부원군(鷄林府院君)에 봉해졌다. 이후 충혜왕이 원나라에 의해 폐위될 위기에 처했을 때도 적극적으로 변호에 나섰다.

공민왕 대에는 권정동행성사를 거쳐 1356년 최고 관직인 문하시중에 올라 개혁 정치를 보좌했으나, 기철 등 친원 세력 숙청 이후 정국 혼란 속에서 뜻을 이루지 못하고 1357년 은퇴했다. 은퇴 후에는 학문 연구와 후진 양성에 힘썼으며, 이색과 같은 뛰어난 제자를 길러내 고려 말 신진사대부와 조선 사림파 학문의 기틀을 마련했다.

그는 성리학 발전뿐만 아니라 시와 문장, 그림, 서예에도 능했으며, 수필집 《역옹패설》과 시문집 《익재난고》 등 많은 저술을 남겼다. 또한 여러 차례 국사 편찬에 참여하여 고려 후기 역사 기록에도 기여했다. 공민왕의 후궁인 혜비 이씨는 그의 딸이다. 1374년에는 공민왕묘에 합사되었다.

2. 1. 생애 초반

이제현은 고려 말의 중요한 유학자이자 성리학자로, 후대의 신진사대부와 조선 시대 사림파의 학문적 선구자로 평가받는다. 그는 일찍이 백이정과 권부 문하에서 성리학을 수학하였으며,[15] 1301년 15세의 나이로 과거에 급제하여 관직 생활을 시작했다.[15] 초기에는 연경궁녹사, 예문춘추관, 사헌부규정 등 여러 관직을 거치며 경력을 쌓았다.2. 1. 1. 출생과 가계

익재 이제현은 1287년[15] 검교정승 이진과 부인 진한국대부인 박씨의 아들로 태어났다. 고려 건국 초 삼한공신(三韓功臣)이며 경순왕의 사위였던 이금서의 후손이다. 그러나 5대조 이선용 대에는 말단직인 군윤에 머무는 등 가세가 기울어 하급 관료를 전전하다가, 아버지 이진이 과거에 급제하여 크게 출세하면서 가문을 다시 일으켰다. 아버지 이진은 검교문하시중(檢校門下侍中)을 지냈다.이제현의 처음 이름은 지공(之公)이고, 자는 중사(仲思)였으나 뒤에 제현으로 이름을 바꾸었다. 어려서부터 남달리 조숙하여 책 읽기를 즐겼고 글을 잘 지었다. 전설에 따르면 어릴 때부터 작가로서의 기질, 이른바 작자기(作者氣)를 지녔다고 한다.

일찍이 백이정의 문하에서 성리학을 배웠고, 후일 장인이 된 권부에게서도 가르침을 받았다.

| 구분 | 관계 | 이름 | 생몰년 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 부모 | 부친 | 이진(李瑱) | 1244년 ~ 1321년 | 검교문하시중 역임 |

| 모친 | 진한국대부인 박씨 | |||

| 형제 | 형 | 이관(李琯) | ||

| 아우 | 이지정(李之正) | |||

| 처첩 및 자녀 | 정실 | 길창국부인 권씨(吉昌國夫人 權氏) | 1288년 ~ 1332년 | 권부(權溥)의 딸 |

| 자녀 (길창국부인 권씨 소생) | 아들 | 이서종(李瑞種) | ||

| 아들 | 이달존(李達尊) | 1313년 ~ 1340년 7월 24일 | ||

| 아들 | 이름 미상 | 요절 | ||

| 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) | |||

| 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) | |||

| 딸 | 의화택주 경주 이씨(義和宅主 慶州 李氏) | |||

| 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) | 요절 | ||

| 계실 | 수춘국부인 박씨(壽春國夫人 朴氏) | 박거실(朴居實)의 딸 | ||

| 자녀 (수춘국부인 박씨 소생) | 아들 | 이창로(李彰路) | ||

| 딸 | 혜비 이씨 | ? ~ 1408년 2월 29일 | 공민왕의 후궁 | |

| 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) | |||

| 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) | |||

| 삼취 | 서원군부인 서씨(瑞原郡夫人 徐氏) | 서중린(徐仲麟)의 딸 | ||

| 자녀 (서원군부인 서씨 소생) | 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) | ||

| 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) | |||

| 첩 | 이름 미상 | |||

| 자녀 (첩 소생) | 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) | ||

| 딸 | 경주 이씨(慶州 李氏) |

2. 1. 2. 과거 급제와 결혼

1301년(충렬왕 27년) 15세의 나이로 성균관시에 장원으로 급제하고, 이어서 과거에 합격하여 관직 생활을 시작했다.[15] 같은 해, 당시의 대학자이자 권세가였던 권부의 딸을 아내로 맞이했다. 그러나 첫 부인 권씨는 일찍 세상을 떠났고, 이후 박거실의 딸 박씨와 재혼했으며, 나중에는 서중린의 딸 서씨를 세 번째 부인으로 맞이했다. 또한 몇 명의 첩이 있었는데, 그중 한 첩에게서 두 딸을 얻었다.1303년에는 권무봉선고 판관(權務奉先庫判官)과 연경궁녹사(延慶宮錄事)에 임명되었고, 1308년에는 예문 춘추관에 들어갔다. 1309년에는 사헌부규정(司憲府糾正)이 되었다.

충선왕이 복위하여 고려로 돌아올 때 왕을 따르던 원나라 여인이 함께 왔으나, 왕은 이별의 징표로 연꽃 한 송이를 주어 돌려보냈다. 고려에 돌아온 후 충선왕은 그 여인을 몹시 그리워하여 이제현에게 원나라에 가서 그녀를 만나보도록 했다.[16] 이제현이 갔을 때, 여인은 다락방에서 며칠 동안 먹지 않아 말도 제대로 못 하는 상태였지만, 붓을 들어 시 한 구절을 적었다.[16]

: 보내주신 연꽃 한 송이 처음엔 붉더니

: 가지 떠난 지 이제 며칠, 사람과 함께 시들었네[16]

이제현은 왕을 염려하여 이 사실을 숨기려 했으나 결국 보고했다. 고려로 돌아온 이제현은 충선왕에게 "여인이 술집에 들어가 젊은 사람들과 어울린다는 소문을 듣고 찾아보았으나 찾지 못했습니다."라고 거짓으로 아뢰었다.[16] 충선왕은 이 말을 듣고 노하여 땅에 침을 뱉으며 여인을 비난했다. 다음 해 왕의 생일에 이제현은 뜰 아래로 물러나 엎드리며 "죽을 죄를 지었습니다."[16]라고 말하며 사실을 고백했다. 이제현이 여인의 시를 올리며 당시의 상황을 설명하자, 충선왕은 눈물을 흘리며 말했다.[16]

: "그때 이 시를 보았더라면 나는 무슨 일이 있더라도 돌아갔을 것이다. 그대가 나를 아껴 일부러 다르게 말했으니 참으로 충성스럽다.[16]"

이 일 이후 이제현은 충선왕의 깊은 신임을 얻게 되었다.

1311년(충선왕 복위 3년)에는 전교시승(典校寺丞)과 삼사판관(三司判官)을 지냈고, 1312년에는 외직인 서해도안렴사(西海道按廉使)로 파견되었다.

2. 1. 3. 충선왕과의 인연

1309년 사헌부규정(司憲府糾正)이 되었다. 충선왕이 복위하여 귀국할 때 왕을 따르던 원나라 여인이 있었는데, 왕은 그녀에게 연꽃 한 송이를 이별의 징표로 주어 돌려보냈다. 그러나 고려에 돌아온 충선왕은 그녀를 잊지 못하고 이제현에게 원나라에 가서 그녀를 만나보도록 하였다.[16] 이제현이 찾아갔을 때, 그 여인은 다락방에서 며칠 동안 식음을 전폐하여 말도 제대로 못 하는 상태였다. 그녀는 겨우 붓을 들어 시 한 구절을 적어 이제현에게 보여주었다.[16]: 보내주신 연꽃 한 송이 처음엔 붉더니

: 가지 떠난 지 이제 며칠, 사람과 함께 시들었네[16]

이제현은 왕이 이 사실을 알면 상심할 것을 염려하여 처음에는 숨기려 했으나 결국 사실대로 보고하기로 마음먹었다. 고려로 돌아온 이제현은 충선왕에게 "그 여인이 술집에 드나들며 젊은 사람들과 어울린다는 소문을 듣고 찾아보았으나 찾지 못했습니다."라고 거짓으로 아뢰었다.[16] 충선왕은 이 말을 듣고 노하여 땅에 침을 뱉으며 실망감을 드러냈다. 그러나 다음 해 왕의 생일에 이제현은 뜰 아래로 물러나 엎드리며 "죽을 죄를 지었습니다."[16]라고 아뢰며 사실을 고백했다. 충선왕이 이유를 묻자, 이제현은 여인이 쓴 시를 올리며 당시의 상황을 설명했다. 충선왕은 눈물을 흘리며 말했다.[16]

"그 때 이 시를 보았더라면 나는 무슨 일이 있더라도 돌아갔을 것이다. 그대가 나를 아껴 일부러 다르게 말하였으니 참으로 충성스러운 일이다.[16]"

이 일을 계기로 이제현은 충선왕의 각별한 신임을 얻게 되었다. 1311년(충선왕 복위 3년)에는 전교시승(典校寺丞)과 삼사판관(三司判官)을 지냈고, 1312년에는 외직인 서해도안렴사(西海道按廉使)로 파견되었다.

1320년, 아들 충숙왕에게 왕위를 물려주고 원나라에 머물던 충선왕이 모함을 받아 투번(吐蕃)으로 유배되는 사건이 발생했다. 이 사건을 빌미로 일부 친원파 세력은 1323년 고려를 원나라에 병합시키려는 립성 문제를 일으켰다. 이제현은 원나라 조정에 고려를 병합하는 것이 원나라의 장기적인 이익에 부합하지 않음을 설득하여 이 계획을 막아냈다. 또한 같은 해에 멀리 티베트까지 직접 찾아가 유배 중인 충선왕을 문병하며 변함없는 충성심을 보였다.

2. 2. 관료 생활

백이정의 문하에서 수학하고 과거에 급제하여 관료 생활을 시작했다. 연경궁녹사, 예문춘추관, 사헌부 규정 등을 거쳐 1319년 충선왕의 부름으로 원나라 만권당에서 활동하며 학문적 기반을 다졌다. 이후 충선왕의 유배와 복위 과정, 입성책동 저지, 충혜왕 변호 등 고려의 국익과 왕실 안정을 위한 외교적 노력을 펼쳤다.관직으로는 1320년 단성익찬공신(端誠翊贊功臣)에 책록된 것을 시작으로 밀직사사, 추성양절공신(推誠亮節功臣), 첨의평리 정당문학, 삼사사 등을 역임하며 정치적 입지를 넓혔고, 계림부원군(鷄林府院君)에 봉해졌다. 공민왕 대에는 권정동행성사(權征東行省事)를 거쳐 1356년 최고 관직인 문하시중에 올랐다. 그러나 기철 등 친원 세력 숙청 이후 정국 수습 과정에서 뜻을 이루지 못하고 1357년 관직에서 물러났다. 은퇴 후에는 학문 연구와 후진 양성에 힘썼으며, 국가 중대사에는 공민왕의 자문에 응했다. 1374년 공민왕묘에 배향되었다.

2. 2. 1. 원나라 체류

1314년(충숙왕 1년), 원나라 연경에 머물던 상왕 충선왕은 만권당을 세우고 당시 성균악정(成均樂正)이던 이제현을 불렀다. 이에 이제현은 연경으로 건너가게 된다.

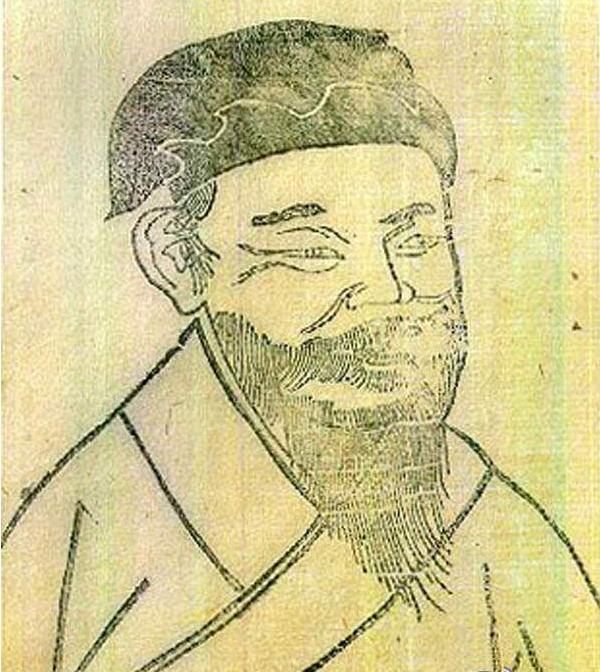

연경의 만권당에서 그는 염복, 조맹부, 요수, 원명선 등 원나라의 저명한 한인 출신 학자들과 교류하며 학문을 논할 기회를 가졌다.[17] 이제현은 만권당에서 고전을 연구하고 요수(姚邃)·염복(閻復)·원명선·조맹부 등 원나라 명사들과 교우하며 학문적 깊이를 더했다. 이 시기 진감여(陳鑑如)가 이제현의 초상화를 그렸고, 원나라 학자 탕병룡(湯炳龍)이 찬(贊)을 썼는데, 이 그림과 글씨는 대한민국의 국보 제110호로 지정되어 현재 국립중앙박물관에 소장되어 있다.[18] 충선왕은 퇴위 후 원나라에 머물며 만권당을 통해 학문 활동을 이어갔는데, 원나라 학자들과 교류할 고려 측 인물로 이제현을 특별히 지목한 것이었다.[19]

이제현은 원나라에 체류하는 동안에도 고려 관리 신분을 유지했다. 이는 충선왕과 충숙왕의 특별한 배려 덕분이었으며, 때때로 고려로 돌아와 관리로서 복무하기도 했다.

1316년에는 스스로 자청하여 충선왕을 대신해 서촉(西蜀)의 명산 아미산에서 제사를 지내고 3개월간 서촉 지역을 여행하였다. 이후 잠시 귀국했다가 1319년 다시 원나라로 가 충선왕과 함께 절강성의 보타사를 방문하기도 했다.[17]

그러나 1320년, 충선왕이 원나라 조정에서 모함을 받아 토번(티베트)으로 유배되자 이제현은 귀국하였다. 귀국 후에도 이제현은 충선왕의 석방을 위해 적극적으로 노력했다. 그의 노력으로 충선왕의 유배지가 토번에서 타마사(朶思麻)로 옮겨졌으며,[20] 1323년에는 마침내 석방되도록 하는 데 기여했다. 같은 해 1323년, 이제현은 유배 중인 충선왕을 만나기 위해 감숙성 타마사를 방문하여 다시 한번 중국의 문화와 자연을 접할 기회를 가졌다.[20]

1320년 충선왕의 유배를 계기로 일부 친원파 세력은 1323년 고려를 원나라에 병합시키려는 입성책동(立省策動)을 벌였다. 이제현은 이러한 움직임에 맞서 원나라 조정에 고려 병합이 원나라의 장기적인 이익에 부합하지 않음을 설득력 있게 주장하여 이를 저지시키는 데 결정적인 역할을 했다. 이후 충혜왕 시기에도 친원파의 모략으로 왕이 원나라 군대에 두 차례나 붙잡혀 갔을 때, 이제현은 원나라 조정에 나아가 왕을 변호하였다.

이러한 여러 차례에 걸친 원나라 체류와 중국 각지 여행은 그의 학문적 견문을 넓히는 데 큰 밑거름이 되었다.[20] 그는 원나라 방문을 통해 많은 문인들과 교류하며 학자로서 명성을 높였다.

2. 2. 2. 귀국과 외교 활동

1316년 스스로 원하여 충선왕을 대신해 서촉(西蜀)의 아미산에 제사를 지내기 위해 출발하여 3개월간 머물렀다. 이후 귀국했다가 1319년 다시 원나라로 가 충선왕을 시종하여 절강성의 보타사(寶陀寺)를 방문하였다.[17] 그러나 1320년 충선왕이 왕고 등과 가까운 원나라 관료들의 모함으로 국정을 잘못 이끌었다는 죄명을 쓰고 토번(吐蕃, 지금의 티베트)으로 유배되자 귀국하였다. 귀국 후 지밀직사사(知密直司事)가 되면서 단성익찬공신(端誠翊贊功臣)에 책록되었고, 지공거(知貢擧)가 되어 과거를 주관하였다.1320년 겨울, 충선왕의 유배와 함께 원나라 조정에서는 고려를 원의 직할령으로 삼아야 한다는 주장과 함께 성(省)을 설치하자는 입성책동(立省策動)이 일어났다. 이는 충숙왕을 몰아내고 왕위를 차지하려는 심왕 고 일파의 움직임과도 연관되어 있었다. 이러한 상황에서 이제현은 1320년 말 다시 원나라로 가려 했으나, 아버지 이진의 상을 당하여 귀국, 3년상을 치렀다.

3년상을 마친 이제현은 1323년 다시 원나라로 갔다. 마침 유청신(柳淸臣)과 오잠 등 일부 친원파 관료들이 고려를 원의 하나의 성(省)으로 편입시켜 달라고 청하는 입성책동을 본격화하자, 이제현은 이에 강력히 반대하였다. 그는 원나라 조정에 고려를 병합하는 것이 원의 장기적인 이익에 부합하지 않음을 설득하는 상소를 올렸고, 도평의사사에도 글을 보내 고려 400년의 역사가 무너질 수 있음을 호소하며 입성론을 철회시키는 데 결정적인 역할을 하였다. 이는 고려의 자주성을 지키려는 중요한 외교적 노력이었다.

동시에 이제현은 토번으로 유배된 충선왕의 석방과 귀환을 위한 외교 활동도 적극적으로 펼쳤다. 그의 끈질긴 노력으로 충선왕의 유배지가 토번에서 타마사(朶思麻)로 옮겨졌으며[20], 마침내 1323년 충선왕이 풀려나는 데 크게 기여하였다. 같은 해, 이제현은 유배지를 옮긴 충선왕을 위로하기 위해 감숙성의 타마사를 직접 방문하기도 하였다.[20]

이후에도 충숙왕이 모함을 받아 두 차례나 원나라에 잡혀갔을 때에도 원 조정에 글을 올려 충숙왕을 변호하는 등 고려 왕실을 위한 외교적 노력을 꾸준히 지속하였다. 이러한 여러 차례에 걸친 중국 방문과 외교 활동은 이제현의 견문을 넓히는 데 큰 도움이 되었다.[20][19]

2. 2. 3. 귀국과 정치 활동

1320년, 아들 충숙왕에게 왕위를 물려준 전왕 충선왕이 원나라에 머물던 중 갑작스러운 모함으로 투번(티베트)으로 유배되었다. 이를 기회로 일부 친원파 고관들이 권력을 잡으려 했고, 1323년에는 고려를 원나라에 병합시키자는 입성 문제가 발생했다. 이러한 움직임을 우려한 이제현은 원나라 조정에 고려 병합이 원나라의 장기적인 이익에 부합하지 않음을 설득하여 계획을 무산시켰다. 같은 해, 멀리 티베트까지 가서 유배 중인 충선왕을 문병하기도 했다.

원나라 체류 중 지밀직사에 임명되었고, 1324년 귀국하였다. 귀국 후 밀직사사에 임명되었고 추성양절공신(推誠亮節功臣) 칭호를 받았다. 1325년에는 첨의평리 정당문학(僉議評理 政堂文學)이 되었고, 김해군(金海君)으로 봉해졌다.

1339년 충숙왕이 사망하고 충혜왕이 즉위하자, 정승 조적 등이 심왕(瀋王) 왕고와 함께 모반을 꾀하다 사형당하는 사건이 발생했다. 이 사건과 관련하여 원나라의 신임이 낮았던 충혜왕이 원나라 군대에 두 차례나 붙잡혀가는 등 폐위 위기에 놓이자, 이제현은 원나라로 가서 충혜왕을 변호하고 사태를 수습하여 복위를 도왔다. 그러나 조적의 남은 세력들이 원나라 수도 연경에 많이 남아 정국이 불안정해지자, 이제현은 다시 원나라로 가서 외교적으로 문제를 해결하고 돌아왔다. 귀국 후 조적의 잔당으로부터 공격을 받아 사직하고 잠시 정계를 떠나 있었는데, 이 시기에 수필집 《역옹패설》을 저술하였다.[20] 1342년 조적의 난을 평정한 공으로 수종공신(隨從功臣) 1등에 책록되었다.

1344년 충목왕이 즉위하면서 다시 정계에 복귀하였다. 이후 공민왕이 즉위하자 권정동행성사(權征東行省事)에 임명되었고, 1356년에는 김성후·문하시중에 임명되어 재상의 지위에 올랐다. 1357년 관직에서 물러나 저술 활동에 전념하였으나, 나라에 중대한 일이 있을 때마다 공민왕의 자문을 맡았다.

2. 2. 4. 개혁 활동

충목왕이 즉위하자 복직되어 계림부원군(鷄林府院君)에 봉해졌고, 그 해 판삼사사(判三司事)가 되었다.

충목왕 즉위 후, 이제현은 개혁안을 제시하며 새로운 비전으로 예의와 염치를 중시하는 성리학을 내세웠다. 특히 격물치지(格物致知)와 성의정심(誠意正心)의 도를 강조했다. 그는 무신정변 이후 정치 기강이 문란해졌음을 지적하고, 이를 바로잡아 사회 질서를 회복하며 민심을 안정시키기 위해 노력했다. 이를 위해 민생 구휼책, 세금 감면 등 여러 방면에 걸친 개혁안을 주장하며 새로운 정책 추진을 역설했다.

관료 생활 외에도 여가 시간을 활용하여 서당을 열고 후학을 양성하는 데 힘썼다. 그의 문하에서는 이색과 같은 뛰어난 학자들이 배출되었다. 이색은 이후 정몽주, 정도전, 조준, 권근, 길재 등을 길러냈고, 이들을 통해 이제현의 학문은 조선의 성리학으로 이어지는 중요한 맥을 형성하게 된다.

2. 3. 생애 후반

1348년 충목왕이 어린 나이에 세상을 떠나자, 이제현은 원나라에 가서 당시 원나라에 있던 왕의 숙부 강릉대군 왕기(王祺, 훗날의 공민왕)가 왕위에 오르는 것이 적합하다는 뜻을 전달하고 그를 추대하려 노력했다. 그러나 원나라 조정의 의심으로 이 시도는 실패하고, 충목왕의 이복동생인 왕저(王㫝)가 왕위에 올랐다.[21]1351년 충정왕이 폐위되고 마침내 공민왕이 원나라에서 고려 국왕으로 즉위하자, 이제현은 섭정승권단정동행성사(攝政丞權斷征東行省事)에 임명되어 국정 공백을 수습했다. 공민왕이 귀국한 후에는 도첨의정승에 임명되어 공민왕의 새로운 개혁 정치를 이끌었다. 하지만 원나라에서 공민왕을 수행했던 조일신(趙日新)과의 관계 등으로 인해 여러 차례 사직을 청하였고, 비록 공민왕이 만류하며 추성양절동덕협의찬화공신(推誠亮節同德協義贊化功臣) 칭호를 더해주기도 했으나 결국 물러났다. 이 덕분에 1352년 조일신의 난 때 화를 피할 수 있었다.

조일신의 난이 진압된 후, 이제현은 우정승에 임명되어 혼란스러운 정국을 수습하는 데 기여했으며, 순성직절동덕찬화공신(純誠直節同德贊化功臣)의 칭호를 받았다. 1353년 우정승에서 물러난 뒤 계림부원군(鷄林府院君)에 봉해졌고, 같은 해 두 번째로 지공거를 맡아 이색을 포함한 35명의 인재를 선발했다. 이후 다시 우정승에 임명되었으나 곧 사임하였고, 김해후(金海侯)로 봉해졌다.

=== 은퇴와 죽음 ===

1356년, 공민왕의 반원 개혁 정책에 따라 기철을 비롯한 친원 세력을 제거하는 사건이 발생하자, 이제현은 문하시중에 임명되어 사태 수습에 나섰으나 뜻을 이루지 못했다. 반원 운동이 활발히 전개되는 가운데 정국을 안정시키려 노력했지만 실패하자, 1357년 스스로 사임을 청하고 모든 관직에서 완전히 물러났다.[20] 그는 도첨의정승, 우정승, 문하시중 등 고려의 수상 직책을 네 차례나 역임했으며, 다섯 차례 공신에 책록되었다. 또한 충렬왕부터 공민왕까지 일곱 왕을 섬기면서도 단 한 번도 유배되지 않은 보기 드문 경력의 소유자이기도 했다.[21]

은퇴 후에는 관직을 사양하고 학문 연구와 성리학자 양성에 힘쓰며 여생을 보냈다. 그러나 공민왕은 국가의 중요한 일이 있을 때마다 그를 불러 자문을 구했으며, 이제현은 정치 일선에 나서지는 않았지만 국가 중대사에 대한 조언을 아끼지 않았다. 이 시기 그는 주로 학문에 몰두하며 많은 저술 활동을 했다.[20]

역사에도 깊은 관심을 가져 민지의 본조편년강목을 중수하는 작업을 맡았고, 말년에는 백문보, 이달충 등과 함께 홍건적의 침입으로 불타 없어진 사료를 보충하기 위해 국사 편찬을 시도했다.[20] 홍건적이 개경을 함락시켰다는 소식을 듣고는 남쪽으로 피난 간 공민왕을 상주에서 배알하고 호종(扈從)하기도 했다. 만년에는 주로 집에서 지내면서 공민왕의 명을 받아 충렬왕, 충선왕, 충숙왕의 실록 편찬 작업을 감독하고, 종묘의 위패 순서를 정하는 일에도 참여했다. 한편, 공민왕이 승려 신돈을 지나치게 총애하는 것에 대해 비판적인 입장을 보이기도 했다.

그는 역사서 《국사(國史)》를 편찬하면서 기전체 형식을 계획하고 이달충, 백문보 등과 함께 작업을 진행했으나 완성하지는 못했다. 그러나 그가 남긴 국사 자료들은 훗날 조선 건국 초기에 고려사를 편찬하는 데 중요한 기초 자료로 활용되었다. 1367년 향년 80세로 세상을 떠났다. 사후 1374년에는 공민왕의 묘정에 배향되었다.

3. 사후

이제현은 사후 문충(文忠)이라는 시호를 받았으며, 공민왕 묘정에 배향되었다.[22]

그의 학문은 이색에게 이어졌고, 정몽주, 정도전, 권근, 이숭인 등 고려 말의 대표적인 성리학자들은 대부분 이색의 문하에서 배출되었다.[22] 이를 통해 이제현은 고려 말 신진사대부와 조선 시대 사림파의 학문적 선조로 평가받으며, 주자학의 보급과 발전에 크게 기여한 인물로 여겨진다.

사후 여러 곳에 제향되었는데, 경상북도 경주의 구강서원(龜岡書院)과 금천(金川)의 도산서원(道山書院)에 처음 모셔졌다. 이후 1504년(연산군 10년)에는 후손 이사균[23]에 의해 충청북도 청원군에 수락영당(水洛影堂)이 세워져 제향되었고, 1546년(명종 2년)에는 후손 이반기에 의해 영암군 영암읍 망호리에 영호사(靈湖祠)가 건립되었다.[24] 그 외에도 전라남도 장성군의 가산서원(佳山書院)과 전라남도 강진군의 구곡사(龜谷寺) 등에도 배향되었다.

현재 전해지는 그의 저술로는 시문집인 『익재난고(益齋亂藁)』 10권과 수필집인 『역옹패설(櫟翁稗說)』 4권, 그리고 『습유(拾遺)』 1권이 있다.

4. 사상과 신념

이제현은 문학에서 도(道)와 문(文)을 근본과 말단의 관계로 파악하면서도, 도덕적 교훈을 전달하는 데 상대적으로 더 비중을 두는 문학관을 가졌다.[25] 그는 이전 시대의 형식 위주 문학을 비판하고, 내용을 중시하며 도를 실현하는 데 목적을 두는 재도적(載道的) 문학을 추구했다.[26] 그의 저서 《익재난고》에 실린 〈소악부(小樂府)〉는 당시 고려 민중 사이에 유행하던 민간 가요 17수를 7언 절구 형태로 번역한 것으로, 오늘날 고려가요 연구에 귀중한 자료로 평가받는다.[25]

유교 성리학 지식 외에도 당대 국내 역사에 대한 지식이 풍부했다. 이러한 학문적 소양을 바탕으로 여러 역사서 편찬과 감수, 증보 작업을 주관했다. 민지(閔漬)의 《본조편년강목》을 중수하는 일을 맡았고, 충렬왕, 충선왕, 충숙왕의 실록 편찬에도 참여했다. 말년에는 《국사(國史)》 편찬을 시도했으나 완성하지는 못했다.

학자로서 이제현은 성리학의 수용과 발전에 중요한 역할을 했다. 그는 고려에 성리학을 처음 들여온 백이정의 제자였으며, 《사서집주(四書集註)》를 간행하여 성리학 보급에 힘쓴 권부의 문하생이자 사위였다. 그의 학문은 이곡과 이색 부자[19]를 거쳐 정몽주, 정도전 등으로 이어지는 학통의 중요한 연결고리가 되었다.[27] 원나라 만권당에서 활동하며 중국의 저명한 학자들과 교류했는데, 이들 중 성리학에 조예가 깊은 이들이 많아 중국 성리학을 직접 접하고 이해를 심화할 기회를 가졌다. 충목왕에게 올린 개혁안에서 격물치지(格物致知)와 성의정심(誠意正心)의 중요성을 강조한 것은 그의 깊은 성리학적 이해를 보여준다.[19]

그러나 그는 성리학만이 유일한 진리라고 보지는 않았다. 성리학의 발전에 기여하면서도 특정 사상에 치우치지 않는 균형 잡힌 시각을 유지했으며, 이 때문에 훗날 성리학을 깊이 신봉하지 않았다는 비판을 받기도 했다.[19] 정치적으로는 원나라의 간섭을 받는 부마국(駙馬國)이라는 현실을 인정하면서도, 그 안에서 고려의 자주성을 지키고 사회 모순을 해결하기 위해 꾸준히 노력한 현실적이면서도 지조 있는 지식인으로 평가받는다.[19][21] 그는 급격한 변화보다는 온건한 태도로 현실 문제에 접근하고자 했다.[19]

5. 평가

이색은 그의 묘지명에서 “도덕의 으뜸이요, 문학의 종장이다(道德之首 文章之宗).”라고 평가할 만큼[19] 이제현은 후세에 큰 추앙을 받았다. 그는 고려 말 신진사대부와 조선 시대 사림파의 학문적 선조로 평가받으며, 문학, 성리학, 역사 편찬 등 다방면에 걸쳐 뛰어난 업적을 남겼다. 그림과 서예에도 능하여 작품을 남겼고, 평론서인 역옹패설 등과 많은 산문, 시문 등을 남겼다.

=== 문학 ===

이제현은 문학에서 '도(道)와 문(文)을 본말(本末)의 관계로 파악하면서도 도의 전달에 비중을 두는 문학관'을 지녔다는 평가를 받는다.[25] 그는 형식보다 내용을 중시하는 재도적(載道的) 문학을 추구했으며,[26] 그의 시는 형식과 내용의 조화를 이루면서 충효사상, 관풍기속(觀風記俗), 현실고발 등 다양한 주제를 다루었다. 특히 역사적 사건이나 인물을 읊은 영사시(詠史詩)가 많고[25] 시풍은 전아하고 웅혼하다는 평을 듣는다.[19] 사(詞) 장르에서는 독보적인 존재로 평가되며, 고려 한문학을 세련시키고 한 단계 끌어올린 대가(大家)로서 한국문학사에서 중요한 위치를 차지한다는 시각이 있다.[19] 그의 저서 《익재난고》에 실린 〈소악부(小樂府)〉는 당시 민간 가요를 7언 절구로 번역한 17수로, 고려가요 연구에 귀중한 자료가 된다.[25]

=== 성리학 수용과 발전 ===

학자로서 이제현은 성리학의 수용과 발전에 매우 중요한 역할을 했다. 그는 고려에 성리학을 처음 들여온 백이정에게 배우고, 《사서집주》 간행으로 성리학 보급에 힘쓴 권부의 문하에서 학문을 닦은 사위였다. 그의 학문은 이곡과 이색 부자에게 이어졌고,[19] 이는 다시 정몽주, 정도전 등의 학통으로 연결된다. 원나라 만권당에서의 활동은 당시 중국 학자들과 교류하며 성리학 이해를 심화하는 계기가 되었다. 충목왕에게 올린 개혁안에서 격물치지(格物致知)와 성의정심(誠意正心)을 강조한 것은 그의 깊은 성리학적 이해를 보여준다.[19] 그러나 그는 성리학만이 유일한 진리라고 보지 않았으며, 특정 사상에 치우치지 않는 유연한 태도를 견지했다. 이 때문에 후대에 성리학을 그다지 좋아하지 않았다는 비판을 받기도 하였다.[19]

=== 역사 편찬 ===

이제현은 풍부한 유교 지식과 역사 인식을 바탕으로 여러 역사서 편찬 사업을 주관했다. 민지(閔漬)의 《본조편년강목(本朝編年綱目)》을 중수(重修)하고, 충렬왕·충선왕·충숙왕 3대의 실록 편찬에도 참여하였다. 말년에는 《국사(國史)》 편찬을 시도했으나 완성하지는 못했지만, 그가 남긴 사론(史論)은 후대에 편찬된 《고려사》에도 인용될 만큼[21] 가치가 높았다.

=== 정치적 역할 ===

이제현은 고려가 원나라의 부마국(駙馬國)이라는 현실을 인정하면서도, 그 틀 안에서 국가의 존립을 유지하고 사회 모순을 바로잡기 위해 노력한 현실주의자였다.[19] 그는 고려의 자주성 회복을 위해 꾸준히 노력했으며,[21] 충선왕의 부당한 유배 문제 해결을 위해 원나라에 상소하고, 고려를 원나라에 병합시키려는 립성 문제를 저지하는 등 외교적으로도 중요한 역할을 수행했다. 정치적으로는 급격한 변화보다 온건한 개혁을 추구했으며,[19] 복잡한 정치 상황 속에서도 문하시중까지 오르면서 정치적 화를 입지 않았다.[19] 이는 그의 뛰어난 정치적 감각과 지조 있는 태도를[21] 보여주는 사례이다. 다만 1356년 기철 등 친원파 암살 사건 중재 시도에서는 실패를 겪기도 했다.

6. 가계

이제현은 경주 이씨 익재공파의 파조(派祖)이며 경주 이씨의 중조(中祖)로 여겨진다.

고려 건국 초 삼한공신(三韓功臣)이자 경순왕의 사위인 이금서의 후손이다. 그러나 5대조 이선용(李璿用) 대에 이르러 가세가 기울어 말단직인 군윤(軍尹)을 지내는 등 하급 관료에 머물렀다. 아버지 이진(李瑱) 대에 이르러 과거에 급제하고 출세하여 검교정승(檢校政丞), 검교문하시중(檢校門下侍中)을 역임하며 다시 가문을 일으켰다.

| 관계 | 이름 | 생몰년 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 조부 | 이핵(李翮) | 문하평리, 사후 상서좌복야 추증 | |

| 조모 | 김해 김씨 | ||

| 아버지 | 이진(李瑱) | 1244~1321 | 검교정승, 검교문하시중 |

| 어머니 | 진한국대부인 박씨(辰韓國大夫人 朴氏) | 박인육(朴仁育)의 딸 | |

| 형 | 이관(李琯) | ||

| 동생 | 이지정(李之正) | ||

| 초배 | 길창국부인 권씨(吉昌國夫人 權氏) | 1288~1332 | 권부(權溥)의 딸[28] |

| 장남 | 이서종(李瑞種) | ||

| 며느리 | 홍씨 | 홍유(洪侑)의 딸 | |

| 손자 | 이보림(李寶林) | ||

| 손자 | 이실림(李實林) | ||

| 손자 | 이원익(李元益) | ||

| 며느리 | 김씨 | 김송주(金松柱)의 딸 | |

| 차남 | 이달존(李達尊) | 1313~1340 | 전리총랑 |

| 며느리 | 남포 백씨 | 백이정(白頤正)의 딸 | |

| 손자 | 이덕림(李德林) | 1330~? | |

| 손자 | 이수림(李壽林) | 1332~? | |

| 손자 | 이학림(李學林) | 1334~? | |

| 손녀 | 이씨 | 기인걸(奇仁傑)에게 출가 | |

| 3남 | 이름 미상 | 요절[29] | |

| 장녀 | 이씨 | 임덕수(任德壽 또는 任德秀)에게 출가 | |

| 차녀 | 이씨 | 연안 이씨 공조전서 문창공 이계손(李係孫)에게 출가 | |

| 외손자 | 이척(李隲) | 삼사좌사 | |

| 3녀 | 의화택주 이씨(義和宅主 李氏) | 김희조(金希祖)에게 출가 | |

| 4녀 | 이씨 | 요절[29] | |

| 계배 | 수춘국부인 박씨(壽春國夫人 朴氏) | 박거실(朴居實)의 딸 | |

| 4남 | 이창로(李彰路) | ||

| 5녀 | 이씨 | 박동생(朴東生)에게 출가 | |

| 6녀 | 이씨 | 송무(宋懋)에게 출가 | |

| 7녀 | 혜비 이씨(惠妃 李氏) | ? ~ 1408년 2월 29일 | 공민왕의 후궁 |

| 삼배 | 서원군부인 서씨(瑞原郡夫人 徐氏) | 서중린(徐仲麟)의 딸 | |

| 8녀 | 이씨 | 김남우(金南雨)에게 출가 | |

| 9녀 | 이씨 | 이유방(李有芳)에게 출가 | |

| 측실 | 이름 미상 | ||

| 10녀 | 이씨 | 임부양(林富陽)에게 출가 | |

| 11녀 | 이씨 |

7. 저서와 작품

이제현은 학문 연구와 후진 양성 외에도 저술 활동에 힘썼으며, 그림과 서예에도 능하여 여러 작품을 남겼다. 평론서인 역옹패설 등과 많은 산문, 시문 등을 남겼다. 현재는 수필집 《역옹패설》(櫟翁稗說)과 시문집 《익재난고》(益齋亂藁)가 주로 전해온다.

저서

- 《익재난고》(益齋亂藁): 고려가요 17수를 한시로 번역하여 실었으며, 오늘날 고려가요 연구에 귀중한 자료가 되고 있다.

- 《익재집》(益齋集)

- 《역옹패설》(櫟翁稗說): 수필집.

- 《효행록》(孝行錄)

- 《국사》(國史): 미완성의 유고.

- 《운금루기》(雲錦樓記) 등

작품

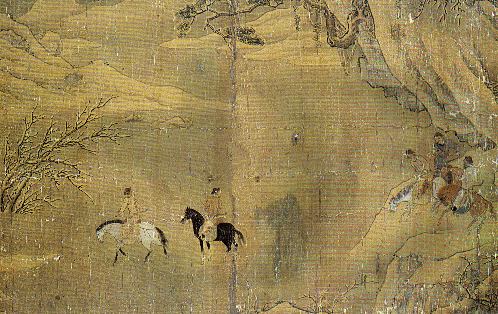

- 기마도강도 (그림)

시

- 黃雀何方來去飛 (황작하방래거비) / 참새야 어디에서 오고가며 날고 있는 것이냐?

一年農事不曾知 (일년농사부증지) / 일 년 농사는 아랑곳하지도 않고

鰥翁獨自耕耘了 (환옹독자경운료) / 늙은 홀아비가 혼자 밭을 갈고 맸는데

耗盡田中禾黍爲 (모진전중화서위) / 밭의 벼와 기장을 모두 없애다니

- 拘拘有雀爾奚爲 (구구유작이해위) / 움츠린 참새야 너는 어이하여

觸着網羅黃口兒 (촉착망라황구아) / 그물에나 걸리는 황구아가 되었느냐

眼孔元來在何許 (안공원래재하허) / 보라는 눈은 어디에 두고서

可憐觸網雀兒癡 (가련촉망작아치) / 그물에 걸리는 가엾은 새가 됐나

- 鵲兒籬際噪花枝 (작아리제조화지) / 까치는 울 옆 꽃 가지에 지저귀고

喜子床頭引網絲 (희자상두인망사) / 희자는 상 머리에 그물을 치네

余美歸來應未遠 (여미귀래응미원) / 우리님 오실 날 멀지 않겠지

精神早已報人知 (정신조이보인지) / 그 정신 미리 사람에게 알려주네

- 浣沙溪上傍垂楊 (완사계상방수양) / 완사계 언덕 위에 버들이 늘어지고

執手論心白馬郞 (집수론심백마랑) / 백마랑 손잡고 심중을 터놓았네

縱有連簷三月雨 (종유련첨삼월우) / 처마에 쏟아지는 삼월 비라도

指頭何忍洗余香 (지두하인세여향) / 차마 어이 내손의 향기야 씻어낼까

- 黃雀何方來去飛 (황작하방래거비) / 참새야 어디서 오가며 나느냐

一年農事不曾知 (일년농사부증지) / 일 년의 농사는 아랑곳않고

鰥翁獨自耕耘了 (환옹독자경운료) / 늙은 홀아비 애써 지은 농사인데

耗盡田中禾黍爲 (모진전중화서위) / 그 벼와 기장을 다 먹어치우다니

- 脫却春衣掛一肩 (탈각춘의괘일견) / 봄 옷을 벗어서 어깨에 걸치고

呼朋去入菜花田 (호붕거입채화전) / 친구 불러 채마밭에 들어갔다네

東馳西走追蝴蝶 (동치서주추호접) / 동서로 쫓아가며 나비잡던 일들이

昨日嬉遊尙宛然 (작일희유상완연) / 어젯날 놀이같이 완연하구나

見說來從碧海中 (견설래종벽해중) / 바닷속에서 왔노라 말을 하고서

貝齒赬唇歌夜月 (패치정순가야월) / 자개 이빨 붉은 입술로 달밤에 노래하고

鳶肩紫袖舞春風 (연견자수무춘풍) / 솔개 어깨 자주 소매로 봄바람에 춤췄다

- 木頭雕作小唐鷄 (목두조작소당계) / 나무 끝에 조그마한 닭을 조각하여

筯子拈來壁上棲 (저자념래벽상서) / 젓갈로 집어다 벽위에 놓았네

此鳥膠膠報時節 (차조교교보시절) / 이 새가 울면서 시간을 알려오니

慈顔始似日平西 (자안시사일평서) / 어머님 얼굴이 비로소 지는 해 같네

- 縱然巖石落珠璣 (종연암석락주기) / 바윗돌에 구슬이 떨어져 깨지긴 해도

纓縷固應無斷時 (영루고응무단시) / 꿰미실만은 끊어지지 않으리라

與郞千載相離別 (여랑천재상리별) / 님과 천추의 이별을 하였으나

一點丹心何改移 (일점단심하개이) / 한 점 단심이야 변함이 있으랴

- 憶君無日不霑衣 (억군무일부점의) / 매일같이 님 생각에 옷깃이 젖어

政似春山蜀子規 (정사춘산촉자규) / 흡사 봄산에 자규새 같네

爲是爲非人莫問 (위시위비인막문) / 옳고 그릇됨을 묻지를 마오

只應殘月曉星知 (지응잔월효성지) / 응당 새벽달과 별만은 알리라

8. 초상화

이제현의 초상화는 여러 점이 전해지고 있으며, 그중 일부는 국보나 지방 문화재로 지정되어 있다.

| 지정 번호 | 문화재명 | 소장처 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 국보 제110호 | 이제현 초상 | 국립중앙박물관 | 원나라 화가 진감여가 그린 원본으로 추정 |

| 충청북도 유형문화재 제72호 | 이제현 초상 | 수락영당 | 이사균이 모사한 이모본(移模本) |

| 전라남도 유형문화재 제189호 | 강진구곡사소장익재이제현상과백사이항복상 | 구곡사 | 이항복 초상과 함께 전래 |

| 전라남도 유형문화재 제164호 | 가산사소장익재영정 | 가산사 | |

| 경상북도 문화재자료 제90호 | 익재영정 |

=== 충북 보은의 이모본 영정 ===

1504년(연산군 10년), 이제현의 후손인 조선 전기의 문신 이사균(李思鈞, 1471 ~ 1536)은 연산군의 폐비 윤씨 추존 건의를 반대한 일로 충청북도 보은에 유배되었다. 그는 유배 중에 이제현의 영정을 모사하여 가져와 사당을 세우고 영당(影堂)에 봉안하였다.[30] 이 영정은 조선시대에 옮겨 그린 이모본(移模本)이지만, 크기나 채색, 그림에 쓰인 글(제발, 題跋) 등이 원본의 옛 모습을 잘 간직하고 있어 충청북도 유형문화재 제72호로 지정되었다.

=== 잃어버렸다가 되찾은 영정 ===

1319년 중국 원나라의 화가 진감여가 그린 이제현의 원본 영정(국보 제110호로 추정됨)은 이제현 생전에 한번 잃어버렸다가 되찾은 일화가 있다. 원나라에서 받아온 이 영정을 잠시 잃어버렸다가 후에 되찾게 되었는데, 이제현은 1364년에 새로 그린 자신의 초상화와 진감여가 그린 초상화를 비교하며 외모의 차이를 보고 감회를 느껴 시를 지었다고 전해진다.

9. 이제현이 등장하는 작품

참조

[1]

웹사이트

기마도강도(騎馬渡江圖)

http://encykorea.aks[...]

2021-07-01

[2]

웹사이트

소장품 검색

https://www.museum.g[...]

2021-07-01

[3]

뉴스

[문화재순례] 국보 제110호 이제현 초상

https://m.yeongnam.c[...]

2012-11-20

[4]

웹사이트

충청북도 유형문화재 이제현 초상 (李齊賢 肖像)

http://www.heritage.[...]

2021-07-01

[5]

웹사이트

강진구곡사소장익재이제현상과 백사이항복상

http://www.gangjin.g[...]

2024-03-28

[6]

웹사이트

전라남도 유형문화재 강진구곡사소장익재이제현상과백사이항복상

https://m.cha.go.kr/[...]

2024-03-28

[7]

뉴스

고택, 사당, 서원의 도난문화재 7,900여 점 회수

https://m.yna.co.kr/[...]

2010-09-07

[8]

웹사이트

가산서원(佳山書院)

http://www.seowonsta[...]

2021-07-01

[9]

웹사이트

익재 영정

http://www.grandcult[...]

2021-07-01

[10]

뉴스

경주이씨 익재공파 보은 장산문중 "익재영정" 기탁

http://www.icpn.co.k[...]

2010-11-26

[11]

문서

음력 12월 24일 1287년

[12]

문서

이색, 《목은문고》 권16, 계림부원군(雞林府院君) 시(諡) 문충(文忠) 이공(李公)의 묘지명

[13]

문서

음력 7월 29일

[14]

문서

《고려사》 권41, 〈세가〉41, 공민왕 16년(1367) 7월 29일(계묘)

[15]

문서

음력 1287년 12월 24일(양력 1288년 1월 28일)

[16]

서적

사화로 보는 조선역사

석필

1998

[17]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

도서출판 들녘

1996

[18]

문서

이 외에도 이제현의 초상화는 고려 말에서 조선 중기 사이에 제작되었는데, 2000년 현재 4점이 더 전하고 있다.

[19]

웹인용

이제현

http://koreandb.nate[...]

2011-12-02

[20]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

도서출판 들녘

1996

[21]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

도서출판 들녘

1996

[22]

서적

한국사 100 장면

가람기획

1998

[23]

문서

연산군의 폐비윤씨 왕후 추증을 반대했다가 유배되었다. 이후 이사균의 후손들은 보은에 정착하였다.

[24]

문서

1916년 영당을 건립한 뒤 이반기의 아들이자 임진왜란 당시 순절한 월재 이인걸을 배향하였다.

[25]

웹사이트

이제현

http://100.daum.net/[...]

[26]

문서

고려 중기로 올수록 남녀상열지사에 대한 노골적인 내용이 소재로 나타나기도 했다.

[27]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

도서출판 들녘

1996

[28]

웹사이트

이제현 묘지명

http://gsm.nricp.go.[...]

[29]

웹사이트

권씨 묘지명

http://gsm.nricp.go.[...]

[30]

웹사이트

CPN 문화재방송국

http://www.icpn.co.k[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com