문헌정보학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

문헌정보학은 정보의 발생부터 수집, 정리, 분석, 보존, 축적, 이용에 이르는 정보 관련 이론과 기술을 연구하는 학문이다. 1990년대 이전에는 도서관학으로 불렸으며, 도서관학, 정보학, 서지학, 기록관리학 등이 융합된 학문으로 발전해왔다. 주요 학문 분야로는 정보의 속성, 유통, 처리, 제공 등이 있으며, 정보 탐색, 지식 관리, 정보 리터러시 등 다양한 분야를 포괄한다. 문헌정보학은 사서, 기록물 관리사 등 전통적인 분야 외에도 정보 시스템 개발자, 데이터베이스 관리자, 정보 분석가, 콘텐츠 기획자 등 다양한 직업 분야로 진출할 수 있으며, 정보 기술 발전과 융합하여 지속적인 성장 가능성을 보인다.

더 읽어볼만한 페이지

| 문헌정보학 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 분야 | 학문 분야 |

| 하위 분야 | 정보학 지식 경영 기록 관리 아카이브 과학 |

| 세부 사항 | |

| 학문 종류 | 학제간 연구 |

| 분야 | 정보 과학 |

| 연구 대상 | 정보 접근 정보 아키텍처 정보 행동 정보 관리 정보 검색 정보 추구 정보 사회 지식 조직 온톨로지 (정보 과학) 정보 철학 과학 기술학 분류학 |

| 관련 분야 | 서지 계량학 분류 검열 도서 분류 데이터 모델링 정보 기술 지적 자유 지적 재산 기억 보존 (도서관 및 기록 보관) 프라이버시 양자 정보 과학 |

2. 역사

문헌정보학은 도서관 및 정보 자원의 수집, 조직, 보존, 전파 등을 다루는 학문 분야로, 그 뿌리는 도서관학에 두고 있다.[63] 역사적으로 기록 보존학도 문헌정보학의 일부로 다루어졌다.[11] 도서관 자체는 수 세기 동안 존재해 왔지만[25], 이를 학문적으로 연구하는 문헌정보학은 비교적 최근에 정립되었다.

초기 도서관 운영에 대한 체계적인 논의는 17세기에 시작되었다. 1627년 프랑스의 사서이자 학자인 가브리엘 노데는 《도서관 설립에 대한 조언》을 출판하여 도서관 구성과 관리에 대한 아이디어를 제시했다.[26] 1726년에는 고트프리트 빌헬름 라이프니츠가 도서관 정리에 관한 글을 남기기도 했다.[27]

'도서관학'이라는 용어는 1808년 독일 바이에른의 사서 마틴 슈레팅거가 처음 사용하며 학문적 논의의 기초를 마련했다.[8] 그는 도서를 알파벳순으로 정리하는 등 당시로서는 새로운 분류 방식을 시도했다.[9] 19세기에는 정보 접근성을 높이기 위한 주요 도구들이 개발되기 시작했다.[28] 토머스 제퍼슨은 자신의 서재에서 베이컨식 방법에 기반한 주제별 도서 분류 시스템을 고안했으며, 이는 미국 의회 도서관 설립의 기초가 되었다.[30] 1887년에는 멜빌 듀이가 컬럼비아 대학교에 미국 최초의 도서관 학교를 설립하여 도서관학이 학문 분야로 자리 잡는 데 중요한 역할을 했다.[10] 듀이가 창안한 듀이 십진 분류법은 현대 도서관 분류 시스템의 중요한 기초가 되었다.

20세기에 들어서면서 도서관학은 이론적으로 더욱 발전했다. S. R. 라가나탄은 1931년 『도서관학 5법칙』을 발표하고 콜론 분류법을 개발하여 도서관학 이론에 큰 영향을 미쳤다.[34] 리 피어스 버틀러는 1933년 저서를 통해 사회 과학적 연구 방법을 도서관학에 도입할 것을 주장하며, 사회의 정보 요구 충족이라는 사서직의 목표를 강조했다. 또한, 1923년 발표된 찰스 C. 윌리엄슨의 보고서는 대학 중심의 도서관학 교육 체계를 확립하는 데 기여했다.[35]

1960년대 후반부터 컴퓨터 기술의 발달과 정보학의 등장은 도서관학에 큰 변화를 가져왔다. 많은 대학들이 학과 명칭에 '정보 과학'을 추가하며 학문의 범위를 확장했고, 이는 기존의 도서관학이 정보학을 포괄하는 '문헌정보학'으로 발전하는 계기가 되었다.[37]

디지털 시대의 도래는 정보 접근과 검색 방식을 근본적으로 변화시켰다. 인터넷, 온라인 데이터베이스, 오픈 액세스 자료의 확산은 정보 이용 환경을 크게 바꾸었으며, 이에 따라 정보 리터러시 교육의 중요성이 더욱 강조되고 있다.[38] 문헌정보학은 이러한 변화에 발맞추어 정보 접근의 평등성을 보장하고, 사회 정의 실현과 같은 윤리적 가치를 추구하는 방향으로 나아가고 있다.[43]

2. 1. 도서관학의 기원

문헌정보학의 뿌리가 되는 도서관학이라는 용어는 1808년 독일 바이에른 출신의 사서 마틴 슈레팅거가 그의 저서 Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliotheks-Wissenschaft oder Anleitung zur vollkommenen Geschäftsführung eines Bibliothekars|도서관학의 완전한 교과서 시도 또는 사서의 완벽한 업무 수행 안내de[8]에서 처음 사용하며 학문적 논의가 시작되었다. 슈레팅거는 당시 일반적이던 내용 기반 분류 대신 책을 알파벳순으로 정리하는 방식을 도입하기도 했다.[9]본격적으로 도서관학이 하나의 독립된 학문 분야로 인정받기 시작한 것은 1887년 미국에서 멜빌 듀이가 컬럼비아 대학교에 도서관학과(초기 명칭: 도서관 경제 학교, School of Library Economy영어)를 창설하면서부터이다.[63][10] 듀이는 듀이 십진 분류법으로도 잘 알려져 있으며, 그가 사용한 '도서관 경제학'이라는 용어는 1942년경까지 미국에서 널리 쓰였다.[31] 이 학교는 미국 최초의 문헌정보학 교육 기관으로 기록된다.[10]

2. 2. 문헌정보학으로의 발전

도서관학은 1960년대 이후 정보학이 발달하면서 점차 융합되어 문헌정보학으로 발전하였다. 기존의 '도서관학'이라는 명칭에 '관'이 포함되어 있어 학문의 범위를 제한한다는 비판이 제기되었고, 1990년대에 들어서면서 '문헌정보학'으로 명칭이 변경되는 경향이 나타났다.[63]정보 기술, 특히 컴퓨팅 능력의 발전은 이러한 변화를 가속화했다. 1960년대 후반부터 학계에서는 '정보 과학'이라는 용어를 학과 명칭에 추가하기 시작했는데, 1964년 미국의 피츠버그 대학교가 최초였다.[37] 이후 1970년대와 1980년대를 거치며 많은 대학들이 이러한 흐름을 따랐고, 1990년대에는 미국의 거의 모든 도서관 학교가 명칭에 정보 과학을 포함하게 되었다. 이러한 경향은 세계적으로 나타나, 인도의 마드라스 대학교는 1976년에, 덴마크의 왕립 사서 학교는 1997년에 각각 '도서관 및 정보 과학'으로 명칭을 변경했다.

대한민국에서는 전통적인 도서관학에 1960년대 이후 발달한 정보학, 서지학, 기록관리학 등이 융합된 형태로 문헌정보학이 정립되었다. 정보의 발생부터 수집, 정리, 분석, 보존, 축적, 이용에 이르기까지 정보와 관련된 이론과 기술을 과학적으로 연구하는 학문으로 자리 잡았다. 1985년 전남대학교에서 대한민국 최초로 '문헌정보학'이라는 용어를 학과명으로 채택하면서[65] 이러한 변화를 공식화했다.

일본에서도 유사한 변화가 있었다. 게이오기주쿠 대학은 1967년 대학원에 '도서관·정보학 전공'을 개설하고 이듬해 학부 학과명을 '도서관·정보학과'로 변경했다. 1979년에는 문헌정보학 전문 대학인 도서관정보대학이 설립되었으나, 2002년 쓰쿠바 대학과 통합되어 현재는 쓰쿠바 대학의 도서관정보미디어계 및 연구과로 이어지고 있다. 그 외에도 아이치 슈쿠토쿠 대학, 스루가다이 대학 등 여러 대학에서 문헌정보학 관련 학과나 과정을 운영하고 있다.[56][57]

오늘날 문헌정보학은 정보 시스템, 데이터베이스 시스템, 소프트웨어 개발, 뉴미디어 활용 등 다양한 분야와 연계되며 융합 학문으로서의 중요성이 더욱 커지고 있다.[66]

2. 3. 대한민국 문헌정보학의 발전

대한민국에서 문헌정보학 교육은 1946년 4월 설립된 국립조선도서관학교(國立朝鮮圖書館學校)에서 시작되었다.[65] 한국의 문헌정보학은 전통적인 도서관학에 1960년대 이후 발달한 정보학, 도서의 고증과 해석을 중심으로 하는 서지학, 그리고 기록물의 관리와 보존을 다루는 기록관리학이 결합된 학문 분야이다. 이는 정보의 발생부터 수집, 정리, 분석, 보존, 축적, 이용에 이르기까지 정보와 관련된 이론, 원리, 방법, 기술을 과학적으로 연구하는 학문이라 할 수 있다.원래 '도서관학'으로 불렸으나, 학문명에 '관(館)'이 포함된 것이 부적절하다는 의견이 제기되면서 1990년대에 '문헌정보학'으로 명칭이 변경되었다. 1985년 전남대학교에서는 국내 최초로 학과명에 '문헌정보학'이라는 용어를 사용하였다.

문헌정보학을 전공하면 사서 자격증을 취득할 수 있으며, 도서관 사서 외에도 다양한 관련 분야로 진출할 수 있다. 최근에는 정보시스템, 데이터베이스 시스템, 소프트웨어 개발, 뉴미디어 활용 등과 연계되면서 융합 학문으로서 중요성이 더욱 커지고 있다.[66]

3. 주요 학문 분야

문헌정보학은 도서관 운영과 정보 관리를 중심으로 다양한 학문 분야와 연계된 학제간 또는 다학제간 연구 분야이다.[11] 이 학문은 경영, 정보기술, 교육 등 여러 분야의 이론과 실무를 도서관; 정보 자원의 수집, 조직, 보존, 전파; 그리고 정보의 정치경제학에 적용한다.

주요 연구 영역은 선별된 사용자 그룹의 요구를 충족하기 위해 정보 자원을 어떻게 조직하는지, 사람들이 분류 시스템 및 기술과 어떻게 상호 작용하는지, 사람들이 도서관 안팎에서 정보를 어떻게 획득, 평가 및 적용하는지, 사서 양성을 위한 교육 방법, 도서관 서비스와 조직을 안내하는 윤리, 도서관 및 정보 자원의 법적 지위, 그리고 문서화 및 기록 관리에 사용되는 컴퓨터 기술의 응용 등을 포괄한다.[11]

역사적으로 문헌정보학은 기록 보존학도 포함했으며,[11] 현대에 이르러서는 공공 도서관, 학교 도서관, 학술 도서관, 기록 보관소, 특수 도서관 등 다양한 유형의 정보 기관 운영과 관련된 전문 분야 및 자료 보존학 등으로 분화되었다. 이러한 각 하위 분야는 해당 기관의 특성과 이용자 요구에 맞는 전문적인 연구 주제를 다룬다.

문헌정보학은 정보의 개념에 대한 수학적 연구인 정보 이론과는 구별되며, 정보 과학과는 밀접한 관련을 맺고 있다. 정보 과학은 문헌정보학의 전통 위에서 파생된 분야로 간주되기도 한다. 문헌정보학은 전통적인 연구 주제와 더불어 현대 정보 사회의 요구에 부응하는 새로운 연구 주제들을 지속적으로 탐구하며 발전하고 있다.

3. 1. 전통적인 분야

문헌정보학의 전통적인 연구 분야는 다음과 같다.- 도서관사: 도서관의 역사를 연구하는 학문이다.

- 서지학: 도서의 형태, 내용, 역사 등을 연구하며, 특히 도서의 고증과 해석을 중심으로 한다.

- 도서 분류법: 도서관 등의 기관에서 자료를 체계적으로 분류하는 방법을 연구하는 분야이다.

- 도서관 경영학: library management|라이브러리 매니지먼트eng라고도 하며, 도서관 경영과 관련된 문제를 과학적으로 연구하는 학문이다.[64]

- 기록학: 기록된 자료의 평가, 수집, 진본 확인, 보존, 검색 제공 등에 필요한 이론을 연구하는 학문으로, 19세기 유럽의 고문서학에 그 연원을 두고 있다.

대한민국의 경우, 이러한 전통적인 도서관학 분야에 더하여 1960년대 이후 발달한 정보학, 서지학, 그리고 기록물의 관리와 보존을 다루는 기록관리학 등이 합쳐져 현대의 문헌정보학을 형성하고 있다.

3. 2. 현대적인 분야

문헌정보학은 전통적인 도서관학의 영역을 넘어 현대 사회의 정보 환경 변화에 발맞춰 다양한 분야로 확장되고 있다. 이는 정보기술의 발전과 학제간 연구의 활성화에 따른 자연스러운 흐름이다.[35] 현대 문헌정보학은 정보의 생성, 수집, 분석, 조직, 보존, 검색, 활용 등 정보의 전 과정과 관련된 이론과 기술을 다루는 포괄적인 학문 분야로 발전했다.주요 현대적 분야는 다음과 같다.

- 정보 과학적 접근: 정보 자체의 본질과 속성, 정보와 인간 및 사회의 관계를 탐구한다. 정보의 수집, 분류, 검색, 전파 등 정보 관리의 전 과정을 과학적으로 분석하고 효율화하는 방법을 연구한다.[49][50] 이는 데이터베이스 관리, 정보 관리, 지식 관리 등과 밀접하게 연관된다.

- 기록학 (Archival Science): 기록물의 체계적인 관리, 보존, 활용에 대한 이론과 실무를 다룬다. 특히 역사적 보존 가치가 있는 기록물을 식별하고, 물리적 보존 처리(대량 탈산 등) 및 디지털화를 통해 장기적으로 접근 가능하도록 유지하는 데 중점을 둔다.[11][21] 기록 보관소(기록 보관소)는 자료를 개별적으로 받기보다 응집력 있는 그룹으로 수집하며, 주로 미출판 자료(편지, 일기 등)를 다룬다는 점에서 도서관과 차이가 있다.[22]

- 정보 검색 (Information Retrieval) 및 정보 탐색 (Information Seeking): 방대한 정보 속에서 이용자가 원하는 정보를 정확하고 효율적으로 찾고(검색), 정보 요구를 충족하기 위해 정보를 탐색하는(탐색) 과정과 관련된 시스템 및 기술을 연구한다. 검색 알고리즘 개발, 인터페이스 설계, 정보 행동 분석 등이 주요 연구 주제이다.[49][50]

- 디지털 도서관 (Digital Library): 디지털 형태로 존재하는 정보 자원을 수집, 조직, 관리하고 이용자에게 서비스를 제공하는 방법을 연구한다. 디지털 보존, 메타데이터 표준, 오픈 액세스 환경 구축 등이 중요한 과제이다.[39][40][41][42][49]

- 지식 관리 (Knowledge Management) 및 지식 조직 (Knowledge Organization): 조직이나 공동체 내에서 지식의 창출, 공유, 축적, 활용을 촉진하여 조직의 역량을 강화하는 전략과 방법을 연구한다(지식 관리). 또한 지식이 표현되고 저장되며, 접근 가능하도록 구조화하는 방식(지식 조직)을 다룬다.[28][50][51]

- 정보 아키텍처 (Information Architecture): 정보 시스템 내에서 정보가 효과적으로 구성되고 탐색될 수 있도록 구조와 체계를 설계하는 분야이다. 웹사이트, 소프트웨어, 데이터베이스 등 다양한 정보 환경에서 이용자의 정보 접근성과 사용성을 향상시키는 것을 목표로 한다.[49]

- 정보 리터러시 (Information Literacy) 및 디지털 리터러시 (Digital Literacy): 정보가 필요한 시점을 인식하고, 정보를 효과적으로 탐색, 평가, 활용하며, 정보 이용과 관련된 윤리적, 법적 문제를 이해하고 책임감 있게 정보를 사용하는 능력(정보 리터러시)을 함양하는 교육 및 연구 분야이다.[38][50] 이는 디지털 환경에서의 정보 활용 능력인 디지털 리터러시와도 밀접하게 연관된다.[49]

- 메타데이터 (Metadata): 정보 자원의 내용, 구조, 관리 이력 등을 기술하는 데이터로, 정보의 효율적인 검색과 관리를 위해 필수적이다. 인터넷 환경의 발달로 분류법, 통제 어휘, 오픈 데이터, 오픈 소스, OAI-PMH와 같은 오픈 프로토콜을 활용한 글로벌 메타데이터 서비스 구축이 활발해지고 있다.[52][53]

- 사회 정의와 윤리: 정보 접근의 불평등 해소, 지적 자유의 옹호, 프라이버시 보호 등 사회 정의 실현과 관련된 윤리적 쟁점들이 문헌정보학의 중요한 연구 주제 및 실천 과제로 부상하고 있다.[43] 미국 도서관 협회(ALA) 윤리 강령은 이러한 전문직의 의무를 강조한다.[55]

이 외에도 문헌 계량학, 과학 계량학, 상호 작용 설계, 사용자 경험 연구, 문화 유산의 디지털화 등 다양한 세부 분야들이 존재하며, 기술 발전과 사회 변화에 따라 새로운 연구 영역이 지속적으로 생겨나고 있다.[49][50] 문헌정보학은 이처럼 다양한 현대적 분야를 아우르며 정보 사회의 핵심적인 역할을 수행하는 역동적인 학문으로 자리매김하고 있다.

4. 주요 학자

(내용 없음)

4. 1. 국외 학자

- 가브리엘 노데: 프랑스의 사서이자 학자로, 1627년 도서관 운영에 관한 초기 저술 중 하나인 Advis pour dresser une bibliothèque|도서관 설립에 대한 조언fra을 출판했다.[26] 그는 마자랭 추기경의 도서관을 설립하고 관리하면서 자신의 이론을 직접 실천에 옮겼다.[26]

- 고트프리트 빌헬름 라이프니츠: 1726년 《좁은 도서관을 정리하는 아이디어》를 저술했다.[27]

- 토머스 제퍼슨: 몬티첼로에 있는 자신의 도서관을 위해 베이컨식 방법에서 영감을 받아 주제별로 도서를 분류하는 시스템을 고안했다.[30] 그의 장서는 이후 미국 의회 도서관 설립의 기초가 되었다.[30]

- 마틴 슈레팅거: 바이에른 출신의 사서로, 1808년부터 1829년까지 도서관학에 대한 초기 교과서인 ''도서관학의 완전한 교과서 시도 또는 사서의 완벽한 업무 수행 안내''를 저술했다.[8] 그는 기존의 자연 지향적 분류 방식 대신 알파벳순으로 도서를 정리하는 방법을 도입했다.[9]

- 멜빌 듀이: 미국의 도서관학자로, 현대 도서관 분류 시스템의 기초가 된 듀이 십진 분류법을 개발했다.[31] 또한 1887년 컬럼비아 대학교에 미국 최초의 문헌정보학 학교(당시 명칭: 도서관 경제 학교)를 설립하여 전문 사서 양성에 기여했다.[10][31]

- 제임스 더프 브라운: 1903년 미국의 첫 도서관학 교과서인 『[https://archive.org/details/manualoflibrarye00browrich 도서관 경제학 매뉴얼(Manual of Library Economy)]』을 출판했다.

- 아사 돈 디킨슨: 1916년 파키스탄 라호르의 펀자브 대학교에서 출판한 『펀자브 도서관 입문서(Punjab Library Primer)』에서 영어권에서는 처음으로 "도서관학(Library Science)"이라는 용어를 사용한 것으로 추정된다.[32][33] 이 책은 세계 최초의 도서관학 교과서로 여겨진다.

- 윌리엄 스탯슨 메릴: 1914년부터 1939년까지 여러 판에 걸쳐 『분류자를 위한 코드(A Code for Classifiers)』를 출판했다.[36] 그는 각 학문 분야에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 분류 시스템을 구축해야 한다는 실용적인 접근 방식을 제시했다.[36]

- 찰스 C. 윌리엄슨: 1923년 카네기 재단의 의뢰로 도서관학 교육 현황을 평가한 "윌리엄슨 보고서(The Williamson Report)"를 발표했다.[35] 이 보고서는 대학이 전문적인 도서관학 교육을 제공해야 한다고 강조하며 이후 도서관학 교육 과정에 큰 영향을 미쳤다.[35]

- S. R. 랑가나단: 인도의 도서관학자로, 1931년 『도서관학 5법칙』을 출판하여 도서관의 역할과 목적에 대한 기본적인 원칙을 제시했다.[34] 그는 또한 독창적인 분석-종합 분류 시스템인 콜론 분류법을 개발했다.[34]

- 리 피어스 버틀러: 1933년 『도서관학 입문(An Introduction to Library Science)』을 출판하며, 도서관학 연구에 사회 과학의 계량 연구 방법과 아이디어를 도입할 것을 주장했다.[12] 그는 시카고 대학교 대학원 도서관 학교의 초기 교수진으로 활동하며 20세기 사서 교육의 방향 설정에 영향을 주었다.

- 마이클 고먼: 영국의 도서관학자로, 『우리의 지속적인 가치: 21세기 사서직(Our Enduring Values: Librarianship in the 21st Century)』을 저술했다. 그는 이 책에서 현대 도서관 전문가들이 추구해야 할 8가지 핵심 원칙을 제시했으며, 전통적인 자료뿐만 아니라 디지털 정보를 포함한 모든 형태의 지식과 정보를 포괄적으로 다룰 것을 강조했다.

4. 2. 국내 학자

(작성할 내용 없음)5. 대한민국 현황

(내용 없음)

5. 1. 교육 기관

대한민국의 문헌정보학 교육은 1946년 4월 설립된 국립조선도서관학교(國立朝鮮圖書館學校)에서 시작되었다.[65] 1985년 전남대학교에서 처음으로 '문헌정보학'이라는 명칭을 학과명으로 사용하였다. 문헌정보학을 전공하면 사서 자격증을 취득할 수 있다.전국 여러 대학에 문헌정보 관련 학과가 개설되어 있다.

=== 4년제 대학교 ===

| 지역 | 대학교 | 학과/전공명 | 홈페이지 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 서울특별시 | 덕성여자대학교 | 문헌정보학전공 | [https://www.duksung.ac.kr/lis/main.do 바로가기] | |

| 동덕여자대학교 | 문헌정보학과 | [https://libinfo.dongduk.ac.kr/ 바로가기] | ||

| 명지대학교 | 문헌정보학과 | [https://lis.mju.ac.kr/lis/index.do 바로가기] | ||

| 상명대학교 | 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | [https://libinfo.smu.ac.kr/libinfo/index.do 바로가기] | ||

| 서울여자대학교 | 문헌정보학과 | [http://swulis.net/ 바로가기] | ||

| 성균관대학교 | 문헌정보학과 | [https://lis.skku.edu/lis/index.do 바로가기] | ||

| 숙명여자대학교 | 문헌정보학과 | [https://www.sookmyung.ac.kr/sookmyungkr/1018/subview.do 바로가기] | ||

| 연세대학교 | 문헌정보학과 | [https://graduate.yonsei.ac.kr/doai/index.do 바로가기] | ||

| 이화여자대학교 | 문헌정보학과 | [http://cms.ewha.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=6335784&siteId=elis1959 바로가기] | ||

| 중앙대학교 | 문헌정보학과 | [https://society.cau.ac.kr/class/sub04.asp 바로가기] | ||

| 한성대학교 | 크리에이티브인문예술대학 도서관정보문화트랙 | [https://www.hansung.ac.kr/HmnArt/1532/subview.do 바로가기] | ||

| 인천광역시 | 인천대학교 | 문헌정보학과 | ||

| 부산광역시 | 경성대학교 | 문과대학 문헌정보학과 | [https://cms2.ks.ac.kr/lnis/main.do 바로가기] | |

| 동의대학교 | 인문사회과학대학 문헌정보학과 | [https://lis.deu.ac.kr/lis/index.do 바로가기] | ||

| 부산대학교 | 사회과학대학 문헌정보학과 | [https://lais.pusan.ac.kr/lais/index.do 바로가기] | ||

| 신라대학교 | 인문사회과학대학 문헌정보학과 | [https://lis.silla.ac.kr/library2015/ 바로가기] | ||

| 대구광역시·경상북도 | 경북대학교 | 문헌정보학과 | ||

| 경일대학교 | 문헌정보전공 | |||

| 계명대학교 | 문헌정보학과 | |||

| 대구가톨릭대학교 | 도서관학과 | |||

| 대구대학교 | 문헌정보학과 | |||

| 대전광역시·충청남도 | 충남대학교 | 문헌정보학과 | ||

| 한남대학교 | 문헌정보학과 | |||

| 광주광역시·전라남도 | 광주대학교 | 문헌정보학과 | ||

| 전남대학교 | 문헌정보학과 | |||

| 경기도 | 경기대학교 | 문헌정보학과 | ||

| 대진대학교 | 문헌정보학과 | |||

| 충청북도 | 건국대학교(글로컬) | 문헌정보학과 | ||

| 청주대학교 | 문헌정보학과 | |||

| 공주대학교 | 문헌정보교육과 | 사범대학 소속, 사서교사 양성 목표 | ||

| 중부대학교 | 문화컨텐츠학부 문헌정보학전공 | |||

| 전라북도 | 전주대학교 | 문헌정보학과 | ||

| 전북대학교 | 문헌정보학과 |

=== 전문대학 ===

5. 2. 관련 단체

5. 3. 사서 자격증

대한민국에서는 「도서관법 시행령」에 따라 사서 자격증 제도를 운영하고 있으며, 자격은 1급 정사서, 2급 정사서, 준사서로 구분된다.[67] 각 자격별 요건은 다음과 같다.| 자격 구분 | 자격 요건 |

|---|---|

| 1급 정사서 | 고등교육법에 따른 대학원에서 문헌정보학이나 도서관학 박사학위를 받은 사람 |

| 2급 정사서 자격증 소지자로서, 고등교육법에 따른 대학원에서 문헌정보학이나 도서관학 외의 박사학위를 받거나 정보처리기술사 자격을 받은 사람 | |

| 2급 정사서 자격증 소지자로서, 도서관 근무경력 또는 문화체육관광부령으로 정하는 기관에서의 문헌정보학/도서관학 연구경력(이하 "도서관 등 근무경력")이 6년 이상이며, 고등교육법에 따른 대학원에서 석사학위를 받은 사람 | |

| 2급 정사서 자격증 소지자로서, 도서관 등 근무경력이 9년 이상이며, 문화체육관광부장관이 지정하는 교육기관(이하 "지정교육기관")에서 문화체육관광부장관이 정하여 고시하는 소정의 교육과정(이하 "소정의 교육과정")을 이수한 사람 | |

| 2급 정사서 | 고등교육법에 따른 대학(교육대학, 사범대학, 원격대학, 산업대학 등 포함)에서 문헌정보학이나 도서관학을 전공하고 졸업한 사람 또는 법령상 동등 학력 인정자로서 문헌정보학을 전공한 사람 |

| 고등교육법에 따른 대학원에서 문헌정보학이나 도서관학 석사학위를 받은 사람 | |

| 고등교육법에 따른 교육대학원에서 도서관교육이나 사서교육을 전공하여 석사학위를 받은 사람 | |

| 고등교육법에 따른 대학원에서 문헌정보학이나 도서관학 외의 석사학위를 받은 사람으로서 지정교육기관에서 소정의 교육과정을 이수한 사람 | |

| 준사서 자격증 소지자로서, 고등교육법에 따른 대학원에서 석사학위를 받은 사람 | |

| 준사서 자격증 소지자로서, 도서관 등 근무경력이 3년 이상이며, 지정교육기관에서 소정의 교육과정을 이수한 사람 | |

| 고등교육법에 따른 대학 졸업자로서 준사서 자격증을 소지하고 도서관 등 근무경력이 1년 이상이며, 지정교육기관에서 소정의 교육과정을 이수한 사람 | |

| 준사서 | 고등교육법에 따른 전문대학(전문학사학위를 수여하는 사이버대학 포함)에서 문헌정보과나 도서관과를 졸업한 사람 또는 동등 이상 학력자로서 해당 학과를 전공한 사람 |

| 고등교육법에 따른 전문대학(전문학사학위를 수여하는 사이버대학 포함) 졸업자 또는 동등 이상 학력자로서 지정교육기관에서 소정의 교육과정을 이수한 사람 | |

| 고등교육법에 따른 대학 졸업자로서 재학 중 문헌정보학이나 도서관학을 부전공한 사람 |

사서 자격 취득 요건은 국가별로 차이가 있다. 미국과 캐나다에서는 일반적으로 미국 도서관 협회(ALA)의 인증을 받은 대학원 과정(석사)을 이수해야 전문 사서로 인정받는다.[15] 이는 북미 지역에서 사서직을 높은 전문성이 요구되는 직업으로 인식하고, 도서관학 외 다른 분야에 대한 지식도 중요하게 여기기 때문이다. 호주에서는 호주 도서관 및 정보 협회(ALIA)에서 인정하는 학위를 요구한다.[16] 필리핀에서는 1990년부터 사서를 전문직으로 규정하고, 신규 사서에게 도서관 정보학 학위 취득과 국가 시험 합격을 의무화했다.[58] 아직 전 세계적으로 통용되는 사서직 인증이나 자격에 대한 표준은 마련되지 않았다.[17] 경우에 따라 도서관 직원과 사서의 구분이 학력 수준에 따라 이루어지기도 하며, 모든 도서관 직무에 학위가 필수적인 것은 아니다.[13][14]

6. 윤리 및 사회적 책임

문헌정보학 분야에서 윤리적 문제와 사회적 책임에 대한 논의는 점차 중요해지고 있다. 특히 사회 정의는 21세기 사서직의 핵심적인 윤리적 가치로 부상했으며, 문헌정보학 연구에서도 중요한 위치를 차지하게 되었다.[43] 이는 정보 접근의 불평등 해소, 지적 자유의 보장, 개인 정보 보호 등 다양한 윤리적 쟁점들을 포괄하는 개념으로, 모든 사람이 정보에 동등하게 접근하고 활용할 수 있는 사회를 만드는 데 기여하는 것을 목표로 한다. 디지털 시대 정보 환경의 급격한 변화 속에서 이러한 윤리적 가치를 실현하는 것은 문헌정보학의 중요한 과제로 남아있다.

6. 1. 정보 접근의 평등

디지털 시대는 정보 접근 및 정보 검색 방식을 변화시켰다. "도서관은 이제 복잡하고 역동적인 교육, 레크리에이션, 정보 인프라의 일부가 되었다."[35] 무선 네트워크, 고속 컴퓨터 및 네트워크, 클라우드 컴퓨팅을 갖춘 모바일 기기와 애플리케이션은 정보 과학 및 정보 서비스에 깊은 영향을 미치고 발전시켰다. 이러한 변화 속에서도 문헌정보학은 정보 리터러시 기술이라는 새로운 정보 검색 수단뿐만 아니라 접근 평등과 커뮤니티 공간이라는 사명을 유지한다. 모든 카탈로그, 온라인 데이터베이스, 그리고 점점 더 많은 책들이 인터넷에서 이용 가능하게 되었으며, 위키백과와 같은 오픈 액세스 저널 및 자료에 대한 접근 확대는 정보 접근 방식에 근본적인 영향을 미쳤다.이러한 환경에서 정보 리터러시는 "필요한 정보의 범위를 결정하고, 필요한 정보에 효과적이고 효율적으로 접근하며, 정보를 비판적으로 평가하고 출처를 비판적으로 평가하며, 선택된 정보를 지식 기반에 통합하고, 특정 목적을 달성하기 위해 정보를 효과적으로 사용하며, 정보 사용과 관련된 경제적, 법적, 사회적 문제를 이해하고, 윤리적이고 합법적으로 정보에 접근하고 사용하는" 능력으로 정의된다.[38] 정보 접근의 평등을 실현하기 위해서는 모든 사람이 이러한 정보 리터러시 능력을 갖추는 것이 중요하다.

정보 접근성을 높이기 위한 노력의 일환으로, 2000년대 초 정보 과학 기술 디지털 도서관인 dLIST가 설립되었다. 이는 다학제적인 '도서관 및 정보 과학'을 위한 최초의 오픈 액세스 아카이브였다. dLIST는 연구 문헌의 가시성을 높이고, 실무, 교육 및 연구 커뮤니티 간의 격차를 해소하며, 아카이브, 도서관 및 박물관의 중요한 정보 인프라에서 학술적 작업의 가시성, 인용 빈도 및 통합을 개선하는 것을 목표로 했다.[39][40][41][42]

사회 정의는 사서직과 21세기에 중요한 윤리적 가치이며, 정보 접근의 평등과 밀접하게 연관된 연구 분야가 되었다.[43] 모든 사람이 정보에 동등하게 접근하고 이를 활용할 수 있도록 지원하는 것은 문헌정보학의 핵심적인 목표 중 하나이다.

6. 2. 지적 자유

문헌정보학에서 지적 자유는 중요한 개념이다.[19][35] 특히 공공 도서관과 학교 도서관학 분야에서는 검열 문제와 함께 핵심적인 논의 주제가 된다.[19] 이는 모든 개인이 자유롭게 정보에 접근하고 자신의 사상을 표현할 권리를 보장해야 한다는 원칙에 기반한다. 다양한 정보와 사상이 자유롭게 유통될 때 사회는 더욱 건강하게 발전할 수 있다.디지털 시대가 도래하면서 정보 접근 방식은 크게 변화했지만, 정보 리터러시 능력 향상과 함께 정보 접근의 평등성을 확보하는 것은 여전히 문헌정보학의 중요한 과제이다.[35][38] 오픈 액세스 등을 통해 지식 공유를 확대하는 노력은 지적 자유를 실현하는 중요한 방법 중 하나로 여겨진다. 이는 다양한 정보와 사상이 자유롭게 유통되고, 특정 관점에 치우치지 않는 건강한 공론장을 형성하는 데 기여한다.[19]

나아가, 사회 정의는 21세기 사서직의 중요한 윤리적 가치로 부상하며 지적 자유의 중요성을 더욱 강조하고 있다.[43] 모든 사람이 차별 없이 정보에 접근하고 활용할 수 있도록 보장하는 것은 문헌정보학이 추구해야 할 핵심 목표 중 하나이다.

6. 3. 개인 정보 보호

문헌정보학 분야에서 개인 정보 보호는 중요한 고려 사항 중 하나이다. 정보 과학의 관련 분야 및 하위 분야로서 프라이버시가 포함되며[49], 이는 정보의 수집, 관리, 이용 과정에서 개인의 정보를 어떻게 다루어야 하는지에 대한 논의와 연결된다.문헌정보학은 도서관 서비스와 조직 운영의 윤리적 측면 및 법적 문제를 다루는데, 이는 개인 정보 보호와 밀접한 관련이 있다. 정보를 다루는 과정에서 정보 주체의 권리를 존중하고, 정보의 유출이나 오용을 방지하는 것은 기본적인 윤리 원칙으로 강조된다. 특히 디지털 환경이 발전하면서 방대한 양의 개인 정보가 수집되고 유통될 수 있게 됨에 따라, 프라이버시 침해 위험에 대한 경각심과 이를 방지하기 위한 기술적, 제도적 장치의 중요성이 더욱 커지고 있다.

또한, 사회 정의가 문헌정보학의 중요한 가치로 부상하면서[43], 정보 접근에서의 평등뿐만 아니라 정보 취약 계층을 포함한 모든 이용자의 개인 정보를 안전하게 보호하는 것 역시 중요한 과제로 인식되고 있다.

7. 전망

과거 '도서관학과'로 불리며 진출 분야가 제한적이었던 인식과 달리, 현대의 문헌정보학은 정보시스템, 데이터베이스 시스템, 소프트웨어 개발, 뉴미디어 활용 등 다양한 분야와 연계되며 융합 학문으로서 주목받고 있다. 정보 기술의 발전과 맞물려 지속적인 성장 가능성이 높고 발전 전망이 밝은 분야로 평가된다.[71]

디지털 시대의 도래는 정보 접근 및 정보 검색 방식에 근본적인 변화를 가져왔다. 무선 네트워크, 고속 컴퓨터 및 네트워크, 클라우드 컴퓨팅 기술을 기반으로 한 모바일 기기와 애플리케이션은 정보 과학 및 정보 서비스 분야에 깊은 영향을 미치며 발전을 이끌고 있다.[35] 이러한 기술 발전 속에서도 문헌정보학은 정보 리터러시 능력 함양 지원과 정보 접근의 평등성 보장, 커뮤니티 공간 제공이라는 핵심적인 사명을 유지하며 진화하고 있다.

인터넷의 발전과 정보의 폭발적인 증가는 정보의 효과적인 설명, 인증, 관리에 대한 사회적 요구를 증대시켰다.[52] 이에 따라 메타데이터 시스템 구축과 활용이 중요해졌으며, 도서관은 다양한 메타데이터 시스템 간의 연계 및 번역 역할을 수행하게 되었다.[52] 특히 21세기에는 오픈 데이터, 오픈 소스, OAI-PMH와 같은 개방형 프로토콜의 확산으로 전 세계 수많은 도서관과 기관들이 협력하여 방대한 글로벌 메타데이터 서비스를 구축하고 접근성을 높이는 데 기여하고 있다.[53] BASE나 Unpaywall과 같은 도구들은 이러한 개방형 저장소에서 학술 논문 검색을 자동화하여 정보 접근성을 더욱 향상시키고 있다.[53]

결론적으로, 문헌정보학은 단순히 도서라는 매체에 국한되지 않고 정보 자체의 조직, 검색, 분석, 활용 등 정보 전반을 다루는 학문으로 확장되었다. 가장 적합한 정보를 효율적으로 검색하고 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 지식을 체계적으로 조직화하는 것이 문헌정보학의 중요한 연구 목표가 되고 있다. 정보 기술의 발전과 사회 변화에 발맞춰 문헌정보학의 역할과 중요성은 더욱 커질 것으로 전망된다.

8. 진출 분야

문헌정보학 전공자는 정보 관리 및 활용 능력을 바탕으로 전통적인 도서관 외에도 다양한 분야로 진출한다. 주요 진출 분야는 크게 기업 및 산업체, 학계 및 연구소, 정부 및 공공기관으로 나눌 수 있다.

- 기업 및 산업체: 출판사, 기업 자료실, 서점, 정보 기술 및 소프트웨어 관련 기업, 언론사 등에서 정보 전문가로서 역할을 수행한다.

- 학계 및 연구기관: 인문과학 및 사회과학 분야의 국가 또는 민간 연구소에서 연구 지원 및 정보 관리 업무를 담당한다.

- 정부 및 공공기관: 한국고전번역원, 한국사학진흥재단, 국립박물관, 문화재단 등 문헌정보 관련 공공기관에서도 전문성을 발휘할 수 있다.

이 외에도 문헌정보학의 학문적 범위가 확장됨에 따라 다양한 현대적 정보 관련 직무로 진출하는 추세이다.

8. 1. 전통적인 분야

문헌정보학의 학문 과정에는 자료 관리, 정보 시스템 및 기술, 연구 방법, 이용자 연구, 정보 활용 능력, 목록 작성 및 분류, 보존, 참고, 통계 및 경영 등이 포함된다. 문헌정보학은 데이터베이스 관리, 정보 아키텍처 및 정보 관리와 같은 새로운 주제를 포함하며 끊임없이 발전하고 있다. 위키백과가 참고 자료로서 널리 받아들여짐에 따라, 일부 대학에서는 문헌정보학 석사 과정(MLIS)에 위키백과 및 지식 관리 관련 강좌를 포함시키고 있다.도서관 직원이 되기 위해 항상 학위가 필요한 것은 아니며, 때로는 도서관 직원과 사서의 구분이 교육 수준에 따라 이루어지기도 한다.[13][14] 그러나 대부분의 전문적인 사서 직무는 문헌정보학 전문 학위 또는 그에 준하는 자격을 요구한다. 미국과 캐나다에서는 일반적으로 미국 도서관 협회(ALA)의 인증을 받은 기관에서 수여하는 석사 학위가 필요하며,[15] 호주에서는 호주 도서관 및 정보 협회(ALIA)가 인정하는 학위를 여러 기관에서 제공한다.[16] 사서직에 대한 국제적인 표준 인증이나 자격은 아직 마련되지 않았다.[17]

공공 도서관공공 도서관 분야 연구는 목록 작성, 다양한 지역 사회를 위한 도서관 장서 개발, 정보 활용 능력, 독서 상담, 공공 서비스 중심의 프로그램, 성인, 어린이, 청소년 대상 봉사, 지적 자유, 검열, 법적 및 예산 문제 등을 다룬다. 위르겐 하버마스의 이론에 기반하여 공공 도서관을 공유지 또는 공론장으로 보는 관점은 21세기에 중요한 개념으로 자리 잡았다.[19] 미국에는 사립 도서관, 시립 공공 도서관, 학군 도서관, 특별 구역 공공 도서관 등 네 가지 유형이 있으며, 각각 자금 조달 방식과 설립 주체가 다르다.[20]

학교 도서관학교 도서관학은 유치원부터 초등학교, 중고등학교 학생들을 위한 도서관 서비스를 연구한다. 일부 지역에서는 교사-사서에 대해 다른 사서보다 더 엄격한 교육 및 자격 기준을 적용하기도 하며, 교육 과정에는 해당 지역의 기준이 반영된다. 학교 도서관학은 지적 자유, 교육학, 정보 활용 능력, 교직원과의 협력적인 교과 과정 구축 방법 등도 다룬다.

학술 도서관학술 도서관학은 대학 및 대학교를 위한 도서관 서비스를 연구한다. 주요 쟁점으로는 저작권, 기술, 디지털 도서관 및 디지털 저장소, 학문의 자유, 학술 자료에 대한 오픈 액세스, 특정 학문 분야 전문 지식 등이 있다. 사서는 종종 대학 내 특정 단과대학의 연락 담당자 역할을 맡으며, 주제별 사서로서 활동하기도 한다. 일부 대학 사서는 교수진으로 간주되어 학술 직위를 갖지만, 그렇지 않은 경우도 있다. 최소 자격 요건은 일반적으로 문헌정보학 석사 학위이다.

기록 보관소기록 보관 연구는 기록 보관소(아카이브)를 유지하고 구축하는 기록물관리사(아키비스트)의 양성을 포함한다. 주요 과제는 자료의 물리적 보존 및 복원, 대량 탈산, 전문 목록 작성, 접근성 확보, 자료 평가 등이다. 많은 기록물관리사는 해당 기록 보관소가 다루는 시대의 전문가인 역사학자이기도 하다.[21] 기록 보관소의 주요 임무는 지속적인 가치가 있는 기록물을 식별하고, 이를 보존하며, 이용자에게 제공하는 것이다.[22] 도서관이 자료를 개별적으로 수집하는 반면, 기록 보관소 자료는 보통 하나의 그룹으로 컬렉션의 일부가 된다.[22] 도서관 컬렉션은 주로 출판물(책, 잡지 등)로 구성되지만, 기록 보관소 컬렉션은 주로 미출판 자료(편지, 일기 등)로 이루어진다는 점도 중요한 차이이다.[22] 또한, 기록 보관소 자료는 도서관 자료보다 저자의 출처가 더 적은 경향이 있다.[22] 기록 보관소 자료는 일반적으로 대중에게 공개적으로 대출되지 않으며, 이용자는 기록물관리사에게 요청하여 지정된 열람실에서만 자료를 열람할 수 있다.[22]

특수 도서관특수 도서관은 특정 전문 분야나 비즈니스 그룹의 요구를 충족시키기 위해 설립된 도서관이다. 특정 주제, 이용자 그룹을 다루거나, 의학 도서관, 법률 도서관처럼 모기관의 성격에 따라 특수 도서관으로 분류된다. 이 분야의 사서는 해당 산업에 특화된 업무 외에도 개인 작업, 기업 재정 관리, 특화된 컬렉션 개발, 잠재 고객 대상 홍보 등의 과제를 다룬다. 특수 사서들을 위한 전문 기관으로는 특수 도서관 협회(SLA)가 있다. CIA 도서관처럼 기밀 자료를 다루는 특수 도서관도 존재한다.[23][24]

보존 (도서관 및 기록 과학)보존 사서는 주로 학술 도서관에서 근무하며, 도서, 원고, 기록 자료 등 도서관 자료 콘텐츠의 접근성을 유지하기 위한 보존 활동을 관리한다. 주요 활동에는 제본, 보존 처리, 디지털 및 아날로그 방식의 재포맷, 디지털 보존, 환경 모니터링 등이 포함된다.

8. 2. 현대적인 분야

문헌정보학은 전통적인 자료 관리 및 정리를 넘어 현대 정보 사회의 요구에 부응하며 끊임없이 진화하고 있다. 도서관학 학문 과정에는 기존의 자료 관리, 정보 활용 능력, 목록 작성 및 분류, 보존, 참고 봉사, 통계 및 경영 연구 외에도, 데이터베이스 관리, 정보 아키텍처, 정보 관리와 같은 새로운 정보 기술 관련 주제들이 중요하게 다뤄지고 있다.[13][14]이러한 흐름 속에서 문헌정보학 전공자들의 진출 분야 역시 다양해지고 있다. 전통적인 도서관 외에도 여러 영역에서 정보 전문가로서 활동할 기회가 열리고 있다.

| 분야 | 주요 기관/업체 |

|---|---|

| 기업 및 산업체 | 출판사, 도서관, 기업 문헌 자료실, 서점, 정보 기술 업체, 소프트웨어 업체, 학원, 언론사 |

| 학계 및 연구기관 | 인문과학 및 사회과학 관련 국가·민간 연구소 |

| 정부 및 공공기관 | 한국고전번역원, 한국사학진흥재단, 국립박물관, 문화재단 등 문헌정보 관련 공공기관 |

이러한 기관 및 기업에서 문헌정보학 전공자들은 다음과 같은 현대적인 역할을 수행하며 정보의 가치를 높이는 데 기여한다.

- 정보 시스템 개발자: 조직의 정보 요구 사항을 분석하고 효율적인 정보 시스템을 설계 및 개발한다.

- 데이터베이스 관리자: 데이터베이스를 구축, 관리, 유지보수하며 정보의 체계적인 저장과 접근을 지원한다.

- 정보 분석가: 방대한 데이터 속에서 유의미한 패턴과 통찰력을 발견하고, 이를 의사결정에 활용할 수 있도록 가공 및 분석한다.

- 콘텐츠 기획자: 디지털 환경에 적합한 콘텐츠를 기획하고 제작하며, 정보의 효과적인 전달과 활용을 돕는다.

- 정보 컨설턴트: 기업이나 기관이 겪는 정보 관련 문제점을 진단하고 최적의 해결 방안과 전략을 제시한다.

또한, 위키백과와 같은 협업적 지식 플랫폼이 중요한 정보 자원으로 부상하면서, 일부 도서관, 박물관, 기록 보관소에서는 상주 위키피디언을 고용하여 기관의 정보를 공유하고 플랫폼의 신뢰도를 높이는 데 기여하고 있다. 이에 발맞춰 일부 대학의 문헌정보학 석사(MLIS) 과정에서는 위키백과 및 지식 관리 관련 강좌를 개설하기도 한다.

다양한 유형의 정보 기관에서도 현대적인 정보 관리 기술과 방법론이 적극적으로 도입되고 있다.

- 공공 도서관: 정보 활용 능력 교육, 다양한 지역 사회 구성원을 위한 프로그램 개발뿐만 아니라, 위르겐 하버마스의 연구에 기반하여 도서관을 공론장으로 인식하는 관점이 중요해지고 있다.[19]

- 학술 도서관: 저작권 문제 대응, 디지털 도서관 및 디지털 저장소 구축, 학술 정보에 대한 오픈 액세스 정책 추진, 특정 학문 분야에 특화된 전문 정보 서비스 제공 등 현대적인 과제에 집중하고 있다.

- 기록 보관소: 역사적 기록의 디지털 보존 및 복원, 대량 탈산과 같은 물리적 보존 기술 적용, 전문적인 목록 작성 및 평가 기준 개발 등을 통해 기록물의 장기적인 접근성을 확보하고자 노력한다. 기록 보관소는 도서관과 달리 주로 미출판 자료(편지, 일기 등)를 하나의 기록군(fonds) 단위로 수집하며, 이용 방식도 열람실 내 접근으로 제한되는 경우가 많다.[21][22]

- 특수 도서관: 특정 산업 분야나 기업의 요구에 맞는 전문 정보 서비스, 데이터베이스 구축, 시장 정보 분석 등을 제공하며, 특수 도서관 협회(SLA)와 같은 전문 기관을 통해 교류한다. 예를 들어, CIA 도서관은 기밀 자료를 포함하여 방대한 정보를 관리하며 기관 내 정보 유통에 중요한 역할을 한다.[23][24]

- 보존: 도서, 원고, 기록물 등 다양한 형태의 자료를 디지털화하여 재구성하고, 디지털 보존 기술을 통해 장기적인 접근성을 보장하며, 자료 보존을 위한 최적의 환경을 관리하는 역할을 수행한다.

이처럼 현대 문헌정보학은 정보 기술의 발전과 사회 변화에 발맞춰 그 영역을 확장하며, 정보의 효과적인 관리, 분석, 활용을 위한 전문 지식과 기술을 제공하는 핵심 분야로 발전하고 있다.

참조

[1]

서적

Encyclopedia of Library and Information Sciences. Vol. 1–7

CRC Press

[2]

문서

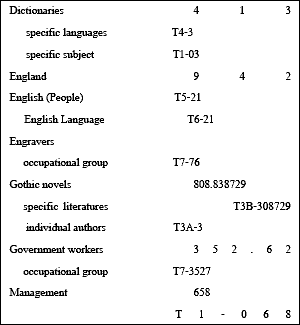

Library and Information Sciences is the name used in the [[Dewey Decimal Classification]] for class 20 from the 18th edition (1971) to the 22nd edition (2003)

[3]

간행물

Interdisciplinarity: The Road Ahead for Education in Digital Libraries

https://www.dlib.org[...]

D-Lib Magazine

2002-07

[4]

학술지

Chapter 3 - Library and Information Science as a Discipline

2017

[5]

문서

Information science: origin, evolution and relations

Taylor Graham

1992

[6]

문서

Library and information science: two paradigms

Taylor Graham

1992

[7]

학술지

Information science: What is it?

https://doi.org/10.1[...]

1968

[8]

웹사이트

Schrettinger, Martin

https://www.deutsche[...]

2023-09-14

[9]

서적

Bibliothekswissenschaft - quo vadis? / Library Science - quo vadis ?

https://escholarship[...]

DE GRUYTER SAUR

2005-12-31

[10]

웹사이트

Dewey Services - Resources

https://www.oclc.org[...]

2023-09-14

[11]

서적

History of Libraries in the Western World

https://books.google[...]

Scarecrow Press

1976

[12]

서적

Humanism and Libraries: An Essay on the Philosophy of Librarianship

https://books.google[...]

Library Juice Press, LLC

2009

[13]

웹사이트

Librarian

https://www.collinsd[...]

[14]

웹사이트

Librarian

https://dictionary.c[...]

[15]

웹사이트

ALA Accredited Programs

https://www.ala.org/[...]

2023-09-14

[16]

웹사이트

ALIA Accredited Courses

https://alia.org.au/[...]

2023-09-14

[17]

웹사이트

Librarians Need Global Credentials {{!}} Backtalk

https://www.libraryj[...]

2023-09-14

[18]

웹사이트

Accreditation Frequently Asked Questions {{!}} ALA

https://www.ala.org/[...]

2024-05-18

[19]

서적

Introduction to Public Librarianship

https://books.google[...]

Neal-Schuman Publishers

2004

[20]

웹사이트

Types of Public Libraries; a Comparison: Library Development: New York State Library

https://www.nysl.nys[...]

2023-09-14

[21]

서적

Aware and Responsible: Papers of the Nordic-International Colloquium on Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information, and Documentation Studies (SCARLID)

https://books.google[...]

Scarecrow Press

2004

[22]

서적

Developing and maintaining practical archives : a how-to-do-it manual

http://archive.org/d[...]

New York : Neal-Schuman Publishers

2003

[23]

웹사이트

CIA Library

https://www.cia.gov/[...]

2023-09-14

[24]

서적

Information Outlook

https://scholarworks[...]

Special Libraries Association

1997-02

[25]

서적

International Encyclopedia of Information and Library Science

https://books.google[...]

Routledge

2003-09-02

[26]

학술지

Gabriel Naudé

https://journal.fi/i[...]

2019-04-01

[27]

학술지

Gottfried Wilhelm Leibniz and Library Classification

https://www.jstor.or[...]

1971

[28]

서적

Introduction to Information Science

https://books.google[...]

Facet Publishing

2015-06-10

[29]

서적

The Library: An Illustrated History

https://books.google[...]

Skyhorse

2012-03-01

[30]

학술지

"Bibliomany Has Possessed Me"

https://cgscholar.co[...]

2014

[31]

서적

Encyclopedia of Library and Information Science

CRC Press

[32]

웹사이트

World Libraries: The Pioneers: Asa Don Dickinson

http://cybra.p.lodz.[...]

2023-09-14

[33]

서적

The Punjab library primer

http://archive.org/d[...]

Lahore : University of the Panjab

1916

[34]

서적

Colon Classification. Revised and expanded by M.A. Gopinath

[35]

서적

Foundations of Library and Information Science

https://books.google[...]

American Library Association

2020-09-14

[36]

서적

Code for Classifiers: Principles Governing the Consistent Placing of Books in a System of Classification

https://books.google[...]

American library association

1939

[37]

서적

Encyclopedia of Library and Information Science

CRC Press

2019-07-17

[38]

간행물

Information Literacy Competency Standards for Higher Education

https://alair.ala.or[...]

2000-01-01

[39]

문서

DLIST: Building An International Scholarly Communication Consortium for Library and Information Science

https://repository.a[...]

Coleman, A and Bracke, P.

2003

[40]

간행물

Competing information realities: Digital libraries, repositories, and the commons

https://asistdl.onli[...]

2006-01

[41]

문서

Integration of Non-OAI Resources for Federated Searching in dLIST, an ePrints Repository

https://www.dlib.org[...]

Coleman, A, Bracke, P, and Karthik, S.

2004

[42]

문서

Open Access Federation for Library and Information Science: dLIST and DL-Harvest

https://www.dlib.org[...]

Coleman, A and Roback, J.

2005

[43]

문서

Social Justice in Library and Information Science

Mehra, B., Rioux, K., and Albright, K. S.

2010

[44]

웹사이트

Library Literature & Information Science Retrospective: 1905–1983 | EBSCO

https://www.ebsco.co[...]

2023-04-01

[45]

웹사이트

Journal of Librarianship and Information Science

https://journals.sag[...]

2023-04-01

[46]

웹사이트

World Library and Information Congress – IFLA General Conference and Assembly

http://conference.if[...]

2015-07-06

[47]

웹사이트

Conferences

https://web.aflia.ne[...]

2022-06-14

[48]

간행물

Information science: On the structure of its problems

1972-04-01

[49]

웹사이트

Jobnet forside

http://www.job-i-sta[...]

2011-11-02

[50]

웹사이트

European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education.

http://library.upt.r[...]

2023-04-01

[51]

서적

International Encyclopedia of Organizational Studies

Sage Publications Inc.

2008

[52]

서적

Metadata

https://books.google[...]

Facet Publishing

2016

[53]

간행물

Unpaywall finds free versions of paywalled papers

http://www.nature.co[...]

2023-04-01

[54]

간행물

On defining library and information science as applied philosophy of information

http://www.tandfonli[...]

2002-01-01

[55]

웹사이트

Professional Ethics

https://www.ala.org/[...]

2021-10-29

[56]

문서

2010年度に文学部図書館情報学科を改組

[57]

문서

2009年に文化情報学部を改組

[58]

웹사이트

CA1540 – フィリピン・ライブラリアンシップ法−専門職の法による確立−

https://current.ndl.[...]

2006-03-15

[59]

웹인용

문헌정보학

https://www.kla.kr/j[...]

[60]

문서

Information science: origin, evolution and relations

Saracevic, Tefko

1992

[61]

문서

Library and information science: two paradigms

Miksa, Francis L.

1992

[62]

간행물

Information science: What is it?

https://doi.org/10.1[...]

Borko, H.

1968

[63]

서적

한국민족문화대백과 문헌정보학

https://terms.naver.[...]

[64]

웹인용

네이버 지식백과 - 도서관 경영학

https://terms.naver.[...]

[65]

웹인용

한국민족문화대백과 문헌정보학

http://encykorea.aks[...]

[66]

웹인용

커리어넷

https://www.career.g[...]

2024-05-22

[67]

웹인용

도서관법 시행령 별표3

http://www.law.go.kr[...]

[68]

웹인용

숭의여자대학교 문헌정보과

https://library.sewc[...]

[69]

웹인용

대림대학교 도서관미디어정보과

https://dept.daelim.[...]

[70]

웹인용

창원문성대학교 문헌정보과(:교육서비스)

http://lis.cmu.ac.kr[...]

[71]

웹인용

서울진로진학정보센터 - 학과정보

https://www.jinhak.o[...]

2024-05-07

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com