오우에쓰 열번 동맹

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

오우에쓰 열번 동맹은 막말 시대에 아이즈번, 센다이번 등을 중심으로 결성된 동맹이다. 신정부의 아이즈번 토벌 명령과 이에 대한 반발로 시작되었으며, 시라카와 열번 회의를 거쳐 31개 번이 참여하는 대규모 동맹으로 발전했다. 동맹은 륜왕사궁을 맹주로 추대하고, 프로이센과의 제휴를 시도했지만 실패했다. 주요 전투로는 쇼나이·아키타 전선, 호쿠에쓰 전선, 시라카와 전선 등이 있었으며, 결국 신정부군의 공격으로 붕괴되었다. 동맹에 참여한 번들은 패배 후 감봉, 전봉 등의 처분을 받았으며, 일부는 멸망하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 보신 전쟁 - 미야상 미야상

미야상 미야상은 보신 전쟁 당시 신정부군의 기세를 담아 만들어져 널리 애창된 일본 민요풍 노래로, 가사 속 '미야상'은 아리스가와노미야 타루히토 친왕을 지칭하며, 이후 다양한 예술 작품에도 영향을 미쳤다. - 보신 전쟁 - 1853년형 엔필드 강선머스킷

1853년형 엔필드 강선머스킷은 영국 육군의 제식 소총으로, 정확도와 사거리가 향상된 전장식 소총이며, 19세기 중반 주요 전쟁에서 널리 사용되었고 탄약 및 강선 연구, 후장식 소총으로의 개조를 거치며 군사 기술 발전에 기여했다. - 에치고국 - 주에쓰 지방

주에쓰 지방은 일본 니가타현의 지역으로, 산, 강, 온천 등의 지형적 특징을 가지며, 나가오카시 등을 포함하고, 간토, 도호쿠, 호쿠리쿠 지방의 절충 지역으로 역사적으로 의류 무역으로 번성했으며, 조에쓰 신칸센 등 교통망이 발달했다. - 에치고국 - 겐닌의 난

겐닌의 난은 1201년 가마쿠라 막부를 전복하려는 조 씨 가문의 반란으로, 조 나가모치의 교토 습격이 실패하고 저항군이 진압되었으며, 한가쿠 고젠의 용맹함이 알려진 사건이다. - 19세기 군사 동맹 - 신성 동맹 (1815년)

신성 동맹은 1815년 러시아의 알렉산드르 1세가 제안하여 러시아, 프로이센, 오스트리아가 기독교적 가치관으로 유럽의 정치 질서를 재건하고 국제 평화를 목표로 결성되었으나, 자유주의 억압에 이용되면서 쇠퇴하고 해체되었다. - 19세기 군사 동맹 - 삼국 동맹 (1882년)

삼국 동맹은 1882년 독일, 오스트리아-헝가리, 이탈리아가 체결한 군사 동맹으로, 프랑스 고립을 목표로 독일이 추진했으며, 이탈리아는 제1차 세계 대전 중 연합국에 가담하면서 해체되었다.

| 오우에쓰 열번 동맹 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 명칭 | 오우에쓰 열번 동맹 (奥羽越列藩同盟) |

| 다른 이름 | 북부 동맹 (北部同盟, Hokubu Dōmei) |

| 종류 | 군사 및 정치 동맹 |

| 본부 | 미야기현 시로이시, 센다이 번 |

| 가입 세력 | 일본 북부 31개 번 |

| 언어 | 일본어 |

| 지도부 | |

| 맹주 (Meishu) | 기타시라카와 요시히사 친왕 |

| 총독 (Sotoku) | 다테 요시쿠니, 우에스기 나리노리 |

| 결성 | |

| 결성 시기 | 1868년 봄 |

| 역사적 배경 | |

| 주요 사건 | 보신 전쟁 |

| 존속 기간 | 1868년 ~ 1869년 |

| 해체 원인 | 신정부군의 승리 |

| 주요 참여 세력 | |

| 주요 번 | 아이즈 번, 센다이 번, 요네자와 번, 쇼나이 번 |

| 목표 | |

| 명분 | 도쿠가와 요시노부의 처벌 반대 및 구 막부 세력의 유지 |

| 실제 목표 | 신정부의 권력으로부터의 독립과 번 체제의 유지 |

| 특징 | |

| 종교적 기반 | 린노지노미야를 맹주로 추대, 종교적 권위를 활용 |

| 군사적 역량 | 각 번의 군사력을 동원했으나, 신정부군에 비해 열세 |

| 결과 | |

| 패배 | 신정부군에 패배, 각 번은 신정부에 복속 |

| 영향 | 도호쿠 지방의 황폐화, 메이지 유신의 추진 가속화 |

2. 배경

센다이번, 요네자와번, 니혼마쓰번을 중심으로, 무쓰와 데와 각국의 대부분의 번, 에치고 북부의 여러 번, 그리고 홋카이도의 마쓰마에번까지 거의 모든 번이 결집한 동맹이었다. 시로이시성을 본거지로 삼은 이 동맹의 명목상 수장은 간에이지의 전 방장이었던 기타시라카와노미야 요시히사였다. 그는 사쓰마-조슈 연합군이 에도를 장악한 후 북쪽으로 피신하여 "동무천황"을 자칭했고, 센다이번의 다테 요시쿠니와 요네자와번의 우에스기 나리노리가 동맹의 실질적인 지도자였다. 성격이 다양했지만, 이 동맹은 근대적, 전통적 세력이 결합하여 총 5만 명에 달하는 병력을 동원했다. 동맹은 아이즈번을 최대한 지원하려 했지만, 아이즈 번은 공식적으로 "회장 동맹"의 일원이 아니었으며, 쇼나이번 역시 마찬가지였다.

또한, 번으로서의 지위는 사실상 상실했지만, 조자이번의 하야시 씨의 군대도 이 동맹을 위해 싸웠다.

이 동맹은 수십 개 번의 군사력을 결합한 대담하고 혁신적인 시도였지만, 하나의 통일된 단위로서 완전히 기능하지 못했고, 센다이 함락과 아이즈 전쟁에서 패배함으로써 사실상 붕괴되었다.

2. 1. 막말 시대의 정치적 상황

막말 시대, 아이즈번 번주 마쓰다이라 가타모리는 교토 수호직에 임명되었고, 쇼나이번 번주 사카이 다다아쓰는 에도 시내 치안 유지를 명령받았다. 특히 아이즈번은 일회 잠상 정권을 구성하여 조슈번, 후에 사쓰마번과 대립했다.센다이번은 62만 석이라는 오우 지역 최대의 석고를 가지고 있었고, 번주인 다테 요시쿠니는 종사위상 좌근위권중장이라는 높은 지위를 가지고 있었다. 개국 이후의 정치적 변화에 대해, 부교인 엔도 마사노부 등은 조정과 접근하여 적극적으로 중앙에 개입하려고 주장했고, 이에 반해 번에 이익이 없는 중앙 정세 개입을 싫어하고 현상 유지를 주장하는 다타키 토사 등의 세력과 대립했다.[1] 분큐 3년(1863년) 1월에는 엔도 등이 실각했고,[1] 요시쿠니는 막부의 정사총재직 취임도 거절하고 정국과 거리를 두는 방침을 명확히 했다.[2]

2. 2. 신정부의 아이즈번 토벌 명령

도바・후시미 전투에서 구 막부군이 패하자, 마쓰다이라 가타모리는 에도로 돌아왔다. 1868년 1월 17일(구력), 신정부는 센다이 번에 아이즈번 토벌을 명령했다.[3] 그러나 센다이는 군대를 보내지 않았다.2월 9일(구력), 신정부는 사와 다메카즈를 오슈 진무 총독으로 임명했다.[4] 2월 16일(구력), 마쓰다이라 가타모리는 은거를 표명하고, 조정에 사죄문을 제출하여 아이즈로 돌아왔다.[5] 3월 2일(구력), 사와 다메카즈를 대신하여 오슈 진무 총독이 된 구조 미치타카, 부총독이 된 사와 등이 교토를 떠나 3월 23일(구력) 센다이에 들어왔다. 오슈 진무 총독부는 다테 요시쿠니와 요네자와 번주 우에스기 나리노리에게 마쓰다이라 가타모리에게 항복을 요구하도록 명령했다.[6]

3. 아이즈번과 쇼나이번의 동향

가쓰라 노부쓰나(桂伸勿)가 사과문을 제출했지만, 센다이, 요네자와는 항복 권고를 받아들이지 않았다. 신정부군은 아이즈가 여전히 항전을 포기하지 않았다고 판단했다.

아이즈 번은 쇼나이 번과 동맹을 맺고 군비를 증강하는 한편, 프로이센과의 제휴를 모색하기도 했다. 그러나 센다이 번은 아이즈 번과의 협상을 계속 시도했지만, 결국 실패로 돌아갔다. 3월 27일(구력)에 아이즈번 경계에 출병했지만, 센다이번과 요네자와번은 아이즈번과 접촉을 유지하며 사죄탄원 내용을 검토하고 있었다. 4월 29일(구력), 나나가슈쿠(七ヶ宿)・세키슈쿠(関宿)에서 센다이번・요네자와번・아이즈번 삼번(三藩)에 의한 협상이 이루어졌고, 아이즈번이 주모자의 목을 내놓고 항복하는 것으로 일단 동의했지만, 며칠 후에는 그것을 뒤집은 내용의 탄원서를 가지고 온다. 이것을 보고 센다이번은 설득을 포기하게 된다.

3. 1. 아이즈-쇼나이 동맹 결성

4월 10일, 남마 綱기(南摩綱紀)가 쇼나이 번에 파견되어 쇼나이 번 중역인 마쓰다이라 친카이(松平親懐) 등과 회합을 갖고 아이즈-쇼나이 동맹을 결성하였다. 친카이는 요네자와 번이 동맹에 가입하면 센다이 번도 동맹에 가입할 것이라고 밝혔는데, 이 시기에 "오슈(奥羽) 제번 동맹" 구상의 싹이 나타났다고 할 수 있다.[7]당시 쇼나이 번은 일본 제일의 지주로 불리며 번 재정을 지원한 상인 혼마 가(本間家)의 막대한 헌금을 바탕으로, 상인 에드워드 스넬(エドワード・スネル)에게서 스나이더총(スナイドル銃) 등 최신식 무기를 구입하여 군비를 증강하고 있었고, 이는 아이즈 번에 용기를 주었다.

또한, 양 번은 프로이센 대리 공사(公使) 막스 폰 브란트(マックス・フォン・ブラント)를 통해, 소유하는 에조지(蝦夷地)(현재의 홋카이도(北海道))의 네무로(根室)나 루모이(留萌) 양도를 대가로 프로이센과의 제휴를 모색했다.[8] 그러나 프로이센 재상 오토 폰 비스마르크(オットー・フォン・ビスマルク)는 중립(中立)을 지켜 아이즈-쇼나이 양 번의 제의를 거절했다.[8] 한편, 프로이센 전쟁상 겸 해군상 알브레히트 폰 로온(アルブレヒト・フォン・ローン)은 일본의 혼란이 계속된다면 영토(領土) 확보를 고려해야 한다는 의견을 밝혔다.[8]

3. 2. 프로이센과의 제휴 모색 (실패)

아이즈번은 쇼나이번과 동맹을 맺은 후, 프로이센 대리 공사 막스 폰 브란트(マックス・フォン・ブラント)에게 에조치(蝦夷地)(현재의 홋카이도)의 네무로(根室)와 루모이(留萌)를 넘겨주는 조건으로 프로이센과의 제휴를 모색했다.[8] 그러나 프로이센 재상 오토 폰 비스마르크(オットー・フォン・ビスマルク)는 중립 입장을 지키며 아이즈번과 쇼나이번의 제안을 거절했다.[8] 한편, 프로이센 전쟁상 겸 해군상 알브레히트 폰 로온(アルブレヒト・フォン・ローン)은 일본의 혼란이 계속되면 영토 확보를 고려해야 한다는 의견을 제시하기도 했다.[8]4. 시라카와 열번회의(白石列藩会議)

윤4월 4일, 요네자와 번(米沢藩)·센다이 번(仙台藩) 4가로(家老)의 이름으로 오슈(奥羽) 여러 번(藩)에 열번회의(列藩会議) 소집을 알리는 회장(回状)이 보내졌다. 윤4월 11일, 오슈 14번은 센다이 번령(藩領)의 시라카와 성(白石城)에서 열번회의를 열고, 아이즈 번(会津藩)·쇼나이 번(庄内藩) 사면(赦免)을 청하는 탄원서인 「아이즈 번 관전 처분 탄원서(会津藩寛典処分嘆願書)」 등을 오슈 진무 총독(奥羽鎮撫総督)에게 제출했다. 그러나 이 탄원서는 거부되었고, 윤4월 19일 여러 번은 아이즈·쇼나이의 여러 공격 지점(攻口)에서 해병(解兵)을 선언했다.

5. 세라 슈조(世良修蔵) 암살

오우에쓰 열번 동맹의 참모였던 세라 슈조(世良修蔵)는 4월 12일(구력)에 센다이를 출발하여 시라카와 방면으로 향하며 각지에서 아이즈 번에 대한 공격을 독촉하고 있었다. 그러나 윤4월 19일에 후쿠시마에 있는 가나자와야 여관에 투숙하게 되었다. 여기서, 같은 참모였던 사쓰마 번사 오야마 가쿠노스케(大山格之助)에게 밀서를 썼다.

밀서의 내용은, 진무사의 병력이 부족하여 오우 봉압의 실효를 거두지 못하고 있으므로, 오우의 실정을 총독부와 교토에 보고하여 증원을 요청하는 것이었다. 그러나 이 밀서는 센다이 번사 세가미슈젠과 아네하 다케노신(姉歯武之進) 등의 손에 들어갔다. 아네하 등은 이전부터 세라 슈조의 동향을 경계하고 있었는데, 밀서 속에 있는 '''"오우 모두 적(奥羽皆敵)"'''이라는 문구를 보고 격분하여 다음 날 가나자와야에서 세라 슈조를 습격했다. 세라는 권총으로 응전했으나 불발되어, 어쩔 수 없이 붙잡혔고, 아부쿠마가와(阿武隈川) 강가에서 참수되었다.[1]

6. 오우에쓰 열번동맹의 성립

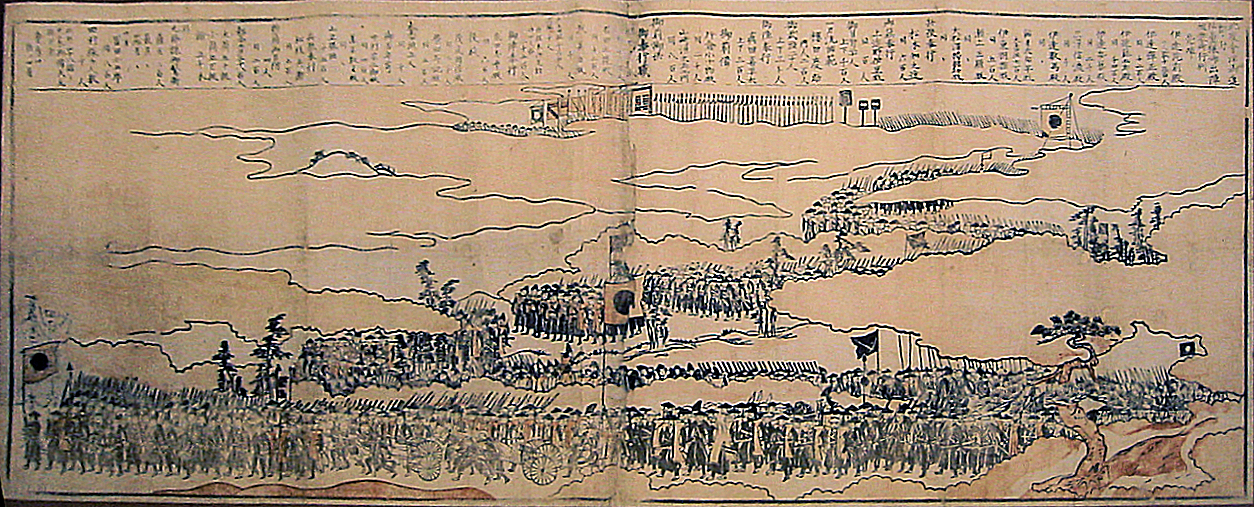

센다이 번, 요네자와 번, 니혼마쓰 번을 중심으로, 무쓰와 데와 각국의 대부분의 번, 에치고 북부의 여러 번, 그리고 홋카이도(마쓰마에 번)까지 거의 모든 번이 결집한 동맹이었다. 시로이시 성을 본거지로 삼은 이 동맹의 명목상 수장은 간에이지의 전 방장이었던 기타시라카와 요시히사였다. 그는 사쓰마-조슈 연합군이 에도를 장악한 후 북쪽으로 피신하여 "동무천황"을 자칭했고, 센다이 번의 다테 요시쿠니와 요네자와 번의 우에스기 나리노리가 동맹의 실질적인 지도자였다. 성격이 다양했지만, 이 동맹은 근대적, 전통적 세력이 결합하여 총 5만 명에 달하는 병력을 동원했다. 동맹은 아이즈 번을 최대한 지원하려 했지만, 아이즈 번은 공식적으로 "회장 동맹(会庄同盟)"의 일원이 아니었으며, 쇼나이 번 역시 마찬가지였다.

또한, 번으로서의 지위는 사실상 상실했지만, 조자이 번의 하야시 씨(林氏)의 군대도 이 동맹을 위해 싸웠다.

이 동맹은 수십 개 번의 군사력을 결합한 대담하고 혁신적인 시도였지만, 하나의 통일된 단위로서 완전히 기능하지 못했고, 센다이 함락과 아이즈 전쟁에서 패배함으로써 사실상 붕괴되었다.[10][11]

5월 4일에는 신정부군과의 회담이 결렬된 나가오카 번이 가맹했고, 6일에는 시바타 번 등 북越 동맹 가맹 5번이 참가하여 총 31번으로 '''오우에쓰 열번 동맹'''이 성립했다. 그러나 시바타 번은 압력에 의해 마지못해 참가한 것이었기 때문에, 후에 배신하게 된다.

6. 1. 시로이시 맹약서 조인

회진(會津) 사면(赦免) 탄원이 거절되고 세라(世良)가 암살당하자, 오우슈(奥羽) 여러 번(藩)들은 조정에 직접 건백(建白)을 하기로 방침을 변경하였다. 이를 위해 오우슈 여러 번의 결속을 강화할 필요가 있었기에, 윤(閏) 4월 23일 11개 번을 추가하여 '''시로이시 맹약서'''가 조인(調印)되었다.[10] 이후, 센다이에서 시로이시 맹약서의 대국강권(大國強權) 항목을 수정하고, 동맹 여러 번의 상호 협력 관계를 규정하여, 5월 3일(구력) 25개 번이 참여한 '''맹약서'''[11]가 조인되었고, 동시에 아이즈·쇼나이 두 번에 대한 관대함(寬典)을 요구하는 다이조관(太政官) 건백서(建白書)도 작성되었다. 오우슈 열번 동맹 성립일은 여러 설이 있으나, 센다이에서 시라카와(白河) 맹약서를 가필 수정하고 다이조관 건백서에 대한 합의가 이루어진 5월 3일이 주류 견해이다.6. 2. 맹약서 내용과 오우에쓰 열번동맹으로의 확대

회진(會津) 사면(赦免) 탄원(嘆願)이 거절되고 세라 슈조(世良修蔵)가 암살당하자, 오우슈(奥羽) 여러 藩(번)들은 조정(朝廷)에 직접 건백(建白)을 하기로 방침을 변경하였다. 이를 위해 오우슈 여러 번의 결속을 강화할 필요가 있었기에, 윤(閏) 4월 23일 11개 번을 추가하여 '''시로이시(白石) 맹약서(盟約書)'''가 조인(調印)되었다.[10] 이후, 센다이(仙台)에서 시로이시 맹약서의 대국강권(大國強權) 항목을 수정하고, 동맹 여러 藩의 상호 협력 관계를 규정하여, 5월 3일(구력) 25개 藩이 참여한 '''맹약서'''[11]가 조인되었고, 동시에 아이즈(會津)·쇼나이(庄内) 두 藩에 대한 관대함(寬典)을 요구하는 다이조관(太政官) 건백서(建白書)도 작성되었다. 오우슈 열번 동맹(奥羽列藩同盟) 성립일은 여러 설이 있으나, 센다이에서 시라카와(白河) 맹약서를 가필 수정하고 다이조관 건백서에 대한 합의가 이루어진 5월 3일이 주류 견해이다.동맹의 이데올로그이자 이론적 지도자로는 센다이 번의 한학자(漢学者)인 오오츠키 반케이가 거론된다. 센다이 번사(藩士)인 타마무시 사다유는 번주(藩主)인 다테 요시쿠니의 명을 받고 도호쿠(東北) 여러 藩을 돌며 동맹 성립에 기여한 인물로 알려져 있다.

7. 동맹의 구성

센다이 번, 요네자와 번, 니혼마쓰 번을 중심으로 무쓰(陸奥)와 데와(出羽) 각국의 대부분의 번, 에치고(越後) 북부의 여러 번, 그리고 홋카이도(蝦夷)(현재의 홋카이도)의 마쓰마에 번까지 거의 모든 번이 결집한 동맹이었다. 시로이시 성을 본거지로 삼았으며, 명목상 수장은 기타시라카와 요시히사였다. 그는 사쓰마-조슈 연합군이 에도(江戸)를 장악한 후 북쪽으로 피신하여 "동무천황(東武天皇)"을 자칭했고, 센다이 번의 다테 요시쿠니와 요네자와 번의 우에스기 나리노리가 동맹의 실질적인 지도자였다.[1]

이 동맹은 근대적, 전통적 세력이 결합하여 총 5만 명에 달하는 병력을 동원했다.[1] 아이즈 번을 최대한 지원하려 했지만, 아이즈 번은 공식적으로 "회장 동맹(会庄同盟)"의 일원이 아니었으며, 쇼나이 번 역시 마찬가지였다.[1] 번으로서의 지위는 사실상 상실했지만, 조자이 번(城内藩)의 하야시 씨(林氏) 군대도 이 동맹을 위해 싸웠다.[1]

오우에쓰 열번 동맹에 참여한 번은 다음과 같다.

| 영지 | 통치 가문 | 국(현) |

|---|---|---|

| 마쓰마에 | 마쓰마에 | 에조 |

| 모리오카 | 난부 | 무쓰 |

| 니혼마쓰 | 니와 | 무쓰 |

| 히로사키 | 쓰가루 | 무쓰 |

| 타나구라 | 아베 | 무쓰 |

| 소마 | 소마 | 무쓰 |

| 센다이 | 다테 | 무쓰 |

| 이치노세키 | 다무라 | 무쓰 |

| 미하루 | 아키타 | 무쓰 |

| 이와키타이라 | 안도 | 무쓰 |

| 후쿠시마 | 이타쿠라 | 무쓰 |

| 모리야마 | 마쓰다이라 | 무쓰 |

| 이즈미 | 혼다 | 무쓰 |

| 하치노헤 | 난부 | 무쓰 |

| 유나가야 | 나이토 | 무쓰 |

| 미이케 | 다치바나 | 후쿠오카 |

| 아키타 | 사타케 | 데와 |

| 요네자와 | 우에스기 | 데와 |

| 신죠 | 토자와 | 데와 |

| 야마가타 | 미즈노 | 데와 |

| 카미노야마 | 마쓰다이라 | 데와 |

| 혼죠 | 로쿠고 | 데와 |

| 카메다 | 이와키 | 데와 |

| 텐도 | 오다 | 데와 |

| 야시마 | 이코마 | 데와 |

| 시바타 | 미조구치 | 에치고 |

| 나가오카 | 마키노 | 에치고 |

| 무라카미 | 나이토 | 에치고 |

| 무라마쓰 | 호리 | 에치고 |

| 미네야마 | 쿄고쿠 | 탄고 |

| 쿠로카와 | 야나기사와 | 에치고 |

각 번의 번주는 다음과 같다.

| 번 | 번주 | 비고 |

|---|---|---|

| 센다이번 | 다테 요시쿠니 | |

| 요네자와번 | 우에스기 나리노리 | |

| 니혼마쓰번 | 니와 나가쿠니 | |

| 유나가야번 | 나이토 마사야스 | |

| 타나구라번 | 아베 마사시즈 | |

| 카메다번 | 이와키 다카쿠니 | |

| 소마나카무라번 | 소마 마사타네 | |

| 야마가타번 | 미즈노 타다히로[15] | |

| 후쿠시마번 | 이타쿠라 카쓰미 | |

| 카미노야마번 | 마쓰다이라 노부타다 | |

| 이치노세키번 | 다무라 쿠니에이 | |

| 모리오카번 | 난부 토시타카 | |

| 미하루번 | 아키타 테루키 | 신정부군 투항* |

| 야시마번 | 이코마 친케이 | 신정부군 투항*, 교대 기합 기본, 메이지 유신 이후 석고를 바로잡고 재입번 |

| 아키타번 | 사타케 요시타카 | |

| 히로사키번 | 쓰가루 요시아키[17] | |

| 모리야마번 | 마쓰다이라 요리마사[18] | |

| 신죠번 | 토자와 마사자네[19] | |

| 하치노헤번 | 난부 노부요시 | |

| 이와키타이라번 | 안도 노부이사[20] | |

| 마쓰마에번 | 마쓰마에 도쿠히로[21] | |

| 혼죠번 | 무사고 마사아키 | |

| 이즈미번 | 혼다 다다노리 | |

| 시모테와타번 | 타치바나 타네요시[22] | |

| 텐도번 | 오다 노부토시 | |

| 나가오카번 | 마키노 다다노리 | 5월 4일 가맹 |

| 시바타번 | 미조구치 나오마사 | 5월 6일 가맹, 신정부군 투항* |

| 무라카미번 | 나이토 노부타미 | 5월 6일 가맹 |

| 무라마쓰번 | 호리 나오가 | 5월 6일 가맹 |

| 미네야마번 | 마키노 다다야스 | 5월 6일 가맹 |

| 쿠로카와번 | 야나기사와 미쓰쿠니 | 5월 6일 가맹, 윤4월 20일 야나기사와 미쓰아키로부터 가독 양수 |

- 표시는 신정부군에 투항한 번을 의미한다.

7. 1. 오우에쓰 공의부(奥羽越公議府)

부총독 자와 이량(澤為量)이 이끄는 신정부군은 쇼나이 토벌을 위해 아키타에 주둔하고 있었고, 세라(世良)가 암살된 후 구죠는 센다이번에서 유폐 상태에 있었다. 5월 1일(구력), 마쓰시마에 신정부군인 사가번, 고쿠라번 병사가 상륙하여 구죠의 호위를 위해 센다이 성하로 들어왔다. 구죠는 오슈(奥羽) 여러 번의 실정을 보고하기 위해 부총독 자와와 합류하여 상경할 뜻을 센다이번 측에 전했다. 이튿날 5월 15일(구력), 열번 회의(列藩会議)가 열려 이 문제가 논의되었고, 구죠의 석방에 반대하는 의견도 나왔지만, 결국 구죠의 전진이 결정되어 5월 18일(구력), 센다이를 떠나 모리오카번으로 향했다.오우에쓰 열번 동맹의 정책 기관으로서 오우슈에쓰 공의부(공의소라고도 함)가 설치되었고, 여러 번들의 대표로 구성된 참모들이 시로이시성에서 평의를 진행했다.[12]

7. 2. 열번동맹의 전략

센다이 번, 요네자와 번, 니혼마쓰 번을 중심으로 한 오우에쓰 열번 동맹은 시로이시 성을 본거지로 삼고, 기타시라카와 요시히사를 명목상 수장으로 추대했다. 센다이 번의 다테 요시쿠니와 요네자와 번의 우에스기 나리노리가 실질적인 지도자 역할을 맡았다. 이들은 근대적, 전통적 세력을 결합하여 총 5만 명에 달하는 병력을 동원했다.오우슈 에치고 공의부(奥羽越公議府)에서 심의된 전략은 다음과 같다.[1]

| 전략 | 내용 |

|---|---|

| 시라카와 처치 | 시라카와 이북에 사쓰마-조슈 연합군을 들이지 않고, 주로 아이즈 번이 담당하며 센다이 번과 니혼마쓰 번도 출병한다. |

| 쇼나이 처치 | 쇼나이 방면의 사쓰마-조슈 연합군은 요네자와 번이 배제한다. |

| 호쿠에쓰 처치 | 나가오카 번, 요네자와 번, 쇼나이 번이 대응한다. |

| 총괄 | * 니가타 항은 열번 동맹의 공동 관리로 한다. |

그 외에도, 프로이센 영사와 미국 공사에게 사절을 파견하여 통상을 요청했다.[1]

7. 3. 륜왕사궁(輪王寺宮)의 맹주 추대

우에노 전투에서 도망쳐 6월 6일에 아이즈에 들어와 있던 간에이지의 문적, 륜왕사궁 공현입도친왕을 동맹의 맹주로 삼으려는 구상이 떠올랐다. 륜왕사궁은 “회계의 치욕을 씻고, 속히 불적 조적 토벌을 하고자 한다”라고 말하는 등, 신정부군에 대해 강한 반감을 가지고 있었다.[13] 동맹측은 륜왕사궁에게 군사적 요소를 포함한 동맹의 총재 취임을 요청했다. 하지만 륜왕사궁은 “군주 곁의 간신”을 제거하는 것에는 동의했으나, 출가한 몸이기 때문에 군사적으로는 지도할 수 없다고 했다. 결국, 6월 16일에 맹주만 취임하는 것으로 결론이 나고, 7월 12일에는 시로이시성에 들어가 열번 회의에 참석했다.이때 륜왕사궁이 동맹의 “천황”으로 추대되었다는 설이 존재한다. 타키가와 마사지로가 그 가능성을 지적했고, 엔도 신노스케, 카메가케가와 히로마사 등도 동조했다. 후지이 노리유키는 이 설을 더욱 발전시켜, 당시 일본을 미국 공사가 본국에 “지금 일본에는 두 명의 천황(미카도)이 있다. 현재 북방 정권이 우세하다.”라고 전하고 있었고, 신문에도 비슷한 기사가 게재되어 있었던[13] 점이나, 이 “조정”이 “동부 천황”을 옹립하고, 연호를 “대정”으로 고치고, 정부의 배치를 정한 명부가 사료로 남아 있는 점 등으로부터, “도호쿠 조정”의 존재는 거의 확정적이 되었다고 주장했다. 호시 료이치, 오다베 유지 등이 이 설을 지지하고 있다. 한편 이시이 타카시, 고도 타케시는 현실성이 없고, 구상에 불과했다고 비판하고 있다.

우에노 전투 무렵부터 륜왕사궁이 천황으로 옹립된다는 소문이 돌았고, 륜왕사궁의 에도 탈출을 도왔던 에노모토 타케아키도 “남북조 시대와 같은 짓을 하는 자가 있을지도 모르니 동의하지 마십시오”라고 충고했다. 륜왕사궁은 열번 회의 참석에 앞선 7월 9일에 아키타 번, 10일에는 센다이 번에 대해 “어린 군주”를 위해 “오랫동안 파괴적인 악행을 저지른” “사츠마의 도적”을 제거한다는 내용의 “륜왕사궁 영지”를 내리고 있다. 더욱 10일에는 동좌에 대해 설명하고, “사츠마의 도적”을 제거하기 위해 륜왕사궁이 결기했다는 포고문이 공의부에서 발표되었다. 이 포고문에는 목적을 달성한 후 륜왕사궁이 동예산(관영사)으로 돌아간다는 내용과 함께, “남북조의 고사를 끌어들여, 궁의 뜻을 헤아리지 않고, 무고한 말을 하는 것을 두려워한다”라고 설명되어 있다. 이시이 타카시는 이 포고문으로부터 도호쿠 조정의 존재는 성립하지 않는다고 주장하고 있다. 또 “도호쿠 조정”의 구성이라고 하는 사료에 대해서도 작성된 경위가 불명확하고, 륜왕사궁의 환속·즉위·개원에 대해서도 공표된 흔적이 없다.

황족이자, 메이지 천황의 삼촌[14]이기도 한 륜왕사궁의 옹립은 동맹에게 통합의 상징적인 가치를 가졌다. 하지만 아키타 번 등에서는 “아시카가 다카우지의 악례”로 비판받았다. 일종의 장식적인 존재였던 륜왕사궁이었지만, 후에 동맹이 패색이 짙어지자, 군사적으로도 적극적인 언행을 하게 되고, 항전 계속을 호소하게 되었다.

7. 4. 조직 구조

센다이 번, 요네자와 번, 니혼마쓰 번을 중심으로, 무쓰(陸奥)와 데와(出羽) 각국의 대부분의 번, 에치고(越後) 북부의 여러 번, 그리고 홋카이도(蝦夷)(현재의 홋카이도)의 마쓰마에 번까지 거의 모든 번이 결집한 동맹이었다. 시로이시 성을 본거지로 삼은 이 동맹의 명목상 수장은 간에이지(寛永寺)의 전 방장이었던 기타시라카와 요시히사였다. 그는 사쓰마-조슈 연합군이 에도(江戸)를 장악한 후 북쪽으로 피신하여 "동무천황(東武天皇)"을 자칭했고, 센다이 번의 다테 요시쿠니와 요네자와 번의 우에스기 나리노리가 동맹의 실질적인 지도자였다.[1] 이 동맹은 근대적, 전통적 세력이 결합하여 총 5만 명에 달하는 병력을 동원했다.[1] 동맹은 아이즈 번을 최대한 지원하려 했지만, 아이즈 번은 공식적으로 "회장 동맹(会庄同盟)"의 일원이 아니었으며, 쇼나이 번 역시 마찬가지였다.[1] 또한, 번으로서의 지위는 사실상 상실했지만, 조자이 번(城内藩)의 하야시 씨(林氏)의 군대도 이 동맹을 위해 싸웠다.[1]오우에쓰 열번 동맹은 먼저 열번회의(列藩会議)가 있었고, 그 아래 시로이시(白石)에 오우에쓰 공의부(奥羽越公議府)가 설치되었다.[1] 이후 륜왕사궁(輪王寺宮)이 맹주에 취임하고, 구막부 각로(閣老)인 板倉勝静(이타쿠라 카츠시즈), 小笠原長行(오가사와라 나가유키)의 협력을 얻어 다음과 같은 조직 구조가 형성되었다.[1]

| 직위 | 이름 |

|---|---|

| 맹주 | 륜왕사궁(輪王寺宮) |

| 총독 | 다테 요시쿠니, 우에스기 나리노리 |

| 참모 | 오가사와라 나가유키, 이타쿠라 카츠시즈 |

| 정책기관 | 오우에쓰 공의부(奥羽越公議府)(시로이시) |

| 대본영 | 군사국(軍事局)(후쿠시마) |

| 최고기관 | 오우에쓰 열번회의(奥羽越列藩会議) |

형식적으로는 교토의 신정부에 대항하는 권력 구조가 갖춰졌다는 평가도 있지만, 이미 신정부군과의 전투 중이었고, 지휘 체계가 통일되지도 못했다.[1] 항복에 있어서도 동맹으로서의 항복은 이루어지지 않고, 각 번이 개별적으로 항복하였다.[1]

7. 5. 구성 번

오우에쓰 열번 동맹에 참여한 번은 다음과 같다.| 영지 | 통치 가문 | 국(현) |

|---|---|---|

| 마쓰마에 | 마쓰마에 | 에조 |

| 모리오카 | 난부 | 무쓰 |

| 니혼마쓰 | 니와 | 무쓰 |

| 히로사키 | 쓰가루 | 무쓰 |

| 타나구라 | 아베 | 무쓰 |

| 소마 | 소마 | 무쓰 |

| 센다이 | 다테 | 무쓰 |

| 이치노세키 | 다무라 | 무쓰 |

| 미하루 | 아키타 | 무쓰 |

| 이와키타이라 | 안도 | 무쓰 |

| 후쿠시마 | 이타쿠라 | 무쓰 |

| 모리야마 | 마쓰다이라 | 무쓰 |

| 이즈미 | 혼다 | 무쓰 |

| 하치노헤 | 난부 | 무쓰 |

| 유나가야 | 나이토 | 무쓰 |

| 미이케 | 다치바나 | 후쿠오카 |

| 아키타 | 사타케 | 데와 |

| 요네자와 | 우에스기 | 데와 |

| 신죠 | 토자와 | 데와 |

| 야마가타 | 미즈노 | 데와 |

| 카미노야마 | 마쓰다이라 | 데와 |

| 혼죠 | 로쿠고 | 데와 |

| 카메다 | 이와키 | 데와 |

| 텐도 | 오다 | 데와 |

| 야시마 | 이코마 | 데와 |

| 시바타 | 미조구치 | 에치고 |

| 나가오카 | 마키노 | 에치고 |

| 무라카미 | 나이토 | 에치고 |

| 무라마쓰 | 호리 | 에치고 |

| 미네야마 | 쿄고쿠 | 탄고 |

| 쿠로카와 | 야나기사와 | 에치고 |

각 번의 번주는 다음과 같다.

| 번 | 번주 | 비고 |

|---|---|---|

| 센다이번 | 다테 요시쿠니 | |

| 요네자와번 | 우에스기 나리노리 | |

| 니혼마쓰번 | 니와 나가쿠니 | |

| 유나가야번 | 나이토 마사야스 | |

| 타나구라번 | 아베 마사시즈 | |

| 카메다번 | 이와키 다카쿠니 | |

| 소마나카무라번 | 소마 마사타네 | |

| 야마가타번 | 미즈노 타다히로[15] | |

| 후쿠시마번 | 이타쿠라 카쓰미 | |

| 카미노야마번 | 마쓰다이라 노부타다 | |

| 이치노세키번 | 다무라 쿠니에이 | |

| 모리오카번 | 난부 토시타카 | |

| 미하루번 | 아키타 테루키 | 신정부군 투항* |

| 야시마번 | 이코마 친케이 | 신정부군 투항*, 교대 기합 기본, 메이지 유신 이후 석고를 바로잡고 재입번 |

| 아키타번 | 사타케 요시타카 | |

| 히로사키번 | 쓰가루 요시아키[17] | |

| 모리야마번 | 마쓰다이라 요리마사[18] | |

| 신죠번 | 토자와 마사자네[19] | |

| 하치노헤번 | 난부 노부요시 | |

| 이와키타이라번 | 안도 노부이사[20] | |

| 마쓰마에번 | 마쓰마에 도쿠히로[21] | |

| 혼죠번 | 무사고 마사아키 | |

| 이즈미번 | 혼다 다다노리 | |

| 시모테와타번 | 타치바나 타네요시[22] | |

| 텐도번 | 오다 노부토시 | |

| 나가오카번 | 마키노 다다노리 | 5월 4일 가맹 |

| 시바타번 | 미조구치 나오마사 | 5월 6일 가맹, 신정부군 투항* |

| 무라카미번 | 나이토 노부타미 | 5월 6일 가맹 |

| 무라마쓰번 | 호리 나오가 | 5월 6일 가맹 |

| 미네야마번 | 마키노 다다야스 | 5월 6일 가맹 |

| 쿠로카와번 | 야나기사와 미쓰쿠니 | 5월 6일 가맹, 윤4월 20일 야나기사와 미쓰아키로부터 가독 양수 |

- 표시는 신정부군에 투항한 번을 의미한다.

8. 전투

오우에쓰 열번 동맹의 전투는 크게 쇼나이·아키타 전선, 호쿠에쓰 전선, 시라카와 전선, 히라가타 전선으로 나눌 수 있다. 구보타 번이 신정부에 순응하면서 아키타 전선이 추가되었다. 히로사키 번은 노베지 전쟁에서 모리오카 번, 하치노헤 번과 전투를 벌였다.

- '''쇼나이·아키타 전선:''' 쇼나이 번은 신징대(新徴組)를 철수시키는 대가로 최상강 서안의 천령(天領)을 받았으나, 주민들의 불복으로 오슈 진무부(奥羽鎮撫府)에 상소하여 쇼나이 정벌이 결정되었다. 아키타 번, 히로사키 번에 공격 명령이 내려졌고, 4월 10일 쇼나이 정벌군이 센다이를 출발했다.[1] 4월 24일 기요카와구치 전투에서 쇼나이 군이 승리하고, 육십리 고개를 넘어 모가미가와 좌안에 병력을 배치했다.[2] 텐도를 기습 공격했으나, 사카이 다다아쓰의 철수 명령으로 쇼나이 번은 공식적인 토벌 대상이 되었다.[2] 모리오카 번은 신정부군에 금전을 지불하고 영내 철수를 요청했다.[3] 아키타 번은 열번 동맹과 조정 사이에서 藩論(반론)이 분열되었으나, 신정부군 참가와 쇼나이 번 공격을 결정했다.[3] 센다이 번과 쇼나이 번은 쿠보타 번 영내에 침공하여 요코테 성을 함락시키고, 쿠보타 성으로 접근했다.[3] 쇼나이 번은 신죠 번, 혼죠 번, 쿠보타 번을 공격했다.[3] 모리오카 번은 센다이 번에 협박받아 군대를 파견, 오다테 성을 함락시키고 쿠보타 성 방향으로 공격했다.[3] 아키타 남부에서는 쇼나이 번이 신죠 성을 격파하고 유리하게 전투를 진행했다.[3] 아키타 북부에서는 모리오카 번이 오다테 성을 공략 후 기미마치자카 부근까지 접근했으나, 신정부군 지원군에 의해 형세가 역전되어 모리오카 번은 조정 측으로 태도를 바꾸었다.[3]

- '''호쿠에쓰 전선(北越戦線):''' 4일 나가오카 번이 가맹하고, 신발다 번 등 북에치고 5개 번이 참가하여 총 31개 번으로 '''오우슈에쓰 열번 동맹(奥羽越列藩同盟)'''이 성립되었다.[1] 나가오카 번과 신정부군 사이의 나가오카 성 주변 및 니가타 공방전을 중심으로 전투가 벌어졌다.[2] 5월 2일 오치야 협상 결렬 후, 나가오카 번이 오슈에쓰 열번 동맹에 정식 참가하고, 신발다 번 등 에치고 5개 번도 동맹에 가입했다.[3] 가와이 쓰기노스케가 이끄는 나가오카 번 병사들은 가틀링포를 사용했으나, 5월 19일 나가오카 성이 함락되었다. 가와이 쓰기노스케는 부상으로 사망하고, 나가오카 성은 신정부군에게 함락되었다.[4] 니가타는 열번 동맹 측의 무기 조달 거점이자 아가노가와를 제압하는 중요한 거점이었다.[5] 7월 25일 신정부군에 투항한 신발다 번의 안내로 신정부군이 상륙, 7월 29일 니가타가 함락되고, 요네자와 번은 패주했다.[6]

- '''시라카와·히라가타 전선:''' 센다이 번은 아이즈 번 출병 압박을 받았으나, 요네자와 번과 함께 사죄 탄원을 검토했다. 4월 29일 센다이, 요네자와, 아이즈 3개 번 간 협상이 이루어졌으나, 아이즈 번이 번복하여 센다이 번은 설득을 포기했다.[9] 시라카와, 니혼마쓰, 니코, 보세이 고개에서 와카마쓰 성하 전투에 이르는 일련의 전투와, 태평양 연안의 이와키 헤이 번, 나카무라 번, 센다이 번이 참여한 연합군과 메이지 신정부군 사이의 전투가 포함된다. 5월 1일 연합군은 시라카와구치 전투에서 패배하여 시라카와 성이 함락되었다.[1] 6월 12일 연합군은 시라카와 성을 공격했으나 실패하고, 6월 26일 스가가와로 후퇴했다. 태평양 연안에서는 6월 16일 이타가키 다이스케가 이끄는 신정부군이 히타치 국 히라가타에 상륙했다. 6월 24일 다나구라 성이 함락되고, 7월 13일 이와키히라 성 전투에서 연합군이 패배했다. 안도 노부마사는 센다이로 후퇴했다. 7월 26일 히로노에서 연합군과 신정부군이 격돌, 신정부군이 승리했다. 8월 6일 나카무라 번이 항복하여 태평양 연안은 신정부군에게 제압되었다.

- '''아이즈 전쟁(会津戦争):''' 7월 26일 미하루 번이 신정부군에 굴복하고, 7월 29일 니혼마쓰 성이 함락되었다. 신정부군은 아이즈 공격을 결정했다. 아이즈 번은 와카마쓰 성 동쪽의 보세이 고개에서 공격을 받았고, 8월 23일 와카마쓰 성 성하에 돌입했다. 아이즈 번은 백호대까지 투입했지만 패배했다.[1]

8. 1. 쇼나이·아키타 전선

쇼나이번은 에도 시가지 경비를 담당했던 신징대(新徴組)를 철수시키는 대가로 구 막부로부터 최상강 서안의 천령(天領)을 하사받았다. 그러나 주민들이 이에 불복하고 센다이의 오슈 진무부(奥羽鎮撫府)에 상소했기에, 4월 10일 이 상소를 구실로 쇼나이 정벌을 결정하고 아키타번(秋田藩), 히로사키번(弘前藩) 두 번에 공격을 명령했다.[1] 14일에는 부총독 사와 타메카즈(澤為量) 등 쇼나이 정벌군이 센다이를 출발하여 쇼나이번 토벌에 나섰고, 오슈 제번의 군대와 함께 신죠성(新庄城)을 거점으로 쇼나이번에 침공했다.[1] 24일에 청천구(清川口)에서 첫 전투가 발생했지만, 쇼나이군이 사쓰마-장주 연합군을 격퇴했다. 이 단계에서는 각 번 모두 전투에 소극적이었다.[1]4월 24일, 기요카와구치 전투에서 오슈 진무부 군을 격퇴한 쇼나이 군은 승세를 타고 육십리 고개를 통해 모가미가와 좌안(칸가에시・가이바쿠정)에 병력을 배치한다.[2] 윤4월 4일 모가미가와를 건너 텐도를 기습 공격하여 시가지의 절반을 불태운다.[2] 조적(朝敵)이라는 비난을 우려한 쇼나이번주 사카이 다다아쓰는 윤4월 12일에 철수 명령을 내리지만, 관위는 박탈당하고 쇼나이 번은 공식적으로 토벌 대상이 된다.[2]

5월 18일(구력)에 센다이를 출발한 구죠 총독 일행은 6월 3일(구력)에 모리오카에 도착했으나, 모리오카번(盛岡藩)은 아직 藩論(반론)이 통일되지 않은 상태였고, 신정부 측 가로 암살 움직임까지 있었기에 이를 포기하고, 모리오카 번은 금전을 지불하는 형태로 영내 철수를 요청했고, 총독은 6월 24일(구력)에 아키타로 출발했다.[3] 7월 1일(구력), 구죠 일행은 아키타에서 사와 부총독과 재회하고, 도호쿠 지방의 신정부군이 아키타에 집결하게 되었다.[3]

평다 도쿠신의 영향으로 존왕론이 강했던 아키타번(秋田藩)에서는 열번 동맹과 조정 사이에서 藩論(반론)이 분열되었으나, 평다 학파의 영향을 받은 젊은 무사가 센다이 번의 사자를 살해하는 사건에 이르러, 신정부군 참가와 쇼나이 번에 대한 공격을 결정했다.[3] 센다이 번은 이에 분노하여 쿠보타번(久保田藩) 영내에 침공하고, 쇼나이 번과 공동 작전을 펼치면서 요코테성(横手城)을 함락시키고, 쿠보타성(久保田城)으로 다가왔다.[3]

쇼나이 번은 신정부군 측에 붙은 신죠번(新庄藩), 혼죠번(本荘藩), 쿠보타번(久保田藩)을 공격한다.[3] 藩論(반론) 통일이 이루어지지 않았던 모리오카번(盛岡藩)은 센다이 번에 협박받는 형태로 군대를 파견하고, 쿠보타번(久保田藩) 영내 북부에서 진입하여, 예로부터 센다이 번과 친했던 가로 나라야마 사도의 지휘하에, 마을을 불태우며 침공하여, 오다테성(大館城)을 함락시키고, 쿠보타성(久保田城) 방향으로 더욱 공격해 들어갔다.[3]

아키타 남부 전투에서는, 사쓰마·쵸슈 병사와 신죠 병사가 지키는 신죠성(新庄城)을 수적으로 열세인 쇼나이 번이 격전 끝에 격파하고, 아키타에 진입한 후에도, 열번 동맹 측은 매우 유리하게 전투를 진행했다.[3] 특히, 쇼나이 번의 귀현번이라 불린 가로 사카이 요시노스케(酒井了恒)는 2번 대대를 이끌고 분전했다.[3] 그는 처음부터 끝까지 패전과 같은 전투를 경험하지 않고, 동맹 측의 많은 이들이 항복하고, 쇼나이 영내에도 적이 출몰한다는 상황을 고려하여, 현재의 아키타 공항 근처에서 쇼나이 번 영까지 무사히 철수를 완료하여, 그 능력을 인정받았다.[3]

아키타 북부 전투에서는 모리오카번(盛岡藩)이 오다테성(大館城)을 공략한 후, 기미마치자카 부근까지 접근하지만, 신정부군 측의 최신 병기를 가진 병사들이 지원군으로 달려오자 형세는 역전되어, 많은 전투를 반복하면서 원래의 번 경계까지 밀려나게 된다.[3] 모리오카번(盛岡藩) 영내로 돌아온 나라야마 사도 이하 아키타 침공군은, 부재중에 번을 장악한 조정 측 세력에 의해 체포되었고, 모리오카번(盛岡藩)은 조정 측으로 태도를 바꾸기 시작했다.[3]

결과적으로, 쿠보타번(久保田藩) 영내는 거의 전토가 전화에 휩싸이게 되었다.[3]

8. 2. 호쿠에쓰 전선(北越戦線)

4일 신정부군과의 회담이 결렬된 장오카 번(長岡藩)이 가맹했고, 6일에는 신발다 번(新発田藩) 등 북越 동맹 가맹 5번이 참가하여 총 31번으로 '''오우슈에쓰 열번 동맹(奥羽越列藩同盟)'''이 성립되었다. 그러나 신발다 번은 압력에 의해 마지못해 참가한 것이었기 때문에, 후에 배신하게 된다.[1]나가오카(長岡)·요네자와(米沢) 번을 중심으로 한 렬번동맹군(列藩同盟軍)과 신정부군(新政府軍) 사이의 나가오카 번 주변 및 니가타(新潟) 공방전을 중심으로 한 일련의 전투이다.[2]

북월(北越)에서는 5월 2일(구력) 오치야(小千谷) 협상 결렬 후, 나가오카 번이 오슈에쓰 렬번동맹(奥羽越列藩同盟)에 정식으로 참가하고, 신발다(新発田) 번 등 다른 에치고(越後) 5번도 이에 따라 동맹에 가입했다. 이로 인해 나가오카 번과 신정부군 사이에 전투가 시작되었다.[3]

가로(家老) 가와이 쓰기노스케(河井継之助)가 이끄는 나가오카 번 병사들은 가틀링포 등을 사용한 강력한 화력전으로 선전하였으나, 5월 19일(구력) 나가오카 성(長岡城)이 함락되었다. 그러나 그 후에도 나가오카 번은 분투하여 7월 말에는 나가오카 성을 일시적으로 탈환하였으나, 이때의 부상으로 가와이 쓰기노스케는 사망하였다. 결국 나가오카 성은 신정부군에게 빼앗기고, 아이즈(会津)로 패주하였다.[4]

니가타는 렬번동맹측의 무기 조달 거점일 뿐만 아니라, 아가노가와(阿賀野川)를 제압함으로써 쇼나이(庄内)·아이즈 방면의 방어선으로서도 중요한 거점이었다.[5]

니가타는 요네자와 번을 중심으로 방비를 굳혔으나, 7월 25일(구력) 신정부군에 투항한 신발다 번의 안내로 신정부군이 상륙하였다. 같은 달 29일에는 니가타가 함락되고, 요네자와 번은 패주하였다.[6]

8. 3. 시라카와 전선, 히라가타 전선

진무사는 센다이번에 아이즈번으로 출병할 것을 강하게 압박하여, 1868년 3월 27일(구력)에 아이즈번 경계로 출병했다. 그러나 이 기간에도 센다이번과 요네자와번은 아이즈번과 계속 접촉하며 사죄 탄원 내용을 검토하고 있었다. 4월 29일(구력), 나나가슈쿠(七ヶ宿)・세키슈쿠(関宿)에서 센다이번・요네자와번・아이즈번 3번(三藩) 간의 협상이 이루어졌고, 아이즈번이 주모자의 목을 내놓고 항복하는 것으로 일단 합의했다.[9] 그러나 며칠 후, 아이즈번은 이를 번복하는 내용의 탄원서를 가져왔고, 센다이번은 설득을 포기했다.아이즈 번과 오슈에쓰 연합군, 그리고 북상한 메이지 신정부군 사이에 벌어진 시라카와, 니혼마쓰, 니코, 보세이 고개에서 와카마쓰 성하 전투에 이르는 일련의 전투를 말한다. 마찬가지로 태평양 연안의 번인 이와키 헤이 번과 나카무라 번 및 센다이 번이 참여한 연합군과 메이지 신정부군 사이의 일련의 전투도 포함된다.

연합 결성 직후 시라카와 성을 제압했던 연합군은 1868년 5월 1일, 사쓰마 번사 이지치 마사하루가 이끄는 신정부군에게 시라카와 성을 빼앗겼다. 이후 3개월 이상 시라카와 성을 둘러싼 공방전(시라카와구치 전투)이 벌어졌다. 5월 1일 센다이 번, 아이즈 번 등의 연합군은 2500명 이상의 대병력이었음에도 불구하고 시라카와구치 전투에서 신정부군 700명에게 대패하여 시라카와 성이 함락되었다. 6월 12일에는 센다이 번, 아이즈 번, 니혼마쓰번 연합군이 시라카와 성을 공격했지만 실패했다. 6월 26일, 연합군은 시라카와에서 철수하여 스가가와로 후퇴했다.

한편, 태평양 연안에서는 6월 16일, 도사번사 이타가키 다이스케가 이끄는 신정부군이 해로로 히타치국 히라가타에 상륙했다. 6월 24일, 센다이 번 병사를 주력으로 하는 연합군은 신정부군과 다나구라성에서 충돌하여 함락되었고, 7월 13일에는 신정부군과 연합군이 이와키히라에서 충돌했다. 연합의 준맹주격인 요네자와 번은 이 전투에 참가하지 않았고, 연합군은 이와키히라 성 전투에서 패배했다. 이와키히라에서 번주를 대신하여 지휘를 맡았던 전전 번주 안도 노부마사는 센다이로 후퇴했다. 나카무라 번 병사와 센다이 번 병사가 후퇴하자, 신정부군은 이들을 추격했다. 7월 26일, 연합군과 신정부군은 히로노에서 다시 격돌했고, 신정부군은 연합군을 격파했다. 8월 6일에는 나카무라 번이 항복하면서 태평양 연안은 완전히 신정부군에게 제압되었다.

8. 4. 아이즈 전쟁(会津戦争)

아이즈 번과 오슈에쓰 열번 동맹, 그리고 북상한 메이지 신정부군 사이에 벌어진 시라카와, 니혼마쓰, 니코, 보세이 고개에서 와카마쓰 성하 전투에 이르는 일련의 전투이다. 마찬가지로 태평양 연안의 번인 이와키히라 번과 나카무라 번 및 센다이 번이 참여한 연합군과 메이지 신정부군 사이의 일련의 전투를 가리킨다.연합 결성 직후 시라카와 성을 제압한 연합군이었지만, 5월 1일 사쓰마 번사 이지치 마사하루가 이끄는 신정부군이 연합군으로부터 시라카와 성을 탈환했다. 이후 3개월 이상 시라카와 성을 두고 공방전(시라카와구치 전투)이 벌어졌다. 5월 1일 센다이 번, 아이즈 번 등의 연합군은 2500명 이상의 대병을 거느렸음에도 불구하고 시라카와구치 전투에서 신정부군 700명에게 대패하고, 시라카와 성도 함락되었다. 6월 12일에는 센다이 번, 아이즈 번, 니혼마쓰 번 연합군이 시라카와 성을 공격했지만 실패로 끝났다. 6월 26일에는 연합군이 시라카와에서 철수하여 스가가와로 도망쳤다.

한편, 태평양 연안에서는 6월 16일, 도사 번사 이타가키 타이스케가 이끄는 신정부군이 해로로 히타치국 히라가타에 상륙했다. 6월 24일, 센다이 번 병사를 주력으로 하는 연합군은 신정부군과 타나구라에서 충돌했다. 같은 날 타나구라 성이 함락되었고, 7월 13일에는 신정부군과 연합군이 이와키히라에서 충돌했다. 연합의 준맹주격인 요네자와 번은 이 전투에 참가하지 않았고, 연합군은 이와키히라 성 전투에서 패배하여, 이와키히라에서 번주를 대신하여 지휘를 맡았던 전전 번주 안도 노부마사는 센다이로 물러났다. 나카무라 번 병사와 센다이 번 병사가 후퇴하자, 신정부군은 나카무라 번 병사와 센다이 번 병사를 추격했다. 7월 26일, 연합군과 신정부군은 히로노에서 다시 싸웠고, 신정부군은 연합군을 격파했다. 그 후 8월 6일에는 나카무라 번의 항복으로 태평양 연안은 완전히 신정부군이 제압했다.

7월 26일에는 킨코우파가 실권을 잡은 미하루 번이 신정부군에 굴복하고, 니혼마쓰 방면으로의 공격 준비에 참여하여, 7월 29일에는 니혼마쓰 성이 함락되었다. 니혼마쓰 영토를 점령한 신정부군에서는 다음 공격 목표를 아이즈로 할지 센다이・요네자와로 할지 의견이 갈렸지만, 아이즈를 공격하기로 했다. 이것이 아이즈 전쟁의 시작이다.

아이즈 번은 에도 점령을 의도하고, 남쪽의 니코구치를 중심으로 아이즈에서 멀리 떨어진 각지에 부대를 파견했지만, 니혼마쓰까지 북상한 신정부군은 와카마쓰 동쪽의 보세이 고개에서 공격하여 신속하게 진격하여 8월 23일에는 와카마쓰 성 성하에 돌입했다. 원거리에 병력이 있었던 아이즈 번은 신정부군의 진격을 저지할 수 없었고, 각지의 전선은 붕괴되었으며, 각지의 부대는 신정부의 진격을 저지하는 대신 와카마쓰로의 귀환을 원했고, 성하에서는 예비 부대인 백호대까지 투입되었지만 패배했다.[1]

9. 동맹의 와해

오우에쓰 열번 동맹은 여러 번의 군사력을 결합한 혁신적인 시도였지만, 하나의 통일된 단위로 기능하지 못하고 결국 와해되었다. 1868년(메이지 원년) 음력 7월 26일, 미하루 번이 가장 먼저 항복했고, 7월 28일에는 마쓰마에 번에서 존왕파(尊王派)의 정변(정의대 사건)이 일어나 항복했다.[23] 7월 29일에는 니혼마쓰 번의 거점인 니혼마쓰 성이 함락되었으며, 8월 6일에는 소마 나카무라 번이 항복했다.

한편, 동맹에 참가했던 시모테와타리 번은 이미 번주가 교토에서 신정부군에 가담했던 사실이 밝혀졌다.[23] 센다이 번은 8월 14일에 시모테와타리 번을 공격하여 시모테와타리 번 및 원군으로 온 야나가와 번과 교전하였고, 시모테와타리 진야가 소실되었다.

일본해 측 전선에서는 신정부군이 니가타에 상륙한 후, 8월 한 달 동안 요네자와 번과 싸웠지만, 요네자와 번은 열세에 몰려 9월 4일에 항복했다.[25] 9월 12일에는 센다이 번이 항복했다. 이로써 동맹의 맹주격인 두 대번(大藩)이 잇달아 항복했다.

이후 9월 15일 후쿠시마 번, 가미노야마 번, 17일 야마가타 번, 18일 덴도 번, 19일 아이즈 번, 20일 모리오카 번, 23일 쇼나이 번 등 주요 번들이 잇달아 항복하면서 오우에쓰 열번 동맹은 완전히 붕괴되었다. 맹주였던 윤왕사궁은 9월 18일에 항복하고, 이듬해까지 교토에서 근신(謹慎)하게 되었다.

9. 1. 노베지 전투(野辺地戦争)

모리오카 번 항복 후 9월 23일 새벽, 히로사키 번과 구로이시 번이 모리오카 번과 하치노헤 번이 방어하는 노베치에 침공했다. 모리오카 번과 하치노헤 번은 일단 후퇴했지만, 반격하여 히로사키 번과 구로이시 번 군대를 격파했다.모리오카 번과 하치노헤 번의 전사자는 8명이었고, 히로사키 번과 구로이시 번의 전사자는 29명(혹은 43명)으로 쓰가루 측의 대패였다.

이 전투의 원인은 쓰가루 측의 실적 만들기라고 여겨지지만 불명확하다. 비슷한 소규모 충돌은 가쿠노군 나가가와에서도 발생했지만(나가가와 방화 사건), 모두 전후 처리에서는 사투로 간주되었다.[1]

10. 전후 처리

오우에쓰 열번 동맹에 가담했다가 신정부에 항복한 번들은 대부분 영지가 줄어들거나 번주가 교체되는 등의 처분을 받았다. 센다이번은 62만 석에서 28만 석으로, 모리오카번은 20만 석에서 13만 석으로 줄어드는 등 석고가 크게 감소했다. 번주들은 은거하고 가독을 승계하는 방식으로 교체되었으며, 일부 가신들은 처형되거나 할복했다.[26]

반면, 신정부에 협력한 번들은 영지를 보전받거나 오히려 상을 받았다. 이와키히라번은 7만엔을 헌납하여 영지를 안도받았고, 소마나카무라번도 1만엔을 헌납하여 영지를 보전받았다.[1] [2] 구보타번과 마쓰마에번은 2만 석, 신죠번은 1만 5천 석, 히로사키번과 혼죠번은 1만 석을 상전으로 받았다.[3] [4] [5] [6] [7]

이처럼 신정부는 동맹 가담 여부와 협력 정도에 따라 번들을 차등 대우함으로써, 새로운 지배 체제를 확립하고자 했다.

10. 1. 신정부에 적대한 번

| 번 | 석고 변화 | 번주 및 주요 인물 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 센다이번 | 62만 석 → 28만 석 | 다테 요시쿠니, 다테 무네아쓰(적자 폐출), 다테 무네모토(가독 승계) | 가로 6명 중 2명 처형, 2명 할복[26] |

| 모리오카번 | 20만 석 → 13만 석 (시로이시로 전봉) | 난부 도시타다(은거), 난부 도시유키(가독 승계) | 가로 나라야마 사도 등 3명 할복 |

| 니혼마쓰번 | 10만 700석 → 5만 석 | 다니와 나가쿠니(은거), 다니와 나가히로(가독 승계) | |

| 요네자와번 | 18만 석 → 14만 석 | 우에스기 나리노리(은거), 우에스기 시게노리(가독 승계) | |

| 다나구라번 | 10만 석 → 6만 석 | 아베 마사시즈(은거), 아베 마사카쓰(가독 승계) | |

| 나가오카번 | 7만 4천 석 → 2만 4천 석 | 마키노 다다노리(은거), 마키노 다다타케(가독 승계) | 가로 가와이 쓰기노스케 전사, 가문 몰락 |

| 가미야마번 | 3만 석 → 2만 7천 석 | 마쓰다이라 노부요시(은거), 마쓰다이라 노부야스(가독 승계) | |

| 이치노세키번 | 3만 석 → 2만 7천 석 | 다무라 구니에이(은거), 다무라 다카아키라(가독 승계) | |

| 후쿠시마번 | 3만 석 → 2만 8천 석 (미카와 국 시게하라 번으로 전봉) | 이타쿠라 가쓰미(은거), 이타쿠라 가쓰타쓰(가독 승계) | |

| 가메다번 | 2만 석 → 1만 8천 석 | 이와키 다카쿠니(은거), 이와키 다카아키(가독 승계) | |

| 유나가야번 | 1만 5천 석 → 1만 4천 석 | 나이토 마사야스(은거), 나이토 마사노리(가독 승계) | |

| 이즈미번 | 2만 석 → 1만 8천 석 | 혼다 다다노리(은거), 혼다 다다노부(가독 승계) | |

| 덴도번 | 2만 석 → 1만 8천 석 | 오다 노부토시(은거), 오다 도시시게마루(가독 승계) | |

| 미네야마번 | 1만 1천 석 → 1만 5백 석 | 마키노 다다야스(번주 지위 유지) | 본가 나가오카번에 연좌, 시나노 국이나로 전봉될 뻔했으나 간청으로 철회 |

| 야마가타번 | 5만 석 (오미 국 아사히야마로 전봉, 아사히야마번 개창) | 미즈노 다다히로(처벌), 미즈노 다다사다(처벌), 미즈노 모토노부(처형) |

10. 2. 신정부에 협력한 번

이와키히라번(磐城平藩)은 초기에는 6만 7천 석에서 3만 4천 석으로 감봉된 후, 리쿠추쿠니 이와이군으로 이봉될 조치가 내려졌으나, 신정부에 7만엔을 헌납하여 영지 안도를 얻었다.[1] 번주 안도 노부유키(安藤信勇)는 일시 금고되었다(보신전쟁 기간 동안 교토에 머물며 공순의 뜻을 보였다).[1] 국본에서 지휘를 맡았던 전전 번주 안도 노부마사(安藤信正)에게는 영칩거(永蟄居) 처분이 내려졌다(메이지 2년(1869년)에 해제됨).[1]소마나카무라번(相馬中村藩)은 신정부에 1만엔을 헌납하여 영지 안도를 얻었다.[2] 번주 소마 마코토타네(相馬誠胤)는 일시 금고되었다.[2]

구보타번(久保田藩), 마쓰마에번(松前藩)은 상전록 2만 석을 수여받았다.[3] [4]

신죠번(新庄藩)은 상전록 1만 5천 석을 수여받았다.[5]

히로사키번(弘前藩), 혼죠번(本荘藩)은 상전록 1만 석을 수여받았다.[6] [7]

모리야마번(守山藩)은 상전록 9300석을 수여받았다.[8]

야지마번(矢島藩)은 상전록 1000석을 수여받았다.[9]

시모테와타번(下手渡藩)은 시모테와타(下手渡)를 분령으로 남긴 채, 지쿠고 미이케(筑後三池)를 회복하여 미이케번(三池藩)으로 재봉건되었다.[10]

참조

[1]

서적

海舟日記, 彰義隊戦史

[2]

웹사이트

奥羽越列藩同盟とは - コトバンク

https://kotobank.jp/[...]

[3]

아시아역사자료센터

会津容保征討ヲ仙台中将ニ命ス

[4]

아시아역사자료센터

沢為量・三位・ヲ奥羽鎮撫総督ト為シ醍醐忠敬・少将○忠順ノ子・之ニ副ス

[5]

아시아역사자료센터

松平容保謝状ヲ松平慶永ニ託シ咎ヲ引キ自ラ責メ退隠屏居シ以テ徳川慶喜ノ罪ヲ宥センコトヲ請フ是日江戸ヲ去リテ会津ニ帰ル

[6]

아시아역사자료센터

上杉斉憲伊達慶邦使ヲ会津ニ遣シ松平容保ニ勧ルニ降伏ノ事ヲ以テス尋テ仙台米沢二本松三藩ノ使者会津ニ会シ前議ヲ申ス

[7]

서적

南摩綱記筆記 復古記十二巻

[8]

웹사이트

維新期の会津・庄内藩、外交に活路 ドイツの文書館で確認

http://www.asahi.com[...]

www.asahi.com

2011-02-07

[9]

서적

仙台藩記

[10]

웹사이트

海舟全集 第九巻 (海舟日記其他)

https://dl.ndl.go.jp[...]

改造社

1928-11-05

[11]

서적

東北征討始末五・奥羽征討二

国立公文書館デジタルアーカイブ

[12]

웹사이트

工藤 威著『奥羽列藩同盟の基礎的研究』

http://www.iwata-sho[...]

2024-11-26

[13]

뉴스

JAPAN: Northern Choice of a New Mikado

ニューヨーク・タイムズ

1868-10-18

[14]

문서

輪王寺宮は明治天皇の祖父仁孝天皇の猶子

[15]

문서

先代水野忠精は、老中首座であったが慶応2年(1866年)に当時数え十一歳であった長男の忠弘に家督を譲り隠居している。

[16]

문서

同盟加入当時、藩主水野忠弘も前藩主水野忠精も上洛しており国元には不在。筆頭家老水野元宣ら重臣が図って同盟加入を決めた。

[17]

문서

そもそも新政府方であったが、孤立孤軍を恐れて同盟に参加し、のちに脱退した。

[18]

문서

圧迫を受け参加はしたが、同盟の出兵依頼に対して順延を続け、新政府軍が迫ると恭順した。

[19]

문서

元々新政府側であったが、庄内藩に圧倒されて同盟に参加した。のち新庄藩は勝手に戦線を離脱し、これに怒った庄内藩が新庄を攻め、城と市街は灰燼と化した。新庄藩一同は秋田藩に保護され新政府方となっている。なお、藩主正実の実母桃令院は薩摩藩主島津重豪の娘であり、幼くして家督を継いだ正実を補佐しており、この時期も存命である。

[20]

문서

信勇は京都におり新政府へ恭順の意思を示していたが、国元にいた前々藩主の安藤信正が指揮を取って同盟に加わった。

[21]

문서

日和見政策を行っていたが、藩内抗争の末に新政府方が勝利した。直後に榎本武揚らの旧幕府軍が来襲し、藩は陥落し藩主らは本土の津軽弘前藩の庇護を受けた。

[22]

문서

陸奥国下手渡領の国家老らが参加したが、この時点で藩の祖地であり飛地であった筑後国三池領側の藩士らの意向により、藩主は京都に入り、新政府方に恭順していた(国家老も江戸まで藩主を見送っている)。

[23]

서적

戊辰戦争と「朝敵」藩-敗者の維新史-

八木書店

2011

[24]

문서

藩主立花氏の本家

[25]

문서

米沢藩の藩主上杉茂憲の正室貞姫は、元土佐藩主山内豊資の三女であって、東山道先鋒総督府は土佐藩の迅衝隊を中心に編成された部隊だったが、その幹部である谷干城・片岡健吉・伴正順らは連名で米沢藩に恭順を薦める内容の書状を書き、貞姫を経由して 藩主茂憲へと送付。これを受けて米沢藩は8月24日までに藩論をまとめて恭順したとされる。

[26]

문서

新政府の要人伊達宗城の次男。

[27]

문서

린오지노미야(輪王寺宮)라는 칭호에 대해서, 요시히사 친왕이 친왕선하(親王宣下)가 이루어진 것은 득도(得度) 이전이라서 엄밀하게 말하면 뉴도 친왕(入道親王)에 해당하며, 태정관유전(太政官類典)에서는 「뉴도 고켄 친왕」(入道公現親王)으로 표기되어 있는데, 전통적으로 승려가 된 친왕을 가리키는 법친왕(法親王)이라는 말로 부르는 경우가 많다(勝海舟『海舟日記』山崎有信 『彰義隊戦史』 등)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com